2023年05月15日

「ともにつくる」を実質化する

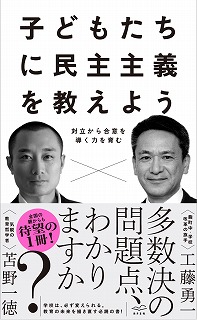

「子どもたちに民主主義を教えよう」(工藤勇一 苫野一徳 あさま社)

たまには哲学を問い直そうと。

まずは「自由の相互承認」という原理から。

~~~

人類は、この「自由」への欲望があるがゆえに、その「自由」をめぐって命の奪い合いを延々と続けてきたのです。そしてこの戦いに勝利した一部の者たちが、残りの大多数の人の自由を奪って、ピラミッド型の社会をつくり統治しました。しかしその統治もいつかは終わりを迎え、また命の奪い合いが続く。こんなことを人類は1万年くらいずっと繰り返してきたんですね。

「みんな自由に生きたいと願っている。でも、自由をめぐって戦争をしたり、一部の人が大多数の人の自由を奪っていたら、誰も自由に生きられない。だったら、誰もが自由な存在であることを、お互いに認め合うことをルールにした社会をつくるしかない」。そうヘーゲルは言ったのです。

すべての人が、対等に自由な存在であることをお互いに認め合う。そのことをルールにした社会。これが民主主義の根本原理です。別言すれば、他者の自由を侵害しない限り、どんな価値観や感受性や信仰を持っていても、どんな主張や行為をしても自由であることを、まずはお互いに認め合う。これが「自由の相互承認」です。⇒どうやって勉強するかは君たちの自由だけど、他の人の勉強の邪魔をする権利はないからね(工藤勇一)

一般意志:「みんなの意志を持ち寄って見出し合った、みんなの利益になる合意」のことです。法や権力の正当性は、この合意にのみあるとルソーは言ったのです。⇒みんながOKと言える最上位目標(工藤勇一)

「自由の相互承認」を実質化するための制度的土台

1 憲法:国民から国家権力への命令

2 公教育:自由の相互承認の感度を育む

3 福祉:公教育だけでは実質化できない場合に、福祉行政によって自由を保障する

「学校は子どものためにあるのか、それとも社会のためにあるのか」という対立は「問い方のマジック」で、二項対立ではなく、どっちのためにもある。個人からすれば、学校は自由になる、つまり生きたいように生きるための力を育んでくれるものです。他方、社会からすれば「自由の相互承認」の原理をより実質化するためのもの。

OECDラーニング・コンパス

個人および社会の2030年委おけるウェルビーイングの手段としての

1 新たな価値を創造する力

2 責任ある行動をとる力

3 対立やジレンマに対処する力

~~~

なるほどな~。

教育の目的は「自由の相互承認の実質化」ですね。

次に刺さったのが教員採用試験で教員を志した理由について「素敵な先生と出会いまして」と答える人の多さ。そうではなくて、「私が受けたきた教育を振り返るとこういうところが問題だと感じます。だから現場に入ってこういうふうに変えたいんです。それが子どもたちのため、日本の未来のためになると思います。」という若い人を僕は切望しているんです。(工藤勇一さん)

いやあ、まさに。

そういう思考じゃないと「これからの学びをつくってはいけない」と思う。

次に、「〈学級〉の歴史学」(柳治男)から。

~~~

すでに産業革命が進行していた欧米では、学級は工業社会における知識を効率よく教えるためのシステムでした。他方、まだ農村が中心だった明治時代の日本では、学級は村落共同体という伝統的な枠組みの中でつくられるようになったというんです。つまり、同質性の高い、よそ者に対しては排他的な集団です。大半の日本人はそんな共同体しか知らなかったために、学級は最初から「我々意識」に基づく生活共同体としてつくられることになったんですね。

「起立」「礼」「着席」も、ごく初期からはじめられていました。村落共同体ですから、集団的規律がなによりも重視されたわけです。運動会は、競争意識を利用して学級の結束を高めるためのものでした。まさに、他の集団に対しては排他的な集団です。こうして、教師を頂点とした学級王国がつくられていったんです。

戦後、今度はお父さんやお母さんのような存在になって、クラスを家族のような場所にしていこうとなったんですね。心を通わせ合う教師と子ども、というイメージが、理想の関係となりました。

~~~

さらに固定担任制から全員(チーム)担任制へと移行した麹町中の話

~~~

突出して人気のある教員がいる学年は、学級崩壊が起きやすいんです。なぜなら子どもたちが与えられる教育に慣れてしまって、教員に依存し、比較ばかりするからです。「あのクラスはいい先生がいるな。それに比べてうちは・・・」とうまくいかない原因を自分たちに向けずに学級担任に向ける。

固定担任制は100年くらい前の日本なら機能していたと思う。なぜなら子どもたちが学ぶことに飢えていたから。学ぶことに主体的に取り組む子どもが多ければ、教員に対して過度の期待をしなかったと思うんです。そもそも教師にきたいすることすらなかったはずです。

~~~

その他キーワードを

~~~

基本的に子どもたちは自分が信頼している人からしか価値観を学ばないからです。

3つの問いかけ

1 どうしたの?(なにか困ったことはあるの?)=状況の言語化。メタ認知

2 どうしたいの?(これからどうしようと考えているの?)=意志の確認。解決策を探すきっかけ

3 何か手伝えることある?(私(大人)に何か支援できることはある?)=問題解決の手助け。心理的安全性に寄与する

~~~

いやあ、面白いですね。「学級の歴史学」購入手続きしちゃいました。

「村落共同体モデル」で学級が運営されていて、結束を高める(≒排他的になる)ように運動会が設計されているってヤバいなと。

時代や社会が変わっているのに、教育が取り残されているっていうのはそういうことかと。

あとは、やっぱり、先生⇒生徒というベクトルの終わりを感じました。

与えられる授業や学校で先生に依存し、生活では会社や役所に依存し、消費者的に生きている日々で、本当に幸せになれるのでしょうか。

自らが「ともにつくる」一員になること。

その実質化を図っていきたいなと思いました。

ひとまずはメモブログです。