2019年04月09日

「問い」をもらう「場」としての「本屋」と「地域」

昨日のブログに書いた

「学校をつくり直す」(苫野一徳 河出新書)

からの

「ふるさとを元気にする仕事」(山崎亮 ちくまプリマー新書)

「探究」ってこういうことなんじゃないかとあらためて思った。

地方こそ、地域社会こそ、「探究」の宝庫だと。

僕の「探究」の入り口は、

2002年の中3不登校男子、シンタロウとの出会いだった。

そこから、

「生きる力」ってなんだろう?っていう問いが始まった。

ツルハシブックスの店に立っていたとき、

「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」

と深刻に語る大学生を前にして、

「やりたいこと」とか「自信」ってそもそもなんだ?

働くってなんだろう?っていう問いが始まった。

30歳の時、社会科の教師になろうと思って、

玉川大学通信教育学部に3年次編入。

介護等体験も、2週間の教育実習もやったけど、

「自分のフィールドは学校そのものじゃない」と思って中退。

学校そのものじゃないというより、

何かを教えるようなスタンスじゃない、と思った。

2004年に「小説吉田松陰」(童門冬二 集英社文庫)に

出会い、野山獄エピソードに「これだ!」と直感。

以降、「学びあえば希望を生むことができる」

をコンセプトにしてきた。

そして、そのための「機会提供」を行うこと。

「機会提供」というコンセプトは、目的を持って始めないということ。

そしてそれは、「予測不可能性」を大切にするということだと最近になって気がついた。

今でも「暗やみ本屋ハックツ」のイベントに引き継がれている。

今でもたぶん、それは変わらないのだろうと思う。

本屋には、宝物が眠っている。

それは「探究」を駆動する何か、だ。

そしてそれは、「地域」にも、「地域の人」にも同じく眠っている。

「地域の課題解決」が叫ばれているが、

「解決」したいと心から思うのは、一般的「課題」じゃなくて、

具体的な誰かが困っていることだ。

それを解決することで楽しい未来が待っているようなこと。

それに出会えること。

それが「本屋」と「地域」の魅力だろうと思う。

「本」や「地域の人」に出会い、心が動くこと。

「衝撃」や「共感」だったり、「何とかしたい」と思うこと。

そこから「探究」が「学び」が駆動していく。

そういう場所をつくりたいんだ。

そんな学びを駆動させる1冊に

偶然にも出会える本屋を、一緒につくらないか?

「探究」を発動するような地域を、場を

一緒につくらないか?

「学校をつくり直す」(苫野一徳 河出新書)

からの

「ふるさとを元気にする仕事」(山崎亮 ちくまプリマー新書)

「探究」ってこういうことなんじゃないかとあらためて思った。

地方こそ、地域社会こそ、「探究」の宝庫だと。

僕の「探究」の入り口は、

2002年の中3不登校男子、シンタロウとの出会いだった。

そこから、

「生きる力」ってなんだろう?っていう問いが始まった。

ツルハシブックスの店に立っていたとき、

「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」

と深刻に語る大学生を前にして、

「やりたいこと」とか「自信」ってそもそもなんだ?

働くってなんだろう?っていう問いが始まった。

30歳の時、社会科の教師になろうと思って、

玉川大学通信教育学部に3年次編入。

介護等体験も、2週間の教育実習もやったけど、

「自分のフィールドは学校そのものじゃない」と思って中退。

学校そのものじゃないというより、

何かを教えるようなスタンスじゃない、と思った。

2004年に「小説吉田松陰」(童門冬二 集英社文庫)に

出会い、野山獄エピソードに「これだ!」と直感。

以降、「学びあえば希望を生むことができる」

をコンセプトにしてきた。

そして、そのための「機会提供」を行うこと。

「機会提供」というコンセプトは、目的を持って始めないということ。

そしてそれは、「予測不可能性」を大切にするということだと最近になって気がついた。

今でも「暗やみ本屋ハックツ」のイベントに引き継がれている。

今でもたぶん、それは変わらないのだろうと思う。

本屋には、宝物が眠っている。

それは「探究」を駆動する何か、だ。

そしてそれは、「地域」にも、「地域の人」にも同じく眠っている。

「地域の課題解決」が叫ばれているが、

「解決」したいと心から思うのは、一般的「課題」じゃなくて、

具体的な誰かが困っていることだ。

それを解決することで楽しい未来が待っているようなこと。

それに出会えること。

それが「本屋」と「地域」の魅力だろうと思う。

「本」や「地域の人」に出会い、心が動くこと。

「衝撃」や「共感」だったり、「何とかしたい」と思うこと。

そこから「探究」が「学び」が駆動していく。

そういう場所をつくりたいんだ。

そんな学びを駆動させる1冊に

偶然にも出会える本屋を、一緒につくらないか?

「探究」を発動するような地域を、場を

一緒につくらないか?

2019年01月31日

クラウドファンディングそのものが「作品」になり得るのか

1月1日から30日間に渡ったクラウドファンディング

「バンド組もうぜ」みたいに「本屋やろうぜ」と言おう。

かえるライブラリー始めます。

が昨日の23:59に終了しました。

目標達成率は45%、参加(支援)した人は118名。

年代別では20代が46人30代が43人。

最終日のPV(ページビュー)は2710を記録。

たくさんのみなさんにシェア、応援、記事を書いてもらいました。

そして、今回のクラウドファンディングの目的は、

「本屋やろうぜ」って思ってくれる人を増やす、ということ。

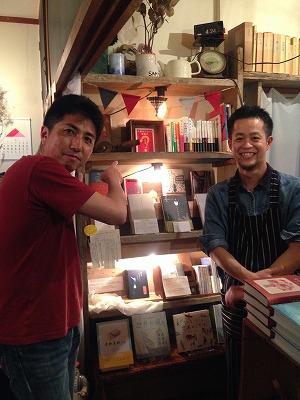

なので、ツルハシブックスや暗やみ本屋ハックツなど、

本屋をやってみた人に寄稿してもらいました。

9名が寄稿してくれて、

だんだんと「場」が温まってくるのを感じました。

1月27日に投稿した

「ツイッター空間のような本屋」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72057#main

まさにそういう「場」が生まれていきました。

その前日、26日には、

ツルハシブックスの店員サムライを長期にわたってやってくれた

増川葉月さん、妹で長野の伊那市でカリカリブックス(仮)を立ち上げた増川千晶さん。

その投稿を促したのは、

それまでに寄稿してくれた

暗やみ本屋ハックツの宮本さん、原さん、海津さん

ツルハシのお客さんだった笠原早希さん、

2015年の黄金期をつくった井上有紀さん

の原稿だったと思います。

今回のクラウドファンディングを

「本屋をやりたくなるようなメディア」にしたい

と思っていました。

そういう実験をやってみたいなと。

東京では会う人会う人に、

「かえるライブラリーの仕組みが分かりづらい。」と言われました。

ハックツの宮本さんのアドバイスを受けて本文を並び替えました。

たくさんの人が原稿を寄せてくれて、

それに対して僕が返信したり、

ウチノ食堂藤蔵というリアルな場で

「かえるライブラリー」について話したり、

そうやってだんだんクラウドファンディング上に

「場」ができていった。

そんな感じがします。

そして、1月27日夜。

「わたしも書いてもいいですか」と

野島さんからメッセージが来て、

28日朝、原稿を確認して、震えました。

1月28日10時16分更新

「19歳で焦っていた自分、24歳でうつ病になった自分へ」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72112#main

ここから、一気に何かが始まったような、

そんな実感があります。

つられて僕も自己開示してしまったり、

たくさんの人が共感シェアしてくれたり、

一気に広がったように思います。

クラウドファンディング上に「場」は作れる。

もっと言えば、クラウドファンディングそのものが「作品」になり得るのかもしれない。

そんなことを思った最終日でした。

「作品」とは、「創造」が起こること。

誰かの心が揺さぶられること。

心に刺さる問いが生まれること。

そして、手紙が届くこと。

手紙を届けること。

手紙が届くことを願って、文字を差し出すこと。

そんなことがクラウドファンディング上に起こっていたのではないかと僕は思います。

「かえるライブラリー」はそれをリアルの場でもやろうという取り組みです。

「なぜ、本屋なのか?」

「だれに届けたいのか?」

「自分は何者なのか?」

そんな問いを抱えながら、船出をしていきたいと思います。

寄稿してくれた方、支援していただいた方、シェアしていただいた方、読んでいただいた方

大きなチカラをありがとうございました。

これからです。

「バンド組もうぜ」みたいに「本屋やろうぜ」と言おう。

かえるライブラリー始めます。

が昨日の23:59に終了しました。

目標達成率は45%、参加(支援)した人は118名。

年代別では20代が46人30代が43人。

最終日のPV(ページビュー)は2710を記録。

たくさんのみなさんにシェア、応援、記事を書いてもらいました。

そして、今回のクラウドファンディングの目的は、

「本屋やろうぜ」って思ってくれる人を増やす、ということ。

なので、ツルハシブックスや暗やみ本屋ハックツなど、

本屋をやってみた人に寄稿してもらいました。

9名が寄稿してくれて、

だんだんと「場」が温まってくるのを感じました。

1月27日に投稿した

「ツイッター空間のような本屋」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72057#main

まさにそういう「場」が生まれていきました。

その前日、26日には、

ツルハシブックスの店員サムライを長期にわたってやってくれた

増川葉月さん、妹で長野の伊那市でカリカリブックス(仮)を立ち上げた増川千晶さん。

その投稿を促したのは、

それまでに寄稿してくれた

暗やみ本屋ハックツの宮本さん、原さん、海津さん

ツルハシのお客さんだった笠原早希さん、

2015年の黄金期をつくった井上有紀さん

の原稿だったと思います。

今回のクラウドファンディングを

「本屋をやりたくなるようなメディア」にしたい

と思っていました。

そういう実験をやってみたいなと。

東京では会う人会う人に、

「かえるライブラリーの仕組みが分かりづらい。」と言われました。

ハックツの宮本さんのアドバイスを受けて本文を並び替えました。

たくさんの人が原稿を寄せてくれて、

それに対して僕が返信したり、

ウチノ食堂藤蔵というリアルな場で

「かえるライブラリー」について話したり、

そうやってだんだんクラウドファンディング上に

「場」ができていった。

そんな感じがします。

そして、1月27日夜。

「わたしも書いてもいいですか」と

野島さんからメッセージが来て、

28日朝、原稿を確認して、震えました。

1月28日10時16分更新

「19歳で焦っていた自分、24歳でうつ病になった自分へ」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72112#main

ここから、一気に何かが始まったような、

そんな実感があります。

つられて僕も自己開示してしまったり、

たくさんの人が共感シェアしてくれたり、

一気に広がったように思います。

クラウドファンディング上に「場」は作れる。

もっと言えば、クラウドファンディングそのものが「作品」になり得るのかもしれない。

そんなことを思った最終日でした。

「作品」とは、「創造」が起こること。

誰かの心が揺さぶられること。

心に刺さる問いが生まれること。

そして、手紙が届くこと。

手紙を届けること。

手紙が届くことを願って、文字を差し出すこと。

そんなことがクラウドファンディング上に起こっていたのではないかと僕は思います。

「かえるライブラリー」はそれをリアルの場でもやろうという取り組みです。

「なぜ、本屋なのか?」

「だれに届けたいのか?」

「自分は何者なのか?」

そんな問いを抱えながら、船出をしていきたいと思います。

寄稿してくれた方、支援していただいた方、シェアしていただいた方、読んでいただいた方

大きなチカラをありがとうございました。

これからです。

2019年01月30日

「何者かにならなくてもいい」

2000年代の初め、「プロジェクトX」というテレビ番組があった。

子どものころ大好きだったラグビー青春学園ドラマ「スクールウォーズ」のモデル、

伏見工業高校ラグビー部、山口良治さんも題材となり、

僕はおそらく10回以上見て、セリフを暗唱できるようになった。

(ツッパリ生徒と泣き虫教師)

「あのシンゴが、弥栄のシンゴが、伏工を受ける、伏工入ったらどないすんねーん。っていうシンゴが、いま学校の教師をしてくれてる・・・号泣」みたいな。(笑)

いま、新潟市図書館で借りることができるので、

たまに家族で見ているのだけど、

やっぱ「プロジェクトX」めっちゃいいね。

何作も見ていて思ったのは、

伏見工業・山口先生のような、

1人のリーダーをメインに取り上げた番組は

極めて少ないということだった。

たしかに、プロジェクトリーダーはいたのだけど、

ほとんどは、名もなきサラリーマン、技術者を

メインに取り上げている。

そして、その人たちのことは、

いまの僕たちはほとんど何も知らない。

昨日見たのは、

「通勤ラッシュを退治せよ世界初・自動改札機誕生」。

日本初めての自動改札機の導入。

阪急・北千里駅。

開発したのは、立石電機(現オムロン)。

弱小メーカーだった。

そんなこと知らなかったけど、

まあ、テレビだからある程度大袈裟につくっているのだろうけど、

でも、いいんだよ。

困難に挑んだ、名もなきサラリーマンたちがいた。

それだけは、よく分かる。

今回の「かえるライブラリー」のクラウドファンディングで寄稿してもらった文。

この8つを眺めてみると、あるキーワードがたくさん出てくることに気付く。

宮本明里さん:

「何者かになるための戦い」を続けるのではなく、自分の感覚を大切に、「何者でもないわたし」を受け入れる。 そんな空間を「本屋」でなら実現できるのではないか。 そんな「本屋」で出会った「何者でもないわたし」と一緒に、新しいことを始めてみよう。

~大好きなバンドが、解散した~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70335#main

海津紗弥香さん:

他者より違う、人に褒められるような「何者か」になりたくて、「何者か」にならないといけないのではと、もがいているように見えました。

~何者かになりたいし、何者でもない自分も認めたい~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71278#main

増川葉月さん:

だから、大学生になって突然、大勢の自分と同じくらいの学力の人たちの中に入れられたとき、「わたしはだあれ?」という謎が生まれ、

現代よく聞く大学生の悩みでもある、「自分のやりたいことが分からない」という悩みがわたしの中にも存在していました。

~「問い」が始まる本屋~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72004#main

野島萌子さん:

ツルハシブックスで出会ったみんなになら会えるかもと思ったのを覚えています。不思議だけど、きっとそれは自分のことを「何者でもない人」として捉えてもらえると思ったから。「勉強ができる」野島、「活動的な」野島、「何事も諦めない」野島、ではなく、「何者でもない」野島として見てもらえそうな気がしたから。

~19歳で焦っていた自分、24歳でうつ病になった自分へ~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72112#main

そして僕自身も昨日、書いてた。

いつのまにか僕は、「ツルハシブックスの西田」になっていた。気持ち悪かった。初対面の人に、「あ、あの西田さんですか?」と言われた。

~何者でもない大人に出会える場、何者でもない自分でいられる場~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72205#main

「自分は何者か?」という問い。

「何者でもない自分」という不安。

それってどこから来るんだろうって思った。

この夏、「にいがたイナカレッジ」で思ったこと。

ひとりの個人としてプロジェクトに参加するのではなく、

場に溶けてしまえばいいって思った。

場のチカラこそがアウトプットを出すんだと思った。

「プロジェクトX」で表現されているのは、

「あきらめないこと」だったり、「リーダーシップ」だったり、

「チームワーク」だったりするのだけど、

僕がいま見れば、それは「場のチカラ」を高めたことによって

成果が出ているのではないか、と思った。

名もなきサラリーマンや技術者が、場に溶けていたのではないか。

おそらくは日本型の企業社会ってそういう社会だった。

仕事が終わっても上司と飲みに行き、

休みの日まで会社の人と一緒にレジャーを楽しんだ。

それは「場のチカラ」にとって重要だった。(結果論でもあるが)

「プロジェクトX」は2005年に放送を終了し、

2006年からは新番組「プロフェッショナル」が始まった。

プロジェクトではなく、「個人」に注目した。

2002年には、学習指導要領が改訂され、「生きる力」を重視するようになった。

いわゆる「ゆとり教育」である。

「総合的学習の時間」が始まり、先生たちの裁量に任された。

やれ、と言われるだけで何をやったらいいかわからない。

現場は混乱した。

「総合的学習の時間」とタイミングを同じくして始まったのが

いわゆる「キャリア教育」である。

(1999年の中教審答申に初めて登場)

そんな空気の中で世に出たのが、

「13歳のハローワーク」(村上龍 幻冬舎2003年12月発売)である。

その前の2003年3月にはSMAPの

「せかいに一つだけの花」が発売。紅白歌合戦のラストを飾った。

よく言われていることだが、

「13歳のハローワーク」には、「サラリーマン」という仕事が出てこない。

つまり、サラリーマンという大勢ではなく、

何らかの「プロフェッショナル」であれ、というメッセージを含んでいるようにも感じる。

いつの間にか、「キャリア教育」の名の下、全国の学校に「職場体験」、

あるいは「インターンシップ」が普及していくことになる。

この、職場体験の先進事例と言われる、

兵庫県の「トライやるウィーク」

(中学校2年生の5日間の職場体験)を調べていて、驚くことがあった。

1998年から始まったこの取り組みの5年目の検証に以下のようなまえがきが記されていた。

~~以下引用

兵庫県では、阪神・淡路大震災および須磨区における小学生殺傷事件以来、教育の基調を「教える」教育から「育む」教育へと大きく転換し「心の教育」の充実を図るため、体験を通して子どもたちが自ら体得する場や機会を提供し、児童生徒一人一人が自分の生き方を見つけるよう支援することを目的とした地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」推進事業を平成10年度(1998年度)から全県下公立中学校2年生を対象に実施してきた。

この事業は、学習の場を学校から地域社会へと移し、学校・家庭・地域社会の三者の密接な連携のもとに、生きる力の育成を図るものとして、兵庫県独自の取組として、文部科学白書にも取り上げられるなど、全国的にも高い評価を受けている。

~~~以上、平成15年(2003年)3月「トライやる・ウィーク」評価検証委員会 委員長 横山利弘(西暦は後付け)

・「教える」教育から「育む」教育へ。

・体験を通して、子どもたちが自ら体得する場や機会の提供

・児童生徒一人一人が自分の生き方を見つけるように支援すること

・学校・家庭・地域社会の三者の密接な連携のもとに、生きる力の育成

とあり、どこにも、職業観・就業観の醸成などというコンセプトは出てこない。

「職場」という題材を通して生きる力を育むための学びの機会の提供

がコンセプトである。

ところが、全国は「トライやるウィーク」をモデルに、

「キャリア教育」としての職場体験をするようになった。

目的は、職業観・就業観の醸成であり、端的に言えば、

「やりたいこと、なりたいものを見つける」ために行う職場体験である。

学級文庫には、「13歳のハローワーク」が置かれ、

カラオケでは「世界にひとつだけの花」が日本一歌われた。

そうやって子どもたちは呪われた。

プロフェッショナル、つまり何者かにならなければならない

という呪縛だ。

プロジェクトやチームワークにスポットを当てる「プロジェクトX」が放送を終え、

個人や技術にスポットを当てる「プロフェッショナル」にシフトしたのは、

時代の要請であるのかもしれない。

それでいったい誰が幸せになるのだろう?

って思う。

キャリア教育が突きつけるのは、

「プロフェッショナル」になるか、「奴隷」になるか

という究極の二択だ。

奴隷という言葉が乱暴すぎるなら、

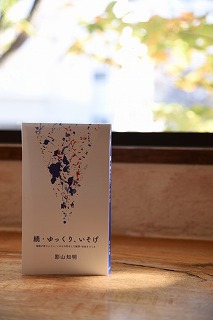

「ゆっくり、いそげ」(影山知明・大和書房)の言葉を借りて、

操作者(オペレーター)と言おうか。

その職場に、「あなた」という「個人」はいない。

交換可能な「人材」としての自分がいるだけだ。

それは苦しい。

僕も2017年度は、そんな状況だった。

交換可能であることを前提に、

授業オペレーションのマニュアルを作っていた。

それだけが人生であると、とてもつらい。

ここ数年で出会った大学生を含む若者たちは、

僕の心が動くキーワードを持っていた。

・やりたいことがわからない

・自分に自信がない

・リーダーシップ・主体性がない

・「就職したい」けど「就活」したくない。

・「働きたい」より「暮らしたい」

その違和感のすべてを肯定したいと僕は思う。

・「場」のチカラを高める

・ひとりひとりを大切にする

・複数の自分を演じる

この3つを意識することで、

もっと楽に生きられると僕は思う。

やりたいことなんてなくても困らないし、

自信もリーダーシップも主体性も不要だし、

ただ、自分が溶け出せる「場」があればいい。

自分という「ひとり」を大切にしてほしいし、

それには「暮らし」という要素はめちゃめちゃ大切だし、

本当の自分なんて、一つじゃなくていいと思う。

「何者かにならなくてもいい」

もちろん、何者かになってもいいんだけどね。

それはあなたの一部の顔であって、

本当のあなたの全てではないことを、

僕たちは知っているから。

そんな手紙が届くような本屋を、ライブラリーを、

僕たちはつくりたい。

クラウドファンディング30日目。

素敵な思考の場と機会をありがとうございました。

最後まで、よろしくお願いします。

子どものころ大好きだったラグビー青春学園ドラマ「スクールウォーズ」のモデル、

伏見工業高校ラグビー部、山口良治さんも題材となり、

僕はおそらく10回以上見て、セリフを暗唱できるようになった。

(ツッパリ生徒と泣き虫教師)

「あのシンゴが、弥栄のシンゴが、伏工を受ける、伏工入ったらどないすんねーん。っていうシンゴが、いま学校の教師をしてくれてる・・・号泣」みたいな。(笑)

いま、新潟市図書館で借りることができるので、

たまに家族で見ているのだけど、

やっぱ「プロジェクトX」めっちゃいいね。

何作も見ていて思ったのは、

伏見工業・山口先生のような、

1人のリーダーをメインに取り上げた番組は

極めて少ないということだった。

たしかに、プロジェクトリーダーはいたのだけど、

ほとんどは、名もなきサラリーマン、技術者を

メインに取り上げている。

そして、その人たちのことは、

いまの僕たちはほとんど何も知らない。

昨日見たのは、

「通勤ラッシュを退治せよ世界初・自動改札機誕生」。

日本初めての自動改札機の導入。

阪急・北千里駅。

開発したのは、立石電機(現オムロン)。

弱小メーカーだった。

そんなこと知らなかったけど、

まあ、テレビだからある程度大袈裟につくっているのだろうけど、

でも、いいんだよ。

困難に挑んだ、名もなきサラリーマンたちがいた。

それだけは、よく分かる。

今回の「かえるライブラリー」のクラウドファンディングで寄稿してもらった文。

この8つを眺めてみると、あるキーワードがたくさん出てくることに気付く。

宮本明里さん:

「何者かになるための戦い」を続けるのではなく、自分の感覚を大切に、「何者でもないわたし」を受け入れる。 そんな空間を「本屋」でなら実現できるのではないか。 そんな「本屋」で出会った「何者でもないわたし」と一緒に、新しいことを始めてみよう。

~大好きなバンドが、解散した~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70335#main

海津紗弥香さん:

他者より違う、人に褒められるような「何者か」になりたくて、「何者か」にならないといけないのではと、もがいているように見えました。

~何者かになりたいし、何者でもない自分も認めたい~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71278#main

増川葉月さん:

だから、大学生になって突然、大勢の自分と同じくらいの学力の人たちの中に入れられたとき、「わたしはだあれ?」という謎が生まれ、

現代よく聞く大学生の悩みでもある、「自分のやりたいことが分からない」という悩みがわたしの中にも存在していました。

~「問い」が始まる本屋~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72004#main

野島萌子さん:

ツルハシブックスで出会ったみんなになら会えるかもと思ったのを覚えています。不思議だけど、きっとそれは自分のことを「何者でもない人」として捉えてもらえると思ったから。「勉強ができる」野島、「活動的な」野島、「何事も諦めない」野島、ではなく、「何者でもない」野島として見てもらえそうな気がしたから。

~19歳で焦っていた自分、24歳でうつ病になった自分へ~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72112#main

そして僕自身も昨日、書いてた。

いつのまにか僕は、「ツルハシブックスの西田」になっていた。気持ち悪かった。初対面の人に、「あ、あの西田さんですか?」と言われた。

~何者でもない大人に出会える場、何者でもない自分でいられる場~

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72205#main

「自分は何者か?」という問い。

「何者でもない自分」という不安。

それってどこから来るんだろうって思った。

この夏、「にいがたイナカレッジ」で思ったこと。

ひとりの個人としてプロジェクトに参加するのではなく、

場に溶けてしまえばいいって思った。

場のチカラこそがアウトプットを出すんだと思った。

「プロジェクトX」で表現されているのは、

「あきらめないこと」だったり、「リーダーシップ」だったり、

「チームワーク」だったりするのだけど、

僕がいま見れば、それは「場のチカラ」を高めたことによって

成果が出ているのではないか、と思った。

名もなきサラリーマンや技術者が、場に溶けていたのではないか。

おそらくは日本型の企業社会ってそういう社会だった。

仕事が終わっても上司と飲みに行き、

休みの日まで会社の人と一緒にレジャーを楽しんだ。

それは「場のチカラ」にとって重要だった。(結果論でもあるが)

「プロジェクトX」は2005年に放送を終了し、

2006年からは新番組「プロフェッショナル」が始まった。

プロジェクトではなく、「個人」に注目した。

2002年には、学習指導要領が改訂され、「生きる力」を重視するようになった。

いわゆる「ゆとり教育」である。

「総合的学習の時間」が始まり、先生たちの裁量に任された。

やれ、と言われるだけで何をやったらいいかわからない。

現場は混乱した。

「総合的学習の時間」とタイミングを同じくして始まったのが

いわゆる「キャリア教育」である。

(1999年の中教審答申に初めて登場)

そんな空気の中で世に出たのが、

「13歳のハローワーク」(村上龍 幻冬舎2003年12月発売)である。

その前の2003年3月にはSMAPの

「せかいに一つだけの花」が発売。紅白歌合戦のラストを飾った。

よく言われていることだが、

「13歳のハローワーク」には、「サラリーマン」という仕事が出てこない。

つまり、サラリーマンという大勢ではなく、

何らかの「プロフェッショナル」であれ、というメッセージを含んでいるようにも感じる。

いつの間にか、「キャリア教育」の名の下、全国の学校に「職場体験」、

あるいは「インターンシップ」が普及していくことになる。

この、職場体験の先進事例と言われる、

兵庫県の「トライやるウィーク」

(中学校2年生の5日間の職場体験)を調べていて、驚くことがあった。

1998年から始まったこの取り組みの5年目の検証に以下のようなまえがきが記されていた。

~~以下引用

兵庫県では、阪神・淡路大震災および須磨区における小学生殺傷事件以来、教育の基調を「教える」教育から「育む」教育へと大きく転換し「心の教育」の充実を図るため、体験を通して子どもたちが自ら体得する場や機会を提供し、児童生徒一人一人が自分の生き方を見つけるよう支援することを目的とした地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」推進事業を平成10年度(1998年度)から全県下公立中学校2年生を対象に実施してきた。

この事業は、学習の場を学校から地域社会へと移し、学校・家庭・地域社会の三者の密接な連携のもとに、生きる力の育成を図るものとして、兵庫県独自の取組として、文部科学白書にも取り上げられるなど、全国的にも高い評価を受けている。

~~~以上、平成15年(2003年)3月「トライやる・ウィーク」評価検証委員会 委員長 横山利弘(西暦は後付け)

・「教える」教育から「育む」教育へ。

・体験を通して、子どもたちが自ら体得する場や機会の提供

・児童生徒一人一人が自分の生き方を見つけるように支援すること

・学校・家庭・地域社会の三者の密接な連携のもとに、生きる力の育成

とあり、どこにも、職業観・就業観の醸成などというコンセプトは出てこない。

「職場」という題材を通して生きる力を育むための学びの機会の提供

がコンセプトである。

ところが、全国は「トライやるウィーク」をモデルに、

「キャリア教育」としての職場体験をするようになった。

目的は、職業観・就業観の醸成であり、端的に言えば、

「やりたいこと、なりたいものを見つける」ために行う職場体験である。

学級文庫には、「13歳のハローワーク」が置かれ、

カラオケでは「世界にひとつだけの花」が日本一歌われた。

そうやって子どもたちは呪われた。

プロフェッショナル、つまり何者かにならなければならない

という呪縛だ。

プロジェクトやチームワークにスポットを当てる「プロジェクトX」が放送を終え、

個人や技術にスポットを当てる「プロフェッショナル」にシフトしたのは、

時代の要請であるのかもしれない。

それでいったい誰が幸せになるのだろう?

って思う。

キャリア教育が突きつけるのは、

「プロフェッショナル」になるか、「奴隷」になるか

という究極の二択だ。

奴隷という言葉が乱暴すぎるなら、

「ゆっくり、いそげ」(影山知明・大和書房)の言葉を借りて、

操作者(オペレーター)と言おうか。

その職場に、「あなた」という「個人」はいない。

交換可能な「人材」としての自分がいるだけだ。

それは苦しい。

僕も2017年度は、そんな状況だった。

交換可能であることを前提に、

授業オペレーションのマニュアルを作っていた。

それだけが人生であると、とてもつらい。

ここ数年で出会った大学生を含む若者たちは、

僕の心が動くキーワードを持っていた。

・やりたいことがわからない

・自分に自信がない

・リーダーシップ・主体性がない

・「就職したい」けど「就活」したくない。

・「働きたい」より「暮らしたい」

その違和感のすべてを肯定したいと僕は思う。

・「場」のチカラを高める

・ひとりひとりを大切にする

・複数の自分を演じる

この3つを意識することで、

もっと楽に生きられると僕は思う。

やりたいことなんてなくても困らないし、

自信もリーダーシップも主体性も不要だし、

ただ、自分が溶け出せる「場」があればいい。

自分という「ひとり」を大切にしてほしいし、

それには「暮らし」という要素はめちゃめちゃ大切だし、

本当の自分なんて、一つじゃなくていいと思う。

「何者かにならなくてもいい」

もちろん、何者かになってもいいんだけどね。

それはあなたの一部の顔であって、

本当のあなたの全てではないことを、

僕たちは知っているから。

そんな手紙が届くような本屋を、ライブラリーを、

僕たちはつくりたい。

クラウドファンディング30日目。

素敵な思考の場と機会をありがとうございました。

最後まで、よろしくお願いします。

2019年01月29日

何者でもない大人に出会える場所、何者でもない自分でいられる場所

「かえるライブラリー」クラウドファンディング残り2日。

昨日の野島さんの寄稿は衝撃だった。

「本屋、やりたい」って僕も思った。

「読んだ人が本屋をやってみたくなるような原稿」

というテーマで、8人の人が原稿を寄せてくれた。

暗やみ本屋ハックツを2015年に東京・上石神井で一緒に立ち上げた

宮本さん、原さん、海津さん。

宮本さん「大好きなバンドが、解散した」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70335#main

原さん「気づいたら本屋になっていた」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70679#main

海津さん「何者かになりたいし、何者でもない自分も認めたい」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71278#main

ツルハシブックスのお客さんで、テレビの特集に出てくれた笠原早希ちゃん。

「自分の世界が広がるサードプレイス」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70932#main

ツルハシブックスの店員サムライで一緒だった有紀ちゃん、葉月ちゃん。

有紀ちゃん「口から出る言葉以上のものを本に乗せて届ける」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71646#main

葉月ちゃん「問いが始まる本屋」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72004#main

葉月ちゃんの妹で、2016年に長野県伊那市にカリカリブックス(仮)をつくった千晶ちゃん。

「なぜ大学に行くんだろう?」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72038#main

そして野島萌子。(なぜか野島だけフルネーム敬称略。笑)

「19歳で焦っていた自分、24歳でうつ病になった自分へ」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72112#main

この8つのレポートが全部心に刺さる感じ。

最後にトドメ刺されたって。

クラウドファンディングも「場」になるんだって思った。

「場」によって引き出された「私も書きたい」っていう気持ち。

それは、「参加のデザイン」であるかもしれない。

ツルハシブックスのコンセプトは、

「気がついたら私も 本屋という舞台の共演者になっていました」

劇場のような本屋ではなく本屋のような劇場を目指した。

その瞬間瞬間に即興演劇が起こるような、そんな本屋さん。

その本屋がピークを迎えたのが2015年12月だった。

その映像がこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=bYq8iDb_ei4

山田店長のラストの言葉、

「これがツルハシブックスの日常です」に、シビれる。

野島の言葉を借りれば、

何者でもない大人に出会い、話をする中で、

何者でもない自分にも出会える場所。

でも、何者でもないからこそ、

その場に与えられた状況に応じて

店員を演じ、お客さんを演じ。

師匠を演じ、また弟子を演じ。

通りすがりのおじさんを演じてきたのだろうと思う。

その一瞬一瞬がかけがえのない瞬間だった。

僕は2014年に

ツルハシブックスがソトコトの本屋特集を飾り、

地下古本コーナーHAKKUTSUがNHK全国放送

になったとき、なんとも言えない違和感を感じていた。

いつのまにか僕は、

「ツルハシブックスの西田」になっていた。

気持ち悪かった。

初対面の人に、「あ、あの西田さんですか?」と言われた。

いや、僕は、「あの西田」ではない。

目の前にたしかにいる普通のおじさんである。

その頃読んでいた本。

「40歳のためのこれから術~幸せな人生をていねいに歩むために」(松浦弥太郎 PHP研究所)

「40歳はリセットすべし」って書いてあった。

おお。マジか。って思った。

僕は茨城に行って、40歳のただのおじさんになってみることにした。

大学という場で自分が通用するのか不安だった。

でも、実際は、通用した。(自称)

それと同時に、東京に出ていく機会が増えて、

素敵な同世代の活躍ぶりを見た。

クルミドコーヒーの影山さんもそのひとり。

ちょうど2015年に「ゆっくり、いそげ」(大和書房)が発売されて、

震えながら一気に読んだ。

そんな人に何人も会い、

何者でもない自分に気づかされた。

「何者でもない自分」を受け入れるには時間がかかった。

そして僕は、

大学で返り討ちにあってしまい、新潟に戻ることになった。

新潟にいても仕事がないので、

茨城や東京で少しずつ活動して、あとは旅に出ていた。

6月には新潟から車で九州まで行くという2週間の旅に出ていた。

「かえるライブラリー」システムをつくっていた、

と言えば聞こえがいいのだが、

野島萌子がわかりやすくうつ病になったように、

僕は、わかりにくく依存症になった。

旅依存症だった。

退職し、無職となったサラリーマンがなると言われる

「自分は世の中に必要とされてないんじゃないか?」と思うアレに

僕自身もなっていた。

たったの3年しかやってないのに。

成果を残したともいえず、

たくさんの周りの人に不義理をして茨城にいったのに、

お客だと想定していた大学生にもたいしたこともできず、

僕は新潟に戻った。

「ツルハシブックス」は、2016年11月に閉店していた。

昨年12月。

僕はようやく元気になった。

実は、旅依存症であることに、自覚症状はほとんどなかった。

脱して初めて、自分が依存症だったことを知った。

きっかけは、「まきどき村の米作り」の発売記念トークイベント。

20年前に人生を賭けて始めた畑サークル「まきどき村」。

それをいま、豊かさだと感じる人たちがいることを実感した。

かつての自分の感性を肯定できた。

ツルハシブックスは、最初から不採算事業だった。

大学生を地域企業に送り込む長期のインターンシップへ

学生を呼び込む方法論のひとつだった。

インターンシップ参加企業からの会員費や、

大学へのプログラム提供、新潟市とのコラボ事業等によって、

本屋の赤字をフォローするような運営だった。

早朝にデスクワーク、午前中に外回り、

午後からは本屋に立っている、そんな日々だった。

本屋に立っているとき、

一緒にインターン事業をやっていた高澤くんに言われたことがある。

「本屋やっている時が一番楽しそうでいい顔してますね。」

そうなんだ。

僕は、本屋に立つのが好きなんだ。

って今、思い出した。

電車の空き時間に、

はじめてお店にやって来るお客さんにとって、

僕は「本屋のおじさん」に過ぎない。

きっとそれが楽しかったんだ。

「本の処方箋」だって、

カウンセラーでもない本屋のおじさんが、ただ、本を選んでくれる。

そんなことで悩みが解決するはずがない。だからこそ、本当の悩みが話せるんだ。

そういうコミュニケーションを作るのが、ただ、好きなんだ。

「みんな本屋をやりたくなるような」クラウドファンディング。

誰もが、「どうして自分は本屋をやりたいんだっけ?」と考えるようなクラウドファンディング。

そんな「場」が作れないだろうか?っていう実験。

僕はただ、

本屋のおじさんでいられる場を必要としているのだなあと思った。

あなたも本屋、やりませんか?

昨日の野島さんの寄稿は衝撃だった。

「本屋、やりたい」って僕も思った。

「読んだ人が本屋をやってみたくなるような原稿」

というテーマで、8人の人が原稿を寄せてくれた。

暗やみ本屋ハックツを2015年に東京・上石神井で一緒に立ち上げた

宮本さん、原さん、海津さん。

宮本さん「大好きなバンドが、解散した」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70335#main

原さん「気づいたら本屋になっていた」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70679#main

海津さん「何者かになりたいし、何者でもない自分も認めたい」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71278#main

ツルハシブックスのお客さんで、テレビの特集に出てくれた笠原早希ちゃん。

「自分の世界が広がるサードプレイス」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70932#main

ツルハシブックスの店員サムライで一緒だった有紀ちゃん、葉月ちゃん。

有紀ちゃん「口から出る言葉以上のものを本に乗せて届ける」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71646#main

葉月ちゃん「問いが始まる本屋」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72004#main

葉月ちゃんの妹で、2016年に長野県伊那市にカリカリブックス(仮)をつくった千晶ちゃん。

「なぜ大学に行くんだろう?」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72038#main

そして野島萌子。(なぜか野島だけフルネーム敬称略。笑)

「19歳で焦っていた自分、24歳でうつ病になった自分へ」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72112#main

この8つのレポートが全部心に刺さる感じ。

最後にトドメ刺されたって。

クラウドファンディングも「場」になるんだって思った。

「場」によって引き出された「私も書きたい」っていう気持ち。

それは、「参加のデザイン」であるかもしれない。

ツルハシブックスのコンセプトは、

「気がついたら私も 本屋という舞台の共演者になっていました」

劇場のような本屋ではなく本屋のような劇場を目指した。

その瞬間瞬間に即興演劇が起こるような、そんな本屋さん。

その本屋がピークを迎えたのが2015年12月だった。

その映像がこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=bYq8iDb_ei4

山田店長のラストの言葉、

「これがツルハシブックスの日常です」に、シビれる。

野島の言葉を借りれば、

何者でもない大人に出会い、話をする中で、

何者でもない自分にも出会える場所。

でも、何者でもないからこそ、

その場に与えられた状況に応じて

店員を演じ、お客さんを演じ。

師匠を演じ、また弟子を演じ。

通りすがりのおじさんを演じてきたのだろうと思う。

その一瞬一瞬がかけがえのない瞬間だった。

僕は2014年に

ツルハシブックスがソトコトの本屋特集を飾り、

地下古本コーナーHAKKUTSUがNHK全国放送

になったとき、なんとも言えない違和感を感じていた。

いつのまにか僕は、

「ツルハシブックスの西田」になっていた。

気持ち悪かった。

初対面の人に、「あ、あの西田さんですか?」と言われた。

いや、僕は、「あの西田」ではない。

目の前にたしかにいる普通のおじさんである。

その頃読んでいた本。

「40歳のためのこれから術~幸せな人生をていねいに歩むために」(松浦弥太郎 PHP研究所)

「40歳はリセットすべし」って書いてあった。

おお。マジか。って思った。

僕は茨城に行って、40歳のただのおじさんになってみることにした。

大学という場で自分が通用するのか不安だった。

でも、実際は、通用した。(自称)

それと同時に、東京に出ていく機会が増えて、

素敵な同世代の活躍ぶりを見た。

クルミドコーヒーの影山さんもそのひとり。

ちょうど2015年に「ゆっくり、いそげ」(大和書房)が発売されて、

震えながら一気に読んだ。

そんな人に何人も会い、

何者でもない自分に気づかされた。

「何者でもない自分」を受け入れるには時間がかかった。

そして僕は、

大学で返り討ちにあってしまい、新潟に戻ることになった。

新潟にいても仕事がないので、

茨城や東京で少しずつ活動して、あとは旅に出ていた。

6月には新潟から車で九州まで行くという2週間の旅に出ていた。

「かえるライブラリー」システムをつくっていた、

と言えば聞こえがいいのだが、

野島萌子がわかりやすくうつ病になったように、

僕は、わかりにくく依存症になった。

旅依存症だった。

退職し、無職となったサラリーマンがなると言われる

「自分は世の中に必要とされてないんじゃないか?」と思うアレに

僕自身もなっていた。

たったの3年しかやってないのに。

成果を残したともいえず、

たくさんの周りの人に不義理をして茨城にいったのに、

お客だと想定していた大学生にもたいしたこともできず、

僕は新潟に戻った。

「ツルハシブックス」は、2016年11月に閉店していた。

昨年12月。

僕はようやく元気になった。

実は、旅依存症であることに、自覚症状はほとんどなかった。

脱して初めて、自分が依存症だったことを知った。

きっかけは、「まきどき村の米作り」の発売記念トークイベント。

20年前に人生を賭けて始めた畑サークル「まきどき村」。

それをいま、豊かさだと感じる人たちがいることを実感した。

かつての自分の感性を肯定できた。

ツルハシブックスは、最初から不採算事業だった。

大学生を地域企業に送り込む長期のインターンシップへ

学生を呼び込む方法論のひとつだった。

インターンシップ参加企業からの会員費や、

大学へのプログラム提供、新潟市とのコラボ事業等によって、

本屋の赤字をフォローするような運営だった。

早朝にデスクワーク、午前中に外回り、

午後からは本屋に立っている、そんな日々だった。

本屋に立っているとき、

一緒にインターン事業をやっていた高澤くんに言われたことがある。

「本屋やっている時が一番楽しそうでいい顔してますね。」

そうなんだ。

僕は、本屋に立つのが好きなんだ。

って今、思い出した。

電車の空き時間に、

はじめてお店にやって来るお客さんにとって、

僕は「本屋のおじさん」に過ぎない。

きっとそれが楽しかったんだ。

「本の処方箋」だって、

カウンセラーでもない本屋のおじさんが、ただ、本を選んでくれる。

そんなことで悩みが解決するはずがない。だからこそ、本当の悩みが話せるんだ。

そういうコミュニケーションを作るのが、ただ、好きなんだ。

「みんな本屋をやりたくなるような」クラウドファンディング。

誰もが、「どうして自分は本屋をやりたいんだっけ?」と考えるようなクラウドファンディング。

そんな「場」が作れないだろうか?っていう実験。

僕はただ、

本屋のおじさんでいられる場を必要としているのだなあと思った。

あなたも本屋、やりませんか?

2019年01月28日

「この本、売りたい。届けたい。」

かえるライブラリーの

クラウドファンディングが残り3日を切った。

誰もが本屋を始めてみたくなるような、

そんなクラウドファンディングにしようと思った。

ツルハシブックスや

暗やみ本屋ハックツで関わった店員やお客さんに、

文章を書いてもらった。

暗やみ本屋ハックツを2015年に一緒に立ち上げた

宮本さん、原さん、海津さん。

宮本さん「大好きなバンドが、解散した」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70335#main

原さん「気づいたら本屋になっていた」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70679#main

海津さん「何者かになりたいし、何者でもない自分も認めたい」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71278#main

ツルハシブックスのお客さんで、地下古本コーナーHAKKUTSU特集の

NHK新潟の番組に主演してくれた笠原早希ちゃん。

「自分の世界が広がるサードプレイス」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70932#main

ツルハシブックスの店員サムライで一緒だった

有紀ちゃん、葉月ちゃん。

有紀ちゃん「口から出る言葉以上のものを本に乗せて届ける」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71646#main

葉月ちゃん「問いが始まる本屋」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72004#main

葉月ちゃんの妹で、長野県伊那市にカリカリブックス(仮)をつくった千晶ちゃん。

「なぜ大学に行くんだろう?」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72038#main

本屋をやるっていうのは、どういうことなのか。

何が起こるのか。

どんなふうに思いを込めることができるのか?

そんな思いが詰まった記事になった。

そして、昨夜遅く。

僕のところに、メッセージが届いた。

「まだ、間に合いますか?」

大学1年生の時にツルハシブックスのお客さんとなり、

雑誌ソトコト取材の時に、「誰かに会えるから」と言葉を残した

野島萌子だった。

今朝、その文章を確認した。

衝撃だった。

ツルハシブックスってそんな場所だったんだ、って。

不本意入学・意識高い系1年生だった野島萌子へのインパクト。

「人に出会う」ことが大事だ、とよく言われる。

人は人に出会って磨かれると。

それはおそらくそうなのだろう。

すごい人に出会って、

ヤスリのように磨かれて、

自らを成長させる。

経営者や起業家、留学経験者の先輩に会いに行く。

自分も「何者か」になりたいから。

でも。

ツルハシブックスには、そんな人はいなかった。

「何者でもない」おじさんや大学生、社会でもがいている20代がいた。

僕は野島萌子が休職・退職した(葉月ちゃんも前職を退職した)と聞いた時、

何とも言えない気持ちになったことを覚えている。

ツルハシブックスという世界をもし、彼女たちが知らなかったら。

そんな風に思ったりもした。

「機会提供」こそが価値だと僕は信じているから、

本屋という場をつくり、またたくさんのプロジェクトに

大学生や若者を誘っている。

でも、それが結果、うつや退職を引き起こしているんじゃないか。

そんな風に不安になったりもした。

今朝、野島萌子から届いた手紙。

「19歳で焦っていた自分、24歳でうつ病になった自分へ」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72112#main

クラウドファンディングやってよかった。

ツルハシブックスがあってよかった。

そんな風に思える文に出会った。

同時に、僕はこの文章を届けたい。

たくさんの人に読んでもらいたいって思った。

・19歳で不本意入学をした大学生

・中高生、大学生への場をつくりたいと思っている地域の人

・「本屋やってみようかな」と思っている人

そんな人に読んでもらいたいって思った。

この文章をシェアしたいって思った。

そう。

僕が本屋である原動力はそこにあった。

自分の書いた文章を読んでもらいより、

自分が講演して観客に感動してもらうより、

「この本いい!」って思った本をシェアして、

届けるべき人に届けたいのだった。

だから僕は本屋になった。それを思い出させてくれた。

いま、僕は野島萌子の、この手紙を、ただただ、届けたい。

そう願っている。

そう祈っている。

この手紙を待っている人がきっといる。

クラウドファンディングが残り3日を切った。

誰もが本屋を始めてみたくなるような、

そんなクラウドファンディングにしようと思った。

ツルハシブックスや

暗やみ本屋ハックツで関わった店員やお客さんに、

文章を書いてもらった。

暗やみ本屋ハックツを2015年に一緒に立ち上げた

宮本さん、原さん、海津さん。

宮本さん「大好きなバンドが、解散した」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70335#main

原さん「気づいたら本屋になっていた」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70679#main

海津さん「何者かになりたいし、何者でもない自分も認めたい」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71278#main

ツルハシブックスのお客さんで、地下古本コーナーHAKKUTSU特集の

NHK新潟の番組に主演してくれた笠原早希ちゃん。

「自分の世界が広がるサードプレイス」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/70932#main

ツルハシブックスの店員サムライで一緒だった

有紀ちゃん、葉月ちゃん。

有紀ちゃん「口から出る言葉以上のものを本に乗せて届ける」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/71646#main

葉月ちゃん「問いが始まる本屋」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72004#main

葉月ちゃんの妹で、長野県伊那市にカリカリブックス(仮)をつくった千晶ちゃん。

「なぜ大学に行くんだろう?」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72038#main

本屋をやるっていうのは、どういうことなのか。

何が起こるのか。

どんなふうに思いを込めることができるのか?

そんな思いが詰まった記事になった。

そして、昨夜遅く。

僕のところに、メッセージが届いた。

「まだ、間に合いますか?」

大学1年生の時にツルハシブックスのお客さんとなり、

雑誌ソトコト取材の時に、「誰かに会えるから」と言葉を残した

野島萌子だった。

今朝、その文章を確認した。

衝撃だった。

ツルハシブックスってそんな場所だったんだ、って。

不本意入学・意識高い系1年生だった野島萌子へのインパクト。

「人に出会う」ことが大事だ、とよく言われる。

人は人に出会って磨かれると。

それはおそらくそうなのだろう。

すごい人に出会って、

ヤスリのように磨かれて、

自らを成長させる。

経営者や起業家、留学経験者の先輩に会いに行く。

自分も「何者か」になりたいから。

でも。

ツルハシブックスには、そんな人はいなかった。

「何者でもない」おじさんや大学生、社会でもがいている20代がいた。

僕は野島萌子が休職・退職した(葉月ちゃんも前職を退職した)と聞いた時、

何とも言えない気持ちになったことを覚えている。

ツルハシブックスという世界をもし、彼女たちが知らなかったら。

そんな風に思ったりもした。

「機会提供」こそが価値だと僕は信じているから、

本屋という場をつくり、またたくさんのプロジェクトに

大学生や若者を誘っている。

でも、それが結果、うつや退職を引き起こしているんじゃないか。

そんな風に不安になったりもした。

今朝、野島萌子から届いた手紙。

「19歳で焦っていた自分、24歳でうつ病になった自分へ」

https://camp-fire.jp/projects/117607/activities/72112#main

クラウドファンディングやってよかった。

ツルハシブックスがあってよかった。

そんな風に思える文に出会った。

同時に、僕はこの文章を届けたい。

たくさんの人に読んでもらいたいって思った。

・19歳で不本意入学をした大学生

・中高生、大学生への場をつくりたいと思っている地域の人

・「本屋やってみようかな」と思っている人

そんな人に読んでもらいたいって思った。

この文章をシェアしたいって思った。

そう。

僕が本屋である原動力はそこにあった。

自分の書いた文章を読んでもらいより、

自分が講演して観客に感動してもらうより、

「この本いい!」って思った本をシェアして、

届けるべき人に届けたいのだった。

だから僕は本屋になった。それを思い出させてくれた。

いま、僕は野島萌子の、この手紙を、ただただ、届けたい。

そう願っている。

そう祈っている。

この手紙を待っている人がきっといる。

2019年01月27日

ツイッター空間のような本屋

松本に行っていました。

いつものモーニングは「栞日」。

菊地さんいつも佇まいがかっこいい。好き。

さて、そんな菊地さんと、移転前の栞日で、

いまは岐阜「さかだちブックス」にいる

杉田さんと雑談していて生まれたコンセプト。

「内なる旅も売る旅行代理店」

コスモツーリスト×ツルハシブックスで

旅行代理店の中に本棚を作りました。

僕の屋号は「ぽてんしゃる。」にしました。

金曜日に松本の某古本屋さんで糸井重里さんの「ぽてんしゃる。」に

出会ってしまったので。

内なる旅って感じがします。

9人の店主が9つの縦横25㎝の小さな箱を担当して古本を販売します。

会計は箱が置いてあるので、付箋を取って、代金と一緒に入れてください。

と、いうことでオープンしました。

ちょっとした取材を受けて、新潟へ移動。

大雪が心配されましたが、順調に移動して、

ウチノ食堂藤蔵でのゆよん堂「カレー祭り」と「本屋ライブvol.1」へ。

やっぱり山田さんと話すと元気になるなあ。

大切なものがそこにあるように感じられます。

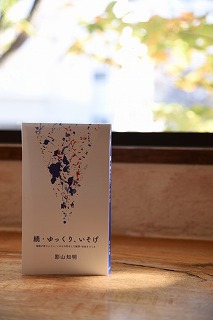

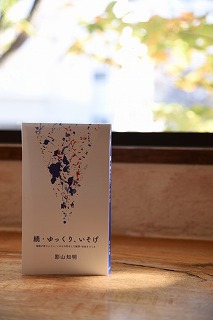

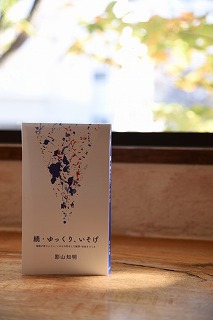

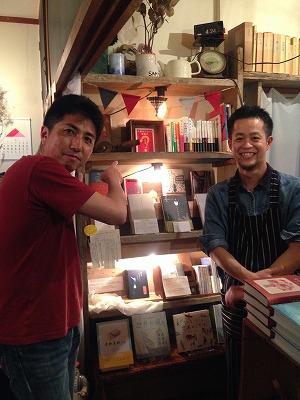

ライブではこの3冊をご紹介しました。

昨日のハイライトは、

「ツイッター空間の中にも場は作れるのではないか。」

「芸術の「芸」と「術」の両方を鍛錬しないといけない。」

「予測不可能性が場に与える影響」

っていう感じかなあと。

特に山田さんが言っていた、

「ゆよん堂はサーカスだから、そこでインパクトを出して、

芸に目覚める人が出てくる」みたいな話はカッコよかったな、と。

本屋をやるっていうことは、

芸人になるっていうことなのかもしれない。

「芸」とは、楽しませる、参加できる、承認されるっていうこと

「術」っていうのは、スキル、役に立つ、評価できるっていうこと

なるほどな。

世の中はあまりにも「術」にシフトしちゃったんだ。

それを「芸」と「術」とのいい関係をつくろう

というのが山田さんの本屋なのだなあと。

昨日のブログに書いたけど、僕自身は、

本屋を表現活動としてみんながやったらいいと思っていて。

(それがバンドを組むように)

「かえるライブラリー」を立ち上げようとしているのだけど。

それはツイッターみたいに、

「ひとりひとりが思ったことを話す」

っていう「場」から始まるのかもしれないなと思った。

ツイッター上に「場」が構築されるのは、

キーワードっていうか、脳内の、完全には言語化されていないものを

共有していて、そこから生まれる予期しないコミュニケーションから

「ひらめき」とかが出る、とそういうことなんじゃないかなと。

もちろんそれは、リアルタイムのチャット(2人か複数かに関わらず)

でも起こることなのだろうけど。

おそらくは、

茨大でやった「キーワード・カフェ」っていうのは、

ツイッター空間に構築される「場」をリアルな場でも

再現できるっていうことなのかもしれない。

ツイッターとは、つぶやき単体ではなくて、

つぶやき外(のニュアンス)の非言語メッセージ

を含めた「場」なのではないかと思ってきた。

そういう「場」をつくることや仕組化することが、

僕自身の「芸」であり、「術」なのではないかと

思ってきた。

言葉にするなら

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」だし、

「ひとりにフォーカスした場のデザインとチューニングファシリテーション」だし、

そのキーワードは「エンタテイメントとしての予測不可能性」だ。

エンターテイメントの本質は予測不可能性であり、

それを本屋という「場」に作っていくこと。

しかもそれを、僕がひとりでプロデュースするのではなく、

誰かと一緒につくっていくこと。

そんなツイッター空間のような本屋が、

僕が「かえるライブラリー」で作りたいものなのかもしれません。

いつものモーニングは「栞日」。

菊地さんいつも佇まいがかっこいい。好き。

さて、そんな菊地さんと、移転前の栞日で、

いまは岐阜「さかだちブックス」にいる

杉田さんと雑談していて生まれたコンセプト。

「内なる旅も売る旅行代理店」

コスモツーリスト×ツルハシブックスで

旅行代理店の中に本棚を作りました。

僕の屋号は「ぽてんしゃる。」にしました。

金曜日に松本の某古本屋さんで糸井重里さんの「ぽてんしゃる。」に

出会ってしまったので。

内なる旅って感じがします。

9人の店主が9つの縦横25㎝の小さな箱を担当して古本を販売します。

会計は箱が置いてあるので、付箋を取って、代金と一緒に入れてください。

と、いうことでオープンしました。

ちょっとした取材を受けて、新潟へ移動。

大雪が心配されましたが、順調に移動して、

ウチノ食堂藤蔵でのゆよん堂「カレー祭り」と「本屋ライブvol.1」へ。

やっぱり山田さんと話すと元気になるなあ。

大切なものがそこにあるように感じられます。

ライブではこの3冊をご紹介しました。

昨日のハイライトは、

「ツイッター空間の中にも場は作れるのではないか。」

「芸術の「芸」と「術」の両方を鍛錬しないといけない。」

「予測不可能性が場に与える影響」

っていう感じかなあと。

特に山田さんが言っていた、

「ゆよん堂はサーカスだから、そこでインパクトを出して、

芸に目覚める人が出てくる」みたいな話はカッコよかったな、と。

本屋をやるっていうことは、

芸人になるっていうことなのかもしれない。

「芸」とは、楽しませる、参加できる、承認されるっていうこと

「術」っていうのは、スキル、役に立つ、評価できるっていうこと

なるほどな。

世の中はあまりにも「術」にシフトしちゃったんだ。

それを「芸」と「術」とのいい関係をつくろう

というのが山田さんの本屋なのだなあと。

昨日のブログに書いたけど、僕自身は、

本屋を表現活動としてみんながやったらいいと思っていて。

(それがバンドを組むように)

「かえるライブラリー」を立ち上げようとしているのだけど。

それはツイッターみたいに、

「ひとりひとりが思ったことを話す」

っていう「場」から始まるのかもしれないなと思った。

ツイッター上に「場」が構築されるのは、

キーワードっていうか、脳内の、完全には言語化されていないものを

共有していて、そこから生まれる予期しないコミュニケーションから

「ひらめき」とかが出る、とそういうことなんじゃないかなと。

もちろんそれは、リアルタイムのチャット(2人か複数かに関わらず)

でも起こることなのだろうけど。

おそらくは、

茨大でやった「キーワード・カフェ」っていうのは、

ツイッター空間に構築される「場」をリアルな場でも

再現できるっていうことなのかもしれない。

ツイッターとは、つぶやき単体ではなくて、

つぶやき外(のニュアンス)の非言語メッセージ

を含めた「場」なのではないかと思ってきた。

そういう「場」をつくることや仕組化することが、

僕自身の「芸」であり、「術」なのではないかと

思ってきた。

言葉にするなら

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」だし、

「ひとりにフォーカスした場のデザインとチューニングファシリテーション」だし、

そのキーワードは「エンタテイメントとしての予測不可能性」だ。

エンターテイメントの本質は予測不可能性であり、

それを本屋という「場」に作っていくこと。

しかもそれを、僕がひとりでプロデュースするのではなく、

誰かと一緒につくっていくこと。

そんなツイッター空間のような本屋が、

僕が「かえるライブラリー」で作りたいものなのかもしれません。

2019年01月27日

ファースト・アルバム

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザインが得意。」

とある応募書類書いてて出てきた言葉。

ああ、これをひたすら追求してきたのかもしれない。と自分の言葉に驚く。

だいぶ抽象的だから補足するなら、

「ひとりにフォーカスした場のデザインとチューニング・ファシリテーション」

これが最近やっていること。

ワークショップとかではそういう役割。

「西田さんはどこへ向かっていくんですか?」

「次は何をするんですか?」

と松本でツルハシブックスで一緒だった加藤さんに聞かれる。

アーティストだとしたら、

「ファーストアルバム」はなんですか?

それはもちろん、1999年にリリースした「まきどき村」というプロジェクト。

そこに込めた思い。

大学時代に

「野菜が育つ」という奇跡を体験したことによって、

農作業という自然との「つながり」を感じる行為

としての「まきどき村」を始めた。

そこから「人生最高の朝ごはん」が生まれた。

朝6時集合、農作業のあとに朝ごはんをつくって食べる。

当時は地元のおばちゃんがやっている朝市もあったので、

「地域」にも触れることができた。

そこから一貫して、僕は、

「フラットな関係性をつくるコミュニケーションデザイン」をやってきた。

というと、一貫性あるなと思うけど、

見た目上は、

インターン事業やったり、

本屋やったり、

大学に就職してみたり、

と、継続していないように見えるけどね。

それがやっと言語化できた

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」

だった。

それを

「農」とか「本」とか「場」とか「ワークショップ」とかの

切り口で行っている、っていうのが今のカタチなのだろう。

「場」とか「ワークショップ」にフォーカスすると

「ひとりにフォーカスした場のデザインとチューニング・ファシリテーション」

っていうことが大切になるのだろうと。

たぶん、「かえるライブラリー」も、

その中のコンテンツである「新・OB訪問」も、

フラットじゃないコミュニケーションが

僕は苦手なんだ。

っていうか、耐えられないんだ。

って思った。

だから、畑やったり、本屋やったり、本の処方箋やったり、

ワークショップのファシリテーターやったり。

そういうことをやってきただなあと。

さて。

次の作品が「かえるライブラリー」。

本を通じて、フラットな関係性をつくるコミュニケーションデザイン。

いや、見えてきた。

とある応募書類書いてて出てきた言葉。

ああ、これをひたすら追求してきたのかもしれない。と自分の言葉に驚く。

だいぶ抽象的だから補足するなら、

「ひとりにフォーカスした場のデザインとチューニング・ファシリテーション」

これが最近やっていること。

ワークショップとかではそういう役割。

「西田さんはどこへ向かっていくんですか?」

「次は何をするんですか?」

と松本でツルハシブックスで一緒だった加藤さんに聞かれる。

アーティストだとしたら、

「ファーストアルバム」はなんですか?

それはもちろん、1999年にリリースした「まきどき村」というプロジェクト。

そこに込めた思い。

大学時代に

「野菜が育つ」という奇跡を体験したことによって、

農作業という自然との「つながり」を感じる行為

としての「まきどき村」を始めた。

そこから「人生最高の朝ごはん」が生まれた。

朝6時集合、農作業のあとに朝ごはんをつくって食べる。

当時は地元のおばちゃんがやっている朝市もあったので、

「地域」にも触れることができた。

そこから一貫して、僕は、

「フラットな関係性をつくるコミュニケーションデザイン」をやってきた。

というと、一貫性あるなと思うけど、

見た目上は、

インターン事業やったり、

本屋やったり、

大学に就職してみたり、

と、継続していないように見えるけどね。

それがやっと言語化できた

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」

だった。

それを

「農」とか「本」とか「場」とか「ワークショップ」とかの

切り口で行っている、っていうのが今のカタチなのだろう。

「場」とか「ワークショップ」にフォーカスすると

「ひとりにフォーカスした場のデザインとチューニング・ファシリテーション」

っていうことが大切になるのだろうと。

たぶん、「かえるライブラリー」も、

その中のコンテンツである「新・OB訪問」も、

フラットじゃないコミュニケーションが

僕は苦手なんだ。

っていうか、耐えられないんだ。

って思った。

だから、畑やったり、本屋やったり、本の処方箋やったり、

ワークショップのファシリテーターやったり。

そういうことをやってきただなあと。

さて。

次の作品が「かえるライブラリー」。

本を通じて、フラットな関係性をつくるコミュニケーションデザイン。

いや、見えてきた。

2019年01月25日

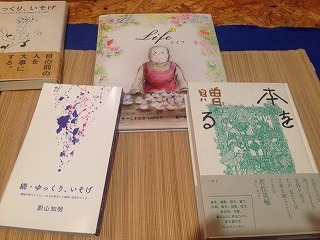

「寄付」ではなく、「寄付するあなた」が欲しい

「かえるライブラリー」プロジェクトは、

クラウドファンディングに挑戦中です。

https://camp-fire.jp/projects/view/117607

残り6日。

達成率16%です。

36名の方に応援いただいてます。

100名を目指してがんばってます。

「ツルハシブックス」の特徴としては、

サムライ制度が挙げられます。

もともとは、

「みんなで本屋を運営する」

という意図で、

名作映画「七人の侍」にならって、

店員サムライ(店員をやる)、贈本サムライ(ハックツに本を寄贈)、

掃除サムライ(街中のごみ拾い)などなどがありました。

「店員ボランティア」ではなくて、「店員サムライ」と

呼ぶことで、何か演劇団のようになる気がしました。

その中でもネーミング的に一番イノベーションだったのは、

2013年の改装と2014年のツルハシ号

の費用を集めるための「寄付サムライ」だったのではないかと思います。

寄付されると、「寄付サムライ認定バッチ」を授与して、

木刀と一緒に写真を撮る。

この「寄付サムライ」は、「寄付」文化に大きなイノベーションを起こしたのです。

(と僕はめちゃめちゃ思ってます。「ファンドレイジングジャパン」に呼ばれないのが不思議でした。)

通常、寄付する人と寄付される人は、

寄付したい人のほうが強い立場にあります。

寄付したい人「寄付します」

寄付される人「あ、ほんとですか?うれしいです。ありがとうございます。」

とこのような会話になるのが普通です。

ところが、寄付サムライ募集では、次のような会話が発生するのです。

寄付したい人「あの、すみません。寄付サムライになりたいんですけど。」

寄付される人「えっと・・・。まだ君には早いんじゃないですかね。ほんとに覚悟あるんですか?」

寄付したい人「あります。ぼく、寄付サムライになりたいんです!お願いします」

(実際にツルハシブックスで起こった会話より)

このとき、

寄付の総額を金額で表すのではなくて、寄付者の人数で表現しています。

結果、200名を超える寄付サムライが発生したのです。

「ブックス風見鶏」の風間さんも。

東京でも、今回参画する仙台の一馬さんと能登の奈美さんが寄付サムライに。

女子高生寄付サムライも誕生。

最近、とある応募書類のペーパーを書いていて、

「得意なことは何か?」と唐突に聞かれて、

あ、得意なことってなんだろう?

って考えて、出てきたワードが、

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」が得意

って出てきたんです。

悩みを聞いて本を処方する「本の処方箋」も

寄贈本を持ち寄ってやる「10代に手紙を届ける読書会」も

フラットな関係性をつくるコミュニケーションのデザインなのではないかと思います。

その中でも、「寄付サムライ」は、

もっともインパクトの大きなコミュニケーションデザインなのではないかと思います。

「寄付」ではなく、「寄付するあなた」がほしい。

だから、金額ではなく、人数が大事なんです。

今回の「かえるライブラリー」クラウドファンディングも、

人数を大切にしたいと思います。

「本屋やろうぜ」に共感した人が寄付をする。

あるいは、寄付しなくても、「本屋がやりたくなってきた」と思う人が増える。

なので、1か月のあいだに更新する活動報告では

「なぜ本屋なのか?」という問いに対する自分なりの仮説と

「本屋をやってみた」人による本屋やってみたら?というメッセージになっています。

あなたも、

「本屋元年」を始める仲間になりませんか?

残り1週間、あなたの「参加」をお待ちしています。

クラウドファンディングに挑戦中です。

https://camp-fire.jp/projects/view/117607

残り6日。

達成率16%です。

36名の方に応援いただいてます。

100名を目指してがんばってます。

「ツルハシブックス」の特徴としては、

サムライ制度が挙げられます。

もともとは、

「みんなで本屋を運営する」

という意図で、

名作映画「七人の侍」にならって、

店員サムライ(店員をやる)、贈本サムライ(ハックツに本を寄贈)、

掃除サムライ(街中のごみ拾い)などなどがありました。

「店員ボランティア」ではなくて、「店員サムライ」と

呼ぶことで、何か演劇団のようになる気がしました。

その中でもネーミング的に一番イノベーションだったのは、

2013年の改装と2014年のツルハシ号

の費用を集めるための「寄付サムライ」だったのではないかと思います。

寄付されると、「寄付サムライ認定バッチ」を授与して、

木刀と一緒に写真を撮る。

この「寄付サムライ」は、「寄付」文化に大きなイノベーションを起こしたのです。

(と僕はめちゃめちゃ思ってます。「ファンドレイジングジャパン」に呼ばれないのが不思議でした。)

通常、寄付する人と寄付される人は、

寄付したい人のほうが強い立場にあります。

寄付したい人「寄付します」

寄付される人「あ、ほんとですか?うれしいです。ありがとうございます。」

とこのような会話になるのが普通です。

ところが、寄付サムライ募集では、次のような会話が発生するのです。

寄付したい人「あの、すみません。寄付サムライになりたいんですけど。」

寄付される人「えっと・・・。まだ君には早いんじゃないですかね。ほんとに覚悟あるんですか?」

寄付したい人「あります。ぼく、寄付サムライになりたいんです!お願いします」

(実際にツルハシブックスで起こった会話より)

このとき、

寄付の総額を金額で表すのではなくて、寄付者の人数で表現しています。

結果、200名を超える寄付サムライが発生したのです。

「ブックス風見鶏」の風間さんも。

東京でも、今回参画する仙台の一馬さんと能登の奈美さんが寄付サムライに。

女子高生寄付サムライも誕生。

最近、とある応募書類のペーパーを書いていて、

「得意なことは何か?」と唐突に聞かれて、

あ、得意なことってなんだろう?

って考えて、出てきたワードが、

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」が得意

って出てきたんです。

悩みを聞いて本を処方する「本の処方箋」も

寄贈本を持ち寄ってやる「10代に手紙を届ける読書会」も

フラットな関係性をつくるコミュニケーションのデザインなのではないかと思います。

その中でも、「寄付サムライ」は、

もっともインパクトの大きなコミュニケーションデザインなのではないかと思います。

「寄付」ではなく、「寄付するあなた」がほしい。

だから、金額ではなく、人数が大事なんです。

今回の「かえるライブラリー」クラウドファンディングも、

人数を大切にしたいと思います。

「本屋やろうぜ」に共感した人が寄付をする。

あるいは、寄付しなくても、「本屋がやりたくなってきた」と思う人が増える。

なので、1か月のあいだに更新する活動報告では

「なぜ本屋なのか?」という問いに対する自分なりの仮説と

「本屋をやってみた」人による本屋やってみたら?というメッセージになっています。

あなたも、

「本屋元年」を始める仲間になりませんか?

残り1週間、あなたの「参加」をお待ちしています。

2019年01月23日

「本」と「人」を循環していく仕組みをつくる

六本木「文喫」。

入場料1620円の本屋。

コーヒーと煎茶は飲み放題。

番号札をもらって入場します。

先週、ウチノ食堂藤蔵のイベントで

あったフレーズ、「じかんどろぼう」を思い出しました。

「良質な時間を盗まれたい。」

そんな人のための本屋だなと思いました。

そんな空間で、コウメイさんとトークしてました。

かえるライブラリーの仕組みについて。

「なぜ、かえるライブラリーなのか?」

そんなことをあらためて考える時間になりました。

「かえるライブラリー」は場であり、プラットフォームで、

特に20代~大学生、高校生とのコミュニケーションに

有効な手段であると思います。

場所としては、

基本的には、福岡・福津・津屋崎のように、

地域に本屋・古本屋が無くて困っている本屋空白地域に本屋をつくりたいという人

が「本屋やろうぜ」と本屋を始めるのを想定していますが、

1 不動産屋・旅行代理店など、お客さんがくればくるほど潜在的な顧客になる場を運営している人

2 分譲・賃貸マンションの共用部分など、地域コミュニティの拠点として生かしたいという人

3 大学や大学サテライト(地域)キャンパスなど、地域と学生の接点をつくりたいという人

このような場を持ちたい、またはすでに経営・運営してる人にとっては、

「かえるライブラリー」は有効であると考えます。

「かえるライブラリー」の特徴は、

1 「かえる券」の発行で若者に本を届けやすい

2 私設図書館と違って、本が入れ替わる

3 「本屋(的空間)をやりたい」という人がスタッフになってくれる

の3つが挙げられます。

コウメイくんと話したことは以下のような感じです。

1 「かえる券」の発行で若者に本を届けやすい

地域にはプレイヤーが必要で、

地域に大学が無い場合は、高校生以下にアプローチするしかない。

その時にコミュニケーションの方法はなかなか難しい。

「かえる券」で本を買い、本を通じてコミュニケーションが起こることで、、

中学生高校生が地域のプレイヤーになっていく。

そんなことをイメージしています。

それは東京・練馬の「暗やみ本屋ハックツ」のように、

中学生高校生にとっても、

新たな世界の獲得につながっていくと思います。

2 私設図書館と違って、本が入れ替わる

本文中にも少し書きましたが、

私設図書館の「賞味期限」問題があります。

最初は面白がって人は集まってきますが、

だんだんと気になる本を読みつくし、

停滞していく傾向があります。

それは、本が入れ替わらないから、

何よりも「本を捨てられない」から、

そういうことになっていくのかと思います。

かえるライブラリーは、

基本的には「販売すること」を前提に値段を付けて、

本を置いてもらいます。

(もちろん非売品もあってもよいのですが)

その際に、申し込み用紙などに、

「1年後には本を引き取りに来る、または処分することに同意する」

というチェック項目を書いてもらうことで、

1年後まで動きがなかった場合、

運営側の判断で、その本を外すことができるようにしておくこと。

これは、非常にささいなことにように見えますが、

場に与える影響は非常に大きいと考えます。

入れ替わらない本棚は、場にマイナスの影響を与えてしまうこともある、と

ツルハシブックスでの経験からも思います。

3 「本屋(的空間)をやりたい」という人がスタッフになってくれる

ツルハシブックスは、「店員サムライ」という仕組みに支えられていました。

お客さんとして本屋に来た人を、「店員やらない?」

と言って、店員に誘うのです。

劇場のような本屋ではなく、本屋のような劇場を目指していた

ツルハシブックスは、本屋という「舞台」

「店員サムライ」という「店員」役が

「お客」役の人と演じる、一期一会の演劇だったのです。

本文中にもありますが、キャッチコピーは

「気がついたら私は本屋という舞台の共演者になっていました」でした。

そして、

「店員サムライがなぜあれだけモチベーション高くやれたのか?」

と聞かれることがあります。

それはおそらく、バンドをやるように、

本屋をやることが芸術活動、表現活動に近かったからではないかと思います。

スタッフは半年ごとにミーティング合宿「サムライ合宿」をしていました。

それは、新潟市から始まり、県内5か所くらいのカフェを

ハシゴしながら新潟県を北上し、新潟最北の村上市に

宿泊するというものでした。

合宿のコンテンツは、以下の通りです。(1ターム90分くらい)

1 自らの人生の振り返り(ワークシート→発表)

2 ここ半年くらいで行ったよかった場所の確認(チューニング)

3 本屋であった名シーンの確認

4 未来日記(1~5年後の日付を設定して日記を書く)

5 「顧客」と「提供価値」の言語化(誰に何を届けるか)

そして

6 来季の計画、具体的やることの確認

という流れで行っていました。

午前中2ターム午後は3ターム

ランチは2人1組でペアランチで

1ターム目を深掘りするようなランチにしました。

振り返って重要だと思うのは、

やはり、「チューニング」の時間を多くとっていたということだと思います。

未来を描く前に、その人のバックボーンと感性を

確認できるのがよかったのではないかと。

劇場風に言えば、

これから僕たちはどんな演劇をつくっていくんだっけ?

バンド風に言えば、

これから僕たちはどんな音楽をつくっていくんだっけ?

を確認するっていうこと。

だからこそ、表現活動としての本屋があったのではないかと思うのです。

ツルハシブックスのように、地域で若者を含めてチームを組んで

「かえるライブラリー」を運営できたら理想的だなと思います。

もし、以下のような案件がありましたら、ご紹介ください。

1 不動産屋・旅行代理店など、お客さんがくればくるほど潜在的な顧客になる場を運営している人

2 分譲・賃貸マンションの共用部分など、地域コミュニティの拠点として生かしたいという人

3 大学や大学サテライト(地域)キャンパスなど、地域と学生の接点をつくりたいという人

バンドを組むように本屋をやり、本棚を組む。

そして、「本」と「人」を循環していく仕組みをつくる。

そんな表現活動もあるまちに住みたいなあと僕は思います。

2019年01月21日

不動産屋と本屋の「シムシティ」的親和性

小田原・旧三福不動産の山居さんにお会いしました。

つなげていただいた、後藤達哉さん、ありがとうございます。

旧三福不動産サイト

https://93estate.com/

イベントスペースとコワーキングも見せてもらいました。

めちゃ素敵な空間でした。なんかハードって大事だなあと。

「なんか、楽しそうな場所だな」

って感じられる空間ってとても大切だなと思った。

山居さんの

「不動産屋ってリアルシムシティなんですよ」

っていう言葉にビビっときた。

「シムシティ」

スーパーファミコンで1991年に発売された

まちづくりシュミレーションゲーム。

90万本を売る大ヒットとなった。

「リアルシムシティなんです」

って聞いた瞬間に、

あ、それ!って。

僕が本屋やりたかった理由と同じだ、と。

僕が本屋をやろうと思ったのは、

福島県郡山市のヴィレッジヴァンガードのとある店長の一言だった。

「郡山にカフェをつくろうと思っているんです。」

一通り、営業を終えて、番線印(その書店を表すハンコ)

をもらっているときに、店内を見渡していたら、

「カフェをつくりたい人のためのコーナー」

がめちゃめちゃきれいにディスプレイされていた。

マグカップやランチョンマット、お菓子作りの本などと並んで、

サンクチュアリ出版の名作

「自由であり続けるために、僕らは夢でメシを食う」(夢メシ)

もめちゃめちゃ積んであったので、

僕は営業マンとして営業トークをかました。

「店長、このカフェのコーナー、いいっすね」

そのあとに放たれた言葉が、僕を本屋に導いた。

「郡山にカフェをつくろうと思っているんです。」

え?

は?

本屋さんですよね、店長は?

「僕がこのカフェの棚をきれいに作ることによって、

本を読んだ人が、カフェを始めるんじゃないかと思って。」

えっ?

本屋さんってそんなことできるんですか?

僕はただただ、ビックリした。

「僕、東京から異動で来たんですけど、

郡山に行きたいカフェがないんですよね~」

その4か月後。

1年に3回ほどのペースで福島を回っていた僕が

ふたたびヴィレッジヴァンガードを訪れた時、

店長が笑っていった。

「西田さん、カフェできましたよ。二軒できました。」

衝撃だった。

「シムシティじゃん!」って思った。

僕が本屋になった理由っていうのは、

たくさんあるのだけど、

一番夢のある理由はこれだなあと思う。

「本屋でリアルシムシティ」ができるっていうこと。

本棚に思いを、祈りを込めて本を並べれば、

その思いを受け取る誰かがいて、カフェができたりする。

本屋の一番の魅力ってそこにあるなあと思う。

だから、昨日、山居さんの話に出てきた、

「リアルシムシティ」にめちゃめちゃ興奮してしまった。

そういう意味において、

不動産屋と本屋(本棚)の親和性はめちゃめちゃ高いと思う。

もちろん、不動産屋さんというビジネスを考えても、

そこに参加型の本屋(本棚)があることで、

頻繁に人が訪れるようになることは、

潜在顧客の確保という価値があるだろうと思う。

「かえるライブラリー」は、

人を循環させるプラットフォームとして、

食えないけど、

中学生高校生を含めて、人が集まる場を目指している。

でも、本質的なところでは、

言語化しきれない情報を本を通じて、本棚を通して、

伝えていくような場になっていくのだろうと思う。

そういう意味では、カタチの見える不動産屋と一緒に、

まちの未来を考えていく、そんな本棚が作れたら

めちゃめちゃ楽しいなあと思う。

思いのある不動産屋さんと一緒に、

本棚をつくりたいと思った小田原・旧三福訪問でした。

山居さん、後藤さん、朝からお付き合いいただき、ありがとうございました。

つなげていただいた、後藤達哉さん、ありがとうございます。

旧三福不動産サイト

https://93estate.com/

イベントスペースとコワーキングも見せてもらいました。

めちゃ素敵な空間でした。なんかハードって大事だなあと。

「なんか、楽しそうな場所だな」

って感じられる空間ってとても大切だなと思った。

山居さんの

「不動産屋ってリアルシムシティなんですよ」

っていう言葉にビビっときた。

「シムシティ」

スーパーファミコンで1991年に発売された

まちづくりシュミレーションゲーム。

90万本を売る大ヒットとなった。

「リアルシムシティなんです」

って聞いた瞬間に、

あ、それ!って。

僕が本屋やりたかった理由と同じだ、と。

僕が本屋をやろうと思ったのは、

福島県郡山市のヴィレッジヴァンガードのとある店長の一言だった。

「郡山にカフェをつくろうと思っているんです。」

一通り、営業を終えて、番線印(その書店を表すハンコ)

をもらっているときに、店内を見渡していたら、

「カフェをつくりたい人のためのコーナー」

がめちゃめちゃきれいにディスプレイされていた。

マグカップやランチョンマット、お菓子作りの本などと並んで、

サンクチュアリ出版の名作

「自由であり続けるために、僕らは夢でメシを食う」(夢メシ)

もめちゃめちゃ積んであったので、

僕は営業マンとして営業トークをかました。

「店長、このカフェのコーナー、いいっすね」

そのあとに放たれた言葉が、僕を本屋に導いた。

「郡山にカフェをつくろうと思っているんです。」

え?

は?

本屋さんですよね、店長は?

「僕がこのカフェの棚をきれいに作ることによって、

本を読んだ人が、カフェを始めるんじゃないかと思って。」

えっ?

本屋さんってそんなことできるんですか?

僕はただただ、ビックリした。

「僕、東京から異動で来たんですけど、

郡山に行きたいカフェがないんですよね~」

その4か月後。

1年に3回ほどのペースで福島を回っていた僕が

ふたたびヴィレッジヴァンガードを訪れた時、

店長が笑っていった。

「西田さん、カフェできましたよ。二軒できました。」

衝撃だった。

「シムシティじゃん!」って思った。

僕が本屋になった理由っていうのは、

たくさんあるのだけど、

一番夢のある理由はこれだなあと思う。

「本屋でリアルシムシティ」ができるっていうこと。

本棚に思いを、祈りを込めて本を並べれば、

その思いを受け取る誰かがいて、カフェができたりする。

本屋の一番の魅力ってそこにあるなあと思う。

だから、昨日、山居さんの話に出てきた、

「リアルシムシティ」にめちゃめちゃ興奮してしまった。

そういう意味において、

不動産屋と本屋(本棚)の親和性はめちゃめちゃ高いと思う。

もちろん、不動産屋さんというビジネスを考えても、

そこに参加型の本屋(本棚)があることで、

頻繁に人が訪れるようになることは、

潜在顧客の確保という価値があるだろうと思う。

「かえるライブラリー」は、

人を循環させるプラットフォームとして、

食えないけど、

中学生高校生を含めて、人が集まる場を目指している。

でも、本質的なところでは、

言語化しきれない情報を本を通じて、本棚を通して、

伝えていくような場になっていくのだろうと思う。

そういう意味では、カタチの見える不動産屋と一緒に、

まちの未来を考えていく、そんな本棚が作れたら

めちゃめちゃ楽しいなあと思う。

思いのある不動産屋さんと一緒に、

本棚をつくりたいと思った小田原・旧三福訪問でした。

山居さん、後藤さん、朝からお付き合いいただき、ありがとうございました。

2019年01月19日

「実験」が始まる場と「アイデンティティ」

にいがたイナカレッジサイトでの

長期インターンシップ募集をテーマにした

井上有紀さんとの交互連載「挑戦するな、実験しよう」

の僕担当の最終回。(全8回中の7回目)

タイトルは、「挑戦するな、実験しよう」

https://inacollege.jp/blog/2019/01/17/nishida4/

僕の茨城での3年間「水戸留学」がなんだったのか。

水戸というより、関東でいろいろ動いていました。

この記事にも入っている「チューニング」は、

武蔵新城の「shinjo gekijo」の前身である、

「新城劇場」のミーティングで出てきた言葉だし。

「予測不可能性」こそがエンターテイメントの本質である

っていうのに気づかせてくれたのは、

法政大学長岡先生の「カフェゼミ」で出会った

「カレーキャラバン」でした。

カフェゼミの様子。

赤羽岩淵の時に少しだけ参加しました。

そして、今年、にいがたイナカレッジとえぽっくの「チームひきだし」で

「場のチカラ」という考え方に出会い、この連載ができています。

何よりも、この10年、身近に大学生を見てきて、

もっとも大きな課題は、アイデンティティ問題ではないかと思っています。

連載中にも出てきますが、

「自分に自信がない」とか「自分らしさとは何か?」とか

就活のときに「やりたいことは?」とか「自分って?」

っていってどんどん苦しくなっていく。

そもそも、それ以前に、

「自分はいまここに存在していいのか?」

という存在の不安を抱えている、と感じてきました。

何よりも、存在の承認されたい。

しかし、それは待っていても、与えられません。

SNSによる承認(のようなもの)の数値化は、

さらに大学生を追い詰めていると感じます。

「場」が必要なんだと思います。

「実験」を始める場が。

学校で「挑戦しろ」と言われ続けている彼らに、

「実験」の場をつくる。

「ツルハシブックス」や「暗やみ本屋ハックツ」が目指してきたのは、

そういうことだったのかもしれません。

「屋台」で何かを売ってみる。

「商店街」で何か動いてみる。

お兄さんお姉さんと一緒に「ハックツ」スタッフをやってみる。

それは「挑戦」というよりは、「実験」です。

実験のいいところは、成功も失敗もないことです。

そこにあるのは「結果」だけです。

「結果」を得るためにするのが実験です。

予想外のことが起こることが楽しさ(エンターテイメント)です。

僕は、

「かえるライブラリー」がそういう場になればいいと思っています。

「実験」が始まる場。

本屋なのか、ライブラリーなのか。

お店なのか、公共空間なのか。

スタッフなのかお客さんなのか。

そんなふうに境界をあいまいにして、

気がついたら、何か「実験」が始まり、巻き込まれている。

そんな空間。

そんな「実験」を繰り返していくことで、

変化しつつある動的な自分を実感すること。

自分らしさ、とか本当の自分っていう問いを忘れて、

いま目の前にある自分の役を演じること。

そんなことが日々起こっている空間を

「かえるライブラリー」で実現したいなあと僕は思います。

2019年01月18日

「つくる」と「届ける」

ウチノ食堂藤蔵の中にある「APARTMENT BOOKS」で

一緒に出店している野呂さん、山田さんと公開ミーティング。

山田さんが描いている

「古本詩人ゆよん堂」のこれからも聞きたかったし、

「APARTMENT BOOKS」がこれからどうなるかも考えたかったし。

「かえるライブラリー」は全然伝わってないみたいだったので。

公開ミーティングをしてみました。

この夏、リアル店舗出店を構想中の「ゆよん堂」。

山田さんの話はひとつひとつが響くなあと思った。

本を手元に置きながらのトーク。

楽しかった。

冒頭から山田さんの問題意識。

いつのまにか世の中は労働者と消費者になっちまった。

誰かに作られた製品を買うのが当たり前になっちまった。

つくる人がいないんだ。

つくる人になりたいの?

じゃあ、つくってみたら、やってみたらいいじゃん。

本はそのつくり方を教えてくれる。

そういう店をやりたいのだと。

いやあ、それがもう、冒頭に話していた

「オルタナティブ・アート」そのものだなと。

「オルタナティブ」っていうのは解放っていうこと。

アートを解放するんだ、素人に。

芸大も美大も出なくてもいい。

つくるんだ。君の作品を。

そういうつくりたい人のための店、をつくる。

詩でも音楽でも本棚でもいいんだ。

あと、後半のハイライトは、

「じかんどろぼう」ミヒャエルエンデ「モモ」の話。

「文喫」という六本木の

入場料1620円の本屋が何を売っているか?

野呂さんが言った。

「あれ、時間泥棒だよね。」と

たしかに良質な時間を提供している。

いい「じかんどろぼう」を、人は探して、求めているんだ。

山田さんも言う。

「文化っていうのは時間なんだよ。

質の高い時間に人生を盗まれたいんだよ。」

ほかにもいろいろ感じるところはあったのだけど、

僕がいちばんヒットしたのは、

「つくる」と「届ける」だ。

2人の話を聞いていて思ったことなのだけど、

今回の「かえるライブラリー」のテーマは、

「本を届ける」だった。

クラウドファンディングのページにある、

「かえるライブラリー」しくみ図には、

最初、「本を売りたい人」「本を読みたい人」

ってなっていたのだけど、

それを

「本を届けたい人」と「本を読みたい人」に

変更した。

本を売りたい人じゃなくて、本を届けたい人が本屋をやる仕組み。

それが「かえるライブラリー」なんだ。

そんな風に話していて、

ふと思ったこと。

「届ける」っていうのは、

最初の「つくる」っていうことなんじゃないか。

もっとも原始的な「つくる」なんじゃないか。

あるいは、

「つくる」と「届ける」は同時に起こっているのではないか。

「暗やみ本屋ハックツ」では、

本の表紙に、10代に向けてのメッセージを書く。

「10代に本を通して手紙を届ける」本屋。

それがハックツのコンセプト。

それって、最初のクリエイティブなんじゃないか、

って昨日の話を聞いていて思った。

「つくる」っていうのもモノに限らないと山田さんは言った。

詩を書いてもいいし、歌を歌ってもいいのだと。

それが誰かに届いたときに、

アートと呼ばれるようになるんじゃないか。

「つくる」と「届ける」が同時に起こる場。

何かが創られたとき、何かが変わる。

さらに自分も変わるし、本棚も変わる。

そういう「場」が本屋なんじゃないか。

いや、これ、全然何言ってるかわからないんだけど(笑)、

今回のクラウドファンディングの下書きを何人かに読んでもらって、

「わかりにくい」って言われた。

もちろん「かえるライブラリー」のシステムの話もいまだに

わかりにくいと言われるけど、

「誰のために」「何を提供して」「何を解決するのか」

が分からないと。

なるほど。

と思った。

同時に、その逆をいってみようと思った。

わかりやすくあることではなくて、

「なんだかよくわからないけど、おもしろそうだな」

って思ってくれる人がどれくらいいるか、知りたかった。

バンドを始めるときに、何かを解決したくてやるわけじゃない。

なんとなく、おもしろそうだったから、そういう理由で始まる本屋があってもいい。

「つくる」と「届ける」が同時に起こっていくような場をつくりたいんだ。

それが本屋なのかもしれないから。

さて、この文章は、届けたい人に届くのだろうか。

2019年01月17日

「本屋のオヤジ」のおせっかい

「奇跡の本屋をつくりたい」(久住邦晴・ミシマ社)

「くすみ書房」という伝説の本屋が札幌にあるって

いうのは知っていたんですが。。。

売れない文庫フェアや

「本屋のオヤジのおせっかい」フェア

のことも知っていたのですが。

2015年に閉店し、2017年に亡くなっていたとは。。。

昨日の夕方、ウチノ食堂藤蔵内の

APARTMENT BOOKSに

「かえるライブラリー」の隣で

出店している新刊書店の「BooKs 風見鶏」さんから

購入した「奇跡の本屋をつくりたい」

大人のホットチョコレート(名前変わった?)

を飲みながら読み始めたら止まらなくなって、

今朝、読み終わりました。

なんだろう。

このジーンと胸の奥が熱い感じ。

受け取ったタスキがてのひらの上に載っかってる感じ。

「本」キーワードにする者にとって、

「駅伝のタスキ」みたいな1冊だった。

久住さん、おれ、奇跡の本屋をつくります!

って宣言したくなるような、

そんな1冊。

「かえるライブラリー」を始める人、

「本」をキーワードに何かやりたい人は

手に取って読んでいただきたい1冊だ。

本書の中で、

久住さんの人柄を表す一節がある。

(中島孝志さんの解説の中に収録)

~~~ここから引用

「苦しくて、袋小路に入り込んだとき、

本を読むことで心の間口が広がったことが、

人生には何度もあった。

大きな海に出るような本との出会いを、

地域の大人として何とか応援したい」

~~~ここまで引用

2006年11月20日付の北海道新聞(札幌市内版)に取り上げられた

当時はいじめ自殺が頻発したことを受けて、久住さんが考えた

「本屋のオヤジのおせっかい 君たちを守りたい」という企画の記事。

久住さんは「本屋のオヤジ」だ。

「本屋のオヤジ」でしかない。

そして、できることは、

本を並べるという小さな「おせっかい」でしかない。

あまりにも無力だ。

でも、無力というのは、何もしないということではない。

本屋のオヤジというポジションで、小さな「おせっかい」をする。

それが久住さんの美しさだと思った。

「かえるライブラリー」や

「暗やみ本屋ハックツ」に本を託す。

その行為は本当に無力だ。

届くか届かないか分からない。

紙切れにメッセージを書いて、

ビンに入れて、海に流すようなものだ。

それを僕は、

「本屋のオヤジじゃなくても、できるような仕組みをつくりたい」

そう思っている。

暗やみ本屋ハックツの前身である

ツルハシブックスの地下古本コーナーHAKKUTSUのきっかけは、

2002年に不登校の中学3年生の男の子との出会いだった。

お母さんに家庭教師を頼まれたのだが、

ずいぶんとおとなしく、話をしない子で、

コミュニケーションが取れるか不安だった。

勉強は遅れに遅れていて、受験が迫っていたので、

毎日、家に来てもらうようになった。

(当時僕は一軒家にひとりで住んでいた)

すると、だんだんと彼の表情がやわらかくなり、

話をするようになってきたのだった。

不思議だった。

僕は当時、勤めていた地ビール屋さんを退職して、無職だった。

「どうして無職の兄ちゃんに、この子は心を開くんだ。

もっと立派な大人が周りにたくさんいるだろう」

そんな問いが生まれた。

いまでもその問いを考えている。

ハックツの仕組みは、その9年後の2011年に思いついた。

しかし、それを思い出したのは、ハックツがオープンして1年が過ぎ、

さまざまなメディアに取り上げられるようになってからだった。

「なぜ、このハックツをやろうと思ったのか?」

メディアは「なぜ?」が好きだ。ストーリーを知りたいから。

地下室があって、ドラクエ世代だった僕は、

地下には宝物があるって思っていたので、

宝探しをするような本屋ができないか、と思って。

と答えていたのだけど、あるとき、気が付いた。

「そういえば、僕、10年前に家庭教師していたとき、

地域のいろんな大人と中学生が出会える仕組みがあったらいいのにって思ってました」

つながった瞬間だった。

まあでも、それも、平たく言えば、

「本屋のオヤジのおせっかい」なんだなと思う。

「おせっかい」にあふれた本棚、素敵じゃないか。

そんな本棚をつくりたいと今も思う。

本屋は無力だ。

しかし、僕らはそこに思いを込めることができる。

手紙を託すことができる。

無力だけど美しいと僕は思う。

そんな行為に美しさを感じられる人たちと、

一緒に本棚をつくれたら、と強く思う。

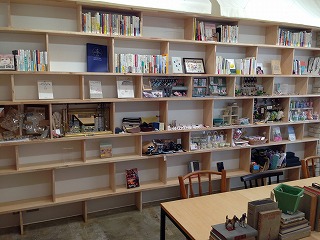

2019年01月16日

「本屋のある暮らし」と「住みたくなる街」

昨年8月、川崎市中原区JR武蔵新城駅前に

「Book & Cafe stand shinjo gekijo」がオープンした。

オーナーの石井さんと2016年の秋に知り合い、

2017年に実験的な店舗「新城劇場」を経て、

2018年8月にブックカフェとしてオープン。

棚には雑貨と本

(この写真はオープン前の写真なので、まだ棚が埋まっていない)

ジェラートとクレープとドリンクを提供している。

地元・川崎産野菜を使ったジェラートを販売。塩トマトが美味。

目指しているところは、

「住みたくなる街」川崎市中原区新城をつくる、ということだ。

現代美術家としては、すべてのプロジェクトで

「問い」を投げかけなければならない。

この「shinjo gekijo」プロジェクトが発する問いは、

「会社まで一本で行ける(もしくは乗り換え1回)」

みたいな価値観で、住む場所を決めて本当にいいのか?

という問いである。

「武蔵新城」は、「どこでも一本で行ける」

(東横線、横須賀線、湘南新宿ラインが交差していて、

渋谷、新宿、新橋、東京まで20分前後で行ける)

「武蔵小杉」から南武線で2駅離れていて、

どこにも一本でもいけない。(川崎と立川はいける)

南武線で「武蔵小杉」か「武蔵溝の口」か「登戸」

あたりに出て、乗り換えるしかない。

※ しかも、朝のラッシュ時の南武線の混雑は想像を絶するので

その時間に行きたい場合は自転車やバスでの移動も検討に値する。

しかし。

武蔵新城のまちには魅力がある。

特に食べ歩きには持ってこいのまちだ。

僕のお気に入りは

・ラーメンパンがかわいいパン屋「ミュールミュラン」

・タンワンメンとホスピタリティに驚く中華「自慢亭」

・ハンバーグとモーニングがすごい昭和喫茶「ヴィ」

・むしょうにトマト担担麺を食べたくなる「新之助」

・アイモール商店街の奥にある魚屋(名前覚えてない)

・もつ焼を枡にいれた日本酒と頂く「かとりや」

などなど、通いたい店ばかりだ。(食べ物やさんばかり)

写真は上の3店舗のみ。

こういうお店に出会えると、住みたくなるまちになる。

もちろん、住んでみてから、まちを歩いて、そういう店を

発見する喜びもあるだろうと思う。

しかし、なんといっても、一番大事なのは、

いい本屋があることではないだろうか。

あるいは、素敵なカフェがあること、ではないだろうか。

だから、たとえば、ブックカフェ。

20代・30代のはたらく女子が、夜でも一息つけるような場所。

たまに会う誰かと、話ができる場所。

そんな空間をつくること。

しかもその空間、場づくりに参加・参画できたら

さらに楽しくなるのではないかと考えた。

お客としての本のある暮らし、カフェのある暮らしから

プレイヤーとしての「本屋のある暮らし」が作れたら楽しい。

仕事とは別に、または仕事の延長上に、

住むまちで出会う人たちと、始まる物語が

暮らしを豊かにすると思う。

「会社から一本で行ける」から

その沿線に住む場所を求めるのではなくて、

住みたいまち、暮らしたいまちに住む、

そんな家探しがあってもいいのではないかと思う。

昨年夏、「にいがたイナカレッジ」の募集や

その後の参加学生へのヒアリングなどを通して、

東京出身・在住の大学生の中には、

「東京以外の場所で暮らしたい」

というニーズがあることを知った。

にいがたイナカレッジ事務局の井上有紀さんは

1月11日に更新したブログで、

「働きたいの前に暮らしたい」と語る。

https://inacollege.jp/blog/2019/01/11/inoue3/

有紀さん自身が東京出身・東京在住だった大学3年生当時、

大学を休学し、新潟に移住した経験もあり、

「暮らし」を大切にしたいという現状を次のように語る。

~~~ここから引用

自分を大切にするような暮らしかたは、本当は田舎じゃないとできないわけじゃない。

アパートでの一人暮らしだって、お隣さんと仲良くなったり、なじみのお店を近くにつくったり、知り合いが作ったお米や野菜を買ってみたり、本当はささいなことで少しだけ暮らしを丁寧にすることはできる。

だから、「暮らしている町への視点」と「小さな行動力」と「時間の余裕」の問題なのかなと思う。それでじわりじわりと町に知り合いが増えていくと、暮らしがどんどん楽しくなる。

~~~ここまで引用

そのような「暮らし」を始めたい。

そう思った人のためにも、

本屋やカフェやブックカフェのような

(あるいは「かえるライブラリー」のような)

地域の「暮らし」に出会える場、

関わっていける場があるまちに、僕も住みたい。

2019年01月15日

「構想力」と「場のチカラ」

2018年の研究テーマは、「場のチカラ」でした。

きっかけとして大きかったのは、

「チームの力と場のチカラって違うんですか?」

って聞いてくれた大学生の一言があったから。

もともと、「場づくり」とかっていう

キーワードには関心があったのですが。

10月に「場づくり」をタイトルにつけたイベントには

20人以上の大学生がやってきて、

「場づくり」はかなり関心の高いキーワードだなあと思いました。

この夏、(株)えぽっくが展開した「チームひきだし」と

(公社)中越防災安全推進機構が展開する「にいがたイナカレッジ」で

大学生との場づくりを経験してみて、考えたことがあります。

(株)えぽっく「チームひきだし」

にいがたイナカレッジ「集合研修」

場の構成要素は

1 誰とやるか

2 いつやるか

3 どこでやるか

であり、そこに

4 なぜやるか

5 誰のためにやるか

6 何をやるか

7 どのようにやるか

という項目が加わって(6w1h)、

「プロジェクト」になるのだということです。

だから、「場のチカラ」を高めるために、

チューニング(音合わせ)をしなければならない、というものです。

たとえば、ミーティングの時。

会の冒頭にひとりひとりが名前を言い、

「最近あったよかったこと」を言います。

これは、ワークショップ用語で言えば、「チェックイン」と呼ばれます。

「場の中に入る」ためにやるものだからです。

しかし、僕からすれば、

これは「チェックイン」ではなく「チューニング」です。

「今日、この人はどんな音が出ているんだろう?」

と確かめるためにやっているからです。

予想していなかったことを即興で考え、語る。

これによって心が開く、場があたたまる。

僕たちはそれを身体的に感じることができます。

1 誰とやるか

2 いつやるか

3 どこでやるか

は、場のチカラの構成要素として非常に重要です。

いま、どんなメンバーとやっているのか?

今日のメンバーの調子はどうなのか?

空間の設定はどうか?会議室より、カフェがいいんじゃないか?

とか、そういうことを考えたり、感じたりして、

場のチカラを高めていきます。

その上で、

ドラッカーの5つの質問に近いですが、

4 なぜやるか

5 誰のためにやるか

6 何をやるか

7 どのようにやるか

を決めていくことで、人たちはチームになり、

やることはプロジェクトになっていきます。

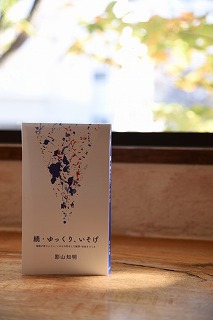

「続・ゆっくり、いそげ」(影山知明・クルミド出版)

年始に読んだこの本にも、

「場が力を持つための5つの条件」が

書かれていて、思わずうなりました。

その中でも、

「主(あるじ)の存在」というところが特にビビっと来ました。

それは肩書ではなく、そういう役が必要なのだろうなと。

そして、この本の中に言及されている

「場の思想」(清水博・東京大学出版会)を図書館で借り、

いま読み進めているところです。

!!!って来るようなフレーズがたくさんあります。

その中から少し抜粋。

~~~ここから引用

人間は即興的に舞台をつくり、その舞台で即興的に「演技」する生き物である。その演技がさらに新しい舞台を生成し、新しい舞台が新しい演技を誘うというように、役者と舞台が循環的に変化をしていくのである。

「構想力」とは、一口に言えば、未来に使われる生活劇場や舞台を想像し、それを設計する能力のことである。すなわち、それは未来への想像力と、場の設計能力(場づくりの能力)が結合した総合的能力といえよう。

人生の「戦略を立てる」とは、人生劇場にあって、未来の生活劇場の舞台を構想し、その構想を進めることである。これに対して生活の「戦術を立てる」とは、生活劇場にあって、その生活の舞台での即興劇の進め方を考えることである。

戦術を立てるときには、自己と場(現在の生活の舞台)は互いに非分離状態になっている。しかし戦略を立てるときには、場の外側に立って場を見ることが必要になるために、自己と場(未来の生活の舞台)とは互いに分離する。

戦略は新しさすなわち創造的であることが命である。もしも不完全なところがあっても、戦術レベルでそれを補うことができる。これにたいして戦術には新しさ(独創性)よりも完全さ(無誤謬性)が強く求められる。

~~~ここまで引用

むむむ。

ツルハシブックスの劇場のような本屋ってここから来たんじゃないか?

と見入ってしまいます。

人生は即興劇で人と舞台が互いに影響し合いながら、循環的に変化していく。

「構想力」とは、未来を想像し、設計すること。

「戦略」を立てるときには、その場と分離しなければならないが、

「戦術」を建てるときにはそこと非分離(一体化)でなければならない。

おおお!

それです、それです。

夏に考えていたのは、まさにそれ。

アウトプットを出すのは、「場のチカラ」です。

個人は場の中に溶けてしまえばいい。

一方で、戦略を立てるためには、場と分離する必要があって、

「顧客はだれか?」や「価値は何か?」そして

「どんな未来を構想するのか?」を問いかけなければなりません。

それを両方とも可能にする「場」こそが

創造性にあふれた、いいアウトプットを出すのだと思います。

「それって本屋じゃないか?」

最近の僕の弱点は、こういう場の構想を聞くと、

それは本屋じゃないか?って思ってしまうことです。

※

クルミドコーヒー影山さんは、当然、それはカフェじゃないか?

って思うようです。それはそうですよね。

本屋という「舞台」に溶けて、

場の構成員としての役を演じ切る。

そこから生まれてくる「ドラマ」がある。

それがアウトプットにつながっていく。

一方で、時には、「舞台」を離れ、

舞台を社会や時代といった観点からも

見つめなおして、未来を構想する、

そのために本が並んでいるのし、本を読むのではないかと思います。

「構想力」と「場のチカラ」を繰り返し、「いま」が「未来」になっていく。

そんな空間を日々、生み出せたら、毎日が楽しいなあと思います。

きっかけとして大きかったのは、

「チームの力と場のチカラって違うんですか?」

って聞いてくれた大学生の一言があったから。

もともと、「場づくり」とかっていう

キーワードには関心があったのですが。

10月に「場づくり」をタイトルにつけたイベントには

20人以上の大学生がやってきて、

「場づくり」はかなり関心の高いキーワードだなあと思いました。

この夏、(株)えぽっくが展開した「チームひきだし」と

(公社)中越防災安全推進機構が展開する「にいがたイナカレッジ」で

大学生との場づくりを経験してみて、考えたことがあります。

(株)えぽっく「チームひきだし」

にいがたイナカレッジ「集合研修」

場の構成要素は

1 誰とやるか

2 いつやるか

3 どこでやるか

であり、そこに

4 なぜやるか

5 誰のためにやるか

6 何をやるか

7 どのようにやるか

という項目が加わって(6w1h)、

「プロジェクト」になるのだということです。

だから、「場のチカラ」を高めるために、

チューニング(音合わせ)をしなければならない、というものです。

たとえば、ミーティングの時。

会の冒頭にひとりひとりが名前を言い、

「最近あったよかったこと」を言います。

これは、ワークショップ用語で言えば、「チェックイン」と呼ばれます。

「場の中に入る」ためにやるものだからです。

しかし、僕からすれば、

これは「チェックイン」ではなく「チューニング」です。

「今日、この人はどんな音が出ているんだろう?」

と確かめるためにやっているからです。

予想していなかったことを即興で考え、語る。

これによって心が開く、場があたたまる。

僕たちはそれを身体的に感じることができます。

1 誰とやるか

2 いつやるか

3 どこでやるか

は、場のチカラの構成要素として非常に重要です。

いま、どんなメンバーとやっているのか?

今日のメンバーの調子はどうなのか?

空間の設定はどうか?会議室より、カフェがいいんじゃないか?

とか、そういうことを考えたり、感じたりして、

場のチカラを高めていきます。

その上で、

ドラッカーの5つの質問に近いですが、

4 なぜやるか

5 誰のためにやるか

6 何をやるか

7 どのようにやるか

を決めていくことで、人たちはチームになり、

やることはプロジェクトになっていきます。

「続・ゆっくり、いそげ」(影山知明・クルミド出版)

年始に読んだこの本にも、

「場が力を持つための5つの条件」が

書かれていて、思わずうなりました。

その中でも、

「主(あるじ)の存在」というところが特にビビっと来ました。

それは肩書ではなく、そういう役が必要なのだろうなと。

そして、この本の中に言及されている

「場の思想」(清水博・東京大学出版会)を図書館で借り、

いま読み進めているところです。

!!!って来るようなフレーズがたくさんあります。

その中から少し抜粋。

~~~ここから引用

人間は即興的に舞台をつくり、その舞台で即興的に「演技」する生き物である。その演技がさらに新しい舞台を生成し、新しい舞台が新しい演技を誘うというように、役者と舞台が循環的に変化をしていくのである。

「構想力」とは、一口に言えば、未来に使われる生活劇場や舞台を想像し、それを設計する能力のことである。すなわち、それは未来への想像力と、場の設計能力(場づくりの能力)が結合した総合的能力といえよう。

人生の「戦略を立てる」とは、人生劇場にあって、未来の生活劇場の舞台を構想し、その構想を進めることである。これに対して生活の「戦術を立てる」とは、生活劇場にあって、その生活の舞台での即興劇の進め方を考えることである。

戦術を立てるときには、自己と場(現在の生活の舞台)は互いに非分離状態になっている。しかし戦略を立てるときには、場の外側に立って場を見ることが必要になるために、自己と場(未来の生活の舞台)とは互いに分離する。

戦略は新しさすなわち創造的であることが命である。もしも不完全なところがあっても、戦術レベルでそれを補うことができる。これにたいして戦術には新しさ(独創性)よりも完全さ(無誤謬性)が強く求められる。

~~~ここまで引用

むむむ。

ツルハシブックスの劇場のような本屋ってここから来たんじゃないか?

と見入ってしまいます。

人生は即興劇で人と舞台が互いに影響し合いながら、循環的に変化していく。

「構想力」とは、未来を想像し、設計すること。

「戦略」を立てるときには、その場と分離しなければならないが、

「戦術」を建てるときにはそこと非分離(一体化)でなければならない。

おおお!

それです、それです。

夏に考えていたのは、まさにそれ。

アウトプットを出すのは、「場のチカラ」です。

個人は場の中に溶けてしまえばいい。

一方で、戦略を立てるためには、場と分離する必要があって、

「顧客はだれか?」や「価値は何か?」そして

「どんな未来を構想するのか?」を問いかけなければなりません。

それを両方とも可能にする「場」こそが

創造性にあふれた、いいアウトプットを出すのだと思います。

「それって本屋じゃないか?」

最近の僕の弱点は、こういう場の構想を聞くと、

それは本屋じゃないか?って思ってしまうことです。

※

クルミドコーヒー影山さんは、当然、それはカフェじゃないか?

って思うようです。それはそうですよね。

本屋という「舞台」に溶けて、

場の構成員としての役を演じ切る。

そこから生まれてくる「ドラマ」がある。

それがアウトプットにつながっていく。

一方で、時には、「舞台」を離れ、

舞台を社会や時代といった観点からも

見つめなおして、未来を構想する、

そのために本が並んでいるのし、本を読むのではないかと思います。

「構想力」と「場のチカラ」を繰り返し、「いま」が「未来」になっていく。

そんな空間を日々、生み出せたら、毎日が楽しいなあと思います。

2019年01月14日

「就活」と「手紙」

昨日のつづき。

2015年から、とある大学に在籍した。

大学の「中の人」になって、「就活」の違和感の正体を知りたい。

そう思ってきた。

一方で本屋として、

本をツールにしたコミュニケーションの場を

作り続けてきた。

2015年、暗やみ本屋ハックツの立ち上げで

出会ったキーコンセプトは「手紙」だった。

サンクチュアリ出版の金子さんとのトークで感じたこと。

本が「手紙」だったとき、その本が売れるのだということ。

「手紙が届いたこと」が売り上げにつながっていくのだということ。

仕事ってそういうものなのではないかなあと思った。

2018年、「にいがたイナカレッジ」で考えてたこと。

それは場のチカラだった。

ひとりひとりの感性をチューニングすることだった。

「誰とやるか」が大事だと、ひとりの大学生が言った。

それは端的に「就活」というシステム自体の違和感を表していると思った。

おそらくその大学生は、

人にフォーカスしすぎなんだなあと思った。

資本主義というシステムは、

人を数値化(道具化・手段化)することで

利益を生み出してきた。

去年、京都で知り合った大学生がこんなことを言っていた。

「本が好きなんで、ブックオフでアルバイトをしているのですけど、

本がすべてデータで管理されていて、システマティックに

時期が来たら半額の棚から108円コーナーへ移動し、

さらに時間が過ぎたら108円コーナーから別の場所に運ばれていく」

1冊1冊の本が本じゃないみたいだと言っていた。

そう、システムは、本を本ではなく、モノ化(「消費財」化)する。

そして、モノ化し、大量に流通させることで

スケールメリットが発生し、利潤が生まれる。

それが資本主義というシステムだ。

そこでは当然、人も消費財化する。

「就活」システムは、乱暴に言えば、

「消費財」として挙動できる人材を選ぶシステムである。

新卒を100人採用する企業にとって、

1人の大学生は消費財にすぎない。

もちろん、最終面接では、

「あなたが大切にしてきたことはなんですか?」

とか本質的な質問がされが、経営者や役員が

「あなたと働きたいかどうか?」で合否が決まっちゃうのだけど。

もし、大学生が、

「手紙」を届けるような仕事がしたい、と思っているとしたら、

就職以前に「就活」というシステムに馴染めないのは

当たり前のような気がする。

「就活」はフレームワークだと思う。

企業が求めるフレームに、自分を合わせていくこと。

そう、仕事ってそういうものだ。

世の中というフレームの中で、価値を提供していくこと。

消費財を最高速で交換し続けることで利益を最大化すること。

「出版不況」に似ているなと思った。

本が手紙だったとき、

その手紙が届くべき人に届いたとき、

その本はヒットすると、金子さんが言っていた。

いつのまにか、「売れる本」を売るようになった。

マーケティングを駆使して、

売れる内容、売れるタイトル、売れる装丁をつくった。

いつのまにか、本は手紙ではなくなった。

もはやそういう余裕がないのかもしれない。

「手紙」のような本を売り出すような。

それでも今でも、手紙のような本に出会う。

年明けに読んだ、

「本を贈る」(三輪舎)

「続・ゆっくりいそげ」(クルミド出版)

「生きるように働く」(ミシマ社)

3冊とも、手紙のような本だった。

著者やつくり手の顔を知っているからかもしれないけど、

じんわりと心に沁みてくるような素敵な本たちだった。

そんな風に、「手紙」をやりとりするような本屋が作れないだろうか。

そして、「手紙」をやりとりするような「就活」ができないだろうか。

「かえるライブラリー」で起こってほしいのは、きっとそういうことだと思う。

2015年から、とある大学に在籍した。

大学の「中の人」になって、「就活」の違和感の正体を知りたい。

そう思ってきた。

一方で本屋として、

本をツールにしたコミュニケーションの場を

作り続けてきた。

2015年、暗やみ本屋ハックツの立ち上げで

出会ったキーコンセプトは「手紙」だった。

サンクチュアリ出版の金子さんとのトークで感じたこと。

本が「手紙」だったとき、その本が売れるのだということ。

「手紙が届いたこと」が売り上げにつながっていくのだということ。

仕事ってそういうものなのではないかなあと思った。

2018年、「にいがたイナカレッジ」で考えてたこと。

それは場のチカラだった。

ひとりひとりの感性をチューニングすることだった。

「誰とやるか」が大事だと、ひとりの大学生が言った。

それは端的に「就活」というシステム自体の違和感を表していると思った。

おそらくその大学生は、

人にフォーカスしすぎなんだなあと思った。

資本主義というシステムは、

人を数値化(道具化・手段化)することで

利益を生み出してきた。

去年、京都で知り合った大学生がこんなことを言っていた。

「本が好きなんで、ブックオフでアルバイトをしているのですけど、

本がすべてデータで管理されていて、システマティックに

時期が来たら半額の棚から108円コーナーへ移動し、

さらに時間が過ぎたら108円コーナーから別の場所に運ばれていく」

1冊1冊の本が本じゃないみたいだと言っていた。

そう、システムは、本を本ではなく、モノ化(「消費財」化)する。

そして、モノ化し、大量に流通させることで

スケールメリットが発生し、利潤が生まれる。

それが資本主義というシステムだ。

そこでは当然、人も消費財化する。

「就活」システムは、乱暴に言えば、

「消費財」として挙動できる人材を選ぶシステムである。

新卒を100人採用する企業にとって、

1人の大学生は消費財にすぎない。

もちろん、最終面接では、

「あなたが大切にしてきたことはなんですか?」

とか本質的な質問がされが、経営者や役員が

「あなたと働きたいかどうか?」で合否が決まっちゃうのだけど。

もし、大学生が、

「手紙」を届けるような仕事がしたい、と思っているとしたら、

就職以前に「就活」というシステムに馴染めないのは

当たり前のような気がする。

「就活」はフレームワークだと思う。

企業が求めるフレームに、自分を合わせていくこと。

そう、仕事ってそういうものだ。

世の中というフレームの中で、価値を提供していくこと。

消費財を最高速で交換し続けることで利益を最大化すること。

「出版不況」に似ているなと思った。

本が手紙だったとき、

その手紙が届くべき人に届いたとき、

その本はヒットすると、金子さんが言っていた。

いつのまにか、「売れる本」を売るようになった。

マーケティングを駆使して、

売れる内容、売れるタイトル、売れる装丁をつくった。

いつのまにか、本は手紙ではなくなった。

もはやそういう余裕がないのかもしれない。

「手紙」のような本を売り出すような。

それでも今でも、手紙のような本に出会う。

年明けに読んだ、

「本を贈る」(三輪舎)

「続・ゆっくりいそげ」(クルミド出版)

「生きるように働く」(ミシマ社)

3冊とも、手紙のような本だった。

著者やつくり手の顔を知っているからかもしれないけど、

じんわりと心に沁みてくるような素敵な本たちだった。

そんな風に、「手紙」をやりとりするような本屋が作れないだろうか。

そして、「手紙」をやりとりするような「就活」ができないだろうか。

「かえるライブラリー」で起こってほしいのは、きっとそういうことだと思う。

2019年01月12日

「公開積読(こうかいつんどく)」で新刊書店「機能」を持つ

昨日に引き続き、

かえるライブラリー実践編です。

今日は「公開積読(こうかいつんどく)」について。

昨日は「積読本棚(つんどくほんだな)」って書いてましたが、

まだピンとくる名称がありません。考え中です。

僕は旅の途中で、本を買うのが好きです。

旅の最中に、本を10冊くらい背負って、

各駅停車に揺られながら本を読むのが好きです。

新幹線とか飛行機の移動は早すぎてむしろ体が疲れます。

「この店で本を買いたい」と思う本屋さんがあります。

あるいはこの本屋さんが推しているのなら、

と思って買ってしまう本があります。

大阪・心斎橋の「スタンダードブックストア心斎橋店」

福岡・箱崎の「ブックスキューブリック箱崎店」

東京・千駄木の「往来堂書店」

あたりでよく本を買います。

元日に読みはじめた三輪舎「本を贈る」も

11月に「往来堂書店」で購入したものです。

その他にも、1年に1度も行けないですが、

岩手・盛岡の「さわや書店・フェザン店」と「ORIORI」、

愛知・千種の「ちくさ正文館・本店」、

東京・荻窪の「Title」も

行くたびに「いま買わなければ!」と思う本に出会わせてくれます。

昨年、いちばん衝撃を受けた本屋さんとの出会いは、

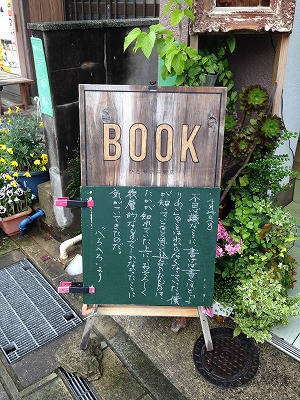

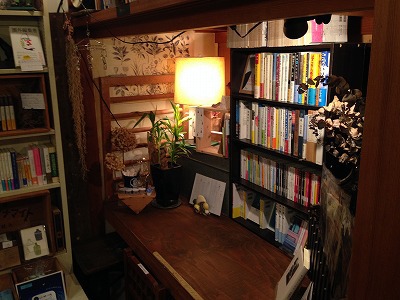

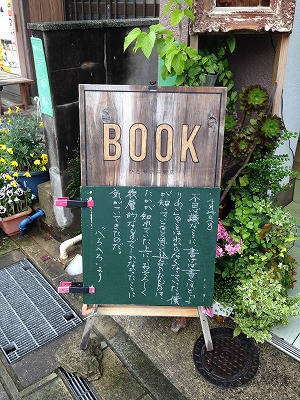

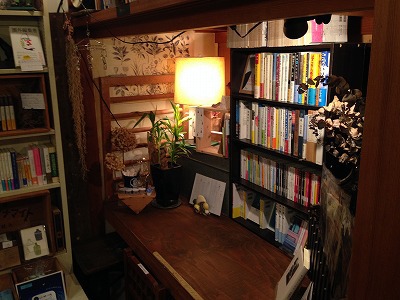

4月に行った長崎・長崎市の「ひとやすみ書店」さんでした。

1階入口の看板には、本から抜粋した「一言」がきれいな字で書いてあります。

階段を上がっていく途中にも、

「ひとやすみ書店」さんの哲学を感じる

文章が並んでいます。

そして、店内。

てづくりの本棚に本が並んでいます。

思わず記念撮影をしてしまいました。

店内はカフェにもなっていて、

コーヒーやソフトドリンクを飲むことができます。

この空間にいることが、なんとも幸せな気持ちにさせてくれました。

こんな本屋さんがあるまちに住みたいと思いました。

聞けば、

店主・城下さんは、本棚に並んでいるほとんどすべての本を

「買い切り」で仕入れているのだということでした。

「この本!」

という渾身の1冊しか並んでいない、ということです。

もちろん新刊書店のミッションとして、多様な人に多様な機会を提供する、

ということも、とても大きいと思います。

その場合は、「委託」(売れなかった本は取次(卸売)に返すことができる)

という形で本を仕入れるということが必要になってきます。

しかし、「ひとやすみ書店」さんの本棚には、圧倒的なパワーを感じました。

「手紙」のような本が置いてある、というような感じです。

だから、立ち読みをしていると、

どんどん欲しくなってしまう、アブない本屋です。(笑)

僕が新刊書店に足を運ぶのは、「何か面白い本出てないかなあ」

っていう気持ちが大きいです。

それは新刊書店のもっとも大切な機能の一つだと思います。

そんな新刊書店の機能を

「かえるライブラリー」のメンバーで実現できないか、と

考えたのが「公開積読(こうかいつんどく)」です。

たとえば、僕は昨年11月23日に往来堂書店で「本を贈る」を購入して、

1月1日まで積読(読まずにそのまま積んである状態)していました。

それを「かえるライブラリー」で公開してはどうか?というものです。

そしてその上、それを見た人が代わりに(定価で)、

購入してもいい、もし購入されたら、また新しい本を仕入れる、

というものです。

それを、本屋さんで普通に買って、定価で売るのではなく、

(「本を届ける」という意味では、それもありなのですが)

新刊書を仕入れる取次(卸売)と契約して、買い切りで仕入れれば、

70~80%ほどの掛け率で入荷できますので、

「かえるライブラリー」には収益として20~30%が入ってくることになります。

つまり、今まで本屋空白地ではネット通販などで個人個人が購入していた本を、

メンバーが購入(もちろん定価)を前提に本を注文し、

一定期間、「かえるライブラリー」に積読しておく、

そのあいだに、ほかの人がそれを買ってもよい、

この仕組みが「公開積読(こうかいつんどく)」です。

「公開積読」は、新刊書店の機能の一部である

(僕にとっては最重要な機能です)

「何かおもしろい本ないかなあ」機能

を果たすことになり、その場に足を運びたくなります。

一緒に本を選んでいるメンバーが魅力的であればあるほど、

その人が次にどんな本を読もうと思っているのか気になります。

「公開積読」は特に選書しているメンバー自身が

足を運びたくなるような仕掛けです。

「買い切り」の本ばかりが並ぶパワーのある本棚を、

あなたも見てみたいと思いませんか?

かえるライブラリー実践編です。

今日は「公開積読(こうかいつんどく)」について。

昨日は「積読本棚(つんどくほんだな)」って書いてましたが、

まだピンとくる名称がありません。考え中です。

僕は旅の途中で、本を買うのが好きです。

旅の最中に、本を10冊くらい背負って、

各駅停車に揺られながら本を読むのが好きです。

新幹線とか飛行機の移動は早すぎてむしろ体が疲れます。

「この店で本を買いたい」と思う本屋さんがあります。

あるいはこの本屋さんが推しているのなら、

と思って買ってしまう本があります。

大阪・心斎橋の「スタンダードブックストア心斎橋店」

福岡・箱崎の「ブックスキューブリック箱崎店」

東京・千駄木の「往来堂書店」

あたりでよく本を買います。

元日に読みはじめた三輪舎「本を贈る」も

11月に「往来堂書店」で購入したものです。

その他にも、1年に1度も行けないですが、

岩手・盛岡の「さわや書店・フェザン店」と「ORIORI」、

愛知・千種の「ちくさ正文館・本店」、

東京・荻窪の「Title」も

行くたびに「いま買わなければ!」と思う本に出会わせてくれます。

昨年、いちばん衝撃を受けた本屋さんとの出会いは、

4月に行った長崎・長崎市の「ひとやすみ書店」さんでした。

1階入口の看板には、本から抜粋した「一言」がきれいな字で書いてあります。

階段を上がっていく途中にも、

「ひとやすみ書店」さんの哲学を感じる

文章が並んでいます。

そして、店内。

てづくりの本棚に本が並んでいます。

思わず記念撮影をしてしまいました。

店内はカフェにもなっていて、

コーヒーやソフトドリンクを飲むことができます。

この空間にいることが、なんとも幸せな気持ちにさせてくれました。

こんな本屋さんがあるまちに住みたいと思いました。

聞けば、

店主・城下さんは、本棚に並んでいるほとんどすべての本を

「買い切り」で仕入れているのだということでした。

「この本!」

という渾身の1冊しか並んでいない、ということです。

もちろん新刊書店のミッションとして、多様な人に多様な機会を提供する、

ということも、とても大きいと思います。

その場合は、「委託」(売れなかった本は取次(卸売)に返すことができる)

という形で本を仕入れるということが必要になってきます。

しかし、「ひとやすみ書店」さんの本棚には、圧倒的なパワーを感じました。

「手紙」のような本が置いてある、というような感じです。

だから、立ち読みをしていると、

どんどん欲しくなってしまう、アブない本屋です。(笑)

僕が新刊書店に足を運ぶのは、「何か面白い本出てないかなあ」

っていう気持ちが大きいです。

それは新刊書店のもっとも大切な機能の一つだと思います。

そんな新刊書店の機能を

「かえるライブラリー」のメンバーで実現できないか、と

考えたのが「公開積読(こうかいつんどく)」です。

たとえば、僕は昨年11月23日に往来堂書店で「本を贈る」を購入して、

1月1日まで積読(読まずにそのまま積んである状態)していました。

それを「かえるライブラリー」で公開してはどうか?というものです。

そしてその上、それを見た人が代わりに(定価で)、

購入してもいい、もし購入されたら、また新しい本を仕入れる、

というものです。

それを、本屋さんで普通に買って、定価で売るのではなく、

(「本を届ける」という意味では、それもありなのですが)

新刊書を仕入れる取次(卸売)と契約して、買い切りで仕入れれば、

70~80%ほどの掛け率で入荷できますので、

「かえるライブラリー」には収益として20~30%が入ってくることになります。

つまり、今まで本屋空白地ではネット通販などで個人個人が購入していた本を、

メンバーが購入(もちろん定価)を前提に本を注文し、

一定期間、「かえるライブラリー」に積読しておく、

そのあいだに、ほかの人がそれを買ってもよい、

この仕組みが「公開積読(こうかいつんどく)」です。

「公開積読」は、新刊書店の機能の一部である

(僕にとっては最重要な機能です)

「何かおもしろい本ないかなあ」機能

を果たすことになり、その場に足を運びたくなります。

一緒に本を選んでいるメンバーが魅力的であればあるほど、

その人が次にどんな本を読もうと思っているのか気になります。

「公開積読」は特に選書しているメンバー自身が

足を運びたくなるような仕掛けです。

「買い切り」の本ばかりが並ぶパワーのある本棚を、

あなたも見てみたいと思いませんか?

2019年01月11日

公務員も参画できる地域ビジネスのプラットフォーム

カフェなどのお店、コミュニティスペースなどを

現在運営されている方、これから運営しようと思っている方で

「かえるライブラリー」に興味を持っている方へ。

クラウドファンディングをスタートしてから

何名かの方に質問いただいているので、

こちらに、その疑問点について、

現在のところ想定している範囲で回答したいと思います。

0 運営チーム集めについて

1 初期&運転資金について

2 古物商取得について

3 「かえるライブラリーシステム」の利用について

4 新刊本の取り扱いについて

5 今後のアクションについて

本棚と本があればどこでも、だれでも始められる仕組み、

それが「かえるライブラリー」です。

それ、儲かるのか?って言われると、

金銭的にはあまり儲からないと思います。

ツルハシブックスは2016年11月に閉店しましたが

昨年12月に、スタッフだった「店員サムライ」

たちが2年ぶりに集まりました。

20名を超える人が集まりました。

・本を通して人と人がつながる

・地域の中高生に機会を届ける

・小さな「やってみる」が起こる

「暗やみ本屋ハックツ」もそうですが、

キーワードで集まった人たちなので、

いまでもつながりがあります。

そんな風に、コミュニティデザイナーの山崎亮さんによれば、

「人儲け」ができる仕組み、

それが「みんなで本屋をやる」っていうことなのだと思います。

ということで、以下、回答していきます。

0 運営チーム集めについて

本棚があり、本を読む人が5人程度集まれば、

「かえるライブラリー」はスタートできます。

「本屋(古本屋)をやってみたい」

という人は、潜在的にはかなり多いのではないかと思います。

すでに「場」を持っている人であれば、

そこに集まる人たちと一緒に始めることができます。

小さな「読書会」などを開催したりして

仲間集めを始めるのはいかがでしょうか。

1 初期&運転資金について

・本棚を用意する。

・本を集めて、値段をつける。

・レジ・料金箱を用意する。

準備はこれだけです。

運転資金については、

売り上げの半分がライブラリーに入るので

そちらを活用して運用することになります。

初期費用に関しては、

集まった人たちでサークル的に会費をとってもいいし、

本棚づくりカンパをお願いするのもいいかと思います。

2 古物商取得について

古本の販売に古物商は要らないのか?と聞かれます。

個人の蔵書を販売する分には、古物商は必要ありません。

古物商は古本の買い取りの時に必要な資格です。

しかし、ライブラリー側は、「預かって、代わりに売っている」

つまり、実施敵に「買い取りをしている」と見られてしまうかもしれないので、

古物商の取得について、相談・検討をされたほうがよいかと思います。

3 「かえるライブラリーシステム」の利用について

「かえるライブラリーシステム」の運用については、

「ファンクラブ方式」を採用しようと思っています。

個人は月額500円、1,000円、3,000円

法人は月額5,000円、10,000円、30,000円

の3種ずつの「ファンクラブ」をつくり、運用したいと思っています。

利用する個人は必ずしもファンクラブに入る必要はないのですが、

法人については、「新・OB訪問」に参画する企業を想定しています。

4 新刊本の取り扱いについて

「新刊本を取り扱いたい」という声も聞きます。

こちら、買い切りであれば新刊本も70%前後で卸してくれる

取次(卸売業者)がありますので、そちらと契約することになります。

集まった5人が今までア〇〇ンに

注文してた本を一括でライブラリーから

仕入れることによって、30%前後がライブラリーの

収益になります。

新刊本と「かえるライブラリー」については、

後日、「積読本棚(つんどくほんだな)」

という記事でご紹介しようと思います。

5 今後のアクションについて

「場」を運営されている方、される予定の方で

「かえるライブラリー」を運用したい!

という方は、お問い合わせください。

・オリジナルのロゴをつくりたい!

・立ち上げサポートをしてほしい!

という方は、今回のクラウドファンディングへの

「参加」をお待ちしています。

「地方」「地域」には、本屋が必要です。

しかし、本屋で食っていく(売り上げを上げていく)のは大変です。

じゃあ、どうやって、本屋で売り上げを上げていくのか?

という問いではなく、

どうやって「食わない本屋」を成り立たせるのか?

そんな仮説を検証するプロジェクトです。

そして「食わない本屋」を作るとすれば、

それは見方を変えれば、公務員でも参加・参画ができる(副業にあたらない)

地域ビジネスのプラットフォームができることになります。

本を持ち寄り、売り上げた部分の半分もすべて「かえる券」として寄贈する。

そんな本屋好きの熱い公務員の方の参画もお待ちしています。

現在運営されている方、これから運営しようと思っている方で

「かえるライブラリー」に興味を持っている方へ。

クラウドファンディングをスタートしてから

何名かの方に質問いただいているので、

こちらに、その疑問点について、

現在のところ想定している範囲で回答したいと思います。

0 運営チーム集めについて

1 初期&運転資金について

2 古物商取得について

3 「かえるライブラリーシステム」の利用について

4 新刊本の取り扱いについて

5 今後のアクションについて

本棚と本があればどこでも、だれでも始められる仕組み、

それが「かえるライブラリー」です。

それ、儲かるのか?って言われると、

金銭的にはあまり儲からないと思います。

ツルハシブックスは2016年11月に閉店しましたが

昨年12月に、スタッフだった「店員サムライ」

たちが2年ぶりに集まりました。

20名を超える人が集まりました。

・本を通して人と人がつながる

・地域の中高生に機会を届ける

・小さな「やってみる」が起こる

「暗やみ本屋ハックツ」もそうですが、

キーワードで集まった人たちなので、

いまでもつながりがあります。

そんな風に、コミュニティデザイナーの山崎亮さんによれば、

「人儲け」ができる仕組み、

それが「みんなで本屋をやる」っていうことなのだと思います。

ということで、以下、回答していきます。

0 運営チーム集めについて

本棚があり、本を読む人が5人程度集まれば、

「かえるライブラリー」はスタートできます。

「本屋(古本屋)をやってみたい」

という人は、潜在的にはかなり多いのではないかと思います。

すでに「場」を持っている人であれば、

そこに集まる人たちと一緒に始めることができます。

小さな「読書会」などを開催したりして

仲間集めを始めるのはいかがでしょうか。

1 初期&運転資金について

・本棚を用意する。

・本を集めて、値段をつける。

・レジ・料金箱を用意する。

準備はこれだけです。

運転資金については、

売り上げの半分がライブラリーに入るので

そちらを活用して運用することになります。

初期費用に関しては、

集まった人たちでサークル的に会費をとってもいいし、

本棚づくりカンパをお願いするのもいいかと思います。

2 古物商取得について

古本の販売に古物商は要らないのか?と聞かれます。

個人の蔵書を販売する分には、古物商は必要ありません。

古物商は古本の買い取りの時に必要な資格です。

しかし、ライブラリー側は、「預かって、代わりに売っている」

つまり、実施敵に「買い取りをしている」と見られてしまうかもしれないので、

古物商の取得について、相談・検討をされたほうがよいかと思います。

3 「かえるライブラリーシステム」の利用について

「かえるライブラリーシステム」の運用については、

「ファンクラブ方式」を採用しようと思っています。

個人は月額500円、1,000円、3,000円

法人は月額5,000円、10,000円、30,000円

の3種ずつの「ファンクラブ」をつくり、運用したいと思っています。

利用する個人は必ずしもファンクラブに入る必要はないのですが、

法人については、「新・OB訪問」に参画する企業を想定しています。

4 新刊本の取り扱いについて

「新刊本を取り扱いたい」という声も聞きます。

こちら、買い切りであれば新刊本も70%前後で卸してくれる

取次(卸売業者)がありますので、そちらと契約することになります。

集まった5人が今までア〇〇ンに

注文してた本を一括でライブラリーから

仕入れることによって、30%前後がライブラリーの

収益になります。

新刊本と「かえるライブラリー」については、

後日、「積読本棚(つんどくほんだな)」

という記事でご紹介しようと思います。

5 今後のアクションについて

「場」を運営されている方、される予定の方で

「かえるライブラリー」を運用したい!

という方は、お問い合わせください。

・オリジナルのロゴをつくりたい!

・立ち上げサポートをしてほしい!

という方は、今回のクラウドファンディングへの

「参加」をお待ちしています。

「地方」「地域」には、本屋が必要です。

しかし、本屋で食っていく(売り上げを上げていく)のは大変です。

じゃあ、どうやって、本屋で売り上げを上げていくのか?

という問いではなく、

どうやって「食わない本屋」を成り立たせるのか?

そんな仮説を検証するプロジェクトです。

そして「食わない本屋」を作るとすれば、

それは見方を変えれば、公務員でも参加・参画ができる(副業にあたらない)

地域ビジネスのプラットフォームができることになります。

本を持ち寄り、売り上げた部分の半分もすべて「かえる券」として寄贈する。

そんな本屋好きの熱い公務員の方の参画もお待ちしています。

2019年01月10日

本屋は「委ねる」

僕にとって本屋とは何か?

1年間、考えてきました。

「それを実現する方法として、なぜ、本屋なのか?」

と何人かに聞かれました。

いまも明確には答えられないのですが、

ひとつ、たぶんこのあたりだろうなあと思うこと。

それは、本屋は委ねられる、ということです。

「この本を届けたい!」

いや。もっと言えば、

「この本を売らないと、世の中はダメになる。俺が売らないと」

おせっかいな僕は、

そんなふうに思える本にたまに出会います。

たとえば、この本。

魔法のマーケティング(川上徹也 フォレスト出版)

これを2012年の年末に読んで、

「恋する本屋」になりたいと感じました。

そしてこれは仕事に対する価値観を揺るがす、って思いました。

http://hero.niiblo.jp/e224380.html

(売れるとは好きが連鎖すること 12.12.30)

(来店してもらったときの写真)

そして、著者の川上さんに連絡をとって、

10冊直送してもらいました。

それが上の写真です。

1月5日のブログ

http://hero.niiblo.jp/e225598.html

(LA宣言 13.1.5)

1月6日のブログ

http://hero.niiblo.jp/e225847.html

(「感性」を表現する、「感性」を説明する 13.1.6)

1月5日の新年営業初日だけで10冊が完売しました。

この本を買った新潟大学農学部ののぞみさんは、

「この本1冊で就活は十分だった」と言ってました。

でも。