2018年05月31日

「やりたいことがわからない」と「自分に自信がない」

「やりたいことがわからない」

「自分に自信がない」

ツルハシブックスに来た若者の二大悩みだ。

2008年に「ヒーローズファーム」を起業してから

僕はこの2つを自分なりに「研究」してきた。

研究といっても、本を読んで、仮説を立てて、

その若者と対話をする、の繰り返し。

あとは企業での長期実践型インターンや

大学の短期合宿型プログラムを作ったりもしていた。

現時点での僕の仮説

国分功一郎さん敵に言えば

「俺はこういうことを考えているんだ。君はどう思う?

と手渡せるものができたという意味である。」

っていう感じのことをまとめてみる。

http://hero.niiblo.jp/e487284.html

(他者評価の檻に入る前に 18.4.11)

↑めちゃ長文です。

「やりたいことがわからない」と

「自分に自信がない」は

本当に解決すべき課題なのか?

っていうところから。

「やりたいことがわからない」は課題ではなく、

「やりたいことがわからなくてつらい」っていうのが課題なのではないか。

解決策は「やりたいことがわかる」ではなく、

「やりたいことがわからなくてもつらくない」ではないのか。

「自分に自信がない」は課題ではなく、

「自分に自信がないから、何かを始められない」っていうのが課題なのではないか。

解決策は「自分に自信を持つ」ではなく、

「自分に自信がなくても始められる。」ってことではないか。

僕はこの悩みのベースに、

「承認」があると思っている。

上の2つの悩みを持っている大学生には、

山竹伸二さんの「認められたいの正体」(講談社現代新書)

を読んでほしいのだけど。

この2つの

「やりたいことがわからなくてつらい」っていうのと

「自分に自信がなくて始められない」っていうのは、

根っこのところに「承認欲求」が満たされないことが

挙げられると思うんだよね。

それが、学校教育によって、さらに強化されている。

http://hero.niiblo.jp/e459844.html

「自信がない」は後天的に獲得した資質である。

やればできる(かもしれない)

っていうのが人間のデフォルト。

単一の指標(学習の、しかも情報処理能力)で測って、

評価されつづけると、いつの間にか「自信がない」を獲得してしまう。

「やりたいことがわからない」も同じようなカタチだ

http://hero.niiblo.jp/e482630.html

(「13歳のハローワーク」の呪い 16.11.1)

「13歳のハローワーク」は、村上龍氏の

「職業こそが人間に生きがいと存在証明と自由を与える最重要な要素だ」

という思想が散りばめられている。

「やりたいことがわからない」に対する回答は、こうだ。

~~~ここから

そもそも職業は、

その職に就きたい誰かのために考案されたものでもなければ、

その職に向いた資質を備えた若者にふさわしい職場を

与えるべく用意されたものでもない。

職業は、ごくシンプルに、

人間社会の役割分担の結果として、

社会の必要を満たすためにそこにあるものだ。

ゴミを拾うのが大好きな人間がいるからゴミが生まれているのではない。

ゴミ愛好家のために廃品回収業という職業が考案されたわけでもない。

職業は、職業であって、それ以外でもない。

職業で、自己表現をする方法もある、だけで、

それが唯一の方法ではない。

~~~ここまで

「キャリア教育」の根本を揺るがす、前提の否定だなあと。

僕が持っていた「13歳のハローワーク」への違和感を

文章にしている。

それなのに、学校は「やりたいことは何か?」

「夢・目標は何か?」とひたすら聞いてくる。

まるで、「夢がなければ、人にあらず」というくらい聞いてくる。

わかるはずない。

しかもそれを職業名で答えることに

どれほどの意味があるのだろうか。

その子が成人するまでに

その職業は存在しているのか?

もしくは成長産業としてそこにあるのか?さえ信じられないのに、

10歳くらいで「2分の1なんとか」をやらされて、

夢を宣言することのおかしさ。

その根本には、「承認欲求」があると僕は思う。

山竹さんの言う、3段階の承認欲求

「親和的承認」(ありのままの自分を承認される。存在承認)

「集団的承認」(集団の中で役割を果たすことで承認される。役割承認)

「一般的承認」(一般的によいとされていることで承認される。一般承認)

これらが明確に区別されるわけではないが

この第1段階目の「親和的承認」を受ける機会が

圧倒的に減ったのだ。

これを与えてくれるのが、おじいちゃんおばあちゃんなどの「家族」であり、

地域や商店街などの「コミュニティ」である。

おじいちゃんおばあちゃんが孫に対して、

全力の愛と許容をしてくれる機会が減った。

地域を歩いているだけで声をかけられる地域、

買い物に行けば世間話をするようなお店は消滅した。

この「親和的承認」機会の減少が

根源的には、「やりたいことがわからない」

「自分に自信がない」若者を生んでいる、というのが僕の仮説だ。

意識高い系と言われる若者が

なんとなく不安定な危うさを感じるのは

そこに原因があるようにも思う。

親和的承認の不足を一般的承認(これは評価とも直結している)

で満たそうとしているのではないか、ということだ。

だから、

現時点で、大学生が

「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」

と思っているとしたら、

「なんでもやってみなよ」とか

「小さなチャレンジからはじめてみなよ」

と声をかけるのではなく、

根本的な承認欲求、つまり親和的承認を満たすところから始めてみること。

「承認」、特に存在承認(自分がここにいてもいいのだという感覚)を

得ることが大切なのだと思う。

「リハビリ」がまず必要なのだよね。

僕がオススメするのは、

田舎インターンシップだ。

2012年。

新潟・佐渡の北に浮かぶ粟島での

3泊4日のプログラム。

人口300人、高齢化率が50%に迫ろうかという粟島で

「自らの課題と島の課題を同時に解決する旅行プラン作成」

だった。

3泊4日した後の学生の感想をひとつ紹介する。(大学1年生)

・粟島は、事前研修の時と全然印象が違って、まず最初にまちの人が本当にあたたかいなと思った。会うたびにあいさつを交わし、たわいもない世間話をする。そんなあたたかい島に来れて本当に幸せだと思った。でも私は粟島に来る前に粟島を何とかして変えたいと思ったけど

島の人はこの現状に満足していて何も変わらないでほしいと願っていたし、本当に島が大好きなんだなと思って、自分自身気づかされたし驚きだった。そして粟島の人たちは家族のように受け入れているので、私もいつかまた粟島に来ておじいちゃんおばあちゃんに会いたいなと思った。(原文まま)

粟島を変えたいと思っていたけど、

島の人たちは「変わらないでほしい」と願っていた

「価値」が揺るがされる経験。

そして何より、会うたびに挨拶を交わす関係性。

「自分は若いだけで価値があるのではないか」

と勘違いする。

いや、本当は、人は若いだけで価値があるのだ。

年を重ねないとわからないのだけどね。

そんな機会を得ること。

遅すぎるということはないけど、できれば、大学1,2年生の

「就活」の声が聞こえないうちにリハビリすること。

「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」

と感じている大学生に田舎インターンシップを届けたいなあと思う。

「にいがたイナカレッジ 2018夏のインターンシップ」

2018年8月中旬~9月中旬(約4週間)

フィールド:主に新潟県中越地方

説明会@東京:6月8日(金)@浅草、6月10日(日)@高田馬場

※説明会参加は必須ではありません。興味があったら、

お問い合わせください。

https://inacollege.jp/

その親和的承認の「リハビリ」の先に、

「チームで何かやってみる」フェーズがあって、

(もちろん、イナカレッジインターンでそのフェーズが同時に起こります)

そこにも、

「チューニング」「ミーティング」「ふりかえり」

の手法を導入しているから、「承認」を増やしながら、

「何かやってみる」ができるようになる。

「価値」とは何か?それをどうやってつくるか?

考えながら自らつくっていくということができるようになる。

そういう「場」をいろんな場所につくりたい。

それが現時点での僕の祈りかもしれません。

「自分に自信がない」

ツルハシブックスに来た若者の二大悩みだ。

2008年に「ヒーローズファーム」を起業してから

僕はこの2つを自分なりに「研究」してきた。

研究といっても、本を読んで、仮説を立てて、

その若者と対話をする、の繰り返し。

あとは企業での長期実践型インターンや

大学の短期合宿型プログラムを作ったりもしていた。

現時点での僕の仮説

国分功一郎さん敵に言えば

「俺はこういうことを考えているんだ。君はどう思う?

と手渡せるものができたという意味である。」

っていう感じのことをまとめてみる。

http://hero.niiblo.jp/e487284.html

(他者評価の檻に入る前に 18.4.11)

↑めちゃ長文です。

「やりたいことがわからない」と

「自分に自信がない」は

本当に解決すべき課題なのか?

っていうところから。

「やりたいことがわからない」は課題ではなく、

「やりたいことがわからなくてつらい」っていうのが課題なのではないか。

解決策は「やりたいことがわかる」ではなく、

「やりたいことがわからなくてもつらくない」ではないのか。

「自分に自信がない」は課題ではなく、

「自分に自信がないから、何かを始められない」っていうのが課題なのではないか。

解決策は「自分に自信を持つ」ではなく、

「自分に自信がなくても始められる。」ってことではないか。

僕はこの悩みのベースに、

「承認」があると思っている。

上の2つの悩みを持っている大学生には、

山竹伸二さんの「認められたいの正体」(講談社現代新書)

を読んでほしいのだけど。

この2つの

「やりたいことがわからなくてつらい」っていうのと

「自分に自信がなくて始められない」っていうのは、

根っこのところに「承認欲求」が満たされないことが

挙げられると思うんだよね。

それが、学校教育によって、さらに強化されている。

http://hero.niiblo.jp/e459844.html

「自信がない」は後天的に獲得した資質である。

やればできる(かもしれない)

っていうのが人間のデフォルト。

単一の指標(学習の、しかも情報処理能力)で測って、

評価されつづけると、いつの間にか「自信がない」を獲得してしまう。

「やりたいことがわからない」も同じようなカタチだ

http://hero.niiblo.jp/e482630.html

(「13歳のハローワーク」の呪い 16.11.1)

「13歳のハローワーク」は、村上龍氏の

「職業こそが人間に生きがいと存在証明と自由を与える最重要な要素だ」

という思想が散りばめられている。

「やりたいことがわからない」に対する回答は、こうだ。

~~~ここから

そもそも職業は、

その職に就きたい誰かのために考案されたものでもなければ、

その職に向いた資質を備えた若者にふさわしい職場を

与えるべく用意されたものでもない。

職業は、ごくシンプルに、

人間社会の役割分担の結果として、

社会の必要を満たすためにそこにあるものだ。

ゴミを拾うのが大好きな人間がいるからゴミが生まれているのではない。

ゴミ愛好家のために廃品回収業という職業が考案されたわけでもない。

職業は、職業であって、それ以外でもない。

職業で、自己表現をする方法もある、だけで、

それが唯一の方法ではない。

~~~ここまで

「キャリア教育」の根本を揺るがす、前提の否定だなあと。

僕が持っていた「13歳のハローワーク」への違和感を

文章にしている。

それなのに、学校は「やりたいことは何か?」

「夢・目標は何か?」とひたすら聞いてくる。

まるで、「夢がなければ、人にあらず」というくらい聞いてくる。

わかるはずない。

しかもそれを職業名で答えることに

どれほどの意味があるのだろうか。

その子が成人するまでに

その職業は存在しているのか?

もしくは成長産業としてそこにあるのか?さえ信じられないのに、

10歳くらいで「2分の1なんとか」をやらされて、

夢を宣言することのおかしさ。

その根本には、「承認欲求」があると僕は思う。

山竹さんの言う、3段階の承認欲求

「親和的承認」(ありのままの自分を承認される。存在承認)

「集団的承認」(集団の中で役割を果たすことで承認される。役割承認)

「一般的承認」(一般的によいとされていることで承認される。一般承認)

これらが明確に区別されるわけではないが

この第1段階目の「親和的承認」を受ける機会が

圧倒的に減ったのだ。

これを与えてくれるのが、おじいちゃんおばあちゃんなどの「家族」であり、

地域や商店街などの「コミュニティ」である。

おじいちゃんおばあちゃんが孫に対して、

全力の愛と許容をしてくれる機会が減った。

地域を歩いているだけで声をかけられる地域、

買い物に行けば世間話をするようなお店は消滅した。

この「親和的承認」機会の減少が

根源的には、「やりたいことがわからない」

「自分に自信がない」若者を生んでいる、というのが僕の仮説だ。

意識高い系と言われる若者が

なんとなく不安定な危うさを感じるのは

そこに原因があるようにも思う。

親和的承認の不足を一般的承認(これは評価とも直結している)

で満たそうとしているのではないか、ということだ。

だから、

現時点で、大学生が

「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」

と思っているとしたら、

「なんでもやってみなよ」とか

「小さなチャレンジからはじめてみなよ」

と声をかけるのではなく、

根本的な承認欲求、つまり親和的承認を満たすところから始めてみること。

「承認」、特に存在承認(自分がここにいてもいいのだという感覚)を

得ることが大切なのだと思う。

「リハビリ」がまず必要なのだよね。

僕がオススメするのは、

田舎インターンシップだ。

2012年。

新潟・佐渡の北に浮かぶ粟島での

3泊4日のプログラム。

人口300人、高齢化率が50%に迫ろうかという粟島で

「自らの課題と島の課題を同時に解決する旅行プラン作成」

だった。

3泊4日した後の学生の感想をひとつ紹介する。(大学1年生)

・粟島は、事前研修の時と全然印象が違って、まず最初にまちの人が本当にあたたかいなと思った。会うたびにあいさつを交わし、たわいもない世間話をする。そんなあたたかい島に来れて本当に幸せだと思った。でも私は粟島に来る前に粟島を何とかして変えたいと思ったけど

島の人はこの現状に満足していて何も変わらないでほしいと願っていたし、本当に島が大好きなんだなと思って、自分自身気づかされたし驚きだった。そして粟島の人たちは家族のように受け入れているので、私もいつかまた粟島に来ておじいちゃんおばあちゃんに会いたいなと思った。(原文まま)

粟島を変えたいと思っていたけど、

島の人たちは「変わらないでほしい」と願っていた

「価値」が揺るがされる経験。

そして何より、会うたびに挨拶を交わす関係性。

「自分は若いだけで価値があるのではないか」

と勘違いする。

いや、本当は、人は若いだけで価値があるのだ。

年を重ねないとわからないのだけどね。

そんな機会を得ること。

遅すぎるということはないけど、できれば、大学1,2年生の

「就活」の声が聞こえないうちにリハビリすること。

「やりたいことがわからない」「自分に自信がない」

と感じている大学生に田舎インターンシップを届けたいなあと思う。

「にいがたイナカレッジ 2018夏のインターンシップ」

2018年8月中旬~9月中旬(約4週間)

フィールド:主に新潟県中越地方

説明会@東京:6月8日(金)@浅草、6月10日(日)@高田馬場

※説明会参加は必須ではありません。興味があったら、

お問い合わせください。

https://inacollege.jp/

その親和的承認の「リハビリ」の先に、

「チームで何かやってみる」フェーズがあって、

(もちろん、イナカレッジインターンでそのフェーズが同時に起こります)

そこにも、

「チューニング」「ミーティング」「ふりかえり」

の手法を導入しているから、「承認」を増やしながら、

「何かやってみる」ができるようになる。

「価値」とは何か?それをどうやってつくるか?

考えながら自らつくっていくということができるようになる。

そういう「場」をいろんな場所につくりたい。

それが現時点での僕の祈りかもしれません。

2018年05月30日

「アイデンティティ」と「劇場」と「ふるさと」

最近のキーワードは

「予測不可能性」なのだけど。

くまざわ書店南千住店の店長、阿久津のアニキ

が僕に選んでくれた

「島はぼくらと」(辻村深月 講談社文庫)」

を読み終えて、さわやかな読後感にひたっている。

離島、コミュニティデザイン、幻の脚本などなど、

キーワードが僕にぴったり。

すげーな、阿久津のアニキ。

高校生が出てくる小説って、

アイデンティティのゆらぎみたいなやつが

だいたい出てくるのだけど、

そういうのに感情移入して、苦しくなってる自分がいる。

(「桐島部活やめるってよ」(朝井リョウ)的な)

「アイデンティティ」と「コミュニティ」

は密接に関わっていると思うけど、

「地域コミュニティ」的なものが

だんだんとつながりが薄れていく

(お祭りがなくなったり)と共に、

若者のアイデンティティは浮遊した状態になる。

今で言えば、

学校でも運動部のような強いつながりはなくなっているから、

そこでもアイデンティティは揺らいでいる。

地域コミュニティから

テーマコミュニティへ

と言われていたときもあったけど、

僕の感覚では、

「コミュニティ」という静的なものではなくて、

ウォンテッドリーの仲さんが言う「トライブ」

http://hero.niiblo.jp/e485916.html

(就活を再定義する 17.9.15)

というか、もっと動的な「プロジェクト」に

近いものではないかと思う。

その「トライブ」「プロジェクト」の集合体が自分自身である。

「コミュニティ」と「トライブ」「プロジェクト」の違いは、

「価値」の流動性である。

コミュニティの価値は、

その成り立ちから言っても、

「生き延びること」「生き続けること」

つまり、「継続性」に価値を置いて、設計されている。

「会社コミュニティ」も同じだ。

継続して働いてもらうために、

保険・年金制度を整備し、社宅をつくった。

ところが。

現在のように、「地域コミュニティ」「会社コミュニティ」そのものが薄れてきて、

人の流動性が高まってくると、同時に人は「アイデンティティ」不安に陥る。

「アイデンティティ」と「承認欲求」は、

密接にかかわっていると思う。

マズローは欲求5段階説の中で、

3段階目に「所属と愛の欲求」を

4段階目に「承認欲求」を

5段階目に「自己実現欲求」

が来ると説明したが、

現代社会においては、

この3つが溶け出して、明確に分かれてはいないのではないか。

「所属」という概念が、変わりつつあると思う。

そもそも、「所属」に対するメリットは

「生き延びる」という点においては機能しなくなってきている

(ふたたびそれをつなぎなおすという動きももちろんあるのだけど)

そんな社会において、

どう生きていったらいいのか?

というのは若者のみならず重要な問いとなる。

僕自身は、「コミュニティ難民」であり、

http://hero.niiblo.jp/e485055.html

(「アイデンティティ」という音17.6.13)

「コミュニティ」「共同体」というのが苦手なのだけど、

そういう人はどうしたらいいのか?

たぶん、「承認」を他者やコミュニティからではなくて、

自分自身で獲得していくことが必要なのだろうと思う。

「学校教育」は「承認欲求」を巧みに

「他者からの評価欲求」へとすり替えてきた。

その自覚。

「劇場のような本屋」「本屋のような劇場」が

ツルハシブックスのテーマであったのだけど、

プロジェクトを生み出す

偶然の出会いの創出装置としての意味合いがあったのかもしれない。

そこでのキーワードは「予測不可能性」となる。

まきどき村の「人生最高の朝ごはん」というネーミングも

その日に来た人たちと、その日に収穫した野菜を、

その日だけの調理法で食べること。

そこに「一期一会」があるから、「予測不可能性」が高いと言える。

そんな「一期一会」を生み出す

ゆるやかなつながりはまるで劇場のようだなと思う。

そんな場がひとりひとりの

アイデンティティの一部になっているのではないか。

そして、自らのアイデンティティを形成する、あるいは形成した場のことを

人は「ふるさと」と呼ぶのではないか。

予測不可能な劇場のような何か。

それをみんなで生み出していくということ。

「アイデンティティ」と「劇場」と「ふるさと」を

同時につくる場を育てる。

そんな仕組みづくりをしたいなあと思った1冊でした。

「予測不可能性」なのだけど。

くまざわ書店南千住店の店長、阿久津のアニキ

が僕に選んでくれた

「島はぼくらと」(辻村深月 講談社文庫)」

を読み終えて、さわやかな読後感にひたっている。

離島、コミュニティデザイン、幻の脚本などなど、

キーワードが僕にぴったり。

すげーな、阿久津のアニキ。

高校生が出てくる小説って、

アイデンティティのゆらぎみたいなやつが

だいたい出てくるのだけど、

そういうのに感情移入して、苦しくなってる自分がいる。

(「桐島部活やめるってよ」(朝井リョウ)的な)

「アイデンティティ」と「コミュニティ」

は密接に関わっていると思うけど、

「地域コミュニティ」的なものが

だんだんとつながりが薄れていく

(お祭りがなくなったり)と共に、

若者のアイデンティティは浮遊した状態になる。

今で言えば、

学校でも運動部のような強いつながりはなくなっているから、

そこでもアイデンティティは揺らいでいる。

地域コミュニティから

テーマコミュニティへ

と言われていたときもあったけど、

僕の感覚では、

「コミュニティ」という静的なものではなくて、

ウォンテッドリーの仲さんが言う「トライブ」

http://hero.niiblo.jp/e485916.html

(就活を再定義する 17.9.15)

というか、もっと動的な「プロジェクト」に

近いものではないかと思う。

その「トライブ」「プロジェクト」の集合体が自分自身である。

「コミュニティ」と「トライブ」「プロジェクト」の違いは、

「価値」の流動性である。

コミュニティの価値は、

その成り立ちから言っても、

「生き延びること」「生き続けること」

つまり、「継続性」に価値を置いて、設計されている。

「会社コミュニティ」も同じだ。

継続して働いてもらうために、

保険・年金制度を整備し、社宅をつくった。

ところが。

現在のように、「地域コミュニティ」「会社コミュニティ」そのものが薄れてきて、

人の流動性が高まってくると、同時に人は「アイデンティティ」不安に陥る。

「アイデンティティ」と「承認欲求」は、

密接にかかわっていると思う。

マズローは欲求5段階説の中で、

3段階目に「所属と愛の欲求」を

4段階目に「承認欲求」を

5段階目に「自己実現欲求」

が来ると説明したが、

現代社会においては、

この3つが溶け出して、明確に分かれてはいないのではないか。

「所属」という概念が、変わりつつあると思う。

そもそも、「所属」に対するメリットは

「生き延びる」という点においては機能しなくなってきている

(ふたたびそれをつなぎなおすという動きももちろんあるのだけど)

そんな社会において、

どう生きていったらいいのか?

というのは若者のみならず重要な問いとなる。

僕自身は、「コミュニティ難民」であり、

http://hero.niiblo.jp/e485055.html

(「アイデンティティ」という音17.6.13)

「コミュニティ」「共同体」というのが苦手なのだけど、

そういう人はどうしたらいいのか?

たぶん、「承認」を他者やコミュニティからではなくて、

自分自身で獲得していくことが必要なのだろうと思う。

「学校教育」は「承認欲求」を巧みに

「他者からの評価欲求」へとすり替えてきた。

その自覚。

「劇場のような本屋」「本屋のような劇場」が

ツルハシブックスのテーマであったのだけど、

プロジェクトを生み出す

偶然の出会いの創出装置としての意味合いがあったのかもしれない。

そこでのキーワードは「予測不可能性」となる。

まきどき村の「人生最高の朝ごはん」というネーミングも

その日に来た人たちと、その日に収穫した野菜を、

その日だけの調理法で食べること。

そこに「一期一会」があるから、「予測不可能性」が高いと言える。

そんな「一期一会」を生み出す

ゆるやかなつながりはまるで劇場のようだなと思う。

そんな場がひとりひとりの

アイデンティティの一部になっているのではないか。

そして、自らのアイデンティティを形成する、あるいは形成した場のことを

人は「ふるさと」と呼ぶのではないか。

予測不可能な劇場のような何か。

それをみんなで生み出していくということ。

「アイデンティティ」と「劇場」と「ふるさと」を

同時につくる場を育てる。

そんな仕組みづくりをしたいなあと思った1冊でした。

2018年05月26日

行きたくなるミーティングのつくり方

昨年4月。

新城劇場のミーティングで降りてきた

「チューニング」という言葉。

http://hero.niiblo.jp/e484726.html

いまこの瞬間と、その先にある未来に共感していること(17.5.9)

その中に書いてる、プロジェクトで重要なこと

1 「人」:誰と一緒にやるか。

2 「コンセプト」:そのプロジェクトはだれを幸せにするか。

3 「未来予想図」:その幸せにするプロセスをぐるぐる回していくと何が起こるのか。

そうそう。

特に1の「人」が大切なのだ。

と思う。

そして「人」、つまりチームメンバー

のことを知ることが大切。

「行きたくなるミーティングのつくり方」

というお題で、大学生と対話する機会があった。

まずは長めのチューニング。

・名前

・出身/ご当地自慢

・最近あったよかったこと

(ルーツと価値観を知る、感じる)

の後に、4人1組で

「そもそも、なんでこの活動に参加したのか?」

ていう「きっかけ」と「参加動機」をグループで語る。

そしてそれをみんなで発表。

でもって、僕の活動紹介。

少し質疑応答。

そのあと、

イベント振り返りの手法。

「予想した」「予想しなかった」

「よかったこと」「悪かったこと」

マトリクス

による振り返りで、

「予測不可能性」について考える。

つながるカレーの話をする。

モチベーションをドライブするのは、

よかったことで始まり、よかったことで終わる

ふりかえり。

何より、「予想しなかったよかったこと」

の中に、そのイベントの「価値」が詰まっている。

そしてそれは個人個人が聞いた(あるいは感じた)

パーソナルな具体的な話だ。

数値化できないやつだ。

それをシェアせずに終わってしまってはいけない。

「今日来てくれたお客さんにこんなうれしいことを言われた」

「今日実際に自分がスタッフやってみて、こんな気づき、学びがあった」

それこそが価値だ。

特に非営利活動の場合、

売り上げの達成や動員数などの数だけでない価値を、

その「振り返り」によって考えなきゃいけない。

そして、振り返りに居合わせた人同士が

それぞれの振り返りによって、何かを学ぶこと。

それこそがモチベーションを上げていく。

エンターテイメントの本質は「予測不可能性」だと僕は思うけど、

もっとも「予測不可能性」の高いエンターテイメントは、

「学び」であると僕は思っている。

だって、それ学んだら、

自分が変わっちゃうのかもしれないのだ。

未来が変わっちゃうのかもしれないのだ。

だから人は学ぶ。

その学びのために活動がある。

活動を振り返る。そして学ぶ。

その繰り返し。

そんな振り返りについての話をしてから、

種明かしと、今日のミーティングに出てどうだったか?

っていうふりかえりを行った。

それをワークショップ用語では、

「チェックアウト」と呼ぶのだそうだ。

さらに言えば、

僕が「チューニング」と呼んでいるやつは、

「チェックイン」と「アイスブレイク」というのだそうだ。

そういえば、僕は体系的に

ワークショップを学んだことはないかもしれない。

でも。

ふと気が付いた。

僕は、「人」つまりミーティングに集まる「個人」に

フォーカスしているからだ。

プロジェクトをつくるとき、

「お客はだれか?」アプローチと

「価値はなにか?」アプローチがあると思うけど、

僕は、人が好き、っていうのもあるのだろうけど、

不登校の中学3年生という「顧客」に出会ってから、

彼を幸せにするためにどうしたらいいのか?

ってずっと思考してきた。

だから、僕にとって、

ワークショップは、プロジェクトを成功させるためや

地域を元気にするために、だけでなく、

参加した個人をエンパワーメントするためにある。

そして、特に大学生と接していて思うのは、

「自分に自信がない」「やりたことがわからない」という課題

がかなり大きいなと思うからだ。

このミーティングのあとの食事会で

メンバーの大学2年生が問いかけた2つのこと。

・「生きる意味」「生きる目的」って何か?

・将来を考えたうえで「持続可能」であることは絶対に重要なのは明らかなのだが、

社会を生きる上でファストフードやファストファッションを使っている自分たちはなんなのか?

まさに、自らのアイデンティティというか

存在承認というか、社会の矛盾というか、

そういうのから発せられる問い。

僕はそういうところにも

「承認」のプロセスが大切だと思っているし、

そういう場としてもミーティングが使えたらいいなと思う。

「チューニング」とは、「音合わせ」であり、

こいつ、今日、どんな音が出ているのかな?

って感じることだ。

「ふりかえり」も同じでこいつどう感じたのだろう?

自分はどう感じたのだろう?

って感じること。

そうやって継続していくと、

それが「承認」の機会にもなっているのではないかと思う。

そう。

「チェックイン」「アイスブレイク」「チェックアウト」は

「場」の状態と、「場」と「個人」の関係を表す言葉で、

「チューニング」は「個人」にフォーカスした言葉だ。

「場」をつくるのはそこを構成する個人であるから、

そして僕は個人のほうに関心があるから、

そういう言葉を使っているのかもしれない。

なるほどな。

いつも僕は顧客ファースト(何かの標語みたい)で来ていたんだなと

あらためて思い出した。

いい気づきをいただきました。

ありがとうございました。

新城劇場のミーティングで降りてきた

「チューニング」という言葉。

http://hero.niiblo.jp/e484726.html

いまこの瞬間と、その先にある未来に共感していること(17.5.9)

その中に書いてる、プロジェクトで重要なこと

1 「人」:誰と一緒にやるか。

2 「コンセプト」:そのプロジェクトはだれを幸せにするか。

3 「未来予想図」:その幸せにするプロセスをぐるぐる回していくと何が起こるのか。

そうそう。

特に1の「人」が大切なのだ。

と思う。

そして「人」、つまりチームメンバー

のことを知ることが大切。

「行きたくなるミーティングのつくり方」

というお題で、大学生と対話する機会があった。

まずは長めのチューニング。

・名前

・出身/ご当地自慢

・最近あったよかったこと

(ルーツと価値観を知る、感じる)

の後に、4人1組で

「そもそも、なんでこの活動に参加したのか?」

ていう「きっかけ」と「参加動機」をグループで語る。

そしてそれをみんなで発表。

でもって、僕の活動紹介。

少し質疑応答。

そのあと、

イベント振り返りの手法。

「予想した」「予想しなかった」

「よかったこと」「悪かったこと」

マトリクス

による振り返りで、

「予測不可能性」について考える。

つながるカレーの話をする。

モチベーションをドライブするのは、

よかったことで始まり、よかったことで終わる

ふりかえり。

何より、「予想しなかったよかったこと」

の中に、そのイベントの「価値」が詰まっている。

そしてそれは個人個人が聞いた(あるいは感じた)

パーソナルな具体的な話だ。

数値化できないやつだ。

それをシェアせずに終わってしまってはいけない。

「今日来てくれたお客さんにこんなうれしいことを言われた」

「今日実際に自分がスタッフやってみて、こんな気づき、学びがあった」

それこそが価値だ。

特に非営利活動の場合、

売り上げの達成や動員数などの数だけでない価値を、

その「振り返り」によって考えなきゃいけない。

そして、振り返りに居合わせた人同士が

それぞれの振り返りによって、何かを学ぶこと。

それこそがモチベーションを上げていく。

エンターテイメントの本質は「予測不可能性」だと僕は思うけど、

もっとも「予測不可能性」の高いエンターテイメントは、

「学び」であると僕は思っている。

だって、それ学んだら、

自分が変わっちゃうのかもしれないのだ。

未来が変わっちゃうのかもしれないのだ。

だから人は学ぶ。

その学びのために活動がある。

活動を振り返る。そして学ぶ。

その繰り返し。

そんな振り返りについての話をしてから、

種明かしと、今日のミーティングに出てどうだったか?

っていうふりかえりを行った。

それをワークショップ用語では、

「チェックアウト」と呼ぶのだそうだ。

さらに言えば、

僕が「チューニング」と呼んでいるやつは、

「チェックイン」と「アイスブレイク」というのだそうだ。

そういえば、僕は体系的に

ワークショップを学んだことはないかもしれない。

でも。

ふと気が付いた。

僕は、「人」つまりミーティングに集まる「個人」に

フォーカスしているからだ。

プロジェクトをつくるとき、

「お客はだれか?」アプローチと

「価値はなにか?」アプローチがあると思うけど、

僕は、人が好き、っていうのもあるのだろうけど、

不登校の中学3年生という「顧客」に出会ってから、

彼を幸せにするためにどうしたらいいのか?

ってずっと思考してきた。

だから、僕にとって、

ワークショップは、プロジェクトを成功させるためや

地域を元気にするために、だけでなく、

参加した個人をエンパワーメントするためにある。

そして、特に大学生と接していて思うのは、

「自分に自信がない」「やりたことがわからない」という課題

がかなり大きいなと思うからだ。

このミーティングのあとの食事会で

メンバーの大学2年生が問いかけた2つのこと。

・「生きる意味」「生きる目的」って何か?

・将来を考えたうえで「持続可能」であることは絶対に重要なのは明らかなのだが、

社会を生きる上でファストフードやファストファッションを使っている自分たちはなんなのか?

まさに、自らのアイデンティティというか

存在承認というか、社会の矛盾というか、

そういうのから発せられる問い。

僕はそういうところにも

「承認」のプロセスが大切だと思っているし、

そういう場としてもミーティングが使えたらいいなと思う。

「チューニング」とは、「音合わせ」であり、

こいつ、今日、どんな音が出ているのかな?

って感じることだ。

「ふりかえり」も同じでこいつどう感じたのだろう?

自分はどう感じたのだろう?

って感じること。

そうやって継続していくと、

それが「承認」の機会にもなっているのではないかと思う。

そう。

「チェックイン」「アイスブレイク」「チェックアウト」は

「場」の状態と、「場」と「個人」の関係を表す言葉で、

「チューニング」は「個人」にフォーカスした言葉だ。

「場」をつくるのはそこを構成する個人であるから、

そして僕は個人のほうに関心があるから、

そういう言葉を使っているのかもしれない。

なるほどな。

いつも僕は顧客ファースト(何かの標語みたい)で来ていたんだなと

あらためて思い出した。

いい気づきをいただきました。

ありがとうございました。

2018年05月24日

「他者化」と「承認」

むつさとしさん(観光家、コモンズデザイナー、社会実験者)

に「当事者研究スゴロク」の話を聞いた。

https://tk-sugoroku.jimdo.com/

今日のメンバー

正宗屋は今日も定休日

当事者研究すごろく「降りていく生き方ゲーム」

■当事者研究とは?

北海道浦河町にある「べてるの家」と「浦河赤十字病院精神科」ではじまった

アセスメントとリハビリテーションのプログラムです。

どうにもならない自分を、他人事のように考えると

なぜだか元気になってくる不思議な研究。

合言葉は「自分自身で、共に!」「無反省で行こう!」など。

■当事者研究スゴロクとは?

むつさとし(観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者)が企画した

参加交流型のソーシャル・ゲームです。

オープンソースですので、誰でも自由に、

無料で作って遊べるスゴロク遊びです。

ぜひいろんなところで遊んでみてください。

https://tk-sugoroku.jimdo.com/

なんか、かっこいいんすよ、むつさんは。

今回もいい機会を頂きました。

~~~以下メモ

「他者化」するということ。

過去のトラウマも病気も、いったん他者化することで、

その他者化されたものに対して、共感することができる。

「当事者研究」では、

幻聴を「無くすべきもの」ととらえるのではなく、

ひとまず「幻聴さん」という他者化をする。

それによって、「幻聴さん」との対話が生まれる。

そうすると「幻聴さん」の言葉が変わってくる。

べてるの家では、「透明人間がいる」という結論になり、争いがなくなった。

「透明人間さん」のために、食事を用意するようになった。

ストーリーを共有する、ってそういうことか。

妄想が一個増えてる。透明人間だなんて。(笑)

「おもろい話ない?」

って大阪人に聞かれたら、「失敗談」をしゃべらなければならない。

相手は、さらにおもろい「失敗談」を話してくる。

そしたらそれを上回る失敗談を話しなきゃいけない

弱みを出せば出すほど仲良くなれる。

「こんな俺やけど仲良くしてや」

「そういうやつもおる。知らんけどな」って言える大阪。

「正直であること」が商人道の基本。

「武士は食わねど高楊枝」が武士道の精神。

学校は武士道ばかり教えていないか?

出来事(病気・つらかったこと等)を無記名で書き出し、他者化する。

その他者化されたものを他者からの共感(衝撃度)ベースで

何コマ進むにするかにレベル分けする。

自分の病名をまずつけてみる。

「世の中がどんどんダメになっていく。年寄りばっかりになる。

そしたら、助け合うしかないよね。その先には希望しかない。」

(むつさとしさんの言葉)

~~~ここまでメモ

「まわしよみ新聞」と「直観読みブックマーカー」

も陸奥さんが考えたコミュニケーションデザインだけど、

「当事者研究スゴロク」はさらにすごいな、と。

キーワードは「他者化」だ。

出来事を「文字化」し、

それをすごろくのコマにすることで、

「他者化」が起こる。

つらかった出来事を、

コマにし、それをみんなによって、

共感度(進むコマ数)を決めてもらう。

それって、「承認」のプロセスなんじゃないかな、って。

しかも「親和的承認」の。いわゆる存在承認だ。

病気だったり、つらい出来事があったけど、

いま、ここに生きている。

この場に居合わせている。

それでいいんだなって感じられる。

そのためには、悩みを真剣に聞くんじゃなくて、

スゴロクにして、遊んでしまえっていうのが

むつさん流のコミュニケーションデザインだ。

ちょうど

僕にとっては「承認」がキーワードだったので、

とてもタイムリーだった。

「他者化」と「承認」。

ひとつ、素敵なキーワードをもらいました。

ありがとうございました。

に「当事者研究スゴロク」の話を聞いた。

https://tk-sugoroku.jimdo.com/

今日のメンバー

正宗屋は今日も定休日

当事者研究すごろく「降りていく生き方ゲーム」

■当事者研究とは?

北海道浦河町にある「べてるの家」と「浦河赤十字病院精神科」ではじまった

アセスメントとリハビリテーションのプログラムです。

どうにもならない自分を、他人事のように考えると

なぜだか元気になってくる不思議な研究。

合言葉は「自分自身で、共に!」「無反省で行こう!」など。

■当事者研究スゴロクとは?

むつさとし(観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者)が企画した

参加交流型のソーシャル・ゲームです。

オープンソースですので、誰でも自由に、

無料で作って遊べるスゴロク遊びです。

ぜひいろんなところで遊んでみてください。

https://tk-sugoroku.jimdo.com/

なんか、かっこいいんすよ、むつさんは。

今回もいい機会を頂きました。

~~~以下メモ

「他者化」するということ。

過去のトラウマも病気も、いったん他者化することで、

その他者化されたものに対して、共感することができる。

「当事者研究」では、

幻聴を「無くすべきもの」ととらえるのではなく、

ひとまず「幻聴さん」という他者化をする。

それによって、「幻聴さん」との対話が生まれる。

そうすると「幻聴さん」の言葉が変わってくる。

べてるの家では、「透明人間がいる」という結論になり、争いがなくなった。

「透明人間さん」のために、食事を用意するようになった。

ストーリーを共有する、ってそういうことか。

妄想が一個増えてる。透明人間だなんて。(笑)

「おもろい話ない?」

って大阪人に聞かれたら、「失敗談」をしゃべらなければならない。

相手は、さらにおもろい「失敗談」を話してくる。

そしたらそれを上回る失敗談を話しなきゃいけない

弱みを出せば出すほど仲良くなれる。

「こんな俺やけど仲良くしてや」

「そういうやつもおる。知らんけどな」って言える大阪。

「正直であること」が商人道の基本。

「武士は食わねど高楊枝」が武士道の精神。

学校は武士道ばかり教えていないか?

出来事(病気・つらかったこと等)を無記名で書き出し、他者化する。

その他者化されたものを他者からの共感(衝撃度)ベースで

何コマ進むにするかにレベル分けする。

自分の病名をまずつけてみる。

「世の中がどんどんダメになっていく。年寄りばっかりになる。

そしたら、助け合うしかないよね。その先には希望しかない。」

(むつさとしさんの言葉)

~~~ここまでメモ

「まわしよみ新聞」と「直観読みブックマーカー」

も陸奥さんが考えたコミュニケーションデザインだけど、

「当事者研究スゴロク」はさらにすごいな、と。

キーワードは「他者化」だ。

出来事を「文字化」し、

それをすごろくのコマにすることで、

「他者化」が起こる。

つらかった出来事を、

コマにし、それをみんなによって、

共感度(進むコマ数)を決めてもらう。

それって、「承認」のプロセスなんじゃないかな、って。

しかも「親和的承認」の。いわゆる存在承認だ。

病気だったり、つらい出来事があったけど、

いま、ここに生きている。

この場に居合わせている。

それでいいんだなって感じられる。

そのためには、悩みを真剣に聞くんじゃなくて、

スゴロクにして、遊んでしまえっていうのが

むつさん流のコミュニケーションデザインだ。

ちょうど

僕にとっては「承認」がキーワードだったので、

とてもタイムリーだった。

「他者化」と「承認」。

ひとつ、素敵なキーワードをもらいました。

ありがとうございました。

2018年05月23日

「予測不可能」という価値

僕が「予測不可能性」というキーワードを

意識し始めたのは、昨年5月の

法政大学長岡ゼミの「カフェゼミ」だった。

「つながるカレー」の会@日本橋。

加藤さんの、

あまったカレーの話に、シビれた。

エンターテイメントとは、予測不可能性であると思った。

http://hero.niiblo.jp/e484808.html

「予測できない」というモチベーション・デザイン

(17.5.19)

そして、7月の「アルプスブックキャンプ」で

藤本さんに出会う。

http://hero.niiblo.jp/e485488.html

「出会うたんです」(17.8.1)

彼は、予測不可能なことに出会った自分自身という

現象を記事にしていくことで、魅力的なものになると言った。

それが「魔法をかける」ということなのだと。

そして、それはコミュニケーションデザインとしても

使えるな、と思っている。

エンターテイメントの本質が

「予測不可能性」であると仮定する。

すると、

工業社会における「仕事」には、「予測不可能性」はほとんどない。

それが、「疎外」のひとつの要因だったのではないか。

人は、やっていることを楽しむために、

「予測不可能性」を必要としている。

クラフト(手作り)の楽しさは、

ていねいさ、クオリティの高さだけではなく、

「何ができるか分からない」という予測不可能性にもあるのではないか。

大量生産の工業製品(100円ショップに並んでいるようなもの)や

チェーン店の均質化された料理にワクワクしないのは、

(別にワクワクを求めているわけじゃないのかもしれないけど)

そこに予測不可能性が存在しないからではないのか。

「注文をまちがえる料理店」や

何が出てくるか分からないサービスエリアの定食は、

それを見事にエンターテイメントビジネスへと変更したのではないか。

工業社会にとって、

「予測可能」であることは絶対の価値があった。

そしてそれを可能にしたのは、「増え続ける人口」だった。

多くの人々は、

「生き延びる」という価値のために、

「予測可能」な生き方を選択した。

会社員となり、厚生年金に入り、

30年以上のローンを組み、マイホームを建て、

老後は悠々自適に過ごす。

そんなストーリーを「生き延びる」ために選択した。

(させられた、のかもしれない)

「目標を達成する。」こと。

それは予測の実現と同義である。

学校はそこにこそ「価値」があるんだと教え続けた。

その仮説は、おそらく正しかった。

そうやって我が国は世界に類を見ない

経済成長を遂げることができた。

ところが。

もう、その前提が変わってしまった。

人口は減り続け、

工業社会から作り出されるモノを

それ相応の対価を払って手に入れようと思う人は、

世界中にほとんど残っていない。

そもそも。

「予測可能」というもの自体が、

エンターテイメントと逆の感情、つまり、つまらないという感情を生むのだ。

もちろんこれは、僕の場合、なのかもしれない。

「達成動機」という話を聞いたことがある。

世の中には「達成動機」が強い、

つまり目標を達成することに対して、

特に喜びを感じる種類の人たちがいるのだという。

その人は、ビジネスで成功する確率が非常に高いのだと。

「夢に日付を」と言って、達成できる人のことだ。

しかし、自己啓発書を読む多くの人は

「自分に甘いから目標を達成できない」

と思っている。

しかし、本当はそうじゃなくて、

「達成動機が強いから達成できる」、そういう人がいるのだ。

ということなのかもしれない。

(僕が自分に甘いからこういうことを言っているのかもしれない。)

僕がツルハシブックスをやっているとき。

特に地下古本コーナーHAKKUTSUの取材を受けて、

もっとも困った質問が、

「本を発掘した若者に、どうなってほしいですか?」

だった。

つまり、このプロジェクトの目的・目標は何か?

と聞かれたのだ。

その時の僕の気持ちは、

エリカ様バリの「べつに・・・」だった。

別にどうもなってほしくない。

僕はただ、本を届けたかった。それだけだ。

僕にとってその「機会提供」が価値だ。

今なら、その先を説明できる。

僕がなぜ、それをやっていたのか?

暗闇で懐中電灯を片手に、

本の表紙に貼ってあるメッセージを頼りに、

直感を働かせて本を手に取る。

それを買う。

それの行為は、発掘した本人だけではなく、

特に「僕にとって」予測不可能性の高い行為だ。

だから僕はそれをエンターテイメントだと思ったのだ。

だからこそ、そんな活動をやっているのだ。

そして、大学の中に身を置いてみて、

その他でもいろいろ非営利活動に取り組んでみて、

僕が分かったこと。

ミーティングと振り返りを楽しむこと。

場のチカラで何かを創造すること。

そのために個人として、

「評価」ではなく「承認」が重要なのだ知ること。

「承認」が得られる「場」「チーム」を手に入れること。

たぶんそれ。

そこにも、「予測不可能性」というキーワードが入ってくる。

「最近会ったよかったこと」という「チューニング」から始まるミーティング。

「今日のミーティングの感想は」という「チューニング」で終わるミーティング。

「予測できなかった悪かったこと」(反省点)だけでなく「予測できなかったよかったこと」

という予測不可能性を楽しむための振り返りの手法。

メンバーそれぞれの過去を掘り下げるという、

「顧客」を探すビジョンセッション的ワークショップ。

そんなのを積み重ねて、

「承認」が得られる場をつくる。

そして、「学び」のある場をつくる。

「学び」という予測不可能性を感じられる場をつくる。

それが活動のモチベーションのドライブにとって、最も大切なことだと思う。

たぶんこれが、これから僕がやっていくこと。

ともに学ぼう。

その先にある、予測不可能な何かを見てみたいから。

意識し始めたのは、昨年5月の

法政大学長岡ゼミの「カフェゼミ」だった。

「つながるカレー」の会@日本橋。

加藤さんの、

あまったカレーの話に、シビれた。

エンターテイメントとは、予測不可能性であると思った。

http://hero.niiblo.jp/e484808.html

「予測できない」というモチベーション・デザイン

(17.5.19)

そして、7月の「アルプスブックキャンプ」で

藤本さんに出会う。

http://hero.niiblo.jp/e485488.html

「出会うたんです」(17.8.1)

彼は、予測不可能なことに出会った自分自身という

現象を記事にしていくことで、魅力的なものになると言った。

それが「魔法をかける」ということなのだと。

そして、それはコミュニケーションデザインとしても

使えるな、と思っている。

エンターテイメントの本質が

「予測不可能性」であると仮定する。

すると、

工業社会における「仕事」には、「予測不可能性」はほとんどない。

それが、「疎外」のひとつの要因だったのではないか。

人は、やっていることを楽しむために、

「予測不可能性」を必要としている。

クラフト(手作り)の楽しさは、

ていねいさ、クオリティの高さだけではなく、

「何ができるか分からない」という予測不可能性にもあるのではないか。

大量生産の工業製品(100円ショップに並んでいるようなもの)や

チェーン店の均質化された料理にワクワクしないのは、

(別にワクワクを求めているわけじゃないのかもしれないけど)

そこに予測不可能性が存在しないからではないのか。

「注文をまちがえる料理店」や

何が出てくるか分からないサービスエリアの定食は、

それを見事にエンターテイメントビジネスへと変更したのではないか。

工業社会にとって、

「予測可能」であることは絶対の価値があった。

そしてそれを可能にしたのは、「増え続ける人口」だった。

多くの人々は、

「生き延びる」という価値のために、

「予測可能」な生き方を選択した。

会社員となり、厚生年金に入り、

30年以上のローンを組み、マイホームを建て、

老後は悠々自適に過ごす。

そんなストーリーを「生き延びる」ために選択した。

(させられた、のかもしれない)

「目標を達成する。」こと。

それは予測の実現と同義である。

学校はそこにこそ「価値」があるんだと教え続けた。

その仮説は、おそらく正しかった。

そうやって我が国は世界に類を見ない

経済成長を遂げることができた。

ところが。

もう、その前提が変わってしまった。

人口は減り続け、

工業社会から作り出されるモノを

それ相応の対価を払って手に入れようと思う人は、

世界中にほとんど残っていない。

そもそも。

「予測可能」というもの自体が、

エンターテイメントと逆の感情、つまり、つまらないという感情を生むのだ。

もちろんこれは、僕の場合、なのかもしれない。

「達成動機」という話を聞いたことがある。

世の中には「達成動機」が強い、

つまり目標を達成することに対して、

特に喜びを感じる種類の人たちがいるのだという。

その人は、ビジネスで成功する確率が非常に高いのだと。

「夢に日付を」と言って、達成できる人のことだ。

しかし、自己啓発書を読む多くの人は

「自分に甘いから目標を達成できない」

と思っている。

しかし、本当はそうじゃなくて、

「達成動機が強いから達成できる」、そういう人がいるのだ。

ということなのかもしれない。

(僕が自分に甘いからこういうことを言っているのかもしれない。)

僕がツルハシブックスをやっているとき。

特に地下古本コーナーHAKKUTSUの取材を受けて、

もっとも困った質問が、

「本を発掘した若者に、どうなってほしいですか?」

だった。

つまり、このプロジェクトの目的・目標は何か?

と聞かれたのだ。

その時の僕の気持ちは、

エリカ様バリの「べつに・・・」だった。

別にどうもなってほしくない。

僕はただ、本を届けたかった。それだけだ。

僕にとってその「機会提供」が価値だ。

今なら、その先を説明できる。

僕がなぜ、それをやっていたのか?

暗闇で懐中電灯を片手に、

本の表紙に貼ってあるメッセージを頼りに、

直感を働かせて本を手に取る。

それを買う。

それの行為は、発掘した本人だけではなく、

特に「僕にとって」予測不可能性の高い行為だ。

だから僕はそれをエンターテイメントだと思ったのだ。

だからこそ、そんな活動をやっているのだ。

そして、大学の中に身を置いてみて、

その他でもいろいろ非営利活動に取り組んでみて、

僕が分かったこと。

ミーティングと振り返りを楽しむこと。

場のチカラで何かを創造すること。

そのために個人として、

「評価」ではなく「承認」が重要なのだ知ること。

「承認」が得られる「場」「チーム」を手に入れること。

たぶんそれ。

そこにも、「予測不可能性」というキーワードが入ってくる。

「最近会ったよかったこと」という「チューニング」から始まるミーティング。

「今日のミーティングの感想は」という「チューニング」で終わるミーティング。

「予測できなかった悪かったこと」(反省点)だけでなく「予測できなかったよかったこと」

という予測不可能性を楽しむための振り返りの手法。

メンバーそれぞれの過去を掘り下げるという、

「顧客」を探すビジョンセッション的ワークショップ。

そんなのを積み重ねて、

「承認」が得られる場をつくる。

そして、「学び」のある場をつくる。

「学び」という予測不可能性を感じられる場をつくる。

それが活動のモチベーションのドライブにとって、最も大切なことだと思う。

たぶんこれが、これから僕がやっていくこと。

ともに学ぼう。

その先にある、予測不可能な何かを見てみたいから。

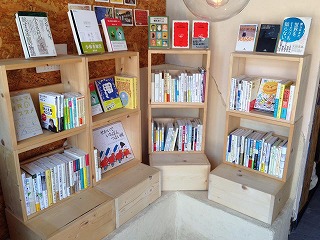

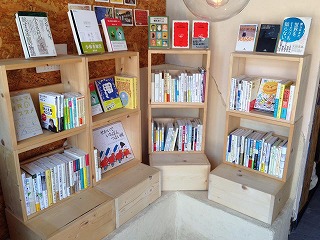

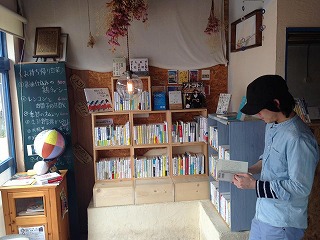

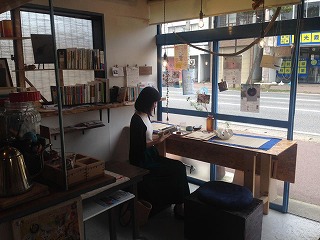

2018年05月21日

場の魅力と目的多様性

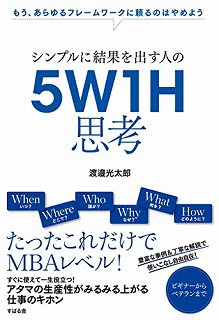

昨日は「帰ってきたツルハシブックス@ウチノ食堂藤蔵」でした。

ブックカフェ企画。

「本」看板を設置

本棚を設置

こっそりーも置いた

人けっこう来てくれた。

http://hero.niiblo.jp/e477508.html

「偶然性」を軸にプラットフォームを構築する(16.3.5)

なんか、昨日のブックカフェは

ツルハシブックスみたいだったなあと。

たまたまそこに居合わせた人が、

話をして、何かが生まれていく。

そんな空間だった。

そして、本は売れなかった。(笑)

3分の2くらいの人は、本を買いに来ていなかったから。

でも、それが場の魅力を高めていたのかもしれないなと。

「場の魅力」とは、

「偶然性」が高いということ。

「偶然性」とは、言い方を変えると、

「予測不可能性」が高い場所であるということ。

予測できないことが起こる。

たまたま、居合わせた人と、何か新しい企画が生まれる。

(昨日は新企画@藤蔵が生まれてました。)

知り合いが知り合いを紹介してくれる。

(僕もお友達が増えました。)

本のテーマで意気投合する。

(昨日、新大の千葉くんと「暇と退屈の倫理学」の話で

めちゃ盛り上がりました。)

そんなことが起こる場だったブックカフェ@藤蔵。

6次元のナカムラクニオさんが言っていた

「場づくりにおいて大切なことは

『もしかして次に来た時には、もうここはないんじゃないか』

と感じさせるような『一期一会の空間』をつくることだと思っています。

それこそが、どこでも買えない価値のあることなんだと、

みんなすでに気が付いているのではないでしょうか?」

そのベースになっているのが

「目的多様性」なのかもしれないなと思った。

本を買いたいという人もいて、

店主の野呂くんに会いたいという人もいて、

誰かと話したいなあと思う人もいて、

何かの用事のついでに立ち寄る人もいて、

電車までに空き時間を過ごしたくて来る人もいて

そんな人たちがその場に居合わせること。

それが場の魅力だし、

ツルハシブックスが目指したものだったように思い出した。

ところが。

その問題点がひとつある。

本が売れない。(笑)

しかしながら、「本を買いたい」と思う「人」の空気感や

本屋さんとお客さんとのやりとりが発生する「場」は、

その空間に「目的多様性」を付加し、

さらにその場の魅力を高めていく。

あるいは、本そのもの、本棚そのものが、

その場を演出するひとつの小道具であるとも言えるだろう。

さて、

そんなふうにして、

人は「価値」について問い、

その「価値」をどうにかして

経済社会と折り合わせていく、

つまり「経済的価値」へと変換していくこと。

そんな、あいまいな時代を

なんとか生きていくのかもしれないなあ。

素敵な空間を提供してくれた

「ウチノ食堂藤蔵」の野呂さん、

一緒にお店をやってくれた

「ツルハシブックス」の風間さん、

多彩なお客さんのみなさん。

素敵な「本屋のような劇場」をありがとうございました。

ブックカフェ企画。

「本」看板を設置

本棚を設置

こっそりーも置いた

人けっこう来てくれた。

http://hero.niiblo.jp/e477508.html

「偶然性」を軸にプラットフォームを構築する(16.3.5)

なんか、昨日のブックカフェは

ツルハシブックスみたいだったなあと。

たまたまそこに居合わせた人が、

話をして、何かが生まれていく。

そんな空間だった。

そして、本は売れなかった。(笑)

3分の2くらいの人は、本を買いに来ていなかったから。

でも、それが場の魅力を高めていたのかもしれないなと。

「場の魅力」とは、

「偶然性」が高いということ。

「偶然性」とは、言い方を変えると、

「予測不可能性」が高い場所であるということ。

予測できないことが起こる。

たまたま、居合わせた人と、何か新しい企画が生まれる。

(昨日は新企画@藤蔵が生まれてました。)

知り合いが知り合いを紹介してくれる。

(僕もお友達が増えました。)

本のテーマで意気投合する。

(昨日、新大の千葉くんと「暇と退屈の倫理学」の話で

めちゃ盛り上がりました。)

そんなことが起こる場だったブックカフェ@藤蔵。

6次元のナカムラクニオさんが言っていた

「場づくりにおいて大切なことは

『もしかして次に来た時には、もうここはないんじゃないか』

と感じさせるような『一期一会の空間』をつくることだと思っています。

それこそが、どこでも買えない価値のあることなんだと、

みんなすでに気が付いているのではないでしょうか?」

そのベースになっているのが

「目的多様性」なのかもしれないなと思った。

本を買いたいという人もいて、

店主の野呂くんに会いたいという人もいて、

誰かと話したいなあと思う人もいて、

何かの用事のついでに立ち寄る人もいて、

電車までに空き時間を過ごしたくて来る人もいて

そんな人たちがその場に居合わせること。

それが場の魅力だし、

ツルハシブックスが目指したものだったように思い出した。

ところが。

その問題点がひとつある。

本が売れない。(笑)

しかしながら、「本を買いたい」と思う「人」の空気感や

本屋さんとお客さんとのやりとりが発生する「場」は、

その空間に「目的多様性」を付加し、

さらにその場の魅力を高めていく。

あるいは、本そのもの、本棚そのものが、

その場を演出するひとつの小道具であるとも言えるだろう。

さて、

そんなふうにして、

人は「価値」について問い、

その「価値」をどうにかして

経済社会と折り合わせていく、

つまり「経済的価値」へと変換していくこと。

そんな、あいまいな時代を

なんとか生きていくのかもしれないなあ。

素敵な空間を提供してくれた

「ウチノ食堂藤蔵」の野呂さん、

一緒にお店をやってくれた

「ツルハシブックス」の風間さん、

多彩なお客さんのみなさん。

素敵な「本屋のような劇場」をありがとうございました。

2018年05月19日

「かえるライブラリー」はじめます

就活生のように自己分析してみる。

現代美術家。

問いを投げかける人。

余白デザイナー。

場と心に余白をデザインする人。

ツルハシブックス劇団員。

「本屋のような劇場」で演じる人。

そんな感じ。

1999年に始まったまきどき村は

「豊かさとは?」っていう表現活動だったし、

「人生最高の朝ごはん」っていうネーミングにも

問いが詰まっている。

2002年1月に15歳のシンタロウに出会ってからは、

中学生高校生が心を開く場、地域参画するデザインを

探ってきた。

2004年10月の中越地震をきっかけに始まったのが

「遊びとまなびの寺子屋 虹のひろば」

近所の小学生が近所のじいちゃんばあちゃんに

昔の遊びを教えてもらうというコンセプト

2007年10月に大阪から中村憲和(現:わくわくスイッチ)さん

を呼び寄せてスタートしたのが「起業家留学」

大学生が地域のキラリと光る中小企業で

長期実践型インターンシップに取り組む事業だ。

キーワードは「挑戦」かな。

2011年3月に「ジブン発掘本屋 ツルハシブックス」を開店。

ここで初めて「場」という考え方を知ったかもしれない。

地下古本コーナー「HAKKUTSU」で

地域の大人や本と中高生の偶然の出会いを演出した。

ツルハシブックスのキーワードは「偶然」だ。

2015年1月に茨城へ移住し、大学の職員を経験。

その時に、ツルハシブックスの「店員サムライ」制度が

劇場として機能し、さらなる「偶然」を生み出した。

「偶然を生み続ける劇場」としての本屋を見た。

2015年12月放送「のぞき見」

https://www.youtube.com/watch?v=bYq8iDb_ei4

2015年9月の「暗やみ本屋ハックツ」を東京でスタート。

「10代」というキーワードにチャレンジしたおかげで、

寄贈本のクオリティが劇的に上がった。

2016年4月には茅ヶ崎市美術館で「ハックツ展」として

(=正式名称「あなたが未来に託す想い展」)

地域で働く大人たちが選んだ本が

美術館のエントランスに並んだ。

そして今は、「本の処方箋」ということで、

あなたの悩みに本を処方するっていうのをやっている。

「本屋」というよりは、

「本を介したコミュニケーションデザイン屋さん」

をやっているのだなあと思う。

その先にあるものは、

吉田松陰先生が野山獄と松下村塾でやった

「学びあいで希望の灯を灯す。」

ということかなあと思う。

この前のチャレコミの研修で

副業・兼業の分科会でも思ったけど、

キーワードは「ともに学ぶ場づくり」なんだろうと思う。

そしてそれこそがエンターテイメントの本質である、

「予測不可能性」を体感する場なのではないか。

あとは、「パートナーシップ」という思想。

「ともに学ぶ場づくり」によって生み出された関係性は

「パートナーシップ」である。

つまり、ともに学ぶ同志になる。

組織が組織である意味は、分業や効率化ではなく、

「パートナーシップ」で新たな価値を生み出す

からであるだろうと思う。

「パートナーシップ」というスタンスを持ちながら、

チームで新たな価値を生み出していく。

そんな組織づくり会社づくり地域づくりができたらなあと思う。

そこに向かう方法論として、

2018年6月にリリースするのが

「かえるライブラリー」だ。

https://twitter.com/kaeru_library

地域の人たちのチームが

古本屋的なライブラリーを運営しながら、

若者にどんどん本と思いをパスしていく。

そこから生まれるフラットな関係性、

つまり「パートナーシップ」や

贈与のお返しの連鎖がきっかけとなって、

地域参画する若者が増えていく。

そんなプロジェクトをつくっていくこと。

ひとまずはここから、かな。

現代美術家。

問いを投げかける人。

余白デザイナー。

場と心に余白をデザインする人。

ツルハシブックス劇団員。

「本屋のような劇場」で演じる人。

そんな感じ。

1999年に始まったまきどき村は

「豊かさとは?」っていう表現活動だったし、

「人生最高の朝ごはん」っていうネーミングにも

問いが詰まっている。

2002年1月に15歳のシンタロウに出会ってからは、

中学生高校生が心を開く場、地域参画するデザインを

探ってきた。

2004年10月の中越地震をきっかけに始まったのが

「遊びとまなびの寺子屋 虹のひろば」

近所の小学生が近所のじいちゃんばあちゃんに

昔の遊びを教えてもらうというコンセプト

2007年10月に大阪から中村憲和(現:わくわくスイッチ)さん

を呼び寄せてスタートしたのが「起業家留学」

大学生が地域のキラリと光る中小企業で

長期実践型インターンシップに取り組む事業だ。

キーワードは「挑戦」かな。

2011年3月に「ジブン発掘本屋 ツルハシブックス」を開店。

ここで初めて「場」という考え方を知ったかもしれない。

地下古本コーナー「HAKKUTSU」で

地域の大人や本と中高生の偶然の出会いを演出した。

ツルハシブックスのキーワードは「偶然」だ。

2015年1月に茨城へ移住し、大学の職員を経験。

その時に、ツルハシブックスの「店員サムライ」制度が

劇場として機能し、さらなる「偶然」を生み出した。

「偶然を生み続ける劇場」としての本屋を見た。

2015年12月放送「のぞき見」

https://www.youtube.com/watch?v=bYq8iDb_ei4

2015年9月の「暗やみ本屋ハックツ」を東京でスタート。

「10代」というキーワードにチャレンジしたおかげで、

寄贈本のクオリティが劇的に上がった。

2016年4月には茅ヶ崎市美術館で「ハックツ展」として

(=正式名称「あなたが未来に託す想い展」)

地域で働く大人たちが選んだ本が

美術館のエントランスに並んだ。

そして今は、「本の処方箋」ということで、

あなたの悩みに本を処方するっていうのをやっている。

「本屋」というよりは、

「本を介したコミュニケーションデザイン屋さん」

をやっているのだなあと思う。

その先にあるものは、

吉田松陰先生が野山獄と松下村塾でやった

「学びあいで希望の灯を灯す。」

ということかなあと思う。

この前のチャレコミの研修で

副業・兼業の分科会でも思ったけど、

キーワードは「ともに学ぶ場づくり」なんだろうと思う。

そしてそれこそがエンターテイメントの本質である、

「予測不可能性」を体感する場なのではないか。

あとは、「パートナーシップ」という思想。

「ともに学ぶ場づくり」によって生み出された関係性は

「パートナーシップ」である。

つまり、ともに学ぶ同志になる。

組織が組織である意味は、分業や効率化ではなく、

「パートナーシップ」で新たな価値を生み出す

からであるだろうと思う。

「パートナーシップ」というスタンスを持ちながら、

チームで新たな価値を生み出していく。

そんな組織づくり会社づくり地域づくりができたらなあと思う。

そこに向かう方法論として、

2018年6月にリリースするのが

「かえるライブラリー」だ。

https://twitter.com/kaeru_library

地域の人たちのチームが

古本屋的なライブラリーを運営しながら、

若者にどんどん本と思いをパスしていく。

そこから生まれるフラットな関係性、

つまり「パートナーシップ」や

贈与のお返しの連鎖がきっかけとなって、

地域参画する若者が増えていく。

そんなプロジェクトをつくっていくこと。

ひとまずはここから、かな。

2018年05月18日

「ふるさと」を創出する方法

大学1年生の時、山形県出身の友人のところに、

どっさりとさくらんぼが送られてきた。

とても1人で食べきれる量じゃないから、

「みんなに配りなさい」というメッセージなのだろう。

ああ、ふるさとがあるっていいな、と思った。

相撲の期間になれば毎朝、

「昨日、琴ノ若見た?」で盛り上がっている山形県民なみんな。

郷土愛って素晴らしいなあって思った。

千葉県の新興住宅街で育った僕は、

別にロッテやジェフが好きなわけでもなく、

「祭り」は見るものだと思っていたし、

実家は「帰る」ものではなくて、「泊まりに行く」

ものだと思っていた。

人は、「ふるさと」を必要としていると思う。

帰っていける場所を必要としていると思う。

僕にとっての「ふるさと」は、

まきどき村である。

現在でも毎週日曜日に、人生最高の朝ごはん

を開催している。

発足当初の僕のテーマは、「ふるさとを創る」だった。

それは、僕自身の切実な

「ふるさと」に対するあこがれがあったのだろうと思うし、

大学時代のテーマだった「豊かさとは何か?」

に対する、ひとつの仮説を表現したかったからだと思う。

実際、まきどき村は(今でも)僕にとっての

「ふるさと」そのものだし、

日曜日にやっている「人生最高の朝ごはん」は

いつ参加しても、毎回が「人生最高」の朝ごはんだ。

「まきどき村」がふるさとである理由。

それは自然が豊かで、

農作業をする畑があって、

地域を愛する人たちがいて、

囲炉裏を囲んで朝食を食べられる。

からではないと知ったのは、

2010年のことだった。

川喜田二郎氏の「創造性とは何か?」(洋伝社新書)

を読み、衝撃だった。

ふるさとは、子どもながらに全力傾注して

創造的行為を行った結果、ふるさとになるのだという。

「全力傾注して創造的行為を行った場」

それがふるさとになるのだという。

そうか。

かつて「ふるさと」は、歌にあるように、

ウサギを追いかけた山であり、小鮒を釣った川だった。

それは、どうやったらウサギや小鮒が取れるか?

という創造的行為を繰り返したからである。

そういう意味では、

「ツルハシブックス」の「店員侍」はまた、

ふるさとを創造する行為だったと言えるだろう。

お店の運営という、

クリエイティブな行為を全力で行ったからだ。

人は「ふるさと」を必要としている。

そして、それは、

「創造的行為」を「全力傾注」して行うことによって創出することができる。

この夏、インターン先に迷っている大学生に、

僕がおすすめするのは、田舎インターン。

企業でのインターンは、

目標が決まっていて(そうじゃない体験型インターンもありますが)

目標達成に向けて行動目標を決め、それをやっていくことである。

そこではすでに「価値」が決まっている。

(売上げとか広報によるリーチ数とか顧客コミュニティづくりとか)

しかし、田舎インターンは、「価値」が明確ではない。

もちろん、地域における仕事づくりはひとつに価値ではあるのだけど、

地域の人たちと一緒に、「価値」について考え、

その「価値」を創出するため、やってみる。

その繰り返しを体感することができる。

大学時代に、やらなければいけないこと。

それは「価値」について考え、「価値」を表現すること。

それが創造的行為であれば、

結果としてその場所はふるさとになる。

だからもちろん、田舎じゃなくても、

東京のIT会社でもふるさとは創出することはできるのだけど、

そんな問いがたくさんあるし、

なにより、「自分はここにいていいんだ」っていう存在承認が

得られるから、田舎インターンはいいなあと思う。

さて、

寝苦しくない夏を知らないあなたへおくる(笑)

↑宮崎県出身のさくらさん談

「にいがたイナカレッジ」プロジェクト

夏の募集、説明会始まります。

東京は6月8日(金)夜@浅草と10日(日)午後@高田馬場

で説明会やっています。

現地ツアーもやっていますので、お問い合わせください。

どっさりとさくらんぼが送られてきた。

とても1人で食べきれる量じゃないから、

「みんなに配りなさい」というメッセージなのだろう。

ああ、ふるさとがあるっていいな、と思った。

相撲の期間になれば毎朝、

「昨日、琴ノ若見た?」で盛り上がっている山形県民なみんな。

郷土愛って素晴らしいなあって思った。

千葉県の新興住宅街で育った僕は、

別にロッテやジェフが好きなわけでもなく、

「祭り」は見るものだと思っていたし、

実家は「帰る」ものではなくて、「泊まりに行く」

ものだと思っていた。

人は、「ふるさと」を必要としていると思う。

帰っていける場所を必要としていると思う。

僕にとっての「ふるさと」は、

まきどき村である。

現在でも毎週日曜日に、人生最高の朝ごはん

を開催している。

発足当初の僕のテーマは、「ふるさとを創る」だった。

それは、僕自身の切実な

「ふるさと」に対するあこがれがあったのだろうと思うし、

大学時代のテーマだった「豊かさとは何か?」

に対する、ひとつの仮説を表現したかったからだと思う。

実際、まきどき村は(今でも)僕にとっての

「ふるさと」そのものだし、

日曜日にやっている「人生最高の朝ごはん」は

いつ参加しても、毎回が「人生最高」の朝ごはんだ。

「まきどき村」がふるさとである理由。

それは自然が豊かで、

農作業をする畑があって、

地域を愛する人たちがいて、

囲炉裏を囲んで朝食を食べられる。

からではないと知ったのは、

2010年のことだった。

川喜田二郎氏の「創造性とは何か?」(洋伝社新書)

を読み、衝撃だった。

ふるさとは、子どもながらに全力傾注して

創造的行為を行った結果、ふるさとになるのだという。

「全力傾注して創造的行為を行った場」

それがふるさとになるのだという。

そうか。

かつて「ふるさと」は、歌にあるように、

ウサギを追いかけた山であり、小鮒を釣った川だった。

それは、どうやったらウサギや小鮒が取れるか?

という創造的行為を繰り返したからである。

そういう意味では、

「ツルハシブックス」の「店員侍」はまた、

ふるさとを創造する行為だったと言えるだろう。

お店の運営という、

クリエイティブな行為を全力で行ったからだ。

人は「ふるさと」を必要としている。

そして、それは、

「創造的行為」を「全力傾注」して行うことによって創出することができる。

この夏、インターン先に迷っている大学生に、

僕がおすすめするのは、田舎インターン。

企業でのインターンは、

目標が決まっていて(そうじゃない体験型インターンもありますが)

目標達成に向けて行動目標を決め、それをやっていくことである。

そこではすでに「価値」が決まっている。

(売上げとか広報によるリーチ数とか顧客コミュニティづくりとか)

しかし、田舎インターンは、「価値」が明確ではない。

もちろん、地域における仕事づくりはひとつに価値ではあるのだけど、

地域の人たちと一緒に、「価値」について考え、

その「価値」を創出するため、やってみる。

その繰り返しを体感することができる。

大学時代に、やらなければいけないこと。

それは「価値」について考え、「価値」を表現すること。

それが創造的行為であれば、

結果としてその場所はふるさとになる。

だからもちろん、田舎じゃなくても、

東京のIT会社でもふるさとは創出することはできるのだけど、

そんな問いがたくさんあるし、

なにより、「自分はここにいていいんだ」っていう存在承認が

得られるから、田舎インターンはいいなあと思う。

さて、

寝苦しくない夏を知らないあなたへおくる(笑)

↑宮崎県出身のさくらさん談

「にいがたイナカレッジ」プロジェクト

夏の募集、説明会始まります。

東京は6月8日(金)夜@浅草と10日(日)午後@高田馬場

で説明会やっています。

現地ツアーもやっていますので、お問い合わせください。

2018年05月14日

主客一致と学びあいのデザイン

チャレンジコミュニティプロジェクトの

集合研修(ギャザリング)。

今回は株式会社えぽっくの

副業・兼業の事業構築のため、

そちらの分科会へ。

1日目の全体会と合わせてまとめます。

☆1日目全体会メモ

コーディネーター自らが

チャレンジすることなしに、

「お前、チャレンジしろよ」と

いうことはできない。

ひとりの成功事例ではなく、

「土壌がつくられていくこと」が大切。

「土を耕す」ことは見えにくい。

チャレコミを通じて、ETIC.は、地域から

「地域愛」と、「地域愛を持つ大人のカッコよさ」を学んできた

地域のほうが人が育つ。

それは地域だと学生は「ひとり」として見られるから。

東京だと人は「数字」でしかない。

それは売上という「評価」でしか測られないという意味に直結しているのかも。

「承認」されないのだよ、それでは。

違和感の正体を知ること。

言語化できること。感覚としてわかること。

そのためには、感性を磨くこと。

「違和感」を「ワクワク感」感じられること。

「チャレンジ」「挑戦」という言葉への違和感。

「みんながチャレンジしなくちゃいけない」という中での

チャレンジは、そもそもチャレンジなのか?

「チャレンジの連鎖」ではなくて、「学びの連鎖」

チャレンジに失敗はあるけど、

学びには失敗がない。

そもそも失敗こそが学びの種だ。

コーディネートスキルは属人的であるからこそ、

学びのコミュニティをつくっていくことが必要で、

そこでは、教える側と学ぶ側の区別はなく、

「主客一致」が起こっている。

★2日目分科会「兼業・副業」メモ

事例紹介

・スキルシフト

https://www.skill-shift.com/

・サンカク

https://sankak.jp/

共感によってマッチングする。

岐阜G-net「シェアプロ」の事例紹介

共感と熱意でマッチングする。

パラレルキャリアの一歩目。

期間:3か月

プロボノ(個人的なスキルを生かして参画)

⇔シェアプロ(個人的な熱意と共感で参画)

「学びたい」というモチベーションドライブさせていく。

経営革新/人材育成

というテーマでプロジェクトを組む

受け入れ企業は、ミーティングの効率化や

数字を追いかけていく姿勢を実感し、学ぶ

社員は、経営課題に対して、自分が意見してもいいのだと学ぶ

大手企業側は、地方中小企業へのリスペクトが生まれる。

社員がそれだけ経営に対する情報を知っていることに驚く。

ポイント

1 事業開発の実践

2 他流試合の現場

3 3か月の期間限定

中小企業の経営と大企業社員のモチベーションの親和性が高い。

地方企業のV字経営を大企業のリソースを通してやる。

大企業社員の感想

「中小企業こそ社会価値を意識し、体現している」

「事業に社会性があり、共感が得られる」

「企業研修型」と「一般公募型」の設計の差。

受け入れ企業のポイント

・仮説、共感ポイントがあること

・参画人材にやる気と経験がある分、導入企業の「本気度」が

敏感にモチベーションに反映されやすい

学生 経験はないが時間はある

社会人 時間はないが経験はある

・コーディネートは学生インターンより手間がかかる

ベストサポート(フォローアップ)

⇒ココの途中をどう設計するか。

ベストシナリオ(起こしたい変化)

シェアプロ:専門性を担保しているわけではない。

プロボノとの違い

対等な事業パートナーとして人材を入れる。

意欲と経験値で勝負。

スキルではなくスタンスで勝負。

20代後半~30代後半

3か月のうちに集まるのは5日

初回は合宿

毎週60分~90分のウェブミーティング

大ナゴヤ大学のような

若手「学びたい」人材のストック

学生インターンシップとの相性はプロジェクトによる

インターンに適したプロジェクトと

シェアプロに適したプロジェクトがある。

★午後 兼業副業のプロジェクトをつくってみよう

事例紹介

株式会社ナオライ

http://naorai.co/

CEOの三宅さんの親族は酒蔵を経営している。

そんな中、日本酒の蔵元は、ビジネス継続が厳しい状況下にあり、

それをなんとかしたいと起業。

現在は第1号案件として、

広島の三角島で無農薬栽培したレモンを使用し、

広島の酒造「三宅本店」で醸した

スパークリングレモン酒、「MIKADO LEMON」

を展開している。

三宅さん自らミカン栽培も、

ホテルなどへの販路開拓などを行う。

以下メモ

「時をためて人と社会を醸す」

その地にしかないDNAをくりぬき

唯一無二のものをつくる

「MIKADO LEMON」は

「シャンパン市場に売れる日本酒」を目指す。

酒蔵×離島

1906年の日本醸造協会の発足と

「きょうかい酵母」の頒布開始。

各蔵にあった酵母を使用しないようになる。

大企業×地域プロジェクトでアイデンティティ

を生み出す。

「どこがお金になるのか?」

=(ニーズはどこにあるのか?)

⇒

「価値を生み出すのはどこか?」

=(世の中インパクトはどこにあるのか?)

「パラレルキャリア」(副業・複業)という文脈と

「デュアルライフ」(ライフスタイル)という文脈。

「デュアルライフ」型はミッション共感が重要。

日本酒を売るという

「ゲームを変えないといけない」

ビジネスの流れ

経営相談⇒戦略立案⇒戦術検討⇒実行

学生インターンはどちらかというと

右(下流)のほうを担当してもらったが、

副業案件は左側もいけるのではないか。

~~~ここまでメモ

学びの多い2日間となりました。

1日目の全体会で感じた

「挑戦」っていう言葉への違和感も、

その後のワールドカフェで能登の奈美さんと話したことで

解消された。

「挑戦」という言葉が学生に響かないのは、

「挑戦」が唯一解ではなくなり、

学生が納得解を探すため、個に向かっているから。

もはや「自分経営」の視点がないと、生き延びることができない。

「自分経営」の視点を得るために有効な方法の一つが

「実践型インターン」である。そこには地域の社長がいる。

地域の社長は自らの会社を経営しているだけじゃなく、

地域を経営し、当然自分自身も経営しているのだ。

うんうん。納得。

「実践型インターンは挑戦じゃなくて、自分を知るプロセスなんだ」

2日目がめちゃめちゃよかった。

「シェアプロ」やってるG-netも、

「ナオライ」の三宅さんの話も、

心を打ち抜かれるような衝撃があった。

田坂広志さんが問う

「いかに生きるか」っていうのに対して、

事業を通じて、

世の中に表現しているのが素敵だなあと思った。

また、本業じゃなかったとしてもそこに参画したいと思う

20代・30代に向けて、そのような機会をつくるのは

価値があるなあと感じた。

G-net「シェアプロ」のキーワードである

「共感と熱意」っていう言葉に表されているように、

地域企業の経営陣と大企業の若手社員が

ひとつのプロジェクトを通じて、「共に学ぶ」関係性となる。

その相互作用が企業を、そして人材を

成長させていく原動力となる。

株式会社ナオライの

日本酒の酒蔵×地域っていう切り口も、

学びの場づくりとしても、非常に魅力的だなあと思った。

副業プロジェクトづくりグループワークで熊本・フミダスの濱本さんが言っていた

「酒づくりじゃなくて、地域文化づくりプロジェクトだ」

っていう一言にもシビれた。

日本酒の蔵元の再興、商品づくりを通して、

地域文化を再考し、魅力を見つめなおし、

商品づくりを通して誇りを持てるようになる。

日本人として、地域人としてのルーツを

探るようなプロジェクトだ。

「いかに生きるか?」という問いから始まる

「自分は何者なのか?」という問い。

それを考えるプロセスにも、

ナオライの地域プロジェクトは魅力的だなあと思った。

僕が感じたのは、大企業の全国転勤族の独身社員が

そのようなプロジェクトに向いているのではないか、ということ。

そういえば、

ツルハシブックスにも、何人か、そんな人がお客さんで来ていたっけ。

あとは朝活コミュニティにも何人かいたなあ。

彼ら、彼女らを見ていると、

「学びたい」というモチベーションが高い。

そして、もう二度と来ないかもしれない

「新潟」という地域に対して知りたいという欲求が強い。

もちろんもうひとつ「仲間がほしい」というニーズ。

「仲間」というのも、

単なる酒飲んで騒ぐ人たちではなくて、

「共に学べる仲間」。

昨日のブログで言えば、

「問いが近い仲間」

http://hero.niiblo.jp/e487412.html

(18.5.13 問い続けている人)

そんな人たちと一緒にやるプロジェクトは、

本業とか副業とかいうカテゴリーを超えて、

「生きる」のに必要なのではないだろうか。

そんな人たちにどうやってリーチするのか?

っていう課題。

「ツルハシブックス」は、

そんなプラットフォームになり得たと思う。

いや、おそらく「店員サムライ」たちにとっては、

そういう場だっただろうと思う。

僕のミッションは

「学びあいの仕組みづくりで希望の灯を灯す」なのだけど、

今回の兼業・副業のテーマでプロジェクトを検討する中で

あらためて、学びあいのプラットフォームの重要性を

知ることができたし、そこに対しての本屋という場の持つ可能性を感じた。

だから、全国の

チャレコミ的な場に、本屋プラットフォームを

つくっていくのは、僕のミッションになるかもしれないと思った。

1日目の全体会で一番印象に残ったこと。

コーディネートが属人的スキルだからこそ、

コミュニティをつくるのだ、ということ。

そこには、「教える人」は存在しない。

「ともに学ぶ人」がいるだけだ。

「シェアプロ」は都市の大企業社員と地方中小企業の経営者が

フラットに学びあえる場だし、

「ナオライ」がやろうとしていることも、

その先には、地域の人たちと、共に地域について考え、

地域の未来を創っていく場が見える。

「チャレコミ」っていうのは、そんなふうに、

「主客一致した学びあいのデザイン」

なのだなあと思った。

5年ぶりのチャレコミギャザリングは僕にとって

新たな1歩目となりそうです。

ありがとうございました。

集合研修(ギャザリング)。

今回は株式会社えぽっくの

副業・兼業の事業構築のため、

そちらの分科会へ。

1日目の全体会と合わせてまとめます。

☆1日目全体会メモ

コーディネーター自らが

チャレンジすることなしに、

「お前、チャレンジしろよ」と

いうことはできない。

ひとりの成功事例ではなく、

「土壌がつくられていくこと」が大切。

「土を耕す」ことは見えにくい。

チャレコミを通じて、ETIC.は、地域から

「地域愛」と、「地域愛を持つ大人のカッコよさ」を学んできた

地域のほうが人が育つ。

それは地域だと学生は「ひとり」として見られるから。

東京だと人は「数字」でしかない。

それは売上という「評価」でしか測られないという意味に直結しているのかも。

「承認」されないのだよ、それでは。

違和感の正体を知ること。

言語化できること。感覚としてわかること。

そのためには、感性を磨くこと。

「違和感」を「ワクワク感」感じられること。

「チャレンジ」「挑戦」という言葉への違和感。

「みんながチャレンジしなくちゃいけない」という中での

チャレンジは、そもそもチャレンジなのか?

「チャレンジの連鎖」ではなくて、「学びの連鎖」

チャレンジに失敗はあるけど、

学びには失敗がない。

そもそも失敗こそが学びの種だ。

コーディネートスキルは属人的であるからこそ、

学びのコミュニティをつくっていくことが必要で、

そこでは、教える側と学ぶ側の区別はなく、

「主客一致」が起こっている。

★2日目分科会「兼業・副業」メモ

事例紹介

・スキルシフト

https://www.skill-shift.com/

・サンカク

https://sankak.jp/

共感によってマッチングする。

岐阜G-net「シェアプロ」の事例紹介

共感と熱意でマッチングする。

パラレルキャリアの一歩目。

期間:3か月

プロボノ(個人的なスキルを生かして参画)

⇔シェアプロ(個人的な熱意と共感で参画)

「学びたい」というモチベーションドライブさせていく。

経営革新/人材育成

というテーマでプロジェクトを組む

受け入れ企業は、ミーティングの効率化や

数字を追いかけていく姿勢を実感し、学ぶ

社員は、経営課題に対して、自分が意見してもいいのだと学ぶ

大手企業側は、地方中小企業へのリスペクトが生まれる。

社員がそれだけ経営に対する情報を知っていることに驚く。

ポイント

1 事業開発の実践

2 他流試合の現場

3 3か月の期間限定

中小企業の経営と大企業社員のモチベーションの親和性が高い。

地方企業のV字経営を大企業のリソースを通してやる。

大企業社員の感想

「中小企業こそ社会価値を意識し、体現している」

「事業に社会性があり、共感が得られる」

「企業研修型」と「一般公募型」の設計の差。

受け入れ企業のポイント

・仮説、共感ポイントがあること

・参画人材にやる気と経験がある分、導入企業の「本気度」が

敏感にモチベーションに反映されやすい

学生 経験はないが時間はある

社会人 時間はないが経験はある

・コーディネートは学生インターンより手間がかかる

ベストサポート(フォローアップ)

⇒ココの途中をどう設計するか。

ベストシナリオ(起こしたい変化)

シェアプロ:専門性を担保しているわけではない。

プロボノとの違い

対等な事業パートナーとして人材を入れる。

意欲と経験値で勝負。

スキルではなくスタンスで勝負。

20代後半~30代後半

3か月のうちに集まるのは5日

初回は合宿

毎週60分~90分のウェブミーティング

大ナゴヤ大学のような

若手「学びたい」人材のストック

学生インターンシップとの相性はプロジェクトによる

インターンに適したプロジェクトと

シェアプロに適したプロジェクトがある。

★午後 兼業副業のプロジェクトをつくってみよう

事例紹介

株式会社ナオライ

http://naorai.co/

CEOの三宅さんの親族は酒蔵を経営している。

そんな中、日本酒の蔵元は、ビジネス継続が厳しい状況下にあり、

それをなんとかしたいと起業。

現在は第1号案件として、

広島の三角島で無農薬栽培したレモンを使用し、

広島の酒造「三宅本店」で醸した

スパークリングレモン酒、「MIKADO LEMON」

を展開している。

三宅さん自らミカン栽培も、

ホテルなどへの販路開拓などを行う。

以下メモ

「時をためて人と社会を醸す」

その地にしかないDNAをくりぬき

唯一無二のものをつくる

「MIKADO LEMON」は

「シャンパン市場に売れる日本酒」を目指す。

酒蔵×離島

1906年の日本醸造協会の発足と

「きょうかい酵母」の頒布開始。

各蔵にあった酵母を使用しないようになる。

大企業×地域プロジェクトでアイデンティティ

を生み出す。

「どこがお金になるのか?」

=(ニーズはどこにあるのか?)

⇒

「価値を生み出すのはどこか?」

=(世の中インパクトはどこにあるのか?)

「パラレルキャリア」(副業・複業)という文脈と

「デュアルライフ」(ライフスタイル)という文脈。

「デュアルライフ」型はミッション共感が重要。

日本酒を売るという

「ゲームを変えないといけない」

ビジネスの流れ

経営相談⇒戦略立案⇒戦術検討⇒実行

学生インターンはどちらかというと

右(下流)のほうを担当してもらったが、

副業案件は左側もいけるのではないか。

~~~ここまでメモ

学びの多い2日間となりました。

1日目の全体会で感じた

「挑戦」っていう言葉への違和感も、

その後のワールドカフェで能登の奈美さんと話したことで

解消された。

「挑戦」という言葉が学生に響かないのは、

「挑戦」が唯一解ではなくなり、

学生が納得解を探すため、個に向かっているから。

もはや「自分経営」の視点がないと、生き延びることができない。

「自分経営」の視点を得るために有効な方法の一つが

「実践型インターン」である。そこには地域の社長がいる。

地域の社長は自らの会社を経営しているだけじゃなく、

地域を経営し、当然自分自身も経営しているのだ。

うんうん。納得。

「実践型インターンは挑戦じゃなくて、自分を知るプロセスなんだ」

2日目がめちゃめちゃよかった。

「シェアプロ」やってるG-netも、

「ナオライ」の三宅さんの話も、

心を打ち抜かれるような衝撃があった。

田坂広志さんが問う

「いかに生きるか」っていうのに対して、

事業を通じて、

世の中に表現しているのが素敵だなあと思った。

また、本業じゃなかったとしてもそこに参画したいと思う

20代・30代に向けて、そのような機会をつくるのは

価値があるなあと感じた。

G-net「シェアプロ」のキーワードである

「共感と熱意」っていう言葉に表されているように、

地域企業の経営陣と大企業の若手社員が

ひとつのプロジェクトを通じて、「共に学ぶ」関係性となる。

その相互作用が企業を、そして人材を

成長させていく原動力となる。

株式会社ナオライの

日本酒の酒蔵×地域っていう切り口も、

学びの場づくりとしても、非常に魅力的だなあと思った。

副業プロジェクトづくりグループワークで熊本・フミダスの濱本さんが言っていた

「酒づくりじゃなくて、地域文化づくりプロジェクトだ」

っていう一言にもシビれた。

日本酒の蔵元の再興、商品づくりを通して、

地域文化を再考し、魅力を見つめなおし、

商品づくりを通して誇りを持てるようになる。

日本人として、地域人としてのルーツを

探るようなプロジェクトだ。

「いかに生きるか?」という問いから始まる

「自分は何者なのか?」という問い。

それを考えるプロセスにも、

ナオライの地域プロジェクトは魅力的だなあと思った。

僕が感じたのは、大企業の全国転勤族の独身社員が

そのようなプロジェクトに向いているのではないか、ということ。

そういえば、

ツルハシブックスにも、何人か、そんな人がお客さんで来ていたっけ。

あとは朝活コミュニティにも何人かいたなあ。

彼ら、彼女らを見ていると、

「学びたい」というモチベーションが高い。

そして、もう二度と来ないかもしれない

「新潟」という地域に対して知りたいという欲求が強い。

もちろんもうひとつ「仲間がほしい」というニーズ。

「仲間」というのも、

単なる酒飲んで騒ぐ人たちではなくて、

「共に学べる仲間」。

昨日のブログで言えば、

「問いが近い仲間」

http://hero.niiblo.jp/e487412.html

(18.5.13 問い続けている人)

そんな人たちと一緒にやるプロジェクトは、

本業とか副業とかいうカテゴリーを超えて、

「生きる」のに必要なのではないだろうか。

そんな人たちにどうやってリーチするのか?

っていう課題。

「ツルハシブックス」は、

そんなプラットフォームになり得たと思う。

いや、おそらく「店員サムライ」たちにとっては、

そういう場だっただろうと思う。

僕のミッションは

「学びあいの仕組みづくりで希望の灯を灯す」なのだけど、

今回の兼業・副業のテーマでプロジェクトを検討する中で

あらためて、学びあいのプラットフォームの重要性を

知ることができたし、そこに対しての本屋という場の持つ可能性を感じた。

だから、全国の

チャレコミ的な場に、本屋プラットフォームを

つくっていくのは、僕のミッションになるかもしれないと思った。

1日目の全体会で一番印象に残ったこと。

コーディネートが属人的スキルだからこそ、

コミュニティをつくるのだ、ということ。

そこには、「教える人」は存在しない。

「ともに学ぶ人」がいるだけだ。

「シェアプロ」は都市の大企業社員と地方中小企業の経営者が

フラットに学びあえる場だし、

「ナオライ」がやろうとしていることも、

その先には、地域の人たちと、共に地域について考え、

地域の未来を創っていく場が見える。

「チャレコミ」っていうのは、そんなふうに、

「主客一致した学びあいのデザイン」

なのだなあと思った。

5年ぶりのチャレコミギャザリングは僕にとって

新たな1歩目となりそうです。

ありがとうございました。

2018年05月13日

問い続けている人

5月11日、12日と、NPO法人ETIC.が主催する

「チャレンジコミュニティプロジェクト」の

集合研修「ギャザリング」に5年ぶりに参加してきました。

午後からだったので午前中は、

いろいろ動きまず。

まずは「メトロ都区内1日パス」で自由を獲得。

まずは、いつもの「大和魂」回収へ。

吉田松陰先生終焉の地、小伝馬町十思公園で手を合わせる。

その後、中目黒・蔦屋書店へ。

すごい素敵なカフェでした。

梅田もそうだけど、

僕、蔦屋書店っていうカフェ好きです。

あの空間が302円(ドリップコーヒーショートサイズ)

で買えるのは信じられないなと思います。

朝7時、中目黒は、僕の定番になりそうです。

★元組織コンサルにいたYさんとの朝活メモ

「研修」は利益率がいいけど、

クライアントのモチベーションが高くない。

⇒やりがいがない。

クライアントワークはお客さんをモチベーションの

源泉にするしかないが、それが難しい

このままでは何者にもならないと思い、転職

大学生世代の就活における親とのコンフリクト

「勝ち組」「負け組」思想からくる、

大企業志向(知っている会社志向)

中小企業は、「新聞に載っている会社」っていうので

かなり親としては安心する

⇒うちと一緒にやると新聞に出れます、っていう営業ができる

「挑戦」じゃないんじゃないか。

就活応援カフェって面白いかもなあ、と。

新宿のスタバとかで。地方出身就活女子限定。

1人でいても違和感のない場所をつくる。

⇒話しかけてもいいカフェをつくる

会社名じゃなくて、個人名で就活する

コワーキングスペースが

個人事業主や社長が使う場所だとすると、

その前段階のスキルアップ、副業のタネさがし、

仲間をつくりたいニーズがあるんじゃないか。

★ここまでメモ

なるほど。

たしかに、コワーキングスペースとか

そんなに仕事仕事していない現場もあるといいなあと思う。

そして、中目黒から虎ノ門へ移動して、

「会いにいける玄洋さん」へ。

熱海で本屋をやる村松徳馬くんと参戦。

いやあ、とっくんスゲーわって。

衝撃受けまくりの玄洋さんのヒアリングでした。

なんかもうシビれた。

☆以下とっくんメモ

高校1年生のときに、1年で勉強をやりきって、

本を読みまくった(1年で400冊以上)

結果、2年の春に高校を中退。

(高橋歩さんの本に影響を受ける。

いつ死ぬかわからないなら、高校やめる、みたいな)

その後、札幌からフィリピンへ語学留学。

(海外での飛び級での大学進学をイメージしていた)

フィリピンでの衝撃。

「英語できたって意味なくねーか?」

グローバル人材、つまり、世界の人たちと

何かつくっていける人になるには、

もっと日本を知らないといけない。

海外じゃなくて、日本でやりたい。

好きだった「熱海」でやりたい。

「熱海」の魅力は、

透明感のある雑多なまちであること。

「気」がいい、だから熱海に住みたい。

実店舗を持てば、みんなが来てくれる。

試しにつくってみるか。

今自分が売れるものは本。

だから本屋。

☆ここまでメモ

なんか、かっこいいな、これは。

問い続けてる。

というか、僕の好きな人って

問い続けている人なんだなあって。

大切なのは英語という「スキル」そのものではなくて、

「学び」なんだよな。

これはおれがやらなくてもいいのでは?

っていう問い。

限られた時間を何に投資するのか?

っていう問い。

それは美しいのか?

っていう根源的問い。

そんなのを問い続けている人が

僕は好きなんだなあと思いました。

チャレコミギャザリングの話は次のブログに書くとして、

夜、ハックツの宮本と話していたのが、

評価と承認と表現と共感

っていうところ。

「評価」の呪縛を自覚し、

「承認」へとシフトするとき、

そこには表現の場が必要で、

そこに共感を感じる仲間がいるとき、

小さな承認を感じることができる。

そんなデザインが必要なのではないか。

たしかに、そうだな。

自己肯定を生む表現活動のデザイン。

もしかしたら

東京の「暗やみ本屋ハックツ」っていうのはそういう活動

なのかもしれないなと。

いや、それは、もしかしたら、

「まきどき村」もそうだし、ツルハシブックスのサムライの制度も

そうだし、これからやっていく、兼業・副業のプロジェクトも

そのひとつなのかもしれないなと思います。

大切なのは、問い続けること。

答えのない時代を生きていくために、

問い続けること。

問い続ける仲間に出会うこと。

仲間と問いを共有すること。

そんな「場」を

人は切実に必要としているのではないか。

そんな風に思えた5月11日でした。

「問い」仲間のみなさま、ありがとうございました。

「チャレンジコミュニティプロジェクト」の

集合研修「ギャザリング」に5年ぶりに参加してきました。

午後からだったので午前中は、

いろいろ動きまず。

まずは「メトロ都区内1日パス」で自由を獲得。

まずは、いつもの「大和魂」回収へ。

吉田松陰先生終焉の地、小伝馬町十思公園で手を合わせる。

その後、中目黒・蔦屋書店へ。

すごい素敵なカフェでした。

梅田もそうだけど、

僕、蔦屋書店っていうカフェ好きです。

あの空間が302円(ドリップコーヒーショートサイズ)

で買えるのは信じられないなと思います。

朝7時、中目黒は、僕の定番になりそうです。

★元組織コンサルにいたYさんとの朝活メモ

「研修」は利益率がいいけど、

クライアントのモチベーションが高くない。

⇒やりがいがない。

クライアントワークはお客さんをモチベーションの

源泉にするしかないが、それが難しい

このままでは何者にもならないと思い、転職

大学生世代の就活における親とのコンフリクト

「勝ち組」「負け組」思想からくる、

大企業志向(知っている会社志向)

中小企業は、「新聞に載っている会社」っていうので

かなり親としては安心する

⇒うちと一緒にやると新聞に出れます、っていう営業ができる

「挑戦」じゃないんじゃないか。

就活応援カフェって面白いかもなあ、と。

新宿のスタバとかで。地方出身就活女子限定。

1人でいても違和感のない場所をつくる。

⇒話しかけてもいいカフェをつくる

会社名じゃなくて、個人名で就活する

コワーキングスペースが

個人事業主や社長が使う場所だとすると、

その前段階のスキルアップ、副業のタネさがし、

仲間をつくりたいニーズがあるんじゃないか。

★ここまでメモ

なるほど。

たしかに、コワーキングスペースとか

そんなに仕事仕事していない現場もあるといいなあと思う。

そして、中目黒から虎ノ門へ移動して、

「会いにいける玄洋さん」へ。

熱海で本屋をやる村松徳馬くんと参戦。

いやあ、とっくんスゲーわって。

衝撃受けまくりの玄洋さんのヒアリングでした。

なんかもうシビれた。

☆以下とっくんメモ

高校1年生のときに、1年で勉強をやりきって、

本を読みまくった(1年で400冊以上)

結果、2年の春に高校を中退。

(高橋歩さんの本に影響を受ける。

いつ死ぬかわからないなら、高校やめる、みたいな)

その後、札幌からフィリピンへ語学留学。

(海外での飛び級での大学進学をイメージしていた)

フィリピンでの衝撃。

「英語できたって意味なくねーか?」

グローバル人材、つまり、世界の人たちと

何かつくっていける人になるには、

もっと日本を知らないといけない。

海外じゃなくて、日本でやりたい。

好きだった「熱海」でやりたい。

「熱海」の魅力は、

透明感のある雑多なまちであること。

「気」がいい、だから熱海に住みたい。

実店舗を持てば、みんなが来てくれる。

試しにつくってみるか。

今自分が売れるものは本。

だから本屋。

☆ここまでメモ

なんか、かっこいいな、これは。

問い続けてる。

というか、僕の好きな人って

問い続けている人なんだなあって。

大切なのは英語という「スキル」そのものではなくて、

「学び」なんだよな。

これはおれがやらなくてもいいのでは?

っていう問い。

限られた時間を何に投資するのか?

っていう問い。

それは美しいのか?

っていう根源的問い。

そんなのを問い続けている人が

僕は好きなんだなあと思いました。

チャレコミギャザリングの話は次のブログに書くとして、

夜、ハックツの宮本と話していたのが、

評価と承認と表現と共感

っていうところ。

「評価」の呪縛を自覚し、

「承認」へとシフトするとき、

そこには表現の場が必要で、

そこに共感を感じる仲間がいるとき、

小さな承認を感じることができる。

そんなデザインが必要なのではないか。

たしかに、そうだな。

自己肯定を生む表現活動のデザイン。

もしかしたら

東京の「暗やみ本屋ハックツ」っていうのはそういう活動

なのかもしれないなと。

いや、それは、もしかしたら、

「まきどき村」もそうだし、ツルハシブックスのサムライの制度も

そうだし、これからやっていく、兼業・副業のプロジェクトも

そのひとつなのかもしれないなと思います。

大切なのは、問い続けること。

答えのない時代を生きていくために、

問い続けること。

問い続ける仲間に出会うこと。

仲間と問いを共有すること。

そんな「場」を

人は切実に必要としているのではないか。

そんな風に思えた5月11日でした。

「問い」仲間のみなさま、ありがとうございました。

2018年05月11日

「前提」を疑うこと

「前提」が違っているかもしれない。

そういう「かもしれない」って大事だ。

「農業」を産業として見ると、

一般的には生産性が低く、儲からない、

とされている。

(もちろん高付加価値をつけて儲かる方法もある)

僕は農業ではなく、「畑作業」に魅力を感じ、

コミュニティ、コミュニケーションの拠点としての「まきどき村」を始めた。

人と地域愛と伝統文化に囲まれて畑をするのは

とっても心地の良いことだと思ったし、

それによって集まってくる人々は仲良くなると思ったからだ。

同じように、

「本屋」を「ビジネス」として見ると、どうだろう。

少ない利益率。

のしかかる人件費コスト。

それをどうやって組み合わせで解消するか。

たとえば、利益率の高いカフェなどと複合する。

あるいは、著者などを読んでイベントを開催する。

もしくは、スキルアップのビジネスセミナーを走らせる。

そういうこと。

「本屋」というビジネスを継続していくために、

何をしたらいいのか?

という視点になる。

でも、その「前提」を外してみてもいいのではないか。

僕が「現代美術家」を名乗るようになったのは

現代美術家の北澤潤さんに出会ったからなのだけど。

アートに役割は

「当たり前だと思っていることに問いを投げかけること」

なのだと言っていた。

価値は、

「本屋をビジネスとして成立させること」ではなくて、

そこに「本屋」があること。

本屋が「偶然」を提供してくれること。

本屋を核に、「学びあい」が起こること。

だとしたら。

カフェや、イベントや、セミナーではない、

何かが見えてくるのではないか。

僕がつくりたいのはそういうことかもしれないな、と思いました。

身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置まし 大和魂

まずは吉田松陰先生の残した大和魂を拾ってから1日の始まりです。

そういう「かもしれない」って大事だ。

「農業」を産業として見ると、

一般的には生産性が低く、儲からない、

とされている。

(もちろん高付加価値をつけて儲かる方法もある)

僕は農業ではなく、「畑作業」に魅力を感じ、

コミュニティ、コミュニケーションの拠点としての「まきどき村」を始めた。

人と地域愛と伝統文化に囲まれて畑をするのは

とっても心地の良いことだと思ったし、

それによって集まってくる人々は仲良くなると思ったからだ。

同じように、

「本屋」を「ビジネス」として見ると、どうだろう。

少ない利益率。

のしかかる人件費コスト。

それをどうやって組み合わせで解消するか。

たとえば、利益率の高いカフェなどと複合する。

あるいは、著者などを読んでイベントを開催する。

もしくは、スキルアップのビジネスセミナーを走らせる。

そういうこと。

「本屋」というビジネスを継続していくために、

何をしたらいいのか?

という視点になる。

でも、その「前提」を外してみてもいいのではないか。

僕が「現代美術家」を名乗るようになったのは

現代美術家の北澤潤さんに出会ったからなのだけど。

アートに役割は

「当たり前だと思っていることに問いを投げかけること」

なのだと言っていた。

価値は、

「本屋をビジネスとして成立させること」ではなくて、

そこに「本屋」があること。

本屋が「偶然」を提供してくれること。

本屋を核に、「学びあい」が起こること。

だとしたら。

カフェや、イベントや、セミナーではない、

何かが見えてくるのではないか。

僕がつくりたいのはそういうことかもしれないな、と思いました。

身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置まし 大和魂

まずは吉田松陰先生の残した大和魂を拾ってから1日の始まりです。

2018年05月10日

「勘違いする人」を増やすには?

昨日は日立市大甕・コクリエで

若松ミライ会議でした。

写真撮るの忘れた。

昨日のお題は、

株式会社えぽっくのミッションと方向性を探る、です。

えぽっくweb

https://epochers.com/

まずは

3月の「コクリエドリンクス」でもやってもらった

えぽっくというか若松さんのヒストリーの紹介。

3月のコクリエドリンクスも聞いたのだけど。

http://hero.niiblo.jp/e487189.html

今回はメンバーも入れ替わっているのであらためて。

やってみて思ったこと。

やっぱり、なぜ?

を問うのは大切だなあと。

「シンプルに結果を出す人の 5W1H思考」(渡邉 光太郎 すばる社)

っていう本があるのだけど。

その中に

WHYの上にあるBIG WHYを探れ

という(だったかな)感じのことが書いてあって、

まさに昨日はそんな時間になった。

大学生のインターンシップから

兼業・副業のプロジェクトにシフトしつつあるえぽっくの

ルーツを探る90分となった気がする。

もともとは、

「環境問題」や「持続可能」という大きなテーマ理系の研究者を目指していたが、

膨大な時間がかかることを知り、ビジネスのジャンルで課題解決をはかることを目指し、

就職する。

その中で、経済的価値だけじゃない価値と

経済的価値を両立させる「ソーシャルビジネス」に関心を持つ。

農山村の商品づくりや人材育成の会社に勤めながら、

会社外で地域課題にチャレンジするプロジェクトに参加。

その経験が大きな出来事となり、

地元、茨城県に戻って、

インターン事業の立ち上げの地域おこし協力隊を経て、

現在は株式会社えぽっくを起業している。

そんな若松さんの話のハイライトは、

「勘違いする人を増やす」だった。

若松さんがそうだったように、

地域の現場に行ってみることで、課題を体感し、衝撃を受け、

人は「これは俺がやらないといけないんじゃないか」と勘違いする。

この課題を「体感」するというのが大切なのではないか。

「少子高齢が進み、、、」といくら言葉で聞いても、

それは脳が言葉で聞いているだけで、

(あるいは、教科書に出ているような子どもがお年寄りを支える図みたいな)

リアリティがないというか、体感がない。

でも、現場に行けば、

話を聞けば、そこにちゃんと「人」がいるんだ。

生身の「人」がそこにいて、そこに生きていて、暮らしがあること。

そういうリアル。

それは「知る」というより「感じる」といったほうがよさそうだ。

その「感じる」が起こったとき、

「勘違い」が生まれる。

「これは俺がやらないといけないんじゃないか。」

という使命感だ。

しかし、本当はこれはまったくもって勘違いなのであって、

冷静な人がいたら、

「それはあなたがやらなくてもいいのではないか?」

とか

「それをやって儲かるのか?」

普通に聞いちゃうんだよね。

でも、本人には、聞こえちゃったんだよ、何かが。

(なんか、小阪裕司さんの本っぽいな、表現が)

だから、勘違いしちゃった。

だから、行動せざるを得ない。

だってさ、「これは俺がやらないといけないんじゃないか?」だよ。

これは解決すべき課題だという「思い込み」と

これができるのは自分しかいないという「思い上がり」

がスタートアップには必要だと、大阪ボランティア協会の早瀬さんは言っていたけど。

まさにそれが起こるのが

「地域の現場」なんだなあと思った。

それは、言い方を替えれば、

「当事者意識の醸成」なのかもしれないなあ。

昨日も話をしていたけど、

「人生の経営者になる」っていうのがとても重要で、

それにはまず、

「人生の当事者」にならなきゃいけなくて。

その上で、ドラッカーの言う「5つの質問」に

答えていくプロセスを歩み始めるのかもしれないな、と。

誰に何を提供するのか

その価値はなんなのか

そんな問いを積み重ねて、

若松さんはいま、ここにいるんだなあってことが実感できた。

地域課題を解決したい。

地域の未来をつくりたい。

だから、現場に行く。

「現場」に行ってみることで

「価値」を問うことができる。

そして、「感じる」ことで「勘違いする人」を増やす。

「勘違いした人」が行動を起こす。

その人は、たとえ会社員のままであっても、「人生の経営者となる」

たぶんそういうサイクルを回していくことで、

地域にプレイヤーが増えて、地域の未来が作られていくのだろうと思う。

そんなえぽっくのミッションを実感した機会になりました。

参加していた大学生が

とても熱い感想を言ってくれたけど、

WHYを繰り返す場は

聞いてるほうも面白いなあと僕は思いました。

若松さん、今回もお世話になりました!

若松ミライ会議でした。

写真撮るの忘れた。

昨日のお題は、

株式会社えぽっくのミッションと方向性を探る、です。

えぽっくweb

https://epochers.com/

まずは

3月の「コクリエドリンクス」でもやってもらった

えぽっくというか若松さんのヒストリーの紹介。

3月のコクリエドリンクスも聞いたのだけど。

http://hero.niiblo.jp/e487189.html

今回はメンバーも入れ替わっているのであらためて。

やってみて思ったこと。

やっぱり、なぜ?

を問うのは大切だなあと。

「シンプルに結果を出す人の 5W1H思考」(渡邉 光太郎 すばる社)

っていう本があるのだけど。

その中に

WHYの上にあるBIG WHYを探れ

という(だったかな)感じのことが書いてあって、

まさに昨日はそんな時間になった。

大学生のインターンシップから

兼業・副業のプロジェクトにシフトしつつあるえぽっくの

ルーツを探る90分となった気がする。

もともとは、

「環境問題」や「持続可能」という大きなテーマ理系の研究者を目指していたが、

膨大な時間がかかることを知り、ビジネスのジャンルで課題解決をはかることを目指し、

就職する。

その中で、経済的価値だけじゃない価値と

経済的価値を両立させる「ソーシャルビジネス」に関心を持つ。

農山村の商品づくりや人材育成の会社に勤めながら、

会社外で地域課題にチャレンジするプロジェクトに参加。

その経験が大きな出来事となり、

地元、茨城県に戻って、

インターン事業の立ち上げの地域おこし協力隊を経て、

現在は株式会社えぽっくを起業している。

そんな若松さんの話のハイライトは、

「勘違いする人を増やす」だった。

若松さんがそうだったように、

地域の現場に行ってみることで、課題を体感し、衝撃を受け、

人は「これは俺がやらないといけないんじゃないか」と勘違いする。

この課題を「体感」するというのが大切なのではないか。

「少子高齢が進み、、、」といくら言葉で聞いても、

それは脳が言葉で聞いているだけで、

(あるいは、教科書に出ているような子どもがお年寄りを支える図みたいな)

リアリティがないというか、体感がない。

でも、現場に行けば、

話を聞けば、そこにちゃんと「人」がいるんだ。

生身の「人」がそこにいて、そこに生きていて、暮らしがあること。

そういうリアル。

それは「知る」というより「感じる」といったほうがよさそうだ。

その「感じる」が起こったとき、

「勘違い」が生まれる。

「これは俺がやらないといけないんじゃないか。」

という使命感だ。

しかし、本当はこれはまったくもって勘違いなのであって、

冷静な人がいたら、

「それはあなたがやらなくてもいいのではないか?」

とか

「それをやって儲かるのか?」

普通に聞いちゃうんだよね。

でも、本人には、聞こえちゃったんだよ、何かが。

(なんか、小阪裕司さんの本っぽいな、表現が)

だから、勘違いしちゃった。

だから、行動せざるを得ない。

だってさ、「これは俺がやらないといけないんじゃないか?」だよ。

これは解決すべき課題だという「思い込み」と

これができるのは自分しかいないという「思い上がり」

がスタートアップには必要だと、大阪ボランティア協会の早瀬さんは言っていたけど。

まさにそれが起こるのが

「地域の現場」なんだなあと思った。

それは、言い方を替えれば、

「当事者意識の醸成」なのかもしれないなあ。

昨日も話をしていたけど、

「人生の経営者になる」っていうのがとても重要で、

それにはまず、

「人生の当事者」にならなきゃいけなくて。

その上で、ドラッカーの言う「5つの質問」に

答えていくプロセスを歩み始めるのかもしれないな、と。

誰に何を提供するのか

その価値はなんなのか

そんな問いを積み重ねて、

若松さんはいま、ここにいるんだなあってことが実感できた。

地域課題を解決したい。

地域の未来をつくりたい。

だから、現場に行く。

「現場」に行ってみることで

「価値」を問うことができる。

そして、「感じる」ことで「勘違いする人」を増やす。

「勘違いした人」が行動を起こす。

その人は、たとえ会社員のままであっても、「人生の経営者となる」

たぶんそういうサイクルを回していくことで、

地域にプレイヤーが増えて、地域の未来が作られていくのだろうと思う。

そんなえぽっくのミッションを実感した機会になりました。

参加していた大学生が

とても熱い感想を言ってくれたけど、

WHYを繰り返す場は

聞いてるほうも面白いなあと僕は思いました。

若松さん、今回もお世話になりました!

2018年05月07日

「本屋の青空」のある暮らし

本屋のある暮らしをつくる。

好きな本屋で本を買う。

それが、1年前の「新城劇場」のときのコンセプトだった。

(JR南武線武蔵新城駅前・7月リニューアルOPEN予定)

入ってから、出てくるまでが

楽しくなるような本屋さんに

出会うと幸せになる。

鳥取・定有堂書店の奈良さんは、

買おうと思っていた本をいつの間にか忘れ、

目的外の本をつい、買ってしまうことを、

「本屋の青空」と呼んだ。

(POPEYE「君の街から、本屋が消えたら大変だ!」より)

すてきだな、と。

そんな本屋さんのある暮らしがすてきだなと。

長崎・ひとやすみ書店には、

そんな「青空」があった。

福岡のブックスキューブリックも行くたびに

そんな青空を見せてくれる。

この前の武蔵新城ドライブで立ち寄った

荻窪の・「本屋・Title」にも青空が広がっていた。

入って3分で目に飛び込んでくる本に、

心を奪われた。

モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語(内田洋子 方丈社)

こんな本あったんだ、って。

3回手に取って、迷ったけど、購入した。

そこまで10分。

そんなドラマ。

1944円。

それが本屋で本を買うっていうことなんだろうと思う。

昨日は、

「帰ってきたツルハシブックス@ウチノ食堂藤蔵ブックカフェ」

の初日でした。

「本」の看板を置かせてもらい、

店内の左側のスペースに本を置き、

店主が淹れてくれる珈琲を味わいながら談笑し、

素敵なお客さんが来店してくれました。

閉店間際に、

野呂さんにいい問いをもらった。

「西田さんにとって、本屋をやるって、本を売るってなんですか?」

僕自身は、

本が好きというよりも、本屋が好きだ。

大好きな本屋で本を買う、というのが好きだ。

実は素人でも、本屋はできるのだ。

実は、ツルハシブックスの選書のほとんどは、

大阪の某素敵な書店に並んでいる本だった。

それを仕入れて、

自分なりのコンセプトにしたがって並べること。

それが僕が2011年の開店から3年半やってきたことだった。

僕が、茨城に行った理由の一つは、

ツルハシブックスの「場」としての可能性を見てみたかったからだ。

実際、山田マサシと井上くまもんとサムライのみんなのおかげで

2015年12月にツルハシブックスは「場」としての最高レベルに達したと思う。

つまり、ツルハシブックスは、

本屋という「場」の実験場、

本屋はどこまで「劇場」になれるか?

という可能性をさぐっていたのではないだろうか。

2016年11月の閉店から1年半。

ふたたび、「本屋とは?」という問いを目の前にして、考えてみる。

月に1度の本屋さんがあるとして、

そこで届けたいもの。

本屋の青空。

そして、手紙としての本。

東京で暗やみ本屋ハックツをやって

思ったこと。

それは、「手紙」。

本は手紙なんだな、って。

本屋っていうのは郵便屋さんみたいなもんなんだなって。

誰かから預かった手紙を届ける。

そうなんだよね。

本は売るものじゃなくて、届けるものなんだよね。

僕が本屋として、これからやりたいことは2つだ。

ひとつは、自分自身が「本を届ける人」になり、

「本屋の青空」を見せていくこと。

もうひとつは、何人かの人が「本を届ける人」となることで、

地域に「本屋の青空」が生まれていくこと。

「本屋の青空」のある暮らし。

そんな暮らし、そんなまちをつくっていきたいです。

野呂さん、素敵な問いをありがとう。

好きな本屋で本を買う。

それが、1年前の「新城劇場」のときのコンセプトだった。

(JR南武線武蔵新城駅前・7月リニューアルOPEN予定)

入ってから、出てくるまでが

楽しくなるような本屋さんに

出会うと幸せになる。

鳥取・定有堂書店の奈良さんは、

買おうと思っていた本をいつの間にか忘れ、

目的外の本をつい、買ってしまうことを、

「本屋の青空」と呼んだ。

(POPEYE「君の街から、本屋が消えたら大変だ!」より)

すてきだな、と。

そんな本屋さんのある暮らしがすてきだなと。

長崎・ひとやすみ書店には、

そんな「青空」があった。

福岡のブックスキューブリックも行くたびに

そんな青空を見せてくれる。

この前の武蔵新城ドライブで立ち寄った

荻窪の・「本屋・Title」にも青空が広がっていた。

入って3分で目に飛び込んでくる本に、

心を奪われた。

モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語(内田洋子 方丈社)

こんな本あったんだ、って。

3回手に取って、迷ったけど、購入した。

そこまで10分。

そんなドラマ。

1944円。

それが本屋で本を買うっていうことなんだろうと思う。

昨日は、

「帰ってきたツルハシブックス@ウチノ食堂藤蔵ブックカフェ」

の初日でした。

「本」の看板を置かせてもらい、

店内の左側のスペースに本を置き、

店主が淹れてくれる珈琲を味わいながら談笑し、

素敵なお客さんが来店してくれました。

閉店間際に、

野呂さんにいい問いをもらった。

「西田さんにとって、本屋をやるって、本を売るってなんですか?」

僕自身は、

本が好きというよりも、本屋が好きだ。

大好きな本屋で本を買う、というのが好きだ。

実は素人でも、本屋はできるのだ。

実は、ツルハシブックスの選書のほとんどは、

大阪の某素敵な書店に並んでいる本だった。

それを仕入れて、

自分なりのコンセプトにしたがって並べること。

それが僕が2011年の開店から3年半やってきたことだった。

僕が、茨城に行った理由の一つは、

ツルハシブックスの「場」としての可能性を見てみたかったからだ。

実際、山田マサシと井上くまもんとサムライのみんなのおかげで

2015年12月にツルハシブックスは「場」としての最高レベルに達したと思う。

つまり、ツルハシブックスは、

本屋という「場」の実験場、

本屋はどこまで「劇場」になれるか?

という可能性をさぐっていたのではないだろうか。

2016年11月の閉店から1年半。

ふたたび、「本屋とは?」という問いを目の前にして、考えてみる。

月に1度の本屋さんがあるとして、

そこで届けたいもの。

本屋の青空。

そして、手紙としての本。

東京で暗やみ本屋ハックツをやって

思ったこと。

それは、「手紙」。

本は手紙なんだな、って。

本屋っていうのは郵便屋さんみたいなもんなんだなって。

誰かから預かった手紙を届ける。

そうなんだよね。

本は売るものじゃなくて、届けるものなんだよね。

僕が本屋として、これからやりたいことは2つだ。

ひとつは、自分自身が「本を届ける人」になり、

「本屋の青空」を見せていくこと。

もうひとつは、何人かの人が「本を届ける人」となることで、

地域に「本屋の青空」が生まれていくこと。

「本屋の青空」のある暮らし。

そんな暮らし、そんなまちをつくっていきたいです。

野呂さん、素敵な問いをありがとう。

2018年05月03日

「成長」とか「挑戦」ではなく

「にいがたイナカレッジ」

https://inacollege.jp/

インターンシップのブレストをしてきました。

「田舎インターンシップ」って、

高知市の南の風社さんとか、

海士町の巡りの環さんとか、

一時期そんな話していたなあと。

「インターンシップ」という言葉が一般的になり、

「どこか、インターンシップとか行く?」

と大学生の日常会話に出てくるようになった今こそ。

僕は、「田舎インターンシップ」を推したいなと思う。

それも、1,2年生の段階で。

キーワードはやはり、

「評価」と「承認」になるのかもしれないなと。

他者評価の檻から脱出する、

いや、

他者評価の檻から自分を脱出させる、そんな方法。

それを考えるには、

やはり、なぜ、を考える必要がある。

なぜ、教育は、

「他者評価の檻」へと人を投げ込もうとしてきたのか。

「承認」の欲求を、

「他者からの評価」欲求へとズラしてきたのか。

そして、私たちはなぜ、その戦略に

うっかりとハマってしまっているのか。

そんな問いから始める必要がある。

もし、あなたがそのような問いを持たずに、

大学に現役合格してしまったとしたら、

18歳、19歳の重要な宿題がその問いを考えること

なのかもしれないと思う。

そして、何より、

自分の中にある「承認」欲求に気づくこと。

そして、

「認められたいの正体」(山竹伸二 講談社現代新書)

と

「孤独と不安のレッスン」(鴻上尚史 だいわ文庫)

を読んで、

自分の中にある「承認欲求」と

日本の学校化された社会の「同調圧力」について知ること。

そしてもし、

自分に第1段階の「親和的承認」(存在承認)が足りてないとしたら、

まずはそれを補充することが

とっても大切なのだ。

「自信がない」大学生の根本原因は、

「親和的承認」(存在承認)の機会の少なさにあると僕は思っている。

家庭環境や学校生活、あるいは地域環境によって、

ありのままの自分、その存在そのものを認めてもらう機会が

減っている。

だからこそ。

イナカレッジが提供しているような

「田舎インターン」は効果的だと思う。

若者がほとんどいないような地域に入り込み、

ひたすら話を聞き、「価値は何か?」と自分に問いかける。

そうやって、価値を問い直すこと。

何よりも、地域のおじいちゃんおばあちゃんたちが

「今日は何するの?」

とか、話しかけてきてくれる。

その何気ない日常の会話が、

「自分は若いだけで価値があるのかもしれない」

と感じさせてくれる。

田舎では「若さ」は価値だ。

しかも、圧倒的な価値だ。

そんな価値のシャワーを浴び続けること。

「就職」とか「成長」とか「挑戦」とか

そういうキーワードを並べる前に、

(これって他者評価ベースのキーワードなんじゃないか)

僕は

「評価」について客観視し、「承認」を体感し、

「価値」とは何かを考える機会を得ること。

それこそが重要だと思う。

「夏休みの1か月という時間をどのように投資するのか?」

は重要な問題だと僕は思う。

僕なら、「田舎インターン」をおすすめしたい。

相談のりますよ。

長岡市木沢(旧川口町)の朝

https://inacollege.jp/

インターンシップのブレストをしてきました。

「田舎インターンシップ」って、

高知市の南の風社さんとか、

海士町の巡りの環さんとか、

一時期そんな話していたなあと。

「インターンシップ」という言葉が一般的になり、

「どこか、インターンシップとか行く?」

と大学生の日常会話に出てくるようになった今こそ。

僕は、「田舎インターンシップ」を推したいなと思う。

それも、1,2年生の段階で。

キーワードはやはり、

「評価」と「承認」になるのかもしれないなと。

他者評価の檻から脱出する、

いや、

他者評価の檻から自分を脱出させる、そんな方法。

それを考えるには、

やはり、なぜ、を考える必要がある。

なぜ、教育は、

「他者評価の檻」へと人を投げ込もうとしてきたのか。

「承認」の欲求を、

「他者からの評価」欲求へとズラしてきたのか。

そして、私たちはなぜ、その戦略に

うっかりとハマってしまっているのか。

そんな問いから始める必要がある。

もし、あなたがそのような問いを持たずに、

大学に現役合格してしまったとしたら、

18歳、19歳の重要な宿題がその問いを考えること

なのかもしれないと思う。

そして、何より、

自分の中にある「承認」欲求に気づくこと。

そして、

「認められたいの正体」(山竹伸二 講談社現代新書)

と

「孤独と不安のレッスン」(鴻上尚史 だいわ文庫)

を読んで、

自分の中にある「承認欲求」と

日本の学校化された社会の「同調圧力」について知ること。

そしてもし、

自分に第1段階の「親和的承認」(存在承認)が足りてないとしたら、

まずはそれを補充することが

とっても大切なのだ。

「自信がない」大学生の根本原因は、

「親和的承認」(存在承認)の機会の少なさにあると僕は思っている。

家庭環境や学校生活、あるいは地域環境によって、

ありのままの自分、その存在そのものを認めてもらう機会が

減っている。

だからこそ。

イナカレッジが提供しているような

「田舎インターン」は効果的だと思う。

若者がほとんどいないような地域に入り込み、

ひたすら話を聞き、「価値は何か?」と自分に問いかける。

そうやって、価値を問い直すこと。

何よりも、地域のおじいちゃんおばあちゃんたちが

「今日は何するの?」

とか、話しかけてきてくれる。

その何気ない日常の会話が、

「自分は若いだけで価値があるのかもしれない」

と感じさせてくれる。

田舎では「若さ」は価値だ。

しかも、圧倒的な価値だ。

そんな価値のシャワーを浴び続けること。

「就職」とか「成長」とか「挑戦」とか

そういうキーワードを並べる前に、

(これって他者評価ベースのキーワードなんじゃないか)

僕は

「評価」について客観視し、「承認」を体感し、

「価値」とは何かを考える機会を得ること。

それこそが重要だと思う。

「夏休みの1か月という時間をどのように投資するのか?」

は重要な問題だと僕は思う。

僕なら、「田舎インターン」をおすすめしたい。

相談のりますよ。

長岡市木沢(旧川口町)の朝