2019年12月24日

「高校魅力化」が問いかけるもの

山倉あゆみさんを招いて勉強会。

前から活動には注目したけど、

ちゃんと整理して話を聞くのは初めて。

昨日の新潟市のイベントでも

どんどん先に行っている感じに、

追いついていかなきゃって思った。

~~~以下講演メモ

パティシエとしてのキャリアスタート。

2000年代のカフェブームだったが、誰もお菓子作れる人がいなかった

→お店に合ったオーダーメイドスイーツの企画制作卸を中心にメニュー開発とイベント企画運営

「自分はパティシエだと思ってた。ところが自分は自分だった。」

朝、昼、晩と3つの仕事を同時に回してた。

2010年ケータリング&フードデザインラボ「DAIDOCO」を設立。

空間を食空間に変える。

★歴代ミッション

⇒後から考えてそういうミッションだったなとわかる。

2012年水と土の芸術祭:「食の仕事」を問題解決プロジェクトにする

青果氷店:「旬」の味を表現する

https://twitter.com/daidoco7c

古民家再生「KOKAJIYA」

https://kokajiya.com/

メディアに出るときも、こちらで編集していく

野菜のイラスト

西蒲区・巻・岩室エリア

ファームフラッグ:にしかんファーマーズ

http://farm-flag.com/topics/115/

★地域の旗を揚げる。

★地域の人はどうやったらカッコよく見せるか?

★カッコイイって言われるとやる気が出てくる。

・泊食分離

・交付金採択

・グリーンツーリズム

・移住希望者増加

にいがた郷土料理ワンダーランド

http://daidoco.net/niigatalocal/

★「食」の奥深さ

そら野テラス

http://sola-terra.jp/

空と野のおすそわけ。

10代から80代までの加工チームが惣菜をつくって売る。

★電線がない、この風景を守りたい

はちみつ草野

http://mitsukusa.com/about/

★「はちみつには使命があります」

★あなたにも使命があるんじゃないか?って問いかけてくる。

★「彼らをプロデュースすることで誰が幸せになるのか?」

★「誇りの空洞化」そのものに挑んでいるんだ。

三条スパイス研究所「にほんのくらしにスパイスを」

http://spicelabo.net/

ウコンをめちゃめちゃ研究してるおじいちゃんにフォーカスする「研究報告」

http://spicelabo.net/topics/

「スマートウェルネス」という出発点

朝市ごはん。

放課後の子供たちが「何かやることない?」って集まってくる。

★妄想プレスリリースをつくる

ただただすごいなと。

スパイス研究所ってネーミングの妙じゃないんだ。(ごめんなさい)

研究めっちゃしてるって。

山倉さんのプロダクトすべてに問いがある

しかもそれは切れ味がすごい問い。

あなたにも使命があるんじゃないか?

あなたにとってスパイスってなんだ?

新潟そのものの豊かさってなんだ?

そんな問いがあって、

事業を実践していくことで、

地域の「誇り」そのものが生まれていくような、

そんなプロジェクトばかりで、圧倒された。

そのプロセスを僕も体感したいと思った。

~~~ここから後半のディスカッションメモ

★足元100mのことを語れない人は世界に通用しない

地域の人との「関わりしろ」をつくる:温泉は最適

日常を見せること→「引退するとやることがない。」

地域系部活動、民泊(体験)、地域メディア

下田村「村長の家」

https://note.com/_cozucozu/n/n91f3137842c2

軸足を「進学」から「地域活動」に移す。

★地域で探究活動をすることで進学実績につながる。

「勉強」「学び」と「生活」「暮らし」のあいだに

「学び」プロジェクトを作っていくこと。

暮らしをどうデザインするか?

1番最初のパワーワードを見つける。

中学生にも届ける。

飛騨ジモト大学

http://www.hida-jimoto-daigaku.jp/

★大人が暮らしを見せていく

地域の人とのコミュニケーションが探究の種になる。

・暮らしがイメージできること

・中学生が魅力的に思えること

★同じ船に乗り、目的地を共有すること

~~~以上ディスカッションから。

今後の取り組み

「高校」「町(役場)」「地域の大人」「魅力化」の

やることのリスト化をする。

地域の人ともコミュニケーションして

刺さる言葉(パワーワード)を見つける。

「自分がどれだけワクワクできるか?」

「全体像が把握できる俯瞰図をつくる」

これをまずやっていこうと。

「高校魅力化」と「地域づくり」「観光振興」「生涯学習の推進」「健康増進」

すべて一体だと思った。

そしてそれはこの町でしかできないと思った。

この町でやる意味と意義と役割があると思った。

僕たちはこのプロジェクトを通して、世の中に何を問いかけるのだろう?

そんな問いが生まれた。

冬至を過ぎ、新しい1年が始まった。

この町に足を踏み入れるだけで、

中学生が魅力だと感じてしまうような、

地元の人たちの生きるモチベーションが上がるような、

地域と自らの誇りを取り戻していけるような、

そんなプロジェクトをつくる。

2019年12月23日

新潟の現在

公民連携ミーティング

「公×民の可能性~新潟の現在」に参加。

柳都大橋から見る萬代橋はいつもきれい。

歩きじゃないと取れない写真。

新潟県庁の桝潟さんの基調講演から始まる。

Beyond the boundaryというメッセージに込められた思い。

~~~以下メモ

「地方の衰退」「自治体の経営破たん」「国単位の人口減少」

を一緒に考えてはいけない。

上り坂には上り坂の走り方

下り坂には下り坂の走り方がある。

税金だけを使って課題は解決できない

公とか民とか言ってる場合じゃない。

自分ごととして自治体経営をとられられるか。

・第3セクター:ガバナンスとファイナンスの欠如

・PFI:民間からのローン?

・指定管理者制度:管理者への補助金?

かつて道は行政ではなく地域住民の道普請によって整備された。

「公民連携」がマジックワード化している。

「学びと出会い」:公民連携ミーティング

「実践」:社会実験としてやってみる。県庁の森のフリマとか

事業の壁:黒字にしないと(オガール)

制度の壁:ミズベリング

組織の壁:敵は内部にあり

+意識の壁を超える。

クランボルツ/計画された偶発性理論

「公共空間を利活用する」:県が前例をつくる。

取材には必ず説明資料を渡す。

庁内の制度に位置づけることで横槍を防ぐ

公共空間はまちの日常的魅力となっているか?

公共空間≠行政管理地⇒公共はオープン

公共=包摂力→社会における心理的な安全性

公共は自分でもつくれる:マイパブリック

いろんなスケールの公共がある

→町内のもちつきに子どもが並ぶ

自殺の原因:逃げ場のない世界

→「開かれた世界」「コミュニケーション」「偶然を起こす」

→公共空間をひらく。それは家族・大切な人を守ること

→「まちづくり」じゃなくて俺の暮らしづくり、子どもの未来づくり

→ただ部活をしているだけ。

境界線を飛び越えて見たこともない世界を見たい。

Beyond the boundary

~~~ここまで基調講演

そして、高橋さん、山倉さん、小林さんの

公民両キャリアを経て現在思うこと。

高橋さん

現状維持=退行

山倉さん

新潟市はどうなっているんだろう?

→職員になってみた。芸術祭担当

三条スパイス研究所

ビジョンを考えること

なんでその料理なのか、そのプロジェクトなのか。

共通言語がもてない:話せなくなっていく。

「新潟いれない」

新潟のまちをよくしたいって言ってた人がいなくなっていく。

民間/お金をつくるところから始まる

経済活動をまわすことを考えているのか。

働き方の育て方

https://tarl.jp/library/output/2016/hatarakikata/

Climate change: 12 years to save the planet? Make that 18 months

地球を守るにはあと12年?いや18ヵ月だ

もうまにあわない。

今日ここから何をすべきか。

「もうまにあわない。だけどやる。だからやる。」

小林さん

「世の中につくられた虚構の境界線を探している」

~~~

そして、市役所の田口さん、稲葉さんからのコメント

田口さんの「役所のリアル」めっちゃよかった。

・公平性・公共性の縛り

・入札のドグマ

・予算・支出の硬直性

1 連携の正当性

2 機会の公平性

3 非入札でも大丈夫となる企画を官民で考える。

4 行政も民間も仲間である

対話の機会が均等にあること・排他性があるかどうか?が重要なポイント

稲葉さんもめっちゃ学んでいるなあ。すげえ。

「公民連携」なんのため?

・行政コストがヤバい:収入は減り、支出は増える

・サービス低下がヤバい:ランニングコストはイニシャルの4倍

・社会変化がヤバい:ライフシフトで寿命が延びている

前例踏襲→前人未到へとシフトしないといけない。

前例踏襲思考「面倒なことはしたくない」「仕事が増える」

人口減少プロジェクトチーム

1 エースを集め

2 データとロジカルシンキング

3 外部ファシリテーター

4 イシューから始めた:何が課題か自分で考えた

5 当事者関係者から話を聞く

結果

1 職員差が出る(インプットの差)

2 上司で止まる

3 動きがわるい。悩んで止まる

4 タテわり:人事のカベ

なんのためにやるのか?公民連携は手段

公共の領域と民間の続いていくものの真ん中に

社会課題の解決がある。

コミュニティの数が多い人ほど幸福度が高い。

幸福に必要なのは人間関係。

~~~ここまで

そしてパネルトーク

行政と民間の役割は違う

行政はプレイヤーじゃない。

ブレないように舵取りをする。

トランスローカル

足元どこ?視点の超え方

という感じでひとまずメモ

なんか、ジーンときちゃいましたね。

それぞれがそれぞれのポジションで頑張ってるなと。

2019年12月22日

「学びの生態系」をつくる

新潟日報の1面に登場しました。

うれしい。

記事は「むかごジェラート」の完成と、

12月21日、28日、1月5日に行われる温泉カフェのことでした。

(全日13:00~18:00 場所:津川温泉清川高原保養センター)

ということで、21日温泉カフェ本番。

真冬の温泉でかき氷販売です。

まずは杉崎さんからかき氷のレクチャー。

本人たちも「レガッタ大会より作業効率が上がった」と言っていたように、黙々とかき氷をつくります。

辻さんもコーヒー焙煎に挑戦!

そして、たくさんの人が買いに来てくれました!

かき氷は合計41杯の販売。

その他、むかごごはんやコーヒーを合わせて

売上合計は23,300円でした。

(むかごジェラートは別会計のため集計せず)

ふりかえりで出た「予想しなかったよかったこと」

・温泉で暖まった後ということもあり、冬にかき氷が好評だった。

・営業中に士気が下がらなかった。

・新聞見て電話してきてくれた人がいた。

・おばあちゃんがみかんくれた。

・facebook見てきてくれた人がいた。

・全員が仕事していた。

・コーヒー焙煎が楽しかった

・コミュニケーションすると買ってくれる

・しゃべるためにコーヒーを買ってくれたおじいちゃんがいた。

・コーヒーの香りもいい感じだった。

・実際にお客さんと話してみて、いいアイディア、意見をもらえた。

来週28日に向けて。

・休憩時間を設定する

・レジの場所を決める。

・お客さんともっと話したほうがいい。

・休憩室で休んでいる人に話をしにいく。

・ピーク時(14時くらい)の設定をする。夕方は減速した。

・テーブルに高校生1人ずつつけてみては?

・そろいのTシャツを着るとか?

をやっていきたいと思います。

~~~以上温泉かき氷ふりかえり

あらためて阿賀町の「資源」に気づいた1日となりました。

つくりたいのは「学びの生態系」。

まちの多様な人が複雑に関係して、

ともに「学び」の場、空間、環境をつくっていくような、

「機会から学ぶ」を体現するような、そんな生態系。

観光振興も、まちづくりも、生涯学習の推進も、

みんな一緒になってしまえばいいと思う。

その核に、高校生(中学生)はなりうると思う。

そしてそれが高校生(中学生)自身の探究的学びのスタートになるんじゃないか、と。

教師も、講師も、生徒も、大人も、子供も、

そんな区別が必要ないような、「学びの生態系」をつくる。

「人間も一本の織り糸に過ぎない」

若かりし頃、環境問題を学んでいたとき、衝撃を受けた言葉。

「自分もこの町の一本の織り糸にすぎない」

と思えるような機会をたくさん生んでいこう。

レガッタ、くるみ、むかご、雪椿、

れふぇり、目黒農園、久太郎、

そして見守り、応援してくれる地域のみなさん。

ともに学び、ともに創ろう。

うれしい。

記事は「むかごジェラート」の完成と、

12月21日、28日、1月5日に行われる温泉カフェのことでした。

(全日13:00~18:00 場所:津川温泉清川高原保養センター)

ということで、21日温泉カフェ本番。

真冬の温泉でかき氷販売です。

まずは杉崎さんからかき氷のレクチャー。

本人たちも「レガッタ大会より作業効率が上がった」と言っていたように、黙々とかき氷をつくります。

辻さんもコーヒー焙煎に挑戦!

そして、たくさんの人が買いに来てくれました!

かき氷は合計41杯の販売。

その他、むかごごはんやコーヒーを合わせて

売上合計は23,300円でした。

(むかごジェラートは別会計のため集計せず)

ふりかえりで出た「予想しなかったよかったこと」

・温泉で暖まった後ということもあり、冬にかき氷が好評だった。

・営業中に士気が下がらなかった。

・新聞見て電話してきてくれた人がいた。

・おばあちゃんがみかんくれた。

・facebook見てきてくれた人がいた。

・全員が仕事していた。

・コーヒー焙煎が楽しかった

・コミュニケーションすると買ってくれる

・しゃべるためにコーヒーを買ってくれたおじいちゃんがいた。

・コーヒーの香りもいい感じだった。

・実際にお客さんと話してみて、いいアイディア、意見をもらえた。

来週28日に向けて。

・休憩時間を設定する

・レジの場所を決める。

・お客さんともっと話したほうがいい。

・休憩室で休んでいる人に話をしにいく。

・ピーク時(14時くらい)の設定をする。夕方は減速した。

・テーブルに高校生1人ずつつけてみては?

・そろいのTシャツを着るとか?

をやっていきたいと思います。

~~~以上温泉かき氷ふりかえり

あらためて阿賀町の「資源」に気づいた1日となりました。

つくりたいのは「学びの生態系」。

まちの多様な人が複雑に関係して、

ともに「学び」の場、空間、環境をつくっていくような、

「機会から学ぶ」を体現するような、そんな生態系。

観光振興も、まちづくりも、生涯学習の推進も、

みんな一緒になってしまえばいいと思う。

その核に、高校生(中学生)はなりうると思う。

そしてそれが高校生(中学生)自身の探究的学びのスタートになるんじゃないか、と。

教師も、講師も、生徒も、大人も、子供も、

そんな区別が必要ないような、「学びの生態系」をつくる。

「人間も一本の織り糸に過ぎない」

若かりし頃、環境問題を学んでいたとき、衝撃を受けた言葉。

「自分もこの町の一本の織り糸にすぎない」

と思えるような機会をたくさん生んでいこう。

レガッタ、くるみ、むかご、雪椿、

れふぇり、目黒農園、久太郎、

そして見守り、応援してくれる地域のみなさん。

ともに学び、ともに創ろう。

2019年12月19日

若者が地域から出て行ってしまう理由

南魚沼・六日町で

「Niigata高校生マイプロジェクトラボ」が開催。

歓迎されてます。笑

一番衝撃だったのは、高校生から地域の人への質問の時間。

~~~ここからメモ

「若者が都会に出て行ってしまうのは、地方には魅力ある仕事が少ないからだ。それについてどう考えるか?」

こんな質問だった。衝撃を受けた。それって本当に地方の大人たちのせいなのだろうか?と。それはある意味、そうなのかもしれないけど、地方、特に雪国にはそもそも「雇用される仕事」っていうのはなかなか少なかった。みんな百姓だったのだ。

そもそも、「やりたいことは何か?」という質問で、雇用される職業を説明してもらうというその質問がぜんぜん違うと思う。

副業、複業を前提としたキャリア教育が必要なのだと思う。就職する会社だって、1つの仕事(業種)で成り立っている会社より、様々なビジネスを組み合わせて成り立っている会社が経営は安定しているはずだ。

そもそも、その軸で考えると、東京にはもっと魅力的な仕事があるから、みんな出ていくよね。

「やりたいことは何か?」っていう問いは、当事者にならないまま、地方からの人材の流失を招いている。

必要なのは、地域でプロジェクトを行う(参加する)ことの先に、経営者体験、つまり利益を生み給与を払うことの難しさのリアルを感じる機会がどうしても必要になる。

高校生が「この地域には魅力的な仕事がない」って、対立構造で言うのではなく、高校生も大人も、「仕事」そのものを哲学し、この地域で生きていくにあたって、仕事はどうするか?みたいな問いにフラットな立場で向かわなければならない。

そういう意味では、大学生チーム「このめ」が語っていた。「何を仕事にするか?」よりも「誰と働きたいのか?」が大切だ、っていうメッセージは心に残った。そのためにコミュニケーションの機会、それもフラットな関係性で語れるコミュニケーションの機会を作っていくことが大切なのだと思う。

~~~とまあこんな感じ。

第1部の山本さんの講演メモ

~~~ここから

20年後の世界を想像する。

1 少子化と超高齢化

2 人生100年時代(生産性資産、活力資産、変身資産)

3 society5.0

4 仕事・働き方の変化(VUCAの時代)

5 グローバル化

・テストや入試ではなく社会に出ても一生使える学び(継続する学び)

・自分の興味関心から出発する学び(好きだから集中できる)

・答えが一つとは限らない問題に向き合う学び(社会課題の解はひとつではない)

探究的な学びはスパイラルで学ぶ。

1 少し高い目標「ストレッチゾーン」に挑戦する。

2 社会とつながることの大切さ。自転車に乗ることは目的じゃない。

3 自分のワクワクに詳しくなる。何に揺さぶられるか、そこから何を学んだか。

インナーワーズ。内なる声を脳が変換してタテマエが出てくる。

生徒にどう教えるか?何をやるか?っていうto doよりも、教師・関わる人のあり方to beが問われている。

インナーワーズ+5W1Hで問いを深める。

whyという魔法の質問。何度でも使える。

お客は誰か?という問いでチームを分ける。

伴走者として当事者を支援するのではなく、伴奏者として、その一曲をともに奏でたい。

「校風」=「伝統」って大事だな、と。

酒づくりも思ったようにならない。

杜氏さんの「いい酒を提供したい」という思いをみんなで共有できているか?

学校にとっての「校風」まちにとっての「文化」がとても大切だなあと。

若者がまちを出て行ってしまうのは、

仕事がないからではない。

そこに誇りや愛着がないから。

そこがふるさとになっていないから。

~~~ここまで

「学び」とは、いったいなんだろうか?

いまなぜ、探究的な学びなのか?

問いかけてくる。

そして、2日目のふりかえりセッション

~~~ふりかえりメモ

「ちょっと難しいこと、新しいこと、やったことがないことに挑戦する」→「挑戦したことを振り返る」(出来事+感情)→「経験の中から新しい考え方や次に活かせること(教訓)を引き出す。:自分なりのやりがい(エンジョイメント)が見つかる。→さらなる難しいことに挑戦する

そもそも楽しさは「予測不可能性」にあるのではないか。だから「挑戦」じゃなく「実験」してどんな結果が出るのか楽しみたい。探究は、再現不能なフィールド実験なのだ。ふりかえるのは、次に生かすためではなくて、予測不可能なことのふりかえりそのものがエンターテイメントなのだ。

KPLTふりかえり。

K=keep:上手くいったこと、今後も継続したいこと

P=problem:上手くいかなかったこと、課題だったこと

L=learn:このプロジェクトを通じて学んだこと

T=try:これからやってみたいこと

自分とチーム両方の視点で書いてみる。

この付箋に出てくるのは、自分の脳で編集した後のこと。その編集以前のキーワードを考えた方がいいのではないか。

Lは「場」で生み出してもいいのかもしれない。

よかった、悪かった

予想できた、できなかった

のマトリクスワークからの学びを深める手法も試してみたい。

「自分と仲間の変化」

挑戦する前の自分と比べて変わったことは?

「新たな気づき・発見」

活動を通して見つけた、自分や仲間の新たな面は?

「活動の価値」

マイプロに取り組んできた経験は、自分・チームにとってどんな価値や意義があったか?

~~~ここまで

僕としての1日目の第2ラウンドのアウトプットで出た。

個人を尊重しつつ場の「共感」からプロジェクトを始められないだろうか?

たぶんそこから。

講演すると、多くの人から質問が出る、「始められない」悩みは、どのように解決したらいいのだろう?

って思っていたし、それを意志のせいにするのは違うと思ってた。

共感から、場のチカラから始めるプロジェクトがあっていい。

そこに返っていくなあと。

「学び」も含めて、その場にゆだねてみることが

大切なのではないかなあと思う。

そうやって、その「場」が、場から始まったプロジェクトが

創造的なものを生んでいくこと。

それを積み重ねて、

高校生にとってその場所は「ふるさと」になっていく。

「Niigata高校生マイプロジェクトラボ」が開催。

歓迎されてます。笑

一番衝撃だったのは、高校生から地域の人への質問の時間。

~~~ここからメモ

「若者が都会に出て行ってしまうのは、地方には魅力ある仕事が少ないからだ。それについてどう考えるか?」

こんな質問だった。衝撃を受けた。それって本当に地方の大人たちのせいなのだろうか?と。それはある意味、そうなのかもしれないけど、地方、特に雪国にはそもそも「雇用される仕事」っていうのはなかなか少なかった。みんな百姓だったのだ。

そもそも、「やりたいことは何か?」という質問で、雇用される職業を説明してもらうというその質問がぜんぜん違うと思う。

副業、複業を前提としたキャリア教育が必要なのだと思う。就職する会社だって、1つの仕事(業種)で成り立っている会社より、様々なビジネスを組み合わせて成り立っている会社が経営は安定しているはずだ。

そもそも、その軸で考えると、東京にはもっと魅力的な仕事があるから、みんな出ていくよね。

「やりたいことは何か?」っていう問いは、当事者にならないまま、地方からの人材の流失を招いている。

必要なのは、地域でプロジェクトを行う(参加する)ことの先に、経営者体験、つまり利益を生み給与を払うことの難しさのリアルを感じる機会がどうしても必要になる。

高校生が「この地域には魅力的な仕事がない」って、対立構造で言うのではなく、高校生も大人も、「仕事」そのものを哲学し、この地域で生きていくにあたって、仕事はどうするか?みたいな問いにフラットな立場で向かわなければならない。

そういう意味では、大学生チーム「このめ」が語っていた。「何を仕事にするか?」よりも「誰と働きたいのか?」が大切だ、っていうメッセージは心に残った。そのためにコミュニケーションの機会、それもフラットな関係性で語れるコミュニケーションの機会を作っていくことが大切なのだと思う。

~~~とまあこんな感じ。

第1部の山本さんの講演メモ

~~~ここから

20年後の世界を想像する。

1 少子化と超高齢化

2 人生100年時代(生産性資産、活力資産、変身資産)

3 society5.0

4 仕事・働き方の変化(VUCAの時代)

5 グローバル化

・テストや入試ではなく社会に出ても一生使える学び(継続する学び)

・自分の興味関心から出発する学び(好きだから集中できる)

・答えが一つとは限らない問題に向き合う学び(社会課題の解はひとつではない)

探究的な学びはスパイラルで学ぶ。

1 少し高い目標「ストレッチゾーン」に挑戦する。

2 社会とつながることの大切さ。自転車に乗ることは目的じゃない。

3 自分のワクワクに詳しくなる。何に揺さぶられるか、そこから何を学んだか。

インナーワーズ。内なる声を脳が変換してタテマエが出てくる。

生徒にどう教えるか?何をやるか?っていうto doよりも、教師・関わる人のあり方to beが問われている。

インナーワーズ+5W1Hで問いを深める。

whyという魔法の質問。何度でも使える。

お客は誰か?という問いでチームを分ける。

伴走者として当事者を支援するのではなく、伴奏者として、その一曲をともに奏でたい。

「校風」=「伝統」って大事だな、と。

酒づくりも思ったようにならない。

杜氏さんの「いい酒を提供したい」という思いをみんなで共有できているか?

学校にとっての「校風」まちにとっての「文化」がとても大切だなあと。

若者がまちを出て行ってしまうのは、

仕事がないからではない。

そこに誇りや愛着がないから。

そこがふるさとになっていないから。

~~~ここまで

「学び」とは、いったいなんだろうか?

いまなぜ、探究的な学びなのか?

問いかけてくる。

そして、2日目のふりかえりセッション

~~~ふりかえりメモ

「ちょっと難しいこと、新しいこと、やったことがないことに挑戦する」→「挑戦したことを振り返る」(出来事+感情)→「経験の中から新しい考え方や次に活かせること(教訓)を引き出す。:自分なりのやりがい(エンジョイメント)が見つかる。→さらなる難しいことに挑戦する

そもそも楽しさは「予測不可能性」にあるのではないか。だから「挑戦」じゃなく「実験」してどんな結果が出るのか楽しみたい。探究は、再現不能なフィールド実験なのだ。ふりかえるのは、次に生かすためではなくて、予測不可能なことのふりかえりそのものがエンターテイメントなのだ。

KPLTふりかえり。

K=keep:上手くいったこと、今後も継続したいこと

P=problem:上手くいかなかったこと、課題だったこと

L=learn:このプロジェクトを通じて学んだこと

T=try:これからやってみたいこと

自分とチーム両方の視点で書いてみる。

この付箋に出てくるのは、自分の脳で編集した後のこと。その編集以前のキーワードを考えた方がいいのではないか。

Lは「場」で生み出してもいいのかもしれない。

よかった、悪かった

予想できた、できなかった

のマトリクスワークからの学びを深める手法も試してみたい。

「自分と仲間の変化」

挑戦する前の自分と比べて変わったことは?

「新たな気づき・発見」

活動を通して見つけた、自分や仲間の新たな面は?

「活動の価値」

マイプロに取り組んできた経験は、自分・チームにとってどんな価値や意義があったか?

~~~ここまで

僕としての1日目の第2ラウンドのアウトプットで出た。

個人を尊重しつつ場の「共感」からプロジェクトを始められないだろうか?

たぶんそこから。

講演すると、多くの人から質問が出る、「始められない」悩みは、どのように解決したらいいのだろう?

って思っていたし、それを意志のせいにするのは違うと思ってた。

共感から、場のチカラから始めるプロジェクトがあっていい。

そこに返っていくなあと。

「学び」も含めて、その場にゆだねてみることが

大切なのではないかなあと思う。

そうやって、その「場」が、場から始まったプロジェクトが

創造的なものを生んでいくこと。

それを積み重ねて、

高校生にとってその場所は「ふるさと」になっていく。

2019年12月19日

学校教育と社会教育の潮目に浮かぶ船

福島県立ふたば未来学園高校訪問メモ

~~~ここから

ルーブリックで自己評価して、ルーブリック面談でルーブリックをコミュニケーションツールとして使う。行動の背景が理解できる。

ルーブリック面談は進路に直結している。ルーブリックをチームでやるっていうのもありかも。

生徒を立体的に見ること。数字だけでなく。

学校教育と社会教育の「潮目」に立っている。

電話でアポとって話を聞くだけで高校生は変わる。

社会へのドアを開ける。

「はじめてのおつかい」みたいなもんか。

ルーブリックをつくること、そのものよりも、ルーブリックをつくるプロセスを共有していること。それが教育目標に向かっていること。

高校との関わり合いの「帯」をつくる。「探究」などの授業カリキュラムに入り込んでいることの強さ。

カリキュラムもコンソーシアムもコミュニティスクールも、高校生の探究的学びに向かっていくこと。

まかせてもらう

→参画してもらう

→気づいたら先生自身がやっている

みたいなプロセス。

授業時間数がボトルネックになっている。

「未来創造探究」は毎週何か必ずある。

「地域系部活動」で重要なこと

・関係性:関係の質にこだわっていくこと

・ゴールの設定:ゴールが見えているか?

体育会系部活の一体感:ゴールを共有していること。

ふたば未来ラボ:公営塾のクリエイティブ版

コーディネーターの聖域

カリキュラムは企画研究開発部が担当。教務・進路ではない。

校内のどこにポジショニングするか?

1 教育目標

2 カリキュラム

3 校務分掌

をどう設計するか?

育てたい資質・能力は何か?

「対話」してそれをつくる。

→文字にして使いまくる。

コミュニティスクールのタイミングでそれをつくること。

「教育目標」と「教育課程」(カリキュラム)がつながらないと機能しない。

学校と地域の真ん中に教育目標をつくること。

~~~ここまでメモ

「高校魅力化」は、

学校教育と社会教育の潮目に浮かぶ船のようなもの。

この船はどこに向かっていくのか?

それを共有しなければ船は進めない。

まずは教育目標づくり、そこに行くための設計としての

カリキュラムづくり、そのカリキュラムを評価するためのルーブリック。

カリキュラムを補完・発展させるための地域系部活動。

それらのすべてが高校生自身の、

あるいは教員・関係者自身の探究的学びにつながっていくこと。

それが必要なのだろうとおもう。

2019年12月19日

「学び」はこの直線上にない。

「学び」がこの直線上に、あるいは平面上に無い。

という仮定。

立体的な、3次元的な、あるいは4次元的な場に「学び」は創造される。

とする。

「先生」「教育」「成長」という言葉への違和感の正体が少しだけ見える。

川喜田二郎さんの発想法としての「KJ法」を学ぶと、

そこにこれからの「学び」の本質が見えてくるような気がする。

50年前の先見の明に驚く。

学びが「学校での学び」の直線上(延長上)に存在しないから、学べば学ぶほどゴールに近づいていく、という実感が得られない。

それが日々の虚しさにもつながっているのではないか。目標を設定し過ぎなのかも。

目標達成が喜びであるというのは、むしろレアケースなのではないか。

そういう人は成功すると思うのだけど、そこに「学ぶ喜び」はあるのだろうか。

エンターテイメントの本質が「予測不可能性」にあるとしたら、

「学び」とは、予定外、予想外のことを学んだときに喜びが生まれるのではないか。

大切なのは好奇心のスイッチをオンにすることなのだけど、

オンにさせることができるのは教師や講師ではなくて、環境というか、機会なのだと思う。

まあ、教師も講師も機会に過ぎないのだけど。

他者がそのスイッチをオンにさせることはできない。

あくまで自ら押さないと。

探究的な学びって、キャリアドリフト的に学ぶということ。

機会から学ぶ。つまり、学びが直線上にないってこと。

だから、「キャリアデザイン」とか「目標」とかと相性が悪い気がする。

川喜田さんは言う。

実験科学は仮説を検証するところに重要な性格があるのに対して、野外科学はむしろその仮説をどうして思いつけばよいのか、という、仮説を発想させる方法と結びついているのである。(「発想法」川喜田二郎)

仮説を生み出す。

昨今言われている「問題解決」能力というより、

「問題発見」能力っていうことなのかもしれない。

あるテーマに対して、「課題」と「仮説」を自ら設定することは、

川喜田さん的に言えば、「実験科学」から「野外科学」へのシフトなのだろうと。

そんなことを考えていたら、ある芸術家の発言にヒントをもらった。

そして思ったのが「道」という概念。

技術としての師匠と、姿勢としての師匠と。両方が必要なのだろうと。

その両方が重なるところに「道」ができるのだろう。

「道」には終わりがない。

「道」における師匠とは、到達点ではなく、ひたすら先に行ってしまう人のこと。

「学び」は「道」だけど、「教育」は「道」じゃないのかもしれないと思った。

「道」を生きる人っていうのは自分の人生よりはるか長いリレーのバトンを、駅伝のタスキを、今受け取って、次につなげないといけないと思って必死に走っている人のこと。

自分はいま中継者なのだという自覚。しかもその行き先は見えていないということ。それが「道」の強さ。

「校風」とか「文化」を大切にするっていうのは、自分が大いなる「営み」(プロセス)の一部であるっていう自覚を持つことができる。

「自我」や「意志」より、よっぽどそのほうが大切なのではないか。プロセスと切り離されてない自分に気づくこと。

師を通して「道」を学ぶ。

「道」っていうのは、目に見えては存在しないのだけど、たしかにそこにあるもの。

「学校」と「師弟関係」の違い。

学校を作るときにのコンセプトは「効率化」だと思う。

短期間で先進国に肩を並べる必要があった。

なにより「日本人」を作らなければならなかった。

学校での勉強は、明確なゴールを設定し、その達成度によって、生徒も、先生も評価された。

それは「学び」を根本的に変えてしまった。

「道」ではなくなってしまった。

師匠というのは、

この道をひとまず歩んでみようとすることのこと。

師匠の背中を追い求め、道を歩んでみること。

そこには本質的に到達点がない。

そして、「学び」は都度、創造される。

探究学習でテーマを決め、現場を観察し、

課題と仮説を生み出すこと。

その仮説を実践すること。

その繰り返し。

そこに予想できなかった「学び」が発生する。

それを喜びとして学びのエンジンを駆動させていくこと。

それがつくりたい「学び」の場なのだろう。

という仮定。

立体的な、3次元的な、あるいは4次元的な場に「学び」は創造される。

とする。

「先生」「教育」「成長」という言葉への違和感の正体が少しだけ見える。

川喜田二郎さんの発想法としての「KJ法」を学ぶと、

そこにこれからの「学び」の本質が見えてくるような気がする。

50年前の先見の明に驚く。

学びが「学校での学び」の直線上(延長上)に存在しないから、学べば学ぶほどゴールに近づいていく、という実感が得られない。

それが日々の虚しさにもつながっているのではないか。目標を設定し過ぎなのかも。

目標達成が喜びであるというのは、むしろレアケースなのではないか。

そういう人は成功すると思うのだけど、そこに「学ぶ喜び」はあるのだろうか。

エンターテイメントの本質が「予測不可能性」にあるとしたら、

「学び」とは、予定外、予想外のことを学んだときに喜びが生まれるのではないか。

大切なのは好奇心のスイッチをオンにすることなのだけど、

オンにさせることができるのは教師や講師ではなくて、環境というか、機会なのだと思う。

まあ、教師も講師も機会に過ぎないのだけど。

他者がそのスイッチをオンにさせることはできない。

あくまで自ら押さないと。

探究的な学びって、キャリアドリフト的に学ぶということ。

機会から学ぶ。つまり、学びが直線上にないってこと。

だから、「キャリアデザイン」とか「目標」とかと相性が悪い気がする。

川喜田さんは言う。

実験科学は仮説を検証するところに重要な性格があるのに対して、野外科学はむしろその仮説をどうして思いつけばよいのか、という、仮説を発想させる方法と結びついているのである。(「発想法」川喜田二郎)

仮説を生み出す。

昨今言われている「問題解決」能力というより、

「問題発見」能力っていうことなのかもしれない。

あるテーマに対して、「課題」と「仮説」を自ら設定することは、

川喜田さん的に言えば、「実験科学」から「野外科学」へのシフトなのだろうと。

そんなことを考えていたら、ある芸術家の発言にヒントをもらった。

そして思ったのが「道」という概念。

技術としての師匠と、姿勢としての師匠と。両方が必要なのだろうと。

その両方が重なるところに「道」ができるのだろう。

「道」には終わりがない。

「道」における師匠とは、到達点ではなく、ひたすら先に行ってしまう人のこと。

「学び」は「道」だけど、「教育」は「道」じゃないのかもしれないと思った。

「道」を生きる人っていうのは自分の人生よりはるか長いリレーのバトンを、駅伝のタスキを、今受け取って、次につなげないといけないと思って必死に走っている人のこと。

自分はいま中継者なのだという自覚。しかもその行き先は見えていないということ。それが「道」の強さ。

「校風」とか「文化」を大切にするっていうのは、自分が大いなる「営み」(プロセス)の一部であるっていう自覚を持つことができる。

「自我」や「意志」より、よっぽどそのほうが大切なのではないか。プロセスと切り離されてない自分に気づくこと。

師を通して「道」を学ぶ。

「道」っていうのは、目に見えては存在しないのだけど、たしかにそこにあるもの。

「学校」と「師弟関係」の違い。

学校を作るときにのコンセプトは「効率化」だと思う。

短期間で先進国に肩を並べる必要があった。

なにより「日本人」を作らなければならなかった。

学校での勉強は、明確なゴールを設定し、その達成度によって、生徒も、先生も評価された。

それは「学び」を根本的に変えてしまった。

「道」ではなくなってしまった。

師匠というのは、

この道をひとまず歩んでみようとすることのこと。

師匠の背中を追い求め、道を歩んでみること。

そこには本質的に到達点がない。

そして、「学び」は都度、創造される。

探究学習でテーマを決め、現場を観察し、

課題と仮説を生み出すこと。

その仮説を実践すること。

その繰り返し。

そこに予想できなかった「学び」が発生する。

それを喜びとして学びのエンジンを駆動させていくこと。

それがつくりたい「学び」の場なのだろう。

2019年12月10日

最初にあるのは、「我」ではなく「混沌」である

12月13日の茨城大学iopラボ「場づくりラボ~付箋を使って、発想を生む!KJ法の使い方」

https://www.ibaraki.ac.jp/commit/ioplab/2019/11/271145.html

に向けて、

川喜田先生の著作を読みます。

「野性の復興」(祥伝社)

「創造と伝統」(祥伝社)

「発想法~創造性開発のために」(中公新書)

阿賀黎明高校魅力化プロジェクトのコンセプトは

「ふるさと創りびと」を育てる。

なのだけど。

その「ふるさと」の定義は、川喜田先生のものを採用している。

「ふるさと」とは、子どもから大人になる途中で、子どもながらに全力傾注で創造的行為を行い、それをいくつか達成した、そういう達成体験が累積した場所だから「ふるさと」になったということ。「ふるさと」は過ぎ去った時を懐かしく思っての「→過去」という矢印ではなく、創造的行為によって「→未来」が累積した場所のこと。

こんなことを復習していたら、

デカルト的パラダイムと、川喜田先生の考え方が大きく異なることが書いてあった。

そこでこの一言。

最初にあるのは「我」ではなくて「混沌」である。(「創造と伝統」川喜田二郎)

「われ思う、ゆえにわれ有り」に代表される物心二元論。

デカルトは「初めに我ありき」といい、川喜田先生は「初めに混沌ありき」という。

「混沌」→「出会い」→「矛盾葛藤」→「本然」

「混沌のなかから自己という主体の認識を持つ」

それはデカルトとはまったく異なる。

デカルトの考え方では「我」、自我意識の自己というものが支配的な主体の位置を占めているのに対して、私の考えている創造的行為にあっては、何を創造するかという対象となる客体との相互関係で「我」が存在する。

デカルト的パラダイム(範例、図式)は、近代科学の基礎になった。そこには「分析と推論」という方法しか用意されていない。しかし、環境問題や世界平和といった現実社会において今もっとも必要としているのは、問題解決のための「総合」であり、それには欠けているのである。

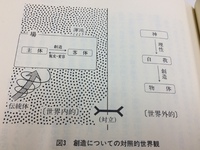

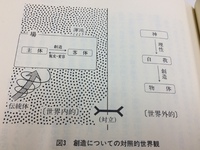

そして、今日イチの衝撃はこの図(「創造と伝統」P59より)

デカルト的パラダイムと川喜田的パラダイムの比較説明図。

デカルトは神が理性を与え、その人が「物体」を創造する。

しかし、川喜田先生は、混沌の中で主体と客体が相互に関係する場があり、

主体は客体を創造するかもしれないが、それにより、主体も脱皮・変容が起こる、と。

そしてそれは「伝統体」による影響を受けていること。

川喜田先生は、このように説く。

創造的行為は、まずその対象となるもの、つまり「客体」を創造するが、同時に、その創造を行うことによって自らをも脱皮変容させる。つまり「主体」も創造されるのであって、一方的に対象を作り出すだけというのは、本当の創造的行為ではないのである。そして、創造的であればあるほど、その主体である人間の脱皮変容には目を瞠るものがある。主体と客体が創造されるだけではなく、その創造が行われた「場」も、また新たな価値を付加されて生み出されるのである。

場をつくる。

っていうのは、きっとそういうことなのだろうと。

そしてそれはそのまま「学びの場」、あるいは「学びあいの場」づくりに

直結しているのだろうと。

場の価値。

それは創造が起こること。それにより自己が変容すること。

そして人は、場から学ぶ。

「混沌」を出発点にして、「場」から学ぶ。

いつのまにか、僕たちは、「我」を出発点にしてきた。

それは西洋のシステムをモデルにした学校制度の宿命だったのかもしれない。

あなたのやりたいことは何か?

そもそもあなたは何者なのか?

そんな問いが本当に重要なのだろうか?

「混沌」の中に身を委ね、場をつくり、客体と一体化して何かに没頭する。

そこに「創造」が生まれる、かもしれない。

その「創造」の縁に、「学び」が詰まっていると僕は思う。

そんな「場」をともにつくる。

https://www.ibaraki.ac.jp/commit/ioplab/2019/11/271145.html

に向けて、

川喜田先生の著作を読みます。

「野性の復興」(祥伝社)

「創造と伝統」(祥伝社)

「発想法~創造性開発のために」(中公新書)

阿賀黎明高校魅力化プロジェクトのコンセプトは

「ふるさと創りびと」を育てる。

なのだけど。

その「ふるさと」の定義は、川喜田先生のものを採用している。

「ふるさと」とは、子どもから大人になる途中で、子どもながらに全力傾注で創造的行為を行い、それをいくつか達成した、そういう達成体験が累積した場所だから「ふるさと」になったということ。「ふるさと」は過ぎ去った時を懐かしく思っての「→過去」という矢印ではなく、創造的行為によって「→未来」が累積した場所のこと。

こんなことを復習していたら、

デカルト的パラダイムと、川喜田先生の考え方が大きく異なることが書いてあった。

そこでこの一言。

最初にあるのは「我」ではなくて「混沌」である。(「創造と伝統」川喜田二郎)

「われ思う、ゆえにわれ有り」に代表される物心二元論。

デカルトは「初めに我ありき」といい、川喜田先生は「初めに混沌ありき」という。

「混沌」→「出会い」→「矛盾葛藤」→「本然」

「混沌のなかから自己という主体の認識を持つ」

それはデカルトとはまったく異なる。

デカルトの考え方では「我」、自我意識の自己というものが支配的な主体の位置を占めているのに対して、私の考えている創造的行為にあっては、何を創造するかという対象となる客体との相互関係で「我」が存在する。

デカルト的パラダイム(範例、図式)は、近代科学の基礎になった。そこには「分析と推論」という方法しか用意されていない。しかし、環境問題や世界平和といった現実社会において今もっとも必要としているのは、問題解決のための「総合」であり、それには欠けているのである。

そして、今日イチの衝撃はこの図(「創造と伝統」P59より)

デカルト的パラダイムと川喜田的パラダイムの比較説明図。

デカルトは神が理性を与え、その人が「物体」を創造する。

しかし、川喜田先生は、混沌の中で主体と客体が相互に関係する場があり、

主体は客体を創造するかもしれないが、それにより、主体も脱皮・変容が起こる、と。

そしてそれは「伝統体」による影響を受けていること。

川喜田先生は、このように説く。

創造的行為は、まずその対象となるもの、つまり「客体」を創造するが、同時に、その創造を行うことによって自らをも脱皮変容させる。つまり「主体」も創造されるのであって、一方的に対象を作り出すだけというのは、本当の創造的行為ではないのである。そして、創造的であればあるほど、その主体である人間の脱皮変容には目を瞠るものがある。主体と客体が創造されるだけではなく、その創造が行われた「場」も、また新たな価値を付加されて生み出されるのである。

場をつくる。

っていうのは、きっとそういうことなのだろうと。

そしてそれはそのまま「学びの場」、あるいは「学びあいの場」づくりに

直結しているのだろうと。

場の価値。

それは創造が起こること。それにより自己が変容すること。

そして人は、場から学ぶ。

「混沌」を出発点にして、「場」から学ぶ。

いつのまにか、僕たちは、「我」を出発点にしてきた。

それは西洋のシステムをモデルにした学校制度の宿命だったのかもしれない。

あなたのやりたいことは何か?

そもそもあなたは何者なのか?

そんな問いが本当に重要なのだろうか?

「混沌」の中に身を委ね、場をつくり、客体と一体化して何かに没頭する。

そこに「創造」が生まれる、かもしれない。

その「創造」の縁に、「学び」が詰まっていると僕は思う。

そんな「場」をともにつくる。

Posted by ニシダタクジ at

08:10

│Comments(0)

2019年12月09日

「判断」の余白をつくる

栃木・那須にある非電化工房に行ってきました。

行きの電車の中で読んでいたのはこの本。

「野性の復興」(川喜田二郎 祥伝社)

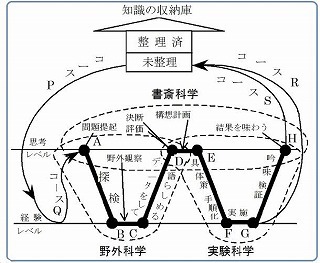

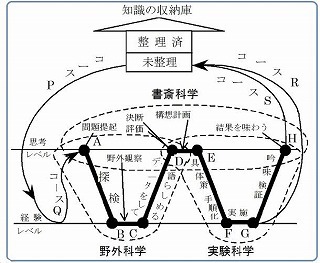

こちらのW型の問題解決図式。

これが面白かった。

P109のこの図

「ひと仕事」とは、このように動くのだと。

それは「実行」「実践」ではなく、「執行」に過ぎないのではないか?

と川喜田さんは問いかける。

何が違うのか?

そこに「判断」「決断」がないからである。「判断」することのなければ、実行、実践とは呼べず、単なる「執行」である。

これは厳しい一言だなあと。

A 探検 →B 野外観察 →C データをして語らしめる

→D 評価・決断・構想計画→E 具体策・手順化

→F 実施 →G吟味検証→H 結果を味わう

というW型で起こっていくのだと。

ああ、そうか。

「仕事」にモチベーションが上がらないのは、

F以降、むしろFのみのことしかやらせてもらってないからだ。

あ、それって「学習」も同じだ。

学校の授業にはFしかないんだ。

授業案もぜんぶ先生がつくっているから。

そして、非電化工房見学会へ。

予算50万円で建てた非電化カフェ。

中に入るとこんな感じ。

~~~ここから見学会メモ

「非電化工房」見学会に参加。

感想がうまくまとまりそうにないけど、一言で言えば、ジーンと来ちゃったなあ。静かな感動というか、そういうやつ。

高校~大学の僕のトピックは環境問題だった。その頃に出会っていたら、1年修行したかった。

環境問題は技術でなく、価値観の画一化と思考停止の問題だと思った。

生きる力。食べるもの、住む家、エネルギーを自分で何とかすること。

+生活に必要な資金を稼ぐこと。

特に住む家を自分で建てられるというときの安心感。50万円で家は建つ。

テスト弟子入りのポイント

1 体力

2 性格

3 志

杉皮の遮光性とか、もみ殻の断熱性とか、すげえなと。自給できるじゃんって。

「非電化」というのは、「電気を使わない」ということではなくて、「電気に依存しない」ということ。

「お金やエネルギーに依存しない」ということ。「生きていける」という実感。

「現代の縄文人」っていうか、そういう感じ。

テクノロジーさえも自然資源とするような。

「保温調理器」とか「圧力鍋」とか。

エネルギーを与え続ける必要はなくて、温度を保てばいいのだと。

白金カイロ「ひとりキャンペーン」。

いいなあ、藤村先生の遊び心。

土塗りワークショップの一番の利点は仲良くなること。

「非電化工房じゃないとできないワークショップ」

同じワークショップは2度とやらないという発明家の意地。

でも、あまりにもそれだと大変なので、やっぱり2,3回はやろうかという余白。笑。

その余裕が魅力だ。「しなければならない」「こうでなければならない」は一つもないのだから。

女2人で2日で1万円で井戸を掘るWS

http://hidenka.net/seminar/ws2018/ws5.htm

いきたい。

もはや上水道は維持できない。

だとすると、井戸を掘るしかないよね。

出るまで掘る。1人ではやらないこと。みんなでやること。

「発明家」とは何か?

困っている人がいたら何か発明して解決する人のこと。

汚い水が原因で子どもが毎日死んでいる。なぜそれを放っておくのか?という憤りから始まった井戸掘り。

お金を使わないで井戸を掘る方法はないか?女の人は子どものためなら動く。だから、女2人で、ってタイトルなのか。

ワークショップで簡単に水が出るのはあまりよくない。井戸掘りの技術そのものがすごいのではなくて、出るまでやっても1万円しかかからないこと。みんなでやれること。出るまでやり続けることができる、という価値。

「お金があることでチャレンジできる」のではなく、「お金がなくてもチャレンジできる」へ

出るまで掘れば井戸から水は出る。やればできる。

「非電化工房」全体の横たわる遊び心がすごいな、と。日々実験してる。

「時間が止められるか?」という問い。

「空間が狭くなるほど時間は長くなる」理論。面白かったな。

クレーの絵と谷川俊太郎の詩で感動できないはずがない。

→感動できないのは時間に追われているからだ。

→時間を止められる場所をつくれないか。

→ツリーハウス。

猪熊弦一郎×ホンマタカシも感動できないはずがない。

「時間の流れを変えられないか?」という問い。

「非電化」っていうのは技術じゃなくて思想や文化、なのだなあと。

そこに若い人が吸い込まれていくのはよくわかる。

それでいて思考停止させない余白だらけの空間がある。

常に判断、し続ける。

非日常空間をつくるには、太陽(光)を見せないこと。

「窓」とはいったい何か?

採光や風を通すという機能以外の何か、もっと大事なものが入ってくるのではないか?

それは未来や希望なのかもしれない。

想像力。

「機能」よりも大切なものがあるんじゃないか?という問い。

~~~ここまでメモ

どこまでも遊び心にあふれた発明家、藤村靖之さん。

「非電化」とは、「電気を使わない」ことではなく、「電気に依存しない」こと。

そして、「非電化工房」っていうのは、

巨大な実験場で、日常生活そのものを「自らつくる」という

プロセスそのものを楽しんでいるところ。

発明家の意地、誇りから始まった井戸掘りプロジェクト。

家を自ら作ることで得られる、圧倒的な安心感。

「時間を止めることができるか?」

「窓」ってそもそもなんだろう?

と実践を通して問われる哲学的な対話の時間。

ここには、川喜田さんの言う「仕事」が、たしかにある。

それは、探検(実験)し、野外観察し、評価と決断をして、

次の策を考えるという問題解決図式の本質がある。

「仕事」から「判断」を奪えば、それは「仕事」ではなく「執行」になる。(川喜田二郎「野性の復興」より)

この言葉は重い。

多くの人たちが「仕事」と呼んでいるものは、実は「執行」に過ぎないのではないか。

それは組織の問題でもあり、規模の問題でもあり、個人の問題でもある。

「学び」もきっとそうだ。

「授業」がそもそも「執行」に過ぎないのではないか?

そこに「判断」があるのか?

「構想計画」があるのか?

「課題が与えられ、解決策を提案する」

「観察」も「判断」も「執行」もない。

そんな授業でどんな力をつけようとするのか?

「判断」の余白をつくること。

そこに「主体性」と呼ばれるような何かが生まれるのだと思う。

それは「好奇心」だったり「探究心」だったりするのだろうけど。

たぶん、そこが一番大切なところだと。

行きの電車の中で読んでいたのはこの本。

「野性の復興」(川喜田二郎 祥伝社)

こちらのW型の問題解決図式。

これが面白かった。

P109のこの図

「ひと仕事」とは、このように動くのだと。

それは「実行」「実践」ではなく、「執行」に過ぎないのではないか?

と川喜田さんは問いかける。

何が違うのか?

そこに「判断」「決断」がないからである。「判断」することのなければ、実行、実践とは呼べず、単なる「執行」である。

これは厳しい一言だなあと。

A 探検 →B 野外観察 →C データをして語らしめる

→D 評価・決断・構想計画→E 具体策・手順化

→F 実施 →G吟味検証→H 結果を味わう

というW型で起こっていくのだと。

ああ、そうか。

「仕事」にモチベーションが上がらないのは、

F以降、むしろFのみのことしかやらせてもらってないからだ。

あ、それって「学習」も同じだ。

学校の授業にはFしかないんだ。

授業案もぜんぶ先生がつくっているから。

そして、非電化工房見学会へ。

予算50万円で建てた非電化カフェ。

中に入るとこんな感じ。

~~~ここから見学会メモ

「非電化工房」見学会に参加。

感想がうまくまとまりそうにないけど、一言で言えば、ジーンと来ちゃったなあ。静かな感動というか、そういうやつ。

高校~大学の僕のトピックは環境問題だった。その頃に出会っていたら、1年修行したかった。

環境問題は技術でなく、価値観の画一化と思考停止の問題だと思った。

生きる力。食べるもの、住む家、エネルギーを自分で何とかすること。

+生活に必要な資金を稼ぐこと。

特に住む家を自分で建てられるというときの安心感。50万円で家は建つ。

テスト弟子入りのポイント

1 体力

2 性格

3 志

杉皮の遮光性とか、もみ殻の断熱性とか、すげえなと。自給できるじゃんって。

「非電化」というのは、「電気を使わない」ということではなくて、「電気に依存しない」ということ。

「お金やエネルギーに依存しない」ということ。「生きていける」という実感。

「現代の縄文人」っていうか、そういう感じ。

テクノロジーさえも自然資源とするような。

「保温調理器」とか「圧力鍋」とか。

エネルギーを与え続ける必要はなくて、温度を保てばいいのだと。

白金カイロ「ひとりキャンペーン」。

いいなあ、藤村先生の遊び心。

土塗りワークショップの一番の利点は仲良くなること。

「非電化工房じゃないとできないワークショップ」

同じワークショップは2度とやらないという発明家の意地。

でも、あまりにもそれだと大変なので、やっぱり2,3回はやろうかという余白。笑。

その余裕が魅力だ。「しなければならない」「こうでなければならない」は一つもないのだから。

女2人で2日で1万円で井戸を掘るWS

http://hidenka.net/seminar/ws2018/ws5.htm

いきたい。

もはや上水道は維持できない。

だとすると、井戸を掘るしかないよね。

出るまで掘る。1人ではやらないこと。みんなでやること。

「発明家」とは何か?

困っている人がいたら何か発明して解決する人のこと。

汚い水が原因で子どもが毎日死んでいる。なぜそれを放っておくのか?という憤りから始まった井戸掘り。

お金を使わないで井戸を掘る方法はないか?女の人は子どものためなら動く。だから、女2人で、ってタイトルなのか。

ワークショップで簡単に水が出るのはあまりよくない。井戸掘りの技術そのものがすごいのではなくて、出るまでやっても1万円しかかからないこと。みんなでやれること。出るまでやり続けることができる、という価値。

「お金があることでチャレンジできる」のではなく、「お金がなくてもチャレンジできる」へ

出るまで掘れば井戸から水は出る。やればできる。

「非電化工房」全体の横たわる遊び心がすごいな、と。日々実験してる。

「時間が止められるか?」という問い。

「空間が狭くなるほど時間は長くなる」理論。面白かったな。

クレーの絵と谷川俊太郎の詩で感動できないはずがない。

→感動できないのは時間に追われているからだ。

→時間を止められる場所をつくれないか。

→ツリーハウス。

猪熊弦一郎×ホンマタカシも感動できないはずがない。

「時間の流れを変えられないか?」という問い。

「非電化」っていうのは技術じゃなくて思想や文化、なのだなあと。

そこに若い人が吸い込まれていくのはよくわかる。

それでいて思考停止させない余白だらけの空間がある。

常に判断、し続ける。

非日常空間をつくるには、太陽(光)を見せないこと。

「窓」とはいったい何か?

採光や風を通すという機能以外の何か、もっと大事なものが入ってくるのではないか?

それは未来や希望なのかもしれない。

想像力。

「機能」よりも大切なものがあるんじゃないか?という問い。

~~~ここまでメモ

どこまでも遊び心にあふれた発明家、藤村靖之さん。

「非電化」とは、「電気を使わない」ことではなく、「電気に依存しない」こと。

そして、「非電化工房」っていうのは、

巨大な実験場で、日常生活そのものを「自らつくる」という

プロセスそのものを楽しんでいるところ。

発明家の意地、誇りから始まった井戸掘りプロジェクト。

家を自ら作ることで得られる、圧倒的な安心感。

「時間を止めることができるか?」

「窓」ってそもそもなんだろう?

と実践を通して問われる哲学的な対話の時間。

ここには、川喜田さんの言う「仕事」が、たしかにある。

それは、探検(実験)し、野外観察し、評価と決断をして、

次の策を考えるという問題解決図式の本質がある。

「仕事」から「判断」を奪えば、それは「仕事」ではなく「執行」になる。(川喜田二郎「野性の復興」より)

この言葉は重い。

多くの人たちが「仕事」と呼んでいるものは、実は「執行」に過ぎないのではないか。

それは組織の問題でもあり、規模の問題でもあり、個人の問題でもある。

「学び」もきっとそうだ。

「授業」がそもそも「執行」に過ぎないのではないか?

そこに「判断」があるのか?

「構想計画」があるのか?

「課題が与えられ、解決策を提案する」

「観察」も「判断」も「執行」もない。

そんな授業でどんな力をつけようとするのか?

「判断」の余白をつくること。

そこに「主体性」と呼ばれるような何かが生まれるのだと思う。

それは「好奇心」だったり「探究心」だったりするのだろうけど。

たぶん、そこが一番大切なところだと。

2019年12月01日

「学び」を「創造」する

フラットな関係性をつくるコミュニケーションのデザイン。

これが僕の現代美術家としてのポジションなのですが。

昨日は黎明学舎と「れふぇり」さんのコラボ

むかごジェラート(目黒農園提供)のイオン新潟南での販売でした。

目黒さん入りパッケージ。

むかごってタピオカに似てますよね。

信州大学の福住さん、平下さんが

1泊2日で阿賀町に来てくれて、最初のお客さんをやってくれました。

1日目の夜に、

すごい発見をもらいました。

「学び」を「創造」すること。

それだ、と思いました。

高知の嶺北で瀬戸さんたちがやっていること。

それは、

創造的な学びの場づくり、ではなくて

「学び」の「創造」だった。

嶺北探究の授業で誰よりも学んでいたのは

瀬戸さん自身だった。

しかもそれは、授業という「場」がなければ成立しない

学びだった。

そこに惹かれて、中学生は入学を決めていくのではないかという仮説。

嶺北には、「あこ」には、「学び」の「創造」がある。

学びを創造する。

創造的行為を積み重ねて「ふるさと」をつくる。

むかごジェラートっていうのは

たぶんそういうこと。

初めてのことをやることで「学びの場」が創造される。

高校生と講師の区別なく、

学びを創造していきたいと思った。

そして何よりも僕自身は

学びの創造の際に起こる

フラットなコミュニケーションを見たいのだと思った。

楽しくなってきた。

これが僕の現代美術家としてのポジションなのですが。

昨日は黎明学舎と「れふぇり」さんのコラボ

むかごジェラート(目黒農園提供)のイオン新潟南での販売でした。

目黒さん入りパッケージ。

むかごってタピオカに似てますよね。

信州大学の福住さん、平下さんが

1泊2日で阿賀町に来てくれて、最初のお客さんをやってくれました。

1日目の夜に、

すごい発見をもらいました。

「学び」を「創造」すること。

それだ、と思いました。

高知の嶺北で瀬戸さんたちがやっていること。

それは、

創造的な学びの場づくり、ではなくて

「学び」の「創造」だった。

嶺北探究の授業で誰よりも学んでいたのは

瀬戸さん自身だった。

しかもそれは、授業という「場」がなければ成立しない

学びだった。

そこに惹かれて、中学生は入学を決めていくのではないかという仮説。

嶺北には、「あこ」には、「学び」の「創造」がある。

学びを創造する。

創造的行為を積み重ねて「ふるさと」をつくる。

むかごジェラートっていうのは

たぶんそういうこと。

初めてのことをやることで「学びの場」が創造される。

高校生と講師の区別なく、

学びを創造していきたいと思った。

そして何よりも僕自身は

学びの創造の際に起こる

フラットなコミュニケーションを見たいのだと思った。

楽しくなってきた。