2020年02月25日

差別化や資源化ではなく

SCHシンポジウム2日目@東北芸術工科大学

昨日のすさまじいインプットの嵐をなんとかアウトプットして迎えた二日目。

晴れた空。(芸工大からの眺めです)

2日目。

とんでもない衝撃が待っていました。

長野県教育委員会事務局 高校改革推進参与:内堀繁利さん。

放つ一言一言に、実践者の重みと思いがあった。

僕は今まで、何をして、何を考えてきたのだろうか?

・他の高校と、どうやって「差別化」するか。

・ネットN高と違って、「全日制」で、かつ「地方」で、何ができるか。

・まちの資源や課題をどうやって「教育資源化」するか。

そんな浅い問いたちを一蹴してくれた講演だった。

そもそも、何のために高校教育はあるんだっけ?

だれの幸せを願って、あなたはここにいるんですか?

あなたがそこにいる意味はなんですか?

胸の奥底にある、そんな問いを掘り出されるような、えぐりだされるような、そんな時間。

~~~以下メモ

長野県教育委員会高校改革~夢に挑戦する学び~

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/saihen/joho/manabinokaikaku.html

長野県は教育先進県と言われる。

そのベースにあるのは「学びと自治」

長野は長野市一帯の北信、松本市一帯の中信、上田市一帯の東信、飯田市一帯の南信

と4つの地方が大きく分かれていることもあり、教育のカタチもそれぞれの学校の自主性に任され、

・全人教育

・子ども中心主義

・子どもへの信頼に基づく教育

をキーワードに進められてきた。

そんな中で

白馬高校(デュアルシステム、高校生ホテルなどの事例)

上田高校(3つの探求、3つのフィールドワーク、3つの海外留学)

などの取り組みが生まれてきた。

教育委員会の役割

1 少し前を歩く

2一緒に歩く

3背中を押す

具体的であること、イメージが沸くこと。

全ての学校を特色化・魅力化していくこと。

学力のモノサシ以外で測ること。

新「でも」「しか」

ウチ「でも」やれるかも。真似してやってみる。

ウチに「しか」できない。やるしかない。

【探究の仕方を学ぶ】

問い・好きから始まる「課題設定」→情報収集→アクション(行動)→整理・分析→まとめ・表現→課題設定

※探究の質を上げるには「問い・好き」と「アクション(行動)」が不可欠。

★探究の質を高めれば生徒が変容する。

ただ活動しているだけではなく、それを深めること

アカデミック・エリートとストリート・エリート。

どっちも必要

★「テーマ」から「問い」へ★

・「社会課題」:最初は教師が示さないと始まらない

・「+α」:SDGs、理数(SSH)、地域(地元)等学校特有のテーマ

・「生徒自身の興味・関心」

の3つの真ん中に課題探究テーマを設定する

→行きつ戻りつ「テーマ」を具体的な問いに落とし込む中で生徒が自分と向かい核心を見出す。

★探究活動が主体性の発揮と共に進行すればそれはキャリア教育になる。

杉並区:特定の課題に対する調査H30より

https://www.city.suginami.tokyo.jp/seibi/1022531/1033738/1033745/index.html

主体性:

私たちは、自らの学習者としての経験を省察することで、主体性が発現する最も本質的な要素が個別に「選ぶ」ことにあり、自身で選んだ課題や方法で学びを深めるからこそ深く探究に「浸る」のだということを、いま一度思い起こさなければなりません。

★高校間連携、高大連携、地域との連携の推進

~1つの学校やこれまでの学びの概念を越える~

・高校間連携による、合同授業、公開講座、教員の相互授業、単位互換等の検討

・高大連携プラットフォーム(県教委・知事部局共同設置、県内大学参加)

・地域協働プラットフォームの構築(モデル校・再編統合校でスタート)

・地域協働連携室の設置(空間デザインの一環として)

・文部科学省・それ以外の中央省庁や企業とのタイアップ

⇒どこの高校にいっても、他の高校や地域の教育プログラムに参加できる、単位互換する。

★長野県の高校改革が目指すもの:学校・教育の意味や価値の転換と新たな学びの指標の設定を行う。

教員(指導者)主導の「教育」→生徒(学習者)主体の「学び」

学校に閉じた箱の中の「お勉強」→社会と一体的で、Actionを伴った、市民としての「学び」

集団を成立させるための同質的な個の育成→一人ひとりの存在やいのちから立ち上がる多様な自立した個の尊重

うまくいくこと、闘って勝つことの追求→チャレンジすること、失敗することと共に考え創ることの推奨

Equality (平等)の提供→Equity(公正)の提供

同調圧力により、いることがつらい場所→自己開示や対話により学びを深められる、楽しくて、行きたい場所

他者との比較による相対的・偏差値的評価→構築した自分軸に基づき自分の成長が実感できる指標

個が集団の使いなのではなく、集団が個の使いだ。

そして、内堀さんが上田高校高校生に向けたメッセージが熱い。

前例踏襲→「常識」を疑うこと、新しい発想、新しい価値の創造

時代・社会に適応する力+新しい時代や社会を創造する力を身に付け

「当事者意識」を育み、それを持ち続けてほしい。

・自分の人生を生きる当事者として

・学校を共に創る当事者として

・社会の一員(市民)としての当事者として

・新しい社会を創り次の時代につなぐ当事者として

一人ひとりが新しい時代や社会を創造する力と意思を持つことが大事。

特色化・魅力化は何のため?

偏差値とか点数以外の軸を作りたい。

★もうひとつの軸をつくる

ひとりひとりの生き方を大事にする。

思い当たることは全部やる

まずは子どもたちの変容を見せること。

エビデンスなしに好きなことを言わせない。

そして根気強く対話をすること。

2-8の法則。(ティッピングポイント)

「生徒一人ひとり(の学び)を本当に大切にする」の徹底追究

★生徒個々が自分のペースで行う生徒主体の「学び」

・Edtech、自立的学び等による個別最適で主体的な学び

・BYOD、ネット活用等による、いつでもどこでも学べる環境

・教員の役割は、ティーチャー(教授者)からファシリテーター(調整促進者)・伴走車へ。

★生徒の「リアル」から始まるワクワク感のある「学び」

・興味関心や身近な問題意識からスタートし、必要な知識を習得する逆方向の学び

・課題や発見に溢れ、学びと学ぶ意欲がリンクする、リアルな学び

★社会と一体的で、多様な人々と協同する「学び」

・学校、地域や社会などすべてが学びのフィールド、校内外のすべてが学びの協同者

・社会課題に向き合い、市民性を育成する「探究的な学び」「信州学」、PBL、STEAM

これらの土台に「多様性を受容し、失敗を許容する環境」がある。

(哲学)対話による内省、自己肯定感、学ぶ意欲の向上、同町圧力の排除

~~~

ここまで内堀さんの講演。

なんというか、気迫に圧倒された。

さすがSCHシンポジウム、プログラム企画者すげーなって。

このタイミングでこれか、って。

その話を受けて、

「学びの土壌に対して教育行政は何ができるか?」のフィッシュボール(金魚鉢)ワークショップへ。

【岡山県和気閑谷高校、香山真一校長】

1995オウム真理教事件→教育への疑問

偏差値上位の大学にこのまま送り込んでいいのか?

2007学力調査に参加しない犬山市の事例

→集団のために個人があるのではなく、個人を育てるために集団が必要である→協働することで個人を育てる

「自分の尺度で生きていく人をつくること」

「仲間(多様性)の中でどう力を育んでいくか。」

世界がそちらに向かっている→教育の方向性に対する信頼

先生方の純粋な部分を掘り起こす。

「学校」は慣性が強く働く:☓ビジョンなくても進んでしまう 〇変えてしまえば回っていく。

★先生方が若いこと。

ワザとして、

・先生方にひたすら情報を共有していく

・先生方から選択肢へのアドバイス聞いてみる

和気閑谷高校:子どもたちからどうやって学びを得るか?

全日制でもトガった子が自由に学べる仕組みが作れないか?

小国高校:生徒に動かされて先生が変わる

阿南高校:ノーサイン野球を授業でやったらいい。

★生徒のパワーで学校を動かしていく。

じゃんけんぽん理論(大槌・菅野さん)

NPO(グー)と学校(パー)の関係は

チョキの関係を持ってる第3者との関係によってよくなる。

地域のじゃんけん構造を理解し、そのボタンを押す。

行政=言葉がすごく大事

まち全体の中で教育がどう位置づけられているのか?

総合計画を読むこと(教育大綱→総合計画)

「政治」もやっていく。説得材料はエビデンスだけじゃなく人(生徒、大人、熱意)

大正大学・浦崎先生「タイムマシンに乗っているようだ」

浦崎レポート「住んではいけない」(笑)

高校を核にしてどんな地域をつくっていくか。そこに投資できるかどうか?

ひとりで全部できない

飛騨市学園構想:大人の探究活動の授業案。

探究:誰もゴールがわからない:正解のないゴールに向かっていく。

みんなで対話しながら進んでいくしかない。

行政が3.0のままでは成り立たない

★学校は探究的学びが必要だが行政も探究的学びが必要

「ああいう子を育てたいよね。」っていう共通認識

コミュニケーションデザイン=政治 ※決済できる人を連れていく⇒見てもらう。

コーディネーター=通訳は短期的には必要だが、長期的には対話の場で解決する。

【ランチタイム】

地域系部活動について

同世代からの刺激は大きい。

自分の好きなことを学べる環境(好きを深める)=自分たちがまちの中に起こすプロジェクト

「自分の学校生活を自分でデザインする、したい人」

〇〇デザイン同好会(仮)でスタートする。

※中学校にもポスターを貼る

成功や失敗を評価するんじゃなくて、活動そのものを承認すること。

【ふりかえり】

・「学びの土壌」をつくる=学びの生態系をつくる

・生徒も先生も学校も行政も相互に作用しあっている。

・2日間の学び、「自校」「他校」とか「ネット」「全日制」とか2項対立ではない第3の道

・「計画・実行」と「とりあえずやってみる」の2つを使いこなせるようになること

・学力だけのモノサシじゃない、もうひとつのモノサシをつくる

・アカデミックエリートとストリートエリート。ストリートエリート+本(読書)がいいのではないか。

・学びの伴奏者、俯瞰者としての本

・「地域軸」「自分軸」だけではなく、+α(切り口)という3軸の真ん中に「探究」をつくること。

・「社会が学校を変えるのではなく、学校が社会を変えるのです」

・「対話」しながら前に進むこと、一段一段上がること。

~~~ここまでメモおこし

そしてふりかえりのシェア。

ここでも小国高校の生徒たちが炸裂した。

・先生を操り人形にする

・新人(転勤)教員研修として「あなたの番です」→「あなたも変です」研修をやる

ラストは、

「カリキュラムを変えたい」と言っていた。さすがにウケた。

SCHシンポジウム5年間の歩み。

5年間には想像も付かなかった世界が目の前にある、と浦崎先生は言っていた。

高校改革のプレイヤーが高校生自身になっている世界がそこにあった。

芸工大コミュニティデザイン学科の岡崎学科長も、

今回のテーマ「高校生も大人も変態できる学びの土壌づくりとは?」に言及。

実行委員の学生が言っていたという。

「先生、サナギって中で何度もドロドロに溶けちゃうんですよ」

そっか。

変態ってそういうことか。

今ある形を残したまま、変わることはできない。

いったん今のアイデンティティを捨てないといけないのかもしれない。

SCHシンポジウム初参加。

衝撃ばかりの2日間だった。

特に2日目の内堀さんの話に。

「他校との差別化をどう図っていくか?」

という問いにひたすら向かっていた僕は、ガツンとやられた。

そうじゃないだろ、もっと先を、未来を、そしてひとりひとりの生徒たちを見ろよ、と。

ごめんなさいって思った。

もっと先を、未来を見て、そこに向かっていくこと。

あらゆる周りの人たちと「対話」を重ねていくこと。

周りの人たちと協働し、未来をつくっていくこと。

いいものを見せてもらった。

残された時間はあまりないけど、ここから登っていくしかない。

まだ見えない雲の上に、さらに高い頂上があるのだろうけど。

昨日のすさまじいインプットの嵐をなんとかアウトプットして迎えた二日目。

晴れた空。(芸工大からの眺めです)

2日目。

とんでもない衝撃が待っていました。

長野県教育委員会事務局 高校改革推進参与:内堀繁利さん。

放つ一言一言に、実践者の重みと思いがあった。

僕は今まで、何をして、何を考えてきたのだろうか?

・他の高校と、どうやって「差別化」するか。

・ネットN高と違って、「全日制」で、かつ「地方」で、何ができるか。

・まちの資源や課題をどうやって「教育資源化」するか。

そんな浅い問いたちを一蹴してくれた講演だった。

そもそも、何のために高校教育はあるんだっけ?

だれの幸せを願って、あなたはここにいるんですか?

あなたがそこにいる意味はなんですか?

胸の奥底にある、そんな問いを掘り出されるような、えぐりだされるような、そんな時間。

~~~以下メモ

長野県教育委員会高校改革~夢に挑戦する学び~

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/gakko/saihen/joho/manabinokaikaku.html

長野県は教育先進県と言われる。

そのベースにあるのは「学びと自治」

長野は長野市一帯の北信、松本市一帯の中信、上田市一帯の東信、飯田市一帯の南信

と4つの地方が大きく分かれていることもあり、教育のカタチもそれぞれの学校の自主性に任され、

・全人教育

・子ども中心主義

・子どもへの信頼に基づく教育

をキーワードに進められてきた。

そんな中で

白馬高校(デュアルシステム、高校生ホテルなどの事例)

上田高校(3つの探求、3つのフィールドワーク、3つの海外留学)

などの取り組みが生まれてきた。

教育委員会の役割

1 少し前を歩く

2一緒に歩く

3背中を押す

具体的であること、イメージが沸くこと。

全ての学校を特色化・魅力化していくこと。

学力のモノサシ以外で測ること。

新「でも」「しか」

ウチ「でも」やれるかも。真似してやってみる。

ウチに「しか」できない。やるしかない。

【探究の仕方を学ぶ】

問い・好きから始まる「課題設定」→情報収集→アクション(行動)→整理・分析→まとめ・表現→課題設定

※探究の質を上げるには「問い・好き」と「アクション(行動)」が不可欠。

★探究の質を高めれば生徒が変容する。

ただ活動しているだけではなく、それを深めること

アカデミック・エリートとストリート・エリート。

どっちも必要

★「テーマ」から「問い」へ★

・「社会課題」:最初は教師が示さないと始まらない

・「+α」:SDGs、理数(SSH)、地域(地元)等学校特有のテーマ

・「生徒自身の興味・関心」

の3つの真ん中に課題探究テーマを設定する

→行きつ戻りつ「テーマ」を具体的な問いに落とし込む中で生徒が自分と向かい核心を見出す。

★探究活動が主体性の発揮と共に進行すればそれはキャリア教育になる。

杉並区:特定の課題に対する調査H30より

https://www.city.suginami.tokyo.jp/seibi/1022531/1033738/1033745/index.html

主体性:

私たちは、自らの学習者としての経験を省察することで、主体性が発現する最も本質的な要素が個別に「選ぶ」ことにあり、自身で選んだ課題や方法で学びを深めるからこそ深く探究に「浸る」のだということを、いま一度思い起こさなければなりません。

★高校間連携、高大連携、地域との連携の推進

~1つの学校やこれまでの学びの概念を越える~

・高校間連携による、合同授業、公開講座、教員の相互授業、単位互換等の検討

・高大連携プラットフォーム(県教委・知事部局共同設置、県内大学参加)

・地域協働プラットフォームの構築(モデル校・再編統合校でスタート)

・地域協働連携室の設置(空間デザインの一環として)

・文部科学省・それ以外の中央省庁や企業とのタイアップ

⇒どこの高校にいっても、他の高校や地域の教育プログラムに参加できる、単位互換する。

★長野県の高校改革が目指すもの:学校・教育の意味や価値の転換と新たな学びの指標の設定を行う。

教員(指導者)主導の「教育」→生徒(学習者)主体の「学び」

学校に閉じた箱の中の「お勉強」→社会と一体的で、Actionを伴った、市民としての「学び」

集団を成立させるための同質的な個の育成→一人ひとりの存在やいのちから立ち上がる多様な自立した個の尊重

うまくいくこと、闘って勝つことの追求→チャレンジすること、失敗することと共に考え創ることの推奨

Equality (平等)の提供→Equity(公正)の提供

同調圧力により、いることがつらい場所→自己開示や対話により学びを深められる、楽しくて、行きたい場所

他者との比較による相対的・偏差値的評価→構築した自分軸に基づき自分の成長が実感できる指標

個が集団の使いなのではなく、集団が個の使いだ。

そして、内堀さんが上田高校高校生に向けたメッセージが熱い。

前例踏襲→「常識」を疑うこと、新しい発想、新しい価値の創造

時代・社会に適応する力+新しい時代や社会を創造する力を身に付け

「当事者意識」を育み、それを持ち続けてほしい。

・自分の人生を生きる当事者として

・学校を共に創る当事者として

・社会の一員(市民)としての当事者として

・新しい社会を創り次の時代につなぐ当事者として

一人ひとりが新しい時代や社会を創造する力と意思を持つことが大事。

特色化・魅力化は何のため?

偏差値とか点数以外の軸を作りたい。

★もうひとつの軸をつくる

ひとりひとりの生き方を大事にする。

思い当たることは全部やる

まずは子どもたちの変容を見せること。

エビデンスなしに好きなことを言わせない。

そして根気強く対話をすること。

2-8の法則。(ティッピングポイント)

「生徒一人ひとり(の学び)を本当に大切にする」の徹底追究

★生徒個々が自分のペースで行う生徒主体の「学び」

・Edtech、自立的学び等による個別最適で主体的な学び

・BYOD、ネット活用等による、いつでもどこでも学べる環境

・教員の役割は、ティーチャー(教授者)からファシリテーター(調整促進者)・伴走車へ。

★生徒の「リアル」から始まるワクワク感のある「学び」

・興味関心や身近な問題意識からスタートし、必要な知識を習得する逆方向の学び

・課題や発見に溢れ、学びと学ぶ意欲がリンクする、リアルな学び

★社会と一体的で、多様な人々と協同する「学び」

・学校、地域や社会などすべてが学びのフィールド、校内外のすべてが学びの協同者

・社会課題に向き合い、市民性を育成する「探究的な学び」「信州学」、PBL、STEAM

これらの土台に「多様性を受容し、失敗を許容する環境」がある。

(哲学)対話による内省、自己肯定感、学ぶ意欲の向上、同町圧力の排除

~~~

ここまで内堀さんの講演。

なんというか、気迫に圧倒された。

さすがSCHシンポジウム、プログラム企画者すげーなって。

このタイミングでこれか、って。

その話を受けて、

「学びの土壌に対して教育行政は何ができるか?」のフィッシュボール(金魚鉢)ワークショップへ。

【岡山県和気閑谷高校、香山真一校長】

1995オウム真理教事件→教育への疑問

偏差値上位の大学にこのまま送り込んでいいのか?

2007学力調査に参加しない犬山市の事例

→集団のために個人があるのではなく、個人を育てるために集団が必要である→協働することで個人を育てる

「自分の尺度で生きていく人をつくること」

「仲間(多様性)の中でどう力を育んでいくか。」

世界がそちらに向かっている→教育の方向性に対する信頼

先生方の純粋な部分を掘り起こす。

「学校」は慣性が強く働く:☓ビジョンなくても進んでしまう 〇変えてしまえば回っていく。

★先生方が若いこと。

ワザとして、

・先生方にひたすら情報を共有していく

・先生方から選択肢へのアドバイス聞いてみる

和気閑谷高校:子どもたちからどうやって学びを得るか?

全日制でもトガった子が自由に学べる仕組みが作れないか?

小国高校:生徒に動かされて先生が変わる

阿南高校:ノーサイン野球を授業でやったらいい。

★生徒のパワーで学校を動かしていく。

じゃんけんぽん理論(大槌・菅野さん)

NPO(グー)と学校(パー)の関係は

チョキの関係を持ってる第3者との関係によってよくなる。

地域のじゃんけん構造を理解し、そのボタンを押す。

行政=言葉がすごく大事

まち全体の中で教育がどう位置づけられているのか?

総合計画を読むこと(教育大綱→総合計画)

「政治」もやっていく。説得材料はエビデンスだけじゃなく人(生徒、大人、熱意)

大正大学・浦崎先生「タイムマシンに乗っているようだ」

浦崎レポート「住んではいけない」(笑)

高校を核にしてどんな地域をつくっていくか。そこに投資できるかどうか?

ひとりで全部できない

飛騨市学園構想:大人の探究活動の授業案。

探究:誰もゴールがわからない:正解のないゴールに向かっていく。

みんなで対話しながら進んでいくしかない。

行政が3.0のままでは成り立たない

★学校は探究的学びが必要だが行政も探究的学びが必要

「ああいう子を育てたいよね。」っていう共通認識

コミュニケーションデザイン=政治 ※決済できる人を連れていく⇒見てもらう。

コーディネーター=通訳は短期的には必要だが、長期的には対話の場で解決する。

【ランチタイム】

地域系部活動について

同世代からの刺激は大きい。

自分の好きなことを学べる環境(好きを深める)=自分たちがまちの中に起こすプロジェクト

「自分の学校生活を自分でデザインする、したい人」

〇〇デザイン同好会(仮)でスタートする。

※中学校にもポスターを貼る

成功や失敗を評価するんじゃなくて、活動そのものを承認すること。

【ふりかえり】

・「学びの土壌」をつくる=学びの生態系をつくる

・生徒も先生も学校も行政も相互に作用しあっている。

・2日間の学び、「自校」「他校」とか「ネット」「全日制」とか2項対立ではない第3の道

・「計画・実行」と「とりあえずやってみる」の2つを使いこなせるようになること

・学力だけのモノサシじゃない、もうひとつのモノサシをつくる

・アカデミックエリートとストリートエリート。ストリートエリート+本(読書)がいいのではないか。

・学びの伴奏者、俯瞰者としての本

・「地域軸」「自分軸」だけではなく、+α(切り口)という3軸の真ん中に「探究」をつくること。

・「社会が学校を変えるのではなく、学校が社会を変えるのです」

・「対話」しながら前に進むこと、一段一段上がること。

~~~ここまでメモおこし

そしてふりかえりのシェア。

ここでも小国高校の生徒たちが炸裂した。

・先生を操り人形にする

・新人(転勤)教員研修として「あなたの番です」→「あなたも変です」研修をやる

ラストは、

「カリキュラムを変えたい」と言っていた。さすがにウケた。

SCHシンポジウム5年間の歩み。

5年間には想像も付かなかった世界が目の前にある、と浦崎先生は言っていた。

高校改革のプレイヤーが高校生自身になっている世界がそこにあった。

芸工大コミュニティデザイン学科の岡崎学科長も、

今回のテーマ「高校生も大人も変態できる学びの土壌づくりとは?」に言及。

実行委員の学生が言っていたという。

「先生、サナギって中で何度もドロドロに溶けちゃうんですよ」

そっか。

変態ってそういうことか。

今ある形を残したまま、変わることはできない。

いったん今のアイデンティティを捨てないといけないのかもしれない。

SCHシンポジウム初参加。

衝撃ばかりの2日間だった。

特に2日目の内堀さんの話に。

「他校との差別化をどう図っていくか?」

という問いにひたすら向かっていた僕は、ガツンとやられた。

そうじゃないだろ、もっと先を、未来を、そしてひとりひとりの生徒たちを見ろよ、と。

ごめんなさいって思った。

もっと先を、未来を見て、そこに向かっていくこと。

あらゆる周りの人たちと「対話」を重ねていくこと。

周りの人たちと協働し、未来をつくっていくこと。

いいものを見せてもらった。

残された時間はあまりないけど、ここから登っていくしかない。

まだ見えない雲の上に、さらに高い頂上があるのだろうけど。

2020年02月24日

対話的アプローチから始まる「土づくり」と高校魅力化

SCHシンポジウム1日目@東北芸術工科大学。

芸工大コミュニティデザイン学科発の高校×地域の一大イベントに初参加。

大槌高校のビジョンづくりの話に度肝を抜かれ、

その後の懇親会でチームカタリバのすごさを実感した。

オープニングを飾った

小国高校の「ワークショップマインド」について考えさせられ、

大崎海星の取釜さんがやってきたこととか、

まちづくりと高校魅力化の関係とか。

教育学っていうよりは経営学っぽいこと。

激しいインプットの嵐に2日目に行けなそうなので、

ここにアウトプットしておきます。

~~~ここからメモ

オープニングキーワード「変態」

どんな高校生に「変態」してほしいか?

・「価値」を自ら決められる

・新たな「価値」を他者と協働して創り出せる

卵から幼虫、さなぎ、成虫へ。

脱皮を繰り返して変態していくこと。

幼虫がさなぎになるために

適切な環境(土壌)が必要

人間が変態するにも

「学びの土壌」が必要

【大正大学浦崎先生】

自分らしく地域とかかわっていける高校

感じて、問いを立て、意味を味わうこと

問いには「感じること=感性」が必要

「感性」=「個性」

マイプロ→「ジブンゴト」化できるか。

普通科は普通か?

藩校改革の時代。平安貴族から鎌倉武士の時代。

大船渡高校の国公立推薦合格者数。

探究と教科との連携。

全ての高校生にマイプロを。

誰がいつアプローチしたら誰にどこまで届くのか?

教育を自動車に例えると

学力低下→パワーダウン

その自動車を一生懸命押していないか?

自動車を自走している状態にしないと。

燃料は知的欲求

【小国高校】

「全国高等学校小規模校サミット」から

生徒が、先生が、地域が変わった。

全国から18校60名が参加。

やったことがない→やってみるへ

モチベーションが上がったのは

「人とのかかわり」があったとき。

20の役割を個性に合わせて分担した。

ファシリテート研修で学んだこと

・Yes,and

・名前を呼ぶ

・話の量を均等にする

・自分から意見を出す

1 雰囲気づくり

2 やっている様子の観察

3 一緒にやってみる

安心・安全の土壌⇔対話の土壌

「Yes,and」というコミュニケーションから。

指導者から支援者へ

試行錯誤は楽しいこと、かつ「探究」そのもの。

提案!「ゼロからやろう」を見つけて仲間とやってみよう

★楽しくなきゃ学びじゃない

★保健室の相談内容が変化した

自信の無さ→プロジェクト相談へ

★前年度を踏襲しない

やってみた→実感した→ふりかえった→問いが生まれた→分析した

「小国高校だからこそできる」

コンプレックスが誇りに変わる瞬間

【阿部剛志さん】

「学びの土壌とは何か、なぜ必要か?」

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2019/11/seiken_191122_3.pdf

「何を、どのように学ぶか」より

「誰と、どのような環境で学ぶか」が重要

生徒にとっての学びの環境

「家庭」・自宅の環境・親の資本(経済、社会)

「学校」・校訓伝統・友人の意欲・教職員の資本(社会)

「地域」とは?

高校生はなぜ「変態」できたか。

・周りの雰囲気

・大人に出会えたこと

地域に必要なこと=学びの土壌←率先垂範

挑戦の連鎖を生む「安心・安全の土壌」←大人の主体性

協働を生む「多様性の土壌」←大人の協働性

問う・問われる「対話の土壌」←大人の探究性

地域や社会に「開かれた土壌」←大人の社会性

土壌上位×課題探究なしのほうが

土壌下位・課題探究ありをはるかに上回り

地域学習なしでも大人の橋渡しありで

地域学習ありで大人の橋渡しなしと同じほどの成長が見込まれる。

まとめ

・「何を学ぶか?」と同等に、「誰と学ぶか?」や「どのような環境で学ぶか?」が生徒にとって非常に重要

・授業や課外活動などという方法を通して、大人が生徒にどう関われるか?どういった学習環境を用意できるか?が重要

・学習活動と学びの土壌を合わせて考えると、生徒の能力認識や行動実績の結果を理解する手掛かりになるかも?

「授業づくり」(何を学べるか、どのように学べるか:明示的なカリキュラム)と

「土壌づくり」(誰と学べるか、どのような環境で学べるか:隠れたカリキュラム)を同時に進めないといけない。

土壌づくりは「Yes,and」から、つまりまちづくり、コミュニティデザインと同じ。

よい土づくりができているところは10年以上ブレずにやっている。

質問:具体的場所は必要ないのか?

答え:場とは「人の存在」「機会」「雰囲気」だからそれが作れるなら具体的場所は不要

コアチームは3~5名でつくる、始めていくこと

活動と学びの土壌づくりをぐるぐるして、変態するアウトプットを出す。

~~~ここまで午前

午後のスタートに2日間で探究したいことは?という問い。

僕は、大崎海星の授業→公営塾→部活と地域プロジェクト

みたいな設計とそのアプローチについて、と書いた。

【午後の部① 津和野高校】

ふるさと納税のページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/627

テーマはコンソーシアムづくりについて。

スーパー事務長、藤原さん素敵だった。

あれは生徒たちも寄っていくよなあと。

津和野は人口7,400名

高校1

中学校2

小学校4

出生数 40

と阿賀町とほぼ同規模。

2013年の155名をボトムにV字回復している。

探究活動によって、

慶応大学、東大、立教などAO推薦での合格実績がすごい。

コンソーシアムの現状

共通の目標「探究的な学びを実現する」

なぜコンソーシアムをつくるのか?

→コンソーシアムは目的じゃない

→なぜあなたの地域でコンソーシアムが必要なのか?

→コンソーシアムは手段であり、作ることが目的じゃない。

→津和野が抱える課題を解決する手段としてのコンソーシアム。

津和野:コンソーシアムという一般財団法人設立。

町から300万円

高校魅力化の成果

・課題解決できる人材の育成:部活動、マイプロ、総合学習、地域活動参加

・多様な進路選択への支援:町営塾の推薦入試支援、難関大への進学者増

・新たな人の還流への期待:全国から入学者の増加、関係人口の増加、知名度の向上

魅力化の課題

・継続・持続性:人材の確保、留保難、属人的コーディネーター依存(他者との関係性・繋がり)

・連携する仕組み:町内の企業・団体が抱える資源・課題と高校の資源・課題間が未接続、高校の活動が限定的

・長期的視点・ビジョン:高校魅力化と町の未来の接続、定住政策や市民の社会参画、生涯教育や福祉・子育てへのリンク

次に行くには、共通した未来を描き、持続可能にする仕組みが必要。

事例:センセイオフィス

スイスの家具メーカーと協働し、職員室のレイアウトや家具を刷新した新職員室

①高校の教員といつでも対話できる雰囲気がすでにあった。

②働き方について一緒に考えるチーム編成・さらなる対話

③環境や空間が変われば、人の気持ちやコミュニケーションが変わることを共感

⇒

・環境を変化させたことによって、対話やコミュニケーションが加速する

・個人の中に新たな視点が働き方やハード面への理想が生まれる

今後のコンソーシアム:数年かけて耕していく。

生徒主体の幅広い活動も増加

・総合的な学習の時間内で行なってきたプロジェクト型学習

・生徒主体で始まったマイプロジェクト

・地域系部活動・グローカルラボの地域活動

生徒や町なかから生まれた様々な活動

それぞれに役割があり、補い合ったり、協働することもできる。

お互いがつながり、機能を持つことで新たな視点や見えてこなかった課題を

発見できるそれに対して探究を行なっていく。

コンソーシアムが学びの土壌の質を高め、まち全体が学びの場になる。

連携の場所、交流の場所をつくる:小さなプロジェクトを回す

⇒バームクーヘンの少しでも内側へ。

~コンソーシアムでできることはまだまだ模索段階であり、変態する~

地元の人達が、高校が、町が、どんな子どもを育てたいのか

そのためにどんな町でありたいか、

それをずっと長く続けるために、いま何をすべきか、

子どもたちが笑顔でのびのびと育つ町ってどんな町だろうか

みんなが笑顔で楽しく暮らせていけるにはどうすればいいか。

一部の決まった人たちが一部の決まった場所で一部の決まった形で考えるだけでは

それを為すことはできない。閉じられた世界でなく開かれた世界にこそ魅力的な教育や

町づくりがあるのだろうと、そうした気づきの先にこの地域・教育の魅力化の流れがあるのだろうと思っています。

(津和野高校事務長 藤原健司)

↑かっこいい

校長じゃなくて事務長っていうのが熱いですよね。

事務長は1年目。自分が使える人だと思ってもらえるか?ということを考え、

まずは寮のお風呂の改修をうまいことやる。

「あの手この手」で、って「政治」のことですよね。

「政治」が得意なやつは政治をやればいいんだ。

それも対立しないで、一緒にやるということ。

やったらこんないいことあるよ、ほかのところにもってかれてもいいの?

みたいなコミュニケーションデザイン

ツルハシブックスで目指した「2段階支援」が理想なのかも。

【午後の部② 飯野高校 梅北先生】

探究の時間の探究:生徒も先生も変態

宮崎県えびの市

H21:90名/120名定員

H26:70名/120名定員

飯野高校は何のための高校だろう?

高校教育は何のため?

他地域の先進事例を見に行った

探究によって学校、地域が変化している

→飯野高校も探究を軸に。

「違和感」勉強だけじゃないんじゃないか。

パーソナリティ特性(溝上慎一先生)

http://smizok.net/education/PDF/PDFa00034(personality5).pdf

社会適応できる→勉強だけではない。

学校と社会を分けるのではなく、学校を社会の中に入れてしまう。

飯野高校の探究プロセス

テーマ設定・(企画)→フィールドワーク・調査分析・(企画)→実践→リフレクション→最初に戻る

実践型課題解決活動

「教員が主体的に」+「チームとしてやる」

※コンテンツを入れるだけでNG

「一緒に学ぶ」:教師自身の幅も広がる

なぜ地域?なぜ探究?

「シフトチェンジ」が起こる。子どもたちの表情が変わる。

「つなぐ」→「出す」→「ふりかえる」

★「認める」:ひたすらに認める。

えびの未来カフェ→大人たちが認めてくれる場所

「承認」されること。

社会現象を自分が変えられるかもしれない。

探究コース50%(総合20.0%、生活文化38.1%、全体37.8%)

他校を見に行ってやってみる:いつのまにかオリジナルに変化している。

3年C組の生徒

「飯野高校は何でもチャレンジできる学校です。先生がチャレンジを受け止めてくれる」

魅力化コアチーム会議:年5回

グローカル学習サミット:主催者は勝手にふりかえっている

★ふりかえりの文化を作ること:ふりかえるものだって体が思っている

探究と進路:ふりかえりによって。何をどう感じたか?

これから:

・教育課程のさらなる工夫

・探究的な学びの評価の在り方

・探究的な学びの蓄積の在り方

・地域支援者(協力・伴走者)への配慮と協働の在り方

・地域をフィールドにした持続可能な探究的学びの在り方

・探究的な学びの広報・発信の在り方

【午後の部③ 大槌高校のビジョンづくり】

1 大槌高校魅力化構想

2 探究「三陸みらい探究」(文科省事業)

3 コーディネーターの配置(カタリバ)

魅力化ってなんだ?

どうすれば魅力化できるか?

魅力ある学校はどんな学校?

我々はどこにむかっているか?

→ゴールが見えない→ビジョンが必要

ビジョン:魅力化構想骨子を半年かけてつくる。

ステップ1 育てたい力&人物像(生徒・教員・地域の意見集約)

ステップ2 そういった人材を育てる大槌の風土(大槌の魅力あるリソースは何か)

ステップ3 魅力化構想コンセプト(全国募集を意識したキャッチフレーズ)

ステップ4 めざす学校の姿(どのような学校をつくりたいか)

コンセプト作成の観点

・地域がその目標に向かって協力したいと思える(この地域だからこそという側面)

・町内の生徒が進学したいと思える

・全国の生徒が進学したいと思える

「大海を航る 大槌(ハンマー)を持とう」

・自立:意志がある→自らの志を深め、物事を探究する意欲を持ち、主体的に行動できる人

・協働:仲間と共にある→世代や地域、言語が異なる人との交流を通して、違いを超えて共創することができる人

・創造:逆境から創り出す→しなやかな心を持ち、新しい価値を創ることができる人

・海:地域→高校生が地域から受容されていると感じ、地域と積極的に関わろうとすることを応援する地域性

・空:希望→異なる他者との対話を通して、願いや志をより鮮明にし、高校生自身の生き方を見直す機会

・山:多様性→異なる個が尊重され、多様な価値観を持つことが許容される地域性

・風:挑戦→他社の挑戦に協力し、それぞれの挑戦が肯定・応援され、失敗が許容される地域性

学校の目指す姿

1 生徒一人ひとりの目標が応援され、それぞれがもつ強み(大槌)を見つけられる学校

2 未来社会に生きる力をつける学校

3 多様な価値観で多様な個性を支える学校

4 地域が学びを育て、学びが地域を育てる学校

★生徒と教員と地域のあいだにビジョンをつくること。

5月:魅力化全校集会(生徒)

5月:教職員魅力化検討会(教員)

7月:魅力化構想懇談会(地域:生徒含む)

9月:第2回全校集会:なりたい人物像を問う

9月:第2回教職員魅力化検討会

10月:全校集会で投票

11月:教員と地域で再検討

大きく「自分」「他者」「未来」に関することが出てきた。

「自分」:何事にも一生懸命な人、ポジティブ

「他者」:思いやりがある人

「未来」:向上心がある人、行動力がある人

→計画へ

〇〇たれ(例:ふたば未来高校「時代の変革者たれ」)ではなく、

〇〇を持とうは、生徒自身がかかわり、対話から生まれた感がある。

上からではなく、下から、協働してつくっている。

~~~ここまで午後の部

ふりかえりでは小国高校のみなさんと同グループに。

小国高校の強さは、「ワークショップマインド」にあると思った。

芸工大コミュニティデザイン学科と協力し、

1年生のときから「Yes,and」「一緒にやる」というマインドがついている。

「前例踏襲しない」という力強いメッセージ。

これって進路とかキャリア教育的にはどうなのかな?って思って質問し、対話。

「目標を決めてそこに向かって進む」というのと、

「とりあえずやってみて、ふりかえる」というのは

まったくアプローチが違うし、それこそが「探究」と「進路」の隔たりなのかも、と思った。

対話していて思ったのは。

「それは同時に起こっていいいんだ」っていうこと。

「目標を決めてやる」と「とりあえずやる」は

両方あっていいし、自分の中でプロジェクトごとに違うアプローチをしてもいいし、

もしかしたらチームの中でも違ってもいいのかもしれないと思った。

昨日も思ったけど、2者対立構造にしないことなのかも、と。

あらためて「高校魅力化」と「地域」について、

考えさせられまくった1日だった。

いちばん印象に残ったのは大槌高校のビジョンづくり。

そしてその土台にある8年間の歩み。

この1年ずっと不思議に思ってきたこと。

それは「カタリバの手がける高校魅力化はどうしてそこまでていねいなのか?」っていう問い。

今回はそれに対してひとつの仮説が生まれたし、その仮説はきっと私たちの地域と高校に当てはまるように思う。

地域に対しても、先生に対しても、探究の授業でも、そこには対話があって、対話があるから相互信頼が生まれる。

すべてに対話的アプローチをしていること。

カタリバはいわば、高校生とのコミュニケーションのプロというか探究第一人者だ。

そのカタリバだからこそ、対話を重ね、関係性をつくり、歩みを進めてきた。

それがまさに有機農業のような「土づくり」、つまり「学びの土壌」づくりにつながっている。

小国高校の事例は、「ワークショップマインド」の大切さを思い出させてくれた。

大切なのは、ワークショップスキルではなくて、ワークショップマインドなんだ。

Yes,andであり、一緒にやるってことであり、とりあえずやるってことでもある。

そして、津和野高校の藤原事務長、最高でした。

おじさん版「モモ」だと思った。笑

あんな大人が町に何人もあふれていたら、

高校生が1日1日を楽しく、またエキサイティングに過ごせるのだろうなと思った。

高校魅力化が僕にとってとてもエキサイティングなのは、

「高校魅力化」が教育学だし経営学だしキャリア教育でもあるし、教科学習でもあるし、総合的探究でもあるから、なのかもしれないなと。

今日はホント、これは経営学だな、と思いました。

あ、土づくりは農学でもありますね。

農学部出身でよかったです。笑

芸工大コミュニティデザイン学科発の高校×地域の一大イベントに初参加。

大槌高校のビジョンづくりの話に度肝を抜かれ、

その後の懇親会でチームカタリバのすごさを実感した。

オープニングを飾った

小国高校の「ワークショップマインド」について考えさせられ、

大崎海星の取釜さんがやってきたこととか、

まちづくりと高校魅力化の関係とか。

教育学っていうよりは経営学っぽいこと。

激しいインプットの嵐に2日目に行けなそうなので、

ここにアウトプットしておきます。

~~~ここからメモ

オープニングキーワード「変態」

どんな高校生に「変態」してほしいか?

・「価値」を自ら決められる

・新たな「価値」を他者と協働して創り出せる

卵から幼虫、さなぎ、成虫へ。

脱皮を繰り返して変態していくこと。

幼虫がさなぎになるために

適切な環境(土壌)が必要

人間が変態するにも

「学びの土壌」が必要

【大正大学浦崎先生】

自分らしく地域とかかわっていける高校

感じて、問いを立て、意味を味わうこと

問いには「感じること=感性」が必要

「感性」=「個性」

マイプロ→「ジブンゴト」化できるか。

普通科は普通か?

藩校改革の時代。平安貴族から鎌倉武士の時代。

大船渡高校の国公立推薦合格者数。

探究と教科との連携。

全ての高校生にマイプロを。

誰がいつアプローチしたら誰にどこまで届くのか?

教育を自動車に例えると

学力低下→パワーダウン

その自動車を一生懸命押していないか?

自動車を自走している状態にしないと。

燃料は知的欲求

【小国高校】

「全国高等学校小規模校サミット」から

生徒が、先生が、地域が変わった。

全国から18校60名が参加。

やったことがない→やってみるへ

モチベーションが上がったのは

「人とのかかわり」があったとき。

20の役割を個性に合わせて分担した。

ファシリテート研修で学んだこと

・Yes,and

・名前を呼ぶ

・話の量を均等にする

・自分から意見を出す

1 雰囲気づくり

2 やっている様子の観察

3 一緒にやってみる

安心・安全の土壌⇔対話の土壌

「Yes,and」というコミュニケーションから。

指導者から支援者へ

試行錯誤は楽しいこと、かつ「探究」そのもの。

提案!「ゼロからやろう」を見つけて仲間とやってみよう

★楽しくなきゃ学びじゃない

★保健室の相談内容が変化した

自信の無さ→プロジェクト相談へ

★前年度を踏襲しない

やってみた→実感した→ふりかえった→問いが生まれた→分析した

「小国高校だからこそできる」

コンプレックスが誇りに変わる瞬間

【阿部剛志さん】

「学びの土壌とは何か、なぜ必要か?」

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2019/11/seiken_191122_3.pdf

「何を、どのように学ぶか」より

「誰と、どのような環境で学ぶか」が重要

生徒にとっての学びの環境

「家庭」・自宅の環境・親の資本(経済、社会)

「学校」・校訓伝統・友人の意欲・教職員の資本(社会)

「地域」とは?

高校生はなぜ「変態」できたか。

・周りの雰囲気

・大人に出会えたこと

地域に必要なこと=学びの土壌←率先垂範

挑戦の連鎖を生む「安心・安全の土壌」←大人の主体性

協働を生む「多様性の土壌」←大人の協働性

問う・問われる「対話の土壌」←大人の探究性

地域や社会に「開かれた土壌」←大人の社会性

土壌上位×課題探究なしのほうが

土壌下位・課題探究ありをはるかに上回り

地域学習なしでも大人の橋渡しありで

地域学習ありで大人の橋渡しなしと同じほどの成長が見込まれる。

まとめ

・「何を学ぶか?」と同等に、「誰と学ぶか?」や「どのような環境で学ぶか?」が生徒にとって非常に重要

・授業や課外活動などという方法を通して、大人が生徒にどう関われるか?どういった学習環境を用意できるか?が重要

・学習活動と学びの土壌を合わせて考えると、生徒の能力認識や行動実績の結果を理解する手掛かりになるかも?

「授業づくり」(何を学べるか、どのように学べるか:明示的なカリキュラム)と

「土壌づくり」(誰と学べるか、どのような環境で学べるか:隠れたカリキュラム)を同時に進めないといけない。

土壌づくりは「Yes,and」から、つまりまちづくり、コミュニティデザインと同じ。

よい土づくりができているところは10年以上ブレずにやっている。

質問:具体的場所は必要ないのか?

答え:場とは「人の存在」「機会」「雰囲気」だからそれが作れるなら具体的場所は不要

コアチームは3~5名でつくる、始めていくこと

活動と学びの土壌づくりをぐるぐるして、変態するアウトプットを出す。

~~~ここまで午前

午後のスタートに2日間で探究したいことは?という問い。

僕は、大崎海星の授業→公営塾→部活と地域プロジェクト

みたいな設計とそのアプローチについて、と書いた。

【午後の部① 津和野高校】

ふるさと納税のページ

https://www.furusato-tax.jp/gcf/627

テーマはコンソーシアムづくりについて。

スーパー事務長、藤原さん素敵だった。

あれは生徒たちも寄っていくよなあと。

津和野は人口7,400名

高校1

中学校2

小学校4

出生数 40

と阿賀町とほぼ同規模。

2013年の155名をボトムにV字回復している。

探究活動によって、

慶応大学、東大、立教などAO推薦での合格実績がすごい。

コンソーシアムの現状

共通の目標「探究的な学びを実現する」

なぜコンソーシアムをつくるのか?

→コンソーシアムは目的じゃない

→なぜあなたの地域でコンソーシアムが必要なのか?

→コンソーシアムは手段であり、作ることが目的じゃない。

→津和野が抱える課題を解決する手段としてのコンソーシアム。

津和野:コンソーシアムという一般財団法人設立。

町から300万円

高校魅力化の成果

・課題解決できる人材の育成:部活動、マイプロ、総合学習、地域活動参加

・多様な進路選択への支援:町営塾の推薦入試支援、難関大への進学者増

・新たな人の還流への期待:全国から入学者の増加、関係人口の増加、知名度の向上

魅力化の課題

・継続・持続性:人材の確保、留保難、属人的コーディネーター依存(他者との関係性・繋がり)

・連携する仕組み:町内の企業・団体が抱える資源・課題と高校の資源・課題間が未接続、高校の活動が限定的

・長期的視点・ビジョン:高校魅力化と町の未来の接続、定住政策や市民の社会参画、生涯教育や福祉・子育てへのリンク

次に行くには、共通した未来を描き、持続可能にする仕組みが必要。

事例:センセイオフィス

スイスの家具メーカーと協働し、職員室のレイアウトや家具を刷新した新職員室

①高校の教員といつでも対話できる雰囲気がすでにあった。

②働き方について一緒に考えるチーム編成・さらなる対話

③環境や空間が変われば、人の気持ちやコミュニケーションが変わることを共感

⇒

・環境を変化させたことによって、対話やコミュニケーションが加速する

・個人の中に新たな視点が働き方やハード面への理想が生まれる

今後のコンソーシアム:数年かけて耕していく。

生徒主体の幅広い活動も増加

・総合的な学習の時間内で行なってきたプロジェクト型学習

・生徒主体で始まったマイプロジェクト

・地域系部活動・グローカルラボの地域活動

生徒や町なかから生まれた様々な活動

それぞれに役割があり、補い合ったり、協働することもできる。

お互いがつながり、機能を持つことで新たな視点や見えてこなかった課題を

発見できるそれに対して探究を行なっていく。

コンソーシアムが学びの土壌の質を高め、まち全体が学びの場になる。

連携の場所、交流の場所をつくる:小さなプロジェクトを回す

⇒バームクーヘンの少しでも内側へ。

~コンソーシアムでできることはまだまだ模索段階であり、変態する~

地元の人達が、高校が、町が、どんな子どもを育てたいのか

そのためにどんな町でありたいか、

それをずっと長く続けるために、いま何をすべきか、

子どもたちが笑顔でのびのびと育つ町ってどんな町だろうか

みんなが笑顔で楽しく暮らせていけるにはどうすればいいか。

一部の決まった人たちが一部の決まった場所で一部の決まった形で考えるだけでは

それを為すことはできない。閉じられた世界でなく開かれた世界にこそ魅力的な教育や

町づくりがあるのだろうと、そうした気づきの先にこの地域・教育の魅力化の流れがあるのだろうと思っています。

(津和野高校事務長 藤原健司)

↑かっこいい

校長じゃなくて事務長っていうのが熱いですよね。

事務長は1年目。自分が使える人だと思ってもらえるか?ということを考え、

まずは寮のお風呂の改修をうまいことやる。

「あの手この手」で、って「政治」のことですよね。

「政治」が得意なやつは政治をやればいいんだ。

それも対立しないで、一緒にやるということ。

やったらこんないいことあるよ、ほかのところにもってかれてもいいの?

みたいなコミュニケーションデザイン

ツルハシブックスで目指した「2段階支援」が理想なのかも。

【午後の部② 飯野高校 梅北先生】

探究の時間の探究:生徒も先生も変態

宮崎県えびの市

H21:90名/120名定員

H26:70名/120名定員

飯野高校は何のための高校だろう?

高校教育は何のため?

他地域の先進事例を見に行った

探究によって学校、地域が変化している

→飯野高校も探究を軸に。

「違和感」勉強だけじゃないんじゃないか。

パーソナリティ特性(溝上慎一先生)

http://smizok.net/education/PDF/PDFa00034(personality5).pdf

社会適応できる→勉強だけではない。

学校と社会を分けるのではなく、学校を社会の中に入れてしまう。

飯野高校の探究プロセス

テーマ設定・(企画)→フィールドワーク・調査分析・(企画)→実践→リフレクション→最初に戻る

実践型課題解決活動

「教員が主体的に」+「チームとしてやる」

※コンテンツを入れるだけでNG

「一緒に学ぶ」:教師自身の幅も広がる

なぜ地域?なぜ探究?

「シフトチェンジ」が起こる。子どもたちの表情が変わる。

「つなぐ」→「出す」→「ふりかえる」

★「認める」:ひたすらに認める。

えびの未来カフェ→大人たちが認めてくれる場所

「承認」されること。

社会現象を自分が変えられるかもしれない。

探究コース50%(総合20.0%、生活文化38.1%、全体37.8%)

他校を見に行ってやってみる:いつのまにかオリジナルに変化している。

3年C組の生徒

「飯野高校は何でもチャレンジできる学校です。先生がチャレンジを受け止めてくれる」

魅力化コアチーム会議:年5回

グローカル学習サミット:主催者は勝手にふりかえっている

★ふりかえりの文化を作ること:ふりかえるものだって体が思っている

探究と進路:ふりかえりによって。何をどう感じたか?

これから:

・教育課程のさらなる工夫

・探究的な学びの評価の在り方

・探究的な学びの蓄積の在り方

・地域支援者(協力・伴走者)への配慮と協働の在り方

・地域をフィールドにした持続可能な探究的学びの在り方

・探究的な学びの広報・発信の在り方

【午後の部③ 大槌高校のビジョンづくり】

1 大槌高校魅力化構想

2 探究「三陸みらい探究」(文科省事業)

3 コーディネーターの配置(カタリバ)

魅力化ってなんだ?

どうすれば魅力化できるか?

魅力ある学校はどんな学校?

我々はどこにむかっているか?

→ゴールが見えない→ビジョンが必要

ビジョン:魅力化構想骨子を半年かけてつくる。

ステップ1 育てたい力&人物像(生徒・教員・地域の意見集約)

ステップ2 そういった人材を育てる大槌の風土(大槌の魅力あるリソースは何か)

ステップ3 魅力化構想コンセプト(全国募集を意識したキャッチフレーズ)

ステップ4 めざす学校の姿(どのような学校をつくりたいか)

コンセプト作成の観点

・地域がその目標に向かって協力したいと思える(この地域だからこそという側面)

・町内の生徒が進学したいと思える

・全国の生徒が進学したいと思える

「大海を航る 大槌(ハンマー)を持とう」

・自立:意志がある→自らの志を深め、物事を探究する意欲を持ち、主体的に行動できる人

・協働:仲間と共にある→世代や地域、言語が異なる人との交流を通して、違いを超えて共創することができる人

・創造:逆境から創り出す→しなやかな心を持ち、新しい価値を創ることができる人

・海:地域→高校生が地域から受容されていると感じ、地域と積極的に関わろうとすることを応援する地域性

・空:希望→異なる他者との対話を通して、願いや志をより鮮明にし、高校生自身の生き方を見直す機会

・山:多様性→異なる個が尊重され、多様な価値観を持つことが許容される地域性

・風:挑戦→他社の挑戦に協力し、それぞれの挑戦が肯定・応援され、失敗が許容される地域性

学校の目指す姿

1 生徒一人ひとりの目標が応援され、それぞれがもつ強み(大槌)を見つけられる学校

2 未来社会に生きる力をつける学校

3 多様な価値観で多様な個性を支える学校

4 地域が学びを育て、学びが地域を育てる学校

★生徒と教員と地域のあいだにビジョンをつくること。

5月:魅力化全校集会(生徒)

5月:教職員魅力化検討会(教員)

7月:魅力化構想懇談会(地域:生徒含む)

9月:第2回全校集会:なりたい人物像を問う

9月:第2回教職員魅力化検討会

10月:全校集会で投票

11月:教員と地域で再検討

大きく「自分」「他者」「未来」に関することが出てきた。

「自分」:何事にも一生懸命な人、ポジティブ

「他者」:思いやりがある人

「未来」:向上心がある人、行動力がある人

→計画へ

〇〇たれ(例:ふたば未来高校「時代の変革者たれ」)ではなく、

〇〇を持とうは、生徒自身がかかわり、対話から生まれた感がある。

上からではなく、下から、協働してつくっている。

~~~ここまで午後の部

ふりかえりでは小国高校のみなさんと同グループに。

小国高校の強さは、「ワークショップマインド」にあると思った。

芸工大コミュニティデザイン学科と協力し、

1年生のときから「Yes,and」「一緒にやる」というマインドがついている。

「前例踏襲しない」という力強いメッセージ。

これって進路とかキャリア教育的にはどうなのかな?って思って質問し、対話。

「目標を決めてそこに向かって進む」というのと、

「とりあえずやってみて、ふりかえる」というのは

まったくアプローチが違うし、それこそが「探究」と「進路」の隔たりなのかも、と思った。

対話していて思ったのは。

「それは同時に起こっていいいんだ」っていうこと。

「目標を決めてやる」と「とりあえずやる」は

両方あっていいし、自分の中でプロジェクトごとに違うアプローチをしてもいいし、

もしかしたらチームの中でも違ってもいいのかもしれないと思った。

昨日も思ったけど、2者対立構造にしないことなのかも、と。

あらためて「高校魅力化」と「地域」について、

考えさせられまくった1日だった。

いちばん印象に残ったのは大槌高校のビジョンづくり。

そしてその土台にある8年間の歩み。

この1年ずっと不思議に思ってきたこと。

それは「カタリバの手がける高校魅力化はどうしてそこまでていねいなのか?」っていう問い。

今回はそれに対してひとつの仮説が生まれたし、その仮説はきっと私たちの地域と高校に当てはまるように思う。

地域に対しても、先生に対しても、探究の授業でも、そこには対話があって、対話があるから相互信頼が生まれる。

すべてに対話的アプローチをしていること。

カタリバはいわば、高校生とのコミュニケーションのプロというか探究第一人者だ。

そのカタリバだからこそ、対話を重ね、関係性をつくり、歩みを進めてきた。

それがまさに有機農業のような「土づくり」、つまり「学びの土壌」づくりにつながっている。

小国高校の事例は、「ワークショップマインド」の大切さを思い出させてくれた。

大切なのは、ワークショップスキルではなくて、ワークショップマインドなんだ。

Yes,andであり、一緒にやるってことであり、とりあえずやるってことでもある。

そして、津和野高校の藤原事務長、最高でした。

おじさん版「モモ」だと思った。笑

あんな大人が町に何人もあふれていたら、

高校生が1日1日を楽しく、またエキサイティングに過ごせるのだろうなと思った。

高校魅力化が僕にとってとてもエキサイティングなのは、

「高校魅力化」が教育学だし経営学だしキャリア教育でもあるし、教科学習でもあるし、総合的探究でもあるから、なのかもしれないなと。

今日はホント、これは経営学だな、と思いました。

あ、土づくりは農学でもありますね。

農学部出身でよかったです。笑

2020年02月23日

人と向き合わず目標に向かう

山形といえば。

僕にとってのリノベーションの教科書「郁文堂書店」。

ここに行かなければならない。

2017年9月25日

http://hero.niiblo.jp/e485890.html

2018年1月14日

http://hero.niiblo.jp/e486766.html

に続き3度目。

今日は、スタッフに入る予定の

芸工大の学生が用事があったようで、

原田伸子さんがひとりでお店にいた。

歩いてきたら、シャッターが閉まっていたので、

大丈夫か?と思ったら、左側だけ開いていた。

ひとりたたずむ原田さん

ちょっと待ってね。と言われ出てきたのが

お茶と山形名物「青菜漬」

さらに隣で渋谷まんじゅうを買ってきてくれた伸子さん。

僕、孫みたいにごちそうになってばかりでいいのでしょうか。

最後に記念撮影をして、

郁文堂書店を手掛けた追沼さんにオススメされたお店「Day&Coffee」へ。

そこに向かう途中、

山形第一小学校跡地を利用した「山形まなび館」を見つける。

へえ。

なんかよさそう。

ということで入ったら、入ったすぐそこにブックカフェ「Day&Books」が。

なんか聞いたことある名前だな、と入ると、なんとびっくり追沼さん本人が!

もってるなあ、おれ。(笑)

原田さんから預かった

「渋谷まんじゅう」を追沼さんに渡し、今日のミッションを果たす。(笑)

2冊本を購入し、「Day&Coffee」を目指す。

あ、こちらには北嶋さんが!

郁文堂書店チームとの再会がうれしい。

北嶋さんのいれてくれたコーヒーはなんだかとても優しかった。

「リノベーションの本質とはなんなのか?」

僕は郁文堂書店チームに教えてもらった。

~~~以下2018年1月のブログより

それまでの僕は、「リノベーション」って、古い建物の雰囲気を生かしつつ、いまの時代に合わせて新しくつくりかえることだと思っていた。

そうじゃなかった。

リノベーションとは、その土地や場所に息づく継ぎたい何か、をどのように継いでいくかの方法論として改築や新しく何かをつくることなんだって思った。郁文堂書店プロジェクトが継ぎたいもの、残したいものは「郁文堂サロン」と呼ばれていた文化だった。

~~~

今日も、そんな時間と空間を味わうことができた。

3か所の「作品」を見られてとてもうれしかった。

そして、SCH前夜祭、の前のワークショップへ。

第6回SCHシンポジウム開催応援イベント in 山形

『地域・教育魅力化攻略ガイド(仮)』作成に向けた、課題共有&解決ワークショップ

〜みんなの暗黙知を、魅力化を深化させる形式知へ〜

20名くらいの参加者がテーマに合わせて、話し合いをした。

僕は大崎海星・石井先生と佐渡中等・宮崎先生とみらいずワークスの角野さんと

教育目標とカリキュラムについてがメインのグループに。

キーワードは、

・教員の関係性、同僚性をどう高め、深めていくか

・教員とのコミュニケーション・デザインをどうするか

・探究や地域プロジェクトをどうやって協働して進めていくか

・教育目標(育てたい生徒像)をどうやって設定するか

・教育目標の達成度合いをどのように測るのか

このあたりでしょうか。

~~~以下メモ

奥尻高校町立化に関する論文

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/75779/1/010_AA11562857_18.pdf

SECIモデル「形式知から暗黙知へ」

http://www.osamuhasegawa.com/seci%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/

熱海高校:コンソーシアム熱海が育成する資質・能力

https://mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/10/18/1422061_03.pdf

カート・フィッシャー「ダイナミックスキル」理論

http://yuendo59.blogspot.com/2015/03/2015318.html

「あるある課題」を抽出して「そうか課題はこれか!」

という気持ちになる率を高めること

「持続性」「勇気」「カリキュラム」「コーディネーター育成」「認知」「価値見える化」「課題設定」「体制」

などから、自分が響くキーワードでグループをつくる。

自分たちはカリキュラムグループへ。

昨日の取釜さんの話にあったように、

持続可能なものにするために大崎海星は

2人担当制を採用している。

教員は授業の空き時間に学校に来てくれると助かる。

やり方について3択などにして持っていき、具体的に質問すること。

「教育目標」に向かっていること。

目指す資質・能力とは?

「地域に貢献できる生徒」だとしたら、

それにはどんな力が必要なのか?

を因数分解していくこと。

それを先生だけじゃなく地域の大人も一緒になってつくること。

熱海高校:すでに地域で活躍している大人は高校生の時にどんなことをしていたか?

その目標を

「中学3年生でもわかる」言葉にすること

=自分でも評価できる

★目標と評価はセット。

しかもその評価を他者からではなく、自己評価できるということ。

10段階のルーブリック、など。

話を目を見て聞くことができる→インタビューしたものをまとめて他人に伝えられる

★3段階の「育てたい生徒像」

3 その上でこうなったら理想的だなあ(発展)

2 これを身につけるためにカリキュラムがある(標準)

1 挨拶・傾聴など、まずはこれができないと(必達)

土台となる能力とその上に積み重なる能力。

「コミュニケーション力」

・傾聴力

・語彙力

・好奇心

・自己理解

さらに

「傾聴力」とは

・目を見る

・メモをとる

・うなづく

などなど、すべての力はそれを「構成する能力」と

さらにその「上位能力」になる。

個々の能力は点で、それが合わさって面となり、

さらにそれが立体化して「スキル」となる。

カート・フィッシャー「ダイナミックスキル理論」

教員・コーディネーター(公営塾講師)・地域の人

など立場の異なる3者でチームをつくり、1年ごとにゴールを設定する。

(そのゴールは教育目標に向かっている)

そして、コミュニケーションの回数を重ねる

★向き合わない:二者で向き合わないこと

ゴールに向かうこと。

★ルーブリック評価のポイント

人によって目指すルーブリックポイントが違う

その中から3つを選ぶ、みたいな。

「あの子がこうなるんだ!」

というのを見せる。

~~~以上メモ

これから教育目標づくり、カリキュラム・課外活動の設計をする上で有意義な時間となった。

大崎海星高校モデルに学ぶところも大きかった。

ふりかえりでも書いたこと3つ。

・中3でも分かる言葉、自己評価できる目標の作り方、ルーブリック評価について。

・まち独自の育てたい生徒像を設定すること。

・まずやるべきこと、身につけてほしいこと、こうなったらいいなあの3段階ある。

これが大きな気づきだった。

そして運用していくところでは、

やはり「向き合わないこと」が大切だろうと思った。

「やる気のある先生」と「やる気のない先生」とか

「やる気のない先生」と「熱意ある地域の人」みたいな

対立構造にしないこと。

そのためにもまずみんなが参画して目標を設定し、

あそこに向かっているということと。

先生、地域の人、だけではなく、第3の大人、つまり

コーディネーター(公営塾スタッフ等)

の3者でプロジェクトを推進していくことが大切なのではないかと思った。

人と向き合わず、人と比べず、自らの設定した共感できる目標に向かっていくこと。

そのためのパートナーとして隣の人がいる。

そんな場づくりができること。

たぶんそれかな。

僕にとってのリノベーションの教科書「郁文堂書店」。

ここに行かなければならない。

2017年9月25日

http://hero.niiblo.jp/e485890.html

2018年1月14日

http://hero.niiblo.jp/e486766.html

に続き3度目。

今日は、スタッフに入る予定の

芸工大の学生が用事があったようで、

原田伸子さんがひとりでお店にいた。

歩いてきたら、シャッターが閉まっていたので、

大丈夫か?と思ったら、左側だけ開いていた。

ひとりたたずむ原田さん

ちょっと待ってね。と言われ出てきたのが

お茶と山形名物「青菜漬」

さらに隣で渋谷まんじゅうを買ってきてくれた伸子さん。

僕、孫みたいにごちそうになってばかりでいいのでしょうか。

最後に記念撮影をして、

郁文堂書店を手掛けた追沼さんにオススメされたお店「Day&Coffee」へ。

そこに向かう途中、

山形第一小学校跡地を利用した「山形まなび館」を見つける。

へえ。

なんかよさそう。

ということで入ったら、入ったすぐそこにブックカフェ「Day&Books」が。

なんか聞いたことある名前だな、と入ると、なんとびっくり追沼さん本人が!

もってるなあ、おれ。(笑)

原田さんから預かった

「渋谷まんじゅう」を追沼さんに渡し、今日のミッションを果たす。(笑)

2冊本を購入し、「Day&Coffee」を目指す。

あ、こちらには北嶋さんが!

郁文堂書店チームとの再会がうれしい。

北嶋さんのいれてくれたコーヒーはなんだかとても優しかった。

「リノベーションの本質とはなんなのか?」

僕は郁文堂書店チームに教えてもらった。

~~~以下2018年1月のブログより

それまでの僕は、「リノベーション」って、古い建物の雰囲気を生かしつつ、いまの時代に合わせて新しくつくりかえることだと思っていた。

そうじゃなかった。

リノベーションとは、その土地や場所に息づく継ぎたい何か、をどのように継いでいくかの方法論として改築や新しく何かをつくることなんだって思った。郁文堂書店プロジェクトが継ぎたいもの、残したいものは「郁文堂サロン」と呼ばれていた文化だった。

~~~

今日も、そんな時間と空間を味わうことができた。

3か所の「作品」を見られてとてもうれしかった。

そして、SCH前夜祭、の前のワークショップへ。

第6回SCHシンポジウム開催応援イベント in 山形

『地域・教育魅力化攻略ガイド(仮)』作成に向けた、課題共有&解決ワークショップ

〜みんなの暗黙知を、魅力化を深化させる形式知へ〜

20名くらいの参加者がテーマに合わせて、話し合いをした。

僕は大崎海星・石井先生と佐渡中等・宮崎先生とみらいずワークスの角野さんと

教育目標とカリキュラムについてがメインのグループに。

キーワードは、

・教員の関係性、同僚性をどう高め、深めていくか

・教員とのコミュニケーション・デザインをどうするか

・探究や地域プロジェクトをどうやって協働して進めていくか

・教育目標(育てたい生徒像)をどうやって設定するか

・教育目標の達成度合いをどのように測るのか

このあたりでしょうか。

~~~以下メモ

奥尻高校町立化に関する論文

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/75779/1/010_AA11562857_18.pdf

SECIモデル「形式知から暗黙知へ」

http://www.osamuhasegawa.com/seci%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/

熱海高校:コンソーシアム熱海が育成する資質・能力

https://mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/10/18/1422061_03.pdf

カート・フィッシャー「ダイナミックスキル」理論

http://yuendo59.blogspot.com/2015/03/2015318.html

「あるある課題」を抽出して「そうか課題はこれか!」

という気持ちになる率を高めること

「持続性」「勇気」「カリキュラム」「コーディネーター育成」「認知」「価値見える化」「課題設定」「体制」

などから、自分が響くキーワードでグループをつくる。

自分たちはカリキュラムグループへ。

昨日の取釜さんの話にあったように、

持続可能なものにするために大崎海星は

2人担当制を採用している。

教員は授業の空き時間に学校に来てくれると助かる。

やり方について3択などにして持っていき、具体的に質問すること。

「教育目標」に向かっていること。

目指す資質・能力とは?

「地域に貢献できる生徒」だとしたら、

それにはどんな力が必要なのか?

を因数分解していくこと。

それを先生だけじゃなく地域の大人も一緒になってつくること。

熱海高校:すでに地域で活躍している大人は高校生の時にどんなことをしていたか?

その目標を

「中学3年生でもわかる」言葉にすること

=自分でも評価できる

★目標と評価はセット。

しかもその評価を他者からではなく、自己評価できるということ。

10段階のルーブリック、など。

話を目を見て聞くことができる→インタビューしたものをまとめて他人に伝えられる

★3段階の「育てたい生徒像」

3 その上でこうなったら理想的だなあ(発展)

2 これを身につけるためにカリキュラムがある(標準)

1 挨拶・傾聴など、まずはこれができないと(必達)

土台となる能力とその上に積み重なる能力。

「コミュニケーション力」

・傾聴力

・語彙力

・好奇心

・自己理解

さらに

「傾聴力」とは

・目を見る

・メモをとる

・うなづく

などなど、すべての力はそれを「構成する能力」と

さらにその「上位能力」になる。

個々の能力は点で、それが合わさって面となり、

さらにそれが立体化して「スキル」となる。

カート・フィッシャー「ダイナミックスキル理論」

教員・コーディネーター(公営塾講師)・地域の人

など立場の異なる3者でチームをつくり、1年ごとにゴールを設定する。

(そのゴールは教育目標に向かっている)

そして、コミュニケーションの回数を重ねる

★向き合わない:二者で向き合わないこと

ゴールに向かうこと。

★ルーブリック評価のポイント

人によって目指すルーブリックポイントが違う

その中から3つを選ぶ、みたいな。

「あの子がこうなるんだ!」

というのを見せる。

~~~以上メモ

これから教育目標づくり、カリキュラム・課外活動の設計をする上で有意義な時間となった。

大崎海星高校モデルに学ぶところも大きかった。

ふりかえりでも書いたこと3つ。

・中3でも分かる言葉、自己評価できる目標の作り方、ルーブリック評価について。

・まち独自の育てたい生徒像を設定すること。

・まずやるべきこと、身につけてほしいこと、こうなったらいいなあの3段階ある。

これが大きな気づきだった。

そして運用していくところでは、

やはり「向き合わないこと」が大切だろうと思った。

「やる気のある先生」と「やる気のない先生」とか

「やる気のない先生」と「熱意ある地域の人」みたいな

対立構造にしないこと。

そのためにもまずみんなが参画して目標を設定し、

あそこに向かっているということと。

先生、地域の人、だけではなく、第3の大人、つまり

コーディネーター(公営塾スタッフ等)

の3者でプロジェクトを推進していくことが大切なのではないかと思った。

人と向き合わず、人と比べず、自らの設定した共感できる目標に向かっていくこと。

そのためのパートナーとして隣の人がいる。

そんな場づくりができること。

たぶんそれかな。

2020年02月22日

気が付くと地域と自らの人生の当事者になっている

SCH開催応援イベントin新潟「地域×教育は社会に何をもたらすのか?」に参加してきました。

第1回SCHシンポジウムが東北芸術工科大学で行われたのが2015年。「高校生」「地域」「学び」そんなキーワードで孤軍奮闘してきた山本一輝さんが新潟で開催したプレイベント。

会場の熱気もすごかったけど、主催者・ゲストの熱量もハンパない。

佐渡中等教育学校の宮崎芳史先生と広島・大崎海星高校のコーディネーター取釜宏行さん。

いまこれを書いているこの瞬間も胸の奥がジーンと熱い。

そして自分がこれをできるのか、そして、やらなきゃ、何年でできる?まず何からやる?というなんとも言えない感情が沸き起こる。

イベントのラストに山本さんから出された問い。

will can must

これからやりたいこと、できること、しなければいけないこと。

それをシェアしてイベントが終わった。

学びとして一番大きかったのは、大崎海星高校のプロジェクトデザインというか、仕組みのところ。

「授業」(大崎上島学)→「公営塾」(塾での各種プログラム)「部活動」(みりゅくゆうびん局)という流れ。

授業だけの子が50%

授業+公営塾の子が30%

授業+公営塾+部活動のもっとも主体的な子は20%

であるという。

そのほかに「地域プロジェクト」というのが走っている。この設計は応用できると思った。

~~~以下メモ

山本さん

新・社会人基礎力

https://humidasu.com/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0/%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%8B%EF%BC%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%83%BB%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BA%BA/

溝上慎一先生「教育論」

http://smizok.net/education/

課題解決をキーワードにした「総合的学習」から自分軸との社会との接点大切にした「総合的探究」へ。

地域との「豊かな人間関係」と共に「成功体験」を積むことで地域に愛着を持ってもらう。

新庄・最上「ジモト大学」

https://t.co/29uCi4romB?amp=1

宮崎さん

「わたしたち嫌われているんです」という出発点

ビジネスプランづくりのワークシートは高校生でもできるし、楽しいかも。

1 主体性の尊重 WANTを掘り起こす。

2 必要なことは自分たちで用意する。

3 常にビジョンを追い続ける。

「学生だからできないということはないと学んだ」

これも熱いコトバだったなあ。佐渡中等のSフェス。

イノベーションを起こす場づくりをしたい、と志望理由書に。

「何もない、つまらない」というのは自分が動いていないから。

0から1をつくる。

佐渡中等かふぇ#はっしゅたぐも素晴らしかったなあ。

佐渡のカフェを紹介するカフェというコンセプト。

アイデアをカタチにするために、消しゴムハンコ、キャンドルづくり、ラテアートまで次々にスキルアップしていく。そういうの理想的だなあと。

リフレクションとシステム思考

https://nomad-journal.jp/archives/6400

佐渡中等「プリンフェス」チーム。好きなもので佐渡を盛り上げたい。

ポジティブアプローチとギャップアプローチ。好きなことをやり通してよかった。ニーズに応えられているということ。

0→1の楽しさすべて自分たちがやらないといけない→地域の応援が支えになった。

好きなことから始めて探究のスパイラルを回す。探究によって広げていく。

リフレクションで進化できる。

好きなことやってると元気になるからサイクルを回すエネルギーになり、学び続ける力に。

大崎海星取釜さん

大崎海星取釜さんのモチベーション・ピラミッドの話が一番の学びだった。50パーセントの生徒とは授業でしか関われない。半分は公営塾で、さらにその中の40パーセント、つまり全体の20パーセントが主体的に活動する「みりょくゆうびん局」カギはキーワードで参加できる地域プロジェクトだな、と。

最初から主体性を持って自ら動くのは2パーセントだけ。

98パーセントはやらされて始まる。でも、そこからなんだ。

5年間の変化:

・学校パンフレットに地域の人が出てくるようになったこと。

・主体的に動く先生の数:1→3→3→5→8→27名に。

島の仕事図鑑はたったひとりの先生が作った。インタビューと言いながら質問用紙を上から聞くだけだった。やらされていたのだ。

1回目から3回目まくらいまではやらされている。しかし段々とインタビューに慣れ、上手になっていく。モチベーションも上がる。それを見て先生は衝撃を受ける。「何かできることないか?」と聞いてくる。

なりたい職業や目標としてのロールモデルではなくて、学びのロールモデルをいくつも見せて、しかも実践していくこと。

1 生徒の変化

主体的生徒の増加 2%→5%

先生主体→生徒主体

2 先生の変化

協働→共創へ

受動→能動へ

研修に私費で参加

3 地域の変化

教育の島へ

大崎海星取釜さん語録。

「未来に対する強烈な当事者意識」

「気づいた人がやらないといけない」

「コーディネーターはグレーなところに落ちたものを全部拾う」

そして「圧倒的な勝手な使命感」

熱いっす。

「持続可能なものにすること」

何をするにも2人で担当すること。関係性がだんだん良くなる。

「これやりましょう」ではなく、すみませんが、送迎お願いできますか?とお願いする。

継続していくと向こうから何かやることありませんか?と聞いてくる。コミュニケーションデザインだなあ。

「どんな生徒を育てたいですか?」って先生に聞けば、社会に通用する生徒、とか返ってくる→聞いていないだけ。目の前のひとりを誘うこと。

「高校時代にやった一番悪いことって何ですか?」ていうキラー質問。

教科横断プロセス

1 先生ひとりが他教科とのつながりも意識する

2 異なる教科の先生が一緒に授業する

3 他教科と一緒にテストをつくる。

~~~ここまでメモ

佐渡中等教育学校宮崎先生の熱の入ったプレゼンが印象的だった。

そして、参加生徒が「自分」から出発していることが素敵だなあと思った。

Sフェスやかふぇはっしゅたぐ、プリンフェス、おっちゃん祭・・・

好きを原動力にして探究のループを回していくことで

遠心力のなかで「地域」とか「地域の人」と一緒になる。

リフレクションをていねいにやることで価値に気づく。

取釜さんの言葉にも熱くなった。

「未来に対する強烈な当事者意識」

「気づいた人がやらないといけない」

「コーディネーターはグレーなところに落ちたものを全部拾う」

そして「圧倒的な勝手な使命感」

これらは実は教員やコーディネーターだけではなく、

高校生自身にも当てはまると思った。

当事者意識、気づいた人、グレーなものを拾う、そして勝手な使命感。

自分の「好き」から出発したプロジェクトによって、徐々にそれらが高まってくる。

気が付くと自分が地域と自らの人生の当事者になっている。

おそらくはその先に、その人なりの幸せのカタチが見えてくる、と。

それが「探究」という取り組みなのだろうと思った。

山本さんの5年間の学びと思いが

次なるステージの扉を開けた夜になった。

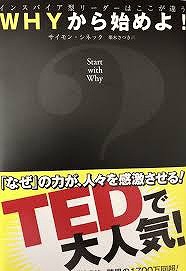

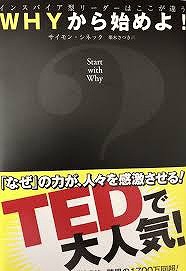

山形に向かう電車の中で、読んでいるこの本。

僕のWHYはなんだろう?と

問いかけられる。

吉田松陰の野山獄エピソードという出発点を思い出す。

みんな学びたいし、学び合いたいのだ。

その先に未来があるから。

学び合うことで自分と地域の未来を創りたいし、未来を創ることはふるさとを創ることでもある。

自らのアイデンティティもそこから創られる。

僕のWHYはそんなところにあるとあらためて思った。

次のステージへの船出。

まだまだこれからだ。

そのバトン、確かに受け取りました。

第1回SCHシンポジウムが東北芸術工科大学で行われたのが2015年。「高校生」「地域」「学び」そんなキーワードで孤軍奮闘してきた山本一輝さんが新潟で開催したプレイベント。

会場の熱気もすごかったけど、主催者・ゲストの熱量もハンパない。

佐渡中等教育学校の宮崎芳史先生と広島・大崎海星高校のコーディネーター取釜宏行さん。

いまこれを書いているこの瞬間も胸の奥がジーンと熱い。

そして自分がこれをできるのか、そして、やらなきゃ、何年でできる?まず何からやる?というなんとも言えない感情が沸き起こる。

イベントのラストに山本さんから出された問い。

will can must

これからやりたいこと、できること、しなければいけないこと。

それをシェアしてイベントが終わった。

学びとして一番大きかったのは、大崎海星高校のプロジェクトデザインというか、仕組みのところ。

「授業」(大崎上島学)→「公営塾」(塾での各種プログラム)「部活動」(みりゅくゆうびん局)という流れ。

授業だけの子が50%

授業+公営塾の子が30%

授業+公営塾+部活動のもっとも主体的な子は20%

であるという。

そのほかに「地域プロジェクト」というのが走っている。この設計は応用できると思った。

~~~以下メモ

山本さん

新・社会人基礎力

https://humidasu.com/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0/%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%8B%EF%BC%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%82%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%83%BB%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BA%BA/

溝上慎一先生「教育論」

http://smizok.net/education/

課題解決をキーワードにした「総合的学習」から自分軸との社会との接点大切にした「総合的探究」へ。

地域との「豊かな人間関係」と共に「成功体験」を積むことで地域に愛着を持ってもらう。

新庄・最上「ジモト大学」

https://t.co/29uCi4romB?amp=1

宮崎さん

「わたしたち嫌われているんです」という出発点

ビジネスプランづくりのワークシートは高校生でもできるし、楽しいかも。

1 主体性の尊重 WANTを掘り起こす。

2 必要なことは自分たちで用意する。

3 常にビジョンを追い続ける。

「学生だからできないということはないと学んだ」

これも熱いコトバだったなあ。佐渡中等のSフェス。

イノベーションを起こす場づくりをしたい、と志望理由書に。

「何もない、つまらない」というのは自分が動いていないから。

0から1をつくる。

佐渡中等かふぇ#はっしゅたぐも素晴らしかったなあ。

佐渡のカフェを紹介するカフェというコンセプト。

アイデアをカタチにするために、消しゴムハンコ、キャンドルづくり、ラテアートまで次々にスキルアップしていく。そういうの理想的だなあと。

リフレクションとシステム思考

https://nomad-journal.jp/archives/6400

佐渡中等「プリンフェス」チーム。好きなもので佐渡を盛り上げたい。

ポジティブアプローチとギャップアプローチ。好きなことをやり通してよかった。ニーズに応えられているということ。

0→1の楽しさすべて自分たちがやらないといけない→地域の応援が支えになった。

好きなことから始めて探究のスパイラルを回す。探究によって広げていく。

リフレクションで進化できる。

好きなことやってると元気になるからサイクルを回すエネルギーになり、学び続ける力に。

大崎海星取釜さん

大崎海星取釜さんのモチベーション・ピラミッドの話が一番の学びだった。50パーセントの生徒とは授業でしか関われない。半分は公営塾で、さらにその中の40パーセント、つまり全体の20パーセントが主体的に活動する「みりょくゆうびん局」カギはキーワードで参加できる地域プロジェクトだな、と。

最初から主体性を持って自ら動くのは2パーセントだけ。

98パーセントはやらされて始まる。でも、そこからなんだ。

5年間の変化:

・学校パンフレットに地域の人が出てくるようになったこと。

・主体的に動く先生の数:1→3→3→5→8→27名に。

島の仕事図鑑はたったひとりの先生が作った。インタビューと言いながら質問用紙を上から聞くだけだった。やらされていたのだ。

1回目から3回目まくらいまではやらされている。しかし段々とインタビューに慣れ、上手になっていく。モチベーションも上がる。それを見て先生は衝撃を受ける。「何かできることないか?」と聞いてくる。

なりたい職業や目標としてのロールモデルではなくて、学びのロールモデルをいくつも見せて、しかも実践していくこと。

1 生徒の変化

主体的生徒の増加 2%→5%

先生主体→生徒主体

2 先生の変化

協働→共創へ

受動→能動へ

研修に私費で参加

3 地域の変化

教育の島へ

大崎海星取釜さん語録。

「未来に対する強烈な当事者意識」

「気づいた人がやらないといけない」

「コーディネーターはグレーなところに落ちたものを全部拾う」

そして「圧倒的な勝手な使命感」

熱いっす。

「持続可能なものにすること」

何をするにも2人で担当すること。関係性がだんだん良くなる。

「これやりましょう」ではなく、すみませんが、送迎お願いできますか?とお願いする。

継続していくと向こうから何かやることありませんか?と聞いてくる。コミュニケーションデザインだなあ。

「どんな生徒を育てたいですか?」って先生に聞けば、社会に通用する生徒、とか返ってくる→聞いていないだけ。目の前のひとりを誘うこと。

「高校時代にやった一番悪いことって何ですか?」ていうキラー質問。

教科横断プロセス

1 先生ひとりが他教科とのつながりも意識する

2 異なる教科の先生が一緒に授業する

3 他教科と一緒にテストをつくる。

~~~ここまでメモ

佐渡中等教育学校宮崎先生の熱の入ったプレゼンが印象的だった。

そして、参加生徒が「自分」から出発していることが素敵だなあと思った。

Sフェスやかふぇはっしゅたぐ、プリンフェス、おっちゃん祭・・・

好きを原動力にして探究のループを回していくことで

遠心力のなかで「地域」とか「地域の人」と一緒になる。

リフレクションをていねいにやることで価値に気づく。

取釜さんの言葉にも熱くなった。

「未来に対する強烈な当事者意識」

「気づいた人がやらないといけない」

「コーディネーターはグレーなところに落ちたものを全部拾う」

そして「圧倒的な勝手な使命感」

これらは実は教員やコーディネーターだけではなく、

高校生自身にも当てはまると思った。

当事者意識、気づいた人、グレーなものを拾う、そして勝手な使命感。

自分の「好き」から出発したプロジェクトによって、徐々にそれらが高まってくる。

気が付くと自分が地域と自らの人生の当事者になっている。

おそらくはその先に、その人なりの幸せのカタチが見えてくる、と。

それが「探究」という取り組みなのだろうと思った。

山本さんの5年間の学びと思いが

次なるステージの扉を開けた夜になった。

山形に向かう電車の中で、読んでいるこの本。

僕のWHYはなんだろう?と

問いかけられる。

吉田松陰の野山獄エピソードという出発点を思い出す。

みんな学びたいし、学び合いたいのだ。

その先に未来があるから。

学び合うことで自分と地域の未来を創りたいし、未来を創ることはふるさとを創ることでもある。

自らのアイデンティティもそこから創られる。

僕のWHYはそんなところにあるとあらためて思った。

次のステージへの船出。

まだまだこれからだ。

そのバトン、確かに受け取りました。

2020年02月17日

10年後に最高の形で、この学校があるとしたら

「にしかん未来カンファレンス」の第1部にいってきました。いい問いをもらってきました。

にしかんをエリアとしてコンセプトとマニュフェストを決め、リブランディングする。

そのブランドに合った商品を開発する。全体として未来へのメッセージを発信する。

あらゆる商品はメディアとしての機能を持っていく。

本だけではなく、商品そのものがメッセージを運ぶものになる。

そんな実感がありました。

~~~以下メモ

カンバセーション→ダイアログへ

おしゃべり→会話→対話→会議→議論

対話:認識の違い(ブレ)を顕在化させるコミュニケーション。

違いをうけとめ、楽しむこと。

対話:まとめなくてもいい 3つの×

× テーマがない

× 上下関係、仕切りがある

× 勝敗がある

対話の効果

1 創発が起こる 多様性、創造性

2 チームワークが強化される

3 先入観に気づく

4 「共認的現実」をつくる

→社会構成主義「未来は私たちが使う言葉で描かれる」認識した、合意した事実に向かっていく。

対話のポイント

1 まず受けとめる

2 いつもの自分を保留する

3 ネガティブを活かす

4 自分の中に芽生える変化に気づく

5 明日のヒントを探すつもりで

にしかんローカルマニュフェスト:言葉から「人」が見えてくる

「くらし」:暮らしのありかた

「環境」:負荷を減らす

「経済発展」:ビジネスをつくる

を軸に方向性と思いの共有・未来への展望

を行い、マニュフェストとしてまとめ、発表した。

Day1:7名:ふりかえりと現在地の可視化・共有、やってきたことと違う点

参加できなかった事業者インタビュー

Day2:14名:未来の共有と可視化

アンケート:10年前と今での思いの変化は?

個人の体験の共有と意見交換をした。

時間軸/位置・場所軸でマッピングした。

東京での展示会:商品ストーリーではなく地域ストーリーを追いかけた。

「技術」「政治」「人々の価値観」「環境」「地域経済」「地域文化」でジャンル分け。

「にしかんの好ましい未来は~~~です。

そのために私は○○○にチャレンジします」

を紙に書いて発表する。

キーワードを10個にまとめる。

10個のキーワードが達成されている場合に

人物像を入れ、ストーリーを付けた。

こういう人が住んでいる、働いている未来。

にしかんの未来をともに続ける10の言葉として宣言

→ローカルマニュフェスト

→商品のベースとなるコンセプトになる。

→にしかんニュープロダクトマップ:背景としてのローカルマニュフェスト

地域の人が自分たちで言葉にしていくこと。

→SDGsよりずっとリアル。

「危機をどう希望にできるのか?」

対話と共感のベースになる言葉が生まれる。

事業者の言葉:共通の課題認識としての言葉。

にしかん図鑑「にしかんをふかんする」

20歳のカメラマンが撮った写真。

ローカリストカレッジ

「くらしファースト」ニヤニヤできる暮らし。

1 地域の見方が変わった。理由があるということ

2 買い物が変わった。地元、ストーリーがあるもの

3 地域をにぎやかにすることへの考え方が変わった

4 視野が広がり、自分の故郷にも興味を持つ

5 未来を支える1人としての学びの可能性に気付いた

「にしかんらしさ」誇りをどこに持つか?

まだ気づいていないか、まだ存在していないか。

「地域の個性の構成員になる。」

~~~ここまでメモ

発表のあとに対話の時間があり、

「笹祝」の笹口さんが同グループで

「これを話していて共感するのは大人だけなので、

中学生高校生にとっては直感的な、シンボル的な何か」が必要だと言っていた。

印象に残ったのは、

「ローカルマニュフェスト」って、地域版SDGsだっていうこと。

それをベースに、暮らしを、商品を、そして仕事をつくっていくこと。

SDGsって一般的な課題を追いかけているから、

どこかリアルと少し乖離している。

ローカルSDGsっていうのをつくること。

そして、重要なのは、そこから具体的な「人」が立ち上がってくること。

この地域社会が実現したら、

こんな人がこの場所で暮らしている、働いているというのが見えること。

そんな未来の「人」のために今できること。

そんな視点。

現在地から出発するのではなく。

問いを変えていこうと思った。

「10年後に最高の形で、この学校(地域)があるとしたら?」

そこでは、日々、生徒はどんな日常を送っていて、どんな学びを得ているのだろう?

そして、どんな生徒を輩出しているだろう?

さらに、それを包む地域の人は、どんなアクションをしていて、どんな顔をしているだろうか?

どんな仕事、働き方をしているだろうか?

そんなゴールをつくっていくこと。

大切にしたいものを、自分たちで決めること。

その決定に参画したからこそ、自分たちが向かっていける。

「ローカルマニュフェスト」っていうのは、

「参画社会」のひとつのカタチなのだと思った。

2020年02月12日

地域のためではなく、自分のために

真冬の佐渡へ。船が揺れなくてよかった。

(ぜんぜん分かりにくいですが、下のほうに朱鷺がいます)

佐渡中等教育学校宮崎先生を訪ねて。

21日のSCH前々夜祭に向けてのプレゼン準備中で

その完全版を聞かせていただきました!

刺激的な時間!

もともと大学のころから「地域づくり」に関心があり、

卒業論文のテーマは「豊かさとは何か?」

ミクロネシアでの生活を通じて、

日本とミクロネシア、どちらが文明的か?持続可能か?

そんな問いを投げかけた。

卒業後に就職した大手旅行代理店を退職し、新潟県で高校教師になる。

2016年佐渡中等教育学校(佐渡・両津)へ。

新潟をマイプロ先進県にする、というミッションもプラスされ、活動してきた。

2019年田舎力甲子園(実行委員会:福知山公立大学)で最優秀賞を受賞するなど、

新潟の「高校生×地域」をけん引してきた宮崎先生の完全版プレゼンとそこからのヒントのまとめ。

2019年度グッドデザイン賞受賞

https://www.g-mark.org/award/describe/49734

~~~以下メモ

サイモン・シネック「優れたリーダーはどうやって行動を促すか」(TED)

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=ja

「WHYから始めよ」(日本経済新聞出版社)

WHY→HOW→WHAT

大船渡学に学ぶ「問い磨き」

http://souken.shingakunet.com/career_g/2018/12/2018_cg425_5.pdf

ロジャー・ハート「参画のはしご」

https://dohijun.com/post-1582/

「私たち嫌われているんです」

学校と自分に自信が持てない現実に愕然とする。

「佐渡キャリア教育ネットワーク」の存在。

月に1度の会合でモチベーションを保つ。

2016年

地域人・職業人と話す

佐渡版カタリ場

「出会いを刺激に。」

本気の大人が生徒の心に火をつける。

「火起こし」の1年。

ビジネスモデルキャンバス

https://vision-cash.com/keiei/business-model-and-business-model-canvas/

ビジョン・ゴール、ターゲット、ニーズ、実現性などを設定

「佐渡を豊かにする中等生プロジェクト」の発足。

★主体性の尊重を徹底する→wantを掘り起こす。

★必要なこと、ものは自分たちで用意する

★常にビジョンを追い続ける。→「やりやすいから」とビジョン変更しない

2017年

「イノベーションを生み出す場づくり」

大人と共創してアイデアを形にすることでイノベーションが起きた。

Sフェスが生み出した価値

2018年

0→1にする

「何もない」→ないものは作ればいい。

志望理由書につながっている。

「継続性」という課題

2019年

「学びの質」

プリンフェス/おっちゃん祭

小さいイベント→大きいイベント

「魅力が伝わっていない!」という学び。

★アクションを学びに変えるリフレクション

ポジティブ・アプローチとギャップアプローチ

https://successpoint.co.jp/portfolio-view/%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81%E3%81%A8%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81

★自分で思い描いた未来は実現できる。

★ジブンゴトやマイ感

★伴走者で探究者であること

JTB「地域深耕」

ライフミッションとしての地域づくり。

「社会的な評価」が自己肯定につながる。

★「対話」と「探究」

★地域のためにやっているんじゃない、自分のためにやること。

学校と地域との対話の場・時間をつくる

目指す資質・能力を共有できているか?

~~~ここまでメモ

ヒントにあふれた時間でした。

さっそく、大船渡高校の「大船渡学」紹介記事をダウンロードして読んでいます。

▼▼▼

「主体的学び」という言葉が「積極的」「意欲的」程度の意味で捉えられている気がしています。生徒が自ら問いを立ててこそ学びの主体となる。これが主体的学びの本当の意味だと思います。(梨子田先生)

▲▲▲

問い磨き。

学びの主導権を生徒に返す。

などキーワードにあふれた記事。

「地域のためではなく、自分のために。」

自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題。

そこに出会うプロセスの設計とデザイン。

それがいま、求められているのだなあと。

宮崎先生に教わったのは

「たったひとりでも始められる」ということ。

「ひとりの本気で、何かが動く」ということ。

佐渡まで足を伸ばせてよかったなあと思いました。

(ぜんぜん分かりにくいですが、下のほうに朱鷺がいます)

佐渡中等教育学校宮崎先生を訪ねて。

21日のSCH前々夜祭に向けてのプレゼン準備中で

その完全版を聞かせていただきました!

刺激的な時間!

もともと大学のころから「地域づくり」に関心があり、

卒業論文のテーマは「豊かさとは何か?」

ミクロネシアでの生活を通じて、

日本とミクロネシア、どちらが文明的か?持続可能か?

そんな問いを投げかけた。

卒業後に就職した大手旅行代理店を退職し、新潟県で高校教師になる。

2016年佐渡中等教育学校(佐渡・両津)へ。

新潟をマイプロ先進県にする、というミッションもプラスされ、活動してきた。

2019年田舎力甲子園(実行委員会:福知山公立大学)で最優秀賞を受賞するなど、

新潟の「高校生×地域」をけん引してきた宮崎先生の完全版プレゼンとそこからのヒントのまとめ。

2019年度グッドデザイン賞受賞

https://www.g-mark.org/award/describe/49734

~~~以下メモ

サイモン・シネック「優れたリーダーはどうやって行動を促すか」(TED)

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=ja

「WHYから始めよ」(日本経済新聞出版社)

WHY→HOW→WHAT

大船渡学に学ぶ「問い磨き」

http://souken.shingakunet.com/career_g/2018/12/2018_cg425_5.pdf

ロジャー・ハート「参画のはしご」

https://dohijun.com/post-1582/

「私たち嫌われているんです」

学校と自分に自信が持てない現実に愕然とする。

「佐渡キャリア教育ネットワーク」の存在。

月に1度の会合でモチベーションを保つ。

2016年

地域人・職業人と話す

佐渡版カタリ場

「出会いを刺激に。」

本気の大人が生徒の心に火をつける。

「火起こし」の1年。

ビジネスモデルキャンバス

https://vision-cash.com/keiei/business-model-and-business-model-canvas/

ビジョン・ゴール、ターゲット、ニーズ、実現性などを設定

「佐渡を豊かにする中等生プロジェクト」の発足。

★主体性の尊重を徹底する→wantを掘り起こす。

★必要なこと、ものは自分たちで用意する

★常にビジョンを追い続ける。→「やりやすいから」とビジョン変更しない

2017年

「イノベーションを生み出す場づくり」

大人と共創してアイデアを形にすることでイノベーションが起きた。

Sフェスが生み出した価値

2018年

0→1にする

「何もない」→ないものは作ればいい。

志望理由書につながっている。

「継続性」という課題

2019年

「学びの質」

プリンフェス/おっちゃん祭

小さいイベント→大きいイベント

「魅力が伝わっていない!」という学び。

★アクションを学びに変えるリフレクション

ポジティブ・アプローチとギャップアプローチ

https://successpoint.co.jp/portfolio-view/%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81%E3%81%A8%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%81

★自分で思い描いた未来は実現できる。

★ジブンゴトやマイ感

★伴走者で探究者であること

JTB「地域深耕」

ライフミッションとしての地域づくり。

「社会的な評価」が自己肯定につながる。

★「対話」と「探究」

★地域のためにやっているんじゃない、自分のためにやること。

学校と地域との対話の場・時間をつくる

目指す資質・能力を共有できているか?

~~~ここまでメモ

ヒントにあふれた時間でした。

さっそく、大船渡高校の「大船渡学」紹介記事をダウンロードして読んでいます。

▼▼▼

「主体的学び」という言葉が「積極的」「意欲的」程度の意味で捉えられている気がしています。生徒が自ら問いを立ててこそ学びの主体となる。これが主体的学びの本当の意味だと思います。(梨子田先生)

▲▲▲

問い磨き。

学びの主導権を生徒に返す。

などキーワードにあふれた記事。

「地域のためではなく、自分のために。」

自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題。

そこに出会うプロセスの設計とデザイン。

それがいま、求められているのだなあと。

宮崎先生に教わったのは

「たったひとりでも始められる」ということ。

「ひとりの本気で、何かが動く」ということ。

佐渡まで足を伸ばせてよかったなあと思いました。

2020年02月11日

自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題

文部科学省がH30年に告示した高等学校学習指導要領の

総合的探究の時間の解説文には以下のようにある。

教師の指導も受けながら課題を設定・解決していく小・中学校とは異なり,高等学校では,生徒自身が自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し,解決していくことが期待されている。

この「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」とは、どのような課題だろうか?

今まで、そんな問いの中にいた。

昨日はマイプロジェクトアワード2019関東サミット。

関東地方(新潟含む)の高校生たちが自分たちの取り組んできたプロジェクトを発表し、全国大会出場を賭ける「学びの祭典」だ。

冒頭の今村亮さんのコメントから。

「どんな未来をつくりたいか?」

答えのない未来に立ち向かってきた「君だけのドラマを語れ」マイプロ関東サミット。

マイプロの「マイ」1人1人の想いから始まっているということ。

「学びの祭典」としてのサミット。

選ばれるということは「学びのロールモデル」になるということ。

プロジェクトの良し悪しではない。どれだけの学びを得てきたのか?が問われる。

1 オーナーシップ:主体性

2 コ・クリエーション:協働性

3 ラーニング:探究性

が評価基準

プレゼンテーションの始まる前に「この場所には味方しかいない」と確認すること。やさしさ。

10分プレゼン5分質疑。プレゼンはPDFで行う。

「学校部門」(授業等)と「個人部門」(それ以外)があり、

学校部門から5プロジェクト、個人部門から3プロジェクトが

全国サミットへの切符を手にする。

午前中に全体プレゼン(予選)があり、

そこから選ばれたものが各ブロックに分かれて

代表プレゼン(決勝)を行う。

その審査中に、

高校生はリフレクション(ふりかえり)の時間があり、

関係者向けには「マイプロ・探究勉強会」が裏で走る。

~~~以下勉強会メモ

society5.0

サイバー空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより

経済成長と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

高校教育の変化(マイプロ・探究)→大学入試変化AO・総合型選抜→未来予測(society5.0)

「主体的な問いと実践的学び」が学力の新しい当たり前になる。

「学びのロールモデル」と

「実践していく方法論の学びあい」

自分の解釈を横に置いておいて、高校生に耳を傾けてみると見えてくる何か。

かえつ有明高校

https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/

まずはやってみよう

プロジェクトチーム10名でまずは合宿し、腹の中を見せ合った

30年後にどんな学校になっていたら遊びに行きたいか?

↓

10年後は?

↓

1年後は?

↓

明日は?

っていうバックキャスティング。

そこからはフロー状態になった。

弱みをさらけ出せる関係性。学ぶ前の前提として「存在してもいいんだよ」っていう意識こそが「学校」が存在してる意味なんじゃないか?

1人の個人として守られているホーム。頼り頼られている関係

「進路指導」の前に「存在承認」

桜美林大学の高大連携プロジェクト「ディスカバ」

https://discova.jp/

・outputの機会がない→大学生用の自己分析ツールを出願書類にする

・inputが足りない→サマープログラム

AO入試を10%→30%にする

取りたい人材を取り、入学後にコアメンバーとして活躍してもらう。

対話を重ねて経験を武器にする

~~~ここまで 勉強会メモ

僕が聞いた部屋で全国のきっぷを手にしたのは

東京都文京区「b-lab」のフリーペーパー「CHACHACHA」プロジェクト。

25000部を発行する高校生の挑戦を応援するマガジン。

CHACHACHAとはchance-challenge-changeの頭文字

彼女自身がそれを体現するようなプロジェクト発表だった。

高校を中退し通信制高校に在籍しながら

b-labを利用していた。

そんなとき、スタッフに「人が足りないから入らないか?」

と言われたフリーペーパーの制作プロジェクト。

大手出版社に著作権の許可を取ったり、

いろんな場所に電話をしたり、

大人のルールをやってみることで、彼女はどんどん変わっていった。

そして素敵な人との出会い。

「土下座してだもいいからやりたいってことをやる。

恥ずかしいからやらないっていうのはもったいない。」

そんな言葉に刺激を受ける。

そして彼女は「他人っておもしろいな」と思ったという。

そしてフリーペーパーを通して、それを伝えたいのだと。

淡々とした口調でしゃべる彼女は等身大で、

だからこその成長度というか、ああ、このプロジェクトがあってよかったなあと思えた。

そしてもうひとう。

全国には残らなかったけど、印象に残っているのは、

山梨県富士吉田市の高校生が発表した

「高校生に織物の魅力を届ける~通学路を照らすギラギラバッグ~」プロジェクト。

彼女は父親が地域を元気にするような仕事で、

母親が名産である織物のPRをするような仕事をしていた。

そのため幼いころから地域イベントや織物の企画などに参加していたのだという。

織物の工場見学にいったとき、職人さんたちに話を聞いたら、

・後継者不足が心配

・職人は誇りをもって取り組んでいること

を実感した。織物の魅力と熱意を届けたいと。

もうひとつ彼女が気にしていたのは、

同級生たちの地元への思いだった。

卒業すれば東京の大学に進学するのが当たり前の進学校。

そこに富士吉田の出身だという誇りは感じられなかった。

そこで彼女は、

工場見学で存在を知ったB反(刺繍のズレなどがあり、出荷できないもの)

を使用したバックをつくることにした。

同級生を観察すると、

長い上り坂の通学路重いリュックを持って歩いていた。

丈夫でかわいいバッグをつくったら、

使ってもらえないか?

と友達のためにB反を利用したトートバックを制作することになる。

そこで立ちはだかる進学校の葛藤。

先生方は勉強こそが大切だという。

同級生も懸命に勉強している。

私はどうしたらいいんだろう?

それでも彼女は地域の人たちの応援もあり、

バッグをつくり、友達に渡して使ってもらったりした。

そんな活動をしていたら、彼女は地元に残りたくなり、

今春からは地元大学に進学するのだという。

いまも、彼女がつくったバッグは友人たちに使われ、

学校の中に地元を感じるのだという。

これか、って思った。

「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」とはこのことだろう、と。

これは、彼女にしかできないプロジェクトだ。

そしてこれからも、大学生として活動に取り組むだろう。

マイプロ関東サミットを聞いていて、やはり首都圏の高校のほうが

プロジェクトによる「学び」が深いように思った。

それはきっと、場の設計・設定とサポートする人たちの問いかけによるのだろうと。

しかし、題材という点においては、

東京では「一般的な(SDGsにあるような)社会課題を自分なりに切り取る」ことが主になってしまうが

山梨県のような地方はオリジナルな題材に出会う機会が多いように思う。

あとはそれをどのようにフォローするか?っていう大人の存在、場の設計が重要になってくる。

学習指導要領がいう、

「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」を見つけること。

それは、「キャリア教育」と呼ばれる何かが言ってきた、

やりたいことを見つける、とか、自分に向いている仕事を探す、とかいうことよりもはるかに重要なのだろう。

その課題に出会うということ。

そのために、地域や大人との「経験」が必要で他者や自分との「対話」が必要になる。

京都・綾部で「半農半X研究所」を立ち上げた塩見直紀さんは、

「使命多様性」の時代が来ている、と言っていた。

「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」とは、

その「使命」のことだと思った。

ひとりひとりにその「課題」があり「使命」があり、

それをひとりの力ではなく、周りの力を借りながら、

果たしていく、ということ

そのプロセスの中にこそ学びがある。

織物プロジェクトの高校生のプロジェクトは、こう締めくくらられた。

スライドには「人に頼ってもいいんだ」の文字。

そしてコメント。

「お世話になった人への感謝を忘れずに、

そして、人に頼ることを恐れずに、これからも進んでいきたい。」

「人に頼ることを恐れずに」か。

いい言葉だな、と。

閉会式。

全国サミットへの切符を手にした8プロジェクトの発表。

グッと来た。

躍動する生命がそこに確かにあった。

「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」に

チャレンジする高校生の姿に、問いかけられる。

あなたの使命はなんですか?

総合的探究の時間の解説文には以下のようにある。

教師の指導も受けながら課題を設定・解決していく小・中学校とは異なり,高等学校では,生徒自身が自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し,解決していくことが期待されている。

この「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」とは、どのような課題だろうか?

今まで、そんな問いの中にいた。

昨日はマイプロジェクトアワード2019関東サミット。

関東地方(新潟含む)の高校生たちが自分たちの取り組んできたプロジェクトを発表し、全国大会出場を賭ける「学びの祭典」だ。

冒頭の今村亮さんのコメントから。

「どんな未来をつくりたいか?」

答えのない未来に立ち向かってきた「君だけのドラマを語れ」マイプロ関東サミット。

マイプロの「マイ」1人1人の想いから始まっているということ。

「学びの祭典」としてのサミット。

選ばれるということは「学びのロールモデル」になるということ。

プロジェクトの良し悪しではない。どれだけの学びを得てきたのか?が問われる。

1 オーナーシップ:主体性

2 コ・クリエーション:協働性

3 ラーニング:探究性

が評価基準

プレゼンテーションの始まる前に「この場所には味方しかいない」と確認すること。やさしさ。

10分プレゼン5分質疑。プレゼンはPDFで行う。

「学校部門」(授業等)と「個人部門」(それ以外)があり、

学校部門から5プロジェクト、個人部門から3プロジェクトが

全国サミットへの切符を手にする。

午前中に全体プレゼン(予選)があり、

そこから選ばれたものが各ブロックに分かれて

代表プレゼン(決勝)を行う。

その審査中に、

高校生はリフレクション(ふりかえり)の時間があり、

関係者向けには「マイプロ・探究勉強会」が裏で走る。

~~~以下勉強会メモ

society5.0

サイバー空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより

経済成長と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

高校教育の変化(マイプロ・探究)→大学入試変化AO・総合型選抜→未来予測(society5.0)

「主体的な問いと実践的学び」が学力の新しい当たり前になる。

「学びのロールモデル」と

「実践していく方法論の学びあい」

自分の解釈を横に置いておいて、高校生に耳を傾けてみると見えてくる何か。

かえつ有明高校

https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/

まずはやってみよう

プロジェクトチーム10名でまずは合宿し、腹の中を見せ合った

30年後にどんな学校になっていたら遊びに行きたいか?

↓

10年後は?

↓

1年後は?

↓

明日は?

っていうバックキャスティング。

そこからはフロー状態になった。

弱みをさらけ出せる関係性。学ぶ前の前提として「存在してもいいんだよ」っていう意識こそが「学校」が存在してる意味なんじゃないか?

1人の個人として守られているホーム。頼り頼られている関係

「進路指導」の前に「存在承認」

桜美林大学の高大連携プロジェクト「ディスカバ」

https://discova.jp/

・outputの機会がない→大学生用の自己分析ツールを出願書類にする

・inputが足りない→サマープログラム

AO入試を10%→30%にする

取りたい人材を取り、入学後にコアメンバーとして活躍してもらう。

対話を重ねて経験を武器にする

~~~ここまで 勉強会メモ

僕が聞いた部屋で全国のきっぷを手にしたのは

東京都文京区「b-lab」のフリーペーパー「CHACHACHA」プロジェクト。

25000部を発行する高校生の挑戦を応援するマガジン。

CHACHACHAとはchance-challenge-changeの頭文字

彼女自身がそれを体現するようなプロジェクト発表だった。

高校を中退し通信制高校に在籍しながら

b-labを利用していた。

そんなとき、スタッフに「人が足りないから入らないか?」

と言われたフリーペーパーの制作プロジェクト。

大手出版社に著作権の許可を取ったり、

いろんな場所に電話をしたり、

大人のルールをやってみることで、彼女はどんどん変わっていった。

そして素敵な人との出会い。

「土下座してだもいいからやりたいってことをやる。

恥ずかしいからやらないっていうのはもったいない。」

そんな言葉に刺激を受ける。

そして彼女は「他人っておもしろいな」と思ったという。

そしてフリーペーパーを通して、それを伝えたいのだと。

淡々とした口調でしゃべる彼女は等身大で、

だからこその成長度というか、ああ、このプロジェクトがあってよかったなあと思えた。

そしてもうひとう。

全国には残らなかったけど、印象に残っているのは、

山梨県富士吉田市の高校生が発表した

「高校生に織物の魅力を届ける~通学路を照らすギラギラバッグ~」プロジェクト。

彼女は父親が地域を元気にするような仕事で、

母親が名産である織物のPRをするような仕事をしていた。

そのため幼いころから地域イベントや織物の企画などに参加していたのだという。

織物の工場見学にいったとき、職人さんたちに話を聞いたら、

・後継者不足が心配

・職人は誇りをもって取り組んでいること

を実感した。織物の魅力と熱意を届けたいと。

もうひとつ彼女が気にしていたのは、

同級生たちの地元への思いだった。

卒業すれば東京の大学に進学するのが当たり前の進学校。

そこに富士吉田の出身だという誇りは感じられなかった。

そこで彼女は、

工場見学で存在を知ったB反(刺繍のズレなどがあり、出荷できないもの)

を使用したバックをつくることにした。

同級生を観察すると、

長い上り坂の通学路重いリュックを持って歩いていた。

丈夫でかわいいバッグをつくったら、

使ってもらえないか?

と友達のためにB反を利用したトートバックを制作することになる。

そこで立ちはだかる進学校の葛藤。

先生方は勉強こそが大切だという。

同級生も懸命に勉強している。

私はどうしたらいいんだろう?

それでも彼女は地域の人たちの応援もあり、

バッグをつくり、友達に渡して使ってもらったりした。

そんな活動をしていたら、彼女は地元に残りたくなり、

今春からは地元大学に進学するのだという。

いまも、彼女がつくったバッグは友人たちに使われ、

学校の中に地元を感じるのだという。

これか、って思った。

「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」とはこのことだろう、と。

これは、彼女にしかできないプロジェクトだ。

そしてこれからも、大学生として活動に取り組むだろう。

マイプロ関東サミットを聞いていて、やはり首都圏の高校のほうが

プロジェクトによる「学び」が深いように思った。

それはきっと、場の設計・設定とサポートする人たちの問いかけによるのだろうと。

しかし、題材という点においては、

東京では「一般的な(SDGsにあるような)社会課題を自分なりに切り取る」ことが主になってしまうが

山梨県のような地方はオリジナルな題材に出会う機会が多いように思う。

あとはそれをどのようにフォローするか?っていう大人の存在、場の設計が重要になってくる。

学習指導要領がいう、

「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」を見つけること。

それは、「キャリア教育」と呼ばれる何かが言ってきた、

やりたいことを見つける、とか、自分に向いている仕事を探す、とかいうことよりもはるかに重要なのだろう。

その課題に出会うということ。

そのために、地域や大人との「経験」が必要で他者や自分との「対話」が必要になる。

京都・綾部で「半農半X研究所」を立ち上げた塩見直紀さんは、

「使命多様性」の時代が来ている、と言っていた。

「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」とは、

その「使命」のことだと思った。

ひとりひとりにその「課題」があり「使命」があり、

それをひとりの力ではなく、周りの力を借りながら、

果たしていく、ということ

そのプロセスの中にこそ学びがある。

織物プロジェクトの高校生のプロジェクトは、こう締めくくらられた。

スライドには「人に頼ってもいいんだ」の文字。

そしてコメント。

「お世話になった人への感謝を忘れずに、

そして、人に頼ることを恐れずに、これからも進んでいきたい。」

「人に頼ることを恐れずに」か。

いい言葉だな、と。

閉会式。

全国サミットへの切符を手にした8プロジェクトの発表。

グッと来た。

躍動する生命がそこに確かにあった。

「自己の在り方生き方と一体的で不可分な課題」に

チャレンジする高校生の姿に、問いかけられる。

あなたの使命はなんですか?

2020年02月09日

「モモ」のような本屋

長野県立図書館

「これからの公共について考えるための対話 vol1」

ゲストはクルミドコーヒーの影山知明さん。

影山さんファンだっていうのと、

平賀館長の長野県立図書館「学び創造ラボ」を

見てみたかったので、行ってきました。

こんな感じです。

中高生がめちゃめちゃ勉強してました。

その横でやっているトークイベント。

潜在的には何か入っているんだろうなと。

クルミドコーヒー影山さんのトークの後、

4人でのトークセッション。

いちばん心に残ったのは、「モモ」(ミヒャエルエンデ)の話かな、と。

センジュ出版吉満明子さんも著書「しずけさとユーモアを」の中で書いている。

「本当は、モモになりたかったはずだ。誰かの話をじっくりと聴いて、うんうんとうなずく。その人が持つ「本当」を、何か特別な質問をするわけでもなく聞きながら、その人が笑顔になっていくのを一緒に幸せに思う。そう願っていたはずなのに、私はどこに来ているんだろう」(しずけさとユーモアを)

影山さんも言っていた。

「モモ」が増えていけばいい、と。他者を操作しようとしないこと。

評価でもアドバイスでもなく話を聞いてくれる存在と空間。

「あなたがモモになったらいいんじゃないですか?」

そんな呼びかけに、はい、僕やります!って即答したくなった。

~~~ということで講演&トークメモ

まちとの共用部、現代的縁側としてのクルミドコーヒー。

天職callingとは、生きてるうちに呼ばれるもの。呼ばれた意味は後になってからわかる。

カフェをやるために生まれてきた。

カフェも図書館も目的を持たずにフラッといけるし、時間を過ごせるところ。

目的を持って行く場所と目的を持たずに行く場所。

「説明責任」という言葉が嫌い。どんな成果が生まれるのか、やる前から求められるが、それは事前には説明できない。

あらかじめ成果を設定するとそれに沿って操作してしまう。そうすると創造性は開花できない。

わたしとあなたのあいだに共用部、中間領域を作っていく。

続「ゆっくりいそげ」はデモテープとして出版した。完璧に作らないこと。

本来出版とは公化すること。出版するとは、わたしとあなたのあいだに本を置いてみること。

コール&レスポンスがあるということ。

背開き製本で、180度に開けること。余白をたくさんとって書き込めるようにしたこと。

答えじゃなく問いがあること。

エンジニアリングは、お金、時間、労力を最小限にし、安い車を量産した。その仕組みは効率という点においてあまりにもよくできていたので、工場以外にも浸透していった。企業だけならまだしも、まちづくりも、NPOも、果ては教育やメディアまでもが、成果に向かってどうするか?となってしまった。

エンジニアリングが行き過ぎると人間の手段化が起こる。使えない人材などという言葉が出てくる。

生きづらさの源は、利用価値で人を測ることではないか?

リザルトパラダイムからプロセスパラダイムへ。

カフェの売り上げ目標を決め、そこに向かっていくとワクワクしない。

カフェの価値である思いがけないことがキャッチできなくなる。新しいことを思いついても計画に書いてないからできない。

計画を立てるのをやめ、日々を生きていく。

数字をちゃんと見ながらも、それを目的にしない。

植物に似ている。最初から樹形は決まっていない。関係性の中から育ち方を決めていく。

クルミド大学

https://kurumed-u.jp/

今日一番アツかったのは、クルミド大学の話。

そもそも大学って何?とか、そういう話好き。

クルミド大学にはキャンパスが無く、先生がいない。

今の大学は教える方があまりにも組織化していて、学生をお客さん化している。

学びたいと思っている人だけが来る大学。

ボローニャ大学のように。

教育目標も、こんな人を育てたい、じゃなくて、

機会から学ぶ人をつくる環境だけはある、みたいなの。

大学にあるものは大体ある。

・学生証・ライブラリー・学食・出版会・合コン・部活・奨学金制度・裏口入学

棚1つでも立派な大学のライブラリーだ。

無目的性と目的多様性。

どっちも大切なのだね。

あ、無目的ってのは多様性のひとつか。

木が育つには、土が育たなければならない。

パイオニアな木が土を耕した。

土というのは人の関係性やつながりのこと。

共生と孤立、不自由と自由のマトリクスで考えると、共生で不自由な田舎から、自由を求めて都会に飛び出して、自由だけど孤立してしまった。

ふたたび共生で不自由には戻りづらい。だから共生で自由、というのができないか?

「他人とともに自由に生きる」ができないか?

公共私

公⇔公よりの共⇔共⇔私よりの共⇔私

「私から立ち上がってくる共」

ポイント2つ

・話すことより聞くこと。「話し合い」から「聞き合い」へ。どちらかではなくどちら「も」

・違いを楽しむこと。

違いを出発点にする。

「他者のために生きる」「たったひとりのために生きる」ことは、自分のために生きることでもある。

うそをつかない、誇れる店になること。

「モモ」自分の時間を生きる=他者のために生きること

ここから立ち上がってくる「共」があるんじゃないか。

「実存が本質に先立つ」

カフェを始めることで西国分寺が具体的に見えてくる。

「気持ち」っていうのはあとからついてくる。

カフェはいろんなことができる。だからこそ、通常営業を大事にする。

お店が自由であることでお客が不自由になる。

行ってみたらイベントやっていた、とか。

お客が自由であるために、お店側は不自由を受け入れる。

カフェに行く理由の1位は、自分の時間を過ごすため。

衝突しない自由は、選択できる自由

いい場の条件:禁止事項が少ないこと。

都市の公園はそれぞれが自由を追い求めた結果、不自由になっている。

自分が自由であるためには他者と一緒の自由を考えないといけない。

~~~ここまでメモ

まとめ。

「共」のはじまりは、共通領域、縁側。

きっとツルハシブックスもそんな場所だったのだろうと。

クルミド大学の話も。

学生を「お客さん化しない」ということ。

「学びたい」を一緒につくっていく場があるということ。

そしてなんといっても、「モモ」の話。

「モモ」が増えていけばいい、と。他者を操作しようとしないこと。

評価でもアドバイスでもなく話を聞いてくれる存在と空間。

それ、やりたいなと。

本屋で。

共に悩んでくれる本をそっと差し出すような。

ときに手を動かして、生きるを実行できるような本屋を。

ということで、僕はまた本屋をやります。

【畑のある本屋 ツルハシブックス(仮)】

・隣に畑がある物件

・電車駅から徒歩20分圏内

・家賃ゼロ‐1万円程度

・ほかのお店の間借りでもOK

さがしています。

これから僕が本屋でつくる「共」の実験なのかなと。

今日のトークで、気持ちが高まりました。

「あなたがモモになったらいいんじゃないですか?」

そんな問いを発する本屋をあなたとつくりたい。

2020年02月08日

さわやかな敗北

岐阜県立吉城高校

YCKプロジェクト報告会2019に参加。

YCKとは(吉高 地域 キラメキ)の略称

地域でさまざまな活動を行った生徒からの発表。

発表中のバックミュージックにJ-popがかかっているのが新鮮。

地域課題探究

↑

課外特別プログラム★課外

↑

総合学習

↑

教科学習

というような設計。特筆すべきはプロジェクトの数。こんなにたくさんあるんだって。

発表では「こんな人におススメ」っていう後輩に活動をお勧めするような内容が入っていて、

先輩から後輩へとプロジェクトが引き継がれていることが分かった。

感動したのは、

学校設定科目地域課題探究の2つのプロジェクト

1つは孫の日企画「お孫さんと最高の思い出をつくろう」企画

探検×ものづくりを合わせた企画。

10月の第3日曜日(孫の日)に企画。

8組18名が参加した。

なぞなぞや紙飛行機を投げたり、絵を書いたりレクリエーション的な要素も大きかったが、おばあちゃんたちは別室でケーキをつくって最後に孫にプレゼントするとか、かなりこだわったつくり。最後に撮った写真を送ったりもする。ホスピタリティにあふれた企画。

申込者のうち1組は、「孫がいなんだけど、参加したい」と問い合わせたおばあちゃんにスタッフの高校生が孫の代わりをやったのだという。別れ際おばあちゃんが泣いていたという。なんかあったかいな。

もう1つは三寺ミッション「お寺で語ろう私たちの飛騨」企画

・お祭りに合わせて外国人向けのガイド本をつくる。

・寒いので暖かい汁物をふるまう。

そして対話を行う。

行きつけの店、わが町自慢などから入って、入りやすくする。

住職さんは言っていた。「お寺がどんな場だったのか?」を問いかけられた、と。

「地域」って何か?っていう壮大な問いをなげかけられたような気がした。

この2つのプロジェクトを聞いていて思ったことは、「お客の設定」がとても大切だということ。誰のためにやるのか?を突き詰めていくと、やることにつながる。

キャリア教育に必要なのは、「お客」なのではないか。と思った。友達の誕生日にやる「バースデーサプライズ」のように企画を考え、実行し、フィードバックをもらうこと。お客を設定し、懸命に活動を考えている分、フィードバックが熱い。

最後に、進路の決まった3年生からのメッセージ。

英語が得意だと思っていたのに、外国人と話せずにくやしかったこと。学校に教えに行ったときに、「なんで?」と聞き返され、答えられなかったこと。教わる側の視点が足りない。そうして学ぶ気持ちにスイッチが入り、大学に合格したこと。

「さわやかな敗北」

高校生にとって、自分の足りなさ、できなさに気づくこと。

それは大きなモチベーションのスイッチになる。

これをいつやれるのか?高校生の早い段階で、もっと言えば、中学生のうちでもいいから、やれたほうがいい。

同質性集団の中で比較によって敗北感を得るのでは無く、自分なりのミッションを持って実験・挑戦した後の敗北感を得ること。

「さわやかな敗北。」

それを可能にするのは、地域というフィールドと地域の人という学びのパートナーと、ふりかえりのデザインだろうなと。

2020年02月07日

「キャリア」から「ライフ」へ。

飯野高校梅北先生からつながった

糸魚川市のKさんとの対話のまとめ。

まずはコンソーシアムの話。

コンソーシアムは機能ベースで考えるべき。

1年1年、ミッションを更新していくこと。

これはその通りだなと思った。

機能しないコンソーシアムに意味はないから。

キーワードは「一回性」

http://hero.niiblo.jp/e490190.html

あらゆる仕事がアートに近づいてくる。

アートとサイエンスとクラフトのあいだに

プロジェクトができていく。

それは教育も「学び」も一緒だ。

だからこそ、飯南高校の美術部の

ラテアートが素晴らしいのだと。

Kさんと話していて、衝撃だったのはコンソーシアムの話を含めて3つ。

2つ目が「キャリア教育」への違和感。

文部科学省がキャリア教育と言い出して久しいのだが

それはいわゆる「キャリアデザイン」的な手法がとられている。

キャリアの目標を決めて、そこに向かって努力するというもの。

それを温存したまま

「探究」へシフトすることなどできるのだろうか、という問い。

「キャリア教育」はあまりにも「ワーク」に偏重している。

それに対して「探究」は「ライフ」全体の問題だと。

昨日の発表会で唯一違和感があったのは、

燕市×働き方、燕市×産業の2チームの質問項目について

仕事の内容や労働時間、やりがいなどの基本項目。

それって、仕事はマネーワークであり、仕事=雇用されること

にフォーカスしすぎているんじゃないかと。

そうではなくて、

自分のライフをどうつくっていくか?

暮らしをどうデザインしていくか?

人生をどう経営していくか?

のほうが大切なのではないかと。

「キャリア」を含んだ「ライフ」という

考え方から始めないといけないのではないか。

むしろライフの延長上にワークがあるのだと。

Kさんが言っていたように、

これまでのキャリア教育は「唯一解」があるように教えてきたが、

これからは「納得解」、それも「現時点では」という注釈がつく納得解であり仮説

から入っていくのではないか。

そんな風に、「ライフ」から入るキャリア教育。

それを「探究の時間」で「探究する」ということ。

それが「探究」の意味・意義なのではないかと。

ラストに衝撃だったのは、

「県立高校にこだわる必要があるのか?」っていう問い。

東京の通信制高校と組んで地域カリキュラムをつくってもいいし、

さらに企業と組んで、新しい学びをつくってもいいし。

「キャリア」から「ライフ」へ。

阿賀町はそんな学びが可能なのではないか?

「ふるさと創りびと」がつくるもの。

1 「暮らす」をつくる

2 「はたらく」をつくる

3 「まち」をつくる

そんなコンセプトが可能なのではないかと思った。

アートとサイエンスとクラフトのあいだ。

そこに新しい「学び」をつくる。

糸魚川市のKさんとの対話のまとめ。

まずはコンソーシアムの話。

コンソーシアムは機能ベースで考えるべき。

1年1年、ミッションを更新していくこと。

これはその通りだなと思った。

機能しないコンソーシアムに意味はないから。

キーワードは「一回性」

http://hero.niiblo.jp/e490190.html

あらゆる仕事がアートに近づいてくる。

アートとサイエンスとクラフトのあいだに

プロジェクトができていく。

それは教育も「学び」も一緒だ。

だからこそ、飯南高校の美術部の

ラテアートが素晴らしいのだと。

Kさんと話していて、衝撃だったのはコンソーシアムの話を含めて3つ。

2つ目が「キャリア教育」への違和感。

文部科学省がキャリア教育と言い出して久しいのだが

それはいわゆる「キャリアデザイン」的な手法がとられている。

キャリアの目標を決めて、そこに向かって努力するというもの。

それを温存したまま

「探究」へシフトすることなどできるのだろうか、という問い。

「キャリア教育」はあまりにも「ワーク」に偏重している。

それに対して「探究」は「ライフ」全体の問題だと。

昨日の発表会で唯一違和感があったのは、

燕市×働き方、燕市×産業の2チームの質問項目について

仕事の内容や労働時間、やりがいなどの基本項目。

それって、仕事はマネーワークであり、仕事=雇用されること

にフォーカスしすぎているんじゃないかと。

そうではなくて、

自分のライフをどうつくっていくか?

暮らしをどうデザインしていくか?

人生をどう経営していくか?

のほうが大切なのではないかと。

「キャリア」を含んだ「ライフ」という

考え方から始めないといけないのではないか。

むしろライフの延長上にワークがあるのだと。

Kさんが言っていたように、

これまでのキャリア教育は「唯一解」があるように教えてきたが、

これからは「納得解」、それも「現時点では」という注釈がつく納得解であり仮説

から入っていくのではないか。

そんな風に、「ライフ」から入るキャリア教育。

それを「探究の時間」で「探究する」ということ。

それが「探究」の意味・意義なのではないかと。

ラストに衝撃だったのは、

「県立高校にこだわる必要があるのか?」っていう問い。

東京の通信制高校と組んで地域カリキュラムをつくってもいいし、

さらに企業と組んで、新しい学びをつくってもいいし。

「キャリア」から「ライフ」へ。

阿賀町はそんな学びが可能なのではないか?

「ふるさと創りびと」がつくるもの。

1 「暮らす」をつくる

2 「はたらく」をつくる

3 「まち」をつくる

そんなコンセプトが可能なのではないかと思った。

アートとサイエンスとクラフトのあいだ。

そこに新しい「学び」をつくる。

2020年02月07日

「知りたい」のスイッチを入れる

新潟県立分水高校1年生が総合的探究の時間で行った

「高校生地域再編集プロジェクト」の成果発表会@燕市役所

を聞きに行ってきました。

1年生全員が6つのチームに分かれて活動

燕市×文化:オープニングライブ

燕市×自然:鉛筆づくり

燕市×働き方:動画で働き方紹介

燕市×食:お店とコラボ商品企画

燕市×産業:インスタグラムを活用した発信

燕市×歴史:大河津分水が題材の大河ドラマ上映

株式会社MGNETまちづくり事業部の協力のもと、

各チームに若手社員(他の会社の方も)がサポートについた。

いきなりすごいなと思ったのは次第とアンケート用紙。

このサイズで渡されるとアンケートを書かざるを得ないなと

A4で渡されると、書かないし、このクリップボードに挟まれているから

机を設置しなくていいので、椅子だけにできる。これはいい。

まず「再編集」というキーワードから。

知っているようで知らないこと。

インプットとアウトプット。

「地域を知る」ことで終わるのではなく、「地域を知りたい」というマインドになっているか、が成果。

MGNETの武田さんからのメッセージが心に響いた。

「教わる」と「知る」の違い。

「大人が伝えたいこと」≠「高校生に伝わること」。

押し付けるのではなく楽しい時間にする。

みんなが「へー」って感じたことを整理して相手に伝えること。

伝える方法は問わない。

「燕をよく知る大人」ではなく、「燕をそんなに知らない大人」と一緒に学んでいく。

記憶に残ること。当たり前の景色に変化を。

~~~ここまでメモ

インプットして、編集し、アウトプットする。それを何度もやること。

「知りたい」のスイッチをONにする。

探究のテーマを見つける前にやらなければいけないことだなあと思った。

印象に残ったのは、どのチームも楽しそうに発表していたこと。

「食」チームは燕名物の鶏レモン和えとぽっぽ焼きをクレープに

入れる商品開発を行う。

「歴史」チームは大作(長編)の大河ドラマをつくる。

「自然」チームは、枯れ枝を鉛筆に加工し、インテリアを作った。

特に「自然」チームでは、問いが深まっていったように思う。

燕市×自然

燕市のものづくりに着目。

ものづくりは人生を豊かにするもの、自然はアート。

2つを組み合わせて何か作れないか?

誰のためにつくるのか?

→入学式のプレゼントに使えるような。

枝がまがっているので、芯は先にしか入っていない。

たしかに、実用物としてみると、

この鉛筆は「使えない」ものなのかもしれないけど、

贈り物として、祈りを込めたものとしては、魅力的なのではないかと思った。

そして、ここをサポートした方が

ひたすらに「なんで?」と聞き続けたのだそうだ。

問いかける大人、素敵だなあ。

今回のまとめ。

1 「再編集」というキーワード

インプットしたものを編集し、アウトプットする。

それを繰り返すことで、地域が見えてくる。

2 サポートしたのは若手社会人で地元出身の人ではない。

地域のことを教えてくれる「先生」としての存在ではなく、

一緒に学ぶパートナーとしての存在。

3 「知りたい」のスイッチを入れる。

「探究のテーマをどう見つけるか?」と問いがちだけど、

まずは「知りたい」と思えるかどうか、からしか始まらないなと。

MGNETさんのデザインに、学ぶところが多い発表会でした。

ありがとうございました。

「高校生地域再編集プロジェクト」の成果発表会@燕市役所

を聞きに行ってきました。

1年生全員が6つのチームに分かれて活動

燕市×文化:オープニングライブ

燕市×自然:鉛筆づくり

燕市×働き方:動画で働き方紹介

燕市×食:お店とコラボ商品企画

燕市×産業:インスタグラムを活用した発信

燕市×歴史:大河津分水が題材の大河ドラマ上映

株式会社MGNETまちづくり事業部の協力のもと、

各チームに若手社員(他の会社の方も)がサポートについた。

いきなりすごいなと思ったのは次第とアンケート用紙。

このサイズで渡されるとアンケートを書かざるを得ないなと

A4で渡されると、書かないし、このクリップボードに挟まれているから

机を設置しなくていいので、椅子だけにできる。これはいい。

まず「再編集」というキーワードから。

知っているようで知らないこと。

インプットとアウトプット。

「地域を知る」ことで終わるのではなく、「地域を知りたい」というマインドになっているか、が成果。

MGNETの武田さんからのメッセージが心に響いた。

「教わる」と「知る」の違い。

「大人が伝えたいこと」≠「高校生に伝わること」。

押し付けるのではなく楽しい時間にする。

みんなが「へー」って感じたことを整理して相手に伝えること。

伝える方法は問わない。

「燕をよく知る大人」ではなく、「燕をそんなに知らない大人」と一緒に学んでいく。

記憶に残ること。当たり前の景色に変化を。

~~~ここまでメモ

インプットして、編集し、アウトプットする。それを何度もやること。

「知りたい」のスイッチをONにする。

探究のテーマを見つける前にやらなければいけないことだなあと思った。

印象に残ったのは、どのチームも楽しそうに発表していたこと。

「食」チームは燕名物の鶏レモン和えとぽっぽ焼きをクレープに

入れる商品開発を行う。

「歴史」チームは大作(長編)の大河ドラマをつくる。

「自然」チームは、枯れ枝を鉛筆に加工し、インテリアを作った。

特に「自然」チームでは、問いが深まっていったように思う。

燕市×自然

燕市のものづくりに着目。

ものづくりは人生を豊かにするもの、自然はアート。

2つを組み合わせて何か作れないか?

誰のためにつくるのか?

→入学式のプレゼントに使えるような。

枝がまがっているので、芯は先にしか入っていない。

たしかに、実用物としてみると、

この鉛筆は「使えない」ものなのかもしれないけど、

贈り物として、祈りを込めたものとしては、魅力的なのではないかと思った。

そして、ここをサポートした方が

ひたすらに「なんで?」と聞き続けたのだそうだ。

問いかける大人、素敵だなあ。

今回のまとめ。

1 「再編集」というキーワード

インプットしたものを編集し、アウトプットする。

それを繰り返すことで、地域が見えてくる。

2 サポートしたのは若手社会人で地元出身の人ではない。

地域のことを教えてくれる「先生」としての存在ではなく、

一緒に学ぶパートナーとしての存在。

3 「知りたい」のスイッチを入れる。

「探究のテーマをどう見つけるか?」と問いがちだけど、

まずは「知りたい」と思えるかどうか、からしか始まらないなと。

MGNETさんのデザインに、学ぶところが多い発表会でした。

ありがとうございました。