2013年06月30日

1人の想いが場をつくる

土曜日。

12時から18時まで

ずっと座っていた、汐美さん。

いろんな人が次々にやってきて、

ソファ席で話していた。

汐美さんが

「報告したいことがあるんです」と言って、

ツルハシブックスにやってきて何かと思ったら、

「アイドルになります!」宣言でした。

さすが大嶋くんつながり。

ぶっとびカード何枚も持ってる。

でも。

熱い想いがあったり、

恋バナがあったり、

とにかく、あっという間に6時間が経過。

途中、

部活まで時間があって、

と立ち寄った中学2年生をスカウト。

夏休み、一緒にCMづくりやりましょう。

という話になる。

1人の想いが場に熱を注入して、

それを感じた人たちがさらに想いを重ね、

いい空間を生み出している。

テーブルを囲んで5~7人

あれくらいの人数がいいのだなあと

思いました。

想いが場を創り、

場がさらなる想いを引き出す。

そんな連鎖が起こる空間でした。

「本屋さん」のチカラを感じる、土曜日でした。

12時から18時まで

ずっと座っていた、汐美さん。

いろんな人が次々にやってきて、

ソファ席で話していた。

汐美さんが

「報告したいことがあるんです」と言って、

ツルハシブックスにやってきて何かと思ったら、

「アイドルになります!」宣言でした。

さすが大嶋くんつながり。

ぶっとびカード何枚も持ってる。

でも。

熱い想いがあったり、

恋バナがあったり、

とにかく、あっという間に6時間が経過。

途中、

部活まで時間があって、

と立ち寄った中学2年生をスカウト。

夏休み、一緒にCMづくりやりましょう。

という話になる。

1人の想いが場に熱を注入して、

それを感じた人たちがさらに想いを重ね、

いい空間を生み出している。

テーブルを囲んで5~7人

あれくらいの人数がいいのだなあと

思いました。

想いが場を創り、

場がさらなる想いを引き出す。

そんな連鎖が起こる空間でした。

「本屋さん」のチカラを感じる、土曜日でした。

2013年06月29日

北信越ブロック予選

地域仕事づくりチャレンジ大賞2013

北信越ブロック予選の審査員をしてきました。

かなざわ学生のまち交流館

ステキな古民家だったなあ。

僕の役割は

・オープニング

・ゲストトーク

・審査委員長

と盛りだくさん。

(僕のためのイベントだったんじゃないかと思うくらい)

3事例。

全て、「愛」を感じる心あったまる事例でしたが、

代表に選出されたのは

限界集落で学生がいろいろと活動している

東原町の事例。

なんとかいうか

まだまだこんなこともあんなこともやれる。

そんな期待値を込めて、

ブロック代表に選出しました。

10月、横浜の地に風を吹かせてきてください!

北信越ブロック予選の審査員をしてきました。

かなざわ学生のまち交流館

ステキな古民家だったなあ。

僕の役割は

・オープニング

・ゲストトーク

・審査委員長

と盛りだくさん。

(僕のためのイベントだったんじゃないかと思うくらい)

3事例。

全て、「愛」を感じる心あったまる事例でしたが、

代表に選出されたのは

限界集落で学生がいろいろと活動している

東原町の事例。

なんとかいうか

まだまだこんなこともあんなこともやれる。

そんな期待値を込めて、

ブロック代表に選出しました。

10月、横浜の地に風を吹かせてきてください!

2013年06月28日

高校生の想いに応える大学

一部の高校生はすでに気がついている。

先の見えない時代に生きるには、

大学時代の過ごし方が重要だということを。

授業、バイト、サークルの

繰り返しでは、何も得られないということを。

それに応える大学側、そして地域側の仕組みがない。

北九州市立大学の地域創生学群の取り組みは

まさにそこに応えることだったように思う。

選ばれる大学、選ばれる地域を作っていくこと。

それを高校生にアピールすること。

そうして、優秀な(もちろん学業ではない)

学生を集めて、実績をつくるということ。

こうして、文化をつくっていきたいな。

先の見えない時代に生きるには、

大学時代の過ごし方が重要だということを。

授業、バイト、サークルの

繰り返しでは、何も得られないということを。

それに応える大学側、そして地域側の仕組みがない。

北九州市立大学の地域創生学群の取り組みは

まさにそこに応えることだったように思う。

選ばれる大学、選ばれる地域を作っていくこと。

それを高校生にアピールすること。

そうして、優秀な(もちろん学業ではない)

学生を集めて、実績をつくるということ。

こうして、文化をつくっていきたいな。

2013年06月27日

20歳の夏、「何かしたい」あなたへ

いつのまにか、20歳を迎える。

大学2年生。

将来への漠然とした不安。

このまま大学生活を過ごしていていいのか?

やりたいこと、将来の夢。

なんとなくはあるのだけど、はっきりとしたものはない。

このままではいけないような気がするのだけど、

何をしたらよいか分からない。

何か、行動したい。アクションを起こしたい。

今しかできないことにチャレンジしたい。

「地域商店街留学」

アルバイトとも、インターンとも、ちょっと違う。

地域の商店街。

そこに暮らす人たちと対話し、共感し、

「何かしたい」という想いが生まれ、

自分たちで考え、提案し、実行する。

うまくいかないこともたくさんあるけど、

なぜうまくいったのか?いかなかったのか?を振り返り、

体験を経験へ変えていく。

対話、共感、提案、実行、省察。

それを繰り返すことで、「経験」が作られていく。

先の見えないこの時代に、

やりたいことは、すぐには見つからない。

ひとつひとつ「経験」を積み重ねるしかない。

「何かしたい」と思っているあなたには、

あまりにも小さな1歩かもしれない。

しかしそれは、未来へつながる1歩になるかもしれない。

20歳の夏。

地域と共に、小さな1歩を踏み出しませんか?

大学2年生。

将来への漠然とした不安。

このまま大学生活を過ごしていていいのか?

やりたいこと、将来の夢。

なんとなくはあるのだけど、はっきりとしたものはない。

このままではいけないような気がするのだけど、

何をしたらよいか分からない。

何か、行動したい。アクションを起こしたい。

今しかできないことにチャレンジしたい。

「地域商店街留学」

アルバイトとも、インターンとも、ちょっと違う。

地域の商店街。

そこに暮らす人たちと対話し、共感し、

「何かしたい」という想いが生まれ、

自分たちで考え、提案し、実行する。

うまくいかないこともたくさんあるけど、

なぜうまくいったのか?いかなかったのか?を振り返り、

体験を経験へ変えていく。

対話、共感、提案、実行、省察。

それを繰り返すことで、「経験」が作られていく。

先の見えないこの時代に、

やりたいことは、すぐには見つからない。

ひとつひとつ「経験」を積み重ねるしかない。

「何かしたい」と思っているあなたには、

あまりにも小さな1歩かもしれない。

しかしそれは、未来へつながる1歩になるかもしれない。

20歳の夏。

地域と共に、小さな1歩を踏み出しませんか?

2013年06月26日

成長的知能観を取り戻す

7歳の子どもが

補助輪を外し、自転車に挑戦する。

5回、10回と練習するけど、乗れない。

そのとき、

「自転車は向いてない」とあきらめるだろうか?

僕は高校3年生の時、

物理を自分なりにかなり勉強したつもりだったのだけど、

模試でも点数が獲れず、センター試験53点。

これで「物理は向いてない」って思った。

まあ農学部だし、化学と生物をやっといたほうがいいというのもあって、

浪人してから化学と生物をやり始めた。

人はいつ、「自分の能力はこんなもんだ。」

とあきらめてしまうのだろうか。

そして、その能力をより高く見せることに

努力するようになるのだろうか。

人は機会を与えられれば、与えられるほど、

無限に成長できると思い続けるにはどうしたらいいのだろうか。

成長的知能観を取り戻すこと。

ここにかかっていると僕は思う。

19歳20歳で身長の伸びは止まるかもしれないが、

自分の能力はまだまだ開花できる。

なぜなら、人間は脳の3%しか使っていないからだ。

それがどうしても実感できない。

学校生活を経てくると、

いつのまにか「固定的知能観」に

染められてしまっている。

「固定的知能観」のもと、

大学生になった若者の将来を僕は非常に不安に思っている。

それには2通りある。

1つは、容易に想像つく、世間でいう三流大学の入学者たちが持っているマインド。

「こんな大学しか来れないなんて、僕の人生は終わった」

いわゆる「あきらめている」若者たち。

そしてもう1つは、

地方のナンバーワン国立大学に第一志望で合格した入学者たちが持っているマインド。

「俺は受験の勝利者だ。他人からも評価されるし、このままいい人生が待っているはずだ。」

一見、後者のほうが、いい人生が待っているような気がするが、

それにはひとつ、条件がある。

「成長的知能観」だ

機会を与えられて、経験すればするほど自分は成長できる。

と思えるかどうか。

もし、思えるのであれば、

第一志望の大学に合格したことは、

彼の大きなチカラになって、ますます活動的に

アクションを起こすだろう。

しかし、もし、そうではない場合。

つまり、固定的知能観を持っていた場合、

事態は前者よりもさらに悪くなる。

この場合、もっとも大切なのは、「デキる自分」を維持することだ。

他者評価も自己評価も高いまま維持するために、

「デキる自分」を演じ続けなければならない。

そのためにもっとも大切なのは挑戦をしないことだ。

やれない、と思うようなことには手を出さないことだ。

そこには必ず失敗があるのだから。

だから、公務員試験の勉強でもしている、という選択肢に落ち着く。

とりあえず、公務員を目指していることにする。

しかし、公務員の倍率は10倍を超えている。

だから、受からなかったとしても、それほどダメージはない、つまり自己評価は下がらない。

このように、固定的知能観の持ち主は

チャレンジをすることなく、大学生活を送ることになる。

これは、世間でいう「三流大学」に入学した受験生よりも、

プライドが高い分、就職する時、した時の苦労は大きいだろう。

自己評価が下がることがあまりにも耐えられないからだ。

いっぽう、前者が「成長的知能観」を持っていたらどうだろうか。

大学受験はたしかに失敗した。

自分は頭が悪いのかもしれない。

でも、せっかく大学生になったのだから、

大学生ではなければやれないことをやってみよう。

バイトもいろいろして、経験を積んでみよう。

勉強じゃない他のジャンルで人よりも優れていることが

あるのかもしれない。

居酒屋のバイトやったら、店長が「気が利く」ってほめてくれた。

なんだ、俺には接客の才能があるんじゃないか。

ちょっと本気でやってみようか、何か見えてくるかもしれない。

こういうことなんじゃないか。

先の見えない時代。

大学に受かるか、落ちるか、

どの大学に進学するかは大した問題じゃない。

いや、固定的知能観を持っていたとしたら、

むしろ第一志望に合格する方がチャレンジをしなくなるかもしれない。

生き抜く力。

まずは成長的知能観を手に入れること。

いや、取り戻すことだ。

誰もが、5歳7歳のときまでは、

成長的知能観を持っていたのだから。

その機会を本屋や塾が提供することができるのではないか。

補助輪を外し、自転車に挑戦する。

5回、10回と練習するけど、乗れない。

そのとき、

「自転車は向いてない」とあきらめるだろうか?

僕は高校3年生の時、

物理を自分なりにかなり勉強したつもりだったのだけど、

模試でも点数が獲れず、センター試験53点。

これで「物理は向いてない」って思った。

まあ農学部だし、化学と生物をやっといたほうがいいというのもあって、

浪人してから化学と生物をやり始めた。

人はいつ、「自分の能力はこんなもんだ。」

とあきらめてしまうのだろうか。

そして、その能力をより高く見せることに

努力するようになるのだろうか。

人は機会を与えられれば、与えられるほど、

無限に成長できると思い続けるにはどうしたらいいのだろうか。

成長的知能観を取り戻すこと。

ここにかかっていると僕は思う。

19歳20歳で身長の伸びは止まるかもしれないが、

自分の能力はまだまだ開花できる。

なぜなら、人間は脳の3%しか使っていないからだ。

それがどうしても実感できない。

学校生活を経てくると、

いつのまにか「固定的知能観」に

染められてしまっている。

「固定的知能観」のもと、

大学生になった若者の将来を僕は非常に不安に思っている。

それには2通りある。

1つは、容易に想像つく、世間でいう三流大学の入学者たちが持っているマインド。

「こんな大学しか来れないなんて、僕の人生は終わった」

いわゆる「あきらめている」若者たち。

そしてもう1つは、

地方のナンバーワン国立大学に第一志望で合格した入学者たちが持っているマインド。

「俺は受験の勝利者だ。他人からも評価されるし、このままいい人生が待っているはずだ。」

一見、後者のほうが、いい人生が待っているような気がするが、

それにはひとつ、条件がある。

「成長的知能観」だ

機会を与えられて、経験すればするほど自分は成長できる。

と思えるかどうか。

もし、思えるのであれば、

第一志望の大学に合格したことは、

彼の大きなチカラになって、ますます活動的に

アクションを起こすだろう。

しかし、もし、そうではない場合。

つまり、固定的知能観を持っていた場合、

事態は前者よりもさらに悪くなる。

この場合、もっとも大切なのは、「デキる自分」を維持することだ。

他者評価も自己評価も高いまま維持するために、

「デキる自分」を演じ続けなければならない。

そのためにもっとも大切なのは挑戦をしないことだ。

やれない、と思うようなことには手を出さないことだ。

そこには必ず失敗があるのだから。

だから、公務員試験の勉強でもしている、という選択肢に落ち着く。

とりあえず、公務員を目指していることにする。

しかし、公務員の倍率は10倍を超えている。

だから、受からなかったとしても、それほどダメージはない、つまり自己評価は下がらない。

このように、固定的知能観の持ち主は

チャレンジをすることなく、大学生活を送ることになる。

これは、世間でいう「三流大学」に入学した受験生よりも、

プライドが高い分、就職する時、した時の苦労は大きいだろう。

自己評価が下がることがあまりにも耐えられないからだ。

いっぽう、前者が「成長的知能観」を持っていたらどうだろうか。

大学受験はたしかに失敗した。

自分は頭が悪いのかもしれない。

でも、せっかく大学生になったのだから、

大学生ではなければやれないことをやってみよう。

バイトもいろいろして、経験を積んでみよう。

勉強じゃない他のジャンルで人よりも優れていることが

あるのかもしれない。

居酒屋のバイトやったら、店長が「気が利く」ってほめてくれた。

なんだ、俺には接客の才能があるんじゃないか。

ちょっと本気でやってみようか、何か見えてくるかもしれない。

こういうことなんじゃないか。

先の見えない時代。

大学に受かるか、落ちるか、

どの大学に進学するかは大した問題じゃない。

いや、固定的知能観を持っていたとしたら、

むしろ第一志望に合格する方がチャレンジをしなくなるかもしれない。

生き抜く力。

まずは成長的知能観を手に入れること。

いや、取り戻すことだ。

誰もが、5歳7歳のときまでは、

成長的知能観を持っていたのだから。

その機会を本屋や塾が提供することができるのではないか。

2013年06月25日

人は自分のやりたいことを知らない

なぜ本屋に行くとアイデアが生まれるのか

(嶋浩一郎 洋伝社新書)

東京駅KITTEの

マルノウチリーディングスタイルで買いました。

ステキ本屋でした。

この本屋さんにピッタリな本ですね。

仕掛け人、嶋浩一郎さん面白いなあ。

まだ半分くらいですが

第2章:人は本当に「自分の欲望」を知っているか?

が大学生に特にオススメ。

「人は自分のやりたいことを知らない」

から始まります。

~~~ここから一部引用

「人間はすべての欲望を言語化できていない」

そして

「いい本屋は欲望を言語化してくれる」

つまり、

いい本屋は

「自分も気づいていなかった、自分が詠みたいと思っていたもの」

をつい買ってしまう、ということです。

このような

欲望の言語化、欲望の発見がリアル書店最大の強みであり、

リアル書店が必要な理由なのです。

人が自分の欲望をすべて言語化できるのであれば、

グーグルとアマゾンがあれば事足りてしまいます。

~~~ここまで一部引用

やっぱり本屋というメディアの必要性を感じる1冊でした。

大学生たちよ

「やりたいことがわからない」のでいいから、

まずは本屋に行こう。

2013年06月24日

世の中は、愛すべき人であふれている。

新潟市西蒲区福井。

僕が20代の青春を注ぎ込んだふるさと。

第22回 ふくいほたるまつり

ここにも幸せ空間が広がっていました。

「人生最高の朝ごはん」は

旧庄屋佐藤家に来て10年目を迎えています。

その佐藤家では、骨董市が開催。

その裏方を担当しました。

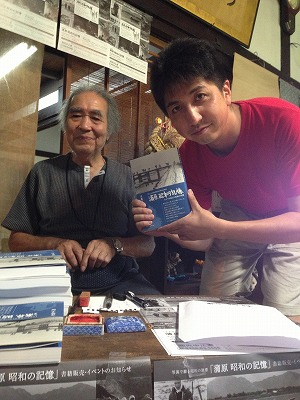

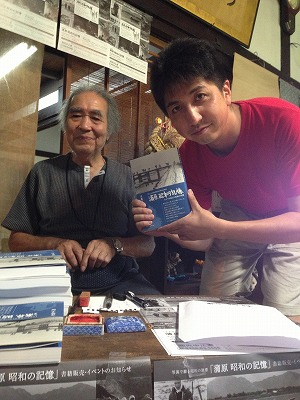

斎藤文夫さんの蒲原昭和の記憶、発売開始。

この地域をみつめ80年。

この地域に蛍を復活させた立役者でもある

斎藤文夫さんのサインをいただきました。

「暮らし」から「想い」がにじみ出る写真集。2000円。

ツルハシブックスでも取り扱いたいと思います。

玄関先には新井さんが手作りした丸太イス。

これはかわいすぎるので、ツルハシの前に置こうかな、と購入しちゃった。

そして、始まりました、ほたるまつり。

まきどき村ブースは焼きジャガバタ―を出しました。

1個50円。

味付けはコンソメ、ガーリック、アップルの3種類。

昔、まきどき村で朝ごはんを食べていた吉川くんが

「食べたい」というので、

「じゃあ売るの手伝ってよ」と言って、

手伝ってもらう。

すると、楽しそうなので、他の小学生もやってくる。

わたしたちは、と言えば、

それを横目で見ながらビールで乾杯

今回一番おいしかったのは、

ヤマメの塩焼き。

生きてます。

じっくりと炭火焼。

これが400円だなんて!

贅沢だなあ。

今回から梨木さんはお店側としての参加。

フランク売ってます。

子どもたちは鯛車を引いて、

大人たちはカラオケを歌い、

バルーンアートショーを見て、

最後にほたるを見て帰るのです。

こんなにも、ステキな祭りがあったのか。

と改めて思いました。

幸せな一日でした。

「世の中は、愛すべき人、もの、地域にあふれている。」

そう思える幸せを感じに、

あなたもコミュニティトラベル、してみませんか。

次回は8月後半の秋祭りです。

僕が20代の青春を注ぎ込んだふるさと。

第22回 ふくいほたるまつり

ここにも幸せ空間が広がっていました。

「人生最高の朝ごはん」は

旧庄屋佐藤家に来て10年目を迎えています。

その佐藤家では、骨董市が開催。

その裏方を担当しました。

斎藤文夫さんの蒲原昭和の記憶、発売開始。

この地域をみつめ80年。

この地域に蛍を復活させた立役者でもある

斎藤文夫さんのサインをいただきました。

「暮らし」から「想い」がにじみ出る写真集。2000円。

ツルハシブックスでも取り扱いたいと思います。

玄関先には新井さんが手作りした丸太イス。

これはかわいすぎるので、ツルハシの前に置こうかな、と購入しちゃった。

そして、始まりました、ほたるまつり。

まきどき村ブースは焼きジャガバタ―を出しました。

1個50円。

味付けはコンソメ、ガーリック、アップルの3種類。

昔、まきどき村で朝ごはんを食べていた吉川くんが

「食べたい」というので、

「じゃあ売るの手伝ってよ」と言って、

手伝ってもらう。

すると、楽しそうなので、他の小学生もやってくる。

わたしたちは、と言えば、

それを横目で見ながらビールで乾杯

今回一番おいしかったのは、

ヤマメの塩焼き。

生きてます。

じっくりと炭火焼。

これが400円だなんて!

贅沢だなあ。

今回から梨木さんはお店側としての参加。

フランク売ってます。

子どもたちは鯛車を引いて、

大人たちはカラオケを歌い、

バルーンアートショーを見て、

最後にほたるを見て帰るのです。

こんなにも、ステキな祭りがあったのか。

と改めて思いました。

幸せな一日でした。

「世の中は、愛すべき人、もの、地域にあふれている。」

そう思える幸せを感じに、

あなたもコミュニティトラベル、してみませんか。

次回は8月後半の秋祭りです。

2013年06月23日

本屋というメディア

古本屋さんは、

他者評価社会への挑戦だと思った。

「他者評価」とは突き詰めていくと、

「経済社会における貨幣価値」となる。

勉強ができないよりもできるほうがいいのは、

乱暴な言い方をすれば、そのほうが「お金になる」からだ。

しかし。

その価値、そのものが揺らいでいる時代を

生き始めた僕たちは、どう生きていったらいいのか、

不安になる社会を生きている。

だから。

本屋というメディアが必要なんだと思った。

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、そして本。

答えのない時代に、

メディアに対して、求めるのは、

「答えを教えてくれること」ではなくて、

「ヒントを得て、仮説と検証を繰り返し、行動していくきっかけをくれること」

なのではないか。

だとすると、

メディアに求められるのは、

発信者と受信者の双方向コミュニケーション

受信者同士の相互コミュニケーション

そして何より、

ひとりの個人として、

「メッセージを発していく」ということなのではないか。

世間を代表して、

「けしからんことだと思います」

といっているだけでは、

人たちに求められなくなっていくのではないか。

そして、

ユーザー同士をただつなぐだけでは、

協働(コラボ)は起こらないのではないか。

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットでもなく、そして本でもなく、

「本屋というメディア」が必要なんじゃないか。

ひとりの個人としてメッセージを発し、

そこに偶然やってくる人たちとコミュニケーションし、

仲間になり、新しい動きをつくっていく。

それができるのが、

本屋であり、古本屋さんなのだと思う。

答えのない時代、

本屋が担う役割はどんどん大きくなっていく。

本屋は、まだやれる。

他者評価社会への挑戦だと思った。

「他者評価」とは突き詰めていくと、

「経済社会における貨幣価値」となる。

勉強ができないよりもできるほうがいいのは、

乱暴な言い方をすれば、そのほうが「お金になる」からだ。

しかし。

その価値、そのものが揺らいでいる時代を

生き始めた僕たちは、どう生きていったらいいのか、

不安になる社会を生きている。

だから。

本屋というメディアが必要なんだと思った。

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、そして本。

答えのない時代に、

メディアに対して、求めるのは、

「答えを教えてくれること」ではなくて、

「ヒントを得て、仮説と検証を繰り返し、行動していくきっかけをくれること」

なのではないか。

だとすると、

メディアに求められるのは、

発信者と受信者の双方向コミュニケーション

受信者同士の相互コミュニケーション

そして何より、

ひとりの個人として、

「メッセージを発していく」ということなのではないか。

世間を代表して、

「けしからんことだと思います」

といっているだけでは、

人たちに求められなくなっていくのではないか。

そして、

ユーザー同士をただつなぐだけでは、

協働(コラボ)は起こらないのではないか。

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットでもなく、そして本でもなく、

「本屋というメディア」が必要なんじゃないか。

ひとりの個人としてメッセージを発し、

そこに偶然やってくる人たちとコミュニケーションし、

仲間になり、新しい動きをつくっていく。

それができるのが、

本屋であり、古本屋さんなのだと思う。

答えのない時代、

本屋が担う役割はどんどん大きくなっていく。

本屋は、まだやれる。

2013年06月22日

古本屋という他者評価社会への挑戦

古本屋さんってだから面白いのか。

いと本が売れる理由が少しだけ分かりました。

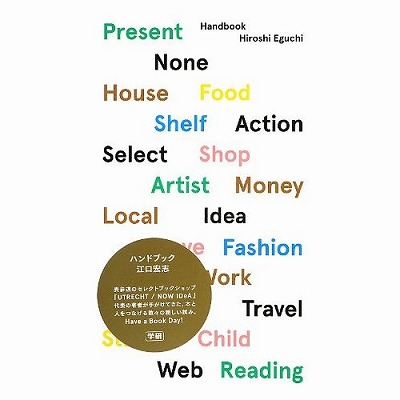

江口宏志さんの「HANDBOOK」

サーファーから古本屋さんになったのは、

リサイクル古書店(BOOKOFF)では100円で

売られている本がおじさん古書店では

定価以上の値段で売られていることに気づいた。

このとき、

江口さんは思った。

~~~ここから引用

おじさん古書店の値段が間違っているわけではなくて、

その値段がおじさんの価値の表明に他なりません。

お店の雰囲気や本の品揃えで高く売ることも安く売ることもできます。

(中略)

売れる売れないではなくて、

個人的な好き嫌いを、値段に反映して良い。

~~~ここまで引用

なるほどね。

古本屋さんっていうのは、だから面白いんだ。

「他者評価」とは、最終的には「世間一般が認める経済的価値」になる。

それとはまったく違う「自分の価値観」で値段を決めて、

その「価値観」にマッチする人に出逢って、

本を売るというコミュニケーションが生まれる。

古本屋さんっていうのは、

文学的に言えば、他者評価社会への挑戦、なのだなあ。

熱いね、古本いと本。

いと本が売れる理由が少しだけ分かりました。

江口宏志さんの「HANDBOOK」

サーファーから古本屋さんになったのは、

リサイクル古書店(BOOKOFF)では100円で

売られている本がおじさん古書店では

定価以上の値段で売られていることに気づいた。

このとき、

江口さんは思った。

~~~ここから引用

おじさん古書店の値段が間違っているわけではなくて、

その値段がおじさんの価値の表明に他なりません。

お店の雰囲気や本の品揃えで高く売ることも安く売ることもできます。

(中略)

売れる売れないではなくて、

個人的な好き嫌いを、値段に反映して良い。

~~~ここまで引用

なるほどね。

古本屋さんっていうのは、だから面白いんだ。

「他者評価」とは、最終的には「世間一般が認める経済的価値」になる。

それとはまったく違う「自分の価値観」で値段を決めて、

その「価値観」にマッチする人に出逢って、

本を売るというコミュニケーションが生まれる。

古本屋さんっていうのは、

文学的に言えば、他者評価社会への挑戦、なのだなあ。

熱いね、古本いと本。

2013年06月21日

醸成する、ということ。

熊本、鹿児島の南九州ツアー。

それぞれ、人に会うツアーでしたが、

熊本のフミダスに鹿児島のマチトビラ、

すごく素敵でした。

熊本の濱本さん

鹿児島の末吉さん

ステキな時間をありがとうございました。

そして馬刺とのり一ラーメン。

忘れられない味となりました。

濱本さんが言っていた、

「醸成する」ということが心に残っています。

文化はひとりから始まり、そして醸成されるもの。

その醸成をいまやっているのですね。

熊本・鹿児島は暑いので、

すぐに発酵が進みそうです。

たくさん学ばせてもらいました。

本当にありがとうございました。

それぞれ、人に会うツアーでしたが、

熊本のフミダスに鹿児島のマチトビラ、

すごく素敵でした。

熊本の濱本さん

鹿児島の末吉さん

ステキな時間をありがとうございました。

そして馬刺とのり一ラーメン。

忘れられない味となりました。

濱本さんが言っていた、

「醸成する」ということが心に残っています。

文化はひとりから始まり、そして醸成されるもの。

その醸成をいまやっているのですね。

熊本・鹿児島は暑いので、

すぐに発酵が進みそうです。

たくさん学ばせてもらいました。

本当にありがとうございました。

2013年06月20日

ブックスキューブリックのあるライフスタイル

「本のある生活」から「本屋のある生活」へ。

「本屋のある生活」から「ブックスキューブリックのある生活」へ。

憧れの書店

福岡のけやき通り「ブックスキューブリック」に

お邪魔してきました。

13年目に突入しているので、

ちょうど10年先輩になります。

ここでは、毎週3万円くらいの本を注文してくれるお客さんとか、

本は全部キューブリックで買うと決めている人がたくさんいるのです。

名付けて、

「ブックスキューブリックのあるライフスタイル」

キューブリックに行くことが

毎週の日常のライフスタイルに組み込まれる。

その積み重ねだと大井さんは言います。

大井さんの原点のひとつはイタリア。

小さな店がたくさんあって、

それぞれが個性があり、

お客さんをつかんでいる。

そういうライフスタイルがあるということ。

一方の日本は、

郊外も街中もチェーンストアに支配され、

札幌でも福岡でも同じような店が並んでいる。

小さな店の豊かさを表現したい。

それが思いとしてある。

リピーターからコアなファンへ、

そしてキューブリックのあるライフスタイルへ。

僕も思わず2冊購入。

キューブリックのあるライフスタイル、

それはとても豊かなライフスタイルだなあと思う。

それをたくさんの人が実践していることが

本屋が続いていくことなのだと教わった。

イベントを打つ。

そのためにDMをつくる。

各店に置いてもらう。

こうやった小さな動機づけをしたくさんしていくこと。

一歩一歩登っていくこと。

そうしないと山は登れない。

「本屋のある生活」から「ブックスキューブリックのある生活」へ。

憧れの書店

福岡のけやき通り「ブックスキューブリック」に

お邪魔してきました。

13年目に突入しているので、

ちょうど10年先輩になります。

ここでは、毎週3万円くらいの本を注文してくれるお客さんとか、

本は全部キューブリックで買うと決めている人がたくさんいるのです。

名付けて、

「ブックスキューブリックのあるライフスタイル」

キューブリックに行くことが

毎週の日常のライフスタイルに組み込まれる。

その積み重ねだと大井さんは言います。

大井さんの原点のひとつはイタリア。

小さな店がたくさんあって、

それぞれが個性があり、

お客さんをつかんでいる。

そういうライフスタイルがあるということ。

一方の日本は、

郊外も街中もチェーンストアに支配され、

札幌でも福岡でも同じような店が並んでいる。

小さな店の豊かさを表現したい。

それが思いとしてある。

リピーターからコアなファンへ、

そしてキューブリックのあるライフスタイルへ。

僕も思わず2冊購入。

キューブリックのあるライフスタイル、

それはとても豊かなライフスタイルだなあと思う。

それをたくさんの人が実践していることが

本屋が続いていくことなのだと教わった。

イベントを打つ。

そのためにDMをつくる。

各店に置いてもらう。

こうやった小さな動機づけをしたくさんしていくこと。

一歩一歩登っていくこと。

そうしないと山は登れない。

2013年06月19日

信じるチカラ

朝、萩を出発して、小倉に戻る。

今回のメインイベント、北九州市立大学が中心となって、

設立された北九州の10大学が連携した

「まなびとESDステーション」の視察と仕掛け人の眞鍋先生へのヒアリング。

まなびと(まなびとESDステーションの略称)

のコンセプトは3つ。

1 実践型のプロジェクトによる「学生の成長」

2 「地域貢献」・・・地域の人たちのまちづくりへのモチベーションが上がること

3 ESD・・・Education for Sustainable Development(持続可能な発展のための教育)

現在は10大学から

24のプロジェクトが出されて、

同時並行で動いている。

マネジメントは特任教員が担当して、

拠点となる場所は小倉駅前の商店街の中にある。

日曜日に訪れたときには、

「広報チーム」と呼ばれる大学生たちが

ウェブページやアンケート作成を行っていたが

これもプロジェクトのひとつで、

開所の際の場のネーミングや開所式での場所の説明など、

かなり重要な役割を担っていた。

この運営サイドには

シブヤ大学の姉妹校である

博多テンジン大学の実績が生かされている。

「その場で終わる学び」ではなく

「先につながっていく学び」をつくることをコンセプトに、

企業とコラボしたり、様々なイベントを行っている。

企業はなぜ、協賛するのか?

という問いに対するひとつのアンサーは

「企業はお客(ユーザー)とコミュニケーションしたい」

というところに行きつくだろうと思った。

フェイスブックやったり、

イベントを売ったりするのは、

お客さんとコミュニケーションをとるためで、

そしてそれが商品開発をはじめ、サービスの向上に

役立ち、ファンを作り、未来につながっていくからだ。

話を北九州市立大学に戻すと、

北九州大学は4年前に組織を改組し、

地域創生学群を立ち上げた。

「地域と共に生きる大学」ということで、

地域共生教育センターを立ち上げ、

1年次の最初から必修で地域プロジェクトに関わる。

もちろん他学部の学生も登録できる。

現在は1000名の登録があり700名くらいは実働しているそうだ。

ここは、421ラボと名付けられ

(特定の意味を持たせないというコミュニティデザイン!)

地域の人たちの要望を受け付け、

いいプロジェクトには学生を参加させたりもする。

最近は審査が厳しくなり、

「とりあえず人が欲しいから学生をボランティアで」

というような依頼はできなくなり、

地域の人たちも相当ロジックに意味と意義を説明しないといけない。

こうして、地域の人たちも成長していく。

ここのプロジェクトのうち、何件かが

まなびとESDステーションに移されたのだが

その理由は「他大学の学生と一緒にやった方がパワフルで地域に貢献できる」というものだ。

それだけの活動をしていて、

授業とかバイトとかできるのか?

というと、ここには履修指導という時間があり、

1年次から授業の時間割を週1日か2日は休めるように

組むのだという。

地域創生学群はかなりハードだ。

1年次から3つか4つのプロジェクトが同時進行して、

ミーティングや自分の締切に追われる。

もちろん、それ以外に授業もあるのだ。

ここには込められた熱い想いがある。

「地域活動が学生を成長される」という熱い信念がある。

しかもその結果、地域が元気になる、

つまり、地域貢献が達成されるのだ。

今まで、大学は地域を教育のフィールドとしてしか

見ていなかった。

それは地域貢献ではないだろうと眞鍋先生は言う。

学生がひとりの地域人(プレイヤー)として関わり、

それを大学がフォローするということで初めて地域貢献が達成される。

プロジェクトには

1年生~3年生までがいて、

1年生は何も分からずについていく。

そして2年次にはもうプロジェクトリーダー的な

役割を果たし、3年生は後方支援に徹する。

ここでは、

社会人としての基礎がみっちり、たたき込まれる。

遅刻厳禁、言葉づかいも厳しく注意される。

「地域の人に教えていただいている」という姿勢で

地域に入っていく。

こうして、即戦力が育ち、

13年度の就職率は100%だ。

うち、何名かは、

大手企業の内定を断って、

北九州の中堅中小の門を叩いたという。

その動機は、

「北九州にもっと貢献したい」からだ。

学生が地域と関わる方法は

通常は2つしかない。

・遊び

・アルバイト

だけだ。

それを本気・全力で「学ぶ」場にすることで、

役割を担い、成果を出していくことで、

それによって地域を好きになり、

結果、自分も好きになっていく、つまり自信がつくのではないかと思います。

地域・地域の人を好きになる。

貢献したくなる。

貢献する。

感謝される。

自分を好きになる。

このような正のスパイラルが生まれていくのではないか。

これこそが地域プロジェクトに参加する理由だ。

何よりも、そのように信じるチカラだと思った。

これからの時代を生き抜くために、

地域での本気のプロジェクト経験が不可欠なのだと信じることだ。

そしてそのような想いに共感した高校生が

北九州大学を志し、入学してくるのだ。

5倍を超える倍率を突破して。

僕は、現在の入試のシステムが

高校生をナメすぎていると思った。

大学に入って、

テキトーに遊んで、バイトして、

3年生くらいになったらシューカツの準備でもして、

そんなのをやりたい高校生だけではない。

18歳、19歳の自分を燃焼させて誰かの役に立ちたい。

将来、誰かの役に立つために、成長したい。

そんな高校生がわが国には、もちろん新潟にも、たくさんいるのだ。

そしてその熱意に大学は、地域は応えていくことだ。

それが学生を育て、地域を育てていく。

信じるチカラ。

それを北九州の地で再確認しました。

谷口さん、眞鍋先生、ありがとうございました。

今回のメインイベント、北九州市立大学が中心となって、

設立された北九州の10大学が連携した

「まなびとESDステーション」の視察と仕掛け人の眞鍋先生へのヒアリング。

まなびと(まなびとESDステーションの略称)

のコンセプトは3つ。

1 実践型のプロジェクトによる「学生の成長」

2 「地域貢献」・・・地域の人たちのまちづくりへのモチベーションが上がること

3 ESD・・・Education for Sustainable Development(持続可能な発展のための教育)

現在は10大学から

24のプロジェクトが出されて、

同時並行で動いている。

マネジメントは特任教員が担当して、

拠点となる場所は小倉駅前の商店街の中にある。

日曜日に訪れたときには、

「広報チーム」と呼ばれる大学生たちが

ウェブページやアンケート作成を行っていたが

これもプロジェクトのひとつで、

開所の際の場のネーミングや開所式での場所の説明など、

かなり重要な役割を担っていた。

この運営サイドには

シブヤ大学の姉妹校である

博多テンジン大学の実績が生かされている。

「その場で終わる学び」ではなく

「先につながっていく学び」をつくることをコンセプトに、

企業とコラボしたり、様々なイベントを行っている。

企業はなぜ、協賛するのか?

という問いに対するひとつのアンサーは

「企業はお客(ユーザー)とコミュニケーションしたい」

というところに行きつくだろうと思った。

フェイスブックやったり、

イベントを売ったりするのは、

お客さんとコミュニケーションをとるためで、

そしてそれが商品開発をはじめ、サービスの向上に

役立ち、ファンを作り、未来につながっていくからだ。

話を北九州市立大学に戻すと、

北九州大学は4年前に組織を改組し、

地域創生学群を立ち上げた。

「地域と共に生きる大学」ということで、

地域共生教育センターを立ち上げ、

1年次の最初から必修で地域プロジェクトに関わる。

もちろん他学部の学生も登録できる。

現在は1000名の登録があり700名くらいは実働しているそうだ。

ここは、421ラボと名付けられ

(特定の意味を持たせないというコミュニティデザイン!)

地域の人たちの要望を受け付け、

いいプロジェクトには学生を参加させたりもする。

最近は審査が厳しくなり、

「とりあえず人が欲しいから学生をボランティアで」

というような依頼はできなくなり、

地域の人たちも相当ロジックに意味と意義を説明しないといけない。

こうして、地域の人たちも成長していく。

ここのプロジェクトのうち、何件かが

まなびとESDステーションに移されたのだが

その理由は「他大学の学生と一緒にやった方がパワフルで地域に貢献できる」というものだ。

それだけの活動をしていて、

授業とかバイトとかできるのか?

というと、ここには履修指導という時間があり、

1年次から授業の時間割を週1日か2日は休めるように

組むのだという。

地域創生学群はかなりハードだ。

1年次から3つか4つのプロジェクトが同時進行して、

ミーティングや自分の締切に追われる。

もちろん、それ以外に授業もあるのだ。

ここには込められた熱い想いがある。

「地域活動が学生を成長される」という熱い信念がある。

しかもその結果、地域が元気になる、

つまり、地域貢献が達成されるのだ。

今まで、大学は地域を教育のフィールドとしてしか

見ていなかった。

それは地域貢献ではないだろうと眞鍋先生は言う。

学生がひとりの地域人(プレイヤー)として関わり、

それを大学がフォローするということで初めて地域貢献が達成される。

プロジェクトには

1年生~3年生までがいて、

1年生は何も分からずについていく。

そして2年次にはもうプロジェクトリーダー的な

役割を果たし、3年生は後方支援に徹する。

ここでは、

社会人としての基礎がみっちり、たたき込まれる。

遅刻厳禁、言葉づかいも厳しく注意される。

「地域の人に教えていただいている」という姿勢で

地域に入っていく。

こうして、即戦力が育ち、

13年度の就職率は100%だ。

うち、何名かは、

大手企業の内定を断って、

北九州の中堅中小の門を叩いたという。

その動機は、

「北九州にもっと貢献したい」からだ。

学生が地域と関わる方法は

通常は2つしかない。

・遊び

・アルバイト

だけだ。

それを本気・全力で「学ぶ」場にすることで、

役割を担い、成果を出していくことで、

それによって地域を好きになり、

結果、自分も好きになっていく、つまり自信がつくのではないかと思います。

地域・地域の人を好きになる。

貢献したくなる。

貢献する。

感謝される。

自分を好きになる。

このような正のスパイラルが生まれていくのではないか。

これこそが地域プロジェクトに参加する理由だ。

何よりも、そのように信じるチカラだと思った。

これからの時代を生き抜くために、

地域での本気のプロジェクト経験が不可欠なのだと信じることだ。

そしてそのような想いに共感した高校生が

北九州大学を志し、入学してくるのだ。

5倍を超える倍率を突破して。

僕は、現在の入試のシステムが

高校生をナメすぎていると思った。

大学に入って、

テキトーに遊んで、バイトして、

3年生くらいになったらシューカツの準備でもして、

そんなのをやりたい高校生だけではない。

18歳、19歳の自分を燃焼させて誰かの役に立ちたい。

将来、誰かの役に立つために、成長したい。

そんな高校生がわが国には、もちろん新潟にも、たくさんいるのだ。

そしてその熱意に大学は、地域は応えていくことだ。

それが学生を育て、地域を育てていく。

信じるチカラ。

それを北九州の地で再確認しました。

谷口さん、眞鍋先生、ありがとうございました。

Posted by ニシダタクジ at

08:35

│Comments(0)

2013年06月18日

聖地巡礼

山口県萩市に来ています。

2004年4月以来の聖地巡礼。

2004年の冬、小説・吉田松陰の

野山獄のエピソードに打ち抜かれた僕は、

その春、萩を目指しました。

松陰神社の近くに泊まり、朝、早起きして、

その裏にある墓所に手をあわせました。

帰り道はちょうど通学の時間。

道行く小学生に、小さな決意をしたことを覚えています。

そのときの僕の夢。

吉田松陰になること。

野山獄という獄中で、

隣の人に声をかけ、俳句教室や書道教室を実現し、

学びの場のコーディネーターをすることによって、

生きる希望を生み出した松陰先生。

獄中でできたのに、

僕が住むこのまちでできないはずはない。

それが僕の30代の出発点でした。

あれから9年。

水害と2度の地震。

子どもと地域のおじいちゃんおばあちゃんの遊びを通じた交流。

大学生の地域企業での実践型インターンシップ。

まきどき村は2004年から拠点を佐藤家に移して、現在も活動中。

模索していた、

「僕にとっての松下村塾」

それはいま、まさにやっていることだ。

ツルハシブックス&イロハニ堂&野山塾

偶然が生まれる場。

それでいて、パワーにあふれている場。

新しい時代の息吹が聴こえる場。

それは、

現代の松下村塾なのではないかと僕は思っている。

田坂先生が言うように、

歴史は繰り返し、かつてあったものは一段上がって、ふたたび返ってくる。

現代の松下村塾とは何か?

それを問いながら、

各地で「場」をつくっていくこと。

そのひとつに、新潟のツルハシブックスはなっていく。

いや、今なるのだ。

そんなことを野山獄跡と松陰先生の墓前に誓う、

聖地巡礼です。

先生が 遺したタスキ 握り締め

ここから始まる 大和魂

(13.6.17 野山獄跡)

史の想い 僕がつなぐと 誓う朝

墓所からあふれる 大和魂

(13.6.18 吉田松陰墓所)

2013年06月17日

スターバックスはコーヒーを売っているのではない

こういうブランド系の本は

あんまり読まなかったのだけど、

このまえ新潟の紀伊国屋で手に取ったら

熱そうだったので、ツルハシで注文購入。

読み終わって、奥付を見たら、

サンクチュアリ出版でおなじみの

井上新八さんのデザインでした。

やっぱり本ってスゲー、

本屋って熱い空間だって思った。

新八さん、熱い仕事してるなあ。

昨日の移動中に読んでいたら、

ヒットするキーワードがたくさんあって、

これは読むべき1冊だと思いました。

書きたいことはたくさんあるのだけど、

今日はひとつだけ。

スターバックスやザ・ボディショップは、

社会貢献することそのものが会社の存在理由だと考えている。

だって、「人々の心を豊かで活力ある者にする」ためにコーヒーを売り、

「社会を変革する」ために、化粧品を売っているのですから。

熱いね、熱い。

ツルハシブックスは何のために本を売っているのか?

その問いから始まらないといけないね。

いい問いをありがとうございます。

2013年06月16日

ツルハシブックスは小さな決意の結晶

協働のまちづくりシンポ「つばめの未来へ!幸福のために今できること」

に参加してきました。

つばめ若者会議というのが

立ち上がる、そのオープニングのイベント。

最初のフルート奏者本宮宏美さんの

オープニングスピーチから熱かった。

世界一輝くまち燕をつくるための

いま、行動していくこと。

最後の鈴木市長のスピーチも情熱的で

思わずスダンディングオベーションしそうになりました。

山崎さんの生活スタジオのエピソードに爆笑。

インクジェットプリンタが9000枚くらい印刷すると

壊れることが判明しました(笑)

講演の締めは

「遠回りしない幸福論」

たくさんの経済を経由して手に入れなきゃいけないものは

そんなにない。

仲間と楽しく働いて、うまい酒を飲んで。

そんなのはいま、すぐそこに、燕にあるんじゃないか?

そんな問いかけでした。

3人のパネラーの人たちもとても魅力的で

まぶしかったなあ。

特に「町工場のせがれ」、武田さんが

最初「特技は控えめ」って言っていたのに

だんだん調子を上げてきたのが面白かった。

でも本当に彼はすごいなあと。

親とかいろんな人の目がある地元で、

いろんなチャレンジをして、出る杭は打たれて

頑張っているのだ。

トークセッションの時の山崎亮さんのコメントも

すごくよかった。

メモが足りなくなった。

表現が違うだけで、みんなつながって(協働して)

何かを起こしていこうってことだ。

「協働」っていうのは、

「対話」から始まるのだなあとあらためて実感。

「対話」することで、「尊敬」(リスペクト)が生まれ、

だから、「協働」したいって思うんだろうな。

それがないと、カタチだけの「協働」に終わってしまって、

まったく長続きしないんだろうと思った。

トークセッションで、燕の若者3人の志を聞いて、

僕も初心を思い出しました。

僕の個人ミッションは

15歳が自分と住んでいる地域を好きになり、

自分と地域と社会の未来創造へ歩き出している地域社会の実現

です。

アンジェラ・アキの「手紙」が

大ヒットするような地域社会には僕はしたくない。

15歳の悩みは誰にでもあるのだから、

大人になったら、そのうちわかるから、

今は耐えて頑張れ

なんてメッセージがテレビの中から届けられるようじゃ、

地域コミュニティの存在価値はないと思う。

カッコイイ大人。

カッコイイ会社。

それは行動する大人、そして会社。

文句ばっかり言ってないで、

手を動かして、行動して、

試作(プロトタイピング)と逆算(バックキャスティング)で

未来へ歩いていっている。

そんな背中を見せていかなきゃ、

誰も地元に残ろうとか、地元のために頑張ろうなんて思わないよなあって。

最後に、山崎さんが言っていた。

こうやってひとりひとりの「小さな決意」が集まって、

小さな活動を初めていって、

いつか、「会社にしよう」とか、さらなる行動が起こっていく。

少しずつ「決意」しながら前に進んでいく。

燃えたよ。

また燃えた。

今週は9日からずっと燃えっぱなしだったけど、

最後の締めも燃えた。

世界一輝くまち、燕市に対抗するわけではないけど、

世界一の空間を創ろうって思った。

ツルハシブックス&イロハニ堂&野山塾。

ここを世界一位。いや世界歴代一位の伝説の場所にしようと思う。

今井さん、坂野さん、加藤くん

横尾くん、葉月ちゃん、幅っち、優希ちゃん

の「小さな決意」が集まったこの空間を

世界一の場所にしていこう。

そんな志が芽生えた1日でした。

特技「控えめ」って言ってないで、

熱さ全開で行かなくちゃ。

ツルハシブックスはサムライたちの小さな決意の結晶。

そう胸を張れる空間を、

ひとつひとつ創っていこうじゃないか。

「小さな決意」をありがとう。

まだ、始まったばかりだ。

に参加してきました。

つばめ若者会議というのが

立ち上がる、そのオープニングのイベント。

最初のフルート奏者本宮宏美さんの

オープニングスピーチから熱かった。

世界一輝くまち燕をつくるための

いま、行動していくこと。

最後の鈴木市長のスピーチも情熱的で

思わずスダンディングオベーションしそうになりました。

山崎さんの生活スタジオのエピソードに爆笑。

インクジェットプリンタが9000枚くらい印刷すると

壊れることが判明しました(笑)

講演の締めは

「遠回りしない幸福論」

たくさんの経済を経由して手に入れなきゃいけないものは

そんなにない。

仲間と楽しく働いて、うまい酒を飲んで。

そんなのはいま、すぐそこに、燕にあるんじゃないか?

そんな問いかけでした。

3人のパネラーの人たちもとても魅力的で

まぶしかったなあ。

特に「町工場のせがれ」、武田さんが

最初「特技は控えめ」って言っていたのに

だんだん調子を上げてきたのが面白かった。

でも本当に彼はすごいなあと。

親とかいろんな人の目がある地元で、

いろんなチャレンジをして、出る杭は打たれて

頑張っているのだ。

トークセッションの時の山崎亮さんのコメントも

すごくよかった。

メモが足りなくなった。

表現が違うだけで、みんなつながって(協働して)

何かを起こしていこうってことだ。

「協働」っていうのは、

「対話」から始まるのだなあとあらためて実感。

「対話」することで、「尊敬」(リスペクト)が生まれ、

だから、「協働」したいって思うんだろうな。

それがないと、カタチだけの「協働」に終わってしまって、

まったく長続きしないんだろうと思った。

トークセッションで、燕の若者3人の志を聞いて、

僕も初心を思い出しました。

僕の個人ミッションは

15歳が自分と住んでいる地域を好きになり、

自分と地域と社会の未来創造へ歩き出している地域社会の実現

です。

アンジェラ・アキの「手紙」が

大ヒットするような地域社会には僕はしたくない。

15歳の悩みは誰にでもあるのだから、

大人になったら、そのうちわかるから、

今は耐えて頑張れ

なんてメッセージがテレビの中から届けられるようじゃ、

地域コミュニティの存在価値はないと思う。

カッコイイ大人。

カッコイイ会社。

それは行動する大人、そして会社。

文句ばっかり言ってないで、

手を動かして、行動して、

試作(プロトタイピング)と逆算(バックキャスティング)で

未来へ歩いていっている。

そんな背中を見せていかなきゃ、

誰も地元に残ろうとか、地元のために頑張ろうなんて思わないよなあって。

最後に、山崎さんが言っていた。

こうやってひとりひとりの「小さな決意」が集まって、

小さな活動を初めていって、

いつか、「会社にしよう」とか、さらなる行動が起こっていく。

少しずつ「決意」しながら前に進んでいく。

燃えたよ。

また燃えた。

今週は9日からずっと燃えっぱなしだったけど、

最後の締めも燃えた。

世界一輝くまち、燕市に対抗するわけではないけど、

世界一の空間を創ろうって思った。

ツルハシブックス&イロハニ堂&野山塾。

ここを世界一位。いや世界歴代一位の伝説の場所にしようと思う。

今井さん、坂野さん、加藤くん

横尾くん、葉月ちゃん、幅っち、優希ちゃん

の「小さな決意」が集まったこの空間を

世界一の場所にしていこう。

そんな志が芽生えた1日でした。

特技「控えめ」って言ってないで、

熱さ全開で行かなくちゃ。

ツルハシブックスはサムライたちの小さな決意の結晶。

そう胸を張れる空間を、

ひとつひとつ創っていこうじゃないか。

「小さな決意」をありがとう。

まだ、始まったばかりだ。

2013年06月15日

本屋には新しい人生が転がっている

本屋には、新しい人生が転がっている。

2009年。

ホスピタルクラウンの在庫60冊で

スタートした本屋さんの名前。

小さなかわいらしいトランクでスタート。

坪数0.02坪(約20㎝×30㎝)

収容本数:8冊

取扱い書籍:ホスピタルクラウン(サンクチュアリ出版)のみ

そう。

出版社から本を買い切れば、

誰でも新刊書店になれるのです。

ホスピタルクラウン。

僕の中では人生を動かした1冊。

著者、大棟耕介さんは目標とする人物です。

「天職は選ぶものではなく、たどり着くものだと、教えてくれる」

これが当時、書いていたPOP

こうやって僕は本屋さんになった。

コンセプトは

「本屋には、新しい人生が転がっている」

僕の人生も本との出会いによって大きく動いてきた。

そう。

本屋さんは「人生を変える機会」にあふれている。

「機会」

たまたま、偶然、・・・

これを提供するのが本屋さんの役割なのだと思う。

そこには、人間の勘、というか感性が大きく関わってくる。

たまに聞く

「本に呼ばれる」ということだ。

本屋さんを歩いていると、本が自分を呼んでくることがある。

「この本をいま、読むべきだ」と誘われることがある。

それが本屋さんの醍醐味だ。

究極の機会提供。

その先、どうなるかはその人次第だ。

でも、思いを込めて、本屋さんは本を並べる。

本屋さんは人生を変える「機会」を売っているのだなあ。

クランボルツ博士の「計画された偶発性理論」

・・・キャリアは、偶然の積み重ねだ

それをもっとも体現するのが本屋さんなのかも。

やっぱり素敵な仕事だ。

本屋さんには、今日も、新しい人生が転がっています。

2009年。

ホスピタルクラウンの在庫60冊で

スタートした本屋さんの名前。

小さなかわいらしいトランクでスタート。

坪数0.02坪(約20㎝×30㎝)

収容本数:8冊

取扱い書籍:ホスピタルクラウン(サンクチュアリ出版)のみ

そう。

出版社から本を買い切れば、

誰でも新刊書店になれるのです。

ホスピタルクラウン。

僕の中では人生を動かした1冊。

著者、大棟耕介さんは目標とする人物です。

「天職は選ぶものではなく、たどり着くものだと、教えてくれる」

これが当時、書いていたPOP

こうやって僕は本屋さんになった。

コンセプトは

「本屋には、新しい人生が転がっている」

僕の人生も本との出会いによって大きく動いてきた。

そう。

本屋さんは「人生を変える機会」にあふれている。

「機会」

たまたま、偶然、・・・

これを提供するのが本屋さんの役割なのだと思う。

そこには、人間の勘、というか感性が大きく関わってくる。

たまに聞く

「本に呼ばれる」ということだ。

本屋さんを歩いていると、本が自分を呼んでくることがある。

「この本をいま、読むべきだ」と誘われることがある。

それが本屋さんの醍醐味だ。

究極の機会提供。

その先、どうなるかはその人次第だ。

でも、思いを込めて、本屋さんは本を並べる。

本屋さんは人生を変える「機会」を売っているのだなあ。

クランボルツ博士の「計画された偶発性理論」

・・・キャリアは、偶然の積み重ねだ

それをもっとも体現するのが本屋さんなのかも。

やっぱり素敵な仕事だ。

本屋さんには、今日も、新しい人生が転がっています。

2013年06月14日

熱い営業

忘れていた熱い営業。

「常識を疑うことから始めよう」

通常の営業:

「3月に発売されて。いま3刷の3万部超えです。主に若い人ですが、文芸書コーナーでも動いているみたいです。」

(「動いている」は「売れている」という意味)

熱い営業:(ヴィレッジヴァンガードビブレ高崎店にて)

まえがきを開き

僕「まずはこのまえがきを見てください」

僕「人生とは、自分探しではない。自分を創造することだ。」

店長「いいですね。」

僕「キター。もうこれですよ。これだけで1260円の価値があります。

僕だったら、これで買っちゃいます。」

店長:笑

僕「常識にとらわれている、縛られている若い人たちは

こういう本を読んで、ぶっ壊さないといけないんです。

こういう本を売りましょう」

店長「熱いっすね。」

僕「売れる本を売っているようじゃジュンク堂やアマゾンには勝てません。

売れる本より売りたい本を。

いや、売りたい本より売らなければいけない本を売りましょうよ、店長!」

ここでガッチリ固く握手。

店長「じゃあ4冊追加で」

僕「ありがとうございます!一緒にやりましょう」

4冊の注文。

そういうのを大切にしていきたい。

書店員さんとタッグを組んで売っていく、

これが楽しいから、僕は営業やってるんだよなあ。

売らなきゃいけない本。

「常識を疑うことから始めよう」(ひすいこたろう サンクチュアリ出版)

「常識を疑うことから始めよう」

通常の営業:

「3月に発売されて。いま3刷の3万部超えです。主に若い人ですが、文芸書コーナーでも動いているみたいです。」

(「動いている」は「売れている」という意味)

熱い営業:(ヴィレッジヴァンガードビブレ高崎店にて)

まえがきを開き

僕「まずはこのまえがきを見てください」

僕「人生とは、自分探しではない。自分を創造することだ。」

店長「いいですね。」

僕「キター。もうこれですよ。これだけで1260円の価値があります。

僕だったら、これで買っちゃいます。」

店長:笑

僕「常識にとらわれている、縛られている若い人たちは

こういう本を読んで、ぶっ壊さないといけないんです。

こういう本を売りましょう」

店長「熱いっすね。」

僕「売れる本を売っているようじゃジュンク堂やアマゾンには勝てません。

売れる本より売りたい本を。

いや、売りたい本より売らなければいけない本を売りましょうよ、店長!」

ここでガッチリ固く握手。

店長「じゃあ4冊追加で」

僕「ありがとうございます!一緒にやりましょう」

4冊の注文。

そういうのを大切にしていきたい。

書店員さんとタッグを組んで売っていく、

これが楽しいから、僕は営業やってるんだよなあ。

売らなきゃいけない本。

「常識を疑うことから始めよう」(ひすいこたろう サンクチュアリ出版)

2013年06月13日

「売りたい」ではなく、「売らなきゃ」と思える本

衝動。

「孤独と不安のレッスン」(鴻上尚史 だいわ文庫)

そうそう。

こういう本を待っていた。

「売りたい」ではなく、「売らなきゃ」

と思った本。

鴻上さんの熱い想いに

最後のあとがきで触れて、

高崎のスターバックスで立ち尽くす。

(実際には座っているのだけど)

この本、売りますよ。

やっぱりこうこなくっちゃ。

僕の出版業界への入り口となった

原点を思い出しました。

古本市でお宝本として出していた

「CROSS ROAD ジェネレーションブック」

サンクチュアリ出版が

当時の活躍する芸能人やスポーツ選手の名言を集めた

「CROSS ROAD~20代を熱く生きるためのバイブル」の発売記念として

今はまだ無名だけど、

熱く生きている20代の名言集。

定価300円。

これを1998年11月23日。

東京・北区王子の物語Bar狐の木の地下、王子小劇場で

坂本龍馬のお芝居、軌保博光×鶴巻謙介のトークライブの後に

もらって、帰りの新幹線の中で読んで震えが止まらなかった。

これを、新潟で配らないとダメだ!

って、思って、

サンクチュアリ出版に電話。

「小冊子を100冊ください。いくらですか?」

「100冊ですか!?熱いっすね!」

「300円のところ、200円でいいです。100冊で20000円です。」

即座に20,000円を振り込み、

僕は100冊の小冊子を手にした。

その後も、僕はサンクチュアリ出版の大ファンで、

大学生協で大量に注文してた(1割引きだからね)

そして、「SANCTUARY」(高橋歩・磯尾克行)に出逢う。

越後線新潟行の中で読んでいて、小針駅で

あの伝説の、「空」を歌う場面に。

涙が、止まらない。

俺もこんなふうに熱く生きたいって思った。

そして、多くの人にこの感動を届けたいって思った。

サンクチュアリ出版に押しかけて、

「僕が売るから」っていって、

自宅でサンクチュアリ出版の本を預かって、

売っていた。

それが会社が思っていたよりも売ったようで、

「新潟で営業するか?」って話になって、

僕はサンクチュアリ出版の営業をすることになりました。

当時、まったく無名の出版社だったので、

営業は困難を極めました。

「どこの出版社?」

「ちゃんと取次(卸売の会社)通してるの?」

「返本できるの?」

と言われながら、

「新潟にはこういう熱い本が必要なんすよ!!」

ってシャウトする日々。

そんなとき、

蔦屋書店南万代フォーラムの大森さんが

「熱いっすね。やりましょう」と言ってくれ、

大きな展開をしてくれました。

ああ。

なつかしい。

それが僕の原点だった。

月曜日の取材で言えばよかった。笑。

「売りたい」じゃなくて、

「この本を売らなきゃダメだ」って思える本を

売っていく。

俺が売らなきゃ、誰が売るんだ。

そういうふうに思える本屋さんと

出版社がタッグを組んで、

熱い本が世の中に出ていくような

そんな業界になったら美しいなあって思う。

新潟のツルハシブックスはそんな

熱い本屋さんになります。

「売れる本」より「売りたい本」を

「売りたい本」より「売らなきゃいけない本」を売りましょう。

鴻上さんの熱い想い、確かに受け取りました。

「死ぬな。」

このメッセージ、多くの若者たちに届けます。

「孤独と不安のレッスン」(鴻上尚史 だいわ文庫)

そうそう。

こういう本を待っていた。

「売りたい」ではなく、「売らなきゃ」

と思った本。

鴻上さんの熱い想いに

最後のあとがきで触れて、

高崎のスターバックスで立ち尽くす。

(実際には座っているのだけど)

この本、売りますよ。

やっぱりこうこなくっちゃ。

僕の出版業界への入り口となった

原点を思い出しました。

古本市でお宝本として出していた

「CROSS ROAD ジェネレーションブック」

サンクチュアリ出版が

当時の活躍する芸能人やスポーツ選手の名言を集めた

「CROSS ROAD~20代を熱く生きるためのバイブル」の発売記念として

今はまだ無名だけど、

熱く生きている20代の名言集。

定価300円。

これを1998年11月23日。

東京・北区王子の物語Bar狐の木の地下、王子小劇場で

坂本龍馬のお芝居、軌保博光×鶴巻謙介のトークライブの後に

もらって、帰りの新幹線の中で読んで震えが止まらなかった。

これを、新潟で配らないとダメだ!

って、思って、

サンクチュアリ出版に電話。

「小冊子を100冊ください。いくらですか?」

「100冊ですか!?熱いっすね!」

「300円のところ、200円でいいです。100冊で20000円です。」

即座に20,000円を振り込み、

僕は100冊の小冊子を手にした。

その後も、僕はサンクチュアリ出版の大ファンで、

大学生協で大量に注文してた(1割引きだからね)

そして、「SANCTUARY」(高橋歩・磯尾克行)に出逢う。

越後線新潟行の中で読んでいて、小針駅で

あの伝説の、「空」を歌う場面に。

涙が、止まらない。

俺もこんなふうに熱く生きたいって思った。

そして、多くの人にこの感動を届けたいって思った。

サンクチュアリ出版に押しかけて、

「僕が売るから」っていって、

自宅でサンクチュアリ出版の本を預かって、

売っていた。

それが会社が思っていたよりも売ったようで、

「新潟で営業するか?」って話になって、

僕はサンクチュアリ出版の営業をすることになりました。

当時、まったく無名の出版社だったので、

営業は困難を極めました。

「どこの出版社?」

「ちゃんと取次(卸売の会社)通してるの?」

「返本できるの?」

と言われながら、

「新潟にはこういう熱い本が必要なんすよ!!」

ってシャウトする日々。

そんなとき、

蔦屋書店南万代フォーラムの大森さんが

「熱いっすね。やりましょう」と言ってくれ、

大きな展開をしてくれました。

ああ。

なつかしい。

それが僕の原点だった。

月曜日の取材で言えばよかった。笑。

「売りたい」じゃなくて、

「この本を売らなきゃダメだ」って思える本を

売っていく。

俺が売らなきゃ、誰が売るんだ。

そういうふうに思える本屋さんと

出版社がタッグを組んで、

熱い本が世の中に出ていくような

そんな業界になったら美しいなあって思う。

新潟のツルハシブックスはそんな

熱い本屋さんになります。

「売れる本」より「売りたい本」を

「売りたい本」より「売らなきゃいけない本」を売りましょう。

鴻上さんの熱い想い、確かに受け取りました。

「死ぬな。」

このメッセージ、多くの若者たちに届けます。

2013年06月12日

「世間」という神は中途半端に壊れている

孤独と不安のレッスン 鴻上尚史 だいわ文庫

9日の一箱古本市で購入。

100円。

なんとビックリ。

いやあ。

これは、いい。

うなるよ。

読むべき1冊です。

第6章 それでも「一人はみじめ」と思ってしまう理由

ここだけでも読んでほしいですね。

「友達100人至上主義の果て」から始まって、

一番うなるのが「世間」という名前の神様

のところかな。

キリスト教徒にとってキリストは

唯一絶対の神です。

物事の判断基準は神に背いていないか?です。

では日本人はそういう神を持っていないのか?

似たようなものを持っていると著者は言います。

それは「世間」です。

世間体、世間様なんて呼ばれたりする。

その実体は

江戸時代に強く作られた

村落共同体です。

農作業は共同作業だから

誰かひとりがサボることが許されません。

僕たち日本人は共同体が神だったのです。

農民だけではありません。

武家社会も、商人の世界も、

世間を神として生きてきたのです。

それは明治時代以降、徐々に壊れていきます。

国家を強くするために、

強すぎる村落共同体を弱くする必要があったのです。

そしていま、僕たちは中途半端に壊れた共同体社会を

生きています。

強引に縛る村落共同体はもうありません。

でも、完全にはなくなっていない。

なるほど。

この中途半端さが

孤独の苦しさの原因なのではないか?

と鴻上さんは言います。

なるほど。

たしかに。

これはその通りかもしれないなあ。

中学・高校・大学では、

共同体として先輩は絶対で、

先輩に逆らってはいけない、と分かっていながら、

心の奥では、「1年はやく生まれてくらいで、なんで従わなきゃいけないんだ」

なんて思っていたりする。

世間は、中途半端に壊れている。

この自覚、必要ですよね。

2013年06月11日

僕が本屋さんになった3つの理由

「なぜ本屋さんを?」

とインタビューされて、

聞くたびに違うことを答えているような気がしたので、

ちょっと整理してみようと思います。

1 ヴィレッジヴァンガード郡山アティ店の店長、明神さん(当時)との出会い。

サンクチュアリ出版の営業として

行きました、郡山のヴィレヴァン。

営業が終わって、帰ろうとしたら、

キレイにディスプレイされたカフェのコーナーが目に入り、

何気なく放った営業トーク。

「このコーナー、いいっすね」に対して、

真剣な顔で、「郡山にカフェをつくろうと思っているんです。」

それなんですか?

って聞いたら、

僕がこの棚をキレイにつくることで、読んだ人が

カフェを創るんじゃないかと思って。

本屋さんってそんなことができるんですか!

と衝撃を受ける。

シムシティかと思いましたよ、本当に。

あれ以来、僕の中に本屋さんと選択肢ができました。

2 「ホスピタルクラウン」を売りたい。

2007年2月にサンクチュアリ出版から発売された

「ホスピタルクラウン」。

衝撃の出会い。

こんなにカッコよく生きている人っているんだと思いました。

今でも大棟耕介さんは僕の心の師匠です。

2007年の6月には

僕は中学校で教育実習を3週間経験。

そのときには道徳のテキストとして、この本を題材に

授業をしました。

その直後、2007年の7月に起きた

中越沖地震の際に刈羽村ボラセンで子どものサポートとして

ボランティアコーディネーターをしていた私は、

大棟さんに来てもらえないか?と打診。

サンクチュアリ出版鶴巻社長の尽力により、

仮設集会所でのクラウンイベントが実現しました。

大棟さんは翌2008年にも来てくれました。

翌2009年4月。

大棟さんが新潟で講演会をやるということになり、

本の直売をすることに。

サンクチュアリ出版と相談。

そのときに「委託にするか?買い切りにするか?」

と言われ、条件もいろいろあったのですが、

「買い切ります」と宣言。

100冊のホスピタルクラウンが手元にきました。

結局、講演会で売れたのは40冊。

僕は60冊のホスピタルクラウンの在庫を抱えることになったのです。

8冊が収納できる小さなトランクを買い、

さっそく名刺を作りました。

そのときの屋号は、「本屋には新しい人生が転がっている」

車に小さなトランクを積んで、

出先であった人に、

「僕、本屋さんを始めたんです」と言って、

どれですか?これです。

みたいな感じで、ホスピタルクラウンを売り歩く日々が始まりました。

3 若者と地域のプラットフォームをつくりたかった。

3つ目が若者と地域拠点をつくりたかった。

これは2006年から取り組んできた

大学生で地域企業でチャレンジするような機会を

もっともっと創れないだろうか?

そのためには商店街に事務所を構えたい。

そう思っていたところ、現在の場所が空き店舗で、

そして改装費と家賃の一部を補助する制度があることを知り、

なにができるだろう?と考えて、

最初はタコ焼きとかたい焼きとかの軽食を考えていましたが、

建物的に1階の飲食は不可能。

ギャラリーもいいけど、そんなに人が交流しているイメージが湧かない。

そうだ、本屋さんだ。

本屋さんをいつかやろうと思っていたし、

悩める若者がやってきて、

地域の大人と出会うには、

本というツールはかなり強力だ。

と思い、一気に本屋開業の方向へいきました。

現在、その思いはある程度達成できてはいるのですが、

まだまだ継続してやっていけるほどにはなっていません。

昨日、幅さんのトーク「本の声を聞け」に

行けなくて残念だったけど、

魂のこもった棚、創っていきたいです。

ステキなインタビューをありがとうございました。

とインタビューされて、

聞くたびに違うことを答えているような気がしたので、

ちょっと整理してみようと思います。

1 ヴィレッジヴァンガード郡山アティ店の店長、明神さん(当時)との出会い。

サンクチュアリ出版の営業として

行きました、郡山のヴィレヴァン。

営業が終わって、帰ろうとしたら、

キレイにディスプレイされたカフェのコーナーが目に入り、

何気なく放った営業トーク。

「このコーナー、いいっすね」に対して、

真剣な顔で、「郡山にカフェをつくろうと思っているんです。」

それなんですか?

って聞いたら、

僕がこの棚をキレイにつくることで、読んだ人が

カフェを創るんじゃないかと思って。

本屋さんってそんなことができるんですか!

と衝撃を受ける。

シムシティかと思いましたよ、本当に。

あれ以来、僕の中に本屋さんと選択肢ができました。

2 「ホスピタルクラウン」を売りたい。

2007年2月にサンクチュアリ出版から発売された

「ホスピタルクラウン」。

衝撃の出会い。

こんなにカッコよく生きている人っているんだと思いました。

今でも大棟耕介さんは僕の心の師匠です。

2007年の6月には

僕は中学校で教育実習を3週間経験。

そのときには道徳のテキストとして、この本を題材に

授業をしました。

その直後、2007年の7月に起きた

中越沖地震の際に刈羽村ボラセンで子どものサポートとして

ボランティアコーディネーターをしていた私は、

大棟さんに来てもらえないか?と打診。

サンクチュアリ出版鶴巻社長の尽力により、

仮設集会所でのクラウンイベントが実現しました。

大棟さんは翌2008年にも来てくれました。

翌2009年4月。

大棟さんが新潟で講演会をやるということになり、

本の直売をすることに。

サンクチュアリ出版と相談。

そのときに「委託にするか?買い切りにするか?」

と言われ、条件もいろいろあったのですが、

「買い切ります」と宣言。

100冊のホスピタルクラウンが手元にきました。

結局、講演会で売れたのは40冊。

僕は60冊のホスピタルクラウンの在庫を抱えることになったのです。

8冊が収納できる小さなトランクを買い、

さっそく名刺を作りました。

そのときの屋号は、「本屋には新しい人生が転がっている」

車に小さなトランクを積んで、

出先であった人に、

「僕、本屋さんを始めたんです」と言って、

どれですか?これです。

みたいな感じで、ホスピタルクラウンを売り歩く日々が始まりました。

3 若者と地域のプラットフォームをつくりたかった。

3つ目が若者と地域拠点をつくりたかった。

これは2006年から取り組んできた

大学生で地域企業でチャレンジするような機会を

もっともっと創れないだろうか?

そのためには商店街に事務所を構えたい。

そう思っていたところ、現在の場所が空き店舗で、

そして改装費と家賃の一部を補助する制度があることを知り、

なにができるだろう?と考えて、

最初はタコ焼きとかたい焼きとかの軽食を考えていましたが、

建物的に1階の飲食は不可能。

ギャラリーもいいけど、そんなに人が交流しているイメージが湧かない。

そうだ、本屋さんだ。

本屋さんをいつかやろうと思っていたし、

悩める若者がやってきて、

地域の大人と出会うには、

本というツールはかなり強力だ。

と思い、一気に本屋開業の方向へいきました。

現在、その思いはある程度達成できてはいるのですが、

まだまだ継続してやっていけるほどにはなっていません。

昨日、幅さんのトーク「本の声を聞け」に

行けなくて残念だったけど、

魂のこもった棚、創っていきたいです。

ステキなインタビューをありがとうございました。