2024年08月30日

まなびのよはくをデザインする

徐々にnoteに移行しています

https://note.com/tsuruhashi/

昨日の社会教育主事講習メモです。

テーマは、カリキュラム・マネジメント

まずは冒頭の導入からメモ

~~~

・打席数を確保する。打席に立っていることに気づいてない子どもどうする?

・ハプニング(予測不可能性)を活かす。いま、オレの出番なんだな、っていう。

・子どもたちに役割が見つかる⇔当事者性

・ゴールイメージと現状の差が乖離している時の介入を待った時に主体性が発揮されるチャンス(余白)が回ってくる。

・場に委ねているという雰囲気

・大人がつくろうとしている「個別最適」と子どもたちが求めている「個別最適」は異なる。どっちに主体があるのか。

・地域の大人、子どもが求めている学び(評価)などの教師の「責任」という葛藤

~~~

「学びの余白はどうつくる?」

って話。

目的に向かう手段としての学びから

「機会」としての学びを発見すること。

そこに、自らの出番をつくる(気づくこと)

≒ハプニングを活かして主体性を発揮する機会をつくる

探究プロジェクトのデザインっていうのは

そういう「余白」をつくることなのかもしれない。

それは「場」だったり。

そして、本題のカリキュラム・マネジメントについてメモ

~~~

カリキュラムのPCCA⇔教育目標の実現

カリキュラムを支える三角形として組織構造と学校文化

があり、真ん中にリーダーがいる。

これって、「経営」と同じだよな、と。

カリキュラムのPDCAのポイントは事前に「評価」について設計できていること

評価方法、評価の時期、評価データの収集・蓄積・分析の方法、評価結果の活用方法

を設計し、チームで共有しておく。

~~~

次に五ケ瀬中等の上水先生の話

~~~

探究リーダーとして大切にしたこと①

先人たちが積み上げてきたものをリスペクトしながら

1 譲らない/れないものとは?

・スクールミッション(学校の成り立ち)

・学校/地域に固有するもの(歴史、思い)

2 挑戦する/し続けるものとは?

・カリキュラムポリシー(目指す学びの在り方)

・社会や時代に対応するもの(変化、願い)

探究リーダーとして大切にしたこと②

1 カリキュラムの全体像を可視化する

生徒が学びを実感し、混ぜ合わせ、自ら変化を創り出すためには、どのようなカリキュラムの全体構造が最適だろうか

体験的な学び(オーセンティック)⇒実践的な学び(アクション)⇒普遍的な学び(アカデミック):問いの探究

地域体験活動⇒マイプロジェクト⇒課題研究活動(中等なので2年ずつ)

2 担当教員に「Will」と「Why」を問いかける

生徒のいまを最も把握している担当教員からの声(提案・疑問)に耳を傾ける

スクールミッション:若人らしい野性味や冒険心の育成と回復、感動と感性の教育

実感する学び⇒越境する学び⇒協働・共創する学び

「知る:ナルホド Teaching」「掴む:ドキドキ Coaching」「創る:ワクワク Torching」

計画されたカリキュラム:育てたい力、評価方法の明確化、プログラムの設計

⇒実施されたカリキュラム:教師によって実践されたカリキュラム

⇒達成されたカリキュラム:カリキュラムを通して達成された生徒の成長

探究学習の失敗体験

✕プロジェクトの質が低い 提案レベルまでの探究、解決策が表層的

〇ラーニングの質が高い、各自の強み自覚、協働性向上、コンピテンシーの発揮

⇒スキルだけのトレーニングではなくコンピテンシーの土台を積む必要性

PDCA⇒PD「S」A:プロジェクトがどうすればうまくいくのか?ではなく何を学んだか?目標は正しかったかを検証

~~~

これが五ヶ瀬中等のカリキュラム・マネジメントか、と。

真似できることがたくさんあるなあと。

そして次は組織文化について

~~~

「生徒に対する学校の教育機能は、教科指導の具体的な方法によるものではなく、むしろ、子どもに対する教師集団の期待の形成と共有のように、学校がどのような組織文化を構築しているかによって大きく左右される。」(エドモンド1979)

学校組織文化とは?

基本的仮定:基本前提、固定概念

⇒価値:組織に広がっている審美感、価値観、哲学

⇒人工物:目に見える、聞こえる、感じることができるもの。言動、仕事の手順、風習など

フォーミング(同調期)⇒ストーミング(混沌期)⇒ノーミング(調和期)⇒トランスフォーミング(変革期)

全教員に投げかけて問い

1生徒たちが本校に集ってきた「思い」とは?

2本校が「学びの森」と呼ばれている理由は?

3先生たちはいまワクワクしていますか?

同じ言葉(理念)をもち、同じ景色(ビジョン)を描く

組織文化の変革プロセス

人工物:成功体験「子どもが伸びた!」

⇒価値:価値観の修正、再構築

⇒基本的仮定を形成し、意識から抜け落ちていく(当たり前になる)

ある問題解決が機能し、組織がその成功を繰り返し認識すると、価値観が変容しやがて基本的仮定を形成する

リーダーの3条件:周囲との良い関係、判断の明確さ、高い専門性

組織開発の基本は対話:対話をデザインすることが組織をより良くするための一歩目

・対話の機会をどう作るか

・対話の内容をどうデザインするか

・対話の参加者をいかに巻き込むか

・対話の空間をいかにデザインするか

・対話の時間をどのように進めるか

~~~

カリキュラムをつくっていく、と同時に組織文化を醸成していくこと。

それが必須なのだなあと思った。

浮かんだキーワードとしては「まなびのよはく」かな、と。

PD「S」Aの話もそれかなと。

PDCA、つまり目的・目標に対して、達成した・しなかった、で改善して次のアクションへ、ではなくて

これによって自分(たち)は何を学んだのか?新たな発見はあったのか?そもそもその目標でよかったのか?

それを問いかけるふりかえりをしなきゃいけないんだなと。

「機会」として学ぶこと。

1人のプレイヤーとしてそこに参画すること。

ハプニング(予測不可能性)を歓迎すること。

そこに当事者性を発揮する「機会」が生まれるから。

感じたことを「場」に出すこと。

「場」を主語にて、動いてみること。

ふりかえって自分の役割(役)を検証すること。

「プロジェクト」ふりかえりでは、「成果」と「学び」とを両方振り返ること。

「まなびのよはく」をデザインすること。

なんかそんなキーワードです。

https://note.com/tsuruhashi/

昨日の社会教育主事講習メモです。

テーマは、カリキュラム・マネジメント

まずは冒頭の導入からメモ

~~~

・打席数を確保する。打席に立っていることに気づいてない子どもどうする?

・ハプニング(予測不可能性)を活かす。いま、オレの出番なんだな、っていう。

・子どもたちに役割が見つかる⇔当事者性

・ゴールイメージと現状の差が乖離している時の介入を待った時に主体性が発揮されるチャンス(余白)が回ってくる。

・場に委ねているという雰囲気

・大人がつくろうとしている「個別最適」と子どもたちが求めている「個別最適」は異なる。どっちに主体があるのか。

・地域の大人、子どもが求めている学び(評価)などの教師の「責任」という葛藤

~~~

「学びの余白はどうつくる?」

って話。

目的に向かう手段としての学びから

「機会」としての学びを発見すること。

そこに、自らの出番をつくる(気づくこと)

≒ハプニングを活かして主体性を発揮する機会をつくる

探究プロジェクトのデザインっていうのは

そういう「余白」をつくることなのかもしれない。

それは「場」だったり。

そして、本題のカリキュラム・マネジメントについてメモ

~~~

カリキュラムのPCCA⇔教育目標の実現

カリキュラムを支える三角形として組織構造と学校文化

があり、真ん中にリーダーがいる。

これって、「経営」と同じだよな、と。

カリキュラムのPDCAのポイントは事前に「評価」について設計できていること

評価方法、評価の時期、評価データの収集・蓄積・分析の方法、評価結果の活用方法

を設計し、チームで共有しておく。

~~~

次に五ケ瀬中等の上水先生の話

~~~

探究リーダーとして大切にしたこと①

先人たちが積み上げてきたものをリスペクトしながら

1 譲らない/れないものとは?

・スクールミッション(学校の成り立ち)

・学校/地域に固有するもの(歴史、思い)

2 挑戦する/し続けるものとは?

・カリキュラムポリシー(目指す学びの在り方)

・社会や時代に対応するもの(変化、願い)

探究リーダーとして大切にしたこと②

1 カリキュラムの全体像を可視化する

生徒が学びを実感し、混ぜ合わせ、自ら変化を創り出すためには、どのようなカリキュラムの全体構造が最適だろうか

体験的な学び(オーセンティック)⇒実践的な学び(アクション)⇒普遍的な学び(アカデミック):問いの探究

地域体験活動⇒マイプロジェクト⇒課題研究活動(中等なので2年ずつ)

2 担当教員に「Will」と「Why」を問いかける

生徒のいまを最も把握している担当教員からの声(提案・疑問)に耳を傾ける

スクールミッション:若人らしい野性味や冒険心の育成と回復、感動と感性の教育

実感する学び⇒越境する学び⇒協働・共創する学び

「知る:ナルホド Teaching」「掴む:ドキドキ Coaching」「創る:ワクワク Torching」

計画されたカリキュラム:育てたい力、評価方法の明確化、プログラムの設計

⇒実施されたカリキュラム:教師によって実践されたカリキュラム

⇒達成されたカリキュラム:カリキュラムを通して達成された生徒の成長

探究学習の失敗体験

✕プロジェクトの質が低い 提案レベルまでの探究、解決策が表層的

〇ラーニングの質が高い、各自の強み自覚、協働性向上、コンピテンシーの発揮

⇒スキルだけのトレーニングではなくコンピテンシーの土台を積む必要性

PDCA⇒PD「S」A:プロジェクトがどうすればうまくいくのか?ではなく何を学んだか?目標は正しかったかを検証

~~~

これが五ヶ瀬中等のカリキュラム・マネジメントか、と。

真似できることがたくさんあるなあと。

そして次は組織文化について

~~~

「生徒に対する学校の教育機能は、教科指導の具体的な方法によるものではなく、むしろ、子どもに対する教師集団の期待の形成と共有のように、学校がどのような組織文化を構築しているかによって大きく左右される。」(エドモンド1979)

学校組織文化とは?

基本的仮定:基本前提、固定概念

⇒価値:組織に広がっている審美感、価値観、哲学

⇒人工物:目に見える、聞こえる、感じることができるもの。言動、仕事の手順、風習など

フォーミング(同調期)⇒ストーミング(混沌期)⇒ノーミング(調和期)⇒トランスフォーミング(変革期)

全教員に投げかけて問い

1生徒たちが本校に集ってきた「思い」とは?

2本校が「学びの森」と呼ばれている理由は?

3先生たちはいまワクワクしていますか?

同じ言葉(理念)をもち、同じ景色(ビジョン)を描く

組織文化の変革プロセス

人工物:成功体験「子どもが伸びた!」

⇒価値:価値観の修正、再構築

⇒基本的仮定を形成し、意識から抜け落ちていく(当たり前になる)

ある問題解決が機能し、組織がその成功を繰り返し認識すると、価値観が変容しやがて基本的仮定を形成する

リーダーの3条件:周囲との良い関係、判断の明確さ、高い専門性

組織開発の基本は対話:対話をデザインすることが組織をより良くするための一歩目

・対話の機会をどう作るか

・対話の内容をどうデザインするか

・対話の参加者をいかに巻き込むか

・対話の空間をいかにデザインするか

・対話の時間をどのように進めるか

~~~

カリキュラムをつくっていく、と同時に組織文化を醸成していくこと。

それが必須なのだなあと思った。

浮かんだキーワードとしては「まなびのよはく」かな、と。

PD「S」Aの話もそれかなと。

PDCA、つまり目的・目標に対して、達成した・しなかった、で改善して次のアクションへ、ではなくて

これによって自分(たち)は何を学んだのか?新たな発見はあったのか?そもそもその目標でよかったのか?

それを問いかけるふりかえりをしなきゃいけないんだなと。

「機会」として学ぶこと。

1人のプレイヤーとしてそこに参画すること。

ハプニング(予測不可能性)を歓迎すること。

そこに当事者性を発揮する「機会」が生まれるから。

感じたことを「場」に出すこと。

「場」を主語にて、動いてみること。

ふりかえって自分の役割(役)を検証すること。

「プロジェクト」ふりかえりでは、「成果」と「学び」とを両方振り返ること。

「まなびのよはく」をデザインすること。

なんかそんなキーワードです。

2024年07月27日

「違和感」の置き場所

社会教育主事講習メモ

生涯学習支援論 第2回

~~~以下講義メモ

well-being:選択肢があること、自己決定すること

自己決定・選択・修正できる余白があること

自分「が」「で」を手放す

脱・「自前主義」「正解主義」「予定調和」

先生だけで正解を達成するための予定調和な授業、を手放す

「指導の個別化」「個に応じた指導」:先生側から見た教育

「学習の個性化」「個別最適な学び」:生徒側から見た学習

成功体験を手放す=「アン・ラーニング」することが大切

世界観をアップデートするためにアンラーンする

右肩上がりの世界観:組織は効率化・分業化・トップダウン⇒個人は正解・正確性・知識・経験

右肩下がりの世界観:組織は協働・共創・ボトムアップ⇒個人は手放す・試行/振り返り・越境・ひらく・まぜる

変化の激しい社会において

今までの方法論(個人のやり方/当たり前)と今までの組織(機能分化/閉鎖性)

の間に「アジャイル(施行する)」「リフレクション(内省する)」「ネットワーキング(ひらく/まぜる/越境する」をつくり

アンラーン(手放す)し、自身と組織を変化させていく

捨てられないのは「過去への執着」か「未来への不安」

アンラーン:学びの否定ではなく、これまでに学んだ知識や身につけた技術を振り返り、さらなる学びや成長につながる形に整理し直すプロセス。

これまで身につけた思考のクセを取り除くこと(思考のクセ:環境に適応してパターン化した思考)

アンラーンがほんとうに必要なのは、何かの学びを得ていて、それなりに成功体験を持っている人です。

結果が出ない⇒能力の問題ではなく、前の世界の学習を引きずり過ぎていたことが原因だった

学習し続けるという発想でいると、どうしても新しい環境で行き詰ってしまう。

アンラーンできればどんな新しい環境であっても人は適応していける

アンラーンのイメージ:「剪定(せんてい)」

1本の樹木。幹も太く、枝ぶりも立派。葉も生い茂っている=今の自分

この樹を今からどう育てていく?

肥料と水をたっぷり与え、太陽の光を当てることもいいでしょう

でも、もっと大きく、より自由にそして豊かに育っていくことを考えるなら「剪定」が必要な場合もある。

ある程度育ってしまって成長が鈍化している樹木でも剪定次第では再び成長速度を上げることができる

アンラーンとはこうした工程です。

日々小さなアンラーンを実践するための方法

キーワード:「ゆるむ」「ほぐす」「俯瞰する」「越境する」「問うてもらう」「実験する」「当たり前を疑う」「違和感を大切にする」「全部を捨てない」

〇絶対にゆずりたくないもの、大切にしたい価値観(=自分のコア)を意識する

・今の仕事に就こうと思った理由は?

〇安心感のある非日常な環境に身を置く

・人との関係/役割で自己が規定されている

〇俯瞰する/客観的視点を持つ

・専門外・業界外の人と話す

・多様な人、異質な人と接する

・自分がどう見えているか、どうなったらよいと思うかを、周囲の人にインタビューする

〇小さな実験をする

・価値観対立を乗り越えるための実験をする

~~~ここまで講義メモ

ブレイクアウトセッションは、

まるオフィスのそのさんとエマノンのさえさんでした。チーム東北。

この組み合わせ、なかなかよかったですね。

エマノンとは何か、考えさせられた。

3人で話して思ったのは、

「違和感」を違和感のまま(言語化せずに)置いておける場所が

アンラーンには必要なのではないか、ということ。

エドガー・シャイン先生も

「不安」を抱えて進むことが重要だと言っているらしいですし

そのために「心理的安全性」が必要なのだともいっている。

いわば「不安」のマネジメントなんだと。

「場」の役割は、そういうところにあるのかもしれない、と思った。

「不安」や「違和感」の置き場所。

それをそのまま置いておける「余白」

「答え(正しさ)」や「言語化」を急かされない場。

ただ不安であったり、違和感があったり、もやもやしたり、ができる場所。

しかもそれはひとりではなく、複数名で、その余白に違和感を入れておけること。

いつか、試行を重ねる中で、その違和感は個人あるいは場によって言語化される。

その言語化こそが「世界観の更新(アップデート)」につながる。

たぶん、アンラーンが起こるってそういうことだな、と感覚的にわかった。

「場」によるアンラーン機会の提供としての「違和感の置き場所になる」ということ。

「居場所」に必要なのってもしかしたらそういうことなんじゃないの?

みんなが学びたい(あるいはアンラーンしたい)と思っているとしたら。

そんな「場」が必要なんだ、切実に。

生涯学習支援論 第2回

~~~以下講義メモ

well-being:選択肢があること、自己決定すること

自己決定・選択・修正できる余白があること

自分「が」「で」を手放す

脱・「自前主義」「正解主義」「予定調和」

先生だけで正解を達成するための予定調和な授業、を手放す

「指導の個別化」「個に応じた指導」:先生側から見た教育

「学習の個性化」「個別最適な学び」:生徒側から見た学習

成功体験を手放す=「アン・ラーニング」することが大切

世界観をアップデートするためにアンラーンする

右肩上がりの世界観:組織は効率化・分業化・トップダウン⇒個人は正解・正確性・知識・経験

右肩下がりの世界観:組織は協働・共創・ボトムアップ⇒個人は手放す・試行/振り返り・越境・ひらく・まぜる

変化の激しい社会において

今までの方法論(個人のやり方/当たり前)と今までの組織(機能分化/閉鎖性)

の間に「アジャイル(施行する)」「リフレクション(内省する)」「ネットワーキング(ひらく/まぜる/越境する」をつくり

アンラーン(手放す)し、自身と組織を変化させていく

捨てられないのは「過去への執着」か「未来への不安」

アンラーン:学びの否定ではなく、これまでに学んだ知識や身につけた技術を振り返り、さらなる学びや成長につながる形に整理し直すプロセス。

これまで身につけた思考のクセを取り除くこと(思考のクセ:環境に適応してパターン化した思考)

アンラーンがほんとうに必要なのは、何かの学びを得ていて、それなりに成功体験を持っている人です。

結果が出ない⇒能力の問題ではなく、前の世界の学習を引きずり過ぎていたことが原因だった

学習し続けるという発想でいると、どうしても新しい環境で行き詰ってしまう。

アンラーンできればどんな新しい環境であっても人は適応していける

アンラーンのイメージ:「剪定(せんてい)」

1本の樹木。幹も太く、枝ぶりも立派。葉も生い茂っている=今の自分

この樹を今からどう育てていく?

肥料と水をたっぷり与え、太陽の光を当てることもいいでしょう

でも、もっと大きく、より自由にそして豊かに育っていくことを考えるなら「剪定」が必要な場合もある。

ある程度育ってしまって成長が鈍化している樹木でも剪定次第では再び成長速度を上げることができる

アンラーンとはこうした工程です。

日々小さなアンラーンを実践するための方法

キーワード:「ゆるむ」「ほぐす」「俯瞰する」「越境する」「問うてもらう」「実験する」「当たり前を疑う」「違和感を大切にする」「全部を捨てない」

〇絶対にゆずりたくないもの、大切にしたい価値観(=自分のコア)を意識する

・今の仕事に就こうと思った理由は?

〇安心感のある非日常な環境に身を置く

・人との関係/役割で自己が規定されている

〇俯瞰する/客観的視点を持つ

・専門外・業界外の人と話す

・多様な人、異質な人と接する

・自分がどう見えているか、どうなったらよいと思うかを、周囲の人にインタビューする

〇小さな実験をする

・価値観対立を乗り越えるための実験をする

~~~ここまで講義メモ

ブレイクアウトセッションは、

まるオフィスのそのさんとエマノンのさえさんでした。チーム東北。

この組み合わせ、なかなかよかったですね。

エマノンとは何か、考えさせられた。

3人で話して思ったのは、

「違和感」を違和感のまま(言語化せずに)置いておける場所が

アンラーンには必要なのではないか、ということ。

エドガー・シャイン先生も

「不安」を抱えて進むことが重要だと言っているらしいですし

そのために「心理的安全性」が必要なのだともいっている。

いわば「不安」のマネジメントなんだと。

「場」の役割は、そういうところにあるのかもしれない、と思った。

「不安」や「違和感」の置き場所。

それをそのまま置いておける「余白」

「答え(正しさ)」や「言語化」を急かされない場。

ただ不安であったり、違和感があったり、もやもやしたり、ができる場所。

しかもそれはひとりではなく、複数名で、その余白に違和感を入れておけること。

いつか、試行を重ねる中で、その違和感は個人あるいは場によって言語化される。

その言語化こそが「世界観の更新(アップデート)」につながる。

たぶん、アンラーンが起こるってそういうことだな、と感覚的にわかった。

「場」によるアンラーン機会の提供としての「違和感の置き場所になる」ということ。

「居場所」に必要なのってもしかしたらそういうことなんじゃないの?

みんなが学びたい(あるいはアンラーンしたい)と思っているとしたら。

そんな「場」が必要なんだ、切実に。

2024年07月26日

なぜ「問い」が必要なのか

探究学習研修メモ

・探究フェイズ

ステージ0:地域理解(1年次)

ステージ1:問題発見・課題設定

ステージ2:調査のためのアクション

ステージ3:課題解決のためのアクション

ステージ4:結果をまとめて考察・発表論文作成&進路実現

・探究テーマ設定期(1年次1月=2年次5月)

1 マイ・キーワードを決める

2 「本質的な問い」を導く

3 仮説を立てる

■マイ・キーワードを出す

1 Will(興味関心)とneed(課題・必要性)の2つの観点からキーワードを出す。

2 主体的に取り組めるマイ・キーワードを選ぶ

3 探究テーマの設定=問いづくり

※ふたば未来学園の場合はマンダラートで設定

※最終的にはcan(実現可能性・最終的にはこれも必要)

■探究テーマは問いでつくることが重要

1 疑問形(問いの形)になっていること

※〇〇についてでは✕

2 テーマで探究する上で適切(本質的)であること

※漠然としている問い、難解な知識が必要な問い、答えがある問いは✕

3 地域・社会にとって本質的な課題を捉えているコト

※机上の空論ではない、地域・社会の難解な問題にこそ探究の本質があります。

■探究テーマ設定の要点(問いのアップデート)

多くの問いを立てて答えを探し、また問いを立てて答えを探す・・・というプロセスを重ねて研究テーマにつながる本質的な問い「リサーチ・クエスチョン」ができる。

小さな問いをたくさん出す⇒身近な情報源を用いて答えを見つける⇒新たな「問い」を立てる

最初からWill/Needが掛け合わせられなくてもOK

■探究学習の難しさ

生徒の現状に合わせ、教員の介入度合いを適切に調節していくこと

放任:学びは深まらない⇔絶妙なバランス⇔過干渉:自ら課題解決に取り組む主体的な姿勢は身につかない

■教員の関わり方

「守」:受容的な姿勢:正確に物事を知り、探究の基礎を作る

関わり方:インストラクター(現状を正しく捉えさせる)

⇒知識のレクチャー、調査研究のサポート

「破」:生成的な姿勢:柔軟に他の問題と繋げたり、想像力を働かせる

関わり方:ファシリテーター(問いを立てて引き出す)

⇒問いを通してテーマを深化させる、生徒自身が本当に取り組みたい実践を引き出す

「離」:持続的に取り組む姿勢:リスクを恐れずチャレンジ実践を連鎖させる

関わり方:メンター(応援・勇気づけをする)

■生徒対教員

生徒の見取り(生徒1対教員N)

1on1(生徒1対教員1)

ゼミ運営(生徒N×教員N)

一斉授業(生徒N×教員1):探究では使わない

■教員の役割の変遷

モチベーター⇒インストラクター⇒ファシリテーター⇒メンター

※すべての役割を分担していく:一緒につくることに参加するジェネレーターが理想

■まとめ

1 テーマ設定は自分が興味・関心のあるもの:探究を続けていくには「わくわく感」が必要。そこからスタート

2 「問い」から「リサーチ・クエスチョン」への引き上げ:徹底的に調べ尽くす。調べた情報は見せ方を考える⇒Needの深掘りにつながる

3 WillとNeedは徐々に近づいていく:リサーチ・クエスチョンもアップデートされる中でWillとNeedは徐々に近づいていく

■プランド・ハプンスタンス理論

偶然を面白がれると、幸運が舞い込む。【アンテナを高くする】という言葉の真意⇒常にそのことを考えていると、必要なものに出会える。

~~~

あらためて「問い」の重要性を考えた

探究テーマを問いの形で設定すること

めっちゃ大事

教員の伴走は「問い」に対する伴走っていうのもしっくり来た

だから、生徒の状態を見るというよりは、問いの状態を見るってことですね。重要なのは。

ひとつだけ。

問いが大事だっていうのをどのように伝えるか?

創造するために場のチカラが重要だとすると、

1 身体性/コミュニケーションのデザイン

2 マインドセットのデザイン、グロースドマインドセットへのシフト

3 問いのデザイン、問いのアップデート

が大切。

これらを体感していくことが大切かもなあと。

フォトスゴロクとか、まわしよみ新聞とか、ワークショップデザインとか、

やっぱり必要なのかもなあと。

・探究フェイズ

ステージ0:地域理解(1年次)

ステージ1:問題発見・課題設定

ステージ2:調査のためのアクション

ステージ3:課題解決のためのアクション

ステージ4:結果をまとめて考察・発表論文作成&進路実現

・探究テーマ設定期(1年次1月=2年次5月)

1 マイ・キーワードを決める

2 「本質的な問い」を導く

3 仮説を立てる

■マイ・キーワードを出す

1 Will(興味関心)とneed(課題・必要性)の2つの観点からキーワードを出す。

2 主体的に取り組めるマイ・キーワードを選ぶ

3 探究テーマの設定=問いづくり

※ふたば未来学園の場合はマンダラートで設定

※最終的にはcan(実現可能性・最終的にはこれも必要)

■探究テーマは問いでつくることが重要

1 疑問形(問いの形)になっていること

※〇〇についてでは✕

2 テーマで探究する上で適切(本質的)であること

※漠然としている問い、難解な知識が必要な問い、答えがある問いは✕

3 地域・社会にとって本質的な課題を捉えているコト

※机上の空論ではない、地域・社会の難解な問題にこそ探究の本質があります。

■探究テーマ設定の要点(問いのアップデート)

多くの問いを立てて答えを探し、また問いを立てて答えを探す・・・というプロセスを重ねて研究テーマにつながる本質的な問い「リサーチ・クエスチョン」ができる。

小さな問いをたくさん出す⇒身近な情報源を用いて答えを見つける⇒新たな「問い」を立てる

最初からWill/Needが掛け合わせられなくてもOK

■探究学習の難しさ

生徒の現状に合わせ、教員の介入度合いを適切に調節していくこと

放任:学びは深まらない⇔絶妙なバランス⇔過干渉:自ら課題解決に取り組む主体的な姿勢は身につかない

■教員の関わり方

「守」:受容的な姿勢:正確に物事を知り、探究の基礎を作る

関わり方:インストラクター(現状を正しく捉えさせる)

⇒知識のレクチャー、調査研究のサポート

「破」:生成的な姿勢:柔軟に他の問題と繋げたり、想像力を働かせる

関わり方:ファシリテーター(問いを立てて引き出す)

⇒問いを通してテーマを深化させる、生徒自身が本当に取り組みたい実践を引き出す

「離」:持続的に取り組む姿勢:リスクを恐れずチャレンジ実践を連鎖させる

関わり方:メンター(応援・勇気づけをする)

■生徒対教員

生徒の見取り(生徒1対教員N)

1on1(生徒1対教員1)

ゼミ運営(生徒N×教員N)

一斉授業(生徒N×教員1):探究では使わない

■教員の役割の変遷

モチベーター⇒インストラクター⇒ファシリテーター⇒メンター

※すべての役割を分担していく:一緒につくることに参加するジェネレーターが理想

■まとめ

1 テーマ設定は自分が興味・関心のあるもの:探究を続けていくには「わくわく感」が必要。そこからスタート

2 「問い」から「リサーチ・クエスチョン」への引き上げ:徹底的に調べ尽くす。調べた情報は見せ方を考える⇒Needの深掘りにつながる

3 WillとNeedは徐々に近づいていく:リサーチ・クエスチョンもアップデートされる中でWillとNeedは徐々に近づいていく

■プランド・ハプンスタンス理論

偶然を面白がれると、幸運が舞い込む。【アンテナを高くする】という言葉の真意⇒常にそのことを考えていると、必要なものに出会える。

~~~

あらためて「問い」の重要性を考えた

探究テーマを問いの形で設定すること

めっちゃ大事

教員の伴走は「問い」に対する伴走っていうのもしっくり来た

だから、生徒の状態を見るというよりは、問いの状態を見るってことですね。重要なのは。

ひとつだけ。

問いが大事だっていうのをどのように伝えるか?

創造するために場のチカラが重要だとすると、

1 身体性/コミュニケーションのデザイン

2 マインドセットのデザイン、グロースドマインドセットへのシフト

3 問いのデザイン、問いのアップデート

が大切。

これらを体感していくことが大切かもなあと。

フォトスゴロクとか、まわしよみ新聞とか、ワークショップデザインとか、

やっぱり必要なのかもなあと。

2024年07月24日

「なりきる」チカラ

『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』(しんめいP サンクチュアリ出版)

広島県の山奥にある伝説の本屋、ウィー東城で購入しました。

本を読まない人のための出版社「サンクチュアリ出版」からの渾身の1冊。

出版までに3年半かかっている。編集者すごいな、と。

こういう本を書店営業したかったです。

金沢・富山あたりの大規模書店に100冊積みたいです。

とにかく読みやすい。

笑いながら一気に読みました、って感じです。

ブッダから始まって空海まで、

東洋哲学は自分を、そして世界をどのように見ているのか?

ということがとても平易な文章で書かれています。

「自分とは何か?」アイデンティティ問題に悩める中学生・高校生・大学生に特におススメの1冊。

この本のまえがきにも書いてあるけど、

「楽になるための哲学」それが東洋哲学なのです。

ひとつだけ紹介すると、「なりきる」ことのパワーについて

昨日のコミュニティデザイナーのフリをしてヒアリングに行くっていうのに通じる。

「同じポーズで、同じ言葉を使い、同じ心を持つ」

これ、たぶんビジネスの世界でも言われてきたことだなと。

「スティーブジョブズだったらなんていうか?」みたいな。

でもそこにさらにポーズ(身体性)が入っているのがすごいなあと。

(黒タートルネックを着てもいいのかもしれないが)

それって、なにか、共通の服装とかでもいいような気がする。

(カーディガンをプロデューサー巻きにするとか。笑)

タイトル通り、東洋哲学は「自分」などフィクションであると、私たちに語りかける。

「自分」も「世界」も「資本主義」も「学校」も、全部フィクションだとしたら。

「自分」もなりきって演じていくことから始めていっていいのではないか、と思った。

2024年07月23日

高校生がコミュニティ・デザイナーになりきってヒアリングに行く

社会教育主事講習 生涯学習概論3回目 岡崎エミ先生

社会教育とコミュニティデザインについて。

めっちゃ面白かった。

~~~以下メモ

ワークショップの原義

1 仕事場。作業場

2 共同で何かを作る場所

転義

一方通行的な知や技術の伝達ではなく、参加者自らが参加・体験し、グループの相互作用の中で何かを学びあったり創り出したりする、双方向の学びと創造のスタイル。

ファシリテーターと呼ばれる司会進行役の人が、参加者が自発的に作業をする環境を整え、参加者全員が体験するものとして運営される。

アメリカにおけるワークショップの歴史は

デューイから始まってパウロ・フレイレ⇒クルト・レヴィンへとつながっていくが

日本では1960年代に(教師)教育のジャンルでは高度経済成長期に途絶えていて、1988年頃から復活。

そのあいだに、演劇教育やまちづくり、組織開発などの分野でワークショップが使われる。

安斎勇樹:

共通しているのは、ワークショップが「カウンターカルチャー」であるという点だ。一方的なトップダウン方式で実践されてきた領域において、ボトムアップを取り戻すための対抗文化だったのだ。

近代的問題の解決したい思い(ニーズ)+理論の形成、発明、言語化⇒ワークショップという手法の発展

~~~

まさにこれは時代・社会の要請により「達成と成長」モデルへの「選択と集中」っていうことかもしれないですね。

時代や社会が変わり、生きる力を考えていく上で「社会に開かれた教育課程」みたいな話がようやく出てくる。

歴史を踏まえるって大事だなあと。

~~~

学習方法と合わせて考えてみると

【演繹的学習/方法】・・・エンジニアリング(合理的思考)

既存の理論/概念⇒(計画)⇒理論や概念を応用して課題解決

完成図として定義された目標⇒(計画)⇒最適な道具の調達(計画的に用意された目標に閉じた資源)

まず概念としての設計図を設定して、合理的な計画を組み立てる。最適化された道具を調達して設計図に完全に整合したものを作る

【帰納的学習/方法】・・・ブリコラージュ(野生的思考)

新しい理論/概念←(創発)←あるもの、コト・ヒトなどのリソース

偶発的に生成された完成品←(創発)←既存の素材の可能性(潜在的に有用たりうる資源の宝庫)

ありあわせの道具・材料の可能性を活かして、組み合わせてものを作る。素材は常にゆらぐために意図からずれた偶発的なプロセスになる。

~~~

これもめっちゃわかりやすい。

演繹的方法か帰納的方法か。もちろん二者択一ではなくて、行き来すること。

~~~

現代:やっかいな問題を抱えている

1 簡単な問題 解き方は「容易」で正解がある、客観的な解決判定が「可能」

2 複雑な問題 解き方は「困難」で正解がある、客観的な解決判定が「可能」

3 やっかいな問題 解き方は「不明」正解は「ない」客観的な解決判定が「不可能」

技術的課題:既知の知識・方法で解決できる問題

適応課題:自分自身のものの見方を変えたり、関係性を変えたりしないと解決できない課題

新たなマインドセット=個人の変容

価値観の違う人たちとの共同=組織の変容

ダニエル・キム「成功の循環システム」

関係の質:お互いの悩みを理解。なんでも相談できる

⇒思考の質:課題をジブンゴトに全体の構造から考える

⇒行動の質:ジブンから動く、まずはチャレンジ

⇒結果の質:予想を上回る成果、結果に対する納得

⇒関係の質

※結果の質を上げるためにはまず関係の質を挙げなければならない。

ワークショップの表の目的と裏の目的

1 表の目的:生み出したいモノ・コト

2 裏の目的:参加者・チーム・組織の関係性+個人の学習・成長の姿

1+2=目的の達成

まとめ

1 近代の問題を解決する方法として、トップダウン型からボトムアップ型=市民参画、市民主体を目指したものである。

2 演繹的学習方法ではなく、帰納的学習方法により、今ある課題に、今ある素材・資源で、自分たちの最適解を作り出す。

3 ワークショップの目的には、個人の変容と協働できる関係性⇒組織の変容を組み込む必要がある

~~~

このまとめ、イイ。

時代背景からのワークショップの必要性

⇒2つの方法論を合わせる

⇒場(ワークショップ)の意味

みたいな感じ。

そしていよいよ、「コミュニティ・デザイン」について

~~~

地域の課題⇔地域の人

その両方に働きかける

地域の課題に対して:課題解決・プログラムのデザイン

地域の人に対して:チームビルディング・支援・伴走・プログラムのデザイン

これらをデザインし、ファシリテートする人のこと=地域づくりのライザップトレーナー(伴走者)

それによって【個人の変容:思考・行動・習慣・ライフスタイルの変容】と【組織の変容:コミュニティ・地域・関係性の変容】が起こる。

結果として地域の人ひとりひとりが「コミュニティ・デザイナー」になっていき、結果として「コミュニティ自らが課題解決し、地域をデザインすること(Design by Community)」が可能になる。

~~~

うわー、すごい。

10年ほど前に山崎亮さんにお話きいたはずなのに、

「コミュニティ・デザイナー」の定義、間違って理解していました!

「コミュニティ」を「デザインする」人だと思っていました。

そうじゃなくて、「コミュニティ自らが課題解決し、地域をデザインできるように促すファシリテーター」のことでした

まさに、これ、「総合的な探究の時間」とか「マイプロジェクト」とかの伴走の基本理念的なところあるなあと。

~~~

コミュニティ・デザイナーの原則と目標

1 解決方法=課題×ステークホルダー×介入者

・解決方法は無限にある(変数が多い)

⇒常に、オーダーメイドと臨機応変さが必要(デザイン感覚)

⇒社会構成主義・ブリコラージュ

・介入者の自己分析とキャラづくりが必要

・介入者とステークホルダーの関係づくりが重要

2 ステークホルダー(一部)がコミュニティデザイナーになることが最終目標

・課題解決の手法を身につけ、チームで活動できる

・チームで課題解決していくことに、幸福感を感じられる

3 コミュニティでデザインが組織や地域の文化になる

「地域にもう一度教育を取り戻す:教育は地方自治のひとつです!」

~~~

いやあ、アツい。アツいなあ。

地域ごとに教育って違うよね、って。

たしかに江戸時代、各藩どころか私塾ごとに教えも学び方も違っていたんだもんね。

それ、取り戻しましょうよ、って思いました。

後半は群馬県富岡市を事例に、コミュニティデザインの実践について

~~~

まず何をしますか?

1 データ収集:現場に行かなくてもできる。市町村HPから基本情報を知る。行政が何に力を入れているのかを知る。地域によってできることは違う

2 フィールドワーク:五感を通して地域を知る

3 ヒアリング:住んでいる人たちの人生を聞く

〇ヒアリングの重要性:なぜヒアリングを行うのか?

1 情報収集

・住民を通した地域資源・課題の発見

・地域文化を知る

・人的資本の開拓

2 参加のデザイン

・参加者開拓

⇒コミュニティ形成者の開拓⇒参加のデザイン

3 信頼関係づくり

・介入者と自分と地域の方々との信頼関係づくり

・プロジェクトの認知

ヒアリングのコツ

1 じっくり聴く:うなづく、身を乗り出す、表情、へえ~、うんうん:相手が聴いてくれていると安心する

2 共感して聴く:なるほど!私もそう思います、たしかに!わかる~:相手が「自分を理解してくれている」と感じ

3 質問して聴く:オープン・クローズドクエスチョン、5W1H、時系列、具体と抽象:相手が自分の考えをまとめる

4 要約して聴く:つまり、〇〇ですか?一言で言うと〇〇ですか:相手に自分の理解が正しいか確認できる真意を確かめる

良い悪いを判断しない。そのままを受け止める(判断の保留)

⇒良い聞き方ができると

信頼関係が構築できる:協力したくなる、何か情報をもってきたくなる

安心安全の場ができる:自分の意見を言える、良いアイデアがでやすくなる、もっと貢献したくなる

ヒアリングを分析し、キーワードを見つける

⇒どのように役立つかは不明だが、発見したキーワードを大切にしながら、進めていく。

基本姿勢

「Yes,and」いいね!と受けとめる⇒私は・・・思う(意見を足す)

~~~

すごいエッセンスだなあと。

町の人ひとりひとりをコミュニティデザイナーにしていくって。

ということで今日のお題は、

本授業を受講し、自分自身のフィールドでどのような取組をしてみたいと考えましたか?

高校の「総合的な探究の時間」等において、地域の方にヒアリング(インタビュー)を行う際に、「コミュニティ・デザイン」の視点を入れていくことが大切であると考えた。

特にコミュニティデザイナーの原則1である

~~~

解決方法=課題×ステークホルダー×介入者

・解決方法は無限にある(変数が多い)

⇒常に、オーダーメイドと臨機応変さが必要(デザイン感覚)

⇒社会構成主義・ブリコラージュ

・介入者の自己分析とキャラづくりが必要

・介入者とステークホルダーの関係づくりが重要

~~~

ココの部分。

これをステークホルダー=地域の人、介入者=高校生として、考えてみる。

「地域の課題解決」という言葉を簡単に使いすぎている、と思った、高校生が1年間プロジェクトをやって地域課題が解決できるなら、それは現在課題ではないはずだ。

地域課題を解決するには、ステークホルダーに出会い、その人の人生を聞き、仲間になり、場をデザインし続けなければならないし、ステークホルダーその人が「コミュニティ・デザイナー」にならなければならない。

そのために、介入者(高校生)の自己分析とキャラづくりが必要であり(それはひとりじゃなくてチームでもできる)それによって、地域の人との関係性を構築し、課題に向き合い、アクションを起こすこと。

Learn by community だしby communicationだしby creationだと思った。

それを作っていくこと。

それが新しい社会教育士像かもなあ、と思った。

答えのない問い、最高ですね。

社会教育とコミュニティデザインについて。

めっちゃ面白かった。

~~~以下メモ

ワークショップの原義

1 仕事場。作業場

2 共同で何かを作る場所

転義

一方通行的な知や技術の伝達ではなく、参加者自らが参加・体験し、グループの相互作用の中で何かを学びあったり創り出したりする、双方向の学びと創造のスタイル。

ファシリテーターと呼ばれる司会進行役の人が、参加者が自発的に作業をする環境を整え、参加者全員が体験するものとして運営される。

アメリカにおけるワークショップの歴史は

デューイから始まってパウロ・フレイレ⇒クルト・レヴィンへとつながっていくが

日本では1960年代に(教師)教育のジャンルでは高度経済成長期に途絶えていて、1988年頃から復活。

そのあいだに、演劇教育やまちづくり、組織開発などの分野でワークショップが使われる。

安斎勇樹:

共通しているのは、ワークショップが「カウンターカルチャー」であるという点だ。一方的なトップダウン方式で実践されてきた領域において、ボトムアップを取り戻すための対抗文化だったのだ。

近代的問題の解決したい思い(ニーズ)+理論の形成、発明、言語化⇒ワークショップという手法の発展

~~~

まさにこれは時代・社会の要請により「達成と成長」モデルへの「選択と集中」っていうことかもしれないですね。

時代や社会が変わり、生きる力を考えていく上で「社会に開かれた教育課程」みたいな話がようやく出てくる。

歴史を踏まえるって大事だなあと。

~~~

学習方法と合わせて考えてみると

【演繹的学習/方法】・・・エンジニアリング(合理的思考)

既存の理論/概念⇒(計画)⇒理論や概念を応用して課題解決

完成図として定義された目標⇒(計画)⇒最適な道具の調達(計画的に用意された目標に閉じた資源)

まず概念としての設計図を設定して、合理的な計画を組み立てる。最適化された道具を調達して設計図に完全に整合したものを作る

【帰納的学習/方法】・・・ブリコラージュ(野生的思考)

新しい理論/概念←(創発)←あるもの、コト・ヒトなどのリソース

偶発的に生成された完成品←(創発)←既存の素材の可能性(潜在的に有用たりうる資源の宝庫)

ありあわせの道具・材料の可能性を活かして、組み合わせてものを作る。素材は常にゆらぐために意図からずれた偶発的なプロセスになる。

~~~

これもめっちゃわかりやすい。

演繹的方法か帰納的方法か。もちろん二者択一ではなくて、行き来すること。

~~~

現代:やっかいな問題を抱えている

1 簡単な問題 解き方は「容易」で正解がある、客観的な解決判定が「可能」

2 複雑な問題 解き方は「困難」で正解がある、客観的な解決判定が「可能」

3 やっかいな問題 解き方は「不明」正解は「ない」客観的な解決判定が「不可能」

技術的課題:既知の知識・方法で解決できる問題

適応課題:自分自身のものの見方を変えたり、関係性を変えたりしないと解決できない課題

新たなマインドセット=個人の変容

価値観の違う人たちとの共同=組織の変容

ダニエル・キム「成功の循環システム」

関係の質:お互いの悩みを理解。なんでも相談できる

⇒思考の質:課題をジブンゴトに全体の構造から考える

⇒行動の質:ジブンから動く、まずはチャレンジ

⇒結果の質:予想を上回る成果、結果に対する納得

⇒関係の質

※結果の質を上げるためにはまず関係の質を挙げなければならない。

ワークショップの表の目的と裏の目的

1 表の目的:生み出したいモノ・コト

2 裏の目的:参加者・チーム・組織の関係性+個人の学習・成長の姿

1+2=目的の達成

まとめ

1 近代の問題を解決する方法として、トップダウン型からボトムアップ型=市民参画、市民主体を目指したものである。

2 演繹的学習方法ではなく、帰納的学習方法により、今ある課題に、今ある素材・資源で、自分たちの最適解を作り出す。

3 ワークショップの目的には、個人の変容と協働できる関係性⇒組織の変容を組み込む必要がある

~~~

このまとめ、イイ。

時代背景からのワークショップの必要性

⇒2つの方法論を合わせる

⇒場(ワークショップ)の意味

みたいな感じ。

そしていよいよ、「コミュニティ・デザイン」について

~~~

地域の課題⇔地域の人

その両方に働きかける

地域の課題に対して:課題解決・プログラムのデザイン

地域の人に対して:チームビルディング・支援・伴走・プログラムのデザイン

これらをデザインし、ファシリテートする人のこと=地域づくりのライザップトレーナー(伴走者)

それによって【個人の変容:思考・行動・習慣・ライフスタイルの変容】と【組織の変容:コミュニティ・地域・関係性の変容】が起こる。

結果として地域の人ひとりひとりが「コミュニティ・デザイナー」になっていき、結果として「コミュニティ自らが課題解決し、地域をデザインすること(Design by Community)」が可能になる。

~~~

うわー、すごい。

10年ほど前に山崎亮さんにお話きいたはずなのに、

「コミュニティ・デザイナー」の定義、間違って理解していました!

「コミュニティ」を「デザインする」人だと思っていました。

そうじゃなくて、「コミュニティ自らが課題解決し、地域をデザインできるように促すファシリテーター」のことでした

まさに、これ、「総合的な探究の時間」とか「マイプロジェクト」とかの伴走の基本理念的なところあるなあと。

~~~

コミュニティ・デザイナーの原則と目標

1 解決方法=課題×ステークホルダー×介入者

・解決方法は無限にある(変数が多い)

⇒常に、オーダーメイドと臨機応変さが必要(デザイン感覚)

⇒社会構成主義・ブリコラージュ

・介入者の自己分析とキャラづくりが必要

・介入者とステークホルダーの関係づくりが重要

2 ステークホルダー(一部)がコミュニティデザイナーになることが最終目標

・課題解決の手法を身につけ、チームで活動できる

・チームで課題解決していくことに、幸福感を感じられる

3 コミュニティでデザインが組織や地域の文化になる

「地域にもう一度教育を取り戻す:教育は地方自治のひとつです!」

~~~

いやあ、アツい。アツいなあ。

地域ごとに教育って違うよね、って。

たしかに江戸時代、各藩どころか私塾ごとに教えも学び方も違っていたんだもんね。

それ、取り戻しましょうよ、って思いました。

後半は群馬県富岡市を事例に、コミュニティデザインの実践について

~~~

まず何をしますか?

1 データ収集:現場に行かなくてもできる。市町村HPから基本情報を知る。行政が何に力を入れているのかを知る。地域によってできることは違う

2 フィールドワーク:五感を通して地域を知る

3 ヒアリング:住んでいる人たちの人生を聞く

〇ヒアリングの重要性:なぜヒアリングを行うのか?

1 情報収集

・住民を通した地域資源・課題の発見

・地域文化を知る

・人的資本の開拓

2 参加のデザイン

・参加者開拓

⇒コミュニティ形成者の開拓⇒参加のデザイン

3 信頼関係づくり

・介入者と自分と地域の方々との信頼関係づくり

・プロジェクトの認知

ヒアリングのコツ

1 じっくり聴く:うなづく、身を乗り出す、表情、へえ~、うんうん:相手が聴いてくれていると安心する

2 共感して聴く:なるほど!私もそう思います、たしかに!わかる~:相手が「自分を理解してくれている」と感じ

3 質問して聴く:オープン・クローズドクエスチョン、5W1H、時系列、具体と抽象:相手が自分の考えをまとめる

4 要約して聴く:つまり、〇〇ですか?一言で言うと〇〇ですか:相手に自分の理解が正しいか確認できる真意を確かめる

良い悪いを判断しない。そのままを受け止める(判断の保留)

⇒良い聞き方ができると

信頼関係が構築できる:協力したくなる、何か情報をもってきたくなる

安心安全の場ができる:自分の意見を言える、良いアイデアがでやすくなる、もっと貢献したくなる

ヒアリングを分析し、キーワードを見つける

⇒どのように役立つかは不明だが、発見したキーワードを大切にしながら、進めていく。

基本姿勢

「Yes,and」いいね!と受けとめる⇒私は・・・思う(意見を足す)

~~~

すごいエッセンスだなあと。

町の人ひとりひとりをコミュニティデザイナーにしていくって。

ということで今日のお題は、

本授業を受講し、自分自身のフィールドでどのような取組をしてみたいと考えましたか?

高校の「総合的な探究の時間」等において、地域の方にヒアリング(インタビュー)を行う際に、「コミュニティ・デザイン」の視点を入れていくことが大切であると考えた。

特にコミュニティデザイナーの原則1である

~~~

解決方法=課題×ステークホルダー×介入者

・解決方法は無限にある(変数が多い)

⇒常に、オーダーメイドと臨機応変さが必要(デザイン感覚)

⇒社会構成主義・ブリコラージュ

・介入者の自己分析とキャラづくりが必要

・介入者とステークホルダーの関係づくりが重要

~~~

ココの部分。

これをステークホルダー=地域の人、介入者=高校生として、考えてみる。

「地域の課題解決」という言葉を簡単に使いすぎている、と思った、高校生が1年間プロジェクトをやって地域課題が解決できるなら、それは現在課題ではないはずだ。

地域課題を解決するには、ステークホルダーに出会い、その人の人生を聞き、仲間になり、場をデザインし続けなければならないし、ステークホルダーその人が「コミュニティ・デザイナー」にならなければならない。

そのために、介入者(高校生)の自己分析とキャラづくりが必要であり(それはひとりじゃなくてチームでもできる)それによって、地域の人との関係性を構築し、課題に向き合い、アクションを起こすこと。

Learn by community だしby communicationだしby creationだと思った。

それを作っていくこと。

それが新しい社会教育士像かもなあ、と思った。

答えのない問い、最高ですね。

2024年07月20日

「目指すものと在り方」と、「目的と手段」と「あたまとこころとからだ」

社会教育主事講習初のオンラインゼミ。

本気部屋は今日もマジです。笑

課題として出ていた「社会教育士像」シートを

題材にした対話。

最初に

WHY⇒HOW⇒WHATのいわゆる「ゴールデンサークル」の話。

大きな方向性⇒大切にすること⇒具体的にやることの順番で考えること。

言い換えれば「その活動の目的は何か?」と考えること。

以下の3つの円の重なりを考えていく。

【個人として】

どう社会と関わりたいか?

どんな生き方をしたいか?

【社会として】

どんな社会を目指すのか?

どんな社会にしたいか?

【社会教育士として】

あなたが目指す理想の

社会教育士とは?その理由は?

どんな社会を目指すのか?に対しての僕の仮の答え

・「つくる」ために人と人がフラットにコミュニケーションしている社会

・「つくる」ために互いに違いを認め、活かしている社会

・誰もが「ひとりじゃない」と感じられる社会

・誰もが未来はいま、自らがつくっていると感じられる社会

ここで問われたのは、

「つくる」と「フラットなコミュニケーション」の関係。

表現では

「つくる」ために「フラットなコミュニケーション」があるようになっているが、僕が何よりもつらいのは「フラットじゃないコミュニケーション」だから、もしかしたら「フラットなコミュニケーション」をするための方法論として「つくる」があるのかもしれない、と。

どぢらかが目的でどちらかが手段ではなく、「つくる」と「フラットなコミュニケーション」が動的平衡を保っている状態なのかも、と。

「つくる」というのは目に見える世界(頭脳的・意義あり⇔意義なし)の話で「フラットなコミュニケーション」というのは目に見えない世界(個人的・身体的 快⇔不快)の話なのかもな、と。

そもそも、ゴールデンサークルってスピーチ術、つまり、相手にどのように伝えたら伝わるのか?っていう話だったから、ビジョンづくりの時には必ずしも適していないのかもしれないなあと。

「理想の社会教育士とは?」と問われたときに、目に見える状態の話と在り方とというか、存在の話と2つの観点が必要だし、「存在」の話には、身体性(こころとからだ)の話はすごく大切だし、「目指すものは?」と問われたときに、もう少しそれをブレイクダウンしていく必要があるのだろうなと思った。

あとは、在り方⇒存在⇒身体性⇒快・不快みたいな図式もあるよなあと。

本気部屋は今日もマジです。笑

課題として出ていた「社会教育士像」シートを

題材にした対話。

最初に

WHY⇒HOW⇒WHATのいわゆる「ゴールデンサークル」の話。

大きな方向性⇒大切にすること⇒具体的にやることの順番で考えること。

言い換えれば「その活動の目的は何か?」と考えること。

以下の3つの円の重なりを考えていく。

【個人として】

どう社会と関わりたいか?

どんな生き方をしたいか?

【社会として】

どんな社会を目指すのか?

どんな社会にしたいか?

【社会教育士として】

あなたが目指す理想の

社会教育士とは?その理由は?

どんな社会を目指すのか?に対しての僕の仮の答え

・「つくる」ために人と人がフラットにコミュニケーションしている社会

・「つくる」ために互いに違いを認め、活かしている社会

・誰もが「ひとりじゃない」と感じられる社会

・誰もが未来はいま、自らがつくっていると感じられる社会

ここで問われたのは、

「つくる」と「フラットなコミュニケーション」の関係。

表現では

「つくる」ために「フラットなコミュニケーション」があるようになっているが、僕が何よりもつらいのは「フラットじゃないコミュニケーション」だから、もしかしたら「フラットなコミュニケーション」をするための方法論として「つくる」があるのかもしれない、と。

どぢらかが目的でどちらかが手段ではなく、「つくる」と「フラットなコミュニケーション」が動的平衡を保っている状態なのかも、と。

「つくる」というのは目に見える世界(頭脳的・意義あり⇔意義なし)の話で「フラットなコミュニケーション」というのは目に見えない世界(個人的・身体的 快⇔不快)の話なのかもな、と。

そもそも、ゴールデンサークルってスピーチ術、つまり、相手にどのように伝えたら伝わるのか?っていう話だったから、ビジョンづくりの時には必ずしも適していないのかもしれないなあと。

「理想の社会教育士とは?」と問われたときに、目に見える状態の話と在り方とというか、存在の話と2つの観点が必要だし、「存在」の話には、身体性(こころとからだ)の話はすごく大切だし、「目指すものは?」と問われたときに、もう少しそれをブレイクダウンしていく必要があるのだろうなと思った。

あとは、在り方⇒存在⇒身体性⇒快・不快みたいな図式もあるよなあと。

2024年07月19日

そのプロジェクトは仕事として取り組みますか?

社会教育主事講習2日目

~~~以下メモ

「いいプロジェクトって何でしょう?」

問題:理想の状態(アウトカム)との差(ギャップ)

課題:達成のためにやることやるべきこと

外部資源は?

自分の役割は?

誰と協働するの?

このプロジェクトは現実的かつ挑戦的か?

・どうしたら面白くなるか?

・目的の達成に近づくか(どうしたら目的に近づけられるか)

・持続可能な方法にできるか

本当に解決すべき問題か?(真の課題は何か?)

・ボトルネックは何か

・他に方法はないか

・本当に必要か

・関わる人にとってのWinは何か

自分がやるべきことは何か?

・楽しくするにはどうしたらいいか

・自分の情熱を持続させるにはどうするか

・誰に頼ればいいか

コーディネーターの現場と役割

課題を設定し解決の仕組みを整え、全体を統括する:マネージャー

設定された課題に対して、計画を立案・実行・改善する:プレイヤー

現場に寄り添いながら、計画の実現を支援する:サポーター

※やろうとしているプロジェクトに対して自分はどの役割なのか

「そのプロジェクトは仕事としてやろうとしていますか?」

そのプロジェクトは仕事なのか、人生なのか?

プロジェクトの複層性

・並行するプロジェクトの組み合わせ

・発展していくプロジェクト

・変化していくプロジェクト

プロジェクトって人生に似ている

「自分」プロジェクトと「地域」プロジェクトと「学校」プロジェクト

みとりのメガネ

いいね!共感!応援したい!(自分視点・巻き込みたい人視点)

もっと知りたい!違う視点あるかも?

自分も変化し、現場の変化をつくるために

1 問う(遠慮せず伝える)・問われる(受け止める)

2 ズレ(自分の常識との差)も大切に

3 いつか価値になるかもの視点(判断の保留)

★自分を高める

・「なぜ?」を考える:目的意識

・自分を紐づけて考える:当事者性

・面白がって観察し言語化する:価値づけ

★他者とつながる

・積極的に伝える、関わる:協働性

・相手を受け止める:協働化

・弱みを伝えてほしい

~~~ここまでメモ

事前に設定してきたプロジェクトについて、

コーディネーターについての考え方のインプット。

いちばん心に残ったのは、

「そのプロジェクトは仕事として取り組みますか?」という問い。

否、と。

プロジェクトは仕事なんかじゃない。

プロジェクトは人生というと大げさだけど、

まあ、自らの存在を表現するもの、なのではないかなあと。

つづいて「生涯学習概論」の第1回講義

「生涯学習の系譜と現代的な意義」by志々田まなみ先生

今のあなたの日常生活や職業生活を営む上で、役に立っていると感じる学習(経験)をいっぱいあげてみましょう。

空欄 いつ どこ・どんな学習

作業1 学校(幼保小中高大、専門学校等)で学んだ機会⇒空欄に△

家庭で学んだ場合⇒空欄に〇

それ以外の学習機会のうち

作業2 学ぶ内容が体系化されていたり、組織的な体制・チーム等で学んだ機会⇒空欄に☆

学ぶ内容が体系化されていなかったり、組織的な体制・チーム等で学んでいない場合⇒空欄に♡

学習とは?

・経験によって行動が変容(変化・再構成)すること

・提供者側からいうと教育、学習者側から言うと学習

何が多かったか?⇒♡でした

学校で学ぶ機会=フォーマル教育

家庭で学ぶ機会=インフォーマル教育

それ以外の学習機会:☆・♡ 広義の社会教育

学ぶ内容が体系化されていたり、組織的な体制、チーム等で行われていた学習機会

このうち、公的機関が社会教育法に基づいて実施する教育⇒狭義の社会教育

学校教育、家庭教育以外の学習機会のうち、学ぶ内容が体系化されていなかったり、組織的な体制、チーム等で学んでいない場合⇒自己学習(独学)⇒♡インフォーマル教育

△(フォーマル教育)を増やしていっても残ってない。

情報そのものの価値が少なくなった。情報の賞味期限が短くなった

♡:誰も品質保証をしていない⇒選択肢を増やしていくことが大切

学校教育⇔家庭教育

フォーマル教育(意図的)⇔インフォーマル教育(無意図的教育)

⇔社会教育(ノンフォーマル教育)

200年前まで地域ごとに学ぶべきことが違った。

学校教育:工場労働をするためにマニュアルを読む必要があった。

同じものをつくるために皆と同じことができるようになることがかつての価値

⇒現在の価値:人と違うことができる。できることを状況に応じて変えられる。

フォーマル教育:みんな一斉に教えたらいいよね

品質保証をしている。もっとも多い公務員=教員

家庭教育、地域教育:社会関係資本を形成しているか

帰ってきても再チャレンジできるかどうか

つながり格差が生まれている

フォーマル教育の価値が揺らいできた。

効果的・効率的にやるには?という問いが効かなくなった

人とのつながり、コミュニケーションといった価値を生み出す社会教育が注目されてきた。

学校教育(情報を効率的に学ぶ)が社会教育(ある程度体系化されたもの)に寄ってきている。

計画・体系化されていない、偶然起こる教育・学習/インフォーマル教育(無意図的教育)

★信頼できる大人との出会い

タテの関係:きゅうくつ・責任がある

ナナメの関係:親や先生、友達でもない

⇒美しく胸を張って生きる大人と引き合わせないといけない⇒社会教育の出番

貧困=社会関係資本の貧困

提供するフィールドが学校であってもいい。コンテンツは地域

生涯学習:フォーマル・インフォーマル・ノンフォーマル教育すべての総称(理念)

学校教育・社会教育・家庭教育のような規定されたもの(制度)ではない

社会教育=日本にしかない=学校教育・家庭教育以外のなんでも箱(機能が規定されてない)

社会教育を考えるうえで重要な2つの軸

1 教育機会を提供するねらいの違い

伝統的教育(権威)⇔非伝統的教育

国家による保障と統制⇔個人の学ぶ権利の保障

フォーマル教育(学術や産業の発展)⇔ノンフォーマル・インフォーマル教育(生活課題に沿ったニーズ)

2 学習の進め方の違い

普遍性、共通性の重視、評価可能な能力⇔偶発的(体験的)な学びの重要性、社会情緒的な能力

フォーマル教育⇔ノンフォーマル教育⇔インフォーマル教育

内容・方法・時間に関する基準の厳格さ・専門性⇔内容・方法・時間に関する自由度が高い

教育成果は、学術的価値のある知識を、どのような者・機関に教えられたかでは決まらない。学習者があらゆる機会から何を学び取り、それによって何ができるようになったかという点で評価されるべきだ。(ユネスコ 成人教育国際委員会レポート)

フォーマル教育:誰がやっても同じようにアウトプットが出るように設計されている。

社会教育3つの転換点

1

1965 ポール・ラングラン:教育を成人の準備としてとらえる考え方を改めて、人間の可能性を導き出す活動としてとらえることを提唱「教育に関する時間・空間の統合」

2

1972 フォールレポート『未来の学習』:教師が学習者に「教える」のではなく、知識を学習者自身が自ら吸収するというスタイルの重要性を提唱。社会全体が教育に関わる「学習社会」(learning society)の実現を目指すべきことが示された。「Learning to haveからLearning to beへ」「生涯教育から生涯学習」

3

1996 ドロールレポート:『学習=秘められた宝』失業、格差増大、暴力、人種差別、環境破壊、戦争、紛争などの世界で深刻化する問題に対する哀悼の念を全面に出し、今後の世界において人々が共存していく上で学習が果たす役割を重要視

1 Learning to know 知ることを学ぶ

2 Learning to do 為すことを学ぶ

3 Learning to live together Learning to live with others 他者とともに生きることを学ぶ

4 Learning to be 人間として生きることを学ぶ

これからの社会教育におけるLearning to beの再考

「学校」以外の学びの場の整備

「学校での学び」と「社会での学び」をつなぐ支援

コンピテンシーベースで考える教育プログラムの開発

・異質な集団で交流する力

・自律的に活動する力

教育職員は、何をするのか?ではなく、何のためにするのか?からプログラムを考えるのが必須

大人にとっても子供にとっても、「変化の激しい社会」でよりよく生きていく(well being)ために必要な学習を提供するのが社会教育の使命

たのしくなければ、社会教育ではない

~~~

今回の得られた学び

1 フォーマル(学校)教育はあまり残らない:属人的にならない方法論としての学校教育

2 「教育」は2名以上いないと成立しない。「学習」はひとりでも成立する

3 「教育」とは、意図(目的・目標)をもって、相手に働きかけること

4 社会教育は、学校教育と家庭教育以外の全ての「教育」。

5 「偶然性」「一回性」も大切だけど、意図(目的)がなければ、「教育」ではない。

意図(目的)のグラデーションを持つ、行き来するということが

大切なのでは、と思った。

ガチガチのフォーマル(学校)教育でもなく、

「偶然性」と「一回性」を最大にしたカフェや本屋さんでもなく、

そのあいだに、意図のグラデーションのある活動を作っていくこと。

それは対象者、あるいは構成メンバーによっても違うのかもしれない。

そんな「まなびの場」をジェネレートしていくこと、

それが今のところの社会教育士像かなあと。

~~~以下メモ

「いいプロジェクトって何でしょう?」

問題:理想の状態(アウトカム)との差(ギャップ)

課題:達成のためにやることやるべきこと

外部資源は?

自分の役割は?

誰と協働するの?

このプロジェクトは現実的かつ挑戦的か?

・どうしたら面白くなるか?

・目的の達成に近づくか(どうしたら目的に近づけられるか)

・持続可能な方法にできるか

本当に解決すべき問題か?(真の課題は何か?)

・ボトルネックは何か

・他に方法はないか

・本当に必要か

・関わる人にとってのWinは何か

自分がやるべきことは何か?

・楽しくするにはどうしたらいいか

・自分の情熱を持続させるにはどうするか

・誰に頼ればいいか

コーディネーターの現場と役割

課題を設定し解決の仕組みを整え、全体を統括する:マネージャー

設定された課題に対して、計画を立案・実行・改善する:プレイヤー

現場に寄り添いながら、計画の実現を支援する:サポーター

※やろうとしているプロジェクトに対して自分はどの役割なのか

「そのプロジェクトは仕事としてやろうとしていますか?」

そのプロジェクトは仕事なのか、人生なのか?

プロジェクトの複層性

・並行するプロジェクトの組み合わせ

・発展していくプロジェクト

・変化していくプロジェクト

プロジェクトって人生に似ている

「自分」プロジェクトと「地域」プロジェクトと「学校」プロジェクト

みとりのメガネ

いいね!共感!応援したい!(自分視点・巻き込みたい人視点)

もっと知りたい!違う視点あるかも?

自分も変化し、現場の変化をつくるために

1 問う(遠慮せず伝える)・問われる(受け止める)

2 ズレ(自分の常識との差)も大切に

3 いつか価値になるかもの視点(判断の保留)

★自分を高める

・「なぜ?」を考える:目的意識

・自分を紐づけて考える:当事者性

・面白がって観察し言語化する:価値づけ

★他者とつながる

・積極的に伝える、関わる:協働性

・相手を受け止める:協働化

・弱みを伝えてほしい

~~~ここまでメモ

事前に設定してきたプロジェクトについて、

コーディネーターについての考え方のインプット。

いちばん心に残ったのは、

「そのプロジェクトは仕事として取り組みますか?」という問い。

否、と。

プロジェクトは仕事なんかじゃない。

プロジェクトは人生というと大げさだけど、

まあ、自らの存在を表現するもの、なのではないかなあと。

つづいて「生涯学習概論」の第1回講義

「生涯学習の系譜と現代的な意義」by志々田まなみ先生

今のあなたの日常生活や職業生活を営む上で、役に立っていると感じる学習(経験)をいっぱいあげてみましょう。

空欄 いつ どこ・どんな学習

作業1 学校(幼保小中高大、専門学校等)で学んだ機会⇒空欄に△

家庭で学んだ場合⇒空欄に〇

それ以外の学習機会のうち

作業2 学ぶ内容が体系化されていたり、組織的な体制・チーム等で学んだ機会⇒空欄に☆

学ぶ内容が体系化されていなかったり、組織的な体制・チーム等で学んでいない場合⇒空欄に♡

学習とは?

・経験によって行動が変容(変化・再構成)すること

・提供者側からいうと教育、学習者側から言うと学習

何が多かったか?⇒♡でした

学校で学ぶ機会=フォーマル教育

家庭で学ぶ機会=インフォーマル教育

それ以外の学習機会:☆・♡ 広義の社会教育

学ぶ内容が体系化されていたり、組織的な体制、チーム等で行われていた学習機会

このうち、公的機関が社会教育法に基づいて実施する教育⇒狭義の社会教育

学校教育、家庭教育以外の学習機会のうち、学ぶ内容が体系化されていなかったり、組織的な体制、チーム等で学んでいない場合⇒自己学習(独学)⇒♡インフォーマル教育

△(フォーマル教育)を増やしていっても残ってない。

情報そのものの価値が少なくなった。情報の賞味期限が短くなった

♡:誰も品質保証をしていない⇒選択肢を増やしていくことが大切

学校教育⇔家庭教育

フォーマル教育(意図的)⇔インフォーマル教育(無意図的教育)

⇔社会教育(ノンフォーマル教育)

200年前まで地域ごとに学ぶべきことが違った。

学校教育:工場労働をするためにマニュアルを読む必要があった。

同じものをつくるために皆と同じことができるようになることがかつての価値

⇒現在の価値:人と違うことができる。できることを状況に応じて変えられる。

フォーマル教育:みんな一斉に教えたらいいよね

品質保証をしている。もっとも多い公務員=教員

家庭教育、地域教育:社会関係資本を形成しているか

帰ってきても再チャレンジできるかどうか

つながり格差が生まれている

フォーマル教育の価値が揺らいできた。

効果的・効率的にやるには?という問いが効かなくなった

人とのつながり、コミュニケーションといった価値を生み出す社会教育が注目されてきた。

学校教育(情報を効率的に学ぶ)が社会教育(ある程度体系化されたもの)に寄ってきている。

計画・体系化されていない、偶然起こる教育・学習/インフォーマル教育(無意図的教育)

★信頼できる大人との出会い

タテの関係:きゅうくつ・責任がある

ナナメの関係:親や先生、友達でもない

⇒美しく胸を張って生きる大人と引き合わせないといけない⇒社会教育の出番

貧困=社会関係資本の貧困

提供するフィールドが学校であってもいい。コンテンツは地域

生涯学習:フォーマル・インフォーマル・ノンフォーマル教育すべての総称(理念)

学校教育・社会教育・家庭教育のような規定されたもの(制度)ではない

社会教育=日本にしかない=学校教育・家庭教育以外のなんでも箱(機能が規定されてない)

社会教育を考えるうえで重要な2つの軸

1 教育機会を提供するねらいの違い

伝統的教育(権威)⇔非伝統的教育

国家による保障と統制⇔個人の学ぶ権利の保障

フォーマル教育(学術や産業の発展)⇔ノンフォーマル・インフォーマル教育(生活課題に沿ったニーズ)

2 学習の進め方の違い

普遍性、共通性の重視、評価可能な能力⇔偶発的(体験的)な学びの重要性、社会情緒的な能力

フォーマル教育⇔ノンフォーマル教育⇔インフォーマル教育

内容・方法・時間に関する基準の厳格さ・専門性⇔内容・方法・時間に関する自由度が高い

教育成果は、学術的価値のある知識を、どのような者・機関に教えられたかでは決まらない。学習者があらゆる機会から何を学び取り、それによって何ができるようになったかという点で評価されるべきだ。(ユネスコ 成人教育国際委員会レポート)

フォーマル教育:誰がやっても同じようにアウトプットが出るように設計されている。

社会教育3つの転換点

1

1965 ポール・ラングラン:教育を成人の準備としてとらえる考え方を改めて、人間の可能性を導き出す活動としてとらえることを提唱「教育に関する時間・空間の統合」

2

1972 フォールレポート『未来の学習』:教師が学習者に「教える」のではなく、知識を学習者自身が自ら吸収するというスタイルの重要性を提唱。社会全体が教育に関わる「学習社会」(learning society)の実現を目指すべきことが示された。「Learning to haveからLearning to beへ」「生涯教育から生涯学習」

3

1996 ドロールレポート:『学習=秘められた宝』失業、格差増大、暴力、人種差別、環境破壊、戦争、紛争などの世界で深刻化する問題に対する哀悼の念を全面に出し、今後の世界において人々が共存していく上で学習が果たす役割を重要視

1 Learning to know 知ることを学ぶ

2 Learning to do 為すことを学ぶ

3 Learning to live together Learning to live with others 他者とともに生きることを学ぶ

4 Learning to be 人間として生きることを学ぶ

これからの社会教育におけるLearning to beの再考

「学校」以外の学びの場の整備

「学校での学び」と「社会での学び」をつなぐ支援

コンピテンシーベースで考える教育プログラムの開発

・異質な集団で交流する力

・自律的に活動する力

教育職員は、何をするのか?ではなく、何のためにするのか?からプログラムを考えるのが必須

大人にとっても子供にとっても、「変化の激しい社会」でよりよく生きていく(well being)ために必要な学習を提供するのが社会教育の使命

たのしくなければ、社会教育ではない

~~~

今回の得られた学び

1 フォーマル(学校)教育はあまり残らない:属人的にならない方法論としての学校教育

2 「教育」は2名以上いないと成立しない。「学習」はひとりでも成立する

3 「教育」とは、意図(目的・目標)をもって、相手に働きかけること

4 社会教育は、学校教育と家庭教育以外の全ての「教育」。

5 「偶然性」「一回性」も大切だけど、意図(目的)がなければ、「教育」ではない。

意図(目的)のグラデーションを持つ、行き来するということが

大切なのでは、と思った。

ガチガチのフォーマル(学校)教育でもなく、

「偶然性」と「一回性」を最大にしたカフェや本屋さんでもなく、

そのあいだに、意図のグラデーションのある活動を作っていくこと。

それは対象者、あるいは構成メンバーによっても違うのかもしれない。

そんな「まなびの場」をジェネレートしていくこと、

それが今のところの社会教育士像かなあと。

2024年06月28日

あなたにしかできない貢献は?

『東大よりも世界に近い学校』(日野田直彦 TAC出版)

いつだったか、御徒町駅近くの夜学バーに行ったときに、日野田先生の箕面高校時代の教え子がいまして、そこから気になっていたので、ようやく読めました。

まずは、日本の学校の初期の頃のデザインについて

~~~

権力者や会社の上司など、上に立つ人の方針や考えをふまえて行動する人、もっといえば、「上」の意向をくみ取り、忖度できる人が必要でした。そのような人間を育てるために学校はデザインされています。国語の入試問題で「著者の意見」を問うのはそのためです。上の人の意見を理解できる人間を育てるためです。入試問題に強くなるには、出題者の著者の意見だけでなく、「出題者の意図」を察することが必要です。

~~~

そして、さらに就職について

~~~

ご両親が知っているような会社は、極端に言えば、いまがピークです。いずれピークアウトする可能性が高いのです。かつて製鉄業や重工業などの花形産業と言われていた企業がその後どうなったかを考えるとわかるのではないでしょうか。

みなさんは従順な犬ではなく自立心の強いネコや、どこでも生きていけるオオカミやライオンのような人間に成長しなくてはいけません。これからの社会や企業が、そのような人材を求めるようになるからです。

~~~

と説明します。

もっともですね。

海外では求められる人材について、このように説明します。(P51)

~~~

・オーナーシップを持ち

・オープンマインドで接し、

・グロース・マインドセットをもって試行し

・他者への貢献ができる人材

~~~

そのために学校は

・アカデミックスキル重視

・自由度、主体性、多様性が高い

・パーパスに気づく

ことをプログラムする必要があります。

2章と3章は、日野田先生の実践と、これまでの経歴がアツく書いてありまして、読んでもらえれば背景がじわっときます。

そして第4章「ミライの勇者へ」という熱いメッセージが。

ナレッジ=鎧 スキル=盾 マインドセット=剣

世界から問われている3つのC

「チャレンジ」「チェンジ」「コントリビュート」

そして、この本のハイライトは

P169からの「Who are you?」です

~~~

Who are you?

海外に行くと、必ずといってよいほど、そうきかれます。

What's your story?(あなたの物語は?)

What's the Contribution that only you can make?(あなたにしかできない貢献は?)

How do you see The World(あなたにはこの世界はどう見えている?)

~~~

「あんただれやねん?」と聞かれているのです。

Who are you?は、名前を聞いているのではありません。

職業を聞いているのでもない。

もっと本質的な質問です。

世界観といってもよいかもしれません。

~~~

How would you like to be remenbered?

「君はどのような人として記憶されたいか?」

なるほど、と。

そんな本を移動中に読んでいて、向かったのが、

「地域・教育魅力化プラットフォーム活動報告会2024~地方から教育を変える~」でした。

~~~以下イベントメモ

【尾田専務理事・活動報告】

・2024年度に地域みらい留学で移住した高校1年生は、3199名。2024年度は35道県144校が参画している。

・「地域・教育魅力化プラットフォーム」のビジョンは、「意志ある若者にあふれる持続可能な社会をつくる」こと。そのために「地域みらい留学事業」および「コーディネーター育成事業」を推進していく。

・「地域みらい留学」のテーマは「やりたいこと」と「自分らしさ」を見つける。

・高校時代=地域で育まれる最後の3年間

・アンケート結果によれば、地元の子を含めて意志ある若者が生まれつつある。

【卒業生トークセッション】

・地域みらい留学は育った場所と違うところでスタートするので「ありたい自分でスタートできる」

・大学(慶応大学SFC)の同級生は敷かれたレールをただ進んでいる人もいるが、自分は地方(島根県立津和野高校)で高校時代を送ったことで選択肢が多くなり、就職に迷っている。

・中学生へのメッセージは、「自分で決める」ことが大事

【岩本代表理事・みらい留学のみらい】

・キーワードは「越境」:「東京から地方へ3年間」という地域みらい留学の枠を超える。地方⇒地方、2泊3日の「みらたび」等の推進

・「地域」「学校」の枠を超えて、海外にいる日本人や日系二世を含めて、地方の高校に行くようなムーブメントを作れないか?

・海外で日本語教師として活躍している日本人・外国人は「グローカル・コーディネーター」として地方の高校に配置できないか。

・生まれた環境は選べないが、学ぶ環境は誰もが選べる時代を

【ゲストトークセッション】

・大空高校のテーマは「越境」と「探究」具体的には海外留学を進めている。(町からの補助40万。定員4名に対して応募7名。落ちた子は自費で行くなどが起こっている。

・大空高校は国内短期留学も取り組んでいる。地元出身の子も化学反応により、外に積極的に出ていくようになった。

・「みらたび(2泊3日の他地域高校みらい留学体験)」も積極的に取り組んでいる。

・大人世代の「リアルで出会った人とオンラインでつながる」のではなく高校生はネットで出会って、リアルで会いに行く、という流れが生まれている。

・地域みらい留学生のさらなる「留学」、「留学」×「留学」が起こっているのではないか。

【感想】

・144校の中でどのように個性を出して阿賀黎明高校を選んでもらうか、についてさらにメッセージを磨く必要がある。

・海外・国内を問わず、地域みらい留学生や地元の子が他国・他地域へと越境する「留学」×「留学」に取り組むのは魅力のアップにつながるのでは。

・高校時代の海外/国内の(短期)留学に町の補助等も検討していく必要がある。

・国内留学のプラットフォームとして「みらたび」について調べ、参加・参画を検討したい。

参考:みらたび https://miratabi.jp/

まさにこの感想の一番上。

中学生にどうやって阿賀黎明高校を選んでもらうか?

それには究極、かかわる大人たちひとりひとりが、

「Who are you?~あんただれやねん?」に答えられることだし、

この3年間で、ともにそれを探し、見つけ、磨き、創っていこうぜっていうメッセージを発することなのだろうな、と。

2024年06月06日

技術ではなくセンスを磨く「修行」

痛快。

爆笑。

久しぶりにこういう本読んだなあ。

『「仕事ができる」とはどういうことか?』(楠木建 山口周 宝島社)

某大手古本チェーンで購入。

楠木さんの『ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件』(楠木健 東洋経済新報社)

http://hero.niiblo.jp/e486575.html

参考:もし、このプロジェクトが「アートプロジェクト」だとしたら(17.12.22)

のエッセンスも詰まっていてうなる本です。

山口さんの

『世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか?』

http://hero.niiblo.jp/e486473.html

参考:「正しい手」よりも「美しい手」を指す(17.12.7)

『劣化するオッサン社会の処方箋~なぜ一流は三流に牛耳られるのか?』(山口周 光文社新書)

http://hero.niiblo.jp/e489486.html

参考:なぜ、「教養」は死んだのか?(19.6.26)

と合わせて、

「50代オッサン上司の言ってること意味わかんないなあ」と嘆く20代におススメの本です。(笑)

キーワードは「シークエンス(sequence):(物事の)連続,一連;(映画などの)一続きの場面、順序、配列」

「コラボレーションでシナジーを」みたいに言うオッサンに対して、手厳しい。

~~~ここから引用

成果に至るシークエンスを経営者が描いていて、そのシークエンスを構成するピースに欠けている要素がある。その欠けている要素が自社だけで用意できないから提携やら合併やらによって埋め合わせる。それを総称して「シナジー」ということになるわけですが、やたらと「シナジー」と叫んでいるだけの人は、そのシークエンスが描けていないんでしょうね

成功者が「ほかの人間とは景色が違って見えている」というのは、その人の独自のフィルターを通したときに、同じものが「違って見える」ということ。ここでフィルターに相当するのが、その人が持っているストーリーなんだと思うんです。

自分なりのストーリー上に位置づけることで、個別の要素が独自の意味を持ち始めるということ。戦略は全部「特殊解」であって、すべてが文脈に依存していて一般的な解はないですからね。

逆に言えば、論理を積み重ねていきついた解が他者と同じであれば、それは論理的に正しくても最適解ではない、ということですよね。

~~~

いやあ、その通りすぎる。

「戦略」とは「経営」とは何か、考えさせられる。

さらに「なんとか3.0」おじさん、「これからはサブスクだ!」おじさん、「GAFAはこうやってる」おじさんに対しても手厳しい。

~~~

「3.0とおっしゃいますが、だとしたら2.0ってなんだったんですか。3.0との本質的な違いはどこにあるんですか?いずれは4.0もあるんですね。」と問い詰めると、「いや、『気持ち3.0』なんだ」と。

アドビはサブスク以前に「photoshop」を売りまくっていて、条件がそろっていたからこそ、サブスクに舵を切ったのです。

GAFAはメガプラットフォームだからスゴイんだ、という話。GAFAは戦略も収益構造も、まるでちがう会社だということがすぐわかる。でも、そういう中身には立ち入らず、とりあえずの結論が「これからはプラットフォーマーの時代だ」。実に空疎です。イオンもウォルマートもセブンイレブンもプラットフォーマーと言えばプラットフォーマーですからね。JR東日本もそう。あれだけプラットフォームを持っている会社はほかにない。

「まさにプラットフォーマーです。(笑)」

「東京駅の1日の乗車人数だけで約47万人ですよ」

「現物のプラットフォームを持っている」

~~~

ここで爆笑してしまった僕もオッサンなのかもしれないですが。。。泣

本書では一貫して、仕事ができる人にはスキルではなくてセンスがある

じゃあ、そのセンスはどう磨かれるのか?という話が続いていきます。

ここでひとつ紹介したいのがセンスを磨くのは昔から「修行」だっていうこと

ここで「修業」と「修行」の違いについて。

「修業」とは,一定の業を習い修めることで,自分の利益のために業を習い修める事であるのに対して,「修行」とは何物も求めず利害得失を離れて,悟りを開いた人々の道を行ずる事です.武道修行の究極は人間形成です.著者は,武道の修行において,健康で徳を身につけ,品位と品格を備えることを常に最終目標としております.(文武不岐(ぶんぶふき) : 修業と修行遠藤 守 バイオフィードバック学会)

~~~

『弓と禅』(オイゲン・ヘリゲル著)

ヘリゲルは、禅に興味があって、禅を学びたいと東北大学の教授になったとき「禅を勉強するんだったら弓をやったらいい」と言われたので当時の弓の世界の第一人者「弓聖」と言われていた阿波研造に弟子入りした。

そこで弓を持たせてもらえないところから「修行」することになる。やっと弓を的に向かって打たせてもらうときになって、「的に当てようとして撃っちゃいけない」と言われる。「あなたが的に当てようとしなくても、的にあたるように勝手に矢が出ていくから、矢にいかせなさい」というのを聞いて、ヘリゲルは爆発して、「先生は目隠しをしても当てられるんでしょうね」と言う。

そして、暗やみの中で・・・

ヘリゲルはヨーロッパに帰ってから、こう書いた

「西洋的な近代合理主義の考え方とまったく違う、まず効果が特定されない、トレーニングと成果の関係が説明されない、何かできるようになったときにはもうそれ以前に戻れないという、そういう世界がある」

~~~

まさにこれが「修行」の意味なのだろうな。

ゴールを設定してロジックで積み上げていくのではなく、センスを磨いていくこと。

「石の上にも三年」っていうのは、修業ではなく修行のことだったのだろうと思う。

スキルだけなら、Youtubeを見ながら実践した方が早いのだろうけど、センスを磨くにはまた違った方法が必要なのだろうと。

爆笑。

久しぶりにこういう本読んだなあ。

『「仕事ができる」とはどういうことか?』(楠木建 山口周 宝島社)

某大手古本チェーンで購入。

楠木さんの『ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件』(楠木健 東洋経済新報社)

http://hero.niiblo.jp/e486575.html

参考:もし、このプロジェクトが「アートプロジェクト」だとしたら(17.12.22)

のエッセンスも詰まっていてうなる本です。

山口さんの

『世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか?』

http://hero.niiblo.jp/e486473.html

参考:「正しい手」よりも「美しい手」を指す(17.12.7)

『劣化するオッサン社会の処方箋~なぜ一流は三流に牛耳られるのか?』(山口周 光文社新書)

http://hero.niiblo.jp/e489486.html

参考:なぜ、「教養」は死んだのか?(19.6.26)

と合わせて、

「50代オッサン上司の言ってること意味わかんないなあ」と嘆く20代におススメの本です。(笑)

キーワードは「シークエンス(sequence):(物事の)連続,一連;(映画などの)一続きの場面、順序、配列」

「コラボレーションでシナジーを」みたいに言うオッサンに対して、手厳しい。

~~~ここから引用

成果に至るシークエンスを経営者が描いていて、そのシークエンスを構成するピースに欠けている要素がある。その欠けている要素が自社だけで用意できないから提携やら合併やらによって埋め合わせる。それを総称して「シナジー」ということになるわけですが、やたらと「シナジー」と叫んでいるだけの人は、そのシークエンスが描けていないんでしょうね

成功者が「ほかの人間とは景色が違って見えている」というのは、その人の独自のフィルターを通したときに、同じものが「違って見える」ということ。ここでフィルターに相当するのが、その人が持っているストーリーなんだと思うんです。

自分なりのストーリー上に位置づけることで、個別の要素が独自の意味を持ち始めるということ。戦略は全部「特殊解」であって、すべてが文脈に依存していて一般的な解はないですからね。

逆に言えば、論理を積み重ねていきついた解が他者と同じであれば、それは論理的に正しくても最適解ではない、ということですよね。

~~~

いやあ、その通りすぎる。

「戦略」とは「経営」とは何か、考えさせられる。

さらに「なんとか3.0」おじさん、「これからはサブスクだ!」おじさん、「GAFAはこうやってる」おじさんに対しても手厳しい。

~~~

「3.0とおっしゃいますが、だとしたら2.0ってなんだったんですか。3.0との本質的な違いはどこにあるんですか?いずれは4.0もあるんですね。」と問い詰めると、「いや、『気持ち3.0』なんだ」と。

アドビはサブスク以前に「photoshop」を売りまくっていて、条件がそろっていたからこそ、サブスクに舵を切ったのです。

GAFAはメガプラットフォームだからスゴイんだ、という話。GAFAは戦略も収益構造も、まるでちがう会社だということがすぐわかる。でも、そういう中身には立ち入らず、とりあえずの結論が「これからはプラットフォーマーの時代だ」。実に空疎です。イオンもウォルマートもセブンイレブンもプラットフォーマーと言えばプラットフォーマーですからね。JR東日本もそう。あれだけプラットフォームを持っている会社はほかにない。

「まさにプラットフォーマーです。(笑)」

「東京駅の1日の乗車人数だけで約47万人ですよ」

「現物のプラットフォームを持っている」

~~~

ここで爆笑してしまった僕もオッサンなのかもしれないですが。。。泣

本書では一貫して、仕事ができる人にはスキルではなくてセンスがある

じゃあ、そのセンスはどう磨かれるのか?という話が続いていきます。

ここでひとつ紹介したいのがセンスを磨くのは昔から「修行」だっていうこと

ここで「修業」と「修行」の違いについて。

「修業」とは,一定の業を習い修めることで,自分の利益のために業を習い修める事であるのに対して,「修行」とは何物も求めず利害得失を離れて,悟りを開いた人々の道を行ずる事です.武道修行の究極は人間形成です.著者は,武道の修行において,健康で徳を身につけ,品位と品格を備えることを常に最終目標としております.(文武不岐(ぶんぶふき) : 修業と修行遠藤 守 バイオフィードバック学会)

~~~

『弓と禅』(オイゲン・ヘリゲル著)

ヘリゲルは、禅に興味があって、禅を学びたいと東北大学の教授になったとき「禅を勉強するんだったら弓をやったらいい」と言われたので当時の弓の世界の第一人者「弓聖」と言われていた阿波研造に弟子入りした。

そこで弓を持たせてもらえないところから「修行」することになる。やっと弓を的に向かって打たせてもらうときになって、「的に当てようとして撃っちゃいけない」と言われる。「あなたが的に当てようとしなくても、的にあたるように勝手に矢が出ていくから、矢にいかせなさい」というのを聞いて、ヘリゲルは爆発して、「先生は目隠しをしても当てられるんでしょうね」と言う。

そして、暗やみの中で・・・

ヘリゲルはヨーロッパに帰ってから、こう書いた

「西洋的な近代合理主義の考え方とまったく違う、まず効果が特定されない、トレーニングと成果の関係が説明されない、何かできるようになったときにはもうそれ以前に戻れないという、そういう世界がある」

~~~

まさにこれが「修行」の意味なのだろうな。

ゴールを設定してロジックで積み上げていくのではなく、センスを磨いていくこと。

「石の上にも三年」っていうのは、修業ではなく修行のことだったのだろうと思う。

スキルだけなら、Youtubeを見ながら実践した方が早いのだろうけど、センスを磨くにはまた違った方法が必要なのだろうと。

2024年06月04日

「正しさ」という暴力

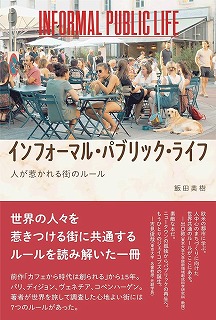

『インフォーマル・パブリック・ライフ』(飯田美樹 ミラツク)

第二部まで読み終わりました。

第四章から第六章のイギリス郊外の誕生の話は、

歴史的背景が詳しく書かれていてドキドキします。

以下メモ

~~~

十九世紀の産業革命が進むにつれ、分離・役割分担は拍車をかけて進んでいった。分離したのは大抵の場合、力があり、そこから離れることにした側が嫌悪感をもっていたからである。

ロンドンは産業革命が進むにつれて田舎や外国から都市へと流れ来る人の数は日増しに多くなり、人口増加に伴う問題も手がつけられなくなっていく。賭博、強盗、売春も日常茶飯事となった。そんなロンドンの様子に嫌気が差したロンドンのブルジョワたちは、郊外の住宅に理想のイメージを抱くようになっていく。

郊外の一軒家で利発な子どもたちに囲まれて、優雅にお茶を楽しみ、精神的に豊かな暮らしを送る。それがイギリスのブルジョワたちが描いた夢だった。

~~~

分離・分断の端緒はここにあったと著者は説明する。そして、フランスでも郊外は開発されたが、カトリック色の強いフランスにおいては、ブルジョワたちは都市の楽しみを諦めることができなかった。

カギを握るのは「福音主義」と「プロテスタンティズム」である。

~~~

中世のカトリック教会は、人間の性質はアダムの罪によって堕落したが、もともと善を求めており、また人間の意志は善を求める自由をもっている、というような人間の尊厳や人間の意志の自由やまた人間の努力が有効であることを強調した。

カトリックにおける神は、イエス・キリストのように分け隔てなく人々を愛し赦してくれる、あたたかい存在だった。罪を犯しても赦してもらえるからこそ、告解という仕組みや、ルターが非難した免罪符が誕生したともいえるだろう。

また、カトリックにおいて聖書だけでなく教会とそこで執り行われる伝統的儀式もかなりの重要性をもっていた。

~~~

腐敗したカトリックに対抗して生まれたプロテスタントは、聖書に記載されていない教会の儀式や伝統などは根拠がないとして否定した。プロテスタントでは、神の言葉が書かれた聖書に直接向き合う信徒という、神と人との一対一の直接的な構図が重要だった。

ここで重要なのは、これまでの「神と人間の間に教会というクッションがある構図」から「絶対的な権力をもつ神と小さな個人」というダイレクトな構図に変わったことである。

マルティン・ルターやジャン・カルヴァンが語る神の姿は、同じキリスト教かと疑いたくなるほどに厳しい、専制君主的な恐ろしさをもっている。

フロムは言う「ルッターはひとびとを教会の権威から解放したが、一方では、ひとびとをさらに専制的な権威に服従させた。すなわち神にである。神はその救済のための本質的条件として、人間の完全な服従と、自我の滅亡とを要求した。」(『自由からの逃走』)

「神のように絶対的な理想と無力な個人」という構図こそが、近代の資本主義社会の発展や二十世紀の郊外に残された人々の魅力感を理解するための鍵になる。

~~~

「宗教改革」っていいことだと思ってました。「改革」だからね。実際はなんて恐ろしいことなのでしょうか。

この前提を知っていることは、現在の社会の構造を理解する上でとても重要なことだと思った。

さらに恐ろしいのはカルヴァンの「予定説」。

「偉大なる神は、ある選ばれた人だけを永遠の生命に予定した。他の人々は永遠の死滅に予定されている。これは人の信仰によるものではなく、変えることのできない運命として神が事前に決定したものである。」というものだ。

フロムは言う

「予定説は個人の無力と無意味の感情を表現し、強めている。人間の意志と努力とが価値がないということを、これだけ強く表現したものはない。人間の運命についての決定権は、人間みずからの手からは完全にうばわれ、この決定を変化させるために、人間のなしうることはなに一つとして存在していない」

「個人がみずからの行為で、その運命を変えることができるというのではなく、努力することができるということそれ自体が、救われた人間に属する一つの証拠なのである。さらにカルヴァニズムが発展すると、道徳的生活とたえまない努力の意味とを強調することが重要になり、とくにそのような努力の結果として、世俗的な成功が救済の一つのしるしであるという考えが重要になってくる」

~~~

あーこわい。

「努力したから成功した=神に選ばれた」がいつのまにか、「成功したのは努力したからで、成功しないのは努力が足りないからだ=神に選ばれていない」に変わってしまった。

それを後押ししたのが「福音主義」であると著者は説く。背景は産業革命によるブルジョワの誕生である。

プロテスタントの教えの通りによく働き、豊かになった者たちを待っていたのは、キリスト教の宗教観にあった「金持ちは天国にいけない」というものだった。信仰心の強い者のなかには、富を築いたことを重荷に感じ、自分を罪深く感じてアイデンティティ・クライシスに陥る者もいた。

これを「事業によって獲得した資金を自分や家族の快楽のためではなく、事業の発展のために再投資するのであれば問題は解決する。それは天職の遂行であり、世界をよりよくすることに一層貢献するため、良心の呵責は生じない。」つまり、事業の成功を収めることは、神に選ばれた証であるという発想の大転換により当時の支配階級や多くのブルジョワたちの指示を得ていったのである。

そんなタイミングで、ロンドン南西部「クラッパム」で「初期郊外」が誕生した。そこに集ったものは「クラッパム派」と呼ばれた福音主義者で、地上に神の国を創ろうと様々な慈善事業やキャンペーンを手がけていた。

福音主義の家庭にとって、最大の敵は都市での玉石混淆の娯楽だった。

真のキリスト教徒として目覚めた両親が神が非難した世界から手を切ったとしても、世界は誘惑に満ちており、子どもたちがその誘惑を避けるのは難しい。誘惑に勝ち、悪い影響を受けないようにする手っ取り早い方法は、誘惑がありそうな場所に行かないことである。

その誘惑を断ち切るためには、物理的に遠く離れた場所に居続けるというのが一番効果的な方法なのだ。郊外に引っ越せば、都市の娯楽とは全く別の穏やかな家庭生活と、自然と調和のとれた美しい生活が手に入る。

ロバート・フィッシュマンは言う。

「都市と福音主義的家庭の理想とのこの矛盾が、郊外の理念となって核となる、都市と市民の住宅の前例のない分離に対する最終的な原動力となった。都市はただゴミゴミし、汚く、不健康なだけではない。都市はモラル違反だったのだ。救済の成功は、家庭という女性の神聖な世界と子どもたちを、大都会という神を冒瀆したような場所から切り離すことにかかっていた」

こうして「郊外」は「都市」から分離された。

そしてそのことにより、郊外に移り住んだブルジョワと、都市に住み続けるしか選択肢がない労働者は大きく分断された。

「郊外」が始まったのが、経済的理由だけでなく宗教的理由が非常に大きかった、いや根本的な原動力はそこにあったのだ、と実感させられた。

そして、それこそが「分離」「分断」の始まりだったのだと。

「(宗教的)正しさ」によって、「郊外」は誕生した。それによってブルジョワと労働者は、ますます分断された。

それをさかのぼると、「宗教改革」(と学校で習った)ことの残酷さが見えてくる。

格差の増大はもちろん、それだけでなく「アイデンティティ・クライシス」についても。

産業革命によって世の中が劇的に変わっていく中で、自らの「存在」の価値を信じられなくなったこと。カトリックからプロテスタントへの大きな流れの中にあったこと。お金持ちになることへの苦悩。スラム街を見て、目の前の格差に心痛めること。

その不安から救ってくれたのが「福音主義」という「正しさ」であった。

ブルジョワは郊外へと引っ越し、家庭を守りながら仕事へと邁進した。

そして何が起こったか。

都市生活から切り離され、たしかに危険なことや誘惑から解放された。

それと同時に何かを失ったのだ。

その「何か」は、ひとりひとりの「アイデンティティ」に関わることだった。

「正しさ」という暴力に、今もなお、僕たちはさらされているのだ、と感じた。

2024年06月01日

経験に対する開放性

『インフォーマル・パブリック・ライフ』(飯田美樹 ミラツク)

この本、売りますね。僕から買いたい人はご一報ください。

本日は第2章から

キーワードは「経験に対する開放性」

以下メモ

~~~

『新・クリエイティブ資本論』を著したリチャード・フロリダは、「芸術家や科学者、起業家に見られる高度なクリエイティビティと、新しい経験に対する好奇心旺盛で開放的な性格との間に強い相関関係があることは、多くの文献も明らかにしている」と語る。

経験への開放性とは、自分の属してきた世界の価値観とは異なる新しい経験をしたときに、「そんなんありか!」と肯定的に捉える、または少なくとも否定的に捉えないということである。

メディアを通じて異なる価値観と出会った時、私たちは「それは想像上の世界」「特殊な成功例」としてシャットアウトする傾向がある。一方で自分の意思にかかわらずシャットアウトできないものが、肌感覚での経験だ。目の前で自分の想像を超える出来事が起こったとき、それを五感を通じて全身で知ってしまったとき、それを否定することは体験した自分自身を否定することになってしまう。

自分の属してきた世界の経験と全く異なる世界があると理解したとき、「ありえへん」「許さない」と思う人もいれば、「面白い」「どうしたら私にもできるだろう」と思う人もいる。フロリダの言葉を借りれば、後者がクリエイティブな人間であり、クリエイティブな人は経験に対する開放性を強く求めているのである。

経験に対する開放性が低い場所というのは、同質性を求められ、同調圧力が強く、閉鎖的になる。まさに「出る杭は打たれる」わけで、少しでも違っていたら「ありえへん」という扱いをされてしまう。

経験に対する開放性は、同調圧力を圧力と感じない者にとっては必要ないかもしれないが、同調圧力の中で死にかけている者にとっては生死を分けるほど重要である。

クリエイティブな人間や天才的才能をもった者には、豊富な材料や広いアトリエさえあればよいのではなく、自分のことを理解し、共感し、支え、応援し、切磋琢磨できる人たちと日常的に出会えることが非常に大切である。こうした場所があれば、彼らの才能は伸びていき、単なる夢見がちな若者ではなく、現実に何かを生み出す人となっていくだろう。

こうした場での出会いやカフェでの会話は五感を通じて肌感覚で行うため、情報の伝達スピードや理解の速度がオンラインに比べて大幅に速くなる。また、何気ない会話がヒントとなり、そこから予期せぬ対話やアイデアが生まれていく。これこそが、人が実際に集まり、出会うことの醍醐味である。一+一は五にもなり、凝縮した出会いが継続的に行われるほど、爆発的なスピードが生まれ、現実になっていく。

~~~

「経験に対する開放性」

まさにこのキーワード。

これこそが地方(都市)の移住者受け入れ数を決めているのだと思う。

予測不可能な未来を前提として、そこに開かれていられるかどうか。

それがクリエイティブな若者を受け入れ、彼らのクリエイティビティを発揮できる状態にするポイントなのだろうと思う。

その「場」は、プラットフォームは。地方の小さな家でもつくれるのだろうか?

そんな問いがある。

でも、それをつくってみないことには始まらないな、という気もする。

そうやって未来を拓く方法もあるのでは。

2024年05月31日

第三の自分

『インフォーマル・パブリック・ライフ』(飯田美樹 ミラツク)

著者の飯田美樹さんとは、学生時代の「エコリーグ」からのつながり。

25年くらい経ちますね・・・

この本の出版記念パーティーが火曜日に行われていて、すれ違いで東京に行ってしまい、

重大な機会を逸しました。。。

敬愛する上田信行先生も来ていたと聞いて二重のショック。

渋谷のPRONTOで30分ほど雑談してきました。ありがとうございました。

さっそく本、読み始めていますが、第1章 インフォーマル・パブリック・ライフからいきなり心を掴まれたのでメモ

~~~

『サードプレイス』を著した社会学者レイ・オルデンバーグはサードプレイスについて語る前に、「インフォーマル・パブリック・ライフ」について説明し、その核となる場のことをサードプレイスと呼んでいる。

インフォーマル・パブリック・ライフとは、肩書や社会のコードから一旦離れ、リラックスし、自分らしくいられる場のことである。そこは魔法のように人を惹きつけ、人を吸い寄せる力をもっている。

インフォーマル・パブリック・ライフの三つの意義

1 ソーシャル・ミックスを促す

多種多様な人たちがそこに集い、その存在を肌感覚で味わえること。映画や雑誌の中にではなく、実際に自分が立っている地平にこんなにも様々な人がいる。大道芸人として生きている人や、肌や髪の色、服装も仕事も異なる人が、同じように、ここでは幸せそうにリラックスして生きているのを肌感覚で知ることは、自分の幅を広げ、生きる勇気を与えてくれる。

2 カフェ・セラピー

訪れた人の視点を変え、視野を広げる。カフェのカウンターで、スタッフや隣り合った人たちと何気ない話をし、街を歩いて華やかなショーウインドウに見とれ、広場や公園でピクニックをする人々や走り回る子どもたちをぼんやり眺めているだけで、視線だけでなく思考も引っ張られ、次第に心すら動かされていく。すると、さっきまで問題に支配されていた頭の中が現れたようにスッとしていくのである。

3 本来の自分自身になれる

オルデンバーグの「第一の場所:家庭」「第二の場所:学校や職場」「第三の場所(サードプレイス):友人や知人と気楽に落ち合える場所」の視点を人間にも当てはめると

第一の自分:親や子どもといった家庭内での役割

第二の自分:学校や職場での役割

第三の自分:上記どちらの役割にも収まり切らない、より包括的なその人全体

「第一の自分」と「第二の自分」が板についてくると、次第に本来の自分と、仮面を被って演じていた自分との境界がわからなくなっていく。生活に余裕がなければ「第三の自分」に気づく暇すらないというなかで、本来の疎外された自分がひょっこりと顔を出すかもしれない場所、それがインフォーマル・パブリック・ライフなのだ。

~~~

!!!

「第三の自分」という言葉にピンときた。僕がつくりたいのも、そういう「場」なのではないかと。

さらに「第三の自分」についてエーリッヒ・フロム『自由からの逃走』を引用しながらつづく

~~~

本来の自己とは、精神的な諸活動の創造者である自己である。にせの自己は、実際には他人から期待されている役割を代表し、自己の名のもとにそれを行う代理人にすぎない。

本来の自己はにせの自己によって完全におさえられている。自己の喪失とにせの自己の代置は、個人を烈しい不安の状態になげこむ。かれは本質的には他人の期待の反映であり、ある程度自己の同一性を失っているので、かれには懐疑がつきまとう。このような同一性の喪失から生まれてくる恐怖を克服するために、かれは順応することを強いられ、他人によってたえず認められ、承認されることによって、自己の同一性を求めようとする。

~~~

うわー、つら、、、

~~~

人間にとって「第三の自分」つまり本来の自分こそが大事なのだとしたらどうだろう。するとすべてがあべこべに映り出す。「精神的な病気」と烙印を押されるような状況さえも、実は個人の責任ではなく、社会システムに無理やり適応しようとして起こったアイデンティティ・クライシスと言えないだろうか。

社会にうまく適応し、本来の自分を抑圧し、何もかもうまくいっているように見せかけても、実際には疎外された自分が、心の底で大きな悲鳴を上げ続けているかもしれない。

~~~

「第三の自分」。

この「第三の」という言い方が、サードプレイスと同じように、社会的意義としては、(序列的に)三番目に重要な、という印象を持ってしまいがちであるが、「第三の自分」こそが本来の自分であり、日本の都市のような効率化を最優先した社会の中の暮らしにおいてそれを発現する「場」は極めて少ない。

その「場」をどのようにつくるか。

それはもしかしたら、ツルハシブックスという新刊書店(2011-2016)だったのかもしれないし、昨年からスタートした「麒麟山米づくり大学」(2023-)も、日常的に行ける場所という意味ではそうで無いが、地方を舞台にした目的に向かいすぎないゆるいプロジェクトという手法で、「第三の自分」が発現する、発現しうる場をつくっているのかもしれない。

参考:麒麟山米づくり大学

https://komeuniv.jp/

若者にとって、生きるか死ぬかに値するほどの「アイデンティティ・クライシス」問題。

それをどうクリアしていくのか?

インフォーマル・パブリック・ライフは、その暗やみに一筋の光を灯している気がする。

楽しみに読み進めます!

2024年05月21日

ロックとスミスの「道徳」とルソーの「正義」

『贈与経済2.0』(荒谷大輔 翔泳社)

第2章 理想の社会をつくろうとする試みはなぜ失敗し続けるのか

第2次世界大戦とは、ファシズムとは、いったいなんだったのか?

さらには戦後民主主義や資本主義VS共産主義とは、みたいな問いに対して仮説を与えてくれる1冊。

著者は、その根本には明確に対立するはずの2つの「近代化」が同居した状態が現在の戦後民主主義であることを説明します。

~~~

ロックの社会契約論:自然状態で私的所有権が認められている

ルソーの社会契約論:「私的所有」こそが互いに競争し合うようになった原因

ルソー:共同体の「一般意志」を自分の意思とイコールにすることで「自由」を得る

⇒福祉国家としての共同体のあり方を提案

資本主義経済における「自由」:ひとりで「ほっといてくれ」

ルソーの自由:共同体へと自らを積極的にコミットさせること

ルソーの平等:社会福祉を通じた富の再分配によって実現されるべき

資本主義経済における道徳:市場原理のフェアネスを守ること

ルソーの道徳:みなで共有される一般意志

~~~

なるほど。

そのルソーの影響からマルクス主義とファシズムが生まれる。

~~~

マルクス主義のように理念を共有して共に社会を変えていこうとするルソー主義的な社会改革の運動が構造的に持つ陥穽として、「一般意志」への強制が起こる。そこには「私は違う意見である」という「自由」はありません。だからこそ「異分子の排除」が起こってしまう。

ファシズム:民衆の感性に寄り添って、一部資本家による政治・経済的支配を脱して格差を排した平等に生きられる社会を目指した。「植民地の解放」や「(高利貸しをしていた)ユダヤ人の排斥」などが起こった。

~~~

したがって、第2次世界大戦の対立軸としては資本主義VS反資本主義と言える、と著者は言います。

そして知っての通り、資本主義が勝利するわけですが、なぜか資本主義側が植民地の解放を行うのです。

著者によればそれは、

1 資本主義が「悪」とみなされる契機を減らすこと

2 植民地を解放しても宗主国として得てきた利得を放棄せずに済む方法が開発されていた

2については、本書にあるような

アメリカの「モンロー主義」における中南米地域への介入

などが挙げられますが、詳しくは本書を。

さらには、明確に対立していたはずのルソーの社会主義を各国が取り入れ始めたのです。

~~~

生存権を中心とする社会権や国際人権宣言などルソーが提示した財の再分配を行う「平等」が憲法に取り入れられるようになっていきます。

私たちが知っている戦後民主主義は、こうして資本主義経済の「道徳」とルソー主義的な「正義」が同居するかたちで成立することとなりました。しかし両者の「近代社会」は単に異なるだけではなく鋭く対立するものでした。

「戦後民主主義」として私たちが知っているものは、対立する2つの理念が調停不可能なかたちで同居する極めて特殊な政治形態と考える必要があります。

~~~

なるほど。

これは短い文章で現在の(政治)社会がどうしてこうなっているのか?を説明されていて、非常に勉強になります。

資本主義に対立するものとしてのルソーの社会主義

それは共同体における「一般意志」の共有を前提としており、

それこそが「異分子の排除」に直結している。

資本主義に対するオルタナティブな活動。

それは端的に言えば、「自由」と「平等」を得るための何か、であるだろうと思う。

しかしそれがルソー主義に基づいている限りは、共同体の一般意志が強制される場をつくってしまう。

もうひとつの道があるのではないか?

と著者は問いかける。

先を進めるのが楽しみな1冊です。

2024年05月16日

仕組まれた「自由」

『贈与経済2.0』(荒谷大輔 翔泳社)

アイデンティティ問題を探究する上での仮説

明治時代以降の三大発明「自分」「時間」そして「自由」

「自分」はスピノザとか中動態とかあたりから

「時間」は「まなびとあそび」「学級の歴史学」とかそのあたりから

でも、全部基本は近代社会成立からの流れですよね。

今回は「自由」の本丸に迫ります。

『贈与経済2.0』の第1章から。

~~~

社会分業制が成立するためには、ひとつ大きな前提があります。それは「お金さえ稼げば生活に必要な物資は賄える」という信頼が社会全体に浸透していないといけないということです。

とてもではありませんが、いつ役に立つかわからない「お金」を稼ぐためだけに全生活のリソースを割り振ることなど危険すぎてできないと言わざるをえないでしょう。

人々が安心して「自分の目の前の仕事」に注力できるためには、仕事の対価として獲得する「お金」によって、他人の労働の成果物を獲得できる見通しが人々に共有されていなければならないのでした。

お金を稼ぎさえすれば、他者の労働の成果物を獲得できるということが私たちの獲得した「自由」に他ならないのです。

~~~

なんということでしょう。(劇的ビフォーアフター風)

これが「自由」なのか。

地縁血縁のしがらみを抜けて、都市生活を送るという「自由」。

それは単に、「お金を稼げば、他者の労働の成果物を獲得できる」ということ。

これを「信仰」と呼ばずになんと呼ぶのだろうか。

わずか数百年で、僕たちはそれを内面化(身体化)している。

そして、話は、経済学の父「アダム・スミス」へと。

~~~

経済学の父と呼ばれる「アダム・スミス」は、経済学者ではなく、道徳哲学者でした。スミスの生きた18世紀の思想的課題は、まさに道徳をどうやって基礎づけし直すかということにありました。「市民」の台頭によって神学的な権威が弱められると、社会的な「よい/悪い」の判断基準をどこに求めたらよいのか曖昧になってきます。

スミスはある画期的な一歩を踏み出します。「共感はそれ自体快楽である」という議論を展開することで神に代わる道徳の根拠を得ようとしたのでした。つまり「多くの人々が共感できること」が「よい/悪い」を判断する基準として位置づけられることになります。

このスミスの道徳論には明確なメリットがあります。それは社会的な善悪を完全にボトムアップで決められるという点です。それでは、何がよくて何が悪いかを判断する基準を外部の権威に求める必要はありません。

この理論においては、個々人はそれぞれ自分の快楽を追い求めているだけで、その結果として社会全体の善悪の基準が決まるということも大きな特徴になっています。スミスによれば、この仕組みの中では、誰かが社会全体のことを考えて何が「よい/悪い」を判断する必要はないとみなされます

~~~

「自由」を実現するためのボトムアップで決められる道徳。

これがスミスが目指したものでした。

さらに、「平等」と「奴隷」制度について。スミスは奴隷を解放するべきだと説きます。

~~~

奴隷を使い続けるか、奴隷を解放するか、どちらが「お得」かを考えてくれとスミスはいいます。

奴隷を購入するには大きな初期投資が必要ですし、彼らの所有権を獲得してもランニングコストはゼロではありません。まがりなりにも住居を用意し食事も提供しなくては彼らは死んでしまいます。そして死んでしまえば、初期投資は無駄になってしまうわけです。そして何よりも奴隷は強いられて労働するわけですから高い生産性を望むことはできないでしょう。嫌々ながら無理やり働かせてもコストに見合う生産性は期待できないのです。

それより奴隷を解放してみなさいとスミスはいいます。まず奴隷を購入するコストを無くせます。労働者を雇うにはもちろん奴隷を違って給料を払う必要がありますが、分業性による単純労働の導入によって賃金を安く抑える仕組みができています。単純労働をさせる分には、熟練させるためのコストは低く押さえられますし、「嫌ならやめろ」と簡単に首を挿げ替えることができるようになったのでした。奴隷の生活を維持するための家賃や食費等のコストを考えれば、安く抑えられた労働者を雇うのにそれほど多くのコストをかけずにすみます。

そして何より重要なのは、労働者は「お金がなければ生きていけない」状況におかれているため、奴隷よりも能動的に働くという点です。彼らは最低限、食を失わないように頑張る必要がありますし、彼ら自身の欲望に基づいて一生懸命働く動機づけを自分たちで用意してくれます。

人々が市場原理のフェアネスを共有し、資本主義経済の「道徳」を内面化するためには労働者の間の「平等」は不可欠のものといわなければなりません。完全競争のもとでのフェアネスが達成されるためには、みなが同じ条件で競争することが必要とされるのでした。スミスの奴隷解放論はそれゆえ、単なる資本家にむけたコンサルティングではなく、彼自身の構想に基づいた一貫した主張というべきものと思われます。

~~~

うわー。

わたしたちが獲得した「自由」(平等も)とは、いったいなんだろう?と

完全に経済社会の要請でしかないんだなと。

尾崎豊がいっていた「仕組まれた自由」は、さかのぼればまさにここからなのではないかと。たぶんスミスさんも悪い人じゃなくて、すごく楽観的に、性善説的に、これで万事うまくいくよね、道徳ってこういうものだよね、って思っていたのだろうなあと。

スミスのおじさんは、1723年生まれ。

いまから300年前に思いを馳せれば、神に代わる新しい道徳をつくらねば、という使命感のもとで、社会システムを構想したのだろうなと。

第1章しか読んでいませんが、僕は尾崎豊が歌った「仕組まれた自由」の「仕組まれた」の中身を知ることになりました。

ステキな1冊をありがとうございます。

2024年05月13日

プロとアマチュアのあいだの「余白」をつくる

『余白思考』(山﨑晴太郎 日経BP)

「ともにつくる」を再定義するタイミング。

誰と誰が何をどのようび「ともにつくる」のか?

「個」と「場」の往還によるResponsibilityの醸成

これは只見高校の総探コンセプトなのだけど。

金曜日にプロジェクトふりかえりのインタビューワークを

やってみて思ったことは、

ふりかえり後の2人ペアでのインタビューによって、プレゼンテーションを「ともにつくる」という設計が可能かもしれないと思った。

プレゼンのコアメッセージを「引き出す」という意識で、インタビューをすること。

「私が今回のプロジェクトを通して発見したことは〇〇です」の〇〇を一緒に探すためのインタビューとすること。

その発見を「ともにつくる」こと。

1 私が発見したことは〇〇です

2 プロジェクト内容は〇〇で、結果は〇〇でした

3 印象に残ったことは、〇〇です

4 やる前とやる後では、私はこのように変わりました

5 次回やるとしたら〇〇に取り組みたいです

6 今回の一番の発見は〇〇でした

こんな感じの定型文でもいいのかもしれない

大切なのは、インタビュー相手によって「引き出される」感覚かも。

「引き出した」「引き出された」を体感すること。

「創造」はどこに生まれるのだろうか?

そんな問いが生まれた。

仮説は「プロ」と「アマチュア」のあいだに生まれる、ということ。

『すべての仕事はクリエイティブ・ディレクションである』(古川裕也 宣伝会議)

この本にある「コア・アイデア」を選定することはつまり、範囲を限定する、ということ。

その範囲内で、突破していく、ということ。

プロフェッショナル(専門家)とは、そういうことだ。

その分野で他の人よりも秀でていること、が大切である。

それは「分業の時代(効率化の時代)」とリンクしているのかもしれない。

一方で時代は変わり、創造性が大切であり、

そのためのコラボレーション(協働)がさまざまなことが行なわれている。

もしかしたら、「プロ」と「アマチュア」のあいだをデザインすることが

「コーディネーター」の醍醐味なのかもしれない。

学校で言えば、先生というプロと、高校生や地域の人というアマチュア。

町で言えば、先生や生徒というアマチュアと地域の人というプロ

企業で言えば、社員というプロと、ファンというアマチュア

僕が「水戸留学:2015年~18年の茨城大学職員期間のこと」で

もっとも学んだことは、カレーキャラバンから学んだ「アマチュアリズム」なのだけど

参考:「予測できない」というモチベーション・デザイン(17.5.19)

http://hero.niiblo.jp/e484808.html

「予測不可能性」を楽しめる「アマチュア」だからこそできることだ。

サッカーで言えば、プロサッカー選手とサポーターの関係のようなものだ。

それは、この前言っていた「学び」と「遊び」のあいだにも通じる

参考:「あそび」の復権(24.2.11)

http://hero.niiblo.jp/e494585.html

その「あいだ」に可能性(創造性)が詰まっているのではないか、と思った。

それが僕がつくりたい「余白」なのではないか、と思った

『余白思考』によれば、

余白のイメージは次の7つだ

1 なんでも受け止める巨大なクッション

2 曖昧で言葉にできない思い

3 おもちゃ箱

4 なんとなくやりたい気持ち

5 なんか好き

6 体感ベース

7 いつでも終わらせることができる自由

そんな「場」を学校でも作れるのではないか。前述のインタビューで引き出したいのはまさに、曖昧で言葉にできない思いや、なんとなくやりたい気持ちや、なんか好き、なのではないか。

それを自分だけで作るのではなく、2人ペアでつくっていくこと。

自分は、自分のプロフェッショナル(専門家)である。

だからこそ、見えないものがある。

それを「偉大なる素人」からの質問によって引き出す。

プロ集団の中に、アマチュア性を入れていく場をつくること。

その中で創発されたアイデアをプロの力で実現していくこと

プロとアマチュアのあいだに場と余白をつくる。そして「創造」「創発」を生む。

それはひとりひとりにとっても同じで自身や場のプロ性とアマ性のあいだに、生きる意味、アイデンティティが創造される、のかもしれない。

コーディネーターは演出家に似ている。いま目の前の舞台(場=機会)を最優先し、1人ずつの人を配役だとしてデザインする。先生も生徒も同じ1プレイヤーとして生かすこと。コーディネートとは、劇団づくり。先生をプロとしてリスペクトしながら、アマチュアである高校生や地域の人たちとやってみて、ふりかえること。

それが僕の方法かもしれません。

2024年05月06日

継承すべきなにものかを持っている人だけが

『すべての仕事はクリエイティブ・ディレクションである』(古川裕也 宣伝会議)

読み終わりました。

強くおススメしたい1冊です。

読後にグッとくるものがあります。

まず「新しさ」について

~~~

そのアイデアは対象物を事前事後でより良い状態に変化させるのか?

新しさとは、時間的・歴史的概念である。過去との相関性のなかで、「歴史的コンテキスト」という視座からのみ、新しさは生み出すことができる。そして、認識することができる。

今までの歴史の流れをこのように変えた。今までの歴史になかったこういう要素を加えた。今までの歴史にこういう視点を持ち込んだ。今までの歴史を逆流させた。今みでの歴史になかった方法を発明した。などなど。

~~~

そうそう。「新しさ」をアウトプットしたいなら、まず過去を徹底して学び、振り返らなければならない。何がやられていて、何がやられていないのか。そのために歴史を学ぶのだな、と。「探究活動」こそ、過去を、過去から学ばないといけないよなあと。

単体では課題は解決しない。だからこそ課題なのだ。何かをデザインするしかない。地域はアイデア、つまり「ひらめき」と「直感」を必要としている。そのためにはまずは歴史を学ぶこと。もう一つは場でそれを起こすこと。

そして、「不確実性」について

~~~

人は何もわからなければ、死にものぐるいで答えを見付け出そうとする。けれど、いったんわかってしまうと、経験から想像し、一から考え直すことはありません。私たちには不確実性が必要です。

不確かであればこそ、どのようにすべきか、掘り下げて自問するようになります。クリエイティブな会社であり続けるために必要なのはカオスだと思います。カオスは秩序が成し得ないことをもたらします。

秩序が決して求めないことを要求する。秩序が隠そうとすることを暴露する。カオスこそが、本当に成長を促してくれて、意味のあるモノづくりを求めてくる唯一のものです。カオスこそが、クリエイティビティを育むのです。

~~~

右脳から入って、左脳に落として、購買させるのが広告だとすると。キーワードや画像・動画という右脳から入って、左脳というか方向感・目指すもの・ビジョンを示して、プラスアルファで身体性に訴える、っていうのがこれからの方法なのかもなあ。

さらに、「祭り」とはなにか?

~~~

祭りとはなにか?

・本来は地域を限定しているもの(コミュニティの内部のためにやるもの)

・「祝祭性」と「参加性」

・参加者全員の陶酔感・一体感

~~~

これをいかにつくれるか?

がコミュニティ形成のカギかもしれない。

さらにメモ

~~~

「主語」の力である。それがすべてなのだ。残酷だけど、これがブランドの本質であり、ブランディングとは、主語の力を強くする運動に他ならない。

ヒトは、今まで、学生や職業というコミュニティに一義的に強く属していた。けれど、これからは、自分の望むコミュニティに、好きなだけ参加することができる。複数のtribeに。

何を継承し何を破壊し何を新たなに付け加えるか。掛け算の左側をグッチの歴史と置いたとき、今この時、何を右側に置くと、いちばんチャーミングで、人が新しいと感じる衝突・対立が生まれるか?

起業する若者のビジネス・デザイン

1 課題解決のアイデア

2 テクノロジーを信じる

3 起業ありき

課題⇒アイデア⇒エクゼキューションというプロセスに乗っているわけではない

たとえば、これは世界を変えるはずだ!という「テクノロジー」を信じてスタート。

アイデアが課題に先行するのだ。課題があって、それに対してアイデアが存在するのではない。

~~~

「アイデアが課題に先行する。」まさに、いま高校の授業で僕が探究しているところ。

「場」から生まれる「直感」が課題に先行する探究っていうのがあり得るのではないか。

第6章「世界にはアイデアが足りない」はこんな一節から始まる。

~~~

「広告業界は、これからどうなっていくんでしょう?」

愚問である。なぜか。その問いからは何も生まれないからだ。むしろ、こういう視座を持つべきだと思う。

「広告の仕事で獲得した能力を使って、今までやったことのないどんなことができるだろう」

⇒広告の仕事で様々な能力を持ってしまった人たちが、これからは、広告以外のフィールドでいい仕事をしていくだろう

~~~

こんな愚問を投げかけていないだろうか。

AIでどうなっちゃうのでしょう?とか、

分校になったらどうしましょう?とか

農業従事者の高齢化でどうなっちゃんでしょう?とか

投げかけているヒマはないのです。

これまでに獲得した能力を使って、新たな領域へと行くのです。

種目は非連続だけど、能力・技術は連続。そんな場所へ。

ラストに、「教育」についての本質的な一言を。

~~~

教育とはサクセッション=継承のことに他ならない。だとすると、継承すべきなにものかを持っている人だけが、若い人たちを教えて意味があることになる。

~~~

教育に携わっていると思っている全ての人に問いかける一言。

あなたが持っている「継承すべきなにものか」とは何ですか?

2024年05月03日

はじめの1割。最後の1割。

『すべての仕事はクリエイティブ・ディレクションである』(古川裕也 宣伝会議)

読書日記。

『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』に引用されていたので購入。

これは。

「地域みらい留学」新規参画校の皆様におススメしたい1冊です。

自分たちの学校(地域)の価値は何で、

どんな中学生に来てほしくて

どんなメッセージを中学生に伝えるのか

まずはメモ。クリエイティブディレクターができることすべきこと(P22)より

~~~

1 定義する:他者と共有するために、言葉にする

2 仮説を立てる:課題に対する仮説を提示する

3 プリンシプルをつくる:やっていいこととやってはいけないことを規定する

4 全体像を把握する:いちばんカメラを引いて眺める

5 ベストな悩み方を示す良い悩み、適切な悩みを提示する

6 アイデアの善し悪しがわかる:目的に対してアイデアの良い悪いを判断する

~~~

なるほど。

どれも大切だなあ。

そして第1章 クリエイティブディレクターがすべき4つのこと(P31)

1 ミッションの発見

2 コア・アイデアの確定

3 ゴールイメージの設定

4 アウトプットのクオリティ管理

これ以外のことはしなくていい。

1 ミッションの発見

「課題」ではなく「ミッション」。「課題」=「困っているコト」。

「その問題は本当の問題なのか?」と問いかけ、アイデアを考えるべき範囲を限定して、考えやすい状態にすること。それが、ミッションの発見という最初の仕事になる。

もうひとつ、ミッションを顧客側から観察し、確定すること。まだ、それほど顕在化・言語化されていないけれど、どうも確実に存在しそうな社会的・潜在的欲求を仮設することである。

ブランドがミッションとカスタマーの欲望とがミートする領域を想定しておかなくてはならない。

ボルボの夜中の自転車事故を無くすための塗料を開発したキャンペーン。自動車メーカーという原罪。世界から交通事故をなくすこと、それに対する持続的貢献こそがボルボのブランド価値を高める。

これから、これが来そう、とか、これが確実に儲かりそう、とか、この辺が空いている、とかではなく、世界にとって重要なミッションをいちばんのコアに置いて起業するのである。

2 コア・アイデアの確定

そのブランドは、そもそも何のためにこの世にあるのか。何をするために生まれてきたのか。誰にどんな種類の幸福をもたらす能力があるのか。どういうことに、どういう風に役に立つのか。

そのブランドの本質の本質の本質の本質は何か。

ミッションから生み出されたコア・アイデアが規定している範囲以外は考えさせてはいけない。なぜなら、その範囲にのみ、今回の宝は眠っているはずだから。コア・アイデアを確定するということは、他の可能性をすべて捨て去ることなのである。

コア・アイデアの果たす役割も2005年くらいから大きく変化した。深化したのだ。

それは、おそらく、企業が置かれている社会的位置の変化によるものだと思われる。すべての企業か、本業の利益だけでなく、企業としての社会的責任を明確に果たさなくてはならなくなってきている。

ブランドの価値を決めてコア・アイデアを確定することは、ひとつ以外の、他のすべての可能性を捨てることだ。ひとつの価値しか認めないということだ。やるべきことを限定するということだ。そういう意味で、「ブランドの存在意義⇒コア・アイデア」は、広告だけでなくすべての対外活動において決定的に重要な役割を果たすことになる。

世界的に評価されている仕事の多くが、人類にとって普遍的で受け取りやすい、反対できないコア・アイデアを設定している。

ブランドとは、哲学そのものであることがわかる。自分の価値を定義して、それを世界の中に、歴史の中に、置くこと。その時、重要なのは、近未来形のコンテキストで語ることだ。

ブランドメッセージは、現時点における自己紹介ではない。自分たち固有の哲学、存在意義という不変的なことから、これから世の中に向けて、どう作用することができるのか。世界のどのパートを変えていくことができるのか。未来についての意思表明が含まれていなければならない。

3 ゴールイメージの設定

このゲームで最も重要な登場人物は、カスタマー、あるいはみんな、あるいは世界である。すべては、そこで起こる。プレゼンテーション・ルームではない。彼らを、ゲームの共犯者に適切に巻き込むことが、ブランド・コミュニケーションには、不可欠なのである。

ゴールイメージの設定とは、ターゲットとの接触面を設計することである。ここで重要なのは、みんなが自分に関心があると感じること。この接触面は、もともとほぼ100%感覚的な場面で、左脳的な領域ではない。

あらゆる出会いは、ひたすら感覚的身体的なものであって、そこで受容してしまったブランドに対する「感じ」は、よほどのことがない限り、変わらない。

ゴールイメージの設定とは、アイデアの意味を超えて「こんな感じ」を設計し、共感を形成し、ヒトを動かすのが仕事である。肉体的直感的に受容されなければ、共感は形成できない。それは明らかに非論理的出来事だ。

4 アウトプットのクオリティ管理

「びっくり」と「はたひざ」(はたとひざをうつ、です)

surprise と make senseである。

Good Surpriseということになる。優れたアウトプットには、すべて、このふたつが含まれている。例外はない。

このふたつが含まれていない傑作は歴史上存在しない。

「びっくり」⇒異常値

表現は「対立」から生まれる。

「はたひざ」=最終的説得力

~~~

いいなあ。いい本。

ラストはこちら。

論理だけでは何もできない。仕事の最終的な「くる・こない」を決定するのは、残り2割の論理を超えた部分なのだ。はじめの1割。最後の1割。

そこだけは非論理的なのである。直観的本能的感覚的肉体的右脳的なのである。理性だけでは制御しきれないのである。どこから生まれるのか、どうしてこれがいいのか。実は誰にもわからない闇雲なゾーンなのである。

これ、地域みらい留学参画初年度校、いや、もちろん僕らのチームにも贈りたい本です。

2024年05月01日

「学習」ではなく「認知的変化」を「創発」する

『私たちはどう学んでいるのかー創発から見る認知の変化』(鈴木宏昭 ちくまプリマ―新書)

昨日の「衝動」に続いて、今日のテーマは「創発」。

長年、「場のチカラ」と言っていた「何か」をようやく掴める時がきた、そんな興奮がある。

この本のキーワードは「認知的変化」「無意識的なメカニズム」「創発」である。

まず「学習」と呼ばず、「認知的変化」と呼ぶ。

そして「認知的変化」が起こっているプロセスは意識的に進まなく、無意識的に起こるということ。

さらに「創発」ということは「還元不能性」「意図の不在」であるということ。

まずは「第2章 知識は構築される」より

~~~

知識は伝わらない。なぜならそれは主体が自らの持つ認知的リソース、環境の提供するリソースの中で創発するものだからだ。(中略)それらリソースを利用したネットワーキングとシミュレーションが行われる。また知識は環境の提供する情報をうまく組み込むことで生み出される。だから知識はモノのように捉えてはならず、絶えずその場で作り出されるという意味で、コトとして捉えなければならない。そうした性質を持つ知識は、粗雑な伝達メディアであるコトバで伝えることはとても困難だ。

モノ的知識観⇒コト的知識観

私たちの知識、それに基づく行動が場面、状況、環境の要素と切り離せない関係にあるという点だ。

~~~

なるほどね。10代の頃に聞いたヒットソングが突然流れてくると、あの頃にもっていかれて、胸が苦しくなるのと同じですね。(違うか)

さらに、「第5章 ひらめくー洞察による認知的変化」より「ひらめき」のところから意識と無意識について抜粋。

~~~

意識の知らない間に、寡黙で働き者の無意識的な学習のシステムが働き、それがよい配置の増大、つまり制約の緩和を支えているのだ。意識の方はボンクラだから、それにまったく気づけない。

そして無意識システムが学習を重ね、相当程度までよい配置のパターンを作り出す。すると、意識システムもさすがにそれに気づく。そして「わかった」と叫んで、成功を横取りしているのだ。

だから、ひらめきが突然訪れたかのような印象が生み出されるのは、意識システムがボンクラであることから生じる錯覚なのだ。

~~~

次に「身体性」についての言及を

~~~

環境の側から提供される視覚情報だけではなく、身体動作を環境に加えることにより、新たな視覚情報、場合によっては触覚、聴覚情報なども得られる。こうした情報が組み合わさって新たな環境が生成される。するとはじめとは異なった探索空間が生み出される。そうした中に、解決のためのヒントが潜んでいることもある。(P159)

また行為、身体動作というのは、単に手や足の動きだけにとどまらない。それと関連した認識、感情も一緒になって脳の中で活性化される。

~~~

そうそう。

きっと「場のチカラ」ってそういうことが言いたかったのだろうなあと。

「第6章 教育をどう考えるか」では、徒弟制について言及する。(生田久美子『「わざ」から知る』より)

~~~

徒弟制の学習の過程は、模倣、繰り返し、習熟という道筋を辿る。しかもそれらは非分割的である。

学習者=弟子は、師匠や先輩の振る舞いの要素化されない全体を観察し、それを模倣する。そこには基礎も応用も存在しない。つまり最初から目指すものの全体像が提示され、そこに向けて練習を重ねるのだ。これは学校での学習が、なんだかわからないけど将来ひつようになる(はず)という形で進められるのと対照的である。

もう一つの特徴として、評価が不透明であることが挙げられている。(中略)学習者は何が自分の問題であり、そのために何をなすべきかを自ら探索しなければならない。生田はこのプロセスを「学習者自らが習得のプロセスで目標を生成的に拡大し、豊かにしていき、自らが次々と生成していく目標に応じて段階を設定している」(前掲書)

弟子は師匠の作り出す世界に潜入しようとするが、はじめはうまくいかない。そこで自分の中のリソース、状況の提供する曖昧なリソースを揺らぎながら探索し、新たな目標を生成するという創発的な学習が行われていると思われる。

こうした観点からすると、大学教育でのルーブリックなどのように、達成の度合いを細かく定義し、それをわかりやすく学習者に伝える方法は、学習者自身による目標の生成的拡大を阻害するという側面を持つということがわかるだろう。

~~~

いいですね。

「ジェネレーター」にも通じる話です。

~~~

学習者の知的協力である。

教育はいうまでもなく、相互作用の場面である。だから教師が一方的に努力しても教育は成立しない。それは単に情報伝達にすぎない。学生が教師からの情報に対して自ら働きかける、そして掘り下げる=身体化する、拡げる=関連付ける、それを使いながら考える、そうした構築のための努力なしには知識は生み出されない。

またそうした協力によって、教師にも認知的変化が起こる。

~~~

「場のチカラ」の正体。

もう少しでつかめそうだ。

2024年04月30日

「奇跡」の目撃者となり、「奇跡」を体感し、「奇跡」のつくり手となること

『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』(谷川嘉浩 ちくまプリマ―新書)

これは高校生にも大学生にも20代にもおススメ。

僕の研究テーマであるアイデンティティと承認欲求に鋭く迫ります。

メモとして記録

キーワード、たくさんあるのだけど、まずは「偏愛」かなあ。

「強い欲望」と「深い欲望」についての言及も興味深い

~~~

「承認欲求」には2種類あって

(他者から)「承認される」欲求は強い欲望であり、「他人の視線」を介して生まれるが故に情動の高まりを伴い、

(自らを)「承認する」欲求は本書の深い欲望のことであり、自らを知ると同義なのかも

「承認される」欲求はSNSによって数値化を伴うことで強化され、ますます相互評価の檻の中へと自らを閉じ込めていく

「承認される」欲求を追い求めるのではなく自らを「承認する」ために「強い欲望」を発するもの(広告やSNS、相互評価ゲーム)から距離を置き、環境を活かしたプロジェクトを遂行する「わたしたち≒場」を形成し振り返りで承認することによって、その構成員である自分を承認するという方法論

二人が価値を置こうとしているのは、他人に移し替えられないほど「個人的」であり、文脈や対象を変えると成立しないくらい「細分化された」欲望です。

「欲しかった本」というのも、「深い欲望」を知るためのツールになるのかもしれない。本屋の役割って、きっとそういうことだ。欲しい本ではなく、欲しかった本を売りたい。

~~~

必要なのはその「深い欲望」に目を向けること。

そこへ到達するキーワードが「偏愛」なのだと。

~~~

「何かを理解したかのような気分」に浸り、「そうすることである種の安堵感」を得る

些細な部分についての質問や感想、細部を掘り下げる言葉こそが当人の性格を浮かび上がらせる。

効率的で、計算可能で、予測可能で、コントロールしやすいものを求める合理化された集団には、必ずこういう要素(外圧的アプローチ)があります。外圧的アプローチは、当事者の願望や欲望を無視します。

~~~

そっか。細部にこそ神は宿るんだ。

高校生や地域の大人へのインタビューはまさにその細部を浮かび上がらせるためにやっているんだなあと。それを掘り下げると。

~~~

一周回った爽やかさとは、「これさえ譲らなければ他はどうだっていいんだ」と言えるような根拠地を知っている人の自由さです。自分の衝動を知っている人には、大概のことには振り回されない泰然自若とした姿勢があります。

広告やSNSなど様々なメディアを通して色々な刺激を与えられ続けることで、自分の中で生まれた多数の強い欲望に感情を絡めとられて、小さく静かに動く深い欲望が見えなくなっている。そういうときに採用できるのは、状況全体を暗くすることです。

~~~

自分の衝動を知ること。

「〇〇がないと生きていけない」の〇〇が見つかった人は幸運だ。〇〇があれば生きていける(のに前進することを知っている)のだから。

次に、衝動と「目的」について

~~~

「衝動」は具体的な目的地ではなく大体の方向性を告げるもの

衝動は、直接私たちになすべきことを教えてくれません。具体的な行動を導くのは「衝動」ではなく、知性が試行錯誤しながら組み立てる達成可能な「目的」です。むしろ、今掲げている目的や戦略に固執せず、衝動に照らして、よりよい目的や戦略と出会ったらどんどん修正する貪欲さこそが、彼女の行動を特徴づけていると考えられます。衝動の力が続く限り、目的や戦略は変化し、成長していくものだということです。

~~~

さらには、「キャリアデザイン」についての痛烈な一矢を。

~~~

キャリアデザインを支えているのは、結局のところ、コントロール願望です。(中略)こうした人生設計は、自分の決定に自分自身が驚く可能性を考慮していません。考慮しないどころか、何か偶然の出会いを通して、自己がすっかり書き換えられてしまうなどという事態は、設計からは程遠いという点で許容しがたいのです。

キャリアデザインは「自分の人生を自分で設計する」ことを標榜しています。その役割を果たすために、未来の自分が過去や今の自分と本質的に同質的であると前提せざるをえません。そもそも、キャリア教育やキャリアデザインは、反設計的な衝動を悪魔祓いしたところに成立していると言えるかもしれません。

この姿勢が容認しがたいのは、キャリアデザインというコンセプトが「人生を『仕事』のように生きる」ことを要求しているところがあるからです。ここでいう「仕事」は、自分のすべての行動を目的に従属させ、それに向けて課題を分割して計画的にことに取り組み高いパフォーマンスや効率を出そうとする目的に駆動された生き方のことです。

目の前にある機会も多面的であり、私たち自身も多面性を持っている。そうしたものの組み合わせとして自分の人生を捉えた方がいいのに、リスクやキャリア、人生設計という言葉は、機会や自分を誰にとっても同じフラットで平均的なものとして捉えてしまう。

~~~

なるほど。

「キャリアデザイン」によって、むしろ僕たちは「個性」というか「固有性」、自分でなければいけない理由を失っているのかもしれませんね。

~~~

衝動の「持続性」は「特定の目的や戦略へのこだわり」という形をとりません、「手元の目的や戦略に色々な修正・変更を加えながら進む」という試行錯誤の形をとります。

自分の内側にモチベーションのきっかけがあるというよりも、環境のあちこちにモチベーションの芽が散らばっている。僕たちが心だと思っているものは記憶にせよ、行為の動機にせよ、意外と自分の周りにも広がっているのかもしれない。

~~~

モチベーションは本人の中にあるわけではない。ホントその通りだと思います。

最後に、「知性」と衝動について

~~~

「知性」:環境の観察と記憶の探索を行き来しながら、事柄の意味を判断し、具体的な行動の計画につなげる働きをするもの。

衝動は私たちの進むべき方向性を教えてくれるのに対して、知性は具体的なアクションのことを考え、判断する。

衝動と知性を行き来すること

~~~~

それって、場と個の往還に近いなあと。

中動態で動き、能動に落とし込んでいくこと。

なぜ、「衝動」が必要なのか、著者は次のように言います。

現代人の抱きがちな「寂しさ」は、私たちを抽象性や交換可能性へと導いています。「寂しさ」が導く生き方のレールを外れた先にあるのは、「衝動」が導く生き方です。

「寂しさ」を埋めるために、常に(ネット上を含め)「つながって」マルチタスクをこなし、「忙しい」状態をつくる。強い欲望を発するメディアによって行動を決められてしまう。

それによって、自分自身はますます抽象化され、交換可能になっていく。それってますます「寂しく」なっていってるんじゃないか。抜け出せない苦しさだろう。

「なんでそれを?その熱量で!?」と他人(合理的存在)が見たら、驚愕するようなこと、つまり自らの「偏愛」を知り、時間をかけて実践し、知性により言語化し、目的を定め、行動計画に落とし込むこと。

個別性と一回性と偶然性の中で、「奇跡」の目撃者となり「奇跡」を体感することいや、そこにたしかに自分が「存在」しているのだから「奇跡」のつくり手となっていると実感できること。

「衝動」と「知性」を行き来すること。

「場」と「個」を往還すること。

自らの「衝動」をつかむ。そんな1歩を踏み出せるプログラムがつくれないだろうか。

2024年04月10日

ベクトルの始点を合わせるというチューニング

ぼくの師匠、佐藤恒平さんに会いに山形県朝日町へ

話題のメインは、おとなり、西会津で撮った映画の話。

つぎの民話

https://minwa.listpage.jp/

昨年12月10日に西会津の奥川地区でやった上映会の様子(映画の予告編もあります)

https://mayoiga-k.jp/news/1589.html

滞在時間は2時間。

まずは、知る人ぞ知る地元人気食堂でモツ煮定食を頂きながら(モツ、大盛り過ぎる。笑)

その後朝日中学校内にある佐藤さんの会社「まよひが企画」オフィスにお邪魔し、恒平くんがウサヒに化けて中学校の授業に行くところの30分で映画を見せてもらって、その後、話をしました。

~~~以下メモ

1 中学校内のオフィスについて

・コミュニティスクール委員をやっているときに提案

・先生方が地域を題材にした、あるいは地域と連携した授業をしたいときに相談に行ける

・結果、働き方改革(先生の勤務超過を防ぐ)につながっている

⇒「地域連携」と「働き方改革」の文脈でNHKウイークエンド東北に

⇒次の先生にも映像で伝えられる

2 中学生の「総合的な学習の時間」について

・1年生の授業で、地元を題材にしたカルタをやる

・地元の集落ごとのジグソーパズルをつくってやってみる

⇒地理的な俯瞰をすることから始める。「地理」から始まる好奇心が歴史や人文や、理科や経済などにもつながっていく。

3 映画について

これについては、Xの投稿を貼っておきます。

地図は物理的、地理的に町を俯瞰し、ドキュメンタリー映画は、感情的、時間的に人生や関係性を俯瞰するのかもしれない。そこにナレーションというガイドは不要なのかもしれない。目的や意図を持つけど、解釈や感情の余白を残しておくこと。アートの領域だよなあ、と。

ワークショップの下ごしらえとしての30分のドキュメンタリー映画。リアルを見て、感情を動かして、自分だったら、と感じて考えて、同じ地平に立つ。仕組まれたアイスブレイクではなく、同じ地平に立つためにできることは何か?

マスに届けようとすると、背景説明を丁寧にしなければならない。その射程の半径を小さくすれば、コンテクストをある程度共有しているので、背景は説明せず、ナレーションというガイドも不要になる。結果、ダイレクトに登場人物の感情が心に響く。

映画上映会場という暗い空間の中で、俳優の一言一言との対話が起こる。それは話に応じるという意味では応話と呼べるのかも知れないし、近い暮らしを共有しているからこその共話でもあるのかもしれない。

~~~

と、こんな感じ。

僕の研究領域である、コミュニケーション・デザインとチューニング・ファシリテーションの観点からも、非常にインスパイアされるお話でした。

映画の中に、「未来型結(みらいがたゆい)」の話が出てくるのだけど

参考:未来型結について:http://kyodoshi.com/article/13015

未来型「結」にとって必要なのは、まず、同じ「座」に座り、ごはんを食べたり、農作業をしたりすることが大切なのだろう。同じ映像を見る、という方法もあるのだな、と。それもチューニング・ファシリテーションか。ベクトルの方向を合わせるのではなく、ベクトルの始点を合わせること

その「座」を共有していること。それが最大のチューニング、なのかもしれない。

たとえば、高校の授業の冒頭に、地域の人との4マス自己紹介で、出身と、最近あったよかったことを話すのも、地理的な俯瞰と、時間的な俯瞰、さらには(身近な)価値観をチューニングしているのだな、と。

ドキュメンタリー映画(映像)を見ること、あるいは探究的な文脈で言えば、生徒自身のリアルな声を聞くこと。評価をするのではなく、そこから自分は何を感じ、どんなことを思ったのか。それをシェアし、さらに深めていくこと。自分を自覚すること。

「機会として学ぶ」ってそういうことなのかもしれないなと思いました。そこでは「学ぼう」としなくても、勝手に「学び」という現象が立ち上がっていくのだと。

そういう「デザイン」をやってみたいのかもしれません。

恒平師匠、たくさんのヒントをありがとうございました。