2019年06月28日

それ、「トロッコ」じゃないすか?

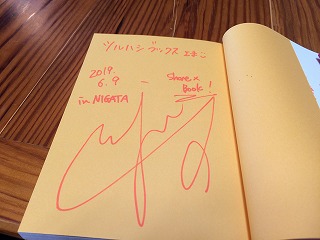

「仕事なんか生きがいにするな」(泉谷閑示 幻冬舎新書)

新津のあやさんに頂きました。

めちゃタイムリーでうれしかった!

冒頭で、

「ハングリー・モチベーション」の終焉が叫ばれる。

何らかのハングリーな状況に直面すると、

ひとはどうしても、まずはその解決を図ろうとし、

それさえ解決すれば幸せになれるのではないかと考えてしまう。

ところがその「ハングリー・モチベーション」によって駆動されてきた

時代は終わりを告げ、「なぜ生きるのか?」「なぜ働くのか?」といった

「実存的な問い」が近年増えてきているのだという。

さて。

まだ第1章しか読んでないのだけど、

エッセンスに詰まっていたので紹介します。

「活動的だな」と周りから思われている大学生は、読んでみるといいかもです。

~~~ここから引用

2,3歳の時に「イヤイヤ期」があるように、人はみな、「やりたくない」という意思表明から自我に目覚める。

「あなたのためよ」という名目の下、親の価値観に縛られて「ノー」を許されない状況で生き抜かなければならない子供たちは、主体性を放棄する以外に生き延びる道がありません。

つまり、こうして大切な自我の基本であるはずの「好き/嫌い」というものが封印されてしまうことになります。

彼らは大概、様々な事情により「自我」の芽を摘まれて育ってきた歴史を持っています。それゆえ、人生を順調に進んでいるように見えても、その内実においては「生きるモチベーション」という動力のない、言わばトロッコのような在り方だったのです。

順調に進んでいた時には、本人自身も周囲も、それが問題であるとは思いもしなかったわけですが、レール上の小石のような障害物によって、あっけなく進めなくなってしまいます。

つまり、そもそも他動的に押された慣性で走っていたため、「それぐらいの困難は乗り越えるべきものだ」といくら発破をかけられても、そもそも動力が見当たらないのです。

このように動けなくなり「うつ状態」に陥ったクライアントは、そこではたと「生きるモチベーション」の不在に気づくことになります。

このモチベーションの不在は、「自分がない」ことから生じた問題なのですが、その「自分」に対して唐突に「何がしたいのか」「何がイヤなのか」と問いかけてみても、「自分」は何も答えてくれません。長い間、「ノー」を禁じられて「自分」の声を聞かずに来たのですから、そのように扱われてきた「自分」の側ももはや主張することをあきらめてしまっていて、口をきかなくなっているのです。

このような背景があって生じた「うつ状態」なので、治療としては、深く丁寧に、実存の水準にまでアプローチしなければなりません。ですから、こうした病態にいくら薬物療法を行っても、動力のないトロッコに燃料を入れたり、燃焼賦活剤を入れたりするようなもので、原理的に効果が出るはずもないのです。

~~~ここまで引用

めちゃめちゃリアルだ。

「うつ」のリアル。

本来は実存的な課題なのに、

それを実利的なというか表面上のアプローチで

もとに戻す(また働ける)ようにするっていう方法は

はたしてどうなのか?と問いかける。

そして、エーリッヒ・フロムの「受動的人間」の定義をつづける

~~~ここから引用

刺激に対する単なる反作用としての「能動」、あるいは外観は情熱のようでも、実は外力に動かされている「能動」は、いかに大げさな身振りをしても、基本的には受動である。(「人生と愛」エーリッヒ・フロム)

外見上いかに「能動」に見える活動的な行為であっても、それが内面的空虚さを紛らすために消費社会によって生み出された、外から注入された欲求で動いているものは、その内実は「受動」でしかないのだ、と言っているのです。

「社交的にいろんな人たちと交流する」「日々を有意義に過ごす」「自分が成長するように時間を大切に使う」といった学校レベルでは大いに奨励されそうな行動も、「空虚」からの逃避がその隠された動機なのだとすれば、これもやはり「受動」の一種に過ぎないと言えるでしょう。

将来どんな仕事に就くべきかといった「社会的自己実現」について苦悩することよりも、もう一つ深い層の「生きることの意味を求める」という実存的な飢えの方が若い世代にとってはむしろ切実な問題になってきているわけです。

~~~ここまで引用

やばいっすね。

外観上の「能動」や「主体的」であることを

駆動している要因が他者だったり、恐怖だったりしている。

これは、あるあるですよね。

この本にも書いてあるけど、

・「休日を有意義に過ごした」と思いたいので、出来合いのレジャーや娯楽に時間を使う。

・通勤時間といえども時間を無駄にしたくないので、経済新聞を読んで経済情勢についてキャッチアップするか、語学学習にあててスキルアップする

・独りぼっちの感覚に陥らないように、LINEやツイッター、メールなどのネットツールで常に誰かとつながっていようとする。

これらはどれも、私たちが内面的な「空虚」との直面を避けるために、ついつい行っている「受動」的行動です。

活動的な大学生あるあるとしては、「不安」という外的要因に受動的に反応して、「何かしなきゃ」とインターンに行く、海外にボランティアに行く。

それをやっているときは、不安から逃れられるけど、終わるとまた不安が襲ってくる。

そういうの、起こってますよね?めちゃめちゃ起こってる。

じゃあ、どうしたらいいのか?

っていうのはこれから読み進めて書いてあるのかもしれませんが、

僕としては、やっぱり最初のトロッコの話が衝撃的で、「他者が(特に親や先生)が押してくれたトロッコが、慣性で走っているだけ」っていう表現は、そうかもって思いますね。

3年前にセンジュ出版の「夢のはいたつにん」(教来石小織著)を読んだときに、

ああ、夢ってのりものなんだって思った。

それはきっとエンジンのついている乗り物。

いろんな場所に連れて行ってくれる乗り物。

http://hero.niiblo.jp/e478586.html

でもさ、親や学校の先生に言われたり、不安によって動かされている

「トロッコ」は、一度とまってしまうと、もう、走れないし、上り坂でも止まってしまうんだよね。

だから、最初に動力(エンジン)のついた乗り物を作らないといけないんだ。

そのためには、自分の「好き」と「嫌い」を表明して、

「好き」や「好奇心」を駆動させて、上り坂を登ってみる、ってことを

はじめないといけないし、

もし、ひとりでそれが難しいのなら、

何人かで動力のある乗り物をつくって、

乗ってみればいいと思う。

その動力ってなんだろうね?

やっぱ、なぜ?

っていうか、ミッションっていうか、そういうことなのかな。

どうしてそこに行きたいんだ?

っていう問いに答える何か。

それが動力となって、進んでいけるのかもしれない。

あなたの乗ってる乗り物。

それ、「トロッコ」じゃないっすか?

2019年06月27日

「30年の経験があります。」というウソ

「劣化するオッサン社会の処方箋~なぜ一流は三流に牛耳られるのか?」(山口周 光文社新書)

昨日にひきつづき、この本。

昨日はなぜ50代の親世代と就活・転職世代が対立してしまうのか。

今日は「実践編」というか、じゃあ、どうすればいいのか、について。

「大きなモノガタリ」への適応が

圧倒的な便益(簡単に言えばお金)を生み出したので

教養が死んだという話でした。

しかし、すでにその「大きなモノガタリ」は消えうせ、

「新しいモノガタリ」(グローバル資本主義)が始まっています。

そこへの「適応」が

英語をバリバリしゃべれて、論理的にプレゼンテーションができて、

ディスカッションでも負けない人材になる、ということだったのではないでしょうか。

外資系企業に入っても即戦力でバリバリやれます、みたいな。

「モノガタリ」への同化・適応っていうのは、キーワードとしては非常に重要だと思います。

僕が最近感じていた、

30代の「ソーシャル起業」世代と20代の「シェアライフ」世代の差は

もしかしたら、そこにあるのかもしれないと思いました。

さて。

本文から引用します。

~~~ここから引用

経営というものは、「アート」と「サイエンス」と「クラフト」が渾然一体となったものであり、「アート」は、ステークホルダーがワクワクするようなビジョンを生み出し、組織の創造性を後押しします。(ヘンリー・ミンツバーグ)

「サイエンス」は、体系的な評価や分析を通じて、「アート」が生み出したビジョンや直感に現実的な裏付けを与えます。「クラフト」は、地に足のついた経験や知識をもとに、「アート」が生み出したビジョン、「サイエンス」が裏打ちした計画を現実化するための実行力を生み出します。

まず、二流の人間は、自分は本当は二流であり、誰が一流なのかを知っています。一流の人間はそもそも人を格付けする、あるいは人を押しのけて権力を握ることにあまり興味がないので、自分や他人が何流かということをはなから考えません。三流の人間は、往々にして周囲にいる二流の人間のことを一流だと勘違いしており、自分も「いまは二流だが頑張ればいつかはああなれる」と考えて、二流の周りをヨイショしながらウロチョロする一方で、本物の一流については、自分のモノサシでは測れない、よくわからない人たちだと考えています。

社会で権力を握っている権力者に圧力をかけるとき、そのやり方には大きく「オピニオン」と「エグジット」の2つがあります。オピニオンというのは、おかしいと思うことについてはおかしいと意見するということであり、エグジットというのは権力者の影響下から脱出する、ということです。劣化するオッサンのもとで納得できない理不尽な仕事を押し付けられている立場にある人であれば、まずオピニオンとエグジットという武器を意識してほしい

「フィードバックの欠如」が、システムにとって致命的な問題をもたらします。オピニオンやエグジットというのは、もっともわかりやすく、有効なフィードバックなのです。オピニオンもエグジットも行使できないのはなぜか?「美意識の欠如」と「モビリティの低さ」にあります。汎用性の高いスキルや知識などの「人的資本」と信用や評判といった「社会資本」を厚くすることで、自分の「モビリティ」を高めるしかありません。

「年長者の価値を毀損する3つの理由」

1 社会変化のスピード

向き合う問題が年長者にとっても若者にとっても新しい問題なのであれば、問題解決の能力はむしろ若者のほうが優れている。

2 情報の普遍化

データベースとしての年長者の価値の低下が起こっている。

3 寿命の増進

寿命が延びた結果、年長者そのものの数が増えているので、相対的に価値が低下する。

~~~ここまで引用

なるほどなるほど。

組織でオッサンたちとズレがあるのはまさにここだなあと。

でも、オッサンたちもつらいだなあと。

そして、今日のメインはこちらです。

学ぶとは?経験とは何か?

~~~ここから引用

人間の成長は学習という概念と深く関連しており、学習は「経験の質」に関わっています。

「成長」にとって「経験の量」はそれほど重要ではありません。すでにできるようになったことをいくら繰り返しても脳内のニューロンの連結は変わらないから。

「わかるということは、それによって自分が変わることだ」(阿部勤也 元一橋大学学長)

情報は劣化しない:「壊れるもの」は時間を経過するごとに老いていきますが、「壊れないもの」は時間を経過するごとに若返っていく、ということです。長いこと有用な知識や情報を学びたければ、その知識や情報が活用されてきた期間に着目しろということです。それをまさしく「教養」と呼んできた。

同じ仕事を30年続けているという人は「30年の経験がある」と主張したがるかも知れませんが、脳神経科学の文脈で「経験」という言葉を厳密に用いれば、実際には「1年の経験から学び、あとは同じことを29年繰り返した」というべきです。

なぜなら「経験」とは常に、新しい気づきへの契機をもたらすものだからです。同じような仕事を同じような仲間と同じようなやり方でやり続ける、というのは、「経験の多様性」を減殺させることになります。いろんな仕事を、いろんな人たちと、いろんなやり方でやったという「経験の多様性」が、良質な体験をもたらし、学習を駆動することになるのです。

セカンドステージにおける学びの量は失敗の回数にそのまま正相関する。

「アマゾンは創業以来70以上の事業に新規参入していますがおよそ3分の1は失敗して撤退しています」チャレンジして失敗してその学びを次のチャレンジに活かす、というサイクルを高速で回しているからこそ、新規事業の成功確率をどんどん高めることができるのです。

これは個人でも同様に言えることです。セカンドステージにおける失敗の経験が「どうすると失敗するのか」「失敗するときのポイントはなにか」という学びにつながり、これはチャレンジするときの心理的な抵抗感、つまり「失敗してしまうのではないか」という恐れを低減させる要素となります。

何度も繰り返して失敗すれば、「こういうときはヤバい」という失敗の勘所が身につきます。この勘所をセカンドステージでつかむことが重要なのです。なぜならサードステージに入ると、失敗のダメージが非常に大きくなってしまうからです。

失敗のダメージが小さいセカンドステージでたくさんチャレンジし、自分なりの「失敗マニュアル」を作ってしまうことで、サードステージにおいて、大胆なチャレンジができる、つまり「自分はどこでもやっていける」という自信の形成につながるのです。

「なにかにチャレンジする、ということは、それまでにやってきたなにかを止める、ということでもあります。今までにやってきたことをやり続けながら片手間でやる、というのは「チャレンジ」とは呼びません。」

「チャレンジ」には「時間や能力の集中」という要素が付きものであり、したがって「それまでにやっていたことを一旦止める」ということが必然的に求められます。つまり「なにかを止めないと、なにかにチャレンジできない」、チャレンジの難しさの本質は、チャレンジそのものよりも、それ以前に横たわる「なにかを止めること」にある、ということです。

~~~ここまで引用

「経験」「挑戦」「失敗」

の意味が変わりますね。

一番衝撃だったのはやはりこれですね。

同じ仕事を30年続けているという人は「30年の経験がある」と主張したがるかも知れませんが、脳神経科学の文脈で「経験」という言葉を厳密に用いれば、実際には「1年の経験から学び、あとは同じことを29年繰り返した」というべきです。

なぜなら「経験」とは常に、新しい気づきへの契機をもたらすものだからです。同じような仕事を同じような仲間と同じようなやり方でやり続ける、というのは、「経験の多様性」を減殺させることになります。いろんな仕事を、いろんな人たちと、いろんなやり方でやったという「経験の多様性」が、良質な体験をもたらし、学習を駆動することになるのです。

~~~

大学生に例えて言えば、

「4年間部活ひとすじでやってきました。」

っていうよりは、

「10個のプロジェクトを回して、成果はこれで、失敗はこれで、これを学びました。」

っていうほうが「経験」と呼べるってことですよね。

そのために、いちばん大切なのはやっぱり「ふりかえり」ということになるのではないかなと思います。

たくさんのプロジェクトに手を出して、どんどん忙しくなって、振り返れなくなって、学びが少ない。

これは活動的な人あるある

だと思いますけど、

もったいないなと。

たくさんのチームで、たくさんのプロジェクトを回しているのだから。

そのひとつひとつを自分なりにふりかえること。そこから学ぶこと。

何より「自分を知る」こと。

僕がかかわっている、茨城・えぽっくの企業取材型インターン「チームひきだし」と

新潟・「にいがたイナカレッジ」のプログラムは、ふりかえりを重視したプロジェクト設計となってます。

興味がある方は私までお問い合わせください。

2019年06月26日

なぜ、「教養」は死んだのか?

「劣化するオッサン社会の処方箋~なぜ一流は三流に牛耳られるのか?」(山口周 光文社新書)

なんでこういうタイトルなんですかね。

このタイトルにしたら、ターミナル駅のBOOK EXPRESSで

「新幹線で1冊読めるな」的な名古屋か仙台出張のオッサンしか

買えないじゃないか。

↑そういうペルソナ設定だと思う。(笑)

これは、むしろ20代が読むべき本です。

特に就活とか転職活動とか始める前に読めるといいですね。

自分の親世代(40代後半~50代)との感覚の違いが手に取るようにわかりますよ。

僕が大学生に言ってきた

「親世代である50代は勝ち組、負け組の価値観に染まっているから、

わが子を負け組にしたくないという恐怖がすごい。だから大企業とか安定とかを重要視する」

これが明確に論理立てて説明されているので、

ひれ伏しました。

~~~ここから引用

現代の50代・60代の「オッサン」たちは、「大きなモノガタリ」の喪失以前に社会適応してしまった「最後の世代」だという点です。

戦後の復興と経済成長を支えたリーダーたちは、「大きなモノガタリ」つまり「いい学校を卒業して大企業に就職すれば、一生豊かで幸福に暮らせる」という昭和後期の幻想の形成とともにキャリアの階段を上り、「大きなモノガタリ」の終焉とともに、社会の表舞台から退いていった。

田中角栄、森田昭夫、本田宗一郎といった昭和期のリーダーのほとんどすべてがこのセルに含まれている。

「20代は人生を決定づける10年間だ」(メグ・ジェイ 臨床心理学者)

大学卒業後のこの時期は非常に重要な期間であり、その後のキャリアを形成するための知識やネットワークの構築、マインドセット(考え方の枠組み)の書き換えなど、言うならば「人生を生きるためのOS」を作る時期に当たる、というのがメグ・ジェイの主張の骨子です。

この貴重な20代を、バブル期に浮かれる世の中で、「会社のいうとおりにやっていれば金持ちになって別荘くらいは持てるさ」という気分の中で過ごしてしまったことは不幸たったとしか言いようがありません。

「大きなモノガタリ」の喪失前に、20代という「社会や人生に向き合う基本態度=人格のOSを擁立する重要な時期」を過ごしたのちに、社会からそれを反故にされた世代なのだということを考えれば、彼らが社会や会社に対して「約束が違う」という恨みを抱えていてたとしてもおかしくはありません。

「教養世代」(教養に価値を置く世代 50~70年代)と「実学世代」(実学の習得に価値を置く世代 90年代~)のはざまに「知的真空世代」があった。

「大きなモノガタリ」が喪失されたあと、社会で支配的になった「新しいモノガタリ」が「グローバル資本主義」でした。ごく一部の強者だけが勝ち残り、残りすべては敗者となって社会の底辺に沈んでいく、という過酷な「モノガタリ」です。

一般に教養エリート文化は、社会システムを維持・継続するための尖兵として生み出されるか、その対抗軸となるレジスタンスとして生み出されるかどちらかです。

1950年代から70年代までの「教養世代」は、「大きなモノガタリへの反抗」という側面が強かった。

ところが、この「大きなモノガタリ」は、70年代の後半にいたってどんどん肥大化し、そのモノガタリに適応した人たちに対して経済的な便益、それも「ウソだろ!」と言いたくなるようなレベルの便益をあたえてくれるようになります。

こうなってくると、「大きなモノガタリ」に対して批判的な構えをとっていた教養主義は、人をつなぎ止められなくなっていきます。

それはそうでしょう。やせ我慢をしてストイックに知的修養と思索を続けたところで、「大きなモノガタリ」に身も蓋もなくうまく乗っかってしまった人のほうがずっと大きな「お金」を享受できるのですから。この時期に教養主義が廃れていったことは当然といえば当然のことでした。

哲学や思想というのは、平たくいえば、「システムを批判的に思考する技術」です。システムがこれほどまでに強力にそこに依拠する人の便益と幸福を保証するものになってしまった以上、教養主義も哲学も思想ももはや死ぬしかない。

教養主義が現実的な効力を発揮する武器としての力を失ったからこそ、床の間に飾られる人畜無害な飾り刀のような玩弄物としてもて囃されたということでしょう。

「教養主義」に続く「知的真空世代」というのは、功利と便益を保証してくれるシステムに対して、無批判に自己を同化させることで、システムがもたらす便益を最大限に搾り取ろうとした人たちだと言えます。

結果的に、こういった行動がバブル景気を膨らませ、またそこに依拠した人々の知的戦闘力を大きく劣化させることになったわけですが、これは安易に批判できることではありません。

周りの人々が、一人また一人とシステムへ同化・適応することでどんどん裕福になっていく、幸福になっていくのを見れば、どんな人であってもこころ穏やかに「知的修養はどうした、金儲けよりも大事なことがあるだろう」などとは言っていられなかったはずです。

ここにきてシステムは「批判的考察の対象」からはずれ、我先にと一体化を目指すもの、自分もその一部となって便益を享受させてくれるものに変容したわけです。

これを整理すれば、「教養世代」から「知的真空世代」への移行は、「大きなモノガタリへの反抗」から「大きなモノガタリへの適応」への移行として整理できることになります。

の後、バブル景気の崩壊と今日まで連綿と続く日本企業の経営の迷走状態が始まり、「大きなモノガタリ」は唐突に終幕となり、「グローバル資本主義」という「新しいモノガタリ」が始まります。

~~~ここまで引用

こわい。

こわすぎますね。

今の50代・60代が送ってきた20代・30代のときのバブル。

「システムに適応すること」が価値(平たく言えばお金)を生み出した時代。

そして「教養」が死んだ。

著者の山口さんは、この本の前に、

「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか?」(光文社新書)を書いているのだけど、

美意識を鍛えるために「教養」が必要だよね。

経営には「アート」と「サイエンス」が

両方ないとダメだよね。

もっと言えば、

そこに「クラフト」も足して3つをしっかりかみ合わないとね。

って言っている本なのだけど。

それ以前に、

なぜ「教養」が死んだのか?

みたいな問いに答えてくれる1冊でした。

まあ、教養は「実学世代」になっても死んだままなのですけどね。

この本読むと、いまの50代が生きた20代、つまりバブル時代って、

「教養」という観点からすれば、幸福だったというよりはむしろ不幸だったのではないかなと。

就活・転職で、親とどうも意見がかみ合わないなと

思ったら、読んでみたい1冊です。

たぶんまだまだ続きます。

2019年06月21日

「問い」=「切り口」+「ミッション」

6月18日早朝のラジオ深夜便。

睡眠のことを研究している

生物学者の柳沢先生のコメントが

タイムリーだった。

ラストの2つのメッセージ。

よい問いを見つけることはよい解き方を見つけることより難しい。

真実は仮説より奇なり。

生物(自然界)の法則と

実際社会で起こっていることって

リンクしているよなあと思うのだけど、

この2つはまさにそうだなあ、と。

学校教育は、

解き方ばかりを教えてきたのではないか。

目指すゴールがあった。

その前提として「効率化」という絶対的価値があった。

「工業社会」とは、おそらくはそういう世界だったのだろうと。

もちろん、今でも「効率化」は価値でないことはないのだけど、

「効率化」だけでは価値を産めなくなっているというのが事実だ。

柳沢先生は、研究者にとって一番重要なのは、

自分が面白いと思う問いを立てるということ。

そういえば、内田樹さんが、

フランス文学の世界が面白くなくなったのは

「どのような研究をしたら評価されて、大学教員・研究者への道が開けるか?」

という視点で、研究領域を選んでいるからだと言っていた。

「問い」っていうのは、「切り口」(テーマ)と「ミッション(使命)」を合わせたもの、

ではないか。

没頭できる問いに出会うこと。そんな問いを生み出すこと。

僕の場合は、

2002年の中学3年生シンタロウとの出会いだった。

「15歳が自分と住んでいる地域を好きになり、自分と社会の未来創造へ向けて歩き出している地域社会を実現します。」

これは今でもツイッターのプロフィールに書いている言葉だけど、

こういう解き方のわからない問いを立ててみるってことですよね。

「どうやって?」

って聞かれちゃうやつ。

いいんです。

だからそれを「探求」するんですよ。

思えば、2002年にその問いに出会って、

「シンタロウはなぜ心を開いたのか?」っていうサブの問いが出てきて、

それを追いかけて本屋になったのかもしれない。

サルトル風に言えば、

「実存は本質に先立つ」って感じなのだけど。

「問い」を立て、未来に向かって自らを「投企」し、

それを振り返って検証し、次の仮説をつくる。

「問い」というのは「切り口(テーマ)」と「使命(ミッション)・目的」

の合わせ技である。

だからこそ、「探求」のモチベーションが維持される。

切り口(テーマ)に必要なのは、

ワクワクというか、「面白さ」そのもの。

「好奇心」。

ミッション(使命)に必要なのは、

強烈な体験、違和感・共感、そこから来る衝動、勘違い。

それらはひとりひとり異なる。

過去の記憶が突然蘇ってくることもある。

僕だったら、高校生のときに通ってた、たこ焼き屋のおばちゃんの物語のように。

たぶんその問いを持って、生きていくということ。

そして、柳沢先生の言うように、

「真実は、仮説より奇なり」と

仮説(問い)に依存しすぎずに、

フラットに世の中の現象を見て、仮説を再構築していくこと。

その繰り返し。

そこには終わりがない。

たぶんそれが「探究する」ってことなんだと思う。

そういう意味では、

「高校魅力化プロジェクト」っていう題材は、

ものすごく多くの切り口(テーマ)で切ることができる。

「教育」「地域」「観光」「マーケティング」「まちづくり」

「小商い」「キャリア」「動画つくりたい」「リノベ・DIYしたい」

などなど。

さまざまな切り口で切ることができる。

その切り口(テーマ)に、仮説を立てる。

それを実証、検証していくのだ。

「インターン」ってそういうことなのかもしれない。

そして、さまざまな切り口で切った人たちが

同じ場所、同じ時間を共有することで、

ブレイクスルーというか「創造」が生まれるのではないか。

イナカレッジで、

観光学部の学生が言っていた

「地域の宝さがし」

っていう「宝」は、もしかしたら

その仮説の先にあるのかもしれない。

「教育」の魔法。

それはあらゆるものを「(教育)資源」に

変えてしまうという魔法。

すべての地域資源は、地域課題を含めて、教育資源になり得る。

それは子どもたちだけじゃなくて、大人たちにとっても同じだ。

学びのための題材でしかない。

「高校魅力化プロジェクト」をさまざまな切り口(テーマ)で切っていく。

フィールドワークを通じて「共感・違和感・衝動」を経て、問いが生まれる。

それを探求し続けることで「創造」が生まれる。

「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせである」と

ジェームス・W・ヤングは言ったが、

「創造」っていうのは、

そうやって起こるのではないか。

ひとつの題材をいろんな角度から切り、光を照射し、

関係性を構築しながら対話し、「共感・違和感・衝動」を

エネルギーに問いを立て、検証していく。

それが同時に起こる「場」。

そこに「創造」があるのではないか、っていう仮説。

現代美術家(リレーショナル・アート)

としての次の作品がだんだんと見えてきました。

睡眠のことを研究している

生物学者の柳沢先生のコメントが

タイムリーだった。

ラストの2つのメッセージ。

よい問いを見つけることはよい解き方を見つけることより難しい。

真実は仮説より奇なり。

生物(自然界)の法則と

実際社会で起こっていることって

リンクしているよなあと思うのだけど、

この2つはまさにそうだなあ、と。

学校教育は、

解き方ばかりを教えてきたのではないか。

目指すゴールがあった。

その前提として「効率化」という絶対的価値があった。

「工業社会」とは、おそらくはそういう世界だったのだろうと。

もちろん、今でも「効率化」は価値でないことはないのだけど、

「効率化」だけでは価値を産めなくなっているというのが事実だ。

柳沢先生は、研究者にとって一番重要なのは、

自分が面白いと思う問いを立てるということ。

そういえば、内田樹さんが、

フランス文学の世界が面白くなくなったのは

「どのような研究をしたら評価されて、大学教員・研究者への道が開けるか?」

という視点で、研究領域を選んでいるからだと言っていた。

「問い」っていうのは、「切り口」(テーマ)と「ミッション(使命)」を合わせたもの、

ではないか。

没頭できる問いに出会うこと。そんな問いを生み出すこと。

僕の場合は、

2002年の中学3年生シンタロウとの出会いだった。

「15歳が自分と住んでいる地域を好きになり、自分と社会の未来創造へ向けて歩き出している地域社会を実現します。」

これは今でもツイッターのプロフィールに書いている言葉だけど、

こういう解き方のわからない問いを立ててみるってことですよね。

「どうやって?」

って聞かれちゃうやつ。

いいんです。

だからそれを「探求」するんですよ。

思えば、2002年にその問いに出会って、

「シンタロウはなぜ心を開いたのか?」っていうサブの問いが出てきて、

それを追いかけて本屋になったのかもしれない。

サルトル風に言えば、

「実存は本質に先立つ」って感じなのだけど。

「問い」を立て、未来に向かって自らを「投企」し、

それを振り返って検証し、次の仮説をつくる。

「問い」というのは「切り口(テーマ)」と「使命(ミッション)・目的」

の合わせ技である。

だからこそ、「探求」のモチベーションが維持される。

切り口(テーマ)に必要なのは、

ワクワクというか、「面白さ」そのもの。

「好奇心」。

ミッション(使命)に必要なのは、

強烈な体験、違和感・共感、そこから来る衝動、勘違い。

それらはひとりひとり異なる。

過去の記憶が突然蘇ってくることもある。

僕だったら、高校生のときに通ってた、たこ焼き屋のおばちゃんの物語のように。

たぶんその問いを持って、生きていくということ。

そして、柳沢先生の言うように、

「真実は、仮説より奇なり」と

仮説(問い)に依存しすぎずに、

フラットに世の中の現象を見て、仮説を再構築していくこと。

その繰り返し。

そこには終わりがない。

たぶんそれが「探究する」ってことなんだと思う。

そういう意味では、

「高校魅力化プロジェクト」っていう題材は、

ものすごく多くの切り口(テーマ)で切ることができる。

「教育」「地域」「観光」「マーケティング」「まちづくり」

「小商い」「キャリア」「動画つくりたい」「リノベ・DIYしたい」

などなど。

さまざまな切り口で切ることができる。

その切り口(テーマ)に、仮説を立てる。

それを実証、検証していくのだ。

「インターン」ってそういうことなのかもしれない。

そして、さまざまな切り口で切った人たちが

同じ場所、同じ時間を共有することで、

ブレイクスルーというか「創造」が生まれるのではないか。

イナカレッジで、

観光学部の学生が言っていた

「地域の宝さがし」

っていう「宝」は、もしかしたら

その仮説の先にあるのかもしれない。

「教育」の魔法。

それはあらゆるものを「(教育)資源」に

変えてしまうという魔法。

すべての地域資源は、地域課題を含めて、教育資源になり得る。

それは子どもたちだけじゃなくて、大人たちにとっても同じだ。

学びのための題材でしかない。

「高校魅力化プロジェクト」をさまざまな切り口(テーマ)で切っていく。

フィールドワークを通じて「共感・違和感・衝動」を経て、問いが生まれる。

それを探求し続けることで「創造」が生まれる。

「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせである」と

ジェームス・W・ヤングは言ったが、

「創造」っていうのは、

そうやって起こるのではないか。

ひとつの題材をいろんな角度から切り、光を照射し、

関係性を構築しながら対話し、「共感・違和感・衝動」を

エネルギーに問いを立て、検証していく。

それが同時に起こる「場」。

そこに「創造」があるのではないか、っていう仮説。

現代美術家(リレーショナル・アート)

としての次の作品がだんだんと見えてきました。

2019年06月19日

「ふるさと」をつくるという問い

密度の濃いibaraki tokyo 4daysでした。

月イチのインプットウィークという感じです。

6月14日(金)茨城大学・場づくりラボ。

そして王子シェアハウスでの対話。

その翌日のハックツ原さんとの朝活。

いろいろインプットが多すぎて、

ツイッターで外には出していたのだけど、

そのあたりを出してみる。

~~~ここからメモ

ハックツの現代表原さんと話して、「10代に贈りたい本」読書会のデザインが(偶然にも)すごいなと改めて思った。あれは、「本を介して自己開示する」っていうことなのだけど、開示の度合いを自覚なく自らコントロールしていて、「自己開示させられていない」。それってめちゃめちゃ大切なのかも。

そして出てきた仮説が「自己開示すると人はやさしくなる」っていうもの。

たしかに、優しくない人って自己開示してない気がするね。

「自己開示」する前提には、「何を言っても承認される」という「場」(安心空間)が必要なのだけど、それ無しに「自己開示させられる」のは苦痛だと思う。

「最近あったよかったこと」だったり「10代に贈りたい本」って、別にその人の主観であり、感性だから、否定の余地はない。そういう問いで「場」を「安心空間」にしていく。

一緒にごはんを食べたり、とかね。

「実家暮らしだと、その家に、部屋に、今までのすべてが蓄積されている。そこから解放されて1人になれる場が必要だと思った。」(「チームひきだし」への参加の理由。)それって「海外経験」にも通じるものがあるのかもしれない。異空間に自らを投げ出すということ。それが「越境」ってことなのか。

「チームひきだし」の特徴は、「取材する企業を選べない」ミステリーツアー方式をとっているところです。取材した場所がどの企業でも、魅力を引き出さなきゃいけない。

それによる「価値」は、選んだ理由を問われない、ということ。

なぜこの会社を?理由なんてない

思ったことを言うこと。言える場があること。

それって仲間というより、「場」だと思うんですよ。

そこから小さな「承認」を積み重ねていく。

~~~ここまで

そして、毎回僕が刺激と学びをもらっている「イナカレッジ・ラボ」。

~~~ここから

アイデンティティ・クライシスに対して、田舎でのふるさとづくりプロジェクトを行う。田舎は承認をくれると共に、没頭できるプロジェクトの題材をくれる。そうして全力で創造的行為を行った場所を人はふるさとだと思うと同時に、場に溶けていくことで、そもそもアイデンティティの問題を消す。

地域の宝さがし。

宝は隠れているのではなく、光をあてる角度を変えることで光り輝く。

そうして、宝は宝になる。

学びの目的をあらかじめ決めることはできない。なぜなら、学びとは自己の変容を伴うからだ。学び終えた後、目的を決めた時の自分はもういない。

アイデンティティ・クライシスを抱えているのは、過疎地域の大人も一緒だということ。明治大学小田切先生の言う「誇りの空洞化」その地域に「光」を当て、相互承認し、学びあい、つくり上げる何か。それが「にいがたイナカレッジ」というプロジェクトなのかもしれない。

イナカレッジのプロジェクトは、ゴールじゃなくて、切り口を提示しているにすぎない。その切り口できったときに、チームメンバーが「価値」だと感じるものを見つけ、それをアウトプットする。さらに、そのアウトプットの方法を考える。

プロジェクトの見せ方

・人の紹介も大切

・住む家の情報も

・問い合わせてくれた大学生には「中間の様子」を見せる。

・アウトプットの多様さを示すこと

・インターン後のインターン生と地域とのかかわり

プロジェクトが示すべきは、目的じゃなくて切り口なのではないか。

そこに参加することによってアウトプットも、価値も変わってくるのだから。

「挑戦するな、実験しよう」ってそういうことか。

~~~

そして、偶然にも帰りの車の中で聞いた

NHKラジオ深夜便の睡眠を研究している柳沢先生のコメントが熱くって、

さっき2度目を聞き直しました。

よい問いを見つけることはよい解き方を見つけることより難しい。

真実は仮説より奇なり。

この2つのメッセージ。

生物学者のメッセージって熱いなと

自然界の法則っていろいろあてはまるよなあと。

何が価値があるかわからないのだから、自分自身が面白い、価値があると思えなければならない。

真実は仮説より奇なり。

実存は本質に先立つ。

これ、同じこと言ってるけど、生物学でも哲学でも、ビジネスでもきっと同じなんだなと。仮説を持ちながら、フラットな気持ちで、目の前の現象を検証し続けること。

よい問いを見つけること。テーマを見つけること。

一流と三流の差はそこにある。

自然で起こることと、

世の中で起こることってリンクしているっていうか

世の中って、自然の一部なんだなって。

そんなことを思った。

あとは、イナカレッジイベントに来てた観光学部の大学生と話していて、

「これからの観光」のことを考えた。

これからの観光は、学びが軸になる。

そしてその学びは、現地にいる人との、現地という環境の中での対話によってもたらされる。

その対話から生み出される創造こそが観光エンターテイメントの最大の価値になるのではないか。

教育資源と観光資源を相互にやり取りすることで、そんな瞬間を作れないか。

そして、「ふるさと」のこと。

若者に必要なのは、「居場所」ではなく、「ふるさと」なのではないですかね。

いや、若者に限らないのですけど。

そしてその「ふるさと」は誰かから与えられるものではなくて、自ら勝ち取る、というか、創造的行為に没頭すること、サルトル的に言えば自らを「投企」することで得られる、という仮説。

「ふるさと」をつくるという問いを

軸に、いろんなものを構築していきたいと思った。

さて、アウトプットしていこうっと。

2019年06月12日

「価値」を問う夏休み

今週末は、説明会ウィークのため、

茨城⇒東京へ

14日(金)は@茨城大学

12:00~12:30 「チームひきだし」説明会

https://www.ibaraki.ac.jp/commit/ioplab/2019/05/311805.html

16:00~17:30 「iopラボのための場づくりラボ」

授業でもサークルでも使える!楽しいミーティングの進め方

https://www.ibaraki.ac.jp/commit/ioplab/2019/05/301028.html

16日(日)は@東京・湯島

15:00~17:00 「にいがたイナカレッジ説明会 DAY1」

https://inacollege.jp/blog/2019/05/24/setsumeitokyo/

17日(月)@東京・湯島

18:30~20:30 「にいがたイナカレッジ説明会 DAY2」

https://inacollege.jp/blog/2019/05/24/setsumeitokyo/

いま、僕がかかわっている大学生向けのものは、

新潟市のトビラプロジェクト(byにいがたイナカレッジ)を入れて全部で4つ。

「トビラ」プロジェクトはこちら

https://iju.niigata.jp/news/7317_0601kick-off-report

僕自身は現代美術家なので「問いを投げかけること」をミッションとして、

「フラットな関係性」をつくる「コミュニケーション・デザイン」を提供しています。

「チームひきだし」は、企業を選べない「ミステリーツアー方式」で

企業の魅力を経営者インタビューと社員とのワークショップで引き出すプログラム。

「価値とは何か?」ひたすら考えます。

https://epochers.com/project/intern/181120hikidashi/

「にいがたイナカレッジ」の夏の1か月プログラムは

地域の(かなり田舎の)集落で共同生活して、

地域の人たちと暮らしを共に、コミュニケーションを図りながら

なんらかのアウトプットをしていくプログラムです。

参加者レポート

https://inacollege.jp/blog/2018/10/11/%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%90%E6%A2%B6%E8%B0%B7%E9%BA%BB%E8%B2%B4%E3%80%91/

昨年9月に、茨城で「チームひきだし」の中間振り返りをして、新潟に移動して、イナカレッジの中間研修の講師をしたときに、降ってきたキーワードが「場のチカラ」でした。

7 どのようにやるか how

6 何をやるか what

5 誰のためにやるか for whom

4 なぜやるか why

3 どこでやるか where

2 いつやるか when

1 誰とやるか with whom

1~3が場のチカラの構成要素で、1~7がプロジェクトの構成要素です。

下にいけばいくほど重要で、それが土台になっていると言えるでしょう。

ところが、通常の「企業インターン」は、1~6まですでに決められている(というか裁量権がない)状況の中で、7どのようにやるか だけを考えるプログラムになっています

それでも、意識高い面白いメンバーがいるなら、出会えるなら(つまり1と2が高い)、もしくは会社の雰囲気がめちゃめちゃよくて、いるだけで心地よい気持ちになれるなら(3が高い)、そのインターンには価値があるのかもしれません。

しかし、大切なのは、1~3を高めた上で、4と5に挑むこと。つまり、プロジェクトの「価値」と「顧客」について考えること、考え抜くこと。対話によって、掴み取ること。その時間に夏休みを投資してほしいなと思っています。「にいがたイナカレッジ」と「チームひきだし」はそんな問いが詰まっているプログラムです。

現代の社会は、「価値」そのものが常に流動しています。大学生が感じている「不安」の正体のひとつはそこにあると思います。

プロジェクトとは、場のチカラを高めて、いまこの瞬間の、あるいは自らを貫く「価値」を掴みに行くことなのではないかと。その「価値」を価値だと判断するのは顧客であり、自分自身です。売り上げは指標のひとつに過ぎません。

して、そこで生まれてくる「価値」が事前に分からない。だから、人はプロジェクトに向かうのです。ふりかえりによって初めて「価値」が生まれるかもしれないのです。楽しさ、ワクワクの源泉はその「予測不可能性」にあります。

~~~

つまり、「チームひきだし」や「にいがたイナカレッジ」の1か月プログラムの最大の「価値」は、「価値」とは何か?を問う機会を得るということです。

経済社会においての最大の価値は、売り上げを上げること、伸ばすことです。

しかし、売り上げを伸ばすためにがんばっていても、売り上げは上がり続けることはありません。

売り上げの源泉は「価値」だからです。

顧客に価値を提供できるからこそ、その商品、そのサービスは売り上げを伸ばし続けることができるのです。

かつて、その「価値」は長持ちしました。新商品の洗濯機を作れば、何万台、何十万台も売れ、長く売れ続けました。

ところが、テクノロジーの発展など様々な要因によって、価値が長持ちしない、かつ多様になってきてしまいました。

「価値」そのものが流動している。

だから、自ら「価値」を考え、生み出せる人になることが求められます。

そして、もうひとつ、

このプロジェクトの「顧客」は誰か?

どんな大学生に来てほしいか?

上にリンクした

昨年参加した大学3年生まきちゃんのレポートに、そのヒントがあります。

~~~ここから引用

やりたいことがない

自分に自信がない

多くの大学生が抱える悩みだそうです。

就活が目前まで迫る大学3年生。私も焦っていました。

イナカレッジに参加して、ほんの少しの自信が湧き、やりたいことがない私のこれからを少し考えることができました。

(中略)

縁もゆかりもない土地に会いたい人ができる。地域インターンを経験した先輩たちが口にする、「第二の故郷」という存在に心のどこかで憧れていました。

即決できなかったのは、1か月という期間の長さ。

夏休みはインターンもそこそこに遊びたかったのが本音です…。

でもこれだと今までの大学生活と何も変わらないような…。

そして、1か月知らない人と知らない土地で暮らすことへの不安。

しかし参加を決めたのも1か月という長さ。

参加してみれば何かを得られるのではないか。変わる自分がいるのではないかという期待。

とりあえず行ってみよう…。悩みに悩んで、自分にとっては大きな決断をしました。

強い思いがあって参加する人もいるのに、私の参加動機は不純じゃないかな?

他のインターン生の話を聞いた時、どうしてここに来たか聞かれた時、ここにいていいだろうかとドキッとしました。

だけどコーディネーターの有紀さんに、まきちゃんみたいな子に参加してもらえてよかったと言ってもらえて安心しました。

やりたいことがある人しか動けない、というのは自分が動けない言い訳だったと思います。

~~~ここまで引用

そうして、新潟・出雲崎町にやってきた彼女は、

「ときめき」というキーワードに出会います。

「ときめき」こそが価値なのではないか?

それを伝えたい、と冊子作りに取り組みました。

そしてレポートはこう締めくくられます。

~~~

大学受験以来私が真剣に取り組んだことってあっただろうか?

ないから2年間空っぽのような時間を過ごしている気分でいました。

地域や自分や冊子づくりと対峙した1か月は1ミリの隙もなく、いろんな思いが詰まった貴重な時間でした。

今自分に与えられた課題に懸命に取り組んでみる。

そして秘かにやりたいことを探し続けていく。

そうしようと思いました。

私が得られたことなんて他の人から見たら小さいかもしれませんが、今まで向き合おうとしなかった自分に向き合うことができたことが自分なりの成果なのです。

~~~

アウトプットは、数十ページの冊子。

小さな、小さな成果。

だけど、彼女の人生にとっては、かけがえのない1か月になったのだろうと思った。

「にいがたイナカレッジ」の魅力はそういう「場」そのものなのだろう。

僕が、

「にいがたイナカレッジ」や「チームひきだし」を通して、

大学生に届けたいのは、

「価値」を問う夏休み。

それだけです。

茨城⇒東京へ

14日(金)は@茨城大学

12:00~12:30 「チームひきだし」説明会

https://www.ibaraki.ac.jp/commit/ioplab/2019/05/311805.html

16:00~17:30 「iopラボのための場づくりラボ」

授業でもサークルでも使える!楽しいミーティングの進め方

https://www.ibaraki.ac.jp/commit/ioplab/2019/05/301028.html

16日(日)は@東京・湯島

15:00~17:00 「にいがたイナカレッジ説明会 DAY1」

https://inacollege.jp/blog/2019/05/24/setsumeitokyo/

17日(月)@東京・湯島

18:30~20:30 「にいがたイナカレッジ説明会 DAY2」

https://inacollege.jp/blog/2019/05/24/setsumeitokyo/

いま、僕がかかわっている大学生向けのものは、

新潟市のトビラプロジェクト(byにいがたイナカレッジ)を入れて全部で4つ。

「トビラ」プロジェクトはこちら

https://iju.niigata.jp/news/7317_0601kick-off-report

僕自身は現代美術家なので「問いを投げかけること」をミッションとして、

「フラットな関係性」をつくる「コミュニケーション・デザイン」を提供しています。

「チームひきだし」は、企業を選べない「ミステリーツアー方式」で

企業の魅力を経営者インタビューと社員とのワークショップで引き出すプログラム。

「価値とは何か?」ひたすら考えます。

https://epochers.com/project/intern/181120hikidashi/

「にいがたイナカレッジ」の夏の1か月プログラムは

地域の(かなり田舎の)集落で共同生活して、

地域の人たちと暮らしを共に、コミュニケーションを図りながら

なんらかのアウトプットをしていくプログラムです。

参加者レポート

https://inacollege.jp/blog/2018/10/11/%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%90%E6%A2%B6%E8%B0%B7%E9%BA%BB%E8%B2%B4%E3%80%91/

昨年9月に、茨城で「チームひきだし」の中間振り返りをして、新潟に移動して、イナカレッジの中間研修の講師をしたときに、降ってきたキーワードが「場のチカラ」でした。

7 どのようにやるか how

6 何をやるか what

5 誰のためにやるか for whom

4 なぜやるか why

3 どこでやるか where

2 いつやるか when

1 誰とやるか with whom

1~3が場のチカラの構成要素で、1~7がプロジェクトの構成要素です。

下にいけばいくほど重要で、それが土台になっていると言えるでしょう。

ところが、通常の「企業インターン」は、1~6まですでに決められている(というか裁量権がない)状況の中で、7どのようにやるか だけを考えるプログラムになっています

それでも、意識高い面白いメンバーがいるなら、出会えるなら(つまり1と2が高い)、もしくは会社の雰囲気がめちゃめちゃよくて、いるだけで心地よい気持ちになれるなら(3が高い)、そのインターンには価値があるのかもしれません。

しかし、大切なのは、1~3を高めた上で、4と5に挑むこと。つまり、プロジェクトの「価値」と「顧客」について考えること、考え抜くこと。対話によって、掴み取ること。その時間に夏休みを投資してほしいなと思っています。「にいがたイナカレッジ」と「チームひきだし」はそんな問いが詰まっているプログラムです。

現代の社会は、「価値」そのものが常に流動しています。大学生が感じている「不安」の正体のひとつはそこにあると思います。

プロジェクトとは、場のチカラを高めて、いまこの瞬間の、あるいは自らを貫く「価値」を掴みに行くことなのではないかと。その「価値」を価値だと判断するのは顧客であり、自分自身です。売り上げは指標のひとつに過ぎません。

して、そこで生まれてくる「価値」が事前に分からない。だから、人はプロジェクトに向かうのです。ふりかえりによって初めて「価値」が生まれるかもしれないのです。楽しさ、ワクワクの源泉はその「予測不可能性」にあります。

~~~

つまり、「チームひきだし」や「にいがたイナカレッジ」の1か月プログラムの最大の「価値」は、「価値」とは何か?を問う機会を得るということです。

経済社会においての最大の価値は、売り上げを上げること、伸ばすことです。

しかし、売り上げを伸ばすためにがんばっていても、売り上げは上がり続けることはありません。

売り上げの源泉は「価値」だからです。

顧客に価値を提供できるからこそ、その商品、そのサービスは売り上げを伸ばし続けることができるのです。

かつて、その「価値」は長持ちしました。新商品の洗濯機を作れば、何万台、何十万台も売れ、長く売れ続けました。

ところが、テクノロジーの発展など様々な要因によって、価値が長持ちしない、かつ多様になってきてしまいました。

「価値」そのものが流動している。

だから、自ら「価値」を考え、生み出せる人になることが求められます。

そして、もうひとつ、

このプロジェクトの「顧客」は誰か?

どんな大学生に来てほしいか?

上にリンクした

昨年参加した大学3年生まきちゃんのレポートに、そのヒントがあります。

~~~ここから引用

やりたいことがない

自分に自信がない

多くの大学生が抱える悩みだそうです。

就活が目前まで迫る大学3年生。私も焦っていました。

イナカレッジに参加して、ほんの少しの自信が湧き、やりたいことがない私のこれからを少し考えることができました。

(中略)

縁もゆかりもない土地に会いたい人ができる。地域インターンを経験した先輩たちが口にする、「第二の故郷」という存在に心のどこかで憧れていました。

即決できなかったのは、1か月という期間の長さ。

夏休みはインターンもそこそこに遊びたかったのが本音です…。

でもこれだと今までの大学生活と何も変わらないような…。

そして、1か月知らない人と知らない土地で暮らすことへの不安。

しかし参加を決めたのも1か月という長さ。

参加してみれば何かを得られるのではないか。変わる自分がいるのではないかという期待。

とりあえず行ってみよう…。悩みに悩んで、自分にとっては大きな決断をしました。

強い思いがあって参加する人もいるのに、私の参加動機は不純じゃないかな?

他のインターン生の話を聞いた時、どうしてここに来たか聞かれた時、ここにいていいだろうかとドキッとしました。

だけどコーディネーターの有紀さんに、まきちゃんみたいな子に参加してもらえてよかったと言ってもらえて安心しました。

やりたいことがある人しか動けない、というのは自分が動けない言い訳だったと思います。

~~~ここまで引用

そうして、新潟・出雲崎町にやってきた彼女は、

「ときめき」というキーワードに出会います。

「ときめき」こそが価値なのではないか?

それを伝えたい、と冊子作りに取り組みました。

そしてレポートはこう締めくくられます。

~~~

大学受験以来私が真剣に取り組んだことってあっただろうか?

ないから2年間空っぽのような時間を過ごしている気分でいました。

地域や自分や冊子づくりと対峙した1か月は1ミリの隙もなく、いろんな思いが詰まった貴重な時間でした。

今自分に与えられた課題に懸命に取り組んでみる。

そして秘かにやりたいことを探し続けていく。

そうしようと思いました。

私が得られたことなんて他の人から見たら小さいかもしれませんが、今まで向き合おうとしなかった自分に向き合うことができたことが自分なりの成果なのです。

~~~

アウトプットは、数十ページの冊子。

小さな、小さな成果。

だけど、彼女の人生にとっては、かけがえのない1か月になったのだろうと思った。

「にいがたイナカレッジ」の魅力はそういう「場」そのものなのだろう。

僕が、

「にいがたイナカレッジ」や「チームひきだし」を通して、

大学生に届けたいのは、

「価値」を問う夏休み。

それだけです。

2019年06月11日

「シェア」という問い

「シェアライフ」(石山アンジュ クロスメディアパブリッシング)

日曜日に講演聞いて、購入。

読みました。

いやあ、これ、地方の田舎こそ、

シェアの可能性にあふれているなあと思った。

そして石山さん自身がめちゃめちゃ哲学者っていうか

現代美術家っていうか。

問いを投げかけてくるなあと。

拡張家族のCiftは、家族とは何か?

を問いかけてくるし、

「家族」のかたちに正解はありません。答えがないからこそ、大切なのは、どこまで自分を閉じずに開き続けられるか、どこまで他者を自分のことのように受け入れられるか、ということ。それぞれが自分と向き合い、自己を拡張していく先に重なりが生まれたとき、新しい家族のあり方があるのではないでしょうか。

そうそう。

家族ってなんだっけ?

みたいな根源的問い。

まあ、そんな問いがたくさんあるのだけど、

ひとまず、読書メモ

~~~ここからメモ

東洋思想では、「個人」という概念は存在せず、「自分は全体の中の一部であり、一部である自分が全体を構成する」と考える。

シェアすることで生まれる最も大きな価値は「つながり」です。そうそう。つながりを取り戻す、創造する方法としての「シェア」。

「居場所」っていう概念が変わるような気がする。つながる手段が「所属場所」だけで無くなれば、プレイスとしてのリアルな場所よりも、インスタントな「場」が「居場所」的機能を果たすようになる。でも、だからこそリアルな場を欲するような気もする。

一番大きかったのは、収入や肩書き、人間関係、やりがいなどの依存先を複数にばらしたことで、「もし何か起きても、そこにしがみつかなくてもいい」という安心感と自由を得られたことです。

たぶん「強い人」「能力のある人」がそういう暮らししてるんでしょ?って見られると思う。でも、僕が感じたのは、「依存先を増やす」っていうリアル。ときに強く、ときに弱くいられる場所。おそらく、強くて弱い人がそういう働き方暮らし方にシフトしているのだろうな、と。

「世界中、どこに行っても居場所だと思える場所」がある状態が、自由と安心を感じることができる生き方につながっていることです。

シェアライフで、多拠点居住して、半年ごとに転校とかする人が学校の中に4,5人いるみたいな状況は、プロジェクト学習にとってはむしろプラスだろうな。

ホテルに泊まるよりはエアビーに泊まるほうが、コミュニケーション力が低くても、現地のいろいろな情報を得ることができる。それってコミュニケーション・デザインですよね。

「互いに教え合い、学び合う」新たな学びの形。シェアが提示するのは、「誰もが先生であり、誰もが生徒である」新しい学びの形です。

ストリートアカデミー

https://www.street-academy.com/

「すべての人が先生であり、すべてのものが教材であり、すべての人が生徒である。」いいなあ、これ。人は同時に先生になり、教材となり、生徒になる。

~~~ここまでメモ

自由とは?

家族とは?

働くとは?

学ぶとは?

暮らすとは?

そんな問いがたくさん詰まっている本でした。

そしていちばん「シェア」という問い。

昨日も書いたけど、参加・参画型社会への

いちばんの方法が「シェア」なのだろうと感じられる本。

そしてそれは世の中の要請でもある。

そんな地域を、学びを、場を、つくっていきます。

2019年06月10日

参加・参画社会への「シェア」

「シェアライフ」(石山アンジュ クロスメディアパブリッシング)

の話を聞いて、熱くなった日曜の昼。

せっかくなのでまとめておきます。

高校生にこそ聞いてほしい話だった。

未来の話。

~~~ここからメモ

英語を学ぶのは、グローバル人材になるためじゃなく、シェアの時代に生きるため。

個人の意思<会社・組織の意思への違和感。本当の幸せって何?問いをあたためた。

シェアリングエコノミーは、定義がない。たとえば江戸時代の長屋暮らしのこと。

東洋の思想からくるシェア。ニューエコノミーとしてのシェア。

「世界中の1000人とお醤油の貸し借りができるようになった。」

TABICA:みんなの当たり前が誰かの旅になる。

https://tabica.jp/

近所で、会って、助け合い

https://www.any-times.com/

持っているあらゆるものをシェアすることができる。シェアすることでコミュニケーションが生まれる。

個人が供給者になれる。⇒個人の社会参画革命

組織から個人へ。つながりの希薄化、孤独、貨幣価値に支配される価値観

「教える」をライフスタイルに。教育に正解はない。テクノロジーの助けによってあらゆるものが教育資源になる。

つながりシェア保育園

http://seiwagakuen.ed.jp/tyo/

あるものを組み合わせる。ブリコラージュ。

地縁・血縁・所属組織でつながる⇒消費・趣味・価値観でつながる

「シェアで居場所ができる」居場所っていうのが場所のことじゃなくなる。

シェアは「信頼」で成り立つ。

「信頼」の移り変わり

1ローカルな信頼

2制度に預ける信頼

3テクノロジーによる信頼

ピアツーピアでの「信頼」の構築。それは食べログみたいに「数字」なのか?っていう疑問。

レビューを含め、信頼の構築シーンにも自ら「参加」すること。

日本のシェア=共助と共創

人・企業・行政がともに創造する社会

「シェア」っていうのは壁を超えるためのツール。参加・参画社会へのもっとも簡単なテイクオフ

教育シェア宣言:秋田県

https://unleashmag.com/2017/10/03/edu-share/

教育をシェアするという社会実験

https://unleashmag.com/2017/09/22/social-experiment-edu-share/

~~~ここまでメモ

「シェア」

気軽に使っていたけど、

大きな大きな「ワールドシフト」

がその先にあるように感じた。

参加型社会。

最大のケアは、「参加」ではないか?

って去年の今頃は思っていたけど。

参加へのもっとも簡単な方法が

「シェア」なんじゃないかって思った。

コミュニケーションツールとしても最強だなと。

個人として、つながりのある個人として、

シェアの時代を生きていくというリアル。

それをものすごく感じた時間となった。

「シェア」へのシフトは止まらないだろう。

それはおそらくは

それ以前のシェアじゃない時代のほうが

もはや特殊だったのだ。

資源が無限にあり、

モノは無限にあふれて、

それを消費する人たちも次から次への生まれて、

経済を回していく。

ふと思ったのだけど、

「経済を回す」っていうのは、

「使い捨てをする」っていう事とはまったく違うニュアンスがある。

回すのだ。

シェアするのだ。

ということは、

経済が「経世済民」という本来の意味で使われるとするならば、

あきらかに「シェア」のほうが理にかなっている。

それにしても、僕がいちばんヒットしたのは、

参加・参画社会への「シェア」だった。

「シェア」することで、人は「参加」できる。

そのコミュニケーションの入り口に「シェア」がなるんだ。

そこに可能性を感じた。

そしてそれは、

田舎であればあるほどインパクトがあるのだろうと思った。

田舎こそ、テクノロジーを活用したシェアをやっていこうと。

その先を見てみたい。

そんなふうに思ったお話でした。

これから本読みます。

2019年06月07日

高校生×地域が必要な理由

みらいずworksへ行ってきました。

角野仁美さんとお話。

問いが近い人と話すのは楽しい。

~~~以下メモ

昭和の学び VS 令和の学び

ネットが普及したことによって

知識伝達 速

知識の価値低下 速

持っている知識⇒知識生産力(課題解決力・価値創造力)

若い時だけの学習⇒一生・生涯学習社会

依存・受け身・丸暗記⇒自立・能動型の学びへ

「三人寄れば文殊の知恵」⇒対話

主体的対話的で深い学び

似た者どうしの集団から知恵は生まれない

お互い思いきり尖っているほうがベター

高校改革と地域魅力化の統合

1 高校のための地域:教育活動のために地域資源を活用する

2 地域のための高校:地域活動のために高校生を消費する

⇒3 人づくりと地域づくりの統合

高校生・教師・地域の大人が関わりあい、高校生・教師・大人がそろって変容する。

高大接続システム改革

アドミッションポリシーに明記すべき三要素

1 知識・技能

・何を理解しているか、何をできるか

2 思考力・判断力・表現力

・理解していること・できることをどう使うか

3 (唯一解のない問題に)主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

・どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか

「主体性・多様性・協働性」「ふりかえり」を含む。

高校改革と地域魅力化を統合する道

「地域を残す」

→若者に「地元で生きていける力」をつける

→若者に「どこでも生きていける力」をつける

(その結果、地元でも・・・)

→次世代の能力を最大限に高める

→身近な地域で最大限の体験を積ませる

→世界(地域)に当事者性をもてるようにする

→若者の興味が地域とつながる支援をする

→若者が大人に信頼感を持てるようにする

→大人が若者に誠実に関わる

昭和(工業社会)の教育 VS 令和(ネット社会)の教育

定型作業に需要⇒価値創造に需要

人も規格品が有利⇒尖った人が有利

生徒は学校に従属⇒学校が個性を開花

管理強制⇒伴走

人や社会から遮断⇒人や社会と繋げる

学校で完結可能⇒学校で完結不可能

平成は世界の潮流に逆行して衰退した。

「コンソーシアム」設立の必要性

1 学校教育への支援

高校の教育課程に対する地域資源の供給

地域資源供給源としての「コンソーシアム」

★学校の特性

〇思考プロセスの指導力を持つ教師がいる

△多種多様な関心には対応が難しい

★地域の特性

〇小規模なら個別多様な関心に対応できる

△場は提供できるが思考法の指導は難しい

⇒学校で共通の題材で思考法を鍛えた上で

個の関心に応じた課題に地域で取り組む

2 社会教育への支援

高校生が学ぶ受け皿としてのコンソーシアム

令和の教育⇒芸術作品

・大人も若者も地域で一緒に挑戦する

・若者(高校生)ひとりひとりの「学びたい」「やってみたい」「成長したい」を教師・地域の大人が伴走しながら応援する。

「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」より

◎地方創生に資する高等学校改革の推進

・高等学校は、地域人材の育成において極めて重要な役割を担うとともに、高等学校段階で地域の産業や文化等への理解を深めることは、その後の地元定着やUターン等にも資する。

・このため、高等学校が、地元市町村・企業等と連携しながら、高校生に地域課題の解決策等を通じた探究的な学びを提供するカリキュラムの構築等を行う取組を推進するとともに、進路決定後の期間を利用したインターンシップの充実等を通じて地元の魅力に触れられる取組等を推進し、地元に根ざした人材の育成を強化する。

・また、これらの取組を充実させるためには、高等学校と地元市町村等の地域の関係者の間で継続的に緊密な連携を行い、地域一丸となって取り組んでいくことが必要である。そのため、地域の関係者により構築するコンソーシアムの設置など、高等学校を活用した地方創生を進めるための地域の基盤構築について、事例等の紹介も行いながら推進する

◎浦崎先生の提言

高校生が「社会に参画する態度や能力」を高めていくために必要な「地域との関わり」は、地方の高校生のみならず、都市部の高校生にとっても必要な学習活動と言える。しかし、数年のスパンで考えれば、都市部の高校が社会の要請に対して十分な規模やスピードで変革を遂げる期待は持てない。すなわち、国の未来を切り拓いていく態度や能力を備えた次世代を育成するうえで、当面、地方の小規模校がもつ優位性は揺るがないと考えられる。

近年、「大学教育は学生の社会人基礎力を高める教育力を十分に備えていない」という調査結果が示された。この知見は「社会人基礎力が高校生時代にまでに決まることを意味し、企業等にとって、「偏差値の高い大学の出身者よりも社会人基礎力を確実に高める高校の出身者を採用したほうが有利である可能性を示唆し、新卒採用事情を一変させる潜在性を備えている。

ここで、社会人基礎力の向上度は、地域で大人と豊かな関わりをもつ経験を重ねた高校生のほうが大きいと考えられることから、「地元からの支援が手厚い小規模な高校ほど、国の経済再興に必須の教育機関として、経済界からの評価が高まる」将来も予見される。

また、当面、都市部の大規模な高校を変革する労力に比べて、都市部の中学生を地方の小規模な高校へ移転する労力のほうが圧倒的に小さいのは明らかである。よって、地方の小規模な高校に対する改革支援や、都市部の中学生を地方の小規模な高校へと誘う事業は、従来の「高校や地方自治体の存続」という文脈を超え、「国の将来を切り拓いていく次世代を、より速やかに、より大規模に育成していく上で、国策として推進する価値がある。と考えられる。

「社会人基礎力は大学入学後にはほぼ変わらない」(大学生白書2018 溝上慎一・京都大学)

従来の新卒採用

【前提】

社会人基礎力と学歴(偏差値)は相関する

【傾向】

社会人基礎力は出身高校による差はない

【仕組み】

偏差値の高い学生を採用したほうが有利

これからの新卒採用

【前提】

社会人基礎力と学歴(偏差値)は相関しない

【実態・可能性】

社会人基礎力は出身高校による差が大きい

【ありうる仕組み】

社会人基礎力を育成する力の高い高校の卒業生を採用したほういい

ありうる未来

【動向】

社会人基礎力をしっかり育成できる高校が

地方の小規模校を中心に増えている

【就職に対する優位性】

地方の地域連携に熱心な高校のほうが有利

【起こしうる流れ】

企業等が出身高校に注目して採用する

就職のためあえて地方の高校に進学させる

地域・高校魅力化コンソーシアムの設置

改革しない普通科高校が淘汰される危機

一人ひとりが個性・持ち味を最大限に開花するためには

学びの個別化が必要で、

「探究」:一人ひとりの興味や関心に対応

「教科」:一人ひとりのペースやプロセスに対応「N高等学校」など

「自分自身の成長」を実現できない高校へ

時間や金銭をかけて通学し、一日ガマンして過ごす価値は何か?

に答えられるか?

変革が困難⇒変革が容易

都市部⇒周辺部

危機感なし⇒危機感あり

感覚や情報が古い⇒感覚や情報が新しい

内向き・閉鎖的⇒外向き・開放的

全員一律指向⇒個別最適化指向

高校も地域も大規模⇒高校も地域も小規模

AI時代に必要な力

人間には容易だがAIには困難なこと

1 現場で「感じる」こと

2 問いを立てること

3 意味を味わうこと

⇒そのために「対話」が必要

若者を輩出する高校・地域の共通点

「どんな地域にするためにどんな人物を育てていけばよいのか」

「そのために、どのように役割を果たし合っていけばいいのか。」

に焦点を当てて徹底的に対話し、ゴールとストーリーのイメージを共有できている。

★次世代の成長度は大人の対話度を超えない。

高大接続改革

・大学には文科省から「選抜改革圧力」

・大学は高校の改革状況に応じて理由書等に充てる配点や定員を拡大

・高校の地域協働は後戻りしない段階

⇒従来型の学習だけでは合格は難しくなる

合格しても10年下の世代に職を奪われる

なぜ、「地域で探究」なのか?

★社会に出たときに求められる力

・よりよいアイデア・プランを生み出す力

・仮説:(Aをする)と(Bという結果が出る)はずだ。

仮説が正しければ、結果を出せるが、

仮説が間違っていれば、結果は出せない。

⇒より正しい仮説を生み出す力が必要

★より正しい仮説を生み出すためには?

・見立てにつながるヒント(気づき)を得る。

・自分の見立てが本当に正しいかどうか、事実に照らして検証する。

⇒現場で情報を収集することが必要

⇒地域に出て学ぶことが必要

「仮説が成立するか否かは、「前提条件が成立」するか否かによって決まる。

⇒各々の前提条件が成立しているかどうかを検証(=事実に照らして確認)することが重要

⇒現場で情報を収集して、仮説や前提条件を検証・修正することが重要・・・地域で学ぶ意味。

地域課題研究をどこまで究めるか?

1 思いつきレベルの提案

地域課題の講話・見学等

解決プラン(仮説)を形成(思いつき)

(思考プロセスに再現性・応用性なし)

⇒解決プラン(仮説)の提案(実効性なし)

2 妥当性がある提案

地域課題の講話・見学等

解決プラン(仮説)を形成

・前提条件の洗い出し

・仮説(前提条件)の吟味

探究プロセス:課題設定・情報収集・整理・分析・まとめ・表現

⇒解決プラン(仮説)の提案(実効性あり)

3 実践して仮説を検証

2⇒解決プランの実践(仮説の検証)

⇒解決プラン(仮説)の修正

一連の思考経緯を発表

「高校・大学・地域」連携事業

飛騨市・吉城高校での調査

採用等に関する地元企業への調査

・元気で提案力のある若手がほしい

・人柄や能力がよく分かった人物を採用したい

・多様な年齢層の社員と関われる力がほしい

★吉城高生の地域活動がさらに活発化すると

飛騨市(岐阜県)の企業が抱えている人材の育成や

採用に関する以下の問題が一体的に解決する可能性が高まる。

1吉城高生と地域行事等を活用して人間関係を上手に形成し、思いを共有することにより、

2大学等へ進学した後に「帰郷して貢献したくなる気持ち」が自然に高まるようにし

3帰省時に交流を重ねて、インターンシップ等へとつなげ、

4その延長線上で採用が実現する仕組みをみんなでつくっていけないか?

YCKプロジェクト(吉城高校)

YCKプロジェクトが成長の機会として

生徒・教師・家庭・地域から認められている。

よりよい未来につながる

学びを自ら作り出した経験

ふりかえりによる「成長過程の自覚・言語化」

ふりかえりの例

1 before after

Q何がきっかけでどのように変わったか?

「変わる前」と「変わった後」を対比しよう!

before

・大人は別世界の人で話すのは億劫

・自分に世界を変える力はない

・考えるのは無駄だし面倒くさい

勇気をもって自分の考えを発表したら、

大人の人たちがしっかり耳を傾けてくれて、

自分の考えが全体の企画に反映されて、とてもうれしかった。

after

・大人も同じ世界の人で普通に話せる

・自分は地域を変えられる

・アイデアを考えるのが楽しい

2 文章化

今回のプログラムに参加する前、私は、「大人は別世界の人」と思っていて、話すのはとても億劫でした。また、自分に地域を変える力はないと思い、地域をよくするアイデアを考えるのは無駄なことだし、面倒くさいと思っていました。

そんな自分が変わるきっかけとなったのは、2回目の企画会議でした。そのとき私は勇気を持って「スタンプラリーをする」という自分の考えを発表してみたのですが、大人の人達は私の提案にしっかり耳を傾けてくれて、しかも、私の考えは企画に反映されることになりました。「三寺まいり」の本番でも喜ばれ、とてもうれしかったです。

この体験を通して、私は、「大人も同じ世界の人」という感覚を持てるようになり、実際、普通に話せるようになりました。また「自分は地域を変えられる」という気持ちをもつことができ、以後、地域をよくするためのアイデアを考えるのが楽しくなりました。

問:科学基礎で学習する以下の内容についてツッコミを入れなさい

様々な物質の中には、ダイヤモンドのように「硬く、沸点や融点が高く、常温では固体のグループもあれば、ドライアイスのように「やわらかく、沸点や融点が低く、常温では液体や気体のグループもある。

ツッコミ例

「硬い物質の沸点や融点は必ず高いのか?」

「硬い(軟らかい)グループの共通点は何か?」

「なぜ「硬さ」や「沸点・融点」が違うのか?」

Q物質をつくる粒子どうしが引き合う結合の強さが異なると

物質の性質にどんな違いとなって現れるか?

・結合力が強い「共有結合」の物質は一般的に

1沸点・融点 2常温では固体が多く 3硬い という共有点がある。

2結合力が弱い「分子間力」ではその逆

3以上、結合の強弱は1沸点・融点の高低2三態3硬軟の差として現れる

「ふりかえり」によって見方が深まる例

物質の「沸点・融点」「常温での状態」「硬軟」の三者には

互いに関係などなく、各物質の特徴は暗記するしかない。

⇒

粒子を結合する力の強弱は、

1沸点・融点の高低2三態3硬軟の差として現れることがわかった。

「普通科目の学び方」を変えるかも

たとえば「よりよい仮説を生み出す力」は

・普通科目で習得する

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」等と

かけ離れて存在するものではない。

・むしろ普通科目ならではの力を十分に習得した先にこそ存在する

⇒「各々の授業科目でつけるべき力は何か?」を高い視点から見て学んでいく必要がある。

昭和の教育:工業製品をつくる

学校で先生が教え、生徒は「教えてもらう」硬い組織に従属する規格化された者を量産

⇒保護者の関心は「わが子」だけ(地域に無関心)

令和の教育:芸術作品をつくる

・保護者、地域の大人も若者も地域で一緒に挑戦する

・若者(高校生)一人ひとりの「学びたい」「やってみたい」「成長したい」を

教師・地域の大人が伴走しながら応援する

大人の対話性 VS 生徒の価値創造力

★大人の対話姿勢なし

⇒学びの場が学校に閉じたまま&校内もバラバラ

⇒授業で興味喚起に時間を消費&教科間で相乗効果発揮できず

⇒探究(知識生産法)を授業に導入する余地なし

⇒知識注入以外に手立てなし→知識注入に躍起

⇒「待ってれば先生から知識が貰える」習慣定着

⇒&自ら対話的に知識を生み出す力は育たず

⇒貰った知識で大学に進学できても職場で生産性を発揮できず

⇒教え子は低賃金&長時間労働(教師も)

⇒生活に余裕なし→大人に対話姿勢なし→・・・

★大人の対話姿勢あり

⇒学びの場が生活・地域に拡張&教師が協調

⇒授業に余地拡大&教科間で相応効果発揮可能

⇒探究(知識生産法)を授業に導入する時間充足

⇒考えた帰結として知識を獲得できる授業が可能に

⇒探究的な学びが拡大

⇒生徒に「主体的に考える」習慣定着

&「自分達で対話的に知識を生み出す」力が向上

⇒大学入試時に知識量で負けていても追い越し可能

&職場でも生産性を発揮

⇒高賃金&短時間労働

⇒豊かで文化的な生活⇒大人に対話姿勢あり

立派な若者が群出する高校・地域の共通点

「どんな地域を実現するためにどんな人物を育てていけばいいのか」

「そのために、どのような役割を果たしあっていけばいいのか」

に焦点を当てて徹底的に対話し、ゴールとストーリーの

イメージを共有できている。

次世代の成長度は大人の対話度を越えない

「社会に開かれた教育課程」

「主体的・対話的で深い学び」

「探究活動」

「大学入学者選抜改革への対応」

「カリキュラム・マネジメント」

「人口減少対策」

⇒種々の問題に対しては一体的な対処が可能。

協働的・本質的に対処すれば多忙化は解消

バラバラで表層的に対処するから多忙化する。

H27.8.26 中教審教育課程企画特別部会

【新たな学校文化の形成】

予測できない未来に対応するためには、社会の変化に受け身で対応するのではなく、主体的に向き合って関わり合い、その過程を通して、一人一人が自らの可能性を最大限に発揮し、よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出していくことが重要である。

H27年に高校と地域の協働が加速

・教育再生実行会議 第6次提言(H27.3.4)

「地方創生を実現する教育の在り方について」

・中教審に「学校地域協働部会」設置(H27.4.14)

・18歳選挙権衆議院通過(H27.6.4)

・中教審「高大接続システム改革会議」中間まとめ(H27.9.15)

「思考力・判断力・表現力」「協調性」

・中教審3答申(H27.12.21)

「地域と学校の連携・協働/チーム学校/教員養成」

・「次世代の学校・地域」創生プラン(H28.1.25)

益田市・「新・職場体験」

対話を重視したプログラム

平成は公助肥大:画一化の時代

⇒共助再生で共助×公助の実現を

明治~昭和の興隆

・「工場労働者」→人も「規格性追求」

学校と地域(多様性)にバランスあり

大規模校・40人一斉授業に合理性あり

平成の失速

・「知恵の創出」が必要になったが人は「規格性追求」

個性や持ち味の徹底的な開花が必要

学校依存→個性を伸ばせる場なし

大規模校・40人一斉授業は弊害

★高校が地域と連携する際の留意点

地域課題研究の「傾向」

研究のゴールが「思いつきレベルの提案」になっている

「地域への関心を高める」ことは一応可だが、

「地域への貢献能力を高める」ことは不可

⇒学校としてとるべき「対策」

「貢献能力の向上」を第一義に打ち出す。

次の課題に応用できる再現性を育成する。

可児高校地域医療IPE

参加前:日々の勉強は、本当に、自分の将来につながっているのだろうか?」

参加後:「現場の厳しさを感じて、覚悟が固まった。」

「現職の方の思いや優しさを知り、心が温まった。」

「現職の方や大学生の言動から、今の勉強が、将来につながっているとはっきり分かり、不安や迷いが解消した」

★教育に対する立場の相違

1 高校教育の充実 授業内

高校の教育課程に対する地域資源の供給

(社会に開かれた教育課程)

2 社会教育の充実 授業外

児童・生徒が地域で学ぶ受け皿の創出

(地域学校協働活動)

3 児童福祉の充実

★学校の立場 VS 地域の立場

高校(学校教育) 機関 行政(地域振興)

人づくり 意識 地域づくり

地域で学ぶ 学習への期待 地域を学ぶ

学校(地域は協力者) 企画・運営責任者 地域(学校は協力者)

授業時間内 使える時間 授業時間外

当然あり(職務) 教職員の関与 最低限(校長の裁量)

マイプロジェクト・アワード

身近な地域の課題に当事者意識をもった高校生が発揮する底力を知る貴重な機会

⇒学校の「囲い込み指向」と相反

教育課程外で、興味・関心の多様性に対応できる受け皿の提示が必要

⇒コンソーシアムとセットでマイプロを語る必要

~~~ひとまずここまでメモ。

ボリュームすごいな。

ちょっとここから分析していきます。

角野仁美さんとお話。

問いが近い人と話すのは楽しい。

~~~以下メモ

昭和の学び VS 令和の学び

ネットが普及したことによって

知識伝達 速

知識の価値低下 速

持っている知識⇒知識生産力(課題解決力・価値創造力)

若い時だけの学習⇒一生・生涯学習社会

依存・受け身・丸暗記⇒自立・能動型の学びへ

「三人寄れば文殊の知恵」⇒対話

主体的対話的で深い学び

似た者どうしの集団から知恵は生まれない

お互い思いきり尖っているほうがベター

高校改革と地域魅力化の統合

1 高校のための地域:教育活動のために地域資源を活用する

2 地域のための高校:地域活動のために高校生を消費する

⇒3 人づくりと地域づくりの統合

高校生・教師・地域の大人が関わりあい、高校生・教師・大人がそろって変容する。

高大接続システム改革

アドミッションポリシーに明記すべき三要素

1 知識・技能

・何を理解しているか、何をできるか

2 思考力・判断力・表現力

・理解していること・できることをどう使うか

3 (唯一解のない問題に)主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

・どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか

「主体性・多様性・協働性」「ふりかえり」を含む。

高校改革と地域魅力化を統合する道

「地域を残す」

→若者に「地元で生きていける力」をつける

→若者に「どこでも生きていける力」をつける

(その結果、地元でも・・・)

→次世代の能力を最大限に高める

→身近な地域で最大限の体験を積ませる

→世界(地域)に当事者性をもてるようにする

→若者の興味が地域とつながる支援をする

→若者が大人に信頼感を持てるようにする

→大人が若者に誠実に関わる

昭和(工業社会)の教育 VS 令和(ネット社会)の教育

定型作業に需要⇒価値創造に需要

人も規格品が有利⇒尖った人が有利

生徒は学校に従属⇒学校が個性を開花

管理強制⇒伴走

人や社会から遮断⇒人や社会と繋げる

学校で完結可能⇒学校で完結不可能

平成は世界の潮流に逆行して衰退した。

「コンソーシアム」設立の必要性

1 学校教育への支援

高校の教育課程に対する地域資源の供給

地域資源供給源としての「コンソーシアム」

★学校の特性

〇思考プロセスの指導力を持つ教師がいる

△多種多様な関心には対応が難しい

★地域の特性

〇小規模なら個別多様な関心に対応できる

△場は提供できるが思考法の指導は難しい

⇒学校で共通の題材で思考法を鍛えた上で

個の関心に応じた課題に地域で取り組む

2 社会教育への支援

高校生が学ぶ受け皿としてのコンソーシアム

令和の教育⇒芸術作品

・大人も若者も地域で一緒に挑戦する

・若者(高校生)ひとりひとりの「学びたい」「やってみたい」「成長したい」を教師・地域の大人が伴走しながら応援する。

「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」より

◎地方創生に資する高等学校改革の推進

・高等学校は、地域人材の育成において極めて重要な役割を担うとともに、高等学校段階で地域の産業や文化等への理解を深めることは、その後の地元定着やUターン等にも資する。

・このため、高等学校が、地元市町村・企業等と連携しながら、高校生に地域課題の解決策等を通じた探究的な学びを提供するカリキュラムの構築等を行う取組を推進するとともに、進路決定後の期間を利用したインターンシップの充実等を通じて地元の魅力に触れられる取組等を推進し、地元に根ざした人材の育成を強化する。

・また、これらの取組を充実させるためには、高等学校と地元市町村等の地域の関係者の間で継続的に緊密な連携を行い、地域一丸となって取り組んでいくことが必要である。そのため、地域の関係者により構築するコンソーシアムの設置など、高等学校を活用した地方創生を進めるための地域の基盤構築について、事例等の紹介も行いながら推進する

◎浦崎先生の提言

高校生が「社会に参画する態度や能力」を高めていくために必要な「地域との関わり」は、地方の高校生のみならず、都市部の高校生にとっても必要な学習活動と言える。しかし、数年のスパンで考えれば、都市部の高校が社会の要請に対して十分な規模やスピードで変革を遂げる期待は持てない。すなわち、国の未来を切り拓いていく態度や能力を備えた次世代を育成するうえで、当面、地方の小規模校がもつ優位性は揺るがないと考えられる。

近年、「大学教育は学生の社会人基礎力を高める教育力を十分に備えていない」という調査結果が示された。この知見は「社会人基礎力が高校生時代にまでに決まることを意味し、企業等にとって、「偏差値の高い大学の出身者よりも社会人基礎力を確実に高める高校の出身者を採用したほうが有利である可能性を示唆し、新卒採用事情を一変させる潜在性を備えている。

ここで、社会人基礎力の向上度は、地域で大人と豊かな関わりをもつ経験を重ねた高校生のほうが大きいと考えられることから、「地元からの支援が手厚い小規模な高校ほど、国の経済再興に必須の教育機関として、経済界からの評価が高まる」将来も予見される。

また、当面、都市部の大規模な高校を変革する労力に比べて、都市部の中学生を地方の小規模な高校へ移転する労力のほうが圧倒的に小さいのは明らかである。よって、地方の小規模な高校に対する改革支援や、都市部の中学生を地方の小規模な高校へと誘う事業は、従来の「高校や地方自治体の存続」という文脈を超え、「国の将来を切り拓いていく次世代を、より速やかに、より大規模に育成していく上で、国策として推進する価値がある。と考えられる。

「社会人基礎力は大学入学後にはほぼ変わらない」(大学生白書2018 溝上慎一・京都大学)

従来の新卒採用

【前提】

社会人基礎力と学歴(偏差値)は相関する

【傾向】

社会人基礎力は出身高校による差はない

【仕組み】

偏差値の高い学生を採用したほうが有利

これからの新卒採用

【前提】

社会人基礎力と学歴(偏差値)は相関しない

【実態・可能性】

社会人基礎力は出身高校による差が大きい

【ありうる仕組み】

社会人基礎力を育成する力の高い高校の卒業生を採用したほういい

ありうる未来

【動向】

社会人基礎力をしっかり育成できる高校が

地方の小規模校を中心に増えている

【就職に対する優位性】

地方の地域連携に熱心な高校のほうが有利

【起こしうる流れ】

企業等が出身高校に注目して採用する

就職のためあえて地方の高校に進学させる

地域・高校魅力化コンソーシアムの設置

改革しない普通科高校が淘汰される危機

一人ひとりが個性・持ち味を最大限に開花するためには

学びの個別化が必要で、

「探究」:一人ひとりの興味や関心に対応

「教科」:一人ひとりのペースやプロセスに対応「N高等学校」など

「自分自身の成長」を実現できない高校へ

時間や金銭をかけて通学し、一日ガマンして過ごす価値は何か?

に答えられるか?

変革が困難⇒変革が容易

都市部⇒周辺部

危機感なし⇒危機感あり

感覚や情報が古い⇒感覚や情報が新しい

内向き・閉鎖的⇒外向き・開放的

全員一律指向⇒個別最適化指向

高校も地域も大規模⇒高校も地域も小規模

AI時代に必要な力

人間には容易だがAIには困難なこと

1 現場で「感じる」こと

2 問いを立てること

3 意味を味わうこと

⇒そのために「対話」が必要

若者を輩出する高校・地域の共通点

「どんな地域にするためにどんな人物を育てていけばよいのか」

「そのために、どのように役割を果たし合っていけばいいのか。」

に焦点を当てて徹底的に対話し、ゴールとストーリーのイメージを共有できている。

★次世代の成長度は大人の対話度を超えない。

高大接続改革

・大学には文科省から「選抜改革圧力」

・大学は高校の改革状況に応じて理由書等に充てる配点や定員を拡大

・高校の地域協働は後戻りしない段階

⇒従来型の学習だけでは合格は難しくなる

合格しても10年下の世代に職を奪われる

なぜ、「地域で探究」なのか?

★社会に出たときに求められる力

・よりよいアイデア・プランを生み出す力

・仮説:(Aをする)と(Bという結果が出る)はずだ。

仮説が正しければ、結果を出せるが、

仮説が間違っていれば、結果は出せない。

⇒より正しい仮説を生み出す力が必要

★より正しい仮説を生み出すためには?

・見立てにつながるヒント(気づき)を得る。

・自分の見立てが本当に正しいかどうか、事実に照らして検証する。

⇒現場で情報を収集することが必要

⇒地域に出て学ぶことが必要

「仮説が成立するか否かは、「前提条件が成立」するか否かによって決まる。

⇒各々の前提条件が成立しているかどうかを検証(=事実に照らして確認)することが重要

⇒現場で情報を収集して、仮説や前提条件を検証・修正することが重要・・・地域で学ぶ意味。

地域課題研究をどこまで究めるか?

1 思いつきレベルの提案

地域課題の講話・見学等

解決プラン(仮説)を形成(思いつき)

(思考プロセスに再現性・応用性なし)

⇒解決プラン(仮説)の提案(実効性なし)

2 妥当性がある提案

地域課題の講話・見学等

解決プラン(仮説)を形成

・前提条件の洗い出し

・仮説(前提条件)の吟味

探究プロセス:課題設定・情報収集・整理・分析・まとめ・表現

⇒解決プラン(仮説)の提案(実効性あり)

3 実践して仮説を検証

2⇒解決プランの実践(仮説の検証)

⇒解決プラン(仮説)の修正

一連の思考経緯を発表

「高校・大学・地域」連携事業

飛騨市・吉城高校での調査

採用等に関する地元企業への調査

・元気で提案力のある若手がほしい

・人柄や能力がよく分かった人物を採用したい

・多様な年齢層の社員と関われる力がほしい

★吉城高生の地域活動がさらに活発化すると

飛騨市(岐阜県)の企業が抱えている人材の育成や

採用に関する以下の問題が一体的に解決する可能性が高まる。

1吉城高生と地域行事等を活用して人間関係を上手に形成し、思いを共有することにより、

2大学等へ進学した後に「帰郷して貢献したくなる気持ち」が自然に高まるようにし

3帰省時に交流を重ねて、インターンシップ等へとつなげ、

4その延長線上で採用が実現する仕組みをみんなでつくっていけないか?

YCKプロジェクト(吉城高校)

YCKプロジェクトが成長の機会として

生徒・教師・家庭・地域から認められている。

よりよい未来につながる

学びを自ら作り出した経験

ふりかえりによる「成長過程の自覚・言語化」

ふりかえりの例

1 before after

Q何がきっかけでどのように変わったか?

「変わる前」と「変わった後」を対比しよう!

before

・大人は別世界の人で話すのは億劫

・自分に世界を変える力はない

・考えるのは無駄だし面倒くさい

勇気をもって自分の考えを発表したら、

大人の人たちがしっかり耳を傾けてくれて、

自分の考えが全体の企画に反映されて、とてもうれしかった。

after

・大人も同じ世界の人で普通に話せる

・自分は地域を変えられる

・アイデアを考えるのが楽しい

2 文章化

今回のプログラムに参加する前、私は、「大人は別世界の人」と思っていて、話すのはとても億劫でした。また、自分に地域を変える力はないと思い、地域をよくするアイデアを考えるのは無駄なことだし、面倒くさいと思っていました。

そんな自分が変わるきっかけとなったのは、2回目の企画会議でした。そのとき私は勇気を持って「スタンプラリーをする」という自分の考えを発表してみたのですが、大人の人達は私の提案にしっかり耳を傾けてくれて、しかも、私の考えは企画に反映されることになりました。「三寺まいり」の本番でも喜ばれ、とてもうれしかったです。

この体験を通して、私は、「大人も同じ世界の人」という感覚を持てるようになり、実際、普通に話せるようになりました。また「自分は地域を変えられる」という気持ちをもつことができ、以後、地域をよくするためのアイデアを考えるのが楽しくなりました。

問:科学基礎で学習する以下の内容についてツッコミを入れなさい

様々な物質の中には、ダイヤモンドのように「硬く、沸点や融点が高く、常温では固体のグループもあれば、ドライアイスのように「やわらかく、沸点や融点が低く、常温では液体や気体のグループもある。

ツッコミ例

「硬い物質の沸点や融点は必ず高いのか?」

「硬い(軟らかい)グループの共通点は何か?」

「なぜ「硬さ」や「沸点・融点」が違うのか?」

Q物質をつくる粒子どうしが引き合う結合の強さが異なると

物質の性質にどんな違いとなって現れるか?

・結合力が強い「共有結合」の物質は一般的に

1沸点・融点 2常温では固体が多く 3硬い という共有点がある。

2結合力が弱い「分子間力」ではその逆

3以上、結合の強弱は1沸点・融点の高低2三態3硬軟の差として現れる

「ふりかえり」によって見方が深まる例

物質の「沸点・融点」「常温での状態」「硬軟」の三者には

互いに関係などなく、各物質の特徴は暗記するしかない。

⇒

粒子を結合する力の強弱は、

1沸点・融点の高低2三態3硬軟の差として現れることがわかった。

「普通科目の学び方」を変えるかも

たとえば「よりよい仮説を生み出す力」は

・普通科目で習得する

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」等と

かけ離れて存在するものではない。

・むしろ普通科目ならではの力を十分に習得した先にこそ存在する

⇒「各々の授業科目でつけるべき力は何か?」を高い視点から見て学んでいく必要がある。

昭和の教育:工業製品をつくる

学校で先生が教え、生徒は「教えてもらう」硬い組織に従属する規格化された者を量産

⇒保護者の関心は「わが子」だけ(地域に無関心)

令和の教育:芸術作品をつくる

・保護者、地域の大人も若者も地域で一緒に挑戦する

・若者(高校生)一人ひとりの「学びたい」「やってみたい」「成長したい」を

教師・地域の大人が伴走しながら応援する

大人の対話性 VS 生徒の価値創造力

★大人の対話姿勢なし

⇒学びの場が学校に閉じたまま&校内もバラバラ

⇒授業で興味喚起に時間を消費&教科間で相乗効果発揮できず

⇒探究(知識生産法)を授業に導入する余地なし

⇒知識注入以外に手立てなし→知識注入に躍起

⇒「待ってれば先生から知識が貰える」習慣定着

⇒&自ら対話的に知識を生み出す力は育たず

⇒貰った知識で大学に進学できても職場で生産性を発揮できず

⇒教え子は低賃金&長時間労働(教師も)

⇒生活に余裕なし→大人に対話姿勢なし→・・・

★大人の対話姿勢あり

⇒学びの場が生活・地域に拡張&教師が協調

⇒授業に余地拡大&教科間で相応効果発揮可能

⇒探究(知識生産法)を授業に導入する時間充足

⇒考えた帰結として知識を獲得できる授業が可能に

⇒探究的な学びが拡大

⇒生徒に「主体的に考える」習慣定着

&「自分達で対話的に知識を生み出す」力が向上

⇒大学入試時に知識量で負けていても追い越し可能

&職場でも生産性を発揮

⇒高賃金&短時間労働

⇒豊かで文化的な生活⇒大人に対話姿勢あり

立派な若者が群出する高校・地域の共通点

「どんな地域を実現するためにどんな人物を育てていけばいいのか」

「そのために、どのような役割を果たしあっていけばいいのか」

に焦点を当てて徹底的に対話し、ゴールとストーリーの

イメージを共有できている。

次世代の成長度は大人の対話度を越えない

「社会に開かれた教育課程」

「主体的・対話的で深い学び」

「探究活動」

「大学入学者選抜改革への対応」

「カリキュラム・マネジメント」

「人口減少対策」

⇒種々の問題に対しては一体的な対処が可能。

協働的・本質的に対処すれば多忙化は解消

バラバラで表層的に対処するから多忙化する。

H27.8.26 中教審教育課程企画特別部会

【新たな学校文化の形成】

予測できない未来に対応するためには、社会の変化に受け身で対応するのではなく、主体的に向き合って関わり合い、その過程を通して、一人一人が自らの可能性を最大限に発揮し、よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出していくことが重要である。

H27年に高校と地域の協働が加速

・教育再生実行会議 第6次提言(H27.3.4)

「地方創生を実現する教育の在り方について」

・中教審に「学校地域協働部会」設置(H27.4.14)

・18歳選挙権衆議院通過(H27.6.4)

・中教審「高大接続システム改革会議」中間まとめ(H27.9.15)

「思考力・判断力・表現力」「協調性」

・中教審3答申(H27.12.21)

「地域と学校の連携・協働/チーム学校/教員養成」

・「次世代の学校・地域」創生プラン(H28.1.25)

益田市・「新・職場体験」

対話を重視したプログラム

平成は公助肥大:画一化の時代

⇒共助再生で共助×公助の実現を

明治~昭和の興隆

・「工場労働者」→人も「規格性追求」

学校と地域(多様性)にバランスあり

大規模校・40人一斉授業に合理性あり

平成の失速

・「知恵の創出」が必要になったが人は「規格性追求」

個性や持ち味の徹底的な開花が必要

学校依存→個性を伸ばせる場なし

大規模校・40人一斉授業は弊害

★高校が地域と連携する際の留意点

地域課題研究の「傾向」

研究のゴールが「思いつきレベルの提案」になっている

「地域への関心を高める」ことは一応可だが、

「地域への貢献能力を高める」ことは不可

⇒学校としてとるべき「対策」

「貢献能力の向上」を第一義に打ち出す。

次の課題に応用できる再現性を育成する。

可児高校地域医療IPE

参加前:日々の勉強は、本当に、自分の将来につながっているのだろうか?」

参加後:「現場の厳しさを感じて、覚悟が固まった。」

「現職の方の思いや優しさを知り、心が温まった。」

「現職の方や大学生の言動から、今の勉強が、将来につながっているとはっきり分かり、不安や迷いが解消した」

★教育に対する立場の相違

1 高校教育の充実 授業内

高校の教育課程に対する地域資源の供給

(社会に開かれた教育課程)

2 社会教育の充実 授業外

児童・生徒が地域で学ぶ受け皿の創出

(地域学校協働活動)

3 児童福祉の充実

★学校の立場 VS 地域の立場

高校(学校教育) 機関 行政(地域振興)

人づくり 意識 地域づくり

地域で学ぶ 学習への期待 地域を学ぶ

学校(地域は協力者) 企画・運営責任者 地域(学校は協力者)

授業時間内 使える時間 授業時間外

当然あり(職務) 教職員の関与 最低限(校長の裁量)

マイプロジェクト・アワード

身近な地域の課題に当事者意識をもった高校生が発揮する底力を知る貴重な機会

⇒学校の「囲い込み指向」と相反

教育課程外で、興味・関心の多様性に対応できる受け皿の提示が必要

⇒コンソーシアムとセットでマイプロを語る必要

~~~ひとまずここまでメモ。

ボリュームすごいな。

ちょっとここから分析していきます。

2019年06月05日

「学びの当事者になる」「学びは完結しない」という感覚

昨年10月、大正大学「地域実習」でご一緒した茂木先生から、

「高校生と地域活動」というテーマで勉強会講師をしてもらいました。

~~~ここから講義メモ

大学には行きたい。でも、何を勉強したいのか分からない。

⇒

親が勧める学部を志望先にする。(例:資格がとれる学部、就職率がよい学部)

⇒

受験勉強に対する意欲が低下し、学びに主体性のない生徒が増加する

⇒

今まで以上に手をかけ、教員の負担が増える

高校生の学びのモチベーション向上と教員の業務削減を達成するには?

浦崎太郎先生(当時岐阜県立可児高校・現大正大学)との出会い

「地域再生×高校キャリア教育」というキーワード

ユネスコ部での聞き書き。

地域の名人を訪ね、聞き書き。

録音した会話の書き起こし。

そのプロセスでの名人の価値観や想いを受け止める

「地域の大人と話すことで、「教科書や本には書いていない輝くものを

見つけることができた。人の話を聞くということは、その人と同じ人生を

もう一度一緒に歩くということだと思った。(2014年Nさん)

地域の大人の話をきっかけとし、生徒が自分自身と向き合い、

「生き方」について考えるようになる。

⇒

高校生が地域で学ぶことが自分の進路を考えるきっかけとなり

学びに対する主体性を高めることができる。

H25「魚沼学」の実施

スイカを使った化粧水づくりなどの実践

「魚沼は世界とつながることができる。

世界中どこだって、日本のどこだって

私たちの大地はつながっている。

足元に目を向けたとき、そこにはチャンスが転がっている。

ザンビア共和国・ハイチ共和国のチャンスはバナナだった。

私たちのチャンスはスイカだった。

あなたの足元には何が転がっているだろうか?」

教員の懸念

1 活動のイメージができない

2 授業時間の確保が難しい

3 業務が増加することへの懸念

4 連携についての相談先がわからない

⇒一般社団法人 愛・南魚沼みらい塾設立

ナナメの関係

高校生の声

「今までは与えられた問題にしか取り組まず、自分から行動する機会がすくなかった。しかし、SGHでの学びを通じて、勉強以外でも自分で課題を見つけて、行動できるようになった。」

「最初は「めんどくさい」と思うかもしれないけど、SGHは追求すればするほど楽しくなります。SGHをつまらなくするのも、おもしろくするのもあなた次第です。」

課題

1 教員自身の興味関心、「総合探究」を楽しめるか?

・教員が生徒の「伴走者」になれるか?

2 学校内の体制作り

・担当者の異動、校内分掌の配置換え、管理職の理解

3 連携コーディネーターとのコミュニケーション

・それぞれの立場を通訳する人の存在

4 学校外でも生徒の学びを担保する環境づくり

・ゆるいコンソーシアム(連携)

5 「探究」する土壌、教室の雰囲気、集団づくり

・「魚沼学」の授業だけが別空間?

・学校の授業、教科での学びが探究活動の土台

・創造的な思考はケア的な空間が生む

6 生徒の学びの見取り方(評価)

・ルーブリック評価で、生徒の学びが本当に見える?

・活動から見えてくる生徒の姿をだれがどう読み取るか?

7 経済的サポートはどこから?

・SGH予算がなくなるが・・・

・行政からの支援は?

・みらい塾の運営資金は?

~~~ここまで講演メモ(資料から)

「学びの意欲の低下」ってホントなんだなと。そのインセンティブがないもんね。そもそも「インセンティブ」っていう考え方が学びの意欲の低下を引き起こしているけど。

「学びの主体性」を取り戻すこと。そこに尽きるのかもしれないな、と。そこには大人の「愛」や「探究」に直に触れること。そして人は地域の当事者になると同時に、学びの当事者になる、ということなのかもしれない。

自分を愛する前に、誰かや地域を愛すること、その前に誰かや地域の「愛」を体感すること。それが必要なのかもしれない。「愛」は言葉じゃなくて、波動というか、「波」だから。

茂木先生が「聞き書き」実践やSGHで得た経験っていうのは、

「当事者になる」っていうことなのかもしれないと思った。

「探究」のいちばんのポイントは、「学びの当事者になる」

ということだろうと思う。

そしてそれは、「人生の当事者になる」のと限りなく近いだろう。

地域に出ていき、そこにある「地域課題」への「違和感」や「活動する大人」への「共感」

を膨らませて、「プロジェクト」をつくること

そのとき、生徒はそのプロジェクトの当事者になる。

その当事者性の高さが必要なのだろうと思う。

国連やテレビ・新聞や誰かから借りてきた「課題」では、

その当事者性が高まらないのだろうと思う。

通学路の畑に捨てられているスイカの山への違和感。

聞き書きでヒアリングした農家のおじいちゃんへの共感。

その「違和感」や「共感」が強ければ強いほど、

そのプロジェクトは自分の、あるいはチームの

主体性の高いプロジェクトになる。

「学び」ってなんだろう?ってあらためて思った。

摘果(間引き)されたスイカで化粧水を作った高校生が言った。

「捨ててあるものを見たら、何かに使えないか?って考えるようになった」

思考行動プロセスの変化。

それは大きな価値だろうと思う。

かつて、哲学者サルトルは、「社会参画せよ」と呼びかけた。

それは言い換えれば、「当事者たれ」ということ。

プロジェクトの当事者になることで、

地域の当事者となり、自らの学びの当事者となり、

そして人生の当事者となっていく。

そんな絵が見える。

ちなみに昨日の勉強会で一番印象に残ったのは、

「学びは完結しない」というキーワード

そうなんだ。

すべての学びは、本来、到達点ではなく通過点に過ぎない。

その感覚。

私という存在は、学びという営みの中の一部、構成員に過ぎない。

たぶん、そういう感覚。

それが僕にとって、学ぶということの喜び、なのかもしれないと

話を聞いていて思いました。

茂木さん、遠くからありがとうございました。

2019年06月02日

人間はもっと柔らかい

柏崎「変態」ツアー

「変態」に出会い、自ら「変態」するツアー

本来は1泊2日なのですが、

日帰りバージョンの予行でした。

参加者は5名。

某ビジネス系メディアの取材に同行してもらう形となりました。

プロのライターさんの引き出し力すごかった。

午前中はテック長沢、長沢智信さん。

ランチはI'm home@夢の森公園で。

西村遼平さんのつくるおいしいランチ。

午後はwith you 小林俊介さん。

ラストは小清水・EALY CAFEにて矢島衛さんと水戸部智さんに話を聞きました。

西村さんも駆けつけてくれました。

最後に集合写真。

ラスト、小清水にいってよかったなと。

景観にこころ現れたし、水戸部さんがやってきたこと、

やっていることが少し見えた。

もっとじっくり振り返りをする時間をとれたらよかったなと。

さて。

午前中のメモ。

~~~ここから

「何を学んできたか」ではなく、「学び方を知っているか」が大切。

みんなが行かない道のほうが楽しそうだ。だから、かきあげ天そば活動します。

リーマンショックの危機の「体感」を共有しているかどうか。「ピンチはチャンス」とかっていう精神論じゃなくて、ピンチの共有がコミュニケーションをフラットにしたのかもね。

「やりたいことは何か?」とか「自己実現」という悪魔。そんなことじゃなくて、「誰と働くか?」が大事。結婚と同じだったら、そうなるよね。「誰と一緒にいたいか?」っていう問い。対「人」の感性を磨くこと。

「ナガサワと働きたいんだ」っていうのが入社の理由。

関係性のデザインと目標設定・共有・モチベーションのデザインはリンクしている。それは、「参加のデザイン」でもある。だから、「組織」が必要だし、グループが「チーム」になっていく。

スキルとしては交換可能だけど、人としては交換不可能な1人なんだ。だから、あなたは特別なんだ。

「誰と出会えるか、誰と一緒に仕事ができるか、だ」(テック長沢 長沢智信さん)

すべてのボトルネックは人に行き着く

「僕は役割分担として社長をやっているだけだ」社員みんなに自分の役割があり、それを演じ切れているか?その総和が会社の力だ。いや。ほんとそう。

「いま、誰と出会えるかがそのまま会社の未来だ。」って長沢さんは言っていたけど。

人生が経営だとしたら、中学生も高校生も大学生も、みんなそれだよ。

~~~以上メモ(ツイッターより)

僕はすべてのインプットをキャリアの問題に

置き換えてしまう癖があるのだけど、

今回もまたそのヒントに詰まった時間。

「プロフェッショナル」とか「13歳のハローワーク」に代表される思想は、交換不可能性を「技術」「スキル」に求めた。でも、大切なのはきっと、交換不可能性を「スキル」に求めるのではなく、「存在」「雰囲気」に求めること。あなたの技術は交換可能だが、あなたの存在は交換不可能である、ということ。

だからこそ、

対「人」の感性を磨くことがいちばん大切なのではないかと。

誰と出会えるか、

誰と一緒に仕事ができるか?

それが仕事の醍醐味だと言っていた長沢さん、すてきだなと。

ランチは、今日参加の皆さんがそろって

I'm homeにて。

水戸部さんから「変態ツアー」の趣旨を話してもらって、

午前中の長沢さんにも聞いた、キラー質問

「いちばん興奮するときっていつですか?」

これをいろんな人が答えていく。

これ、いい質問だなあと。

めちゃめちゃ心が開く。

あとは、

水戸部さん理論「欠落こそが価値」

「欠落」した人生。

欠けてる部分が大きいほどその反作用としてのプラス(有意味性)が大きくなる。

欠落しかない人生のどこが伸ばせるか?を考えること。

これを中学校の授業プログラムにしている柏崎はアツイなと。

そして、午後のwith you小林俊介さんの話を聞く。

~~~ここからメモ

「そのために生かされたんじゃないか?」っていうのは勘違い・思い込みに過ぎないのだけど、人ってそれが原動力になるからステキなんだよね。

「福祉」なんかじゃない。「働きたい人」(主婦・障がい者)がいて「仕事」がある。その人に仕事をしてもらっているだけだ。

「企業をメディア化する」ってこういうことか、と。with you 小林社長の世の中との対話のコミュニケーションスタイルにシビれまくった「変態ツアー」

「仕事って何?」みたいな根源的な問いが詰まった午後。

「人間の尊厳」「誇り」みたいな。

大げさなことのようで、そういうのって、意外に会社の「制服」がカギだったりする。

デザインの力。

製造業の良いところは、製品には「誰がやってるか」は書いてないこと。

その仕事ができるかどうか、製品がつくれるかどうか、そして品質がすべて。

すりガラス張りの「福祉」の違和感。

自分の原体験では誰も「福祉」をやってなかった、ことに気がつく。

その「福祉のバリア」をぶっこわすこと。

~~~ここまでメモ

「人ってもっとやわらかいんじゃないか。」

がwith you 小林社長の話を聞いた後の僕の感想。

なんにでもなれる、っていう可能性に満ちてる。

「世界にひとつだけの花」なのではなく、ips細胞のようなものだよ。めちゃめちゃ不完全なips細胞だけど。

ひとつ。謎が解けたこと。

「日本でいちばん大切にしたい会社」を読んでから、製造業は、「(障がいがあったとしても)人に合わせて仕事をつくることができる」でもサービス業はお客さんに合わせて仕事を作らなきゃいけない。それが、いわゆる「働けない人問題」だと思っていたのだけど、製造業も、「仕事」に合わせて人が動いていくっていうことは変わらないのだけど、その「作業プロセス」を働く人に合わせてカスタマイズできる、っていうこと。

「適職思想」をベースにしたキャリア教育は、自らを「パズルのピース」のように、どんなカタチのピース(スキル・性格)をしているのか?を問い続け、それにあうパズル板(会社)を探すということをしているけど、どんなパズル板にも合わせられる(かもしれない)くらい、人って柔らかいんだと思った。

そもそもパズル板のほうのカタチだって、どんどん変わっていくでしょう。

「適材適所」っていうのはすごい一時的なものだと思った。

そして、それって「場のチカラ」の影響もものすごく大きいなと。

と、まあそんな感じ。

小清水に戻ってイーリーカフェで振り返りと矢島さんの話。

この時の雰囲気よかったなあと。

まちづくりネット「あいさ」の水戸部さんの軌跡から。

~~~以下振り返りメモ

これまでやってきたことを回収するフェーズに入ったこと。

リスクジャンキーである私たち(笑)

中学生に人生モチベーショングラフを書いてもらって、「欠落」を発見し、それが大きい人を「社長」にしてプレゼンしてもらう。

「欠落」こそが価値。

「違和感」こそがチャンス。

これを中学生に伝えられるのは大きいなと。

「課題解決」を地域のスケールにおとしていくこと。

地域のスケールでものごとを考えていくこと。

「何をするか?」ではなくて、

「どうありたいか?」「その先に何があるのか?」

を知ること。

それ、会社選びもそうだよ。

まちの人の「当事者性」に触れること。

そこで「感性」が発動する。

「感じること」から始まる。

「僕の生存戦略はハイエナ戦略です」って言える男子がかっこよかった。

あなたの生存戦略はなんですか?

「小清水」は街道沿いだから、ヨソモノに寛容。

小清水・矢島衛さん。

「100年後もこの集落、風景を残したい」

100年後には自分がいないから、結果が出ない。

→正解がない

→自分がやっていることを信じるしかない。

「生きているあいだに結果は出ないけど、正しいと思うことをやりたい」

俺がやるしかない。

っていう使命感。

みんな勘違いに支えられて生きているんだなと。

自分が考える「価値」を今の世の中にどう「アジャスト」させていくか。

それですよね。

その感覚が柏崎の変態たちはものすごい。

生き様としての社会実験。っていう。

~~~ここまでメモ

なんかもう、ただただ、カッコよかった。

水戸部さんのドライで熱い感じが好きだなあって。

「僕の生存戦略はハイエナ戦略です」

って言い切れる感じが好きだなあって。

いちばん印象に残ったのは、

水戸部さんの大学の後輩の小嶋さんの一言。

「まちづくり」を仕事にするって言ってるけど

何やってるのかなあとずっと思ってた。

今日、その意味がわかりました。

これ、熱かったなあ。

水戸部さんは2007年の中越沖地震のときから

まちに飛び込んで、「まちづくり」と呼ばれるジャンルに飛び込んで、

「まちのプレイヤーを育てる」というコンセプトでやってきた。

そのプレイヤーのひとりが矢島さんであり、西村さんであった。

まちづくりネット「あいさ」の事業を進めていく中で、

自分を知り、まちを知り、「まちづくり」とは何かを考え、

それらを重ねた結果、

中間支援事業だけでなく、

中学校や高校での授業を行ったりしている。

それが今の水戸部さんにとっての「まちづくり」なんだ。

欠落が有意味性を生む。

欠落が大きいほど価値だ。

このメッセージを、

僕もたくさんの人に届けたいって思った。

そして、人間はもっと柔らかいんだっていうこと。

まだ、何者でもない自分。

何にでもなれる、わけでないけど、

何かになれる、かもしれない可能性をずっと残しているんだ。

そんな前提で生きていける人がたくさんいるといいなと思う。

「柏崎変態ツアー」、

参加者にとっても、僕にとっても、

エキサイティングな時間になりました。

水戸部さん、矢島さん、

柏崎の素敵なみなさん、1日ありがとうございました。

「変態」に出会い、自ら「変態」するツアー

本来は1泊2日なのですが、

日帰りバージョンの予行でした。

参加者は5名。

某ビジネス系メディアの取材に同行してもらう形となりました。

プロのライターさんの引き出し力すごかった。

午前中はテック長沢、長沢智信さん。

ランチはI'm home@夢の森公園で。

西村遼平さんのつくるおいしいランチ。

午後はwith you 小林俊介さん。

ラストは小清水・EALY CAFEにて矢島衛さんと水戸部智さんに話を聞きました。

西村さんも駆けつけてくれました。

最後に集合写真。

ラスト、小清水にいってよかったなと。

景観にこころ現れたし、水戸部さんがやってきたこと、

やっていることが少し見えた。

もっとじっくり振り返りをする時間をとれたらよかったなと。

さて。

午前中のメモ。

~~~ここから

「何を学んできたか」ではなく、「学び方を知っているか」が大切。

みんなが行かない道のほうが楽しそうだ。だから、かきあげ天そば活動します。

リーマンショックの危機の「体感」を共有しているかどうか。「ピンチはチャンス」とかっていう精神論じゃなくて、ピンチの共有がコミュニケーションをフラットにしたのかもね。

「やりたいことは何か?」とか「自己実現」という悪魔。そんなことじゃなくて、「誰と働くか?」が大事。結婚と同じだったら、そうなるよね。「誰と一緒にいたいか?」っていう問い。対「人」の感性を磨くこと。

「ナガサワと働きたいんだ」っていうのが入社の理由。

関係性のデザインと目標設定・共有・モチベーションのデザインはリンクしている。それは、「参加のデザイン」でもある。だから、「組織」が必要だし、グループが「チーム」になっていく。

スキルとしては交換可能だけど、人としては交換不可能な1人なんだ。だから、あなたは特別なんだ。

「誰と出会えるか、誰と一緒に仕事ができるか、だ」(テック長沢 長沢智信さん)

すべてのボトルネックは人に行き着く

「僕は役割分担として社長をやっているだけだ」社員みんなに自分の役割があり、それを演じ切れているか?その総和が会社の力だ。いや。ほんとそう。

「いま、誰と出会えるかがそのまま会社の未来だ。」って長沢さんは言っていたけど。

人生が経営だとしたら、中学生も高校生も大学生も、みんなそれだよ。

~~~以上メモ(ツイッターより)

僕はすべてのインプットをキャリアの問題に

置き換えてしまう癖があるのだけど、

今回もまたそのヒントに詰まった時間。

「プロフェッショナル」とか「13歳のハローワーク」に代表される思想は、交換不可能性を「技術」「スキル」に求めた。でも、大切なのはきっと、交換不可能性を「スキル」に求めるのではなく、「存在」「雰囲気」に求めること。あなたの技術は交換可能だが、あなたの存在は交換不可能である、ということ。

だからこそ、

対「人」の感性を磨くことがいちばん大切なのではないかと。

誰と出会えるか、

誰と一緒に仕事ができるか?

それが仕事の醍醐味だと言っていた長沢さん、すてきだなと。

ランチは、今日参加の皆さんがそろって

I'm homeにて。

水戸部さんから「変態ツアー」の趣旨を話してもらって、

午前中の長沢さんにも聞いた、キラー質問

「いちばん興奮するときっていつですか?」

これをいろんな人が答えていく。

これ、いい質問だなあと。

めちゃめちゃ心が開く。

あとは、

水戸部さん理論「欠落こそが価値」

「欠落」した人生。

欠けてる部分が大きいほどその反作用としてのプラス(有意味性)が大きくなる。

欠落しかない人生のどこが伸ばせるか?を考えること。

これを中学校の授業プログラムにしている柏崎はアツイなと。

そして、午後のwith you小林俊介さんの話を聞く。

~~~ここからメモ

「そのために生かされたんじゃないか?」っていうのは勘違い・思い込みに過ぎないのだけど、人ってそれが原動力になるからステキなんだよね。

「福祉」なんかじゃない。「働きたい人」(主婦・障がい者)がいて「仕事」がある。その人に仕事をしてもらっているだけだ。

「企業をメディア化する」ってこういうことか、と。with you 小林社長の世の中との対話のコミュニケーションスタイルにシビれまくった「変態ツアー」

「仕事って何?」みたいな根源的な問いが詰まった午後。

「人間の尊厳」「誇り」みたいな。

大げさなことのようで、そういうのって、意外に会社の「制服」がカギだったりする。

デザインの力。

製造業の良いところは、製品には「誰がやってるか」は書いてないこと。

その仕事ができるかどうか、製品がつくれるかどうか、そして品質がすべて。

すりガラス張りの「福祉」の違和感。

自分の原体験では誰も「福祉」をやってなかった、ことに気がつく。

その「福祉のバリア」をぶっこわすこと。

~~~ここまでメモ

「人ってもっとやわらかいんじゃないか。」

がwith you 小林社長の話を聞いた後の僕の感想。

なんにでもなれる、っていう可能性に満ちてる。

「世界にひとつだけの花」なのではなく、ips細胞のようなものだよ。めちゃめちゃ不完全なips細胞だけど。

ひとつ。謎が解けたこと。

「日本でいちばん大切にしたい会社」を読んでから、製造業は、「(障がいがあったとしても)人に合わせて仕事をつくることができる」でもサービス業はお客さんに合わせて仕事を作らなきゃいけない。それが、いわゆる「働けない人問題」だと思っていたのだけど、製造業も、「仕事」に合わせて人が動いていくっていうことは変わらないのだけど、その「作業プロセス」を働く人に合わせてカスタマイズできる、っていうこと。

「適職思想」をベースにしたキャリア教育は、自らを「パズルのピース」のように、どんなカタチのピース(スキル・性格)をしているのか?を問い続け、それにあうパズル板(会社)を探すということをしているけど、どんなパズル板にも合わせられる(かもしれない)くらい、人って柔らかいんだと思った。

そもそもパズル板のほうのカタチだって、どんどん変わっていくでしょう。

「適材適所」っていうのはすごい一時的なものだと思った。

そして、それって「場のチカラ」の影響もものすごく大きいなと。

と、まあそんな感じ。

小清水に戻ってイーリーカフェで振り返りと矢島さんの話。

この時の雰囲気よかったなあと。

まちづくりネット「あいさ」の水戸部さんの軌跡から。

~~~以下振り返りメモ

これまでやってきたことを回収するフェーズに入ったこと。

リスクジャンキーである私たち(笑)

中学生に人生モチベーショングラフを書いてもらって、「欠落」を発見し、それが大きい人を「社長」にしてプレゼンしてもらう。

「欠落」こそが価値。

「違和感」こそがチャンス。

これを中学生に伝えられるのは大きいなと。

「課題解決」を地域のスケールにおとしていくこと。

地域のスケールでものごとを考えていくこと。

「何をするか?」ではなくて、

「どうありたいか?」「その先に何があるのか?」

を知ること。

それ、会社選びもそうだよ。

まちの人の「当事者性」に触れること。

そこで「感性」が発動する。

「感じること」から始まる。

「僕の生存戦略はハイエナ戦略です」って言える男子がかっこよかった。

あなたの生存戦略はなんですか?

「小清水」は街道沿いだから、ヨソモノに寛容。

小清水・矢島衛さん。

「100年後もこの集落、風景を残したい」

100年後には自分がいないから、結果が出ない。

→正解がない

→自分がやっていることを信じるしかない。

「生きているあいだに結果は出ないけど、正しいと思うことをやりたい」

俺がやるしかない。

っていう使命感。

みんな勘違いに支えられて生きているんだなと。

自分が考える「価値」を今の世の中にどう「アジャスト」させていくか。

それですよね。

その感覚が柏崎の変態たちはものすごい。

生き様としての社会実験。っていう。

~~~ここまでメモ

なんかもう、ただただ、カッコよかった。

水戸部さんのドライで熱い感じが好きだなあって。

「僕の生存戦略はハイエナ戦略です」

って言い切れる感じが好きだなあって。

いちばん印象に残ったのは、

水戸部さんの大学の後輩の小嶋さんの一言。

「まちづくり」を仕事にするって言ってるけど

何やってるのかなあとずっと思ってた。

今日、その意味がわかりました。

これ、熱かったなあ。

水戸部さんは2007年の中越沖地震のときから

まちに飛び込んで、「まちづくり」と呼ばれるジャンルに飛び込んで、

「まちのプレイヤーを育てる」というコンセプトでやってきた。

そのプレイヤーのひとりが矢島さんであり、西村さんであった。

まちづくりネット「あいさ」の事業を進めていく中で、

自分を知り、まちを知り、「まちづくり」とは何かを考え、

それらを重ねた結果、

中間支援事業だけでなく、

中学校や高校での授業を行ったりしている。

それが今の水戸部さんにとっての「まちづくり」なんだ。

欠落が有意味性を生む。

欠落が大きいほど価値だ。

このメッセージを、

僕もたくさんの人に届けたいって思った。

そして、人間はもっと柔らかいんだっていうこと。

まだ、何者でもない自分。

何にでもなれる、わけでないけど、

何かになれる、かもしれない可能性をずっと残しているんだ。

そんな前提で生きていける人がたくさんいるといいなと思う。

「柏崎変態ツアー」、

参加者にとっても、僕にとっても、

エキサイティングな時間になりました。

水戸部さん、矢島さん、

柏崎の素敵なみなさん、1日ありがとうございました。