2023年12月31日

「ともに歩み、ともにつくる」経験と場がその町を「ふるさと」へと育ててゆく

年内ラストの日記は、大掃除によって発掘されたAFTER2025の冊子の人類学者ティム・インゴルド氏の「生きた世界の住人として、ともにつくること」より。

こちらから全文読めます。

https://after2025.jp/magazine/

2月18日に少し引用しています。

参考:輸送から徒歩旅行へ、そして「自由」を手に入れるために学ぶ(23.2.18)

http://hero.niiblo.jp/e492901.html

本日もメモから

~~~

「輸送(transport)」から「徒歩旅行(wayfaring)」への変化。「目標を掲げて、AからBへ移動すること」から「常にまわりの状況に反応し続けられる状態にあること」への転換こそがほんとうのシフトだと考えています。

私たちの行動は、すべて人生の一部であると捉えてみましょう。そもそも人生には、目的なんてない。人生は続くこと、それ自体に意味があるのです。

少し想像してみてください。もし、みんながまったく同じ考えを持っていたら、会話は成り立たないと思いませんか?それぞれが違うことを考えていたり、異なる経験や知恵を持ち込むからこそ、私たちは言葉を交わすことができる。人は誰しも異なる経験を持っています。だからこそ、なんらかの形で会話に関わっていくことができる。公共とは、「ある問いに対して集められた異なる経験や知恵の集合」なのです。

教育とは本来、私たちの人生の歩みを導くこと。固定観念や思い込みから解放し、世界に対する知覚をひらくー私たちは世界や他者に耳を傾け、目を凝らし、注意を払い、ケアし、対応しながら学ばなければならないのです。

人類学は「他者の声に耳を傾け、真剣に受け止めること」を公言している唯一の学問です。人々の経験から発された言葉に学び、私たちみんなの人生の道しるべとする。これこそが人類学の主題であり、社会生活の主題でもあります。このような人類学を実践できれば、違いのなかで共生していくモデルになるかもしれませんね。

物事を閉じ込めるのではなく、外へ溢れ出させること。そうすることではじめて、私たちの身のまわりで起こることに応答する生き方ができるようになります。

外へと溢れ出させるための方法、そのひとつは動詞化することです。たとえば、コモンズ(共有の資源)を動詞化して、「コモニング(commoning)」に変えてみるのはどうでしょう?

コモンズをひとつの活動として捉えることで、ある問題のもと、異なる経験と背景を持った人々が集い、会話することができるようになります。

そしてコモニングには、会話を前に進める力がある。一人ひとりが想像力を発揮して、会話を通して、理解し合える場所を見つけ出す。-これは、過去を掘り下げて、すべての人たちの共通点に立ち戻ることとは、真逆の考え方です。それぞれが自分の経験を軸にしながらも、今いる場所を超えて、想像力を前に向かって投げだすこと、それこそがコモニングなのです。

~~~

「コモニング」という「ともにつくる」の具体的方法。

将来的には「社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)」になるかもしれない人と人のあいだにある「共有の資源」。それを目の前の異なる経験と背景を持った人々が集い、会話することを通じてつくりあげていくプロセス。

人と町の関係だって、川喜田二郎氏の言った

「全力で創造的な行為を行い、そのいくつかを達成した場所を人はふるさとだと認識する」

っていうものも同じだ。

「創造的な行為」をともにつくった人や場所と人は「創造の物語(ともにつくった物語)」をともにする。

その「創造の物語」が「共有の資源」となり、それがあいだにある関係が「社会関係資本」となるのではないか。それはもちろん、「贈与-被贈与」の関係だとしても、創造ずる「場」の存在により、それは可能になる。

1月14日(日)に行われる地方の正月行事に、東京の大学生がふたたび来たいと言っている。それはきっと9月の稲刈り合宿の時に単なる農作業や飲み会をしたのではなく、「一緒に何かをつくった」からだろうと僕は思っている。

高校生にとっても、地域おこし協力隊にとっても、それは同じだ。

「ともに歩み、ともにつくる」経験と場が、その町をふるさとへと育てていく。

こちらから全文読めます。

https://after2025.jp/magazine/

2月18日に少し引用しています。

参考:輸送から徒歩旅行へ、そして「自由」を手に入れるために学ぶ(23.2.18)

http://hero.niiblo.jp/e492901.html

本日もメモから

~~~

「輸送(transport)」から「徒歩旅行(wayfaring)」への変化。「目標を掲げて、AからBへ移動すること」から「常にまわりの状況に反応し続けられる状態にあること」への転換こそがほんとうのシフトだと考えています。

私たちの行動は、すべて人生の一部であると捉えてみましょう。そもそも人生には、目的なんてない。人生は続くこと、それ自体に意味があるのです。

少し想像してみてください。もし、みんながまったく同じ考えを持っていたら、会話は成り立たないと思いませんか?それぞれが違うことを考えていたり、異なる経験や知恵を持ち込むからこそ、私たちは言葉を交わすことができる。人は誰しも異なる経験を持っています。だからこそ、なんらかの形で会話に関わっていくことができる。公共とは、「ある問いに対して集められた異なる経験や知恵の集合」なのです。

教育とは本来、私たちの人生の歩みを導くこと。固定観念や思い込みから解放し、世界に対する知覚をひらくー私たちは世界や他者に耳を傾け、目を凝らし、注意を払い、ケアし、対応しながら学ばなければならないのです。

人類学は「他者の声に耳を傾け、真剣に受け止めること」を公言している唯一の学問です。人々の経験から発された言葉に学び、私たちみんなの人生の道しるべとする。これこそが人類学の主題であり、社会生活の主題でもあります。このような人類学を実践できれば、違いのなかで共生していくモデルになるかもしれませんね。

物事を閉じ込めるのではなく、外へ溢れ出させること。そうすることではじめて、私たちの身のまわりで起こることに応答する生き方ができるようになります。

外へと溢れ出させるための方法、そのひとつは動詞化することです。たとえば、コモンズ(共有の資源)を動詞化して、「コモニング(commoning)」に変えてみるのはどうでしょう?

コモンズをひとつの活動として捉えることで、ある問題のもと、異なる経験と背景を持った人々が集い、会話することができるようになります。

そしてコモニングには、会話を前に進める力がある。一人ひとりが想像力を発揮して、会話を通して、理解し合える場所を見つけ出す。-これは、過去を掘り下げて、すべての人たちの共通点に立ち戻ることとは、真逆の考え方です。それぞれが自分の経験を軸にしながらも、今いる場所を超えて、想像力を前に向かって投げだすこと、それこそがコモニングなのです。

~~~

「コモニング」という「ともにつくる」の具体的方法。

将来的には「社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)」になるかもしれない人と人のあいだにある「共有の資源」。それを目の前の異なる経験と背景を持った人々が集い、会話することを通じてつくりあげていくプロセス。

人と町の関係だって、川喜田二郎氏の言った

「全力で創造的な行為を行い、そのいくつかを達成した場所を人はふるさとだと認識する」

っていうものも同じだ。

「創造的な行為」をともにつくった人や場所と人は「創造の物語(ともにつくった物語)」をともにする。

その「創造の物語」が「共有の資源」となり、それがあいだにある関係が「社会関係資本」となるのではないか。それはもちろん、「贈与-被贈与」の関係だとしても、創造ずる「場」の存在により、それは可能になる。

1月14日(日)に行われる地方の正月行事に、東京の大学生がふたたび来たいと言っている。それはきっと9月の稲刈り合宿の時に単なる農作業や飲み会をしたのではなく、「一緒に何かをつくった」からだろうと僕は思っている。

高校生にとっても、地域おこし協力隊にとっても、それは同じだ。

「ともに歩み、ともにつくる」経験と場が、その町をふるさとへと育てていく。

2022年09月04日

「自分」と「時間」に中途半端に抗う

三大発明と言えば「火薬」「羅針盤」「活版印刷」なのだそうです。

僕は、ツルハシブックス前後から、

(正確には中越地震ボランティア以来)

大学生と接する機会が増えた中で、

「やりたいことがわからない」

「自分に自信がない」

が大きな二大悩みであることを知った。

その解決策は、いま多くの場所で行われているような

「やりたいことを見つける」ことや「自分に自信をつける(もしくは自己肯定感を高める)」

ことなのだろうか?

そもそも、

「やりたいことがわかっている」「自分に自信がある」

という状態に価値があるのか?

価値があるとしたら、どんな価値なのか?

課題は、「やりたいことがわからない」ことではなく、

「やりたいことがわからなくてつらい」ことではないか。

取り組みべきは

「やりたいことがわかっている」状態を目指すことではなく

「やりたいことがわからなくてもつらくない」状態なのではないか。

「13歳のハローワーク」(村上龍 はまのゆか 2003)

と「世界にひとつだけの花」(SMAP 2003)

が同時に登場したことで、小中学生はどんなメッセージを受け取ったのか?

「あなたにもオンリーワンの自分に向いている仕事がある」なのではないか?

もしくは、「好き」を仕事にしている大人はカッコいい、なのではないか?

ひきだし2022で出てきたキーワードは「苦にならない」だった。

人は、「苦にならない」を見つけて、仕事にしている。

「好き」でも「嫌い」でもない。二元論ではない「苦にならない仕事」。

それを見つけるためには、「やってみる」以外に方法はない。

自分の意志ではなく、「言われたから、頼まれたから、仕事だから、やってみた。」

そういうことの中で自分の「苦にならない」を見つける。

あるいは人から「そういう作業、早いよね」って指摘されて意外な自分を知る。

「意志」ではなく「意外」

明治時代の最大の発明は「自分」と「時間」なのではないかと。

そして、その概念こそが、大学生を、高校生を苦しめているのではないかと。

そんな仮説を持った。

「アンチテーゼを示す」っていうのは、たぶん僕の得意分野でななくて、

フワッとした中途半端なものを差し出す、というのが僕の手法なのかもしれない。

中途半端で、あいまいであることが「余白」を生み「参加性」を増やす。(と言い訳している)

「自分」ではなく「場」を主体にすること。

「意志」ではなく「委ねる」こと。

直線的に進む「文明の時間」ではなく、循環する「自然の時間」を感じること

目的・目標ではなく、回っていく何かに委ねてみること。

それができるのが、この町なんだろうと。

その「あいだ」、そして行き来する何か、なのだろうな、と。

にいがたイナカレッジのやっている「にいがたでくらすはたらく編集室」

ってまさにそれを表現する「場」なのかもしれないな、と。

かといって、人は、環境に適応しなければ生きていけないから、

いまの「自分」と「(文明の)時間」のある経済社会に、ある程度の適応が必要となる。

副業とか複業とかプロボノとか趣味とかボランティアとかで

自分と社会のあいだの「場」をつくったり、

文明の時間(仕事)と自然の時間(暮らし)を行き来したり。

そういう視点で人生を捉えるのもいいなあと思う。

僕のアプローチは、「探究的な学び」において、

「自分」単位から「場」単位へのシフトというか行き来ができるようにすることと

丘の上の高台に、温泉と高校生寮を併設した目的・目標がわかりにくい空間をつくる、

というのが、

「自分」と「時間」という宗教に抗う中途半端な方法、なのかなあ。

僕は、ツルハシブックス前後から、

(正確には中越地震ボランティア以来)

大学生と接する機会が増えた中で、

「やりたいことがわからない」

「自分に自信がない」

が大きな二大悩みであることを知った。

その解決策は、いま多くの場所で行われているような

「やりたいことを見つける」ことや「自分に自信をつける(もしくは自己肯定感を高める)」

ことなのだろうか?

そもそも、

「やりたいことがわかっている」「自分に自信がある」

という状態に価値があるのか?

価値があるとしたら、どんな価値なのか?

課題は、「やりたいことがわからない」ことではなく、

「やりたいことがわからなくてつらい」ことではないか。

取り組みべきは

「やりたいことがわかっている」状態を目指すことではなく

「やりたいことがわからなくてもつらくない」状態なのではないか。

「13歳のハローワーク」(村上龍 はまのゆか 2003)

と「世界にひとつだけの花」(SMAP 2003)

が同時に登場したことで、小中学生はどんなメッセージを受け取ったのか?

「あなたにもオンリーワンの自分に向いている仕事がある」なのではないか?

もしくは、「好き」を仕事にしている大人はカッコいい、なのではないか?

ひきだし2022で出てきたキーワードは「苦にならない」だった。

人は、「苦にならない」を見つけて、仕事にしている。

「好き」でも「嫌い」でもない。二元論ではない「苦にならない仕事」。

それを見つけるためには、「やってみる」以外に方法はない。

自分の意志ではなく、「言われたから、頼まれたから、仕事だから、やってみた。」

そういうことの中で自分の「苦にならない」を見つける。

あるいは人から「そういう作業、早いよね」って指摘されて意外な自分を知る。

「意志」ではなく「意外」

明治時代の最大の発明は「自分」と「時間」なのではないかと。

そして、その概念こそが、大学生を、高校生を苦しめているのではないかと。

そんな仮説を持った。

「アンチテーゼを示す」っていうのは、たぶん僕の得意分野でななくて、

フワッとした中途半端なものを差し出す、というのが僕の手法なのかもしれない。

中途半端で、あいまいであることが「余白」を生み「参加性」を増やす。(と言い訳している)

「自分」ではなく「場」を主体にすること。

「意志」ではなく「委ねる」こと。

直線的に進む「文明の時間」ではなく、循環する「自然の時間」を感じること

目的・目標ではなく、回っていく何かに委ねてみること。

それができるのが、この町なんだろうと。

その「あいだ」、そして行き来する何か、なのだろうな、と。

にいがたイナカレッジのやっている「にいがたでくらすはたらく編集室」

ってまさにそれを表現する「場」なのかもしれないな、と。

かといって、人は、環境に適応しなければ生きていけないから、

いまの「自分」と「(文明の)時間」のある経済社会に、ある程度の適応が必要となる。

副業とか複業とかプロボノとか趣味とかボランティアとかで

自分と社会のあいだの「場」をつくったり、

文明の時間(仕事)と自然の時間(暮らし)を行き来したり。

そういう視点で人生を捉えるのもいいなあと思う。

僕のアプローチは、「探究的な学び」において、

「自分」単位から「場」単位へのシフトというか行き来ができるようにすることと

丘の上の高台に、温泉と高校生寮を併設した目的・目標がわかりにくい空間をつくる、

というのが、

「自分」と「時間」という宗教に抗う中途半端な方法、なのかなあ。

2022年07月25日

小さな誇りを届けて「時間軸」を揺さぶる

久しぶりに読書ブログじゃない記事を。

東京での3日間の対話と発見のまとめ。

まずはキーワードのまとめから

~~~

Day 1@武蔵新城

・会社(上司)とのマッチング:求めるエネルギーレベルの問題が大きい

⇒「エネルギーレベル・マネジメント」が必要

⇒就活のときにその視点がない

⇒年齢やライフステージによっても変化する

・オープンっていうムラ社会

⇒「情報共有」にフォーカスするばかりに逆にスピード遅くなっている。

Day 2@北千住「空中階」

・「余白」はどこにできるのか?

⇒境界をあいまいにする

⇒フラットな関係を合わせたところに「余白」が生まれる

・「ベクトルを思い出して、その方向に舵をきっていく」

・時空がねじれている⇒面白がらないといけない

⇒所有を手放すという「現代の共有地」をつくる実験

・声で著者をお願いするか判断している

⇒視覚から聴覚、触覚(身体性)へのシフト

Day 3@北千住

・「誇り」に触れる、という経験を20代でやれるかどうか?

・「誇り」=「継ぐ」ことから生まれるのでは?

⇒

・「小さな誇り」を文章化したい人

・金銭以外の報酬について考えたい人

・「帰る場所」がほしい人

そんな人たちとつくる、農家体験取材付きのプロモーション代行プロジェクト。

「仲間づくり」は結果であって目的ではない

・小さな誇りを継ぐ人たち(歌われざる英雄)の文章化・結晶化

・「人」「歴史」「誇り」にフォーカスし物語化する

⇒「小さな誇り」というバトンを届け、わたす

~~~

最大のキーワードは「時間軸」かなあと思った。

「資本主義≒お金」という前提のもと、お金に頼らない暮らしやコミュニティ、っていう方向性もわかるのだけど、そもそも「資本主義=お金」じゃなくて、「資本主義≒所有」ということで空中階のように期限のある場をシェアするっていうアプローチもあるし。

僕としては「資本主義≒時間」ということで時間軸へ揺さぶりをかけたいなと思った。効率化という宗教にあらがうために。そのアプローチのひとつが山の上の本屋「風舟」であり、麒麟山つぐさけプロジェクトなのだろうなと。

このプロジェクトが継ぐものは、酒造りであり米作りであり地域そのものなわけだけど。

その原動力は、1軒1軒、ひとりひとりの農家の「小さな誇り」なのだろうと。

Day 3の時に原さんや外山さんが言っていたけど、それって20代半ばまでにやっておいたほうがいいやつなのかもしれない。

まだ、「報酬≒お金」ではない時に。自分の価値が時間当たりの金銭に換算されないうちに。

・価値とは何か?報酬とは何か?を問いかける機会

・「小さな誇り=継ぐ」に触れ、それを物語として表現する機会

・自分自身の物語を探し、気づく機会

たぶん、時間を手放すっていうこと。

「効率化」という時間軸を揺さぶること。

そこから「自分」が「価値」が「生きる」が見えてくるのではないか、って僕は思ってます。

東京での3日間の対話と発見のまとめ。

まずはキーワードのまとめから

~~~

Day 1@武蔵新城

・会社(上司)とのマッチング:求めるエネルギーレベルの問題が大きい

⇒「エネルギーレベル・マネジメント」が必要

⇒就活のときにその視点がない

⇒年齢やライフステージによっても変化する

・オープンっていうムラ社会

⇒「情報共有」にフォーカスするばかりに逆にスピード遅くなっている。

Day 2@北千住「空中階」

・「余白」はどこにできるのか?

⇒境界をあいまいにする

⇒フラットな関係を合わせたところに「余白」が生まれる

・「ベクトルを思い出して、その方向に舵をきっていく」

・時空がねじれている⇒面白がらないといけない

⇒所有を手放すという「現代の共有地」をつくる実験

・声で著者をお願いするか判断している

⇒視覚から聴覚、触覚(身体性)へのシフト

Day 3@北千住

・「誇り」に触れる、という経験を20代でやれるかどうか?

・「誇り」=「継ぐ」ことから生まれるのでは?

⇒

・「小さな誇り」を文章化したい人

・金銭以外の報酬について考えたい人

・「帰る場所」がほしい人

そんな人たちとつくる、農家体験取材付きのプロモーション代行プロジェクト。

「仲間づくり」は結果であって目的ではない

・小さな誇りを継ぐ人たち(歌われざる英雄)の文章化・結晶化

・「人」「歴史」「誇り」にフォーカスし物語化する

⇒「小さな誇り」というバトンを届け、わたす

~~~

最大のキーワードは「時間軸」かなあと思った。

「資本主義≒お金」という前提のもと、お金に頼らない暮らしやコミュニティ、っていう方向性もわかるのだけど、そもそも「資本主義=お金」じゃなくて、「資本主義≒所有」ということで空中階のように期限のある場をシェアするっていうアプローチもあるし。

僕としては「資本主義≒時間」ということで時間軸へ揺さぶりをかけたいなと思った。効率化という宗教にあらがうために。そのアプローチのひとつが山の上の本屋「風舟」であり、麒麟山つぐさけプロジェクトなのだろうなと。

このプロジェクトが継ぐものは、酒造りであり米作りであり地域そのものなわけだけど。

その原動力は、1軒1軒、ひとりひとりの農家の「小さな誇り」なのだろうと。

Day 3の時に原さんや外山さんが言っていたけど、それって20代半ばまでにやっておいたほうがいいやつなのかもしれない。

まだ、「報酬≒お金」ではない時に。自分の価値が時間当たりの金銭に換算されないうちに。

・価値とは何か?報酬とは何か?を問いかける機会

・「小さな誇り=継ぐ」に触れ、それを物語として表現する機会

・自分自身の物語を探し、気づく機会

たぶん、時間を手放すっていうこと。

「効率化」という時間軸を揺さぶること。

そこから「自分」が「価値」が「生きる」が見えてくるのではないか、って僕は思ってます。

2022年07月16日

阿賀町という「迷宮」への「探検」

「パターン・ランゲージ」(井庭崇 慶応義塾大学出版会)

を読み進めていまして。

第4章 パターンランゲージとネイチャー・オブ・オーダー

のP293の 羽生田栄一さんのWプロセス2.0にハッとして。

KJ法生みの親川喜田二郎氏の「発想法」に出てくる

W型問題解決モデル

参考:「判断」の余白をつくる(19.12.9)

http://hero.niiblo.jp/e490083.html

それを羽生田栄一さん(ソフトウェア工学の会社)が直した図が面白くて。

なんか、探究サイクルじゃなくて、Wモデルの方が、

探究の授業的には創りやすいのかもしれませんね。

A 探検 →B 野外観察 →C データをして語らしめる

→D 評価・決断・構想計画→E 具体策・手順化

→F 実施 →G吟味検証→H 結果を味わう

というW型で起こっていくのが川喜田モデル

羽生田モデルは

A フィールドワーク⇒B 質的研究(ビジュアル・シンキング)⇒C アブダクション

⇒D 物語化⇒E 狭義のデザイン⇒F プロトタイピング(ブリコラージュ)

⇒G フィードバック

でたぶんこのあとにH (自己)振り返りがあるのだろうなと。

現場に出て観察あるいは体験して、推論してデザインしてプロトタイプを実行すること。

この「観察」っていうのは、Fの時も必要で、そこにフィードバックと振り返りがあるのだろう、と。

これを「場のチカラ」によって実行しませんか?

っていうのがたぶん今やっているプログラムの根幹になるのだろうと思う。

そんなことを考えていて、

読み直したのはこちら

参考:まなびの「場」の人類学的アプローチ

http://hero.niiblo.jp/e492240.html

つくりたいのは、こういう「場」なのだろうな、とあらためて。

この中で、ティムインゴルドの「迷宮」と「迷路」の話が面白かったので再掲

~~~

わかりやすい「迷宮」のイメージとして、インゴルドは、登下校の子どもたちの歩みを例にあがています。子どもたちは通学路を俯瞰的にみて目的地に最短ルートを進むのではなく、驚きと発見に満ちた曲がりくねりとしてとらえた歩いているはずだ、と。

一方、都市で働いている大人たちは、ある地点から目的地に向けて、ナビに従って最短ルートを進むように歩きます。そこであらわれる道が「迷路」です。目的地に速やかに到達することしか頭になく、誰かに話しかけられて足が止まったり、ルートとは違う道に入り込んでしまったりすると、いずれもがある種の「失敗」として経験されます。

~~~

越境してこの町に来る。それは「迷宮」への入り口なのだろうなと。

実は世の中全体がすでに「迷宮」化しているのかもしれない。かつてのように、たったひとつの「正解」ルートを通り、出口にたどりつくような「迷路」はもう存在しないのかもしれない。

そんな迷宮で、W型の学びを繰り返すこと。

方向性やキーワードを捉え、

フィールドワークに出て観察して、

データを整理して、問いを立て、

プロジェクトをデザインし試作・試行し、

フィードバックをもらって振り返る。

そしてまた問いを立て、プロジェクトをブラッシュアップする

あるいはゼロからフィールドワークをし、観察から始める

たぶんその繰り返しだけが、

迷宮を歩んでいける方法なのだろう。

迷宮を脱出しようとするのではなく、迷宮を観察し、試作・試行しながら歩んでいける高校生たちと、そのパートナーとなる地域の大人たちがいる、そんな阿賀町ができるといいな。

を読み進めていまして。

第4章 パターンランゲージとネイチャー・オブ・オーダー

のP293の 羽生田栄一さんのWプロセス2.0にハッとして。

KJ法生みの親川喜田二郎氏の「発想法」に出てくる

W型問題解決モデル

参考:「判断」の余白をつくる(19.12.9)

http://hero.niiblo.jp/e490083.html

それを羽生田栄一さん(ソフトウェア工学の会社)が直した図が面白くて。

なんか、探究サイクルじゃなくて、Wモデルの方が、

探究の授業的には創りやすいのかもしれませんね。

A 探検 →B 野外観察 →C データをして語らしめる

→D 評価・決断・構想計画→E 具体策・手順化

→F 実施 →G吟味検証→H 結果を味わう

というW型で起こっていくのが川喜田モデル

羽生田モデルは

A フィールドワーク⇒B 質的研究(ビジュアル・シンキング)⇒C アブダクション

⇒D 物語化⇒E 狭義のデザイン⇒F プロトタイピング(ブリコラージュ)

⇒G フィードバック

でたぶんこのあとにH (自己)振り返りがあるのだろうなと。

現場に出て観察あるいは体験して、推論してデザインしてプロトタイプを実行すること。

この「観察」っていうのは、Fの時も必要で、そこにフィードバックと振り返りがあるのだろう、と。

これを「場のチカラ」によって実行しませんか?

っていうのがたぶん今やっているプログラムの根幹になるのだろうと思う。

そんなことを考えていて、

読み直したのはこちら

参考:まなびの「場」の人類学的アプローチ

http://hero.niiblo.jp/e492240.html

つくりたいのは、こういう「場」なのだろうな、とあらためて。

この中で、ティムインゴルドの「迷宮」と「迷路」の話が面白かったので再掲

~~~

わかりやすい「迷宮」のイメージとして、インゴルドは、登下校の子どもたちの歩みを例にあがています。子どもたちは通学路を俯瞰的にみて目的地に最短ルートを進むのではなく、驚きと発見に満ちた曲がりくねりとしてとらえた歩いているはずだ、と。

一方、都市で働いている大人たちは、ある地点から目的地に向けて、ナビに従って最短ルートを進むように歩きます。そこであらわれる道が「迷路」です。目的地に速やかに到達することしか頭になく、誰かに話しかけられて足が止まったり、ルートとは違う道に入り込んでしまったりすると、いずれもがある種の「失敗」として経験されます。

~~~

越境してこの町に来る。それは「迷宮」への入り口なのだろうなと。

実は世の中全体がすでに「迷宮」化しているのかもしれない。かつてのように、たったひとつの「正解」ルートを通り、出口にたどりつくような「迷路」はもう存在しないのかもしれない。

そんな迷宮で、W型の学びを繰り返すこと。

方向性やキーワードを捉え、

フィールドワークに出て観察して、

データを整理して、問いを立て、

プロジェクトをデザインし試作・試行し、

フィードバックをもらって振り返る。

そしてまた問いを立て、プロジェクトをブラッシュアップする

あるいはゼロからフィールドワークをし、観察から始める

たぶんその繰り返しだけが、

迷宮を歩んでいける方法なのだろう。

迷宮を脱出しようとするのではなく、迷宮を観察し、試作・試行しながら歩んでいける高校生たちと、そのパートナーとなる地域の大人たちがいる、そんな阿賀町ができるといいな。

2021年06月27日

「委ねる」という愛

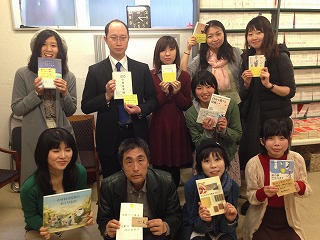

オンライン劇場ツルハシブックスでした。

ゲストは広島で読書会を主催する杉本さん。

オンラインツルハシの原点に返るような、素敵な会になりました。

「場」ってなんだっけ。

自分はどこに立っているんだっけ。

そんな問いが何度も来ました。

カッコイイ人=問いの質が高い人

っていうのも素敵な定義だなあと。

印象に残ったのは「課題の明確さ」みたいなのって

分かりやすいけど、なんていうかな、美しくないっていうか。

それって、「委ねる」部分の少なさ、なのかもしれない。

本屋の最大の魅力は、「委ねられること」だと思う。

http://hero.niiblo.jp/e488702.html

(本屋は「委ねる」 19.1.10)

「学び」という文脈でもそうだ。

A地点からB地点(目標・ゴール)まで直線的に向かうことを

サポートすることがいわゆる「教育」そのものだと定義されている。

あるいは、「自分を変えたい」とか今回のテーマである

「自分の軸を見つけたい」みたいな文脈で行くと、

経験を踏まえて自分が変わったり、自分の軸を見つけたりすること

が「学び」であるとする。

それって何か窮屈というか、美しくないんだよね。

人や人生を変えるような教育やプログラムはやりたくない。

やりたいとしたら、

「問い」が生まれるような本屋をやりたい。

プログラムを用意するのではなく、

環境を整え、機会をひたすら提供したい。

(プログラムが機会であったりするのだけど)

だから「場」なのだろうと思う。

誰とやるか。どこでやるか。いつやるか。

もっとそれをカラダで感じたい。

身体性を大切にしたい。

カラダとココロを「場に委ねる」。

それが愛するということなのではないか、と杉本さんは言う。

読書会をやっていて、

「いま、生きててよかった~」と思える瞬間がある。

本を読んでいて、

「よくぞ、このタイミングでこの本を」と思える本がある。

それは「委ねる」ことの後に、あるいは同時に

起こっていくのかもしれない。

「委ねる」の美しさ。身体性。愛すること。

そんなキーワードをもらった会になりました。

ゲストは広島で読書会を主催する杉本さん。

オンラインツルハシの原点に返るような、素敵な会になりました。

「場」ってなんだっけ。

自分はどこに立っているんだっけ。

そんな問いが何度も来ました。

カッコイイ人=問いの質が高い人

っていうのも素敵な定義だなあと。

印象に残ったのは「課題の明確さ」みたいなのって

分かりやすいけど、なんていうかな、美しくないっていうか。

それって、「委ねる」部分の少なさ、なのかもしれない。

本屋の最大の魅力は、「委ねられること」だと思う。

http://hero.niiblo.jp/e488702.html

(本屋は「委ねる」 19.1.10)

「学び」という文脈でもそうだ。

A地点からB地点(目標・ゴール)まで直線的に向かうことを

サポートすることがいわゆる「教育」そのものだと定義されている。

あるいは、「自分を変えたい」とか今回のテーマである

「自分の軸を見つけたい」みたいな文脈で行くと、

経験を踏まえて自分が変わったり、自分の軸を見つけたりすること

が「学び」であるとする。

それって何か窮屈というか、美しくないんだよね。

人や人生を変えるような教育やプログラムはやりたくない。

やりたいとしたら、

「問い」が生まれるような本屋をやりたい。

プログラムを用意するのではなく、

環境を整え、機会をひたすら提供したい。

(プログラムが機会であったりするのだけど)

だから「場」なのだろうと思う。

誰とやるか。どこでやるか。いつやるか。

もっとそれをカラダで感じたい。

身体性を大切にしたい。

カラダとココロを「場に委ねる」。

それが愛するということなのではないか、と杉本さんは言う。

読書会をやっていて、

「いま、生きててよかった~」と思える瞬間がある。

本を読んでいて、

「よくぞ、このタイミングでこの本を」と思える本がある。

それは「委ねる」ことの後に、あるいは同時に

起こっていくのかもしれない。

「委ねる」の美しさ。身体性。愛すること。

そんなキーワードをもらった会になりました。

2021年01月31日

「自分」という共有財産

「ビジネスの未来――エコノミーにヒューマニティを取り戻す」(山口周 プレジデント社)

これは、すごかったですね。

2017年秋に大阪・スタンダードブックストアで山積みされてた「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか」を読んだときの衝撃を思い出しました。

あの時。ああ、今やっていることは美しくないなと思い、帰りの新幹線の中で退職を決意しました。

いま読み進めていた2冊の本

「100分de名著 カールマルクス資本論」(解説 斎藤幸平)

「ブルシットジョブ~クソどうでもいい仕事の理論」(デヴィッド・グレーバー 岩波書店)

これらを「そもそも」っていうのから考えるのに最適な一冊。

哲学的でもあります。

山口さんの切れ味(書き味)、めちゃめちゃ好きです。

「ぐうの音も出ない」とはこのことか、と。

ビジネスはその歴史的使命をすでに終えているのではないか?

という書き出しから始まるこの本。

その使命とは「経済成長とテクノロジーの力によって物質的貧困を社会からなくす」です。

もはやその使命はほぼ果たされ、「祝祭の高原」にいるのだと説明します。

徹底してデータから低成長は危機ではなく通常モードであることを説明します。

「成長」とは本当に価値なのだろうか?と問いかけます。

そして、イノベーションを牽引し、再び経済成長をしているからのようなアメリカにおいても、

それは「富の移転」でしかないのだと。

それは200年前に自動車が発明された時とは、まったく社会的状況が異なるのだと。

僕が注目したのは、

P109に載っている「問題の普遍性」と「問題の難易度」のマトリックスです。

問題の普遍性が高く、問題の難易度が低い領域には、

多くの人が悩んでいる問題で、かつ、投資する資源は少なくて済むので、

多くの企業はそこに参入します。

松下電器が電化製品をつくり、トヨタが自動車を生産したわけです。

「課題を解決すること」がビジネスの本質であるとすると、

困ったことに、問題(課題)はだんだんと解消されていきます。

多くの家庭に洗濯機、冷蔵庫、テレビ、自家用車・・・が行き渡ってしまいました。

それを解決したのが「地理的拡大」でした。

アメリカに売り、ヨーロッパに売り、そしてアジア諸国に売ったわけです。

この「地理的拡大」に際して重要なのが「スケールメリット」です。

普遍的な課題(誰もが感じている課題)に対してアプローチするのなら、

多くの商品をより効率的に作ったほうが競争力を生みます。

ところが。

「普遍性が高く、難易度の低い問題」の領域こそが高いビジネス性を持っていたのですが、

その領域は解決されつくしてしまいました。しかも、これ以上の「地理的拡大」も望めません。

したがって、企業が採用する選択肢は2つ。

「普遍性が高いが、難易度の高い問題」へのアプローチ

「普遍性は低いが、難易度の低い問題」へのアプローチ

となります。

いわゆる「ニッチ市場を狙え」みたいなやつは後者で、中小企業が採用しやすい領域です。

大企業は余力(資本)がありますから、前者のアプローチも可能です。

しかし、いずれにしても、「経済合理性」という観点から考えれば、メリットが薄くなります。

これをP116で経済合理性限界曲線という形で表しています。

ラインの上側に抜けようとすると、問題解決の難易度が高すぎて投資を回収できない

左側に抜けようとすると問題解決によって得られるリターンが小さすぎて投資が回収できない

という限界に突き当たります。

つまり、市場は「経済合理性限界曲線」の内側の問題しか解決できないのです。

じゃあ、どうするのか?

山口さんは熱く、語りかけます。

引用するのは、サン=テクジュペリ「人間の大地」

人間であるということは、まさに責任を持つことだ。

おのれにかかわりないと思われていたある悲惨さをまえにして、恥を知るということだ。

仲間がもたらした勝利を誇らしく思うことだ。

おのれの石を据えながら、世界の建設に奉仕していると感じることだ。

モチベーションの源泉は「人間性に根ざした衝動」だと山口さんは言います。「衝動」とはつまり「そうせざるにはいられない」という強い気持ちのことです。損得計算を勘定に入れれば「やってられないよ」という問題を解決するためには、経済合理性を超えた「衝動」が必要になります。

たしかに、いわゆる「ソーシャル・イノベーション」を起こしている人たちの出発点は、

「衝動」に当事者意識を持ってしまったところから始まっているなあ、と。

普遍的問題については、あらかた解決してしまった高原社会にいる私たちに残された活動は次の2つです。

1 社会的課題の解決(ソーシャルイノベーションの実現)

経済合理性限界曲線の外側にある未解決の問題を解く

2 文化的価値の創出(カルチュラルクリエーションの実践)

高原社会を「生きるに値する社会」にするモノ・コトを生み出す。

そして

P236の「バリューチェーンからバリューサイクル」へと。

これは「東北食べる通信」なんかで起こっていることだよなと。

「責任ある消費」という概念。

~~~ここから一部引用

「自分が稼いだお金は自分が自由に使っていい」という自明のように見える言葉に、その「自由」はどのように認められるのか?と問いかけます。

ジョン・ロックは説明しました。自分の身体は自分の所有物である。そして労働はその身体を通じて行われる、したがってその労働の結果生み出された価値はその人のモノであり、そのい価値と交換することで得られたお金もその人のモノである。したがってそのお金は自由に使って構わない。

このロジックの違和感は起点となる「自分の身体は自分の所有物だ」という一文にあります

自分の身体は、生物学的には両親から贈与されたものですし、遺伝子レベルで過去に遡及していけば単細胞生物から永遠と続く無限の縁から贈与されているわけで、要するに「宇宙から与えられた」としか言いようがないものです。

私たちの存在は「死者」と「自然」から贈与されています。贈与されたモノは贈与し返さないといけません。私たちもまたいずれ「死者」あるいは「自然」として未来に生きる私たちの子孫に対して贈与する義務を負っているからです。つまり、私のいう「責任消費」というのは、贈与された私たちの存在を未来の子孫に対して贈与し返しましょう、ということになります。

~~~ここまで一部引用

いいですね。「世界は贈与で生きている」(近内悠太 ニューズピックス)を思い出しました。

http://hero.niiblo.jp/e490625.html

(20.5.3 手紙を受け取るために学ぶ)

僕たちが学ぶ目的は、「被贈与者であるという自覚」のためだとこの本を読んで思いました。

「責任ある消費」

それは「贈与」や「応援」の意味合いを持つ消費だと山口さんは言います。

経済成長を前提とした「大きく、遠く、効率的」という社会から

「小さく、近く、美しく」というベクトルへとシフトしていこうと。

先日、とある「誇り高き百姓」の家で、ご飯をご馳走になったのだけど、

自分の畑や山で録れた野菜・山菜料理に、手打ちそば、そしてどぶろくと

豊かさと誇りを感じる時間だった。ただただ、その時が美しいと感じた。

「誇り」とは、営みの中にあること、そして責任なのではないか、と思った。

被贈与者であることを知り、それを次に贈らなければならないと感じていること。

僕はこの「営みの中に入る」という方法が、

僕の15年の課題である、若者のアイデンティティ問題に直結しているように直感した。

旅行に行ったときに、観光客向けの整備されたキレイなレストランではなく、地域の人に長年愛される大衆食堂(たいていが中華やカツ丼)に行きたくなるのは、「営み」に入りたいからではないか。

「にいがたイナカレッジ」の1か月インターンが提供しているのも、集落を維持していく営み、つまり自分の人生を超える長さの「営み」の中に、自分を委ねてみること、なのではないか。

コモンズ(共有財産)の再生、再構築。

シェアハウスなどの「シェアの文化」もその萌芽だと思うのだけど。

それは、他でもない自分自身が「コモンズ(共有財産)」であることを知ることなのかもしれない。

ジョンロックの定義とはまったく逆で、「自分自身が自分のモノではない」という自覚から、

実はアイデンティティが立ち上がってくるのはないか、という仮説。

それが観光×教育のキーコンセプトになりそうな気がしています。

2020年07月24日

「結節点」としての私と「わたしたち」

「Designing Ours「自分たちごと」のデザイン~これからの個人・コミュニティ・社会」(渡辺保史)

読み終わりました。

2年以上の時が過ぎ、今こそ、読むべき時が来ました。

「情報デザイン入門」(平凡社新書 2001)から、

時代の10年先を行っていた渡辺さん。

「社会の時代」から「情報の時代」への変化の中で、

渡辺さんの先見の明がすごいなと。

約10年前にこんな世界を予感していたなんて。

本書は非売品なので、読むことができる人は少ないかもしれませんが。

ここにメモを。

~~~ここからメモ 1 経験デザインとインターフェイスについて

実際に会って行うことによって、新しい価値を生み出していくような、創造の場こそ本当の会議と呼ぶべきなのだろうと私たちは考えたい。

ワークショップの3つの特徴、すなわち「参加」と「経験」と「相互作用」である。

経験をデザインする、という発想と、そのデザインに参加できるかどうか、という視点。

経験をデザインするためには、商品やサービスの内容や形態の内容を「名詞」として考えるのではなく、それを経験する人々の行為つまり「動詞」として捉える発想が必要になってくる。車ではなく、移動する。電話ではなく、話す(あるいは伝える)。カメラではなく、記録する。住宅ではなく住む(暮らす)

人の経験は、ある一定の時間と空間的な広がりの中でなされるものである。その広がりは、経験の種類によって異なることは言うまでもない。こうした、時間と空間の中にデザインされるべき経験のかたちをとらえる場合には「物語」という発想でアプローチすることが極めて有効だ。自分たちが手掛けている仕事やつくり出すモノ(商品やサービス)を、物語の中に置いてみること。そうすれば、人はどのようにそのモノと出会い、どうやってそれを使い(経験)し、どうやってそれと離れ(あるいは場合によっては廃棄して)次の経験へと移行していくかというリアリティ。

異なるものをつなぎ、それぞれから何らかの資源や問題を引き出し、うまく組み合わせて、新しい価値を創り出し、問題を解決していくためのインターフェイスとなる人。

「インターフェイス」役を育てるためには、なによりも「実践のコミュニティ」をどう設計するかが鍵になるだろう、という確信を深めている。

~~~ここからメモ2 学びについて

大切なキーワードは「学び」で、一部の専門家から、「残り多く」の人へ知識が受渡されるのではなく、ある時空間を共有しながら、実践を通して、互いが学び合うこと。そんな実践コミュニティ。

地域社会の未来を構築する力の源泉として「学び」を捉えること。

メディアの3つのC「コンテンツ」「コンテナ」「コンベア」テレビで言えば番組、受像機、地上波・衛星派。三位一体のその構造がYoutubeやKindleなどの台頭によって崩れようとしている。

実は、教育においても近い将来、メディアで進んでいるとのと同じような三つのCが崩れる、あるいは新しい関係を結ぶような時代が待ち受けているんじゃないかと思っている。

三つのCを全て併せもっていたのが従来の大学だったけれど、Cのうちある部分は、大学の外から調達してきたり、外にもっと開放していくとか、他の組織と共有するとか。

たとえば、大学教育におけるコンテンツは授業そのもの。90分1コマを基本に教室というコンテナに入れて、大学という囲い込まれた環境というコンベアの中で展開されていた。

大学あるいは学校が持っていた機能を腑分けして再構成すると、実は学びの社会的な可能性はもっと広がるし、本来教育が持っていた価値を今までと違った形で提供すると、多くの人が参画し、担い手になっていくこともできる。

ノード(結節点)としての大学。

~~~ここからメモ3 コワーキングについて

コワーキングは、都市内の空きストックの単なる有効活用(場所貸し)でも、社会的に立場の弱いフリーランサーのためのアジール(避難場所)でもない。

これまで、仕事は組織の「所有物」と見なされ、ひとは組織から仕事を与えられて働いてきた。

戦後の高度経済成長期、ひとは組織の成長や目的とおのれを重ね合わせ、一心不乱に働くことで自身の豊かさを充足できると信じていた。

組織と個人のベクトルの同一化は、高度成長が終わってしばらくの間も、あたかも慣性の法則が作用しているごとく、ある程度は続いていたが、それもバブル経済のつかの間の繁栄がしぼむとともになし崩し的に消えていった。

「仕事」全体の再発明を余儀なくされているのかもしれない。

コンピュータとインターネットさえあれば「どこでも仕事ができる」と一般には思われがちだが、実際には「どこでも仕事ができ」てしまうからこそ、逆に「どこで、誰と、どんな風に働くのか?」にきわめて意識的にならざるを得ない。

そうした人々が、創造的な環境を実現する条件として強く希求するのが、居心地のよいコミュニティであるというのは非常に示唆的なことではないだろうか。

創造的な人材を引きつけるためには、企業でなくコミュニティの品質と活力が大切である。創造的会社の従業員は独立した起業家であり、どこで生活するかを自由に決める人種である。(「市民起業家」エドワード・マクラッケン 1997)

地域において最も必要なインキュベーターとは、「高速回線付きの安い貸しオフィス」などではなく、多様な人々が集う結節点的な場だと唱えた。もちろん、物理的な空間やインフラが不要だというわけじゃない。

それよりも大事なのは、ビジネスやまちづくりや文化活動を盛り上げる「地域全体のインキュベーター」なのではないか?

~~~ここまで本書より引用メモ

「経験デザイン」「学び」「コワーキング」と非常に示唆に富んだ文だが、

キーワードは「インターフェイス」と「結節点」だと思った。

もともと僕が渡辺さんに実際にお会いしたのは、

2003年の「はこだてスローマップ」のワークショップだった。

その時のことも本書に書いてあるが、「地図」というのはそもそも「インターフェイス」だと

地図というインターフェイス。インターフェイス「二つのものの間ににある接点、境界」

1 フィジカル(物理的に存在する)空間とデジタル情報空間

2 知識から経験へ

3 マップ作りを通して人と人を結びつける

このインターフェイスという考え方と

当時から聞いていたノード(結節点)というキーワードが

今になって立体的に見えてきた。

第10章 まちなかで模索する新しい働き方 より抜粋する

~~~ここから引用

どこでも仕事ができるようになったからこそ、逆に、どこで、どんな風に(そして誰と)働くのかに意識的にならざるを得ない。そこで強く希求されるようになったのがコミュニティだったのではないか。コワーキングの中心層であるフリーランスやスタートアップの起業家、あるいは社会起業家たちは、まぎれもなくコミュニティを必要とする人々である。

たとえば、フリーランスの生命線は、いかに多様な人々や組織とのつながりがあるか、いわゆる「ソーシャルキャピタル」を持っているか。あるいはある種の「生態系」の中で活動する自分を意識できるかどうかに尽きる。

とはいえ、それは単に人脈(コネ)があるとか、顔が利くという皮相なレベルではない。かつて名著「マインド・ネットワーク‐独創力から協創力の時代へ」(マイケル・シュレーグ 1992)で言及されたコラボレーション(協調・共創)の条件をクリアしていくこと。

ノマドやコワーキングを、ITによって可能になった「自由な」働き方という皮相な捉え方にとどめておくのはもうやめにしよう。働く単位が個人化・コミュニティ化していくスタイルであるという以上に、組織やそこでの生産(価値創出)のありかた自体の革新につながっていく、と考えた方がいいだろう。

それは、たとえば既に衰退してしまって久しい「生業」や「家業」といった概念の問い直しにもつながっていくだろう。要するに仕事の適正規模とは何なのかという問い直しである。成長や拡大をむやみに志向しないこと。ハンドリングできる規模を維持すること。それと、従来の組織型の仕事との違いは一体何なのか?明確な答えがあるわけではない。

経済とコミュニティをつなぐ新たな場所が求められている。その新しい場所は、従来の経済では自明だった前提や関係性を再考し、それを愉快なかたちで組み換えていくものとなっていくだろう。

コワーキングスペース、フューチャーセンター、ファブラボ・・・。広義の「つくる」営みを支援するそれらの場所が、オフィスや工場や学校といった機能分化されて久しい従来の場所に代わって、社会における新たな「生産」や「創造」を担っていく。もちろん、それが全面的にリプレースすることはありえないだろうが、これらに代表される新しい場所の増殖は何を意味するのか。

~~~ここまで引用

新型コロナウイルス下で「学び」に起こっていること、起こりつつあることは、まさにこれなんじゃないか。

「仕事」を「学び」に、「経済」を「教育」に置き換えてみる。

ひとりひとりが「フリーランスラーナー(学び手)」として、

ノマド・コワーキング的に学んでいくこと、

そして、そこには「コミュニティ(つながり・ソーシャルキャピタル)」の存在が必須であるということ。

先日のオンライン劇場ツルハシブックスで宮本明里が言っていた。

「問いが生まれるには、「手触り(感)」と「異物との出会い(違和感)」が必要だと言っていた。

その「手触り感」のためには、小さなコミュニティであることや「暮らし」に根差しているリアルが必要なのではないか。

そして、上の引用に書いてあるが、

メディアで起こっている3Cの変化は、これから、「学び」の世界で急速に起こることなのだろう。

▼▼▼ふたたび引用

メディアの3つのC「コンテンツ」「コンテナ」「コンベア」テレビで言えば番組、受像機、地上波・衛星派。三位一体のその構造がYoutubeやKindleなどの台頭によって崩れようとしている。

実は、教育においても近い将来、メディアで進んでいるとのと同じような三つのCが崩れる、あるいは新しい関係を結ぶような時代が待ち受けているんじゃないかと思っている。三つのCを全て併せもっていたのが従来の大学だったけれど、Cのうちある部分は、大学の外から調達してきたり、外にもっと開放していくとか、他の組織と共有するとか。

たとえば、大学教育におけるコンテンツは授業そのもの。90分1コマを基本に教室というコンテナに入れて、大学という囲い込まれた環境というコンベアの中で展開されていた。

大学あるいは学校が持っていた機能を腑分けして再構成すると、実は学びの社会的な可能性はもっと広がるし、本来教育が持っていた価値を今までと違った形で提供すると、多くの人が参画し、担い手になっていくこともできる。

▲▲▲ふたたびここまで引用

いままさに、これが起ころうとしている。

少なくとも、新潟県東蒲原郡阿賀町では起こりつつある。

新型コロナウイルスショックは、僕たちに問いかける。

「大学ってそもそもなんだっけ?」

いや、そもそも「学び」とはなんだっけ?

橘川幸夫さんが言う「情報の時代」は、

ひとりひとりが情報とリアルの「インターフェイス」であり、「ノード(結節点)」となる時代だろうと思う。

歴史的・贈与的意味合いからすれば、タテ(時間軸)のインターフェイス・結節点となり、

コミュニティ的意味合いからすれば、ヨコ(人軸)のインターフェイス・結節点となる。

そのような地域をフィールドとした学びの場に、

高校生も中学生も、地域に暮らす大人たちも、

一緒に「わたしたち」としての学び・プロジェクトを創っていくこと。

「わたしたち」のプロジェクトが持つ三次元的なベクトルのあたたかさと力強さに触れることで、

僕たちは、少し先の未来へと歩みを進めていくことができる。

2019年11月01日

伽藍を捨ててバザールに向かえ

「人生は攻略できる~君たちはこれからどう生きるか?」(橘玲 ポプラ社)

橘さんの本の面白さは、いかにも自己啓発っぽいタイトルなのに、

本人はこの世から自己啓発書を消滅させたいと思っていること。

僕が最初にファンになったのは、

「残酷な世界を生き延びるたったひとつの方法」(幻冬舎文庫)を読んだとき。

http://hero.niiblo.jp/e485390.html

参考:政治空間と貨幣空間のあいだ(17.7.20)

これでもかっていうくらい、エビデンスをもとに、

あなたは変われない、「やればできる」なんて嘘だ

っていうのを説いてくる。もはや絶望しかない。

まあ、この本はラストにめちゃめちゃ救いがあるのだけどね。

それは読んでからのお楽しみ。

今回の「人生は攻略できる」は

中学生でも読めるように平易な文章で書かれている。

学校図書館に入れるべき1冊。

さて。

今回もエッセンスのメモを書き起こします。

~~~ここから引用

好きなことの見つけ方

1 キャラに合った自分らしい生き方をする

2 トライ&エラーを繰り返す

知性とビッグファイブ

「知性」「経験への開放性」「堅実性」「外向性」「同調性」「安定性」

「圧倒的な努力」ができるのは好きなことだけ。

「やればできる」ではなく「やってもできない」を前提として人生ゲームの攻略法を考えるべきだ。

最初から「好き」がわかっていて、夢に向かって一直線に進んでいける幸運なひとを除けば、「好きを仕事にする」方法はたぶんひとつしかない。それはトライ&エラーだ。その時に大事なのは「会社」ではなく「仕事」を選ぶことだ。

君が知らなくても、君のスピリチュアルは知っているから。

ジョブズが「探し続けてください」というのは、「天職」が見つかるまで何度も転職しろとか、「運命の相手」が見つかるまで恋人を取り替えろということではない。「スピリチュアルが拒絶するもので妥協するな」ということだ。

トライ&エラーをしていくうちに、君のスピリチュアルが「好きなこと」を(偶然に)見つけてくれる。そうなれば、あとはそれに全力投球するだけだ。

会社は社員が幸福になるためのただの道具だ。

大事なのは「きらきら」のキャリアをつくることではなく、相手が納得する魅力的な「物語」を持つことだ。

だったらなぜ、これほどまでみんなが不動産を所有したがるのか?いちばんの理由は、農耕社会では土地を所有していないと生き延びられなかったからだろう。

「土地を失うことは死ぬことだ」というルールで何千年もやっていると、「土地なんかなくてもなんの不都合もない」という新しい時代に対応できなくて、使い古しの神話にしがみついてしまうのだ。

ウマい話は、君のところにはぜったいこない。ほんとうにウマい話なら、自分で投資するに決まっているから。だから、ウマい話はすべて無視すればいいのだ。

~~~ここまで引用

リアルだ。

やっぱリアル。そして言語化能力がすごい。

その通りすぎる。

そして本書は、働くこと、働き方についての核心に迫っていく。

~~~ここから引用

働き方には大きく3つある。クリエイター、スペシャリスト、バックオフィスだ。

拡張可能な仕事と拡張できない仕事。

将来の夢や、やりたいことを職業名で答えさせるっていうのは、スペシャリストの養成っていうメッセージになっている、ってことかな。

それではクリエイターは生まれないのかも。

「共感力」が必要とされる仕事はロボットに置き換えられにくい。

仕事と会社が一体化しているのはバックオフィスだけだから。

それに対してスペシャリストは、自分の専門が職業だと思っている。

「伽藍」と「バザール」。

「バザール」の攻略戦略は、「失敗を恐れずに、ライバルに差をつけるような大胆なことに挑戦して、一発当てる」だ。

「伽藍」の攻略戦略は、「失敗するようなリスクを取らず、目立つことは一切しない」だ。

だから、伽藍を捨ててバザールに向かわないといけないし、スペシャリストを目指さないといけない。

シリコンバレーでは大失敗すると投資家から高く評価されて、より大きなチャンスがめぐってきたりする。なぜなら、能力のない人間には大きな失敗などできないから。

伽藍とバザールではゲームのルールが正反対なのだ。ネガティブゲームを抜け出し、ポジティブゲームに徹せよ。そういう風に言われないとさ、単に失敗を恐れずにチャレンジしろって言われてもチャレンジできないけど、バザールに向かうのだから新しいことやってみろって言われたほうが納得するよね。

~~~

働き方の3分類もうなったけど、

やっぱり一番は伽藍とバザールの話だ。

インターネットは伽藍の壁を破壊しつつある。

「伽藍(がらん)」とは、寺院にある門のように、外界と遮断する壁の内部のことだ。

かつて会社は、そして地方は、さらには地域社会は、伽藍の中にあった。

そこでのゲームのルールは、橘さんのいうように「ネガティブゲーム」だ。

「失敗をするようなリスクを取らず、目立つことは一切しないこと」

失敗すれば、不義理をすれば、そのネガティブな評判は一生ついてまわる。

その壁は、破壊されたのだ。

あるいは、破壊されつつあるのだ。

世界はバザールに向かっている。

バザールとはオープンな市場だ。

誰かが珍しい良いものを売れば、それが評判を生んで儲かっていく。

粗悪品は評判によって淘汰されていく。

よいものはよいフィードバックがなされ、評判資本が増える。

たぶん、そんな社会へと変化しつつあるんだ。

そんなときに、「高校」と「地域」っていう文脈では、何をすればいいのか?

バザールな社会を生きていくことになる高校生にとっての価値はいったい何なのか?

自ら題材に出会い、探究し、自分なりの価値を見つけていくこと。

それだろう。

「百姓3.0」は自ら価値を決められる人、そして価値を生み出せる人をつくるっていうコンセプトだ。

その価値に共感してくれる人が

世界という大きなバザールにいるのかもしれない。

そこに届けるための方法を考えること。

それを「探究」できる場。

昨日、友人と話していて、

「高校生」が「地域」で「探究」に対する、

高校生自身が感じる「違和感」について話をしていた。

で、タイムリーな10月30日のこれ。

https://news.yahoo.co.jp/byline/endotsukasa/20191030-00148864/

まちづくりは「クソダセェからやりたくない」とのこと

リアルだなあ、と。

「高校生」が「地域」で「探究」もこれに陥りやすいのではないかなあと。

「高校生」が「地域」で「探究」。

その時の題材は「地域課題」であることが多い。

あるいは地域課題をベースに「SDGs」まで考えちゃったりしてるかもしれない。

それ、つまんねーなって。

何がつまらないのか。

「ベクトル」が一緒なんだ。

「地域の課題解決」みたいなベクトルが。

しかも、それを一元化された価値で評価されてしまう。

(それが「ルーブリック」評価だとしても一元化されていることには変わらない)

わー、それつまんねえなって。

学校っていう「伽藍」の中で踊らされているのに関しては

これまでとなんら変わらないじゃないかと。

そんなときに出てきたコンセプト

(株)グランドレベルの田中さんの「補助線」の話

https://blog.kitchhike.com/makanai-interview-tanakamotoko/

素人力を引き出す「補助線」っていうキーワード。

そう、それ!

そこにあるのかもしれない。

大切なことは「地域の課題解決」なんかじゃなくて、高校生ひとりひとりのスピリチュアルが「これだよ!」って思える題材に出会えること。

課題解決は目的ではなく結果だし、単なる機会にすぎない。

それを「伴走」ではなく、「伴奏」するようなかかわり。

それが田中さんのいう補助線をひく、ということなのかもしれない。

高校生に伝えたいこと。

与えられても与えられていなくても「機会」の中で自らの「違和感」をキャッチし、

それを深めていく中で「これだ!」って思える題材に出会い、

好奇心を原動力に深めていくことによって、「価値」に出会うこと。

思えば、僕は、大学時代にそんな探究をしていた。

地球環境問題の深刻さにかかわらず、エコバックを持ちましょうなどという

小手先の対策しかしていない現実に大きな違和感があった。

個人が幸せになるってどういうことなのか?そんな問いがあった。

たまたま僕は「畑で野菜を育てる」っていうところに深く感動し、

それを手段に環境問題へアプローチしてみようと思った。

現在も毎週日曜日朝、畑作業のあと朝ごはんを食べる活動

「まきどき村」の始まりはそんな「探究」から始まっていた。

その場所は、僕にとって「ふるさと」になった。

いまでもそこに足を踏み入れるとホッとする。

バザールを生きていく高校生へ

地域課題をこちらで設定するのではなく、

「機会」をともに味わいながら、補助線を引き、

さまざまなベクトルに探究が始まっていくような、

そんな活動をしていくこと。

そんな現場を僕は見てみたい。

2019年08月18日

人生は経営であると伝えること

内田樹さんの「下流志向」(講談社文庫 2007年)を読んだのは

2011年だった。

なぜ、地域コミュニティは崩壊したのか?

と

なぜ、子どもは学ばなくなったのか?

は共通する1つの原因があるのだと言う。

~~~以下、「教育は等価交換ビジネスではない」(2011.10.28ブログ)より引用

http://hero.niiblo.jp/e139329.html

子どもたちの社会参加は「家の仕事の手伝い」をする労働主体としてではなく、「モノを買う」という消費主体として社会に接するようになった。

世の中からは「賢い消費者」になれ、と要求され、幼いながら「費用対効果」の波にさらされる。

消費主体として、学校というシステムに対してするべき、最初の質問はこれだ。

「なんのために勉強するんですか?」

つまり。授業を受けるという苦痛の対価として何が得られるか?が理解できないと、私はその苦痛を提供しませんよ、取引不成立ですよ。と。

~~~

地域コミュニティに関しても同じだ。

草刈りやお祭りなどの対価に対して何を返してくれるんだ?

と問いかけた時点で、コミュニティの崩壊は始まるのだ。

そこに等価交換の原則はそもそもなかったからだ。

その受益者は、何代もあとの者や

目に見えない安心・安全などだからだ。

そして、世の中がそうであるように、新・自由主義的な、

「等価交換」「実力主義」「自己責任」という世界は、

教育の現場にも、ますます押し寄せてきている。

そして、子どもたちは問われる。

「やりたいことは何か?」

「あなたのできることは何か?」

しかし。

その「問い」以前に、子どもたち(というより大学生、20代、もっとか)が抱えているのは、

「自分はこの世に存在していていいのか?」

言い換えれば、

「自分は存在する価値があるのか?」

という問いだと思う。

その「存在承認」や「存在価値」

に対して、SNSやオンラインゲームは、サービスを提供する。

だからこそ、ビジネスが成立している。

しかし、オンライン上の

「存在承認」や「存在価値」の実感では十分ではない。

こうした、土台がはっきりとしないまま、

「キャリア教育」という名の何かが始まる。

そしてそれは、2000年代前半の

村上龍・幻冬舎の「13歳のハローワーク」

SMAPの「世界にひとつだけの花」

NHK「プロジェクトX」から「プロフェッショナル」へと

という3つの要素から

「自分は何者か?」問題が深刻さを増している。

~~参考

http://hero.niiblo.jp/e488809.html

「何者かにならなくてもいい」(2019.1.30)

~~~

じゃあ、どうすればいいのか?

何事もチャレンジして

さまざまなスキルを磨いて、

自分の得意を見つけて、

オンリーワンになって、

3つの仕事を組み合わせて100万人に1人の人材になって、

自らの存在価値を上げていけ。

その通りだと思う。

世の中で活躍している人は、そんな生き方をしている人たちだ。

「そんなのできない。」

と放棄した人たち、あるいは違和感を感じる人たちが

不登校になり、その後も家に引きこもっているのがこの国の現実だと思う。

「存在承認」を得られるチャンスをつくること。

それは、田舎に行くことだ。

「若いだけで自分は価値があるのではないか?」

と思うことだ。

僕がかかわっている大学生向けの新潟の田舎での1か月プログラム

「にいがたイナカレッジ」の大きな目的のひとつはそこにあるのだろうと思う。

そして3人の力を合わせて、「魔法をかける編集」を駆使して、

ひとつの創造的な何かを生み出すこと。

それを繰り返すことで、

その場が、そのメンバーがその人にとってのふるさとになっていく。

価値とは何か?を問い、

その設定した価値に向かってアクションすること。

それって、

大げさに言えば、「人生を経営する」っていうことになるのだと思う。

大学生に、高校生に、中学生にまず伝えたいこと。

「人生は経営である」ということ。

ドラッカーの経営者が答えなければならない5つの質問に答えること。

1 ミッションは何か

2 顧客は誰か

3 顧客にとって価値は何か

4 成果は何か

5 計画は何か

この5つに答えること。

特に2と3

顧客はだれで、顧客にとって価値は何か?

という問いに対して挑んでいくこと。

それこそがあなた自身の「価値観」を形成していく。

それは、人生が船旅だとしたら、コンパスのようなものだ。

コンパスを手に入れること。

その前に、まず人生が船旅の経営だと知ること。

それを始めていかないといけない。

「勉強しろ」と親や学校の先生から言われるから勉強する。

それは、「経営」じゃない。

村上龍が「13歳のハローワーク」で伝えたかったのは、

本当はこれだけの選択肢があるのだから意思を持って生きろっていうことんだったんじゃないのか。

「プロフェッショナル」とは、

精神的に独立した人たちのことなのではないか。

SMAPや楽曲を提供した槙原敬之は、

あなたの価値はもともと存在し、

それをただ表現することをすればいい、と言っていたのではないか。

本当はみんな「人生の経営者になれ」と言っていたんじゃないのか。

人生を経営する。

自らの人生の価値は自らが決める。

2000年代前半、

「平日は市役所でボチボチ働いて、夜と週末に好きなことするんです。」

と言い切っていた25歳女子がまきどき村の人生最高の朝ごはんに通ってきていた。

彼女は自分の人生を経営していたと思う。

どこに投資し、どういう価値を生み出していくか。

自分がもっとも輝ける瞬間をどう設計するか。

なんのために大学に行くのか。

どういう学びを手に入れるのか。

あるいは、大学生という身分で試行錯誤する4年間という時間を手に入れるのか。

そのためにやっている受験勉強にどれほどの投資価値があるのか。

人生が経営だとしたら、その質問に答えなきゃいけないんだ。

新潟の市民映画館「シネウインド」創設者の斉藤正行さんが言っていた。

「人はみな、人生の初心者なんさ」

そう。

やってみる以外にない。

でも、だからこそ、人生を経営する、という視点を手に入れて、

ふりかえり、試行錯誤すること。

顧客を設定し、その幸せのために全力を尽くすこと。

そしてそれは、必ずしも、「仕事」というカタチの表現方法による必要はないということ。

家庭でも、プライベートでも、人生は「経営」できるということ。

そういうことを、僕は伝えたい。

「強く生きろ、さもなくば奴隷になるぞ」

そんな風潮を僕は信じてもいないし、流されたくはない。

強く生きなくても奴隷にならない方法、

あるいはその方法を考えること。

それが人生を経営するということだと思う。

人生は経営である、と自覚すること。

そこから、「あなたの人生」がスタートする。

2018年05月18日

「ふるさと」を創出する方法

大学1年生の時、山形県出身の友人のところに、

どっさりとさくらんぼが送られてきた。

とても1人で食べきれる量じゃないから、

「みんなに配りなさい」というメッセージなのだろう。

ああ、ふるさとがあるっていいな、と思った。

相撲の期間になれば毎朝、

「昨日、琴ノ若見た?」で盛り上がっている山形県民なみんな。

郷土愛って素晴らしいなあって思った。

千葉県の新興住宅街で育った僕は、

別にロッテやジェフが好きなわけでもなく、

「祭り」は見るものだと思っていたし、

実家は「帰る」ものではなくて、「泊まりに行く」

ものだと思っていた。

人は、「ふるさと」を必要としていると思う。

帰っていける場所を必要としていると思う。

僕にとっての「ふるさと」は、

まきどき村である。

現在でも毎週日曜日に、人生最高の朝ごはん

を開催している。

発足当初の僕のテーマは、「ふるさとを創る」だった。

それは、僕自身の切実な

「ふるさと」に対するあこがれがあったのだろうと思うし、

大学時代のテーマだった「豊かさとは何か?」

に対する、ひとつの仮説を表現したかったからだと思う。

実際、まきどき村は(今でも)僕にとっての

「ふるさと」そのものだし、

日曜日にやっている「人生最高の朝ごはん」は

いつ参加しても、毎回が「人生最高」の朝ごはんだ。

「まきどき村」がふるさとである理由。

それは自然が豊かで、

農作業をする畑があって、

地域を愛する人たちがいて、

囲炉裏を囲んで朝食を食べられる。

からではないと知ったのは、

2010年のことだった。

川喜田二郎氏の「創造性とは何か?」(洋伝社新書)

を読み、衝撃だった。

ふるさとは、子どもながらに全力傾注して

創造的行為を行った結果、ふるさとになるのだという。

「全力傾注して創造的行為を行った場」

それがふるさとになるのだという。

そうか。

かつて「ふるさと」は、歌にあるように、

ウサギを追いかけた山であり、小鮒を釣った川だった。

それは、どうやったらウサギや小鮒が取れるか?

という創造的行為を繰り返したからである。

そういう意味では、

「ツルハシブックス」の「店員侍」はまた、

ふるさとを創造する行為だったと言えるだろう。

お店の運営という、

クリエイティブな行為を全力で行ったからだ。

人は「ふるさと」を必要としている。

そして、それは、

「創造的行為」を「全力傾注」して行うことによって創出することができる。

この夏、インターン先に迷っている大学生に、

僕がおすすめするのは、田舎インターン。

企業でのインターンは、

目標が決まっていて(そうじゃない体験型インターンもありますが)

目標達成に向けて行動目標を決め、それをやっていくことである。

そこではすでに「価値」が決まっている。

(売上げとか広報によるリーチ数とか顧客コミュニティづくりとか)

しかし、田舎インターンは、「価値」が明確ではない。

もちろん、地域における仕事づくりはひとつに価値ではあるのだけど、

地域の人たちと一緒に、「価値」について考え、

その「価値」を創出するため、やってみる。

その繰り返しを体感することができる。

大学時代に、やらなければいけないこと。

それは「価値」について考え、「価値」を表現すること。

それが創造的行為であれば、

結果としてその場所はふるさとになる。

だからもちろん、田舎じゃなくても、

東京のIT会社でもふるさとは創出することはできるのだけど、

そんな問いがたくさんあるし、

なにより、「自分はここにいていいんだ」っていう存在承認が

得られるから、田舎インターンはいいなあと思う。

さて、

寝苦しくない夏を知らないあなたへおくる(笑)

↑宮崎県出身のさくらさん談

「にいがたイナカレッジ」プロジェクト

夏の募集、説明会始まります。

東京は6月8日(金)夜@浅草と10日(日)午後@高田馬場

で説明会やっています。

現地ツアーもやっていますので、お問い合わせください。

どっさりとさくらんぼが送られてきた。

とても1人で食べきれる量じゃないから、

「みんなに配りなさい」というメッセージなのだろう。

ああ、ふるさとがあるっていいな、と思った。

相撲の期間になれば毎朝、

「昨日、琴ノ若見た?」で盛り上がっている山形県民なみんな。

郷土愛って素晴らしいなあって思った。

千葉県の新興住宅街で育った僕は、

別にロッテやジェフが好きなわけでもなく、

「祭り」は見るものだと思っていたし、

実家は「帰る」ものではなくて、「泊まりに行く」

ものだと思っていた。

人は、「ふるさと」を必要としていると思う。

帰っていける場所を必要としていると思う。

僕にとっての「ふるさと」は、

まきどき村である。

現在でも毎週日曜日に、人生最高の朝ごはん

を開催している。

発足当初の僕のテーマは、「ふるさとを創る」だった。

それは、僕自身の切実な

「ふるさと」に対するあこがれがあったのだろうと思うし、

大学時代のテーマだった「豊かさとは何か?」

に対する、ひとつの仮説を表現したかったからだと思う。

実際、まきどき村は(今でも)僕にとっての

「ふるさと」そのものだし、

日曜日にやっている「人生最高の朝ごはん」は

いつ参加しても、毎回が「人生最高」の朝ごはんだ。

「まきどき村」がふるさとである理由。

それは自然が豊かで、

農作業をする畑があって、

地域を愛する人たちがいて、

囲炉裏を囲んで朝食を食べられる。

からではないと知ったのは、

2010年のことだった。

川喜田二郎氏の「創造性とは何か?」(洋伝社新書)

を読み、衝撃だった。

ふるさとは、子どもながらに全力傾注して

創造的行為を行った結果、ふるさとになるのだという。

「全力傾注して創造的行為を行った場」

それがふるさとになるのだという。

そうか。

かつて「ふるさと」は、歌にあるように、

ウサギを追いかけた山であり、小鮒を釣った川だった。

それは、どうやったらウサギや小鮒が取れるか?

という創造的行為を繰り返したからである。

そういう意味では、

「ツルハシブックス」の「店員侍」はまた、

ふるさとを創造する行為だったと言えるだろう。

お店の運営という、

クリエイティブな行為を全力で行ったからだ。

人は「ふるさと」を必要としている。

そして、それは、

「創造的行為」を「全力傾注」して行うことによって創出することができる。

この夏、インターン先に迷っている大学生に、

僕がおすすめするのは、田舎インターン。

企業でのインターンは、

目標が決まっていて(そうじゃない体験型インターンもありますが)

目標達成に向けて行動目標を決め、それをやっていくことである。

そこではすでに「価値」が決まっている。

(売上げとか広報によるリーチ数とか顧客コミュニティづくりとか)

しかし、田舎インターンは、「価値」が明確ではない。

もちろん、地域における仕事づくりはひとつに価値ではあるのだけど、

地域の人たちと一緒に、「価値」について考え、

その「価値」を創出するため、やってみる。

その繰り返しを体感することができる。

大学時代に、やらなければいけないこと。

それは「価値」について考え、「価値」を表現すること。

それが創造的行為であれば、

結果としてその場所はふるさとになる。

だからもちろん、田舎じゃなくても、

東京のIT会社でもふるさとは創出することはできるのだけど、

そんな問いがたくさんあるし、

なにより、「自分はここにいていいんだ」っていう存在承認が

得られるから、田舎インターンはいいなあと思う。

さて、

寝苦しくない夏を知らないあなたへおくる(笑)

↑宮崎県出身のさくらさん談

「にいがたイナカレッジ」プロジェクト

夏の募集、説明会始まります。

東京は6月8日(金)夜@浅草と10日(日)午後@高田馬場

で説明会やっています。

現地ツアーもやっていますので、お問い合わせください。

2018年05月10日

「勘違いする人」を増やすには?

昨日は日立市大甕・コクリエで

若松ミライ会議でした。

写真撮るの忘れた。

昨日のお題は、

株式会社えぽっくのミッションと方向性を探る、です。

えぽっくweb

https://epochers.com/

まずは

3月の「コクリエドリンクス」でもやってもらった

えぽっくというか若松さんのヒストリーの紹介。

3月のコクリエドリンクスも聞いたのだけど。

http://hero.niiblo.jp/e487189.html

今回はメンバーも入れ替わっているのであらためて。

やってみて思ったこと。

やっぱり、なぜ?

を問うのは大切だなあと。

「シンプルに結果を出す人の 5W1H思考」(渡邉 光太郎 すばる社)

っていう本があるのだけど。

その中に

WHYの上にあるBIG WHYを探れ

という(だったかな)感じのことが書いてあって、

まさに昨日はそんな時間になった。

大学生のインターンシップから

兼業・副業のプロジェクトにシフトしつつあるえぽっくの

ルーツを探る90分となった気がする。

もともとは、

「環境問題」や「持続可能」という大きなテーマ理系の研究者を目指していたが、

膨大な時間がかかることを知り、ビジネスのジャンルで課題解決をはかることを目指し、

就職する。

その中で、経済的価値だけじゃない価値と

経済的価値を両立させる「ソーシャルビジネス」に関心を持つ。

農山村の商品づくりや人材育成の会社に勤めながら、

会社外で地域課題にチャレンジするプロジェクトに参加。

その経験が大きな出来事となり、

地元、茨城県に戻って、

インターン事業の立ち上げの地域おこし協力隊を経て、

現在は株式会社えぽっくを起業している。

そんな若松さんの話のハイライトは、

「勘違いする人を増やす」だった。

若松さんがそうだったように、

地域の現場に行ってみることで、課題を体感し、衝撃を受け、

人は「これは俺がやらないといけないんじゃないか」と勘違いする。

この課題を「体感」するというのが大切なのではないか。

「少子高齢が進み、、、」といくら言葉で聞いても、

それは脳が言葉で聞いているだけで、

(あるいは、教科書に出ているような子どもがお年寄りを支える図みたいな)

リアリティがないというか、体感がない。

でも、現場に行けば、

話を聞けば、そこにちゃんと「人」がいるんだ。

生身の「人」がそこにいて、そこに生きていて、暮らしがあること。

そういうリアル。

それは「知る」というより「感じる」といったほうがよさそうだ。

その「感じる」が起こったとき、

「勘違い」が生まれる。

「これは俺がやらないといけないんじゃないか。」

という使命感だ。

しかし、本当はこれはまったくもって勘違いなのであって、

冷静な人がいたら、

「それはあなたがやらなくてもいいのではないか?」

とか

「それをやって儲かるのか?」

普通に聞いちゃうんだよね。

でも、本人には、聞こえちゃったんだよ、何かが。

(なんか、小阪裕司さんの本っぽいな、表現が)

だから、勘違いしちゃった。

だから、行動せざるを得ない。

だってさ、「これは俺がやらないといけないんじゃないか?」だよ。

これは解決すべき課題だという「思い込み」と

これができるのは自分しかいないという「思い上がり」

がスタートアップには必要だと、大阪ボランティア協会の早瀬さんは言っていたけど。

まさにそれが起こるのが

「地域の現場」なんだなあと思った。

それは、言い方を替えれば、

「当事者意識の醸成」なのかもしれないなあ。

昨日も話をしていたけど、

「人生の経営者になる」っていうのがとても重要で、

それにはまず、

「人生の当事者」にならなきゃいけなくて。

その上で、ドラッカーの言う「5つの質問」に

答えていくプロセスを歩み始めるのかもしれないな、と。

誰に何を提供するのか

その価値はなんなのか

そんな問いを積み重ねて、

若松さんはいま、ここにいるんだなあってことが実感できた。

地域課題を解決したい。

地域の未来をつくりたい。

だから、現場に行く。

「現場」に行ってみることで

「価値」を問うことができる。

そして、「感じる」ことで「勘違いする人」を増やす。

「勘違いした人」が行動を起こす。

その人は、たとえ会社員のままであっても、「人生の経営者となる」

たぶんそういうサイクルを回していくことで、

地域にプレイヤーが増えて、地域の未来が作られていくのだろうと思う。

そんなえぽっくのミッションを実感した機会になりました。

参加していた大学生が

とても熱い感想を言ってくれたけど、

WHYを繰り返す場は

聞いてるほうも面白いなあと僕は思いました。

若松さん、今回もお世話になりました!

若松ミライ会議でした。

写真撮るの忘れた。

昨日のお題は、

株式会社えぽっくのミッションと方向性を探る、です。

えぽっくweb

https://epochers.com/

まずは

3月の「コクリエドリンクス」でもやってもらった

えぽっくというか若松さんのヒストリーの紹介。

3月のコクリエドリンクスも聞いたのだけど。

http://hero.niiblo.jp/e487189.html

今回はメンバーも入れ替わっているのであらためて。

やってみて思ったこと。

やっぱり、なぜ?

を問うのは大切だなあと。

「シンプルに結果を出す人の 5W1H思考」(渡邉 光太郎 すばる社)

っていう本があるのだけど。

その中に

WHYの上にあるBIG WHYを探れ

という(だったかな)感じのことが書いてあって、

まさに昨日はそんな時間になった。

大学生のインターンシップから

兼業・副業のプロジェクトにシフトしつつあるえぽっくの

ルーツを探る90分となった気がする。

もともとは、

「環境問題」や「持続可能」という大きなテーマ理系の研究者を目指していたが、

膨大な時間がかかることを知り、ビジネスのジャンルで課題解決をはかることを目指し、

就職する。

その中で、経済的価値だけじゃない価値と

経済的価値を両立させる「ソーシャルビジネス」に関心を持つ。

農山村の商品づくりや人材育成の会社に勤めながら、

会社外で地域課題にチャレンジするプロジェクトに参加。

その経験が大きな出来事となり、

地元、茨城県に戻って、

インターン事業の立ち上げの地域おこし協力隊を経て、

現在は株式会社えぽっくを起業している。

そんな若松さんの話のハイライトは、

「勘違いする人を増やす」だった。

若松さんがそうだったように、

地域の現場に行ってみることで、課題を体感し、衝撃を受け、

人は「これは俺がやらないといけないんじゃないか」と勘違いする。

この課題を「体感」するというのが大切なのではないか。

「少子高齢が進み、、、」といくら言葉で聞いても、

それは脳が言葉で聞いているだけで、

(あるいは、教科書に出ているような子どもがお年寄りを支える図みたいな)

リアリティがないというか、体感がない。

でも、現場に行けば、

話を聞けば、そこにちゃんと「人」がいるんだ。

生身の「人」がそこにいて、そこに生きていて、暮らしがあること。

そういうリアル。

それは「知る」というより「感じる」といったほうがよさそうだ。

その「感じる」が起こったとき、

「勘違い」が生まれる。

「これは俺がやらないといけないんじゃないか。」

という使命感だ。

しかし、本当はこれはまったくもって勘違いなのであって、

冷静な人がいたら、

「それはあなたがやらなくてもいいのではないか?」

とか

「それをやって儲かるのか?」

普通に聞いちゃうんだよね。

でも、本人には、聞こえちゃったんだよ、何かが。

(なんか、小阪裕司さんの本っぽいな、表現が)

だから、勘違いしちゃった。

だから、行動せざるを得ない。

だってさ、「これは俺がやらないといけないんじゃないか?」だよ。

これは解決すべき課題だという「思い込み」と

これができるのは自分しかいないという「思い上がり」

がスタートアップには必要だと、大阪ボランティア協会の早瀬さんは言っていたけど。

まさにそれが起こるのが

「地域の現場」なんだなあと思った。

それは、言い方を替えれば、

「当事者意識の醸成」なのかもしれないなあ。

昨日も話をしていたけど、

「人生の経営者になる」っていうのがとても重要で、

それにはまず、

「人生の当事者」にならなきゃいけなくて。

その上で、ドラッカーの言う「5つの質問」に

答えていくプロセスを歩み始めるのかもしれないな、と。

誰に何を提供するのか

その価値はなんなのか

そんな問いを積み重ねて、

若松さんはいま、ここにいるんだなあってことが実感できた。

地域課題を解決したい。

地域の未来をつくりたい。

だから、現場に行く。

「現場」に行ってみることで

「価値」を問うことができる。

そして、「感じる」ことで「勘違いする人」を増やす。

「勘違いした人」が行動を起こす。

その人は、たとえ会社員のままであっても、「人生の経営者となる」

たぶんそういうサイクルを回していくことで、

地域にプレイヤーが増えて、地域の未来が作られていくのだろうと思う。

そんなえぽっくのミッションを実感した機会になりました。

参加していた大学生が

とても熱い感想を言ってくれたけど、

WHYを繰り返す場は

聞いてるほうも面白いなあと僕は思いました。

若松さん、今回もお世話になりました!

2018年04月01日

ともに学ぼう

花巻・宮沢賢治先生からの

萩・吉田松陰先生

そして、4月1日、水戸・千波湖。

そんな旅をしていました。

賢治先生は言った。

「諸君はこの颯爽たる

諸君の未来圏から吹いて来る

透明な清潔な風を感じないのか」

と。

松陰先生は、その生き様からたくさんのことを伝えた。

そんなことをぼんやり考えながら、

電車で読んだ本。

盛岡・さわや書店「ORIORI」で購入。

「暇と退屈の倫理学」(國分功一郎 太田出版)

これが深くて、

カッコよくて、

もうシビれまくって読んでました。

分厚い1冊ですが、読み終わりました。

暇と退屈はイコールではなく、

退屈は消費社会によって

うまく絡み取られているのではないか

と深く問題提起する。

ラストのここにシビれた。

~~~以下引用

別に20年の間、同じ問題を考え続けてきたわけではない。

そうではなくて、

「俺はこういうことを考えているんだ。君はどう思う?」

と手渡せるものができたという意味である。

~~~以上引用

カッコいい。って。

この本には、ひたすら考え続け、

問い続けてプロセスがあますところなく書かれている。

知の旅、哲学の旅と呼ぶべきような本だ。

うまく内容をまとめられないのだけど、

一言でいえば、

人は、退屈から逃れようと、奴隷になることを欲してしまう。

しかし、そうなっても、日常的に退屈は襲ってくる。

そのせめぎあいの中で、どうやって学び、新たな世界を獲得していくか。

そういうのがたぶん、生きるということなんだ。

うまく説明できないけど、こんな感じ。

人がなぜ、本を読むのか。

そして人がなぜ、本を読まないのか。

それがわかったような気がした。

そして僕が本屋である意味も。

僕は揺さぶりたいんだ。

あなたの、そして私の世界観を。

もっと世界は広いかもしれないと、

そんな好奇心を揺さぶりたいんだ。

僕がつくる本棚は、

「俺はこういうことを考えているんだ。君はどう思う?」

っていうメッセージだ。

そうやって対話していたいんだ。

特に、大学生、高校生、中学生

社会の価値観に対し、違和感を感じながら、

どうしていいかわからずに苦しんでいる。

他者評価の檻の中で、

何かにおびえながら、

どう生きていくか、考えている人たちに、

「ともに学ぼう」と

投げかけたいんだ。

そんな本のある空間をつくる。

それが、本日からの僕の仕事です。

茨城のみなさん、水戸のみなさん、

たいへんお世話になりました!

ありがとうございました。

2018年02月23日

違和感から問いへ。問いから仮説へ。仮説と志のあいだ。

なんのためにうまれて

なにをしていきるのか。

こたえられないなんて

そんなのはいやだ

なにがきみのしあわせ

なにをしてよろこぶ

わからないままおわる

そんなのはいやだ

(アンパンマンのマーチより)

これって、ドラッカーでいうところの

「ミッションは何か?」

「顧客にとって価値は何か?」

っていう問いですよね。

問いがあるね、アンパンマン。

きっと、この問いには根源的なものがあって、

きっと思春期の若者は、問いかけているのだろうと思う。

いや、40のおっさんになっても、

同じように問いはあるのだけどね。

みんな、考えないようにしているのかな。

それとも、思考停止という価値に染められてしまったのだろうか。

みんな「ミッションは何か?」

つまり、「志」を求めて

あてもなく旅をしているように思う。

しかしながら、いきなりぼんやりと、

「自分のミッションとはなんだろう?」って

考えても、何から考えていいかわからないだろうし、

私たちは、宗教の開祖ではないから、

天命というものが空から降ってくるわけでもない。

一発で見つけようとせずに、

「志」はこれなんじゃないか?

という仮説を立てて、実行すること、

そして振り返ること、この繰り返しでしかないと思う。

僕は高校1年の時、クラス最下位を取るくらいに劣等生だったのだけど、

3年の時に市立図書館で「沙漠緑化に生命を賭けて」という本に出会い、

著者である遠山正英先生のいる、鳥取大学農学部が第一志望となって、

そこから受験勉強を開始した。

僕のミッションは砂漠の緑化だと、本気で思っていた。

まあ、結果は、新潟大学農学部に入ったのだけど。

2002年1月には、不登校の中学3年生に出会って、

最初はぜんぜんしゃべらなかった彼が、

だんだんと心を開いてきて、話をするようになった。

そのとき感じが強烈な違和感。

「なんでだ?」って思った。

当時、僕はプータローだった。

勤めていた地ビール屋さんを9か月で退職して、ブラブラしていた。

もっと立派な大人がたくさんいるだろう。

それなのになぜ?

「違和感」が「問い」に変わる。

「問い」から仮説を立てる。

僕がプータローであることに価値があった場合。

・学校と家庭以外の地域で多様な大人に出会うことが必要なのではないか?

と考え、山形を中心に行われていた「だがしや楽校」をモデルに、

遊びと学びの寺子屋「虹のひろば」を実施した。(2005~2010)

・本を通じて、中高生と地域の大人が出会う仕組みとして、

地域の大人から寄贈してもらった本を、若者が暗やみで発掘する

地下古本コーナー「HAKKUTSU」を開始した(2011~2015)

その動きが、現在、

東京都練馬区で行っている「暗やみ本屋ハックツ」(2015~)や、

大阪市旭区の千林で行われている「こめつぶ本屋」(2017~)や

川崎市中原区の武蔵新城駅前の「新城劇場」(2017)にも設置された。

しかし、この問いに対する仮説は、これだけではなかった。

それに気づいたのは、僕が「本の処方箋」をやるようになったからだ。

「本の処方箋」は、

問診票にお気に入りの書店、最近読んでいる本や、

悩んでいることを書いてもらいながら、それに基づいて対話をし、

3冊程度の本を提案するものなのだけど。

特に大学生や20代に好評である。

本の処方箋@nabo(長野県上田市)

それをやっていて気づいたこと。

友人に、「西田さんは本を通じて人と向き合いたいんですね。」

って言われたときに、「あれっ」て思った。

向き合いたくない。

僕は話や悩みを聞くのは好きだけど、

向き合いたくはないのだ。

だから、本棚のほうを向いて、話をしているのだ。

話を聞いているフリをして、(いや、聞いてるとは思うんですが)

意識の何%かは、どんな本がいいかなって、思っている。

あとは、僕自身が、

その悩みを解決しようとするわけではなくて、

「共に悩みたい」っていう願望があるんだなと。

だから、

「向き合って、悩みを解決する」のではなく、

「向き合わずに、共に悩む」という価値を提供しているのが

「本の処方箋」なのかもしれない。

それってさ、もしかしたら

2002年の時の違和感からの問いへのひとつの仮説になっているんだ。

彼が心を開いたのは、

僕がテキトーな大人で、彼に真剣に向き合わなかったことや、

「共に悩みたい」という欲求が僕の中にもあったからではないかと。

実は中高生にとって、必要なのは、

喫茶店のマスターのような、話を聞いているようで

真剣には向き合わず、意外性のある一言をくれる大人なのではないかと。

これが第2の仮説だ。

そしてもうひとつ。

今年1月に福島県白河のカフェ「EMANON」に行って思ったこと。

http://hero.niiblo.jp/e486769.html

(「ベクトル感」を感じる 18.1.15)

高校生が集まってくるこのカフェに、何があるのか?

僕がインタビューをして、思ったのは、「ベクトル感」だった。

「ベクトル感」とは、

この人は、この方向に向かっているんだな

と感じること。

エマノンとは、そういう「名もなき」若者が、

それぞれの方向へのベクトルを持ちながら、

実験的に何かをやってみる、という場所だった。

だから、高校生が集まったのだ。

つまり、高校生は「ベクトル感」を必要としているのではないか?

これが第3の仮説だ。

2002年1月、僕は無職だった。

でも、畑をやっていた。

どうやって食っていくか?

っていうビジョンは無かったけど、

僕にはきっと、27歳ならではの「ベクトル感」があった。

以上3つの仮説は、

2002年の時に感じた「違和感」から始まった「問い」に対するものだ。

この「仮説」を実行してみる。

それを繰り返すと、

人は「志」を手に入れられるのではないだろうか。

僕だったらこの3つを総合した場をつくるのだ。

・地域の多様な大人に出会える場

・悩みに対しては「共に悩む」という姿勢で臨む

・「ベクトル感」のある大人を呼んでイベントをする

などなど。

そういう場を中高生は必要としている。

たぶんね。

仮説だから、わからないけど。

仮説と志って、同じようなものではないかな。

志を持てば、人生は学問になる、ですよね、深谷さん?

なにをしていきるのか。

こたえられないなんて

そんなのはいやだ

なにがきみのしあわせ

なにをしてよろこぶ

わからないままおわる

そんなのはいやだ

(アンパンマンのマーチより)

これって、ドラッカーでいうところの

「ミッションは何か?」

「顧客にとって価値は何か?」

っていう問いですよね。

問いがあるね、アンパンマン。

きっと、この問いには根源的なものがあって、

きっと思春期の若者は、問いかけているのだろうと思う。

いや、40のおっさんになっても、

同じように問いはあるのだけどね。

みんな、考えないようにしているのかな。

それとも、思考停止という価値に染められてしまったのだろうか。

みんな「ミッションは何か?」

つまり、「志」を求めて

あてもなく旅をしているように思う。

しかしながら、いきなりぼんやりと、

「自分のミッションとはなんだろう?」って

考えても、何から考えていいかわからないだろうし、

私たちは、宗教の開祖ではないから、

天命というものが空から降ってくるわけでもない。

一発で見つけようとせずに、

「志」はこれなんじゃないか?

という仮説を立てて、実行すること、

そして振り返ること、この繰り返しでしかないと思う。

僕は高校1年の時、クラス最下位を取るくらいに劣等生だったのだけど、

3年の時に市立図書館で「沙漠緑化に生命を賭けて」という本に出会い、

著者である遠山正英先生のいる、鳥取大学農学部が第一志望となって、

そこから受験勉強を開始した。

僕のミッションは砂漠の緑化だと、本気で思っていた。

まあ、結果は、新潟大学農学部に入ったのだけど。

2002年1月には、不登校の中学3年生に出会って、

最初はぜんぜんしゃべらなかった彼が、

だんだんと心を開いてきて、話をするようになった。

そのとき感じが強烈な違和感。

「なんでだ?」って思った。

当時、僕はプータローだった。

勤めていた地ビール屋さんを9か月で退職して、ブラブラしていた。

もっと立派な大人がたくさんいるだろう。

それなのになぜ?

「違和感」が「問い」に変わる。

「問い」から仮説を立てる。

僕がプータローであることに価値があった場合。

・学校と家庭以外の地域で多様な大人に出会うことが必要なのではないか?

と考え、山形を中心に行われていた「だがしや楽校」をモデルに、

遊びと学びの寺子屋「虹のひろば」を実施した。(2005~2010)

・本を通じて、中高生と地域の大人が出会う仕組みとして、

地域の大人から寄贈してもらった本を、若者が暗やみで発掘する

地下古本コーナー「HAKKUTSU」を開始した(2011~2015)

その動きが、現在、

東京都練馬区で行っている「暗やみ本屋ハックツ」(2015~)や、

大阪市旭区の千林で行われている「こめつぶ本屋」(2017~)や

川崎市中原区の武蔵新城駅前の「新城劇場」(2017)にも設置された。

しかし、この問いに対する仮説は、これだけではなかった。

それに気づいたのは、僕が「本の処方箋」をやるようになったからだ。

「本の処方箋」は、

問診票にお気に入りの書店、最近読んでいる本や、

悩んでいることを書いてもらいながら、それに基づいて対話をし、

3冊程度の本を提案するものなのだけど。

特に大学生や20代に好評である。

本の処方箋@nabo(長野県上田市)

それをやっていて気づいたこと。

友人に、「西田さんは本を通じて人と向き合いたいんですね。」

って言われたときに、「あれっ」て思った。

向き合いたくない。

僕は話や悩みを聞くのは好きだけど、

向き合いたくはないのだ。

だから、本棚のほうを向いて、話をしているのだ。

話を聞いているフリをして、(いや、聞いてるとは思うんですが)

意識の何%かは、どんな本がいいかなって、思っている。

あとは、僕自身が、

その悩みを解決しようとするわけではなくて、

「共に悩みたい」っていう願望があるんだなと。

だから、

「向き合って、悩みを解決する」のではなく、

「向き合わずに、共に悩む」という価値を提供しているのが

「本の処方箋」なのかもしれない。

それってさ、もしかしたら

2002年の時の違和感からの問いへのひとつの仮説になっているんだ。

彼が心を開いたのは、

僕がテキトーな大人で、彼に真剣に向き合わなかったことや、

「共に悩みたい」という欲求が僕の中にもあったからではないかと。

実は中高生にとって、必要なのは、

喫茶店のマスターのような、話を聞いているようで

真剣には向き合わず、意外性のある一言をくれる大人なのではないかと。

これが第2の仮説だ。

そしてもうひとつ。

今年1月に福島県白河のカフェ「EMANON」に行って思ったこと。

http://hero.niiblo.jp/e486769.html

(「ベクトル感」を感じる 18.1.15)

高校生が集まってくるこのカフェに、何があるのか?

僕がインタビューをして、思ったのは、「ベクトル感」だった。

「ベクトル感」とは、

この人は、この方向に向かっているんだな

と感じること。

エマノンとは、そういう「名もなき」若者が、

それぞれの方向へのベクトルを持ちながら、

実験的に何かをやってみる、という場所だった。

だから、高校生が集まったのだ。

つまり、高校生は「ベクトル感」を必要としているのではないか?

これが第3の仮説だ。

2002年1月、僕は無職だった。

でも、畑をやっていた。

どうやって食っていくか?

っていうビジョンは無かったけど、

僕にはきっと、27歳ならではの「ベクトル感」があった。

以上3つの仮説は、

2002年の時に感じた「違和感」から始まった「問い」に対するものだ。

この「仮説」を実行してみる。

それを繰り返すと、

人は「志」を手に入れられるのではないだろうか。

僕だったらこの3つを総合した場をつくるのだ。

・地域の多様な大人に出会える場

・悩みに対しては「共に悩む」という姿勢で臨む

・「ベクトル感」のある大人を呼んでイベントをする

などなど。

そういう場を中高生は必要としている。

たぶんね。

仮説だから、わからないけど。

仮説と志って、同じようなものではないかな。

志を持てば、人生は学問になる、ですよね、深谷さん?

2018年02月09日

「向き合わない」で「パラレル」につくる

ついつい、「多数派」とか「権威のあるもの」とかに挑んでしまう。

「経済至上主義社会」とか「学校」とか。

「本の処方箋」の価値は、

「人の悩み」に対して「向き合わない」ということだと思う。

話を聞いているとき、

僕の意識の半分は、本棚のほうを向いている。

どんな本がいいのかなあと

感性が発動している感じだ。

そして

1 ストレートで悩みに直結する本

2 変化球で悩みにアプローチする本

3 話と全然関係ないけど思いついた本

を提案する。

そっか。

「向き合わない」「対抗しない」って大事かも、と。

僕がいま大学生に一番伝えたいことは、

「就職」も「インターン」も

「旅をする」のも、「本を読む」のも、

「学びの場の選択」に過ぎないっていうこと。

個人戦か、団体戦かの違いはあるけど。

そしてそのひとつひとつのプロジェクトは、

「小さな船」のようなもので、

その船のコンパス(価値観・バリュー)を共有して、

行き先(ビジョン)を決めて、

乗組員と顧客の幸せ(ミッション)を果たしながら進んでいく。

そんな小さな船の航海のようなものだと思う。

だとすると、

挑まなくてもいいのかもしれないなって思った。

批判はしない。

パラレル(並行)に走る船を作ればいいのだ。

正確に言うと、その海は3次元空間(もしかしたら4次元)

を漂っているので、並行していないかもしれないが。

いよいよ。

2002年から、というか

たぶん大学時代に、教育学部の自主ゼミに

出た時からの思い。

思考停止こそが不幸の源泉であり、

考え続けることこそが希望である。

そして、「学校」というシステムは、

「効率化」のために

「思考停止」することを良しとするシステムなんだって。

まあ。

それは、それとして。

江戸時代にも、

藩校に対して、私塾があったように。

公立学校や仕組化された「学校」に挑む、

就活のシステムや形骸化されたインターンに挑む、

のではなくて、

パラレルにつくるんだ。

もうひとつの選択肢を。

たとえばそれは、本屋さんの形をしている、

パラレルでオルタナティブな学びの場

をたくさん作っていったらいいんじゃないかなって。

向き合わないし、挑まない。

「職場」も「学校」も、

そのひとつに過ぎないのだから。

そんな船旅に、たくさんの自分の分身を

載せていくような、

そんな感覚になれたら楽しいかもなと

いろいろ妄想してみた。

「経済至上主義社会」とか「学校」とか。

「本の処方箋」の価値は、

「人の悩み」に対して「向き合わない」ということだと思う。

話を聞いているとき、

僕の意識の半分は、本棚のほうを向いている。

どんな本がいいのかなあと

感性が発動している感じだ。

そして

1 ストレートで悩みに直結する本

2 変化球で悩みにアプローチする本

3 話と全然関係ないけど思いついた本

を提案する。

そっか。

「向き合わない」「対抗しない」って大事かも、と。

僕がいま大学生に一番伝えたいことは、

「就職」も「インターン」も

「旅をする」のも、「本を読む」のも、

「学びの場の選択」に過ぎないっていうこと。

個人戦か、団体戦かの違いはあるけど。

そしてそのひとつひとつのプロジェクトは、

「小さな船」のようなもので、

その船のコンパス(価値観・バリュー)を共有して、

行き先(ビジョン)を決めて、

乗組員と顧客の幸せ(ミッション)を果たしながら進んでいく。

そんな小さな船の航海のようなものだと思う。

だとすると、

挑まなくてもいいのかもしれないなって思った。

批判はしない。

パラレル(並行)に走る船を作ればいいのだ。

正確に言うと、その海は3次元空間(もしかしたら4次元)

を漂っているので、並行していないかもしれないが。

いよいよ。

2002年から、というか

たぶん大学時代に、教育学部の自主ゼミに

出た時からの思い。

思考停止こそが不幸の源泉であり、

考え続けることこそが希望である。

そして、「学校」というシステムは、

「効率化」のために

「思考停止」することを良しとするシステムなんだって。

まあ。

それは、それとして。

江戸時代にも、

藩校に対して、私塾があったように。

公立学校や仕組化された「学校」に挑む、

就活のシステムや形骸化されたインターンに挑む、

のではなくて、

パラレルにつくるんだ。

もうひとつの選択肢を。

たとえばそれは、本屋さんの形をしている、

パラレルでオルタナティブな学びの場

をたくさん作っていったらいいんじゃないかなって。

向き合わないし、挑まない。

「職場」も「学校」も、

そのひとつに過ぎないのだから。

そんな船旅に、たくさんの自分の分身を

載せていくような、

そんな感覚になれたら楽しいかもなと

いろいろ妄想してみた。

2017年12月11日

瓶の中に紙切れを入れ、封をして海に流すことだけ

「暗やみ本屋ハックツ」の

2017年度振り返り+忘年会でした。

サンクチュアリ出版副社長の金子さんと

ブックスタマの社長の加藤さんと

トーハンの水井さんと僕の

おじさん4人ではじまったプロジェクト。

上石神井の本屋「ブックスタマ」(現在は閉店)

の会議室を拠点に、2015年3月に活動を開始。

4月にクラウドファンディング。

6月から工事を行い、9月にオープンした。

代表は宮本明里さん。

新潟・ツルハシブックスの地下にあった

「地下古本コーナーHAKKUTSU」の東京版。

プロジェクト名(店名)を

「暗やみ本屋ハックツ」とした。

月に1度だけオープンする古本屋さん。

いちばん議論したのは、

20代までにするか、思い切って10代限定にするか。

もともと、

ハックツには、

「10代(特に中高生)に本を読んでほしい」という思いが詰まっていた。

だから、

価格設定は20代300円、10代200円、中高生は100円だった

(つまり、小学生は200円)

思い切って10代に絞った。

コンセプトは、「10代に本を通じて、手紙を届ける」

手紙とは、手書きのメッセージと本そのもの。

10代に読んでほしい本をメッセージと共に、

暗やみ本屋に託す。

10代がやってきて、

懐中電灯を頼りに、1冊の本を探す。

目の前に飛び込んでくる手書きのメッセージ。

ピンと来た本を買う。

そういう仕組みだ。

そして、もうひとつ、

本の集め方。

通称「10代に贈りたい本」寄贈本読書会

っていうのを毎回営業後の空間で行い、

商店街で買い出ししてきたごはんをみんなで食べた。

この「10代に向けて」っていうのが、

普通の読書会(あまり出たことないけど)

オープンマインドを作るために

有効なツールであることを知った。

僕は、知らない本を説明されても、

あまり心が動かないのだけど

(特にファンタジーやSFはイメージが湧かない)

なぜ10代に贈りたいのか?

っていうテーマだと、

その人自身のストーリーが語られるので、

聞いていて面白いのだ。

そして昨日、

2017年のふりかえりと今後の展望ミーティング

2017年は「暗やみ本屋ハックツ」にとっては

大きな動きの年となった。

ブックスタマ上石神井店の閉店に伴い、

場所そのものが使えなくなったのだ。

移転先を探していた時に、

ハックツのチラシを置かせてもらっていた

cafe30の店主さんが、

「月に1度、使っていいですよ。」と言ってくれ、

春からそちらを会場に開催していた。

そして、代表の宮本さんが転勤となり、

2015年当初は大学生だった原さんにバトンタッチ。

そして、この秋、

cafe30がビルの建て替えのため、

使えなくなり。

先月は雑司ヶ谷イベントに出店、

来年3月には、関町図書館とコラボイベントをすることになっている。

そこで、

特に練馬区近郊に地縁のある方に、おたずねします。

・月に1度、「暗やみ本屋ハックツ」を開催させてくれる場所

(1回限りの開催でもありがたいです)

・ハックツ用の本やノボリなどを保管させてくれる場所

を探しています。

現在、中学生高校生スタッフが活躍しているので、

上石神井近辺より自転車でいける場所を探しています。

もし、心当たりのある方は、西田までご一報ください。

2017年度振り返りでは、

「固定の活動する場所がほしい」

っていう声が出た。

たしかにそうだ。

そこに行けば、という場所があることは、

活動にとってとても大切だ。

一方で、場所がないことで、

いろんな場に出ていくことができる。

スタッフにとっては、

ミーティングなどをしたりする場所が

心のよりどころになったりする。

また、寄贈本を集める時も、

その場所で読書会を開催できれば

その場所に置いておけるが、違う場所であれば

保管場所まで運ばなければならない。

一方お客である10代にとってはどうだろうか。

固定の場所に集まってくる中高生がいる。

同じ場所で開催することで

徐々に心を開き、中高生がスタッフと談笑する姿を

何度も見てきた。

しかし、本質的には、

「暗やみ本屋ハックツ」の活動は、

「機会提供」である。

その日、偶然にも、

暗やみで、本を見つけ、購入して、読んでみた。

その日、偶然にも、

店番をしていたスタッフのお兄さんと話をしてみた。

そんな機会の提供であり、

その結果、10代がどうなるか?は

第一義ではない。

「機会提供」そのものに価値があると僕は思っている。

だからいつも、取材のときは困った。

「ハックツした若者にどうなって欲しいですか?」

別にどうなってもほしくない。

ただ、本との出会い、人との出会いを提供したい。

それがすべてだ。

そんなことをミーティングで確認した。

話はその8時間前にさかのぼる。

僕はハックツの荷物の運び出し向かっている電車の中で、

1冊の本を読み終えようとしていた。

「断片的なものの社会学」(岸政彦 朝日出版社)

この一節がとっても素晴らしくタイムリーだったので、

少し引用したい。

~~~ここから引用

何も特別な価値のない自分というものと、

ずっと付き合って生きていかなければならないのである。

かけがえのない自分、というきれいごとを歌った歌よりも、

くだらない自分というものと何とか折り合いをつけなければならないよ、

それが人生だよ、という歌がもしあれば、ぜひ聞いてみたい。

ただ、私たちの人生がくだらないからこそ、できることがある

賭けに勝ったとき手に入れるのは、「何ものかになれた人生」である。

そして負けたときに差し出すのは、「何ものにもなれなかった人生」そのものである。

もしこのとき、人生そのものが、とてつもなく素晴らしい、

このうえなく価値のある、ほんとうにかけがえのないものだったら、どうなるだろう。

誰もそれを、自ら捨てようとはしないだろう。

さて、「天才」がたくさん生まれる社会とは、どのような社会だろうか。

それは、自らの人生を差し出すものがとてつもなく多い社会である。

神ではない私たちは、それぞれ、

狭く不完全な自分という檻に閉じ込められた

断片的な存在でしかない。

そして、私たちは小さな断片だからこそ、

自分が思う正しさを述べる「権利」がある。

それはどこか「祈り」にも似ている。

その正しさが届くかどうかは自分で決めることができない。

私たちにできることは、

瓶の中に紙切れをいれ、

封をして海に流すことだけだ。

それがどこの誰に届くか、

そもそも誰にも届かないのかを

自分ではどうすることもできない。

~~~ここまで引用

いいな、この本。

ハックツの活動に無理無理キレイにつなげようと

するならば、

「10代の誰かのために」

差し出された1冊の本は、

その人の人生の一端であり、

その人の祈りであり、「正しさ」でもある。

(僕は「正しさ」よりは「美しさ」っていう言葉を使いたいけど)

私たちにできることは、

瓶の中に紙切れをいれ、

封をして海に流すことだけだ。

そうそう。

ハックツっていうのは、そういう活動だし、

そこに共感した人たちが集まってきている。

実は、世の中という大海原には、

たくさんの紙切れの入った瓶が漂っている。

それにどう気づくか、

それをどのように拾うか。

どうやって開けるのか。

そんなことをデザインしていくこと。

ハックツに課せられた問いは、きっと、そういうことなのだろう。

暗やみ本屋ハックツのみなさん、

1年間、ありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。

2017年度振り返り+忘年会でした。

サンクチュアリ出版副社長の金子さんと

ブックスタマの社長の加藤さんと

トーハンの水井さんと僕の

おじさん4人ではじまったプロジェクト。

上石神井の本屋「ブックスタマ」(現在は閉店)

の会議室を拠点に、2015年3月に活動を開始。

4月にクラウドファンディング。

6月から工事を行い、9月にオープンした。

代表は宮本明里さん。

新潟・ツルハシブックスの地下にあった

「地下古本コーナーHAKKUTSU」の東京版。

プロジェクト名(店名)を

「暗やみ本屋ハックツ」とした。

月に1度だけオープンする古本屋さん。

いちばん議論したのは、

20代までにするか、思い切って10代限定にするか。

もともと、

ハックツには、

「10代(特に中高生)に本を読んでほしい」という思いが詰まっていた。

だから、

価格設定は20代300円、10代200円、中高生は100円だった

(つまり、小学生は200円)

思い切って10代に絞った。

コンセプトは、「10代に本を通じて、手紙を届ける」

手紙とは、手書きのメッセージと本そのもの。

10代に読んでほしい本をメッセージと共に、

暗やみ本屋に託す。

10代がやってきて、

懐中電灯を頼りに、1冊の本を探す。

目の前に飛び込んでくる手書きのメッセージ。

ピンと来た本を買う。

そういう仕組みだ。

そして、もうひとつ、

本の集め方。

通称「10代に贈りたい本」寄贈本読書会

っていうのを毎回営業後の空間で行い、

商店街で買い出ししてきたごはんをみんなで食べた。

この「10代に向けて」っていうのが、

普通の読書会(あまり出たことないけど)

オープンマインドを作るために

有効なツールであることを知った。

僕は、知らない本を説明されても、

あまり心が動かないのだけど

(特にファンタジーやSFはイメージが湧かない)

なぜ10代に贈りたいのか?

っていうテーマだと、

その人自身のストーリーが語られるので、

聞いていて面白いのだ。

そして昨日、

2017年のふりかえりと今後の展望ミーティング

2017年は「暗やみ本屋ハックツ」にとっては

大きな動きの年となった。

ブックスタマ上石神井店の閉店に伴い、

場所そのものが使えなくなったのだ。

移転先を探していた時に、

ハックツのチラシを置かせてもらっていた

cafe30の店主さんが、

「月に1度、使っていいですよ。」と言ってくれ、

春からそちらを会場に開催していた。

そして、代表の宮本さんが転勤となり、

2015年当初は大学生だった原さんにバトンタッチ。

そして、この秋、

cafe30がビルの建て替えのため、

使えなくなり。

先月は雑司ヶ谷イベントに出店、

来年3月には、関町図書館とコラボイベントをすることになっている。

そこで、

特に練馬区近郊に地縁のある方に、おたずねします。

・月に1度、「暗やみ本屋ハックツ」を開催させてくれる場所

(1回限りの開催でもありがたいです)

・ハックツ用の本やノボリなどを保管させてくれる場所

を探しています。

現在、中学生高校生スタッフが活躍しているので、

上石神井近辺より自転車でいける場所を探しています。

もし、心当たりのある方は、西田までご一報ください。

2017年度振り返りでは、

「固定の活動する場所がほしい」

っていう声が出た。

たしかにそうだ。

そこに行けば、という場所があることは、

活動にとってとても大切だ。

一方で、場所がないことで、

いろんな場に出ていくことができる。

スタッフにとっては、

ミーティングなどをしたりする場所が

心のよりどころになったりする。

また、寄贈本を集める時も、

その場所で読書会を開催できれば

その場所に置いておけるが、違う場所であれば

保管場所まで運ばなければならない。

一方お客である10代にとってはどうだろうか。

固定の場所に集まってくる中高生がいる。

同じ場所で開催することで

徐々に心を開き、中高生がスタッフと談笑する姿を

何度も見てきた。

しかし、本質的には、

「暗やみ本屋ハックツ」の活動は、

「機会提供」である。

その日、偶然にも、

暗やみで、本を見つけ、購入して、読んでみた。

その日、偶然にも、

店番をしていたスタッフのお兄さんと話をしてみた。

そんな機会の提供であり、

その結果、10代がどうなるか?は

第一義ではない。

「機会提供」そのものに価値があると僕は思っている。

だからいつも、取材のときは困った。

「ハックツした若者にどうなって欲しいですか?」

別にどうなってもほしくない。

ただ、本との出会い、人との出会いを提供したい。

それがすべてだ。

そんなことをミーティングで確認した。

話はその8時間前にさかのぼる。

僕はハックツの荷物の運び出し向かっている電車の中で、

1冊の本を読み終えようとしていた。

「断片的なものの社会学」(岸政彦 朝日出版社)

この一節がとっても素晴らしくタイムリーだったので、

少し引用したい。

~~~ここから引用

何も特別な価値のない自分というものと、

ずっと付き合って生きていかなければならないのである。

かけがえのない自分、というきれいごとを歌った歌よりも、

くだらない自分というものと何とか折り合いをつけなければならないよ、

それが人生だよ、という歌がもしあれば、ぜひ聞いてみたい。

ただ、私たちの人生がくだらないからこそ、できることがある

賭けに勝ったとき手に入れるのは、「何ものかになれた人生」である。

そして負けたときに差し出すのは、「何ものにもなれなかった人生」そのものである。

もしこのとき、人生そのものが、とてつもなく素晴らしい、

このうえなく価値のある、ほんとうにかけがえのないものだったら、どうなるだろう。

誰もそれを、自ら捨てようとはしないだろう。

さて、「天才」がたくさん生まれる社会とは、どのような社会だろうか。

それは、自らの人生を差し出すものがとてつもなく多い社会である。

神ではない私たちは、それぞれ、

狭く不完全な自分という檻に閉じ込められた

断片的な存在でしかない。

そして、私たちは小さな断片だからこそ、

自分が思う正しさを述べる「権利」がある。

それはどこか「祈り」にも似ている。

その正しさが届くかどうかは自分で決めることができない。

私たちにできることは、

瓶の中に紙切れをいれ、

封をして海に流すことだけだ。

それがどこの誰に届くか、

そもそも誰にも届かないのかを

自分ではどうすることもできない。

~~~ここまで引用

いいな、この本。

ハックツの活動に無理無理キレイにつなげようと

するならば、

「10代の誰かのために」

差し出された1冊の本は、

その人の人生の一端であり、

その人の祈りであり、「正しさ」でもある。

(僕は「正しさ」よりは「美しさ」っていう言葉を使いたいけど)

私たちにできることは、

瓶の中に紙切れをいれ、

封をして海に流すことだけだ。

そうそう。

ハックツっていうのは、そういう活動だし、

そこに共感した人たちが集まってきている。

実は、世の中という大海原には、

たくさんの紙切れの入った瓶が漂っている。

それにどう気づくか、

それをどのように拾うか。

どうやって開けるのか。

そんなことをデザインしていくこと。

ハックツに課せられた問いは、きっと、そういうことなのだろう。

暗やみ本屋ハックツのみなさん、

1年間、ありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。

2017年10月27日

ローカル・リベラルアーツ・ラボラトリー

歴史ある蕎麦屋の後に

看板のない焼き鳥やさん。

(実はメニューもない)

隣に座ったおっちゃんがいわきの出身で、

僕は新潟出身なんだというと、長岡か?

と聞かれたので、まあ、長岡だと。

(まきどき村のある辺りは、三根山藩で、長岡藩の分家です)

そしたら、いい感じに出来上がっていたおっちゃんは、

河井継之助の話をし始めた。

おお。

その話、この前、ネット記事で読んだ。

で、そうそう、薩長はひどいんですよって

話を合わせていたら、

固い握手を求められて、楽しかった。

(吉田松陰ファンだとは言えなかった。)

いや、これは、

と思って、

長岡に住んでるなら、

河井継之助と山本五十六は

学ばないとやばいと思った。

いや、学んでいたら、

会津の人ともっと商売できるぞ、って。

ホントにそう思った。

これだな、「リベラルアーツ」って。

って思った。

そうだ。

僕がやりたい「これからの本屋」は

そういうことが始まる本屋さんになりたいなと。

焼き鳥食べながら、河井継之助を語り、

そのときのつながりから、

プロジェクトやビジネスが生まれていくような、

(生まれていくかな?)

そんな本屋さんになりたいなと。

名付けて、

ローカル・リベラルアーツ・センター(プラットフォーム/ラボラトリー)

本屋さんをつくろうと。

ほんとはみんな、「承認」でも「評価」でもなくて、

「自由」がほしいんじゃないかと。

リベラルアーツの語源は

「自由になるための学問」

もともとはローマ時代初期に

奴隷でない自由人として生きていくために

必要な「自由7科」(その上に哲学と神学がある)

を呼んだことがから始まる。

そっか。

人々にとって永遠の課題は「自由」なんだな。

なんか、わかる気がする。

では、現代にとっての自由を考え、

それを実現するための機会を提供する本屋さんを企画する。

・精神的自由のための本・地域活動・インターンシップ

・経済的自由のための小商い・クラウドファンディング

・食糧的自由のための八百屋や米屋・加工品販売

それらを通して、「学び合う」空間。

地域の人、企業、産業などをベースに、学び合う空間

そんな

「ローカル・リベラルアーツ・ラボラトリー」的な

本屋さんをつくりますよ。

つくりませんか?

2017年09月24日

これからの(僕の)本屋

これからの本屋。

って言っちゃうと、

本屋業界の人に怒られちゃうんで。

これからの(僕の)本屋

を考えてみようと。

原典となるのは、

宮澤賢治「農民芸術概論綱要」

農と芸術。

これを本屋という形で表現する。

「近代科学の実証と求道者たちの実験とわれらの直観の一致に於て論じたい

世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はありえない」

「われらはまことの幸福の道を索ねよう

求道すでに道である。」

「風とゆききし雲からエネルギーをとれ」

的な世界観を表現したい。

まあ、硬く言えば、人生を芸術にするような、

そんな本屋さん。

僕の師匠は20代の宮沢賢治から

30代の吉田松陰、

そして40代の岡倉天心まで、つながってきているのだけど。

やっぱり、プレイヤーである宮沢賢治を

ベースにしていきたいなと。

行動する人、宮沢賢治。

信じてまっすぐ進む人、吉田松陰。

インスパイアする人、岡倉天心。

そんな感じを併せ持った人になりたい。

これからの本屋。

大学生~20代にリベラルアーツ(人を自由にする学問=教養)の

機会を提供する本屋

思想としては、

本を読む、旅に出る、インターンシップをする、

などすべての活動は、リベラルアーツである、っていうこと。

「就職」や「就活」もそのひとつにすぎないっていうこと。

そんな感覚。

僕自身は、

インターンシップのプログラムづくり

からこの業界に入っていったのだけど、

最初の違和感は、優秀な学生たちと接し、成果を目指しているときに、

「この人たちは自分がいなくても、うまくやっていけるんじゃないか」

って思ったこと。

その反動もあって、本屋さんでは、

「やりたいことがわからない」「自信がない」

っていう人たちがたくさん来ていたように思う。

本や人との出会いを通じて、

「きっかけ」に出会い、「世界」が広がり、「行動」が起こる

そんな本屋さんを目指した。

その先に。

「うちのまち なじみのお店 ものがたり」

(まちゼミの大学生コーディネーターVer)

「夜景企画会議」

(経営者と学生が夜景を見ながら会社の事業を考える)

などをやっていたが。

でも実際は、自分で何かアクションを起こしていくこと。

八戸ブックセンターで

出版企画書を書いて思ったけど。

出版予定日の項目に日付を記入することで

がぜん、出版がリアルに感じられた。

「夢に日付を」っていうのは、唯一の方法じゃないけど、

やっぱりそれなりに有効なんだなと。

そして、僕がやってきたのは

モチベーションを高めるためのワークショップ

ミーティングやふりかえりの手法

そういうのを伝えていけるような本屋さん。

そうやって人は、

人生を生きていく。

大学で出会っているキャリアデザインだけじゃなく、

キャリア理論はたくさんあるのだっていうこと。

キャリアドリフト(計画された偶発性理論)

をベースにして、目標を立てるときは立てる。

それは自分だけじゃなくて、

チームでやってみるのがいいかもしれない。

キャリアデザインとキャリアドリフトの

「動的平衡」が成り立っているようなキャリア形成。

自分が小さな舟であることに気づき、

仲間に出会い、大きめの小さな舟を自らつくっていける、

そんな人が生まれていくような本屋さんをつくりたい。

もはやそれは本屋さんではないのかもしれないけどね。

そんな思いを込めた棚を、考えていこうっと。

って言っちゃうと、

本屋業界の人に怒られちゃうんで。

これからの(僕の)本屋

を考えてみようと。

原典となるのは、

宮澤賢治「農民芸術概論綱要」

農と芸術。

これを本屋という形で表現する。

「近代科学の実証と求道者たちの実験とわれらの直観の一致に於て論じたい

世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はありえない」

「われらはまことの幸福の道を索ねよう

求道すでに道である。」

「風とゆききし雲からエネルギーをとれ」

的な世界観を表現したい。

まあ、硬く言えば、人生を芸術にするような、

そんな本屋さん。

僕の師匠は20代の宮沢賢治から

30代の吉田松陰、

そして40代の岡倉天心まで、つながってきているのだけど。

やっぱり、プレイヤーである宮沢賢治を

ベースにしていきたいなと。

行動する人、宮沢賢治。

信じてまっすぐ進む人、吉田松陰。

インスパイアする人、岡倉天心。

そんな感じを併せ持った人になりたい。

これからの本屋。

大学生~20代にリベラルアーツ(人を自由にする学問=教養)の

機会を提供する本屋

思想としては、

本を読む、旅に出る、インターンシップをする、

などすべての活動は、リベラルアーツである、っていうこと。

「就職」や「就活」もそのひとつにすぎないっていうこと。

そんな感覚。

僕自身は、

インターンシップのプログラムづくり

からこの業界に入っていったのだけど、

最初の違和感は、優秀な学生たちと接し、成果を目指しているときに、

「この人たちは自分がいなくても、うまくやっていけるんじゃないか」

って思ったこと。

その反動もあって、本屋さんでは、

「やりたいことがわからない」「自信がない」

っていう人たちがたくさん来ていたように思う。

本や人との出会いを通じて、

「きっかけ」に出会い、「世界」が広がり、「行動」が起こる

そんな本屋さんを目指した。

その先に。

「うちのまち なじみのお店 ものがたり」

(まちゼミの大学生コーディネーターVer)

「夜景企画会議」

(経営者と学生が夜景を見ながら会社の事業を考える)

などをやっていたが。

でも実際は、自分で何かアクションを起こしていくこと。

八戸ブックセンターで

出版企画書を書いて思ったけど。

出版予定日の項目に日付を記入することで

がぜん、出版がリアルに感じられた。

「夢に日付を」っていうのは、唯一の方法じゃないけど、

やっぱりそれなりに有効なんだなと。

そして、僕がやってきたのは

モチベーションを高めるためのワークショップ

ミーティングやふりかえりの手法

そういうのを伝えていけるような本屋さん。

そうやって人は、

人生を生きていく。

大学で出会っているキャリアデザインだけじゃなく、

キャリア理論はたくさんあるのだっていうこと。

キャリアドリフト(計画された偶発性理論)

をベースにして、目標を立てるときは立てる。

それは自分だけじゃなくて、

チームでやってみるのがいいかもしれない。

キャリアデザインとキャリアドリフトの

「動的平衡」が成り立っているようなキャリア形成。

自分が小さな舟であることに気づき、

仲間に出会い、大きめの小さな舟を自らつくっていける、

そんな人が生まれていくような本屋さんをつくりたい。

もはやそれは本屋さんではないのかもしれないけどね。

そんな思いを込めた棚を、考えていこうっと。

2017年08月28日

「まがり」な人生

「まがりブックス」プレオープン。

まがりブックスの「まがり」は

「曲がり」と「間借り」の掛け言葉。

コミュニティ難民な女子のための本屋さん。

まあ、野呂くんみたいな、感性の強い男子も

対象なのだけどね。

「曲がり」は、

人生を直進せずに

曲がっていくのもいいなっていうのと

あとは「本の処方箋」を

やっているときに、

悩みに直球で答える本よりも、

ちょっと変化球で答えるほうが面白いのだよね。

そうきたか!みたいなの。

「間借り」は、

もしかしたら、いちばん伝えたいことなのかもしれないって。

いまの世の中のコミュニティが

どうもしっくりこない、っていう人は、

たとえば、

鴻上尚史「孤独と不安のレッスン」

から始まる、読書の旅に出てほしいなって。

世の中を知る、考える。

未来を知る、考える。

自分を知る、考える。

はたらくを知る、考える。

暮らすを知る、考える。

そして、

「しる」「かんがえる」「つくる」「たのしむ」「たびだつ」

そんなことが起こっていくような

本屋さんをつくりたいなって。

人生という船旅に旅立っていくための本屋さんを

つくりたいなあって思います。

そして、その船は、「間借り」にすぎないのだっていうこと。

いつでも降りられるんだよっていう。

たくさんの船に同時に乗船することもできるよって。

そんな船旅を生きていけるような

そんな本屋さんをつくりたいなあと。

船の乗り方、降り方、こぎ方、つくり方がわかるような。

なんとなくの海図がみつかるような。

そんな本屋さんがあったらいいなと思う。

2017年07月25日

「本屋」という方法

松岡正剛さんが言っていた。

「日本という方法」

http://hero.niiblo.jp/e146329.html

(2011.12.15)

本屋という方法。

地下古本コーナーHAKKUTSU

暗やみ本屋ハックツ

っていうのは、

中学生高校生に本を読んでもらいたい

というのと、

地域の大人と中学生高校生を

つなぎたいっていうのと、

リアル本屋価値は「偶然性」にあるのではないかと

そういうのを全部ひっくるめた方法なのだろう。

そして何より、

「仕事は手紙」という価値観を体現したものなのだろうと思う。

そういう意味では、

OB訪問が付いた本を売る就活応援古本屋さん。

や

現役大学生の解説がついた参考書だったり。

もしくは大学の先輩の解説(テストの過去問)付きの

大学の教科書だったり。

「本の処方箋」みたいに、

リアルに相談できる1対1の関係をつくる

っていうのは面白いかもしれないなと。

そしてそれこそが

リアル店舗が必要な理由なのだろうと思う。

そういう場をつくる、

というのをミッションにしていけば、

全部並列でやるっていうのも、

需要者と供給者が重なっていって

面白いかもしれないね。

委託販売にすれば可能かも。

ひとりひとりへフォーカスする。

その人に預かった「手紙」を届ける。

それを

「本屋」という方法で実現すること。

たぶん、それかも。

「日本という方法」

http://hero.niiblo.jp/e146329.html

(2011.12.15)

本屋という方法。

地下古本コーナーHAKKUTSU

暗やみ本屋ハックツ

っていうのは、

中学生高校生に本を読んでもらいたい

というのと、

地域の大人と中学生高校生を

つなぎたいっていうのと、

リアル本屋価値は「偶然性」にあるのではないかと

そういうのを全部ひっくるめた方法なのだろう。

そして何より、

「仕事は手紙」という価値観を体現したものなのだろうと思う。

そういう意味では、

OB訪問が付いた本を売る就活応援古本屋さん。

や

現役大学生の解説がついた参考書だったり。

もしくは大学の先輩の解説(テストの過去問)付きの

大学の教科書だったり。

「本の処方箋」みたいに、

リアルに相談できる1対1の関係をつくる

っていうのは面白いかもしれないなと。

そしてそれこそが

リアル店舗が必要な理由なのだろうと思う。

そういう場をつくる、

というのをミッションにしていけば、

全部並列でやるっていうのも、

需要者と供給者が重なっていって

面白いかもしれないね。

委託販売にすれば可能かも。

ひとりひとりへフォーカスする。

その人に預かった「手紙」を届ける。

それを

「本屋」という方法で実現すること。

たぶん、それかも。

2017年06月21日

自信とは、「やったことがある」ということ

人は、他者評価という檻の中にいると、

チャレンジすることを忘れていく。

チャレンジするということは

失敗するということだからだ。

学校も、会社も、

「目的の遂行」や「効率的な運営」のために、

他者からの評価を前提としたシステムをつくっている。

そんなシステムに

子どもたちを放り込んでおきながら、

個人に対して、

「チャレンジしろ」と半ば強制するのは、

完全にダブルバインドだ。

(ダブルマインド:2つのレベルの相反するメッセージを言われること)

僕も、28歳まで、

他者評価の檻の中にいた。

まきどき村を始めていたのに、

すでに、中学校3年生に出会い、

NPO法人を立ち上げていたのに、

友達の結婚式の二次会に行って

「お前、いま、何やってんの?」

って言われるのが苦痛だった。

「畑やってる。」

「なにそれ。面白そうじゃん。相変わらず自由でいいね。」

三次会には行かず、

家に帰って、なぜか凹んでた。

「俺にも、土日休みの人生があったんじゃないか。」

って、大学4年生の時の「就職しない」っていう

選択を、少しだけ後悔してた。

それは28歳のとき、突然外れた。

自分にはこの人生しかなかった。

と思えるようになった。

あのとき、僕は他者評価の檻から脱出した。

「世間」という小さな藩から脱藩した。

しかし、それは、そんなに簡単ではないだろう。

他者評価の檻を脱出するために、

どこからアクションすればいいのか。

それは「やってみる」以外にない。

自分の感性を信じて、やってみること。

他者評価を気にせずにアクションすること。

そこからしか道は開けない。

堀江貴文さんが

自信とは、「やったことがある」ということだと

言っていたけど。

まさにそれだと。

自信がなくて始められないというのは

論理的に成り立たない。

だって、自信って、成功体験じゃなくて

やってことがあるってことだから。

はじめてみる以外に方法はないのだ。

そして重要なのは自分で、あるいはチームで

「ふりかえり」をすること。

このチャレンジの意義はなんだったのか?

自分たちで評価をすること。

すべての活動を学びに変換していくこと。

そうやってだんだんと

他者評価の檻から脱出する訓練をするのだ。

檻と言っても、

囚われているのは心だけなのだから

うまくいけば、どこかで外れる。

まずは学校を飛び出して、

何かプロジェクトに参加してみるのが

いいのではないか。

自信とはやったことがある、ということ。

「やってみる」から始まるから。

チャレンジすることを忘れていく。

チャレンジするということは

失敗するということだからだ。

学校も、会社も、

「目的の遂行」や「効率的な運営」のために、

他者からの評価を前提としたシステムをつくっている。

そんなシステムに

子どもたちを放り込んでおきながら、

個人に対して、

「チャレンジしろ」と半ば強制するのは、

完全にダブルバインドだ。

(ダブルマインド:2つのレベルの相反するメッセージを言われること)

僕も、28歳まで、

他者評価の檻の中にいた。

まきどき村を始めていたのに、

すでに、中学校3年生に出会い、

NPO法人を立ち上げていたのに、

友達の結婚式の二次会に行って

「お前、いま、何やってんの?」

って言われるのが苦痛だった。

「畑やってる。」

「なにそれ。面白そうじゃん。相変わらず自由でいいね。」

三次会には行かず、

家に帰って、なぜか凹んでた。

「俺にも、土日休みの人生があったんじゃないか。」

って、大学4年生の時の「就職しない」っていう

選択を、少しだけ後悔してた。

それは28歳のとき、突然外れた。

自分にはこの人生しかなかった。

と思えるようになった。

あのとき、僕は他者評価の檻から脱出した。

「世間」という小さな藩から脱藩した。

しかし、それは、そんなに簡単ではないだろう。

他者評価の檻を脱出するために、

どこからアクションすればいいのか。

それは「やってみる」以外にない。

自分の感性を信じて、やってみること。

他者評価を気にせずにアクションすること。

そこからしか道は開けない。

堀江貴文さんが

自信とは、「やったことがある」ということだと

言っていたけど。

まさにそれだと。

自信がなくて始められないというのは

論理的に成り立たない。

だって、自信って、成功体験じゃなくて

やってことがあるってことだから。

はじめてみる以外に方法はないのだ。

そして重要なのは自分で、あるいはチームで

「ふりかえり」をすること。

このチャレンジの意義はなんだったのか?

自分たちで評価をすること。

すべての活動を学びに変換していくこと。

そうやってだんだんと

他者評価の檻から脱出する訓練をするのだ。

檻と言っても、

囚われているのは心だけなのだから

うまくいけば、どこかで外れる。

まずは学校を飛び出して、

何かプロジェクトに参加してみるのが

いいのではないか。

自信とはやったことがある、ということ。

「やってみる」から始まるから。