2021年10月24日

「見つけた、つくった」に向かう生態系

「役に立たない研究の未来」(初田哲男・大隅良典・隠岐さや香 柏書房)

またしてもタイムリーな本でした。

「探究」をドライブするのはなんなのか?

山崎糀屋・山崎京子さんを突き動かした「好奇心」は

基礎科学の研究者の原動力でもあるようです。

この本でのとても大切なテーマは「役に立つ」と「役に立たない」です。

いわゆる「基礎研究」と呼ばれる分野は有用性が(すぐには)分かりづらいので、

しばしばそのような議論にさらされると言います。

本書44ページには

「役に立つ」知識と「役に立たない」知識との間に、不明瞭で人為的な境界を無理やり引くのはもうやめよう、として、基礎研究の特徴が以下のようにまとめられています。

1 基礎研究はそれ自体が知識を向上させる

2 基礎研究がしばしば予想外のかたちで、新しいツールや技術をもたらす

3 好奇心を原動力とする基礎研究は、世界レベルの学者を惹きつける

4 基礎研究によって得られる知識の大半は公共の財産となる

5 基礎研究の最も具体的な効果はスタートアップ企業というかたちで現れる。

~~~

そうか、基礎研究の原動力は「好奇心」なのか。

この本のラストに隠岐さんが以下のように言っている。

~~~

一般的に「何かに役に立つ研究」の動機は、「Xのために役立つからYを研究したい」といったかたりで表明されます。すると、内容はどうであれ、その人の関心はXとYとに分散していることになります。場合によっては研究対象のYよりXのほうが大事なことすらあるかもしれません。

それに対して「とにかくYを研究したい」という場合、その人は基本的にYのことしか考えていないはずです。すぐには役に立たないとされる研究の多くは、このように研究対象自体への純粋な関心により成り立つものが多いように思います。

自然科学の基礎研究なら、Yのところになんらかの自然現象が入ります。人文社会系の研究の場合、そこには人間社会に存在する対象が当てはまります。

~~~

うわー、これは厳しい指摘。

探究をプロジェクト型学習だとすると、私たちは、隠岐さんの言うXつまり目的を大切にしすぎているのではないか?

SDGsに当てはまるとか、地域の活性化や、空き家の解決だとか。

もしくは顧客は誰で、その人がどうなったら幸せなのか?

それを言語化していくことは、そんなに大切なのだろうか?と。

もっと「好奇心」そのものを出発点にできないだろうかと。

その「好奇心」そのものが学校および学校型社会によって削がれてしまう、

というのなら、それを取り戻すところから始める必要があるのではないか、と。

だからこそ振り返りで「印象に残ったこと、面白いと思ったこと、疑問に思ったこと」を

継続して問い続けないといけないのではないか、と。

僕たちは呪われてしまったのではないか。

「役に立つ(=有用性)」という悪魔に。

しかもこの本で書かれているが、古代ギリシア・ローマ時代の有用性とは、便利、とか実用性という意味とは違い、共同体の繁栄の役に立つ、ということであったのだと。自分とか就職とか短い射程ではなく、共同体とか人類の未来だとか、空間的時間的に広い射程の中で「有用性」を捉えていくことが必要になってきているのだと思う。

なるほどなあ。

そもそも役に立つとか、インセンティブとかそういう考え方が「好奇心」そのものを奪ってきたのかもしれない。

さらにこの本で出てくる「科学」とは何か?というところ。

~~~

1を100にする時には選択と集中は有用だがゼロをイチにする時には使えない。

「科学」というものは、原理や普遍性や法則性を「発見」する過程です。一方の「技術」とは、「発明」という言葉に代表されるものです。

科学の本質は自分で「問い」を見つけることにあります。

科学は「文化」の一つである。陸上で新記録が出たとか、ベートーヴェンの音楽に感動するだとか、儲けにも「役に立つ」にもつながらない感動が、科学にもあるのです。

~~~

これさ、「科学」を「学び」や「探究」に換えても、同様のことが言えるのではないか、と。

高校生や大学生のうちから、「役に立つ」にフォーカスしなくてもいい。

むしろそのフォーカスが、学びを狭くしているのではないかと。

さらにつづきます。

~~~

それが大事な研究課題だったら、いずれどこかで大きな分野に育っていくだろうし、そもそもそんな予測は立てられないし、本人にもわからないのですよ。やってみる以外に解はないのです。

自分ではこうに違いないと信じるのだけど、それが必ずしも100パーセント当たるわけでもない。それがサイエンスという営みなので、そういうものなんだと思うことも、私は同じくらいに大事だと思っています。

一人の天才が急に現れて、すべての理論ができあがったわけではまったくなくて、結局、氷山の一角なんですよね。たまたま機が熟し、そのひとの能力もあいまって、新しい発見や発明が出てきたというだけ。

サイエンスという生態系により、新たな発見が生まれるんだ。科学は堤防を決壊させる地点にいた人だけで進んできたのではなく、アインシュタインでさえその例外ではありません。

~~~

そっか。「営み」の中の「場」の一員として、そこにある、って感覚なのかもしれないな。

つくりたい「まなびの生態系(まなびサイクル)」はきっとそういうイメージだと思いました。

高校生への問いかけは、

この3年間で何を達成したか?と問うのではなく、

この3年間何を発見したか?と問うべきなんだろうな。

顧客も、ミッションも、価値も、自ら「発見」しないとね。

マイプロジェクトで語るべき「君だけのドラマ」は

その「発見」のストーリーなんだよな、きっと。

「変わりたい」「変わった」は目的・目標ではなくて結果なんだよね、きっと。

見つけた、つくった。その先に「変わった」が結果としてある。

フォーカスすべきは見つけた、つくった、なのではないか。

「見つけた、つくった」に向かうとき、高校生と大人のあいだに上下関係も師弟関係もなく、ただただフラットな同志というか仲間というかそういう関係がある。

つくりたいのは、そういう生態系です。

2021年10月20日

そして「つなぐ」

明治元年創業の山崎糀屋6代目、山崎京子さん。

いつも高校生たちとお世話になっています。

そんな山崎さんのお話と糀のレシピが詰まった1冊

「糀入門」(山崎京子 新潟日報事業社)

山崎さんからいつもお話を伺っている

糀の話や味噌の話も書いてあります。

なぜ味噌を煮るのにガスや圧力釜ではなく、薪火を使うのか。

これ、僕も昨年の春に見せてもらいました。

~~~以下本書より引用

発酵食品をつくるために一番大切なのは徹底した温度管理です。微生物の活動によって成立する発酵食品ですから、それらが死んでしまうような高温で処理すると台無しです。「温度管理=火力を御すること」と考えれば、味噌に使う大豆を煮る時も同じ考え方です。

山崎糀屋では、大豆を煮る時、薪に火を起こして、そのとろ火で大豆を煮ています。火力の強いガスや圧力釜を使った方が効率的だと思います。なにせ大豆を煮てやわらかくするだけで、半日以上かかります。

~~~

この大豆の煮汁を飲ませてもらったのですが、これがビックリするほど美味しい!「れふぇり」さんに持ち込んでジェラートつくってもらおうかと思いました。

あと、この本には、山崎さんのこれまでの半生が描かれ、40代後半から50代にかけては、本業の糀屋女将の他に、アパート新設と経営、スナックのママ、町議会議員と、4足のワラジを履いて忙しい日々を過ごしていたということです。

昨年の「まなび体験会」で聞いて度肝を抜かれたマサイ族に会いに行った話も収録されています。世界中の人たちがどんなものを食べて、どんなからだの仕組みをしているかが知りたくて世界14か国を歩いたのだと。

その中にアフリカ・ケニア・マサイ族や極北イヌイットに会いに行った話が書いてあり、彼らが「牛の生き血」や「アザラシの肉」を食べていることを目で見て、民族や人種によって、腸のつくりや消化能力が異なることを実感したと言います。

それにしても、「なぜ、マサイ族はそんなに視力がいいんだ?」と問いかけ、実際に会いに行ってくる、なんて、「探究的学び」そのものですよね。問いと発見の連続。昨年制作した「プロジェクトA探究者たち」っていいネーミングだなあと。阿賀町にはたくさんの探究者たちがいるんです。

この本の冒頭に、「こうじ菌」そのものの説明が載っています。こうじ菌は日本の「国菌」として指定され、和食文化において果たしてきた役割が大きいということです。

こうじが伝来したのは弥生時代とも言われ、奈良時代の書物には記載があったと言われています。「発酵」という文化はそれぞれの地方や国にありますが、こうじ菌をつけることで腐敗ではなく発酵に導く、というのは日本の風土(温度や湿度)に合っていたのでしょう。

そんな糀について学ぶこと。微生物の偉大さを体感すること。「受け継がれてきた何か」に思いを馳せること。たぶん、そこから始まっていくものもあるのだろうな、と思います。

前回のブログに、自分で「決めて」みんなで「つくる」と締めくくりましたが、実はその先に「つなぐ」があるのかもしれないと思いました。「つなぐ」とは、「人と人がつながる」ことではなく、時間軸的に「継いでいく」ということ。

弥生時代、奈良時代から連綿と受け継がれ、発展してきた糀、そして発酵文化。明治元年創業、山崎糀屋6代目の山崎京子さんは、「つないできた」人だし、「つなぐ」人だ。

僕は、アイデンティティを「場」によって構築しようとしているのだけど、そのキーワードとしても、継いでいくという意味の「つなぐ」が大切だと思っていた。

「経済成長」というスローガンのもと、地域社会や家制度は崩壊させられ、個人は「ひとりの力」で「自立」するように強制させられた。

それはいったい誰のためだったのだろう。

http://hero.niiblo.jp/e346221.html

(参考:14.1.30 家電を売るために「夢を持て」?)

今年春に読んだ「進化思考」(太刀川英輔 海士の風)で、「人間が生物であること」を再確認した。

http://hero.niiblo.jp/e491673.html

(参考:21.4.26 人間が生物であること)

僕たちは生物として「継いでいくこと」を前提としているはずだ。その実感を取り戻していくこと。そのためには、糀のような、つながれてきた文化を肌で感じることが大切なのかもしれない。

山崎京子さんのように好奇心を表現して前進・創造しながら、問いを探究していくこと。

そして「受け継がれてきた何か」を次世代につないでいくこと。

それは、高校生や若い人の最大の課題である(と僕が思っている)

自分らしさ(アイデンティティ)問題にも直結していると感じる。

自分で「決めて」みんなで「つくる」そして「つなぐ」

その繰り返しで「自分らしさ」は創られる。

あなたが「継いでいきたい何か」は何ですか?

2021年10月18日

自分で「決めて」みんなで「つくる」

「会って、話すこと」(田中泰延 ダイヤモンド社)

「14歳の君に伝えたいお金の話」(藤野英人 マガジンハウス)

電車の中での2冊並行読書。

これが僕のリラックスタイムjかもしれません。

今回はこの2冊。

「会って、話すこと」は前作の「読みたいことを、書けばいい」(同社)があまりにも面白かったので。

「14歳の君に伝えたい『お金の話』」は、「投資家がお金よりも大切にしていること」(星海社新書)が面白かったで。

ということで、読み進めました。

詳しい話は本書を読んでいただくとして。

まずは、14歳の君に伝えたいお金の話より

~~~

お金は僕たちに「フラットであれ」という教訓を教えてくれます。

お金は「使って終わるもの」ではなく、むしろ「違うことから始まるもの」なのです。

老若男女すべての人にとって、「何を買うか」に意思は宿るのです。

自分の人生と未来を自分自身で決めるという場面が、日常には無数にあるということです。

~~~

「お金を使う」ということは、意思を表示している、ということです。

駒崎弘樹さんの「社会を変えるお金の使い方」(英治出版)や

家入一真さんの「なめらかなお金がめぐる社会」(ディスカヴァ―・トゥエンティワン)

にも同様の表現があったように思いますが、

こちらの本ではさらにシンプルに解説してくれています。

この中での高校生に伝えたいエッセンスは「自分で決める」ということ。

水戸で、商工会議所が主催する小学生(5,6年)向けのお店体験である「ジュニアエコノミーカレッジ」(ジュニエコ)に参加させてもらったときに感じたこと。ひたすら問われるのは「自分で決める」ということ。

ジュニエコは「自分で決める」の1点勝負。

中小企業の経営者・経営幹部が多く参加している商工会議所だからこその説得力があるメッセージ。

「先生や親が言ったから」ではなく「自分で決める」こと。

そこからしか始まらないのだとジュニエコは教えてくれる。

そしてもう1冊。「会って、話すこと」会話というより、対話の本。

前作に続きこの本もひたすら痛快で、いわゆる会話術的な本をバッサリ切っていて爆笑しながら読めます。

冒頭に引用されているアメリカの物理学者デヴィッド・ボームの言葉がズッシリくる。

「対話では、話し手のどちらも、自分がすでに知っているアイデアや情報を共有しようとはしない。むしろ、二人の人間が何かを協力して作ると言ったほうがいいだろう。つまり、新たなものを一緒に創造するということだ」

いやあ、そうなんですよ。それなんです。

大切なのは「対話」であり「創造」なんです。

そしてその「創造」がどこにあるのか?ということで本書より抜粋するのは

~~~

「ボケ」は現実世界への「仮説」の提示であり、「ツッコミ」は「マウンティング」である。

「ツッコミ」は漫才や落語などの舞台演芸場の職務であって、現実の会話にはまったく必要がない。

会話の参加者のだれも「ツッコミ」というマウンティングをせず、「その発想、おもしろいね」という審査員にもならず、全員がプレーヤーとしてスローインされたボールをドリブルしてパスを出す。

そうしてただパスを回す遊び、それが最上の会話であり、「連歌」にも通じる遊びの本質なのである。

関西人は日常をひとつの舞台として捉え、どこかにカメラがあるような意識を持って、自分を客観視している。

有名な起業家はみんな、アイデアという大ボケをかましたんです。その壮大な仮説に乗っかった人がいたから、世界は前よりも便利になったり、おもしろくなってきた。いわゆるイノベーションと呼ばれるビジネスはそうやって実現してきたんじゃないでしょうか。

~~~

そうか。スティーブ・ジョブズの「Stay foolish」って「ボケろ」「ボケんかい」ってことだったんですね。(違うか)

「創造」は「対話」の「あいだ」に生まれる。

蓮歌のように、会話を楽しむこと。

そうか。エンターテイメントの本質は「つくる」にあるのかもしれない。

だから、人はボケなければならない。

「学び」と「遊び」ってかなり近いところにあるんじゃないか、って思った。

大切なのは「教える」と「まなぶ」なんかじゃなくて「決める」と「つくる」なんじゃないか。

「決める」と「つくる」にフォーカスすること。

対話と創造を楽しむこと。

実はそのマインドセットこそが、どんなスキルよりも大切なのかもしれない。

自分で「決めて」みんなで「つくる」

それを何度も何度も繰り返し、その人の人生は創られる。

アイデンティティも、仕事も、暮らしも。

2021年10月15日

舞台俳優を育てる3つのセリフ

「学校ってなんだ!」(工藤勇一 鴻上尚史)

読み始めました。

今日は子どもとの接し方のアドバイスのところ。

麹町中学校に掲げられている「リハビリのための三つのセリフ」

1つ目「どうしたの」。

子どもにどんなことが起こってもまずは「どうしたの?」「困ったことあるの?」と聞いてみる。

先生はそれを「へえ、そうなんだ」と耳を傾ける。

2つ目「それで君はこれからどうしたいの?」

子どもの希望を聞き出す。

3つ目「何か支援できることある?」「手伝えることあるかい?」

3つ目を放った後に、選択肢の提示をする、というパターンもある。

大切なのは「本人が決める」というプロセス。

三つのセリフというのは、すべて自己決定せざるを得ないものになっている。

小さな自己決定の積み重ねが子どもを元気にさせていく。

と工藤さんが言うと、鴻上さんがこう返す。

それ、演劇の世界でも同じなんですよ。俳優を育てる一番確かな方法は、問いかけることなんです。「今の役の気持ちは?」「いま、この役は何をしたい?」「今、この役は何を考えていると思う?」と問い続け、答えをキャッチボールすることで、俳優は育つんです。

「こう動いて」「こう話して」という命令をすると、俳優は上手くなったように見えることもありますが、一時的なもので、持続しないんです。演劇は映像と違って、何度もやり直しができるんです。映像は、一回撮影したらそれで終わりですが、演劇は稽古でも本番でも常にくりかえします。だからこそ、一回で答えを出す必要がなくて、試行錯誤できるんです。

~~~

いや、これ、サラッと言っているけど、すごいエッセンスだなと。

問い続け、小さな自己決定をさせ続けること。

それが子どもも、俳優も育てる。

僕の「成長」仮説は、

「Fake it till you make it」(実現するまでそのフリをしろ)なのだけど、

まさに「演じる」ということなので、今回の鴻上さんの話にはビビっと来た。

ちなみに、

「チーム」仮説は、「destined team~導かれし者たち」で

「コミュニケーション」仮説は、「Shall we dance?」(一緒に踊らないか?)

なのですけどね。

つまり。

テレビや映画の俳優を育てているのか?

それとも舞台俳優を育てているのか?

っていう話。

定期テストや入試など、ココ一番に強い俳優なのか?

何度も練習と自己決定を繰り返して、「過程として学べる」俳優なのか?

それは、後者ですよね。

人生にはテレビや映画のようなココ一番のシーンもあるかもしれないけど、

基本的には稽古と本番の繰り返しだ。そしてその本番も、次の稽古として存在している。

たぶん、そういう感じ。

だからこそ、周りの大人は、

いい俳優をつくるために、小さな自己決定を促す問いを、

もっとあなたの可能性をを知りたいんだと伝わる問いを、

投げかけないといけないのだろうな。

この町は、この学校は、劇場のようなものなのだから。

宮沢賢治先生はかつて言った。(農民芸術概論綱要より)

「おお朋だちよ いっしょに正しい力を併せ われらのすべての田園とわれらのすべての生活を一つの巨きな第四次元の芸術に創りあげようでないか」

つくりたいのは、そんな劇場のような「場」です。

2021年10月14日

うまくいかない方法を1万通り見つけただけだ

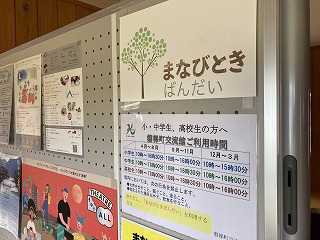

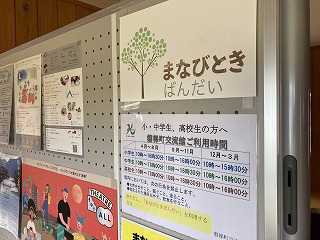

まなびときばんだい(福島県磐梯町)に通りすがりにお邪魔してきました。

関係者の皆様(特に塩尻の山田さん)、

塩尻でお会いして以来の高田さん、お元気でしたよ!

小中高生のための自習スペース「まなびときばんだい」は、

たくさんのコミュニケーションの仕掛けが隠されていて、

学校以外の「まなびのトビラ」をうっかり開いてしまうような場になっていました。

公民館的な場所でも、デザインによってこんな素敵な「場」(空間)ができるなんて、と感動しました。

くじ引きシステムとか、やっぱり素敵だなあと。しかも番号じゃなくてカルタなところとか。

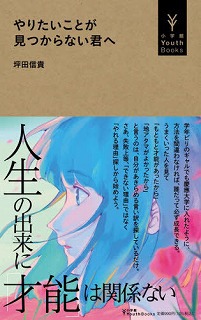

ということで、本日の1冊はこちら。

「やりたいことが見つからない君へ」(坪田信貴 小学館)

あの「ビリギャル」の坪田さんからのメッセージ。

いきなりいいです。

人生の早い段階で自分のやりたいことを決めるということは、「今、持っているカードの中から最善のものを選ぼうとしている」ということです。つまり、人生の早い段階で中途半端な夢を持つ人よりも、「人が求めていること」や「世の中が必要としていることは何か」を考える人のほうが、後々にずっと大きな可能性を持っているということです。

いや、ホントそうなんですよ。

夢・目標を定めることに大した価値はないんです。

(全くないとは言わないですけど)

だって、15年後には65%の仕事は入れ替わっている、らしいんですから。

あとは、受験勉強についてのこれ

「はっきり言って、受験勉強というのはパターン学習にすぎません。」

いいっすね。

何人もの子どもを有名大学に合格させてきた坪田さんが言うと説得力がある。

今日は「第3章「自分」を知ると関係性が開けてくる」からエッセンスを一部抜粋。

「自分」を知ることは一人ではできません。

この本の中で坪田さんは3つの方法をお勧めしています。

1 メタ認知

2 20答法

3 ジョハリの窓

たぶん、メタ認知っていうのは探究の授業とかの振り返りに当たるのだろうな。

その辺の重要性、もう一度確認しないとね。

基本的には

「印象にのこったこと、疑問に思ったこと、面白いと思ったこと」

「自分(あるいはグループメンバー)はなぜ印象にのこったのか?」

この繰り返しになると思うし、

予想できた、できなかった、よかった、悪かったマトリクスもメタ認知の手法なのだろうけど。

もう少し、高校生にもふりかえり・メタ認知の重要性を伝えることと

その具体的方法について一緒に試行錯誤することが大切だなと。

そしてもうひとつ、アイデンティティの話

~~~

つまり、君という人間のアイデンティティは、君の周りの人との関係性、さらにその先の人との関係性、もっとさきの人との関係性によって大きく左右されるということです。まさに網の目のように延々と続いていくネットワーク全体があなた自身のアイデンティティである、とも言えるのです。

~~~

アイデンティティ(自分らしさ)とは関係性である、と坪田さんは言います。

だからこそ坪田さんは、目の前の一人を感動させることが大切で、その評判はどんどん伝わっていく、と。

「誰かのため」にやっていることが「自分のため」になることもある、と。

夢や目標は一人ではかなえられないのだだから、偶然の積み重ねによって、時には誰かの目標に巻き込まれ、一緒にやり、仲間を増やしていくことで、実現の可能性が広がっていく、と。まずは目の前の一人を感動させることだ、と。

いや、ホントそうなのだろうな、と。

高校生の探究的な学びも向かうところはそこなのではないかなと。

昨日の只見高校でも、新國農園の新國さんが「手触り感(実現可能性)」と「ターゲット(顧客イメージ)」

について、高校生に説明していたけど、プロジェクトのモチベーションとかワクワクって結局そこだよね、と。

目の前のイメージできる誰かに、価値を届けること。

その届けるリアルを感じられること。

そこなんだろうな、と。

人生は、プロジェクトの連続である。しかも仕事や家庭、恋愛、その他プライベートなど、複数のプロジェクトの同時進行である。

プロジェクトづくりをする上で必須なのは、企画づくりと仲間づくりである。

企画づくりには「企画書づくり」のスキルと、社会や時代を読み取る観察力が必要であり、仲間づくりには、コミュニケーション・デザイン力と「自分を知り、相手を知る」ことが必要である。

プロジェクトは一隻の船をつくるようなものだ。

1 誰と船に乗っているか。

2 船に乗る人と、船を取り巻く環境のタイミングはいつなのか。

3 船の内装はどうか?どこの海、または川、湖に浮かんでいるのか?

4 船の目的地はどこか

5 この航海は誰をハッピーにするのか

6 この船は何を運んでいるのか、どんな機能をもっているのか

7 どうやって運ぶのか、その機能をどうやって発揮するのか。

こうして人はプロジェクトという船旅に出る。その時に、「成功」「失敗」にこだわらないこと。

全ては「実験と結果」にすぎないし、旅に出たからには「発見」があるはずだ。

つねに僕たちは船旅の途中だから。

トーマス・エジソンは言った。

「私は失敗などしていない。うまくいかない方法を1万通り見つけただけだ」

さて、次はどんな発見が待っているのだろうか。

関係者の皆様(特に塩尻の山田さん)、

塩尻でお会いして以来の高田さん、お元気でしたよ!

小中高生のための自習スペース「まなびときばんだい」は、

たくさんのコミュニケーションの仕掛けが隠されていて、

学校以外の「まなびのトビラ」をうっかり開いてしまうような場になっていました。

公民館的な場所でも、デザインによってこんな素敵な「場」(空間)ができるなんて、と感動しました。

くじ引きシステムとか、やっぱり素敵だなあと。しかも番号じゃなくてカルタなところとか。

ということで、本日の1冊はこちら。

「やりたいことが見つからない君へ」(坪田信貴 小学館)

あの「ビリギャル」の坪田さんからのメッセージ。

いきなりいいです。

人生の早い段階で自分のやりたいことを決めるということは、「今、持っているカードの中から最善のものを選ぼうとしている」ということです。つまり、人生の早い段階で中途半端な夢を持つ人よりも、「人が求めていること」や「世の中が必要としていることは何か」を考える人のほうが、後々にずっと大きな可能性を持っているということです。

いや、ホントそうなんですよ。

夢・目標を定めることに大した価値はないんです。

(全くないとは言わないですけど)

だって、15年後には65%の仕事は入れ替わっている、らしいんですから。

あとは、受験勉強についてのこれ

「はっきり言って、受験勉強というのはパターン学習にすぎません。」

いいっすね。

何人もの子どもを有名大学に合格させてきた坪田さんが言うと説得力がある。

今日は「第3章「自分」を知ると関係性が開けてくる」からエッセンスを一部抜粋。

「自分」を知ることは一人ではできません。

この本の中で坪田さんは3つの方法をお勧めしています。

1 メタ認知

2 20答法

3 ジョハリの窓

たぶん、メタ認知っていうのは探究の授業とかの振り返りに当たるのだろうな。

その辺の重要性、もう一度確認しないとね。

基本的には

「印象にのこったこと、疑問に思ったこと、面白いと思ったこと」

「自分(あるいはグループメンバー)はなぜ印象にのこったのか?」

この繰り返しになると思うし、

予想できた、できなかった、よかった、悪かったマトリクスもメタ認知の手法なのだろうけど。

もう少し、高校生にもふりかえり・メタ認知の重要性を伝えることと

その具体的方法について一緒に試行錯誤することが大切だなと。

そしてもうひとつ、アイデンティティの話

~~~

つまり、君という人間のアイデンティティは、君の周りの人との関係性、さらにその先の人との関係性、もっとさきの人との関係性によって大きく左右されるということです。まさに網の目のように延々と続いていくネットワーク全体があなた自身のアイデンティティである、とも言えるのです。

~~~

アイデンティティ(自分らしさ)とは関係性である、と坪田さんは言います。

だからこそ坪田さんは、目の前の一人を感動させることが大切で、その評判はどんどん伝わっていく、と。

「誰かのため」にやっていることが「自分のため」になることもある、と。

夢や目標は一人ではかなえられないのだだから、偶然の積み重ねによって、時には誰かの目標に巻き込まれ、一緒にやり、仲間を増やしていくことで、実現の可能性が広がっていく、と。まずは目の前の一人を感動させることだ、と。

いや、ホントそうなのだろうな、と。

高校生の探究的な学びも向かうところはそこなのではないかなと。

昨日の只見高校でも、新國農園の新國さんが「手触り感(実現可能性)」と「ターゲット(顧客イメージ)」

について、高校生に説明していたけど、プロジェクトのモチベーションとかワクワクって結局そこだよね、と。

目の前のイメージできる誰かに、価値を届けること。

その届けるリアルを感じられること。

そこなんだろうな、と。

人生は、プロジェクトの連続である。しかも仕事や家庭、恋愛、その他プライベートなど、複数のプロジェクトの同時進行である。

プロジェクトづくりをする上で必須なのは、企画づくりと仲間づくりである。

企画づくりには「企画書づくり」のスキルと、社会や時代を読み取る観察力が必要であり、仲間づくりには、コミュニケーション・デザイン力と「自分を知り、相手を知る」ことが必要である。

プロジェクトは一隻の船をつくるようなものだ。

1 誰と船に乗っているか。

2 船に乗る人と、船を取り巻く環境のタイミングはいつなのか。

3 船の内装はどうか?どこの海、または川、湖に浮かんでいるのか?

4 船の目的地はどこか

5 この航海は誰をハッピーにするのか

6 この船は何を運んでいるのか、どんな機能をもっているのか

7 どうやって運ぶのか、その機能をどうやって発揮するのか。

こうして人はプロジェクトという船旅に出る。その時に、「成功」「失敗」にこだわらないこと。

全ては「実験と結果」にすぎないし、旅に出たからには「発見」があるはずだ。

つねに僕たちは船旅の途中だから。

トーマス・エジソンは言った。

「私は失敗などしていない。うまくいかない方法を1万通り見つけただけだ」

さて、次はどんな発見が待っているのだろうか。

2021年10月11日

変化しない「語義」と変化し続ける「意味」

「教えから学びへ~教育にとって一番大切なこと」(汐見稔幸 河出新書)

界隈で話題になっていたので読みました。

考えさせられるキーワードがたくさんありました。

~~~

・エージェンシー(当事者性)

・文科系と理科系は分けられない

・MITでは音楽を重視している

・「わかる」の3つのレベル(言葉・名前を知る⇒対象の属性を知る⇒現象の背景にある法則を知る)

・3つの教養

1 分化した知識をつなぎ直す

2 関心の発展的システムを持っている

3 全体との関係で自分を位置づける

・本来の学びは「師弟モデル」

・「受動の中に能動を見る」パッシブ=受け止める

・全ては仮説にすぎない(1+1=2ではない)

~~~

とこんなところでしょうか。

詳しくは本書を読んでください。

今日は、僕にとってもっとも大きかった「語義」と「意味」のところから。

~~~

ロシアの心理学者、レフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキーは「思想と言語」の中で、「一人ひとりが"これが面白い!”と感じるものは、社会が与えている意味とは異なる。しかし、そのような個人的な意味を与えていくところにその人の個性が現れる。」というのです。

「私が自分で意味を与えていく心の働き」と「世間で言われている意味を取り入れる働き」の兼ね合いに、精神活動の面白さがある。

自分が何かを感じたものに意味を与えていくのことは、感覚に深く関わっているからsense(感覚、センス)、

社会が与えた意味を理解し、そういうものだとして取り入れていくことはmeaning(意味・目的)なのだと。

ヴィゴツキーの本の中では、senseは意味、meaningは語義と訳されていました。

たとえば宇宙人に「母親とはどういう意味か」とたずねられたらどう答えますか?

「子どもを産んだり育てたりする女の人」と答えるのは語義meaningです。

「あなたにとって母親とは?」とたずねられたらどうでしょう?その答えは人によって千差万別です。

「愛の象徴」「憎むべき存在」など、それぞれ自分の経験から価値づけしているのが意味senseです。l

語義meaningの上に、意味senseが重なって、発酵していくのです。

そして「母親は嫌いだったけど、自分が母親になったら理解できるようになった」など、意味senseは時間や経験の影響を受けながら深まり、変化していきます。

本来、私たち人間は、生きる「意味」を求めて生きているのですが、その意味は世間でつくられるものではなく、私が私の経験に基づいてつくる「意味sense」です。しかしそこが大切にされず、「語義」の世界に合わせて振る舞うように望まれるのがいまの社会です。

人間にとって「学ぶ」ということは、「意味」の世界が経験によって深まり重層化し発酵していくことによって、「語義」の世界も深まって進むことだと私は考えています。別の言い方をすれば、人間は「語義」を学ぶことで社会性を身につけます。しかし、社会の中で皆が使う「語義」に、その人なりの「意味」が乗ることで、その人の個性が出てくるわけです。その人らしく生きていくためには、私にとっての「意味」の世界を豊かにしていく必要があるのです。

学校で身につける認識は三人称的な認識で、それだけでは認識が行動をコントロールするレベルにまで進化しない。その三人称的な観念を、「自己一身上」の問題として認識し直さなければならない。つまり「一人称化する」ということです。

「一人称化する」とは、「語義」の世界だけではなく「意味」の世界を豊かにしていくこと

「一人称化」するプロセスは「問いと答えの間」だと言えます。その「間」をどれだけ充実させるかという問題。

~~~

これがきっと「地域を舞台にした学び」「プロジェクト型学習」の価値なのだろうな、と。(という仮説)

「語義」だけではなく、自分なりの「意味」を載せていく。

それは体験・経験に基づく感情の揺れを言語化することだし、さらにそれを振りかえって意味に落とし込んでいくこと。ひたすら、その繰り返し。

その中から「問い」が生まれ、問いに向かって進んでいく中で「プロジェクト」が生まれる。

「プロジェクト」とは1「期限」があり、2「独自のプロダクトや価値」を生み出す、3「段階的な」活動のことであり、「プロジェクト型学習」は「活動」と「自分」を行き来することによって、活動の成否だけではなく、自分を知るために「語義」に「意味」をまぶしていく活動だと言えるだろう。

「こんなこと(勉強)をやっても意味ないよ」というときの「意味」は、たぶん自分にとっての「意味sense」ではなくて、共通理解としての「語義meaning」なのだろう。

キーワードはやはり「時間軸」のような気がする。本書でも、「一人称化する:当事者性を上げる」ためには、問いと答えの往還が必要だとしているけど、そのあいだ、つまり長い時間軸が必要になる。

ひとりひとりの「人生の意味」に唯一の定まった答えは存在しない。

鎌倉幕府でさえ1192(イイクニ)が1185(イイハコ)つくろうに変わっているのだ。

問いと答えの往還を活動と言語化を繰り返しながらするのがプロジェクトだ。

1 誰と 2 いつ 3 どこで

という「場」をチューニングしながら高め

4 なぜ 5 誰のために

という「ベクトル感」と「解像度」を上げ

6 何を 7 どのように

具体的な活動へと展開していくこと。

・印象に残ったこと・疑問に思ったこと・面白いと思ったことフォーマットで振り返りことで、好奇心を育みながら言語化を促し、語義meaningを身につけるだけではなく意味senseを発見し、磨いていく。

「何かが(スキル的に)できるようになる」よりも、「何かをやる意味を自分で(事後的にも)探せるようになる」

「人生の意味」はそうやって見つかっていく、という仮説に向けて、プロジェクトというのは、それを見つける、探すための箱(手段)なのだろう。

イイハコつくろう、高校生。

2021年10月06日

マインドセットをアップデートする

大学でのPBL授業などでよく言われていたのが「リテラシー」と「コンピテンシー」。

リテラシーが「知識を基にした能力」であるのに対し、コンピテンシーは「経験を基にした行動特性」。

特に就職活動の際には「コンピテンシー」が問われるということでそれを数値化するようなテストまで試行していた。

一方で21世紀型スキルなどと言われるものもあり、学びを取り巻く環境が過渡期にあることを実感させられる。

https://kodomo-manabi-labo.net/21st-century-skills

キーワードが #共同体 #子ども #成長・・・な

教育社会学専攻の大学生と対話して考えたこと。

ミッションやヴィジョンなどのベクトル性を持った共同体。

そして、それをシャッフルしてくれるような共同体の外部の人(旅人)

そこで作られる「場」(共同体の一瞬を切り取ったワンシーン)が

どんな子どもを(大人も)育てるのか?(育むのか?)っていう。

何をいちばん変えるのか?って言えば、やはりマインドセットだろうと思う。

「無力感」は獲得されたものだ(14.2.15)

http://hero.niiblo.jp/e357687.html

人は、学校に行くことで、成績を序列化されることで、「無力感」を獲得していく。

ドゥエック博士のいうように「やってもどうせできない」と思ってしまう。

その「固定的知能観」というマインドセットを、アップデートすること。

おそらくはこれが「探究的学び」のミッションだろうと思う。

そこでのヒントが「共同体」であるかもしれない。

人間はひとりではとても弱い。

だから共同体を作って暮らしてきた。

工業社会は「効率性」をもっとも大切なものと位置付けた。

3世代同居の家族は核家族へ。あるいは東京に出て1人暮らしへと分断された。

それのほうが経済成長にとっては効率的だからだ。(テレビは世帯数分必要になる)

もう、社会がターンしている。

工業社会とは、人口が増えている時にのみ採用可能なモデル(自然資源も無限にある前提)だ。

「効率性」はもはや価値を生まない。

にもかかわらず、学校は「効率的に学ぶ」というリテラシーを獲得する場所として今も存在している。

「効率性」から「創造性」へのシフトが求められていると思う。そして、それらは両立しない。

もうひとつは「共同体」をどう取り戻していくか、だ。

かつてのような地域共同体や会社共同体が復活しないとしたら、どんな共同体を作っていけばいいのか。

それが、ミッションやヴィジョンを持つ動的な共同体と

定期的にやってくる外部の人なのかもしれないと。

そこで身に付ける最大のものは「マインドセット」ではないか、と思う。

正解のない、先の見えない中で実験的にやってみる共同体のメンバーとなり、

やってみたらできるかも!というyet confidenceを身に付けること。

(参考:15.7.7)

http://hero.niiblo.jp/e470331.html

高校でやれることはこのようなマインドセットのアップデートなのではないか、と。

動的な共同体に身を置き、プロジェクトを実践する一員になること。

「場」に溶け出して、創造すること。

そこではたぶん、アイデンティティの不安も同時にクリアされていくような気がする。

「コンビテンシー」の前提として「マインドセット」があり、「マインドセット」の前提として「存在の承認」があるのではないか。

そんなことを感じられる「共同体」や「プロジェクト」や「場」をたくさんつくっていくこと。

それは阿賀町でこそ可能であるのではないか、というマインドセット(思い込み)です。

「風舟」プロジェクトが始まっています。

リテラシーが「知識を基にした能力」であるのに対し、コンピテンシーは「経験を基にした行動特性」。

特に就職活動の際には「コンピテンシー」が問われるということでそれを数値化するようなテストまで試行していた。

一方で21世紀型スキルなどと言われるものもあり、学びを取り巻く環境が過渡期にあることを実感させられる。

https://kodomo-manabi-labo.net/21st-century-skills

キーワードが #共同体 #子ども #成長・・・な

教育社会学専攻の大学生と対話して考えたこと。

ミッションやヴィジョンなどのベクトル性を持った共同体。

そして、それをシャッフルしてくれるような共同体の外部の人(旅人)

そこで作られる「場」(共同体の一瞬を切り取ったワンシーン)が

どんな子どもを(大人も)育てるのか?(育むのか?)っていう。

何をいちばん変えるのか?って言えば、やはりマインドセットだろうと思う。

「無力感」は獲得されたものだ(14.2.15)

http://hero.niiblo.jp/e357687.html

人は、学校に行くことで、成績を序列化されることで、「無力感」を獲得していく。

ドゥエック博士のいうように「やってもどうせできない」と思ってしまう。

その「固定的知能観」というマインドセットを、アップデートすること。

おそらくはこれが「探究的学び」のミッションだろうと思う。

そこでのヒントが「共同体」であるかもしれない。

人間はひとりではとても弱い。

だから共同体を作って暮らしてきた。

工業社会は「効率性」をもっとも大切なものと位置付けた。

3世代同居の家族は核家族へ。あるいは東京に出て1人暮らしへと分断された。

それのほうが経済成長にとっては効率的だからだ。(テレビは世帯数分必要になる)

もう、社会がターンしている。

工業社会とは、人口が増えている時にのみ採用可能なモデル(自然資源も無限にある前提)だ。

「効率性」はもはや価値を生まない。

にもかかわらず、学校は「効率的に学ぶ」というリテラシーを獲得する場所として今も存在している。

「効率性」から「創造性」へのシフトが求められていると思う。そして、それらは両立しない。

もうひとつは「共同体」をどう取り戻していくか、だ。

かつてのような地域共同体や会社共同体が復活しないとしたら、どんな共同体を作っていけばいいのか。

それが、ミッションやヴィジョンを持つ動的な共同体と

定期的にやってくる外部の人なのかもしれないと。

そこで身に付ける最大のものは「マインドセット」ではないか、と思う。

正解のない、先の見えない中で実験的にやってみる共同体のメンバーとなり、

やってみたらできるかも!というyet confidenceを身に付けること。

(参考:15.7.7)

http://hero.niiblo.jp/e470331.html

高校でやれることはこのようなマインドセットのアップデートなのではないか、と。

動的な共同体に身を置き、プロジェクトを実践する一員になること。

「場」に溶け出して、創造すること。

そこではたぶん、アイデンティティの不安も同時にクリアされていくような気がする。

「コンビテンシー」の前提として「マインドセット」があり、「マインドセット」の前提として「存在の承認」があるのではないか。

そんなことを感じられる「共同体」や「プロジェクト」や「場」をたくさんつくっていくこと。

それは阿賀町でこそ可能であるのではないか、というマインドセット(思い込み)です。

「風舟」プロジェクトが始まっています。