2024年05月13日

プロとアマチュアのあいだの「余白」をつくる

『余白思考』(山﨑晴太郎 日経BP)

「ともにつくる」を再定義するタイミング。

誰と誰が何をどのようび「ともにつくる」のか?

「個」と「場」の往還によるResponsibilityの醸成

これは只見高校の総探コンセプトなのだけど。

金曜日にプロジェクトふりかえりのインタビューワークを

やってみて思ったことは、

ふりかえり後の2人ペアでのインタビューによって、プレゼンテーションを「ともにつくる」という設計が可能かもしれないと思った。

プレゼンのコアメッセージを「引き出す」という意識で、インタビューをすること。

「私が今回のプロジェクトを通して発見したことは〇〇です」の〇〇を一緒に探すためのインタビューとすること。

その発見を「ともにつくる」こと。

1 私が発見したことは〇〇です

2 プロジェクト内容は〇〇で、結果は〇〇でした

3 印象に残ったことは、〇〇です

4 やる前とやる後では、私はこのように変わりました

5 次回やるとしたら〇〇に取り組みたいです

6 今回の一番の発見は〇〇でした

こんな感じの定型文でもいいのかもしれない

大切なのは、インタビュー相手によって「引き出される」感覚かも。

「引き出した」「引き出された」を体感すること。

「創造」はどこに生まれるのだろうか?

そんな問いが生まれた。

仮説は「プロ」と「アマチュア」のあいだに生まれる、ということ。

『すべての仕事はクリエイティブ・ディレクションである』(古川裕也 宣伝会議)

この本にある「コア・アイデア」を選定することはつまり、範囲を限定する、ということ。

その範囲内で、突破していく、ということ。

プロフェッショナル(専門家)とは、そういうことだ。

その分野で他の人よりも秀でていること、が大切である。

それは「分業の時代(効率化の時代)」とリンクしているのかもしれない。

一方で時代は変わり、創造性が大切であり、

そのためのコラボレーション(協働)がさまざまなことが行なわれている。

もしかしたら、「プロ」と「アマチュア」のあいだをデザインすることが

「コーディネーター」の醍醐味なのかもしれない。

学校で言えば、先生というプロと、高校生や地域の人というアマチュア。

町で言えば、先生や生徒というアマチュアと地域の人というプロ

企業で言えば、社員というプロと、ファンというアマチュア

僕が「水戸留学:2015年~18年の茨城大学職員期間のこと」で

もっとも学んだことは、カレーキャラバンから学んだ「アマチュアリズム」なのだけど

参考:「予測できない」というモチベーション・デザイン(17.5.19)

http://hero.niiblo.jp/e484808.html

「予測不可能性」を楽しめる「アマチュア」だからこそできることだ。

サッカーで言えば、プロサッカー選手とサポーターの関係のようなものだ。

それは、この前言っていた「学び」と「遊び」のあいだにも通じる

参考:「あそび」の復権(24.2.11)

http://hero.niiblo.jp/e494585.html

その「あいだ」に可能性(創造性)が詰まっているのではないか、と思った。

それが僕がつくりたい「余白」なのではないか、と思った

『余白思考』によれば、

余白のイメージは次の7つだ

1 なんでも受け止める巨大なクッション

2 曖昧で言葉にできない思い

3 おもちゃ箱

4 なんとなくやりたい気持ち

5 なんか好き

6 体感ベース

7 いつでも終わらせることができる自由

そんな「場」を学校でも作れるのではないか。前述のインタビューで引き出したいのはまさに、曖昧で言葉にできない思いや、なんとなくやりたい気持ちや、なんか好き、なのではないか。

それを自分だけで作るのではなく、2人ペアでつくっていくこと。

自分は、自分のプロフェッショナル(専門家)である。

だからこそ、見えないものがある。

それを「偉大なる素人」からの質問によって引き出す。

プロ集団の中に、アマチュア性を入れていく場をつくること。

その中で創発されたアイデアをプロの力で実現していくこと

プロとアマチュアのあいだに場と余白をつくる。そして「創造」「創発」を生む。

それはひとりひとりにとっても同じで自身や場のプロ性とアマ性のあいだに、生きる意味、アイデンティティが創造される、のかもしれない。

コーディネーターは演出家に似ている。いま目の前の舞台(場=機会)を最優先し、1人ずつの人を配役だとしてデザインする。先生も生徒も同じ1プレイヤーとして生かすこと。コーディネートとは、劇団づくり。先生をプロとしてリスペクトしながら、アマチュアである高校生や地域の人たちとやってみて、ふりかえること。

それが僕の方法かもしれません。

2024年02月05日

n=1とどこで出会うのか?

岩波書店 ジュニアスタートブックス「知図を描こう」(市川力)の出版記念セミナーに行ってきました。

「ジェネレーター」を読んでからずっとお会いしたかったのです。

市川さんの優しいオーラに包まれてきました。

昨日のセミナーのメモを残しておきます。

~~~

第1部

問題意識から出発するのではなく、「観察」から始めて、問題意識に辿りつく

「興味を感じた」⇒何か自分の中に響くものがあった

アーカイバーとしての知図師

「音楽と生命」(坂本龍一×福岡伸一)

ノイズ⇒シグナル⇒星座

雑を集める⇒知図を描く⇒表現・論文

「雑を集める」には、さまよいあるくこと、心がプルっとしたら撮る

⇒その中でもさらに気になるものをスケッチする

レオナルド・ダヴィンチ:これをやり続けて3万枚

■大学は研究するための場所:自分の星座をどうつくるのか?

まずは目的を持たずに歩くことから。

面白いものが必ずある⇒好奇心図鑑をつくる

それをすればみんながダヴィンチになれる。

⇒好奇心のかけらを図鑑として集める。

⇒ジャンプの土台になる。

遺伝子ではなくミーム(社会的遺伝子)のほう。

「誰かにとってのおっちゃんになりたい」

文化=チャンスがあるっていうこと。

図ばかり見ていないで、地を見ること。

小さいもの、ささやかなものを自然の中から発見することで自分の感性を発見していく

「ピュシスの中のノイズに内部観察者として入る」

ブルースリーの有名なセリフ「Don't think, feel.」の前に、「We need emotional content.」と言っている。

感情にまつわるもの(エモーショナルコンテンツ)が必要なのだと。

だから「心が動いたもの」は全部記録しておく

それをベースに学びを継続していく

そんなエモーショナルコンテンツをいかに見つけるか⇒学びにつながっている。

ジェネレーターの5G (ジェネレーターP129)

遇:出逢い

偶:偶然

隅:一隅を照らす

愚:ひたすらやる

寓:星座になる

いかにエモーショナルコンテンツをfeelできるか?

第2部

個の尊厳:グリーフケアワーク

30年度、死に直面した時にどうするか?

「し」の「し」と「し」

師の死と志:世代から世代へ渡される志というバトン

人生楽ありゃ苦もあるさ年表(30年分)を書く:大人が問われる。

苦が上/楽が下=苦のほうは当たる/楽の方は前倒しで叶う

グリーフケア:記憶のアップデート

教科書がない=体験しないと分からないこと

話すこと、表現することで記憶はアップデートされる

歩くこと:故人の行った場所を追体験する⇒アップデート

巡礼の道:四国八十八か所

「生きる」ことそのものを問う。

第3部

空き家問題=feel度walkを事業化

ベースキャンプツーリズム(machiyado network)

まちづくりの文脈で取り組む=事業になる

学校を変える、つくるとは別のアプローチ⇒空き家をベースキャンプに

通信制高校=地域をフィールドにできる。

「あいだ」に学びの場をつくる

n=1の出会い:高校時代に1人面白い人に出会えるか

どこで出会えるのか?学校のなかではなく、空き地(あわい)

まちそのものがジェネレーター化する⇒間接的に学校が変わっていく。

ゲストハウス:季節ごとの知図を描き、それがストックされていく。

泊まった宿によって、何か発見があり、人生が動いていく、そんなツーリズム。

宿がジェネレーター化していく。

「歴史」の重要性:伝えて、体験・体感していくこと

「学びをつくる」ことができれば、世界は広げていける。

まなび=教育(学校)と捉えると小さくなっちゃう。

市川さんの財産は、様々な大人と子どもに出会えた

文化:言葉でつくられる。

知図を描くから意味が分かる、言葉が豊かになる

~~~

知図を描くこと。

それは「まなび」の方法であり、

「生きる」ことを問うことでもあり、

「まちづくり」の手法でもある。

「まなび」と「あそび」のあいだにあり、

時間軸を超えていくことができるし、

ひとりひとりの個性の表現でもある。

高校生にとっては(もちろん大学生・20代にとっても)、

そのすべてが必要なのだろう。

それは、まなびのエンジンを駆動してくれる

「n=1」との出会いのためだ。

それは人かもしれないし、モノかもしれないし、観光や歴史などのコトかもしれない。ブルースリーの言葉を借りれば、自分自身に固有の「エモーショナルコンテンツ」と出会うことの先にn=1との出会いが待っているのだと思う。

そんな機会を提供するために、僕はいま、舞台づくりをしているのかもしれない。

ツルハシブックスより以前から「機会提供」と言い続けてきた自分の意味がようやく分かった気がする。

2023年06月05日

お客は誰か?

福島県楢葉町の木戸の小料理「結のはじまり」かおりママとの企画

余白をデザインする新スナック学講座が始まりました。

定員ぴったりの8名が参加。

自己紹介の参加動機からさまざま

・イベント時のコミュニケーションをデザインしたい

・高校生向けの企画がしたい

・ふらっと立ち寄る場をつくりたい

・コミュニティデザインしたい

・スナックをやってみたい

・お酒が好き

・フラットな場づくりがしたい

多種多様な志向の人たちが集まりました。

なかなかいいタイトル=問い、祈りになったなあと。

そしてこれは2か月で企画完成までいくのか、っていう

ひとまず僕も学びます。

スナック的とは

・店員と客の境界があいまい

・お客がいつのまにか手伝っている

・愛はあるけど関心のない関係性

・水割りをつくる動作(身体性)

・サードプレイス

グループワークでスナック的についてキーワードトーク。

印象に残ったのは、スナックにあるネットやSNSには載っていないオフラインの情報の中に地域における大切なことがあるのではないか、という意見。

たしかに、地方都市こそ、スナックの機能が生きるのかもしれない。

そして、メインイベントのかおりママの話。

・自分がもっている雰囲気=すでに「場」である。

・コミュニティを発酵させる(自分も変わり、相手も変わっていく)

ポイント

★最初のドリンクをお渡しするときの一言が重要「おつかれさま★」とか

★あいづちと質問すること

★商品に伝えたいメッセージを込める。

★ハード(席配置)を変えることで伝える。

★カウンター=誰かと誰かが隣になる

★カウンターの椅子⇒クルクル回るやつにすると後ろを向きやすくなる。

参加者からの質問では、

誰を呼びたいか?というのと経営的に誰を呼んだらいいのか?を整理して考えた方がいいのか?ということ。

僕が思ったのは、それがまったく別の人に乖離しているのはつらいなと思った。

誰を呼びたいか=お客は誰か?その周辺に経営的に必要な誰かをいれていくのもいいと思った。

「お客は誰か?」

その前に「お客」そのものの定義をしていく必要がある、と。

余白をデザインする新スナック学講座が始まりました。

定員ぴったりの8名が参加。

自己紹介の参加動機からさまざま

・イベント時のコミュニケーションをデザインしたい

・高校生向けの企画がしたい

・ふらっと立ち寄る場をつくりたい

・コミュニティデザインしたい

・スナックをやってみたい

・お酒が好き

・フラットな場づくりがしたい

多種多様な志向の人たちが集まりました。

なかなかいいタイトル=問い、祈りになったなあと。

そしてこれは2か月で企画完成までいくのか、っていう

ひとまず僕も学びます。

スナック的とは

・店員と客の境界があいまい

・お客がいつのまにか手伝っている

・愛はあるけど関心のない関係性

・水割りをつくる動作(身体性)

・サードプレイス

グループワークでスナック的についてキーワードトーク。

印象に残ったのは、スナックにあるネットやSNSには載っていないオフラインの情報の中に地域における大切なことがあるのではないか、という意見。

たしかに、地方都市こそ、スナックの機能が生きるのかもしれない。

そして、メインイベントのかおりママの話。

・自分がもっている雰囲気=すでに「場」である。

・コミュニティを発酵させる(自分も変わり、相手も変わっていく)

ポイント

★最初のドリンクをお渡しするときの一言が重要「おつかれさま★」とか

★あいづちと質問すること

★商品に伝えたいメッセージを込める。

★ハード(席配置)を変えることで伝える。

★カウンター=誰かと誰かが隣になる

★カウンターの椅子⇒クルクル回るやつにすると後ろを向きやすくなる。

参加者からの質問では、

誰を呼びたいか?というのと経営的に誰を呼んだらいいのか?を整理して考えた方がいいのか?ということ。

僕が思ったのは、それがまったく別の人に乖離しているのはつらいなと思った。

誰を呼びたいか=お客は誰か?その周辺に経営的に必要な誰かをいれていくのもいいと思った。

「お客は誰か?」

その前に「お客」そのものの定義をしていく必要がある、と。

2023年02月19日

「構想」と「実行」、そして「アイデンティティ」

徳島・神山町にようやく行ってきました。宿題をたくさん残してきた2日間となりました。夏にまたいけるといいなと。

雨乞の滝は不動滝で引き返しました。

詳細は現在まとめているとして、一番感じたことは、「存在承認」のデザインでした。

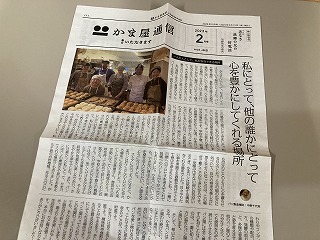

高校3年の千代実さん。寮の夜ごはんづくりでも手際よく鶏肉を捌いていた。寮生の頼れるお姉さん的な存在。彼女の作ったケーキが「かま屋」で販売されると聞き、お邪魔しました。

そして手に入れたのがこの新聞です。

高校1年の夏からアルバイトを始めて2年半。

彼女の高校生活はかまパンとともにありました。

~~~以下新聞より引用

約2年半の間で、かまパンという存在は姿を変え続けています。それでも、ずっと変わらず大好きな場所です。学校や寮、地域に居場所がなかったころ、かまパンは私の心の拠り所でした。ここだったらいてもいいんだ、と何度も思わせてくれました。密かに、勝手に、常に支えてもらいました。それはきっとかまパンの人たちが、高校生やアルバイト、あゆハウスの子といった何かの括りを通してではなく、一人の人として私を見てくれたからだと思います。そんな環境が私は心から嬉しかったのです。

やりたいことがわからなくなったとき、かまパンは常に刺激をくれる場所でした。自分の興味関心を大切にしている人ばかりで、私にはなかった視点や考え方をたくさん教えてもらえました。自分の大切な経験や好きなことを語ってくれるみんなの顔はいきいきとしていて、私も自分のことのように心を躍らせる日々でした。

一歩踏み出せない弱い自分がいるとき、かまパンは挑戦する勇気をくれる場所でした。(中略)かまパンにいたから、できない理由よりもできる方法を探せる人になりたい、と思えるようになりました。

そして、神山の土地を離れる今、かまパンはこれからもずっと関わり続けたい、何度でも遊びにきたい場所です。ここで作られるパンを食べに、ここにいる人たちに会いに、ただこの場所を訪れるために。きっと私はこの先も、かまパンを愛し続けるのだと思います。こんなふうに思える場所に出会えたことが、大きな大きな私の財産です。

~~~ここまで引用

なんかもう、泣きそうだ。アルバイトの意味ってなんだろう?って。川喜田二郎氏が言う、「創造的行為を繰り返し行い、そのいくつかの達成が累積した場所」それがふるさとなのだと。

千代実さんの場合は、まさにそれなのではないかと。

この「生きてる感」はなんだろう、って。

多くの、いやほとんどすべての高校生、大学生は、アイデンティティの不安を抱えて生きている。

自分は何者なのか。生きている意味があるのか。誰かの役に立つことができるのか。

(それをいったらほとんどの大人も同じ問いを持っているのかも)

「創造的行為」の前段階が必要なのではないか。

それは、同じく川喜田二郎氏の「野生の復興」から読み解けば

http://hero.niiblo.jp/e490083.html

(参考:「判断」の余白をつくる 19.12.9)

~~~ブログから引用

「仕事」から「判断」を奪えば、それは「仕事」ではなく「執行」になる。(川喜田二郎「野性の復興」より)

この言葉は重い。多くの人たちが「仕事」と呼んでいるものは、実は「執行」に過ぎないのではないか。それは組織の問題でもあり、規模の問題でもあり、個人の問題でもある。

「学び」もきっとそうだ。「授業」がそもそも「執行」に過ぎないのではないか?そこに「判断」があるのか?「構想計画」があるのか?

「課題が与えられ、解決策を提案する」。「観察」も「判断」も「執行」もない。そんな授業でどんな力をつけようとするのか?

~~~

千代実さんのバイト先であるかまパンには、「構想」と「判断」があったのだろう。いや、つねにその連続の中に身を置いていたのだろう。

そして、さらにその前提として、千代実さんも書いているけど、「何かの括りを通してではなく、一人の人として」存在できる場であった、ということ。

「存在の承認」それをどのように見出し、形成していくか。

それは本人にとっても大人側にとっても、非常に重要な課題であると思う。

http://hero.niiblo.jp/e291471.html

(参考:承認欲求と他者評価 13.10.24)

考えてみれば、ここ10年、ずっとこのことを考えている気がする。山竹伸二さんの言うところの親和的承認(存在承認)を得るのは、本来であれば親や祖父母をはじめとする血縁者だろうと思うが、それを家庭に期待することはすでに難しい。

だったら、地域(社会)がそれをできないだろうか。

そのひとつの手法が「アルバイト」、それも個人店、小規模事業者のアルバイトであるかもしれない。コンビニやチェーン店のような大手と違うところは、「構想と実行の分離」ではないか、と。

「構想」と「実行」が分離されているところには「やらされ感」がある。

http://hero.niiblo.jp/e491374.html

(参考:「やらされ感」の正体 21.1.21)

1 構想に同意している

2 構想づくりに参加している

3 構想づくりに参画している

4 自ら構想している

この階段を徐々に登っていくこと。「構想の階段」を登って行けば行くほど、そこには、自分がプロジェクトを動かした実感が伴ってくる。

僕はそれがアイデンティティの形成にも関係してくるのではないかと思った。

一人の人として存在を承認される。

次に場の一員として構想から実行までに参加・参画する。

その繰り返しによって何かを創造する。

「自分」と「地域(社会)」と「未来」にプロジェクトができていくと言っていたけれど。「自分づくり」と「地域づくり」と「未来づくり」は、構想から実行へというプロジェクトを通して、同時に起こっていくのだろう。

2月8日に書いた違和感

~~~

「探究的な学び」が求められる。そこでは「内発的動機付け」や「主体性」が重要視される。その出発点が「地域課題」であったりすると、ストーリーとしては魅力的だ。しかしそれは「正解」に向かっていく従来の学びと何が違うのだろうか?

~~~

http://hero.niiblo.jp/e492876.html

(参考:正解というまがいもの 23.2.8)

そこに「構想」や「判断」が本当にあるのか?逆に、自分出発の「構想」が無ければ、そこに「自分」は形成されるだろうか。

千代実さんのかまパンでのアルバイトには、そのほとんどがあった。

・ひとりの人として承認される場があった。

・「構想」と「判断」と「実行」を目の前で見れるバイト先だった

・自らもケーキを企画・制作し、販売することができた。

そのすべてが、この場所を、かまパンを、そして神山を、ふるさとへと変えていく。

日本画家の千住博さんは、「料理だって立派な芸術です。作り手が、自分のイマジネーションを広げ、『私はこれが美味しいと思う。みなさんどうでしょう』と差し出すのですから。」と言う。

参考:「混沌」を示すことが、現代を生きる芸術家の使命でもある【第1回】「芸術とは何か」についての考察(19.3.9)

https://www.foresight.ext.hitachi.co.jp/_ct/17251951

あゆハウスで行っている生徒による料理は、2時間でできる「構想と判断と実行」の実践かもしれない。「朝のあのスープ美味しかった」とフィードバックをもらい、少しだけホッとする。自分がここに存在していてもいいのだと思える。

先輩たちについて、最初はおそるおそる。でも経験を重ねれば、みんなができるようになる。

暮らしって、きっとそういうものだ。

直線的に進んでいく未来に向かって、階段を登っていくような「達成と成長」モデルではなく、ただひたすらに続いていく循環する今日を生きながら、「構想と判断と実行」を繰り返し、いつの間にかできていくもの。

それこそがアイデンティティであるのかもしれない。

雨乞の滝は不動滝で引き返しました。

詳細は現在まとめているとして、一番感じたことは、「存在承認」のデザインでした。

高校3年の千代実さん。寮の夜ごはんづくりでも手際よく鶏肉を捌いていた。寮生の頼れるお姉さん的な存在。彼女の作ったケーキが「かま屋」で販売されると聞き、お邪魔しました。

そして手に入れたのがこの新聞です。

高校1年の夏からアルバイトを始めて2年半。

彼女の高校生活はかまパンとともにありました。

~~~以下新聞より引用

約2年半の間で、かまパンという存在は姿を変え続けています。それでも、ずっと変わらず大好きな場所です。学校や寮、地域に居場所がなかったころ、かまパンは私の心の拠り所でした。ここだったらいてもいいんだ、と何度も思わせてくれました。密かに、勝手に、常に支えてもらいました。それはきっとかまパンの人たちが、高校生やアルバイト、あゆハウスの子といった何かの括りを通してではなく、一人の人として私を見てくれたからだと思います。そんな環境が私は心から嬉しかったのです。

やりたいことがわからなくなったとき、かまパンは常に刺激をくれる場所でした。自分の興味関心を大切にしている人ばかりで、私にはなかった視点や考え方をたくさん教えてもらえました。自分の大切な経験や好きなことを語ってくれるみんなの顔はいきいきとしていて、私も自分のことのように心を躍らせる日々でした。

一歩踏み出せない弱い自分がいるとき、かまパンは挑戦する勇気をくれる場所でした。(中略)かまパンにいたから、できない理由よりもできる方法を探せる人になりたい、と思えるようになりました。

そして、神山の土地を離れる今、かまパンはこれからもずっと関わり続けたい、何度でも遊びにきたい場所です。ここで作られるパンを食べに、ここにいる人たちに会いに、ただこの場所を訪れるために。きっと私はこの先も、かまパンを愛し続けるのだと思います。こんなふうに思える場所に出会えたことが、大きな大きな私の財産です。

~~~ここまで引用

なんかもう、泣きそうだ。アルバイトの意味ってなんだろう?って。川喜田二郎氏が言う、「創造的行為を繰り返し行い、そのいくつかの達成が累積した場所」それがふるさとなのだと。

千代実さんの場合は、まさにそれなのではないかと。

この「生きてる感」はなんだろう、って。

多くの、いやほとんどすべての高校生、大学生は、アイデンティティの不安を抱えて生きている。

自分は何者なのか。生きている意味があるのか。誰かの役に立つことができるのか。

(それをいったらほとんどの大人も同じ問いを持っているのかも)

「創造的行為」の前段階が必要なのではないか。

それは、同じく川喜田二郎氏の「野生の復興」から読み解けば

http://hero.niiblo.jp/e490083.html

(参考:「判断」の余白をつくる 19.12.9)

~~~ブログから引用

「仕事」から「判断」を奪えば、それは「仕事」ではなく「執行」になる。(川喜田二郎「野性の復興」より)

この言葉は重い。多くの人たちが「仕事」と呼んでいるものは、実は「執行」に過ぎないのではないか。それは組織の問題でもあり、規模の問題でもあり、個人の問題でもある。

「学び」もきっとそうだ。「授業」がそもそも「執行」に過ぎないのではないか?そこに「判断」があるのか?「構想計画」があるのか?

「課題が与えられ、解決策を提案する」。「観察」も「判断」も「執行」もない。そんな授業でどんな力をつけようとするのか?

~~~

千代実さんのバイト先であるかまパンには、「構想」と「判断」があったのだろう。いや、つねにその連続の中に身を置いていたのだろう。

そして、さらにその前提として、千代実さんも書いているけど、「何かの括りを通してではなく、一人の人として」存在できる場であった、ということ。

「存在の承認」それをどのように見出し、形成していくか。

それは本人にとっても大人側にとっても、非常に重要な課題であると思う。

http://hero.niiblo.jp/e291471.html

(参考:承認欲求と他者評価 13.10.24)

考えてみれば、ここ10年、ずっとこのことを考えている気がする。山竹伸二さんの言うところの親和的承認(存在承認)を得るのは、本来であれば親や祖父母をはじめとする血縁者だろうと思うが、それを家庭に期待することはすでに難しい。

だったら、地域(社会)がそれをできないだろうか。

そのひとつの手法が「アルバイト」、それも個人店、小規模事業者のアルバイトであるかもしれない。コンビニやチェーン店のような大手と違うところは、「構想と実行の分離」ではないか、と。

「構想」と「実行」が分離されているところには「やらされ感」がある。

http://hero.niiblo.jp/e491374.html

(参考:「やらされ感」の正体 21.1.21)

1 構想に同意している

2 構想づくりに参加している

3 構想づくりに参画している

4 自ら構想している

この階段を徐々に登っていくこと。「構想の階段」を登って行けば行くほど、そこには、自分がプロジェクトを動かした実感が伴ってくる。

僕はそれがアイデンティティの形成にも関係してくるのではないかと思った。

一人の人として存在を承認される。

次に場の一員として構想から実行までに参加・参画する。

その繰り返しによって何かを創造する。

「自分」と「地域(社会)」と「未来」にプロジェクトができていくと言っていたけれど。「自分づくり」と「地域づくり」と「未来づくり」は、構想から実行へというプロジェクトを通して、同時に起こっていくのだろう。

2月8日に書いた違和感

~~~

「探究的な学び」が求められる。そこでは「内発的動機付け」や「主体性」が重要視される。その出発点が「地域課題」であったりすると、ストーリーとしては魅力的だ。しかしそれは「正解」に向かっていく従来の学びと何が違うのだろうか?

~~~

http://hero.niiblo.jp/e492876.html

(参考:正解というまがいもの 23.2.8)

そこに「構想」や「判断」が本当にあるのか?逆に、自分出発の「構想」が無ければ、そこに「自分」は形成されるだろうか。

千代実さんのかまパンでのアルバイトには、そのほとんどがあった。

・ひとりの人として承認される場があった。

・「構想」と「判断」と「実行」を目の前で見れるバイト先だった

・自らもケーキを企画・制作し、販売することができた。

そのすべてが、この場所を、かまパンを、そして神山を、ふるさとへと変えていく。

日本画家の千住博さんは、「料理だって立派な芸術です。作り手が、自分のイマジネーションを広げ、『私はこれが美味しいと思う。みなさんどうでしょう』と差し出すのですから。」と言う。

参考:「混沌」を示すことが、現代を生きる芸術家の使命でもある【第1回】「芸術とは何か」についての考察(19.3.9)

https://www.foresight.ext.hitachi.co.jp/_ct/17251951

あゆハウスで行っている生徒による料理は、2時間でできる「構想と判断と実行」の実践かもしれない。「朝のあのスープ美味しかった」とフィードバックをもらい、少しだけホッとする。自分がここに存在していてもいいのだと思える。

先輩たちについて、最初はおそるおそる。でも経験を重ねれば、みんなができるようになる。

暮らしって、きっとそういうものだ。

直線的に進んでいく未来に向かって、階段を登っていくような「達成と成長」モデルではなく、ただひたすらに続いていく循環する今日を生きながら、「構想と判断と実行」を繰り返し、いつの間にかできていくもの。

それこそがアイデンティティであるのかもしれない。

2023年01月31日

「とどまる」のプロセスを経たものだけが「つながる」ことができる

「参加型社会宣言~22世紀のためのコンセプトノート(橘川幸夫 未来叢書)

読書サーフィン。

テーマは「アイデンティティの再構築」です。

今日は2020年に衝撃をうけた1冊からあらためて。

参考:

「永遠に中間なるもの」としての「私たち」の時代(20.7.9)

http://hero.niiblo.jp/e490856.html

はみ出し者の系譜(20.7.10)

http://hero.niiblo.jp/e490859.html

橘川さん、やっぱ先を言ってるなあと。

あらためてこの本から。

~~~第5章 P53 情報的自我より

これまでの近代的自我が、ひたすら学習と鍛錬で自らを強固に成長させていくものだとしたら、私が「情報的自我」と呼んでいるものは、影響を宇受けながら影響を与えていく情報環境の中に常に漂う自我である。(中略)双方向のシステムによって、個人意識と全体意識が絶えず交信するようになるだろう。そういう環境の中では、ますます一人ひとりの自律的な思考と感性が重要になってくるのである。

~~~

宮澤賢治先生「農民藝術概論綱要」序論を思い出す。

~~~

近代科学の実証と求道者たちの実験とわれらの直観の一致に於て論じたい

世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない

自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する

この方向は古い聖者の踏みまた教へた道ではないか

新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある

~~~

そういう時代。(賢治先生は1926年に書いていますけども)

その時、私たちはどう生きていくのか。

どう、「つながって」いくのか?

「つながり」が叫ばれるようになってからかなり多くの時間が過ぎた。

近代社会のシステムによって「個人」として分断された私たちは、ふたたびつながろうとしている。

このとき。

橘川さんの「よはとつ」図形が参考になる。

~~~第6章 よはとつ図形2020 P62より

よりそう時代⇒はじける時代⇒とどまる時代⇒つながる時代

寄り添った共同体から都市へとはじけ、国家をつくった。アメリカとは、ヨーロッパの故郷からはみ出した移民たちが作った都市国家である。

そしてまた都市からはじける者が出てくる。そういう人同士が「よりそって」できた共同体は、その中でまた独自の掟や作法が生まれて、それに反発する個人は、第三のムラからも、はじけることになる。

共同体から、はじけて「とどまる」こと。「とどまる」とは共同体から切り離された人間が、たった一人で、その場所にとどまるということだ。

辛く孤独な「とどまる」時間を通過した者だけが、やがて、「つながる」ことができる

きちんと「とどまる」時間を通過していない者どうしがつながっても、それは、疑似的な「ムラ」に何度も回帰するだけだ。そこからは何度も「はじける」しかない。

やがて、あらゆる局面で原始共同体が消滅するだろう。家族が、地域が、国家が、宗教が、そして都市も消滅するだろう。世界には、一人ひとりの個人しかいなくなる。しかし孤独だけど孤立ではない。ひとりがすべてと、すべてがひとりと、あらゆる局面でつながっているのだ。

~~~ここまで引用+メモ

辛く孤独な「とどまる」時間を通過した者だけが、やがて、「つながる」ことができる

そうなのか、と。「つながる」ためには、「とどまる」が必要なのだ。

大切なのは「よりそう」と「つながる」を区別することだと思った。

ひとりとしての輪郭を持つ人だけが、「つながる」ことができる。

「よりそう」から生まれた共同体は、やがて「はじける」、または「はじける」人たちを生む。

「はじけた」人たちは孤独に耐えられず、ふたたび「よりそい」共同体をつくる。

その共同体を「つながり」と呼んでいないだろうか?

「とどまる」のプロセスを経たものだけが、「つながる」ことができる、そんな仮説。

~~~

指導者も教祖もいない、純粋な個人として、意識を自由にできるものだけが、つながる意味がある。それが、ネットワーク社会である。

~~~

「つながる」ためにまずは「とどまる」。

自分という輪郭をたしかめる。

そのプロセスが大切なのだろうと。

「つながりたい」

それは、孤独に耐えられない、そして満たされない承認不安をなんとかしたいと思う心から来るのだろう。

山口揚平さんは、「まだ、会社にいるの?」(2013年刊)の中で、「承認欲求」がビジネスの主役になる、と語った。

~~~

グリーやディー・エヌ・エーなどに代表される企業が提供しているものの本質はゲームではありません。彼らが提供しているのは、人に認められたいという「承認欲求」に対する満足です。

SNSのゲームを通して、武器などのアイテム、アバターを着飾るものですが、それらはゲームの世界において、他者に認められるための道具にすぎません。

~~~~

参考:何を表現するか?ではなく、何「で」表現するか?(16.11.14)

http://hero.niiblo.jp/e482804.html

「つながりたい」若者を、よりそい型の「コミュニティ」が狙っている。承認欲求を満たすフリをしながら。ほんとうは「つながり」が必要なのに。

「つながる」ために、まずは「とどまる」孤独を経験する。

自分という輪郭をたしかめる。そしてその輪郭を時に発揮し、特に取り払って、人と出会い、プロジェクトをつくり、活動をする。それによって得られるものを「つながり」と呼ぶのだろう。

まずは「とどまる」ことから始めてみたい。

2022年06月21日

「伝える」と「伝わる」

音楽は最初の音と最後の音をつなぐ物語だ。

それって、プロジェクトも、人生もぜんぶそうなのかもしれないな、と。

【文化人類学×観光】

パーソナルなきっかけ×いろんな人(他者)の視点

ひとり×全体

ミクロ×マクロ

両方あって、その場に応じて使い分ける

誰のものでもあり、誰のものでもない=共有物

【伝えると伝わる】

「感覚」的な「変換」を楽しむ:即興性

⇒自分の「感覚」に出会う⇒自分を知る

「伝える」:目に見えている⇒「伝わる」目に見えていない

主語は誰?お客は誰?⇒目に見える世界を大事にする

目に見えないもの、言葉にできないものにどこまで思いを馳せられるか。

数値化・言語化できるもの、できないもの

「言葉」=みんなで考えるためのツールであり、なおかつ「音」

⇒深い音を出せる人、浅い音を出している人

⇒本を読む人とラジオは相性がいいかも

【本質と身体性】

「本質=生物的に揺るがないもの」⇒地層とか

宇治茶という場づくり

「お茶」という総合芸術

ダンス、音楽⇒音であり、身体性。

キーワードとしてはこの3つ。

文化人類学×観光は、「個人の感覚」から始まるものを「他者の感覚」と合わせるもので、

そのためには身体を感じながら、「場」に入っていくこと。即興音楽のように場を体感すること。生物的に揺るがないもの(感覚的な何か)を見つけること。

目に見えないもの、言葉にできないものを感じながら、「場」でつくっていくこと。

それを重ねることで「伝える」が「伝わる」になったらいいな。

2022年06月19日

風景画を描くインタビュー

梅田蔦屋書店のイベントで西村さん×三砂さんの話を聞いて非常にエキサイティングだったのでメモを残しておきます。

【冒頭=本の紹介】

「自分の仕事をつくる」:人との対話による思考のプロセス

「本屋という仕事」

リスペクトする人から教わる⇒広場みたいな1冊

この人のこの本棚:自分なりの学校をつくる

本屋とは?について語り合う広場

広場としての本屋をつくる

⇒下北沢イベント⇒気になる本を選んで、なぜその本なのか?を語るトークイベント⇒お客さんも選んで、隣の人とシェアする。

【本屋で売れる本とネットで売れる本】

マーケットイン:ビジネス書的な作り方

プロダクトアウト:かける人は少ない

ネットで売れる本⇒検索可能である⇒目的が明確、価値が定まっている人、著名な人

本屋で売れる本⇒検索しない単語のタイトル=問い、わからなさ⇒聞いてみたい

見て伝わる本。「これは水です」⇒何の本かわからない⇒本屋向き

【ジャンルとは?】

江戸時代に本が増えすぎた

1 本屋:商品としての本:「自分で探せる」「入れ替わる(循環する)」

2 図書館:アーカイブとしての本:ひたすら足し算

ジャンルには正解がなく、探しやすいかどうか?

文庫、新書、雑誌⇒形による分類

ビジネス書・児童書⇒読者層による分類

本棚⇒まちの風景 お客さんが棚を決めていく

マーケットインとプロダクトアウトの組み合わせ

【生きてる棚】

ブックディレクターの棚:ディスプレイであり生きてない

磯場みたいな本屋⇒生き物がいる感じ

書店の本棚のいいところ⇒循環している⇒生きている

「これからの本屋」⇒夜明け この本でなければならない理由=切実さがある

この著者によって書かれなければならなかった本=必然性

【西村さんのインタビュー】

・自分自身の働きにくさ=切実さから出発している

・インタビューという場に運ばれていく感覚

・「けどね」の先にその人の最前線(いま)=見え始めている景色、ベクトルがある

・言葉にならない語を拾う。「なんていうかな」「なんだろうな」⇒感じているけど言葉になっていないものを聞いていく

「自分の仕事をつくる」は半分が余白で出したかった

⇒半分を読者に渡したかった。共演者としての読書、一緒につくっていく余白

⇒電子書籍化しにくい=プロダクト(立体物)としての本

一緒に歩いていく感じ。

インタビューの変遷

1 仮説検証時代 自分の書きたいこと以外は切り落としていく不誠実さ

⇒自分の書きたいことをしゃべってもらっている

2 肖像画時代 相手を観察し、どう見えたかを書いて渡す

3 風景画時代 インタビュー相手が背を向けて歩き始める⇒ついていく

取材とインタビューの違い

取材:材料を取りに行く インタビュー:一緒に旅に出る

~~~

「インタビューとは?」みたいなものが立体的に浮かび上がる時間。

行ってよかった。

2021年12月25日

パーソナライズ化という劇場

佐藤恒平さん。

2012年の「地域仕事づくりチャレンジ大賞」での東北ブロック代表だったウサヒプロジェクト。

当時の佐藤さんの雰囲気に圧倒された。

当時の僕は、新潟市のヒーローズファームとして地域の八百屋プロジェクトで北信越ブロック代表として出場していた。

あれからすでに10年が過ぎていた。

たまにTwitterで見かけるくらいだったのだけど、佐藤さんの活動には注目していた。

2018年、新潟から車で仙台に向かったときに、朝日町の道の駅で「ウサヒ」を見つけて、ああ、って思った。

今回、来春から宿を始めるための先進地見学として、佐藤さんが手がけている「松本亭一農舎」を訪ねた。

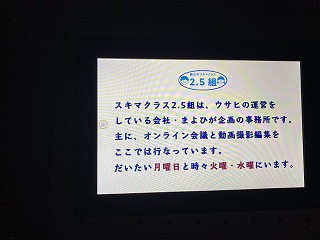

まず驚いたのは「弊社のオフィスに来てください」

と言われて行ったのが朝日中学校。

なんと、稼働中の公立中学校の中にオフィスがあるのだという。

名付けて、スキマクラス2.5組。

今の本棚は冬のファッション特集。朝日町には高校が無く、中学卒業したら町外の高校に通うことになる。だから、今のうちにファッション知っておけよ、っていう感じ。

素敵なサードプレイス作っているなあ。

コミュニケーション・デザインがいちいち面白い。

その後、佐藤さんが手がけるゲストハウス松本亭一農舎へ。

長いようで短い夜を過ごすことになった。

~~~以下メモ

「石の魔力」

人の行動を動かすことができる石の魔力を引き出したかった。

⇒石を加工してアート作品をつくっている

⇒魔法使いとしての自分

町全体がゲームボードであり、自分(ウサヒ)はそのサイコロになりたい。

ゲームとは?

・不確定要素があり、確率があり、絶妙な予測不可能性の下に成り立っている。

ボードゲーム「タイムライン」「カタン」をローカルにつくる⇒高校生でもできる。

自分はどこまでもグレーな存在。

⇒偉い人に白って言ってもらう、ということ。

危機感ではなく未来へのワクワクが求心力になる

カタン:「ヒツジと鉄2枚を交換してください」

は常識的に考えたらあり得ないのだけどタイミングと状況によっては可能。

ブランド化とパーソナライズ化。

この人、今、この場所でしか届かないやり方がある。

「ローカル・リベラルアーツ」:この場で生きていくために必要な知識・技術

中学生・高校生への賞品は図書券ではなく現金5万円で人生が狂うまちづくりを。

「ゲーム探究」と「演劇探究」

・ゲーム探究:ルールの下で、いかに生きていくか。世の中を俯瞰(メタ認知)する。

・演劇探究:役として「場」に溶けだす。「場」との一体化。

⇒どっちも必要。

メタ・アプローチとエモーショナル・アプローチ

英雄譚を読んて、共通点を探す:メタ・アプローチ

英雄譚を読んで、感動ポイントを語る:エモーショナル・アプローチ

探究:穴を掘ること、その上で未来を描くこと。

ロールプレイング・シミュレーション

⇒「自分」と「未来」というフィクションの自覚

「謎の劇団」をつくる⇒複数の劇団に属さないと正気を保てない。

ルールの下(上)で「個人」は「個人」として存在する。

「ハウスマスターと寮生」という関係ではなく、どこまでも1人対1人。

ひとりの生活者としてフラットに対話すること。役割が違うだけ。

何者でもないけどハウスマスターを演じているに過ぎない。

コミュニケーションデザインの工夫:送迎時に音楽、you tubeの話題を教えてもらう。

マイプロジェクト⇒「衝動」を聞きたい。その「瞬間」を知りたい。

反主流ではなく、非主流として生きていくこと。

向かう場所は同じだけど、その道が違う。

世の中の「第2美術室」をつくる。

「今」「瞬間」「衝動」を大事にするマイプロ

~~~

ここまでメモ。

いちばん痛快だったのは、佐藤さんが出場した鯉釣り大会の話。

エサをオブラートに包んで川に投入する、という方法を思いついた佐藤さんは実際にやってみた。

すると毎年出場しているじいちゃんたちから「あれは違反なのではないか」とクレームがついた。

実際はルールに違反しているわけではないので、仲直りして缶コーヒーをもらったのだと。

在野のアーティスト。

僕が目指している世界を、佐藤さんはすでに生きていた。

町全体をゲームボードのように、自ら転がされるサイコロとなって、たくさんの機会と問いを生み出していた。

今回、インスパイアされたのは、

キーワードで言うと、

・パーソナライズ化

・ゲーム探究と演劇探究

・ローカル・リベラルアーツ

あたりかな。「演劇」の話では、僕がかかわってきた探究の授業がエモーショナル・アプローチに偏り過ぎていたことを実感し、反省した。(笑)

「いい大学進学⇒いい就職」という世の中を包む壮大なゲーム。

その前提が覆っている、もしくは機能しなくなっているのが今だ。

だから、ボードゲームを自分でつくるように、予測不可能性をデザインし、お客は誰かを問い、価値だと思うものを提供し、それをやっている自分は何が楽しく、うれしいのかを問いながらも、演者の一員として「場」に溶けだしている。

それを、瞬間瞬間、重ねていくこと。

素敵なプレゼントをありがとう、僕のサンタさん。

2021年12月04日

身体としてのヒトと頭脳としてのヒト

仙台のNPO法人ハーベストの山崎さんと勝手にビッグ対談してました。

https://www.heartbest.net/

ラジオ収録したかったな。

オンラインツルハシに今度出てもらいましょう。

~~~以下メモ

トマス・アクィナスと中動態の話から。

トマス・アクィナスについて

https://www.aiko.ed.jp/contents/chuta/?p=24589

中動態について

https://tsukubajinbun.wordpress.com/2018/07/09/

これ、まさに今直面している

探究の授業とかプロジェクト設計における

「自分」と「社会」の接点の話だなあと。

有意義⇔意義なしという軸=社会(理性)の軸と

快⇔不快という軸=自分(感情)の軸

それぞれの「プロジェクト」は、社会にとって、あるいはひとりひとりにとって

意義(理性)軸と快(感性)軸のグラデーションの中にある。

よく言われるように、

他人が苦手、やりたくない、自分は得意、苦にならないことを仕事にしろって

いうのは、まさにそれ。快(感情)軸が自分にとってプラスなのだ。

探究界隈でよく言われる「課題解決」っていうのは

完全に社会=意義=理性軸で考えていて、

課題解決をファーストにしてしまう違和感はそこにある。

しかしながら、自分=快=感情軸での振り返りだけでは、前に進めない。

マトリクスとして見れば、

縦軸を意義として、上に行くほど有意義であるとする

横軸を快として、右へ行くほど快であるとする

この右上を探していくのがキャリア形成のプロセスである。

そのためにはまず、自分の快軸を認識する必要がある。

だから感情を振り返る必要があるんだ。

「課題解決」(世間一般の意義)ではなく、

自分にとっての快(幸せ)を定義しなければならない。

その方法としてリベラルアーツ的な学びがある。

その「学び」が難しいのは、見た目上、変化しないからではないか。

自分にとっての幸福を定義することは、他者からは見えない。(感じることはできる気がする)

「個別最適化」は評価とは相いれない。

そもそも「評価軸」は、瞬間瞬間に陳腐化(時代遅れ)になっているのではないのか。

必要なのは他者からの評価ではなく、その瞬間、価値を仮定する(実感する)ことなのではないか。

だから、周りの大人たちがやるべきは

「機会」の提供であり、問われるのは機会を保証したか?ということだ。

その機会とは、中動態的に場と一体化して対話をしていくこと。

今月どうだった?来月どうする?の会を大人も高校生もやる。

行動の動機=季節性=委ねる=中動態的

プロセスとして生きていくこと

まなび⇒いとなみ=人生をどうやってつくっていくんだ?=哲学=幸せをどう定義するか?

「セクシープロジェクトで差をつけろ」(トム・ピーターズ)

シビれる⇔クソッたれを毎週3つずつ書く

小山薫堂⇒大学生に名刺を50枚渡す=カッコイイ人に会ったら交換する⇒レポート)

「観察」⇒「対話」⇒「メタ認知」⇒感性(愛)=中動態=身体論

「ふりかえりからのトークフォークダンス」⇒毎月やってもいいかも。

焚き火=人間という現象=一瞬たりとも同じではない

お風呂=身体性の解放

本=意味=インプット=機会

焚火⇒風呂⇒本

雲海を見に行く、とかの身体性の解放

~~~以上メモ

なぜ僕はふたたび本屋になろうとしているのか、少し分かった気がした。

機会を提供すること。

達成と成長ではなく、発見と変容。

それは、有意義性という縦軸と、

快⇔不快という横軸の交点をつくること。

横軸への振れ幅を「リベラルアーツ」と言い、縦軸をより上に行くことを「スキルアップ」と言う。

「キャリア形成」とは、自分が追いかけたい縦軸を見つけることだし、それを実現するのは決してひとりではなくて、チームや場の持ち方が大切になること。

身体としてのヒトと頭脳としてのヒトの交点をつくる。

いや、点じゃなくて、ひたすらにグラデーションなんだけどね。

その区分のあいまいな領域に、僕は行きたいのかもしれないなあと。

締めくくりは「ブルーハーツ 街」でした。

https://www.youtube.com/watch?v=WPjrBpmeeSE

いつか会えるよ

同じ涙をこらえきれぬ友達と

きっと会えるよ

右手と左手で何ができるだろう。

命のある限り忘れてはいけない。

今しか僕にしか出来ないことがある

~~~

いいですね。

きっと会えるし、

今しか僕にしか、僕たちでしか、この場所でしか、できないことがあるんだよ。

そんな「まなび」という営みができたらいいな、と思いました。

山崎さん、シビれる夜をありがとうございました。

https://www.heartbest.net/

ラジオ収録したかったな。

オンラインツルハシに今度出てもらいましょう。

~~~以下メモ

トマス・アクィナスと中動態の話から。

トマス・アクィナスについて

https://www.aiko.ed.jp/contents/chuta/?p=24589

中動態について

https://tsukubajinbun.wordpress.com/2018/07/09/

これ、まさに今直面している

探究の授業とかプロジェクト設計における

「自分」と「社会」の接点の話だなあと。

有意義⇔意義なしという軸=社会(理性)の軸と

快⇔不快という軸=自分(感情)の軸

それぞれの「プロジェクト」は、社会にとって、あるいはひとりひとりにとって

意義(理性)軸と快(感性)軸のグラデーションの中にある。

よく言われるように、

他人が苦手、やりたくない、自分は得意、苦にならないことを仕事にしろって

いうのは、まさにそれ。快(感情)軸が自分にとってプラスなのだ。

探究界隈でよく言われる「課題解決」っていうのは

完全に社会=意義=理性軸で考えていて、

課題解決をファーストにしてしまう違和感はそこにある。

しかしながら、自分=快=感情軸での振り返りだけでは、前に進めない。

マトリクスとして見れば、

縦軸を意義として、上に行くほど有意義であるとする

横軸を快として、右へ行くほど快であるとする

この右上を探していくのがキャリア形成のプロセスである。

そのためにはまず、自分の快軸を認識する必要がある。

だから感情を振り返る必要があるんだ。

「課題解決」(世間一般の意義)ではなく、

自分にとっての快(幸せ)を定義しなければならない。

その方法としてリベラルアーツ的な学びがある。

その「学び」が難しいのは、見た目上、変化しないからではないか。

自分にとっての幸福を定義することは、他者からは見えない。(感じることはできる気がする)

「個別最適化」は評価とは相いれない。

そもそも「評価軸」は、瞬間瞬間に陳腐化(時代遅れ)になっているのではないのか。

必要なのは他者からの評価ではなく、その瞬間、価値を仮定する(実感する)ことなのではないか。

だから、周りの大人たちがやるべきは

「機会」の提供であり、問われるのは機会を保証したか?ということだ。

その機会とは、中動態的に場と一体化して対話をしていくこと。

今月どうだった?来月どうする?の会を大人も高校生もやる。

行動の動機=季節性=委ねる=中動態的

プロセスとして生きていくこと

まなび⇒いとなみ=人生をどうやってつくっていくんだ?=哲学=幸せをどう定義するか?

「セクシープロジェクトで差をつけろ」(トム・ピーターズ)

シビれる⇔クソッたれを毎週3つずつ書く

小山薫堂⇒大学生に名刺を50枚渡す=カッコイイ人に会ったら交換する⇒レポート)

「観察」⇒「対話」⇒「メタ認知」⇒感性(愛)=中動態=身体論

「ふりかえりからのトークフォークダンス」⇒毎月やってもいいかも。

焚き火=人間という現象=一瞬たりとも同じではない

お風呂=身体性の解放

本=意味=インプット=機会

焚火⇒風呂⇒本

雲海を見に行く、とかの身体性の解放

~~~以上メモ

なぜ僕はふたたび本屋になろうとしているのか、少し分かった気がした。

機会を提供すること。

達成と成長ではなく、発見と変容。

それは、有意義性という縦軸と、

快⇔不快という横軸の交点をつくること。

横軸への振れ幅を「リベラルアーツ」と言い、縦軸をより上に行くことを「スキルアップ」と言う。

「キャリア形成」とは、自分が追いかけたい縦軸を見つけることだし、それを実現するのは決してひとりではなくて、チームや場の持ち方が大切になること。

身体としてのヒトと頭脳としてのヒトの交点をつくる。

いや、点じゃなくて、ひたすらにグラデーションなんだけどね。

その区分のあいまいな領域に、僕は行きたいのかもしれないなあと。

締めくくりは「ブルーハーツ 街」でした。

https://www.youtube.com/watch?v=WPjrBpmeeSE

いつか会えるよ

同じ涙をこらえきれぬ友達と

きっと会えるよ

右手と左手で何ができるだろう。

命のある限り忘れてはいけない。

今しか僕にしか出来ないことがある

~~~

いいですね。

きっと会えるし、

今しか僕にしか、僕たちでしか、この場所でしか、できないことがあるんだよ。

そんな「まなび」という営みができたらいいな、と思いました。

山崎さん、シビれる夜をありがとうございました。

2021年08月30日

誤読して行動し、冗談で企画書を書く

杣ブックス細井さんとの対談から丸1日以上たった今も、胸に残るキーワードがある。

誤読、そして冗談。

4年前、日本橋の「本との土曜日」で細井さんが言っていた「ぜんぶ冗談なんすよ」っていう言葉がやっとわかった。(誤読だけど)

人は皆、誤読する自由を持っている。

いや、というより、ひとりひとりが異なる感覚受容器を持っているのだから、「誤読」は前提である。

「本を真に受けて、行動する。」

その行動は誤読に基づいていて、だからこそ「冗談」なのだ。

逆に言えば、本は誤読する自由をくれる。

それは教科書にはない(あるけども要素としては少ない)ものだ。

取材インターンひきだしでのキーワードである「違和感」「違和感の表明」の難しさはそこにあるのかもしれない。

本はキケンなものだし、本屋はキケンな場所だ。そこには誤読し、行動に移してしまうようなアブない本たちがある。

そんな「誤読する自由」を味わうのに、例えば中学生高校生なら、どんな本を読んだらいいのだろう?

いま見えている世界が唯一の世界ではないかもしれない。

そんな本。

やっぱり坂口恭平さんの

「隅田川のエジソン」(幻冬舎文庫)と

「独立国家のつくり方」(講談社現代新書)

かなあと思う。

そんなことを思っていたら、目の前に入ってきた本。

「お金の学校」(坂口恭平 晶文社)

久しぶりに読んだ坂口節が、細井さんからもらった問い(というか違和感)に

合っていたので少し紹介します。

~~~

経済とはあらゆる流れの総体であって、一つの流れだけを指すのではありません。

今、人々は経済を一つの「お金の流れ」と断定してしまっています。しかし、実際はいろんな流れがあります。

もちろん、経済もまた自然のものです。だから植物みたいに、切っても、別のところから生えてきます。人間の合理性と植物の合理性はまったく違います。植物の合理性によるツルの生え方、伸び方は人間の合理性から捉えると矛盾そのものになります。植物は切られても平気です。むしろ喜んで伸びていきます。踏まれることも切られることも腐ることも全部喜びに変えちゃいます。そんなふうに合理性もまた自然界には無数に存在しています。経済もまた然りなのです。

重要なのは、自分が必要だと思うものを、楽しく流れを感じながら獲得することです。楽しくないところには、流れが発生しません。つまり、そこにはお金は生まれるかもしれないけど、経済は発生しません。

~~~

経済とは「流れ」である、と坂口さんは言います。

細井さんの本を真に受けて(誤読し)、行動(表現)すること。って、ここでいうところの「流れ」のような気がします。

オンラインツルハシの第1部で話した生物としてヒトっていうのにも通じてくるような気がします。

そこで、坂口さんから提案があります。

「企画書を書け」です。

お店をつくりたいと思ったら、

理想の場所はどこか?を考え、その場所の家賃がいくらか?を実際に不動産屋に行って問い合わせ、図面を書いてみる、ということ。お客さんの客単価はこれぐらいで、毎月の売り上げがこれくらいになるから、なんとかやっていけそうだな、と。

これ、いいじゃん。中学生高校生にめちゃめちゃオススメ。

「マイプロ」って結局こういうことなのではないか、って。

自分だけの企画書を書くっていうこと。企画書を完成させることではなく、企画書をつくっていくプロセスに学びがあるということ。

その企画書づくりは、「誤読」から始まるのではないか、っていうこと。

教科書やSDGsのような「正解」から始まらないのではないか、っていうこと。

いや、始まってもいいと思うけど、そこに楽しさや坂口さんの言うところの「流れ」があるか?っていうこと。

大切なのは、「誤読」する機会をたくさん持つこと。真に受けて、行動し始めること。

だから、本があり、地域の大人がいて、さまざまな課題がある。

それらは教科書と違い誤読を前提としている。「誤読」しかないんだ。

「誤読」して行動し、冗談で企画書を書く。それを繰り返す。

高校時代、大学時代にやることってそういうことなのではないか。

その入り口をつくっていくキケンな本屋を、僕はつくっていきたいのかもしれない。

安西先生、そんな本屋がしたいです。

誤読、そして冗談。

4年前、日本橋の「本との土曜日」で細井さんが言っていた「ぜんぶ冗談なんすよ」っていう言葉がやっとわかった。(誤読だけど)

人は皆、誤読する自由を持っている。

いや、というより、ひとりひとりが異なる感覚受容器を持っているのだから、「誤読」は前提である。

「本を真に受けて、行動する。」

その行動は誤読に基づいていて、だからこそ「冗談」なのだ。

逆に言えば、本は誤読する自由をくれる。

それは教科書にはない(あるけども要素としては少ない)ものだ。

取材インターンひきだしでのキーワードである「違和感」「違和感の表明」の難しさはそこにあるのかもしれない。

本はキケンなものだし、本屋はキケンな場所だ。そこには誤読し、行動に移してしまうようなアブない本たちがある。

そんな「誤読する自由」を味わうのに、例えば中学生高校生なら、どんな本を読んだらいいのだろう?

いま見えている世界が唯一の世界ではないかもしれない。

そんな本。

やっぱり坂口恭平さんの

「隅田川のエジソン」(幻冬舎文庫)と

「独立国家のつくり方」(講談社現代新書)

かなあと思う。

そんなことを思っていたら、目の前に入ってきた本。

「お金の学校」(坂口恭平 晶文社)

久しぶりに読んだ坂口節が、細井さんからもらった問い(というか違和感)に

合っていたので少し紹介します。

~~~

経済とはあらゆる流れの総体であって、一つの流れだけを指すのではありません。

今、人々は経済を一つの「お金の流れ」と断定してしまっています。しかし、実際はいろんな流れがあります。

もちろん、経済もまた自然のものです。だから植物みたいに、切っても、別のところから生えてきます。人間の合理性と植物の合理性はまったく違います。植物の合理性によるツルの生え方、伸び方は人間の合理性から捉えると矛盾そのものになります。植物は切られても平気です。むしろ喜んで伸びていきます。踏まれることも切られることも腐ることも全部喜びに変えちゃいます。そんなふうに合理性もまた自然界には無数に存在しています。経済もまた然りなのです。

重要なのは、自分が必要だと思うものを、楽しく流れを感じながら獲得することです。楽しくないところには、流れが発生しません。つまり、そこにはお金は生まれるかもしれないけど、経済は発生しません。

~~~

経済とは「流れ」である、と坂口さんは言います。

細井さんの本を真に受けて(誤読し)、行動(表現)すること。って、ここでいうところの「流れ」のような気がします。

オンラインツルハシの第1部で話した生物としてヒトっていうのにも通じてくるような気がします。

そこで、坂口さんから提案があります。

「企画書を書け」です。

お店をつくりたいと思ったら、

理想の場所はどこか?を考え、その場所の家賃がいくらか?を実際に不動産屋に行って問い合わせ、図面を書いてみる、ということ。お客さんの客単価はこれぐらいで、毎月の売り上げがこれくらいになるから、なんとかやっていけそうだな、と。

これ、いいじゃん。中学生高校生にめちゃめちゃオススメ。

「マイプロ」って結局こういうことなのではないか、って。

自分だけの企画書を書くっていうこと。企画書を完成させることではなく、企画書をつくっていくプロセスに学びがあるということ。

その企画書づくりは、「誤読」から始まるのではないか、っていうこと。

教科書やSDGsのような「正解」から始まらないのではないか、っていうこと。

いや、始まってもいいと思うけど、そこに楽しさや坂口さんの言うところの「流れ」があるか?っていうこと。

大切なのは、「誤読」する機会をたくさん持つこと。真に受けて、行動し始めること。

だから、本があり、地域の大人がいて、さまざまな課題がある。

それらは教科書と違い誤読を前提としている。「誤読」しかないんだ。

「誤読」して行動し、冗談で企画書を書く。それを繰り返す。

高校時代、大学時代にやることってそういうことなのではないか。

その入り口をつくっていくキケンな本屋を、僕はつくっていきたいのかもしれない。

安西先生、そんな本屋がしたいです。

2021年08月29日

キミはどう読んだ?

細井岳さん。通称ガクさん。

山頂で本を売る杣Booksを仕掛ける。

https://www.instagram.com/somabooks/

僕の知り合いの中ではもっとも「常人」じゃないなと思う人。笑

「問いを投げかける」という意味では僕よりはるかにアーティストだと思う。

昨日はオンライン劇場ツルハシブックスでした。

第1部の杉本さんと三宅さんとの生物としてのヒト視点の話からの

第2部の細井さんでした。

あらためて衝撃と爆笑の60分だったので、ここに記録しておきます。

~~~

1「本はキケンなもの」

冒頭のくじびき1質問から。「加齢臭はなぜクサいのか?」

いいですね。それは生物的な種の存続の理由なんですね。

第1部とつながりました。(笑)

細井さんがやっている質問は「質問」(田中未知)に触発されて始めたものだという。

真に受けて、行動する。これを細井さんは「誤読」であり体を使った「冗談」だと表現する。

4年越しの日本橋「本との土曜日」で言っていた「ぜんぶ冗談なんすよ」の解説。

たしかに本読んだ人がみんな真に受けて具体的行動・表現をしたら、世の中はキケンなものになる。

一方で自己啓発書的なモノは売れなくなるだろうけど。

杣ブックスのミッションは「本をキケンなものにする」こと。

いやあ、いいですね。

僕もそんなキケンな本屋になりたい。

2「シゼンとジネン」

誤読して、体を使って、表現(行動)することは自然なことだと細井さんは言う。

自然はシゼンではなくて、ジネンのほうだと。

自(おの)ずから然(しか)り。

目の前に来たものを受容し、反応し、外に出すこと。

それをいちばん真っ当にやっているのがシゼンと読む方の自然だし、

人間は生命として、そこに憧れるのではないか、と。

「くう、ねる、のぐそ」だと。(伊沢正名さんの本より)

言葉を替えれば「委ねている」ということ。

ああ、たしかに。委ねちゃうってことだ。

細井さんは「あきらめたいんです」って言ってた。

あきらめるの語源は「明らかにみる」こと。

ジネンで、受け入れて、そして「空」であるということ。

そこには「自分」という存在はとけてしまっている。

3「誤読行動体験文」

「ウムヴェルト」(五十嵐大介)から環世界の話に。

人によって、感覚受容器が違うから、同じことを聞いても読んでも、感じ方が違う。

だからこそ、本を読んだら真に受けて行動することだ。

本を読んでいると、どんどん世界を俯瞰して見れるようになるのだけど、

その上でちっぽけな存在として表現(行動)すること。

その位置エネルギーの落差を行動に替えることだと。

なるほど。本を読めば読むほど、位置エネルギーはたまっていくから、

それをうまく排出しないといけないわけですね。

細井さんが言う、「真に受けてやってみた」っていうのは、そういうことなんだ。

だから、夏休みに本に親しむためにやることは、

「読書感想文」ではなくて、「誤読行動体験文」であるべきなのでは、と。

~~~

いやあ、面白い。真っ当な本屋だなあ、細井さん。

僕自身のテーマでもある「自分」とか「意志」とかいう話で盛り上がったのだけど、まさにそういう話をするにはバッチリなトーク相手でした。

「ある」ものとしての自分が何者かに「なる」ために向かっていくのではなく、

常に「なりつづけている」存在としてのわたしがあるということ。

昨日のわたしと今日のわたし。

この本を読む前と読んだ後のわたし。

それらはずっと変化し続けているんだと。

だから「自分」というのはあくまでその一瞬を切り出した存在であり、

実際それを切り出すことは不可能。

それは時間軸としてもそうだし、空間軸としてもそうだ。

わたしを時の流れ(変化し続けるもの)や場(環境)から切り離すことはできない。

ジネンを生きることで「自分」という呪縛から解放されたと細井さんは言っていた。

その感覚をどう得ていくか、なのだろうなと。

そのためにできることは、

本を読んだら「真に受けて表現(行動)すること」

それがジネンの始まりなのかもしれない。

話をしていて、僕が真に受けた3冊の本が浮かんだ。

「沙漠緑化に生命を賭けて」(遠山正英 阪急コミュニケーションズ 1992)

進路がまったく決まっていない高校3年の夏に図書館で見つけて「沙漠緑化」は大成建設のCMを見て以来の夢だった「地図に残る仕事」だ!と思い、俺も生命賭けるぜと、鳥取大学農学部を第1志望に⇒農学部という選択肢のきっかけに。

「種をまく人」(ポールフライシュマン あすなろ書房 1998)

24歳の時に京都の塩見さんに贈ってもらい読んだら電流がかけぬけ、「畑でこんなことができるんや!」と誤読。就職するよりも畑をやり、この世界を実現することの方がはるかに大切だと「まきどき村」の発足に向けて準備を始めた。

「小説 吉田松陰」(童門冬二 集英社文庫)

27歳のときに不登校の中学3年生に出会い大きな問いをもらって、もやもやと考えていた2年後にこの本に出会う。獄中を学びの場に変えてしまった「野山獄」のエピソードに衝撃を受けて(真に受けて)これや!!「学び合いで希望は生まれるんや」と思い、すぐに山口県萩に向かい、野山獄後を確認し、墓前に線香を供え、桜の中を登校していく小学生の列に、「安心して大人になってくれ、おっちゃん頑張るからな」と祈った。

うん。

いま考えてみると、とんでもない誤読だわ。

と、こんな感じで今朝振り返ろうと思っていたら、細井さんから朝5時台にメッセージが。

~~~

感覚受容器として取り込み吐き出されてしまう「誤読/冗談」。当然、他者に「読まれる、読んでもらう」なんて事はないと思うのです。だって意味わからないですからね。これが「諦め」のもう一つの側面です。

しかし、何故か、ごくごく稀に「俺の誤読」を読んでしまう人、もしくは共鳴してしまう人が出てきます。例えば、山の上で杣Booksに会ってしまうとか(笑)本日の質問を受け取ってしまうとか。

たぶん、それは「奇跡的な事」でそうそう起こる事じゃないんです。故に「有り難い」のです。奇跡なんてそうそう起きるもんじゃねーと「諦め」ているから、「誤読」が出てしまっても、それを気に病まない。裏返して言うと、奇跡を「諦め」るからこそ、奇跡を信じられる訳ですね。

~~~

そうか。ジネンであることと今ここにある奇跡は両立するのだと。

細井さんはきっと、これからも本を読み、誤読し、冗談としての表現(行動)を繰り返していくのだろう。

細井さんに出会って、うっかり本を買うという誤読。

共感も誤読だし、違和感も誤読だ。

だって冗談なんだよ、最初から。

誤読し、真に受けて、やむにやまれぬ行動をしちゃっただけだ。そこには相互作用を受ける「場(空間)」と「時間」があるのだろうと思う。

その「場(空間)」と「時間」に、(奇跡的)にうっかり足を踏み入れてしまったときに、誤読のチャンスが生まれ、表現(行動)が始まるのだ。

本屋とはなんとキケンな場所なのだろうと。

そして、細井さんがやっていることはなんと「真っ当な本屋」なのだろうと。

細井さんは今日もその存在から問いかけてくる。

僕はこう読んだ(誤読した)んだけど、キミはどう読んだ?

2021年06月27日

「委ねる」という愛

オンライン劇場ツルハシブックスでした。

ゲストは広島で読書会を主催する杉本さん。

オンラインツルハシの原点に返るような、素敵な会になりました。

「場」ってなんだっけ。

自分はどこに立っているんだっけ。

そんな問いが何度も来ました。

カッコイイ人=問いの質が高い人

っていうのも素敵な定義だなあと。

印象に残ったのは「課題の明確さ」みたいなのって

分かりやすいけど、なんていうかな、美しくないっていうか。

それって、「委ねる」部分の少なさ、なのかもしれない。

本屋の最大の魅力は、「委ねられること」だと思う。

http://hero.niiblo.jp/e488702.html

(本屋は「委ねる」 19.1.10)

「学び」という文脈でもそうだ。

A地点からB地点(目標・ゴール)まで直線的に向かうことを

サポートすることがいわゆる「教育」そのものだと定義されている。

あるいは、「自分を変えたい」とか今回のテーマである

「自分の軸を見つけたい」みたいな文脈で行くと、

経験を踏まえて自分が変わったり、自分の軸を見つけたりすること

が「学び」であるとする。

それって何か窮屈というか、美しくないんだよね。

人や人生を変えるような教育やプログラムはやりたくない。

やりたいとしたら、

「問い」が生まれるような本屋をやりたい。

プログラムを用意するのではなく、

環境を整え、機会をひたすら提供したい。

(プログラムが機会であったりするのだけど)

だから「場」なのだろうと思う。

誰とやるか。どこでやるか。いつやるか。

もっとそれをカラダで感じたい。

身体性を大切にしたい。

カラダとココロを「場に委ねる」。

それが愛するということなのではないか、と杉本さんは言う。

読書会をやっていて、

「いま、生きててよかった~」と思える瞬間がある。

本を読んでいて、

「よくぞ、このタイミングでこの本を」と思える本がある。

それは「委ねる」ことの後に、あるいは同時に

起こっていくのかもしれない。

「委ねる」の美しさ。身体性。愛すること。

そんなキーワードをもらった会になりました。

ゲストは広島で読書会を主催する杉本さん。

オンラインツルハシの原点に返るような、素敵な会になりました。

「場」ってなんだっけ。

自分はどこに立っているんだっけ。

そんな問いが何度も来ました。

カッコイイ人=問いの質が高い人

っていうのも素敵な定義だなあと。

印象に残ったのは「課題の明確さ」みたいなのって

分かりやすいけど、なんていうかな、美しくないっていうか。

それって、「委ねる」部分の少なさ、なのかもしれない。

本屋の最大の魅力は、「委ねられること」だと思う。

http://hero.niiblo.jp/e488702.html

(本屋は「委ねる」 19.1.10)

「学び」という文脈でもそうだ。

A地点からB地点(目標・ゴール)まで直線的に向かうことを

サポートすることがいわゆる「教育」そのものだと定義されている。

あるいは、「自分を変えたい」とか今回のテーマである

「自分の軸を見つけたい」みたいな文脈で行くと、

経験を踏まえて自分が変わったり、自分の軸を見つけたりすること

が「学び」であるとする。

それって何か窮屈というか、美しくないんだよね。

人や人生を変えるような教育やプログラムはやりたくない。

やりたいとしたら、

「問い」が生まれるような本屋をやりたい。

プログラムを用意するのではなく、

環境を整え、機会をひたすら提供したい。

(プログラムが機会であったりするのだけど)

だから「場」なのだろうと思う。

誰とやるか。どこでやるか。いつやるか。

もっとそれをカラダで感じたい。

身体性を大切にしたい。

カラダとココロを「場に委ねる」。

それが愛するということなのではないか、と杉本さんは言う。

読書会をやっていて、

「いま、生きててよかった~」と思える瞬間がある。

本を読んでいて、

「よくぞ、このタイミングでこの本を」と思える本がある。

それは「委ねる」ことの後に、あるいは同時に

起こっていくのかもしれない。

「委ねる」の美しさ。身体性。愛すること。

そんなキーワードをもらった会になりました。

2021年02月21日

風とゆききし、雲からエネルギーをとれ

オンラインイベント昼夜連続でした。

昼間は宮崎県立飯野高校の「グローカル・リーダーズ・サミット」

事例発表では、愛媛県立三崎高校のせんたん部の話が面白かったな。

全校生徒を6つのプロジェクトに分けて、その中にマネージャー的存在がいるという、

コーディネーターとかプロジェクトマネージャー部みたいな感じ。

そういうのやりたい人っているんだろうな。

あとは飯野高校の異世代ルームシェアとかも、

阿賀町でもできたら楽しい。

午後からは対話の時間で、

20分を4タームくらい、ひたすら「自分らしさ」についてトーク。

キーワード的には

~~~

生徒会長など、みんなの場にいるときの役割としての自分

1人の空間にいるときの自分らしさ

好きなことをしているときの自分。

没頭している時の自分。

★「ギャップ萌え」

生徒会長としての自分と、お笑い好きな自分。

否定されないという前提の場でないと自分らしさを出せない。

多重人格でいいんじゃないか?

その場に合った自分らしさがあるのでは?

★「自分らしさ」は流動的なもの?

自分らしさを発揮しないスポーツは観客として面白くない。

チームで見ている。

★没頭(集中)しているとき、「自分らしさ」という意識はない

⇒「自分らしさ」は結果なのではないか?

自分から見た自分とまわりから見た自分のギャップ

⇒それを嬉しいと感じるのは自分を肯定的に捉えているから?

★「ちえりっぽくないね」

ソフトボール部⇒吹奏楽部

意外にしっくり来た。自分にギャップ萌えした。

自分らしいこと=好きな自分

自分らしくないこと=嫌いな自分

ではなくて。

「自分らしくないことをやってみる」:固定概念を壊す。

★自分らしくないことをやる⇒自分を拡張していくこと。

~~~

特に「ちえりっぽくないね」が響きました。

自分ぽくない(自分らしくない)ことをやってみること。

そうやって「自分」を拡張していくこと。

「自分らしさ」という言葉の罠にはまらないこと。

他者からの評価を生きないこと。

ギャップ萌えを楽しむこと。

「自分らしさ」というお題は、高校生における哲学対話のいいテーマだなあと思いました。

~~~

夜は「オンライン劇場ツルハシブックス」

ゲストはフリーランス農家の小葉松真理さん。

https://agri.mynavi.jp/2020_07_01_122811/

第1部は遊撃農家はら農園の原さんと3人でトーク

農家さんへの思いが溢れて涙交じりのトークとなりました。

アツかった。

「生きる」ってなんだっけ?って問い直されたように思った。

フリーランス農家の小葉松さんは

夏は北海道、冬は沖縄や高知、和歌山といった、

農家をハシゴして農作業を手伝いながら、

野菜販売、農家訪問ツアー企画、スナックイベント、農業ライターなどを行っている、

「土地を所有しない」農家だ

出発点は地域を支えるのは農業だと直感し、農業を体験したとき、

「食べものって作れるんだ」って思ったこと。

実際に農業をやってみたら、ずっとひとりだった。

その時に気づいたのは、

「野菜をつくるプロになりたいわけではない」ということだった。

そこで、土地に縛られない「フリーランス農家」に。

農家の魅力について、

小葉松さんも原さんも、そのスケールの大きさを語る。

空間軸だけでなく、時間軸、そして思想軸の大きさ。

自分の土地、農業だけでなくて、地域全体のこと、

そして文化とか歴史のこと。

農業は自然との対話だ。

一年一年違うし、一瞬一瞬に神経を集中させなければならない。

そんな農家さんの姿に惚れて、

小葉松さんも原さんも農の世界へ誘われる。

「仕事じゃないです。同志を手伝っているだけ」

この一言はすごかったな。ガツンとやられた。

農業手伝い、ライター、ツアー、スナック

小葉松真理という切り口で「農」を発信してるんだな、と。

アートだなあ、って思った。

僕が大学時代に通った徳島の沖津一陽さんを思い出した。(写真は2016年の再会時)

「ダイコンがダイコンを全うするように、私は私を全うする」という沖津さんの言葉は、

僕の座右の銘になった。

小葉松さんからは「生きてる感」が伝わってきた。

それは、「自然の中で生かされている」という一体感からくるのだろうか。

原さんによれば、小葉松さんの文章には、農家さんと小葉松さんがお互いに溶けだしているのだと。

それは、一緒に農作業をしているからなのだろうな。

生態系の一員、構成メンバーとして、ここに存在している、という誇り。

それが農家の美しさなのではないか。

「モチベーション」っていう言葉が急に安っぽくなった。

「自立」とか「自分」っていう概念は、そもそも嘘なんじゃないか、って思った。

小葉松さんを見ていると、

「共有財」」として生きる、ということが可能なんだ、って思わされた。

空間的・時間的・思想的な大いなる循環の中で、いま、生きている。

ひとつの生命体としてこの地に存在している。

そんな生き方が可能なのだ、と。

昼間の高校生が話していたように

「没頭」「集中」しているときに、「自分らしさ」という問いは消えている。

それは目的ではなくて結果だから。

自分と仕事が一体化していないとき、人は「モチベーション」を必要とする。

生きていく意味が必要な時、人は「使命感」という物語を必要とする。

小葉松さんは、ただ、生きていた。

生きることを全うしていた。

そんなカッコよさ、そして美しさ。

それは、宮澤賢治が語った「農民芸術概論綱要」に描かれた世界なのかもしれない。

風とゆききし、雲からエネルギーをとれ。

昼間は宮崎県立飯野高校の「グローカル・リーダーズ・サミット」

事例発表では、愛媛県立三崎高校のせんたん部の話が面白かったな。

全校生徒を6つのプロジェクトに分けて、その中にマネージャー的存在がいるという、

コーディネーターとかプロジェクトマネージャー部みたいな感じ。

そういうのやりたい人っているんだろうな。

あとは飯野高校の異世代ルームシェアとかも、

阿賀町でもできたら楽しい。

午後からは対話の時間で、

20分を4タームくらい、ひたすら「自分らしさ」についてトーク。

キーワード的には

~~~

生徒会長など、みんなの場にいるときの役割としての自分

1人の空間にいるときの自分らしさ

好きなことをしているときの自分。

没頭している時の自分。

★「ギャップ萌え」

生徒会長としての自分と、お笑い好きな自分。

否定されないという前提の場でないと自分らしさを出せない。

多重人格でいいんじゃないか?

その場に合った自分らしさがあるのでは?

★「自分らしさ」は流動的なもの?

自分らしさを発揮しないスポーツは観客として面白くない。

チームで見ている。

★没頭(集中)しているとき、「自分らしさ」という意識はない

⇒「自分らしさ」は結果なのではないか?

自分から見た自分とまわりから見た自分のギャップ

⇒それを嬉しいと感じるのは自分を肯定的に捉えているから?

★「ちえりっぽくないね」

ソフトボール部⇒吹奏楽部

意外にしっくり来た。自分にギャップ萌えした。

自分らしいこと=好きな自分

自分らしくないこと=嫌いな自分

ではなくて。

「自分らしくないことをやってみる」:固定概念を壊す。

★自分らしくないことをやる⇒自分を拡張していくこと。

~~~

特に「ちえりっぽくないね」が響きました。

自分ぽくない(自分らしくない)ことをやってみること。

そうやって「自分」を拡張していくこと。

「自分らしさ」という言葉の罠にはまらないこと。

他者からの評価を生きないこと。

ギャップ萌えを楽しむこと。

「自分らしさ」というお題は、高校生における哲学対話のいいテーマだなあと思いました。

~~~

夜は「オンライン劇場ツルハシブックス」

ゲストはフリーランス農家の小葉松真理さん。

https://agri.mynavi.jp/2020_07_01_122811/

第1部は遊撃農家はら農園の原さんと3人でトーク

農家さんへの思いが溢れて涙交じりのトークとなりました。

アツかった。

「生きる」ってなんだっけ?って問い直されたように思った。

フリーランス農家の小葉松さんは

夏は北海道、冬は沖縄や高知、和歌山といった、

農家をハシゴして農作業を手伝いながら、

野菜販売、農家訪問ツアー企画、スナックイベント、農業ライターなどを行っている、

「土地を所有しない」農家だ

出発点は地域を支えるのは農業だと直感し、農業を体験したとき、

「食べものって作れるんだ」って思ったこと。

実際に農業をやってみたら、ずっとひとりだった。

その時に気づいたのは、

「野菜をつくるプロになりたいわけではない」ということだった。

そこで、土地に縛られない「フリーランス農家」に。

農家の魅力について、

小葉松さんも原さんも、そのスケールの大きさを語る。

空間軸だけでなく、時間軸、そして思想軸の大きさ。

自分の土地、農業だけでなくて、地域全体のこと、

そして文化とか歴史のこと。

農業は自然との対話だ。

一年一年違うし、一瞬一瞬に神経を集中させなければならない。

そんな農家さんの姿に惚れて、

小葉松さんも原さんも農の世界へ誘われる。

「仕事じゃないです。同志を手伝っているだけ」

この一言はすごかったな。ガツンとやられた。

農業手伝い、ライター、ツアー、スナック

小葉松真理という切り口で「農」を発信してるんだな、と。

アートだなあ、って思った。

僕が大学時代に通った徳島の沖津一陽さんを思い出した。(写真は2016年の再会時)

「ダイコンがダイコンを全うするように、私は私を全うする」という沖津さんの言葉は、

僕の座右の銘になった。

小葉松さんからは「生きてる感」が伝わってきた。

それは、「自然の中で生かされている」という一体感からくるのだろうか。

原さんによれば、小葉松さんの文章には、農家さんと小葉松さんがお互いに溶けだしているのだと。

それは、一緒に農作業をしているからなのだろうな。

生態系の一員、構成メンバーとして、ここに存在している、という誇り。

それが農家の美しさなのではないか。

「モチベーション」っていう言葉が急に安っぽくなった。

「自立」とか「自分」っていう概念は、そもそも嘘なんじゃないか、って思った。

小葉松さんを見ていると、

「共有財」」として生きる、ということが可能なんだ、って思わされた。

空間的・時間的・思想的な大いなる循環の中で、いま、生きている。

ひとつの生命体としてこの地に存在している。

そんな生き方が可能なのだ、と。

昼間の高校生が話していたように

「没頭」「集中」しているときに、「自分らしさ」という問いは消えている。

それは目的ではなくて結果だから。

自分と仕事が一体化していないとき、人は「モチベーション」を必要とする。

生きていく意味が必要な時、人は「使命感」という物語を必要とする。

小葉松さんは、ただ、生きていた。

生きることを全うしていた。

そんなカッコよさ、そして美しさ。

それは、宮澤賢治が語った「農民芸術概論綱要」に描かれた世界なのかもしれない。

風とゆききし、雲からエネルギーをとれ。

2021年02月10日

「学びの手段化」からの解放

クルミドコーヒーの影山さんが著書「ゆっくり、いそげ」のサブタイトルに

カフェからはじめる人を手段化しない経済と付けた。

参考:健全な負債感を持つという豊かさ(15.8.24)

http://hero.niiblo.jp/e472045.html

この本でのキーワード「健全な負債感」。

交換を「等価」にしてしまってはダメなのだ。「不等価」な交換だからこそ、より多くを受け取ったと感じる側(両方が感じる場合もきっとある)がその負債感を解消すべく次なる「贈る」行為への動機を抱く。

~~~

「健全な負債感」こそがお店に通い続ける人を生むのだと。

いやあ、その通りですね。

経済(経営)とは本質的に「継続して循環する」ことで成り立つ。

そこで読んで頂きたいのがこの本

何を考えているか分からないと、もう一度会いたくなる(17.1.24)

http://hero.niiblo.jp/e483798.html

「ビジネスに『戦略』なんていらない」(平川克美 洋泉社)

冒頭から

「現在」の絶えざる手段化こそビジネスの本来の面白さを殺ぐ原因。

と始まる1冊。

少し引用します。

~~~

言葉を持つ、火を使う、墓を持つということと同様に、人間を他の動物と隔てる条件のひとつが交換するということであり、それこそがビジネスの起源的な場所であるということです。

自分の演じているキャラと自分の個性との落差の不断の交換プロセスが、ひとりの個人のあいだで生起しており、同時に他者との間においても行われている。

ビジネスとはモノやサービスを媒介とした高度な非言語的なコミュニケーション。

ぼくたちはひとりひとりが大きな流れ、巨大なシステムの中の一部分であり、その中で限定的な役割を期待されています。

サーリンズは、人々は適切な等価交換が行われたように思われないときに、「もう一度であわなければならないと感じてしまう」と書いています。そして、それが沈黙交易の原動力である、と。

ユニクロがフリースを二千万着売ったのは、割安感ではなく、どうしてこんなに安いのか、その合理的理由がわからないという、考量不可能性がもう一度ユニクロに行かねば、という消費者サイドの焦燥感に点火したのではなかったか。

何を考えているかわからない、とどうなるでしょう?正解はサーリンズが教えてくれたとおりです。もう一度会わずにはいられないと思うようになるのです。

~~~

いいですね。ビジネスは恋愛に似ています。もう一度会わずにはいられないのは、「何を考えているか分からない」から。

僕はコミュニケーション志向性(世の中でいちばん大切なのはコミュニケ―ションだと考えてしまう性質)が強いので、このメッセージが特別響くのですけど。

これ、「ビジネス」や「経済」を「学び」に換えても同じように言えるではないか、と。

「現在」の絶えざる手段化こそ「学び」の本来の面白さを殺ぐ原因。

これなんじゃないか。

ビジネスと同じく、かつて「学び」も、「営み」の中の一部であった。「継続して循環する」ものであった。

近代は、資本制は、世の中の全てを「手段」と「目的」に分けた。

いつのまにか、「人」さえもシステムのために手段化された。

「学び」も例外ではなかった。

「学びの手段化」

なんのために学ぶのか?という問い自体が、非常に近代的であると思う。

「学び」も「人」も、いやその「人生」さえも、手段化されてきた。

夢や目標、「なりたい自分」に向かっている自分というわかりやすい物語を求めてきた。

マイプロジェクトを語る高校生の強さや輝きは、

夢や目標ではなく、問いに向かっているということ。しかも、到達し得ない問いに。

それは「学び」を手段化から解放していく。

いま、ここ、この瞬間に心と体も開放して、目の前に来る予測不可能な事態に対応していくこと。

たぶんそれだ。

かつて、つながるカレーの加藤さんの話を聞いた時、エンターテイメントの本質は、「予測不可能性」であると思った。

「予測できない」というモチベーション・デザイン(17.5.19)

http://hero.niiblo.jp/e484808.html

「学びの手段化」こそが「勉強」を苦役にしている。

それは大きく言えば、近代の呪縛であり、資本制の宿命なのかもしれない。

「勉強」という行為を、予測できる数値化された目標に向かう手段として認識し、かつ身体化していることがつらいのだ。

「学びの手段化」からの解放、それは、自ら設定した、心から湧き上がるような問いへ向かって、予測不可能性と過程を楽しむ学びへとシフトしていくこと。

それが探究の授業、あるいはマイプロジェクトの意義なのかもしれない。

あ、「意義」っていう概念が近代的ですが。笑

カフェからはじめる人を手段化しない経済と付けた。

参考:健全な負債感を持つという豊かさ(15.8.24)

http://hero.niiblo.jp/e472045.html

この本でのキーワード「健全な負債感」。

交換を「等価」にしてしまってはダメなのだ。「不等価」な交換だからこそ、より多くを受け取ったと感じる側(両方が感じる場合もきっとある)がその負債感を解消すべく次なる「贈る」行為への動機を抱く。

~~~

「健全な負債感」こそがお店に通い続ける人を生むのだと。

いやあ、その通りですね。

経済(経営)とは本質的に「継続して循環する」ことで成り立つ。

そこで読んで頂きたいのがこの本

何を考えているか分からないと、もう一度会いたくなる(17.1.24)

http://hero.niiblo.jp/e483798.html

「ビジネスに『戦略』なんていらない」(平川克美 洋泉社)

冒頭から

「現在」の絶えざる手段化こそビジネスの本来の面白さを殺ぐ原因。

と始まる1冊。

少し引用します。

~~~

言葉を持つ、火を使う、墓を持つということと同様に、人間を他の動物と隔てる条件のひとつが交換するということであり、それこそがビジネスの起源的な場所であるということです。

自分の演じているキャラと自分の個性との落差の不断の交換プロセスが、ひとりの個人のあいだで生起しており、同時に他者との間においても行われている。

ビジネスとはモノやサービスを媒介とした高度な非言語的なコミュニケーション。

ぼくたちはひとりひとりが大きな流れ、巨大なシステムの中の一部分であり、その中で限定的な役割を期待されています。

サーリンズは、人々は適切な等価交換が行われたように思われないときに、「もう一度であわなければならないと感じてしまう」と書いています。そして、それが沈黙交易の原動力である、と。

ユニクロがフリースを二千万着売ったのは、割安感ではなく、どうしてこんなに安いのか、その合理的理由がわからないという、考量不可能性がもう一度ユニクロに行かねば、という消費者サイドの焦燥感に点火したのではなかったか。

何を考えているかわからない、とどうなるでしょう?正解はサーリンズが教えてくれたとおりです。もう一度会わずにはいられないと思うようになるのです。

~~~

いいですね。ビジネスは恋愛に似ています。もう一度会わずにはいられないのは、「何を考えているか分からない」から。

僕はコミュニケーション志向性(世の中でいちばん大切なのはコミュニケ―ションだと考えてしまう性質)が強いので、このメッセージが特別響くのですけど。

これ、「ビジネス」や「経済」を「学び」に換えても同じように言えるではないか、と。

「現在」の絶えざる手段化こそ「学び」の本来の面白さを殺ぐ原因。

これなんじゃないか。

ビジネスと同じく、かつて「学び」も、「営み」の中の一部であった。「継続して循環する」ものであった。

近代は、資本制は、世の中の全てを「手段」と「目的」に分けた。

いつのまにか、「人」さえもシステムのために手段化された。

「学び」も例外ではなかった。

「学びの手段化」

なんのために学ぶのか?という問い自体が、非常に近代的であると思う。

「学び」も「人」も、いやその「人生」さえも、手段化されてきた。

夢や目標、「なりたい自分」に向かっている自分というわかりやすい物語を求めてきた。

マイプロジェクトを語る高校生の強さや輝きは、

夢や目標ではなく、問いに向かっているということ。しかも、到達し得ない問いに。

それは「学び」を手段化から解放していく。

いま、ここ、この瞬間に心と体も開放して、目の前に来る予測不可能な事態に対応していくこと。

たぶんそれだ。

かつて、つながるカレーの加藤さんの話を聞いた時、エンターテイメントの本質は、「予測不可能性」であると思った。

「予測できない」というモチベーション・デザイン(17.5.19)

http://hero.niiblo.jp/e484808.html

「学びの手段化」こそが「勉強」を苦役にしている。

それは大きく言えば、近代の呪縛であり、資本制の宿命なのかもしれない。

「勉強」という行為を、予測できる数値化された目標に向かう手段として認識し、かつ身体化していることがつらいのだ。

「学びの手段化」からの解放、それは、自ら設定した、心から湧き上がるような問いへ向かって、予測不可能性と過程を楽しむ学びへとシフトしていくこと。

それが探究の授業、あるいはマイプロジェクトの意義なのかもしれない。

あ、「意義」っていう概念が近代的ですが。笑

2020年12月28日

「存在」を揺るがすものとしての資本主義と身体性としてのセンスオブワンダー

武器としての「資本論」(白井聡 東洋経済新報社)

就職活動の違和感、「存在」を考える上で、

構造的に考えるにはいい1冊。

前回の「はみだしの人類学」と一緒に読むことで

さらに就活の違和感について解読できるのかもしれません。

この本には端的にこう書いてあります。

「就職活動とは労働力商品の買い手を探すことです。」

いや、まあ、その通りなのです。

自らを「商品」として、買ってくれる人を探す。

一流企業総合職であれば、生涯賃金が〇億円とか、

そういう価格で自らを売れるかどうか、

それが就職活動というマーケットなのです。

「当たり前だろう」と思った人。

まさにこの本の帯にある、

「資本主義を内面化した人生」を生きているのでしょう。

いつのまにか私たちは、自分たちを幸せにするはずだった

「資本主義(資本制)」を内面化し、

私たちが幸せになるためにシステム(仕組み)ができたはずが、

(本書によれば、それもかなり疑わしいのですが)

いつのまにか、システムを内面化し、

システムjを維持するために苦しむようになっている、

それが現状の苦しさなのではないか?と著者は問いかけます。

おそらく、「就職活動」への違和感っていうのは、

まさにその「商品としての自分」というものに対しての違和感が

大きいのではないか、と感じます。

資本制は「存在」を揺るがしてきた。

それが本書を読んだ上での僕の感想です。

いつもながら、本を読んで響いたところをメモします。

~~~ここから引用

富はどの時代にも、どの社会にも存在するが、その富が主に商品の形で現れる社会は資本主義社会だけなのだ。

商品交換は、共同体の終わるところに、すなわち、共同体が他の共同体または他の共同体の成員と接触する点に始まる。しかしながら、物はひとたび共同体の対外生活において商品となると、ただちに、また反作用をおよぼして、共同体の内部生活においても商品となる。

人類史の大半で、生産的労働は共同体的に営まれてきました。働くとはつまり、人々が自分たちの生存を維持するための共同作業であったわけですし、資本制が発展したいまでも本当はそうなのです。

しかし、近代資本主義が始まったとき、途方もない変化が起こった。生産的労働が商品交換を介して行われるようになった。つまり、共同体の維持のために共同作業をするのではなく、商品の価値の実現のために労働力が売られたり買われたりされるようになるのです。

肉体を資本によって包摂されるうちに、やがて資本主義の価値観を内面化したような人間が出てくる。すなわち感性が資本によって包摂されてしまうのだ。

新自由主義が変えたのは、社会の仕組みだけではなかった。新自由主義は人間の魂を、あるいは感性、センスを変えてしまったのであり、ひょっとするとこのことの方が社会的制度の変化よりも重要なことだったのではないか、と私は感じています。

新自由主義、ネオリベラリズムの価値観とは、「人は資本にとって役に立つスキルや力を身につけて、はじめて価値が出てくる」という考え方です。人間のベーシックな価値、存在しているだけで持っている価値や必ずしもカネにならない価値というものをまったく認めない。

資本の側は新自由主義の価値観に立って、「何もスキルがなくて、他の人と違いがないんじゃ、賃金を引き下げられて当たり前でしょ。もっと頑張らなきゃ」と言ってきます。それを聞いて「そっか。そうだよな」と納得してしまう人は、ネオリベラリズムの価値観に支配されています。

資本の側は新自由主義の価値観に立って、「何もスキルがなくて、他の人と違いがないんじゃ、賃金を引き下げられて当たり前でしょ。もっと頑張らなきゃ」と言ってきます。それを聞いて「そっか。そうだよな」と納得してしまう人は、ネオリベラリズムの価値観に支配されています。

人間は資本に奉仕する存在ではない。それは話が逆なはずだ。けれども多くの人がその倒錯した価値観に納得してしまう。それはすなわち資本による労働者の魂の「包摂」が広がっているということです。

労働者階級はいまや純然たる消費者であって、文化の創造者ではない、ということが暗黙の前提となっている。

資本制の特徴はこのように、必要労働と剰余労働が区別できないところにあるのです。そこから、資本のために生産性を上げているのに、自分のために生産性を上げているのだという錯覚も生じてきます。

資本が価値増殖をするときに、それは一般的に何に基づいているのか。先にそれは「差異」だと申し上げました。金融資本であれば時間的差異、商人資本であれは空間的差異が、剰余価値を生むベースになっていました。産業資本の場合は労働力の使用価値と交換価値の差異から、剰余価値を引き出していました。

特別剰余価値とは、「高まった生産力によって商品を廉売することによって得られる利益、イノベーションによって獲得された期限付きの剰余価値であり、ある商品の現在の社会的価値と未来の社会的価値との差異から生まれる」と定義できるでしょう。

~~~ここまで引用

さらに、僕がうなったのはこちら。

いわゆるフォーディズムの説明

~~~ここから引用

このように労働者を単に搾取の対象と見なすのではなく、消費者としても扱っていこうという発想が、20世紀後半の資本主義の特徴でした。この特徴を最も早く体現していたのがアメリカのフォード社による生産と労働の体制であったわけで、ゆえにこの体制がフォーディズムと呼ばれるわけです。

果たして生産力を際限なく上げていくことが、人間の幸福に結びつくのだろうか。

生産されたものの社会的価値が下がるということは、その生産に従事する労働者から見れば、労働の価値が低下するということです。

「生産力が上昇した」「生産性が向上した」とは、「その生産に従事する労働の価値が低下した」ことを意味しているのです。

1 貨幣・生産手段・生活手段の所有者

2 労働力の販売者である自由な労働者

が出会うことこそ、資本主義の始まる条件である、とマルクスは考えます。

ここで言う労働者とは、自分の労働力を売る以外に生計手段がない人たちということです。

そのような存在をマルクスは「二重の意味で自由な労働者」と呼んでいます。この場合の自由とは、

1 身分制から解放されている

2 生産手段を持たない

ということです。これが「はじまりの労働者」とされます。

~~~ここまで引用

この本には、日本で言えば「地租改正」など、いかにしてそのような「はじまりの労働者」が都市部に出てきたか。そして、そもそもの「価値」の源泉が差異、つまり「安い労働力」であることから、だんだん地方との賃金格差をなくなると共に、海外に生産拠点を求め、あるいは安い労働力を「輸入」して差異としての「価値」を生み続ける、あるいはそもそも「労働力」に頼らないソフトウェアやウェブ上のシステムを売っていくことで「価値」を生んでいくこと、これが資本主義のカラクリ。

いや、なんとなくは分かっていたのだけど、ここまで説明されるととてもスッキリします。

そして、すごかったのはやはり「フォーディズム」。

そもそも、工業生産において、労働者は搾取されるだけの存在であっては、成長し続けることができない。つまり、生産したモノを買い続ける「消費者」を同時に生んでいく必要がある。こうして「労働者」は同時に「消費者」としてふるまうようになっていきます。

それは、資本主義の発展、つまり「経済成長」という側面では大成功だったのでしょう。

一億総中流と呼ばれ、マイカー・マイホームを持ち、購買意欲の高い都市生活者をたくさん生みだしました。

ところが、もはや「差異」の源泉がなくなってしまった。「グローバル化」とはそういうことです。

社会は再び、自国の労働者からの搾取を必要とした。それがいま現在進行形で世の中で起こっている。

「誇りの空洞化」。

明治大学の小田切先生は、もっとも大きな課題として、それを指摘しました。

参考:誇りという観光資源(2015.7.10)

http://hero.niiblo.jp/e470410.html

「誇り」が失われた。資本主義とシステムによって。

人々は数値化された。「労働者」であり「消費者」であるということによって。

システムによって「存在」が揺るがされている。

「就職活動」への違和感は究極、そういうことなのだろうと思います。

「就活」というシステムに適応することは、

自分たちを本当に幸せにするのだろうか?

極端に言えば、それで「生きられる」のだろうか?という疑問。

本書の最後に、白井さんは語りかけます。

「私はスキルがないから、価値が低いです」と自分から言ってしまったらおしまいです。それはネオリベラズムの価値観に侵され、魂までもが資本に包摂された状態です。そうではなく、「自分にはうまいものを食う権利があるんだ」と言わなければいけない。人間としての権利を主張しなければならない。

意思よりももっと基礎的な感性に遡る必要がある。どうしたらもう一度、人間の尊厳を取り戻すための闘争ができる主体を再建できるのか、そのためにはベーシックな感性の部分からもう一度始めなければならない。だから、食べ物の話は、代表的事例であると同時に比喩でもあります。私たちの生活の全領域で、どういう感性を持つのかが問われている。

いやあ、ホントそう。

「感性」に戻ること。自分自身の身体性としての「センスオブワンダー」を見つけ、感じること。

そこからしか始まらない。

いま、自分が、そしてあなたが何を感じているのか?

「場」として何に「価値」をおき、何を創っていくのか?

そんな根源的な問いを見つめていくことから始めていこうと僕も思っています。

2020年11月13日

ICTってそういうことか、って。

昨日は大辻さんによるICT活用シークレット講座でした。

めちゃめちゃ参考になったなあ。

来年度からの絵が描けそう。

ということでメモにまとめておきます。

~~~ここからメモ

×オンラインをいかに対面に近づけるか

○オンラインでしかできないことに特化しよう

・みんなでチャット・こっそりチャット

の2系統でコミュニケーションする

※こっそりチャットは教室ではできない。

インタラクション(双方向性)がカギ

「リテラシーとテクノロジーの交差点」に

ICT教材、システムを使うこと

1:Nではなく1:1のN倍にすること

「こっそりチャット」の専門スタッフをつける

基本の講義(10-15分)

⇒単元テスト(web)

⇒得点に応じてレベル別授業

点数別の振り分け⇒教室の塾では不可能

※単元別に弱いところの強化とか

※中学生の塾は3教科合計点でクラス分けされていた

ライブ授業においてもインタラクション(双方向)は無くさない

有料サービスとして⇒マーケティングツールとして

ICT活用は、可能性(できるできない)ではなく

必然性(やらないといけない)から導入すること

~~~以下、公教育とICT活用について

高校魅力化プロジェクト:高校がないと人口減が進む

「公営塾」「主体的に運営される寮」「探究学習プログラム」

課題先進地である地方⇒学び(探究)んも材料がたくさんある

探究の授業をICT化

「スクールタクト」:写真共有アプリ

海の高校と山の高校

相互にいいね!を付けられる

何とも思っていなかった日常風景にいいね、が付く。

写真での双方向コミュニケーション。

Smooth Space:視界が全部スクリーンになっている

課題:コメの消費量を増やしたい

島根・隠岐島前高校⇔宮崎・飯野高校

隠岐:米粉アイスクリームを企画

・米の消費量2,3キロ

・島では手に入れにくい(価格が高い)牛乳を大量に使う

飯野:肉巻きおにぎりを道の駅で販売

・地元の宮崎牛とのコラボ商品

・米・肉の消費量増加

⇒地域系部活でも他流試合を

ICT活用のキモ/「文具化」すること

教具的活用⇔文具的活用

必ず使う⇒使っても使わなくてもいい

学び方自体の個別最適化

文具として1人1台渡す。

セキュリティ高めすぎない。

コミュニケーションに活用することが必要。

※探究とICT活用

興味・関心に火がつけば、自発的に勉強するようになる

「探究」で火をつけて⇒「偏差値」を上げるモチベーションにする

※端末やICT教材をいくら与えてもモチベーションが本人になければやれない。

普通科の探究学習低レベルだと興味関心が喚起されない

⇒ICT教材を導入しても活用できない。

探究による学習意欲UP

ある「地域みらい留学生」の言葉

都市部で得られる情報はネットでも得られる。でも過疎地の情報はネットにはないし、日々感じる季節感、温かい人間関係は田舎でしか味わえない。地域課題解決に挑戦し成長する機会も田舎の方が多い。1人に与えられる役割が多く充実しているので、いろんなことを経験できると思う。

都心と地域で教育格差は広がっているのか?

○ICTによる豊かな関係構築

○高校生主導のネット企画群

○日々移ろう季節・自然や情緒

○体験に基づく問題解決能力

○地域の多様な人との関わり

★入試対応ICT学習コンテンツ

~~~ここまでメモ

見えましたね。

見えましたよ。

ICTってそういうことか、と。

田舎×ICTが最強だな、と。

今回の大辻さんの話聞いて、

「街中の高校で、勉強と部活して、予備校いって、帰りにマクドナルド寄って」

みたいな暮らししてて大丈夫?って本気で思った。

15歳から18歳までを単なる「消費者」として過ごしていて、

18歳、あるいは22歳になったら突然感性と企画力(課題発見・解決能力)

が付くのだろうか。

田舎で、まずは感性を開く。感じる。

疑問・違和感をキャッチする。

問いを立てる。仮説を立てる。

ICT活用して調べ、計画書・企画書を書く。

「場」に飛び出す。

「発見」する。

「発見」をシェアする。

ICTで他校とも他流試合ができる。

「学び」がある。

次の課題が見つかる。

次の「場」へ飛び出す。

その繰り返しの中で学びたいことができる。

進路希望ができる。

ICTで個別最適化された学びができる。

総合型選抜だけでなく、受験にも対応できる高校生になる。

そんなシナリオ。

これ、実現できるよ、って。

この町でならやれるわ、って。

ICTってそういうことか。

写真は昨年11月に嶺北高校にお邪魔した時のツーショット

めちゃめちゃ参考になったなあ。

来年度からの絵が描けそう。

ということでメモにまとめておきます。

~~~ここからメモ

×オンラインをいかに対面に近づけるか

○オンラインでしかできないことに特化しよう

・みんなでチャット・こっそりチャット

の2系統でコミュニケーションする

※こっそりチャットは教室ではできない。

インタラクション(双方向性)がカギ

「リテラシーとテクノロジーの交差点」に

ICT教材、システムを使うこと

1:Nではなく1:1のN倍にすること

「こっそりチャット」の専門スタッフをつける

基本の講義(10-15分)

⇒単元テスト(web)

⇒得点に応じてレベル別授業

点数別の振り分け⇒教室の塾では不可能

※単元別に弱いところの強化とか

※中学生の塾は3教科合計点でクラス分けされていた

ライブ授業においてもインタラクション(双方向)は無くさない

有料サービスとして⇒マーケティングツールとして

ICT活用は、可能性(できるできない)ではなく

必然性(やらないといけない)から導入すること

~~~以下、公教育とICT活用について

高校魅力化プロジェクト:高校がないと人口減が進む

「公営塾」「主体的に運営される寮」「探究学習プログラム」

課題先進地である地方⇒学び(探究)んも材料がたくさんある

探究の授業をICT化

「スクールタクト」:写真共有アプリ

海の高校と山の高校

相互にいいね!を付けられる

何とも思っていなかった日常風景にいいね、が付く。

写真での双方向コミュニケーション。

Smooth Space:視界が全部スクリーンになっている

課題:コメの消費量を増やしたい

島根・隠岐島前高校⇔宮崎・飯野高校

隠岐:米粉アイスクリームを企画

・米の消費量2,3キロ

・島では手に入れにくい(価格が高い)牛乳を大量に使う

飯野:肉巻きおにぎりを道の駅で販売

・地元の宮崎牛とのコラボ商品

・米・肉の消費量増加

⇒地域系部活でも他流試合を

ICT活用のキモ/「文具化」すること

教具的活用⇔文具的活用

必ず使う⇒使っても使わなくてもいい

学び方自体の個別最適化

文具として1人1台渡す。

セキュリティ高めすぎない。

コミュニケーションに活用することが必要。

※探究とICT活用

興味・関心に火がつけば、自発的に勉強するようになる

「探究」で火をつけて⇒「偏差値」を上げるモチベーションにする

※端末やICT教材をいくら与えてもモチベーションが本人になければやれない。

普通科の探究学習低レベルだと興味関心が喚起されない

⇒ICT教材を導入しても活用できない。

探究による学習意欲UP

ある「地域みらい留学生」の言葉

都市部で得られる情報はネットでも得られる。でも過疎地の情報はネットにはないし、日々感じる季節感、温かい人間関係は田舎でしか味わえない。地域課題解決に挑戦し成長する機会も田舎の方が多い。1人に与えられる役割が多く充実しているので、いろんなことを経験できると思う。

都心と地域で教育格差は広がっているのか?

○ICTによる豊かな関係構築

○高校生主導のネット企画群

○日々移ろう季節・自然や情緒

○体験に基づく問題解決能力

○地域の多様な人との関わり

★入試対応ICT学習コンテンツ

~~~ここまでメモ

見えましたね。

見えましたよ。

ICTってそういうことか、と。

田舎×ICTが最強だな、と。

今回の大辻さんの話聞いて、

「街中の高校で、勉強と部活して、予備校いって、帰りにマクドナルド寄って」

みたいな暮らししてて大丈夫?って本気で思った。

15歳から18歳までを単なる「消費者」として過ごしていて、

18歳、あるいは22歳になったら突然感性と企画力(課題発見・解決能力)

が付くのだろうか。

田舎で、まずは感性を開く。感じる。

疑問・違和感をキャッチする。

問いを立てる。仮説を立てる。

ICT活用して調べ、計画書・企画書を書く。

「場」に飛び出す。

「発見」する。

「発見」をシェアする。

ICTで他校とも他流試合ができる。

「学び」がある。

次の課題が見つかる。

次の「場」へ飛び出す。

その繰り返しの中で学びたいことができる。

進路希望ができる。

ICTで個別最適化された学びができる。

総合型選抜だけでなく、受験にも対応できる高校生になる。

そんなシナリオ。

これ、実現できるよ、って。

この町でならやれるわ、って。

ICTってそういうことか。

写真は昨年11月に嶺北高校にお邪魔した時のツーショット

2020年11月04日

それは「本屋」かもしれない

放課後社会。

坂口恭平さんが「独立国家のつくりかた」(講談社現代新書)で

提唱した「学校社会」へプラスしたもうひとつのレイヤーとしての「場」。

それは、ツルハシブックスのような本屋であるのかもしれない。

「本」と「本屋」にまつわる人に出会う日。

~~~ここからメモ

「読書会」のやりかた

読むってどういうこと?

1 知らない

2 知っている

3 説明できる

4 使える

3~4までいきましょうと。

読書によって得られるスキル

1面白がる

2疑問を持つ

3人に伝える

1,2は「好奇心」の具体的表現

3つのうち、どれを頑張るか、事前に決める

好奇心を育むことはできるか?

⇒面白がっている人のそばにいること

先に発表する人を決めておく

⇒そのつもりで聞くことができる

疑問を持つ

⇒目の前に著者がいたら何を聞きますか?

ふりかえり

・印象に残ったこと

・明日に活かせること

親和的承認⇒集団的承認⇒一般的承認

「親和的承認を学校でつくれるか?」

目標⇒評価⇒達成感(個人で起こる)

発見⇒承認⇒変化(場でおこる)

対話=ゴール、正解はない。

かんたね会(テーマ別読書会)⇔こころの美容院

ミッション「本で生きる力を育てる」

読書会のおかげで人生が変わる

生きるために本が必要だった。⇒本が味方

「ぽつりの時間」ぽつりぽつり話す

センスオブワンダー、エンデの遺言

1 テーマ別読書会に参加

2 好きなテーマを見つける

3 自分にとっての生きる力を育てるもの、テーマを見つける

4 深掘りする

本を読むようになってから生きる力が湧いてきた。

課題が明確=ベクトルがひとつ⇒パワーはあるけど、居心地はよくない

課題はあいまい⇒ベクトル多様性⇒居心地はいいがパワーはない

自分と場の相互作用であり方をアップデートし続ける。

~~~メモ

「複数アカウント型探究」ってありえると思うし、

それを補完、実践する上で「本」「本屋」というものが

大切になってくると思った。

サードプレイスは

第1、第2の場と異なる価値観によって運営されている場だとすると、

本屋には、無数の価値観が(もちろん店主の価値観によりセレクトされているが)

背表紙から訴えてくる。

そういう言語と非言語のあいだにあるもの、

それが「本棚」であり「本屋」だ。

ゆたラボの檜垣さんの言う「グレーゾーン」(学校教育と社会教育の)

は、僕が言ってきた、「境界をあいまいにする」「余白をデザインする」

っていうのは、本棚、本屋でこそ、成立しやすいのではないか。

出会う「場」であり、託す「場」であり、創る「場」としての本のある空間。

そんなのが美しいなあと僕は感じている。

坂口恭平さんが「独立国家のつくりかた」(講談社現代新書)で

提唱した「学校社会」へプラスしたもうひとつのレイヤーとしての「場」。

それは、ツルハシブックスのような本屋であるのかもしれない。

「本」と「本屋」にまつわる人に出会う日。

~~~ここからメモ

「読書会」のやりかた

読むってどういうこと?

1 知らない

2 知っている

3 説明できる

4 使える

3~4までいきましょうと。

読書によって得られるスキル

1面白がる

2疑問を持つ

3人に伝える

1,2は「好奇心」の具体的表現

3つのうち、どれを頑張るか、事前に決める

好奇心を育むことはできるか?

⇒面白がっている人のそばにいること

先に発表する人を決めておく

⇒そのつもりで聞くことができる

疑問を持つ

⇒目の前に著者がいたら何を聞きますか?

ふりかえり

・印象に残ったこと

・明日に活かせること

親和的承認⇒集団的承認⇒一般的承認

「親和的承認を学校でつくれるか?」

目標⇒評価⇒達成感(個人で起こる)

発見⇒承認⇒変化(場でおこる)

対話=ゴール、正解はない。

かんたね会(テーマ別読書会)⇔こころの美容院

ミッション「本で生きる力を育てる」

読書会のおかげで人生が変わる

生きるために本が必要だった。⇒本が味方

「ぽつりの時間」ぽつりぽつり話す

センスオブワンダー、エンデの遺言

1 テーマ別読書会に参加

2 好きなテーマを見つける

3 自分にとっての生きる力を育てるもの、テーマを見つける

4 深掘りする

本を読むようになってから生きる力が湧いてきた。

課題が明確=ベクトルがひとつ⇒パワーはあるけど、居心地はよくない

課題はあいまい⇒ベクトル多様性⇒居心地はいいがパワーはない

自分と場の相互作用であり方をアップデートし続ける。

~~~メモ

「複数アカウント型探究」ってありえると思うし、

それを補完、実践する上で「本」「本屋」というものが

大切になってくると思った。

サードプレイスは

第1、第2の場と異なる価値観によって運営されている場だとすると、

本屋には、無数の価値観が(もちろん店主の価値観によりセレクトされているが)

背表紙から訴えてくる。

そういう言語と非言語のあいだにあるもの、

それが「本棚」であり「本屋」だ。

ゆたラボの檜垣さんの言う「グレーゾーン」(学校教育と社会教育の)

は、僕が言ってきた、「境界をあいまいにする」「余白をデザインする」

っていうのは、本棚、本屋でこそ、成立しやすいのではないか。

出会う「場」であり、託す「場」であり、創る「場」としての本のある空間。

そんなのが美しいなあと僕は感じている。

2020年10月31日

現在性と全体性と一回性

島根県立津和野高校。

コーディネーターのヤマタツさんと

事務長のフジハラさん。

お二人に会いに行ってきました。

~~~ここからメモ

・全体コーディネーター、総合的探究コーディネーター、地域系部活動コーディネーター

の3名体制

トークフォークダンス:生徒と同数の大人を用意する

地域の大人がファシリ:トークテーマをあらかじめ出しておく。(朝ごはん、人生で悔いが残る失敗、キャリアを選ぶとき

ブリコラージュゼミ:講座を3つ選んで取る+ふりかえり

体験第1~5希望を入れて、3つ選択

1 地域にどんな人がいるか?

2 感情のハリがどこで動くか?

3 ふりかえりで言語化する。

2年生の6人に1人はプロジェクトを持っている。

コーディネーター:放課後がめちゃめちゃ忙しい

2年の総合的探究

1 依頼型/まちの人が困っていることを高校生に依頼して取り組む

2 マイプロ(自発)型/60名中25名がこちらを選択。伴走者の設定が大変

・オープンスクールに企画を入れたいっていうマイプロとか

ICTモデル校:クロームブックを1人1台

部活「グローカル・ラボ」(県外生中心で始まったが、今は地元の子も多くなってきた)

・畑をやるチーム

・竹林のことをやるチーム

・デザイン・広報をやるチーム

マイプロが総合的探究にはみ出してきている。

・マイプロやりたい子が入ってきている。

・みらい留学のプレゼンでも「あなたの一歩に寄り添います」って言っている。

・校長も話を聞いてくれる的なアピール

・友達がやっているのを見て刺激を受ける。

探究⇒学力へフィードバックすること。

「企画のつくり方講座」とか

「メールの書き方講座」とか

地域の人=話を聞いてくれる人を選ぶ。

アドバイス/説教しない人

AO入試の戦略を立てる⇒誰にどこの大学の入試があっているか?

追いつかないマイプロ伴走どうしていくか?

・生徒の自走

・地域の人による伴走

・教職員の伴走

伴走:話を聞く、整理する、組み立てる、根回し

6月末:ガイダンス+ブリコラージュゼミ第1回

9月:ブリコラージュ3回+ふりかえり

12月:トークフォークダンス

1年次の終了時点で「何かやりたいな」となっている

「やりたいことが明確じゃない」⇒自己分析やりながら進めていくから大丈夫だ

「マイプロ」に寄りすぎた。「マイ感」の重視⇒苦しくなる人もいる

プロジェクト⇔授業の中の活動

~~~ここまでヤマタツさんとの話メモ

「トークフォークダンス」と「ブリコラージュゼミ」の組み合わせで

探究テーマを見つけるという設計。

マイプロがめちゃめちゃ起こり始めていて、

その伴走をどうするか?というところ。

午後の時間は足を伸ばして吉賀高校へ。

そしたらなんと!

「環境」の授業で鮎を焼いていました!

30分ほどしか滞在しなかったのですが、鮎をいただいてしまいました。

スタバの時から何かもってますね。

地域の誇りを伝えていく授業、素敵だなあと。

教頭先生とも少し話しましたが、

これからは教科は他校と連携して教えていき、

探究とか地域を活かした授業によって目指してくる生徒が変わってくるのではないかと

ホント、その通りだなあと。

そして津和野高校に帰ってきて、校内探検。

フジハラさん、お忙しいのに2時間もお付き合いありがとうございます。

~~~校内探検メモ

進路指導室の横⇒集まれる場にした

★「余白」をたくさんつくっている⇒コミュニケーションをなめらかにする。

センセイオフィスのフリーゾーン

「○年○組 ○○入ります」みたいなのを無くす。

家具=すべて提供:「家具メーカーにできること」

センセイオフィスの書類棚

「現在性」によって分類。「いまつかう」「すぐつかう」/「たまにつかう」「もしかするとつかう」

医療機関マップをただ貼っても見ない⇒生徒につくってもらう⇒当事者になる

先生方は切り取って一面だけを見る⇒事務長は全体を見る。

ステンドグラスづくり:先生も「やったことない」ことに挑戦する。

⇒校長先生もフラットになる。

~~~ここまでメモ

途中、実際に高校生と事務長が話しているシーンを

何度も見たのだけど、すごいなと。

高校生が思ったことをしゃべっているなと。

学校の先生はひとりひとり教科を持っている。

授業態度やテストの点数と言った「評価」の観点で生徒を見る。

「でも、本当はいいやつなんですよ」

そうそう。みんな本当はいいやつ。

全体性を見れる人がいないだけ。

それを事務長が担っているんだなあと。

ステンドグラスの話で思ったのは、

初めてのことにチャレンジするっていうのは、

一回性の高いことなのだなあと。

飯野高校で聞いた、ラテアートの話。

http://hero.niiblo.jp/e490190.html

これからのアートは「一回性」が鍵になると思った。

「はじめてのこと」は1度しかやってこない。

それはもしかしたら、「場」による「発見」のことなのかもしれない。

僕はそれをデザインしたいのではないだろうか。

翌朝、津和野まで来て、行かないわけにはいかないと

萩・吉田松陰先生の墓参りへ。

事務長がいつも高校生に買ってあげているというパンを夜明け前の萩の町を見ながら食べる。

墓参り。

朝の松陰神社

原点に返るっていいもんだよね、と。

自分がなぜここに立っているのか、だんだんと分かってくる感覚、楽しいです。

コーディネーターのヤマタツさんと

事務長のフジハラさん。

お二人に会いに行ってきました。

~~~ここからメモ

・全体コーディネーター、総合的探究コーディネーター、地域系部活動コーディネーター

の3名体制

トークフォークダンス:生徒と同数の大人を用意する

地域の大人がファシリ:トークテーマをあらかじめ出しておく。(朝ごはん、人生で悔いが残る失敗、キャリアを選ぶとき

ブリコラージュゼミ:講座を3つ選んで取る+ふりかえり

体験第1~5希望を入れて、3つ選択

1 地域にどんな人がいるか?

2 感情のハリがどこで動くか?

3 ふりかえりで言語化する。

2年生の6人に1人はプロジェクトを持っている。

コーディネーター:放課後がめちゃめちゃ忙しい

2年の総合的探究

1 依頼型/まちの人が困っていることを高校生に依頼して取り組む

2 マイプロ(自発)型/60名中25名がこちらを選択。伴走者の設定が大変

・オープンスクールに企画を入れたいっていうマイプロとか

ICTモデル校:クロームブックを1人1台

部活「グローカル・ラボ」(県外生中心で始まったが、今は地元の子も多くなってきた)

・畑をやるチーム

・竹林のことをやるチーム

・デザイン・広報をやるチーム

マイプロが総合的探究にはみ出してきている。

・マイプロやりたい子が入ってきている。

・みらい留学のプレゼンでも「あなたの一歩に寄り添います」って言っている。

・校長も話を聞いてくれる的なアピール

・友達がやっているのを見て刺激を受ける。

探究⇒学力へフィードバックすること。

「企画のつくり方講座」とか

「メールの書き方講座」とか

地域の人=話を聞いてくれる人を選ぶ。

アドバイス/説教しない人

AO入試の戦略を立てる⇒誰にどこの大学の入試があっているか?

追いつかないマイプロ伴走どうしていくか?

・生徒の自走

・地域の人による伴走

・教職員の伴走

伴走:話を聞く、整理する、組み立てる、根回し

6月末:ガイダンス+ブリコラージュゼミ第1回

9月:ブリコラージュ3回+ふりかえり

12月:トークフォークダンス

1年次の終了時点で「何かやりたいな」となっている

「やりたいことが明確じゃない」⇒自己分析やりながら進めていくから大丈夫だ

「マイプロ」に寄りすぎた。「マイ感」の重視⇒苦しくなる人もいる

プロジェクト⇔授業の中の活動

~~~ここまでヤマタツさんとの話メモ

「トークフォークダンス」と「ブリコラージュゼミ」の組み合わせで

探究テーマを見つけるという設計。

マイプロがめちゃめちゃ起こり始めていて、

その伴走をどうするか?というところ。

午後の時間は足を伸ばして吉賀高校へ。

そしたらなんと!

「環境」の授業で鮎を焼いていました!

30分ほどしか滞在しなかったのですが、鮎をいただいてしまいました。

スタバの時から何かもってますね。

地域の誇りを伝えていく授業、素敵だなあと。

教頭先生とも少し話しましたが、

これからは教科は他校と連携して教えていき、

探究とか地域を活かした授業によって目指してくる生徒が変わってくるのではないかと

ホント、その通りだなあと。

そして津和野高校に帰ってきて、校内探検。

フジハラさん、お忙しいのに2時間もお付き合いありがとうございます。

~~~校内探検メモ

進路指導室の横⇒集まれる場にした

★「余白」をたくさんつくっている⇒コミュニケーションをなめらかにする。

センセイオフィスのフリーゾーン

「○年○組 ○○入ります」みたいなのを無くす。

家具=すべて提供:「家具メーカーにできること」

センセイオフィスの書類棚

「現在性」によって分類。「いまつかう」「すぐつかう」/「たまにつかう」「もしかするとつかう」

医療機関マップをただ貼っても見ない⇒生徒につくってもらう⇒当事者になる

先生方は切り取って一面だけを見る⇒事務長は全体を見る。

ステンドグラスづくり:先生も「やったことない」ことに挑戦する。

⇒校長先生もフラットになる。

~~~ここまでメモ

途中、実際に高校生と事務長が話しているシーンを

何度も見たのだけど、すごいなと。

高校生が思ったことをしゃべっているなと。

学校の先生はひとりひとり教科を持っている。

授業態度やテストの点数と言った「評価」の観点で生徒を見る。

「でも、本当はいいやつなんですよ」

そうそう。みんな本当はいいやつ。

全体性を見れる人がいないだけ。

それを事務長が担っているんだなあと。

ステンドグラスの話で思ったのは、

初めてのことにチャレンジするっていうのは、

一回性の高いことなのだなあと。

飯野高校で聞いた、ラテアートの話。

http://hero.niiblo.jp/e490190.html

これからのアートは「一回性」が鍵になると思った。

「はじめてのこと」は1度しかやってこない。

それはもしかしたら、「場」による「発見」のことなのかもしれない。

僕はそれをデザインしたいのではないだろうか。

翌朝、津和野まで来て、行かないわけにはいかないと

萩・吉田松陰先生の墓参りへ。

事務長がいつも高校生に買ってあげているというパンを夜明け前の萩の町を見ながら食べる。

墓参り。

朝の松陰神社

原点に返るっていいもんだよね、と。

自分がなぜここに立っているのか、だんだんと分かってくる感覚、楽しいです。

2020年10月26日

「まちづくり」と「アイデンティティ」

にいがたイナカレッジ主催

「はたらくくらすラボ」第3回

ゲストは亀山咲さん。

リアルな話が聴けて良かったなあ。

いまだに胸の奥が苦しいけども。

にいがたイナカレッジで2度の田舎インターンを経験。

「学校以外の人に会うことが新鮮だった」

って言ってたところから、

プログラム中に気づいた農家の魅力を探りに、

農家巡りを6軒行った。

行動しているうちに誰かに伝えたくなった。

発信する、表現することが楽しくなった。

2回目のインターンは企画側としても関わった。

この企画側に入るインターンはありかもしれないと思った。

2度目の人はそうやるとか。

在学中に「下宿」を経験。

いわゆる地域の人との同居だ。

大学卒業後、就職はせずに、

自ら「ホームシェアプロジェクト」を立ち上げ、活動する。

~~~ここからメモ

町を歩いて、人と話すと「なにやってるんですか?」って聞かれる。

プロジェクトの説明をすることが面白い。

下宿のおばさんに言われるままにいろんな場に行き、話をした

※やりたいことがない⇒プロデューサーを手に入れること

言われたとおりにやってみる、っていうのもありだなあ。

楽しくて始めたはずなのに、

市役所の人たちに、事業に組み込まれていった。

お金がもらえるけど、荷が重い。

大人の都合。まちづくりというビジネス

「若いのにスゴイ」という言葉への違和感

若くて、ここにいることに価値があると言うのなら

私じゃなくてもいい。

「私じゃなくてもいいんじゃないか?」

⇒方向性の違いが明らかになる。

何者かになりたかった。

わかりやすい個性、説明できる個性

すきなことを仕事にすることへの憧れ

専門性:自分はどう役に立てるのだろう?

~~~ここまでメモ

いやあ、聞いてていろいろ胸が痛くなった。

リアルな経験だなあと。

彼女は、違和感をキャッチして、途中でやめることができた。

それって大きいなあと。

違和感からは逃れられないんだなあと。

「まちづくり」とアイデンティティについて考えてみたくなった。

それは「場」の話にも通じているなあと。

「会社」や「地域」や「家族」。

その「所属している感じ」を失いつつある今。

(それは僕が大学生だった90年代からそうだったのだけど)

アイデンティティの不安にさらされている。

「好きなことを仕事にする」という言葉に代表されるように、

NHK「プロフェッショナル」的な仕事に憧れ、何者かになりたいと思う。

そのための分かりやすい「個性」を見つけたいと、

大学時代から精力的に動いている。

「若いのにスゴイ考えてるね。僕が大学生の時なんて遊んでただけだったよ」

っていうオッサンが嫌いだ。

どの位置からその言葉を言っているんだろうって思う。

その「場」から遠く離れた安全地帯から放っている言葉だと思う。

カギを握るのは「場」とメンバーに対する「リスペクト」だろうと思う。

いまの大学生が20年前の大学生よりも広く深く考えているなんて当たり前の話だ。

初期のガラケー(アンテナが伸びるヤツ)と最新のiphoneくらいの差がある。

メールも送れる。(ショートメールさえ当時は画期的だった。笑)

カメラ機能もどんどん上がる。

もはや手の中にパソコンがあるようなものだ。

「場」にフォーカスすることだ。

「場」を高めるために、ひとりひとりをリスペクトし、個性を引き出すことだと思う。

「感想は?」と聞くのではなく、「印象に残ったことは?」と聞き、

場全体で、それを味わい、考えることだ。

アイデンティティ不安に対する僕の方法論は、

「場」の一員となり、「プロジェクト」の個性の構成員となる、

という経験の積み重ねによって、

複数個のアイデンティティを同時進行していくこと。

なのではないかと思っている。

それは、他者から見て「わかりやすい」個性とはならないのだけど、

「アイデンティティ不安」を少し和らげてくれると思う。

そもそも、アイデンティティ(自分らしさ)っていう概念さえ疑わしい。

「自分」なんて存在するのだろうか?

って始まってしまうと、長くなるので、今日はこの辺にする。

阿賀町では高校生たちとリスペクトを持ちながら

「場」と「プロジェクト」をたくさん生んでいこうと。

それを「まなびのトビラ」と言うのかもしれない。

10月31日(土)@新潟駅で待っています。

https://reimei-gakusya.localinfo.jp/posts/10858791?categoryIds=477469

「はたらくくらすラボ」第3回

ゲストは亀山咲さん。

リアルな話が聴けて良かったなあ。

いまだに胸の奥が苦しいけども。

にいがたイナカレッジで2度の田舎インターンを経験。

「学校以外の人に会うことが新鮮だった」

って言ってたところから、

プログラム中に気づいた農家の魅力を探りに、

農家巡りを6軒行った。

行動しているうちに誰かに伝えたくなった。

発信する、表現することが楽しくなった。

2回目のインターンは企画側としても関わった。

この企画側に入るインターンはありかもしれないと思った。

2度目の人はそうやるとか。

在学中に「下宿」を経験。

いわゆる地域の人との同居だ。

大学卒業後、就職はせずに、

自ら「ホームシェアプロジェクト」を立ち上げ、活動する。

~~~ここからメモ

町を歩いて、人と話すと「なにやってるんですか?」って聞かれる。

プロジェクトの説明をすることが面白い。

下宿のおばさんに言われるままにいろんな場に行き、話をした

※やりたいことがない⇒プロデューサーを手に入れること

言われたとおりにやってみる、っていうのもありだなあ。

楽しくて始めたはずなのに、

市役所の人たちに、事業に組み込まれていった。

お金がもらえるけど、荷が重い。

大人の都合。まちづくりというビジネス

「若いのにスゴイ」という言葉への違和感

若くて、ここにいることに価値があると言うのなら

私じゃなくてもいい。

「私じゃなくてもいいんじゃないか?」

⇒方向性の違いが明らかになる。

何者かになりたかった。

わかりやすい個性、説明できる個性

すきなことを仕事にすることへの憧れ

専門性:自分はどう役に立てるのだろう?

~~~ここまでメモ

いやあ、聞いてていろいろ胸が痛くなった。

リアルな経験だなあと。

彼女は、違和感をキャッチして、途中でやめることができた。

それって大きいなあと。

違和感からは逃れられないんだなあと。

「まちづくり」とアイデンティティについて考えてみたくなった。

それは「場」の話にも通じているなあと。

「会社」や「地域」や「家族」。

その「所属している感じ」を失いつつある今。

(それは僕が大学生だった90年代からそうだったのだけど)

アイデンティティの不安にさらされている。

「好きなことを仕事にする」という言葉に代表されるように、

NHK「プロフェッショナル」的な仕事に憧れ、何者かになりたいと思う。

そのための分かりやすい「個性」を見つけたいと、

大学時代から精力的に動いている。

「若いのにスゴイ考えてるね。僕が大学生の時なんて遊んでただけだったよ」

っていうオッサンが嫌いだ。

どの位置からその言葉を言っているんだろうって思う。

その「場」から遠く離れた安全地帯から放っている言葉だと思う。

カギを握るのは「場」とメンバーに対する「リスペクト」だろうと思う。

いまの大学生が20年前の大学生よりも広く深く考えているなんて当たり前の話だ。

初期のガラケー(アンテナが伸びるヤツ)と最新のiphoneくらいの差がある。

メールも送れる。(ショートメールさえ当時は画期的だった。笑)

カメラ機能もどんどん上がる。

もはや手の中にパソコンがあるようなものだ。

「場」にフォーカスすることだ。

「場」を高めるために、ひとりひとりをリスペクトし、個性を引き出すことだと思う。

「感想は?」と聞くのではなく、「印象に残ったことは?」と聞き、

場全体で、それを味わい、考えることだ。

アイデンティティ不安に対する僕の方法論は、

「場」の一員となり、「プロジェクト」の個性の構成員となる、

という経験の積み重ねによって、

複数個のアイデンティティを同時進行していくこと。

なのではないかと思っている。

それは、他者から見て「わかりやすい」個性とはならないのだけど、

「アイデンティティ不安」を少し和らげてくれると思う。

そもそも、アイデンティティ(自分らしさ)っていう概念さえ疑わしい。

「自分」なんて存在するのだろうか?

って始まってしまうと、長くなるので、今日はこの辺にする。

阿賀町では高校生たちとリスペクトを持ちながら

「場」と「プロジェクト」をたくさん生んでいこうと。

それを「まなびのトビラ」と言うのかもしれない。

10月31日(土)@新潟駅で待っています。

https://reimei-gakusya.localinfo.jp/posts/10858791?categoryIds=477469

2020年09月29日

学びのスタートラインに立つ

阿賀黎明高校の学校運営協議会(コミュニティスクール)第2回でした。

地域団体「阿賀黎明探究パートナーズ」もオブザーブ参加して

「拡大熟議」をご一緒しました。

今回のお題は令和4年度からの教育課程(新カリキュラム)について。

校長先生の「求める生徒像」の話から。

1 地域を知ることを通じて、学ぶ姿勢を身につけ、自ら進路を切り開く生徒

2 教養を高め、人間性を磨くことを心がけ、人のために尽くす志をもつ生徒

3 学ぶことに意義を感じ、未知のものに勇気をもって向き合おうとする生徒

この特に2を強調して説明されていました。

・真摯に学ぶことに意義を見出すこと

・学ぶことは魅力的であると感じること

・学ぶ過程において教養を身に付ける

・人間性を磨くこと

・相手に対する配慮、いたわるやさしさ

・ノブレスオブリージュ(高貴なるものの義務)

・もっているものが贈与する

拡大熟議。

ここを工夫しました。

通常ですと、「育てたい生徒像」みたいな問いになってしまのだけど。

その問い方が違うなあと。

「育てたい生徒像」って問いかけた時に

・あいさつができる、服装がちゃんとしてる

みたいな具体的な話と

・好奇心を持って自ら学んでいく生徒

みたいな抽象的な話が混在しちゃって議論がかみ合わなくなるっていう。

だから、もうそれをお題にして議論するのはやめようと。

そもそも校長先生が提示した「求める生徒像」があるわけだから

それをどう達成していくかっていうのを考えた方が建設的だろうと。

というわけで考えたグループワーク。

求めたい生徒像を真ん中において

前半:そもそも学びとは何か?なんのために学ぶのか?

みたいにさらに抽象度を上げる質問。

後半:求めたい生徒像を実現するために、何をしたらいいのか?

という具体的な行動の話。

結果としては、前半がいわゆる「チューニング」みたいになっていた。

その時の冒頭の問いかけが、

「あなたの学びのスイッチが入った瞬間はいつですか?」

だった。

数学のM先生は、中学生の頃、数学で、「いろんな解き方があるんだ!」

と知ってから数学に目覚めていくプロセスを語ってくれた。

そうそう、そういうやつ。

「機会」があって、「好奇心」を刺激され、学びのスイッチが入る。

たぶんそういうことなのだろうなと。

まあでも、このワークいいなあと。

アイスブレイク不要になる。

ルーツと価値観の開示。

これができる問いが心を開くよね。

そのあと、ワークで、僕の入ったテーブルは、

進路指導部の先生だったので、進路の話になりました。

先生からは、

・「進路選択」というのは避けられない。

地域の方からは

・そもそも「就職・専門学校」と「大学進学」っていう分け方でいいのか?

「一生を通して学び続ける人」を輩出したいとするならば。

「学び」を再定義しないといけないな、と。

与えられて、教えられて、覚えて、テストを受ける「勉強」から

機会を得て、好奇心をくすぐられて、やってみて、発見する「学び」へとシフトしないといけない。

それを高校でやらないといけないのではないか。

言ってみれば「学びのスタートラインに立つ」ための準備期間。

就職も、専門学校進学も、大学進学も、

「学びのスタートラインに立つ」という意味ではまったく同じだ。

だって、人生は巨大な学び場なのだから。

「あなたは何を学びたいのか?」

という問いに答える高校3年間であってほしいし、

そのための機会として地域の人達と地域資源があるのだと思う。

あなた固有のその「学び」は就職によって深められるのか、

その舞台は、専門学校なのか、もしくは大学なのか?

そんな問いを地域と一緒に受けとめ、ともに育んでいくこと。

それは、実は地域の大人に向けられた問いでもある。

巨大な学び場としての人生を、地域社会をいかに生きるのか?

何を学びたいのか?探究したいのか?

その問いは大人にとっても、先生にとってもフラットに刺さってくる。

きっとそれが地域と連携した学びのスタートであり、ゴールになっていくのだろうなと。

生徒の「学びのスタートライン」(進路)を一緒に考え、ともにつくっていくこと。

地域の大人自身も学びのスタートラインに立つということ。

「学びとなんだろうか?」と問いかけるプロジェクトのスタート地点に立とうとしているのではないかと思うと、ワクワクしました。

地域団体「阿賀黎明探究パートナーズ」もオブザーブ参加して

「拡大熟議」をご一緒しました。

今回のお題は令和4年度からの教育課程(新カリキュラム)について。

校長先生の「求める生徒像」の話から。

1 地域を知ることを通じて、学ぶ姿勢を身につけ、自ら進路を切り開く生徒

2 教養を高め、人間性を磨くことを心がけ、人のために尽くす志をもつ生徒

3 学ぶことに意義を感じ、未知のものに勇気をもって向き合おうとする生徒

この特に2を強調して説明されていました。

・真摯に学ぶことに意義を見出すこと

・学ぶことは魅力的であると感じること

・学ぶ過程において教養を身に付ける

・人間性を磨くこと

・相手に対する配慮、いたわるやさしさ

・ノブレスオブリージュ(高貴なるものの義務)

・もっているものが贈与する

拡大熟議。

ここを工夫しました。

通常ですと、「育てたい生徒像」みたいな問いになってしまのだけど。

その問い方が違うなあと。

「育てたい生徒像」って問いかけた時に

・あいさつができる、服装がちゃんとしてる

みたいな具体的な話と

・好奇心を持って自ら学んでいく生徒

みたいな抽象的な話が混在しちゃって議論がかみ合わなくなるっていう。

だから、もうそれをお題にして議論するのはやめようと。

そもそも校長先生が提示した「求める生徒像」があるわけだから

それをどう達成していくかっていうのを考えた方が建設的だろうと。

というわけで考えたグループワーク。

求めたい生徒像を真ん中において

前半:そもそも学びとは何か?なんのために学ぶのか?

みたいにさらに抽象度を上げる質問。

後半:求めたい生徒像を実現するために、何をしたらいいのか?

という具体的な行動の話。

結果としては、前半がいわゆる「チューニング」みたいになっていた。

その時の冒頭の問いかけが、

「あなたの学びのスイッチが入った瞬間はいつですか?」

だった。

数学のM先生は、中学生の頃、数学で、「いろんな解き方があるんだ!」

と知ってから数学に目覚めていくプロセスを語ってくれた。

そうそう、そういうやつ。

「機会」があって、「好奇心」を刺激され、学びのスイッチが入る。

たぶんそういうことなのだろうなと。

まあでも、このワークいいなあと。

アイスブレイク不要になる。

ルーツと価値観の開示。

これができる問いが心を開くよね。

そのあと、ワークで、僕の入ったテーブルは、

進路指導部の先生だったので、進路の話になりました。

先生からは、

・「進路選択」というのは避けられない。

地域の方からは

・そもそも「就職・専門学校」と「大学進学」っていう分け方でいいのか?

「一生を通して学び続ける人」を輩出したいとするならば。

「学び」を再定義しないといけないな、と。

与えられて、教えられて、覚えて、テストを受ける「勉強」から

機会を得て、好奇心をくすぐられて、やってみて、発見する「学び」へとシフトしないといけない。

それを高校でやらないといけないのではないか。

言ってみれば「学びのスタートラインに立つ」ための準備期間。

就職も、専門学校進学も、大学進学も、

「学びのスタートラインに立つ」という意味ではまったく同じだ。

だって、人生は巨大な学び場なのだから。

「あなたは何を学びたいのか?」

という問いに答える高校3年間であってほしいし、

そのための機会として地域の人達と地域資源があるのだと思う。

あなた固有のその「学び」は就職によって深められるのか、

その舞台は、専門学校なのか、もしくは大学なのか?

そんな問いを地域と一緒に受けとめ、ともに育んでいくこと。

それは、実は地域の大人に向けられた問いでもある。

巨大な学び場としての人生を、地域社会をいかに生きるのか?

何を学びたいのか?探究したいのか?

その問いは大人にとっても、先生にとってもフラットに刺さってくる。

きっとそれが地域と連携した学びのスタートであり、ゴールになっていくのだろうなと。

生徒の「学びのスタートライン」(進路)を一緒に考え、ともにつくっていくこと。

地域の大人自身も学びのスタートラインに立つということ。

「学びとなんだろうか?」と問いかけるプロジェクトのスタート地点に立とうとしているのではないかと思うと、ワクワクしました。