2012年01月31日

小田原中継所

お正月の風物詩

「箱根駅伝」の往路、4区と5区の

区間をつなぐ、小田原中継所。

http://www.hakone-ekiden.jp/course/index.html

5区は箱根駅伝名物の山登り。

高低差800mを登りきる。

過去、今井正人(順天堂大学)

そして今年も柏原竜二(東洋大学)が

圧倒的な強さを見せつけての区間賞をとるなど

「山登りの神様」というヒーローを生んできた。

そんなヒーローたちへタスキをつなぐ

「小田原中継所」を地域に作ることが

使命なのではないか、と思った。

その機能とはなんだろうか?

まずは本屋さん。

本というのは、1500円くらいで

その人の人生経験が買える、宝物だと思う。

だから、本屋さんには、たくさんのタスキが詰まっている。

僕は確かに小説「吉田松陰」を

読んで、松陰先生のタスキを受け取った(勝手に思っているだけだが)

記憶がある。

そして地下古本屋さん「HAKKUTSU~発掘」

普通の大人たちが読んで欲しい!と強く思う本に

メッセージを込めて贈る場所。

たしかに、地下にもたくさんのタスキが詰まっている。

そして、「社長のツルハシ」

経営者という立場で生きてきた社長を支えた本と

人生について迫る時間。

社長のタスキが再びつながれていく。

「野菜ソムリエランチ」。

農家さんが丹精込めた野菜を

キレイに盛り付け、

また熱く説明をしてくれる野菜が好きになるランチ。

野菜というタスキを通じて、思いがリレーされていく。

1Fの「カラバコ」。

「思い」を持って作った作品が展示され、

共感が生まれ、新しいつながりが生まれ、

思いはリレーされる。

そんなタスキを受け取るのは、

これから人生という山を登っていく若者たち。

もちろん僕も含まれている。(当たり前)

たくさんのタスキを受けて、

僕たちはこれから、箱根駅伝の最大のヤマ場を

迎えていくのだ。

見えない山に登っているすべての人たちへ。

そして、彼らに渡すべきタスキを持っているすべての人たちへ。

内野駅前「ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー」。

人生の小田原中継所で待っています。

「箱根駅伝」の往路、4区と5区の

区間をつなぐ、小田原中継所。

http://www.hakone-ekiden.jp/course/index.html

5区は箱根駅伝名物の山登り。

高低差800mを登りきる。

過去、今井正人(順天堂大学)

そして今年も柏原竜二(東洋大学)が

圧倒的な強さを見せつけての区間賞をとるなど

「山登りの神様」というヒーローを生んできた。

そんなヒーローたちへタスキをつなぐ

「小田原中継所」を地域に作ることが

使命なのではないか、と思った。

その機能とはなんだろうか?

まずは本屋さん。

本というのは、1500円くらいで

その人の人生経験が買える、宝物だと思う。

だから、本屋さんには、たくさんのタスキが詰まっている。

僕は確かに小説「吉田松陰」を

読んで、松陰先生のタスキを受け取った(勝手に思っているだけだが)

記憶がある。

そして地下古本屋さん「HAKKUTSU~発掘」

普通の大人たちが読んで欲しい!と強く思う本に

メッセージを込めて贈る場所。

たしかに、地下にもたくさんのタスキが詰まっている。

そして、「社長のツルハシ」

経営者という立場で生きてきた社長を支えた本と

人生について迫る時間。

社長のタスキが再びつながれていく。

「野菜ソムリエランチ」。

農家さんが丹精込めた野菜を

キレイに盛り付け、

また熱く説明をしてくれる野菜が好きになるランチ。

野菜というタスキを通じて、思いがリレーされていく。

1Fの「カラバコ」。

「思い」を持って作った作品が展示され、

共感が生まれ、新しいつながりが生まれ、

思いはリレーされる。

そんなタスキを受け取るのは、

これから人生という山を登っていく若者たち。

もちろん僕も含まれている。(当たり前)

たくさんのタスキを受けて、

僕たちはこれから、箱根駅伝の最大のヤマ場を

迎えていくのだ。

見えない山に登っているすべての人たちへ。

そして、彼らに渡すべきタスキを持っているすべての人たちへ。

内野駅前「ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー」。

人生の小田原中継所で待っています。

2012年01月30日

ペイ・フォワード

「ペイ・フォワード」という名作映画。

ひとりの人が3人の人によいことをする。

その3人がひとりずつ3人の人、つまり9人の人によいことをする。

次は27人、81人、243人と増えていく。

そして世の中は変わるのだ。

という小学生の立てた仮説を

実証してみるという映画。

昨日、衝撃の一言。

新潟でいちばん行動力のある男、

大嶋義章が語った一言に衝撃を受ける。

まず何からはじめたらよいか?

という問いに対して、

「ヒッチハイクと街頭募金」だと言う。

これらはいずれも

「善意」をもらうという行為だ。

そして、それはしてもらった相手にはお返しできない。

という共通点がある。

だから、別の人に返すしかないんです。

そうすると、自然と行動する、できるようになるんです。

なるほど。

この感覚。

それだ!

って思った。

社長のツルハシ、ゲストの渋木社長も言っていたっけ。

昨日の朝行われた社長のツルハシのゲスト、渋木さんは

朝、農道で脱出不能になっていた自動車を見つけた。

迷わず車をとめ、救出した。

妙齢の女性が言った。

「なにか御礼を・・・」

そこで、渋木社長は返したのだった。

バイク乗りの合言葉。

「次の人に返してくれ」

カッコイイ。

実は僕たちは

与えられた人には返すことができないのかもしれない。

親をはじめ、先人たちのたくさんの愛を

ただ受けるばかりで、その人たちに返すことができない。

だから、次の人に返す。

それが世の中の鉄則なのかもしれない。

昔、NHK「プロジェクトX」のエンディングテーマに流れていた

「ヘッドライト・テールライト」はそんな歌だったと思う。

人生は大きな駅伝であるとあらためて思った。

僕たちはすでに、

たくさんのギフトをもらって、今を生きている。

見えるだろうか。

何十本、何百本ものタスキが肩からかかっているのを。

ひとつひとつ、ギフトとともに、タスキをつないでいく。

それが人生なんだろうなあと思った。

その中継地点をつくる。

箱根駅伝で言えば、これから山を登っていくための

小田原中継所をつくる。

それが僕たちの役割なのだとあらためて自覚する。

見えない山に登っているすべての人たちへ。

そして、彼らに渡すべきタスキを持っているすべての人たちへ。

僕は、内野駅前に小田原中継所を創ります。

「ペイ・フォワード」

ひとりの人が3人の人によいことをする。

その3人がひとりずつ3人の人、つまり9人の人によいことをする。

次は27人、81人、243人と増えていく。

そして世の中は変わるのだ。

という小学生の立てた仮説を

実証してみるという映画。

昨日、衝撃の一言。

新潟でいちばん行動力のある男、

大嶋義章が語った一言に衝撃を受ける。

まず何からはじめたらよいか?

という問いに対して、

「ヒッチハイクと街頭募金」だと言う。

これらはいずれも

「善意」をもらうという行為だ。

そして、それはしてもらった相手にはお返しできない。

という共通点がある。

だから、別の人に返すしかないんです。

そうすると、自然と行動する、できるようになるんです。

なるほど。

この感覚。

それだ!

って思った。

社長のツルハシ、ゲストの渋木社長も言っていたっけ。

昨日の朝行われた社長のツルハシのゲスト、渋木さんは

朝、農道で脱出不能になっていた自動車を見つけた。

迷わず車をとめ、救出した。

妙齢の女性が言った。

「なにか御礼を・・・」

そこで、渋木社長は返したのだった。

バイク乗りの合言葉。

「次の人に返してくれ」

カッコイイ。

実は僕たちは

与えられた人には返すことができないのかもしれない。

親をはじめ、先人たちのたくさんの愛を

ただ受けるばかりで、その人たちに返すことができない。

だから、次の人に返す。

それが世の中の鉄則なのかもしれない。

昔、NHK「プロジェクトX」のエンディングテーマに流れていた

「ヘッドライト・テールライト」はそんな歌だったと思う。

人生は大きな駅伝であるとあらためて思った。

僕たちはすでに、

たくさんのギフトをもらって、今を生きている。

見えるだろうか。

何十本、何百本ものタスキが肩からかかっているのを。

ひとつひとつ、ギフトとともに、タスキをつないでいく。

それが人生なんだろうなあと思った。

その中継地点をつくる。

箱根駅伝で言えば、これから山を登っていくための

小田原中継所をつくる。

それが僕たちの役割なのだとあらためて自覚する。

見えない山に登っているすべての人たちへ。

そして、彼らに渡すべきタスキを持っているすべての人たちへ。

僕は、内野駅前に小田原中継所を創ります。

「ペイ・フォワード」

2012年01月29日

夢中になる

夢っていうのは、

「夢中になる」の先にあるのではないか。

昨日。

FMPORTの「morning gate」の遠藤麻理さん

をゲストに開催された「つるのともだち」に

料理を提供してくれたのは野菜ソムリエの山岸さんだった。

山岸さんが料理の下ごしらえをしているとき、

微笑みながら話してくれた。

「久しぶりに美味しいカブを見つけちゃってさあ」

聞けば、この2年くらい出会っていなかった

美味しいカブに出会って、それを調理してくれるのだという。

美味しかった。

カブのファルシ。

見た目もキレイでしょう。

農家の丹精込めたカブを美味しく料理してくれる。

そうそう。

僕もそんなレストランやりたかったんだなあ。

スープも、生カブも、ペンネも美味しかった。

とくに生カブを少し焼いたものが

甘みを引き出して最高でした。

これはオシャレな会になりました。

お昼の紅茶の会は

ちょっとハイソな空間が出来上がっていて

驚愕したし。

あらためて思ったことは

「夢中になる」ってステキなことだなあって。

好きになって

夢中になって

いつしかそれが、人を喜ばせるのだろうね。

カフェcopocopoは夢中になっている大人が集う場所、

なのかもしれません。

あなたが夢中になっているものはなんですか?

「夢中になる」の先にあるのではないか。

昨日。

FMPORTの「morning gate」の遠藤麻理さん

をゲストに開催された「つるのともだち」に

料理を提供してくれたのは野菜ソムリエの山岸さんだった。

山岸さんが料理の下ごしらえをしているとき、

微笑みながら話してくれた。

「久しぶりに美味しいカブを見つけちゃってさあ」

聞けば、この2年くらい出会っていなかった

美味しいカブに出会って、それを調理してくれるのだという。

美味しかった。

カブのファルシ。

見た目もキレイでしょう。

農家の丹精込めたカブを美味しく料理してくれる。

そうそう。

僕もそんなレストランやりたかったんだなあ。

スープも、生カブも、ペンネも美味しかった。

とくに生カブを少し焼いたものが

甘みを引き出して最高でした。

これはオシャレな会になりました。

お昼の紅茶の会は

ちょっとハイソな空間が出来上がっていて

驚愕したし。

あらためて思ったことは

「夢中になる」ってステキなことだなあって。

好きになって

夢中になって

いつしかそれが、人を喜ばせるのだろうね。

カフェcopocopoは夢中になっている大人が集う場所、

なのかもしれません。

あなたが夢中になっているものはなんですか?

2012年01月27日

意志のある社会

意志がある、ということ。

あのとき、

ヴィレッジヴァンガードアティ郡山店

で感じたのは、まさに意志だった。

カフェをはじめる人のための本

お菓子・ケーキの作り方

美しいマグカップやランチョンマット。

それは、

「郡山にカフェがあったらいいなあ。」

という思い。

本屋さんである自分が、

意志を込めて、カフェ立ち上げ・コーナーを作ったら、

街にカフェができる。

そんなことを教えてもらった。

意志のある仕事。

意志のある会社。

そういえば、ガンジーが言っていたっけ。

「私の人生そのものが、私からのメッセージだ。」

今日、この仕事に、どんなメッセージを込めるのか。

意志のある仕事を。

それが意志のある社会につながっている。

あのとき、

ヴィレッジヴァンガードアティ郡山店

で感じたのは、まさに意志だった。

カフェをはじめる人のための本

お菓子・ケーキの作り方

美しいマグカップやランチョンマット。

それは、

「郡山にカフェがあったらいいなあ。」

という思い。

本屋さんである自分が、

意志を込めて、カフェ立ち上げ・コーナーを作ったら、

街にカフェができる。

そんなことを教えてもらった。

意志のある仕事。

意志のある会社。

そういえば、ガンジーが言っていたっけ。

「私の人生そのものが、私からのメッセージだ。」

今日、この仕事に、どんなメッセージを込めるのか。

意志のある仕事を。

それが意志のある社会につながっている。

2012年01月26日

地下古本コーナー「HAKKUTSU~発掘」物語

自分の紙芝居をつくる。

「自分史」ブームの中で、

ひとつの切り口になるのではないか。

自分を振り返り、

そしてプレゼンテーションをする。

今、自分がなぜここにいるのか?

そんな問いに答える作業。

地下古本コーナー「HAKKUTSU」

きっかけは、

6月の一箱古本市だったが、

実は「構想10年」のネタだった。

紙芝居タイトル「人生最高のすき焼き」

1コマ目

2002年1月。

僕は昨年末に契約社員だった会社を退職。

路頭に迷っていた。

これから何をしようか、まったく先は見えなかった。

2コマ目

そんなとき、中学校3年生男子のお母さんから

「勉強を教えてくれないか?」と頼まれた。

「受験いつですか?」と聞くと2月6日だって言う。

正直、間に合わないんじゃないか、と思ったけど、

精一杯やろうと思い、翌日から中学生は我が家で勉強をするようになる。

次の週末は成人の日の3連休だ。

時間がないから合宿しようということになり、

土曜日の朝、彼は大きなボストンバックをもってやってきた。

「おお。やる気だな。」と思ったのもつかの間、

バッグを開けて入っていたのは、ゲーム機だった。

3コマ目

勉強もしながら、ゲームもしながら、

合宿が始まった。

お母さんから

「これで夕飯を」と言われ、5000円を頂いた。

5000円。これはご馳走が食べられるなと思った。

西田家では、子どもの時から、ご馳走=すき焼き

と決まっていたので、

スーパーに行って、お肉を調達した。

2人だけのすき焼きパーティー。

最高の楽しく、美味かった。

最後にはキムチを大量投入して

キムチすき焼きという謎の料理になった。

楽しかった。

今、思い出しても、人生最高のすき焼きだった。

このとき、僕の人生は決まった。

中学生・高校生と共に悩み、未来を見つめること。

これを仕事にしようと思った。

4コマ目

自分の中学生のころを思い出す。

「何のために生きているのか?」

という問いに、ひとりで悩んでいた頃。

環境とか世界の飢餓の問題とか、

当時はかなりのマイナー分野だったので、

話を聞いてくれる大人がいなかった。

苦しかった。

人生が見えなかった。

誰かひとりでも、話を聞いてくれる

「無責任な大人」が必要だった。

「お芝居をやって生きていきたいだ。」と語る中学生に、

「お芝居なんかで食べてはいけないんだ。」と大人の常識を即答するのではなく、

「どんなお芝居をやりたいんだ?」

と話を聞いてあげる「無責任な大人」の存在が必要なんだ。

それは、100人の子どもに、100通りの対話があり、

そして100通りの人生を生きる大人が必要なんだと思う。

5コマ目

だとしたら、僕がやることはなんだろうか。

地域で、親や先生以外の大人と子どもとの接点を作ること。

2002年3月、ここを原点に、NPO法人「虹のおと」を設立。

(現在のヒーローズファーム)

それでは、どうやったら、ナチュラルに、

地域の子どもと地域の大人の接点をつくれるのだろうか?

お祭での昔の遊びでの子どもの遊び場。

週末、神社で地域のじいちゃんと子どもが遊ぶ。

そんな活動をしていたが、どう考えても、ボランティア活動の域を出ない。

金銭的な価値、そして最もパワフルな出会いの場を生み出すには、どうしたらいいのだろう?

僕が考えたのは2つだ。

ひとつが学習塾を運営する。

もうひとつが軽食屋さん、つまり

駄菓子屋、クレープ屋、たこ焼き屋、大判焼屋

なんかをやることだった。

金銭的なことはともかく、

この2つはそれぞれ、長所と短所がある。

「学習塾」は思いのターゲットとしている中学生・高校生が

ピンポイントで集まってくる。

しかし、その願いは「学力向上」だ。交流ではない。

しかも、接することが出来る大人は、塾講師の先生か、

その先生がピックアップしたゲストの大人だ。

駄菓子屋、クレープ屋さんは

もっと広く小学生から大人まで、たくさんの人が集まってくる。

しかし、その願いは、美味しいものが食べたい。

のであって、なかなか人生の悩みトークまでは進まない。

2011年7月。

地下古本コーナー「HAKKUTSU~発掘」がスタート

自分の大切な本にメッセージをつけて、

地下室に置いておき、発掘を待つ。

そこに、偶然の出会いがある。

本を読んで感銘を受けたら、

その大人にアクセスしてみる。

自分が知らなかった世界がどんどん広がっていく。

そう。

地下古本コーナーで出会った本が

中高生の未来の扉を開けるのだ。

地下古本コーナー「HAKKUTSU~発掘」物語~紙芝居原稿

「人生最高のすき焼き」でした。

「自分史」ブームの中で、

ひとつの切り口になるのではないか。

自分を振り返り、

そしてプレゼンテーションをする。

今、自分がなぜここにいるのか?

そんな問いに答える作業。

地下古本コーナー「HAKKUTSU」

きっかけは、

6月の一箱古本市だったが、

実は「構想10年」のネタだった。

紙芝居タイトル「人生最高のすき焼き」

1コマ目

2002年1月。

僕は昨年末に契約社員だった会社を退職。

路頭に迷っていた。

これから何をしようか、まったく先は見えなかった。

2コマ目

そんなとき、中学校3年生男子のお母さんから

「勉強を教えてくれないか?」と頼まれた。

「受験いつですか?」と聞くと2月6日だって言う。

正直、間に合わないんじゃないか、と思ったけど、

精一杯やろうと思い、翌日から中学生は我が家で勉強をするようになる。

次の週末は成人の日の3連休だ。

時間がないから合宿しようということになり、

土曜日の朝、彼は大きなボストンバックをもってやってきた。

「おお。やる気だな。」と思ったのもつかの間、

バッグを開けて入っていたのは、ゲーム機だった。

3コマ目

勉強もしながら、ゲームもしながら、

合宿が始まった。

お母さんから

「これで夕飯を」と言われ、5000円を頂いた。

5000円。これはご馳走が食べられるなと思った。

西田家では、子どもの時から、ご馳走=すき焼き

と決まっていたので、

スーパーに行って、お肉を調達した。

2人だけのすき焼きパーティー。

最高の楽しく、美味かった。

最後にはキムチを大量投入して

キムチすき焼きという謎の料理になった。

楽しかった。

今、思い出しても、人生最高のすき焼きだった。

このとき、僕の人生は決まった。

中学生・高校生と共に悩み、未来を見つめること。

これを仕事にしようと思った。

4コマ目

自分の中学生のころを思い出す。

「何のために生きているのか?」

という問いに、ひとりで悩んでいた頃。

環境とか世界の飢餓の問題とか、

当時はかなりのマイナー分野だったので、

話を聞いてくれる大人がいなかった。

苦しかった。

人生が見えなかった。

誰かひとりでも、話を聞いてくれる

「無責任な大人」が必要だった。

「お芝居をやって生きていきたいだ。」と語る中学生に、

「お芝居なんかで食べてはいけないんだ。」と大人の常識を即答するのではなく、

「どんなお芝居をやりたいんだ?」

と話を聞いてあげる「無責任な大人」の存在が必要なんだ。

それは、100人の子どもに、100通りの対話があり、

そして100通りの人生を生きる大人が必要なんだと思う。

5コマ目

だとしたら、僕がやることはなんだろうか。

地域で、親や先生以外の大人と子どもとの接点を作ること。

2002年3月、ここを原点に、NPO法人「虹のおと」を設立。

(現在のヒーローズファーム)

それでは、どうやったら、ナチュラルに、

地域の子どもと地域の大人の接点をつくれるのだろうか?

お祭での昔の遊びでの子どもの遊び場。

週末、神社で地域のじいちゃんと子どもが遊ぶ。

そんな活動をしていたが、どう考えても、ボランティア活動の域を出ない。

金銭的な価値、そして最もパワフルな出会いの場を生み出すには、どうしたらいいのだろう?

僕が考えたのは2つだ。

ひとつが学習塾を運営する。

もうひとつが軽食屋さん、つまり

駄菓子屋、クレープ屋、たこ焼き屋、大判焼屋

なんかをやることだった。

金銭的なことはともかく、

この2つはそれぞれ、長所と短所がある。

「学習塾」は思いのターゲットとしている中学生・高校生が

ピンポイントで集まってくる。

しかし、その願いは「学力向上」だ。交流ではない。

しかも、接することが出来る大人は、塾講師の先生か、

その先生がピックアップしたゲストの大人だ。

駄菓子屋、クレープ屋さんは

もっと広く小学生から大人まで、たくさんの人が集まってくる。

しかし、その願いは、美味しいものが食べたい。

のであって、なかなか人生の悩みトークまでは進まない。

2011年7月。

地下古本コーナー「HAKKUTSU~発掘」がスタート

自分の大切な本にメッセージをつけて、

地下室に置いておき、発掘を待つ。

そこに、偶然の出会いがある。

本を読んで感銘を受けたら、

その大人にアクセスしてみる。

自分が知らなかった世界がどんどん広がっていく。

そう。

地下古本コーナーで出会った本が

中高生の未来の扉を開けるのだ。

地下古本コーナー「HAKKUTSU~発掘」物語~紙芝居原稿

「人生最高のすき焼き」でした。

2012年01月25日

出張ツルハシ

ツルハシブックスは出張します。

本屋丸ごと出張します。

本を通じて、新しい人生の扉を開く。

そんな本屋さんでありたいと思います。

11月に三条・ハッピーライフカフェで開催された

トークライブ&読書カフェはすごく楽しかったです。

また3月14日(水)に予定されています。

2月22日(水)夜には

まちなかキャンパスながおかに出張します。

シュークリーム付です。

3月には、東京出張も計画中です。

3月31日(土)が濃厚です。

こんな動画をみんなで撮るイベントしたら楽しいだろうと思います。

http://www.youtube.com/watch?v=u2t34wJ31BI&feature=g-upl&context=G2c81831AUAAAAAAAAAA

みなさんの大好きな場所にも呼んでください。

カフェ、雑貨店、いろんな場所に出張します。

本屋丸ごと出張します。

本を通じて、新しい人生の扉を開く。

そんな本屋さんでありたいと思います。

11月に三条・ハッピーライフカフェで開催された

トークライブ&読書カフェはすごく楽しかったです。

また3月14日(水)に予定されています。

2月22日(水)夜には

まちなかキャンパスながおかに出張します。

シュークリーム付です。

3月には、東京出張も計画中です。

3月31日(土)が濃厚です。

こんな動画をみんなで撮るイベントしたら楽しいだろうと思います。

http://www.youtube.com/watch?v=u2t34wJ31BI&feature=g-upl&context=G2c81831AUAAAAAAAAAA

みなさんの大好きな場所にも呼んでください。

カフェ、雑貨店、いろんな場所に出張します。

2012年01月24日

コミュニティが解決する

コミュニティ・デザイン

(山崎亮 学芸出版社)

にシビれまくり。

「コミュニティが解決する」

というタイトルの日記を、

前ブログ「Little wings」で3回も書いていた

僕が感覚的に感じていたことを

実践し、結果を出している人がいたことに、心震えた。

コミュニティが解決する。

それをどのようにデザインしていくか、が山崎さんの仕事だ。

地縁コミュニティからテーマコミュニティへ。

大学生をエンジンにする。

そんなコミュニティデザインは、

おそらくは全国のまちで共有できるものであると思う。

必要とされている「つながり」は

きっとこういうものなのだろうと思う。

コミュニティは「デザイン」でき、「創出」することができる。

そして、それは徹底した住民ヒアリングから始まる。

そんな確信を持てた本。

山崎さん、ありがとう。

2012年01月23日

キャリア形成と社会との接点

漠然とした不安。

これがいちばんやっかいだと思う。

何が不安か、わからないのに

心が落ち着かない。ドキドキする。

就職。

その実体を知らない。

お盆やお正月に年上のいとこに聞くことくらいの

情報しかない。

具体的にイメージできないから、

イメージできる仕事、

公務員とか先生とか保育士さんとか

を志望するというのはあると思う。

もっと街場で働く「フツーの大人」の

普通じゃない部分を知るってことが大事だ。

メディア情報によって、勝手に

「社会人ってつらいことばっかりだ」

と思っていたりするのってちょっともったいない。

就職活動のプレッシャーに押されての

対外活動もちょっと精神的につらい。

まずは、リアルな声を聞いてみる。

そして、だいたいのイメージをつける。

そして「不安の正体を知る。」

ここが大切だと思う。

就職ギャップは、

自分たちが考えている技術・知識(いわゆる能力)

だけではなく、考え方・価値観も

求められるところにも起因していると思う。

しかし。

その「考え方・価値観」には、答えがない。

ここに、不安の実体があるのではないかな、と思う。

人事の人が知りたいのは、

西村先生の島の図でいくと、(「自分をいかしていきる」を参照)

表面上のあなたを支える知識、技術(能力)の

下にある考え方・価値観であり、

それを引き出すキラー質問が

「あなたが大切にしてきたことは何ですか?」だ。

しかし、その質問に答えるためには、

たくさんの経験、他流試合が必要だ。

つまり、異なる文化圏の人たちとのやりとり。

海外旅行にいったり、

朝活に出たりするのがきっかけになるのかもしれない。

それが「キャリア・ドリフト」なのかもしれない。

目標設定・達成の「キャリア・デザイン」と

出会いを繰り返し、経験値を高める「キャリア・ドリフト」

を繰り返し、自分の価値観・大切にしたいものを形成する「キャリア・アンカー」

をつかんでいくことが大切なことのように思う。

だから、社会との接点が必要なのだ。

普通じゃない「フツーの大人」の実態を知ること、

感じることが大切なのだ。

僕の仕事は、

「機会をつくること」だと思っている。

だから、教師には向いていないと思った。

教育目的を持って、授業を行うことが難しいと思ったからだ。

結果、どうなるかというのは、

あまり、僕にとっては重要ではない。

そんな「無責任な大人」を増やしていくことが、

冒頭の「漠然とした不安」を解消することに

つながっていくのではないかと思っている。

大学生よ、社会とつながること。

そして「考えるじゃない、感じるんだ」

これがいちばんやっかいだと思う。

何が不安か、わからないのに

心が落ち着かない。ドキドキする。

就職。

その実体を知らない。

お盆やお正月に年上のいとこに聞くことくらいの

情報しかない。

具体的にイメージできないから、

イメージできる仕事、

公務員とか先生とか保育士さんとか

を志望するというのはあると思う。

もっと街場で働く「フツーの大人」の

普通じゃない部分を知るってことが大事だ。

メディア情報によって、勝手に

「社会人ってつらいことばっかりだ」

と思っていたりするのってちょっともったいない。

就職活動のプレッシャーに押されての

対外活動もちょっと精神的につらい。

まずは、リアルな声を聞いてみる。

そして、だいたいのイメージをつける。

そして「不安の正体を知る。」

ここが大切だと思う。

就職ギャップは、

自分たちが考えている技術・知識(いわゆる能力)

だけではなく、考え方・価値観も

求められるところにも起因していると思う。

しかし。

その「考え方・価値観」には、答えがない。

ここに、不安の実体があるのではないかな、と思う。

人事の人が知りたいのは、

西村先生の島の図でいくと、(「自分をいかしていきる」を参照)

表面上のあなたを支える知識、技術(能力)の

下にある考え方・価値観であり、

それを引き出すキラー質問が

「あなたが大切にしてきたことは何ですか?」だ。

しかし、その質問に答えるためには、

たくさんの経験、他流試合が必要だ。

つまり、異なる文化圏の人たちとのやりとり。

海外旅行にいったり、

朝活に出たりするのがきっかけになるのかもしれない。

それが「キャリア・ドリフト」なのかもしれない。

目標設定・達成の「キャリア・デザイン」と

出会いを繰り返し、経験値を高める「キャリア・ドリフト」

を繰り返し、自分の価値観・大切にしたいものを形成する「キャリア・アンカー」

をつかんでいくことが大切なことのように思う。

だから、社会との接点が必要なのだ。

普通じゃない「フツーの大人」の実態を知ること、

感じることが大切なのだ。

僕の仕事は、

「機会をつくること」だと思っている。

だから、教師には向いていないと思った。

教育目的を持って、授業を行うことが難しいと思ったからだ。

結果、どうなるかというのは、

あまり、僕にとっては重要ではない。

そんな「無責任な大人」を増やしていくことが、

冒頭の「漠然とした不安」を解消することに

つながっていくのではないかと思っている。

大学生よ、社会とつながること。

そして「考えるじゃない、感じるんだ」

2012年01月22日

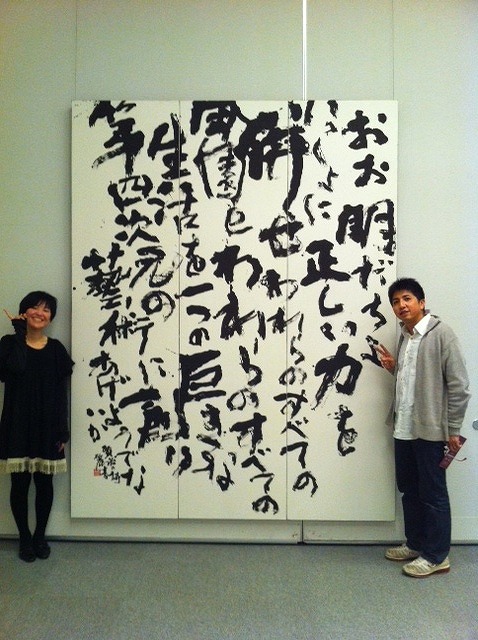

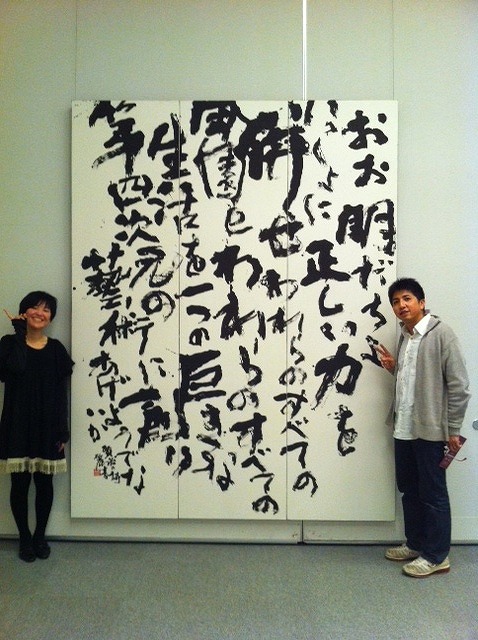

第四次元の芸術

書道科展

いってきました。

小笠原麗さんの作品を見に。

賢治の言葉をどんなふうに表現するか、

それが楽しみだったのです。

きましたね~。

これです、これ。

この「併」の字の迫力。

僕としては、巨きなの巨、

この一筆の入り方がよかったです。

熱い魂を感じます。

われらのすべての田園と

われらのすべての生活を

一つの巨きな第四次元の藝術に

創りあげようではないか

そう。

それを一緒に創り上げる人を

朋だち、と呼ぶのだろう。

宮沢賢治全集第10巻に掲載されている

農民藝術概論綱要からの一節です。

シビれるなあ。

すべての田園と生活を、

第四次元の藝術に創りあげよう。

なあ、みんな。

いってきました。

小笠原麗さんの作品を見に。

賢治の言葉をどんなふうに表現するか、

それが楽しみだったのです。

きましたね~。

これです、これ。

この「併」の字の迫力。

僕としては、巨きなの巨、

この一筆の入り方がよかったです。

熱い魂を感じます。

われらのすべての田園と

われらのすべての生活を

一つの巨きな第四次元の藝術に

創りあげようではないか

そう。

それを一緒に創り上げる人を

朋だち、と呼ぶのだろう。

宮沢賢治全集第10巻に掲載されている

農民藝術概論綱要からの一節です。

シビれるなあ。

すべての田園と生活を、

第四次元の藝術に創りあげよう。

なあ、みんな。

2012年01月21日

「旬」を味わう給食

「新潟に残った理由はなんですか?」

といまだに聞かれることがある。

千葉県から新潟大学農学部。

20歳からずっと、新潟に住んでいる。

1年目でももひき(現在のヒートテック)を購入。

1年目の大雪は、

スニーカーしか持っていない足元を直撃し

泣きながら学校に行った。

気がつくと、吉幾三の「雪国」を口づさんでいた。

しかし。

3年目から、雪の降らない冬は冬ではないと思うようになった。

4年のときだったか、

研究で行っていた新通農場で、

とれたてのソラマメを食べさせてもらった。

な、な、なんじゃこりゃーーー!

と松田優作が降臨した。

今まで食べていたソラマメはニセモノだったと思った。

とれたて、ゆでたては、まったく味が違う野菜になっていた。

大学3年生のときに、畑のサークルを立ち上げた。

そのときまで僕は、「旬」を知らずに生活していた。

トマトやキュウリは夏に採れるものだって知らなかった。

サツマイモはイモじゃなくて苗を植えるなんて初めて知った。

オクラが上向いて実っているのを見て、驚愕した。

そして、採れたての野菜は何よりも美味しかった。

僕が新潟に残った理由は、

そんなところにあるように思う。

何よりもご飯が美味しかった。

お米が美味しかった。旬の野菜が美味しかった。

そんな感動を子どもたちにも伝えたい。

新潟に住んでいることの喜びを伝えたい。

「食」への意識の高い家庭に生まれた子どもたちだけではなく、

学校に通う多くの子どもたちへ。

「旬を味わう給食」

を小学校への導入を探っていきたいと思います。

10年前から幼稚園給食の和食化

3年前からは中学校給食の地産地消に取り組んでいる

長嶋さんとのコラボで取り組んでいきたいと考えています。

★内容★

・新潟の「旬」の食材を給食メニューに取り入れてもらう。

・必要であれば、農家の現場に行って、農作業体験(収穫体験等)を行う。

今後盛り上がれば、生産者インタビューなどをペーパーにしたり、

どっちの料理ショーのような動画をとったりというのにもやってみたいです。

★ご紹介下さい★

「旬」の食材に関心の高い、

新潟市内の自校小学校(自分の学校の料理場のある)を行っている小学校

の学校栄養士、栄養教諭の方、あるいは校長先生をご紹介下さい。

といまだに聞かれることがある。

千葉県から新潟大学農学部。

20歳からずっと、新潟に住んでいる。

1年目でももひき(現在のヒートテック)を購入。

1年目の大雪は、

スニーカーしか持っていない足元を直撃し

泣きながら学校に行った。

気がつくと、吉幾三の「雪国」を口づさんでいた。

しかし。

3年目から、雪の降らない冬は冬ではないと思うようになった。

4年のときだったか、

研究で行っていた新通農場で、

とれたてのソラマメを食べさせてもらった。

な、な、なんじゃこりゃーーー!

と松田優作が降臨した。

今まで食べていたソラマメはニセモノだったと思った。

とれたて、ゆでたては、まったく味が違う野菜になっていた。

大学3年生のときに、畑のサークルを立ち上げた。

そのときまで僕は、「旬」を知らずに生活していた。

トマトやキュウリは夏に採れるものだって知らなかった。

サツマイモはイモじゃなくて苗を植えるなんて初めて知った。

オクラが上向いて実っているのを見て、驚愕した。

そして、採れたての野菜は何よりも美味しかった。

僕が新潟に残った理由は、

そんなところにあるように思う。

何よりもご飯が美味しかった。

お米が美味しかった。旬の野菜が美味しかった。

そんな感動を子どもたちにも伝えたい。

新潟に住んでいることの喜びを伝えたい。

「食」への意識の高い家庭に生まれた子どもたちだけではなく、

学校に通う多くの子どもたちへ。

「旬を味わう給食」

を小学校への導入を探っていきたいと思います。

10年前から幼稚園給食の和食化

3年前からは中学校給食の地産地消に取り組んでいる

長嶋さんとのコラボで取り組んでいきたいと考えています。

★内容★

・新潟の「旬」の食材を給食メニューに取り入れてもらう。

・必要であれば、農家の現場に行って、農作業体験(収穫体験等)を行う。

今後盛り上がれば、生産者インタビューなどをペーパーにしたり、

どっちの料理ショーのような動画をとったりというのにもやってみたいです。

★ご紹介下さい★

「旬」の食材に関心の高い、

新潟市内の自校小学校(自分の学校の料理場のある)を行っている小学校

の学校栄養士、栄養教諭の方、あるいは校長先生をご紹介下さい。

2012年01月20日

つながる、ということ

「つながる」

15年前に、携帯メールは存在しなかった。

いつのまにか。

ADSLの普及で当たり前のように常時接続になり、

いま、スマートフォンで24時間どこにいても、

電波が届きさえすれば、「つながっている」状態となった。

フェイスブックは、ネット上のつながりを劇的に変えつつある。

10年の時を簡単に超えて、簡単につながり直せる。

あまりにもこのツールが強力だ。

「つながる」とは

そんな簡単なことだったのだろうか。

この50年で失った「つながり」は

そんな簡単に取り戻せるものだったのだろうか。

何かが足りない。

タテのつながり。

リスペクト。

芯になるもの。

僕が福井で佐藤家保存会の人たちに

感じた「誇り」あるつながりとはいったいなんだろうか。

そういえば。

にいがた総おどり実行委員会で

半年間のインターンシップを経験した

新潟大学経済学部(当時)の高橋くんが言っていた。

「大切なことは目に見えないもの」

それか。

「つながる」とは、

目に見えないものを共有することなのかも知れない。

お祭で言えば、「祈り」と「感謝」

地域活動で言えば、「歴史」と「伝統」

NPO活動で言えば、「理念」と「ミッション」

これらを共有することが

「つながる」ということなのではないか。

読書をして、著者に「つながる」のは、

その奥底にある価値観や生き方に触れることから

始まっていくのかもしれない。

科学万能と経済合理性が、

「目に見えない」ものの価値を認めず、

いつしか、目に見える「つながり」だけを

つながりというようになった。

高校の部活の仲間に何十年ぶりに再会しても

昨日のように会話に花が咲くのは、

目に見えないものを共有しているからではないだろうか。

目に見えないものの価値を感じ、

「つながり」を取り戻す。

そんな場がにいがた総おどりなのかもしれません。

2012年4月1日

「春の新潟総おどり」が開催されます。

実行委員会では、ボランティアを募集しています。

「つながり」を考えたい大学生に特にオススメします。

【概要】

日程 4月1日(日)

会場 りゅーとぴあ

時間 8:00~22:00

仕事内容

参加チームの受付、グッズ販売、会場警備、進行補助など

募集人数 10名(先着順)

その他、がっちり準備からコミットできる方も3名ほど募集しています。

まずは私のほうまで連絡下さい。よろしくお願いします。

http://www.soh-odori.net/guide/index.html

15年前に、携帯メールは存在しなかった。

いつのまにか。

ADSLの普及で当たり前のように常時接続になり、

いま、スマートフォンで24時間どこにいても、

電波が届きさえすれば、「つながっている」状態となった。

フェイスブックは、ネット上のつながりを劇的に変えつつある。

10年の時を簡単に超えて、簡単につながり直せる。

あまりにもこのツールが強力だ。

「つながる」とは

そんな簡単なことだったのだろうか。

この50年で失った「つながり」は

そんな簡単に取り戻せるものだったのだろうか。

何かが足りない。

タテのつながり。

リスペクト。

芯になるもの。

僕が福井で佐藤家保存会の人たちに

感じた「誇り」あるつながりとはいったいなんだろうか。

そういえば。

にいがた総おどり実行委員会で

半年間のインターンシップを経験した

新潟大学経済学部(当時)の高橋くんが言っていた。

「大切なことは目に見えないもの」

それか。

「つながる」とは、

目に見えないものを共有することなのかも知れない。

お祭で言えば、「祈り」と「感謝」

地域活動で言えば、「歴史」と「伝統」

NPO活動で言えば、「理念」と「ミッション」

これらを共有することが

「つながる」ということなのではないか。

読書をして、著者に「つながる」のは、

その奥底にある価値観や生き方に触れることから

始まっていくのかもしれない。

科学万能と経済合理性が、

「目に見えない」ものの価値を認めず、

いつしか、目に見える「つながり」だけを

つながりというようになった。

高校の部活の仲間に何十年ぶりに再会しても

昨日のように会話に花が咲くのは、

目に見えないものを共有しているからではないだろうか。

目に見えないものの価値を感じ、

「つながり」を取り戻す。

そんな場がにいがた総おどりなのかもしれません。

2012年4月1日

「春の新潟総おどり」が開催されます。

実行委員会では、ボランティアを募集しています。

「つながり」を考えたい大学生に特にオススメします。

【概要】

日程 4月1日(日)

会場 りゅーとぴあ

時間 8:00~22:00

仕事内容

参加チームの受付、グッズ販売、会場警備、進行補助など

募集人数 10名(先着順)

その他、がっちり準備からコミットできる方も3名ほど募集しています。

まずは私のほうまで連絡下さい。よろしくお願いします。

http://www.soh-odori.net/guide/index.html

2012年01月17日

ミニ講演

今夜は地元ライオンズクラブで30分の

講演のあとに新年会。

うーん。

緊張しますね。

何をどう伝えればいいのでしょうか。

みなさんはどんな話を聞ければいいのでしょうか。

きっかけは本屋さんが新潟日報夕刊に

掲載されたことでしたから、

「本を通じて、人と人がつながる」

というテーマで話せばいいのでしょうか。

それともやっぱり

西村先生のように、

生き方、在り方のことを語り、

人間力で勝負する感じでしょうか。

外せないテーマは

「内野とわたし」ですかね。

冒頭5分

ダイジェストで人生を振り返る。

特に「内野」である理由を語る。

大学時代、僕は内野駅近くの

五十嵐2の町に住んでいた。

そのとき、ツルハシブックスのある場所は

新陽堂という本屋さんだった。

本を買うと言えば、

新陽堂、新潟駅ナカの文信堂、

そして頑張って、シルバーホテルの紀伊国屋だった。

いや。

こんな話はあんまりどうでもいいかもしれない。

ダイジェストで人生を語ろう。

写真とかあったほうがいいかも。

第1パート

「内野とわたし」ダイジェスト(5分)

その1 1994年新潟大学農学部に入学

その2 1999年畑がやりたくて巻に移住

2001年ごろから「人生最高の朝ごはん」を実施

⇒本当の豊かさとはこれじゃないか!

その3 2002年家庭教師で不登校の子に出会う+2004年中越地震ボランティア

⇒子どもたちに第3の大人との出会いを提供したい。

その4 サンクチュアリ出版の営業をしながら、

畑での活動を継続⇒ヴィレッジヴァンガード郡山アティでの出会い

⇒本屋さんはまちをつくれる!

その5 大学生向けのインターンシップ事業を行う

⇒大学生がいちばん生きるのは、農業の現場じゃないか?

⇒農業の現場と若者をつなぐ「場」を構築する必要がある。

巻から内野へ

「内野」:新潟の住宅地帯と田園地帯の狭間にある。

大学・専門学校・高校があり、若者がたくさんいる。

商店街に魚、肉、酒などいろいろそろっている。

内野のまちで、「本」「商店街」「農」をベースにした

人を育む場をつくりたい⇒ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー

目指しているのは

15歳が自分と自分の人生と社会を好きになり、

自分と社会の未来創造へ歩き出している地域社会の実現。

第2パート(15分)

なぜ、「本」「商店街」「農」

出発点は環境問題。

環境保全型農業に関心があった。

有機農業や自然農など。

なぜ?を繰り返していた。

「根本原因をなんとかしたい」と思っていた。

二酸化炭素やフロンガスの大量排出の原因は

大量生産・消費の経済システムであり、

その根底にある経済至上主義、経済合理性第一主義

だった。

「どれだけ消費すれば満足なのか?」

という本で、経済が成長しても幸せになるひとの割合は

増えないということが分かった。

同時期にブータン王国「GNH」という考え方に出会い、ショックを受ける。

なんだったんだ。

環境を汚染してまで欲しかったものは、いったいなんだったのか?

経済合理性とはなんだったのか?

「経済合理性」は長期的に見て、合理的ではなかった。

農業より工業、工業よりサービス業。

ダイコンをつくるよりテレビをつくったほうが、

テレビよりもDVDをレンタルしたほうが効率的。

経済は成長したのかもしれない。

しかし、残ったのは分断された社会と

生きる意味を失った個人。

経済合理性に挑戦する。

もうひとつの価値観を問い直す。

しかも、それは経済社会のルールに

乗っとってやっていく。

そこがこのプロジェクトの難しさであり面白さ。

「本」「商店街」「農業」は人をつなく。

そして「つながり」を求める人にとっての

経済価値を生み出す。

その3 これから一緒につくっていきたいもの(5分)

1

カフェコポコポを活用しての定期的な飲み会

⇒内野の食べ物や人に出会える場として

2

発信するための小さな放送局を作る。

⇒レポーターを養成し、まちの魅力を発信する仕組みづくり

3

参加と参画、そして支援

⇒発信することでまちの人の参加と参画、支援を促す。

⇒地域に開かれたNPOとなっていく。

その4 質疑応答・感想

ここでちゃんとフィードバックをもらいます

こんな感じの4段階でしょうか。

がんばってきます。

講演のあとに新年会。

うーん。

緊張しますね。

何をどう伝えればいいのでしょうか。

みなさんはどんな話を聞ければいいのでしょうか。

きっかけは本屋さんが新潟日報夕刊に

掲載されたことでしたから、

「本を通じて、人と人がつながる」

というテーマで話せばいいのでしょうか。

それともやっぱり

西村先生のように、

生き方、在り方のことを語り、

人間力で勝負する感じでしょうか。

外せないテーマは

「内野とわたし」ですかね。

冒頭5分

ダイジェストで人生を振り返る。

特に「内野」である理由を語る。

大学時代、僕は内野駅近くの

五十嵐2の町に住んでいた。

そのとき、ツルハシブックスのある場所は

新陽堂という本屋さんだった。

本を買うと言えば、

新陽堂、新潟駅ナカの文信堂、

そして頑張って、シルバーホテルの紀伊国屋だった。

いや。

こんな話はあんまりどうでもいいかもしれない。

ダイジェストで人生を語ろう。

写真とかあったほうがいいかも。

第1パート

「内野とわたし」ダイジェスト(5分)

その1 1994年新潟大学農学部に入学

その2 1999年畑がやりたくて巻に移住

2001年ごろから「人生最高の朝ごはん」を実施

⇒本当の豊かさとはこれじゃないか!

その3 2002年家庭教師で不登校の子に出会う+2004年中越地震ボランティア

⇒子どもたちに第3の大人との出会いを提供したい。

その4 サンクチュアリ出版の営業をしながら、

畑での活動を継続⇒ヴィレッジヴァンガード郡山アティでの出会い

⇒本屋さんはまちをつくれる!

その5 大学生向けのインターンシップ事業を行う

⇒大学生がいちばん生きるのは、農業の現場じゃないか?

⇒農業の現場と若者をつなぐ「場」を構築する必要がある。

巻から内野へ

「内野」:新潟の住宅地帯と田園地帯の狭間にある。

大学・専門学校・高校があり、若者がたくさんいる。

商店街に魚、肉、酒などいろいろそろっている。

内野のまちで、「本」「商店街」「農」をベースにした

人を育む場をつくりたい⇒ウチノ・コラボレーション・ラボラトリー

目指しているのは

15歳が自分と自分の人生と社会を好きになり、

自分と社会の未来創造へ歩き出している地域社会の実現。

第2パート(15分)

なぜ、「本」「商店街」「農」

出発点は環境問題。

環境保全型農業に関心があった。

有機農業や自然農など。

なぜ?を繰り返していた。

「根本原因をなんとかしたい」と思っていた。

二酸化炭素やフロンガスの大量排出の原因は

大量生産・消費の経済システムであり、

その根底にある経済至上主義、経済合理性第一主義

だった。

「どれだけ消費すれば満足なのか?」

という本で、経済が成長しても幸せになるひとの割合は

増えないということが分かった。

同時期にブータン王国「GNH」という考え方に出会い、ショックを受ける。

なんだったんだ。

環境を汚染してまで欲しかったものは、いったいなんだったのか?

経済合理性とはなんだったのか?

「経済合理性」は長期的に見て、合理的ではなかった。

農業より工業、工業よりサービス業。

ダイコンをつくるよりテレビをつくったほうが、

テレビよりもDVDをレンタルしたほうが効率的。

経済は成長したのかもしれない。

しかし、残ったのは分断された社会と

生きる意味を失った個人。

経済合理性に挑戦する。

もうひとつの価値観を問い直す。

しかも、それは経済社会のルールに

乗っとってやっていく。

そこがこのプロジェクトの難しさであり面白さ。

「本」「商店街」「農業」は人をつなく。

そして「つながり」を求める人にとっての

経済価値を生み出す。

その3 これから一緒につくっていきたいもの(5分)

1

カフェコポコポを活用しての定期的な飲み会

⇒内野の食べ物や人に出会える場として

2

発信するための小さな放送局を作る。

⇒レポーターを養成し、まちの魅力を発信する仕組みづくり

3

参加と参画、そして支援

⇒発信することでまちの人の参加と参画、支援を促す。

⇒地域に開かれたNPOとなっていく。

その4 質疑応答・感想

ここでちゃんとフィードバックをもらいます

こんな感じの4段階でしょうか。

がんばってきます。

2012年01月16日

個を活かす時代

いろどり、横石知二さんの

関連書籍をひたすら読んでいます。

横石さんは

出番、評価、自信

だと言います。

朝起きて、

「これをやらなきゃ!」

と思うことがあること、ここからだと言います。

そのために横石さんは

一軒一軒、集落をたずね歩き、

話を聞くところから出発したそうです。

カンブリア宮殿の書籍では、その近くに

従業員の半数以上が障がい者であるという

日本理化学工業の大山社長のインタビューも

掲載されていました。

大山社長はある禅寺の住職にこんな話を聞いたのだそうだ。

「人間の究極の幸せは四つですよ。

一つ目は愛されること、二つ目が褒められること

三つ目が人の役に立つこと、四つ目が人に必要とされることですよ。

大山さん、仕事で働いているということは、まさに褒められたり役に立ったりすることでしょう。

君が来てくれないと困るよと声をかけているでしょう。幸せの中の三つは働いてこそ得られることなんですよ。」

横石さんのやっていることもそうだ。

ひとりひとりの出番をつくり、

それを評価し、

そして自信を持ってもらう。

これこそが幸せな会社であり、地域を作ることだ。

個を活かす時代が到来した。

新潟で、この地域で、

僕たちはどんな資源と個を活かすことができるだろうか。

関連書籍をひたすら読んでいます。

横石さんは

出番、評価、自信

だと言います。

朝起きて、

「これをやらなきゃ!」

と思うことがあること、ここからだと言います。

そのために横石さんは

一軒一軒、集落をたずね歩き、

話を聞くところから出発したそうです。

カンブリア宮殿の書籍では、その近くに

従業員の半数以上が障がい者であるという

日本理化学工業の大山社長のインタビューも

掲載されていました。

大山社長はある禅寺の住職にこんな話を聞いたのだそうだ。

「人間の究極の幸せは四つですよ。

一つ目は愛されること、二つ目が褒められること

三つ目が人の役に立つこと、四つ目が人に必要とされることですよ。

大山さん、仕事で働いているということは、まさに褒められたり役に立ったりすることでしょう。

君が来てくれないと困るよと声をかけているでしょう。幸せの中の三つは働いてこそ得られることなんですよ。」

横石さんのやっていることもそうだ。

ひとりひとりの出番をつくり、

それを評価し、

そして自信を持ってもらう。

これこそが幸せな会社であり、地域を作ることだ。

個を活かす時代が到来した。

新潟で、この地域で、

僕たちはどんな資源と個を活かすことができるだろうか。

2012年01月15日

賢い消費者

経済合理性の追求が合理的でなかったことが

だんだんと分かってきた。

そこには、時間軸が含まれていなかったから。

非常に短期間の最大利益を求めることが

最大に重要視された。

成果主義や四半期決算を導入して

社員のモチベーションと活力を失った企業。

農業、林業を失い、高齢者ばかりになった地域。

そして、なんのために生きているのか、分からなくなった個人。

経済合理性は、人々から想像力を奪っていった。

分断された社会は、

自分がいつか高齢者となり、支えられる立場になることを

忘れさせた。

いつか、運転免許を手放し、郊外大型ショッピングセンターに

買い物にいけなくなるという未来を想像できなくなった。

いつのまにか、

クロネコヤマトがトイレットペーパーと水を売る時代が到来していた。

賢い消費者、あるいはグリーンコンシューマという言葉がある。

環境影響を考えて購買活動をする人のこと。

輸入物より、国産のものを、

フードマイレージ、バーチャルウォーター

などという言葉もある。

グローバルを考えるのも大切だけど

自分のまちの20年後を考えてみる。

自分自身の50年後を想像してみる。

日本社会の50年後をイメージしてみる。

商店街で買い物にいくか、

ショッピングモールにいくか。

「賢い消費者」とは、いったいどちらだろうか。

だんだんと分かってきた。

そこには、時間軸が含まれていなかったから。

非常に短期間の最大利益を求めることが

最大に重要視された。

成果主義や四半期決算を導入して

社員のモチベーションと活力を失った企業。

農業、林業を失い、高齢者ばかりになった地域。

そして、なんのために生きているのか、分からなくなった個人。

経済合理性は、人々から想像力を奪っていった。

分断された社会は、

自分がいつか高齢者となり、支えられる立場になることを

忘れさせた。

いつか、運転免許を手放し、郊外大型ショッピングセンターに

買い物にいけなくなるという未来を想像できなくなった。

いつのまにか、

クロネコヤマトがトイレットペーパーと水を売る時代が到来していた。

賢い消費者、あるいはグリーンコンシューマという言葉がある。

環境影響を考えて購買活動をする人のこと。

輸入物より、国産のものを、

フードマイレージ、バーチャルウォーター

などという言葉もある。

グローバルを考えるのも大切だけど

自分のまちの20年後を考えてみる。

自分自身の50年後を想像してみる。

日本社会の50年後をイメージしてみる。

商店街で買い物にいくか、

ショッピングモールにいくか。

「賢い消費者」とは、いったいどちらだろうか。

2012年01月14日

人が人を呼ぶ

山崎亮さんの話。

まずは、人口減少先進地の話。

日本は今後100年、人口減少の時代を迎える。

日本の適正な人口は3000万~3500万人くらい

なのだと言う。

そのときに、どこを見ていくか?

まちづくりの成功事例で取り上げられる

東京や大阪を見てもしょうがない。

人口減少先進地。

島根、山口、和歌山、

このあたりを見ていく必要がある。

問いはこうだ。

「人口が減っているのに、幸せそうに生きているのはなぜか?」

徳島の上勝町。

葉っぱビジネスで稼ぐばあちゃんがあふれるこの町の

元気はどこから来るのか?

そんなことを真剣に考えることが最先端なのだという。

そういえば、海士町の阿部くんが言っていたっけ。

海士町は課題先進地だと。

海士町での総合計画作りの話は、

「足で稼ぐデザイン」の大切さを実感した。

まず。

役場の人に面白い人を10人、紹介してもらう。

その10人にインタビューに行く。

1 いま、何をやっているのか?

2 活動する上で困っていることはあるか?

3 これからやっていきたいことは?

4 今度総合計画作りの会議があったら出てくれるか?

5 面白い人を3人紹介してください。

これを踏まえて40人のヒアリングを行い、

その後に検討委員会の公募開始、そして電話をかける。

「この前出てくれるって言ってましたよね」

友達を誘っている感覚で誘うのがポイントだ。

ここの第1回の会議で、ブレーンストーミングをやる。

「何をいっても言いですから。質より量。」

そのときに、ひたすらメモをとる!

ひとりひとりが教育に興味があるのか、

暮らしに興味があるのか、そんなことをひたすらメモをとる。

誰がどんな発言をしたのかを把握する。

そして、ポストイットを大阪に持ち帰り、検討委員会。

「どのテーマだったら、年齢、性別、島民、Uターン、Iターンが

バランスよくわかれるか?」

それを考えて、4チームに分ける。

最後は合宿までやって、計画作りが進む。

計画は別冊がついていて

1人でできること

10人でできること

100人でできること

1000人でできること

というラベルがついている。

1人でできることは、行政に頼まずに自分でやる。

こうして、たくさんの人が主体となった計画が出来上がる。

しかし、計画が出来るだけではダメだ。

それを実行できる人たちがいなければ。

計画を作るワークショップ、

行動主体を形成していくワークショップ

2つがまちづくりには必要だと言う。

なるほど!

たしかに計画だけ作って実行されない計画を

何十も見てきた。

「新しい公共」とは、いったいなんだろうか?

「住民主体のまちづくり」とは、いったいなんだろうか?

公共事業を行政だけが担う次代は終わった。

行政と住民が担う。

そのやる気を上げるデザインをつくるのが

コミュニティデザイナーの仕事だと山崎さんはいう。

「公共的事業を通じて、担い手をつくる。」

この言葉に込められた思いに、

胸が熱くなった。

「豊かさとは何か?」

という議論を日本社会は置き去りにしてきた。

モノやお金だけじゃない何か

つながっていること、人に貢献できること、

まちのために何かできること

そんなモノサシをたくさん増やしていくこと。

魅力ある人が魅力ある場をつくり、

そこに人が集い、また人が人を呼んでいく。

そんなサイクルをつくることが、

僕たちの使命なのだと思った。

本当にシビれる話をありがとうございました。

まずは、人口減少先進地の話。

日本は今後100年、人口減少の時代を迎える。

日本の適正な人口は3000万~3500万人くらい

なのだと言う。

そのときに、どこを見ていくか?

まちづくりの成功事例で取り上げられる

東京や大阪を見てもしょうがない。

人口減少先進地。

島根、山口、和歌山、

このあたりを見ていく必要がある。

問いはこうだ。

「人口が減っているのに、幸せそうに生きているのはなぜか?」

徳島の上勝町。

葉っぱビジネスで稼ぐばあちゃんがあふれるこの町の

元気はどこから来るのか?

そんなことを真剣に考えることが最先端なのだという。

そういえば、海士町の阿部くんが言っていたっけ。

海士町は課題先進地だと。

海士町での総合計画作りの話は、

「足で稼ぐデザイン」の大切さを実感した。

まず。

役場の人に面白い人を10人、紹介してもらう。

その10人にインタビューに行く。

1 いま、何をやっているのか?

2 活動する上で困っていることはあるか?

3 これからやっていきたいことは?

4 今度総合計画作りの会議があったら出てくれるか?

5 面白い人を3人紹介してください。

これを踏まえて40人のヒアリングを行い、

その後に検討委員会の公募開始、そして電話をかける。

「この前出てくれるって言ってましたよね」

友達を誘っている感覚で誘うのがポイントだ。

ここの第1回の会議で、ブレーンストーミングをやる。

「何をいっても言いですから。質より量。」

そのときに、ひたすらメモをとる!

ひとりひとりが教育に興味があるのか、

暮らしに興味があるのか、そんなことをひたすらメモをとる。

誰がどんな発言をしたのかを把握する。

そして、ポストイットを大阪に持ち帰り、検討委員会。

「どのテーマだったら、年齢、性別、島民、Uターン、Iターンが

バランスよくわかれるか?」

それを考えて、4チームに分ける。

最後は合宿までやって、計画作りが進む。

計画は別冊がついていて

1人でできること

10人でできること

100人でできること

1000人でできること

というラベルがついている。

1人でできることは、行政に頼まずに自分でやる。

こうして、たくさんの人が主体となった計画が出来上がる。

しかし、計画が出来るだけではダメだ。

それを実行できる人たちがいなければ。

計画を作るワークショップ、

行動主体を形成していくワークショップ

2つがまちづくりには必要だと言う。

なるほど!

たしかに計画だけ作って実行されない計画を

何十も見てきた。

「新しい公共」とは、いったいなんだろうか?

「住民主体のまちづくり」とは、いったいなんだろうか?

公共事業を行政だけが担う次代は終わった。

行政と住民が担う。

そのやる気を上げるデザインをつくるのが

コミュニティデザイナーの仕事だと山崎さんはいう。

「公共的事業を通じて、担い手をつくる。」

この言葉に込められた思いに、

胸が熱くなった。

「豊かさとは何か?」

という議論を日本社会は置き去りにしてきた。

モノやお金だけじゃない何か

つながっていること、人に貢献できること、

まちのために何かできること

そんなモノサシをたくさん増やしていくこと。

魅力ある人が魅力ある場をつくり、

そこに人が集い、また人が人を呼んでいく。

そんなサイクルをつくることが、

僕たちの使命なのだと思った。

本当にシビれる話をありがとうございました。

2012年01月14日

コミュニティデザイン

山崎亮さんの講演2連発でした。

久しぶりに心の奥に突き刺さる

メッセージでした。

シビれた。

もともと山崎さんは、

建築系の出身でランドスケープ(風景)

デザインを専門にして、公園づくりなどをしていた。

あるとき。

公園が5年たったら誰もいなくなっていることに気がつき、

それではダメだと、参加型の公園づくりに取り組んだ

有馬富士公園。

管理人とゲストしかいない普通の公園を

ディズニーランドのように、

キャストがいる公園にしようとした。

しかも、キャストは、地元のNPOや

活動団体に声をかけた。

この声のかけ方が基本。

「どんな活動をしているのか?」

「活動をしていて困っていることはないか?」

「この公園でなにか解決できることはないか?」

こうして、様々な団体が活動する場所になった

有馬富士公園は年間来場者が年々増えている

全国でも珍しい場所になった。

そう。

公園にコミュニティのプラットホームを

作ったのだ。

鹿児島のマルヤガーデンズ。

これもすごい。

http://www.maruya-gardens.com/

10F建てのデパートに

「ガーデン」(空き場所)を作って、

そこで活動団体に様々なアクティビティーを

やってもらっている。

デパートの中に、建物を仕切らずに

オープンに公民館があるようなものだ。

そうすると、何が起こるか、

活動団体がお客さんを呼んできてくれるのだ。

そして、いちばんいいなと思ったのは、

活動団体は家賃を払ってくれている

テナントへの感謝の想いがあって、

自然と、お店の誘客につながるような言葉を発しているのだ。

いい関係性。

ここでやりたいなあと思ったのは

レポーター養成講座

マルヤガーデンズの活動を

外に発信するレポーターを募集し、

講習して、レポーターにして、

ウェブなどで発信する。

そんな養成講座をやっている。

写真の撮り方

動画の撮り方

ツイッター・ブログの活用の仕方

などの講習を受けた人が

レポーターとして登録され、活動できる。

これって、小さなまちでも出来そうだなと思いました。

ミニ放送局、ミニ出版社が簡単にできる時代、

ワカモノ、ヨソモノ、バカモノの役割はそこにもあるのかもしれません。

パワフルな山崎さんの講演に、

心の奥がまだジーンと熱いです。

久しぶりに心の奥に突き刺さる

メッセージでした。

シビれた。

もともと山崎さんは、

建築系の出身でランドスケープ(風景)

デザインを専門にして、公園づくりなどをしていた。

あるとき。

公園が5年たったら誰もいなくなっていることに気がつき、

それではダメだと、参加型の公園づくりに取り組んだ

有馬富士公園。

管理人とゲストしかいない普通の公園を

ディズニーランドのように、

キャストがいる公園にしようとした。

しかも、キャストは、地元のNPOや

活動団体に声をかけた。

この声のかけ方が基本。

「どんな活動をしているのか?」

「活動をしていて困っていることはないか?」

「この公園でなにか解決できることはないか?」

こうして、様々な団体が活動する場所になった

有馬富士公園は年間来場者が年々増えている

全国でも珍しい場所になった。

そう。

公園にコミュニティのプラットホームを

作ったのだ。

鹿児島のマルヤガーデンズ。

これもすごい。

http://www.maruya-gardens.com/

10F建てのデパートに

「ガーデン」(空き場所)を作って、

そこで活動団体に様々なアクティビティーを

やってもらっている。

デパートの中に、建物を仕切らずに

オープンに公民館があるようなものだ。

そうすると、何が起こるか、

活動団体がお客さんを呼んできてくれるのだ。

そして、いちばんいいなと思ったのは、

活動団体は家賃を払ってくれている

テナントへの感謝の想いがあって、

自然と、お店の誘客につながるような言葉を発しているのだ。

いい関係性。

ここでやりたいなあと思ったのは

レポーター養成講座

マルヤガーデンズの活動を

外に発信するレポーターを募集し、

講習して、レポーターにして、

ウェブなどで発信する。

そんな養成講座をやっている。

写真の撮り方

動画の撮り方

ツイッター・ブログの活用の仕方

などの講習を受けた人が

レポーターとして登録され、活動できる。

これって、小さなまちでも出来そうだなと思いました。

ミニ放送局、ミニ出版社が簡単にできる時代、

ワカモノ、ヨソモノ、バカモノの役割はそこにもあるのかもしれません。

パワフルな山崎さんの講演に、

心の奥がまだジーンと熱いです。

2012年01月13日

内野人柄MAPチーム12日の夕刊掲載

新潟県立大学、新潟大学、新潟国際情報大学の

メンバーが集まったチームで

夏休みに取り組んだ内野人柄マップが

1月12日付新潟日報に掲載されました。

商店街でモノを買う理由は、

ただ、そのモノが欲しいからではなくて、

あなたの顔がみたいから。

フェイスブックで求められている承認欲求は、

昔、みんなが商店街の日常会話によって

得られていたものなのかもしれない。

商店街には、「人」が、「あたたかさ」が

あふれています。

メンバーが集まったチームで

夏休みに取り組んだ内野人柄マップが

1月12日付新潟日報に掲載されました。

商店街でモノを買う理由は、

ただ、そのモノが欲しいからではなくて、

あなたの顔がみたいから。

フェイスブックで求められている承認欲求は、

昔、みんなが商店街の日常会話によって

得られていたものなのかもしれない。

商店街には、「人」が、「あたたかさ」が

あふれています。

2012年01月11日

つながりという手段

「依存」の最大の要因は「つながり」だ。

木戸寛孝さんのコメントに、ドキッとする。

幸せの源泉はつながっていることだと思う。

しかし、つながっていることは「依存」と

紙一重だと。

おお。

そうだ。

1998年に福島正伸さんの「起業家精神」

を読んだとき、「依存」こそが環境問題の最大原因だと思った。

自分で自分の幸せを定義することなく

世の中の定義に自分を合わせて、一喜一憂し、

みんなと同じように消費し、みんなと同じように環境を破壊していた。

本当に幸せなのか?

そんな問いかけから始まるし、

それはひとりひとりが答えを出していくものだと思った。

時代を切り拓くのは、システムや制度ではなく、

個人の自律性と創造性である。

と木戸さんは言っていたが、

僕もつくづくそう思う。

だから、「つながり」が目的であると同時に

手段であるような集まり、場を作っていく必要がある。

自立・自律した個人がつながるから、

新しい時代が生まれていくのだ。

その自立・自律・創造性を奪うのが依存であり、

依存の要因がつながりであるとすると、

つながり、ネットワークは矛盾を抱えている。

しかし。

だからこそ、場を作る人たちの力量が試される。

つながっている。

自律している。

その2つが創造性を育んでいくような場を

つくっていくこと。

これが場づくりを担う人たちに求められている。

「つながり」を目的であり、手段とするような場。

新しいプロジェクトが生まれていくような場。

ツルハシ朝大学を

そういう朝活にしていきたいなあと思う。

今週末、14日土曜日に、

ツルハシ、コポコポの朝活2012がスタートします。

お待ちしています。

木戸寛孝さんのコメントに、ドキッとする。

幸せの源泉はつながっていることだと思う。

しかし、つながっていることは「依存」と

紙一重だと。

おお。

そうだ。

1998年に福島正伸さんの「起業家精神」

を読んだとき、「依存」こそが環境問題の最大原因だと思った。

自分で自分の幸せを定義することなく

世の中の定義に自分を合わせて、一喜一憂し、

みんなと同じように消費し、みんなと同じように環境を破壊していた。

本当に幸せなのか?

そんな問いかけから始まるし、

それはひとりひとりが答えを出していくものだと思った。

時代を切り拓くのは、システムや制度ではなく、

個人の自律性と創造性である。

と木戸さんは言っていたが、

僕もつくづくそう思う。

だから、「つながり」が目的であると同時に

手段であるような集まり、場を作っていく必要がある。

自立・自律した個人がつながるから、

新しい時代が生まれていくのだ。

その自立・自律・創造性を奪うのが依存であり、

依存の要因がつながりであるとすると、

つながり、ネットワークは矛盾を抱えている。

しかし。

だからこそ、場を作る人たちの力量が試される。

つながっている。

自律している。

その2つが創造性を育んでいくような場を

つくっていくこと。

これが場づくりを担う人たちに求められている。

「つながり」を目的であり、手段とするような場。

新しいプロジェクトが生まれていくような場。

ツルハシ朝大学を

そういう朝活にしていきたいなあと思う。

今週末、14日土曜日に、

ツルハシ、コポコポの朝活2012がスタートします。

お待ちしています。

2012年01月10日

就職ギャップ

「あなたが大切にしてきたものはなんですか?」

「これから大切にしていきたいものはなんですか?」

就職面接の最終局面、

役員面接や社長面接で

こんなことを聞かれたら、

なんとこたえるだろか?

よくぞ聞いてくれた!と

嬉々として答える人は合格するのだという。

えっそんなこと聞くの?と

戸惑い、答えられない人は、不採用になるのだという。

価値観の時代、

生き方、あり方の時代が到来している。

就職ギャップはおそらくそこにあるのだ。

それが

西村佳哲さんの「自分をいかして生きる」(ちくま文庫)

に分かりやすく書いてあった。

人間の仕事は

海に浮かぶひとつの島のようなものだと西村さんは言う。

「浮かぶ」と表記したが、

実際は島は浮かんでいるわけではなく、

海底からずっとつながっている山のような場所で、

山頂部分が海面に出ている状態のことを島と呼んでいるのだ。

仕事や商品とは、

海面上に見えている島のようなものだ。

その海面下には、

仕事や商品を支える「技術と知識」がある。

それは、パッと見るけでは、

なかなかわからない。

深く話をきいたり、こだわりを味わったりして

初めてそこに触れることができるのだ。

そして、さらに深く掘っていくと、

その「技術と知識」の下には、

「考え方、価値観」がある。

これが

「大切にしたいことはなんですか?」

という質問によって一部明らかにされる考え方、価値観だ。

会社で言えば、

経営理念やクレドということになるのだろう。

これが合意・あるいは相互理解されないと、

働けないのではないか、と考えられ始めたのが

冒頭の質問になる。

しかし。

大学生はそういう機会を学校では得ていない。

「考え方や価値観」は教えられないからだ。

そして何より、経済合理性第一主義という価値観が

世の中を覆っているからだ。

みんながその土台のもとで働いていたときは

よかったのかもしれない。

必要なのは、その上にある技術と知識。

つまり、資格やスキル、専門性だ。

「★★に関心があるので、△△という資格をとりました」

それだけではない「大切にしてきた何か」が必要な時代となった。

そしてさらに、

「考え方、価値観」の下には、

「生き方、あり方」という土台があるのだという。

その人がどうありたいか、どう生きたいか?

というところで、共感・相互理解できると、

さらに深くつながれることになる。

これは、就職だけではなく、ビジネスも一緒だ。

「熱狂的ファンになる」というのは、

リッツ・カールトンのクレドに表されるような

考え方、価値観に共感したとき。

あるいは、ひとりひとりのパーソナリティの

生き方、あり方に触れたとき。

こうして人は熱狂的なファンに成る。

僕にとってラーメン「いっとうや」というのは、

そのレベルでファンになっている。

「小さなお子様が近くにいるときは、禁煙にご協力下さい。」

この一言にシビれた。

もちろん、スープや生ビールの泡から感じられる丁寧な仕事ぶりにも

驚嘆するわけだけど、

その下にある、考え方、価値観そして生き方、あり方に

共感したとき、人は熱狂的ファンになり、一緒に働きたいと思うのだろうと思った。

西村さんは

「美容師になりたいんだ」という高校生に出会ったときに、

こう質問を返すのだと言う。

「どんな美容師になりたいんだ?」

その人は、人を喜ばせる仕事がしたいのかもしれない。

将来、自分の店をもちたいのかもしれない。

昔、美容室でステキな経験をしたのかもしれない。

そんなところから、その人の奥底にある価値観に触れることができる。

だから、就職や生き方を考える人たちに問うべきは、

好きなことはなんですか?ではなく、大切なことはなんですか?

なのだろうと思う。

そしてその問いは、半年やそこらで答えの出るような問いではない。

3年、5年、10年の時を経て、

たくさんの人に出会い本を読むことで、

やっと形成されてくるものではないだろうか。

ツルハシブックスは、ひとりひとりに、

そんな問いを提供する場所でありたい。

「これから大切にしていきたいものはなんですか?」

就職面接の最終局面、

役員面接や社長面接で

こんなことを聞かれたら、

なんとこたえるだろか?

よくぞ聞いてくれた!と

嬉々として答える人は合格するのだという。

えっそんなこと聞くの?と

戸惑い、答えられない人は、不採用になるのだという。

価値観の時代、

生き方、あり方の時代が到来している。

就職ギャップはおそらくそこにあるのだ。

それが

西村佳哲さんの「自分をいかして生きる」(ちくま文庫)

に分かりやすく書いてあった。

人間の仕事は

海に浮かぶひとつの島のようなものだと西村さんは言う。

「浮かぶ」と表記したが、

実際は島は浮かんでいるわけではなく、

海底からずっとつながっている山のような場所で、

山頂部分が海面に出ている状態のことを島と呼んでいるのだ。

仕事や商品とは、

海面上に見えている島のようなものだ。

その海面下には、

仕事や商品を支える「技術と知識」がある。

それは、パッと見るけでは、

なかなかわからない。

深く話をきいたり、こだわりを味わったりして

初めてそこに触れることができるのだ。

そして、さらに深く掘っていくと、

その「技術と知識」の下には、

「考え方、価値観」がある。

これが

「大切にしたいことはなんですか?」

という質問によって一部明らかにされる考え方、価値観だ。

会社で言えば、

経営理念やクレドということになるのだろう。

これが合意・あるいは相互理解されないと、

働けないのではないか、と考えられ始めたのが

冒頭の質問になる。

しかし。

大学生はそういう機会を学校では得ていない。

「考え方や価値観」は教えられないからだ。

そして何より、経済合理性第一主義という価値観が

世の中を覆っているからだ。

みんながその土台のもとで働いていたときは

よかったのかもしれない。

必要なのは、その上にある技術と知識。

つまり、資格やスキル、専門性だ。

「★★に関心があるので、△△という資格をとりました」

それだけではない「大切にしてきた何か」が必要な時代となった。

そしてさらに、

「考え方、価値観」の下には、

「生き方、あり方」という土台があるのだという。

その人がどうありたいか、どう生きたいか?

というところで、共感・相互理解できると、

さらに深くつながれることになる。

これは、就職だけではなく、ビジネスも一緒だ。

「熱狂的ファンになる」というのは、

リッツ・カールトンのクレドに表されるような

考え方、価値観に共感したとき。

あるいは、ひとりひとりのパーソナリティの

生き方、あり方に触れたとき。

こうして人は熱狂的なファンに成る。

僕にとってラーメン「いっとうや」というのは、

そのレベルでファンになっている。

「小さなお子様が近くにいるときは、禁煙にご協力下さい。」

この一言にシビれた。

もちろん、スープや生ビールの泡から感じられる丁寧な仕事ぶりにも

驚嘆するわけだけど、

その下にある、考え方、価値観そして生き方、あり方に

共感したとき、人は熱狂的ファンになり、一緒に働きたいと思うのだろうと思った。

西村さんは

「美容師になりたいんだ」という高校生に出会ったときに、

こう質問を返すのだと言う。

「どんな美容師になりたいんだ?」

その人は、人を喜ばせる仕事がしたいのかもしれない。

将来、自分の店をもちたいのかもしれない。

昔、美容室でステキな経験をしたのかもしれない。

そんなところから、その人の奥底にある価値観に触れることができる。

だから、就職や生き方を考える人たちに問うべきは、

好きなことはなんですか?ではなく、大切なことはなんですか?

なのだろうと思う。

そしてその問いは、半年やそこらで答えの出るような問いではない。

3年、5年、10年の時を経て、

たくさんの人に出会い本を読むことで、

やっと形成されてくるものではないだろうか。

ツルハシブックスは、ひとりひとりに、

そんな問いを提供する場所でありたい。

2012年01月09日

佐藤家新年会

恒例の佐藤家餅つきでした。

まゆ玉づくり

餅つき

神楽舞い

かるた大会

ギター演奏

など盛りだくさん。

最後はかも汁で新年会でした。

午後3時から始まる飲み会の

ときのあの空気感が好きです。

みんながこの地域で暮らし、

誇りを持って、それを子どもたちに伝えようとする。

そんな時間を共有できて、

すごく幸せでした。

幸せは佐藤家にあります。

まゆ玉づくり

餅つき

神楽舞い

かるた大会

ギター演奏

など盛りだくさん。

最後はかも汁で新年会でした。

午後3時から始まる飲み会の

ときのあの空気感が好きです。

みんながこの地域で暮らし、

誇りを持って、それを子どもたちに伝えようとする。

そんな時間を共有できて、

すごく幸せでした。

幸せは佐藤家にあります。