2018年12月31日

関係性のなかにある自分

「新・幸福論~「近現代」の次に来るもの」(内山節 新潮選書)

1年の最後にいい本読んだなと。

シビれる1冊。

追いかけてきた「何か」が目の前にあるような、

そんな感じがした。

キーワードでふりかえる2018年

っていうのをおととい書いていたけど、

http://hero.niiblo.jp/e488631.html

(キーワードで振り返る2018 18.12.29)

そのキーワードが

見事につながっていくような感覚があった。

僕のキーワードは

「アイデンティティ」

「パートナーシップ」

「他者評価」

「就活の違和感」

「場のチカラ」

「誰と働きたいか」

「営み」

とかだったんだけど、

それを見事に説明してくれているかのような

内山さんのこの本のキーワードだった。

「虚無的な関係」

「イメージの世界」

「遠逃現象」

「イメージとイデオロギー」

「先進国クラブ」

「自分の保身を第一とする戦前からの個人主義」

「国家と公を同一視するがゆえに公をも彼方に追いやっていった戦後の個人主義」

~~~とまあこんな感じなのだけど。

この文章において

重要なキーワードの一番目は「人々」だったと思う。

以下、内山さんの「人々」に関する著述メモ

~~~ここからメモ

近代とはどのような社会なのか。

経済的には資本主義の時代として形成された。

社会の基本的なかたちは、共同体社会から市民社会へと移行している。

国家は国民国家というかたちをとるようになった。

とともに、それは個人の時代であり、

個人を基盤にした社会原理や政治原理がつくられていった時代である。

1789年のフランス革命では、自由、平等、友愛が宣言され、

政治的には民主主義と代議制度が確立されていった時代であった。

化学が著しく進歩し、非科学的なことを人々が迷信として

退けた時代でもあった。

この時代を私は、「人々の誕生」という視点から

考察してみようと思う。

上野村には「人々」は存在しない。

高齢者問題とは高齢者という「人々」が

生み出す問題である。

共同体とは結び合う社会のことである。

この結び合いのなかでは「人々」は発生しない。

AさんやBさんがいるだけである。

とすると「人々」が発生するためには、

結び合う社会から人間を数量でとらえる社会への

転換が必要だったということになる。

戦争の時代(戦争の戦い方の変化)

→

国力(軍事力・経済力)を高める必要が高まる

→

中央集権的な官僚機構が必要

→

絶対王政が倒される

→

経済人と市民社会の台頭

→

「個人」が中心の社会へ

近代の国家は国民国家として形成されている。

国民国家とは、国民のためになる国家のことではない。

それまでは共同体のメンバーとして暮らしていた人々を

国民としてバラバラにし、その国民を国家が一元管理する

国家体制のことである。すべての人間たちを国家が直接管理する体制だといってもよい。

それは国民という「人々」を形成した。

そしてそのためには国民という

イメージの世界のなかに人々を巻き込んでいく必要があった。

さらにはそのイメージを「人々」が共有していく時代をつくり出さなければならなかった。

フランスではそのひとつとして、19世紀に入ると地方言語が排され、

フランス語による言語の統一がはかられていく。

言語の統一とは概念や文法の統一であり、概念や文法の統一とは

認識や思考経路の統一である。それは国民が同じ世界を共有するためには

重要な改革課題であった。

その後、文化や文明、戦争勝利などを通じて、

「我がフランス」や「我が日本」が作られていく。

国民という「人々」や市民という「人々」の誕生である。

そしてこの時代は、さらに新しい「人々」を生み出した。

労働者という「人々」である。

社会構造のなかでは、交換可能な人々のうちの1人として存在するようになる。

「だからこそ現代世界では、存在の不調和が発生してしまうのである。

「私」は私自身でしかないはずなのに、

社会的存在としての私は「人々」や「群れ」のなかの一人にすぎない。

「人々」の誕生はこのような問題を発生させた。」

なるほどなあ。

これが、虚無感の正体か、と。

かくして「人々」は出来上がり、そして熱狂した。

戦争に熱狂し、経済成長に熱狂した。

「イメージの現実化」の流れに乗って、

熱狂し続けた。

ところが、この構造そのものが、いま、

根源的に変化しているのである。

1973年の石油価格の引き上げからはじまった

世界経済の構造変化は、その後に工業化する国々を生み出し、

低賃金国であるほうが有利な経済をつくりだしていったのである。

それを可能にする労働力市場が世界には存在していた。

旧来の社会は、経済成長をテコにして、

人々が安定雇用と賃金上昇を獲得していくという

基盤の上に成り立っていた。

この基盤が孤立した個人でも生きていける社会をつくっていた。

いわば「人々」の群れの中にいれば、

そこから発生する虚無の問題を問わなければ、

何とかやっていける社会がここにはあった。

それは誰もが自己責任など果たさなくても、

あたかも自己責任でいきてきたかのごとく

錯覚できる社会が成立していたからこそ

実現されたシステムであった。

~~~ここまでメモ

と、またしても、引用しすぎなのだけど、

(この本、買ってください)

最終的には、

「人々」としての自分から、どのようにシフトしていくのか、

という話になっていく。

この本のいちばんの「!!」は、

この先にあった。

マルクスが「疎外」といったように、

工業化されると、人々はまさに「疎外」されていくのだけど。

ヨーロッパ哲学は、最後には「個人」に行きつき、

個人が「喪失」または「疎外」されている、

という結論になる。

しかし、内山さんは、

それを「関係性の喪失」であり、

その視野の狭さを指摘する。

「人間が自分の能力のなさにきづくのは、新しい関係をつくりはじめたときである。」

「いま保有している関係のなかで働き、暮らしているかぎり、

人間は自己認識としては能力もあり、正常なのである。」

「人間性の創造とは、自分とともにある関係の創造である。」

そして実は関係性は「喪失」しているのではなく、

「遠逃現象」つまり、遠くに逃げて行っている(ように感じる)のである。

おそらく、12月7日に唐澤さんと話していた

「営み」っていうのは、

その逃げ出した関係性をリアルにつなぎなおすもの(感覚)

なのだろう。

http://hero.niiblo.jp/e488524.html

(自己肯定は「営み」の中に内蔵されている 18.12.8)

そして、この夏に、

こはるさんが言っていた「誰と働きたいか?」

っていうのと、

イナカレッジ研修で語った「場のチカラ」っていうのは、

まさに、

「人々」ではなく、

かつ、孤立した個人でもない存在としての「自分」

をいかに生きるか?そして働くか?

言い換えれば、経済社会や暮らしとどのような関係性を結ぶのか?

という問いかけであり、仮説だったのだろうと思う。

さて、2018年は、大学を休学してひたすら旅に出て遊んでいたような感じがしますが、

2019年は、「卒業制作」に打ち込みたいと思います。

明日、1月1日午前に、卒業制作「かえるライブラリー」

の乗組員募集のクラウドファンディング開始します。

本年はみなさんにたいへんお世話になりました。

ありがとうございました。

2018年12月29日

キーワードで振り返る2018

キーワードによるチューニング

ってあるなあと思った。

先週の茨城大学の場づくりラボだったり

その前日のイナカレッジ・ラボだったり。

「それはどうしてそのキーワードなのか?」

って聞いたりすると、

距離がグッと近くなる気がしました。

自分が選んだキーワードに

ヒットしてもらえるとうれしいし、ね。

3人とかでやっても面白いかもなあと。

「キーワード・カフェ」っていうコンテンツにもなるなあと。

結局本屋さんとか「本の処方箋」でやってたことって

会話からキーワード拾って、

そういうキーワードならこういう本

みたいなことですよね。

ということで。

キーワードで振り返る2018

1月、津屋崎で「かえるライブラリー」というネーミングが下りてきて、

2月、ふとしたときに、「未来食堂」のただめしシステムの応用で「かえる券」が降ってきて、

かえるライブラリー構想にいたり、6月に津屋崎でキックオフしてから

12月に実現するという流れ。

そのあいだにも、退職があったり、イナカレッジがあったり、

若松さんと仕掛けた場づくりラボとチームひきだしがあったり、

秋には大正大学実習講師があったり、と。

考える1年でした。

休学して、遊学してました、みたいな感じ。

春頃のキーワードはひたすらに「承認」と「他者評価」でした。

昨年秋以来のいろんな人のヒアリングを経て、

「承認」と「評価」について考えていました。

他者からの評価という呪縛からいかに逃れるか。

「他者評価の檻から自分を脱出させる方法」

っていうのをやってました。

夏頃出てきたのは

「やりたいことがわからないの社会学」

っていうもの。

やりたいことがわかることはどれほどの価値があるのか?

を現代社会的に解析したもの。

あとは春に出会ったとやまゆかさんが面白くて、

彼女の発言の研究をしていたこと。

「東京はどんどん狭くなる」

「時代の変化に対して無であることは大切」

武道家みたいな人だと思った。

夏のイナカレッジを経て

「場のチカラ」を解明したことが大きかったなあと。

場のチカラとは何か?

なぜ、プロジェクトへのモチベーションが下がるのか。

なぜチューニングが必要なのか。

ふりかえりを効果的にする方法は何か?

本質的なエンターテイメントは「予測不可能性」ではないか。

そんなことを考えてました。

そして冬。

「フラットである」ということについて考えています。

とある応募書類を書いていて、

「得意なことは?」

と突然聞かれて、出てきたのが、

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」

だった。

ああ。

それ!って。

自分で書いていてビックリした。

コミュニケーションデザインっていうのは

前から得意だなあと思っていたけど、

その意図は、フラットな関係性をつくる、っていうこと。

そして、その「フラット」の意味だ。

通常は

「フラットな関係」というのは、

「上下関係のない」と同義語である。

しかし、これからは、

時間軸、未来軸での「フラット」な時代になる。

予測不可能な未来。価値が流動している現在。

その中で、未来に対して、チームひとりひとりはフラットである。

知識や経験はアドバンテージにならない、「ネタ」程度にすぎない。

むしろ、そこに縛られるマイナスの影響もあるかもしれない。

だから、高校生や大学生の声に耳を傾けないといけないし、

場のチカラを高めていかないといけないんだなと。

最近聞いたからかもしれないけど、

「東京には未来があるからつらい」

っていうのが印象に残っているなあと。

新潟の田舎の山奥の限界集落には未来がない。

だからこそ、今が即未来になっていく。

それかもしれない。

いま、いかに生きるか。

それを問われている時代なのだ。

熱海のとっくんと話していて思ったのは、

「未来」っていうのは産業革命のときに発明されたのだということ。

「未来のために」

人は学校で勉強し、工場で働き、給与労働者になって、貯金をした。

たぶんそれが必要だったんだろうな。

国家を強化していくためには。

それが近代だった。

そこからどう次の展開になっていくのか。

2019年はきっとその先を考える実験の年になる。

ラストは11月に見た松江・宍道湖の夕日です。

ってあるなあと思った。

先週の茨城大学の場づくりラボだったり

その前日のイナカレッジ・ラボだったり。

「それはどうしてそのキーワードなのか?」

って聞いたりすると、

距離がグッと近くなる気がしました。

自分が選んだキーワードに

ヒットしてもらえるとうれしいし、ね。

3人とかでやっても面白いかもなあと。

「キーワード・カフェ」っていうコンテンツにもなるなあと。

結局本屋さんとか「本の処方箋」でやってたことって

会話からキーワード拾って、

そういうキーワードならこういう本

みたいなことですよね。

ということで。

キーワードで振り返る2018

1月、津屋崎で「かえるライブラリー」というネーミングが下りてきて、

2月、ふとしたときに、「未来食堂」のただめしシステムの応用で「かえる券」が降ってきて、

かえるライブラリー構想にいたり、6月に津屋崎でキックオフしてから

12月に実現するという流れ。

そのあいだにも、退職があったり、イナカレッジがあったり、

若松さんと仕掛けた場づくりラボとチームひきだしがあったり、

秋には大正大学実習講師があったり、と。

考える1年でした。

休学して、遊学してました、みたいな感じ。

春頃のキーワードはひたすらに「承認」と「他者評価」でした。

昨年秋以来のいろんな人のヒアリングを経て、

「承認」と「評価」について考えていました。

他者からの評価という呪縛からいかに逃れるか。

「他者評価の檻から自分を脱出させる方法」

っていうのをやってました。

夏頃出てきたのは

「やりたいことがわからないの社会学」

っていうもの。

やりたいことがわかることはどれほどの価値があるのか?

を現代社会的に解析したもの。

あとは春に出会ったとやまゆかさんが面白くて、

彼女の発言の研究をしていたこと。

「東京はどんどん狭くなる」

「時代の変化に対して無であることは大切」

武道家みたいな人だと思った。

夏のイナカレッジを経て

「場のチカラ」を解明したことが大きかったなあと。

場のチカラとは何か?

なぜ、プロジェクトへのモチベーションが下がるのか。

なぜチューニングが必要なのか。

ふりかえりを効果的にする方法は何か?

本質的なエンターテイメントは「予測不可能性」ではないか。

そんなことを考えてました。

そして冬。

「フラットである」ということについて考えています。

とある応募書類を書いていて、

「得意なことは?」

と突然聞かれて、出てきたのが、

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」

だった。

ああ。

それ!って。

自分で書いていてビックリした。

コミュニケーションデザインっていうのは

前から得意だなあと思っていたけど、

その意図は、フラットな関係性をつくる、っていうこと。

そして、その「フラット」の意味だ。

通常は

「フラットな関係」というのは、

「上下関係のない」と同義語である。

しかし、これからは、

時間軸、未来軸での「フラット」な時代になる。

予測不可能な未来。価値が流動している現在。

その中で、未来に対して、チームひとりひとりはフラットである。

知識や経験はアドバンテージにならない、「ネタ」程度にすぎない。

むしろ、そこに縛られるマイナスの影響もあるかもしれない。

だから、高校生や大学生の声に耳を傾けないといけないし、

場のチカラを高めていかないといけないんだなと。

最近聞いたからかもしれないけど、

「東京には未来があるからつらい」

っていうのが印象に残っているなあと。

新潟の田舎の山奥の限界集落には未来がない。

だからこそ、今が即未来になっていく。

それかもしれない。

いま、いかに生きるか。

それを問われている時代なのだ。

熱海のとっくんと話していて思ったのは、

「未来」っていうのは産業革命のときに発明されたのだということ。

「未来のために」

人は学校で勉強し、工場で働き、給与労働者になって、貯金をした。

たぶんそれが必要だったんだろうな。

国家を強化していくためには。

それが近代だった。

そこからどう次の展開になっていくのか。

2019年はきっとその先を考える実験の年になる。

ラストは11月に見た松江・宍道湖の夕日です。

2018年12月28日

未来に対して「フラット」であること

とある書類を書いていて、

「得意なことは?」って聞かれた。

ああ、なかなか最近そういう質問されないな。

こういう予想してなかった質問というか

不意な質問っていうので自分の中から

何か出てくることがある。

すっと出てきたのが、

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン。」

つくりたいのは、

・新しいことが生まれる

・ひとりひとりがケアされる

そんな「場」だ。

そんなことを思っていたら、

図書館で2冊の本に出会う。

「トライブ~新しい組織の未来形」(セス・ゴーティン・勝間和代訳 講談社)

「新・幸福論~近現代の次に来るもの」(内山節 新潮選書)

「トライブ」によると、

「工場」(的な働く場所)の2つの要素として、

1 「製品やサービスをできるだけ低いコストで量産する」場所。

2 「安定を求める人々」の存在。

が挙げられ、それらが機能しなくなっているという。

その理由は、

1 自分の信じる仕事に取り組むほうが充実感を味わえることに気付き始めた

2 「工場(ファクトリー)」中心のビジネスモデルが以前よりも利益を生まなくなった。

3 「製品」でないものにお金を使う消費者が増え、画一的なアイデアに時間を費やさなくなった。

そして「トライブ」の条件とは、

「共有する興味」と「コミュニケーションの手段」があること。

そして、リーダーがいること。

「つながり」と「成長」と「新しいもの」を求めていること。

これが組織の未来形なのだという。

なるほど。

そして内山さんの本は、まだ途中なのだけど、

「人々」という概念を生んだのが

国民国家の成立と資本主義社会の台頭なのだという。

個人はひとりの人間としてではなくて、

集合としての「人々」あるいは「国民」として生きている。

そのような虚無的な関係が、近現代の特徴なのだという。

そうそう。

それそれ。

おそらくは大学生が抱えている「違和感」の正体は

そこにあるのではないかなと。

「工場」(ファクトリー)的な働き方では、

もはや価値を生み出せないのだということ。

大企業の社員という「人々」でなくて、

ひとりの固有の自分として生きていきたいということ。

たぶんそこなんだ。

その社会に対して

「就活」の「自己分析」っていう手法では、

働き方というか「はたらく」が見えてこない。

そういうことなんだと思う。

僕が得意とするのは、

フラットな関係性をつくるコミュニケーションデザインだ。

たとえば、農作業。

草とりをしているとき。

たとえば、ミーティングのときのチューニング。

「最近あったよかったこと」は?

そのとき。

人はフラットになる。

農作業であれば自然に対して、

ミーティングであれば、予想外のことに対して。

そっか。

フラットっていうのは、

「何かに対して」、フラットになるっていうことなんだと思った。

これまでは「フラットな関係」っていうのは、

いわゆる「上下関係」のことを指していた。

それは、もしかしたら、時間軸が安定していたから、

つまり、未来が想定できたから、ではないだろうか。

先が見えない時代。

未来がわからない時代。

そんなとき、人は時間軸において、フラットになる。

たとえば、Windows95が発売され、パソコンが一気に普及したとき。

あるいは、ADSLが一般化し、インターネットの世界が一気に広がったとき。

twitter やfacebookが登場し、人と人がさらにつながりやすくなったとき。

そこには時間軸的な「フラット」があった。

誰もが「初心者」だったから。

「インターネットは世界をフラット化する」

と言われているけど、

それは同一労働同一賃金みたいな話だけじゃなくて、

未来に対して、時間軸的にフラットなのではないか。

そしてたぶん、それはこれからのスタンダードというか当たり前になる。

未来に対して、

熱海で本屋を始める19歳のとっくんと

44歳のおっさんである僕は、間違いなくフラットである。

たぶん、そういうコミュニケーションのデザインをしたいし、それが得意なんだと思った。

「まきどき村」

「人生最高の朝ごはん」

「ツルハシブックス」

「ハックツ」

「店員サムライ」

「寄付サムライ」

「ミーティングのチューニング」

ぜんぶ、そこに向かっている。

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」

ああ、なんかひとつ宿題解けました。

「得意なことは?」って聞かれた。

ああ、なかなか最近そういう質問されないな。

こういう予想してなかった質問というか

不意な質問っていうので自分の中から

何か出てくることがある。

すっと出てきたのが、

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン。」

つくりたいのは、

・新しいことが生まれる

・ひとりひとりがケアされる

そんな「場」だ。

そんなことを思っていたら、

図書館で2冊の本に出会う。

「トライブ~新しい組織の未来形」(セス・ゴーティン・勝間和代訳 講談社)

「新・幸福論~近現代の次に来るもの」(内山節 新潮選書)

「トライブ」によると、

「工場」(的な働く場所)の2つの要素として、

1 「製品やサービスをできるだけ低いコストで量産する」場所。

2 「安定を求める人々」の存在。

が挙げられ、それらが機能しなくなっているという。

その理由は、

1 自分の信じる仕事に取り組むほうが充実感を味わえることに気付き始めた

2 「工場(ファクトリー)」中心のビジネスモデルが以前よりも利益を生まなくなった。

3 「製品」でないものにお金を使う消費者が増え、画一的なアイデアに時間を費やさなくなった。

そして「トライブ」の条件とは、

「共有する興味」と「コミュニケーションの手段」があること。

そして、リーダーがいること。

「つながり」と「成長」と「新しいもの」を求めていること。

これが組織の未来形なのだという。

なるほど。

そして内山さんの本は、まだ途中なのだけど、

「人々」という概念を生んだのが

国民国家の成立と資本主義社会の台頭なのだという。

個人はひとりの人間としてではなくて、

集合としての「人々」あるいは「国民」として生きている。

そのような虚無的な関係が、近現代の特徴なのだという。

そうそう。

それそれ。

おそらくは大学生が抱えている「違和感」の正体は

そこにあるのではないかなと。

「工場」(ファクトリー)的な働き方では、

もはや価値を生み出せないのだということ。

大企業の社員という「人々」でなくて、

ひとりの固有の自分として生きていきたいということ。

たぶんそこなんだ。

その社会に対して

「就活」の「自己分析」っていう手法では、

働き方というか「はたらく」が見えてこない。

そういうことなんだと思う。

僕が得意とするのは、

フラットな関係性をつくるコミュニケーションデザインだ。

たとえば、農作業。

草とりをしているとき。

たとえば、ミーティングのときのチューニング。

「最近あったよかったこと」は?

そのとき。

人はフラットになる。

農作業であれば自然に対して、

ミーティングであれば、予想外のことに対して。

そっか。

フラットっていうのは、

「何かに対して」、フラットになるっていうことなんだと思った。

これまでは「フラットな関係」っていうのは、

いわゆる「上下関係」のことを指していた。

それは、もしかしたら、時間軸が安定していたから、

つまり、未来が想定できたから、ではないだろうか。

先が見えない時代。

未来がわからない時代。

そんなとき、人は時間軸において、フラットになる。

たとえば、Windows95が発売され、パソコンが一気に普及したとき。

あるいは、ADSLが一般化し、インターネットの世界が一気に広がったとき。

twitter やfacebookが登場し、人と人がさらにつながりやすくなったとき。

そこには時間軸的な「フラット」があった。

誰もが「初心者」だったから。

「インターネットは世界をフラット化する」

と言われているけど、

それは同一労働同一賃金みたいな話だけじゃなくて、

未来に対して、時間軸的にフラットなのではないか。

そしてたぶん、それはこれからのスタンダードというか当たり前になる。

未来に対して、

熱海で本屋を始める19歳のとっくんと

44歳のおっさんである僕は、間違いなくフラットである。

たぶん、そういうコミュニケーションのデザインをしたいし、それが得意なんだと思った。

「まきどき村」

「人生最高の朝ごはん」

「ツルハシブックス」

「ハックツ」

「店員サムライ」

「寄付サムライ」

「ミーティングのチューニング」

ぜんぶ、そこに向かっている。

「フラットな関係性をつくるコミュニケーション・デザイン」

ああ、なんかひとつ宿題解けました。

2018年12月19日

「就活」というフレームワーク

「就活」の違和感。

ここ最近のヒアリングテーマ。

それは、「自己分析」への違和感かもしれないと思ってきたのが

最近の、「自分」至上主義への疑問からだ。

昨日は第1回イナカレッジ・ラボ@湯島。

「就活」はフレームワークなんだとさとしくんの言葉を聞いていて思った。

ルールにのっとり、

自己分析し、

会社の役に立つ自分を演じる。

そんな「コミュニケーション・ゲーム」なんだなと。

それをフレームワークだと分かったうえでやるのか、

それが人生を左右する自分の大きな決断なんだと思ってやるのか、

それによって、変わってくるのだろうなと思った。

そして、もしかしたら、

内定をいっぱいとれる子というのは、

そういうフレームワークが得意な人なんだろうな、と。

(「絶対内定2018」もフレームワークだらけだった)

考えてみれば、

「学校」そのものがフレームワークだ。

一元化された価値に向かって、

求められる態度で求められる回答を最高速で出すこと。

それができる人を「優秀な人」だと言う。

重要なのは、

それを「フレームワーク」だとわかっていてやるのか、

分からずに疲弊するのか、

あるいは分かったうえで「ハック」するのか、

そういうフレームに対する自分のスタンスを決めないといけないと

いうことだろうと思う。

おそらく、いい企業というのは、面接で、

そういうのを見抜いているのだ。

フレームワークをわかったうえで、そこに適応できる人材。

そのフレームそのものを生み出せる人材。

そういう人が内定するのだろうと思う。

ただ、昨日のさとしくんが言っていたように

そのフレームに合わせすぎると、

将来の自分を狭めてしまうことになるかもしれない、と。

そうだ。

適応しすぎる、っていうのはリスクもあるんだなと。

現在は、「フレーム」そのものが揺らいでいる時代だ。

そして、それは、「次のフレームに移る」というものではなくて、

「無数のフレームに分化していく」という変化になる。

それを踏まえた上で、

大学時代を、あるいは20代を、どのように生きていくのか、

仕事を選んでいくのか。

おそらく、「就活」っていうのはそういう問いを持ったフレームワークなのだろうと思った。

ここ最近のヒアリングテーマ。

それは、「自己分析」への違和感かもしれないと思ってきたのが

最近の、「自分」至上主義への疑問からだ。

昨日は第1回イナカレッジ・ラボ@湯島。

「就活」はフレームワークなんだとさとしくんの言葉を聞いていて思った。

ルールにのっとり、

自己分析し、

会社の役に立つ自分を演じる。

そんな「コミュニケーション・ゲーム」なんだなと。

それをフレームワークだと分かったうえでやるのか、

それが人生を左右する自分の大きな決断なんだと思ってやるのか、

それによって、変わってくるのだろうなと思った。

そして、もしかしたら、

内定をいっぱいとれる子というのは、

そういうフレームワークが得意な人なんだろうな、と。

(「絶対内定2018」もフレームワークだらけだった)

考えてみれば、

「学校」そのものがフレームワークだ。

一元化された価値に向かって、

求められる態度で求められる回答を最高速で出すこと。

それができる人を「優秀な人」だと言う。

重要なのは、

それを「フレームワーク」だとわかっていてやるのか、

分からずに疲弊するのか、

あるいは分かったうえで「ハック」するのか、

そういうフレームに対する自分のスタンスを決めないといけないと

いうことだろうと思う。

おそらく、いい企業というのは、面接で、

そういうのを見抜いているのだ。

フレームワークをわかったうえで、そこに適応できる人材。

そのフレームそのものを生み出せる人材。

そういう人が内定するのだろうと思う。

ただ、昨日のさとしくんが言っていたように

そのフレームに合わせすぎると、

将来の自分を狭めてしまうことになるかもしれない、と。

そうだ。

適応しすぎる、っていうのはリスクもあるんだなと。

現在は、「フレーム」そのものが揺らいでいる時代だ。

そして、それは、「次のフレームに移る」というものではなくて、

「無数のフレームに分化していく」という変化になる。

それを踏まえた上で、

大学時代を、あるいは20代を、どのように生きていくのか、

仕事を選んでいくのか。

おそらく、「就活」っていうのはそういう問いを持ったフレームワークなのだろうと思った。

2018年12月17日

「作品」として観る

「どんな20代だったのか?」

と聞かれて、自らの20代を振り返る。

それを現代美術家(リレーショナル・アート)

として観る。(鑑賞する)みたいな感じで振り返ることにすると楽しい。

週末、いのうえゆき+さかのあきプレゼンツの

ツルハシブックスサムライ+まきどき村の

忘年会的な合宿@旧庄屋佐藤家でした。

20人以上集まりましたね。

なんだったんだろう、ツルハシブックスとは。

黄金期は僕が茨城に行った後の2015年の1年間だったなあと

あらためて思い出して。

ということで。

どんな20代だったのか?と振り返っていたら、

「現代美術家」風にポートフォリオ化したほうがいいのではないかなと。

編集すると、

「リレーショナル・アート」

(関係性のアート)

で問いを投げかけてきたのだなと。

そして、主に「農」とか「食」とか「本」とか「キャリア」とかのキーワードで

コミュニケーションと場のチカラのデザイン

で境界をあいまいにする、ということをやってきたのだなあと。

ということで。

振り返ってみる。

・まきどき村(1999年~)

農作業後に囲炉裏を囲んで釜炊きごはんを食べる活動。

設立当初のコンセプトは「畑のある公園づくり」

日帰り温泉の隣で、農作業後にお風呂に入って帰るという

ライフスタイルの提案。

「畑は人と人をつなげるツールになる」と

小説「種をまく人」(ポールフライシュマン あすなろ書房)

を読んで思った。

当時は、「ほたるの里朝市」が元気で、

そこで漬物を買って、畑で炊いたごはんを食べる、という活動だった。

・「人生最高の朝ごはん」(2011年~)

2001年頃に付けた朝ごはん活動のネーミング。

毎週更新される「人生最高」は、

来る人、食べるもの、その日の天気、

すべての要素を複合して成り立つもの。

そんなメッセージ。

・「遊びと学びの寺子屋 虹のひろば」(2005年~2009年)

2004年の中越地震でのボランティアをきっかけに始まった活動。

神社の境内で小学生と近所のおじいちゃんおばあちゃんが

昔の遊びをしたり、手作り豆腐をつくったりした。

「小学生をどうやって集めたのか?」と言われるが、

もともとその神社は子どもが遊んでいる場所で、

そこに月に1度「虹のひろば」という旗を掲げて、

大学生とおじいちゃんおばあちゃんが遊びのネタを持っていき、

子どもと遊ぶので、その旗によって、活動に人が集まっているように見えた。

「起業家留学」(2007年~2012年)

大学生の地域企業での長期インターンシッププログラム。

地域企業と学生が共に学びあえるような設計を目指した。

イベント「社長に挑戦セヨ!」は

学生も経営者も参加費を支払い、参加するイベント。

「にいがた地域留学」(2010年)

新潟県内の5大学15名と中学生3名(オプション参加)が旧庄屋佐藤家と

岩室温泉街を舞台に、1泊2日で地域の魅力を引き出すツアープランを企画する。

新潟市職員の若手勉強会「新潟せいさく所」とコラボレーションして

ワークショップファシリテーターを担ってもらった。

ということで、PCの電池がなくなってきたので、メモを残して、次回へつづく。

・「コミュニケーション力養成講座」(2011年~)

・「地域コミュニケーション留学」(2012年)

・「にいがた未来考房」(2014年)

・「ツルハシブックス」(2011年~2016年)

・「店員サムライ」

・「寄附サムライ」

・「暗やみ本屋ハックツ」(2015年~)

・「10代に贈りたい本読書会」

・「あなたが未来に託す思い展@茅ヶ崎」(2016年)

などなど。

もうちょっと考えます。

と聞かれて、自らの20代を振り返る。

それを現代美術家(リレーショナル・アート)

として観る。(鑑賞する)みたいな感じで振り返ることにすると楽しい。

週末、いのうえゆき+さかのあきプレゼンツの

ツルハシブックスサムライ+まきどき村の

忘年会的な合宿@旧庄屋佐藤家でした。

20人以上集まりましたね。

なんだったんだろう、ツルハシブックスとは。

黄金期は僕が茨城に行った後の2015年の1年間だったなあと

あらためて思い出して。

ということで。

どんな20代だったのか?と振り返っていたら、

「現代美術家」風にポートフォリオ化したほうがいいのではないかなと。

編集すると、

「リレーショナル・アート」

(関係性のアート)

で問いを投げかけてきたのだなと。

そして、主に「農」とか「食」とか「本」とか「キャリア」とかのキーワードで

コミュニケーションと場のチカラのデザイン

で境界をあいまいにする、ということをやってきたのだなあと。

ということで。

振り返ってみる。

・まきどき村(1999年~)

農作業後に囲炉裏を囲んで釜炊きごはんを食べる活動。

設立当初のコンセプトは「畑のある公園づくり」

日帰り温泉の隣で、農作業後にお風呂に入って帰るという

ライフスタイルの提案。

「畑は人と人をつなげるツールになる」と

小説「種をまく人」(ポールフライシュマン あすなろ書房)

を読んで思った。

当時は、「ほたるの里朝市」が元気で、

そこで漬物を買って、畑で炊いたごはんを食べる、という活動だった。

・「人生最高の朝ごはん」(2011年~)

2001年頃に付けた朝ごはん活動のネーミング。

毎週更新される「人生最高」は、

来る人、食べるもの、その日の天気、

すべての要素を複合して成り立つもの。

そんなメッセージ。

・「遊びと学びの寺子屋 虹のひろば」(2005年~2009年)

2004年の中越地震でのボランティアをきっかけに始まった活動。

神社の境内で小学生と近所のおじいちゃんおばあちゃんが

昔の遊びをしたり、手作り豆腐をつくったりした。

「小学生をどうやって集めたのか?」と言われるが、

もともとその神社は子どもが遊んでいる場所で、

そこに月に1度「虹のひろば」という旗を掲げて、

大学生とおじいちゃんおばあちゃんが遊びのネタを持っていき、

子どもと遊ぶので、その旗によって、活動に人が集まっているように見えた。

「起業家留学」(2007年~2012年)

大学生の地域企業での長期インターンシッププログラム。

地域企業と学生が共に学びあえるような設計を目指した。

イベント「社長に挑戦セヨ!」は

学生も経営者も参加費を支払い、参加するイベント。

「にいがた地域留学」(2010年)

新潟県内の5大学15名と中学生3名(オプション参加)が旧庄屋佐藤家と

岩室温泉街を舞台に、1泊2日で地域の魅力を引き出すツアープランを企画する。

新潟市職員の若手勉強会「新潟せいさく所」とコラボレーションして

ワークショップファシリテーターを担ってもらった。

ということで、PCの電池がなくなってきたので、メモを残して、次回へつづく。

・「コミュニケーション力養成講座」(2011年~)

・「地域コミュニケーション留学」(2012年)

・「にいがた未来考房」(2014年)

・「ツルハシブックス」(2011年~2016年)

・「店員サムライ」

・「寄附サムライ」

・「暗やみ本屋ハックツ」(2015年~)

・「10代に贈りたい本読書会」

・「あなたが未来に託す思い展@茅ヶ崎」(2016年)

などなど。

もうちょっと考えます。

2018年12月14日

営みと「天の恵み」という贈与と返礼

「TANEMAKI.01~まきどき村の米づくり」

購入はこちらから(こちらは米3合付き!)

https://karasawa.thebase.in/items/15213326

先週の金曜日、唐澤さんと長岡で

トークイベントをして1週間。

帰りの車で生まれたキーワードは、

「営み」だった。

http://hero.niiblo.jp/e488524.html

「自己肯定は営みの中に内蔵されている」(18.12.8)

ここでは、イナカレッジにも言及されているけど

※イナカレッジの来春からのプロジェクトはこちらから。

https://inacollege.jp/2019spring/

イナカレッジの参加者が地域の集落での暮らしで、

唐澤さんがまきどき村の米づくりに見たものは、感じたものはなんだったのか?

という問い。

そんな問いに応えてくれる本に出会った。

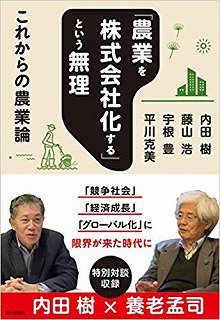

「農業を株式会社化するという無理」(内田樹他 家の光協会)

久しぶりの内田節にうなりました。

藤山浩さんの「郷の駅」構想は

まさに僕が本屋さんや米屋さんでやりたいことだったりした。

「人口じゃなくて、ひとりひとりの人生」っていうのはまさしくその通り。

大学生が直面しているアイデンティティ問題にも直結している。

宇根豊さんの「農本主義」にもシビれた。

いきもの指標による「環境支払い」とか、

農をふたたび取り戻す仕組みだよなあと。

ドイツの農村には、

「このリンゴジュースを買って飲まないと、

この村の美しい風景が荒れ果ててしまう。」

と言ってリンゴジュースを買っていく風景があるのだと。

「天地と自分は別々ではなかったのだ」と感じられること。

「農業は、労働ではなく天地との協働」

そんな思想にあふれていた。

ラストは、平川克美さんが締めた。

「AかBかの二項対立で考えないこと。

二項対立になった瞬間にそのあいだの選択肢をすべて失っている。」

「これからの生き方」みたいな答えはないから考え続けるしかない。

そうそう。

そうだなあと。

あらためて、第1章の内田樹さんのところからいくつか抜粋する

~~~ここから引用

農業が他の産業と一番違うのは、その成果の多くが自然からの贈与に拠っているということです。鉄の塊を地面の上に置いておいたら自動車ができあがっていたというようなことは絶対に起こりませんが、農業の場合は、種子を土の上に置いておいたら、土壌と雨水と太陽の熱で気がついたら可食物がそこに育っていたということが起こり得るというか。というか、そういう「奇跡」に感動したことが人間が農業を始めたきっかけであるはずです。

それは狩猟や漁労でもそうですけれど、自分たちが手にした成果が「天からの贈与」であるということを第一次産業の人たちは実感している。自分たちが贈与を受ける立場にあることを実感する。ですから当然それに対しては感謝の気持ちを抱く。「ありがたい」と思う。

自分たちが企業活動を通じて得た利益を「天からの贈与」だと思って、感謝するというマインドがデフォルトであるようなビジネスが他にあるでしょうか。製造業でも、サービス業でも、そんなことはありません。

実際に自分の体を使って、太陽を浴びて、雨に濡れて、風に吹かれて労働した後に、その成果として青々とした作物が実り、それを収穫して、食べて美味しかったということの感動は、他の仕事では得られないものだと言います。

そしてそれが「贈与」であると実感したら、人々は「反対給付」の義務を感じる。当然のことなんです。誰かに贈り物をしてもらったら、「お返し」をしないと気が済まないというのは人間として当然のことだからです。

農作物は部分的には天からの贈与です。贈与である以上、それを受け取った者は反対給付義務を感じる。この恵みについては誰かに対して「お返し」をする義務が自分にあると感じる。

それが自分の社会的な責務、人類学的な責務であるということを感じる。きちんと「お返し」をしないと悪いことが起きると感じる。それが価値を生成する現場に直接立ち会う人だけが味わう特殊な経験だと思います。

教育の過程もまさに「開花」とか「果実」という言葉を使うわけです。水をやり、肥料をやり、一生懸命手がけてあげて、雨雪から守ってあげてるうちに、地面から才能が湧き出てくる。

~~~ここまで引用

ふむふむ。

何度読んでも内田さんの「贈与」の話はうなるなあ。

そんな風に世の中はなっているのだなあと思う。

米づくりという「営み」の中には、「天の恵み」があって、

その贈与を受けた者として、何かお返しをしなければいけない。

その贈与の「連鎖」の中にいること。

たぶんそれが、

米づくりにはあるのだろうし、

20年前に僕がひたすら問いかけていた

「自然」とはなんだろうか?」という問いへの

一つの回答になっている。

そういう「贈与」の感覚を、

僕は、本屋や米屋や畑や田んぼによって

表現したいのかもしれないなあと今思っている。

唐澤くんが田んぼ1年目で感じたこと。

そして、イナカレッジの参加者が1か月の田舎の集落暮らしで感じること。

それらはきっと近いものがあるのかもしれないと思った。

営みの中にある圧倒的な贈与。

そこに、「生きる」ために必要な何かがあるのだろうな、と思う。

ああ、最近は読書運がいいなあ。

2018年12月13日

「問いが近い」ということ

最近のキーワード。

「場のデザイン」

「参加とケア」

「承認と自己肯定感」

「営みと暮らし」

「関係性のアート」

「境界を溶かす」

「余白と未分化」

「脱力とイノベーション」

これを曼荼羅にしてみたらいいのかもしれないね。

これ、全部つながっているよなあ。

たぶんそういうキーワードにヒットする人っていうのは、

「問いが近い」っていうことなのだろうと思う。

そして、「問いが近い」人と話すのは楽しいし、

それはジェネレーションギャップを超えられる。

たぶん。

そういうこと。

おじさんの説教話を聞いて、

まったくそこに何も感じないのは、

そこに問いが無いからではないだろうか。

ということは、コミュニケーションの本質としては、

「同じ問いを見つめる」っていうことになるのかもしれない。

それは1対1の対話でも

チームでの対話でも同じだろう。

「チームに一体感が無い」のは、

同じ問いを見つめていないから。

そして、

そもそも同じ問いを見つめていない人と

チームは組めないのではないのか。

だから、問いが近い人とチームを組んで、

何かを始めてみること。

たぶん、目的・目標が明確ではない

ふわっとしたプロジェクトのほうがそういう人が

集まりやすいのかもしれない。

にいがたイナカレッジってきっと、そういうやつ。

「場のデザイン」

「参加とケア」

「承認と自己肯定感」

「営みと暮らし」

「関係性のアート」

「境界を溶かす」

「余白と未分化」

「脱力とイノベーション」

これを曼荼羅にしてみたらいいのかもしれないね。

これ、全部つながっているよなあ。

たぶんそういうキーワードにヒットする人っていうのは、

「問いが近い」っていうことなのだろうと思う。

そして、「問いが近い」人と話すのは楽しいし、

それはジェネレーションギャップを超えられる。

たぶん。

そういうこと。

おじさんの説教話を聞いて、

まったくそこに何も感じないのは、

そこに問いが無いからではないだろうか。

ということは、コミュニケーションの本質としては、

「同じ問いを見つめる」っていうことになるのかもしれない。

それは1対1の対話でも

チームでの対話でも同じだろう。

「チームに一体感が無い」のは、

同じ問いを見つめていないから。

そして、

そもそも同じ問いを見つめていない人と

チームは組めないのではないのか。

だから、問いが近い人とチームを組んで、

何かを始めてみること。

たぶん、目的・目標が明確ではない

ふわっとしたプロジェクトのほうがそういう人が

集まりやすいのかもしれない。

にいがたイナカレッジってきっと、そういうやつ。

2018年12月09日

地域の暮らしに「伴走」する

「営み」というキーワード。

「場のチカラ」研究の上では重要な言葉だなと。

「にいがたイナカレッジ」の価値の独自性を考える。

キーワードは

「場のチカラ」「働き方と暮らし方」「営み」「伴走」

そして、「創造的脱力」(若新雄純さんによる)かな。

1 「創造的脱力」プロジェクトである、ということ。

若新雄純さんの「創造的脱力」(光文社新書)

によると、「創造的破壊から、創造的脱力へ。」

http://hero.niiblo.jp/e488462.html

「ラボ」というゆるさと強さ(18.11.26)

ここから引用する。

~~~以下引用

「JK課は、あくまで実験的なプロジェクトで、政策の本流じゃないですから」といった調子で、「ゆるいプラン」であることを強調しました。その結果多くの人が気軽に参加できる環境ができ、活動に広がりが生まれています。

「とりあえず楽しもう」「やりながらちょっとずつ良くしていけばいいじゃないか」という適度な脱力感が、「白か黒か」「成功か失敗か」という過度な緊張感を遠ざけ、すぐには結果の見えない実験的なプロジェクトに粘り強さをもたらしています。

「脱力」は「無力」ではありません。そして、それは「不真面目」でもありません。

「こういうのもあっていいんじゃないですか?」とか、「まずは実験してみよう」といって、本流ではないところで、周辺からアクションしてみる。既存のシステムや勢力を直接には攻撃してしまわない離れたところから、でも、ちゃんと見えるところから、それをやりたいという当事者たちが集まって、真面目に考え、小さくてもいいから、何かが変化するような振り切った実験を、真剣にやってみるのです。

失敗したならやり直せばいいし、もしうまくいったらなら、どんどん増やしたりひろげたりすればいい。

すると、そこに人や情報がどんどん流れてきて、いつかは本流にすり替わったりするかもしれません。

もちろん、新しい支流や一つの文化になるだけでもいい。これが僕の考える、「創造的破壊」ならぬ「創造的脱力」です。

~~~以上引用

詳しくは上記ブログか本書を読んでもらいたいのだけど、

これ、まさに大学に必要な考え方なのではないのか、と。

大学での本流なるためには、あまりにもハードルが高く、

「正しいことをしたかったら偉くなれ」(by踊る大捜査線)

の世界が広がっている。

「価値観の多様化」ならぬ

「価値の流動化」が起こっている現在において、

大学が、文科省が、あるいは経産省が定めた「価値」

に向かっていく人も多数派でいてもよいが、

そうじゃない価値を志向する人も許容されるというか

「当然、多数派じゃない人もいるよね」と思っていいはずだ。

よく言われることだけど、

学生は2-6-2で分かれる。

優秀な学生2割

普通の学生6割

どちらでもない学生2割

「就活」で困るのは実は真ん中の6割の学生だという。

だから、その6割にどうアプローチし、カリキュラムを提供するのか、

ということになる。

でも、その発想って、

「優秀さ」という画一的な「価値」における序列なわけで、

そもそも画一的価値が溶け出しているのだから、

その発想自体が時代遅れ感があるよね。

トップ2割じゃなくて、

その企画にヒットする20/100が来ている、だけなんだよね。

そういう意味では、

「にいがたイナカレjッジ」は脱力系プロジェクトの代表例でもあると思う。

2018年の修了生のひとりが言っていた。

「大学にいるときは、部活・サークルの繰り返しで、全く余裕がなかった。

この集落での暮らしでは、朝起きたら、「今日、朝ごはんどうしようかな。」と言って、

3人で塩おにぎりときゅうりの漬物とトマトと食べた。

そんな日々を送ったら、心に余裕が生まれた」

その「余裕」や「ゆるさ」や「余白」から、創造力が生まれてくるのではないか。

という仮説を検証するプロジェクトだ。

2 「場のチカラ」を活かすプロジェクトである、ということ。

場のチカラの構成要素は

1 誰とやるか

2 いつやるか

3 どこでやるか

であり、これに

4 なぜやるか

5 誰のためにやるか

6 何をやるか

7 どのようにやるか

を足すとプロジェクトになる。

「にいがたイナカレッジ」では、

「誰とやるか」を大切にする。

それはチューニングと呼ばれる方法だ。

ひとりひとりの過去を振り返り、

自分たちがなぜ、ここにいるのかを考える。

日々のミーティングでは、

「最近あったよかったこと」から始まり、

「ミーティングの場の感想」を言う。

そうやって「誰と」の「誰」を知っていくのだ。

2 いつやるか

3 どこでやるか

は、まさに活動する地域の状況と

自分たちの問題意識、時代背景などを

すべて要素に入れながら、場のチカラを高めていくのだ。

誰かが設計したプロジェクトに

「機能」として組み込まれるのではなくて、

自らがプロジェクト設計に参加・参画することで、

そのプロジェクトが自分自身のものになると考えている。

3 「地域暮らしに伴走する」動的なプロジェクトである、ということ。

にいがたイナカレッジでは、地域(集落)の中で寝泊まりをして、

そこでの「暮らし」そのものを実践できる。「期間限定の住民」になる。

地域には「営み」がある。

「営み」とは、「暮らし」よりももう少し大きな体系の概念であり、

自然の流れや、その地域で育まれた歴史を含んでいる。

その「営み」の中で、

自らが価値だと感じるものをカタチにしていく。

2018年夏の例だと、

日々の暮らしの豊かさを伝えたいので、日誌風の冊子をつくったり、

集落の人たちと一緒につくりたいし、たくさん来てもらいたいので

写真展を開催したり、というアウトプットになった。

「価値」は常に流動している。

誰とやるか、いつやるか、どこでやるかの場のチカラ3要素によって大きく変わる。

そしてそれは、地域側も同じだ。大きな「営み」の中で、地域は動いている。

スピードは違うけど、お互いに動いているものの接点を探り、

そこに価値を見つけ、アウトプットをつくっていく。

言ってみれば、地域の暮らしに「伴走」する動的なプロジェクトであるということだ。

3つの要素をまとめていうと、

「にいがたイナカレッジ」は、

「場のチカラ」を高めて、地域の暮らしに伴走しながら

その接点上に「価値」を見つけアウトプットする、

脱力系のプロジェクトである。

っていうことになるかな。

まとまってます?

「場のチカラ」研究の上では重要な言葉だなと。

「にいがたイナカレッジ」の価値の独自性を考える。

キーワードは

「場のチカラ」「働き方と暮らし方」「営み」「伴走」

そして、「創造的脱力」(若新雄純さんによる)かな。

1 「創造的脱力」プロジェクトである、ということ。

若新雄純さんの「創造的脱力」(光文社新書)

によると、「創造的破壊から、創造的脱力へ。」

http://hero.niiblo.jp/e488462.html

「ラボ」というゆるさと強さ(18.11.26)

ここから引用する。

~~~以下引用

「JK課は、あくまで実験的なプロジェクトで、政策の本流じゃないですから」といった調子で、「ゆるいプラン」であることを強調しました。その結果多くの人が気軽に参加できる環境ができ、活動に広がりが生まれています。

「とりあえず楽しもう」「やりながらちょっとずつ良くしていけばいいじゃないか」という適度な脱力感が、「白か黒か」「成功か失敗か」という過度な緊張感を遠ざけ、すぐには結果の見えない実験的なプロジェクトに粘り強さをもたらしています。

「脱力」は「無力」ではありません。そして、それは「不真面目」でもありません。

「こういうのもあっていいんじゃないですか?」とか、「まずは実験してみよう」といって、本流ではないところで、周辺からアクションしてみる。既存のシステムや勢力を直接には攻撃してしまわない離れたところから、でも、ちゃんと見えるところから、それをやりたいという当事者たちが集まって、真面目に考え、小さくてもいいから、何かが変化するような振り切った実験を、真剣にやってみるのです。

失敗したならやり直せばいいし、もしうまくいったらなら、どんどん増やしたりひろげたりすればいい。

すると、そこに人や情報がどんどん流れてきて、いつかは本流にすり替わったりするかもしれません。

もちろん、新しい支流や一つの文化になるだけでもいい。これが僕の考える、「創造的破壊」ならぬ「創造的脱力」です。

~~~以上引用

詳しくは上記ブログか本書を読んでもらいたいのだけど、

これ、まさに大学に必要な考え方なのではないのか、と。

大学での本流なるためには、あまりにもハードルが高く、

「正しいことをしたかったら偉くなれ」(by踊る大捜査線)

の世界が広がっている。

「価値観の多様化」ならぬ

「価値の流動化」が起こっている現在において、

大学が、文科省が、あるいは経産省が定めた「価値」

に向かっていく人も多数派でいてもよいが、

そうじゃない価値を志向する人も許容されるというか

「当然、多数派じゃない人もいるよね」と思っていいはずだ。

よく言われることだけど、

学生は2-6-2で分かれる。

優秀な学生2割

普通の学生6割

どちらでもない学生2割

「就活」で困るのは実は真ん中の6割の学生だという。

だから、その6割にどうアプローチし、カリキュラムを提供するのか、

ということになる。

でも、その発想って、

「優秀さ」という画一的な「価値」における序列なわけで、

そもそも画一的価値が溶け出しているのだから、

その発想自体が時代遅れ感があるよね。

トップ2割じゃなくて、

その企画にヒットする20/100が来ている、だけなんだよね。

そういう意味では、

「にいがたイナカレjッジ」は脱力系プロジェクトの代表例でもあると思う。

2018年の修了生のひとりが言っていた。

「大学にいるときは、部活・サークルの繰り返しで、全く余裕がなかった。

この集落での暮らしでは、朝起きたら、「今日、朝ごはんどうしようかな。」と言って、

3人で塩おにぎりときゅうりの漬物とトマトと食べた。

そんな日々を送ったら、心に余裕が生まれた」

その「余裕」や「ゆるさ」や「余白」から、創造力が生まれてくるのではないか。

という仮説を検証するプロジェクトだ。

2 「場のチカラ」を活かすプロジェクトである、ということ。

場のチカラの構成要素は

1 誰とやるか

2 いつやるか

3 どこでやるか

であり、これに

4 なぜやるか

5 誰のためにやるか

6 何をやるか

7 どのようにやるか

を足すとプロジェクトになる。

「にいがたイナカレッジ」では、

「誰とやるか」を大切にする。

それはチューニングと呼ばれる方法だ。

ひとりひとりの過去を振り返り、

自分たちがなぜ、ここにいるのかを考える。

日々のミーティングでは、

「最近あったよかったこと」から始まり、

「ミーティングの場の感想」を言う。

そうやって「誰と」の「誰」を知っていくのだ。

2 いつやるか

3 どこでやるか

は、まさに活動する地域の状況と

自分たちの問題意識、時代背景などを

すべて要素に入れながら、場のチカラを高めていくのだ。

誰かが設計したプロジェクトに

「機能」として組み込まれるのではなくて、

自らがプロジェクト設計に参加・参画することで、

そのプロジェクトが自分自身のものになると考えている。

3 「地域暮らしに伴走する」動的なプロジェクトである、ということ。

にいがたイナカレッジでは、地域(集落)の中で寝泊まりをして、

そこでの「暮らし」そのものを実践できる。「期間限定の住民」になる。

地域には「営み」がある。

「営み」とは、「暮らし」よりももう少し大きな体系の概念であり、

自然の流れや、その地域で育まれた歴史を含んでいる。

その「営み」の中で、

自らが価値だと感じるものをカタチにしていく。

2018年夏の例だと、

日々の暮らしの豊かさを伝えたいので、日誌風の冊子をつくったり、

集落の人たちと一緒につくりたいし、たくさん来てもらいたいので

写真展を開催したり、というアウトプットになった。

「価値」は常に流動している。

誰とやるか、いつやるか、どこでやるかの場のチカラ3要素によって大きく変わる。

そしてそれは、地域側も同じだ。大きな「営み」の中で、地域は動いている。

スピードは違うけど、お互いに動いているものの接点を探り、

そこに価値を見つけ、アウトプットをつくっていく。

言ってみれば、地域の暮らしに「伴走」する動的なプロジェクトであるということだ。

3つの要素をまとめていうと、

「にいがたイナカレッジ」は、

「場のチカラ」を高めて、地域の暮らしに伴走しながら

その接点上に「価値」を見つけアウトプットする、

脱力系のプロジェクトである。

っていうことになるかな。

まとまってます?

2018年12月08日

自己肯定は「営み」の中に内蔵されている

長岡市・コモンリビングで

唐澤頼充さんとトークしてきました。

まきどき村の米づくりを追いかけた

1年間の記録。「TANEMAKI」

購入はこちらからもできます。

https://karasawa.thebase.in/

イベントは

コモンリビングの「ごはん会」の一環で行われました。

ごはん食べてから話を聞くってスタイルもいいなあ。

ということで、唐澤さんとトーク。

イベントでしゃべるのは実は2回目。

面白かった。

まあ、一番おもしろかったのは、

帰りの車の中の反省会だったのだけど、

ひとまずイベント中のことを。

~~~ここからイベントメモ

都会:人を相手にする→個人にフォーカスしてる

米作り:自然を相手にする→自然にフォーカスする。生きてる感がある。

自分が何かをすることが返ってくる。

自然との関係の中にいることを感じられること。

旧庄屋佐藤家:250年の歴史の中にある。

身体感覚として気持ちいい。

身体のポテンシャルを使っている実感。

アート:身体感覚を伴っていた。

宮澤賢治的な。

それがいつのまにかファインアートに寄ってしまった。

等価交換ではない農業。

贈与し、贈与される。

化学肥料とちがって、

堆肥は直接作物に吸収されない。

~~~ここまでイベントメモ

僕がヒットしたのはそんなところかな。

さて、この本の唐澤さんのあとがき

「米作りはひとりではできないなぁ」

ここがハイライト。

極力機械を使わず、

人の力で、米作りをしたリアル。

昨日は、そんな話だった。

帰りの車の中でしていた話のキーワードは、「営み」

田植えをしているとき。

雑草をとっているとき。

稲刈りをしているとき。

そこには「営み」があった。

「営み」というのは、自分とは違った時の流れのこと。

自然の時の流れ。

稲の時の流れ。

その流れの中にいること。

そのとき、人は何とも言えず、満たされた気持ちになるのではないか。

場のチカラの構成要素

1 誰とやるか

2 いつやるか

3 どこでやるか

この2 いつやるか?3 どこでやるか?

のチカラを高めるには、

「営み」の中に身をおく、ということ。

身を委ねる、ということ、なのかもしれないなと思った。

そして、それが、

「自己肯定」をアップさせるのかもしれないと思った。

「自己肯定」は「営み」の中に内蔵されている、と。

それは意識上には上がってはこないけれど。

「地域の祭り」によって、自己肯定感がアップするのは、

「地域のつながり」なのだけど、その「つながり」とか「絆」っていうのは、

人とかコミュニティの中にあるのではなくて「営み」の中にあるんじゃないか。

「自己肯定感」が大事だって言われるけど、

それを自己にフォーカスして高めることは難しいのではないかな。

1年を通して田んぼで米作りや田舎や島の暮らし、

みたいに「営み」の中に身を置くこと。

暮らし方って個人戦じゃなくて、

もしかしたら「営み」の中の一部になること、なのかもしれない。

唐澤くんが昨日言っていたけど、

米作りは人間と自然の等価交換じゃなくて、

常にどちらかが負債を抱えている(感じがする)。

「営み」は中に「負債感」を内包している。

そしてその「負債感」こそが、

もしかしたら、「自己肯定」につながっていくのではないか。

「営み」という場に一体化する。

まきどき村の米作りも、朝ごはんも、

イナカレッジプログラムも、

「営み」の中に溶けていけるから、魅力的なのではないか。

今日はそんな仮説。

2018年12月07日

「場のチカラ」でひとりにフォーカスすること

イナカレッジ修了生との対話。

キーワードだらけ、なのでメモ残しておく。

~~~ここからメモ

楽しくない未来をイメージして、そこに計画を立てることにどんな価値があるのか。

東京には「未来」があるから、今を楽しめないのかもしれない

木沢は「未来」が描けない限界集落だからこそ、今を楽しめるのかもしれない。

「未来」と「今」が一体化している、という強さがあるな、そういう田舎には。

大学4年の春に就職決めて、就職までの1年間で気が変わらない自信が無かった。

「挑戦」には「主語(たとえば私)」と「意志」と「未来」が存在する。だから「成功」と「失敗」に一喜一憂してしまう。「実験」には「状況」と「結果」しか存在しないからこそ、「結果」をドライに俯瞰して見れる。もっと自分を実験用試料にしたらよいと思う。

地域の、集落の未来のビジョンではなく、「今」を大切にすること。そうすると、今いるひとりひとりが大切になってくる。

~~~ここまでメモ

「場」のチカラと「挑戦」とか「実験」とか

リンクしているんだなと。

そして、ひとりひとりのケアができるのは、

場のチカラを重視するからではないか。

人は、場のチカラの手段になったほうが

心地よくそこに居られるのではないか。

「未来」とか「意志」とか、「挑戦」とか「自分」とかが無い世界。

木沢にはそういうのがあるのかもしれないね。

キーワードだらけ、なのでメモ残しておく。

~~~ここからメモ

楽しくない未来をイメージして、そこに計画を立てることにどんな価値があるのか。

東京には「未来」があるから、今を楽しめないのかもしれない

木沢は「未来」が描けない限界集落だからこそ、今を楽しめるのかもしれない。

「未来」と「今」が一体化している、という強さがあるな、そういう田舎には。

大学4年の春に就職決めて、就職までの1年間で気が変わらない自信が無かった。

「挑戦」には「主語(たとえば私)」と「意志」と「未来」が存在する。だから「成功」と「失敗」に一喜一憂してしまう。「実験」には「状況」と「結果」しか存在しないからこそ、「結果」をドライに俯瞰して見れる。もっと自分を実験用試料にしたらよいと思う。

地域の、集落の未来のビジョンではなく、「今」を大切にすること。そうすると、今いるひとりひとりが大切になってくる。

~~~ここまでメモ

「場」のチカラと「挑戦」とか「実験」とか

リンクしているんだなと。

そして、ひとりひとりのケアができるのは、

場のチカラを重視するからではないか。

人は、場のチカラの手段になったほうが

心地よくそこに居られるのではないか。

「未来」とか「意志」とか、「挑戦」とか「自分」とかが無い世界。

木沢にはそういうのがあるのかもしれないね。

2018年12月04日

ロールモデルではなく、問いを見つけること

「これからの世界をつくる仲間たちへ」(落合陽一 小学館)

AIの時代って言われてるけど、何が起こっているのか?

わからないまま、怯えていないか。

それに対して、

図解を含めてわかりやすく教えてくれるこの本。

映像の世紀(20世紀)から魔法の世紀(21世紀)へ。

テレビ、映画、アニメなど「映像メディア」の中での表現から

映像的な表現が現実の物理空間で可能に。

リアルとバーチャルは区別されていたのが

境目がなくなる。

1対NだったのがN対Nになる

魔術化:コンピュータ、コードというブラックボックス

「コンピュータは電化製品ではなく、我々の第二の身体であり、脳であり、そして知的処理を行うもの、たんぱく質の遺伝子を持たない集合型の隣人です。」

「人は人らしさを自分の中に持つのではなく、対話の中で「人らしいな」と自覚するものだと思います。いま、人はコンピュータと向き合うことで自分を見直す時期に来ました。」

「シンギュラリティ(技術的特異点):それより先は人工知能が猛烈なスピードでテクノロジーを進化させていくので、人間は世界の将来を予測することすらできません」

そんな感じで前半からガンガンきます。

ここで大きな問いは、

「人間がやるべきこと」は何か?というもの。

~~~以下引用

ただ基本的には、コンピュータが不得意で人間がやるべきことは何なのか?を模索することは大事だと言えます。

それはおそらく「新奇性」や「オリジナリティ」を持つ仕事であるに違いありません。

少なくとも、処理能力のスピードや正確さで勝負する分野では、人間はコンピュータに太刀打ちできない。

ざっくり言うと、いまの世界で「ホワイトカラー」が担っているような仕事は、ほとんどコンピュータに持って行かれるのです。

それは、よく人工知能が職を奪うという恐怖を掻き立てる表現とともに語られますが、ほんとうの問題は、どのようにして人の良いところと人工知能の良いところを組み合わせて次の社会に行くのかということだと思います。

つまり、迎合や和解のために知らなくてはいけない隣人の性質について考えないといけません。コンピュータとの文化交流が必要なのです。

~~~以上引用

いまのホワイトカラーの仕事はコンピュータにもっていかれる。それなのに、ビジネス書、自己啓発書の類は、効率化など処理能力を高める、といったホワイトカラー教育を志向している。

「意識だけ高い系」:

専門性がないがゆえに、自慢することが人脈、評価されない活動歴、意味のない頑張り程度でしかない人たちのこと。

人間が持っていて、コンピュータが持っていないものは「根性」「ガッツ」「気合」ではなく、「モチベーション」。

モチベーションを持って、コンピュータをツールとして使う「魔法をかける人」になれるか、あるいは「魔法をかけられる人」のままになるのか。

落合さんが学生たちに問いかけるのは、

「その新しい価値がいまの世界にある価値を変えていく理由に、文脈がつくか」「それに対してどれくらい造詣が深いか。」が大切だということ。

ここでいう「文脈」は次の5つの問いに落とし込むことができる

・それによって誰が幸せになるのか。

・なぜいま、その問題なのか。なぜ先人たちはそれができなかったのか。

・過去の何を受け継いでそのアイディアに到達したのか。

・どこに行けばそれができるのか。

・実現のためのスキルはほかの人が到達しにくいものか。

この5つにまともに答えられれば、そのテーマには価値があります。これを説明できるということは文脈で語れる=有用性を言語化できるということであり、他人にも共有可能な価値になる可能性があります。

この「なぜいま」のところにコンピュータが入ってくるのだと言います。

そして、最後に、3つのキーワードを。

・クリエイティブ・クラスにはロールモデルは存在しない。

・何を研究し、どんな暗黙知を貯めていくのか。

・好きなことを見つけろ、やりたいことを探せ、ではなく、自分が解決したいと思う小さな問題を探せ。

コンピュータによってホワイトカラー的な仕事はなくなっていく。新しいものを生み出せる力が必要になる。

最初のクリエイティブを作った人だけが価値を持つので、あの人のようになりたい、というロールモデルは通用しない。

そのためには勉強ではなく「研究」しなきゃいけない。

その「研究」は他者がやっていないこと。

その出発点に立つのは、好きなこと、やりたいこと、ではなくて、小さな問題を発見し、それを深く掘り下げること。

そうそう。

だから、現場で、プロジェクトを設定・設計・実行する、

そういう力が必要なんですよね。

やっぱイナカレッジだな、と思いました。