2022年01月30日

どうやったら「創造」できるのか

昨日はオンライン劇場ツルハシブックスでした。

毎回毎回シビれる時間をありがとうございます。

第1部は違和感から本棚をつくるプロジェクト第0回

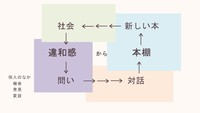

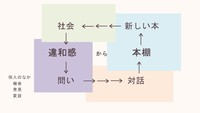

「違和感」⇒「問い」⇒「対話」⇒「本棚」⇒「社会(実践)」⇒「違和感」のループ。スパイラルにループする本棚。

個人としては「機会」⇒「発見」⇒「変容」⇒「機会」のループかな。

今回のテーマはアイデンティティ。

・「個人」を求められすぎている。

・おでん理論。(個別性と全体性は一体)

・「自分は役に立てるのか?」問題。

などなどキーワードがありましたけども。「個人」として「役に立つ」ように頑張って就職するというのは交換可能になるのと同義なので、それは大変だろうなと。やっぱり一社で自分のアイデンティティを表現するのって無理があるよなあと。

第2部はキムラユキさん。

「異文化理解」の意味について、話を聞いた。

~~~メモ

英語を学ぶ本当の意味は、語学を身につけることではなくて、異文化を理解すること。「隣の人は私とは違っていて、かつ同じ人間なんだ。」ということを体感すること。それはきっと小学生のうちにやったほうがいいだろうな。「感じる」という窓が閉じないうちに。

人間の本質はカタチじゃなくてベクトルである。っていうところにフォーカスした人物紹介。

ムラ社会化した学校空間での「共感」の強制で感性を発動しなくなることをどうやったら止められるか。ここに、アイデンティティ問題の根っこもあるような。

いろんな越境を繰り返すこと。境界を溶かすことを経験すること。その方法論一つがブレストだし、KJ法なのだろうな。

「ひとりひとりは違っている」という前提でコミュニケーションをスタートさせること。「違っていて、かつ同じなんだ」と思えること。それを頭だけでなく、体感すること。

国を越境すると、時代を越境したような感覚になる。

「評価」がゴールになるような「評価」は廃止すべきだと思う。「評価」が「機会」となるような「評価⇒フィードバック」をしていくこと。向き合うのではなく、横に並びながら。

アイデンティティとか個性とかは価値観そのもの。「何を価値だと感じるか?」という問いから生まれてくる。何を価値だと感じ、どうありたくて、どこへ向かっているのか?そんな、たくさんの人の価値観を感じることを出発点にしたい。

~~~

そして、ラストの振り返りの時間はキムラさんが参加した

渋谷QWSのQWSチャレンジの話。

https://shibuya-qws.com/challenge

「自発性」「可能性」「具体性」の3つの観点。「課題解決」「SDGs」「マネタイズ」とかではなく、ただ「問いを磨く」にフォーカスすること。

~~~

「価値は何か?」から「問いは何か?」と問いをシフトした。それが「創造」の方法だと、きっとQWSの人たちは思ったんだろうな。

「どうやったら創造できるのか?」という問い。QWSの方法論は「問いを磨く」こと。

僕も同じような問いの中にある。

どうやったら「創造」できるのか?

「まなぶ」から「つくる」へ。

「学習」から「創造」へ。

「達成と成長」モデルから「発見と変容」モデルへ。

それが探究的学びの設計のテーマでもある。

そのベースにあるのは、「アイデンティティ危機」問題である。アイデンティティは「誰か(あるいは企業)の役に立つ」ことで確立されるわけではない。「他者からの評価」によって見出されるわけでもない。

「役に立つ」「他者からの評価」の軸は確かに必要だろう。ビジネスとは、社会に生きるとは、価値を提供し、対価をもらうこと、だから。

しかし、それだけでは、アイデンティティは形成されない。そして、「価値」を生み出し続けることも難しい。

渋谷QWSは、どうやったら「創造」できるのか?という問いに対して、「問いを磨くこと」だという仮説を立て、実験・実践している。

「価値は何か?」から「問いは何か?」へのシフト。それこそが「創造」を生むのだと。

そのトガった感じを10分の1くらいに薄めたものと、温泉とか自然とかでの「身体性の解放」を組み合わせた「場」を、ゆるく作っていけないか。

その先に、おでんのように、ひとりひとりのアイデンティティを活かしながら、全体としてはひとつの料理になっているような、そんな「場」を作れたらいいなと思っている。

そんな「場」と「自分」との相互作用の中に、「アイデンティティ」は育まれていく。

っていう仮説。

毎回毎回シビれる時間をありがとうございます。

第1部は違和感から本棚をつくるプロジェクト第0回

「違和感」⇒「問い」⇒「対話」⇒「本棚」⇒「社会(実践)」⇒「違和感」のループ。スパイラルにループする本棚。

個人としては「機会」⇒「発見」⇒「変容」⇒「機会」のループかな。

今回のテーマはアイデンティティ。

・「個人」を求められすぎている。

・おでん理論。(個別性と全体性は一体)

・「自分は役に立てるのか?」問題。

などなどキーワードがありましたけども。「個人」として「役に立つ」ように頑張って就職するというのは交換可能になるのと同義なので、それは大変だろうなと。やっぱり一社で自分のアイデンティティを表現するのって無理があるよなあと。

第2部はキムラユキさん。

「異文化理解」の意味について、話を聞いた。

~~~メモ

英語を学ぶ本当の意味は、語学を身につけることではなくて、異文化を理解すること。「隣の人は私とは違っていて、かつ同じ人間なんだ。」ということを体感すること。それはきっと小学生のうちにやったほうがいいだろうな。「感じる」という窓が閉じないうちに。

人間の本質はカタチじゃなくてベクトルである。っていうところにフォーカスした人物紹介。

ムラ社会化した学校空間での「共感」の強制で感性を発動しなくなることをどうやったら止められるか。ここに、アイデンティティ問題の根っこもあるような。

いろんな越境を繰り返すこと。境界を溶かすことを経験すること。その方法論一つがブレストだし、KJ法なのだろうな。

「ひとりひとりは違っている」という前提でコミュニケーションをスタートさせること。「違っていて、かつ同じなんだ」と思えること。それを頭だけでなく、体感すること。

国を越境すると、時代を越境したような感覚になる。

「評価」がゴールになるような「評価」は廃止すべきだと思う。「評価」が「機会」となるような「評価⇒フィードバック」をしていくこと。向き合うのではなく、横に並びながら。

アイデンティティとか個性とかは価値観そのもの。「何を価値だと感じるか?」という問いから生まれてくる。何を価値だと感じ、どうありたくて、どこへ向かっているのか?そんな、たくさんの人の価値観を感じることを出発点にしたい。

~~~

そして、ラストの振り返りの時間はキムラさんが参加した

渋谷QWSのQWSチャレンジの話。

https://shibuya-qws.com/challenge

「自発性」「可能性」「具体性」の3つの観点。「課題解決」「SDGs」「マネタイズ」とかではなく、ただ「問いを磨く」にフォーカスすること。

~~~

「価値は何か?」から「問いは何か?」と問いをシフトした。それが「創造」の方法だと、きっとQWSの人たちは思ったんだろうな。

「どうやったら創造できるのか?」という問い。QWSの方法論は「問いを磨く」こと。

僕も同じような問いの中にある。

どうやったら「創造」できるのか?

「まなぶ」から「つくる」へ。

「学習」から「創造」へ。

「達成と成長」モデルから「発見と変容」モデルへ。

それが探究的学びの設計のテーマでもある。

そのベースにあるのは、「アイデンティティ危機」問題である。アイデンティティは「誰か(あるいは企業)の役に立つ」ことで確立されるわけではない。「他者からの評価」によって見出されるわけでもない。

「役に立つ」「他者からの評価」の軸は確かに必要だろう。ビジネスとは、社会に生きるとは、価値を提供し、対価をもらうこと、だから。

しかし、それだけでは、アイデンティティは形成されない。そして、「価値」を生み出し続けることも難しい。

渋谷QWSは、どうやったら「創造」できるのか?という問いに対して、「問いを磨くこと」だという仮説を立て、実験・実践している。

「価値は何か?」から「問いは何か?」へのシフト。それこそが「創造」を生むのだと。

そのトガった感じを10分の1くらいに薄めたものと、温泉とか自然とかでの「身体性の解放」を組み合わせた「場」を、ゆるく作っていけないか。

その先に、おでんのように、ひとりひとりのアイデンティティを活かしながら、全体としてはひとつの料理になっているような、そんな「場」を作れたらいいなと思っている。

そんな「場」と「自分」との相互作用の中に、「アイデンティティ」は育まれていく。

っていう仮説。

2022年01月21日

旅をするように学び、景色を楽しむ。

「旅」を売る会社。

「旅行」ではなく「旅」を。

小さな港から始まる、小さな舟の旅。

景色や、道中の出来事こそを楽しめる旅を売るんだ、と。

そんな感じかなと思っていたところに届いた1冊の本。

「自然経営(ジネンケイエイ)」(武井浩三 天外伺朗)

いきなり、大学時代に没頭した「自然農」の話が出てきてビビった。

「自然農」の川口由一さんに出会った1998年。

僕は心を打ちぬかれた。

・耕さない

・肥料・農薬をやらない

・草・虫を敵としない

の3原則で運営される農業。

そして、徳島の自然農実践者の集いで沖津一陽さんに出会う。

稲刈りをやらせてもらい、一緒にご飯を食べた。

「ダイコンがダイコンを全うするように、私は私を全うする」

沖津さんの言葉は、僕の座右の銘になった。

そんな日々が頭の中をかけめぐりながら、この本を読み進めています。

今日は冒頭70ページまでですが、エッセンスをメモしておきます。

~~~

メルカリのようなCtoCビジネスが流行ると、それまでのシステム的なプロセス(購買⇒買取⇒卸売転売⇒小売⇒リサイクルショップ)が省かれてしまうので、GDPは必然的に落ちていく。

「情報の透明性」:ポジティブフィードバックループ

「力の流動性」:内部の不均衡・非平衡

「感情と境界の開放性」:システムの外部開放性

~~~

そして、経営を「旅」として考えると、次のメッセージが響く

~~~

「経営って正解がないなかで、ああでもない、こうでもないって問い続けることじゃないですか。その営みこそが重要だと思っています。旅でいうと景色を楽しみたいみたいな感じですね。目的地に着くことが重要なんじゃなくて、道のり自体をいかに楽しみながら行くか、みたいな感覚。それを経営者がひとりでやるんじゃなくて、会社に関わっている皆でやるというのが大切ですね」

~~~

これ。

こういう「旅を楽しむ」的な経営がしたいし、「学び」を作っていきたいなと。

1 機会⇔違和感

2 発見⇔問い

3 変容

で、「変容」するからこそ次の(新たな)「機会」や「違和感」が見える。たぶんこれ。

課題設定

情報収集(活動)

整理分析

まとめ表現

じゃないな。これでは新たな「機会」に気づけない。

やっぱ「自分」や「主体性」っていうのが近代教育のフィクションだと思うんだけど、まあそれはおいといて。

道中の景色や予測不可能な体験・経験を楽しむような旅を、

たまたま同乗した人たちとつくっていくような、そんな舟旅をつくりたいな。

「旅行」ではなく「旅」を。

小さな港から始まる、小さな舟の旅。

景色や、道中の出来事こそを楽しめる旅を売るんだ、と。

そんな感じかなと思っていたところに届いた1冊の本。

「自然経営(ジネンケイエイ)」(武井浩三 天外伺朗)

いきなり、大学時代に没頭した「自然農」の話が出てきてビビった。

「自然農」の川口由一さんに出会った1998年。

僕は心を打ちぬかれた。

・耕さない

・肥料・農薬をやらない

・草・虫を敵としない

の3原則で運営される農業。

そして、徳島の自然農実践者の集いで沖津一陽さんに出会う。

稲刈りをやらせてもらい、一緒にご飯を食べた。

「ダイコンがダイコンを全うするように、私は私を全うする」

沖津さんの言葉は、僕の座右の銘になった。

そんな日々が頭の中をかけめぐりながら、この本を読み進めています。

今日は冒頭70ページまでですが、エッセンスをメモしておきます。

~~~

メルカリのようなCtoCビジネスが流行ると、それまでのシステム的なプロセス(購買⇒買取⇒卸売転売⇒小売⇒リサイクルショップ)が省かれてしまうので、GDPは必然的に落ちていく。

「情報の透明性」:ポジティブフィードバックループ

「力の流動性」:内部の不均衡・非平衡

「感情と境界の開放性」:システムの外部開放性

~~~

そして、経営を「旅」として考えると、次のメッセージが響く

~~~

「経営って正解がないなかで、ああでもない、こうでもないって問い続けることじゃないですか。その営みこそが重要だと思っています。旅でいうと景色を楽しみたいみたいな感じですね。目的地に着くことが重要なんじゃなくて、道のり自体をいかに楽しみながら行くか、みたいな感覚。それを経営者がひとりでやるんじゃなくて、会社に関わっている皆でやるというのが大切ですね」

~~~

これ。

こういう「旅を楽しむ」的な経営がしたいし、「学び」を作っていきたいなと。

1 機会⇔違和感

2 発見⇔問い

3 変容

で、「変容」するからこそ次の(新たな)「機会」や「違和感」が見える。たぶんこれ。

課題設定

情報収集(活動)

整理分析

まとめ表現

じゃないな。これでは新たな「機会」に気づけない。

やっぱ「自分」や「主体性」っていうのが近代教育のフィクションだと思うんだけど、まあそれはおいといて。

道中の景色や予測不可能な体験・経験を楽しむような旅を、

たまたま同乗した人たちとつくっていくような、そんな舟旅をつくりたいな。

2022年01月19日

「あいだ」で「委ねる」旅に出る

なぜ本屋なのか?なぜその場なのか?という終わりのない問い。

昨日のキーワードとしては「あいだ」と「委ねる」。

自分と社会のあいだにつくるものは、「物理的共同体」だけではなくて、もっとゆるやかな「場」、つまり巻き込まれたり、委ねたりできる、目的を持たない、即興性と一回性にあふれた時間であり、「委ねられる」空間なのかも、という仮説。

それは一言では言えないけど、一例を挙げれば、企画会議のような時間と空間。

たとえば、カマコン。

OSとしてのカマコン(20.1.30)

http://hero.niiblo.jp/e490259.html

ブレストに「否定しない」というルールは必要か?(20.3.27)

http://hero.niiblo.jp/e490498.html

ブレストで場に自分を溶かしていく(場と一体化する)経験をすること。

それはツルハシブックスの「劇場のような本屋、本屋のような劇場」にも似ている。

自分と社会のあいだをつなぐ何かを探している。

自己実現とは目標達成とイコールではない。

それは、「共同体(コミュニティ)」という伽藍ではなく、「市場(バザール)」なのではないか。

市場(バザール)的に人と接することができる場、それは偶然性と即興性と一回性の場、なのかも。

官と公と私のあいだ(14.7.3)

http://hero.niiblo.jp/e444952.html

本屋は「委ねる」(19.1.10)

http://hero.niiblo.jp/e488702.html

それは「旅」のようなものかもしれない。

「旅」か。

僕は「旅」を売りたいし、「旅」をつくりたいのかもしれない。

旅程が決まった旅行ではなく、

目の前に来るものに一喜一憂して心を震わせる旅。

「効率的な」旅行は、誰が求めていたのだろうか?

忙しいから有名な名所旧跡を見て名物グルメを行列して食べて、

温泉入って酒飲んで寝て、朝バイキングでおなか一杯。

そんな旅行を本当に望んでいたのだろうか?

「喜多方ラーメン、有名だけあって並んでたけど美味しかったね~」

「鶴ヶ城、雪景色もなかなかいいじゃん」

みたいな思い出が残る旅行を望んでいたのだろうか?

地元の人しか行かないであろう肉屋さんの馬ハツ刺しが意外と美味しかっただとか、

路地を入った中華料理屋さんで、満席だと思ったら、地元の人に席を譲ってもらったりだとか。

そういう予測不可能な何かを望んでいるのではないか。

海外や雪山で、犯罪や生死と隣り合わせの「冒険」まではいかないけど、

予定調和的な「旅行」ではない、そのあいだのちいさな「旅」はすぐそこにある。

「身体」と「思考」のあいだ

「旅行」と「冒険」のあいだ

「日常世界」と「異世界」のあいだ

「予測可能」と「予測不可能」のあいだ

「ホーム」と「アウェイ」のあいだ

そんな「あいだ」で「委ねる」こと。

そんな「旅」をしたいんじゃないのか。

それは「まなび」においても実は同じなのではないか。

先日の「自分の可能性」に好奇心を持つ(22.1.16)

http://hero.niiblo.jp/e492267.html

いま、必要なのは、作戦会議的な「場」だろうと。

一緒に企画を生み出していくような「場」をつくっていくこと。

身体を解放したあとに、言葉を紡いでいくこと。

誰かによって放たれたメッセージを受け取り、誰かに向けてメッセージを放つこと。

そこをベースキャンプにあるいはプラットフォームにして

ある人は自分の足で山に登り、ある人は電車に乗って遠くへ行く。

そこでの出会い。

自己の発見。

チームの形成。

そうやって人はまた旅に出ていく。

「探究のプロジェクト」とは、そういう旅のことなのではないか。

僕はそんな「旅が生まれる」場をつくりたいのかもしれない。

人はみな旅人であるのかもしれないな。

いや、もしかしたらこの「場」のせいで、旅人になっていくのかもしれない。

「あいだ」で「委ねる」

そんな旅と旅人が生まれる場をつくっていきたいな。

昨日のキーワードとしては「あいだ」と「委ねる」。

自分と社会のあいだにつくるものは、「物理的共同体」だけではなくて、もっとゆるやかな「場」、つまり巻き込まれたり、委ねたりできる、目的を持たない、即興性と一回性にあふれた時間であり、「委ねられる」空間なのかも、という仮説。

それは一言では言えないけど、一例を挙げれば、企画会議のような時間と空間。

たとえば、カマコン。

OSとしてのカマコン(20.1.30)

http://hero.niiblo.jp/e490259.html

ブレストに「否定しない」というルールは必要か?(20.3.27)

http://hero.niiblo.jp/e490498.html

ブレストで場に自分を溶かしていく(場と一体化する)経験をすること。

それはツルハシブックスの「劇場のような本屋、本屋のような劇場」にも似ている。

自分と社会のあいだをつなぐ何かを探している。

自己実現とは目標達成とイコールではない。

それは、「共同体(コミュニティ)」という伽藍ではなく、「市場(バザール)」なのではないか。

市場(バザール)的に人と接することができる場、それは偶然性と即興性と一回性の場、なのかも。

官と公と私のあいだ(14.7.3)

http://hero.niiblo.jp/e444952.html

本屋は「委ねる」(19.1.10)

http://hero.niiblo.jp/e488702.html

それは「旅」のようなものかもしれない。

「旅」か。

僕は「旅」を売りたいし、「旅」をつくりたいのかもしれない。

旅程が決まった旅行ではなく、

目の前に来るものに一喜一憂して心を震わせる旅。

「効率的な」旅行は、誰が求めていたのだろうか?

忙しいから有名な名所旧跡を見て名物グルメを行列して食べて、

温泉入って酒飲んで寝て、朝バイキングでおなか一杯。

そんな旅行を本当に望んでいたのだろうか?

「喜多方ラーメン、有名だけあって並んでたけど美味しかったね~」

「鶴ヶ城、雪景色もなかなかいいじゃん」

みたいな思い出が残る旅行を望んでいたのだろうか?

地元の人しか行かないであろう肉屋さんの馬ハツ刺しが意外と美味しかっただとか、

路地を入った中華料理屋さんで、満席だと思ったら、地元の人に席を譲ってもらったりだとか。

そういう予測不可能な何かを望んでいるのではないか。

海外や雪山で、犯罪や生死と隣り合わせの「冒険」まではいかないけど、

予定調和的な「旅行」ではない、そのあいだのちいさな「旅」はすぐそこにある。

「身体」と「思考」のあいだ

「旅行」と「冒険」のあいだ

「日常世界」と「異世界」のあいだ

「予測可能」と「予測不可能」のあいだ

「ホーム」と「アウェイ」のあいだ

そんな「あいだ」で「委ねる」こと。

そんな「旅」をしたいんじゃないのか。

それは「まなび」においても実は同じなのではないか。

先日の「自分の可能性」に好奇心を持つ(22.1.16)

http://hero.niiblo.jp/e492267.html

いま、必要なのは、作戦会議的な「場」だろうと。

一緒に企画を生み出していくような「場」をつくっていくこと。

身体を解放したあとに、言葉を紡いでいくこと。

誰かによって放たれたメッセージを受け取り、誰かに向けてメッセージを放つこと。

そこをベースキャンプにあるいはプラットフォームにして

ある人は自分の足で山に登り、ある人は電車に乗って遠くへ行く。

そこでの出会い。

自己の発見。

チームの形成。

そうやって人はまた旅に出ていく。

「探究のプロジェクト」とは、そういう旅のことなのではないか。

僕はそんな「旅が生まれる」場をつくりたいのかもしれない。

人はみな旅人であるのかもしれないな。

いや、もしかしたらこの「場」のせいで、旅人になっていくのかもしれない。

「あいだ」で「委ねる」

そんな旅と旅人が生まれる場をつくっていきたいな。

2022年01月16日

「自分の可能性」に好奇心を持つ

SMOUTのスカウト機能を利用して人材を探しています。

何名か返信いただき、実際に2名の方とお話しました。

いやあ、こういうの面白いですね。

一人目は環境活動家の方。

「もう間に合わない」という環境の諸問題への危機感。

それとアイデンティティ問題のリンクについて言及。

昔の自分を見ているようで、非常に共感・共鳴しました。

同世代の「自分では変えられないから適応する」という姿勢への違和感。

企業的なアプローチの限界。

課題に対しての自分のアプローチはどこにあるのか?

フォルケホイスコーレのような、大人も学び続ける場をつくれないか?

アーレントの言うように、労働⇔活動を考える機会をつくれないか?

そんな問いについていろいろお話ししました。

キーワードっていうかベクトルっていうか、

スピノザ的に言えばコナトゥスが近いなあと思いました。

二人目はITマスターな教育関係の方。

これもめちゃめちゃ面白かった。

地域の方のゲスト講師には、

ただ、体験談を話してもらうのではなくて、学校の学びと絡めてもらう。

例えば、「料理」は論理的思考だし、比の計算だったりするのです、みたいな。

学習面の目標/夢(志)を持つ/見識を広げる

の3つを行っていくこと。

都内の私立高校の入試問題と県の公立高校の入試問題を比べてみる。

⇒好奇心を揺さぶる。

中3の学力調査と3年後の大学共通テストが相関しないことについて。

学力調査で上位でも共通テスト平均点は下がる。

教育投資は10歳までに。

「身体」的なものも多くある。体を動かすこと⇒脳を動かすこと。

異年齢・世代を超えたコミュニケーションのツールでもある。

筋トレなどルーティンで英単語、数学公式をやる⇒覚えた方が楽。

ゼミ授業では、一緒に企画をつくる

ゼミ授業づくりから一緒にやる

旅(冒険をするように)ゼミをする:

探究:教室の中でやる冒険

探究:目的と背景の確認をひたすらやる

~~~

エッセンスがたくさんあったのだけど、メモしきれず。

これから活かせそうなこと。

環境×教育はもっと「身体」でつながれるのではないか。

そしてそれは幼児教育の大切な要素なのではないか。

「探究的学び」というのは、教室の中でやる旅なのではないか。

「旅」をするように、探究できないか?

地域の講師には学習とからめて講師をしてもらうようにする。

そもそも「一緒に授業そのものを企画する」ことが大切なのではないか?

⇒温泉寺子屋も「企画会議」風にしたらいいのかもな。exカマコン

キーワードは「好奇心」だと思った。

揺さぶるべきは「好奇心」だ。

最終的には「自分の可能性に好奇心を持つこと」

それが出発点であり、到達点だと思った対話の時間でした、素敵な機会をいただき、ありがとうございます。

何名か返信いただき、実際に2名の方とお話しました。

いやあ、こういうの面白いですね。

一人目は環境活動家の方。

「もう間に合わない」という環境の諸問題への危機感。

それとアイデンティティ問題のリンクについて言及。

昔の自分を見ているようで、非常に共感・共鳴しました。

同世代の「自分では変えられないから適応する」という姿勢への違和感。

企業的なアプローチの限界。

課題に対しての自分のアプローチはどこにあるのか?

フォルケホイスコーレのような、大人も学び続ける場をつくれないか?

アーレントの言うように、労働⇔活動を考える機会をつくれないか?

そんな問いについていろいろお話ししました。

キーワードっていうかベクトルっていうか、

スピノザ的に言えばコナトゥスが近いなあと思いました。

二人目はITマスターな教育関係の方。

これもめちゃめちゃ面白かった。

地域の方のゲスト講師には、

ただ、体験談を話してもらうのではなくて、学校の学びと絡めてもらう。

例えば、「料理」は論理的思考だし、比の計算だったりするのです、みたいな。

学習面の目標/夢(志)を持つ/見識を広げる

の3つを行っていくこと。

都内の私立高校の入試問題と県の公立高校の入試問題を比べてみる。

⇒好奇心を揺さぶる。

中3の学力調査と3年後の大学共通テストが相関しないことについて。

学力調査で上位でも共通テスト平均点は下がる。

教育投資は10歳までに。

「身体」的なものも多くある。体を動かすこと⇒脳を動かすこと。

異年齢・世代を超えたコミュニケーションのツールでもある。

筋トレなどルーティンで英単語、数学公式をやる⇒覚えた方が楽。

ゼミ授業では、一緒に企画をつくる

ゼミ授業づくりから一緒にやる

旅(冒険をするように)ゼミをする:

探究:教室の中でやる冒険

探究:目的と背景の確認をひたすらやる

~~~

エッセンスがたくさんあったのだけど、メモしきれず。

これから活かせそうなこと。

環境×教育はもっと「身体」でつながれるのではないか。

そしてそれは幼児教育の大切な要素なのではないか。

「探究的学び」というのは、教室の中でやる旅なのではないか。

「旅」をするように、探究できないか?

地域の講師には学習とからめて講師をしてもらうようにする。

そもそも「一緒に授業そのものを企画する」ことが大切なのではないか?

⇒温泉寺子屋も「企画会議」風にしたらいいのかもな。exカマコン

キーワードは「好奇心」だと思った。

揺さぶるべきは「好奇心」だ。

最終的には「自分の可能性に好奇心を持つこと」

それが出発点であり、到達点だと思った対話の時間でした、素敵な機会をいただき、ありがとうございます。

2022年01月13日

フレーム(枠)を外す

昨日のつづき。

水戸留学時代にお世話になった茨城大学Yさんの投稿に、ハッとさせられたと同時に、最近のテーマのヒントをもらった。

~~~一部引用

批判ではなく提案を

最大野党党首までもが「批判ばかり」という「批判」(そんなのは批判でもなんでもないと思うが)に耐えられず「提案型」を標榜しなければならないぐらい、これは規範として相当力をもってしまっている。

しかし、ある問題に対して、批判ではなく提案を求める場合、往々にしてその問題設定のフレーム自体には同意したということになりがちだ。コミュニケーションの仕事をしている自分たちは、問題のフレームを勝ち取ったものが社会のナラティブを勝ち取るみたいなところがあることを実感としても技術としても知っている。

つまり、「提案を」という時点で既に相手の土俵の上での闘いが前提となってしまうのであって、一方でその問題のフレーム自体を批判すべき場面がある。そのときは必ずしも提案はできないかも知れないが、批判だけでも大きな意義があり、提案ができないからと言って引っ込めるべきでもない。

~~~

さらに、Yさんはその原因は表面的な問題解決型学習にあるのではないか、と指摘する。

~~~

そしてこれは、学校で「問題解決型」の教育をやってこなかったからではなくて、反対に(表面的な)「問題解決型」の教育が蔓延した結果ではないか、とも思う。

思考と批判のトレーニングを積み重ねるよりも、目の前の課題への貢献を常に問われるとき、課題はいつも所与のものであって、「解決」こそが責任の果たし方である、という見方が蔓延ってしまう。

しかも教育現場における課題設定と解決のアプローチが半端で「それっぽく終わる」ほど、「解決しないと責任は果たせない」という自己規範を内面化してしまう。

~~~

「フレーム(システム)への適応」

これは、生き延びるための本能的な何かだろうと思う。

そして、僕自身が志向しているのが、「フレーム」を外すことだとあらためて実感した。

株式会社えぽっくのビジョンセッション「えぽっくミライ会議」で、

えぽっくにとって、コーディネートするとは、

・無理でしょ、と思えることをできるようにつなぐ

・面白がる(リフレーミング)

・リソースを拡張する

ということだと定義された。

参考:目的地を決めないこと、地図とコンパスを持たないこと(21.11.25)

http://hero.niiblo.jp/e492190.html

そっか、会社という「枠」から自由になるために、コーディネーターは存在しているのだと。

新潟の田舎で1か月生活を共にする「にいがたイナカレッジ」では、ひたすら「場のチカラ」の体感にフォーカスする。田舎の暮らし、地域への愛という空間の中で自分という「枠」を外して(溶かして)場が生み出す成果物を体感することに大きな意味があると思っている。

参考:はたらく女子のための「プロジェクト」ラボ(18.9.12)

http://hero.niiblo.jp/e488073.html

フレームを外し、再構築すること。おとといの話で言えば、「輪郭」の再構築だ。たぶんそれが僕が志向していることなのだろう。そして、その手法こそが、20年前に不登校の中学3年生シンタロウに出会ったときからの宿題に対するひとつのアプローチなのかもしれない。

新型コロナウイルスは、フレームやシステムそのものの前提をゼロにしてしまった。「与えられたフレームの中で最適化する(つまり、そのまま適応するか、改善策を提案する、あるいは実際に行動する)」ことに、意味がどれほどあるのか?

「自分で考えること」「実行すること」「それを振り返ること」が大切なのだろうけど、それを「与えられた」「設計された」フレームの範囲内でやる訓練を繰り返したところで「ニーズ」には応えられるが新たな「価値」は生み出せない。

ミュージックプレイヤーとカメラとインターネット端末を携帯電話機に詰めこむ、みたいなイノベーションほどではないにしても、自ら違和感をキャッチし、フレームを疑い、フレームを外し、フレームを再構築し、自らが動いて変えていく、変えていけることを体感すること。

それをやっていく必要がある。

そしてそれをやるのは、決してひとりではない。

「場」をつくること。

その「場」には、個人として意見に対する「批判」ではなく、場の一員として場に差し出すための「違和感の表明」がある。

参考:ブレストに「否定しない」というルールは必要か?(20.3.27)

http://hero.niiblo.jp/e490498.html

違和感を「場」に置いていくんだ。「場」のチカラが生み出すから。

そんな感覚でいいのではないかと思う。

冒頭の大学生には、関西弁の「知らんけど」を贈りたい。

https://diamond.jp/articles/-/292649

知らんけど。

水戸留学時代にお世話になった茨城大学Yさんの投稿に、ハッとさせられたと同時に、最近のテーマのヒントをもらった。

~~~一部引用

批判ではなく提案を

最大野党党首までもが「批判ばかり」という「批判」(そんなのは批判でもなんでもないと思うが)に耐えられず「提案型」を標榜しなければならないぐらい、これは規範として相当力をもってしまっている。

しかし、ある問題に対して、批判ではなく提案を求める場合、往々にしてその問題設定のフレーム自体には同意したということになりがちだ。コミュニケーションの仕事をしている自分たちは、問題のフレームを勝ち取ったものが社会のナラティブを勝ち取るみたいなところがあることを実感としても技術としても知っている。

つまり、「提案を」という時点で既に相手の土俵の上での闘いが前提となってしまうのであって、一方でその問題のフレーム自体を批判すべき場面がある。そのときは必ずしも提案はできないかも知れないが、批判だけでも大きな意義があり、提案ができないからと言って引っ込めるべきでもない。

~~~

さらに、Yさんはその原因は表面的な問題解決型学習にあるのではないか、と指摘する。

~~~

そしてこれは、学校で「問題解決型」の教育をやってこなかったからではなくて、反対に(表面的な)「問題解決型」の教育が蔓延した結果ではないか、とも思う。

思考と批判のトレーニングを積み重ねるよりも、目の前の課題への貢献を常に問われるとき、課題はいつも所与のものであって、「解決」こそが責任の果たし方である、という見方が蔓延ってしまう。

しかも教育現場における課題設定と解決のアプローチが半端で「それっぽく終わる」ほど、「解決しないと責任は果たせない」という自己規範を内面化してしまう。

~~~

「フレーム(システム)への適応」

これは、生き延びるための本能的な何かだろうと思う。

そして、僕自身が志向しているのが、「フレーム」を外すことだとあらためて実感した。

株式会社えぽっくのビジョンセッション「えぽっくミライ会議」で、

えぽっくにとって、コーディネートするとは、

・無理でしょ、と思えることをできるようにつなぐ

・面白がる(リフレーミング)

・リソースを拡張する

ということだと定義された。

参考:目的地を決めないこと、地図とコンパスを持たないこと(21.11.25)

http://hero.niiblo.jp/e492190.html

そっか、会社という「枠」から自由になるために、コーディネーターは存在しているのだと。

新潟の田舎で1か月生活を共にする「にいがたイナカレッジ」では、ひたすら「場のチカラ」の体感にフォーカスする。田舎の暮らし、地域への愛という空間の中で自分という「枠」を外して(溶かして)場が生み出す成果物を体感することに大きな意味があると思っている。

参考:はたらく女子のための「プロジェクト」ラボ(18.9.12)

http://hero.niiblo.jp/e488073.html

フレームを外し、再構築すること。おとといの話で言えば、「輪郭」の再構築だ。たぶんそれが僕が志向していることなのだろう。そして、その手法こそが、20年前に不登校の中学3年生シンタロウに出会ったときからの宿題に対するひとつのアプローチなのかもしれない。

新型コロナウイルスは、フレームやシステムそのものの前提をゼロにしてしまった。「与えられたフレームの中で最適化する(つまり、そのまま適応するか、改善策を提案する、あるいは実際に行動する)」ことに、意味がどれほどあるのか?

「自分で考えること」「実行すること」「それを振り返ること」が大切なのだろうけど、それを「与えられた」「設計された」フレームの範囲内でやる訓練を繰り返したところで「ニーズ」には応えられるが新たな「価値」は生み出せない。

ミュージックプレイヤーとカメラとインターネット端末を携帯電話機に詰めこむ、みたいなイノベーションほどではないにしても、自ら違和感をキャッチし、フレームを疑い、フレームを外し、フレームを再構築し、自らが動いて変えていく、変えていけることを体感すること。

それをやっていく必要がある。

そしてそれをやるのは、決してひとりではない。

「場」をつくること。

その「場」には、個人として意見に対する「批判」ではなく、場の一員として場に差し出すための「違和感の表明」がある。

参考:ブレストに「否定しない」というルールは必要か?(20.3.27)

http://hero.niiblo.jp/e490498.html

違和感を「場」に置いていくんだ。「場」のチカラが生み出すから。

そんな感覚でいいのではないかと思う。

冒頭の大学生には、関西弁の「知らんけど」を贈りたい。

https://diamond.jp/articles/-/292649

知らんけど。

2022年01月12日

「課題を発見し、ニーズに応え、期待値を超える」の外側

「課題」を発見し、「ニーズ」に応え、「期待値」を超える。

ビジネスの基本だろうと思う。新入社員によく言われる「120%理論=ニーズを2割上回るパフォーマンスを出せ」も同じ理屈だ。

これを3段階に分解してみる。

1 「課題」の発見

2 「課題解決」(ニーズ)に応える

3 「期待値」を超える

かつて、工業を中心とした製造業は、ひたすらに2をやってきた。

そのためには明らかな「1 課題」があった。

ところが。

時が過ぎ、工業的な明らかな「課題」が解決されてしまった。

隷属子も洗濯機もパソコンも携帯電話も行きわたってしまった。

付与すべき機能はもはやない。

(「アイデア資本主義」的に言えば、フロンティアが喪失した)

サービス業化した社会の中で、

1「課題」の発見と3「期待値」を超えるが大切になった。

リッツカールトンイズムとでも呼ぼうか。

お客様の忘れ物を新幹線に乗って追いかけて届ける、みたいな。

1 「課題」の発見

2 「課題解決」(ニーズ)に応える

3 「期待値」を超える

僕たちは、それが仕事だと信じている世界に生きている。だから、学校でも、課題解決型学習に取り組む。大切なことは自分の頭で考えることで、課題を発見することで、かつそれを「ジブンゴト」として取り組んで解決していくこと、さらにこれまでにないパフォーマンスを見せ、成果を上げるんだ、と。

本当だろうか?

昨年の今頃に読んだ本、「ひとはなぜ「認められたい」のか ―承認不安を生きる知恵」 (山竹伸二 ちくま新書)

http://hero.niiblo.jp/e491364.html

参考:「承認」不安とアイデンティティ(21.1.18)

~~~あらためて引用

近代以前なら、共通の社会規範・価値観によってアイデンティティも明確でしたが、そうした大きな価値観がなくなると、私たちは根無し草のようになり、自分が何者なのかを自分で探し求めなければなりません。しかも、自由な社会であるはずなのに、「自分らしく生きろ」とか「個性が大事だ」などといわれながら、独自のアイデンティティを見出す必要性に迫られています。

哲学者のチャールズ・テイラーも、近代以前は「アイデンティティが、それとした主題化されるに値するほどの疑わしさを持たなかった」が、近代ではアイデンティティが他者との対話的な関係、承認に依存するようになったのだと述べています。「内面において生み出されるアイデンティティの理念の発展が承認に新たな重要性を付与するのは、このゆえである」というのです。

このように現代は自分の固有性・独自性を他者に認めてもらわなければ、自分のアイデンティティがはっきりしない時代です。そのため、他人の目を気にし、周囲の評価に怯えるばかりで、なかなか自由に行動することができなくなっています。もはや私たちは、社会的な価値観に制約されず、社会の評価、承認をさほど怖れてはいないのですが、身の回りにいる人々に対しては、強い承認不安を抱いているのです。

~~~ここまで引用

この「承認」不安、アイデンティティの危機の時代に、

1 「課題」の発見

2 「課題解決」(ニーズ)に応える

3 「期待値」を超える

このモデルを採用し続けていていいのか?

価値が明らかな「社会的課題」を題材にプロジェクト学習を始めていいのか?

先日の「プロセスエコノミー」の話のように、

~~~

家族、ご近所、会社という三大所属先がすべて希薄化し、「どこかのグループに所属したい」という所属欲求を満たすことを消費活動にも求めるようになってきているのです。

人々は商品そのものだけでなく、そのブランドのメッセージに自分の生き方を重ね合わせているのです。そしてそれはアウトプットに至るまでのプロセスの共有においてなされるのです。

変化の時代では、最初に決めた戦略は自分を狭めますが、手の中にいる小さな鳥から始めた冒険の末に見つかったゴールや仲間は自分らしさを広げてくれるのです。

~~~

こういうことを志向していくことが必要なのではないか。

つまり。「自分」を知る、ということ。

昨日の話で言えば、「自分の輪郭」を知るということ。

自分と社会とのあいだにおそるおそる「プロジェクト」を差し出し、参加・参画・実行すること。

「なんのためにやるの?」と問われて答えられないような感覚で動いてみること。

お客と自分を観察すること。

空気感を感じること。

ニーズを喪失した時代に必要なのは、

「ミッションに基づく直感で決める」という経験の繰り返しだ。

参考:17.12.5

http://hero.niiblo.jp/e486453.html

~~~

正しく論理的・理性的に情報処理するということは、「他人と同じ正解を出す」ということでもあるわけですから、必然的に「差別化の消失」という問題を招くことになります。

「科学的に検証できない」ということは、「真偽がはっきりしていない」ということを意味するだけで、その命題が「偽」であることを意味しません。

歴史を振り返ってみれば、過去の優れた意思決定の多くは、意外なことに感性や直感に基づいてなされていることが多いということです。

~~~

たぶん、これ。

「感性や直感で意思決定する」こと。

そのベースとなる価値観、哲学、ミッションを見つけていくこと。

そのミッションを世間が評価する何か(たとえばSDGs)に委ねないこと。

ミッションは何か

顧客は誰か

顧客にとっての価値は何か

をひたすら、ひたすら問い続けていくこと。

「自分を経営する」ってそういうところから始まるのだろう、と思っています。

僕たちが強く身体化(内部化)している、

1 「課題」の発見

2 「課題解決」(ニーズ)に応える

3 「期待値」を超える

のフレームの外側に、プロジェクトをつくれないだろうか。

ビジネスの基本だろうと思う。新入社員によく言われる「120%理論=ニーズを2割上回るパフォーマンスを出せ」も同じ理屈だ。

これを3段階に分解してみる。

1 「課題」の発見

2 「課題解決」(ニーズ)に応える

3 「期待値」を超える

かつて、工業を中心とした製造業は、ひたすらに2をやってきた。

そのためには明らかな「1 課題」があった。

ところが。

時が過ぎ、工業的な明らかな「課題」が解決されてしまった。

隷属子も洗濯機もパソコンも携帯電話も行きわたってしまった。

付与すべき機能はもはやない。

(「アイデア資本主義」的に言えば、フロンティアが喪失した)

サービス業化した社会の中で、

1「課題」の発見と3「期待値」を超えるが大切になった。

リッツカールトンイズムとでも呼ぼうか。

お客様の忘れ物を新幹線に乗って追いかけて届ける、みたいな。

1 「課題」の発見

2 「課題解決」(ニーズ)に応える

3 「期待値」を超える

僕たちは、それが仕事だと信じている世界に生きている。だから、学校でも、課題解決型学習に取り組む。大切なことは自分の頭で考えることで、課題を発見することで、かつそれを「ジブンゴト」として取り組んで解決していくこと、さらにこれまでにないパフォーマンスを見せ、成果を上げるんだ、と。

本当だろうか?

昨年の今頃に読んだ本、「ひとはなぜ「認められたい」のか ―承認不安を生きる知恵」 (山竹伸二 ちくま新書)

http://hero.niiblo.jp/e491364.html

参考:「承認」不安とアイデンティティ(21.1.18)

~~~あらためて引用

近代以前なら、共通の社会規範・価値観によってアイデンティティも明確でしたが、そうした大きな価値観がなくなると、私たちは根無し草のようになり、自分が何者なのかを自分で探し求めなければなりません。しかも、自由な社会であるはずなのに、「自分らしく生きろ」とか「個性が大事だ」などといわれながら、独自のアイデンティティを見出す必要性に迫られています。

哲学者のチャールズ・テイラーも、近代以前は「アイデンティティが、それとした主題化されるに値するほどの疑わしさを持たなかった」が、近代ではアイデンティティが他者との対話的な関係、承認に依存するようになったのだと述べています。「内面において生み出されるアイデンティティの理念の発展が承認に新たな重要性を付与するのは、このゆえである」というのです。

このように現代は自分の固有性・独自性を他者に認めてもらわなければ、自分のアイデンティティがはっきりしない時代です。そのため、他人の目を気にし、周囲の評価に怯えるばかりで、なかなか自由に行動することができなくなっています。もはや私たちは、社会的な価値観に制約されず、社会の評価、承認をさほど怖れてはいないのですが、身の回りにいる人々に対しては、強い承認不安を抱いているのです。

~~~ここまで引用

この「承認」不安、アイデンティティの危機の時代に、

1 「課題」の発見

2 「課題解決」(ニーズ)に応える

3 「期待値」を超える

このモデルを採用し続けていていいのか?

価値が明らかな「社会的課題」を題材にプロジェクト学習を始めていいのか?

先日の「プロセスエコノミー」の話のように、

~~~

家族、ご近所、会社という三大所属先がすべて希薄化し、「どこかのグループに所属したい」という所属欲求を満たすことを消費活動にも求めるようになってきているのです。

人々は商品そのものだけでなく、そのブランドのメッセージに自分の生き方を重ね合わせているのです。そしてそれはアウトプットに至るまでのプロセスの共有においてなされるのです。

変化の時代では、最初に決めた戦略は自分を狭めますが、手の中にいる小さな鳥から始めた冒険の末に見つかったゴールや仲間は自分らしさを広げてくれるのです。

~~~

こういうことを志向していくことが必要なのではないか。

つまり。「自分」を知る、ということ。

昨日の話で言えば、「自分の輪郭」を知るということ。

自分と社会とのあいだにおそるおそる「プロジェクト」を差し出し、参加・参画・実行すること。

「なんのためにやるの?」と問われて答えられないような感覚で動いてみること。

お客と自分を観察すること。

空気感を感じること。

ニーズを喪失した時代に必要なのは、

「ミッションに基づく直感で決める」という経験の繰り返しだ。

参考:17.12.5

http://hero.niiblo.jp/e486453.html

~~~

正しく論理的・理性的に情報処理するということは、「他人と同じ正解を出す」ということでもあるわけですから、必然的に「差別化の消失」という問題を招くことになります。

「科学的に検証できない」ということは、「真偽がはっきりしていない」ということを意味するだけで、その命題が「偽」であることを意味しません。

歴史を振り返ってみれば、過去の優れた意思決定の多くは、意外なことに感性や直感に基づいてなされていることが多いということです。

~~~

たぶん、これ。

「感性や直感で意思決定する」こと。

そのベースとなる価値観、哲学、ミッションを見つけていくこと。

そのミッションを世間が評価する何か(たとえばSDGs)に委ねないこと。

ミッションは何か

顧客は誰か

顧客にとっての価値は何か

をひたすら、ひたすら問い続けていくこと。

「自分を経営する」ってそういうところから始まるのだろう、と思っています。

僕たちが強く身体化(内部化)している、

1 「課題」の発見

2 「課題解決」(ニーズ)に応える

3 「期待値」を超える

のフレームの外側に、プロジェクトをつくれないだろうか。

2022年01月11日

「わたし」「しごと」という輪郭を溶かし、再構築する

「うしろめたさの人類学」(松村圭一郎 ミシマ社)

ラスト、シビれましたね。

心に響く1冊です。

「はみだしの人類学」を思い出しました。

http://hero.niiblo.jp/e491269.html

(20.12.26)

心に残ったキーワードは「輪郭」。

エチオピアには、日本のような戸籍や住民票は存在しない。

僕たちが当たり前のように思っている

「赤ちゃんが生まれたら名前を決めて役所に届ける」

というシステムが存在しない。

結果、

1人の子どもは身内でさえも(たとえば母親とおじいちゃんが)

違う呼び方をすることもあるという。

~~~

「名前」は、その人のアイデンティティとイコールではない。むしろ、社会的な関係や状況に応じて呼び方が変わったり、同時に複数が併用されたりする。相手をどの名前で呼ぶかによって、その人との関係が示される。

一方、ぼくらは、幼いころからひとつの固定した名前を前提に育ってきた。テストの答案用紙や自分の持ち物、いろんな書類などに、出征後に親が国に届けたひとつの名前を繰り返し記入してきた。複数の名前を使い分けるなんて思いもよらない。

もちろん、こうなったのは明治期に戸籍制度が整えられて以降のことだ。それまでは、日本でも年齢に応じた名づけや自分の意志での改名がよく行われていた。そpれがいつの間にか「名前」⇒「わたし」になった。

ひとりにはひとつだけの決まった名前がある。ひとつの名前が、その人の同一性を保証する。こうして、「わたし」は、つねに「わたし」であり続ける。個人の同一性と単一性。それが、国家が政策を遂行する基盤になる

~~~

おお!って思った。さすがあたりまえを疑う学問だなあと。

「名前イコールわたし」に対して、僕たちはなんの違和感もないのだけど、それは、わずか150年の習慣でしかなかったのだ。

「複数の名前を持つ」っていうのは、ヒトにとって大切なことなのではないか。

高校生がSNSで複数アカウントを使い分ける、っていうのは、本能的な何か、なのではないか、と。

「わたし」とそれ以外を分ける境界としての「輪郭」は、近代国家成立によって、当たり前のものとなってのかもしれない。そしてアイデンティティを「かたち」だとすると、その「輪郭」を見つけることがいわゆる「自分探し」ということになる。

しかし、その「輪郭」というのは、実は曖昧なものだ、と。むしろその「輪郭」をさまざまな他者、あるいは集団との関係をつくることによって、徐々にやわらかくしていくことが実はアイデンティティの不安から解放される方法なのではないかと。

この本のラストは、うしろめたさと贈与、労働について思いがあふれている。

~~~

「働く」ことは、市場での労働力の交換だと説明される。この「あたりまえ」の理解が、労働が社会への贈与(会社への贈与ではない)にもなりうることを見えなくする。

誰に何を贈るために働いているのか。まずはそれを意識することから始める。「贈り先」が意識できない仕事であれば、たぶん立ち止まった方がいい。

「わたし」の越境的行為が、市場や国家を揺さぶり、スキマをつくりだす。

おそらく学生に残るのは、教壇の前で誰かがなにかを伝えようとしていた、その「熱」だけだ。学生のなかで、その「熱」が次のどんなエネルギーに変わるのか、教員の側であらかじめ決めることはできない。そもそも学生たちは何者にでもなりうる可能性を秘めている。授業で語られる言葉、そこで喚起される「学び」は、相手の必要を満足させる「商品」ではない。どう受け取ってもらえるかわからないまま、なににつながるか未完のまま手渡される「贈り物」なのだ。

贈与だからこそ、そのための「労力」は、時間やお金に換算できないし、損得計算すべき対象でもない。もし教育を市場交換される「労働」とみなせば、その「成果」がきちんと計算できない以上、最低限の労力しかかけない、というのがつねに「正解」になってしまう。それだと「教育」はとたんにむなしい作業になる。

実際にはほとんど届いていないかもしれないし、贈ったつもりのないものが届いているかもしれない。教員の側には、つねに「届けがたさ」だけが残る。教育とは、この届けがたさに向かって、なお贈り物を贈り続ける行為なのだと思う。

ぼくらにできるのは「あたりまえ」の世界を成り立たせている境界線をずらし、いまある手段のあらたな組み合わせを試し、隠れたつながりに光をあてること。

~~~

ジーンときますね。

僕が本屋をやる理由もこんな感じです。

「授業で語られる言葉、そこで喚起される「学び」は、相手の必要を満足させる「商品」ではない。どう受け取ってもらえるかわからないまま、なににつながるか未完のまま手渡される「贈り物」なのだ。」

この「授業」を、「風舟」「暮らし」「地域活動」に置き換えても同じだ。

その「場」で語られる言葉、そこで喚起される「学び」は、相手の必要を満足させる「商品」ではない。どう受け取ってもらえるかわからないまま、なににつながるか未完のまま手渡される「贈り物」なんですよね。

「本」っていうのはまさにその象徴的なアイテムだと思ってます。

僕がこの場所でやりたいこと。

まずは「わたし」「しごと」という輪郭を溶かしていくこと。

混ざりあう「場」を共有し、輪郭を溶かしたのちに可塑性の高い輪郭を自ら構築していくこと。

その「輪郭」は決してひとりでつくるものではなくて、ふたりでも、チームでも、地域全体でもいい。

そんな「輪郭」づくりのプロセスをともに歩きたいなあと思ってます。

2022年01月10日

「越境」して問いを見つける

「うしろめたさの人類学」(松村圭一郎 ミシマ社)

「くらしのアナキズム」を先に読んでしまったのですが、そのベースはこちらにあるということで。

いきなり本質的な話。

探究活動もビジネスもカギは中動態と人類学的アプローチなのではないかと直感しています。

今回はP52から抜粋。

~~~

人類学のフィールドワークでは、他者との深い関わりの中に身をゆだねる。気心の知れた人と過ごすわけではないので、ときに想像もつかない状況に立たされ、戸惑う。「フィールド」になじんだ身体は、今度は「ホーム」に戻って、また別の「ずれ」を経験する。

人類学は、この自分の居場所と調査地とを往復する中で生じる「ずれ」や「違和感」を手がかりに思考を進める。それは、ぼくらがあたりまえに過ごしてきた現実が、ある特殊なあり方で構築されている可能性に気づかせてくれる。

人類学では「ホーム」と「フィールド」との往復が欠かせない。そして、その両者が思考の対象となる。人類学といえば、よく遠くの国の異文化について研究していると思われてしまうが、人類学者はたんにフィールドの「かれら」だけを調査しているわけではない。

エチオピアにいると、日本とは違う感情の生じ方を経験する。そこから、日本社会の感情をめぐる環境の特殊さに気づくこともできるし、それまで疑問をもたなかった「感情とはなにか?」という根本的な問いにも自覚的になれる。

人類学者が向き合う問いの多くは、最初から自分のなかにあるものではない。「ホーム」と「フィールド」を往き来するなかで、あるとき到来するものなのだ。

~~~

スピノザ先生に出会ってから、アイデンティティ(自分らしさ)を決めるのは、「形」(スペックや肩書き含む)ではなく「問い」(ベクトル)である、ということが分かった。

じゃあ、その「問い」をどうやって得るのか?

それは「違和感」から。

そしてその「違和感」をどうやって得るのか?

それは「感性」の発動と、「越境」だろうと思う。

だから、「越境」しないといけない。

異世界に足を踏み入れなければならない。

自分が自分になるために。

「ホーム」と「フィールド」を往復し、その「ずれ」をキャッチすること。

ときには、体を動かして、感情を発動させられる状態になっていること。

それは社会人だったら、温泉旅行であり、副業になるのかもしれない。

大学生だったら、ひとり旅であり、インターンシップになるのかもしれない。

「人類学者が向き合う問いの多くは、最初から自分のなかにあるものではない。「ホーム」と「フィールド」を往き来するなかで、あるとき到来するものなのだ。」

これって、人生にも当てはまるのではないか、と思いました。

「越境」して問いを見つけること。

そこから次の人生はスタートするのではないかなと。

2022年01月06日

直線的に進まなくなった世の中でどう学ぶか

新型コロナウイルスに覆われた社会が教えてくれたこと。

世界は直線的に進まない、ということ。

それははるか昔からそうだったのだけど、

近代科学と近代工業社会とそれに付随する近代教育は、

その効率性と計画性と再現可能性などのメリットから、

「直線的な発展」に最適化したシステムを構築してきた。

そのメリットが失われた2年間だったと思っている。

「生きることの豊かさを見つけるための哲学」(斉藤孝 トランスビュー)

では、ひたすら「身体性」、特に日本的な身体の使い方の大切さが説かれている。

~~~

二人の人間が出会うということは、息と息が出会うということです。他者と私が関わりあい、その場にある雰囲気が生まれるということは、互いの息が影響を受けあっているのです。

複数人の共同作業が上手くいくことを「息が合う」と言いますが、まさに呼吸のリズムというのは関係性を如実に表すものなのです。逆に、同じ空間にいたとしてもその人たちの息がまるで影響し合っていないとしたら、彼らは深い関係性にあるとは言えません。

身体とは自分のものでありながら、個人に閉じているのではなく、関係性を生きているものです。その身体が変わるということは、関係性が変わるということなのです。

こうして見てくると、すべての芸術や表現が関係性の中で成り立っているようにも思えてきます。考えてみれば、表現はそれを受け取る人がいなければ意味がありませんから、必然的に表現者と受け手との関係が生まれます。

~~~

うんうん。この本はちょっと読みにくかったので、特にオススメはしないのですが、身体性とか関係性の大切さを説明していることはすごく感じました。

あらためて。本屋であり、温泉であり、寮であり、

これからつくっていく「場」というリアルなメディアについて

http://hero.niiblo.jp/e486304.html

メディアの力とは予言の自己実現能力のこと(17.11.17)

メディアをひもとく3つのキーワード

ストックとフロー

権威性と参加性

リニアとノンリニア(線形と非線形)

この絶妙なバランスが問われているのです。

ビジネスで言えば、コロナによって、

フロー客を相手にしてきた大手チェーン居酒屋は勢いを失い、

苦しい時に支えてくれるストック客こそが価値だと知った。

直接的に進まなくなった世の中で何ができるのか?

そして、まなびの場はどう変わるのか?

昨日、とある先生とお話しして盛り上がったのが

「LHR:ロングホームルーム(通称ロング)」の話。

ロング何やってます?って聞きたいのだと。

ロングの時間にやらなきゃいけないこともあるのだけど、時数にして半分くらいは教師に委ねられている。

もしかしたら、地域の人達と協働したほうがいいのは、探究より前にロングかもしれないな、って思った。

昨日思いついたこと

・「まわしよみ新聞」⇒ヤフーニュースの見出しつくり

・ラジオ(音声)による発信・録音

・ふりかえりシートは選択肢つくる

・TikTokなど動画での本紹介を見せる

・探究はゼミ制度でやる

とこんな感じかな。いちばんアツかったのは、ロングという「評価を前提としない場」が学校にも存在している、ということ。高校生のプロジェクト発表で感じていた違和感。実は「探究」がすでに評価対象となっている、ということ。マイプロジェクトアワードは慶応SFCの入試の要件にもすでになっている。

当然、評価されることが目的ではない。課題を発見し、プロジェクトを構築し、実践し、振り返り、また次の探究へと向かう。そのサイクルこそが目的であるはずなのだが、アワード化した瞬間に、そこに「評価」という魔の手が忍び寄る。

アイデンティティ不安から、どうやったら認められるかを追求してきた子どもたちがその舞台に立たされた時に、自分を出発点にすることが本当にできるのだろうか。

僕が感じていた違和感はそこにあるのかもしれない。

評価を前提としない創造的なまなびの「場」をつくらないといけない。それは僕の言葉で言えば、発見と変容の「場」ということになるのだろう。それは学校内でもつくることができて、それがLHRだと思った。

ひとまず、これからやりたいことは、

・高校教員とつくるロングホームルーム研究会

・週1の温泉ゼミ(食、歴史、文化・・・)

そこにいる生徒やお客さんとフラットな関係でおそるおそる差し出すような、そんな時間と空間を作ってみたいなと思います。

直線的に進まなくなった世の中で、「挑戦」するな、「実験」しよう。

世界は直線的に進まない、ということ。

それははるか昔からそうだったのだけど、

近代科学と近代工業社会とそれに付随する近代教育は、

その効率性と計画性と再現可能性などのメリットから、

「直線的な発展」に最適化したシステムを構築してきた。

そのメリットが失われた2年間だったと思っている。

「生きることの豊かさを見つけるための哲学」(斉藤孝 トランスビュー)

では、ひたすら「身体性」、特に日本的な身体の使い方の大切さが説かれている。

~~~

二人の人間が出会うということは、息と息が出会うということです。他者と私が関わりあい、その場にある雰囲気が生まれるということは、互いの息が影響を受けあっているのです。

複数人の共同作業が上手くいくことを「息が合う」と言いますが、まさに呼吸のリズムというのは関係性を如実に表すものなのです。逆に、同じ空間にいたとしてもその人たちの息がまるで影響し合っていないとしたら、彼らは深い関係性にあるとは言えません。

身体とは自分のものでありながら、個人に閉じているのではなく、関係性を生きているものです。その身体が変わるということは、関係性が変わるということなのです。

こうして見てくると、すべての芸術や表現が関係性の中で成り立っているようにも思えてきます。考えてみれば、表現はそれを受け取る人がいなければ意味がありませんから、必然的に表現者と受け手との関係が生まれます。

~~~

うんうん。この本はちょっと読みにくかったので、特にオススメはしないのですが、身体性とか関係性の大切さを説明していることはすごく感じました。

あらためて。本屋であり、温泉であり、寮であり、

これからつくっていく「場」というリアルなメディアについて

http://hero.niiblo.jp/e486304.html

メディアの力とは予言の自己実現能力のこと(17.11.17)

メディアをひもとく3つのキーワード

ストックとフロー

権威性と参加性

リニアとノンリニア(線形と非線形)

この絶妙なバランスが問われているのです。

ビジネスで言えば、コロナによって、

フロー客を相手にしてきた大手チェーン居酒屋は勢いを失い、

苦しい時に支えてくれるストック客こそが価値だと知った。

直接的に進まなくなった世の中で何ができるのか?

そして、まなびの場はどう変わるのか?

昨日、とある先生とお話しして盛り上がったのが

「LHR:ロングホームルーム(通称ロング)」の話。

ロング何やってます?って聞きたいのだと。

ロングの時間にやらなきゃいけないこともあるのだけど、時数にして半分くらいは教師に委ねられている。

もしかしたら、地域の人達と協働したほうがいいのは、探究より前にロングかもしれないな、って思った。

昨日思いついたこと

・「まわしよみ新聞」⇒ヤフーニュースの見出しつくり

・ラジオ(音声)による発信・録音

・ふりかえりシートは選択肢つくる

・TikTokなど動画での本紹介を見せる

・探究はゼミ制度でやる

とこんな感じかな。いちばんアツかったのは、ロングという「評価を前提としない場」が学校にも存在している、ということ。高校生のプロジェクト発表で感じていた違和感。実は「探究」がすでに評価対象となっている、ということ。マイプロジェクトアワードは慶応SFCの入試の要件にもすでになっている。

当然、評価されることが目的ではない。課題を発見し、プロジェクトを構築し、実践し、振り返り、また次の探究へと向かう。そのサイクルこそが目的であるはずなのだが、アワード化した瞬間に、そこに「評価」という魔の手が忍び寄る。

アイデンティティ不安から、どうやったら認められるかを追求してきた子どもたちがその舞台に立たされた時に、自分を出発点にすることが本当にできるのだろうか。

僕が感じていた違和感はそこにあるのかもしれない。

評価を前提としない創造的なまなびの「場」をつくらないといけない。それは僕の言葉で言えば、発見と変容の「場」ということになるのだろう。それは学校内でもつくることができて、それがLHRだと思った。

ひとまず、これからやりたいことは、

・高校教員とつくるロングホームルーム研究会

・週1の温泉ゼミ(食、歴史、文化・・・)

そこにいる生徒やお客さんとフラットな関係でおそるおそる差し出すような、そんな時間と空間を作ってみたいなと思います。

直線的に進まなくなった世の中で、「挑戦」するな、「実験」しよう。

2022年01月05日

「共創」によるアイデンティティの構築

「プロセスエコノミー」(尾原和啓 幻冬舎)

会津若松駅前の岩瀬書店で購入。

「人類学的アプローチ」と親和性が高そうだなと思いました。

まずは復習として「モチベーション革命」を

「好き」をベースに差異を理解し、チームのWHYをチューニングする。(20.10.4)

http://hero.niiblo.jp/e491106.html

ポジティブ心理学によると、行動の動機は、「達成(アチーブメント)」「快楽(ポジティブエモーション」「意味合い(ミーニング)」「良好な人間関係(リレーションシップ)」「没頭(エンゲージメント)」団塊世代に代表されるかつての世代は「達成」と「快楽」を原動力として動いてきた。しかし、いまの生まれた時から「ないもの」がない「乾けない世代」は、うしろの3つ、つまり「意味合い」「良好な人間関係」「没頭」を重視するのだと。そして「偏愛」とか「嗜好性」がAIに真似できない価値を生み出すのだと。

ということ。本書には、「プロセスエコノミー的な生き方。ゴールから逆算してステップアップしていく生き方ではなく、日々歩いていること自体に喜びを感じ、瞬間瞬間のひらめきに従って柔軟に対応していく生き方。」

と書いてあります。

ゴールを喪失した時代に、必要なエッセンスだと思います。

この本の中で引用されている山口周:アップルはいかに「文学」になったのか(ダイヤモンドオンライン)

https://diamond.jp/articles/-/208503

「役に立つ」と「意味がある」の二軸でマトリクスを描き「役に立つ」市場で勝負するとほぼ全員負ける、と説明します。人はポルシェに「役に立つ」を求めてはいない。「意味がある」市場の方がより高い経済的価値を生む場合が多い。「ローカル・ハイクオリティ」モデルから「グローバル・ハイクオリティ」モデルか、または「ローカル・コミュニティ」なモデルへの変換を迫られている。

そこで「意味」を売ることが大切になります。

その製品やブランドが持っている固有の「意味」はコピーできないのです。たとえばアップルという会社の製品や機能を、表面的にコピーすることはいくらでも可能でしょうが、アップルという固有のブランドが顧客に対して与えている感性価値としての「意味」はコピーすることができません。

(本記事より)

就職活動とかで、「自らを商品化する」ことに対してはあまり好きになれないけど、その「商品」っていうのが、「グローバル・ハイクオリティ・ノーコミュニティ」な商品ではなくて、「ローカル・コミュニティ」な商品だとしたら少し変わってくるのかもしれないし、それには「意味」が大切になる。

そしてもうひとつが「所属」したいという欲求

~~~以下引用

家族、ご近所、会社という三大所属先がすべて希薄化し、「どこかのグループに所属したい」という所属欲求を満たすことを消費活動にも求めるようになってきているのです。

人々は商品そのものだけでなく、そのブランドのメッセージに自分の生き方を重ね合わせているのです。そしてそれはアウトプットに至るまでのプロセスの共有においてなされるのです。

変化の時代では、最初に決めた戦略は自分を狭めますが、手の中にいる小さな鳥から始めた冒険の末に見つかったゴールや仲間は自分らしさを広げてくれるのです。

~~~

なるほどなあ。「魔法をかける」とは、whyを語ることだし、「宗教」とは、whyを受け継ぐ仕組みを持っていること、か。

「宗教なき社会、宗教なき時代」に、守ってくれるコミュニティを失えば、アイデンティティを他のものに依存するしかないよね。だから、スティーブジョブズはwhyを語ったんだ。iPhoneもジャニーズも、私が私であるために、それを今買わなければいけない、という域に達しているから、多くの人の熱狂を集めるんだなと。

ここで、マーケティングのおさらいを。

まずこの動画をご覧ください。

ビール「ハイネケン」のCM「価値観の違う他人と仲良くできるか?

https://twitter.com/TimelineNews_tv/status/920846974739365888

一緒にイスやカウンターをつくることで、価値観のまったく異なる人と、対話をしようと思うこと。

そしてラストに

open your mind, open your world ハイネケン

いいっすね。

ビールとは何か?なぜビールなのか?を問いかけてきます。

コトラーのマーケティング論がいつまにか4.0になっていたので、おさらいします。

https://www.innovation.co.jp/urumo/marketing_4-0/

(BtoBでマーケティング4.0は可能か?顧客との「共創」の時代へ Urumo↑ 19.7.12)

~~~以下転載

■マーケティング1.0:製品中心主義(Mind:思考)

良い物を作れば売れる時代

■マーケティング2.0:顧客志向(Heart:感情)

ニーズのある人に対して訴求すれば、売れる時代

■マーケティング3.0:価値主導(Spirit:精神)

「顧客にとって価値は何なのか」を考え、訴求しないと売れない時代

■マーケティング4.0:自己実現(Self-Actualization)

顧客がそのブランドを通して、自己実現できることが重視される時代

~~~

そして、マーケティング4.0の時代には、新しい顧客行動として5Aを提唱します。

https://www.profuture.co.jp/mk/column/7557

(マーケティング4.0を知ろう!コトラーの5A理論のポイントとは?)

~~~以下転載

従来では、「4A」として、以下の流れが主流でした。

・認知(Awareness)

・態度(Attitude)

・行動(Act)

・再行動(Act again)

マーケティング4.0では、コトラー氏はさらにAを加えた「5A理論」の展開をしています。

・認識(aware)

・印象(appeal)

・調査(ask)

・購買(act)

・推奨(advocate)

~~~

5Aになって、「調査」と「推奨」が加わっているし、理性的というより感性的になっていることが見てとれます。

そして「推奨」というのはまさにSNS時代におけるマーケティングのゴールと言えるでしょう。

「認識」のために出会いをデザインし、「印象」で顧客の感情を揺さぶり、「調査」した結果、企業のwhyを知ることで、「購買」に結びつく。

「購買」のプロセスに参加、参画、もっと言えば「価値共創」のプロセスが組み込まれることで、お客さんの「自己実現」的欲求に応え、そのことが嬉しくて、お客さんは「推奨」のステージまで進む。たぶん、そういうことなのだろうな、と。

だから究極、お客さんになる(あるいはファンになる)ってことは、企業も顧客も自らの自己実現のためだし、つまりアイデンティティ構築のために共創するんだなあ。かつて、アイデンティティとは、競争によって得られた気がしてたのだけど、もうそんな時代じゃないんだなあと。

それって、「まなび」においても同じように変化していくはずなんじゃないか、って。

「意義と役に立つと達成と結果」だけを売るのではなくて、「意味と関係と没頭とプロセス」を売らないといけないのではないかと。

「アイデンティティ」とは、固定された「個性」「利用価値」ではなく、常に変化し続ける「場」の一員として、そこにある自分の一形態にすぎないと僕は思っている。

その本質は、スピノザ的に言えば「コナトゥス」、つまりベクトル(方向性)であり、その方向を合わせることをチューニングと言い。

価値を届けたい顧客を想像すると共に、一緒に参加・参画・創造する「場」を提供すること。

そうやって流動する「価値」を一緒にとらえて、つくっていくこと。

それって、「まなび」にとっても同じなのではないか、と僕は思っています。

2022年01月03日

「中動態」を生きるというスキル

「言語が消滅する前に」(國分功一郎・千葉雅也 幻冬舎新書)

こちらもメモしておきます。

「中動態の世界」と「勉強の哲学」、どちらもとても素敵なエッセンスをくれた本でした。

そんなふたりの対談。

キーワードがいろいろ出てくるのだけど、ひとまずメモを

~~~

エビデンス主義⇒言葉の価値低下

エビデンス:ある基準からみて一義的なもののこと。多様な解釈を許さず、いくつかのパラメータで固定されているもの。代表的なものは数字。

言葉:解釈が可能で、揺れ動く部分があって、曖昧でメタフォリカル。エビデンスにはメタファーがない。

エビデンシャリズムの強まり⇒メタファーなき時代

メタファーとは、目の前に現れていないいるものが見えていない何かを表すということですから、見えていない次元の存在を前提にしている。ところがすべてがエビデントに表に現れるならば、隠された次元が蒸発してしまうわけで。

きちんと「心の闇」を作ることが大事。

かつてなら2ちゃんねるみたいなところに一応は隔離されていたのが、いまはSNSの至るところにまき散らされている。

心の闇による隔離が弱まった結果、ネットはまるで無意識が書き込まれる場所のようになっている。

「心の特性は暗闇を必要とし、公衆の光から保護されることを必要とし、さらに、それが本来あるべきもの、すなわち公的に表示してはならない奥深い動機にとどまっていることを必要とする」「動機は、その本質からいって、姿を現すことによって破壊される」(アレント)

動機を言語化できなくてはならない、説明できなければ動機ではない。しかしそれこそが、信頼を崩壊させる。

身近な人間関係において自分の経験を言葉で詳細に分かち合う経験があると、過去のエピソードの物語化、未来の具体的想像、さらには他者の理解といったものが促進されることがいくつかの実証研究でわかっているそうです。

「ネットに無意識が書き込まれている」というのもいまの時代の民主主義的状況の帰結であるわけですね。

たとえば患者がオープンダイアローグの中で父親のことを話題にすると、それを聞いている他のメンバーたちの心の内部でも父親をめぐる連想が生じる。そういう「内なる声」との「垂直のダイアローグ」と、参加者のあいだの「水平のダイアローグ」の協同こそがオープンダイアローグの中で重要なんだということですね。

内なる声との対話と、水平的な対話のバランスが大切

~~~

そしてもうひとつ。

教育とコミュニケーションについて。

~~~

教育とコミュニケーションは違う。

教育とはある種の非コミュニケーション。ある種の切断、ここから先は放置しておくとか、過剰に先読みしないといった、手放す振る舞いが必要になる。そかしそのことで蔑ろにされたと思うような人もでてくるわけでしょう。この過剰な商人主義の現状では。

優れた教師とは、「私のようにやりなさい」じゃなくて、「私と一緒にやりなさい」と言う者だという話がドゥルーズ「差異と反復」の中でありますね。「一緒にやりなさい」と言う教師はコミュニケーションをしているわけではないんですよね。それこそある種の集団的主体ができあがっている。

コミュニケーションという言葉は独立した主体が対峙する図式をどうしてもイメージさせるんですね。この図式に抗わなければいけないのではないか。コミュニケーションではなくて、一緒に主体形成することが大切だと思うし、教育はそういうものではないか。それこそ「中動態」を通じて考えたかったのもそういうことだなという気がしています。

というのも、コミュニケーションの図式ではすべてが能動と受動の関係で考えれていますよね。僕はそこにこの言葉の限界を感じる。ドゥルーズが言う「一緒にやる」はコミュニケーションではないし、能動でも受動でもない。ある種の中動態的なプロセスが開始することへと誘う言葉だと思います。

いまの世の中はかつてないほどに能動/受動の図式が強くなっている。だから、コミュニケーションという言葉自体を疑わなければいけないのではないかと思います。

教師と生徒がどちらも乗ってくると、コミュニケーションではなく、一緒に何かをやっているような感じになるでしょう。

~~~

別個の主体間のコミュニケーションというイメージが強いのは、自分の実存の私的所有が非常に強まっている時代だからと思います。その時代状況からすれば、國分さんが言われた自他がシンクロしていくような世界観は、いささか「侵襲的」だと思う人も出てくるんじゃないか。現代の資本制下に生きている人たちは、ますます、自分を他人によって変えられたくないし、自分の身体は自分の私的所有物、プロパティ(不動産)だから一切の余計な影響を被りたくない、という価値観になっている感じがします。だから、硬い殻のあいだで信号を飛ばし合い、いかにそのテクニックを洗練させるかということになっている。

僕も教育や創造のプロセスは硬い殻から出て中動態な状態に至ることだと思います。が、現代的な感覚はそういうことから距離を取り、私有地に閉じこもるような傾向にあるのではないかと懸念している。それをどうしたらよいか。

自分の身体や言語の純粋な私的所有はできない

私的所有は本当に大きな問題で、行為を私的所有物と見なすのが現代の感覚なわけです。行為など私的所有できるわけないのに、意志という概念を使って私的所有物にする。この私有制に反対しなければならないのではないかということです。

いまコミュニケーションの問題で苦しむというのはどういうことか・・・一方で行為を私的所有するネオリベ的主体としてとうまく振る舞えなければ、他方では行為のコミュニズムに身を投じることもできないというダブルバインドがあるのではないでしょうか。

行為のコミュニズムに身を投じる機会はほとんどないかもしれないですね。「コミュニケーション障害」と呼ばれているものも、実のところ、ネオリベ的主体として殻に閉じこもりつつボールを投げ合うというのが苦手であるということではないか。

熱い教師と一体となって「一緒に考えようぜ」っていうのはウザいって思う人もいる。

すると行為のコミュニズムは大切だが、それだけではダメということですね。「心の闇」を作り上げつつ、行為のコミュニズムへの参加の機会を保証する。

~~~

たくさん引用してしまった。取材インターンひきだしやにいがたイナカレッジは、「場のチカラ」っていう「行為のコミュニズム」を目指したんだなあと。それと同時に、本屋とか哲学対話とかで、「心の闇」を形成していく必要があるのかもしれない。

あとは「私的所有」についても。

自分の身体も、言葉も、行為も、自らの私的所有物ではない、ということ。

僕はそこに「存在」不安の大きな要因があると思う。

「自分」という共有財産(21.1.31)

http://hero.niiblo.jp/e491394.html

自分は共有財なんだっていう感覚こそが、アイデンティティの危機から自分を救ってくれると思う。

それと同時に、「心の闇」というか、重層的な自分を生きていくということ。

能動と受動に分断されてしまった世界をどう生きていくか。

これはこれからの大きな課題であると思うのだけど。

「中動態」を体感し、中動態を生きること、それは人類学的アプローチと言い換えてもいいのだけど、それがとても大切なのだと思う。「心の闇」を抱えた重層的な自分を一部だけ「場」に差し出す。その集合体である「場」を主体として何かを生み出すこと。その繰り返しが「存在」を取り戻していくのではないか、という仮説です。

そのための「場」を高校でも、寮でも、温泉でも、この町でも、ともにつくっていきたい。

2022年01月02日

「森」のような「場」

「これからの大学」(松村圭一郎 春秋社)

読み終わりました。

ラストの「ほぼ日の学校」河野通和さんとの対談がまたアツい。

素敵な読後感に包まれています。

ラストの対談からメモを。

~~~ここからメモ

アクティブ・ラーニングとかって、人前で上手にプレゼンしたり自分の意見を堂々と言えたりすることが重視されているイメージがありますが、じつは自分にとって未知のことや学びの芽のようなものをいかにキャッチできるか、その感受性の方が大事なのです。それが仲間とともに対話をとおして学ぶことの意味だし、表向きの「役に立つ」とはちょっと違う感覚が人間力につながる。

学校というメディアをつくっているという意識でいます。そこに人が集まる。そうすると何かが生まれる。学校といっても、こういうものが学校である、といった既存の型にこだわるつもりはありません。そこにあたらしい何かを加えたいと思っています。だから、学校というメディアをつくり、外にいる講師や応援団を招いてきて、受講生という参加者をつのり、そこから何らかの動きを生み出していく、つまり、編集長と同じような仕事だと思うんですよね。

最終形が活字ではなくてライブだということ。みんなに参加してもらい、そこに肉体が介在するところです。身体性の快楽を味わってもらうところです。

手を動かしたり、声に出したりするという作業が入ってくる。基本はとにかく感じたことを声に出すことですよ。

その「終わりがない」ってところも重要ですね。学びって、授業が終わったり、単位をとったり、卒業したら、終わりではない。大学の四年間のなかで何かを得るというより、その四年間で、その後に一生つづく学びのきっかけを手にしたり、学び方を身につけたりする。もちろん、そこで人生の学びの友を見つけることも含めて。

授業で語られる言葉、そこで喚起される『学び』は、相手の必要を満足させる『商品』ではない。どう受け取ってもらえるかわからないまま、なににつながるか未定のまま手渡される『贈り物』なのだ。

「贈与」の原理が学びと教えの一番大事な部分と考えるならば、対極にあるのが「完璧なパッケージをつくってお届けします」という商品経済における交換の原理でしょう。

何かを得るって発想ではなくて、楽しいということなんだ。何かと何かの交換ではない。学びは本来、楽しい時間だ、ということか。

大学の一つの危機は、教室の中の多様性がなくなってきていて、同じような年恰好の、経験も似ている人たちを集めてしまっていることです。すごく小さな世界。塾に通って同じような勉強をして集まってきましたという場所になっている。

本来、旅は何が起こるかわからないからおもしろい。偶然足を踏み入れた店でむちゃくちゃおもしろい経験をしたとか、思いがけず料理がおいしかったとか、そういう予想外のことに喜びがあるのに、いまは事前にネットにすべて情報があって、それをなぞるような旅が増えている。

トップダウンで一貫性があって、クリアな目標を掲げ、みんながそれに向かって一致団結して進む大学より、個々の教員がそれぞれ試行錯誤を重ね、互いに衝突し、矛盾しながらも、学問への熱い思いが共鳴する深い森のような大学の方がいい。きっと社会にとっても創造性の源となりうるし、学生たちも、その森をさまようなかで悩み、対話し、学びの楽しさに我を忘れるうちに、予想もしなかった未知の可能性に開かれていくのだと思います。

ティム・インゴルドは、人類学という学問は、寛容で、開かれたプロセスで、比較と批判性を特徴とする、と書いています。他者の言動に注意を払い、それに応答しながら、与えられたものを寛容に受け取り、できるだけ相手にお返ししようと努力する。その終わりなきプロセスは、最終解決が目的ではなく、他者との関係を継続するためにつねに開かれている。既存の選択肢だけがすべてではなく、比較をとおして、つねに別の道の可能性を探ろうとする。だからこそ、けっして現状に満足しない人類学の営みは批判性を帯びる。

~~~

昨年2月、マイプロ関東サミットで出会った根本さんが放った一言を思い出した。

「確かに、本は学びの目的ではなく、過程という感じがしますね。本を開くまで何が書いてあるかは分からないですし、読むこと以上に、本からその人が何を考えて、得るのかが大切な気がします。」

「読書とは過程である」そうなんだよね。もっというと「学びとは過程である」のではないか、と。終わりなきプロセスこそが学びなのではないか、と。

そんな森のような「場」をつくれないだろうか?しかもそれは特に「多様性」という意味合いにおいて、大学でつくることは難しいのではないか、と思う。

「森」の舞台は高校、そして地域なのではないか。

個々のプレイヤー(住民も高校生も)それぞれ試行錯誤を重ね、互いに衝突し、矛盾しながらも、この町と自らへの熱い思いが共鳴する深い森のような「場」をつくれないだろうか。

旅人や高校生たちも、その森をさまようなかで悩み、対話し、学びの楽しさに我を忘れるうちに、予想もしなった未知の可能性に開かれていく「場」をつくれないだろうか。

ラストにもう一度。

ティム・インゴルドは、人類学という学問は、寛容で、開かれたプロセスで、比較と批判性を特徴とする、と書いています。他者の言動に注意を払い、それに応答しながら、与えられたものを寛容に受け取り、できるだけ相手にお返ししようと努力する。その終わりなきプロセスは、最終解決が目的ではなく、他者との関係を継続するためにつねに開かれている。既存の選択肢だけがすべてではなく、比較をとおして、つねに別の道の可能性を探ろうとする。だからこそ、けっして現状に満足しない人類学の営みは批判性を帯びる。

答えのない世の中、ゴールのない道。それをどうやって歩いていったらいいのか。

人類学的なアプローチが、その一つの方法なのだ、と強く感じた1冊でした。「楽しく学ぶ」森のような場をつくっていきたいなあ。

2022年01月01日

まなびの「場」の人類学的アプローチ

「これからの大学」(松村圭一郎 春秋社)

一ノ関駅近くの北上書房で購入。旅先の新刊書店での本との出会いはうれしい。

昨年末の仙台「火星の庭」での「はみだしの人類学」に続いて、松村圭一郎さんがタイムリーに来ました。

どんな場をつくりたいのか?という問いに対して、昨日の時点では、「ともにつくる場」だったのだけど、それをもう少しマクロで見させてくれたのがこの本でした。

~~~以下本書より引用

世界最古の大学は、いまの大学とはまったく違う場所でした。偏差値のためでも、いい就職をするためでもない。研究者が研究に没頭するための場所でもない。もっと学びたいという学生たちによる、学生たちのための大学だったのです。

テストの問題は、正解と不正解が明確にわかるものに限定されます。言い換えれば、点数化するのに適した「問い」だけが出題されます。複数の解答が可能な設問や議論のわかれている問題は出題のときに避けられるのです。

でも、世の中に正しい答えがひとつだけの問いなど、ほとんどありません。むしろ正解がないような問いを考える能力のほうが大切だったりします。テストの成績は「仮のもの」に過ぎません。まずは、それを認識しておく必要があります。社会の中には、そんな「仮のもの」があふれています。東日本大震災のとき、私たちは原発の安全基準が想定されたリスクの範囲内での仮の基準に過ぎなかったことを思い知らされました。

「答え」のようにみえるのは、あくまでも前提とされる要素の範囲内での暫定的なものにすぎません。誰もが、人生において意思決定を下すときには、つねにこうした限界のなかで判断を迫られるのです。

判断が間違っていたとき、これまで考慮してこなかった要素はなんなのか、どんなことを次の判断のために加えて考えるべきか、いつも問える状態にしていることが必要です。自分はわかっている、正しい判断をしている、これが唯一の答えだ、と居直るような態度が、学問的な態度からはもっとも遠いですし、「正しい判断」からも遠いのです。

学生が世の中に出て、どんな現場に立っても必要となるのは、自分で情報を集め、それらを検証しながら、あらたに知識をつくりだせる力でしょう。その学問にとっての基本的な方法論こそが重要なのです。大学は、何かを知っている人がそれをたんに教える場ではありません。教員も、学生も、まだわかっていない何かをわかりたいと思っている人が集まり、みんなでその問いについて考え、追究していく場なのです。

研究者とは、つねにあらたな問いを発する人間です。もうすでに誰かが取り組んできた問いへのあらたな答えを模索するだけでなく、問いそのものを根本から考え直そうといている人たちです。「専門家」とは何かを「よく知っている人」のことではありません。むしろ、自分が「知っていること」は限定的だと知っている人のことです。「わからない」から「わかる」に向かうプロセスこそが、学問なのです。

~~~

まなぶとは何か?どんな姿勢が必要なのか?プロセスこそが学問。

そして、大学とは「場」であること。それは教員も学生も、ゴールのない「知」に向かうベクトルとして存在を許される「場」であるということを知った。

そして、この本の僕にとってのハイライトは、第5章 文化人類学者の教育論でした。

~~~

イギリスの人類学者、ティム・インゴルドは、「教育」を私たちの「生」を変容させることだと考えています。インゴルドは、客観的でも中立的でもない人間どうしの直接的な出会いのなかに、人類学という変わった学問の独自の可能性があると考えているのだと思います。

そこで避けがたく生じてしまう出会いや対話をとおして、人びととともに考えるプロセスが進んでいくからです。そして人びとも人類学者もともに変容を経験する。そこで起こるお互いの「変容」が教育的でありうるためには、人類学者が人びとを研究対象として突き放して扱うのではなく、彼らから学ぼうとする姿勢がなくてはいけない、と言います。

~~~

なるほど。

これ、ハーベストの山崎さんが言う、「中動態的学び」ってことですかね。トークフォークダンスの「場」で起こること。自分から切り離された「まなび」などありえず、自分が「座」として学びが起こる。

そして、インゴルドの「迷宮」と「迷路」のたとえ話につながっていきます。

~~~

わかりやすい「迷宮」のイメージとして、インゴルドは、登下校の子どもたちの歩みを例にあがています。子どもたちは通学路を俯瞰的にみて目的地に最短ルートを進むのではなく、驚きと発見に満ちた曲がりくねりとしてとらえた歩いているはずだ、と。

一方、都市で働いている大人たちは、ある地点から目的地に向けて、ナビに従って最短ルートを進むように歩きます。そこであらわれる道が「迷路」です。目的地に速やかに到達することしか頭になく、誰かに話しかけられて足が止まったり、ルートとは違う道に入り込んでしまったりすると、いずれもがある種の「失敗」として経験されます。

迷路を進むとき、私たちはゴールにたどり着くという意図をもって進みます。意図が先にあって、行動はその結果に過ぎません。本来は最短ルート以外にもいろんな道の選び方があるわけですが、その複数の選択肢は、いずれも目的地にたどり着くという目的から逸れるというお意味で、迷路の「行き止まり」と考えらえてしまいます。

「迷宮」の道をたどる子どもたちは、たとえば道に不思議な虫がいれば、足を止め、じっとそれを観察するでしょう。そうやってその虫を追いかけているうちに、脇道に入り込むかもしれません。その瞬間、子どもたちにとって目的地である「学校」や「家」にたどり着くことは頭から消えています。迷路を進む大人たちが目的地に向かうこと以外に関心を払わず、行先以外は視界にも入らなくなるのとは対照的です。

インゴルドは、そういう意味で、迷宮が世界に対して開かれているのに対して、迷路は閉じている。そして、迷宮の歩みは、目的地にたどり着こうといった「意図(インテンション)」にもとづくのではなく、たえまない周囲の世界への「注意(アテンション)」にもとづいている、と書いています。

学校教育が意図をもってあらかじめ用意された「知識」を教え込むことだとしたら、どうやって生きていくか、その歩みのなかでそれぞれが自分や周囲のことに目を向け、その観察と対話ととおして、生き抜く方法を見いだしていくことが「知恵」なのです。

~~~

おお~。迷路と迷宮、これですね。

コロナ禍は、世の中を「迷路」から「迷宮」に変えてしまったのではないか。

「迷宮」を進むように生きていく必要があるのではないか。

そして、クライマックス。

人類学の「参与観察」が出てきます。ここがシビれた。

~~~ここから引用

人類学のフィールドワークでは、客観的な第三者として観察するのではなく、人びとの実践のなかに参加して身体を動かして巻き込まれながら考える参与観察を重視しています。インゴルドも、この観察者であると同時に参与者であるという状態が大切なのだと言います。

参与観察は、対象から距離をとって客観化するのではなく、人や物に注意を払い、そのなかにまじって内側から学ぶ方法です。インゴルドはそれを「調和の実践」だと言います。

理論家は頭で考えて、その思考を物質的な世界にあてはめる。職人は、それとは対照的に、周囲の人やモノとの実践や観察をとおした関わり合いのなかから考えを深めていく(そのプロセスが「知恵」に相当します)。インゴルドはそれを「探求の技術」と言います。

この探究の技術でも、迷宮での歩みと同じく、「調和」が重要になってきます。

一般的に、この木がこういう性質だという「知識」だけでなく、じっくり感覚を研ぎすましながら、木材そのものを観察し、手を動かしながら、その材料との関係を調整していくことが大切になります。それが「調和」を目指す探求の技術です。

この実践的なプロセスは、人類学者や職人だけでなく、あらゆるアーティストにとっても同じだとインゴルドは書いています。いずれも、ある種の調和の道を探りつつ、何かを表現として生み出しながら、世界を少しずつ変えていく。

~~~

そうだったのか、って。僕の高校魅力化のアプローチ方法は、「人類学」的な「参与観察」の実践なのだなあと。「高校」や「役所」や「地域」に入り込み、ともに生活しながら、「調和」をはかっていく、というアプローチ。「コンサル」ではなく「参与観察」。それが僕の性に合っていたんだなあと。「学校」とか「学校化社会」に対して、人類学的で参与観察的アプローチをしたかったんだ、と。

そしてそれは、あらゆるアーティストにとっても同じだ、と。ああ、俺のことや、と。(笑)

でもさ、まなびとか、探究とか、もっと言えば、これからの観光とかエンターテイメントって、そっちに行くんじゃないか、って僕は思ってる。

最後に、これからの時代について。

~~~

インゴルドが言うように、目標に向かって脇目もふらず突き進んでいるあいだ、私たちは世界に対して存在しないかのようになります。おもしろいことはすべて道の途中で起きる。インゴルドはそう書いています。

ふらふらと寄り道もせず、文字通り「死んだように」、何も考えず、周囲のことにも他者にも注意を払わない人が、自分自身を変容させ、社会をよりより場所に変容させていくような、創造的な仕事ができるとは思えません。

そもそも社会も、人の人生も揺れ動き、変化し続けています。歩みを進めるうちに、どんな地平線があらわれてくるのか、きちんと注意を払いながら進み、いち早くその変化と調和の道を探る能力こそが求められているはずです。

かつて役にたったかもしれない「知識」を詰め込んで、それを一方的に現実にあてはめるように導くことに、どんな教育的な意味もないのです。

人生を切り開く「知恵」につながる学びは最初から予測可能な状況では生まれにくいものです。もともと考えもしなかった自分になることが、「成長」であるにもかかわらず、いまだにシステムに「乗る」ことを評価しようとする方向性が強調されています。

でも、そのシステムにうまく乗る能力は、システムそのものを刷新したり、あらたなものに創り変えたりする力とはまったく別物です。

システムの中で効率的に上手にふるまえることよりも、予測不可能で予定調和的ではない自然のなかで遊び回る経験のほうが、あらたに物事を創造するときの力になるようです。

重要なのは、既存のシステムに「乗る」だけではなく、そこからあえてはずれて、自分の足で一歩一歩、確かめながら歩くことなのだと思います。自分がどうやって生きていけばいいのか、どんな人間なのか、そんな答えのない問いにきちんと向き合う。それを大学で経験してもらえたら、という思いがあります。

~~~

これこそが「探究的学び」の目指すところなのではないか、と。

!!と思ったのはこの一節

「目標に向かって脇目もふらず突き進んでいるあいだ、私たちは世界に対して存在しないかのようになります」

うわあ「存在」しないのか、と。たしかに、目標に向かって脇目もふらずに進むということは、周りに影響され、自らも影響し、みたいなことを最小限にする、ということだもんなあと。

ここにも「存在」の喪失の原因があったのか、と。

あらためて、僕が取り戻したいのは、「存在」なんだなと。

この前言ってきた山形・朝日町の佐藤恒平さんと構想しているマイプロスピンオフ(自分と大人のための振り返り会)はこんな感じでどうかなあとぼんやり考えてみた。

メインテーマ:「発見」と「変容」(これは目標・目的ではなく、結果だ)

サブテーマ(ふりかえり項目)

「越境性:どのくらい越境したか」

「固有性:あなただからこそのプロジェクトか」

「対話性:他者や自分と対話し、違和感を発見したか」

みたいな感じかな。

その観点からプロジェクトを振り返る会っていうのをやってみたいな、と。

まなびの「場」、それはこれからの観光、これからのエンターテイメントのあり方とも重なってくるのだけど、あらためて。

~~~

一般的に、この木がこういう性質だという「知識」だけでなく、じっくり感覚を研ぎすましながら、木材そのものを観察し、手を動かしながら、その材料との関係を調整していくことが大切になります。それが「調和」を目指す探求の技術です。

この実践的なプロセスは、人類学者や職人だけでなく、あらゆるアーティストにとっても同じだとインゴルドは書いています。いずれも、ある種の調和の道を探りつつ、何かを表現として生み出しながら、世界を少しずつ変えていく。

~~~

「世界に入り込み、調和の道を探りつつ、何かを表現として生み出しながら、世界を少しずつ変えていく」

そんなアプローチを始めていく2022年にしていきたいと思います。