2024年05月31日

第三の自分

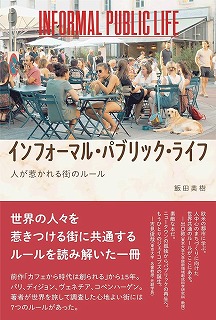

『インフォーマル・パブリック・ライフ』(飯田美樹 ミラツク)

著者の飯田美樹さんとは、学生時代の「エコリーグ」からのつながり。

25年くらい経ちますね・・・

この本の出版記念パーティーが火曜日に行われていて、すれ違いで東京に行ってしまい、

重大な機会を逸しました。。。

敬愛する上田信行先生も来ていたと聞いて二重のショック。

渋谷のPRONTOで30分ほど雑談してきました。ありがとうございました。

さっそく本、読み始めていますが、第1章 インフォーマル・パブリック・ライフからいきなり心を掴まれたのでメモ

~~~

『サードプレイス』を著した社会学者レイ・オルデンバーグはサードプレイスについて語る前に、「インフォーマル・パブリック・ライフ」について説明し、その核となる場のことをサードプレイスと呼んでいる。

インフォーマル・パブリック・ライフとは、肩書や社会のコードから一旦離れ、リラックスし、自分らしくいられる場のことである。そこは魔法のように人を惹きつけ、人を吸い寄せる力をもっている。

インフォーマル・パブリック・ライフの三つの意義

1 ソーシャル・ミックスを促す

多種多様な人たちがそこに集い、その存在を肌感覚で味わえること。映画や雑誌の中にではなく、実際に自分が立っている地平にこんなにも様々な人がいる。大道芸人として生きている人や、肌や髪の色、服装も仕事も異なる人が、同じように、ここでは幸せそうにリラックスして生きているのを肌感覚で知ることは、自分の幅を広げ、生きる勇気を与えてくれる。

2 カフェ・セラピー

訪れた人の視点を変え、視野を広げる。カフェのカウンターで、スタッフや隣り合った人たちと何気ない話をし、街を歩いて華やかなショーウインドウに見とれ、広場や公園でピクニックをする人々や走り回る子どもたちをぼんやり眺めているだけで、視線だけでなく思考も引っ張られ、次第に心すら動かされていく。すると、さっきまで問題に支配されていた頭の中が現れたようにスッとしていくのである。

3 本来の自分自身になれる

オルデンバーグの「第一の場所:家庭」「第二の場所:学校や職場」「第三の場所(サードプレイス):友人や知人と気楽に落ち合える場所」の視点を人間にも当てはめると

第一の自分:親や子どもといった家庭内での役割

第二の自分:学校や職場での役割

第三の自分:上記どちらの役割にも収まり切らない、より包括的なその人全体

「第一の自分」と「第二の自分」が板についてくると、次第に本来の自分と、仮面を被って演じていた自分との境界がわからなくなっていく。生活に余裕がなければ「第三の自分」に気づく暇すらないというなかで、本来の疎外された自分がひょっこりと顔を出すかもしれない場所、それがインフォーマル・パブリック・ライフなのだ。

~~~

!!!

「第三の自分」という言葉にピンときた。僕がつくりたいのも、そういう「場」なのではないかと。

さらに「第三の自分」についてエーリッヒ・フロム『自由からの逃走』を引用しながらつづく

~~~

本来の自己とは、精神的な諸活動の創造者である自己である。にせの自己は、実際には他人から期待されている役割を代表し、自己の名のもとにそれを行う代理人にすぎない。

本来の自己はにせの自己によって完全におさえられている。自己の喪失とにせの自己の代置は、個人を烈しい不安の状態になげこむ。かれは本質的には他人の期待の反映であり、ある程度自己の同一性を失っているので、かれには懐疑がつきまとう。このような同一性の喪失から生まれてくる恐怖を克服するために、かれは順応することを強いられ、他人によってたえず認められ、承認されることによって、自己の同一性を求めようとする。

~~~

うわー、つら、、、

~~~

人間にとって「第三の自分」つまり本来の自分こそが大事なのだとしたらどうだろう。するとすべてがあべこべに映り出す。「精神的な病気」と烙印を押されるような状況さえも、実は個人の責任ではなく、社会システムに無理やり適応しようとして起こったアイデンティティ・クライシスと言えないだろうか。

社会にうまく適応し、本来の自分を抑圧し、何もかもうまくいっているように見せかけても、実際には疎外された自分が、心の底で大きな悲鳴を上げ続けているかもしれない。

~~~

「第三の自分」。

この「第三の」という言い方が、サードプレイスと同じように、社会的意義としては、(序列的に)三番目に重要な、という印象を持ってしまいがちであるが、「第三の自分」こそが本来の自分であり、日本の都市のような効率化を最優先した社会の中の暮らしにおいてそれを発現する「場」は極めて少ない。

その「場」をどのようにつくるか。

それはもしかしたら、ツルハシブックスという新刊書店(2011-2016)だったのかもしれないし、昨年からスタートした「麒麟山米づくり大学」(2023-)も、日常的に行ける場所という意味ではそうで無いが、地方を舞台にした目的に向かいすぎないゆるいプロジェクトという手法で、「第三の自分」が発現する、発現しうる場をつくっているのかもしれない。

参考:麒麟山米づくり大学

https://komeuniv.jp/

若者にとって、生きるか死ぬかに値するほどの「アイデンティティ・クライシス」問題。

それをどうクリアしていくのか?

インフォーマル・パブリック・ライフは、その暗やみに一筋の光を灯している気がする。

楽しみに読み進めます!

2024年05月21日

ロックとスミスの「道徳」とルソーの「正義」

『贈与経済2.0』(荒谷大輔 翔泳社)

第2章 理想の社会をつくろうとする試みはなぜ失敗し続けるのか

第2次世界大戦とは、ファシズムとは、いったいなんだったのか?

さらには戦後民主主義や資本主義VS共産主義とは、みたいな問いに対して仮説を与えてくれる1冊。

著者は、その根本には明確に対立するはずの2つの「近代化」が同居した状態が現在の戦後民主主義であることを説明します。

~~~

ロックの社会契約論:自然状態で私的所有権が認められている

ルソーの社会契約論:「私的所有」こそが互いに競争し合うようになった原因

ルソー:共同体の「一般意志」を自分の意思とイコールにすることで「自由」を得る

⇒福祉国家としての共同体のあり方を提案

資本主義経済における「自由」:ひとりで「ほっといてくれ」

ルソーの自由:共同体へと自らを積極的にコミットさせること

ルソーの平等:社会福祉を通じた富の再分配によって実現されるべき

資本主義経済における道徳:市場原理のフェアネスを守ること

ルソーの道徳:みなで共有される一般意志

~~~

なるほど。

そのルソーの影響からマルクス主義とファシズムが生まれる。

~~~

マルクス主義のように理念を共有して共に社会を変えていこうとするルソー主義的な社会改革の運動が構造的に持つ陥穽として、「一般意志」への強制が起こる。そこには「私は違う意見である」という「自由」はありません。だからこそ「異分子の排除」が起こってしまう。

ファシズム:民衆の感性に寄り添って、一部資本家による政治・経済的支配を脱して格差を排した平等に生きられる社会を目指した。「植民地の解放」や「(高利貸しをしていた)ユダヤ人の排斥」などが起こった。

~~~

したがって、第2次世界大戦の対立軸としては資本主義VS反資本主義と言える、と著者は言います。

そして知っての通り、資本主義が勝利するわけですが、なぜか資本主義側が植民地の解放を行うのです。

著者によればそれは、

1 資本主義が「悪」とみなされる契機を減らすこと

2 植民地を解放しても宗主国として得てきた利得を放棄せずに済む方法が開発されていた

2については、本書にあるような

アメリカの「モンロー主義」における中南米地域への介入

などが挙げられますが、詳しくは本書を。

さらには、明確に対立していたはずのルソーの社会主義を各国が取り入れ始めたのです。

~~~

生存権を中心とする社会権や国際人権宣言などルソーが提示した財の再分配を行う「平等」が憲法に取り入れられるようになっていきます。

私たちが知っている戦後民主主義は、こうして資本主義経済の「道徳」とルソー主義的な「正義」が同居するかたちで成立することとなりました。しかし両者の「近代社会」は単に異なるだけではなく鋭く対立するものでした。

「戦後民主主義」として私たちが知っているものは、対立する2つの理念が調停不可能なかたちで同居する極めて特殊な政治形態と考える必要があります。

~~~

なるほど。

これは短い文章で現在の(政治)社会がどうしてこうなっているのか?を説明されていて、非常に勉強になります。

資本主義に対立するものとしてのルソーの社会主義

それは共同体における「一般意志」の共有を前提としており、

それこそが「異分子の排除」に直結している。

資本主義に対するオルタナティブな活動。

それは端的に言えば、「自由」と「平等」を得るための何か、であるだろうと思う。

しかしそれがルソー主義に基づいている限りは、共同体の一般意志が強制される場をつくってしまう。

もうひとつの道があるのではないか?

と著者は問いかける。

先を進めるのが楽しみな1冊です。

2024年05月16日

仕組まれた「自由」

『贈与経済2.0』(荒谷大輔 翔泳社)

アイデンティティ問題を探究する上での仮説

明治時代以降の三大発明「自分」「時間」そして「自由」

「自分」はスピノザとか中動態とかあたりから

「時間」は「まなびとあそび」「学級の歴史学」とかそのあたりから

でも、全部基本は近代社会成立からの流れですよね。

今回は「自由」の本丸に迫ります。

『贈与経済2.0』の第1章から。

~~~

社会分業制が成立するためには、ひとつ大きな前提があります。それは「お金さえ稼げば生活に必要な物資は賄える」という信頼が社会全体に浸透していないといけないということです。

とてもではありませんが、いつ役に立つかわからない「お金」を稼ぐためだけに全生活のリソースを割り振ることなど危険すぎてできないと言わざるをえないでしょう。

人々が安心して「自分の目の前の仕事」に注力できるためには、仕事の対価として獲得する「お金」によって、他人の労働の成果物を獲得できる見通しが人々に共有されていなければならないのでした。

お金を稼ぎさえすれば、他者の労働の成果物を獲得できるということが私たちの獲得した「自由」に他ならないのです。

~~~

なんということでしょう。(劇的ビフォーアフター風)

これが「自由」なのか。

地縁血縁のしがらみを抜けて、都市生活を送るという「自由」。

それは単に、「お金を稼げば、他者の労働の成果物を獲得できる」ということ。

これを「信仰」と呼ばずになんと呼ぶのだろうか。

わずか数百年で、僕たちはそれを内面化(身体化)している。

そして、話は、経済学の父「アダム・スミス」へと。

~~~

経済学の父と呼ばれる「アダム・スミス」は、経済学者ではなく、道徳哲学者でした。スミスの生きた18世紀の思想的課題は、まさに道徳をどうやって基礎づけし直すかということにありました。「市民」の台頭によって神学的な権威が弱められると、社会的な「よい/悪い」の判断基準をどこに求めたらよいのか曖昧になってきます。

スミスはある画期的な一歩を踏み出します。「共感はそれ自体快楽である」という議論を展開することで神に代わる道徳の根拠を得ようとしたのでした。つまり「多くの人々が共感できること」が「よい/悪い」を判断する基準として位置づけられることになります。

このスミスの道徳論には明確なメリットがあります。それは社会的な善悪を完全にボトムアップで決められるという点です。それでは、何がよくて何が悪いかを判断する基準を外部の権威に求める必要はありません。

この理論においては、個々人はそれぞれ自分の快楽を追い求めているだけで、その結果として社会全体の善悪の基準が決まるということも大きな特徴になっています。スミスによれば、この仕組みの中では、誰かが社会全体のことを考えて何が「よい/悪い」を判断する必要はないとみなされます

~~~

「自由」を実現するためのボトムアップで決められる道徳。

これがスミスが目指したものでした。

さらに、「平等」と「奴隷」制度について。スミスは奴隷を解放するべきだと説きます。

~~~

奴隷を使い続けるか、奴隷を解放するか、どちらが「お得」かを考えてくれとスミスはいいます。

奴隷を購入するには大きな初期投資が必要ですし、彼らの所有権を獲得してもランニングコストはゼロではありません。まがりなりにも住居を用意し食事も提供しなくては彼らは死んでしまいます。そして死んでしまえば、初期投資は無駄になってしまうわけです。そして何よりも奴隷は強いられて労働するわけですから高い生産性を望むことはできないでしょう。嫌々ながら無理やり働かせてもコストに見合う生産性は期待できないのです。

それより奴隷を解放してみなさいとスミスはいいます。まず奴隷を購入するコストを無くせます。労働者を雇うにはもちろん奴隷を違って給料を払う必要がありますが、分業性による単純労働の導入によって賃金を安く抑える仕組みができています。単純労働をさせる分には、熟練させるためのコストは低く押さえられますし、「嫌ならやめろ」と簡単に首を挿げ替えることができるようになったのでした。奴隷の生活を維持するための家賃や食費等のコストを考えれば、安く抑えられた労働者を雇うのにそれほど多くのコストをかけずにすみます。

そして何より重要なのは、労働者は「お金がなければ生きていけない」状況におかれているため、奴隷よりも能動的に働くという点です。彼らは最低限、食を失わないように頑張る必要がありますし、彼ら自身の欲望に基づいて一生懸命働く動機づけを自分たちで用意してくれます。

人々が市場原理のフェアネスを共有し、資本主義経済の「道徳」を内面化するためには労働者の間の「平等」は不可欠のものといわなければなりません。完全競争のもとでのフェアネスが達成されるためには、みなが同じ条件で競争することが必要とされるのでした。スミスの奴隷解放論はそれゆえ、単なる資本家にむけたコンサルティングではなく、彼自身の構想に基づいた一貫した主張というべきものと思われます。

~~~

うわー。

わたしたちが獲得した「自由」(平等も)とは、いったいなんだろう?と

完全に経済社会の要請でしかないんだなと。

尾崎豊がいっていた「仕組まれた自由」は、さかのぼればまさにここからなのではないかと。たぶんスミスさんも悪い人じゃなくて、すごく楽観的に、性善説的に、これで万事うまくいくよね、道徳ってこういうものだよね、って思っていたのだろうなあと。

スミスのおじさんは、1723年生まれ。

いまから300年前に思いを馳せれば、神に代わる新しい道徳をつくらねば、という使命感のもとで、社会システムを構想したのだろうなと。

第1章しか読んでいませんが、僕は尾崎豊が歌った「仕組まれた自由」の「仕組まれた」の中身を知ることになりました。

ステキな1冊をありがとうございます。

2024年05月13日

プロとアマチュアのあいだの「余白」をつくる

『余白思考』(山﨑晴太郎 日経BP)

「ともにつくる」を再定義するタイミング。

誰と誰が何をどのようび「ともにつくる」のか?

「個」と「場」の往還によるResponsibilityの醸成

これは只見高校の総探コンセプトなのだけど。

金曜日にプロジェクトふりかえりのインタビューワークを

やってみて思ったことは、

ふりかえり後の2人ペアでのインタビューによって、プレゼンテーションを「ともにつくる」という設計が可能かもしれないと思った。

プレゼンのコアメッセージを「引き出す」という意識で、インタビューをすること。

「私が今回のプロジェクトを通して発見したことは〇〇です」の〇〇を一緒に探すためのインタビューとすること。

その発見を「ともにつくる」こと。

1 私が発見したことは〇〇です

2 プロジェクト内容は〇〇で、結果は〇〇でした

3 印象に残ったことは、〇〇です

4 やる前とやる後では、私はこのように変わりました

5 次回やるとしたら〇〇に取り組みたいです

6 今回の一番の発見は〇〇でした

こんな感じの定型文でもいいのかもしれない

大切なのは、インタビュー相手によって「引き出される」感覚かも。

「引き出した」「引き出された」を体感すること。

「創造」はどこに生まれるのだろうか?

そんな問いが生まれた。

仮説は「プロ」と「アマチュア」のあいだに生まれる、ということ。

『すべての仕事はクリエイティブ・ディレクションである』(古川裕也 宣伝会議)

この本にある「コア・アイデア」を選定することはつまり、範囲を限定する、ということ。

その範囲内で、突破していく、ということ。

プロフェッショナル(専門家)とは、そういうことだ。

その分野で他の人よりも秀でていること、が大切である。

それは「分業の時代(効率化の時代)」とリンクしているのかもしれない。

一方で時代は変わり、創造性が大切であり、

そのためのコラボレーション(協働)がさまざまなことが行なわれている。

もしかしたら、「プロ」と「アマチュア」のあいだをデザインすることが

「コーディネーター」の醍醐味なのかもしれない。

学校で言えば、先生というプロと、高校生や地域の人というアマチュア。

町で言えば、先生や生徒というアマチュアと地域の人というプロ

企業で言えば、社員というプロと、ファンというアマチュア

僕が「水戸留学:2015年~18年の茨城大学職員期間のこと」で

もっとも学んだことは、カレーキャラバンから学んだ「アマチュアリズム」なのだけど

参考:「予測できない」というモチベーション・デザイン(17.5.19)

http://hero.niiblo.jp/e484808.html

「予測不可能性」を楽しめる「アマチュア」だからこそできることだ。

サッカーで言えば、プロサッカー選手とサポーターの関係のようなものだ。

それは、この前言っていた「学び」と「遊び」のあいだにも通じる

参考:「あそび」の復権(24.2.11)

http://hero.niiblo.jp/e494585.html

その「あいだ」に可能性(創造性)が詰まっているのではないか、と思った。

それが僕がつくりたい「余白」なのではないか、と思った

『余白思考』によれば、

余白のイメージは次の7つだ

1 なんでも受け止める巨大なクッション

2 曖昧で言葉にできない思い

3 おもちゃ箱

4 なんとなくやりたい気持ち

5 なんか好き

6 体感ベース

7 いつでも終わらせることができる自由

そんな「場」を学校でも作れるのではないか。前述のインタビューで引き出したいのはまさに、曖昧で言葉にできない思いや、なんとなくやりたい気持ちや、なんか好き、なのではないか。

それを自分だけで作るのではなく、2人ペアでつくっていくこと。

自分は、自分のプロフェッショナル(専門家)である。

だからこそ、見えないものがある。

それを「偉大なる素人」からの質問によって引き出す。

プロ集団の中に、アマチュア性を入れていく場をつくること。

その中で創発されたアイデアをプロの力で実現していくこと

プロとアマチュアのあいだに場と余白をつくる。そして「創造」「創発」を生む。

それはひとりひとりにとっても同じで自身や場のプロ性とアマ性のあいだに、生きる意味、アイデンティティが創造される、のかもしれない。

コーディネーターは演出家に似ている。いま目の前の舞台(場=機会)を最優先し、1人ずつの人を配役だとしてデザインする。先生も生徒も同じ1プレイヤーとして生かすこと。コーディネートとは、劇団づくり。先生をプロとしてリスペクトしながら、アマチュアである高校生や地域の人たちとやってみて、ふりかえること。

それが僕の方法かもしれません。

2024年05月06日

継承すべきなにものかを持っている人だけが

『すべての仕事はクリエイティブ・ディレクションである』(古川裕也 宣伝会議)

読み終わりました。

強くおススメしたい1冊です。

読後にグッとくるものがあります。

まず「新しさ」について

~~~

そのアイデアは対象物を事前事後でより良い状態に変化させるのか?

新しさとは、時間的・歴史的概念である。過去との相関性のなかで、「歴史的コンテキスト」という視座からのみ、新しさは生み出すことができる。そして、認識することができる。

今までの歴史の流れをこのように変えた。今までの歴史になかったこういう要素を加えた。今までの歴史にこういう視点を持ち込んだ。今までの歴史を逆流させた。今みでの歴史になかった方法を発明した。などなど。

~~~

そうそう。「新しさ」をアウトプットしたいなら、まず過去を徹底して学び、振り返らなければならない。何がやられていて、何がやられていないのか。そのために歴史を学ぶのだな、と。「探究活動」こそ、過去を、過去から学ばないといけないよなあと。

単体では課題は解決しない。だからこそ課題なのだ。何かをデザインするしかない。地域はアイデア、つまり「ひらめき」と「直感」を必要としている。そのためにはまずは歴史を学ぶこと。もう一つは場でそれを起こすこと。

そして、「不確実性」について

~~~

人は何もわからなければ、死にものぐるいで答えを見付け出そうとする。けれど、いったんわかってしまうと、経験から想像し、一から考え直すことはありません。私たちには不確実性が必要です。

不確かであればこそ、どのようにすべきか、掘り下げて自問するようになります。クリエイティブな会社であり続けるために必要なのはカオスだと思います。カオスは秩序が成し得ないことをもたらします。

秩序が決して求めないことを要求する。秩序が隠そうとすることを暴露する。カオスこそが、本当に成長を促してくれて、意味のあるモノづくりを求めてくる唯一のものです。カオスこそが、クリエイティビティを育むのです。

~~~

右脳から入って、左脳に落として、購買させるのが広告だとすると。キーワードや画像・動画という右脳から入って、左脳というか方向感・目指すもの・ビジョンを示して、プラスアルファで身体性に訴える、っていうのがこれからの方法なのかもなあ。

さらに、「祭り」とはなにか?

~~~

祭りとはなにか?

・本来は地域を限定しているもの(コミュニティの内部のためにやるもの)

・「祝祭性」と「参加性」

・参加者全員の陶酔感・一体感

~~~

これをいかにつくれるか?

がコミュニティ形成のカギかもしれない。

さらにメモ

~~~

「主語」の力である。それがすべてなのだ。残酷だけど、これがブランドの本質であり、ブランディングとは、主語の力を強くする運動に他ならない。

ヒトは、今まで、学生や職業というコミュニティに一義的に強く属していた。けれど、これからは、自分の望むコミュニティに、好きなだけ参加することができる。複数のtribeに。

何を継承し何を破壊し何を新たなに付け加えるか。掛け算の左側をグッチの歴史と置いたとき、今この時、何を右側に置くと、いちばんチャーミングで、人が新しいと感じる衝突・対立が生まれるか?

起業する若者のビジネス・デザイン

1 課題解決のアイデア

2 テクノロジーを信じる

3 起業ありき

課題⇒アイデア⇒エクゼキューションというプロセスに乗っているわけではない

たとえば、これは世界を変えるはずだ!という「テクノロジー」を信じてスタート。

アイデアが課題に先行するのだ。課題があって、それに対してアイデアが存在するのではない。

~~~

「アイデアが課題に先行する。」まさに、いま高校の授業で僕が探究しているところ。

「場」から生まれる「直感」が課題に先行する探究っていうのがあり得るのではないか。

第6章「世界にはアイデアが足りない」はこんな一節から始まる。

~~~

「広告業界は、これからどうなっていくんでしょう?」

愚問である。なぜか。その問いからは何も生まれないからだ。むしろ、こういう視座を持つべきだと思う。

「広告の仕事で獲得した能力を使って、今までやったことのないどんなことができるだろう」

⇒広告の仕事で様々な能力を持ってしまった人たちが、これからは、広告以外のフィールドでいい仕事をしていくだろう

~~~

こんな愚問を投げかけていないだろうか。

AIでどうなっちゃうのでしょう?とか、

分校になったらどうしましょう?とか

農業従事者の高齢化でどうなっちゃんでしょう?とか

投げかけているヒマはないのです。

これまでに獲得した能力を使って、新たな領域へと行くのです。

種目は非連続だけど、能力・技術は連続。そんな場所へ。

ラストに、「教育」についての本質的な一言を。

~~~

教育とはサクセッション=継承のことに他ならない。だとすると、継承すべきなにものかを持っている人だけが、若い人たちを教えて意味があることになる。

~~~

教育に携わっていると思っている全ての人に問いかける一言。

あなたが持っている「継承すべきなにものか」とは何ですか?

2024年05月03日

はじめの1割。最後の1割。

『すべての仕事はクリエイティブ・ディレクションである』(古川裕也 宣伝会議)

読書日記。

『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』に引用されていたので購入。

これは。

「地域みらい留学」新規参画校の皆様におススメしたい1冊です。

自分たちの学校(地域)の価値は何で、

どんな中学生に来てほしくて

どんなメッセージを中学生に伝えるのか

まずはメモ。クリエイティブディレクターができることすべきこと(P22)より

~~~

1 定義する:他者と共有するために、言葉にする

2 仮説を立てる:課題に対する仮説を提示する

3 プリンシプルをつくる:やっていいこととやってはいけないことを規定する

4 全体像を把握する:いちばんカメラを引いて眺める

5 ベストな悩み方を示す良い悩み、適切な悩みを提示する

6 アイデアの善し悪しがわかる:目的に対してアイデアの良い悪いを判断する

~~~

なるほど。

どれも大切だなあ。

そして第1章 クリエイティブディレクターがすべき4つのこと(P31)

1 ミッションの発見

2 コア・アイデアの確定

3 ゴールイメージの設定

4 アウトプットのクオリティ管理

これ以外のことはしなくていい。

1 ミッションの発見

「課題」ではなく「ミッション」。「課題」=「困っているコト」。

「その問題は本当の問題なのか?」と問いかけ、アイデアを考えるべき範囲を限定して、考えやすい状態にすること。それが、ミッションの発見という最初の仕事になる。

もうひとつ、ミッションを顧客側から観察し、確定すること。まだ、それほど顕在化・言語化されていないけれど、どうも確実に存在しそうな社会的・潜在的欲求を仮設することである。

ブランドがミッションとカスタマーの欲望とがミートする領域を想定しておかなくてはならない。

ボルボの夜中の自転車事故を無くすための塗料を開発したキャンペーン。自動車メーカーという原罪。世界から交通事故をなくすこと、それに対する持続的貢献こそがボルボのブランド価値を高める。

これから、これが来そう、とか、これが確実に儲かりそう、とか、この辺が空いている、とかではなく、世界にとって重要なミッションをいちばんのコアに置いて起業するのである。

2 コア・アイデアの確定

そのブランドは、そもそも何のためにこの世にあるのか。何をするために生まれてきたのか。誰にどんな種類の幸福をもたらす能力があるのか。どういうことに、どういう風に役に立つのか。

そのブランドの本質の本質の本質の本質は何か。

ミッションから生み出されたコア・アイデアが規定している範囲以外は考えさせてはいけない。なぜなら、その範囲にのみ、今回の宝は眠っているはずだから。コア・アイデアを確定するということは、他の可能性をすべて捨て去ることなのである。

コア・アイデアの果たす役割も2005年くらいから大きく変化した。深化したのだ。

それは、おそらく、企業が置かれている社会的位置の変化によるものだと思われる。すべての企業か、本業の利益だけでなく、企業としての社会的責任を明確に果たさなくてはならなくなってきている。

ブランドの価値を決めてコア・アイデアを確定することは、ひとつ以外の、他のすべての可能性を捨てることだ。ひとつの価値しか認めないということだ。やるべきことを限定するということだ。そういう意味で、「ブランドの存在意義⇒コア・アイデア」は、広告だけでなくすべての対外活動において決定的に重要な役割を果たすことになる。

世界的に評価されている仕事の多くが、人類にとって普遍的で受け取りやすい、反対できないコア・アイデアを設定している。

ブランドとは、哲学そのものであることがわかる。自分の価値を定義して、それを世界の中に、歴史の中に、置くこと。その時、重要なのは、近未来形のコンテキストで語ることだ。

ブランドメッセージは、現時点における自己紹介ではない。自分たち固有の哲学、存在意義という不変的なことから、これから世の中に向けて、どう作用することができるのか。世界のどのパートを変えていくことができるのか。未来についての意思表明が含まれていなければならない。

3 ゴールイメージの設定

このゲームで最も重要な登場人物は、カスタマー、あるいはみんな、あるいは世界である。すべては、そこで起こる。プレゼンテーション・ルームではない。彼らを、ゲームの共犯者に適切に巻き込むことが、ブランド・コミュニケーションには、不可欠なのである。

ゴールイメージの設定とは、ターゲットとの接触面を設計することである。ここで重要なのは、みんなが自分に関心があると感じること。この接触面は、もともとほぼ100%感覚的な場面で、左脳的な領域ではない。

あらゆる出会いは、ひたすら感覚的身体的なものであって、そこで受容してしまったブランドに対する「感じ」は、よほどのことがない限り、変わらない。

ゴールイメージの設定とは、アイデアの意味を超えて「こんな感じ」を設計し、共感を形成し、ヒトを動かすのが仕事である。肉体的直感的に受容されなければ、共感は形成できない。それは明らかに非論理的出来事だ。

4 アウトプットのクオリティ管理

「びっくり」と「はたひざ」(はたとひざをうつ、です)

surprise と make senseである。

Good Surpriseということになる。優れたアウトプットには、すべて、このふたつが含まれている。例外はない。

このふたつが含まれていない傑作は歴史上存在しない。

「びっくり」⇒異常値

表現は「対立」から生まれる。

「はたひざ」=最終的説得力

~~~

いいなあ。いい本。

ラストはこちら。

論理だけでは何もできない。仕事の最終的な「くる・こない」を決定するのは、残り2割の論理を超えた部分なのだ。はじめの1割。最後の1割。

そこだけは非論理的なのである。直観的本能的感覚的肉体的右脳的なのである。理性だけでは制御しきれないのである。どこから生まれるのか、どうしてこれがいいのか。実は誰にもわからない闇雲なゾーンなのである。

これ、地域みらい留学参画初年度校、いや、もちろん僕らのチームにも贈りたい本です。

2024年05月01日

「学習」ではなく「認知的変化」を「創発」する

『私たちはどう学んでいるのかー創発から見る認知の変化』(鈴木宏昭 ちくまプリマ―新書)

昨日の「衝動」に続いて、今日のテーマは「創発」。

長年、「場のチカラ」と言っていた「何か」をようやく掴める時がきた、そんな興奮がある。

この本のキーワードは「認知的変化」「無意識的なメカニズム」「創発」である。

まず「学習」と呼ばず、「認知的変化」と呼ぶ。

そして「認知的変化」が起こっているプロセスは意識的に進まなく、無意識的に起こるということ。

さらに「創発」ということは「還元不能性」「意図の不在」であるということ。

まずは「第2章 知識は構築される」より

~~~

知識は伝わらない。なぜならそれは主体が自らの持つ認知的リソース、環境の提供するリソースの中で創発するものだからだ。(中略)それらリソースを利用したネットワーキングとシミュレーションが行われる。また知識は環境の提供する情報をうまく組み込むことで生み出される。だから知識はモノのように捉えてはならず、絶えずその場で作り出されるという意味で、コトとして捉えなければならない。そうした性質を持つ知識は、粗雑な伝達メディアであるコトバで伝えることはとても困難だ。

モノ的知識観⇒コト的知識観

私たちの知識、それに基づく行動が場面、状況、環境の要素と切り離せない関係にあるという点だ。

~~~

なるほどね。10代の頃に聞いたヒットソングが突然流れてくると、あの頃にもっていかれて、胸が苦しくなるのと同じですね。(違うか)

さらに、「第5章 ひらめくー洞察による認知的変化」より「ひらめき」のところから意識と無意識について抜粋。

~~~

意識の知らない間に、寡黙で働き者の無意識的な学習のシステムが働き、それがよい配置の増大、つまり制約の緩和を支えているのだ。意識の方はボンクラだから、それにまったく気づけない。

そして無意識システムが学習を重ね、相当程度までよい配置のパターンを作り出す。すると、意識システムもさすがにそれに気づく。そして「わかった」と叫んで、成功を横取りしているのだ。

だから、ひらめきが突然訪れたかのような印象が生み出されるのは、意識システムがボンクラであることから生じる錯覚なのだ。

~~~

次に「身体性」についての言及を

~~~

環境の側から提供される視覚情報だけではなく、身体動作を環境に加えることにより、新たな視覚情報、場合によっては触覚、聴覚情報なども得られる。こうした情報が組み合わさって新たな環境が生成される。するとはじめとは異なった探索空間が生み出される。そうした中に、解決のためのヒントが潜んでいることもある。(P159)

また行為、身体動作というのは、単に手や足の動きだけにとどまらない。それと関連した認識、感情も一緒になって脳の中で活性化される。

~~~

そうそう。

きっと「場のチカラ」ってそういうことが言いたかったのだろうなあと。

「第6章 教育をどう考えるか」では、徒弟制について言及する。(生田久美子『「わざ」から知る』より)

~~~

徒弟制の学習の過程は、模倣、繰り返し、習熟という道筋を辿る。しかもそれらは非分割的である。

学習者=弟子は、師匠や先輩の振る舞いの要素化されない全体を観察し、それを模倣する。そこには基礎も応用も存在しない。つまり最初から目指すものの全体像が提示され、そこに向けて練習を重ねるのだ。これは学校での学習が、なんだかわからないけど将来ひつようになる(はず)という形で進められるのと対照的である。

もう一つの特徴として、評価が不透明であることが挙げられている。(中略)学習者は何が自分の問題であり、そのために何をなすべきかを自ら探索しなければならない。生田はこのプロセスを「学習者自らが習得のプロセスで目標を生成的に拡大し、豊かにしていき、自らが次々と生成していく目標に応じて段階を設定している」(前掲書)

弟子は師匠の作り出す世界に潜入しようとするが、はじめはうまくいかない。そこで自分の中のリソース、状況の提供する曖昧なリソースを揺らぎながら探索し、新たな目標を生成するという創発的な学習が行われていると思われる。

こうした観点からすると、大学教育でのルーブリックなどのように、達成の度合いを細かく定義し、それをわかりやすく学習者に伝える方法は、学習者自身による目標の生成的拡大を阻害するという側面を持つということがわかるだろう。

~~~

いいですね。

「ジェネレーター」にも通じる話です。

~~~

学習者の知的協力である。

教育はいうまでもなく、相互作用の場面である。だから教師が一方的に努力しても教育は成立しない。それは単に情報伝達にすぎない。学生が教師からの情報に対して自ら働きかける、そして掘り下げる=身体化する、拡げる=関連付ける、それを使いながら考える、そうした構築のための努力なしには知識は生み出されない。

またそうした協力によって、教師にも認知的変化が起こる。

~~~

「場のチカラ」の正体。

もう少しでつかめそうだ。