2019年05月22日

「価値とは何か?」を問うこと

大学を退職してから、

大学生とかかわる時間は少なくなりましたが、

茨城・日立の(株)えぽっくがプロデュースしている

茨城大学iopラボのための「場づくりラボ」

※次回は6月14日(金)16:00~18:00

http://www.ibaraki.ac.jp/commit/ioplab/2019/04/261832.html

企業取材型インターンシップ「チームひきだし」

※現在クラウドファンディング挑戦中です!(残り2日!)

https://a-port.asahi.com/updates/tabisuru_sassi/

そして(公社)中越防災安全推進機構がプロデュースする「にいがたイナカレッジ」

☆まもなく夏の1か月インターン募集開始

https://inacollege.jp/

新潟市×イナカレッジのプロジェクト「トビラ」

☆6月1日(土)にキックオフイベント開催

https://inacollege.jp/blog/2019/04/26/tobira0601/

の4つのプロジェクトにかかわっています。

この週末も、場づくりラボとイナカレッジラボだったのだけど。

あらためて、どうして自分がそこに至るのか?を考えてみると。

イナカレッジラボの時に言っていたのは、

イナカレッジの最大の魅力は、

「価値とは何か?」を問う機会を得るということ。

場づくりラボの話していたのは、

「場づくり」っていう言葉が響いていないんじゃないか?

それを挟んだ朝活でふと思ったのは、

大切なのは「自己効力感」ではなくて、

「成長的知能観」(⇔固定的知能観)

であり、チームでそれを作っていくことなのではないか。

そもそも自分とか自信とかって

ウソなんじゃないかって。

それを実感(体感)できるプロジェクトを

つくりたいのではないか?って思った。

「プロジェクト」の定義は、「新たな価値を創出する有期性の業務のこと。」

つまり、プロジェクトを設定するとは、「顧客」「価値」「期限」を決めることなのだけど、

その「価値」の部分に

「遊び」をつくるというか、

事前と事後で新たな「価値」を設定するというか、

やっている間にチーム内で「価値」を設定していくというか、

そういうことなのだろうと思った。

イナカレッジの1か月プログラムは、

3人でアウトプットするものをだんだんと決めていくし、

「チームひきだし」の取材後の冊子作りは、

それぞれが感じたことを共有して、

何を発信していくか決めていく。

昨年9月、ひきだしとイナカレッジに参加して一番の気づきは、

「アウトプットするのはチームの力ではなく場のチカラ」だということだった。

「プロジェクト」の「価値」がプロジェクトを始まる前には

(明確には)決まっていない。

それによって、

「価値とは何か?」という問いが生まれていくこと。

その問いが集まる「場」に身を投じていく、溶かしていくこと。

場と一体化するというか、場の構成物となるということ。

そうして出てくるアウトプットについて、また振り返ること。

たぶんその繰り返しが必要で、それが価値なのだろうと思う。

「価値と何か?」っていう問いの中に身を投じること。

たぶん、それが通常の企業インターンとは違うのだろうと。

「期待する成果」や「求める人材」

っていうことじゃないアウトプットとインプットをしていくこと。

そのために「場」のチカラを高める必要があるし、

その「場」をどう作るかを?っていうのが

僕の現代美術家ポジションなのかもしれないなと。

大学生とかかわる時間は少なくなりましたが、

茨城・日立の(株)えぽっくがプロデュースしている

茨城大学iopラボのための「場づくりラボ」

※次回は6月14日(金)16:00~18:00

http://www.ibaraki.ac.jp/commit/ioplab/2019/04/261832.html

企業取材型インターンシップ「チームひきだし」

※現在クラウドファンディング挑戦中です!(残り2日!)

https://a-port.asahi.com/updates/tabisuru_sassi/

そして(公社)中越防災安全推進機構がプロデュースする「にいがたイナカレッジ」

☆まもなく夏の1か月インターン募集開始

https://inacollege.jp/

新潟市×イナカレッジのプロジェクト「トビラ」

☆6月1日(土)にキックオフイベント開催

https://inacollege.jp/blog/2019/04/26/tobira0601/

の4つのプロジェクトにかかわっています。

この週末も、場づくりラボとイナカレッジラボだったのだけど。

あらためて、どうして自分がそこに至るのか?を考えてみると。

イナカレッジラボの時に言っていたのは、

イナカレッジの最大の魅力は、

「価値とは何か?」を問う機会を得るということ。

場づくりラボの話していたのは、

「場づくり」っていう言葉が響いていないんじゃないか?

それを挟んだ朝活でふと思ったのは、

大切なのは「自己効力感」ではなくて、

「成長的知能観」(⇔固定的知能観)

であり、チームでそれを作っていくことなのではないか。

そもそも自分とか自信とかって

ウソなんじゃないかって。

それを実感(体感)できるプロジェクトを

つくりたいのではないか?って思った。

「プロジェクト」の定義は、「新たな価値を創出する有期性の業務のこと。」

つまり、プロジェクトを設定するとは、「顧客」「価値」「期限」を決めることなのだけど、

その「価値」の部分に

「遊び」をつくるというか、

事前と事後で新たな「価値」を設定するというか、

やっている間にチーム内で「価値」を設定していくというか、

そういうことなのだろうと思った。

イナカレッジの1か月プログラムは、

3人でアウトプットするものをだんだんと決めていくし、

「チームひきだし」の取材後の冊子作りは、

それぞれが感じたことを共有して、

何を発信していくか決めていく。

昨年9月、ひきだしとイナカレッジに参加して一番の気づきは、

「アウトプットするのはチームの力ではなく場のチカラ」だということだった。

「プロジェクト」の「価値」がプロジェクトを始まる前には

(明確には)決まっていない。

それによって、

「価値とは何か?」という問いが生まれていくこと。

その問いが集まる「場」に身を投じていく、溶かしていくこと。

場と一体化するというか、場の構成物となるということ。

そうして出てくるアウトプットについて、また振り返ること。

たぶんその繰り返しが必要で、それが価値なのだろうと思う。

「価値と何か?」っていう問いの中に身を投じること。

たぶん、それが通常の企業インターンとは違うのだろうと。

「期待する成果」や「求める人材」

っていうことじゃないアウトプットとインプットをしていくこと。

そのために「場」のチカラを高める必要があるし、

その「場」をどう作るかを?っていうのが

僕の現代美術家ポジションなのかもしれないなと。

2019年05月19日

「場」に差し出すことしかできない

茨城大学iopラボのための「場づくりラボ」

2019年の第1回に行ってきました。

意外だったのが、

「場」はもうあるんだって思っていること。

水戸市内には、ここ数年で、コワーキングスペースや

イベントスペースが何件もできている。

イベントやるとき、どこの会場を使おうか?

って選べるくらいの場がある。

「場」って書いたけど。

僕が「場づくり」とか「場」っていうときは

ハードではなくて、非常に短期的なものを指している

ということをあらためて感じた。

それは、クルミドコーヒーの影山さんと話しているときに。

場のチカラの構成要素を

誰と、いつ、どこで

と僕は表現するのに対し、

影山さんは、

関係性、記憶、空間

だという。

これ、それぞれが上の条件を時間軸的に伸ばしているんだなと思った。

そういえば、昨年シリーズでやっていた

「場づくりラボ」も基本的にはワークショップをやっていたなあと。

僕はエンターテイメントの本質を

「予測不可能性」だと思っていて、

だからこそ、目標決めて始めるっていうのが

あまり好きではなかったのだけど、

「THE TEAM 5つの法則」(麻野耕司 幻冬舎)

に書いてあった

「成果目標」「行動目標」「意義目標」の関係性

を見て、

ああ、ぼくが嫌だったのは、

「目標」ではなくて、「成果目標」だけを見てしまうこと

なのだなあと。

なんのためにその成果目標なんだっけ?

みたいな意義目標がないと、

つまんないんだなと。

意義目標があれば、

成果目標は仮説であり、行動目標はもっと仮説なんだと。

僕は「いまこの瞬間」がとても大切で、

それを存分に楽しみたいという動機が根源的にあって、

そこには「予測不可能性」が必要なんだっていう。

そういう「場」をつくりたいと思っているんだなと。

だから「場づくり」と言いながら、

チューニングとかファシリテーションとか

をやっていたのではないかなと。

そして昨日もうひとつ。

いわゆる「自信」について。

「自己効力感」とか

「自己肯定感」とか。

ちょっとこの2つのニュアンスは違うみたいですが。

https://news.yahoo.co.jp/byline/yokoyamanobuhiro/20171105-00077783/

そもそも。

「自己」っていうのが違うんじゃないのかって思い始めました。

(短期的な)「場」を主語にしてみる。

学びの構図も、

教える側と教えられる側という1対1の関係として

見るのではなくて、

「場」として見る。

先生(だと思われている人)は

「場」に伝えたい何かを差し出す。

生徒(もしくは弟子)は、その「場」から何かを受け取る。

だからこそ、内田樹さんがいうように、

教育とは入力と出力が一致しない営みになるのだと。

たぶん、その感覚。

チームだって、1つ1つのミーティングだって、

僕から見れば「場」だ。

アウトプットを出すのは場のチカラであり、

個人は場に溶けてしまえばいい、

っていうのはきっとそういうことなのかもしれない。

自己効力感なんて不要だと思う。

あなたが「ひとりで」何かを成し遂げる必要なんてないのだから。

それよりは、「やればできるかもしれない」という

成長的知能観を持ちうるチームに出会うこと。

パートナーを見つけること。

そうすれば自信は不要なんだって。

スピノザが言うように、

意志なんて存在しない、としたら、自信なんて不要だよね。

自分が何かを成し遂げるわけではないのだから。

場の構成員として、自らを場に差し出す。

それしかできない。

桜新町の屋台は、それを肌感覚で感じられる場なのかもしれない。

2019年の第1回に行ってきました。

意外だったのが、

「場」はもうあるんだって思っていること。

水戸市内には、ここ数年で、コワーキングスペースや

イベントスペースが何件もできている。

イベントやるとき、どこの会場を使おうか?

って選べるくらいの場がある。

「場」って書いたけど。

僕が「場づくり」とか「場」っていうときは

ハードではなくて、非常に短期的なものを指している

ということをあらためて感じた。

それは、クルミドコーヒーの影山さんと話しているときに。

場のチカラの構成要素を

誰と、いつ、どこで

と僕は表現するのに対し、

影山さんは、

関係性、記憶、空間

だという。

これ、それぞれが上の条件を時間軸的に伸ばしているんだなと思った。

そういえば、昨年シリーズでやっていた

「場づくりラボ」も基本的にはワークショップをやっていたなあと。

僕はエンターテイメントの本質を

「予測不可能性」だと思っていて、

だからこそ、目標決めて始めるっていうのが

あまり好きではなかったのだけど、

「THE TEAM 5つの法則」(麻野耕司 幻冬舎)

に書いてあった

「成果目標」「行動目標」「意義目標」の関係性

を見て、

ああ、ぼくが嫌だったのは、

「目標」ではなくて、「成果目標」だけを見てしまうこと

なのだなあと。

なんのためにその成果目標なんだっけ?

みたいな意義目標がないと、

つまんないんだなと。

意義目標があれば、

成果目標は仮説であり、行動目標はもっと仮説なんだと。

僕は「いまこの瞬間」がとても大切で、

それを存分に楽しみたいという動機が根源的にあって、

そこには「予測不可能性」が必要なんだっていう。

そういう「場」をつくりたいと思っているんだなと。

だから「場づくり」と言いながら、

チューニングとかファシリテーションとか

をやっていたのではないかなと。

そして昨日もうひとつ。

いわゆる「自信」について。

「自己効力感」とか

「自己肯定感」とか。

ちょっとこの2つのニュアンスは違うみたいですが。

https://news.yahoo.co.jp/byline/yokoyamanobuhiro/20171105-00077783/

そもそも。

「自己」っていうのが違うんじゃないのかって思い始めました。

(短期的な)「場」を主語にしてみる。

学びの構図も、

教える側と教えられる側という1対1の関係として

見るのではなくて、

「場」として見る。

先生(だと思われている人)は

「場」に伝えたい何かを差し出す。

生徒(もしくは弟子)は、その「場」から何かを受け取る。

だからこそ、内田樹さんがいうように、

教育とは入力と出力が一致しない営みになるのだと。

たぶん、その感覚。

チームだって、1つ1つのミーティングだって、

僕から見れば「場」だ。

アウトプットを出すのは場のチカラであり、

個人は場に溶けてしまえばいい、

っていうのはきっとそういうことなのかもしれない。

自己効力感なんて不要だと思う。

あなたが「ひとりで」何かを成し遂げる必要なんてないのだから。

それよりは、「やればできるかもしれない」という

成長的知能観を持ちうるチームに出会うこと。

パートナーを見つけること。

そうすれば自信は不要なんだって。

スピノザが言うように、

意志なんて存在しない、としたら、自信なんて不要だよね。

自分が何かを成し遂げるわけではないのだから。

場の構成員として、自らを場に差し出す。

それしかできない。

桜新町の屋台は、それを肌感覚で感じられる場なのかもしれない。

2019年05月19日

「屋台」のある街

東急田園都市線

桜新町駅徒歩3分のところに、

小さな神社「桜神宮」がある。

あれ。

鳥居の横に何かありますね。

人だかりができている「屋台」です。

やっているのは吉池くんと近所の小学生。

アメ横直送のシシャモが七輪であぶられていました。

吉池さんとは、昨年の11月1日@大阪での

「ながしのこたつ」がご縁でお会いしました。

阪急百貨店の前での「ながしのこたつ」

その時に

「ぼく、東京で屋台やってるんです」

って自己紹介されて、

えっ。

屋台やってるって何?

みたいな感じで知り合ったのだけど、

僕が大好きな著者の人のところで働いていたり、

アメ横の魚屋さんにいたり、不思議な人なんですけど、

一度いってみたいなあと思って、行ってきました。

屋台には、次から次へと地元の集まってきます。

そこで近所の小学生の男の子。

お手伝いをしています。

これ、楽しいだろうなと。

そういえば、ツルハシブックスにも、屋台があったな、と。

「屋台」のある街に住んでいた、っていう記憶。

それはその子の人生にとってどんなに大きいだろう?

「地元のまちに屋台があってさあ。

変な兄ちゃんがやってたんだよね。

小学生のとき、そこ手伝ってたんだよ」

って。

あ、そういえば「タナカホンヤ」もそんな感じかもしれないですね。

僕にとってはそれが、

「スナックたこ焼き」(スナックを改装せずにたこ焼きを売っていたお店が地元の駅前にあった)

だったのかもしれないけどね。

11月に大阪で話していた時のテーマは

「リアルメディア」(身体性を伴ったメディア)

だったのだけど、まさに桜新町の屋台はそんな感じだったなと。

そして、テーマは「場」へと移っていきます。

つづく。

桜新町駅徒歩3分のところに、

小さな神社「桜神宮」がある。

あれ。

鳥居の横に何かありますね。

人だかりができている「屋台」です。

やっているのは吉池くんと近所の小学生。

アメ横直送のシシャモが七輪であぶられていました。

吉池さんとは、昨年の11月1日@大阪での

「ながしのこたつ」がご縁でお会いしました。

阪急百貨店の前での「ながしのこたつ」

その時に

「ぼく、東京で屋台やってるんです」

って自己紹介されて、

えっ。

屋台やってるって何?

みたいな感じで知り合ったのだけど、

僕が大好きな著者の人のところで働いていたり、

アメ横の魚屋さんにいたり、不思議な人なんですけど、

一度いってみたいなあと思って、行ってきました。

屋台には、次から次へと地元の集まってきます。

そこで近所の小学生の男の子。

お手伝いをしています。

これ、楽しいだろうなと。

そういえば、ツルハシブックスにも、屋台があったな、と。

「屋台」のある街に住んでいた、っていう記憶。

それはその子の人生にとってどんなに大きいだろう?

「地元のまちに屋台があってさあ。

変な兄ちゃんがやってたんだよね。

小学生のとき、そこ手伝ってたんだよ」

って。

あ、そういえば「タナカホンヤ」もそんな感じかもしれないですね。

僕にとってはそれが、

「スナックたこ焼き」(スナックを改装せずにたこ焼きを売っていたお店が地元の駅前にあった)

だったのかもしれないけどね。

11月に大阪で話していた時のテーマは

「リアルメディア」(身体性を伴ったメディア)

だったのだけど、まさに桜新町の屋台はそんな感じだったなと。

そして、テーマは「場」へと移っていきます。

つづく。

2019年05月03日

アイデンティティを保つ方法

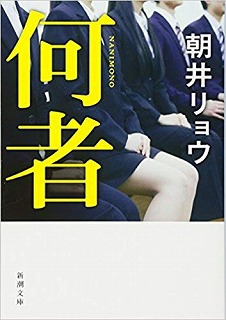

「何者」(朝井リョウ 新潮文庫)

いまさら読みました。

リアル。

就活のリアルというより、

大学生のリアルだなあと思った。

「桐島、部活やめるってよ」

の時も、

ああ、高校生はこんなにも精神的につらい高校生活を

過ごしているのか?って思ったし、

実際に大学生に聞くとあれは本当にリアルな高校生活と

いわゆる「スクール・カースト」を表現しているのだという。

今回の「何者」のテーマは「就活」

「就活の違和感」そのものが迫ってくる作品。

アイデンティティはどこにあるのか?

自分は何者なのか?

そんな問いがどんどんと自分に突き刺さる。

「就活をしない」と同じ重さの「就活をする」決断を想像できないのはなぜなのだろう。

そうそう。

ホントそうだ。

多数派であることを「個性がない」と思い、

多数派を上からバカにすることで、

なんとかして自分を保とうとする。

そんな苦しさ。

じゃあ、お前はなんなんだよ?

と問いかけられても、答えられない。

そんな苦しさ。

「アイデンティティ・クライシス」を生きる

大学生たちの苦しさが見事に表現された作品だなあと。

自分は何者なのか?

僕はその問いそのものが違う気がする。

いや、深い意味では違わないのだけど。

それは答えの出ない問いだと思う。

いま、この瞬間、この場で、このチームで、

自分は何ができるか?

他者との関係性の中での「瞬間的な自分」を

演じ続けること。

どこで演じたいのか?

誰と演じたいのか?

という自らの「力」を感じること。

それを積み重ねて、自分は自分に近づいていく。

近づいていくだけで、たどり着けはしないのだけど。

2019年05月01日

「歴史」と「哲学」を身体化すること

令和元年の始まり。

雪国の春は美しいなと。

ということで、古本屋で見つけました

この本を読んでいました。

「なぜ今、私たちは未来をこれほど不安に感じるのか?~数千年に一度の経済と歴史の話」

(松村嘉浩 ダイヤモンド社)

※画像は増補新版ですが、僕が読んだのは旧版です。

スピノザ「エチカ」(NHK100分de名著)読んで、

そのあとにこれ読むと。

キーワード的には、

マンガ「鋼の錬金術師」に出てくる「賢者の石」。

~~~以下引用

マンガの「鋼の錬金術師」の世界観において、

錬金術は無から有を生むことはできず、

あくまでもともとあった物質の構成を変えるだけ、

つまり「等価交換」しかできないという制約があります。

しかしながら、等価交換の原則を無視して、

なんでも錬成できちゃう幻の錬金術の増幅器が「賢者の石」です。

~~~以上引用

第4章:人類はもう「賢者の石」を使い果たした。

は、このように展開されていきます。

・資本主義の歴史は「賢者の石」の奪い合いである。

・近代世界システム論の「中核」と「周辺」

・大航海時代と「国民国家」

とかとか。

これ、佐々木俊尚さんの

「レイヤー化する世界」(NHK新書)

http://hero.niiblo.jp/e483303.html

にも言及されていて、

「ウチとソトに分ける」っていうことが

国民国家の神髄なのだと。

これ、「中核」と「周辺」ですよね。

このあと本書では第5章で、「不安」の正体は、

既得権益者がそれを守ろうとする

ことから始まる、と説明されています。

「不安の正体」を知るって大切だなあと思った。

まあ、それは仮説に過ぎないのだけど。

僕たちは、ただただ、不安に震えている。

未来におびえている。

それは、歴史を知らないから。

目の前に見えていいるものにしか

目をやっていないから、

その背後に何があるのかわからなくて不安になる。

それって、

株式会社えぽっくの「チームひきだし」インターンに似ている。

https://a-port.asahi.com/updates/tabisuru_sassi/detail/4083/

昨年11月に茨城大学「iopラボ」で行われた報告会。

参加学生が語った。(本文より抜粋)

「社長は社長室から指示だけ出すイメージでした。あんなにフレンドリーなことに驚いた。」

「○○業界は怖いし、ブラックなイメージがあったけど、みんな生き生きと働いていた。」

「みんな黙々と仕事していると思ったけど、チームで話しながらみんなで企画をつくっていた。」

みんな、見たことないものに

勝手におびえ、勝手に不安になっているだけだった。

実際に見てみたら、思ったよりも「はたらく」ことはつらいことではなさそうだった。

たぶん。

そういうこと。

不安に震え、未来におびえているのは、はっきりいってつらい。

問いを立て、行動をし、振り返り、

その上で、「歴史」と「哲学」を身体化すること。

スピノザによれば、

真実は自分の中にしか存在しないのだから、

その仮説を立て、検証を繰り返していく、

それしか不安の解消方法はないのだろうと思う。

だからこそ、行動することと同じくらい、

本を読むことは大切なのではないかと僕は思う。