2014年06月30日

「コミュニケーション・ツール」だと考える

本屋を、「コミュニケーション・ツール」だと考える。

「心の時代にモノを売る方法」(小阪裕司 角川ONEテーマ21)

に引用されている

社交する人間(山崎正和 中公文庫)

によると、

経済の第1の系統は「生産と分配の経済」であり、

第2の系統は「贈与と交換の経済」であるという。

「経済の第一の系統は生産と分配の経済であって、

これは同質的で均一的な集団を形成しながら、

それによって生産物の効率的な増産を目標としてきた。

これに対して第二の系統をつくるのが贈与と交換の経済であって、

言葉を換えれば社交と商業の経済だといえる。」

(社交する人間より)

このテーマは詳しくは、こちらのブログに書いてあるので、

http://hero.niiblo.jp/e386148.html

お読みいただきたいのだが。

この第1の系統である

「生産と分配の経済」は、

共同体が「生き延びる」ために必要な経済であったと言えるだろう。

それに対して、

第2の系統である「贈与と交換の経済」は、

個人が楽しく豊かに「生きる」ための経済だったと言えるだろう。

そもそも、経済の起源は、贈与だったと言われる。

見ず知らずの隣の部族との境界線に、

何か、贈り物を置いた。

それを受け取った隣の部族が、

お返しにその場所に何か贈り物を置いた。

それは決して「等価交換」ではない。

では、そんなことをする必要がなぜあったのだろうか?

それは、人間の根源的欲求である

「コミュニケーションしたい」という欲求だったのではないか。

どんな人が暮らしているのか、わからないのだけど、

そして彼らと共に何かをやることはないのだろうけど、

コミュニケーションしてみたい。

そういう好奇心やコミュニケーション欲求が、

彼らに贈り物を置かせたのではないか。

そういうふうに仮説を立ててみる。

そして、

これらの本によると、

ここ200年。

つまり、産業革命以降の時代は、

第1の系統、つまり「生産と分配の経済」

に大きくシフトした時代だったという。

たしかに、

いま、僕たちは、「贈与」や「交換」を経済的行為だと思っていない。

しかしそれは、

もしかしたら、この200年だけの特殊な時代だったのかもしれないのだ。

生き延びるためではなく、豊かに生きるために、

「贈与と交換の経済」が必要なのかもしれないのだ。

そしていま、

これらの本を読むまでもなく、私たちは体感しているはずだ。

「豊かなコミュニケーションのある暮らしをしたい。」と思っているはずだ。

リッツカールトンやディズニーランドに熱狂するのは、

そこに上質なコミュニケーションがあるからだ。

昭和の匂いのする居酒屋や老舗喫茶店に

人を引き付けられるのは、歴史の中にあるものと

コミュニケーションしたいからだ。

サービスも、空間も、

すべてコミュニケーションであると考えてみる。

そうすると、究極的には

「コミュニケーションをお金で買う時代」に

どんどんなってきていると言えるだろう。

人がスターバックスに行くのは、

あの空間と店員さんとコミュニケーションがしたいからだ。

「付加価値」、とはそういうところに生まれるのかもしれない。

コミュニケーション・ツールとしての

もっともパワフルでハードルが低く、

もっとも多くの世代間をつなぐのが本であると思う。

いや、もっともパワフルなのはたぶん「食」で

第2位が「本」で第3位が「農」といったところだろうか。

経済のためにコミュニケーションがあるのではなく、

コミュニケーションのために経済があるとしたら、

「本屋」はその最前線にあると何度も書いているが、

すべてを「コミュニケーション・ツール」であると考えると

「本屋」というのは、非常に魅力的なコミュニケーション・ツールだ。

そう考えると、

コミュニケーション・ツールとして、何ができるかを考えていくことだ。

「地下古本コーナーHAKKUTSU」や「寄付サムライ」は

コミュニケーションの機会を売っているのかもしれない。

そしてそれを必要としている人はきっといるだろう。

なぜならば、

人は「生き延びる」ために生きているのではなく、

「豊かに、幸せに生きる」ために生きているのだから。

いつのまにか、

「生き延びる」ことに重点を置きすぎた時代を生きてきたのだろう。

効率化、つまり生産性を上げるため、

コミュニケーションは不要だった。

コミュニケーションは非効率的だった。

こうして街から人からコミュニケーションの機会が失われた。

コミュニケーションを代償にして、

私たちが手に入れたかったものはなんだったのだろうか?

小さな街の小さな商店街から

もうひとつの経済の物語が静かに、静かに始まっていく。

「心の時代にモノを売る方法」(小阪裕司 角川ONEテーマ21)

に引用されている

社交する人間(山崎正和 中公文庫)

によると、

経済の第1の系統は「生産と分配の経済」であり、

第2の系統は「贈与と交換の経済」であるという。

「経済の第一の系統は生産と分配の経済であって、

これは同質的で均一的な集団を形成しながら、

それによって生産物の効率的な増産を目標としてきた。

これに対して第二の系統をつくるのが贈与と交換の経済であって、

言葉を換えれば社交と商業の経済だといえる。」

(社交する人間より)

このテーマは詳しくは、こちらのブログに書いてあるので、

http://hero.niiblo.jp/e386148.html

お読みいただきたいのだが。

この第1の系統である

「生産と分配の経済」は、

共同体が「生き延びる」ために必要な経済であったと言えるだろう。

それに対して、

第2の系統である「贈与と交換の経済」は、

個人が楽しく豊かに「生きる」ための経済だったと言えるだろう。

そもそも、経済の起源は、贈与だったと言われる。

見ず知らずの隣の部族との境界線に、

何か、贈り物を置いた。

それを受け取った隣の部族が、

お返しにその場所に何か贈り物を置いた。

それは決して「等価交換」ではない。

では、そんなことをする必要がなぜあったのだろうか?

それは、人間の根源的欲求である

「コミュニケーションしたい」という欲求だったのではないか。

どんな人が暮らしているのか、わからないのだけど、

そして彼らと共に何かをやることはないのだろうけど、

コミュニケーションしてみたい。

そういう好奇心やコミュニケーション欲求が、

彼らに贈り物を置かせたのではないか。

そういうふうに仮説を立ててみる。

そして、

これらの本によると、

ここ200年。

つまり、産業革命以降の時代は、

第1の系統、つまり「生産と分配の経済」

に大きくシフトした時代だったという。

たしかに、

いま、僕たちは、「贈与」や「交換」を経済的行為だと思っていない。

しかしそれは、

もしかしたら、この200年だけの特殊な時代だったのかもしれないのだ。

生き延びるためではなく、豊かに生きるために、

「贈与と交換の経済」が必要なのかもしれないのだ。

そしていま、

これらの本を読むまでもなく、私たちは体感しているはずだ。

「豊かなコミュニケーションのある暮らしをしたい。」と思っているはずだ。

リッツカールトンやディズニーランドに熱狂するのは、

そこに上質なコミュニケーションがあるからだ。

昭和の匂いのする居酒屋や老舗喫茶店に

人を引き付けられるのは、歴史の中にあるものと

コミュニケーションしたいからだ。

サービスも、空間も、

すべてコミュニケーションであると考えてみる。

そうすると、究極的には

「コミュニケーションをお金で買う時代」に

どんどんなってきていると言えるだろう。

人がスターバックスに行くのは、

あの空間と店員さんとコミュニケーションがしたいからだ。

「付加価値」、とはそういうところに生まれるのかもしれない。

コミュニケーション・ツールとしての

もっともパワフルでハードルが低く、

もっとも多くの世代間をつなぐのが本であると思う。

いや、もっともパワフルなのはたぶん「食」で

第2位が「本」で第3位が「農」といったところだろうか。

経済のためにコミュニケーションがあるのではなく、

コミュニケーションのために経済があるとしたら、

「本屋」はその最前線にあると何度も書いているが、

すべてを「コミュニケーション・ツール」であると考えると

「本屋」というのは、非常に魅力的なコミュニケーション・ツールだ。

そう考えると、

コミュニケーション・ツールとして、何ができるかを考えていくことだ。

「地下古本コーナーHAKKUTSU」や「寄付サムライ」は

コミュニケーションの機会を売っているのかもしれない。

そしてそれを必要としている人はきっといるだろう。

なぜならば、

人は「生き延びる」ために生きているのではなく、

「豊かに、幸せに生きる」ために生きているのだから。

いつのまにか、

「生き延びる」ことに重点を置きすぎた時代を生きてきたのだろう。

効率化、つまり生産性を上げるため、

コミュニケーションは不要だった。

コミュニケーションは非効率的だった。

こうして街から人からコミュニケーションの機会が失われた。

コミュニケーションを代償にして、

私たちが手に入れたかったものはなんだったのだろうか?

小さな街の小さな商店街から

もうひとつの経済の物語が静かに、静かに始まっていく。

2014年06月29日

50年間だけの成功モデル

「専業の時代はわずかこの50年だけだ。」

伊藤洋志さんのこの一言は重い。

「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)

ツルハシブックスは「にいがたナリワイ研究所」です。

伊藤さんは、

梅農家を手伝って販売を代行したりする

「ナリワイ」づくりを全国各地で提唱している。

田舎でこそ「ナリワイ」をつくることが可能だ。

ナリワイのタネがいっぱい詰まっている。

きっと、

就職活動の根本的矛盾はそこにある。

多くの人が「会社員」として生きられた時代は

わずかにこの50年だけのことだ。

「日本株式会社」が

国を挙げて製造業にシフトし、

工業製品をつくり、国内や海外に売り続けた

この50年だけのことだ。

しかし、

50年というのは人の一生に比べるとあまりにも長い。

現在65歳の人が

15歳の時から、そのような世の中にシフトしているのだ。

しかし。

長い人間の歴史で見れば、

半世紀など、一瞬の出来事に過ぎない。

そして、

本屋に来て、話をしていく

大学生たちが感じている何とも言えない「もやもや」したものとは、

いったいなんだろうか?

僕は、そのもやもやの正体は

「効率化」だと思う。

日本全体が製造業にシフトした50年間。

製造業にとって、「効率化」は絶対の正義であった。

いいものを、安く、早く、大量に作り、大量に売る。

これこそが利益を最大化した。

いいものを、高く、少なく、わかる人に、

というビジネスを成り立たせることもできたのかもしれないが、

それでは「会社員」という「雇用」は生まれなかった。

そして、その

産業界の要請に応えるように、

教育システムが出来上がっていった。

早く理解して、覚えて、実行する。

それができるような人材を大量に生み出していくことが

教育の使命となった。

そして失われたものが

2つのソウゾウリョクだった。

「想像力」と「創造力」。

これらは、「効率化」にはそぐわない。

きっと商品開発部門の人たちは、

そのような能力が求められたのかもしれないが、

現場レベルでは、想像力と創造力を発動させる機会はほぼなく、

考えるだけ「ムダ」、つまり非効率的である。

しかしながら。

ここ10年。

社会は劇的に変わってしまった。

大規模製造業のリストラのニュースを耳にするし、

「効率化」で伸びてきた飲食チェーン店の

経営が苦しくなった。

経済団体は、

自分で考えて率先して行動する人材

だけがほしい、と言う。

時代は変わってしまった。

お客も変わった。

チェーン店で食べるよりも、

こだわって作った商店街のものを食べたいと

思う人もだんだんと増えてきた。

昨日、行われた飯塚商店での「うちのまち なじみのお店 ものがたり」でも

お米のいろいろな話を聞いたあとに食べるごはんは格別だった。

「効率化」とは、

わずか50年だけの成功モデルだったのだ。

これからは

ひとりひとりに2つのソウゾウリョク、

想像力と創造力が求められる時代だ。

だからこそ、

大学生は、高校生は、中学生は本を読まなければならない。

「ナリワイをつくる」のサブタイトルは

「人生を盗まれない働き方」だ。

本という

非効率的なメディアにこそ、

2つのソウゾウリョクのタネが眠っているのだ。

答えのない時代に突入しているいま。

ひとりひとりが、

2つのソウゾウリョクを発動させ、

自らが未来を発明していかなくてはならない。

コンピューターと言えば、6畳くらいの部屋を埋め尽くすくらい大きかった時代に、

パソコン(パーソナルコンピューター:1人1台のコンピューター)というコンセプトを

語り、実現したパソコンの父、アランケイの言葉を、

きのう飯塚商店に来てくれた、就活中の片桐くんに贈ります。

「未来を予測する最良の方法は、自ら未来を発明することだ。」

伊藤洋志さんのこの一言は重い。

「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)

ツルハシブックスは「にいがたナリワイ研究所」です。

伊藤さんは、

梅農家を手伝って販売を代行したりする

「ナリワイ」づくりを全国各地で提唱している。

田舎でこそ「ナリワイ」をつくることが可能だ。

ナリワイのタネがいっぱい詰まっている。

きっと、

就職活動の根本的矛盾はそこにある。

多くの人が「会社員」として生きられた時代は

わずかにこの50年だけのことだ。

「日本株式会社」が

国を挙げて製造業にシフトし、

工業製品をつくり、国内や海外に売り続けた

この50年だけのことだ。

しかし、

50年というのは人の一生に比べるとあまりにも長い。

現在65歳の人が

15歳の時から、そのような世の中にシフトしているのだ。

しかし。

長い人間の歴史で見れば、

半世紀など、一瞬の出来事に過ぎない。

そして、

本屋に来て、話をしていく

大学生たちが感じている何とも言えない「もやもや」したものとは、

いったいなんだろうか?

僕は、そのもやもやの正体は

「効率化」だと思う。

日本全体が製造業にシフトした50年間。

製造業にとって、「効率化」は絶対の正義であった。

いいものを、安く、早く、大量に作り、大量に売る。

これこそが利益を最大化した。

いいものを、高く、少なく、わかる人に、

というビジネスを成り立たせることもできたのかもしれないが、

それでは「会社員」という「雇用」は生まれなかった。

そして、その

産業界の要請に応えるように、

教育システムが出来上がっていった。

早く理解して、覚えて、実行する。

それができるような人材を大量に生み出していくことが

教育の使命となった。

そして失われたものが

2つのソウゾウリョクだった。

「想像力」と「創造力」。

これらは、「効率化」にはそぐわない。

きっと商品開発部門の人たちは、

そのような能力が求められたのかもしれないが、

現場レベルでは、想像力と創造力を発動させる機会はほぼなく、

考えるだけ「ムダ」、つまり非効率的である。

しかしながら。

ここ10年。

社会は劇的に変わってしまった。

大規模製造業のリストラのニュースを耳にするし、

「効率化」で伸びてきた飲食チェーン店の

経営が苦しくなった。

経済団体は、

自分で考えて率先して行動する人材

だけがほしい、と言う。

時代は変わってしまった。

お客も変わった。

チェーン店で食べるよりも、

こだわって作った商店街のものを食べたいと

思う人もだんだんと増えてきた。

昨日、行われた飯塚商店での「うちのまち なじみのお店 ものがたり」でも

お米のいろいろな話を聞いたあとに食べるごはんは格別だった。

「効率化」とは、

わずか50年だけの成功モデルだったのだ。

これからは

ひとりひとりに2つのソウゾウリョク、

想像力と創造力が求められる時代だ。

だからこそ、

大学生は、高校生は、中学生は本を読まなければならない。

「ナリワイをつくる」のサブタイトルは

「人生を盗まれない働き方」だ。

本という

非効率的なメディアにこそ、

2つのソウゾウリョクのタネが眠っているのだ。

答えのない時代に突入しているいま。

ひとりひとりが、

2つのソウゾウリョクを発動させ、

自らが未来を発明していかなくてはならない。

コンピューターと言えば、6畳くらいの部屋を埋め尽くすくらい大きかった時代に、

パソコン(パーソナルコンピューター:1人1台のコンピューター)というコンセプトを

語り、実現したパソコンの父、アランケイの言葉を、

きのう飯塚商店に来てくれた、就活中の片桐くんに贈ります。

「未来を予測する最良の方法は、自ら未来を発明することだ。」

2014年06月28日

キャリアデザインが通用するのは35%

「2011年アメリカの小学校に入学した子どもたちの65%は、

大学卒業時に今は存在していない職業に就くだろう」

(アメリカ・デューク大学・デビットソン博士が2011年にニューヨークタイムズ紙に語った言葉)

この予言がもし、当たるとすれば、

キャリアデザインが通用するのは、

残りの35%の仕事であることがわかるだろう。

65%の仕事は16年後に入れ替わっているのだから。

医者

弁護士

学校の先生

あたりは、きっと残っていくのだろうと思う。

しかし、民間の大多数の仕事は16年後には入れ替わっている。

Googleが創立されたのは1998年、16年前だ。

それくらい、世の中の仕事は不安定だ。

学校で教えるのは、

キャリアデザインだけでいいのか?

民間企業に勤めるならば、

起業をするならば、

ナリワイを生きるならば、

キャリアドリフトをベースに、時にキャリアデザインを

入れていくくらいでちょうどいい、のかもしれない。

大学卒業時に今は存在していない職業に就くだろう」

(アメリカ・デューク大学・デビットソン博士が2011年にニューヨークタイムズ紙に語った言葉)

この予言がもし、当たるとすれば、

キャリアデザインが通用するのは、

残りの35%の仕事であることがわかるだろう。

65%の仕事は16年後に入れ替わっているのだから。

医者

弁護士

学校の先生

あたりは、きっと残っていくのだろうと思う。

しかし、民間の大多数の仕事は16年後には入れ替わっている。

Googleが創立されたのは1998年、16年前だ。

それくらい、世の中の仕事は不安定だ。

学校で教えるのは、

キャリアデザインだけでいいのか?

民間企業に勤めるならば、

起業をするならば、

ナリワイを生きるならば、

キャリアドリフトをベースに、時にキャリアデザインを

入れていくくらいでちょうどいい、のかもしれない。

2014年06月27日

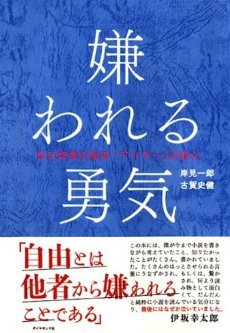

嫌われる勇気、それが自由です。

「嫌われる勇気」(岸見一郎、古賀史健 ダイヤモンド社)

君は、アドラーを知っているか?

と大声で叫びたくなるような1冊。

これ、高校生の時に読んでいたら、

アドラー心理学を学べる大学に進学していただろう。

いや、まあ、きっと読まないけどね。

そんくらい大きな衝撃を受けた本でした。

「認められたいの正体」

「私とは何か」

と合わせて読みたい1冊です。

「承認欲求」「他者評価」

がテーマだった僕にとって、

一筋の光をくれた1冊の本との旅となりました。

心にずしりと響くキーワードが続々。

もっともドキドキしたのは、

第3夜「他者の課題を切り捨てる」です。

~~~ここから引用

・アドラー心理学では他者から承認を求めることを否定します。

・われわれは他者の期待を満たすために生きているのではない。

・他者からの評価ばかり気にしていると、最終的には他者の人生を生きることになる。

・われわれは「これは誰の課題なのか?」という視点から、

自分の課題と他者の課題を分離していく必要があるのです。

・他者の課題には踏み込まない

・「その選択によってもたらされる結末を最終的に引き受けるのは誰か?」

・「馬を水辺に連れていくことはできるが、水を呑ませることはできない。」

・「自分の信じる最善の道を選ぶこと」、その選択について

他者がどのような評価を下すのか。これは他者の課題であって、

あなたにはどうにもできない話です。

・他者の課題には介入せず、自分の課題には誰ひとりとして介入させない。

・「好意を無にする」という考え方は見返りに縛られているだけ

・承認欲求は不自由を強いる

・他者からの承認を選ぶのか、承認なき自由を選ぶのか

・自由とは他者から嫌われることである

・幸せになる勇気には「嫌われる勇気」も含まれる

~~~ここまで引用

このあと第4夜、第5夜とクライマックスへと

突入していきます。

この本によると、

アドラーは、「嫌われる勇気」を持つ、

つまり自由を胸に抱いて対人関係を生きていく、

その最終ゴールは、「共同体感覚」、つまり

「他者を仲間だと見なし、そこに「自分の居場所がある」と感じられること」

だと言います。

叱ってはいけないし、褒めてもいけない。

上下関係、縦の関係ではなく、

すべての対人関係で横の関係としていくことを提唱しています。

「いま、ここ、自分」を大切に、

ダンスをするように生きる。

それがアドラーの教えなんだそうです。

なんだか、時代にマッチしているなあと思いました。

こういうのを心理学では

「目的論」というそうです。

「原因論」に対立する概念だそうです。

「原因論」というのは、

トラウマ、とかよく言われるように、

なぜ?と現在起こっていることの「原因」を

突き詰めていくような原理です。

それに対して「目的論」は

現在起こっている現象の「目的」を考えていきます。

たとえば、

あがり症で、男性に告白できない、という女性の話が出てきます。

その人が相談に来たとき、

「それは幼いころのこういう出来事が原因ですね。」

というのが原因論です。

目的論では、

女性は、告白しないという目的、

つまり、告白してフラれて傷つかないために、

「あがり症」という症状を作り出しているのだ、と考えます。

こういうの、高校で教えたほうがいいんじゃないかな、って思います。

必修してもいいくらいだな、と思いました。

「承認欲求」をどのように超えるか?

が僕のいまの研究テーマです。

僕のいまの仮説は、

偶然何かに巻き込まれて、

ダンスを演じているうちに、

そっちのほうが楽しくなって、

いまを演じられるようになる。

承認というタイムラグのあるものではなく、

「いま、ここ」を燃焼して生きる。

そういうことなのかなと思います。

僕が1998年に自然農の農家めぐりをしていて、

一番感じたのは、まさにそれでした。

「その草を残すべきか、刈るべきか、畑に立つと自然と分かるようになる」

その瞬間。

自らの生を燃焼して、草を刈るべきか、判断する。

それを、彼らは「自然農」と呼んでいました。

16年の時を超えて、

いま、再びその地平に立っているような気がします。

自然農という生き方をしたい、と思ったあの頃へ。

「嫌われる勇気」の隣に置きたいのは、この本かもしれません。

「自然農に生きる人たち」(新井由己 自然食通信社)

2014年06月26日

「役割を果たす」と「役を演じる」

サムライ合宿でした。

24日午前7時@スターバックスコーヒー 新潟松崎店から始まって

25日午前9時半@モスバーガー中条店までの26時間半。

最後は県立大学の前で集合写真。

「気がついたら私も本屋という舞台の共演者になっていました。」

これはこの冬に考えたコピーなんだけど、

そのときは、よく分からなかったけど、

いつのまにか、本当にそんな感じがしてきたなあと。

ツルハシブックスは

劇場のような本屋であり、本屋のような劇場なんだと。

共演者になれる本屋なんだと。

物語が始まる本屋なんだと。

そんな3つのキャッチフレーズが

しっくりとくる、そんな対話の場でした。

店員はその日の店員役を演じ切る。

それがサムライなんだと思いました。

その場に来た若者にとっては、

「店員」と「お客」というタテの関係性ではない

「共演者」としてのヨコのコミュニケーションがあるから、

その場はとても居心地がよい空間になります。

「なんで、居心地がいいんだろう?」

とふと思った時に、

その「場」をつくっている人たちは、

店員なのか、お客なのか、よく分からない人たちだと不思議に思います。

いや、そんな風に思う間もなく、

フラットなコミュニケーションに巻き込まれ、

文字通り

「気がついたら共演者になっていました」ということが起こります。

5年ほど前につくった、

ヒーローズファームの理念は

「ひとりひとりが役割を果たす喜びを感じられる地域社会を実現する」

でした。

CSR(企業の社会的責任)などが叫ばれ、

「貢献社会」の到来を予感させていた当初、

僕自身も、「他者に貢献できること」が

自らの喜びであると感じていました。

今もそれはそんなには変わらないのだけど、

ツルハシブックスをスタートして、

大学生高校生中学生や20代の人たちと接していると

承認欲求の強さを感じざるを得ません。

山竹伸二の「認められたいの正体」(講談社現代新書)を読むと、

ありのままの自分を受け入れてもらう「親和的承認」を

得られる機会がすごく少なくなっているのだと実感させられます。

家庭の少人数化、地域共同体の融解、商店街などのコミュニティの解体

などが原因となっていると思われます。

だから若者は「承認されようとして」

ボランティア活動やインターンシップに参加します。

あるいは、サークルや部活動で

一生懸命役割を果たそうとします。

「一般的承認」や「集団的承認」

を目指すことで、自らの承認欲求を満たそうとします。

それ自体は悪いことではないと思います。

しかし、承認欲求には限りがありません。

承認され続けなければならないのです。

そこにだけフォーカスしていくことは、すごく苦しい人生なのではないか、と思います。

役割を果たしていく、という

「貢献社会」の危うさはそこにあると思います。

ツルハシブックスが目指したいなと思ったのは、

「共演社会」です。

たとえば、市民劇団には、上下関係はほぼありません。

みんながフラットに役を演じている、そんな場です。

ひとりひとりが承認欲求を超えて、

その場で与えられた役を演じている。

あるいは、大道具小道具を準備している。

その瞬間を燃焼して、

いい芝居をしようと思っている。

そんな期間限定の劇団を作りたいのかもしれないと思いました。

「役割を果たす」から「役を演じる」へ。

「貢献社会」から「共演社会」へ。

ツルハシブックスは、「共演社会」への扉を開けます。

劇団「ツルハシブックス」、まもなく始動!

2014年06月25日

居場所とは、ヨコのコミュニケーションがある場のこと

コミュニケーションには、

2種類が存在する。

1つが

タテのコミュニケーション。

会社だったり、学校だったりで、

立場が違う人たちのあいだで

交わされるコミュニケーションだ。

それは、

会社であれば、命令や指示だったり、

学校であれば、褒めることや叱ることだったりする。

言わば、

上下の関係性を保ったまま交わされるコミュニケーションだ。

それに対して、

ヨコのコミュニケーションは、

部活の中や、仲間うちで交わされる

コミュニケーションだ。

相手の言うことを

評価や助言することなく、

そのまま受け入れること。

このヨコのコミュニケーション

が世の中には少なくなっているのではないか、

と感じる。

そして、もしかしたら、

世の中で生きていくのに必要なのは、

この「ヨコのコミュニケーション」の機会とそれをする勇気なのかもしれない。

大学生が友人のやっていることに対して、

「すごいね」というときと、「おもしろいね」

というときでは、全然印象が違うという。

「すごいね」と言われても

うれしくないそうだ。

それは、

「すごいね」というのは、

タテのコミュニケーションの言葉だからではないか。

「すごいね」というのは、言葉外に、

「自分とは違って」「自分にはできないけど」

というような、ニュアンスを含んでしまう。

だから、うれしくない。

いま、世の中に、

ヨコのコミュニケーション機会が減っている。

駄菓子屋が姿を消し、地域が機能せず、

学校外のコミュニケーション機会が少ない。

若者たちにとって、

タテのコミュニケーションしかない生活は、

息苦しさを感じてしまうだろうと思う。

指示・命令されたり、評価・助言されたりすることが

前提で行われるコミュニケーション。

そうではなく、

駅前のたこ焼き屋のように、

ただ、聞いてあげること。

あるいは、

アート作品をつくったり、

音楽を一緒にやったりする。

そのような

ヨコのコミュニケーションを

人は根源的に必要としているのではないだろうか。

そして、

ツルハシブックスで生まれるのは、

来る人の話を聞いてあげたり、

一緒に何かプロジェクトをつくっていったり

するときのヨコのコミュニケーションなのではないか。

小阪裕司さんの本

「心の時代にモノを売る方法」

を読むと、

ビジネスの起源は

「コミュニケーション」にあることを実感する。

ビジネスのためにコミュニケーションがあるのではなく、

コミュニケーションのためにビジネスがあるのだと。

そしてそれは

「タテのコミュニケーション」ではなく、

「ヨコのコミュニケーション」であり、対話の機会だ。

もしかしたら、

アートイベントも、音楽も、朝活も、

究極的には、ヨコのコミュニケーションのために、

参加しているのかもしれないと思った。

そして、

そのような「ヨコのコミュニケーション」が存在しているところを

人は「居場所」だと感じるのではないだろうか。

「本屋のような劇場」であるツルハシブックスは、

気がついたら共演者になっている場だ。

そこには

「ヨコのコミュニケーション」が気づかないうちに散りばめられ、

居心地の良さを感じ、人が集まり、

自らヨコのコミュニケーションの機会を生み出すように企画が起こり、

人は共演者になっていくのではないだろうか。

吉田松陰先生が

野山獄で生み出した「学びあい」の場による希望とは、

「ヨコのコミュニケーション」という居場所から始まったのではないだろうか。

ツルハシブックスが目指す姿がだんだんと見えてくる。

2種類が存在する。

1つが

タテのコミュニケーション。

会社だったり、学校だったりで、

立場が違う人たちのあいだで

交わされるコミュニケーションだ。

それは、

会社であれば、命令や指示だったり、

学校であれば、褒めることや叱ることだったりする。

言わば、

上下の関係性を保ったまま交わされるコミュニケーションだ。

それに対して、

ヨコのコミュニケーションは、

部活の中や、仲間うちで交わされる

コミュニケーションだ。

相手の言うことを

評価や助言することなく、

そのまま受け入れること。

このヨコのコミュニケーション

が世の中には少なくなっているのではないか、

と感じる。

そして、もしかしたら、

世の中で生きていくのに必要なのは、

この「ヨコのコミュニケーション」の機会とそれをする勇気なのかもしれない。

大学生が友人のやっていることに対して、

「すごいね」というときと、「おもしろいね」

というときでは、全然印象が違うという。

「すごいね」と言われても

うれしくないそうだ。

それは、

「すごいね」というのは、

タテのコミュニケーションの言葉だからではないか。

「すごいね」というのは、言葉外に、

「自分とは違って」「自分にはできないけど」

というような、ニュアンスを含んでしまう。

だから、うれしくない。

いま、世の中に、

ヨコのコミュニケーション機会が減っている。

駄菓子屋が姿を消し、地域が機能せず、

学校外のコミュニケーション機会が少ない。

若者たちにとって、

タテのコミュニケーションしかない生活は、

息苦しさを感じてしまうだろうと思う。

指示・命令されたり、評価・助言されたりすることが

前提で行われるコミュニケーション。

そうではなく、

駅前のたこ焼き屋のように、

ただ、聞いてあげること。

あるいは、

アート作品をつくったり、

音楽を一緒にやったりする。

そのような

ヨコのコミュニケーションを

人は根源的に必要としているのではないだろうか。

そして、

ツルハシブックスで生まれるのは、

来る人の話を聞いてあげたり、

一緒に何かプロジェクトをつくっていったり

するときのヨコのコミュニケーションなのではないか。

小阪裕司さんの本

「心の時代にモノを売る方法」

を読むと、

ビジネスの起源は

「コミュニケーション」にあることを実感する。

ビジネスのためにコミュニケーションがあるのではなく、

コミュニケーションのためにビジネスがあるのだと。

そしてそれは

「タテのコミュニケーション」ではなく、

「ヨコのコミュニケーション」であり、対話の機会だ。

もしかしたら、

アートイベントも、音楽も、朝活も、

究極的には、ヨコのコミュニケーションのために、

参加しているのかもしれないと思った。

そして、

そのような「ヨコのコミュニケーション」が存在しているところを

人は「居場所」だと感じるのではないだろうか。

「本屋のような劇場」であるツルハシブックスは、

気がついたら共演者になっている場だ。

そこには

「ヨコのコミュニケーション」が気づかないうちに散りばめられ、

居心地の良さを感じ、人が集まり、

自らヨコのコミュニケーションの機会を生み出すように企画が起こり、

人は共演者になっていくのではないだろうか。

吉田松陰先生が

野山獄で生み出した「学びあい」の場による希望とは、

「ヨコのコミュニケーション」という居場所から始まったのではないだろうか。

ツルハシブックスが目指す姿がだんだんと見えてくる。

2014年06月24日

ガチャ本、はじめます

誰に何を届けているのか?

そんな問いを出発点に

ふたたび歩き出していこう。

ツルハシ号の

メインコンテンツ

「ガチャ本」が始まります。

ガチャガチャ+HAKKUTSU

この本をつなぎたいと

思い入れのある大人たちが

メッセージと共に包んだ本を

ガチャガチャをやるように、

運命の1冊を手に入れる。

それがガチャ本。

中学生高校生は100円

10代は200円

20代は300円

でガチャガチャができます。

寄贈本を集める読書会を定期的に行います。

第1回は6月28日(土)8:00~10:00

中学生高校生に心から読んでほしい1冊を

持参して、プレゼンテーションをしてください。

終わったら、

ガチャ本、または地下古本コーナーHAKKUTSUに

寄贈して頂きます。

中学生・高校生に偶然の本との出会い、人との出会いを届ける

ガチャ本、始まります。

そんな問いを出発点に

ふたたび歩き出していこう。

ツルハシ号の

メインコンテンツ

「ガチャ本」が始まります。

ガチャガチャ+HAKKUTSU

この本をつなぎたいと

思い入れのある大人たちが

メッセージと共に包んだ本を

ガチャガチャをやるように、

運命の1冊を手に入れる。

それがガチャ本。

中学生高校生は100円

10代は200円

20代は300円

でガチャガチャができます。

寄贈本を集める読書会を定期的に行います。

第1回は6月28日(土)8:00~10:00

中学生高校生に心から読んでほしい1冊を

持参して、プレゼンテーションをしてください。

終わったら、

ガチャ本、または地下古本コーナーHAKKUTSUに

寄贈して頂きます。

中学生・高校生に偶然の本との出会い、人との出会いを届ける

ガチャ本、始まります。

2014年06月23日

ファンクラブと運営する「ツルハシブックス」という場

ツルハシ号に

貼るキャッチコピーを検討中。

共演者になれる本屋

劇場のような本屋、本屋のような劇場

物語が始まる本屋

他にいいキャッチコピーがありましたら

教えてください。

昨日は、

ツルハシブックスの運営団体であり

ヒーローズファームの総会でした。

ひとりひとりが当事者意識を持って、発言する

素敵な会議だなあと思いました。

ツルハシブックスは、

「本屋」ではなく、「場」なんだなあと

あらためて思いました。

そういえば、

土曜日の地下音楽イベント中に

本を探しになってきた大学1年生の女の子が

「ここって普通の本屋さんですか?」って聞いていたっけ。

たしかに。

あの時すでにソファーではみんなビールを

飲んでいたからなあ。

ツルハシブックスは

本屋のように見える「場」なんだなあと。

本屋のような劇場なんだなあと。

そういう劇場をみんなで運営している

ような感覚になった会議でした。

劇作家、演出家の

平田オリザさんの経営する

「こまばアゴラ劇場」は

2003年から劇場の支援会員制度を開始している。

年会費30,000円を支払えば

一年間に何度でも好きなだけアゴラ劇場の

全演目を見ることができるそうだ。

アメリカの地方都市には、

そのような仕組みで年間シートのような

指定席を売っているのだそうだ。

そして彼らは

劇場主催のパーティーなどに招かれ、

芸術監督から会員継続への感謝の言葉と、

次年度の作品のラインナップについて説明を受けるのだそうだ。

そして年間プログラムの冊子や、

販促グッズを受け取って家に帰り、

翌日からホームパーティーを行い、

近隣の知人友人を招いて、

今年の年間プログラムがいかに期待できるかを伝えるそうだ。

こうしてアメリカのリージョナルシアター(地域劇場)

は支えられている。

こんな仕組みが

ツルハシブックスでも可能なのではないか、

と思っている。

月間10,000円会員の一口オーナー「ヒーローズ」。

月間1,000円 年間10,000円の「ツルハシブックスファンクラブ」

こうして集まったメンバーが

場としての本屋を支えていく仕組みができないだろうか、

というのが今の関心事項だ。

そしてそれは、アメリカの劇場のように、

「ヒーローズ」やファンクラブのメンバー

ひとりひとりが主体性を持ってかかわるから、

より魅力的な「場」となっていくのだろうと思う。

そんな「場」がまた人を惹きつけ、新しい物語を生んでいくのだろう。

そして、そのような場を

他でもない、メンバーひとりひとりが

心から欲しているのだろうと思う。

それこそが「共演者になれる本屋」だ。

「劇場のような本屋、本屋のような劇場」をこれから創っていく。

そんな物語が始まった6月22日の夜でした。

貼るキャッチコピーを検討中。

共演者になれる本屋

劇場のような本屋、本屋のような劇場

物語が始まる本屋

他にいいキャッチコピーがありましたら

教えてください。

昨日は、

ツルハシブックスの運営団体であり

ヒーローズファームの総会でした。

ひとりひとりが当事者意識を持って、発言する

素敵な会議だなあと思いました。

ツルハシブックスは、

「本屋」ではなく、「場」なんだなあと

あらためて思いました。

そういえば、

土曜日の地下音楽イベント中に

本を探しになってきた大学1年生の女の子が

「ここって普通の本屋さんですか?」って聞いていたっけ。

たしかに。

あの時すでにソファーではみんなビールを

飲んでいたからなあ。

ツルハシブックスは

本屋のように見える「場」なんだなあと。

本屋のような劇場なんだなあと。

そういう劇場をみんなで運営している

ような感覚になった会議でした。

劇作家、演出家の

平田オリザさんの経営する

「こまばアゴラ劇場」は

2003年から劇場の支援会員制度を開始している。

年会費30,000円を支払えば

一年間に何度でも好きなだけアゴラ劇場の

全演目を見ることができるそうだ。

アメリカの地方都市には、

そのような仕組みで年間シートのような

指定席を売っているのだそうだ。

そして彼らは

劇場主催のパーティーなどに招かれ、

芸術監督から会員継続への感謝の言葉と、

次年度の作品のラインナップについて説明を受けるのだそうだ。

そして年間プログラムの冊子や、

販促グッズを受け取って家に帰り、

翌日からホームパーティーを行い、

近隣の知人友人を招いて、

今年の年間プログラムがいかに期待できるかを伝えるそうだ。

こうしてアメリカのリージョナルシアター(地域劇場)

は支えられている。

こんな仕組みが

ツルハシブックスでも可能なのではないか、

と思っている。

月間10,000円会員の一口オーナー「ヒーローズ」。

月間1,000円 年間10,000円の「ツルハシブックスファンクラブ」

こうして集まったメンバーが

場としての本屋を支えていく仕組みができないだろうか、

というのが今の関心事項だ。

そしてそれは、アメリカの劇場のように、

「ヒーローズ」やファンクラブのメンバー

ひとりひとりが主体性を持ってかかわるから、

より魅力的な「場」となっていくのだろうと思う。

そんな「場」がまた人を惹きつけ、新しい物語を生んでいくのだろう。

そして、そのような場を

他でもない、メンバーひとりひとりが

心から欲しているのだろうと思う。

それこそが「共演者になれる本屋」だ。

「劇場のような本屋、本屋のような劇場」をこれから創っていく。

そんな物語が始まった6月22日の夜でした。

2014年06月22日

「世間」と「他者評価」

日本人はずっと

「世間」を神として生きてきた。

いわゆる「恥の文化」と言われるものだ。

そのせいなのかもしれない。

ずっと、他者評価をベースに生きてきた。

それは仕方のないことなのだかもしれない。

共同体が生き延びるために、

「世間」という考え方を必要としたのだ。

戦後、

農村共同体を解体して、

都市に企業共同体をつくった。

その「世間」は相変わらず健在で、

上司に誘われたら飲みに行くのは当たり前だった。

そのメリットは終身雇用と年功序列である。

「世間」を生きる、ということは、

言い換えれば、

「他者評価」を前提として行動してきたと言えるだろう。

しかし、残念ながら。

もはや、自分を守ってくれる共同体はそこにはない。

それにもかかわらず

「世間」だけが中途半端に残っている。

そして他者評価を前提とした行動様式が残っている。

そこに、若者たちの苦しさがある。

「他者評価」を生きることが不幸の源泉だと僕は思う。

それを若者と共に考え、行動し、超えていきたい。

それがいま、やりたいことかな。

「世間」を神として生きてきた。

いわゆる「恥の文化」と言われるものだ。

そのせいなのかもしれない。

ずっと、他者評価をベースに生きてきた。

それは仕方のないことなのだかもしれない。

共同体が生き延びるために、

「世間」という考え方を必要としたのだ。

戦後、

農村共同体を解体して、

都市に企業共同体をつくった。

その「世間」は相変わらず健在で、

上司に誘われたら飲みに行くのは当たり前だった。

そのメリットは終身雇用と年功序列である。

「世間」を生きる、ということは、

言い換えれば、

「他者評価」を前提として行動してきたと言えるだろう。

しかし、残念ながら。

もはや、自分を守ってくれる共同体はそこにはない。

それにもかかわらず

「世間」だけが中途半端に残っている。

そして他者評価を前提とした行動様式が残っている。

そこに、若者たちの苦しさがある。

「他者評価」を生きることが不幸の源泉だと僕は思う。

それを若者と共に考え、行動し、超えていきたい。

それがいま、やりたいことかな。

2014年06月21日

承認欲求を超えるには

承認欲求は

人間の根源的欲求である。

しかし。

それはまた紙一重で

他者評価の欲求でもある。

「認められたいの正体」

(山竹伸二 講談社現代新書)

で著者は承認には3段階のレベルがあり、

「親和的承認:ありのままの自分を受け入れてもらう」

「集団的承認:集団の中で役割を果たすことで承認してもらう」

「一般的承認:社会一般でいいとされることをすることで承認してもらう」

となっている。

このうち、

集団的承認と一般的承認は

「他者評価」によって実感できる場合も多い。

「ありがとう」と言われることを

「承認」のしるしにしているとちょっとつらい。

承認のために他者評価を生きるようになるとつらい。

ちょうど、親や先生にほめられるためにテストを

頑張るようなものだ。

残念ながら

小学校中学校高校の勉強の仕組みは

「評価」を前提に成り立っているので、

他者評価をベースに生きてしまう危険性をはらんでいると思う。

しかし。

それは社会に出てからつらい。

「他者評価」があまり得られないときに、

「自分には価値がない」と思ってしまうかもしれないからだ。

承認欲求からくる他者評価依存

をいかに脱していくか。

これが人生を生きる上で必要なことだと思う。

そうすると、大学生の時にカギを握るのは、

「親和的承認」の機会をどう得るか、

というところにかかってくる。

もちろん家庭環境に恵まれていて、

たとえばお母さんに怒られた時に

おばあちゃんの家に行き、

「いいんだよ。タケシがいい子なのは、おばあちゃんがわかっているから」

と理由も聞かずに言ってくれるような環境に育った子たちは、

「親和的承認」の機会を得られていて、

そうなると、他者評価が得られずに集団的承認や一般的承認が

得られない状況に陥ったとしても、そこまで落ち込むことはないような気がする。

しかしながら、

そのような状況にある子どもは核家族化して、

商店街や地域コミュニティが機能しない現在においては

きわめて稀である。

大学生の時に(ホントはもっと以前にやるべきだが)、

まず、やるべきは、

この親和的承認の機会を得ることではないか。

「自分は存在しているだけで価値がある」

と体感できる時間と空間を過ごすことができるかどうか。

だからこそ、商店街インターンシップであり、

だからこそ、野山塾やツルハシブックスの空間があるのだろう。

地域の大人たちと触れ合うことで、

「自分は若いだけで価値があるんだ」と、

会話の外のニュアンスが伝わってくる。

そうして得られたものをベースにしないと

「他者評価」に頼らない人生を

生きていくスタートラインに立つことはできないのではないか。

やっぱり、ここが僕の主戦場だと改めて思った。

まきどき村もツルハシブックスも、商店街も、

若者にとっては親和的承認の場、なのかもしれない。

人間の根源的欲求である。

しかし。

それはまた紙一重で

他者評価の欲求でもある。

「認められたいの正体」

(山竹伸二 講談社現代新書)

で著者は承認には3段階のレベルがあり、

「親和的承認:ありのままの自分を受け入れてもらう」

「集団的承認:集団の中で役割を果たすことで承認してもらう」

「一般的承認:社会一般でいいとされることをすることで承認してもらう」

となっている。

このうち、

集団的承認と一般的承認は

「他者評価」によって実感できる場合も多い。

「ありがとう」と言われることを

「承認」のしるしにしているとちょっとつらい。

承認のために他者評価を生きるようになるとつらい。

ちょうど、親や先生にほめられるためにテストを

頑張るようなものだ。

残念ながら

小学校中学校高校の勉強の仕組みは

「評価」を前提に成り立っているので、

他者評価をベースに生きてしまう危険性をはらんでいると思う。

しかし。

それは社会に出てからつらい。

「他者評価」があまり得られないときに、

「自分には価値がない」と思ってしまうかもしれないからだ。

承認欲求からくる他者評価依存

をいかに脱していくか。

これが人生を生きる上で必要なことだと思う。

そうすると、大学生の時にカギを握るのは、

「親和的承認」の機会をどう得るか、

というところにかかってくる。

もちろん家庭環境に恵まれていて、

たとえばお母さんに怒られた時に

おばあちゃんの家に行き、

「いいんだよ。タケシがいい子なのは、おばあちゃんがわかっているから」

と理由も聞かずに言ってくれるような環境に育った子たちは、

「親和的承認」の機会を得られていて、

そうなると、他者評価が得られずに集団的承認や一般的承認が

得られない状況に陥ったとしても、そこまで落ち込むことはないような気がする。

しかしながら、

そのような状況にある子どもは核家族化して、

商店街や地域コミュニティが機能しない現在においては

きわめて稀である。

大学生の時に(ホントはもっと以前にやるべきだが)、

まず、やるべきは、

この親和的承認の機会を得ることではないか。

「自分は存在しているだけで価値がある」

と体感できる時間と空間を過ごすことができるかどうか。

だからこそ、商店街インターンシップであり、

だからこそ、野山塾やツルハシブックスの空間があるのだろう。

地域の大人たちと触れ合うことで、

「自分は若いだけで価値があるんだ」と、

会話の外のニュアンスが伝わってくる。

そうして得られたものをベースにしないと

「他者評価」に頼らない人生を

生きていくスタートラインに立つことはできないのではないか。

やっぱり、ここが僕の主戦場だと改めて思った。

まきどき村もツルハシブックスも、商店街も、

若者にとっては親和的承認の場、なのかもしれない。

2014年06月20日

コミュニケーション・アート

コミュニケーション・デザインではなく

コミュニケーション・アートなのかもしれない。

そこに目的があまりないから、

ただ、表現したいという欲求だけがあるから。

まきどき村の

「人生最高の朝ごはん」は、

・朝6時集合

・農作業をした後に朝市で買い物

・朝食を作る(味噌汁など簡単なもの)

・ご飯を炊く(釜炊きごはん)

・囲炉裏を囲んで食べる(8:30ころ)

・片づけ・終了(9:30ころ)

とおよそ3時間半をかけて

朝ごはんを食べるという集まりだ。

朝6時集合というのがだいぶキツイ。

新発田や、加茂から来るには

5時くらいには出発していなければならない。

ということは、その30分くらい前には起きているということになる。

みんな、寝ぼけている。

いや、寝ぼけてはいないけど、

精神的には、寝ぼけている。

つまり、バリアの少ない状態である。

女性であれば、化粧をする時間があまりない。

(もちろん、ばっちりお化粧してくる人もいないわけではない)

・朝6時集合

・農作業

・朝市でのばあちゃんとの対話

・朝食づくりという作業を一緒にやる

・囲炉裏を囲んで食べる

というのは、実はひとつひとつが

非常に有効な「コミュニケーション・ツール」

となっている。

だから、話ができる。

そして何より築250年(推定)のあの空間が

「自分がここにいてもいいんだ」という感覚にさせてくれる。

ということを考えると、

まきどき村の「人生最高の朝ごはん」は

ひとつの「コミュニケーション・アート」であると言えるのではないか。

しかもそれは、無意識に起こる。

そこがポイントなのかもしれない。

ツルハシブックスの

地下古本コーナー「HAKKUTSU」も

同じようにコミュニケーション・アートなのかもしれない。

30歳以上は立ち入り禁止。

その年齢制限を設けることで、

「入ってもいいですか?」とか「20代のうちに来ようと思って」

という会話が始まるかもしれない。

・地下に入る

・メッセージを探しながら本を見つける

・見つけたら紙に・氏名・年齢を記入

・レジで支払

このときに、氏名・年齢を書いてあるので、

レジにいる店員侍は、話しかけることができる。

こういう

売込みではない、話しかけるコミュニケーション・ツール

みたいなのがあると、いいなあと思う。

僕は「素敵なお店がある」

って聞いたら、

やっぱりお店の人と話をしてみたいのだけど、

そのきっかけって、あまりなくて、やっぱりお会計のとき

とかに少し話す方法に行き着く。

そういうコミュニケーションツールがたくさんある

お店が楽しいお店なのかもしれない。

もっとカタルタで話しかけてみようっと。

コミュニケーション・アートなのかもしれない。

そこに目的があまりないから、

ただ、表現したいという欲求だけがあるから。

まきどき村の

「人生最高の朝ごはん」は、

・朝6時集合

・農作業をした後に朝市で買い物

・朝食を作る(味噌汁など簡単なもの)

・ご飯を炊く(釜炊きごはん)

・囲炉裏を囲んで食べる(8:30ころ)

・片づけ・終了(9:30ころ)

とおよそ3時間半をかけて

朝ごはんを食べるという集まりだ。

朝6時集合というのがだいぶキツイ。

新発田や、加茂から来るには

5時くらいには出発していなければならない。

ということは、その30分くらい前には起きているということになる。

みんな、寝ぼけている。

いや、寝ぼけてはいないけど、

精神的には、寝ぼけている。

つまり、バリアの少ない状態である。

女性であれば、化粧をする時間があまりない。

(もちろん、ばっちりお化粧してくる人もいないわけではない)

・朝6時集合

・農作業

・朝市でのばあちゃんとの対話

・朝食づくりという作業を一緒にやる

・囲炉裏を囲んで食べる

というのは、実はひとつひとつが

非常に有効な「コミュニケーション・ツール」

となっている。

だから、話ができる。

そして何より築250年(推定)のあの空間が

「自分がここにいてもいいんだ」という感覚にさせてくれる。

ということを考えると、

まきどき村の「人生最高の朝ごはん」は

ひとつの「コミュニケーション・アート」であると言えるのではないか。

しかもそれは、無意識に起こる。

そこがポイントなのかもしれない。

ツルハシブックスの

地下古本コーナー「HAKKUTSU」も

同じようにコミュニケーション・アートなのかもしれない。

30歳以上は立ち入り禁止。

その年齢制限を設けることで、

「入ってもいいですか?」とか「20代のうちに来ようと思って」

という会話が始まるかもしれない。

・地下に入る

・メッセージを探しながら本を見つける

・見つけたら紙に・氏名・年齢を記入

・レジで支払

このときに、氏名・年齢を書いてあるので、

レジにいる店員侍は、話しかけることができる。

こういう

売込みではない、話しかけるコミュニケーション・ツール

みたいなのがあると、いいなあと思う。

僕は「素敵なお店がある」

って聞いたら、

やっぱりお店の人と話をしてみたいのだけど、

そのきっかけって、あまりなくて、やっぱりお会計のとき

とかに少し話す方法に行き着く。

そういうコミュニケーションツールがたくさんある

お店が楽しいお店なのかもしれない。

もっとカタルタで話しかけてみようっと。

2014年06月19日

ツルハシ号の原点は、スナックを改装しないタコ焼き屋さん

人のプロフィールっていうのは、

どの観点から書くかで違う人生になる。

講演テーマによって、

プロフィールを変えていくというのは

必要なことなのかもしれない。

「中学生・高校生に学校以外の居場所を」

「学校外の面白い大人に出会える機会を」

と言っている僕のプロフィールは、

「大学生にはキャリアドリフトのために地域活動を」とか

「人と人をつなぐには、本がもっともパワフルだ」とか

言っている時とは変わってきて当然だ。

そういう点で僕の「教育ジャンル的」プロフィールは、

中学・高校のとき、

「何かデカいことがしたい」と思っていた。

1988年に開通した瀬戸大橋のコマーシャル

大成建設の「地図に残る仕事」のキャッチコピーに心ときめいた。

そんな僕の前にやってきた

最初の「デカいこと」は地球環境問題だった。

「いま、地球が危ない」だったか、

そんなタイトルの本には、

絶滅しつつある生物や、

進行する砂漠化の様子などが書かれていた。

これは何とかしたい。

と少年ながらに強く思った。

しかしながら、

それを語り合う友も、

学校の先生も、僕にはいなかった。

親に話すのもいまいち恥ずかしいし、

そんな中で、中学・高校とバスケットに打ち込んでいた。

高校のとき。

いまの活動の原点となっているかもしれない、

おばちゃんとの出会いがあった。

駅前にあった、小さなタコ焼き屋さん。

駄菓子やカップラーメンなども売っていた、

まさに高校生男子のたまり場的空間だった。

内装は、

いま考えると、

いわゆる「スナック」だった。

オッサンたちが集い、ウイスキーの水割りを飲みながら、

演歌を歌う、あの「スナック」そのものだった。

僕は「スナック」というものを知ったのが

25歳の時だった。

巻に住んでいた時に役場の課長や、家を借りていた大家さんに2次会で連れて行かれたからだ。

そのときは、推定年齢60歳オーバーのママを筆頭に、年齢層高めのオバさまを目の前に、

「オッサンたちは、オバちゃんしかいないスナックで飲んで歌って楽しいのだろうか?」

と強烈な疑問を感じたのだが、

お店にいる人たちをよく観察してみると、

彼らの目的は、

「ママに話を聞いてもらう」

ということに尽きることがわかった。

まだママがどんな話題に対しても、

カウンセリングマインド(笑)を持って、

あいづちやオウム返しをしてくれるという

「居場所」空間を演出していたことも大きな発見だった。

ふと。

あの「タコ焼き屋」のことを思い出した。

その「タコ焼き屋」に僕が行けるのは、

バスケ部が休みの水曜日か、

テスト期間中で部活動停止になったときだった。

タコ焼き屋自体は、

たしか夜の9時か10時ころまでやっていたのだが、

部活動の帰り道に横を通りがかると、

その店は完全に「ヤンキー高校生のたまり場」と化していて、

高校生なのにタバコは吸い放題で、

一般人の僕には超コワい空間に思えた。

その店は男子高校生に人気があった。

ではなぜ、

僕は、そしてそのヤンキーたちは、

その店に行ったのだろうか。

そのときは実感していなかったが、

おそらく、その経営者のオバちゃんは、

昔、スナックを経営していたけど、

なんらかの理由で、タコ焼き屋さんに商売替えをしたのだ。

だからこそ、

おそらくスナック時代に身につけた

カウンセリングマインドと聞き上手をそのままタコ焼き屋で再現したのだ。

「話を聞いてもらう」

これがどんなに大切なことか、多くの人は実感しているだろう。

そしてそこには、

ただ聞いてもらうだけで、評価や助言を必要としていないのだ。

しかし、学校の先生や友人、

ましてや親に話すとなると、

そこには評価や助言を受けるリスク(!)がかなりの確率で存在している。

だから、話せない。

タコ焼き屋のおばちゃんは、

タコ焼きを焼きながら、話を聞く。

また、タコ焼きという食べ物が、

焼き上がりに一定の時間を要するので、

その間にたわいもない会話をすることができるのだ。

それを入り口に、若者は心をだんだんと開き、

店に来るごとにいろいろなことを話すようになる。

僕がいま、古本コーナーHAKKUTSUをやっているのは、

もしかしたら、あのタコ焼き屋さんのおばちゃんのおかげなのかもしれない。

古本を買う時に、

名前と年齢を書かなくてはならず、

そこから店員サムライは、会話の糸口を見つける。

「17歳ってことは高校生?」

「部活なにかやっているの?」

「テスト終わった?」

そんな小さな会話から、関係性が始まっていく。

きっと千葉のタコ焼き屋さんに通っていたヤンキーたちも、

そのオバちゃんに話を聞いてもらいたかったのだろう。

なんらかの理由で自己主張のため、

ヤンキーという表現方法をとった彼らの

話を聞いてあげる大人。

それはもしかしたら、唯一、タコ焼き屋のオバちゃんだったかもしれない。

「評価」や「助言」をすることなく、聞いてあげるということ。

それはもしかしたら、タコ焼きを販売するという

ツールがあるからこそ可能になっているのかもしれない。

小阪裕司さんの

「心の時代にモノを売る方法」(角川ONEテーマ21)

を読むと、

「ビジネスのためにコミュニケーションがある」のではなく、

「コミュニケーションのためにビジネスがある」ということを

実感させられる。

きっとあのタコ焼き屋さんが僕の本屋としての原点なのかもしれない、

と気がついた。

いま、高校時代の僕(のような子)がお店に来て、

「環境問題をなんとかしたいんだ」と言われたら、

「それはいったい、どういうことだ?」

と「評価」や「助言」することなく深く突っ込んで聞いてあげられる店員になりたいと思う。

ニシダタクジ教育分野プロフィール

1974年 新潟市南区(旧白根市)に生まれる。

1987年 中学校入学、「地図に残る仕事」のCMに衝撃をうける。

1990年 高校入学、タコ焼き屋さんに出会う。

1992年 「砂漠緑化に生命を賭けて」に図書館で出会い、農学部を志望する

1994年 一浪して新潟大学農学部入学

1997年 教育学部の勉強会などに積極的に参加

1998年 「自然農」の沖津さんに出会い、マニュアルを探していた自分に気がつく。

1999年 巻で畑のある公園づくり「まきどき村」を始める

2002年 不登校の中学校3年生に出会い、学校外の大人と出会える場をつくりたいと思う。

2004年 吉田松陰先生に出会い、「学びあいの場づくり」で希望を生む決意をする。

2004年 玉川大学教育学部の通信課程に編入。中学校社会科教師を目指す。

2004年 中越地震で川口町での子どもと遊ぶボランティアに参加する⇒「ボランティアとは、双方向のコミュニケーション」

2005年 山形の「だがしや楽校」をモデルに巻の愛宕神社境内で地域の大人と子どもが遊ぶ「虹のひろば」をはじめる。

2005年 玉川大学(東京・町田)でスクーリング⇒「僕のポジションは学校ではないかもしれない。」

2007年 北魚沼郡川口中で3週間の教育実習⇒「教室だけの姿が子どもの姿ではない。」

2007年 中越沖地震で刈羽村での子どもと遊ぶボランティアをコーディネートする。⇒「子どもはニーズを言語化できないから想像することが大事」

2010年 玉川大学期限切れ除籍

2011年 ツルハシブックス開店、地下古本コーナーHAKKUTSUを始める。

2013年 野山塾はじまる。

2014年 ツルハシ号始動。

こうして見てみると、

やはりあのタコ焼き屋さんの存在は

僕の人生に大きな影響を与えているのだろうと思う。

それが、

「若者のための悩み相談コーナー」

みたいな市役所で行政がやってるような場所ではやっぱりダメで、

もちろん、未成年にタバコを吸わせてはいけないのだけど、

そのくらいのダークな空間こそが若者が魅力を感じるというか、

気軽に言って、心を開けるのだろうと思う。

ツルハシ号が、ツルハシブックスが、

そんな空間を生み出すきっかけとなることを

強く願う。

どの観点から書くかで違う人生になる。

講演テーマによって、

プロフィールを変えていくというのは

必要なことなのかもしれない。

「中学生・高校生に学校以外の居場所を」

「学校外の面白い大人に出会える機会を」

と言っている僕のプロフィールは、

「大学生にはキャリアドリフトのために地域活動を」とか

「人と人をつなぐには、本がもっともパワフルだ」とか

言っている時とは変わってきて当然だ。

そういう点で僕の「教育ジャンル的」プロフィールは、

中学・高校のとき、

「何かデカいことがしたい」と思っていた。

1988年に開通した瀬戸大橋のコマーシャル

大成建設の「地図に残る仕事」のキャッチコピーに心ときめいた。

そんな僕の前にやってきた

最初の「デカいこと」は地球環境問題だった。

「いま、地球が危ない」だったか、

そんなタイトルの本には、

絶滅しつつある生物や、

進行する砂漠化の様子などが書かれていた。

これは何とかしたい。

と少年ながらに強く思った。

しかしながら、

それを語り合う友も、

学校の先生も、僕にはいなかった。

親に話すのもいまいち恥ずかしいし、

そんな中で、中学・高校とバスケットに打ち込んでいた。

高校のとき。

いまの活動の原点となっているかもしれない、

おばちゃんとの出会いがあった。

駅前にあった、小さなタコ焼き屋さん。

駄菓子やカップラーメンなども売っていた、

まさに高校生男子のたまり場的空間だった。

内装は、

いま考えると、

いわゆる「スナック」だった。

オッサンたちが集い、ウイスキーの水割りを飲みながら、

演歌を歌う、あの「スナック」そのものだった。

僕は「スナック」というものを知ったのが

25歳の時だった。

巻に住んでいた時に役場の課長や、家を借りていた大家さんに2次会で連れて行かれたからだ。

そのときは、推定年齢60歳オーバーのママを筆頭に、年齢層高めのオバさまを目の前に、

「オッサンたちは、オバちゃんしかいないスナックで飲んで歌って楽しいのだろうか?」

と強烈な疑問を感じたのだが、

お店にいる人たちをよく観察してみると、

彼らの目的は、

「ママに話を聞いてもらう」

ということに尽きることがわかった。

まだママがどんな話題に対しても、

カウンセリングマインド(笑)を持って、

あいづちやオウム返しをしてくれるという

「居場所」空間を演出していたことも大きな発見だった。

ふと。

あの「タコ焼き屋」のことを思い出した。

その「タコ焼き屋」に僕が行けるのは、

バスケ部が休みの水曜日か、

テスト期間中で部活動停止になったときだった。

タコ焼き屋自体は、

たしか夜の9時か10時ころまでやっていたのだが、

部活動の帰り道に横を通りがかると、

その店は完全に「ヤンキー高校生のたまり場」と化していて、

高校生なのにタバコは吸い放題で、

一般人の僕には超コワい空間に思えた。

その店は男子高校生に人気があった。

ではなぜ、

僕は、そしてそのヤンキーたちは、

その店に行ったのだろうか。

そのときは実感していなかったが、

おそらく、その経営者のオバちゃんは、

昔、スナックを経営していたけど、

なんらかの理由で、タコ焼き屋さんに商売替えをしたのだ。

だからこそ、

おそらくスナック時代に身につけた

カウンセリングマインドと聞き上手をそのままタコ焼き屋で再現したのだ。

「話を聞いてもらう」

これがどんなに大切なことか、多くの人は実感しているだろう。

そしてそこには、

ただ聞いてもらうだけで、評価や助言を必要としていないのだ。

しかし、学校の先生や友人、

ましてや親に話すとなると、

そこには評価や助言を受けるリスク(!)がかなりの確率で存在している。

だから、話せない。

タコ焼き屋のおばちゃんは、

タコ焼きを焼きながら、話を聞く。

また、タコ焼きという食べ物が、

焼き上がりに一定の時間を要するので、

その間にたわいもない会話をすることができるのだ。

それを入り口に、若者は心をだんだんと開き、

店に来るごとにいろいろなことを話すようになる。

僕がいま、古本コーナーHAKKUTSUをやっているのは、

もしかしたら、あのタコ焼き屋さんのおばちゃんのおかげなのかもしれない。

古本を買う時に、

名前と年齢を書かなくてはならず、

そこから店員サムライは、会話の糸口を見つける。

「17歳ってことは高校生?」

「部活なにかやっているの?」

「テスト終わった?」

そんな小さな会話から、関係性が始まっていく。

きっと千葉のタコ焼き屋さんに通っていたヤンキーたちも、

そのオバちゃんに話を聞いてもらいたかったのだろう。

なんらかの理由で自己主張のため、

ヤンキーという表現方法をとった彼らの

話を聞いてあげる大人。

それはもしかしたら、唯一、タコ焼き屋のオバちゃんだったかもしれない。

「評価」や「助言」をすることなく、聞いてあげるということ。

それはもしかしたら、タコ焼きを販売するという

ツールがあるからこそ可能になっているのかもしれない。

小阪裕司さんの

「心の時代にモノを売る方法」(角川ONEテーマ21)

を読むと、

「ビジネスのためにコミュニケーションがある」のではなく、

「コミュニケーションのためにビジネスがある」ということを

実感させられる。

きっとあのタコ焼き屋さんが僕の本屋としての原点なのかもしれない、

と気がついた。

いま、高校時代の僕(のような子)がお店に来て、

「環境問題をなんとかしたいんだ」と言われたら、

「それはいったい、どういうことだ?」

と「評価」や「助言」することなく深く突っ込んで聞いてあげられる店員になりたいと思う。

ニシダタクジ教育分野プロフィール

1974年 新潟市南区(旧白根市)に生まれる。

1987年 中学校入学、「地図に残る仕事」のCMに衝撃をうける。

1990年 高校入学、タコ焼き屋さんに出会う。

1992年 「砂漠緑化に生命を賭けて」に図書館で出会い、農学部を志望する

1994年 一浪して新潟大学農学部入学

1997年 教育学部の勉強会などに積極的に参加

1998年 「自然農」の沖津さんに出会い、マニュアルを探していた自分に気がつく。

1999年 巻で畑のある公園づくり「まきどき村」を始める

2002年 不登校の中学校3年生に出会い、学校外の大人と出会える場をつくりたいと思う。

2004年 吉田松陰先生に出会い、「学びあいの場づくり」で希望を生む決意をする。

2004年 玉川大学教育学部の通信課程に編入。中学校社会科教師を目指す。

2004年 中越地震で川口町での子どもと遊ぶボランティアに参加する⇒「ボランティアとは、双方向のコミュニケーション」

2005年 山形の「だがしや楽校」をモデルに巻の愛宕神社境内で地域の大人と子どもが遊ぶ「虹のひろば」をはじめる。

2005年 玉川大学(東京・町田)でスクーリング⇒「僕のポジションは学校ではないかもしれない。」

2007年 北魚沼郡川口中で3週間の教育実習⇒「教室だけの姿が子どもの姿ではない。」

2007年 中越沖地震で刈羽村での子どもと遊ぶボランティアをコーディネートする。⇒「子どもはニーズを言語化できないから想像することが大事」

2010年 玉川大学期限切れ除籍

2011年 ツルハシブックス開店、地下古本コーナーHAKKUTSUを始める。

2013年 野山塾はじまる。

2014年 ツルハシ号始動。

こうして見てみると、

やはりあのタコ焼き屋さんの存在は

僕の人生に大きな影響を与えているのだろうと思う。

それが、

「若者のための悩み相談コーナー」

みたいな市役所で行政がやってるような場所ではやっぱりダメで、

もちろん、未成年にタバコを吸わせてはいけないのだけど、

そのくらいのダークな空間こそが若者が魅力を感じるというか、

気軽に言って、心を開けるのだろうと思う。

ツルハシ号が、ツルハシブックスが、

そんな空間を生み出すきっかけとなることを

強く願う。

2014年06月18日

「やってみる」ということ

大学1年生の前期に何に出会うか?

とても大切なことだと思う。

初めての長期の夏休み。

高校時代とは全く違う自由がある。

そのときに何をしたらよいのか?

1 本を読む

2 人に会う

3 やってみる

ここに行きつくような気がする。

アルバイトをする

旅に出る

インターンシップに参加

なんでもやってみることだ。

この

「やってみる」大切さをあらゆる手段・方法で伝えなければいけない。

「やってみる」→「ふりかえる」

の習慣をつけていくこと。

PDCAではなくて、

D→D→D→CAPくらいが

ちょうどいい。

これをインパクトのある言葉で、

いかに興味を惹いて、

説教くさくなく、伝えるか。

ここに課題があるのだなあ。

「やりたいことが分からない」

という不安は少なからず持っているのだから、

1年生はそこからスタートしたほうがいいのかも。

「やりたいことがわからない」は本当に課題なのか?

⇒

アイデンティティとコミュニティ、承認欲求の話

⇒

コミュニティを自ら作っていくこと。

⇒

アクションを起こしていくこと

こんな感じかな。

1年生と2年生と3年生。

大教室か小教室か。

で話すことを変えなきゃいけないな、と思いました。

まだまだ修行が足りません。

とても大切なことだと思う。

初めての長期の夏休み。

高校時代とは全く違う自由がある。

そのときに何をしたらよいのか?

1 本を読む

2 人に会う

3 やってみる

ここに行きつくような気がする。

アルバイトをする

旅に出る

インターンシップに参加

なんでもやってみることだ。

この

「やってみる」大切さをあらゆる手段・方法で伝えなければいけない。

「やってみる」→「ふりかえる」

の習慣をつけていくこと。

PDCAではなくて、

D→D→D→CAPくらいが

ちょうどいい。

これをインパクトのある言葉で、

いかに興味を惹いて、

説教くさくなく、伝えるか。

ここに課題があるのだなあ。

「やりたいことが分からない」

という不安は少なからず持っているのだから、

1年生はそこからスタートしたほうがいいのかも。

「やりたいことがわからない」は本当に課題なのか?

⇒

アイデンティティとコミュニティ、承認欲求の話

⇒

コミュニティを自ら作っていくこと。

⇒

アクションを起こしていくこと

こんな感じかな。

1年生と2年生と3年生。

大教室か小教室か。

で話すことを変えなきゃいけないな、と思いました。

まだまだ修行が足りません。

2014年06月17日

学校外に中学生の居場所をつくる

日曜日のNPO総会に向けて

事業計画の取りまとめ中。

本屋本体としてのツルハシブックスは

それに付随するものとして4つの事業を展開。

1 ツルハシ号

※中学生高校生に本屋、本のある空間を届ける。

2 野山塾

※中学生高校生に勉強や地域活動を通じて、生きるチカラをつける場を提供する。

3 働き方研究所 with新潟中央自動車学校

※大学生に他大学の学生と本音で話す場を提供する。

4 地下古本コーナーHAKKUTSU

※中学生~20代社会人に、偶然の本との出会い、人との出会いを提供する。

今から9年前。

中学校教師を志した僕は、

玉川大学教育学部の通信課程のスクーリングのため、

東京・町田の玉川大学キャンパスに通っていた。

「教育の原理」っていう熱い授業を聞きながら、

ひとり、自問自答をしていた。

「教育とは何か?」

「自分が果たすべき役割とは?」

そんなことを考え続ける6日間を過ごした。

結論。

学校じゃない。

僕の行くべき場所は学校ではない。

学校外のどこかで、中学生の居場所をつくる。

それがきっと僕の役割なんだ。

そう思ってからすでに9年。

ふと、4つの事業を全体的に見たら、

初志を思い出すようなラインナップになっていました。

ようやく。

ようやく。

カタチになりつつあります。

中学生も高校生も共演者になれる本屋をつくりましょう。

いざ。

事業計画の取りまとめ中。

本屋本体としてのツルハシブックスは

それに付随するものとして4つの事業を展開。

1 ツルハシ号

※中学生高校生に本屋、本のある空間を届ける。

2 野山塾

※中学生高校生に勉強や地域活動を通じて、生きるチカラをつける場を提供する。

3 働き方研究所 with新潟中央自動車学校

※大学生に他大学の学生と本音で話す場を提供する。

4 地下古本コーナーHAKKUTSU

※中学生~20代社会人に、偶然の本との出会い、人との出会いを提供する。

今から9年前。

中学校教師を志した僕は、

玉川大学教育学部の通信課程のスクーリングのため、

東京・町田の玉川大学キャンパスに通っていた。

「教育の原理」っていう熱い授業を聞きながら、

ひとり、自問自答をしていた。

「教育とは何か?」

「自分が果たすべき役割とは?」

そんなことを考え続ける6日間を過ごした。

結論。

学校じゃない。

僕の行くべき場所は学校ではない。

学校外のどこかで、中学生の居場所をつくる。

それがきっと僕の役割なんだ。

そう思ってからすでに9年。

ふと、4つの事業を全体的に見たら、

初志を思い出すようなラインナップになっていました。

ようやく。

ようやく。

カタチになりつつあります。

中学生も高校生も共演者になれる本屋をつくりましょう。

いざ。

2014年06月16日

中学生が勉強する本屋

いつのまにか、

中学生が勉強しにくる本屋に

なっていました。

土曜日に4人、

日曜日も2人、やってきました。

「どうして本屋で勉強しようと思ったのか?」

と尋ねたら、

「家では集中できないから。」

と言われました。

あ、いや、そういうことじゃなくてね・・・

家以外の場所で勉強しようと思った時に、

どうして本屋さんだったのか?

って聞きたかったんですけど・・・

まあいいか。

ワンピースとスラムダンクが並べてあるので、

勉強する環境としてはいまいちだと思う。

でも友達と一緒にやるのは楽しいもんね。

そういう時間だったり、

その勉強しているときに

ソファ席で起こっている大人たちの会話をちょっと聞いたり。

そういう空間、つくりたかったんです。

来てくれてありがとね。

中学生が勉強しにくる本屋に

なっていました。

土曜日に4人、

日曜日も2人、やってきました。

「どうして本屋で勉強しようと思ったのか?」

と尋ねたら、

「家では集中できないから。」

と言われました。

あ、いや、そういうことじゃなくてね・・・

家以外の場所で勉強しようと思った時に、

どうして本屋さんだったのか?

って聞きたかったんですけど・・・

まあいいか。

ワンピースとスラムダンクが並べてあるので、

勉強する環境としてはいまいちだと思う。

でも友達と一緒にやるのは楽しいもんね。

そういう時間だったり、

その勉強しているときに

ソファ席で起こっている大人たちの会話をちょっと聞いたり。

そういう空間、つくりたかったんです。

来てくれてありがとね。

2014年06月15日

試作版を生きる

「人は皆、人生の素人なんさ」

シネウインドの斎藤さんが言っていた。

そうなんだよね。

39歳の人生は、みな、初めて通る道。

だから、みんな素人なんだよ。

失敗するのが当たり前さ。

そんな話を聞く金曜日の午前。

僕も同じようなことを考えていた。

僕は大学生に話をするときはよく、

「成長思考」と「才能思考」の話をする。

スタンフォード大学・ドゥエック博士の

「成長的知能観」と「固定的知能観」の話だ。

やればやるほど、失敗すればするほど

自分は成長できると思っているか、

自分の才能には生まれつき決まっていて、

それには限界がある、と思っているかどうか。

ここで重要なのは、

これは性格の問題などではなく、

子どものころはみな、成長思考だったということだ。

自転車に乗るときに、

何度も転んで、乗れるようになった。

最初に何回か転んだ時に

「自転車乗るのは向いてないから、歩きでいこう。

大きくなったら免許取って車乗ろう。」

って考える小学生に出会ったことがない。

それがいつのまにか。

中学・高校と「経験」という名の失敗・挫折を繰り返すうちに、

「自分の能力には限界がある」と勝手に思い込んでいるだけなのだ。

18歳で才能思考はかなり進行している。

そして、不幸なのは(だと僕が感じるのは)、

その「才能思考」に基づいてキャリアデザインが始まることだ。

自分の能力はこんなもんで、

こういう強みとこういう弱みがあるから、

それに向いている職種はこうで、

そのためにはこんな勉強をしたり資格があったらいい。

「効率的」な観点からすると、

「才能思考」と「キャリアデザイン」の相性がいい。

全学生に一律で対応ができるからだ。

目標設定が容易で、

達成したかどうかを測りやすいからだ。

そしてそれは工業時代にはものすごく機能した。

計画的に物事を進めることに価値があったからだ。

入社すれば一生その会社で同じような職種で勤め続けることが

可能だったからだ。

しかし。

この世の中のほうが変わってしまった。

「大手」で「安定」だと呼ばれた企業が次々に人員削減を発表し、

また経営が傾くことも珍しいことではなくなった。

そんな時代に生きる私たちは、

そしてそんな社会に若者を送り出す学校は、

どんなマインドを持つ若者を送り出したいのか?を

もういちど問い直す必要がある。

必要なのは

「成長思考」と「キャリアドリフト」だ。

「やればやるほど自分は成長できる」と信じていること。

さまざまな「偶然」をつかみ、キャリアを形成していくこと。

この二つのマインドを手に入れることが、

社会に出る前に必要なことだと強く思う。

だからこそ僕は本屋をやっているのであり、

商店街インターンシップを作っているのだろうと思う。

一言でいえば、

「試作版を生きる」ということだ。

斉藤正行さんの言うように、「人生の素人」を生きるということだ。

完成版にならずに試作版を生き続けること。

その機会を提供していくことが僕のミッションなのかもしれない。

試作とは、仮説+行動という要素に分解できるのかもしれない。

「考えて」「行動する」ということだ。

この「行動する」ために「成長思考」が必要になる。

やればやるほど、自分は開花していく一方だ。

といかに信じられるか。

「試作版を生きる」

これを伝えること。

これが僕のこれからやることのような気がしてきました。

シネウインドの斎藤さんが言っていた。

そうなんだよね。

39歳の人生は、みな、初めて通る道。

だから、みんな素人なんだよ。

失敗するのが当たり前さ。

そんな話を聞く金曜日の午前。

僕も同じようなことを考えていた。

僕は大学生に話をするときはよく、

「成長思考」と「才能思考」の話をする。

スタンフォード大学・ドゥエック博士の

「成長的知能観」と「固定的知能観」の話だ。

やればやるほど、失敗すればするほど

自分は成長できると思っているか、

自分の才能には生まれつき決まっていて、

それには限界がある、と思っているかどうか。

ここで重要なのは、

これは性格の問題などではなく、

子どものころはみな、成長思考だったということだ。

自転車に乗るときに、

何度も転んで、乗れるようになった。

最初に何回か転んだ時に

「自転車乗るのは向いてないから、歩きでいこう。

大きくなったら免許取って車乗ろう。」

って考える小学生に出会ったことがない。

それがいつのまにか。

中学・高校と「経験」という名の失敗・挫折を繰り返すうちに、

「自分の能力には限界がある」と勝手に思い込んでいるだけなのだ。

18歳で才能思考はかなり進行している。

そして、不幸なのは(だと僕が感じるのは)、

その「才能思考」に基づいてキャリアデザインが始まることだ。

自分の能力はこんなもんで、

こういう強みとこういう弱みがあるから、

それに向いている職種はこうで、

そのためにはこんな勉強をしたり資格があったらいい。

「効率的」な観点からすると、

「才能思考」と「キャリアデザイン」の相性がいい。

全学生に一律で対応ができるからだ。

目標設定が容易で、

達成したかどうかを測りやすいからだ。

そしてそれは工業時代にはものすごく機能した。

計画的に物事を進めることに価値があったからだ。

入社すれば一生その会社で同じような職種で勤め続けることが

可能だったからだ。

しかし。

この世の中のほうが変わってしまった。

「大手」で「安定」だと呼ばれた企業が次々に人員削減を発表し、

また経営が傾くことも珍しいことではなくなった。

そんな時代に生きる私たちは、

そしてそんな社会に若者を送り出す学校は、

どんなマインドを持つ若者を送り出したいのか?を

もういちど問い直す必要がある。

必要なのは

「成長思考」と「キャリアドリフト」だ。

「やればやるほど自分は成長できる」と信じていること。

さまざまな「偶然」をつかみ、キャリアを形成していくこと。

この二つのマインドを手に入れることが、

社会に出る前に必要なことだと強く思う。

だからこそ僕は本屋をやっているのであり、

商店街インターンシップを作っているのだろうと思う。

一言でいえば、

「試作版を生きる」ということだ。

斉藤正行さんの言うように、「人生の素人」を生きるということだ。

完成版にならずに試作版を生き続けること。

その機会を提供していくことが僕のミッションなのかもしれない。

試作とは、仮説+行動という要素に分解できるのかもしれない。

「考えて」「行動する」ということだ。

この「行動する」ために「成長思考」が必要になる。

やればやるほど、自分は開花していく一方だ。

といかに信じられるか。

「試作版を生きる」

これを伝えること。

これが僕のこれからやることのような気がしてきました。

2014年06月14日

シネウインドという問い

斉藤正行さんとの初めてのトークセッション。

あんまりセッションできず・・・

斉藤さんのメッセージが強烈で

完全に負けてましたね。

いちばんは、

「会員制度」はシステムの問題ではないってこと。

シネウインドを見に来た

他地域の人たちが

「シネウインドは会員制でうまくいっているんだ」

ということを見て、自分たちも会員制度をつくる。

それは上手くいくことはあまりない。

なぜなら、「会員制度」という仕組みに

力があるわけではないからだ。

僕は、話を聞いていて、

シネウインドの、いや斉藤正行のすごさは

「問い続けることにある」と思った。

「シネウインドはオレのものだけどオレのものじゃない。

みんなのものだけどみんなのものじゃない。」

じゃあ、なんだよ?

って言いたくなるのだけど、

それはいいのです。

シネウインドは「問い」なんですね。

僕は昨日、

「効率化をどのように壊していくか?」とか

「当事者をどうやって増やしていくか?」

っていう話をしたのだけど、

まさにそれって

「問い」続けることしかないのかもしれないって思った。

答えを与えてはいけない。

自分が答えを与えるようになってはいけない。

ただ、「問い」続けていくこと。

そして自分で考えて行動してもらうこと。

これがもしかしたら、

もっとも効率的な(笑)当事者の生み出し方なのかもしれないなあ。

ひとりひとりが文化を創る当事者になる。

そのためには、問い続けること。

そんなことを感じた夜だった。

もうひとつ心に残ったのは、

続けていく、と決めることだ。

「半世紀つづける」と最初から言い続けて29年。

だから続いているのだ。

意志のチカラをあらためて認識させられる。

「つづけていく」と決めることで、

カッコ悪いことも受け入れられていく。

そんなカッコよさがあると思った。

最後に北書店の佐藤さんにも

「5万円売り伸ばしませんか?」

という熱いメッセージをもらった。

本屋という棚を通じてのコミュニケーションを

もっともっとやっていくこと。

そこも僕が本屋である理由なのだから、

そこをやっていこう。

とてもよい夜でした。

企画してくれた小林弘樹さん、ありがとう。

ツルハシブックスという「問い」を

世の中に発信し続けようと思いました。

ありがとう。

あんまりセッションできず・・・

斉藤さんのメッセージが強烈で

完全に負けてましたね。

いちばんは、

「会員制度」はシステムの問題ではないってこと。

シネウインドを見に来た

他地域の人たちが

「シネウインドは会員制でうまくいっているんだ」

ということを見て、自分たちも会員制度をつくる。

それは上手くいくことはあまりない。

なぜなら、「会員制度」という仕組みに

力があるわけではないからだ。

僕は、話を聞いていて、

シネウインドの、いや斉藤正行のすごさは

「問い続けることにある」と思った。

「シネウインドはオレのものだけどオレのものじゃない。

みんなのものだけどみんなのものじゃない。」

じゃあ、なんだよ?

って言いたくなるのだけど、

それはいいのです。

シネウインドは「問い」なんですね。

僕は昨日、

「効率化をどのように壊していくか?」とか

「当事者をどうやって増やしていくか?」

っていう話をしたのだけど、

まさにそれって

「問い」続けることしかないのかもしれないって思った。

答えを与えてはいけない。

自分が答えを与えるようになってはいけない。

ただ、「問い」続けていくこと。

そして自分で考えて行動してもらうこと。

これがもしかしたら、

もっとも効率的な(笑)当事者の生み出し方なのかもしれないなあ。

ひとりひとりが文化を創る当事者になる。

そのためには、問い続けること。

そんなことを感じた夜だった。

もうひとつ心に残ったのは、

続けていく、と決めることだ。

「半世紀つづける」と最初から言い続けて29年。

だから続いているのだ。

意志のチカラをあらためて認識させられる。

「つづけていく」と決めることで、

カッコ悪いことも受け入れられていく。

そんなカッコよさがあると思った。

最後に北書店の佐藤さんにも

「5万円売り伸ばしませんか?」

という熱いメッセージをもらった。

本屋という棚を通じてのコミュニケーションを

もっともっとやっていくこと。

そこも僕が本屋である理由なのだから、

そこをやっていこう。

とてもよい夜でした。

企画してくれた小林弘樹さん、ありがとう。

ツルハシブックスという「問い」を

世の中に発信し続けようと思いました。

ありがとう。

2014年06月13日

マイクロライブラリー図鑑が届きました!

マイクロライブラリー図鑑(まちライブラリー刊)

が届きました!

これは昨年8月に

行われたマイクロライブラリーサミット

が書籍化されたものです。

ツルハシブックスはマイクロライブラリーではないのだけど、

同じくライブラリーではないジャンルの「放浪書房」さんとの

爆笑!ランチタイムセッションをやりました。

この頃は

移動販売の寄付サムライを集め始めたところだったので、

いまやツルハシ号ができていることにちょっと感動しました。

応援してくれるみなさんのおかげです。

川上徹也さんの最新刊

「モノを売るバカ」の「おわりに」にも

ツルハシブックスが飯塚商店と共に登場しているので、

昨年のダヴィンチ8月号から始まって、

HAB新潟(エイチアンドエスカンパニー刊)

ソトコト2月号

と合わせて5つの書籍・雑誌にツルハシブックスは登場しています。

昨日も外から戻ってきたら、平日にも関わらず、

たくさんの人がテーブルを囲んでいました。

ツルハシブックスはどこに向かっていくのか?

そして、

ツルハシブックスはどんな物語を生み、

どんな文化を創っていくのか?

そんなことを

ユーザーがみんなで考えていくような、

本屋にしたいなあと思っています。

そんな本屋があることではなく、

そんなことを語れる場があることに、

価値があるのかもしれません。

マイクロライブラリー図鑑は、

全国で小さなライブラリーをやっている人たちの

アート集です。

それぞれの場所、それぞれの人たちによって

違うライブラリーのカタチがあります。

僕がサミットに出てもっとも衝撃的だったのが

プレゼンターのうち、僕より若い世代が3名いたのですが、

彼らが同じように、

ライブラリーを人と人がコミュニケーションするツールだと

とらえていたところです。

彼らはコワーキングスペースだったり、

シェアハウスだったり、コミュニティスペースを

やっていたりしたのですが、

「本は人と人をつなぐ」と言い切り、

素敵なライブラリーを生んでいたのが印象的でした。

本屋には本屋の

ライブラリーにはライブラリーの美しさがあります。

本を売ること、本を貸すことではない、

そこから生まれる人と人のつながり、

つながりから生まれる新しい物語を、

僕たちは必要としているのだろうと思います。

物語を生まれる偶然をこれからも売っていきます。

マイクロライブラリー図鑑、入荷しました!

1500円(+税)です!

2014年06月12日

唯一生き残るのは

最も強い者が生き残るのではなく、

最も賢い者が生き延びるでもない。

唯一生き残るのは、変化できる者である

(チャールズ・ダーウィン イギリスの自然科学者)

環境に合わせて、適応できる者が生き残る。

これはおそらく真実だろう。

その環境を

「会社」ととらえるか、

「社会」ととらえるかで変わってくる。

会社に適応しているように見えて、

社会には適応できていないことが起こりやすくなっている。

社会はすごいスピードで変わっている。

それなのに会社は変わらない。

これでは、ギャップが生まれてくる。

いつのまにか、自分が取り残されている。

会社の定年間際の人たちはもういいのかもしれないが

前途ある私たちは、そういうわけにはいかない。

だから、本を読まなければならない。

だから、時代を読まなければならない。

未来を、想像し、創造しなければならない。

脳科学者の苫米地先生はこう言っていた。

ダーウィンは間違っている。

魚が陸に上がった

(魚類が両生類へと変化した)のは、

環境に適応したのではなくて、「意志の力」だと。

陸に上がりたい。

と思った魚がいたから、進化が起こったのだと。

たしかにそうかもしれない。

いまいる環境に適応するなら、

水の中にいるままで、

それに合わせて自分を変えていくほうがいい。

でも、そうではなくて、

「陸に上がりたい」と思ったのだ。

きっとそんな意志の積み重ねで今の世の中ができている。

そろそろ僕たちも陸に上がる時を迎えているのではないだろうか。

最も賢い者が生き延びるでもない。

唯一生き残るのは、変化できる者である

(チャールズ・ダーウィン イギリスの自然科学者)

環境に合わせて、適応できる者が生き残る。

これはおそらく真実だろう。

その環境を

「会社」ととらえるか、

「社会」ととらえるかで変わってくる。

会社に適応しているように見えて、

社会には適応できていないことが起こりやすくなっている。

社会はすごいスピードで変わっている。

それなのに会社は変わらない。

これでは、ギャップが生まれてくる。

いつのまにか、自分が取り残されている。

会社の定年間際の人たちはもういいのかもしれないが

前途ある私たちは、そういうわけにはいかない。

だから、本を読まなければならない。

だから、時代を読まなければならない。

未来を、想像し、創造しなければならない。

脳科学者の苫米地先生はこう言っていた。

ダーウィンは間違っている。

魚が陸に上がった

(魚類が両生類へと変化した)のは、

環境に適応したのではなくて、「意志の力」だと。

陸に上がりたい。

と思った魚がいたから、進化が起こったのだと。

たしかにそうかもしれない。

いまいる環境に適応するなら、

水の中にいるままで、

それに合わせて自分を変えていくほうがいい。

でも、そうではなくて、

「陸に上がりたい」と思ったのだ。

きっとそんな意志の積み重ねで今の世の中ができている。

そろそろ僕たちも陸に上がる時を迎えているのではないだろうか。

2014年06月11日

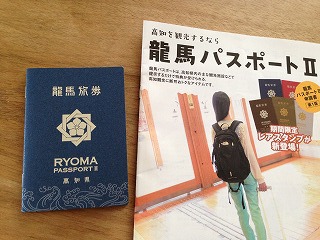

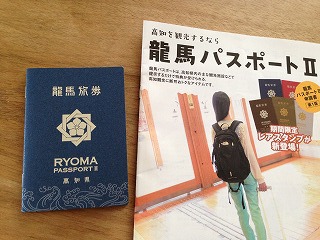

龍馬パスポート

高知県に

龍馬パスポートなる

スタンプラリーグッズがある。

幕末を文字通り駆け抜けた坂本龍馬。

彼のように、高知県中を旅してほしい。

ということで、

作られたのがこちら

カッコイイ。

龍馬旅券って書いてある。

僕はひろめ市場で

隣に座った観光客に

「龍馬パスポートって知ってます?」

と言われて知ったのですごい口コミ力だ。

その場で案内パンフレットをもらい、

ひろめ市場と高知城とお土産てんこすハンコを3つもらって、

龍馬パスポートをゲット。

これがあるだけで高知県に行きたくなるから

すごい効果のある仕掛けだ。

こういうの、いろんなところで

できたらいいのになあ。

内野で作るとしたら、

何パスポートになるんだろうなあ。

龍馬パスポートなる

スタンプラリーグッズがある。

幕末を文字通り駆け抜けた坂本龍馬。

彼のように、高知県中を旅してほしい。

ということで、

作られたのがこちら

カッコイイ。

龍馬旅券って書いてある。

僕はひろめ市場で

隣に座った観光客に

「龍馬パスポートって知ってます?」

と言われて知ったのですごい口コミ力だ。

その場で案内パンフレットをもらい、

ひろめ市場と高知城とお土産てんこすハンコを3つもらって、

龍馬パスポートをゲット。

これがあるだけで高知県に行きたくなるから

すごい効果のある仕掛けだ。

こういうの、いろんなところで

できたらいいのになあ。

内野で作るとしたら、

何パスポートになるんだろうなあ。