2016年03月31日

「学ぶ」ということは、「フロントラインに立つ」ということ

「最終講義」(内田樹 技術評論社)

昨日に引き続き。

もったいなくて1日1章しか読めません。

これでゼミやったら楽しいだろうなあと。

内田先生、カッコイイなあと。

今日は抜粋したメモで。

今回は第2章、

「日本の人文科学に明日はあるか(あるといいけど)」

より。

~~~以下メモ

アタマがいいことはわかります。こちらが知りたいのは、

その生まれついてのよい頭を使って、何をするのか、ということなんです。

でも、彼らはそれを私は頭がいいということを

証明するために専一的に利用している。

その使い方はなんだか

根本的に間違っているような気が僕にはするのです

上機嫌になる、オープンマインドになるというのは、精神的な教訓じゃないんです。

追い詰められた生物が採用する、生き延びるための必死の戦略なんです。

同じ人間が何を措いても、どうしてもやりたくてやっている

二つのことなんですから、目指しているものは同じものに決まってるんです。

知性のパフォーマンスを向上させようと思ったら、

自分以外の何かを背負ったほうが効率的であるに決まっています。

それ以外の条件をすべて同じにしておく、というのは、

脳内でふっと未聞のアイデアがわき上がってきたときに、

それを取り逃がさないために必須の心得だからです。

どうすれば知性はそのつどの限界を超え出るのか、

という知性そのものについての問題よりも、

他の人たちよりも相対的にすぐれた知的資質を利用して

どんなふうに自己利益を増すかという利益問題を子どもたちは優先的に考える。

だから、いい頭を持って生まれついた子どもたちは、

それをおのれひとりの立身出世や金儲けのために専一的に用いるようになる

知性というのは、その持ち主の私物ではない。

それはとりあえずは天賦のものなんです。

自分で努力して手に入れたものじゃない。

生まれつきそこにあったものです。

だったら、それはある種の謎としてとらえるべきでしょう。

学校教育に市場原理を持ち込むことに反対なのは、

市場原理なんか持ち込まれたら、

学校という場が全然わくわくどきどきしなくなるからです。

学術的なイノベーションというのは、もともと直感に導かれていくものです。

こっちに行くと、いいことがありそうだ、という直感に導かれて、

仮説を立てたり、資料を集めたり、実験をしたりする。

でも、どんないいことがあるのかは、その段階ではわからない。

言葉では言えないのです。先駆的な直感に導かれてそちらの方向に行く。

そしてしばらく進むと、自分がいったい何を求めてこの方向に来たのかだんだんわかってくる。

選ばれたる少数の読者にだけ理解されれば、それで十分。

一般読者や門外漢や子どもたちなどに理解していただくには及ばない、

と思っている学者はじゃあいったい何を「背負っている」つもりなんでしょう?

何のフロントラインに立っているつもりなんでしょう?

たぶん彼は自分以外の誰をも代表していないんでしょう。

そして、自分と同じくらい頭のいい学者たちと

「自分だけにしかわからない話をするクラブ」を作って

内輪のパーティーを楽しんでいるのでしょう。

子どもには球を渡さず、上手なプレイヤーだけでトリッキーなパス回しを楽しんでいるうちに、

気がついたらグラウンドも客席も無人になっていた、というのが日本の仏文の現状じゃないか。

レヴィナスにとっては、哲学の体系的な整合性よりも、

哲学者が現に知的な意味で「生きているか」どうかの方が優先したのです。

ほんものの学者というのは

「いいから俺の話を聞いてくれ」という人なんですよ。

自分は、哲学的な荒野を駆けめぐって、それなりに必死に道を切り拓いてきた。

それは後続する君たちのためにやったことなんだ。

だから、俺の話を聞いて、それを理解して、俺の仕事を引き継げ、と。

こっちにバシバシパスを蹴り込んでくる来るわけです。

そこに誰かいたらとにかくパスを出す。

~~~ここまでメモ

いやあ、かっこいい。

熱いっす。

「学ぶ」とは何か?

これほどまでに情熱を傾けてくれる本があっただろうか、と。

「学ぶ」ということは、「フロントラインに立つ」ということ。

そんなことが伝わってきた。

先の見えない時代。

誰もがフロントラインに立っているのだ、と。

そしてそれは、

地域の現場にあると僕は思っている。

自分の才能は、なんのためにあるのか?

何をするために、与えられたのか?

誰を幸せにするのか?

そんな問いが浮かぶような学びの最前線をつくる。

それが学びの場の使命なのだろうと思う。

ツルハシブックスも、コメタクも、大学も、

そんな場にしたいのですよ。

フロントラインに立ち、

後輩たちにどんどんパスを蹴り込んでいく大人にならなきゃね。

2016年03月30日

自らの手でドアノブを回した者に贈り物は届けられる

「最終講義」(内田樹 技術評論社)

たしか上田のNABOで買って、

半年間寝かせてしまった本。

本を読むタイミングってあるなあと。

「先生はえらい」(ちくまプリマー新書)を読んだ後に読んでよかったなあ、と。

この本の冒頭第1章は、

2011年1月22日の神戸女学院大学での最終講義

の実録。

教育とはなんだろうか?

という問いに、これほどまでに

ワクワクさせる定義をいただけることってうれしいなあと。

感銘を受けたのは、

神戸女学院の建築を手がけた

ヴォーリズの話。

~~~ここから一部引用

ヴォーリズ建築は、

声の通りがいい。

気持ちのよいリバーブがかかる。

長期的に統計をとればわかると思うんですが、

音声の悪い教室とよい教室では、

そこで営まれる知的営みに決定的な差が出てくる。

でも、教室の音声環境を優先的に配慮して

設計しているという建築家は多くありません。

もうひとつの特徴は、

結構暗いということです。

だから、ドアを開けて明るいところに出たとき、

その明暗の差に目眩のようなものさえ感じることがある。

それに近いのはおそらく出生の瞬間でしょう。

そういうことを建築家は考えていたのではないか?

というのは、高等教育に求められるもっとも大切なものは

知的な生成ということだからです。

イノベーション、ブレークスルー、パラダイムシフト

言葉はいろいろですが、要するにそれまでとまったく違った世界が

見えることです。世界の眺望が一変する。

明るく広々とした風景の前に立つ。

その開放感をヴォーリズの校舎は

繰り返し擬似的に経験させてくれます。

思いがけず明るいところに踏み出すときの

目眩のような感じを身体的実感として繰り返し経験させることが

学びの場に不可欠だということを、ヴォーリズは直感的に理解していたのだと思います。

~~~ここまで一部引用

これ、面白いなあ。

たしかに、大学教育を含む高等教育の

使命はイノベーションであり、ブレイクスルーやパラダイムシフトであるから、

それが世の中であれ、個人の中であれ起こったときに

見えてくる世界が変わってくる。

それを疑似体験できるように設計したのではないか?

という仮説。

これは素敵だなあ。

続いて、僕の心を最もとらえたのは、

次のフレーズ

「自らの手でドアノブを回した者に贈り物は届けられる」

▽▽▽ここから一部引用

学生たちは、よほどの偶然に恵まれないと、

このトイレにはたどり着けません。

ですから、このトイレをみつけた学生は、

「これは遠い昔の建築家から私宛の、

時代を超えてのパーソナルな贈り物だ」という

感慨を持つはずなんです。

もうおわかりでしょうが、

ヴォーリズ建築の「仕掛け」というのはそのことなんです。

「扉を開けなければ、その向こうに何があるかわからない」。

そして好奇心の報酬として、

「それ以外のどこからも見ることができない眺望」が与えられる。

それも遠い昔に没した建築家から学生への個人的な贈り物というかたちで。

校舎そのものが学びの比喩になっている。

でも、建築家はこの仕掛けの意図を説明することなく、

ただ建物だけを遺しました。

建築家からのメッセージは、そこを使う人が自分で発見してください。

これは死んだ建築家から後世の人々への贈り物だと思います。

ヴォーリズの校舎の扉の前に立つとき、

扉の向こうに何があるか、廊下の先に何があるか、

学生たちには事前に何も開示されていません。

決意を持って自分の手でドアノブを回したものだけに、

報奨が贈られる。

扉の前に立っているだけで一覧的な情報を

請求しても、ダメなんです。

自分の手でドアノブを回したものだけにしか

扉の向こうは開示されない。

そういうものだと思うのです。

私たちの学びへ意欲がもっとも亢進するのは、

これから学ぶことへの意味や価値が

よくわからないけれども、それにもかかわらず

何かに強く惹きつけられる状況においてです。

かすかなシグナルに反応して、

何かわからないけれども自分を強く惹きつけるものに対して、

自分の身体を使って、自分の時間を使って、

自分の感覚を信じて、身体を投じた人にだけ、

個人的な贈り物が届けられる。

おわかりでしょうが、これは「学びの比喩」であると同時に

「信仰の比喩」でもあるのです。

△△△ここまで一部引用

まだまだこのあと、

「存在しないもの」の話に展開していくのですが、

このブログではここまで。

「本を読む」とか

「地域活動に参加する」とか

さらには、「起業する」っていうのも

まったく同じだなあと。

もっと言えば、

「ハックツ」っていうのは、

ヴォーリズ建築の理念を引き継いでいるのではないかと。

暗闇の中で見つけた本で

世界の見え方が変わる、かもしれない。

というメッセージなのかもしれない。

今日も、いまこの瞬間も、「学び」を得るために、

自分と世界をイノベートするために、

かすかなシグナルを感知した自分を信じて、

自らの手で、未来へつながるかもしれないドアノブを回そう。

君も、回してみないか。

2016年03月29日

「ナリワイ」づくりと学校づくりと地域づくり

「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)

この本をベースに、

「ナリワイ」づくりと学校づくりと地域づくり

を同時にやっていくような場所ができないだろか。

新潟の山奥でできないだろうか。

そんな構想をつくる上野の夜。

カフェと本屋と小中高生の店

が同時に成り立つような場所をつくる。

カフェをやるのは、

セミプロ級の腕を持つ、会社員4人。(大学生可)

毎週週替わりで、

土日にカフェをやる。

毎月、その土日のことを考えて、

お菓子作りに取り組んだりする。

本屋をやるのは、

もちろんツルハシブックスのサムライたち。

ここに、大学生インターンも投入する。

土日だけではなく、平日は村を歩き、

「ナリワイ」の種を見つける。

コーディネーター的な役割を果たす。

小中高校生も、

その場所でお店を出し、何かを売る。

それは手づくりのものでもいいし、

近所のじいちゃんがつくったものでもいい。

商売を通じて、試行錯誤する。

それはもはや、「学校」ではないのか?と思う。

これからの時代の働き方、生き方がそこにあるのではないか。

そんな場所づくりをこの夏から始めます。

2016年03月28日

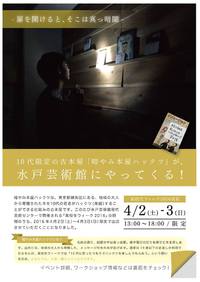

17歳に贈りたい本と手紙

暗やみ本屋ハックツ@水戸芸術館

4月2日3日に開催。

26日27日は、その準備をしていました。

東京ハックツから駆けつけてくれた5名のみなさんと

川原くん、設営ありがとうございました。

本棚づくりワークショップで

段ボールに手書きのメッセージを書いて

設置します。

今回のテーマは「17歳に贈りたい本」

いま、17歳の高校生へ、

または17歳だった自分へ

贈りたい本を選んで寄贈します。

そして2日3日に暗やみでハックツされるのを待ちます。

ハックツされると、メールが届きます。

そんな企画。

本を通じて、手紙を届ける。

それが暗やみ本屋ハックツのコンセプトです。

寄贈本、お待ちしています。

4月2日3日に開催。

26日27日は、その準備をしていました。

東京ハックツから駆けつけてくれた5名のみなさんと

川原くん、設営ありがとうございました。

本棚づくりワークショップで

段ボールに手書きのメッセージを書いて

設置します。

今回のテーマは「17歳に贈りたい本」

いま、17歳の高校生へ、

または17歳だった自分へ

贈りたい本を選んで寄贈します。

そして2日3日に暗やみでハックツされるのを待ちます。

ハックツされると、メールが届きます。

そんな企画。

本を通じて、手紙を届ける。

それが暗やみ本屋ハックツのコンセプトです。

寄贈本、お待ちしています。

2016年03月26日

18歳のひとり暮らし女子へ贈る

本業じゃないほうが本質的なことができる。

本業でメシを食っていく、

っていうのはもちろん大切なのだけど、

いっぽうで、

本質的なものを追求していくこと。

きっとそれも人間にとって

根源的な欲求で。

美しさとか、

生きがいとか、

そういうものを求めて生きている時間が

無ければ、人は生きられないと思う。

http://kometaku.net/wp/

きっと、コメタクっていうのは、

そういうシンプルなこと。

シンプルで本質。

「朝、米を炊く」

という行為に、何かを詰め込んでいる。

米を炊く人が増えてほしい。

そうすれば今よりも少し、ていねいな暮らしになる。

そんなメッセージ。

18歳のひとり暮らしを始める女子に贈る

「まあるい暮らしセット」

http://kometaku.net/wp/maaruikurashiset/

あったかい気持ちになる

内野商店街の詰まったセットです。

今年は本格的に

「コメタク」という問いを、世の中に送り出します。

本業でメシを食っていく、

っていうのはもちろん大切なのだけど、

いっぽうで、

本質的なものを追求していくこと。

きっとそれも人間にとって

根源的な欲求で。

美しさとか、

生きがいとか、

そういうものを求めて生きている時間が

無ければ、人は生きられないと思う。

http://kometaku.net/wp/

きっと、コメタクっていうのは、

そういうシンプルなこと。

シンプルで本質。

「朝、米を炊く」

という行為に、何かを詰め込んでいる。

米を炊く人が増えてほしい。

そうすれば今よりも少し、ていねいな暮らしになる。

そんなメッセージ。

18歳のひとり暮らしを始める女子に贈る

「まあるい暮らしセット」

http://kometaku.net/wp/maaruikurashiset/

あったかい気持ちになる

内野商店街の詰まったセットです。

今年は本格的に

「コメタク」という問いを、世の中に送り出します。

2016年03月25日

本業じゃないほうが本質的なことができる

「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)

ツルハシブックスのソファで、

「就職」や「転職」を悩む若者に、もっとも処方した本。

伊藤さんは、

「モンゴル武者修行ツアー」や「遊撃農家」、「全国床張り協会」

など、様々な仕事(=ナリワイ)を組み合わせて、

支出を下げながら楽しく生きることを提唱する。

農家の知り合いがいることや、

自分で床を張れるということは、

生きるチカラだと思った。

伊藤さんは

「専業」、すなわち、ひとりがひとつの仕事で

生計を立てていくということに疑問を投げかける。

その中でももっとも僕の心に刺さったフレーズが

「本業じゃないほうが本質的なことができる」

だった。

コメタクの3人を見ていて思うのだけど、

彼女たちの原動力は、(本人に聞いたわけではないけれど)

おそらく、「本質的なことがしたい」なのだろうと思う。

「何か仕事をして、収入を得て、食べていく」

ということよりも、「本質的な何か」をしたい。

それを表現したい。

おそらくはそういうことなのだろうと思う。

「本業じゃないほうが本質的なことができる」

は衝撃的だ。

ひとたびその仕事が「本業」になってしまうと、

「顧客優先」が顔を出す。

つまり、無理な注文や値切りにあったりしても、

「長い付き合いだから」「いつもお世話になっているから」

あるいは、「次の仕事が来なくなるかもしれない」などの

理由で、その仕事を受けざるを得なくなる。

そこにリスクが潜む。

本質的なところから外れていく危険が生まれる。

ひとたび外れたら、どんどん外れていく。

そういうことって「専業」の弊害なんじゃないの?

と伊藤さんは言う。

もちろん。

きっちりと自分を持って、

そのような注文を断れることのできる仕事人もいるだろう。

しかしながら、多くの場合、

本業であるが故に、それらの注文を受け入れてしまう。

僕たちが目指しているのは、

「本業で食べていく」ことなのか?

それとも、

「本質を追求していく」ことなのか?

コメタクの3人に聞いてみたいな、と思った朝でした。

2016年03月24日

すぐに役立つことはすぐに役立たなくなる

「奇跡の教室~エチ先生と『銀の匙』の子どもたち」(小学館)

毎年、東大合格者の上位に名を連ねる

兵庫県の灘高校。

伝説の国語教師がいた。

橋本武。

エチ先生と呼ばれた教師の物語。

薄い文庫本「銀の匙」(中勘助)

を3年間かけて読み解くという授業を実践した。

詳しい授業内容は

本書をお読みいただくとして、

印象に残ったところを。

エチ先生の授業は、

作者の気持ちを追体験することから始まる。

「銀の匙」の主人公が駄菓子屋に行く場面では、

飴を生徒に配り、食べながら授業をする。

教室中に甘い風が吹く。

「追体験が好奇心を引き出す。」

そんな教育を受けた人たちが、

インタビューに答える。

昭和25年入学組が第1期生。

31年の大学入試では、見事に15名の東大合格者を出した。

この本のクライマックスは、

なんと言っても第5章「横道こそが王道」だ。

あまりにゆっくりと進む授業に、不安を感じた生徒が質問した。

「先生、このペースだと200ページ、終わらないんじゃないですか」

それに対して、エチ先生は静かに言った。

「スピードが大事なんじゃない」

そして、続けた。

「たとえば、急いで読み進めていったとして、

君たちに何が残ると思いますか?なんにも残らない。

私の授業は速さを競っているわけではありません。

君たちに速読を教えようとも思っていない。

それよりも、みんなが少しでもひっかかったところ、

関心を持ったところから自分で横道にそれていってほしいと思っています。

どんどん調べて行って自分の世界を深めてほしい。

その時間をとって進めているつもりです。」

その瞬間、学校中、否、日本中の、せわしい時間の流れが止まったように感じた。

言葉はなおも続く。

「すぐ役立つことは、すぐに役立たなくなります。

そういうことを私は教えようとは思っていません。

なんでもいい、少しでも興味をもったことから

気持ちを起こしていって、どんどん自分で掘り下げてほしい。

私の授業では、君たちがそのヒントを見つけてくれればいい・・・。

だから、このプリントには、正解を書いてほしいとは思っていないんです。

自分がその時、ほんとうに思ったことや言葉を残していけばいい。

そうやって自分で見つけたことは、君たちの一生の財産になります。

そのことはいつかわかりますから。」

「すぐ役立つことは、すぐ役立たなくなる。」

「正解よりも自分の興味に忠実であれ」

「道のこじ開け方なんていくらでもある」

エチ先生の授業を回想した、

東京大学第29代総長、濱田純一さんのコメントも熱い。

~~~以下抜粋

「知識を伝えるのは、一種の『美しいもの』を伝える、

そういう面をもっているんじゃないでしょうか」

「それは結局、見る人の力だと思うんですよね。

だから情報の受け手が持つ力というのを

どうやって育てていくのかがすごく大事だと思います。」

「味わう余裕があることで、美しさまでたどり着くことができる。

単に論理だけじゃなくって直感的に感じる」

「知識というものを理屈だけじゃなく、そういう美的感覚、

感動までも伝えられるようなやり方ができればいいですね。」

~~~ここまで抜粋

いや、面白いね。

その通り。

味わうこと。

感じること。

合理的なことやものに価値を置きすぎて、

いつの間にか、失ったもの。

直感。

美しさ。

そういうもの。

実は答えのない世の中を生きるには、

そういうものが必要なのだろうと思う。

エチ先生の言うように、

すぐに役立つというわけではないけど、

感性を磨くということ。

つまり、直感や美しさを感じる心を育むこと。

それが将来、役に立ってくるのだろうと

強く感じた。

2016年03月23日

「自己分析」で見つけるもの

カタリエ@コクリエ。

毎月1回開催(予定)のカフェイベント。

僕がカフェのマスターになって、

参加者の話を聞く、ゆるい場所。

今度は古本を持ち込んでみようかな。

ブックカフェ「カタリエ」@コクリエ

なんてどうだろう。

昨日のヒットは、

三ツ堀さんの「自己分析は統計学」

ってところかな。

就職活動に行く前のステップとして、

自己分析や業界研究がある。

自己分析は、簡易な方法では、

アンケート的なものに答えると、向いている業種が出るとか、

そういうやつもあるみたいだ。

それがどのようなものからできているのか、

僕はよくわからないのだけど、

なんらかの統計学からできているのだろう。

一方で

「絶対内定」の熊谷さんによると、

自己分析とは、

「自らの価値観を明確にすること」だと言う。

そしてそのときに大切なのは、

1.Being:どんな能力・人間性になりたいか

2.Having:何(収入や名声)を手に入れたいか

3.Giving:社会(や人)にどんな影響を与えたいのか

であり、

特に就職活動において重要なのは3.のGivingであるという。

この仕事を通じて社会にどんな影響を与えたいのか?

そんなことを考えられると内定に近づくのだという。

なるほど。

アンケート型の「自己分析」は「統計学」だと

まず認識すること。

もちろん統計学は重要な学問ではあるし、

ある程度有効だろうと思うのだけど、

人生は統計学だけではうまくいかないだろうと思う。

「自己分析」というと、

自分はそういうものだ、と思い込んでしまうことがある。

しかし、それは統計学にすぎないのだと、

いろいろ俯瞰して見てみることが大切だと思う。

そんなことを考えた、学びの多い夜でした。

2016年03月22日

「補正」上手にならないこと

日本一幸せな気分になるコーヒー(西田調べ)

松本・栞日の菊地さんのおススメで即決した本。

「味の形 迫川尚子インタビュー」(ferment vol.01)

伝説のカフェ、新宿駅東口ベルクの

副店長、迫川さんのインタビュー本。

いやあ。

これは。

単なる料理の本じゃないです。

哲学あるわ、新宿ベルク。

ツルハシブックスでも今週末に入荷されます。

お楽しみに。

一番衝撃的だったのは、

「味の補正」の話。

~~~ここから引用

井

普通、味覚にしても、視覚にしても、

あらかじめ自分の中で出来上がっているイメージってありますよね。

色もそうだと思うんですけど、例えば蛍光灯の下でものを見ると、

実際の色とはかなり違って見えるそうじゃないですか。

よ

写真に撮ると緑っぽく色かぶりしますよね。

井

でも主観的には、そんなに違う色に見えるわけじゃないですよね、

これは、本当の色を知っているから脳で補正して見ることができているわけで、

人間には普通そういう補正能力があるんですけど、

そのいう能力がこの人にはないとも言えますよね

迫

ははは。

井

つまり、味覚も同じで、この食べものはこういう味のはずだよねって、

誰もが多少は補正しながら食べてるはずなんですよ。

だから、まあこれでいいんじゃないのって思うんだけど、

この人は補正しない。

そのまんまの味をダイレクトに、言ってみれば赤ちゃんの舌で味わってる。

だから「これちょっと違う、美味しくない」ってなるのは、

めちゃくちゃ鋭いんだけど、みんなが補正していることを補正できないって

ことかなあって、なんとなく最近思っているんですけど。

迫

うーん、なるほどねぇー。

よ

僕もそう思います。

もしかしたら、赤ちゃんは味に形が見えているのに

「補正」することを学習する過程で、その能力を失っているのかもしれない。

大人って、すべての知覚を学習とか思い込みとか社会的ポジションとかに

マッチするよう補正して感知してるんですよね。

ただ、その補正が行きすぎると、

どんどん本質から遠ざかってしまう気もして。

やっぱり迫川さんみたいな、

赤ちゃんのように「補正しない人」がいてくれることで、

社会の重しになっている感じがするんです。

~~~ここまで引用

こ、これは。

食べ物の話じゃないな、マジで。

ツルハシブックス5周年記念イベントで話したけれど、

「大人になる」っていうのは、

「その補正を上手くやる」ってことなのか?

と、うっかり、勘違いしてしまう。

「まあ、こんなもんか」

「社会とは、そういうものか」

「大人になるってことは理不尽に耐えることか」

そうやって、

みんな補正上手になりながら

だんだんと感性を失っていくのではないか?

「世間」がお客じゃない。

これは増川葉月ちゃんの卒論のときに、

話していて出てきた言葉なのだけど。

年齢や経験を重ねるうちに、いつのまにか、

「世間」フィルターを通して、目の前のものを

判断するようになってしまう。

上手に補正するようになってしまうのだ。

目の前に来るものを

美しいと思えるか?美味しいと思えるか?

その瞬間、自らの感性を信じ、

言うべきタイミングで、言うべきことを言えるか?

大人になるってことは、

言いたいことをぐっとこらえて、耐えることじゃない。

感性を磨き続けて、

美しいを美しいと言えるように生きていくこと。

それがカッコイイ大人の条件だとあらためて思った。

「食の形」

ツルハシブックスには今週末に入荷予定です。

菊地さん、素敵な本のご紹介ありがとう!

2016年03月21日

ツルハシブックス3rd

ツルハシブックス5周年。

淡々と1日が終わった。

小さなトークセッションがあり、

山田店長のコメントがうれしかった。

第3期ツルハシブックス

が今日から始まる。

変わり続ける。

学び続ける。

問い続ける。

追求し続ける。

きっとそういうことなのだろうと思う。

エンターテイメント産業だなあと。

卒業生ひとりひとりが「ひとりツルハシブックス」

として、生きていく。

それは「劇団員」という生き方なのかもしれない。

「その草を残すべきか、刈るべきか、畑に立つと自然とわかるようになる」

という自然農の思想が「劇団員」制度につながっている。

店員サムライと、劇団員と、

美しさを追求していく場、

初めてあのドアを開ける中学生高校生のために、

美しい空間であり続けたいと思う。

淡々と1日が終わった。

小さなトークセッションがあり、

山田店長のコメントがうれしかった。

第3期ツルハシブックス

が今日から始まる。

変わり続ける。

学び続ける。

問い続ける。

追求し続ける。

きっとそういうことなのだろうと思う。

エンターテイメント産業だなあと。

卒業生ひとりひとりが「ひとりツルハシブックス」

として、生きていく。

それは「劇団員」という生き方なのかもしれない。

「その草を残すべきか、刈るべきか、畑に立つと自然とわかるようになる」

という自然農の思想が「劇団員」制度につながっている。

店員サムライと、劇団員と、

美しさを追求していく場、

初めてあのドアを開ける中学生高校生のために、

美しい空間であり続けたいと思う。

2016年03月20日

卒業という通過点に立つ

ツルハシブックス店員サムライ卒業式でした。

5名の店員サムライがひとりずつゲストを招いて

「私とツルハシブックス」の対談のあと、座談会。

増川葉月さん。

ツルハシブックス初年度に入学。

巻の駄菓子屋楽校で知り合う。

途中、留学をはさんで、

ツルハシブックス店員サムライ、野山塾など、

ツルハシブックスの礎を一緒につくってきた。

ラストの1年は、僕が不在の中で、

卒業論文をツルハシブックスの居場所論で

書いたり、中心的役割を担ってきた。

僕がこの1年で

いちばん覚えているのは、

彼女が近所の中学生から手紙をもらったこと。

しかも恋愛相談。

めっちゃいい店だな、ツルハシブックスって思った。

同時に、

ツルハシブックスという場所そのものが

無くなることを恐れるべきではないと思った。

ひとりひとりがツルハシブックスになれるのだと

そのときに強く感じた。

そして、「劇団員」とは、

まさにそういった思想の体現であるはずだと

あらためて実感した。

それにしても素晴らしい卒業式だった。

トークあり、歌あり。

そして、山田店長からのコメントあり。

山田店長の

「自分もたくさん学ばせてもらった」

の一言がよかった。

ツルハシブックスとは、

なんだかよくわからない、言語化できない

「ツルハシブックス」という理想に対して、

集う人たちが自ら師事し学んでいくという場所なのだろうと思った。

現代の松下村塾。

もしかしたらそれは、ツルハシブックスのような、

言語化できない、しかし何かを学んでいるような、

そんな空間のことを呼ぶのかもしれない。

何が学べるか保証されていない。

振り返って初めて、そんな学びがあった、と感じられる、

そんな空間なのかもしれない。

サムライのみんなは、卒業という通過点に立つ。

そしてツルハシブックスもまた、5名のサムライの卒業という通過点に立つ。

これからもひとりツルハシブックスとして、

ご活躍を楽しみにしています。

2016年03月19日

予測可能だった特殊な時代

就活中の大学生が

親との価値観の相違に悩んでいる。

安定志向

大手志向

大手を選ぶのは、安定しているから、

ではなく、研修制度がしっかりしているからだと思う。

どうせ就職するなら、トップの会社がいい。

トップの会社は人材育成に投資ができる。

またはベンチャー企業がいい。

ベンチャー企業の資源とは人であるから

そういう風に思っている社長のもとで働くとよいと思う。

しかし、問題は親との価値観の相違だ。

「安定していること」

にもはや価値はない。

「変わり続けること」ができなければ、

変わり続ける世の中で働いていけない。

前提が違うのだ。

親世代(50代前後)はバブル世代。

ある程度の学歴があれば、どこでも就職ができた時代。

給与がどんどん上がっていった時代。

そして何より予測可能な時代。

しかし、長い歴史の中で予測可能な時代というのは

少なかっただろうと思う。

稲作の時にそれは革命したのかもしれないが。

通常が予測不可能な時代だと思ってよいだろう。

予測可能な時代の最高の戦略は、

安定していることである。

そうすれば、予測通りに人生が運んでいく。

おそらくはそのギャップが

親世代と大学生世代の就職観のギャップを生んでいるのだろうと思う。

予測不可能な時代に、どうするか?

そんな問いから就活をはじめなければならない。

親との価値観の相違に悩んでいる。

安定志向

大手志向

大手を選ぶのは、安定しているから、

ではなく、研修制度がしっかりしているからだと思う。

どうせ就職するなら、トップの会社がいい。

トップの会社は人材育成に投資ができる。

またはベンチャー企業がいい。

ベンチャー企業の資源とは人であるから

そういう風に思っている社長のもとで働くとよいと思う。

しかし、問題は親との価値観の相違だ。

「安定していること」

にもはや価値はない。

「変わり続けること」ができなければ、

変わり続ける世の中で働いていけない。

前提が違うのだ。

親世代(50代前後)はバブル世代。

ある程度の学歴があれば、どこでも就職ができた時代。

給与がどんどん上がっていった時代。

そして何より予測可能な時代。

しかし、長い歴史の中で予測可能な時代というのは

少なかっただろうと思う。

稲作の時にそれは革命したのかもしれないが。

通常が予測不可能な時代だと思ってよいだろう。

予測可能な時代の最高の戦略は、

安定していることである。

そうすれば、予測通りに人生が運んでいく。

おそらくはそのギャップが

親世代と大学生世代の就職観のギャップを生んでいるのだろうと思う。

予測不可能な時代に、どうするか?

そんな問いから就活をはじめなければならない。

2016年03月18日

ワークショップ型バスツアー

学生と企業のコラボ。

単なる商品開発やメニュー提案だとか、

そういうのではない。

「広告効果」ではない、

双方にとって、意義や価値のあるコラボレーションを

行うこと。

ここでポイントとなるのは、

きっと「学び」ということになるのだろう。

企業にとっても、学生にとっても、学びがある、ということ。

それは決して個人戦ではなく、

相互作用の結果、学びが起こるということ。

企業にとっての学びとは、

・新しいアイデアを得る。

・場のチカラの体感。

・選ばれる企業のエッセンスを学ぶ。

学生にとっての学びとは、

・働くことを体感する。

・多様な価値観に触れる。

・地元企業の魅力に触れる。

入門編としては、

ワークショップ型バスツアーがいいのではないか。

午前は、会社見学と経営者の話。

午後は、社員さんを交えての企画会議を行う。

そして最後にプレゼンする。

そんなプログラム、ができたら上記のような

ものができるのかもしれない。

お題の設定と、ファシリテーションがカギ。

これを学生がやれるようになると非常に面白い。

単なる商品開発やメニュー提案だとか、

そういうのではない。

「広告効果」ではない、

双方にとって、意義や価値のあるコラボレーションを

行うこと。

ここでポイントとなるのは、

きっと「学び」ということになるのだろう。

企業にとっても、学生にとっても、学びがある、ということ。

それは決して個人戦ではなく、

相互作用の結果、学びが起こるということ。

企業にとっての学びとは、

・新しいアイデアを得る。

・場のチカラの体感。

・選ばれる企業のエッセンスを学ぶ。

学生にとっての学びとは、

・働くことを体感する。

・多様な価値観に触れる。

・地元企業の魅力に触れる。

入門編としては、

ワークショップ型バスツアーがいいのではないか。

午前は、会社見学と経営者の話。

午後は、社員さんを交えての企画会議を行う。

そして最後にプレゼンする。

そんなプログラム、ができたら上記のような

ものができるのかもしれない。

お題の設定と、ファシリテーションがカギ。

これを学生がやれるようになると非常に面白い。

2016年03月17日

幼き頃の直感力

幼き頃の直感力。

きっとこれがキャリアのカギになると思う。

子どもの頃、

毎日をただ、懸命に生きていたころ。

熱中していたもの、

憧れていた人。

感じたこと。

そんなものの中に、ヒントがあると思う。

僕の子どものころと言えば、

つくば科学万博の影響もあったかもしれないが、

研究室で白衣を着て、試験管で何かを調合しているような仕事を

したいと思っていた。

それは、後付けなのかもしれないけど、

「まぜ合わせて、何か新しいものをつくる」

ということなのだろうと思う。

ツルハシブックスを設計・施工した

今井さんはひたすらにものづくりをしていたそうだから、

やっぱりそういうのってあるよなあと思う。

まぜ合わせて、何か新しいものをつくる。

いまでも、それをやっているのだろう。

カタカナの職業名にすれば、

コーディネーターやプロデューサーということになるのかもしれないが。

人と人、

大学と地域、

商店街と若者

などを「まぜ合わせて、新しいものをつくる」

あるいは、それぞれが新しいものに化ける。

きっとそういうのが根源的に楽しいのだと思う。

「やりたいことがわからない」と

若者は言う。

答えは過去にしかないし、

「やりたいことが何か?」という問いよりも、

「子どもの頃に熱中したものは何か?」という問いから始めたほうがいい。

いや、それは、大学3,4年生のときに問うものではなくて、

働きながら、徐々にわかっていく(思い出していく)

ものなのかもしれない。

幼き頃の直感力をもっと信じてもいい。

きっとこれがキャリアのカギになると思う。

子どもの頃、

毎日をただ、懸命に生きていたころ。

熱中していたもの、

憧れていた人。

感じたこと。

そんなものの中に、ヒントがあると思う。

僕の子どものころと言えば、

つくば科学万博の影響もあったかもしれないが、

研究室で白衣を着て、試験管で何かを調合しているような仕事を

したいと思っていた。

それは、後付けなのかもしれないけど、

「まぜ合わせて、何か新しいものをつくる」

ということなのだろうと思う。

ツルハシブックスを設計・施工した

今井さんはひたすらにものづくりをしていたそうだから、

やっぱりそういうのってあるよなあと思う。

まぜ合わせて、何か新しいものをつくる。

いまでも、それをやっているのだろう。

カタカナの職業名にすれば、

コーディネーターやプロデューサーということになるのかもしれないが。

人と人、

大学と地域、

商店街と若者

などを「まぜ合わせて、新しいものをつくる」

あるいは、それぞれが新しいものに化ける。

きっとそういうのが根源的に楽しいのだと思う。

「やりたいことがわからない」と

若者は言う。

答えは過去にしかないし、

「やりたいことが何か?」という問いよりも、

「子どもの頃に熱中したものは何か?」という問いから始めたほうがいい。

いや、それは、大学3,4年生のときに問うものではなくて、

働きながら、徐々にわかっていく(思い出していく)

ものなのかもしれない。

幼き頃の直感力をもっと信じてもいい。

2016年03月16日

プラットフォームとして考える

岩手・盛岡「さわや書店」で購入。

「戦略がすべて」(瀧本哲史 新潮新書)

うーん。

ツルハシブックスには置けないタイトルというか帯。(笑)

僕はこういう本好きなんですけどね。

冒頭、AKBビジネスのモデルが

ほかの芸能人の売り出しに比べて

いかに優れているか?

という点について解説。

そしてそれは「プラットフォームビジネス」だという。

「人」を売るビジネスにあるリスクである

「成功の不確実性」「稼働率の限界」「交渉主導権の逆転」

をAKBは仕組みによってうまく回避している。

そして第2章は、

プラットフォームビジネスについて導入。

~~~ここから一部引用

プラットフォームビジネスの関係者は

「顧客」「プラットフォームのプレイヤー(運営者)」「プラットフォームの参加者」

スマホゲームでいえば、一般ユーザーが「顧客」で、

DeNAやグリーが「プレイヤー」、アプリ開発者が「参加者」ということになる。

LINEでいえば、一般ユーザーが「顧客」、

NAVERが「プレイヤー」、スタンプやゲームの開発者が「参加者」である。

AKBの場合は、ファンは「顧客」、秋元康氏らが「プレイヤー」

メンバーの所属事務所は「参加者」である。

なるほど。

運営側のプレイヤーの事業は次の三つの要素に

分けることができる。

「集客」「ビジネスモデルの提供」「プラットフォームの管理」である。

「集客」は「顧客」と「参加者」を集めること

「ビジネスモデルの提供とは、集めた顧客に対して、

参加者がビジネスを行うためのインフラを提供すること。

「プラットフォームの管理」とは、

プレイヤーのサービスの品質を管理すること、である。

プラットフォームビジネスが

ほかのビジネスに比べて有利な点は、

顧客と参加者がネットワーク効果によって、

どんどん次の顧客と参加者をつれてくる点であり、

ひたたび新しいプラットフォームをつくれば

一人勝ちの状態を続けやすい。

しかもそうなってしまえば、

「参加者」の「顧客」獲得の競争を

高みの見物できるのである。

つまり、プラットフォームビジネスとは、

人、物、金、情報をネットワーク化することで、

そのネットワークの流量が増えるにしたがって、

そのハブであるプラットフォーム事業が利益を上げる

という仕組みだ。さらに、一度強いプラットフォームを築き上げれば

利益を独占し、リスクを回避できる。

著者は、このように説明し、

このようなビジネスはインターネットビジネスと

親和性が高いが、

鉄道会社など、リアル社会でも、プラットフォームビジネスの

考え方が浸透してきているという。

そして、成功のカギはブランドメッセージだ、と。

鉄道会社でうまくいっているのは東急電鉄であり、

そのメッセージは「美しい時代へ」だ。

国家や個人も突き詰めて考えれば

プラットフォームであることがわかる。

どういったブランドで人を集めるか。

国家と個人も、プラットフォームという視点から

再考してみる必要があるのではないか。

~~~ここまで一部引用

なるほど。

プラットフォームとして考える、か。

これはわかりやすいなあ。

そういう意味では、

ツルハシブックスも、「中高生のために」

というテーマで人を集めるプラットフォームとしてとらえることができる。

コメタクもそうかもしれない。

一人暮らし女子に。

いや本屋とは、いやすべての小売店は、

そもそもプラットフォームだったのだろう。

顧客と参加者を集めること、

そのあいだのシステムを構築すること。

うんうん。

これは参考になる1冊になりそうです。

2016年03月15日

そうだ、学校をつくろう

大学生時代。

全国農家めぐりの旅をしながら、

ノートに学びをメモして、

それをエッセイにまとめていた。

1998年、大学院の1年目。

僕はひたすら旅をしていた。

あと1年で「まきどき村」を始めると決意していたから。

もうこの1年しか、学ぶチャンスはない。

そんな風に思っていた。

1998年の3月。

卒業間際に発行したのが

「First Step」

次に発行したのが「芸術家になりたい」

そして、卒業後も続いていく

ことになるのが「芸術家の時代へ」だった。

これはおそらく、

宮澤賢治の農民芸術概論綱要の

影響を強く受けている。

「芸術家の時代へ」は

1998年10月に発行され、

そのあとも2~5まで、2003年の3月まで発行された。

見てみると、冬場に発行されていることが多い。

新潟の冬は考えを整理するのに最適だ。

いまでも。

心が洗われる。

「芸術家の時代へ4~dreams for children」(2002.1.10発行)

はこんなふうに始まる。

まきどき村の「まきどき」とは、

種の蒔き時という意味。

いま、蒔かなければ、花を咲かせたり、実をつけたりしない。

今、いまなんだ。

24歳の僕が蒔かなければいけないんだ、と

自分を鼓舞してつけたネーミング。

熱い想いとは逆に、

ほのぼのした雰囲気となっているところがよい。

そしてラストはこう締めくくられる。

~~~ここから引用

「芸術家の時代へ」とは、

誰もが芸術家のような生き方を送るような時代を

創りたいという熱い意味を込めて名づけたものである。

(中略)

そして私は「先生」を目指すことにした。

私は先生になりたかったのだ。

でも私は教員免許をもっていない。

また学校の先生になるつもりもない。

ならば、どうすれば先生になれるだろうか?

そうだ、学校を創ろう。

(中略)

学校を創ろう。

たくさんのカッコイイ大人に触れられるような、そんな学校を創ろう。

大人が子どもから教えてもらうような、そんな学校を創ろう。

おじいちゃんやおばあちゃんの知恵をつないでいける、そんな学校を創ろう。

感動の瞬間をみんなで創り出していく、そんな学校を創ろう。

輝く街をプロデュースしていく原動力となる、そんな学校を創ろう。

年が明け、そんなことを考えるとワクワクしてくる気持ちを抑えられなかった。

そしていつもの通り、「飛び込むとツキはまわってくる」の法則が始まってきて、

昨日、2人目の家庭教師の生徒が決まった。

教えているとやっぱり楽しかった。そしてある人がその生徒と親御さんにこんなことを言ってくれた。

「西田君に教わると、勉強が好きになる。人が好きなる。そして人生が好きになる。」

すさまじい誉め言葉だと思ったが、後から思うと、

まさにこんな学校を創りたいと心の底から思う。

その学校に行くと勉強が好きになる。人が好きになる。そして人生が好きになる。

そんなステキな学校があったら本当に素晴らしい。

そんな学校を目指す、新しい学校プロジェクトは「虹の音」と名づけられた。

虹の音を聞いてみたいという感性(想像力)と

虹ノートに物語や絵を書き込んでいける創造力を育んでいく、

そんな場所をここから始めよう。

~~~ここまで引用(2002.1.10 「芸術家の時代へ4」より)

なんだ。

14年前と同じこと言ってるなあと。

成長してないなあ。(笑)

いや、いい言い方をすれば、初志貫徹しているかもしれないな、と。

この時であった2人目の家庭教師の生徒というのが、

いつも話をする当時不登校の中学校3年生だったシンタロウくんであり、

すき焼き合宿をした子である。

そしてこの直後の3月に

僕はNPO法人虹のおと(現在のツルハシブックス)を設立する。

そしていま、再び学校(学びの場)をつくろう、と思っているのだ。

今年の夏は、賢治に会いにいこうと思う。

全国農家めぐりの旅をしながら、

ノートに学びをメモして、

それをエッセイにまとめていた。

1998年、大学院の1年目。

僕はひたすら旅をしていた。

あと1年で「まきどき村」を始めると決意していたから。

もうこの1年しか、学ぶチャンスはない。

そんな風に思っていた。

1998年の3月。

卒業間際に発行したのが

「First Step」

次に発行したのが「芸術家になりたい」

そして、卒業後も続いていく

ことになるのが「芸術家の時代へ」だった。

これはおそらく、

宮澤賢治の農民芸術概論綱要の

影響を強く受けている。

「芸術家の時代へ」は

1998年10月に発行され、

そのあとも2~5まで、2003年の3月まで発行された。

見てみると、冬場に発行されていることが多い。

新潟の冬は考えを整理するのに最適だ。

いまでも。

心が洗われる。

「芸術家の時代へ4~dreams for children」(2002.1.10発行)

はこんなふうに始まる。

まきどき村の「まきどき」とは、

種の蒔き時という意味。

いま、蒔かなければ、花を咲かせたり、実をつけたりしない。

今、いまなんだ。

24歳の僕が蒔かなければいけないんだ、と

自分を鼓舞してつけたネーミング。

熱い想いとは逆に、

ほのぼのした雰囲気となっているところがよい。

そしてラストはこう締めくくられる。

~~~ここから引用

「芸術家の時代へ」とは、

誰もが芸術家のような生き方を送るような時代を

創りたいという熱い意味を込めて名づけたものである。

(中略)

そして私は「先生」を目指すことにした。

私は先生になりたかったのだ。

でも私は教員免許をもっていない。

また学校の先生になるつもりもない。

ならば、どうすれば先生になれるだろうか?

そうだ、学校を創ろう。

(中略)

学校を創ろう。

たくさんのカッコイイ大人に触れられるような、そんな学校を創ろう。

大人が子どもから教えてもらうような、そんな学校を創ろう。

おじいちゃんやおばあちゃんの知恵をつないでいける、そんな学校を創ろう。

感動の瞬間をみんなで創り出していく、そんな学校を創ろう。

輝く街をプロデュースしていく原動力となる、そんな学校を創ろう。

年が明け、そんなことを考えるとワクワクしてくる気持ちを抑えられなかった。

そしていつもの通り、「飛び込むとツキはまわってくる」の法則が始まってきて、

昨日、2人目の家庭教師の生徒が決まった。

教えているとやっぱり楽しかった。そしてある人がその生徒と親御さんにこんなことを言ってくれた。

「西田君に教わると、勉強が好きになる。人が好きなる。そして人生が好きになる。」

すさまじい誉め言葉だと思ったが、後から思うと、

まさにこんな学校を創りたいと心の底から思う。

その学校に行くと勉強が好きになる。人が好きになる。そして人生が好きになる。

そんなステキな学校があったら本当に素晴らしい。

そんな学校を目指す、新しい学校プロジェクトは「虹の音」と名づけられた。

虹の音を聞いてみたいという感性(想像力)と

虹ノートに物語や絵を書き込んでいける創造力を育んでいく、

そんな場所をここから始めよう。

~~~ここまで引用(2002.1.10 「芸術家の時代へ4」より)

なんだ。

14年前と同じこと言ってるなあと。

成長してないなあ。(笑)

いや、いい言い方をすれば、初志貫徹しているかもしれないな、と。

この時であった2人目の家庭教師の生徒というのが、

いつも話をする当時不登校の中学校3年生だったシンタロウくんであり、

すき焼き合宿をした子である。

そしてこの直後の3月に

僕はNPO法人虹のおと(現在のツルハシブックス)を設立する。

そしていま、再び学校(学びの場)をつくろう、と思っているのだ。

今年の夏は、賢治に会いにいこうと思う。

2016年03月14日

原典

内田樹さんの

「先生はえらい」(ちくまプリマー新書)

を読んでいたら、思い出した。

僕にとっての原典。

それは、

宮澤賢治の「農民芸術概論綱要」

僕は筑波大学の橘先生の

「有機農業セミナー」という隔月開催のゼミに通っていた。

そう。

新潟からつくばへ。

TXは通ってなかったから土浦駅からバス移動。

あのときに圧倒的行動力はなんだったのだろう。

とにかく、心の奥を揺さぶられるように、

つくばに通っていた。

そのゼミの大きなテーマでもあり、

発行されていた小冊子「つくば有機農業新聞」の表紙には、

この「農民芸術概論綱要」からの抜粋が書かれていた。

こんな感じだ。

風とゆききし

雲からエネルギーをとれ

世界に対する大なる希願をまず起こせ

強く正しく生活せよ

苦難を避けず直進せよ

芸術をもてあの灰色の労働を燃やせ。

近代科学の実証と求道者たちの実験と

われらの直観の一致に於いて論じたい。

世界がぜんたい幸福にならないうちは

個人の幸福はあり得ない。

われらは世界のまことの幸福を索ねよう。

求道すでに道である。

90年前からの賢治のメッセージが心に響く。

原典に帰りたくなった。

仙台・火星の庭で、文芸読本宮沢賢治に

収録されていたので購入した。

20年前。

僕の心をとらえた宮澤賢治。

彼の言葉には、様々な解釈があるのだろう。

しかし。

だからこそ、これがゼミの題材となり、

参加者の心に問いを灯したのだろう。

賢治がこの文を書いてから90年が過ぎた。

僕がこの文を知ってから20年が過ぎた。

誰人もみな芸術家たる感受をなせ

おお朋だちよ いっしょに正しい力を併せ

われらのすべての田園とわれらのすべての生活を

一つの巨きな第四次元の芸術に創りあげようではないか。

永久の未完成これ完成である

これを読み、問い続けた日々。

芸術家とは?

四次元の芸術とは何か?

完成するとは?

今よりもずっとずっと哲学者だった自分自身に、

ふたたび向き合う時が来ているのかもしれない。

「先生はえらい」(ちくまプリマー新書)

を読んでいたら、思い出した。

僕にとっての原典。

それは、

宮澤賢治の「農民芸術概論綱要」

僕は筑波大学の橘先生の

「有機農業セミナー」という隔月開催のゼミに通っていた。

そう。

新潟からつくばへ。

TXは通ってなかったから土浦駅からバス移動。

あのときに圧倒的行動力はなんだったのだろう。

とにかく、心の奥を揺さぶられるように、

つくばに通っていた。

そのゼミの大きなテーマでもあり、

発行されていた小冊子「つくば有機農業新聞」の表紙には、

この「農民芸術概論綱要」からの抜粋が書かれていた。

こんな感じだ。

風とゆききし

雲からエネルギーをとれ

世界に対する大なる希願をまず起こせ

強く正しく生活せよ

苦難を避けず直進せよ

芸術をもてあの灰色の労働を燃やせ。

近代科学の実証と求道者たちの実験と

われらの直観の一致に於いて論じたい。

世界がぜんたい幸福にならないうちは

個人の幸福はあり得ない。

われらは世界のまことの幸福を索ねよう。

求道すでに道である。

90年前からの賢治のメッセージが心に響く。

原典に帰りたくなった。

仙台・火星の庭で、文芸読本宮沢賢治に

収録されていたので購入した。

20年前。

僕の心をとらえた宮澤賢治。

彼の言葉には、様々な解釈があるのだろう。

しかし。

だからこそ、これがゼミの題材となり、

参加者の心に問いを灯したのだろう。

賢治がこの文を書いてから90年が過ぎた。

僕がこの文を知ってから20年が過ぎた。

誰人もみな芸術家たる感受をなせ

おお朋だちよ いっしょに正しい力を併せ

われらのすべての田園とわれらのすべての生活を

一つの巨きな第四次元の芸術に創りあげようではないか。

永久の未完成これ完成である

これを読み、問い続けた日々。

芸術家とは?

四次元の芸術とは何か?

完成するとは?

今よりもずっとずっと哲学者だった自分自身に、

ふたたび向き合う時が来ているのかもしれない。

2016年03月13日

言語化できないことに価値がある、を言語化する

昨日に引き続き。

学ぶということ。

交換するということ。

わかりやすさに価値はたいしてないということ。

かつて、

わかりやすさに価値があった時代があった。

それはすごく特殊な時代だった。

「顧客満足」を重要視すれば、

顧客のボリュームゾーンが大きかったから、

一定の利益を確保することができた。

顧客側にとっても、

考えないことがもっとも「効率的」であったから、

一定の満足が得られる、

そしてその価値がわかりやすいものに価値があった。

そういう時代があったのだ。

たしかに。

ここ70年くらい。

でなければ、

あんなに日本全国の郊外のロードサイドに

チェーン店がずらっと並ぶはずがない。

その時代はおそらくターンしつつある。

「孤独のグルメ」や「酒場放浪記」に代表される

オンリーワンの店に僕は行きたいと思うし、

その空気感が好きだ。

20代のころ。

人生を賭けた「まきどき村」を

うまく他人に説明できなくて困っていた。

「畑をやって、朝ごはんを一緒につくって食べるんです」

「で、?」

「いや、それだけです。」

そんな会話を何度しただろうか。

今年、まきどき村は18年目。

村長と唐澤夫妻を軸にふたたび歩き出す。

僕の役割はきっと、

「言語化できないことに価値がある」というのを言語化することだ。

その魅力は何か?

言葉にすること。

多様性が偶然性を生み、偶然性から可能性が生まれてくる。

とかそういうこと。

そういった意味で、

「先生はえらい」はタイムリーな本となった。

場の力。

人は場に集まってくる。

最初に中心にいる人に対して、

その人の魅力で集まってくる。

そのうちに集まってくる人たちと

中心になる人で、場の空気が作られる。

すると今度はその場の空気に対して人が集まる。

すると、中心にいた人物が不在でも、

そこには人が集まるようになる。

そこに集まる人が循環し始めると、

続いていく場になっていく。

そういうメカニズム。

そんなことを言語化したいなあ。

学ぶということ。

交換するということ。

わかりやすさに価値はたいしてないということ。

かつて、

わかりやすさに価値があった時代があった。

それはすごく特殊な時代だった。

「顧客満足」を重要視すれば、

顧客のボリュームゾーンが大きかったから、

一定の利益を確保することができた。

顧客側にとっても、

考えないことがもっとも「効率的」であったから、

一定の満足が得られる、

そしてその価値がわかりやすいものに価値があった。

そういう時代があったのだ。

たしかに。

ここ70年くらい。

でなければ、

あんなに日本全国の郊外のロードサイドに

チェーン店がずらっと並ぶはずがない。

その時代はおそらくターンしつつある。

「孤独のグルメ」や「酒場放浪記」に代表される

オンリーワンの店に僕は行きたいと思うし、

その空気感が好きだ。

20代のころ。

人生を賭けた「まきどき村」を

うまく他人に説明できなくて困っていた。

「畑をやって、朝ごはんを一緒につくって食べるんです」

「で、?」

「いや、それだけです。」

そんな会話を何度しただろうか。

今年、まきどき村は18年目。

村長と唐澤夫妻を軸にふたたび歩き出す。

僕の役割はきっと、

「言語化できないことに価値がある」というのを言語化することだ。

その魅力は何か?

言葉にすること。

多様性が偶然性を生み、偶然性から可能性が生まれてくる。

とかそういうこと。

そういった意味で、

「先生はえらい」はタイムリーな本となった。

場の力。

人は場に集まってくる。

最初に中心にいる人に対して、

その人の魅力で集まってくる。

そのうちに集まってくる人たちと

中心になる人で、場の空気が作られる。

すると今度はその場の空気に対して人が集まる。

すると、中心にいた人物が不在でも、

そこには人が集まるようになる。

そこに集まる人が循環し始めると、

続いていく場になっていく。

そういうメカニズム。

そんなことを言語化したいなあ。

2016年03月12日

ただ、交換したかった。

この本、激烈に面白い。

内田節全開。

痛快。

10年前に出ていたなんて。

「先生はえらい」(内田樹 ちくまプリマー新書)

内田さんの本の教育を斬る感じのところはホントに

面白いし、同意できるなあと。

「下流思考」「街場のメディア論」

と読んだあなたにはおススメの1冊。

もうね、ドキドキしますよ。

そうだったのか!と

僕たちはクロマニヨン人の子孫だったのか!と。

いちばんのハイライトは、

73ページからの「沈黙交易」ですね。

~~~ここから本文より抜粋して引用

「沈黙交易」というのは、言葉も通じないし、

文化や社会組織も違う異部族間で、

それぞれの特産物を『無言のうちに』交換する風習のことです。

たとえば、双方の部族のどちらにも属さない

中間地帯のようなところに、岩とか木の切り株とか、

そういう目立つ場所があるとしますね。

そこに一方の部族の人が彼らの特産品を置いていきます。

そして、彼が立ち去った後に、

交易相手の部族の人がやってきて、

それを持ち帰り、代わりに彼の方の特産物をそこに残していく。

そういうふうにして、顔を合わせることなしに

行う交易のことを沈黙交易と言うのです。

言語も社会組織も違う集団というのは、

言い換えると価値観が違う集団ということですよね。

そのような集団同士がそれぞれの「特産物」を

交換するわけです。

「特産物」というのは、

本来はその集団外の人間には、その使用価値がわからないもののことです。

つまり、沈黙交易の最初のとき、

人間たちは「それにいかなる価値があるのかわからないもの」を交換し合った。

クロマニヨン人たちは、5万年前、

そういうことを始めた。その理由は、おそらく「交換したかった」だけです。

~~~ここまで本文より抜粋して引用

いやあ。

すごい。

そうそう。

根源的に人間は「交換したかった」

つまりコミュニケーションしたかったんですね。

コミュニケーション志向の僕としては

非常に示唆に富んだ1冊です。

まだまだ読み進めます。

素敵な本をありがとう。

内田節全開。

痛快。

10年前に出ていたなんて。

「先生はえらい」(内田樹 ちくまプリマー新書)

内田さんの本の教育を斬る感じのところはホントに

面白いし、同意できるなあと。

「下流思考」「街場のメディア論」

と読んだあなたにはおススメの1冊。

もうね、ドキドキしますよ。

そうだったのか!と

僕たちはクロマニヨン人の子孫だったのか!と。

いちばんのハイライトは、

73ページからの「沈黙交易」ですね。

~~~ここから本文より抜粋して引用

「沈黙交易」というのは、言葉も通じないし、

文化や社会組織も違う異部族間で、

それぞれの特産物を『無言のうちに』交換する風習のことです。

たとえば、双方の部族のどちらにも属さない

中間地帯のようなところに、岩とか木の切り株とか、

そういう目立つ場所があるとしますね。

そこに一方の部族の人が彼らの特産品を置いていきます。

そして、彼が立ち去った後に、

交易相手の部族の人がやってきて、

それを持ち帰り、代わりに彼の方の特産物をそこに残していく。

そういうふうにして、顔を合わせることなしに

行う交易のことを沈黙交易と言うのです。

言語も社会組織も違う集団というのは、

言い換えると価値観が違う集団ということですよね。

そのような集団同士がそれぞれの「特産物」を

交換するわけです。

「特産物」というのは、

本来はその集団外の人間には、その使用価値がわからないもののことです。

つまり、沈黙交易の最初のとき、

人間たちは「それにいかなる価値があるのかわからないもの」を交換し合った。

クロマニヨン人たちは、5万年前、

そういうことを始めた。その理由は、おそらく「交換したかった」だけです。

~~~ここまで本文より抜粋して引用

いやあ。

すごい。

そうそう。

根源的に人間は「交換したかった」

つまりコミュニケーションしたかったんですね。

コミュニケーション志向の僕としては

非常に示唆に富んだ1冊です。

まだまだ読み進めます。

素敵な本をありがとう。

2016年03月11日

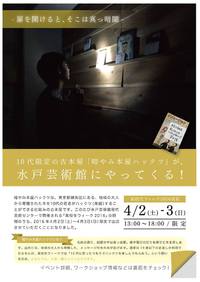

水戸藝術館で暗やみ本屋ハックツ開催

2016年4月2日3日

茨城県水戸市の水戸藝術館で、

「暗やみ本屋ハックツ」が開催されます。

水戸藝術館では、

毎年、高校生ウィークという

高校生が現代アートに触れる取り組みを20年前から

続けています。

今年も3月6日(日)にスタートしまして

約1か月の間、藝術館の中にカフェが開かれ、

高校生は無料で入場・利用することができます。

(一般の方は800円かかります)

そして!

昨年9月から東京都練馬区上石神井で

行っています「暗やみ本屋ハックツ」が

そちらに出店することになりました。

期間は4月2日3日

13:00~18:00

高校生は1冊100円で1冊だけ本を買うことができます。

(20代以上は1冊300円です)

そこで。

みなさまから本を募集しています。

17歳に贈りたい本。

17歳だった自分に届けたい本。

水戸藝術館か私まで、

受付票を記入して、お渡しください。

~~~以下告知文

17歳の「あなた」と17歳だった「わたし」に届けたい本、募集。

-暗やみ本屋ハックツ in 高校生ウィーク2016への寄贈本募集-

進路や恋愛、部活動などと向き合い、さまざまな葛藤を抱えていたあの頃。

かつて17歳だった自分自身に本を贈るとしたら、どんな本を選ぶのだろう。

そんなことを考えながら選んだ本が、バトンとなって別の若者に渡ったら、素敵だと思いませんか?

高校生ウィークに向けて、水戸芸術館で本の寄贈を受け付けております。

みなさまからの想いのこもった本とメッセージを、ぜひお待ちしています。

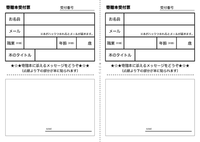

<本を寄贈する方法>

1 寄贈本を選ぶ

2 受付票に名前とメッセージを記入

3 水戸芸術館エントランスホールカウンターに持っていく

※寄贈本 受付締切:2016年4月2日(土)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

水戸芸術館

【開館時間】9:30~18:00

【休館日】毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)

【住所】〒310-0063 茨城県水戸市五軒町 1-6-8

茨城県水戸市の水戸藝術館で、

「暗やみ本屋ハックツ」が開催されます。

水戸藝術館では、

毎年、高校生ウィークという

高校生が現代アートに触れる取り組みを20年前から

続けています。

今年も3月6日(日)にスタートしまして

約1か月の間、藝術館の中にカフェが開かれ、

高校生は無料で入場・利用することができます。

(一般の方は800円かかります)

そして!

昨年9月から東京都練馬区上石神井で

行っています「暗やみ本屋ハックツ」が

そちらに出店することになりました。

期間は4月2日3日

13:00~18:00

高校生は1冊100円で1冊だけ本を買うことができます。

(20代以上は1冊300円です)

そこで。

みなさまから本を募集しています。

17歳に贈りたい本。

17歳だった自分に届けたい本。

水戸藝術館か私まで、

受付票を記入して、お渡しください。

~~~以下告知文

17歳の「あなた」と17歳だった「わたし」に届けたい本、募集。

-暗やみ本屋ハックツ in 高校生ウィーク2016への寄贈本募集-

進路や恋愛、部活動などと向き合い、さまざまな葛藤を抱えていたあの頃。

かつて17歳だった自分自身に本を贈るとしたら、どんな本を選ぶのだろう。

そんなことを考えながら選んだ本が、バトンとなって別の若者に渡ったら、素敵だと思いませんか?

高校生ウィークに向けて、水戸芸術館で本の寄贈を受け付けております。

みなさまからの想いのこもった本とメッセージを、ぜひお待ちしています。

<本を寄贈する方法>

1 寄贈本を選ぶ

2 受付票に名前とメッセージを記入

3 水戸芸術館エントランスホールカウンターに持っていく

※寄贈本 受付締切:2016年4月2日(土)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

水戸芸術館

【開館時間】9:30~18:00

【休館日】毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)

【住所】〒310-0063 茨城県水戸市五軒町 1-6-8