2020年01月31日

OSとしてのカマコン

ながおか市民協働センターイベント

「本当に地域を盛り上げるための地域資本主義の始め方」

に出てきました。

初めてのカヤック柳澤さん!

うれしい。

長岡まで言ってよかったなと思いました。

第2部のU-style松浦さん、いわむろや小倉さん、池田組池田さんの事例紹介と

パネルディスカッションはここ5年くらいで一番おもしろかったなと。

司会の唐澤さんがすごい切り口で切り込んでいくのが楽しかった。

ということで。

おもに第1部の講演メモ。

~~~ここからメモ

鎌倉資本主義。OSとしてのカマコン。

文字で見るよりずっと臨場感があったなあ。

そこに思想や未来が詰まってる。

http://kamacon.com

「ビジネスネームを決める」ってよかったな。

会社での役割は、その人のひとつのロールに過ぎなく、全てではない、という思想。

法人=人工的な生き物をつくるということ。

「言葉から世界は生まれる」

カヤック信条「失敗するなら最速で。」

どんな失敗をしましたか?と査定で聞かれる。

面白いものは概して旬が短い。古典的なものは残っていくけど。

「知らない人と出会えるかもしれない」それが場、イベントの価値。

「右脳と左脳のバランスが良いものが流行る」

直感と理屈、インパクトと説明

報酬制度が組織を決める。通常は「上司」か「みんな」か「神様」が給与を査定する。それを全部やる。

ベース給はみんなで決め(360度評価)、賞与は上司が決め、サイコロ給は神様が決める。

「まち全体がオフィス」という発想。まちの社員食堂をみんなで運営・利用する。

⇒働く人たち同士が仲良くなる。

「面白法人」

1 まずは自分たちが面白がろう。

2 周囲からも面白い人と言われよう。

3 誰かの人生を面白くしよう。

「つくる人を増やす」という経営理念。

自分がつくる人になるということ。主体的に関わっていくこと。

選べる会社ロゴ。3本目のオールは自分で決められる。

地味なようで奥が深い。

なるべくルールを作らないようにする。

自分たちで作れなくなるから。

ブレストの意味と価値。

これが今日いちばん面白かったかな。

創造的なアイデアを出すための方法。

ブレストこそがカヤックをカヤックたらしめていた!

ブレストのルールは2つ。

1 仲間のアイデアに乗っかる。

2 とにかくたくさんのアイデアを出す。

「否定しない」よりもこの2つ。否定することで数が出せるとしたらそれはOK。

効能は自分ごと化され、つくる人になる、面白がる人になる。

カマコン=ブレスト

1 アイデアプレゼン

2 ブレスト

3 発表

4 プロジェクト立案

5 実行

自分ゴト化させるにはブレストは最強。

アイデアを出す部活的な感覚。

仕事だけじゃなく、居住と家族を大切にしたら人生が3倍楽しくなった。

面白がるために物理的にこだわったこと。

1 誰とするか 類友

2 どこでするか 鎌倉

3 何をするか 売上、利益

社員の90パーセントがクリエイター。鎌倉住宅手当39000円/月

資本主義の限界

1 GDPの指標の問題

そもそも伸びないし、成長と幸せが比例しない。新たな指標が必要。

2 地球環境の問題

3 富の格差の問題

指標を新たにつくる。

1 地域経済資本 何をするか(生産性)

2 地域社会資本 誰とするか(人とのつながり)

3 地域環境資本 どこでするか(自然・文化)

これらを合わせて地域資本主義。

「まちのコイン」

金融資本主義は格差を拡大し続ける。モノサシそのものを仮想通貨で測ること。

人とつながることでコインがもらえたり使えたりする。使えば使うほど仲良くなるコイン。

人と人がつながったり仲良くなったりするために使われる。

ハイタッチしたり話を聞いたり。そんな企画を一緒に考えることができる。

まちのコインが多く流通している→つながりが増えつつあるまち。

U-style松浦さんの「潟マルシェ」

エシカル&クラフトライフマーケットと呼んだら、人が増えた。

暮らしを豊かにする選択。自分で暮らしをつくること。

シンボルとしてのとやの潟。場を媒体とする地域の編集の場。

地域というコミュニティがあるのではなく、様々なコミュニティが重層的に重なり合っているのが地域。

にしかんマニフェスト

https://www.niigatawestcoast.com/nishikan/about/manifesto/

建築と不動産を編集するかきがわ不動産

https://www.kakigawa.com/concept/

誰とするか、どこでするか。

それって暮らしづくりでもある。

そもそも、まちづくりは暮らしづくり、か。

その通りだなあ。

仕事づくりの前に暮らしづくりを、したいよね。

暮らしをどうする?

って自分ゴトですよね?

カマコンは部活。必ずしもアウトプットしなくてもいい。いざとなったら集まれる関係。

だからOSなんだな。いろんなアプリを動かせる。

戦略というのは絞ること。絞るほうがスピードが速くなるから、結果競争に勝利する。

「食」と「禅」と「まちづくりデザイン」。

鎌倉のアイデンティティ。

わが町で大学つくったら何学部と何学部と何学部になりますか?

~~~ここまで講演&パネルトークメモ

まとめ。

いちばんはカマコンで行われる「ブレスト」の奥深さ。

単なるアイデア出しのテクニックではない。

ブレストのルールは2つ。

1 仲間のアイデアに乗っかる。

2 とにかくたくさんのアイデアを出す。

「否定しない」よりもこの2つ。否定することで数が出せるとしたらそれはOK。

効能は自分ごと化され、つくる人になる、面白がる人になる。

なるほど、と。

「乗っかる」ことを繰り返し続けていると誰のアイデアか分からなくなり、一体化してくる。

背景にある考えを想像するようになる。「乗っかる」って、創造的なツッコミのことかもしれない。

「乗っかる」って言葉でいうほど簡単じゃない。

観察して、背景を読んで、場と一体化していかないと、乗っかれない。乗っかり続けられない。

ブレストをやり続けると、楽しく働けるようになる。

ブレストをやり続けると、組織やまちに文句言わなくなる。

それは「ジブンゴト化される」から。

ジブンゴトっていうよりは、場と一体化してきて、自分が「鎌倉」になっちゃうんだろうな。

そういう「場」がカマコンにはできているんだと思った。

「OSとしてのカマコン」っていうのがすごい深い気がする。

ふたつめは、「暮らし」づくり。

仕事だけじゃなく、居住と家族を大切にしたら人生が3倍楽しくなった。

1 誰とするか:類友

2 どこでするか:鎌倉

3 何をするか:売上、利益

イナカレッジの研修プログラムの時も思ったけど、

1と2って大事だよね。

誰と、どこで、って「暮らし」のことなんじゃないか、って思った。

「まちづくり」じゃなくて、「暮らし」づくりなんだなと。

大学生は、「仕事づくり」の前に「暮らし」づくりをしたいんじゃないかと。

「働き方」よりも「暮らし方」を考えたいのでないかと。

みっつめは、少ししか話は出てこなかったけど「まちの大学」の話。

https://daigaku.machino.co/

フード学部、ボディ&マインド学部、アイデア学部

の3つが予定されている。

これって、鎌倉のアイデンティティだなと。

「食」「禅」そして「アイデア」。

歴史的なものと新しいもの。

左脳的なものと右脳的なもの。

それを象徴するような「カマコン」

ブレストは、言葉のように見えて、身体的な要素がとても大きい。

まさに脳と身体、左脳と右脳の真ん中でアイデアが生み出す感じ。

「ツルハシブックス」が閉店して、

テーマコミュニティを続けていくことは難しいと思った。

コミュニティは、性質として無意識のうちに閉じていくからだ。

新しいものが入ってこなかったり、入りづらくなったり、

新しいものが出ていかないと、コミュニティが閉じていき、

結果、そのコミュニティはゆるやかに死んでいく。

最近読み直した

「残酷な世界を生き延びるたったひとつの方法」(橘玲 幻冬舎)

の中に、「伽藍」と「バザール」の話が出てくる。

「伽藍(がらん)」とは、お寺の建物の壁という意味で、閉鎖空間を、

「バザール」とは、オープンな市場、つまり開放空間のことだ。

その2つでは生き延びるための戦略が明確に異なるという。

開かれた「バザール」では市場においてよい評判がフィードバックされ、信頼を得ることで、商売繁盛となる。

悪い評判がついてしまったとしたら、次の市場を目指し、その市場を退場することができる。

反対に閉じた空間である「伽藍」では、一生そこから出られないから、

「悪い評判を付けない」ことが最大の戦略となる。

これまでの「学校」や「企業」、「地方の小さな町」などのコミュニティは、「伽藍」そのものだった。

だから、「目立たないようにして、やり過ごす」ことがもっとも賢い選択だった。

その「伽藍」を変えることなく、

子どもたちや若手社員、役場職員に「失敗を恐れずに挑戦しろ」

っていうのは、あまりにも酷だ。

しかし、いま。

「伽藍」はすでに崩壊しつつあるし、崩壊させなければいけない。

開かれた「バザール」ができつつあり、作らなければいけない。

地域の大人や町外・県外の人に開かれた学校、

修学旅行や外国人観光客がたくさんくる開かれた観光地。

そこで、新しいものを生んでいく。

歴史的なものと新しいもの。

左脳的なものと右脳的なもの。

土の人と風の人。

それらが一体となって、新しいものをつくっていく。

集まる場所、帰ってこれる場所だけではなく、始まる場所、巣立って行ける場所になる。

そしてそれこそがわが町のアイデンティティになっていく。

そんな未来を展望できた長岡の1日でした。

柳澤さん、登壇者のみなさん。

企画・運営してくださった協働センターのみなさん、ありがとうございました。

「本当に地域を盛り上げるための地域資本主義の始め方」

に出てきました。

初めてのカヤック柳澤さん!

うれしい。

長岡まで言ってよかったなと思いました。

第2部のU-style松浦さん、いわむろや小倉さん、池田組池田さんの事例紹介と

パネルディスカッションはここ5年くらいで一番おもしろかったなと。

司会の唐澤さんがすごい切り口で切り込んでいくのが楽しかった。

ということで。

おもに第1部の講演メモ。

~~~ここからメモ

鎌倉資本主義。OSとしてのカマコン。

文字で見るよりずっと臨場感があったなあ。

そこに思想や未来が詰まってる。

http://kamacon.com

「ビジネスネームを決める」ってよかったな。

会社での役割は、その人のひとつのロールに過ぎなく、全てではない、という思想。

法人=人工的な生き物をつくるということ。

「言葉から世界は生まれる」

カヤック信条「失敗するなら最速で。」

どんな失敗をしましたか?と査定で聞かれる。

面白いものは概して旬が短い。古典的なものは残っていくけど。

「知らない人と出会えるかもしれない」それが場、イベントの価値。

「右脳と左脳のバランスが良いものが流行る」

直感と理屈、インパクトと説明

報酬制度が組織を決める。通常は「上司」か「みんな」か「神様」が給与を査定する。それを全部やる。

ベース給はみんなで決め(360度評価)、賞与は上司が決め、サイコロ給は神様が決める。

「まち全体がオフィス」という発想。まちの社員食堂をみんなで運営・利用する。

⇒働く人たち同士が仲良くなる。

「面白法人」

1 まずは自分たちが面白がろう。

2 周囲からも面白い人と言われよう。

3 誰かの人生を面白くしよう。

「つくる人を増やす」という経営理念。

自分がつくる人になるということ。主体的に関わっていくこと。

選べる会社ロゴ。3本目のオールは自分で決められる。

地味なようで奥が深い。

なるべくルールを作らないようにする。

自分たちで作れなくなるから。

ブレストの意味と価値。

これが今日いちばん面白かったかな。

創造的なアイデアを出すための方法。

ブレストこそがカヤックをカヤックたらしめていた!

ブレストのルールは2つ。

1 仲間のアイデアに乗っかる。

2 とにかくたくさんのアイデアを出す。

「否定しない」よりもこの2つ。否定することで数が出せるとしたらそれはOK。

効能は自分ごと化され、つくる人になる、面白がる人になる。

カマコン=ブレスト

1 アイデアプレゼン

2 ブレスト

3 発表

4 プロジェクト立案

5 実行

自分ゴト化させるにはブレストは最強。

アイデアを出す部活的な感覚。

仕事だけじゃなく、居住と家族を大切にしたら人生が3倍楽しくなった。

面白がるために物理的にこだわったこと。

1 誰とするか 類友

2 どこでするか 鎌倉

3 何をするか 売上、利益

社員の90パーセントがクリエイター。鎌倉住宅手当39000円/月

資本主義の限界

1 GDPの指標の問題

そもそも伸びないし、成長と幸せが比例しない。新たな指標が必要。

2 地球環境の問題

3 富の格差の問題

指標を新たにつくる。

1 地域経済資本 何をするか(生産性)

2 地域社会資本 誰とするか(人とのつながり)

3 地域環境資本 どこでするか(自然・文化)

これらを合わせて地域資本主義。

「まちのコイン」

金融資本主義は格差を拡大し続ける。モノサシそのものを仮想通貨で測ること。

人とつながることでコインがもらえたり使えたりする。使えば使うほど仲良くなるコイン。

人と人がつながったり仲良くなったりするために使われる。

ハイタッチしたり話を聞いたり。そんな企画を一緒に考えることができる。

まちのコインが多く流通している→つながりが増えつつあるまち。

U-style松浦さんの「潟マルシェ」

エシカル&クラフトライフマーケットと呼んだら、人が増えた。

暮らしを豊かにする選択。自分で暮らしをつくること。

シンボルとしてのとやの潟。場を媒体とする地域の編集の場。

地域というコミュニティがあるのではなく、様々なコミュニティが重層的に重なり合っているのが地域。

にしかんマニフェスト

https://www.niigatawestcoast.com/nishikan/about/manifesto/

建築と不動産を編集するかきがわ不動産

https://www.kakigawa.com/concept/

誰とするか、どこでするか。

それって暮らしづくりでもある。

そもそも、まちづくりは暮らしづくり、か。

その通りだなあ。

仕事づくりの前に暮らしづくりを、したいよね。

暮らしをどうする?

って自分ゴトですよね?

カマコンは部活。必ずしもアウトプットしなくてもいい。いざとなったら集まれる関係。

だからOSなんだな。いろんなアプリを動かせる。

戦略というのは絞ること。絞るほうがスピードが速くなるから、結果競争に勝利する。

「食」と「禅」と「まちづくりデザイン」。

鎌倉のアイデンティティ。

わが町で大学つくったら何学部と何学部と何学部になりますか?

~~~ここまで講演&パネルトークメモ

まとめ。

いちばんはカマコンで行われる「ブレスト」の奥深さ。

単なるアイデア出しのテクニックではない。

ブレストのルールは2つ。

1 仲間のアイデアに乗っかる。

2 とにかくたくさんのアイデアを出す。

「否定しない」よりもこの2つ。否定することで数が出せるとしたらそれはOK。

効能は自分ごと化され、つくる人になる、面白がる人になる。

なるほど、と。

「乗っかる」ことを繰り返し続けていると誰のアイデアか分からなくなり、一体化してくる。

背景にある考えを想像するようになる。「乗っかる」って、創造的なツッコミのことかもしれない。

「乗っかる」って言葉でいうほど簡単じゃない。

観察して、背景を読んで、場と一体化していかないと、乗っかれない。乗っかり続けられない。

ブレストをやり続けると、楽しく働けるようになる。

ブレストをやり続けると、組織やまちに文句言わなくなる。

それは「ジブンゴト化される」から。

ジブンゴトっていうよりは、場と一体化してきて、自分が「鎌倉」になっちゃうんだろうな。

そういう「場」がカマコンにはできているんだと思った。

「OSとしてのカマコン」っていうのがすごい深い気がする。

ふたつめは、「暮らし」づくり。

仕事だけじゃなく、居住と家族を大切にしたら人生が3倍楽しくなった。

1 誰とするか:類友

2 どこでするか:鎌倉

3 何をするか:売上、利益

イナカレッジの研修プログラムの時も思ったけど、

1と2って大事だよね。

誰と、どこで、って「暮らし」のことなんじゃないか、って思った。

「まちづくり」じゃなくて、「暮らし」づくりなんだなと。

大学生は、「仕事づくり」の前に「暮らし」づくりをしたいんじゃないかと。

「働き方」よりも「暮らし方」を考えたいのでないかと。

みっつめは、少ししか話は出てこなかったけど「まちの大学」の話。

https://daigaku.machino.co/

フード学部、ボディ&マインド学部、アイデア学部

の3つが予定されている。

これって、鎌倉のアイデンティティだなと。

「食」「禅」そして「アイデア」。

歴史的なものと新しいもの。

左脳的なものと右脳的なもの。

それを象徴するような「カマコン」

ブレストは、言葉のように見えて、身体的な要素がとても大きい。

まさに脳と身体、左脳と右脳の真ん中でアイデアが生み出す感じ。

「ツルハシブックス」が閉店して、

テーマコミュニティを続けていくことは難しいと思った。

コミュニティは、性質として無意識のうちに閉じていくからだ。

新しいものが入ってこなかったり、入りづらくなったり、

新しいものが出ていかないと、コミュニティが閉じていき、

結果、そのコミュニティはゆるやかに死んでいく。

最近読み直した

「残酷な世界を生き延びるたったひとつの方法」(橘玲 幻冬舎)

の中に、「伽藍」と「バザール」の話が出てくる。

「伽藍(がらん)」とは、お寺の建物の壁という意味で、閉鎖空間を、

「バザール」とは、オープンな市場、つまり開放空間のことだ。

その2つでは生き延びるための戦略が明確に異なるという。

開かれた「バザール」では市場においてよい評判がフィードバックされ、信頼を得ることで、商売繁盛となる。

悪い評判がついてしまったとしたら、次の市場を目指し、その市場を退場することができる。

反対に閉じた空間である「伽藍」では、一生そこから出られないから、

「悪い評判を付けない」ことが最大の戦略となる。

これまでの「学校」や「企業」、「地方の小さな町」などのコミュニティは、「伽藍」そのものだった。

だから、「目立たないようにして、やり過ごす」ことがもっとも賢い選択だった。

その「伽藍」を変えることなく、

子どもたちや若手社員、役場職員に「失敗を恐れずに挑戦しろ」

っていうのは、あまりにも酷だ。

しかし、いま。

「伽藍」はすでに崩壊しつつあるし、崩壊させなければいけない。

開かれた「バザール」ができつつあり、作らなければいけない。

地域の大人や町外・県外の人に開かれた学校、

修学旅行や外国人観光客がたくさんくる開かれた観光地。

そこで、新しいものを生んでいく。

歴史的なものと新しいもの。

左脳的なものと右脳的なもの。

土の人と風の人。

それらが一体となって、新しいものをつくっていく。

集まる場所、帰ってこれる場所だけではなく、始まる場所、巣立って行ける場所になる。

そしてそれこそがわが町のアイデンティティになっていく。

そんな未来を展望できた長岡の1日でした。

柳澤さん、登壇者のみなさん。

企画・運営してくださった協働センターのみなさん、ありがとうございました。

2020年01月21日

「地域の良さを伝えていないから子どもたちは出て行ってしまう」は本当か?

コミュニティスクール立ち上げに向け準備委員会開催。

昨日の議論メモ。

リアルな声とその対応について

・「少人数なのできめ細やかな指導ができる」はメリットではない。手をかけすぎて自立できないのではないか不安

⇒

たしかに一理ある。

きめ細やかな指導というより、探究などでのフォローができる、あるいは協働探究者としての先生を見せていくこと。

・小中学校の狭い人間関係が継続されるから外の高校へやりたい。

⇒

これもわかる。小中学校の狭い人間関係から脱したい。僕だってそうだった。

これには「地域」との人間関係がたくさんできます。

たとえば、FAQで、

「Q:中学校時代の人間関係が維持され、狭い世界を生きることになるのでは?」

「A:本校は地域に開かれており、地域の人と協働しながらプロジェクトを作っていくことで、教室以外で多世代との人間関係を構築することが可能です。」

って書くとか。同世代だけの人間関係でいいのか?っていう問いが必要。

・小学校の「総合的学習」ではかなり時間をとってやっているが中学校で切れてしまう。

⇒

高校1年次に同じ題材で「探究プロセス」を回すことができないか。

「未来フォーラム」で発表した阿賀町の小学生の「総合的学習」の発表は、

地域資源を最大限に生かし、地域住民を巻き込み、雪椿でお茶を作ったりしていた。

あのプロジェクトの延長上に高校でも何かできないだろうか。

そんなことを考えた。

どんな生徒を育てたいか?

については、まだこれから議論していくところであるが、みなさんのを聞いていて思ったこと。

「地域の良さを知らないから外へ出ていく。だから、小中高のときに、地域の良さを伝えなければいけない。」

っていうのは、もっともらしいけども、実際は、その視点で行けば、「もっと良いもの」が街中や東京にあるから(ありそうな気がするから)、やっぱり出て行ってしまうと思う。

「若者が残らないのは地域に雇用がないからだ」

っていうのも、同様にもっともらしいけれども、実際08年にDeNAが新潟市にカスタマーセンターを作って雇用創出したけど、それを理由に東京に出ていくのを辞めた人っているのだろうか。

しかもそれって、仕事=雇われることという「サラリーマンシップ」を前提にしているので、そういうマインドの人ではなくて、地域の当事者となり自ら創っていけるような人材に残ってほしいのではないか?

「ナリワイをつくる」(伊藤広志 東京書籍)に書いてあるけど、地方にはそもそも「雇われる」仕事はあまり存在せずに、ほとんどの人が(下級武士)を含めて季節ごとに様々な仕事をする百姓だった。役人か、上級武士か、豪商か、そのあたりが専業として仕事をしていた。

だから育てていくべきは、次の時代を生き抜いていく百姓マインドを持った若者なのではないか。

自ら価値を決め、自らの人生を創っていく人。そのプロセスの中で他者と協働しなければつくれない仕事やコミュニティがあるから、そこを協働していける人。そんな人の集まりに、地域の未来があると思う。

問うべきは

「どうすれば残ってくれるか?」

じゃなくて

「どんな人に残ってほしいか?」

ではないか。

関係人口も同じだ。

「どうやったら関係人口が増えるか?」

っていう問いの前に、

「その地域にはどんな関係人口が必要なのか?」

「どんな人に関係人口になってもらいたいのか?」

っていうのを決めないと。

そもそも「良さを伝える」って不可能じゃないか。

価値観そのものが揺らいでいるのだから。

良さは本人によって、見出してもらわないことには、「良さ」とはならない。

もっと言えば、「良さ」っていう概念がそもそも比較するということ。

だから、外に出てみないと地元の良さがわからないっていうのもその通りで。

そういう意味では、小中学生は比較対象がないのだから「良さを伝える」っていうのは原理的に不可能なのではないか。

こんな話の中で、育てたい人材像の僕の現時点の案。

要素はこんな感じかな、と。

激動する世の中においても、目の前にある地域資源や周りの人と協働する中で価値を自ら定め、地域と自らの未来を創っていくことができる探究型思考・行動ができる人材

そんな人材と一緒に地域の未来をつくりたいし、自分自身もそんな人材になりたい。

そんな風に共感できる目標がつくれたらいいなあと思う。

2020年01月19日

「暮らし」とは、分けないこと

昨日は、新潟市×イナカレッジのトビラプロジェクトの発表会でした。

われらが「内野おうちのごはん」プロジェクトも発表しました。

その前の11時~

同じトビラプロジェクトのまきどき村チームがやっているインタビュー展の会場で

唐澤さんと風間さんとトークイベントがありました。

題して、「新しい時代へ向かう、私たちのコミュニティのつくりかた」

大きく出ました。笑

一週間を切った告知にも関わらず、15名を超える入場があって、立ち見が出てました。

トークのハイライトは唐澤さんが地元のじいちゃんに言われた

「まきどき村ってパッとしないよね。でもそれがいい。」

「パッとしない」ってなんだろう?

あるいは「パッとする」ってなんだろう?

っていう問い。

~~~以下トークでのメモ

トビラプロジェクトの大学生に「まきどき村の目的は?」

って聞かれて誰も答えられない。

目的や目標を持って、どこかに向かっていくわけではないから。

「存在価値」とか「有用性」ではなくて、ただ「営み」の中にある。

それがまきどき村の価値なのだと。

TANEMAKI2にも書いてあったけど、システムは自らを維持するため構成員に「有用であれ」そして「交換可能であれ」と迫る。

それって、人の幸せのためにシステムがあるのではなく、システムを維持するために人があるのではないか?

「パッとする」っていうのは、例えばソトコトに掲載されたり、地域外の人がめっちゃ集まっていたり、商品の売り上げが上がっていたり、SNSのフォロワーがたくさんいたり。「数値化」されそうな何かがあること。

「パッとしない」っていうのは、分かりにくいっていうこと。

考えてみれば、まきどき村の活動は、すごく曖昧だ。朝ごはんイベントと田んぼづくりと、日常とイベントが陸続きになっている。

でも、「暮らし」ってそういうことだろう。

「参加」の度合いにグラデーションがあり、それを許容できること。

遅刻歓迎、畑作業も朝ごはんも参加自由、農作業もそうだけど、手伝ってくれるととても助かる。

そんなあいまいさ。それを「ゆるさ」と呼ぶのか。

「パッとしない」は分かりにくい、ということ。

分かりにくい、っていうのは分けられないということ。

お客さんとスタッフを分けないこと。

「暮らし」とは、分けないことなのではないか。

~~~ここまでまきどきトークメモ

これが実にタイムリーに、

「内野おうちのごはんプロジェクト」ともリンクしてくる。

~~~以下、トビラプロジェクト発表会からのメモ

「働き方」を内包した「暮らし方」全体を考えるということ。

たぶん、移住定住とかってそういう発想が必要だし、暮らしは、1家族だけでは完結しないのだから、地域とのかかわりと、地域だけに閉じないように「まきどき村」のような外部との定期的接点・窓口も必要なのかもしれない。

「入口」であり「窓口」のような場所。それを必要としている。

たぶんそれがシステムとしての「大家さん」だ。

かつてツルハシブックスはそういう場所だったのかもしれない。

「内野おうちのごはんプロジェクト」

めっちゃ考察してたな。ふりかえり力がすごい。

「お母さん」タイプと「大家さん」タイプ。それはすごい発見。

「観察する」っていうのが大事だなと。

仮説を立てる前に、まずは地域に入って観察する。そこからだ。

純粋にプレゼンの面白さで言えば、

「葛藤があったかどうか」っていうのはとっても大切だなと。

大学生だからこそ感じる何かを聞きたいな、と。

居場所っていうのは、場所のことではなく、人(の集合)だったり、機能だったりするということ。

アンケートを取りながらも、アンケートって、ツール(手段)だよね、って思えること。

だから、そういう人が何名いて、何パーセントでした、みたいなことじゃなくて、リアルな声として、こういう人がいた、という事実が大事。

~~~ここまで「内野おうちのごはんプロジェクト」のメモ

トビラプロジェクトってなんだったのか?

生み出した価値ってなんだろう?

そんな問い。

「プロジェクトを遂行する人」を育てるんじゃなくて、自分にとっての「暮らし」を主体的に考えられる人をつくっていくこと。

そういう人を増やさないと、新潟市に住む人がいくら増えたって、豊かにはならないんじゃないのか?

今回のトビラプロジェクトで、受け入れ先と運営者にとっての最も大きな問いは、

「プロジェクト(のゴール)をどこまで設定・設計するのか?」という問い。

「価値」についてもっとブレイクダウンして議論したほうがいい。

イナカレッジが「暮らすことを大切にしたい。」って言った時に、

大切なのは「観察する」こと、そして「飛び込む」「中の人になる」ということ。

プロジェクト設計はそこから始める、くらいでいいのかもしれない。

「テーマ」があって、プロジェクトが決まってない、みたいな。

「観察する」っていうのは同時に「感じること」でもある。

きれいなプレゼンや目に見える成果物じゃなくて、

「感じたこと」をできるだけ言語化して、

「価値はなんだっけ?」みたいな問いをお互いにぶつけ合い、

その場、チームでしか生み出せない「何か」を見てみたい。

今回、2つのプロジェクトの発表と、唐澤さんとのトークを通じて、

「暮らし」っていうのは分けないことだと思った。

「まきどき村」は、暮らしそのものの中にある「朝ごはん」

を歴史ある古民家と、集落の人たちとの接点の中につくっていくもので、

「朝ごはん」であるからこそ、参加者と受け入れ側を分けない、というか

参加の度合いのグラデーションが個人に委ねられるデザインになっている。

それは、「営み」の中に入るということ。

それはおうちのごはんプロジェクトの「ごはん会」と「お茶会」の違いでもある。

彼女たちは、その場に行き、地域の人と自らのスタンスの違いを感じ、言語化してみせた。

そしてプロジェクトの目的・意義自体を問い直すというプロセスを踏んだ。

そこには大きな葛藤があった。

その中で出てきたアウトプット。「お母さん」と「大家さん」。

それは自ら(や参加学生)と地域の人を観察し、感じ続けた成果だったように思う。

今回、僕の最大の収穫は「システムとしての大家さん」が可能なのではないか?ということ。

それを作っていくことは楽しい。

「暮らし」をデザインする。

そんな問いこそが、トビラプロジェクトのベースにあるものなのかもしれない。

2020年01月12日

夢が感染する学校

グローカルリーダーズサミット2日目。

あ、もしかしたら1日目かも。

押方校長の「夢感染」の話から始まる。

「夢」はウイルスのように感染する。

影響し合って、みんなが動き出す。

たしかにそんな風になってるなあ、飯野高校は。

先輩の姿を見て後輩が追いかける。

しかもそれは自発的だ。

うちの生徒こんなことやってたんだ、と新聞で知る。

「やってみる」へのハードルめちゃめちゃ低い。

バスで移動する、ってなったら、

わたしがバスガイドの代わりをしようって。

それはすごいことだと思った。

オープニングから、

自分のチームの面白い人を紹介していく高校生。

その中で紹介されたひとり、

飯南高校の1年生佐々木隆之介くん

お茶が名産なので、

そのお茶の良さを伝えるため、緑茶ラテアートを作っている。

https://tabi.chunichi.co.jp/odekake/190912odekake_1.html

それが飯南高校美術部の活動。

美術部っていうのがいい。

そのあとに「AI時代に大切なこと」をテーマに

ワールドカフェ方式のディスカッションをしていたのですが、

彼が来てくれた時のテーマが「感動」

ラテアートは

目の前のお客さんのために一生懸命に書く。

しかもそれは、無くなってしまう。

写真は撮られるかもしれないけど。

ああ。

そこに芸術性があるのではないか。

お正月に読んだバンクシーのような世界観があるのではないか。

一回性が高いこと、つまり再現性が低いこと。

そこに「感動」があるのではないか。

エンターテイメントとは、

「予測不可能性」とともに、「一回性」が高いということ。

ラテアートっていうのはそういうことだし、

その1杯は、自分自身のために描かれている、

しかもライブで、だ。

そういう意味では、

旅先の本屋(古本屋)で本を買う気持ちにさせるっていうのは

そういうことなのかもしれないと思った。

ああ、この本屋で本を買った、というのを残したい、みたいな。

今回の一番の出会いはそこでした。

そして何より、それこそが「創造的な遊び」だなあと。

探究っていうのは、「総合的な学習」ではなくて、

「創造的な遊び」の時間なのではないか、と。

AI時代になって、

仕事はアートに近づいていくと思う。

感性と志が必要になってくる。

それを「探求」するのが「探究の時間」なのではないかと。

以下メモ

★大崎海星高校「みりょくゆうびん局」

2018同好会

2019部活動に昇格

・県外での説明会/みらい留学フェスタなど

工夫したこと:大きな名札をつくる。

↑これ、意外にめちゃめちゃ大切。手作り感でるし。

・学校見学ツアー

みらい留学フェスタにきて、興味を持ってくれた中学生が島にきてくれるときに2日間ツアーを行う。

そのツアーはみりょくゆうびん局が企画実行する。

2日目は町内各地をまわったり、オリジナルハンバーガーをつくったりする。大崎上島学の体験もある。

寮生活のリアルを見せることが大切。

「生き物」「交流」「創る・発信」「校内」の4つのチームがあって、昼休みや放課後にミーティングしている。

11月にお邪魔した時にはランチミーティングを見せてもらった。

★兵庫県立生野高校「播但線プロジェクト」

「バンタリスト」「バンタる」の言葉をつくり、播但線を活性化する。

電車って高校生にとっては日常だから、リアルに社会とつながれる場所になる。

彼女らもお菓子食べながら「バンタリスト」を生んだように

高校生は「言葉」を生み出す力はあるように思う。

キャッチコピーの教室とかやったらいいのかも。

午後からは、大人の勉強会。

浦崎先生のプレゼンに釘付け。

日本が経済的に後れを取っているのは、バブルが崩壊したからではなく、

新しい社会に対応できていないから。

知識が瞬時に賞味期限切れとなるsociety4.0時代に、「学校」は何ができるのか?

今回の僕としてのポイントは、探究の課題設定のところ。

浦崎先生のスライドを写経。

課題設定8か条

1 自分が心底「これをやりたい!」と思える(ジブンゴト)

2 自分の特技や持ち味を活かし、これを伸ばして成長でき、自分の個性が社会で役立っているイメージが持てる(進路展望)

3 学校の諸科目と「より広く・より深く」つながっている。(学ぶモチベーションの向上)

4 仮説「~すると、~になるはず」があり、これを検証できる(探究プロセスが含まれる)

5 地元(個人・地域)に具体的なニーズがあり、快く支援が受けられる(多様な人々の共感的な参加を期待できればベスト)

6 先生や地元の方々が連絡・調整・経費面で負担感を覚えない(実現性)

7 評論家的な提案に終わらず、知恵を絞り、汗を流すことで、課題解決に貢献できる。(提案・計画は「仮説」、行動して「検証」)

8 決められた期間内に「一話完結」できる。(壮大な計画の尻切れトンボはダメ)

キーワードとして、

「カリキュラムマネジメントと個別最適化」

「地域課題解決と個別最適化」

というのが挙げられた。

たぶんここ。

各科目へつながっていくようなプロジェクト。

地域の課題解決につながっていくプロジェクト。

でもその出発点には個人の問い。

当事者性の高い問いがあってはじめて前へ進む。

昨日の子育て応援プロジェクトNOGIKUもまさにそうだ。

そこへ行くには最初は先生やコーディネーターの支援が必要なんだと。

浦崎先生が

学習行動を自動車の走行を例に出して

説明していたのが素晴らしく面白かった。

学習=走ること。

4サイクルエンジンを回すこと。

学力低下=パワーダウンだと。

そこで「学力向上」が叫ばれ、

教師は一生懸命車を押した。

押された車はどうなったか。

D(ドライブ)からN(ニュートラル)へと

ギアを変えてしまった。

つまり、思考停止。

何も考えずに知識を詰め込む子が増えた。

もういちどDへとギアを入れないといけない。

そして走行に必要な燃料を投入しないといけない、

かつて昭和の時代は、燃料として高収入というインセンティブがあった。

もはやその燃料は枯渇している。

「探究」の4サイクルエンジン

課題設定→情報収集→整理分析→まとめ表現

それを回すには、燃料をふたたび知的欲求にするしかない。

「知りたい学びたい実現したい。」をエネルギー源にしていくこと。

先生の「負担感」の問題。

地域に開かれた教育課程は必須。むしろ減らすなら教育課程外の部活動。

「産みの苦しみ」はもちろんあるけどね。

「学校」と「地域」お互いが困っていることを一気に解決するところにプロジェクトを作れないか。

なるほど、「探究」っていうのは、デザインプロジェクトなんだ。

自分ごとになる入口。

まずは地域に出て活動して「楽しい」と感じること。

地元が意外に楽しい、と思えること。

中学までにやってきた「ふるさと教育」をもう一度やってみること。

これ、ありだな。

高校1年次はまずこれかもしれない。

そのやり方を探究の4サイクルエンジンでやってみる。

~~~ここまで浦崎先生の講座と僕のメモ

昨日見た飯野高校の発表。青天井に上がる当事者意識とモチベーション。

それはひとえに、「知的欲求」をエネルギー源としているからだ。

そして、それをサポートする教員チームもそこから学んでいるからだ。

冒頭のあいさつで校長が言っていた「夢感染」する学校がここにあった。

今回、ラテアートをつくる三重県立飯南高校美術部佐々木くんとの出会いで

あらためて気づかされたことは「一回性」の価値だ。

「教育」にも歴史があり、歴史の分経験があり、メソッドがあるのだけど、

1つ1つの探究プロジェクトは、一回性の高いものとなる。

その時、その生徒の心の動きを大切にする

いま、この瞬間の地域の状況を大切にする

地域の人たちが抱えている課題も大切にする

学校で学んでいる教科との連携・連動も大切にする

「子育て応援プロジェクト」はこれからも探究活動として後輩や別の様々な地域でも行われるだろう。

でも、ふたりがやった、二人が感じたそのプロジェクトは、二度とない。

「学び」もアートに寄っていくだろう。

そして「学び」の前で人はフラットになる。

僕がつくりたいのは、たぶん、そんな「場」なのだろうと

なんとなく思えた宮崎遠征でした。

あ、もしかしたら1日目かも。

押方校長の「夢感染」の話から始まる。

「夢」はウイルスのように感染する。

影響し合って、みんなが動き出す。

たしかにそんな風になってるなあ、飯野高校は。

先輩の姿を見て後輩が追いかける。

しかもそれは自発的だ。

うちの生徒こんなことやってたんだ、と新聞で知る。

「やってみる」へのハードルめちゃめちゃ低い。

バスで移動する、ってなったら、

わたしがバスガイドの代わりをしようって。

それはすごいことだと思った。

オープニングから、

自分のチームの面白い人を紹介していく高校生。

その中で紹介されたひとり、

飯南高校の1年生佐々木隆之介くん

お茶が名産なので、

そのお茶の良さを伝えるため、緑茶ラテアートを作っている。

https://tabi.chunichi.co.jp/odekake/190912odekake_1.html

それが飯南高校美術部の活動。

美術部っていうのがいい。

そのあとに「AI時代に大切なこと」をテーマに

ワールドカフェ方式のディスカッションをしていたのですが、

彼が来てくれた時のテーマが「感動」

ラテアートは

目の前のお客さんのために一生懸命に書く。

しかもそれは、無くなってしまう。

写真は撮られるかもしれないけど。

ああ。

そこに芸術性があるのではないか。

お正月に読んだバンクシーのような世界観があるのではないか。

一回性が高いこと、つまり再現性が低いこと。

そこに「感動」があるのではないか。

エンターテイメントとは、

「予測不可能性」とともに、「一回性」が高いということ。

ラテアートっていうのはそういうことだし、

その1杯は、自分自身のために描かれている、

しかもライブで、だ。

そういう意味では、

旅先の本屋(古本屋)で本を買う気持ちにさせるっていうのは

そういうことなのかもしれないと思った。

ああ、この本屋で本を買った、というのを残したい、みたいな。

今回の一番の出会いはそこでした。

そして何より、それこそが「創造的な遊び」だなあと。

探究っていうのは、「総合的な学習」ではなくて、

「創造的な遊び」の時間なのではないか、と。

AI時代になって、

仕事はアートに近づいていくと思う。

感性と志が必要になってくる。

それを「探求」するのが「探究の時間」なのではないかと。

以下メモ

★大崎海星高校「みりょくゆうびん局」

2018同好会

2019部活動に昇格

・県外での説明会/みらい留学フェスタなど

工夫したこと:大きな名札をつくる。

↑これ、意外にめちゃめちゃ大切。手作り感でるし。

・学校見学ツアー

みらい留学フェスタにきて、興味を持ってくれた中学生が島にきてくれるときに2日間ツアーを行う。

そのツアーはみりょくゆうびん局が企画実行する。

2日目は町内各地をまわったり、オリジナルハンバーガーをつくったりする。大崎上島学の体験もある。

寮生活のリアルを見せることが大切。

「生き物」「交流」「創る・発信」「校内」の4つのチームがあって、昼休みや放課後にミーティングしている。

11月にお邪魔した時にはランチミーティングを見せてもらった。

★兵庫県立生野高校「播但線プロジェクト」

「バンタリスト」「バンタる」の言葉をつくり、播但線を活性化する。

電車って高校生にとっては日常だから、リアルに社会とつながれる場所になる。

彼女らもお菓子食べながら「バンタリスト」を生んだように

高校生は「言葉」を生み出す力はあるように思う。

キャッチコピーの教室とかやったらいいのかも。

午後からは、大人の勉強会。

浦崎先生のプレゼンに釘付け。

日本が経済的に後れを取っているのは、バブルが崩壊したからではなく、

新しい社会に対応できていないから。

知識が瞬時に賞味期限切れとなるsociety4.0時代に、「学校」は何ができるのか?

今回の僕としてのポイントは、探究の課題設定のところ。

浦崎先生のスライドを写経。

課題設定8か条

1 自分が心底「これをやりたい!」と思える(ジブンゴト)

2 自分の特技や持ち味を活かし、これを伸ばして成長でき、自分の個性が社会で役立っているイメージが持てる(進路展望)

3 学校の諸科目と「より広く・より深く」つながっている。(学ぶモチベーションの向上)

4 仮説「~すると、~になるはず」があり、これを検証できる(探究プロセスが含まれる)

5 地元(個人・地域)に具体的なニーズがあり、快く支援が受けられる(多様な人々の共感的な参加を期待できればベスト)

6 先生や地元の方々が連絡・調整・経費面で負担感を覚えない(実現性)

7 評論家的な提案に終わらず、知恵を絞り、汗を流すことで、課題解決に貢献できる。(提案・計画は「仮説」、行動して「検証」)

8 決められた期間内に「一話完結」できる。(壮大な計画の尻切れトンボはダメ)

キーワードとして、

「カリキュラムマネジメントと個別最適化」

「地域課題解決と個別最適化」

というのが挙げられた。

たぶんここ。

各科目へつながっていくようなプロジェクト。

地域の課題解決につながっていくプロジェクト。

でもその出発点には個人の問い。

当事者性の高い問いがあってはじめて前へ進む。

昨日の子育て応援プロジェクトNOGIKUもまさにそうだ。

そこへ行くには最初は先生やコーディネーターの支援が必要なんだと。

浦崎先生が

学習行動を自動車の走行を例に出して

説明していたのが素晴らしく面白かった。

学習=走ること。

4サイクルエンジンを回すこと。

学力低下=パワーダウンだと。

そこで「学力向上」が叫ばれ、

教師は一生懸命車を押した。

押された車はどうなったか。

D(ドライブ)からN(ニュートラル)へと

ギアを変えてしまった。

つまり、思考停止。

何も考えずに知識を詰め込む子が増えた。

もういちどDへとギアを入れないといけない。

そして走行に必要な燃料を投入しないといけない、

かつて昭和の時代は、燃料として高収入というインセンティブがあった。

もはやその燃料は枯渇している。

「探究」の4サイクルエンジン

課題設定→情報収集→整理分析→まとめ表現

それを回すには、燃料をふたたび知的欲求にするしかない。

「知りたい学びたい実現したい。」をエネルギー源にしていくこと。

先生の「負担感」の問題。

地域に開かれた教育課程は必須。むしろ減らすなら教育課程外の部活動。

「産みの苦しみ」はもちろんあるけどね。

「学校」と「地域」お互いが困っていることを一気に解決するところにプロジェクトを作れないか。

なるほど、「探究」っていうのは、デザインプロジェクトなんだ。

自分ごとになる入口。

まずは地域に出て活動して「楽しい」と感じること。

地元が意外に楽しい、と思えること。

中学までにやってきた「ふるさと教育」をもう一度やってみること。

これ、ありだな。

高校1年次はまずこれかもしれない。

そのやり方を探究の4サイクルエンジンでやってみる。

~~~ここまで浦崎先生の講座と僕のメモ

昨日見た飯野高校の発表。青天井に上がる当事者意識とモチベーション。

それはひとえに、「知的欲求」をエネルギー源としているからだ。

そして、それをサポートする教員チームもそこから学んでいるからだ。

冒頭のあいさつで校長が言っていた「夢感染」する学校がここにあった。

今回、ラテアートをつくる三重県立飯南高校美術部佐々木くんとの出会いで

あらためて気づかされたことは「一回性」の価値だ。

「教育」にも歴史があり、歴史の分経験があり、メソッドがあるのだけど、

1つ1つの探究プロジェクトは、一回性の高いものとなる。

その時、その生徒の心の動きを大切にする

いま、この瞬間の地域の状況を大切にする

地域の人たちが抱えている課題も大切にする

学校で学んでいる教科との連携・連動も大切にする

「子育て応援プロジェクト」はこれからも探究活動として後輩や別の様々な地域でも行われるだろう。

でも、ふたりがやった、二人が感じたそのプロジェクトは、二度とない。

「学び」もアートに寄っていくだろう。

そして「学び」の前で人はフラットになる。

僕がつくりたいのは、たぶん、そんな「場」なのだろうと

なんとなく思えた宮崎遠征でした。

2020年01月11日

「その人」は世界を変える人かもしれない

宮崎県立飯野高校のグローカル学習成果発表会。

冒頭の押方校長のあいさつから激アツ。

あなたの隣にいる「その人」は世界を変える人かもしれない。

「その人」はあなたかもしれない。

うわー。って

そんな気持ちで、目の前の生徒に接してたら、

隣人に、同僚に接していたら、いい場になるのだろうなと思った。

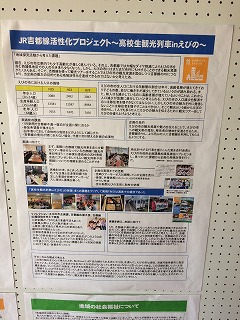

ローカルJR線「吉都線」に観光列車を走らせるプロジェクト。

ニュースを総なめにした企画。

観光列車からのえびのツアーで

酒造めぐりとかライブとかを企画して電車+バスツアー。

旅行業者との折衝、市役所との調整、プレスリリースと、ぜんぶ高校生がやるんだなあ、と。

まさに「プロジェクト」「ベースド」「ラーニング」だなと。

課題は

・交通:吉都線の大雨からの復活できるか?

・内容:人が集められるのか?

・お金:20万円どうするか?

いやあ、これがガチのプロジェクトだなあ。

こんなのやってたら大学の推薦入試うかりますよ、みたいな。

今回一番びっくりしたのは、チームNOGIKU(野菊)の2人のプレゼン。

もうそれは、NPO立ち上げのストーリーかと思いました。

子どもの虐待のニュースを見て心を痛め、まずはその実態を調査、だれが虐待をしているのか?なぜ、虐待が起こるのか?を取材とアンケート。

母親の「育児ストレス」が原因となっていることを知る。

1 ストレス発散の場がない

2 いろんな情報がありすぎて不安になる

3 産婦人科がなく相談場所が少ない。

そこで、子育て応援イベントを行う。

お母さんはアロママッサージ。

そのあいだ子供は高校生が預かる。

おひるね、おすわりアートかわいかったし、それで子どものさらなるかわいさに気づく。

なるほど、これはソーシャル・デザインプロジェクトだ。

ネクストアクションとしてカフェを開催したりする。

講演会に参加したり市外のさまざまな子育て施設を見に行ったり、、、

いやあ、これは、NPO設立の動機を聞いているようなプレゼンでした。

ポスターセッションには

SDGsの視点っていう項目もあり。

驚いたのは県教委の先生の講評。

これが熱いの。

手づくり感。みんなが「参加」していること。

学びは世界を豊かにするもの。机上の空論であってはならない。

今、飯野高校で学べてラッキーだ、と。

「飯野プライド」を持って、卒業してください。

シビれた。

そうそう。

「飯野プライド」

隠岐島前の岩本さんもテレビで言っていたけど、

誇らしさと感謝をもって卒業してもらえるような学校をつくる。

それは、先生だけではなく、生徒も、地域も一丸となってつくるということ。

それが飯野高校にはあったなあと。

あと、今回いちばん学んだのはチームNOGIKUのプレゼン。

「当事者意識」って地域の当事者に出会うことによって、青天井に上がっていくんだって。

小さなニュースに心を痛めたっていう出発点から、地域の人に話を聞けば聞くほど当事者意識が上がっていく。それと同時にモチベーションも上がっていく。

そしてそれが地域のモチベーションまで上げていく。

探究ってそういうことか、と。

「探究」はそういうことまでつながっているんだなって。

「探究」がつくりだすもの。

それを見てみたいなと僕は心底思った。

ラストに、もういちど、押方校長の言葉を。

あなたの隣にいる「その人」は世界を変える人かもしれない。

「その人」はあなたかもしれない。

2020年01月03日

「エンゲージメント」する

「編集思考」(佐々木紀彦 ニュースピックスパブリッシング)

頭いい人いるなぁって。

明解に説明している。

ほんとスゲーなと。

編集思考の4つのプロセス

「選ぶ」「つなぐ」「届ける」「深める」

について、詳細を読んだら、実践したくなった。

関係人口って何?

どんな人がそうなったらいい?

どうしたらその人たちが地元に資するようになるのか?

その人たちにとって価値とは?

そんな問い。

かつて6年ほど前に、

「ロングエンゲージメント」(京井良彦 あさ出版)

を読んだとき以来のキーワード「エンゲージメント」

http://hero.niiblo.jp/e377265.html

佐々木さんはシンプルにズバっと本質を突いてくる。

~~~以下一部引用

現在のビジネスの主流である

「サブスクリプションモデル」(利用期間に応じて定額料金を支払うモデル)

は、継続的取引を前提とするため、企業と顧客は互いに支援し合うパートナーのような存在となり

単発取引の時より長く深く付き合うようになります。

Amazonプライム、ネットフリックス、Apple musicなどが具体例です。

サブスクリプションはメディア業界に源流があります。

17世紀に英国の辞書が定期購読モデルを採用したのが始まりで、

出版や新聞などが採用しました。

米国では2000年に約25兆円だったサブスクリプションへの支出が、

2015年に約50兆円に倍増しています。

「サブスクリプションを制する者がビジネスを制す」

と言っても過言ではありません。

エンゲージには4つのポイントがあります。

コミュニケーション(communication)

コミュニティ(Community)

コンシステンシー(consistency)

カジュアル(casual)

まず顧客とのコミュニケーション。

あるいは顧客同士のコミュニケーション。

次にコミュニティ

佐渡島庸平さんの著作

「WE ARE LONELY,BUT NOT ALONE」から

ファンコミュニティは「関係の深さ(親近感)」「質」「ファン数」

の3つの次元で定義され、この3つを丁寧に育んでいくことが

長く愛されるコミュニティを創るためのポイントで、

その関係性を深めるために有効なのが

「リアルな場を持つこと」だと佐々木さんは言います。

アップルの強さはまさにそこにある、と。

アップルがあれだけカルト的なファンを抱えているのは、

プロダクトの力はもちろん、アップルストアの存在と

無縁ではありません。

キリスト教に協会があり、仏教にお寺があり、イスラム教にモスクがあるように、

祝祭空間が信者には必要です。

そして何より大切だなと思ったのが、次のコンシステンシー(一貫性)。

時代は変化が激しいので、戦術や戦略は臨機応変にかえていかないといけません。しかし、変化が激しいからこそ、日々の行動の基準となる思想や哲学の一貫性がこれまで以上に問われます。意見は変えていいですが、思想や哲学は容易に変えてはいけません。

そして「カジュアル」。

「とにかく深く、密度濃く付き合うのがいい」のではなくて、

大切なのはつかず離れずの絶妙な距離をとるということ。

ここで著者は平野啓一郎さんの「私とは何か?」

の分人主義を取り上げ、

「たった一つの『本当の自分』など存在しない。裏返して言うならば、対人関係ごとに見せる複数の顔が、すべて『本当の自分』である」

と説明します。

これはその通りだなと思います。

もはや、会社だけが自らの「唯一の顔」を決める時代は終わりました。各人が3~5つのコミュニティに属し、それぞれのコミュニティで異なる顔を持つ時代です。ブランドも企業も、多彩な顔を持つのが普通になり、それがブランドや企業の魅力にもつながっていくでしょう。

~~~ここまで引用

そして、この後。

僕がいちばん響いた文章。

「こう言うと、先ほどの「コンシステンシーの話と矛盾するのではないか」と思われるかもしれませんが、複数の顔を持つことと、一貫性を持つことは必ずしも矛盾しません。単に複数の顔があるだけであれば、それはできの悪い福笑いのようになってしまいます。分裂した人格になってしまい、不信感を高めてしまいます。しかし、一見すると多才で多彩なのだけど、通底するThought(思想)やTruth(真実)が感じられる。表面上のコンシステンシーではなく、思想レベルのコンシステンシーがあるという状態が理想なのです。逆に思想レベルのコンシステンシーがあれば、表出する顔は多様でもいいのです。人間と同様に、それぞれ異なるターゲットに、異なる受け入れ方をするのは、企業やブランドとしても自然です。

いいっすね。

編集の4ステップの最初の「選ぶ」のところに出ていた

セレクトの法則1「いいところだけを見て惚れ抜く」っていうところにも通じるけど。

「編集思考」っていうのは、組織論やアイデンティティ構築についても使えるのではないかなと思った。

もっと言えば、まちづくり、地域づくりについても、同じことが言えるのではないかと。

地域間競争が始まっていると言われる。

熾烈な「ふるさと納税」争奪戦がすでに起こっている。

でもきっと、大切なのは、エンゲージメント。

長く続くファンとの関係。

いや、ファンというよりもパートナーと言えるような関係を気づけるかどうか。

佐々木さんの「編集思考」の1ステップ目は

「いいところだけを見て、惚れ抜く」

10点満点ですべてが7点のヒトやモノやコトより、たとえ欠点があってもどこかが飛び抜けた素材を選ぶこと。

他の人が気づいていない、本人すらも気づいていない「未開拓のいいところ」に気づけるとより価値は高まる。

佐々木さんは

編集思考で大切なことは、完璧なものを見つけようとせずに、デコボコな個性をくっつけて、

「組み合わせで完璧を創る」という発想に切り替えること

そして好きになったのめりこむこと、だと。

ニセコのスキー場のパウダースノーの魅力に最初に気付いたのは

オーストラリアの観光客だったと。

その「好き」のエネルギーたるや。

欠点をはるかに超える魅力を見つけ、それを磨いていくこと。

そこから始まり、一貫性のあるコンセプトを持ち、エンゲージメントを築いていくこと。

人も、組織も、会社も、地域も、

「編集思考」で再構築していくことが必要とされていると思った1冊でした。

まだ読み途中ですが。

2020年01月02日

「多様性」と「編集」と「対話」と「価値観」と「アート」

新年の読書はこの5冊。

(ブレイディみかこ 新潮社)

「編集思考」(佐々木紀彦 ニュースピックスパブリッシング)

「他者と働く~わかりあえなさから始める組織論」(宇田川元一 ニュースピックスパブリッシング)

「かっこいいとは何か」(平野啓一郎 講談社現代新書)

「バンクシー アート・テロリスト」(毛利嘉孝 光文社新書)

すべてジュンク堂新潟店で購入。

新潟の本屋にいけてない。

「ぼくは・・・」をさきほど読み終わり。

元日の新聞2紙をコンビニで購入した際に選んだ朝日新聞にも、ブレイディみかこさんと福岡伸一さんの対談が掲載。「多様性」とビジネスについてのコメントにドキっとする。

福岡さんは生物において人間だけが「種」ではなくて「個体」に価値があると考えたほうがより豊かな社会を構築できると気づき、それを人類共通の価値にしようと約束した。それが基本的人権の起源だと。

それにたいしてブレイディさんは、日本では、グローバリズム競争を勝ち残るための手段として「多様性」を標語のように掲げている、と。

ブレイディ

「GAFAなどのグローバル企業も、多種多様で優秀な人材をかき集めながら、世界中でサービスの画一化をすすめていますよね。誰もがどこでも同じように情報発信や共有ができ、どの国でも同じ味のコーヒーを飲めるようになった。しかし結局は効率的に売り上げを最大化しているだけで、自分の利益のことしか考えていないんじゃないでしょうか。多様性とは真逆の方向に見えます。」

福岡

「私もそう思います。先端企業は、「多様な人材でイノベーションを」といいますが、真の多様性とは、違う者の共存を受け入れるという言わば利他的な概念です。本質的には自己の利益や結果を求めるものではない。多様性は、利己性よりも利他性になじみがあると思います。」

この新聞も、「ぼくは・・・」にもブレイディさんのアイデンティティの話がすごく響くのだけど、引用する。

「多様性っていうと人種や文化、LGBTや社会階層など、属性の多様性に目が向きがちですが、実はアイデンティティはひとつじゃない。いくつかの組み合わせで一人一人のユニークな「自分」ができている。その個人が尊重されること、これが多様性なんだと思います。」

ふと、この5冊を眺めていると、

つながっていないようで、つながっているような気がしてくる。

「編集思考」

まだ読み途中だけど、選んで、つなげて、届けて、深める。

たぶんこういうプロセスをふんでいくのだろう。

そのためには「他者と働く」に書いてあるような、

基本姿勢としての「対話」と「ナラティブ・アプローチ」が必要で。

そもそも、相手にとって、自分にとって、世の中にとって、

「かっこいい」を理解し、共通認識にしないといけないのだと。

それらを踏まえて、

バンクシーのように、とまではいかないにしても、

世の中に「問い」を投げかけていくようなプロジェクトをつくっていくこと。

なんだか深い本があまりないような気がして、

ミーハーな感じがするのだけど、読み進めるのが楽しみです。

(ブレイディみかこ 新潮社)

「編集思考」(佐々木紀彦 ニュースピックスパブリッシング)

「他者と働く~わかりあえなさから始める組織論」(宇田川元一 ニュースピックスパブリッシング)

「かっこいいとは何か」(平野啓一郎 講談社現代新書)

「バンクシー アート・テロリスト」(毛利嘉孝 光文社新書)

すべてジュンク堂新潟店で購入。

新潟の本屋にいけてない。

「ぼくは・・・」をさきほど読み終わり。

元日の新聞2紙をコンビニで購入した際に選んだ朝日新聞にも、ブレイディみかこさんと福岡伸一さんの対談が掲載。「多様性」とビジネスについてのコメントにドキっとする。

福岡さんは生物において人間だけが「種」ではなくて「個体」に価値があると考えたほうがより豊かな社会を構築できると気づき、それを人類共通の価値にしようと約束した。それが基本的人権の起源だと。

それにたいしてブレイディさんは、日本では、グローバリズム競争を勝ち残るための手段として「多様性」を標語のように掲げている、と。

ブレイディ

「GAFAなどのグローバル企業も、多種多様で優秀な人材をかき集めながら、世界中でサービスの画一化をすすめていますよね。誰もがどこでも同じように情報発信や共有ができ、どの国でも同じ味のコーヒーを飲めるようになった。しかし結局は効率的に売り上げを最大化しているだけで、自分の利益のことしか考えていないんじゃないでしょうか。多様性とは真逆の方向に見えます。」

福岡

「私もそう思います。先端企業は、「多様な人材でイノベーションを」といいますが、真の多様性とは、違う者の共存を受け入れるという言わば利他的な概念です。本質的には自己の利益や結果を求めるものではない。多様性は、利己性よりも利他性になじみがあると思います。」

この新聞も、「ぼくは・・・」にもブレイディさんのアイデンティティの話がすごく響くのだけど、引用する。

「多様性っていうと人種や文化、LGBTや社会階層など、属性の多様性に目が向きがちですが、実はアイデンティティはひとつじゃない。いくつかの組み合わせで一人一人のユニークな「自分」ができている。その個人が尊重されること、これが多様性なんだと思います。」

ふと、この5冊を眺めていると、

つながっていないようで、つながっているような気がしてくる。

「編集思考」

まだ読み途中だけど、選んで、つなげて、届けて、深める。

たぶんこういうプロセスをふんでいくのだろう。

そのためには「他者と働く」に書いてあるような、

基本姿勢としての「対話」と「ナラティブ・アプローチ」が必要で。

そもそも、相手にとって、自分にとって、世の中にとって、

「かっこいい」を理解し、共通認識にしないといけないのだと。

それらを踏まえて、

バンクシーのように、とまではいかないにしても、

世の中に「問い」を投げかけていくようなプロジェクトをつくっていくこと。

なんだか深い本があまりないような気がして、

ミーハーな感じがするのだけど、読み進めるのが楽しみです。