2017年05月31日

「学校」は他者評価を「前提」としたシステム

「すべての教育は洗脳である」(堀江貴文 光文社新書)

1周まわって、みたいな読書。

こういうのも楽しい。

~~~以下一部引用

僕は宗教には何の興味もない。否定も肯定もしない。

それによって幸せになれると

思うであれば、好きな神様を拝めばいいと思う。

だけど、「常識」への信仰だけはおすすめしない。

はっきり言って、幸せになる確率が低すぎる。

残念ながら、普通に暮らしている限り、

「常識」という教義の危険性に気づく機会は少ない。

それは「常識」の洗脳が、

国家ぐるみで行われているからだ。

国家は、全国に4万6000箇所もの「出先機関」を設け、

この国で暮らす人たちすべてをその魔の手にかけている。

その出先機関とは、「学校」だ。

知識とは、原則として「ファクト」を取り扱うものだ。

主観の一切入り込まない事実(ファクト)にもとづく知、

それが知識である。

一方、常識とは「解釈」である。

主観の入りまくった、その時代、その国、

その組織の中でしか通用しない決まりごと。

それが常識である。

日本でよく見られる儒教的な道徳規範などは、

まさに「常識」の最たる例だ。

学校は、そこに通う人間を、

とにかく「規格」どおりに仕上げようとする。

建前上は「個性を大切にしよう」

「のびのびと育ってほしい」などと言うものの、

その裏にはいつも「ただし常識の範囲内で」という

本音が潜んでいるのだ。

産業革命の時に庶民は、

「大量生産を目的とする工場で労働し、その報酬をもらう」

という新しい働き方を得た。

読み書きそろばんができ、

指定された場所に毎日規則正しく通い、

リーダーの指示に耳を傾け、

言われた通りの作業に励む。

そんなサイクルをこなせる

「きちんとした大人」を大量に用意するには、

子どもの頃から仕込むのが手っ取り早い。

つまり学校はもともと、子どもという「原材料」を

使って、「産業社会に適応した大人」を大量生産する

「工場」の一つだったのである。

今の学校も、この原則はまったく変わっていない。

学校で押し付けられるのは「工場=会社」の

予行練習のようなことばかりだ。

たとえば時間割の厳守、全体行動、一方的な評価、

ボス=教師の言うことへの服従・・・

今の子どもたちも、

雇用者にとって管理が楽な「望ましい労働者」

としての規格からはみ出ないよう、

「常識」をせっせと教え込まれているのである。

~~~ここまで引用

いやあ、怖い。

怖いです。

近代国民国家という壮大な仮説。

その中でも、僕が感じる、

一番つらいところは、

学校が「他者評価」を「前提」として

システムになっているところではないかと思う。

「他者評価」は「前提」とすべきではなくて、

あくまで「自己評価」の「参考」程度にとどめておいて方がいい

それが主体的に生きる、

ということであるだろうと思う。

すなわち、

主体性を評価するということの可笑しさ。

そもそも、他者評価を前提とした

システムの中で主体性のある子が育つのは

きわめて稀なのではないか。

そしてそれこそが生きづらさの源泉であるかもしれない。

先生からだけではなく、同級生からも

他者評価を受ける存在としての自分。

そうして比較が生まれ、

「劣等感」や「空気を読むこと」が起こっていく。

それが生きづらさの本質なのではないか。

他者評価を生きている限り、幸せにはなれない

と僕はかつて思ったことがあるけれど。

それは学校が構造的に抱えている課題なのではないか。

キャリア教育も同じだ。

学校というシステムの中で、

キャリアデザインという理論しか選択されないのは、

それ以外のキャリア理論が基本的に評価不能だからではないか。

キャリアドリフト、いわゆる計画された偶発性理論を採用しても、

子どもたちは、「いま、ドリフト中です」みたいなことを言って

前に進んでいるか後ろに戻っているのかよくわからない(笑)

大学生はキャリアを考える前に、

この学校というシステムについて、もう一度とらえなおす必要が

あるのかもしれない。

2017年05月29日

「近代」というアイデア・テクノロジー

「なぜ働くのか?」(バリー・シュワルツ 朝日出版社)

を読んだ後で、

「近代の意味」(桜井哲夫 NHKブックス)

を読んでます。

「近代」がどのように、

人々を洗脳していったのか。

「近代」あるいは「民主化」は、

上昇志向(努力すれば出世できる)という「平等」を共有することで、

国家のために生きる人々を作り出す。

その装置として、学校というシステムが生まれた。

「なぜ働くのか?」の中で

著者は、「テクノロジー」について、

新しい見方を提案しています。

~~~以下引用

「テクノロジー」の概念を、

日常生活の状況を変えるために人々の知性が

生み出した物や手段と考えるなら、

アイデアもまた、コンピューターに勝るとも劣らない

テクノロジーの所産であることは自ず明らかでしょう。

ところで、多くの「モノのテクノロジー」と

「アイデアのテクノロジー」を分け隔てる要素が2つあります。

第1に、アイデアは物体とは違って、

気づかれないうちに人々に深い影響を及ぼします。

第2に、アイデアは、モノとは異なり、

たとえそれが間違ったものであっても、

人々に重要な影響を及ぼす可能性があります。

企業は悪影響を及ぼすテクノロジー製品を

売り続けることはできませんが、

誤ったアイデアは、人々がそれを信じるかぎり、

その行動に影響を及ぼすのです。

誤ったアイデアに基づいた

「アイデア・テクノロジー」を「イデオロギー」

と呼ぶことにしましょう。

アダム・スミスによれば、

「ごく限られた単純労働だけをこなして生きてきた人物は・・・

自らの見識を披露する機会、もしくは、経験したことのない

困難に対処するための創造性を行使する機会を持たない。

彼は、それゆえに、努力するといった習慣を自然と失い、

人間という生物がそうなりうる限りに、

愚かで無知な存在へと概してなっていくのである」

のだという。

ここで注目すべきは

「失い」と「なっていく」というキーワードです。

では、工場で働く人々が

以前は持っていて、その後「失った」ものとは一体なんでしょう?

この引用には、

働き手としての人間のあり方は、その人の働く環境による、

そうスミスは信じていたという証拠を見てとれます。

しかし、いつのまにかこの微妙なニュアンスは

忘れ去られ、経済的効率のみに意識が向けられ、

労働環境が非人間的なものに変化していったのです。

~~~ここまで引用

このあと、「やればできるの研究」の

ドゥエック博士を引用しながら、

物質的インセンティブが機能しない理由などに

ついて語っていきます。

これが「近代」の意味という本では、

フランスに国民国家社会が出来上がっていくまでが

段階を追って書かれています。

僕たちは、

「近代」というアイデア・テクノロジーを

無条件に信じてはいないだろうか?

そんな問いをくれる2冊です。

2017年05月28日

「違和感」を無かったことにしない。むしろ大切にする。

森村優佳さん。

なんだかカッコイイ北海道の友人。

吉野さくらちゃんのような空気感がある。

大学卒業後、個人事業主として、

いきなりフリーランスになり、

岩見沢の商店街にかかわり、

その後パン屋で全国を飛び回り、

この春からは北にある天塩町で、

商品づくりのプロデューサーをやっている。

面白い。

昨日は、

岩見沢駅で待ち合わせ、

滝川で暗やみ本屋ハックツを企画中の

久保さんと一緒にたこ焼き屋「たこいちろう」へ。

バーナーでチーズを炙るお父さん。

この店にはフラッと高校生がやってきて、

おやじさんと学校や家や友達にも

話せない悩みを話すのだという。

そして「名前、憶えてね」って言うらしい。

そうそう。

僕、こういう店やりたかったんですよ、本当は。

僕が高校の時にあった、

スナックを改装しないでたこ焼き屋さんにしていたお店。

「居場所」とは親和的承認の場のこと

http://hero.niiblo.jp/e294815.html

(13.11.1)

店内にはお客さん(高校生多)

の写真が貼ってあり、駄菓子屋にもなっていた。

そうそう。

これもコミュニケーション・デザイン

だなあと。

そしてたこ焼きも美味しいの!

なんだか素敵なお店を紹介してもらいました。

北海道に来たら顔出したいところ。

そして、森村さんとのトーク。

自分が感じた違和感に、正直だった人なんだなあと。

印象に残った一言。

「就活きもちわるい」。

それって結構多くの人が思っていた、思っているんじゃないかな。

昨日までチャラチャラしていたのに、

急にリクルートスーツ着て、

エントリーシートに半分嘘書いて、

会社に入ろうとする。

鴻上尚史さんが

「孤独と不安のレッスン」の中で言っていたけど。

まさに「ランドセル」と「リクルートスーツ」

はこれから入っていく世界に対して、

あるいはその価値観について、私は迎合します。

という宣言なのではないかと改めて思った。

森村さんの人生ヒストリーを聞いていると、

なんていうか、「学校教育の申し子」だなあって。

人と違っていること。

目標や夢が見つけられないことを

大きなコンプレックスとして、

自分はなんなのだろう?って

問い続けた結果、

いま天塩町でプロデューサーになっている。

彼女から学んだのは、違和感を大切にする。

それを無かったことにしないこと。

むしろ違和感を大切にして、行動を起こしていくこと。

悩み続け、動き続けること。

そんなことを

中学生や高校生になんらかの方法で

伝えられたらよいなあとものすごく思いました。

共通点は、僕自身も、アウトローのように見えて、

「やりたいこと、目標を見つけることが大切」という

学校教育の価値観にどっぷりとハマっていたのだなあと

いうことがあらためて思いました。

さて。

これをどうやって、中学生高校生大学生に伝えようかな。

2017年05月27日

be ambitious

クラーク博士。

わずか9か月札幌農学校に滞在。

Boys be ambitiousって言ったとか言わないとか。

定かではないそうだ。

https://www.lib.hokudai.ac.jp/collections/clark/boys-be-ambitious/

(北大の図書館のサイトより)

なのに、北海道大学を挙げての激推し。笑。

でも、いいなあって。

be ambitiousって状態のことですよね。

大志を抱いている状態のこと、

have a dreamじゃないもんね。

あり方を問いかけているんだなと。

どうあるか。

それにしてもミッションのある大学

って空気感がちがうなあと。

内田樹さんも言っていたけど、

キャンパスライフって、

そういう「ミッションに包まれる」っていう

経験もあるんだろうな。

もっと五感を動かすような、

場の力を生かした何かが必要なのかもしれないね。

2017年05月26日

「未成年」を抜け出る

「わたしのはたらき」(西村佳哲 弘文堂)

のラストから引用

西村さんが今回の嬉しい出会いのひとつとして

坂口恭平さんが紹介したカント「啓蒙とは何か。」

~~~ここから引用

「啓蒙の定義。啓蒙とは何か。

それは人間が、自ら招いた未成年の状態から抜け出ることだ。」

“抜け出る”ことだと書いてある。

“抜け出させる”ことではなないんですね。

「未成年の状態とは、他人の支持をあおがなければ、

自分の理性を使うことができないということである。」

この文章に少しドキッとします。

とくに「未成年」という言葉に。

それは自分に「その部分はありはしないか?」

というのが一つ。

あと、

「人を未成年の状態に留めておくような仕事を、

自分はしてはいないだろうか?」と

「ほとんどの人間は、自然におしても

既に青年に達していて、他人の指導を求める

年齢ではなくなっているというのに、

死ぬまで他人の指示をあおぎたいと思っているのである。」

「また他方では、あつかましくも、

他人の後見人と僭称したがる人もあとをたたない。」

人に「ああしなさい」「こうすべきだ」と指図する人たち。

いまで言えば自己啓発をビジネスにしている人たちが

該当するんでしょうか。

書かれたのは1784年ですから、230年前からいるのか。

ということは、他人に指南を求める心性も

現代人の特質というわけではなくて、

その資質として人間が持っているものなのかもしれない。

それでもなお、「本人がみずから抜け出る」

ことが大事であると考えるなら、重要なポイントは、

「大人になりましょう、と諭すことじゃない。

ちゃんと「大人扱いする」ことだと思うわけです。

~~~ここまで引用

なるほど。「未成年」の状態から、本人がみずから抜け出ること。

これって、「20代の宿題」なんじゃないかな。

自分で考え、自分で判断し、行動する。

そして結果を他者からフィードバックをもらいながら、

みずから受け入れていく。

きっと、この繰り返しでしかない。

会社や世の中のせいにしない。

今年2月、岡倉天心から学ぶこれからの成人式という

タイトルでプレゼンをした。

岡倉はまさに、

未成年の状態を抜け出した人だったと思う。

自らの感性を信じて、

東京美術学校(現東京藝大)を飛び出し、

インドにわたり、五浦に日本美術院を移設。

そして世界へ、自らの理想と思想を発信し続けた。

五浦に、その魂が眠っている。

それを拾いに行くところから、

20代の宿題は始まるのではないか。

五浦からはじまる、

これからの成人式、僕は強くお勧めします。

2017年05月25日

チームという生命体

「わたしのはたらき」(西村佳哲 弘文堂)

年明けからつづく、

西村さんキャンペーン、ついに6冊目。

「自分の仕事を考える3日間」シリーズのラスト。

皆川明さんのところでシビれまくった。

ミナ ペルホネンという洋服ブランドを展開する皆川さん。

もともとは陸上競技ひとすじで体育大に行くはずだったのが

インターハイで大きな骨折をして選手生命を絶たれる。

体育と美術しか能がないと思っていた皆川さんは、

高校を卒業して、何か月かアルバイトして、

そのお金でヨーロッパに行ってみた。

最後にパリについたら、ちょうどパリコレを

やっていて、たまたま出会った日本の某ブランドの人に

「手伝わないか?」と言われて仕事をはじめる。

すごい。

そんなふうに始まるのだね、仕事って。

ということで

~~~以下メモ~~~

不器用だと飽きずにその仕事ができるんじゃないかなと。

できる感覚がすぐ芽生えてしまわないことで、

逆に一生できるかもしれないと。

それで、「この仕事に決めた!」と思ってしまったんです。

最初の生地のところから一貫して洋服をつくることを

ひとりでやってみようと思ったのがミナの始まりでした。

アルバイトをしながら洋服づくりの仕事もできるんじゃないか。

で「お金はいいので教えてください」と染屋さんや機屋さんにお願いして。

魚市場で冷凍マグロをさばく仕事を始めたんです。

ミナの仕事の基本的な考え方はその魚市場で形成された

と思っています。

あと大事にしたいと思ってやってきたのは、

経済効率を優先させないことです。

ファッション業界全体は良くも悪くも合理化されていて、

モノの完成度より物流と経済性の方が優先されている。

でも洋服を換金して利益を生もうと思ったわけでもなくて、

洋服そのものをつくってみたいという気持ちで始めたわけです。

そこがブレてしまうと、この職業を自分が選んでいる意味がなくなる。

目上のクリエイターが「自己満足じゃだめなんだよ、君」と言う。

若い頃それを聞いて、「自己満足がなかったらダメじゃん」と思ったんですよね。

「自己満足のないものを世の中に発表するのは、不誠実なんじゃないの?」と。

「“やめない”ことだけ決めて、始めてみよう」

鈴木大地という水泳選手を覚えていますか?

あの人が金メダル獲った時のバサロスタートが

僕は目に焼き付いていて。

自分もバサロだと。

貨幣価値とともに、働いている人の精神的な満足も生み出したい。

つづいていくなら、自分がやぅていなくてもいいんです。

始めた時は自分自身に近かったものが、

いまは一つのフィロソフィー(哲学)を軸にした生命体のようになっていて、

そこに僕も属して役割としてデザインや経営的な判断を担っている。

そんな状態なんです。

間違えて、「ミナに入った頃は」と言っちゃう時があって。

「別の方が始めたんですか?」と訊かれたり。(笑)

服は考えが社会と接した結果です。

だから一つのモノや一人のクリエイターの素晴らしさより、

それを生み続けるベクトルというか、生命体の方にすごく興味があるんですね。

ブランドの個性は各時代のチームごとに違っていい。

社会と連動しながらやっていけばいいと思うんです。

けど、つくる姿勢や考え方。

モノはこのようにつくり、互いに満足感のある働きをして、

形にした価値が人の生活の中できちんと機能して、それが社会の潤いにもなる。

そういうものをデザインしていこうという姿勢は、

変えずに積み重ねてゆけるものだと思う。

「100年間つづくブランドの最初の30年を受け持つんだ」、

と考えれば、やることは明確です。

「準備が仕事なんだ」と思えれば、役割がハッキリするし、腰も据わる。

100年近く経つと、それがようやくフィロソフィーとして

揺るがない形になる気がする。

それは、「リレーしてみたいな」と思うんです。

バトンゾーンってわかりますか?

そこでは渡す側も、もらう側もトップスピードで走る。

僕もあと数年すると、そんなバトンゾーンに入ると思っています。

トップスピードに入って、次のクリエイターも加速し始めて。

そしてバトンを渡すときには、「もう楽勝」みたいな表情で

次の人に感情もタッチしないといけない。「もうヘトヘトです」じゃなくて。

姿が見えるくらいの頃から、「ノリノリです。あなたもイケます!」みたいな感じで渡す。

それがどんどん継続していくようにしたい、と思っているんです。

~~~以上メモ~~~

うわあ、いいなあ。

チームという生命体。

それは人が変わっても続いていく。

この前「資本主義を語る」(岩井克人 ちくま学芸文庫)で

読んだ、日本的な「法人」の考え方に近い。

そしてなにより、ココ

「でも洋服を換金して利益を生もうと思ったわけでもなくて、

洋服そのものをつくってみたいという気持ちで始めたわけです。

そこがブレてしまうと、この職業を自分が選んでいる意味がなくなる。」

ツルハシブックスを経営的に成り立たせようと思って、

試算をしたことがある。

ジュンク堂並みに売れればいい。

と。

ジュンク堂の売り上げを坪数で割って、

さらに営業時間で割って、

それに自分の店の営業時間と坪数をかける。

そうすると、坪・時間あたりの

目指すべき売上の数値が出る。

試算してみたら、ツルハシブックスは、

1000円の本を10秒に1冊売らなければならなかった。

それはツルハシブックスじゃない。

って思った。

僕がやりたかった本屋じゃない。

10秒に1冊本を売るような店では、

人と話をすることができない。

ツルハシブックスやハックツという何か。

それが生命体として続いていくような、

あるいはコメタクもきっとそんな感じだ。

ああ、こういう話、吉野さくらちゃんと話したい。

2017年05月24日

リスペクトより「心を開く」がほしい

過去の経験にどんな意味があるのだろうか?

それは自分にしか解釈できない。

僕がいつも話す、

2002年1月の不登校の中学生の話。

あれは、

「多様な大人との出会いの場が

中学生にとって必要なのではないか。」

そしてそれは、

いろんな職業でバリバリ活躍している

「カッコイイ大人」たちではないんじゃないか。

いまだに中学高校のキャリア教育の現場

で行われている「ロールモデル」モデル。

目標となるような大人に出会うこと。

最近では地域のNPOもそれをサポートしている。

しかし、そんな学校に呼ばれるような大人は、

いわゆる「ちゃんとしている」大人だ。

少なくとも週5日は働いているだろう。(笑)

そして、何よりも、

学校という四角い空間の力の無さ。

蛍光灯の明かりが象徴している

「効率性」がもっとも重要視された空間。

義務教育空間そのものが、

「効率性」をメッセージとして伝えている。

そうじゃない。

多様な価値観とは、

坂口恭平が「隅田川のエジソン」や「東京0円ハウス0円生活」

で描いたような人たちと出会うことによって得られるのだ。

そんな大人との出会いをつくりたい。

それがツルハシブックスの出発点だったと思う。

3年前、「本の処方箋」というコンテンツが始まり、

パワフルな機能に僕自身が驚いた。

「あなたの悩みに本を処方します。」

そう言っただけで、

初対面の人たちが、

自分のホントの悩みを話してくれるのだ。

それは、僕がカウンセラーではなく、

本屋のおじさんだから。

「どうせ、このおっさんに話しても、

本紹介してもらったぐらいでは、

悩みなんか解決されるはずもない。」

という安心感(?)が、本当の悩みを話させるのではないか。

素晴らしいコミュニケーションデザインだと思った。

そんな話をしているときに、友人から

「若者と向き合いたいんですね」と言われ、

あれ?っと思った。

いや、僕は向き合いたくないな、と。

本のほうを向いて、

その悩みは聞き流したい、と思った。

本の処方箋は、相手と向き合わないで、

本棚と向き合う。

そしてそのときの最大の気づきは、

「ああ、僕は共に悩みたいんだ」って思った。

中学生の彼と出会ったとき、

僕自身が無職だった、先行きがわからなくて不安だった。

だから、彼と一緒に悩みたかっんだと思った。

そして、昨日。

取材を受けたある人との対話。

西田さんって注目されたんでしたっけ?

なんか微妙に注目されすぎたくないような。

道化ですよね、ある種。

道化。

そうかも。

僕が最大にリスペクトしているのは、

「ホスピタルクラウン」の大棟耕介さん。

彼の生きる姿勢が大好きだ。

あとは、カリスマへの嫌悪感はたしかにある。

「カッコイイ大人」と出会い、リスペクトする。

しかしそれをロールモデル(目標)としては

いけないのではないか。

カリスマのファンになるのはいいのだが、

思考停止してはいけないのではないか。

絶望とは思考停止であり、

希望とは考え続けることだと思うから。

そういう意味では、僕が道化を演じるのは、

(演じているのかどうかわからないけど)

相手の心を開くためなのではないか。

そんな風に思った。

そして口をついて出た一言。

結局、リスペクトより心を開くのほうがほしいですもん。

そっか。って。

「心を開く」に価値を置いているんだ、と。

昨日、気がついた。

それは冒頭の中学生のエピソードにもうひとつの

意味を加えてくれる。

いろいろな事情があり、閉ざされた心。

それを、一緒に勉強したり、

ボードゲームのサッカーをしたり、

一緒に鍋をつくったり、

俺も将来わかんないんだよね~、って話すことによって、

徐々にほぐれて、心が開かれていったのではないか。

そしてそれが、もしかしたら

彼にとっての価値だったのかもしれない。

「心を開く」という価値へ

向かっていくのかもしれない。

すごい人だとリスペクトされるより、

本当はダメなおっさんなのだけど、

おもしろいところあるな、って思われていたほうが

相手は心を開きやすいのかもしれない。

まあ、それはきっと人によるけど。

過去のエピソードの意味が

またひとつ加わった。

答えも問いも、自らの過去にあり、

その問いに対する答えも無数にある。

そうやって、「コネクティングドット」はできてゆく。

それは自分にしか解釈できない。

僕がいつも話す、

2002年1月の不登校の中学生の話。

あれは、

「多様な大人との出会いの場が

中学生にとって必要なのではないか。」

そしてそれは、

いろんな職業でバリバリ活躍している

「カッコイイ大人」たちではないんじゃないか。

いまだに中学高校のキャリア教育の現場

で行われている「ロールモデル」モデル。

目標となるような大人に出会うこと。

最近では地域のNPOもそれをサポートしている。

しかし、そんな学校に呼ばれるような大人は、

いわゆる「ちゃんとしている」大人だ。

少なくとも週5日は働いているだろう。(笑)

そして、何よりも、

学校という四角い空間の力の無さ。

蛍光灯の明かりが象徴している

「効率性」がもっとも重要視された空間。

義務教育空間そのものが、

「効率性」をメッセージとして伝えている。

そうじゃない。

多様な価値観とは、

坂口恭平が「隅田川のエジソン」や「東京0円ハウス0円生活」

で描いたような人たちと出会うことによって得られるのだ。

そんな大人との出会いをつくりたい。

それがツルハシブックスの出発点だったと思う。

3年前、「本の処方箋」というコンテンツが始まり、

パワフルな機能に僕自身が驚いた。

「あなたの悩みに本を処方します。」

そう言っただけで、

初対面の人たちが、

自分のホントの悩みを話してくれるのだ。

それは、僕がカウンセラーではなく、

本屋のおじさんだから。

「どうせ、このおっさんに話しても、

本紹介してもらったぐらいでは、

悩みなんか解決されるはずもない。」

という安心感(?)が、本当の悩みを話させるのではないか。

素晴らしいコミュニケーションデザインだと思った。

そんな話をしているときに、友人から

「若者と向き合いたいんですね」と言われ、

あれ?っと思った。

いや、僕は向き合いたくないな、と。

本のほうを向いて、

その悩みは聞き流したい、と思った。

本の処方箋は、相手と向き合わないで、

本棚と向き合う。

そしてそのときの最大の気づきは、

「ああ、僕は共に悩みたいんだ」って思った。

中学生の彼と出会ったとき、

僕自身が無職だった、先行きがわからなくて不安だった。

だから、彼と一緒に悩みたかっんだと思った。

そして、昨日。

取材を受けたある人との対話。

西田さんって注目されたんでしたっけ?

なんか微妙に注目されすぎたくないような。

道化ですよね、ある種。

道化。

そうかも。

僕が最大にリスペクトしているのは、

「ホスピタルクラウン」の大棟耕介さん。

彼の生きる姿勢が大好きだ。

あとは、カリスマへの嫌悪感はたしかにある。

「カッコイイ大人」と出会い、リスペクトする。

しかしそれをロールモデル(目標)としては

いけないのではないか。

カリスマのファンになるのはいいのだが、

思考停止してはいけないのではないか。

絶望とは思考停止であり、

希望とは考え続けることだと思うから。

そういう意味では、僕が道化を演じるのは、

(演じているのかどうかわからないけど)

相手の心を開くためなのではないか。

そんな風に思った。

そして口をついて出た一言。

結局、リスペクトより心を開くのほうがほしいですもん。

そっか。って。

「心を開く」に価値を置いているんだ、と。

昨日、気がついた。

それは冒頭の中学生のエピソードにもうひとつの

意味を加えてくれる。

いろいろな事情があり、閉ざされた心。

それを、一緒に勉強したり、

ボードゲームのサッカーをしたり、

一緒に鍋をつくったり、

俺も将来わかんないんだよね~、って話すことによって、

徐々にほぐれて、心が開かれていったのではないか。

そしてそれが、もしかしたら

彼にとっての価値だったのかもしれない。

「心を開く」という価値へ

向かっていくのかもしれない。

すごい人だとリスペクトされるより、

本当はダメなおっさんなのだけど、

おもしろいところあるな、って思われていたほうが

相手は心を開きやすいのかもしれない。

まあ、それはきっと人によるけど。

過去のエピソードの意味が

またひとつ加わった。

答えも問いも、自らの過去にあり、

その問いに対する答えも無数にある。

そうやって、「コネクティングドット」はできてゆく。

2017年05月23日

「心を開く」をデザインする

http://hero.niiblo.jp/e484552.html

「心を開く」から始まる。

(17.4.20)

http://hero.niiblo.jp/e484560.html

本屋というプロセス・デザイン

(17.4.21)

のつづき。

結果論なのだけど、

僕がやってきたことは、

「心を開く」をデザインする。

だったのかもしれない、という仮説

そういう意味でのポートフォリオは

1 まきどき村の人生最高の朝ごはん。

1999年~現在。

毎週日曜日朝6時集合。

早すぎる。

まきどき村1年目の1999年8月1日。

神奈川県から来たお客さんに

竹炭焼きをするための竹割りをやってもらうため、

猛暑だったので朝7時集合したのが始まり。

あとは朝市が7時から近所でやっていたため、

そこの試食の漬物を食べるために、

そこでご飯を食べる、という活動が始まった。

現在でも

1 旧庄屋佐藤家に6時集合

2 畑作業

3 買い出し

4 朝食づくり

5 朝ごはん

でおおむね朝9時半には解散している。

ここのポイントは

・朝6時集合で化粧とかする暇がない。

・農作業とか囲炉裏の煙の匂いがつくので、いい服では来れない。

・農作業や朝食づくりなど、作業を共にするので、仲良くなる。

・一緒に食べる。

・地域のじいちゃんや歴史などがあって、話のネタがある。

うん。

こうやって書くと、なかなかできないデザインだなあと。

2 粟島での大学生向けプログラム

2012年~2014年

大学のプログラムや島開きの手伝い、カフェの工事など、

粟島で行った大学生向けのプログラム。

ここでのポイントは、なんといっても

1 船に乗り、離島に渡る

というところ。

ここには心を開くプロセスがあると思う。

そして人口300人の島、粟島では、

特にオフシーズンに行くと、村ですれ違う人がみな、話しかけてくる。

民宿に2泊しようものなら、

「今日はどうするんだ?」と聞かれて、

場合によっては車を貸してやる、って言われる。

民宿の代金にレンタカー代も入ってる。(笑)

そして2日目には

「ただいま~」と言って帰っていくのだろう。

自然、そして人。

本当の意味での「開放」がここにある。

「自分が好きになれない」

っていう悩みを抱える大学生や20代の人には

粟島に2泊することをおすすめしたい。

ご相談ください。

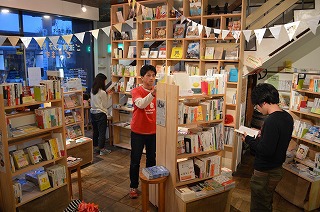

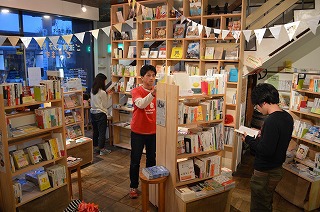

3 ツルハシブックス

2011年~2016年:新潟市西区内野駅前にあった本屋

ツルハシブックスでは、

「偶然」を演出することによって、

「心を開く」を実現してきたのではないか。

1 入店した瞬間に「こんにちは」と声をかける。

2 店内の説明をする。

3 お菓子を食べてもらう。

お菓子を食べてもらう際に

「差し入れでもらったんですけど」

とすすめるのがポイントだ。

差し入れでもらったのだけど、

甘いものが苦手で食べきれない。

とか言うと、たいていの場合は食べてくれる。

あとは、

「差し入れの来る本屋さん」であるという

いいイメージが湧く。

そこで出会う「偶然」が、

次のアクションへの背中を押す。

4 暗やみ本屋ハックツ

もともとは「地下古本コーナーHAKKUTSU」という名前で、

新潟市のツルハシブックスにあったのだけど、

今は、東京練馬区・上石神井と、大阪旭区・千林で行っている。

10代限定の暗やみで行っている古本屋さん。

こちらも10代の若者にとっては、

・暗やみであることで非日常感がある。

・寄贈者のメッセージを感じ取ることが求められる。

・ハックツし終わった後に話ができる、または自分もスタッフになれる。

また、こちらは寄贈する大人にとっても、

・10代に本を贈る読書会では、自分の10代のころの

エピソードを語ることになり、自己開示が起こる。

5 大学生×若手社会人の紙芝居プレゼンによるコミュニケーション力講座

「カタリバ」をモデルにした大学生のキャリア教育モデル。

社会人が紙芝居をつくり、

それをもとに、学生とコミュニケーションする。

その後、学生自身が自分の紙芝居を作成、プレゼンする。

紙芝居というツールが、距離を縮め、心を開くことになる。

番外 ミーティングファシリテーション

・アイスブレイクで「最近会ったよかったこと」

終わるときに「今日の感想」をいう

を繰り返すことで、気持ちを出す練習をする。

フルネームで名前をいうことがポイント。出身もあったらよい

・カタルタ:予想外のことを言うことができるツール

・1度は休憩を入れる。休憩の際はトイレに行く。

心を開く。

オープンマインドをつくる。

そこから始まるのだろうな。

以上の活動をしてきて、なんとなく見えてきた、

若者の心を開く方法。

・船に乗って離島に渡る。

・一緒につくって食べる。

・「偶然」をプロデュースする。

そして何より、僕が大切だと思うのは、

・いい加減な大人に出会う。

ことなのではないかな、と思う。

多様な、っていうよりは、

「ああ、そんなんでいいんだ。」

っていう安心感を与えてくれるような大人に出会うこと。

そうやって、心が開いていく。

そういう意味でも、僕は、その仕事、

向いているような気がします。

新しい肩書き、できました。

「オープン・マインド・デザイナー」

のニシダタクジです。

いや、あやしい。

あやしすぎる。

ココロヒラキストとかにしときますか。笑。

「心を開く」から始まる。

(17.4.20)

http://hero.niiblo.jp/e484560.html

本屋というプロセス・デザイン

(17.4.21)

のつづき。

結果論なのだけど、

僕がやってきたことは、

「心を開く」をデザインする。

だったのかもしれない、という仮説

そういう意味でのポートフォリオは

1 まきどき村の人生最高の朝ごはん。

1999年~現在。

毎週日曜日朝6時集合。

早すぎる。

まきどき村1年目の1999年8月1日。

神奈川県から来たお客さんに

竹炭焼きをするための竹割りをやってもらうため、

猛暑だったので朝7時集合したのが始まり。

あとは朝市が7時から近所でやっていたため、

そこの試食の漬物を食べるために、

そこでご飯を食べる、という活動が始まった。

現在でも

1 旧庄屋佐藤家に6時集合

2 畑作業

3 買い出し

4 朝食づくり

5 朝ごはん

でおおむね朝9時半には解散している。

ここのポイントは

・朝6時集合で化粧とかする暇がない。

・農作業とか囲炉裏の煙の匂いがつくので、いい服では来れない。

・農作業や朝食づくりなど、作業を共にするので、仲良くなる。

・一緒に食べる。

・地域のじいちゃんや歴史などがあって、話のネタがある。

うん。

こうやって書くと、なかなかできないデザインだなあと。

2 粟島での大学生向けプログラム

2012年~2014年

大学のプログラムや島開きの手伝い、カフェの工事など、

粟島で行った大学生向けのプログラム。

ここでのポイントは、なんといっても

1 船に乗り、離島に渡る

というところ。

ここには心を開くプロセスがあると思う。

そして人口300人の島、粟島では、

特にオフシーズンに行くと、村ですれ違う人がみな、話しかけてくる。

民宿に2泊しようものなら、

「今日はどうするんだ?」と聞かれて、

場合によっては車を貸してやる、って言われる。

民宿の代金にレンタカー代も入ってる。(笑)

そして2日目には

「ただいま~」と言って帰っていくのだろう。

自然、そして人。

本当の意味での「開放」がここにある。

「自分が好きになれない」

っていう悩みを抱える大学生や20代の人には

粟島に2泊することをおすすめしたい。

ご相談ください。

3 ツルハシブックス

2011年~2016年:新潟市西区内野駅前にあった本屋

ツルハシブックスでは、

「偶然」を演出することによって、

「心を開く」を実現してきたのではないか。

1 入店した瞬間に「こんにちは」と声をかける。

2 店内の説明をする。

3 お菓子を食べてもらう。

お菓子を食べてもらう際に

「差し入れでもらったんですけど」

とすすめるのがポイントだ。

差し入れでもらったのだけど、

甘いものが苦手で食べきれない。

とか言うと、たいていの場合は食べてくれる。

あとは、

「差し入れの来る本屋さん」であるという

いいイメージが湧く。

そこで出会う「偶然」が、

次のアクションへの背中を押す。

4 暗やみ本屋ハックツ

もともとは「地下古本コーナーHAKKUTSU」という名前で、

新潟市のツルハシブックスにあったのだけど、

今は、東京練馬区・上石神井と、大阪旭区・千林で行っている。

10代限定の暗やみで行っている古本屋さん。

こちらも10代の若者にとっては、

・暗やみであることで非日常感がある。

・寄贈者のメッセージを感じ取ることが求められる。

・ハックツし終わった後に話ができる、または自分もスタッフになれる。

また、こちらは寄贈する大人にとっても、

・10代に本を贈る読書会では、自分の10代のころの

エピソードを語ることになり、自己開示が起こる。

5 大学生×若手社会人の紙芝居プレゼンによるコミュニケーション力講座

「カタリバ」をモデルにした大学生のキャリア教育モデル。

社会人が紙芝居をつくり、

それをもとに、学生とコミュニケーションする。

その後、学生自身が自分の紙芝居を作成、プレゼンする。

紙芝居というツールが、距離を縮め、心を開くことになる。

番外 ミーティングファシリテーション

・アイスブレイクで「最近会ったよかったこと」

終わるときに「今日の感想」をいう

を繰り返すことで、気持ちを出す練習をする。

フルネームで名前をいうことがポイント。出身もあったらよい

・カタルタ:予想外のことを言うことができるツール

・1度は休憩を入れる。休憩の際はトイレに行く。

心を開く。

オープンマインドをつくる。

そこから始まるのだろうな。

以上の活動をしてきて、なんとなく見えてきた、

若者の心を開く方法。

・船に乗って離島に渡る。

・一緒につくって食べる。

・「偶然」をプロデュースする。

そして何より、僕が大切だと思うのは、

・いい加減な大人に出会う。

ことなのではないかな、と思う。

多様な、っていうよりは、

「ああ、そんなんでいいんだ。」

っていう安心感を与えてくれるような大人に出会うこと。

そうやって、心が開いていく。

そういう意味でも、僕は、その仕事、

向いているような気がします。

新しい肩書き、できました。

「オープン・マインド・デザイナー」

のニシダタクジです。

いや、あやしい。

あやしすぎる。

ココロヒラキストとかにしときますか。笑。

2017年05月19日

「予測できない」というモチベーション・デザイン

「つながるカレー」(フィルムアート社)の加藤文俊さんに初めてお話を伺った。

Clip日本橋で開催されたこの企画は法政大学の長岡先生のゼミの一つ。「カフェゼミ」

30人を超える人がいたような。

「脱・合目的的」な実験の場、つまり

偶然を起こすことを目的としているカフェゼミ。

大学生のゼミ生が20人くらいと

一般参加者が15名くらいかな。

直感と好奇心で動く・フットワーク&ネットワークを基本スタイルとして、

創造的なコラボレーションのデザインを目指す長岡研究室は、

古い価値観や慣習に囚われず、

自由闊達に個性を発揮しながら、

一人ひとりの多様性を受け入れる、

プレイフルな協働の姿を模索する。

詳しくはこちらから。

http://www.tnlab.net/

さてさて。

つながるカレーのお話。

現在までに60回を数えている

加藤さんらが手掛ける「カレーキャラバン」

http://curry-caravan.net/

はじまりは、

アートプロジェクトの一環として

墨田区でカレーをつくった。

そのとき、小学生が野菜を切ってくれたり、

近所のおっちゃんがジョッキ生ビールを

差し入れしてくれたりした。

これは!

と思い、活動をスタート。

以降、全国各地を含め、

60回にわたるカレーキャラバンを実行。

そんな話を聞きながら、

カレーキャラバンという

参加のデザイン、コミュニケーションのデザイン、

あるいは非営利活動のモチベーション・デザインに

ただただ驚いていた。

そして「アマチュアリズム」について

考えさせられた。

長岡先生のレジメに載っていた。

脱・専門主義=アマチュアリズムを引用する。

「アマチュアリズムとは、専門家のように利益や褒章に

よって動かされるのではなく、愛好精神と抑えがたい興味に

よって衝き動かされ、

より大きな俯瞰図を手に入れたり、境界や障害を乗り越え

さまざまなつながりをつけたり、

また、特定の専門分野にしばられずに、専門職という

制限から自由になって観念や価値を追求することをいう」

(E.サイード 『知識人とは何か』)

なるほど。

いいね、アマチュアであること。

~~~以下、イベントメモ

売りものじゃないところがポイント。

無料だからプロではない。

お金を取り始めると味を追求しちゃう。

お金をもらうつもりでやんないといいものできないだろう、という呪縛。

いい大人になって、

使い道のわからない月5000円くらいあるでしょう?と言われ、

いいんじゃないか、と思えた。

赤字モデルは、ビジネスモデルを意識している。

まだあの当時は若かった。

ビジネスモデル?眼中にないよ。

つながるカレーは、欠かせない出費なんだ。

まちかどでカレーをやると、気質が見える。

一時的・即興的に人びとの交流の場が生まれる。

方法としてのカレーキャラバン。

プロジェクトはたとえひとりぼっちになってもやる、

意味があってもなくてもやる。そういうもん。

公パブリックと私プライベートのあいだの共コモンズを取り戻す。

いまや公か私しかなくなった。共の領域の消失。空き地がなくなった。

カレー食べてるときは境界線があいまいになる。

1時間だけコモンズができる。カレーによって境界線に揺さぶりをかける。

もともとこの図があってカレーをやったわけじゃない。

コモンズを取り戻すために始めたわけじゃない。

やってみて、振り返ってみたら、共の復活だった。

ご当地カレーという名前にとらわれず、現地で買うだけでいい。

何が起こるかわからない。これがカレーキャラバンの最大の価値だ。

カレーをつくるまで、何ができるか、誰と出会うかわからない。

何カレーができるかわからないのだ。

カレーはみんなでつくるのにちょうどよかった。嫌いな人が少ない、

みんなが一言ある、ツッコミを入れられる、

敷居が低く、参加しやすい。身分を問われない。

月に一回だからやり方を忘れる、

上達しない、常に初心を保つ構造になっている。

参加のデザインを生むには、常に下手でいることが大事。

プロにならない、アマチュアであること。

上手くならない。プロへの誘惑を断ち切る。

帰りの車の中での振り返りが1番楽しい。

それは、予想しなかったことがたくさん起こるから。

予想しなかったことが起こることこそがレジャー。

~~~ここまでメモ(講演録・自分の感じたこと)

まあ、こんな感じ。

一言でいえば、痛快な時間でした。

なんだかスカッとした。

つながるカレーのアマチュアであり続ける仕組みに感銘した。

結果論なんでしょうけど。

一番印象に残っているのは、

「帰りの車の中で振り返りをしているときが一番楽しい。」

そうそう。

それだ!って。

振り返りが楽しくなるような活動をしなくちゃいけないよね。

そして、

カレーキャラバンの最大の素晴らしさは

「アマチュア」であることであり、

「アマチュア」であり続ける仕組みである。

(これは完全に結果論というか振り返ってわかったことだと思うけど)

ご当地カレーという名前にとらわれずに

現地で食材を調達する、ということだけが決まっている。

それは、何カレーができるか、わからないということ。

じっくりと時間をかけてつくる。

それは、だれが参加するかわからないということ。

そしてなにより、カレーであるということ。

そこには、だれもが、一言言いたかったり、

後から隠し味を付け足したかったりする。

つまり、途中からでも参加ができる。

参加のデザイン。

フラットな関係性のデザイン。

そしてなにより、

「予測不可能」という、モチベーション・デザイン

ができているのではないかと感じた。

加藤さんたちをカレーキャラバンに掻き立てるのは、

その「予測不可能な何か」との出会いであり、

アマチュアであり続けることにより、

その現場には、「失敗」という概念がそもそも

存在しないのだ。

カレーがおいしかったりおいしくなかったりということばかりではなく、

人が思ったより来なくて、カレーが大量に余って、ジップロックに入れて

持ち帰ったことでさえも、「予測不可能な何か」である。

それが楽しくて、やめられないのだろうと思った。

ツルハシブックスで店員サムライをしていた

ノジマモエコがかつて言っていた。

「ツルハシブックスに行くと、誰かに会えるから。」

6次元のナカムラクニオさんも言っていた。

「場づくりにおいて大切なことは

『もしかして次に来た時には、もうここはないんじゃないか』

と感じさせるような『一期一会の空間』をつくることだと思っています。

それこそが、どこでも買えない価値のあることなんだと、

みんなすでに気が付いているのではないでしょうか?」

カレーキャラバンは、

文字通り、1回だけの、一期一会の「場」がそこに出現する。

それは本の中でも書かれているが、まさに即興劇のようだ。

何が起こるかわからない。

それがカレーキャラバンだった。

「目的があり、目標があって、

シュミレーションして、計画通りに実施すること。

「想定外」が起こらないように、万全の準備をすること。

そうやって描いていたとおりの目標を達成する。」

「振り返りとは、次回の開催に向けて、

改善点を洗い出し、つぶしていくこと。」

そうやって得られるものとは、

いったい、お金と何なのだろうか?

予測不可能で、何が起こるかわからない。

その場に居合わせたメンバーで、何かをつくっていく。

そこで起こる出来事すべてが、

次の活動へのモチベーションになっていく。

そんなカレーキャラバンから大いなる問いをもらった。

その問いが何か、まだよくわからないのだけど(笑)、

「もやもや」してるけど、痛快な時間でした。

2017年05月18日

ドラッカー・サイクル

PDCAサイクルは品質管理のサイクルである。

http://topmanagement.co.jp/faq/2012/03/pdca-1.php

「なぜ、PDCAはやめた方がいいのですか?」

~山下淳一郎が答えるドラッカーに関する質問~より

"PDCAがマネジメントのサイクルである"ということが世の常識になっています。

これは間違った常識です。

PDCAは機械でつくられた製品の不合格品の比率下げる品質管理の手法です。

なるほど。

品質管理のサイクル(PDCAサイクル)

PLAN(計画) :どのように

Do(実行) :実行する

Check(確認) :確認する

Action(行動) :行動する

ではなく、

マネジメントサイクル

何のために (われわれの事業は何か)

誰に (われわれの顧客は誰か)

何を (顧客の価値は何か)

何を成果として (われわれの成果は何か)

どのように (われわれの計画は何か)

を回すんだ、と言っている。

昨日、訪問先で、伺ったお話。

「地域活性化」の先に何があるのか?

「まちづくり」の「まち」とは、そもそも何か?

という問いをいただき、考えた。

近代工業社会は、

ひたすらにPDCAを回し続けた社会であると言えるだろう。

それはつまり、

ドラッカーのサイクルで言えば、

上のマネジメントサイクルと同じことだが、

1 ミッション(使命)は何か?

2 顧客はだれか?

3 顧客にとって価値は何か?

4 成果は何か?

5 計画は何か?

ここの4・5だけをひたすらに回し続けた

ということになるのだろう。

言い換えれば、

1~3を国や経営陣に任せてしまったのだ。

それは工場で、

日々、一部品を作っているようなものだ。

完成版をイメージすることなく、

田坂広志さんが語る石切り職人の逸話のように、

「多くの人を幸せにする教会をつくっているんだ」

っていうふうに思うことなく、ひたすらに部品を作り続ける。

そうして、「疎外」が起こる。

それは人生も同じだ。

人生を経営するには、何よりも

1~3が重要なのであって、4,5は方法論に過ぎない。

そして1~3を達成する方法は、

いわゆる「仕事」(マネーワーク)であるとは限らない。

高橋歩さんが著書の中で紹介していた、

妻のさやかさんの夢、「歩の妻を極めること」のように、

本来は、ひとりひとりにミッションがあり、顧客がいて、

顧客を幸せにする方法は100万通りあり、

それを本来は人を夢と呼んだのではないか。

いつのまにか、「夢」さえも、

工業社会のサイクルにからめとられて、

PDCAサイクルを回すことで、夢へと近づくような

教育がされているのではないか。

高校生や20歳のころ、多くの人が

「自分は何のために生きているんだろう?」

という問いを持っていたように思う。

それは、ドラッカー・サイクルでいえば、

1~3の問いであり、それにこたえられることを望んでいる。

しかし、就職して、会社ではいつのまにか、

4.5だけを回すようになる。

そうやって多くの人は人生から疎外されていくのではないか。

そして、中小企業でのインターンシップは

ドラッカー・サイクルを下から回していくこと、

それをかつて職人の世界では、

「正統的周辺参加」と呼んだのではないか。

計画に参加し、

目標にコミットし、

価値を生み出し、

顧客は誰かを問い、

最後にミッションを共有、あるいは創造するんじゃないか。

そしてそれこそが特に中小企業での社長と近い

インターンシップの価値であるのではないか。

なるほど。

そういうことか!

なんだかとってもうれしい発見をしたような。

http://topmanagement.co.jp/faq/2012/03/pdca-1.php

「なぜ、PDCAはやめた方がいいのですか?」

~山下淳一郎が答えるドラッカーに関する質問~より

"PDCAがマネジメントのサイクルである"ということが世の常識になっています。

これは間違った常識です。

PDCAは機械でつくられた製品の不合格品の比率下げる品質管理の手法です。

なるほど。

品質管理のサイクル(PDCAサイクル)

PLAN(計画) :どのように

Do(実行) :実行する

Check(確認) :確認する

Action(行動) :行動する

ではなく、

マネジメントサイクル

何のために (われわれの事業は何か)

誰に (われわれの顧客は誰か)

何を (顧客の価値は何か)

何を成果として (われわれの成果は何か)

どのように (われわれの計画は何か)

を回すんだ、と言っている。

昨日、訪問先で、伺ったお話。

「地域活性化」の先に何があるのか?

「まちづくり」の「まち」とは、そもそも何か?

という問いをいただき、考えた。

近代工業社会は、

ひたすらにPDCAを回し続けた社会であると言えるだろう。

それはつまり、

ドラッカーのサイクルで言えば、

上のマネジメントサイクルと同じことだが、

1 ミッション(使命)は何か?

2 顧客はだれか?

3 顧客にとって価値は何か?

4 成果は何か?

5 計画は何か?

ここの4・5だけをひたすらに回し続けた

ということになるのだろう。

言い換えれば、

1~3を国や経営陣に任せてしまったのだ。

それは工場で、

日々、一部品を作っているようなものだ。

完成版をイメージすることなく、

田坂広志さんが語る石切り職人の逸話のように、

「多くの人を幸せにする教会をつくっているんだ」

っていうふうに思うことなく、ひたすらに部品を作り続ける。

そうして、「疎外」が起こる。

それは人生も同じだ。

人生を経営するには、何よりも

1~3が重要なのであって、4,5は方法論に過ぎない。

そして1~3を達成する方法は、

いわゆる「仕事」(マネーワーク)であるとは限らない。

高橋歩さんが著書の中で紹介していた、

妻のさやかさんの夢、「歩の妻を極めること」のように、

本来は、ひとりひとりにミッションがあり、顧客がいて、

顧客を幸せにする方法は100万通りあり、

それを本来は人を夢と呼んだのではないか。

いつのまにか、「夢」さえも、

工業社会のサイクルにからめとられて、

PDCAサイクルを回すことで、夢へと近づくような

教育がされているのではないか。

高校生や20歳のころ、多くの人が

「自分は何のために生きているんだろう?」

という問いを持っていたように思う。

それは、ドラッカー・サイクルでいえば、

1~3の問いであり、それにこたえられることを望んでいる。

しかし、就職して、会社ではいつのまにか、

4.5だけを回すようになる。

そうやって多くの人は人生から疎外されていくのではないか。

そして、中小企業でのインターンシップは

ドラッカー・サイクルを下から回していくこと、

それをかつて職人の世界では、

「正統的周辺参加」と呼んだのではないか。

計画に参加し、

目標にコミットし、

価値を生み出し、

顧客は誰かを問い、

最後にミッションを共有、あるいは創造するんじゃないか。

そしてそれこそが特に中小企業での社長と近い

インターンシップの価値であるのではないか。

なるほど。

そういうことか!

なんだかとってもうれしい発見をしたような。

2017年05月17日

本を通じて「手紙」を届ける

川崎市・南武線武蔵新城駅の前で進んでいる

「新城劇場~屋台のある本屋」プロジェクト

昨日はスタッフ合宿が行われていたみたい。

今度の日曜日、21日からは、

ついに、「暗やみ本屋ハックツ@新城劇場」

の工事がスタート。

(工事に参加してくれる10代・大学生を募集しています!)

「暗やみ本屋ハックツ」

2015年9月から毎月1回東京・練馬・上石神井でコツコツと

回数を重ね、20日に近所のカフェへ移転・再オープンする。

(5月からは第3土曜日が定例になります)

武蔵新城では、随時オープンな場にできそうで楽しみ。

この前、ラジオのインタビューで答えたのだけど、

「屋台のある本屋」の近い将来イメージは、

今度の夏休みくらいには、高校生が屋台で

小商いを始めているような場所になるといいなと思っている。

アクセサリーを作って売ってもいいし、

古本屋さんをやってもいいし、

雑貨屋さんをすたーとしてもいい。

資金がなかったらクラウド&リアルファンディングするのもありかな。

そんな高校生を発掘するための

きっかけにもなる「暗やみ本屋ハックツ」

サンクチュアリ出版の金子さんが顧問となって、

大きな推進力となっている。

(僕がサンクチュアリで営業をしてたころは上司だった。)

※6月10日(土)には武蔵新城に金子さん登場します。

金子さんと、2015年の上石神井オープンのとき、

福岡・大阪ツアーに行って、トークライブをした。

そのときに強く思ったこと。

ハックツは「手紙」なんだってこと。

10代に本を届ける、のではなくて、

本を通じて、手紙を届けるのだと。

「手紙」といえば思い出さずにはいられないのが、

2008年、NHK合唱コンクールの課題曲、アンジェラアキの「手紙」。

歌いながら涙する中学生の姿が日本中に届けられた。

~~~以下、2015年3月31日のブログより引用

苦しい。

なんという違和感。

いまでも僕は、

この歌を聴いて、共感はするけど、

僕は何とも言えない無力感に襲われる。

「十五の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。」

という十五歳の自分に対して、

「自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。」

って。

そんな道徳的なことを言って、

果たして15歳は救われるのだろうか?

「誰にも話せない」のはなぜなのか?

そもそも「誰にも」の「誰」が

親と友達、学校の先生しかいないのではないか?

だから15歳はネット上に救いを求めているのではないか?

そんな地域社会に誰がしたのか?

そう思うと、僕はなんとも言えず悲しくなる。

~~~以上ブログより引用

そんなやり場のない憤りを感じた2008年だった。

「暗やみ本屋ハックツ」は、

地域の大人が寄贈した本にメッセージを書き、

それを暗やみで懐中電灯の灯りを頼りに、

10代が本を探し、ハックツするという仕組み。

気に入ったら1冊100円で買うことができる。

そのメッセージは「手紙」だ。

実は、暗やみ本屋ハックツは、

本を届けるのではなくて、「本」を通じて、

10代へ「手紙」を届けるプロジェクトなのである。

金子さんと話をすると、

売れた本には、「手紙」の要素があるという。

僕は金子さんとトークをしたとき、

ああ、仕事って本当は手紙なんだって実感した。

工藤直子さんの詩「あいたくて」が

僕の仕事観を表しているのだけど。

あいたくて

工藤直子

あいたくて

だれかに あいたくて

なにかに あいたくて

生まれてきた──

そんな気がするのだけれど

それが だれなのか なになのか

あえるのは いつなのか──

おつかいの とちゅうで

迷ってしまった子どもみたい

とほうに くれている

それでも 手のなかに

みえないことづけを

にぎりしめているような気がするから

それを手わたさなくちゃ

だから

あいたくて

この詩が僕の仕事観、人生観の出発点になっている。

にぎっている手紙を渡さなきゃいけない気がするから、

今日も仕事に行くのではないだろうか。

ドラッカーの質問でいえば、顧客はだれか?

という問いである。

そして、暗やみ本屋ハックツは、

それを端的に具現化したものであると思う。

手紙を届けたい相手を想像して、

手紙を書き、それが1人の人に届く。

そういう意味では

「暗やみ本屋ハックツ」は、

本屋ともライブラリーとも違う、何かであるように思う。

テレビの中からアーティストが

「負けないでがんばれ」と言うことで

多少の癒しはあるかもしれない。

でも単なる近所で今を生きている一オッサンから

届けられる本とそこに付いた一遍の手紙。

それは、文章そのものではなく、

そこにある「思い」こそ、「祈り」こそが価値だ。

そしてそれが何かの「きっかけ」になる。

そんなものを届ける本屋が武蔵新城にもできます。

あなたも10代に手紙を届けませんか?

寄贈本、随時募集しています。

「新城劇場~屋台のある本屋」プロジェクト

昨日はスタッフ合宿が行われていたみたい。

今度の日曜日、21日からは、

ついに、「暗やみ本屋ハックツ@新城劇場」

の工事がスタート。

(工事に参加してくれる10代・大学生を募集しています!)

「暗やみ本屋ハックツ」

2015年9月から毎月1回東京・練馬・上石神井でコツコツと

回数を重ね、20日に近所のカフェへ移転・再オープンする。

(5月からは第3土曜日が定例になります)

武蔵新城では、随時オープンな場にできそうで楽しみ。

この前、ラジオのインタビューで答えたのだけど、

「屋台のある本屋」の近い将来イメージは、

今度の夏休みくらいには、高校生が屋台で

小商いを始めているような場所になるといいなと思っている。

アクセサリーを作って売ってもいいし、

古本屋さんをやってもいいし、

雑貨屋さんをすたーとしてもいい。

資金がなかったらクラウド&リアルファンディングするのもありかな。

そんな高校生を発掘するための

きっかけにもなる「暗やみ本屋ハックツ」

サンクチュアリ出版の金子さんが顧問となって、

大きな推進力となっている。

(僕がサンクチュアリで営業をしてたころは上司だった。)

※6月10日(土)には武蔵新城に金子さん登場します。

金子さんと、2015年の上石神井オープンのとき、

福岡・大阪ツアーに行って、トークライブをした。

そのときに強く思ったこと。

ハックツは「手紙」なんだってこと。

10代に本を届ける、のではなくて、

本を通じて、手紙を届けるのだと。

「手紙」といえば思い出さずにはいられないのが、

2008年、NHK合唱コンクールの課題曲、アンジェラアキの「手紙」。

歌いながら涙する中学生の姿が日本中に届けられた。

~~~以下、2015年3月31日のブログより引用

苦しい。

なんという違和感。

いまでも僕は、

この歌を聴いて、共感はするけど、

僕は何とも言えない無力感に襲われる。

「十五の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。」

という十五歳の自分に対して、

「自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。」

って。

そんな道徳的なことを言って、

果たして15歳は救われるのだろうか?

「誰にも話せない」のはなぜなのか?

そもそも「誰にも」の「誰」が

親と友達、学校の先生しかいないのではないか?

だから15歳はネット上に救いを求めているのではないか?

そんな地域社会に誰がしたのか?

そう思うと、僕はなんとも言えず悲しくなる。

~~~以上ブログより引用

そんなやり場のない憤りを感じた2008年だった。

「暗やみ本屋ハックツ」は、

地域の大人が寄贈した本にメッセージを書き、

それを暗やみで懐中電灯の灯りを頼りに、

10代が本を探し、ハックツするという仕組み。

気に入ったら1冊100円で買うことができる。

そのメッセージは「手紙」だ。

実は、暗やみ本屋ハックツは、

本を届けるのではなくて、「本」を通じて、

10代へ「手紙」を届けるプロジェクトなのである。

金子さんと話をすると、

売れた本には、「手紙」の要素があるという。

僕は金子さんとトークをしたとき、

ああ、仕事って本当は手紙なんだって実感した。

工藤直子さんの詩「あいたくて」が

僕の仕事観を表しているのだけど。

あいたくて

工藤直子

あいたくて

だれかに あいたくて

なにかに あいたくて

生まれてきた──

そんな気がするのだけれど

それが だれなのか なになのか

あえるのは いつなのか──

おつかいの とちゅうで

迷ってしまった子どもみたい

とほうに くれている

それでも 手のなかに

みえないことづけを

にぎりしめているような気がするから

それを手わたさなくちゃ

だから

あいたくて

この詩が僕の仕事観、人生観の出発点になっている。

にぎっている手紙を渡さなきゃいけない気がするから、

今日も仕事に行くのではないだろうか。

ドラッカーの質問でいえば、顧客はだれか?

という問いである。

そして、暗やみ本屋ハックツは、

それを端的に具現化したものであると思う。

手紙を届けたい相手を想像して、

手紙を書き、それが1人の人に届く。

そういう意味では

「暗やみ本屋ハックツ」は、

本屋ともライブラリーとも違う、何かであるように思う。

テレビの中からアーティストが

「負けないでがんばれ」と言うことで

多少の癒しはあるかもしれない。

でも単なる近所で今を生きている一オッサンから

届けられる本とそこに付いた一遍の手紙。

それは、文章そのものではなく、

そこにある「思い」こそ、「祈り」こそが価値だ。

そしてそれが何かの「きっかけ」になる。

そんなものを届ける本屋が武蔵新城にもできます。

あなたも10代に手紙を届けませんか?

寄贈本、随時募集しています。

2017年05月16日

「地域」で活動し、「顧客」を探す

企業が欲しがる人材とは、どんな人材だろうか。

よく言われるのが、

「自分で考え、自分で動ける人」

いわゆる自律型人材である。

まあ、これは前提として。

なによりも、価値を生み出せる人、だろうと思う。

では、価値を生み出せる人はどんな人だろうか?

ドラッカーサイクルが回せる人でなないだろうか。

1 ミッション(使命)は何か?

2 顧客はだれか?

3 顧客にとって価値は何か?

4 成果は何か?

5 計画は何か?

このドラッカーの5つの質問をぐるぐると回せる人こそが

価値を生み出せる人だと思う。

ではどうやって、それを回せる人になるのか。

「やってみる」以外にない。

試作版をつくること。

リリースしてみること。

フィードバックをもらうこと。

改良版をつくり、リリースすること。

そんな中で、5つの質問に答えていくのだ。

「やってみる」人になるためには、

「固定的知能観」(人の能力は生まれつきで変化しない)

を

「成長的知能観」(やればやるほど自分は成長できる)

へとシフトしていくこと。

「挑戦するのに自信は要らない」

http://hero.niiblo.jp/e262963.html

(2013.5.11)

「自信がない」は後天的に獲得した資質である。

http://hero.niiblo.jp/e459844.html

(2014.12.29)

そして、

「やってみる」を個人戦ではなく、チーム戦で始めてみること。

その中で「場のチカラ」を体感していくこと。

そんな中で、

地域というフィールドで顧客を探し、ドラッカーサイクルを回していく。

2-6-2の法則というのがある。

(パレートの法則)

2割の優秀な人と

6割の普通の人と

2割の下位の人

に自然と分かれていくのだと。

上の2割は放っておいても、

自ら課題を見つけ、行動していくだろう。

真ん中の6割をどうするか。

きっかけをどうつくるか。

「友だちに誘われた」

「授業で紹介があった」

6割への多様な機会提供をどうするか?

そこが大きな課題であると思う。

そこに「偶然」や「運命」のチカラが

必要になってくる気がする。

そんな機会をどのように設計するか。

そこがとても大切なのだと思う。

よく言われるのが、

「自分で考え、自分で動ける人」

いわゆる自律型人材である。

まあ、これは前提として。

なによりも、価値を生み出せる人、だろうと思う。

では、価値を生み出せる人はどんな人だろうか?

ドラッカーサイクルが回せる人でなないだろうか。

1 ミッション(使命)は何か?

2 顧客はだれか?

3 顧客にとって価値は何か?

4 成果は何か?

5 計画は何か?

このドラッカーの5つの質問をぐるぐると回せる人こそが

価値を生み出せる人だと思う。

ではどうやって、それを回せる人になるのか。

「やってみる」以外にない。

試作版をつくること。

リリースしてみること。

フィードバックをもらうこと。

改良版をつくり、リリースすること。

そんな中で、5つの質問に答えていくのだ。

「やってみる」人になるためには、

「固定的知能観」(人の能力は生まれつきで変化しない)

を

「成長的知能観」(やればやるほど自分は成長できる)

へとシフトしていくこと。

「挑戦するのに自信は要らない」

http://hero.niiblo.jp/e262963.html

(2013.5.11)

「自信がない」は後天的に獲得した資質である。

http://hero.niiblo.jp/e459844.html

(2014.12.29)

そして、

「やってみる」を個人戦ではなく、チーム戦で始めてみること。

その中で「場のチカラ」を体感していくこと。

そんな中で、

地域というフィールドで顧客を探し、ドラッカーサイクルを回していく。

2-6-2の法則というのがある。

(パレートの法則)

2割の優秀な人と

6割の普通の人と

2割の下位の人

に自然と分かれていくのだと。

上の2割は放っておいても、

自ら課題を見つけ、行動していくだろう。

真ん中の6割をどうするか。

きっかけをどうつくるか。

「友だちに誘われた」

「授業で紹介があった」

6割への多様な機会提供をどうするか?

そこが大きな課題であると思う。

そこに「偶然」や「運命」のチカラが

必要になってくる気がする。

そんな機会をどのように設計するか。

そこがとても大切なのだと思う。

2017年05月15日

「なぜ?」は未来ではなく、過去に対しての問い

何かを始める人に、

「なぜ?」と聞いてはいけない。

たいていの場合は答えられないし、

答えられるプロジェクトは、あんまりおもしろくない。

「なぜかわからない」のは聞く人の世界観が狭いのと、

やる人の中で直感で進んでいて言語化がまだであるということに過ぎない。

おじさんは、

自分が生きてきた枠組みの中で、世界を理解しようとする。

(逆に言えば、そういう人を「おじさん」と呼ぶ)

だから、つい、目の前の理解不能なプロジェクトや若者を否定したり、

「なぜやるの?」「それでどうやって稼ぐんだ?」という質問をしてしまう。

その質問が若者から機会を奪っている、と思う。

なぜ?

という質問は、過去に対してされる質問であると思った。

僕の20代は、「まきどき村」という畑のプロジェクトと

共にあった。

24歳の春。1999年。

大学院の2年目に入るときに、

まきどき村は発足。

朝ごはんを畑で食べる「人生最高の朝ごはん」を始める

2004年からは

近所の住民が管理する旧庄屋佐藤家で

囲炉裏を囲んで食べるようになる。

やりながら、

僕は、なぜ?という質問にいつも困っていた。

「畑をやっている」と言っても、

農業、つまり野菜を販売しているわけでもない。

「それで収入を得ているか?」と言われても、

会員費と朝ごはん参加費で

運営するだけで収入などもらっていない。

なぜか、新潟地域ニュービジネス協議会に誘われて、

ビジネスメッセに出展したりしていたのだけど、

来場者は僕の展示を見て、

「これでどうやってビジネスにするんですか?」

と首をかしげるばかりだった。

実際は、家庭教師をしたり、

パソコンを教えたり、たのまれて店番をしたり、

学習塾を自宅で始めたり、モグリで民宿を始めたり、

サンクチュアリ出版の営業をしたり、

ライターの仕事をして、なんとか「食べて」いっていたのだけど。

そんなふうに20代を過ごしていた。

それを「なぜ?」と今問われれば、

ある程度は答えられる。

僕は、人が集まる場をつくりたかったのだし、

「コミュニケーション・デザイン」を研究していたのだと。

日曜日、朝6時集合で

農作業のあと、朝ごはんを作って食べる

というシンプルな構造の朝ごはんは、

・朝早く集まることでの寝ぼけていたり

メイクができなかったりして心のバリアが少ない。

・200年以上の古民家で囲炉裏を囲むことによって、

地域と歴史に包まれたり、火を見ることで話やすくなる

・農作業や調理を通じての、非言語コミュニケーションが

交わされる。

なによりも

・ご飯をともに食べる、文字通り「同じカマの飯を食べる」

は人と人がつながるもっとも有効な方法である。

まきどき村は、今年19年目を迎えて、

村長と唐澤夫妻を中心に、活動を続けている。

ツルハシブックスのいわゆる「サムライ」制度だって、

始めるときは、なにそれ?って感じなわけで。

黒澤監督の「七人の侍」から、

思いついたのだけど、

(店員サムライだけでなく掃除サムライや贈本サムライなどがあった)

その中でも、もっとも偉大なコミュニケーション革命は

「寄付サムライ」であろう。

コミュニティデザインとは、当事者意識のスイッチを押す場のデザインのこと

http://hero.niiblo.jp/e371609.html

(2014.3.5)

店員サムライであるということ

http://hero.niiblo.jp/e477457.html

(2016.3.3)

~~~以下、ブログから引用

日本のファンドレイジング界に一石を投じた

(と思っているのは僕だけなのかもしれないが)

「寄付侍」と呼び方を変えるだけで、

寄付する人とされる人の関係性が変わった。

「寄付したいんですけど」

「あ、ありがとうございます。」

とどちらかと言えば寄付者が上位にあった関係性が

「寄付サムライになりたいんですけど。」

「え。君にその覚悟があるのか?まだ早い。」

「そこをなんとかお願いします。寄付サムライになりたいんです。」

といったん断ることができるようになった。

(実際はそんなことないのだけど)

ツルハシブックスにとって、

「サムライ」とは、フラットであること

なのかもしれない。

共に学ぼう、ということなのかもしれない。

~~~以上引用

そんな「コミュニケーション・デザイン」研究を行ってきたのではないかと僕は思う。

「暗やみ本屋ハックツ」もある見方から見れば、

「本を介した、まちづくりへの参加のデザイン」と呼べるだろう。

ハックツのコンセプトは、

10代に向けて本を通じて手紙を届ける。

それをなぜか?と問われれば、

2002年に不登校の中学生に出会ったときに、

地域の様々な大人との出会いを届ける仕組みをつくりたい

と思ったからである。

このように今となってみれば、

「なぜ?」にこたえることができる。

しかし、その当時は、なぜやっているか、

まったく言語化できなかった。

1年ほど過ぎてメディアに取り上げられ、その質問をされて

初めて答えられるようになったのである。

13日の新城劇場での取材もそんな感じだった。

これは、自分自身でも同じことが言えるだろう。

始めるときに、

「なぜ、自分はこれをやるのだろう?」

と深く考えてはいけない。

しかし、

やり始めて、様々な出会いや変化があったとき、

あらためて、

「なぜ、これを始めたのだろう?」と問いかけることは

とても大事なことだと思う。

金曜日のブログに書いた

「顧客はだれか?」という問い。

僕は、顧客はその人の過去にしか居ないと思っている。

過去に出会った人、あるいは過去の自分自身。

テレビを通じて出会ったけど、大きく憤り、

自分がなんとかしなきゃ、って当事者意識を持った出来事。

もしかしたら、なにかを始めた後で、

そのプロジェクトに参加してくれた誰か、かもしれない。

顧客に出会うためには、

始めたあとで自ら「なぜ?」を問うことだと思う。

世の大人たちは、

若者が何かを始めようとするとき、

「なぜ?」と聞いてはいけない。

「おもしろそうだね、それ」と言っておこう。

そして、ある程度プロジェクトが進んできたら

「なぜ始めたんだっけ?」と聞いてあげたらいいと思う。

始めるのに理由は要らない。

続けるのには理由がいる。

そしてその理由は、

続けていく中で出会った人なのかもしれない。

「なぜ?」と聞いてはいけない。

たいていの場合は答えられないし、

答えられるプロジェクトは、あんまりおもしろくない。

「なぜかわからない」のは聞く人の世界観が狭いのと、

やる人の中で直感で進んでいて言語化がまだであるということに過ぎない。

おじさんは、

自分が生きてきた枠組みの中で、世界を理解しようとする。

(逆に言えば、そういう人を「おじさん」と呼ぶ)

だから、つい、目の前の理解不能なプロジェクトや若者を否定したり、

「なぜやるの?」「それでどうやって稼ぐんだ?」という質問をしてしまう。

その質問が若者から機会を奪っている、と思う。

なぜ?

という質問は、過去に対してされる質問であると思った。

僕の20代は、「まきどき村」という畑のプロジェクトと

共にあった。

24歳の春。1999年。

大学院の2年目に入るときに、

まきどき村は発足。

朝ごはんを畑で食べる「人生最高の朝ごはん」を始める

2004年からは

近所の住民が管理する旧庄屋佐藤家で

囲炉裏を囲んで食べるようになる。

やりながら、

僕は、なぜ?という質問にいつも困っていた。

「畑をやっている」と言っても、

農業、つまり野菜を販売しているわけでもない。

「それで収入を得ているか?」と言われても、

会員費と朝ごはん参加費で

運営するだけで収入などもらっていない。

なぜか、新潟地域ニュービジネス協議会に誘われて、

ビジネスメッセに出展したりしていたのだけど、

来場者は僕の展示を見て、

「これでどうやってビジネスにするんですか?」

と首をかしげるばかりだった。

実際は、家庭教師をしたり、

パソコンを教えたり、たのまれて店番をしたり、

学習塾を自宅で始めたり、モグリで民宿を始めたり、

サンクチュアリ出版の営業をしたり、

ライターの仕事をして、なんとか「食べて」いっていたのだけど。

そんなふうに20代を過ごしていた。

それを「なぜ?」と今問われれば、

ある程度は答えられる。

僕は、人が集まる場をつくりたかったのだし、

「コミュニケーション・デザイン」を研究していたのだと。

日曜日、朝6時集合で

農作業のあと、朝ごはんを作って食べる

というシンプルな構造の朝ごはんは、

・朝早く集まることでの寝ぼけていたり

メイクができなかったりして心のバリアが少ない。

・200年以上の古民家で囲炉裏を囲むことによって、

地域と歴史に包まれたり、火を見ることで話やすくなる

・農作業や調理を通じての、非言語コミュニケーションが

交わされる。

なによりも

・ご飯をともに食べる、文字通り「同じカマの飯を食べる」

は人と人がつながるもっとも有効な方法である。

まきどき村は、今年19年目を迎えて、

村長と唐澤夫妻を中心に、活動を続けている。

ツルハシブックスのいわゆる「サムライ」制度だって、

始めるときは、なにそれ?って感じなわけで。

黒澤監督の「七人の侍」から、

思いついたのだけど、

(店員サムライだけでなく掃除サムライや贈本サムライなどがあった)

その中でも、もっとも偉大なコミュニケーション革命は

「寄付サムライ」であろう。

コミュニティデザインとは、当事者意識のスイッチを押す場のデザインのこと

http://hero.niiblo.jp/e371609.html

(2014.3.5)

店員サムライであるということ

http://hero.niiblo.jp/e477457.html

(2016.3.3)

~~~以下、ブログから引用

日本のファンドレイジング界に一石を投じた

(と思っているのは僕だけなのかもしれないが)

「寄付侍」と呼び方を変えるだけで、

寄付する人とされる人の関係性が変わった。

「寄付したいんですけど」

「あ、ありがとうございます。」

とどちらかと言えば寄付者が上位にあった関係性が

「寄付サムライになりたいんですけど。」

「え。君にその覚悟があるのか?まだ早い。」

「そこをなんとかお願いします。寄付サムライになりたいんです。」

といったん断ることができるようになった。

(実際はそんなことないのだけど)

ツルハシブックスにとって、

「サムライ」とは、フラットであること

なのかもしれない。

共に学ぼう、ということなのかもしれない。

~~~以上引用

そんな「コミュニケーション・デザイン」研究を行ってきたのではないかと僕は思う。

「暗やみ本屋ハックツ」もある見方から見れば、

「本を介した、まちづくりへの参加のデザイン」と呼べるだろう。

ハックツのコンセプトは、

10代に向けて本を通じて手紙を届ける。

それをなぜか?と問われれば、

2002年に不登校の中学生に出会ったときに、

地域の様々な大人との出会いを届ける仕組みをつくりたい

と思ったからである。

このように今となってみれば、

「なぜ?」にこたえることができる。

しかし、その当時は、なぜやっているか、

まったく言語化できなかった。

1年ほど過ぎてメディアに取り上げられ、その質問をされて

初めて答えられるようになったのである。

13日の新城劇場での取材もそんな感じだった。

これは、自分自身でも同じことが言えるだろう。

始めるときに、

「なぜ、自分はこれをやるのだろう?」

と深く考えてはいけない。

しかし、

やり始めて、様々な出会いや変化があったとき、

あらためて、

「なぜ、これを始めたのだろう?」と問いかけることは

とても大事なことだと思う。

金曜日のブログに書いた

「顧客はだれか?」という問い。

僕は、顧客はその人の過去にしか居ないと思っている。

過去に出会った人、あるいは過去の自分自身。

テレビを通じて出会ったけど、大きく憤り、

自分がなんとかしなきゃ、って当事者意識を持った出来事。

もしかしたら、なにかを始めた後で、

そのプロジェクトに参加してくれた誰か、かもしれない。

顧客に出会うためには、

始めたあとで自ら「なぜ?」を問うことだと思う。

世の大人たちは、

若者が何かを始めようとするとき、

「なぜ?」と聞いてはいけない。

「おもしろそうだね、それ」と言っておこう。

そして、ある程度プロジェクトが進んできたら

「なぜ始めたんだっけ?」と聞いてあげたらいいと思う。

始めるのに理由は要らない。

続けるのには理由がいる。

そしてその理由は、

続けていく中で出会った人なのかもしれない。

2017年05月14日

余白おじさん

「会社ではたらく」を考える~オンとオフのあいだ

を開催しました。

参加者それぞれの仕事観をチューニングしていくような場。

参加した大学生の自己紹介

「いいほうに流れたい」は名言だった。

それそれ。

感性就職の時代、まもなく到来。みたいな。

導入は、

「近代」が招いた工場労働者の「疎外」。

それは、会社を辞めたり、

転職したりした人のコメントからも

感じられた。

「手触りのあることをしたい。」

それに対して、会社という「システム」は、

ひとりの人をシステムの部品として組み込んでしまう。

それはもちろん、会社が続いていくためである。

そして、人は、

そのシステムに順応、あるいは適応する。

「適者生存」

これは、1997年~2000に大リーグで活躍した

長谷川滋利投手の本のタイトルと同じなのだけど、

ダーウィンの有名な言葉

「最も強い者が生き残るのではなく、

最も賢い者が生き延びるでもない。

唯一生き残るのは、変化できる者である」

は、まさにそれを表している。

「適応すること」は

動物としての本能なのだと思う。

だから、

こう考えてはどうだろうか。

「就職じゃなくて、留学」

会社に入る、というのは留学してお金をもらうようなものだと

考えてみる。

留学した時に、

一番最初にやらなければならないのは、

「その国の文化を知り、ライフスタイルに適応する」

ということである。

おそらくは、多くの人は、就職のあと、

それを無意識的に行っているのだろうと思う。

「会社の文化を知り、そのスタイルに適応する。」

会社目指しているもの、価値観や、目標、

そこに適応するからこそ、その会社で働いているのだろうと思う。

そして適応しきれなくなったとき、

その会社を辞めることになるのだろう。

昨日の参加者のひとり、

会社をこの春に辞めた人が言っていた。

「これ以上やると自分が好きでいられなくなる」

ギリギリのタイミングだったと思う。

「適応」しすぎると、「感性」が傷ついていくのかもしれない。と

「HAB新潟」(エイチアンドエスカンパニー)

に収録されている古本いと本との対談での一言。

「感性は自覚なく死んでいく」

これは今でも、心に留めておきたい言葉なのだろうと。

会社に「適応」しすぎると、「感性」が気づかずに死んでいくのだ。

それはもちろん、生命体としての自分を守るため。

だから、「適応」しすぎてはいけないのだと思う。

「適応している」と演じてるくらいがちょうどいい。

つまり、「適応しているフリをする」のだ。

そう考えると、劇団的思考ってとても大切だと思う。

あるいは、多重人格というか、

「レイヤー化された世界」(佐々木俊尚 NHK新書)のレイヤー思考や

「自分とは何か」(平野啓一郎 講談社現代新書)の分人主義

のような思考を身につけておくことが、

感性にダメージを与えない方法論なのかもしれない。

あと、やっぱり思ったのは、

「キャリアデザイン的思考」は、

ホントに若者を不幸にしかしないなと。

冒頭の「近代」という病にも通じるのだけど、

「今」を未来のための「手段」にしてしまうし、

「自ら」を「組織」のための「部品」にしてしまう。

成功者の定義も、経済軸でしか測っていないし、

「価値観の多様化」している社会は本来は、、

経済軸じゃない価値がたくさんある社会を意味していたはずだが、

現在では「職業選択の自由」の意味でしか使われていない。

何より、

テレビなどのメディアが「わかりやすさ」を優先するために、

成功者(もちろん経済的な)のストーリーを

わかりやすく物語としてつなげてしまう。

しかし、スティーブ・ジョブズの

「コネクティング・ドット」の話にしても、

(僕は大好きな話だけれど)

あれだって、あとから振り返ったら、

そういうふうに点がつながりますね。

ということでしかない。

それはつまり、ドライに言えば、

夜空にある星を見上げて、

「これとこれをつなぐと、こぐまみたいに見えませんか?」

みたいな星座占いみたいなものに過ぎない。

もっと夜空にも人の人生にも無数の点があって、

その中の組み合わせでストーリーができていくだけで、

思いを持って、行動していれば、いい仕事にたどりつく、

みたいな単純な話では決してない。

まずは「近代」という呪縛から解放されること。

「目的・目標を持って何かをはじめないといけない」

という呪縛から解き放たれて、

面白そうだからやる、と感性をひらいて、

やったことを学びに変えていくこと。

その繰り返しでしかキャリアはつかめないのではないかと

強く思ったイベントでした。

そして僕はそれを

本屋を通じてやろうと思っているのだなあと。

帰り際、

「本屋はまちの余白」といういい言葉を教えてもらった。

そっか、余白か。

そういえば、コメタクを立ち上げる時のコンセプトも

暮らしの中に余白をつくる、だった。

僕は、本屋と米屋を通じて、

余白をつくる「余白おじさん」なのではないかと

そんなミッション、ダサくていいなあ。

を開催しました。

参加者それぞれの仕事観をチューニングしていくような場。

参加した大学生の自己紹介

「いいほうに流れたい」は名言だった。

それそれ。

感性就職の時代、まもなく到来。みたいな。

導入は、

「近代」が招いた工場労働者の「疎外」。

それは、会社を辞めたり、

転職したりした人のコメントからも

感じられた。

「手触りのあることをしたい。」

それに対して、会社という「システム」は、

ひとりの人をシステムの部品として組み込んでしまう。

それはもちろん、会社が続いていくためである。

そして、人は、

そのシステムに順応、あるいは適応する。

「適者生存」

これは、1997年~2000に大リーグで活躍した

長谷川滋利投手の本のタイトルと同じなのだけど、

ダーウィンの有名な言葉

「最も強い者が生き残るのではなく、

最も賢い者が生き延びるでもない。

唯一生き残るのは、変化できる者である」

は、まさにそれを表している。

「適応すること」は

動物としての本能なのだと思う。

だから、

こう考えてはどうだろうか。

「就職じゃなくて、留学」

会社に入る、というのは留学してお金をもらうようなものだと

考えてみる。

留学した時に、

一番最初にやらなければならないのは、

「その国の文化を知り、ライフスタイルに適応する」

ということである。

おそらくは、多くの人は、就職のあと、

それを無意識的に行っているのだろうと思う。

「会社の文化を知り、そのスタイルに適応する。」

会社目指しているもの、価値観や、目標、

そこに適応するからこそ、その会社で働いているのだろうと思う。

そして適応しきれなくなったとき、

その会社を辞めることになるのだろう。

昨日の参加者のひとり、

会社をこの春に辞めた人が言っていた。

「これ以上やると自分が好きでいられなくなる」

ギリギリのタイミングだったと思う。

「適応」しすぎると、「感性」が傷ついていくのかもしれない。と

「HAB新潟」(エイチアンドエスカンパニー)

に収録されている古本いと本との対談での一言。

「感性は自覚なく死んでいく」

これは今でも、心に留めておきたい言葉なのだろうと。

会社に「適応」しすぎると、「感性」が気づかずに死んでいくのだ。

それはもちろん、生命体としての自分を守るため。

だから、「適応」しすぎてはいけないのだと思う。

「適応している」と演じてるくらいがちょうどいい。

つまり、「適応しているフリをする」のだ。

そう考えると、劇団的思考ってとても大切だと思う。

あるいは、多重人格というか、

「レイヤー化された世界」(佐々木俊尚 NHK新書)のレイヤー思考や

「自分とは何か」(平野啓一郎 講談社現代新書)の分人主義

のような思考を身につけておくことが、

感性にダメージを与えない方法論なのかもしれない。

あと、やっぱり思ったのは、

「キャリアデザイン的思考」は、

ホントに若者を不幸にしかしないなと。

冒頭の「近代」という病にも通じるのだけど、

「今」を未来のための「手段」にしてしまうし、

「自ら」を「組織」のための「部品」にしてしまう。

成功者の定義も、経済軸でしか測っていないし、

「価値観の多様化」している社会は本来は、、

経済軸じゃない価値がたくさんある社会を意味していたはずだが、

現在では「職業選択の自由」の意味でしか使われていない。

何より、

テレビなどのメディアが「わかりやすさ」を優先するために、

成功者(もちろん経済的な)のストーリーを

わかりやすく物語としてつなげてしまう。

しかし、スティーブ・ジョブズの

「コネクティング・ドット」の話にしても、

(僕は大好きな話だけれど)

あれだって、あとから振り返ったら、

そういうふうに点がつながりますね。

ということでしかない。

それはつまり、ドライに言えば、

夜空にある星を見上げて、

「これとこれをつなぐと、こぐまみたいに見えませんか?」

みたいな星座占いみたいなものに過ぎない。

もっと夜空にも人の人生にも無数の点があって、

その中の組み合わせでストーリーができていくだけで、

思いを持って、行動していれば、いい仕事にたどりつく、

みたいな単純な話では決してない。

まずは「近代」という呪縛から解放されること。

「目的・目標を持って何かをはじめないといけない」

という呪縛から解き放たれて、

面白そうだからやる、と感性をひらいて、

やったことを学びに変えていくこと。

その繰り返しでしかキャリアはつかめないのではないかと

強く思ったイベントでした。

そして僕はそれを

本屋を通じてやろうと思っているのだなあと。

帰り際、

「本屋はまちの余白」といういい言葉を教えてもらった。

そっか、余白か。

そういえば、コメタクを立ち上げる時のコンセプトも

暮らしの中に余白をつくる、だった。

僕は、本屋と米屋を通じて、

余白をつくる「余白おじさん」なのではないかと

そんなミッション、ダサくていいなあ。

2017年05月13日

仕事と遊びの境界線をあいまいにすること

「中身化する社会」(菅付雅信 星海社新書)

読み終わりました。

ラストの引用は鋭いものばかりで、

トリハダものだった。

その中でも飛びきりのメッセージがこちら

「普通をやめよう、生きるために」

http://rootport.hateblo.jp/entry/20121004/1349356161

スピルバーグやジェイミー・オリバーを

例に出して、

彼らは「ふつうの生き方」を選ばなかったのだという。

そしてラストはこう締めくくられる。

~~~以下引用

いま、世界は“ふつう”の人が生きづらい時代へと向かっている。

あらゆる単純作業が機械に置き換えられ、人間の仕事が恐ろしい速さで減っている。

創造的な活動だけを残して、人のすべきことは無くなりつつある。

当たり前のことを当たり前にできるだけでは、とても生きていけない時代がやってくる。

それが100年以上先なのか、それとも20年もかからないのかは判らない。

しかし、遅かれ早かれ“ふつう”の人の居場所は無くなる。

障害を乗り越えた人々の活躍は、そんな時代を生きる私たちに勇気をくれる。

「あなたは普通だね」と言われるのは、ほんとうはとても怖いことだ。

今の時代、「普通の人」って最悪の蔑称だ。「ちょっと変な人」と呼ばれるぐらいでちょうどいいのだ。

普通をやめよう、生きるために。

~~~以上引用

坂口恭平も

著書「独立国家のつくり方」の中で、

「常識というものは、文句を言わないようにというおまじないである。

まずは、そのおまじないから解放される必要がある」

「やりたいことを無視して、自分がやらないと誰がやる、

ということをやらないといけない。」

と説く。

そして僕が最もシビれたのは、リンダ・グラットンの

「ワーク・シフト」(プレジデント)からの引用だ。

グラットンは、3つの面で従来の常識がシフトしなければならないという。

第1に

「ゼネラリスト的な技能を尊ぶ常識」

第2に

「職業生活とキャリアを成功させる土台が個人主義と競争原理だという常識」

第3に

「どういう職業人生が幸せかという常識」

これら3つの常識が

問い直されないといけないという。

そして、このように述べる。

「未来の世界で創造性を発揮するうえで最良の方法は

間違いなく、仕事と遊びの境界線をあいまいにすることだ。

仕事が情熱を燃やせる趣味であるとき、私たちは最も充実した仕事ができる。

そして、情熱を燃やせる趣味が仕事であるとき、私たちは最も充実した趣味を満喫できる。」

このような文章を引用しながら、

著者は、最終的には

「人生の作品化」が必要であり、

人は常に、「人生を編集している」のだと。

なるほどなあ。

人生の編集者であり、

人生という作品をつくっているような生き方。

そんな生き方をひとりひとりが

求められる時代になっているのだなあと改めて感じた。

「生きる」ってことを

もっともっと考えなきゃいけない時代になりましたね。

2017年05月12日

人生を「経営」するための地域活動

経営の神様、ドラッカーが聞く。

あなたの組織の

1 ミッション(使命)は何か?

2 顧客はだれか?

3 顧客にとって価値は何か?

4 成果は何か?

5 計画は何か?

これがなければ組織を経営するのは困難であるという。

もし、ひとりひとりの人生が、

「経営」であるとするならば、同様に、

ぼくたちは、この5つの質問に答えなければならない。

そしておそらくは、工業社会(近代社会)とは、

上の3つの質問をすっ飛ばしても

「経営」のようなものが可能であった、

非常に珍しい時代だと言っていいのではないか。

ミッションは「生活を豊かにすること」

顧客は「これから豊かになろうとする人たち」

顧客にとっての価値は「生活を便利・快適にするもの」

であり、成果とはほとんど「効率化」と呼べるようなものであった。

だから、組織は、

個別に「成果」つまり「目標」を設定し、

そこに向かって「計画」を立て、実行した。

その際にもっとも重宝されるのは、

「目標を立て、達成できる人」であることは間違いないだろう。

そして、そのような「経営」のようなものは、

ひとりひとりの個人の人生の経営についても

当てはまったのではないか。

それが、「キャリアデザイン」、つまり、

目標設定達成型キャリア、

いわゆるPDCA型キャリアであるのではないだろうか。

そして、小中学校、高校、もしかしたら大学でも行われている

「キャリア教育」は、なりたい「職業」をゴールとした、

キャリアデザイン=目標設定達成型キャリア形成

であるのではないか。

しかし、いま。

その前提が大きく崩れているのだ。

「2011年にアメリカの小学校に入学した生徒の65%は、

大学卒業時に今は存在していない仕事に就くだろう。」という、

デューク大学デビッドソン博士のニューヨークタイムズ紙へのコメント

を引用するまでもなく、「仕事」「職業」は大きく変わり始めている。

だとしたら、何をすればいいのか。

それは、冒頭の5つの質問に戻ることであると思う。

たとえば、

スタンフォード大学のクランボルツ博士のいう

「キャリアドリフト」:計画された偶発性理論

(偶然を起こして、偶然をつかむ)

これは僕的には、「顧客に出会う」という

キャリア・アプローチなのではないか。と思う。

参考:

キャリアドリフトのゴールは、「お客に出会う」ということ

http://hero.niiblo.jp/e476591.html

(2016.1.28)

「顧客は誰か?」を仮説検証する。

http://hero.niiblo.jp/e474544.html

(2015.11.17)

このあいだのインターンの話で書いた

「投資」と「お買いもの」のように、

もし、人生が「経営」であるとすれば、

ドラッカー先生を師と仰げば、

この5つの質問に答えなければならないだろう。

人生における

1 ミッションとは何か

は、おそらくは一生モノの問いであろうと思うし、

その時々で変わってくるのかもしれないが、

大切なのは、「顧客」に出会うことと

「顧客にとっての価値」を

目指し、考え、実行すること。

うまいこと言えば、志向し、思考し、試行すること。(笑)

で、その顧客はどこにいるのか?

と言えば、

僕としては、それぞれの人の

「過去」あるいは「経験」の中にしかいないと

思っている。

僕自身は、

2002年の不登校の中学校3年生との出会いや

ツルハシブックスでの

「やりたいことがわからない」「自信がない」

と悩みを相談する大学生との出会いが

「顧客」について明確にしてくれた。

そこで、顧客にとっての価値は何か?

を考え、実行したことが、

こどもたちの遊び場「虹のひろば」であり、

大学生の長期インターンシップ「起業家留学」であり、

ツルハシブックスそのものであり、

商店街で行った「うちのまち なじみのお店 ものがたり」であり、

中小企業の社長との夜景企画会議であるのだろうと思う。

そう。

経験の中に顧客はいて、

その「顧客」に出会うことが、

キャリアドリフト的なキャリア形成ではひとつのゴールである。

しかしそれはゴールであるとともに、

スタートラインだ。

顧客に出会えれば、

あとは価値を考え、

成果目標を設定し、計画を立てる。

あとは、いわゆるPDCAが必要になっていくのだろう。

なによりも大切なのは、

その「顧客」、あるいは「顧客にとっての価値」

に同意していること、共感していること。

だからこそ、磨かなければならない。

感性とか、スキルとか。

そのために、大学時代にもっとも有効なのが、

僕はインターンではなく、地域活動であると思う。

インターンで学べるのは主に、

PDCAのサイクルで仕事が動いていくこと。

しかし、「地域活動」をしながら、

この5つの質問を行うことにより、

それは自分自身の「経営」への問いになる。

何より、様々な人との出会いがある。

いい人も悪い人もいるだろう。

そんな中で失敗し、感性を磨きながら、

顧客に出会う。

そこから自分自身のドラッカーサイクルを回していくこと。

そうやって、人生は「経営」されていくもんなんじゃないかなあと僕は思う。

だからこそ、

大学生は地域に出て、活動することが大切だし、

それをちゃんと個人個人でも振り返ること。

そんな仕組みをつくる。

それがいまの僕のミッションかもしれない。

あなたの組織の

1 ミッション(使命)は何か?

2 顧客はだれか?

3 顧客にとって価値は何か?

4 成果は何か?

5 計画は何か?

これがなければ組織を経営するのは困難であるという。

もし、ひとりひとりの人生が、

「経営」であるとするならば、同様に、

ぼくたちは、この5つの質問に答えなければならない。

そしておそらくは、工業社会(近代社会)とは、

上の3つの質問をすっ飛ばしても

「経営」のようなものが可能であった、

非常に珍しい時代だと言っていいのではないか。

ミッションは「生活を豊かにすること」

顧客は「これから豊かになろうとする人たち」

顧客にとっての価値は「生活を便利・快適にするもの」

であり、成果とはほとんど「効率化」と呼べるようなものであった。

だから、組織は、

個別に「成果」つまり「目標」を設定し、

そこに向かって「計画」を立て、実行した。

その際にもっとも重宝されるのは、

「目標を立て、達成できる人」であることは間違いないだろう。

そして、そのような「経営」のようなものは、

ひとりひとりの個人の人生の経営についても

当てはまったのではないか。

それが、「キャリアデザイン」、つまり、

目標設定達成型キャリア、

いわゆるPDCA型キャリアであるのではないだろうか。

そして、小中学校、高校、もしかしたら大学でも行われている

「キャリア教育」は、なりたい「職業」をゴールとした、

キャリアデザイン=目標設定達成型キャリア形成

であるのではないか。

しかし、いま。

その前提が大きく崩れているのだ。

「2011年にアメリカの小学校に入学した生徒の65%は、

大学卒業時に今は存在していない仕事に就くだろう。」という、

デューク大学デビッドソン博士のニューヨークタイムズ紙へのコメント

を引用するまでもなく、「仕事」「職業」は大きく変わり始めている。

だとしたら、何をすればいいのか。

それは、冒頭の5つの質問に戻ることであると思う。

たとえば、

スタンフォード大学のクランボルツ博士のいう

「キャリアドリフト」:計画された偶発性理論

(偶然を起こして、偶然をつかむ)

これは僕的には、「顧客に出会う」という

キャリア・アプローチなのではないか。と思う。

参考:

キャリアドリフトのゴールは、「お客に出会う」ということ

http://hero.niiblo.jp/e476591.html

(2016.1.28)

「顧客は誰か?」を仮説検証する。

http://hero.niiblo.jp/e474544.html

(2015.11.17)

このあいだのインターンの話で書いた

「投資」と「お買いもの」のように、

もし、人生が「経営」であるとすれば、

ドラッカー先生を師と仰げば、

この5つの質問に答えなければならないだろう。

人生における

1 ミッションとは何か

は、おそらくは一生モノの問いであろうと思うし、

その時々で変わってくるのかもしれないが、

大切なのは、「顧客」に出会うことと

「顧客にとっての価値」を

目指し、考え、実行すること。

うまいこと言えば、志向し、思考し、試行すること。(笑)

で、その顧客はどこにいるのか?

と言えば、

僕としては、それぞれの人の

「過去」あるいは「経験」の中にしかいないと

思っている。

僕自身は、

2002年の不登校の中学校3年生との出会いや

ツルハシブックスでの

「やりたいことがわからない」「自信がない」

と悩みを相談する大学生との出会いが

「顧客」について明確にしてくれた。

そこで、顧客にとっての価値は何か?

を考え、実行したことが、

こどもたちの遊び場「虹のひろば」であり、

大学生の長期インターンシップ「起業家留学」であり、

ツルハシブックスそのものであり、

商店街で行った「うちのまち なじみのお店 ものがたり」であり、

中小企業の社長との夜景企画会議であるのだろうと思う。

そう。

経験の中に顧客はいて、

その「顧客」に出会うことが、

キャリアドリフト的なキャリア形成ではひとつのゴールである。

しかしそれはゴールであるとともに、

スタートラインだ。

顧客に出会えれば、

あとは価値を考え、

成果目標を設定し、計画を立てる。

あとは、いわゆるPDCAが必要になっていくのだろう。

なによりも大切なのは、

その「顧客」、あるいは「顧客にとっての価値」

に同意していること、共感していること。

だからこそ、磨かなければならない。

感性とか、スキルとか。

そのために、大学時代にもっとも有効なのが、

僕はインターンではなく、地域活動であると思う。

インターンで学べるのは主に、

PDCAのサイクルで仕事が動いていくこと。

しかし、「地域活動」をしながら、

この5つの質問を行うことにより、

それは自分自身の「経営」への問いになる。

何より、様々な人との出会いがある。

いい人も悪い人もいるだろう。

そんな中で失敗し、感性を磨きながら、

顧客に出会う。

そこから自分自身のドラッカーサイクルを回していくこと。

そうやって、人生は「経営」されていくもんなんじゃないかなあと僕は思う。

だからこそ、

大学生は地域に出て、活動することが大切だし、

それをちゃんと個人個人でも振り返ること。

そんな仕組みをつくる。

それがいまの僕のミッションかもしれない。

2017年05月11日

「やってみる」と「ふりかえる」

「やってみる」と「ふりかえる」

これを繰り返すことで未来は創られていく。

組織でも個人でも同じだ。

「やってみる」ことが大切だし

「ふりかえる」ことはもっと大切だ。

この習慣を、つける機会があまりにも少ない。

「自信がない」から「やってみる」が始められない。

その先にどうなるか分からないから

(目的・効果がわからないから)

「やってみる」にいたらない。

そして、「ふりかえる」に関しては

ある程度のスキルと慣れが必要になってくる気がする。

これを

大学1年次、いや、本当は

「固定的知能観」に侵されてしまう、

中学1年のときに、始められたらいい。

これを繰り返すことで未来は創られていく。

組織でも個人でも同じだ。

「やってみる」ことが大切だし

「ふりかえる」ことはもっと大切だ。

この習慣を、つける機会があまりにも少ない。

「自信がない」から「やってみる」が始められない。

その先にどうなるか分からないから

(目的・効果がわからないから)

「やってみる」にいたらない。

そして、「ふりかえる」に関しては

ある程度のスキルと慣れが必要になってくる気がする。

これを

大学1年次、いや、本当は

「固定的知能観」に侵されてしまう、

中学1年のときに、始められたらいい。

2017年05月10日

現代の聖職者

「情報の文明学」(梅棹忠夫 中公文庫)

まさかの。

おととい読んでいた本に引用されていたので、

ほしいなあと思っていたら、近所のブックオフにありました。

108円。読書運、まだまだあるね。

まだ読み始めだけど

面白かったので。

情報業の先駆者たち、と題された

「情報産業としての教育、宗教」の項

~~~以下引用

より組織的に、情報を売ることを

業務としてのは「教育」の仕事であった。

現実に、一定の情報を伝達することによって、

伝達者の生活がまかなわれ、

伝達組織が維持されるものである以上は、

基本的構造は同じである。

その意味では、

組織化された教育制度そのものが、

現代における情報産業の先駆型なのである。

その意味からも、

ラジオ、テレビの放送人たちを

「現代の聖職者」とよんでも、かならずしも

見当ちがいではないはずである。

宗教集団とは、

神を情報源とするところの、情報伝達者の組織である。

「神聖化」という特殊処理をうけた

一定のタイプの情報を大衆に伝達すれば、

その伝達行為によって生活をささえることが

できるということを発見したとき、情報業の先駆形態としての

宗教が発生し、職業的宗教家が誕生したのであった。

~~~以上引用

なるほど。

情報産業というのは、現代において生まれたものではなく、

昔から存在し、教育と宗教もそれによって、

職業として成り立つ(すなわち食べていける)としたら

それは情報産業に他ならないのだという。

うむうむ。

まだ読み進めていないので、

どう展開するかわからないのだけど、

そこに近代社会的な「効率化」が加わると、

何かが変化するのかなと思う。

効率化は記号化を生み、

システム化は、提供者と消費者の違いを生む。

これはおもしろそうです。

2017年05月09日

いまこの瞬間と、その先にある未来に共感していること

プロジェクトデザインの相談をいただいた。

非営利プロジェクトをどう設計したらいいのか?

という問い。

経験からいけば、大切なのは、

1 「人」:誰と一緒にやるか。

2 「コンセプト」:そのプロジェクトはだれを幸せにするか。

3 「未来予想図」:その幸せにするプロセスをぐるぐる回していくと何が起こるのか。

そしてふたたび

1 「人」:その未来予想図の中に誰と一緒にいるのか。

ともどっていくのだろう。

1はメンバーであり、パートナー団体、あるいは個人になるだろう。

実はここが一番大切な気がする。

「この人と何かやってみたい。」

それこそが原動力な気がする。

武蔵新城のプロジェクトでも、

石井秀和さんがいたから、

始められる気がした。

そして何より、楽しいミーティング。

これに尽きる。

ミーティングの目的は、

もちろん何かを決定したり、議論することなのだろうけど、

それはメールやスカイプでもできるだろう、って。

実際、スカイプミーティングなどは

日常的にやられているだろう。

しかし、大切なのは4月23日のブログにも書いたけど

感性をチューニングすること。

参考:2017年4月23日

http://hero.niiblo.jp/e484576.html

「ミーティング」とは感性をチューニングすること

「感じ」から始まり、「感じ」で終わること。

そして、「安心空間をつくること」

参考:2013年4月27日

http://hero.niiblo.jp/e258809.html

会議を変えれば、世界が変わる

ミーティングの場を

誰でも発言してよい「安心空間」にすること。

そうやって、ミーティングの時間そのものを

「擬似的な居場所」にすることができるのかもしれない。

そうやって、ミーティングに安心空間をつくっていくことで、

ミーティングの場に行きたくなる⇒みんなに会いたくなる

というサイクルを回していく。

そのうちに

「コンセプト」と「未来予想図」

がチューニングされてくる。

それは、

言葉にすることが大切なのではなくて、

共有することが大切なのであって。

どちらかというと、

言語化される以外の要素のほうが大切な気がする。

いまこの瞬間と、その先にある未来に共感していること。

それがプロジェクトが進んでいく原動力かなあと思います。

僕自身が、楽しい問いをいただきました。

ありがとうございました。

非営利プロジェクトをどう設計したらいいのか?

という問い。

経験からいけば、大切なのは、

1 「人」:誰と一緒にやるか。

2 「コンセプト」:そのプロジェクトはだれを幸せにするか。

3 「未来予想図」:その幸せにするプロセスをぐるぐる回していくと何が起こるのか。

そしてふたたび

1 「人」:その未来予想図の中に誰と一緒にいるのか。

ともどっていくのだろう。

1はメンバーであり、パートナー団体、あるいは個人になるだろう。

実はここが一番大切な気がする。

「この人と何かやってみたい。」

それこそが原動力な気がする。

武蔵新城のプロジェクトでも、

石井秀和さんがいたから、

始められる気がした。

そして何より、楽しいミーティング。

これに尽きる。

ミーティングの目的は、

もちろん何かを決定したり、議論することなのだろうけど、

それはメールやスカイプでもできるだろう、って。

実際、スカイプミーティングなどは

日常的にやられているだろう。

しかし、大切なのは4月23日のブログにも書いたけど

感性をチューニングすること。

参考:2017年4月23日

http://hero.niiblo.jp/e484576.html

「ミーティング」とは感性をチューニングすること

「感じ」から始まり、「感じ」で終わること。

そして、「安心空間をつくること」

参考:2013年4月27日

http://hero.niiblo.jp/e258809.html

会議を変えれば、世界が変わる

ミーティングの場を

誰でも発言してよい「安心空間」にすること。

そうやって、ミーティングの時間そのものを

「擬似的な居場所」にすることができるのかもしれない。

そうやって、ミーティングに安心空間をつくっていくことで、

ミーティングの場に行きたくなる⇒みんなに会いたくなる

というサイクルを回していく。

そのうちに

「コンセプト」と「未来予想図」

がチューニングされてくる。

それは、

言葉にすることが大切なのではなくて、

共有することが大切なのであって。

どちらかというと、

言語化される以外の要素のほうが大切な気がする。

いまこの瞬間と、その先にある未来に共感していること。

それがプロジェクトが進んでいく原動力かなあと思います。

僕自身が、楽しい問いをいただきました。

ありがとうございました。

2017年05月08日

「お買いもの」化しないインターン

「みんな、どんなふうに働いて生きてゆくの?」(西村佳哲 弘文堂)

まだまだ続く西村さん読み直しキャンペーン。

手持ちもものがあったはずなのだけど、

井上有紀さんから借りました。

今回も名言だらけだったのだけど、

一番響いたのは江弘毅さんのところ。

岸和田に生まれ、だんじり祭りで育った

江さんのひとことひとことが沁みる。

大人になる、ってどういうことだろう。

と西村さんから問うところから始まる。

~~~以下メモ

「何で食べてんの?」っていう問いの立て方が

一般的ですよね。

でも、そうとも言えるし、そうでないとも言えるなっていう。

経済軸で判断しすぎなん違うかと。

少なくとも、僕が育ったような街でいうところの「大人」は、

こんだけ出来るとか、稼げるとか、

世の中動かせるとか、そういうことではない。

よき先輩に成り得るか。

大人になるということは、誰かを大人にしたということでしか、なれへんのです。

誰かの先輩なり師匠になって、

その後輩や弟子が「あの人に大人にしてもろた」っていう。

大人になるっていうのは、別の言い方をすると、

責任の取りようとかなんですね。

責任っていうのは、取るもんじゃなくて全うするもんです。

今の社会はわかりやすいことばっかり通りが良くて、

仕事というものも経済軸を前面にして測られますよね。

さっきの自立や生計の話もそうだし、

お金儲けや経済活動にスコーンとアクセスするような見方が

たたき込まれていて。

消費者というのは横着やと思う。

いつも「何してくれんねん」「俺を満足させろ」って。

でもそんな人間関係って、消費以外の世界ではありえへんやないですか。

経済軸というのはとにかくわかりやすさを求めます。

そして誰もが三ツ星の店に行って

一万円払えば、一万円のものを享受できると思っている。

そもそも価値というのは、わかる人間にしかわからへん。

しかもほんまは、お好み焼きとうどんと洋食と寿司は、

近所のが一番うまいって思ってんねんから(笑)

ところで、フランス料理の記事って実は書きやすいんですよ。

シェフがリヨンのポール・ボキューズで4年修行して、

そこから帰ってきてどこどこに入って。

料理はバルバリー種の鴨をつかっていて、

チーズはどこ産のなんとかでワインの葡萄の品種は何って。

記号やデータを並べていけば書ける。

でも大阪のお好み焼き屋に行くとね、

「おっちゃん、むちゃくちゃうまいですね。これ何入ってるんですか?」

って聞いても、「小麦粉と塩と味の素や」って。

「豚肉も最高ですね。どこのですか?」って言うたら、

「近所の肉屋で買うとる。」って。

「キャベツはどこ産で?」と聞こうものなら、

「おまえ何しにきたんや」っていう話です(笑)。

容易に情報化できない。けど事実性がある。

そうしたら、どういうふうにして私は馴染んでいったかとか、

その店の言葉をつかうようになったかとか。

要するに消費される記号やなくて、

経験やコミュニケーションの有りよう、関係性でしか書けない。

「ミーツ」は自分が編集長になった真ん中あたりからは、

もうそういう記事づくりをしていました。

でもそういうのを情報化して、

誰もかもを消費者にしようとする価値軸は、

会社の中でも前面に出てきやすくて。

高度情報化社会っていうのは、情報にする技術が発達した社会のことじゃない。

容易に記号化したり、数値化できるものばかりを集めた社会のことだと思う。

「もうそんなん止めたれ」と思って。

でも本来、学ぶということは、

自分が何をわかっていないかもわかっていないわけです。

その初めの時点で「こういう勉強して何になんねん?」

なんて問いを立てていたら、何にもならへんだろうし、

誰にも学ぶ必要ないやないですか。

~~~ここまでメモ

このまえ、有紀ちゃんと話していたのは、

「商品化」と「消費財化」のリスクについて。

企業インターンに対して、田舎インターンを「価値づける」

ことはとても大切なことだと思うけど。

それを「プログラム化」することだと

安易に考えないほうがいいのではないか、ということ。

「プログラム化」し、「得られる経験」を言葉化すると、

そのインターンプログラムは商品になり、消費財化してしまう。

この文章で言えば、「記号」化するということ。

つまり、インターンが「お買いもの」になってしまう

ことを意味する。

大学生の時に身につけるべきは、

「お買いもの」ではなく、「投資」ではないだろうか。

今すぐに役立つのではないけど、

長期的に見たら、効いてくるのではないか。

そんなことを、感性で判断して、行動することではないか。

冒頭の江さんの「大人になる」っていうことは、

誰かに「大人にしてもろた」って言ってもらうことだという。

それは決して、「誰かを大人にする」という

行為ではなく、向こうが勝手に自分を見て、学び、

大人にしてもらう、のだ。

うっかり私たちは、「記号」のような経験を集めて、

大人になったような気になってしまう。

よくわからないから、やる。

価値とは何かを問い続けながらやる。

そこでやってみたことを振り返ることで、

自分の学びに変えていく。

それを時間が経ってから、経験と呼ぶような、

そんなインターンを作れないだろうか。