2017年05月23日

「心を開く」をデザインする

http://hero.niiblo.jp/e484552.html

「心を開く」から始まる。

(17.4.20)

http://hero.niiblo.jp/e484560.html

本屋というプロセス・デザイン

(17.4.21)

のつづき。

結果論なのだけど、

僕がやってきたことは、

「心を開く」をデザインする。

だったのかもしれない、という仮説

そういう意味でのポートフォリオは

1 まきどき村の人生最高の朝ごはん。

1999年~現在。

毎週日曜日朝6時集合。

早すぎる。

まきどき村1年目の1999年8月1日。

神奈川県から来たお客さんに

竹炭焼きをするための竹割りをやってもらうため、

猛暑だったので朝7時集合したのが始まり。

あとは朝市が7時から近所でやっていたため、

そこの試食の漬物を食べるために、

そこでご飯を食べる、という活動が始まった。

現在でも

1 旧庄屋佐藤家に6時集合

2 畑作業

3 買い出し

4 朝食づくり

5 朝ごはん

でおおむね朝9時半には解散している。

ここのポイントは

・朝6時集合で化粧とかする暇がない。

・農作業とか囲炉裏の煙の匂いがつくので、いい服では来れない。

・農作業や朝食づくりなど、作業を共にするので、仲良くなる。

・一緒に食べる。

・地域のじいちゃんや歴史などがあって、話のネタがある。

うん。

こうやって書くと、なかなかできないデザインだなあと。

2 粟島での大学生向けプログラム

2012年~2014年

大学のプログラムや島開きの手伝い、カフェの工事など、

粟島で行った大学生向けのプログラム。

ここでのポイントは、なんといっても

1 船に乗り、離島に渡る

というところ。

ここには心を開くプロセスがあると思う。

そして人口300人の島、粟島では、

特にオフシーズンに行くと、村ですれ違う人がみな、話しかけてくる。

民宿に2泊しようものなら、

「今日はどうするんだ?」と聞かれて、

場合によっては車を貸してやる、って言われる。

民宿の代金にレンタカー代も入ってる。(笑)

そして2日目には

「ただいま~」と言って帰っていくのだろう。

自然、そして人。

本当の意味での「開放」がここにある。

「自分が好きになれない」

っていう悩みを抱える大学生や20代の人には

粟島に2泊することをおすすめしたい。

ご相談ください。

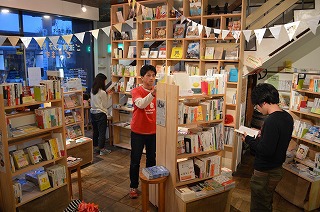

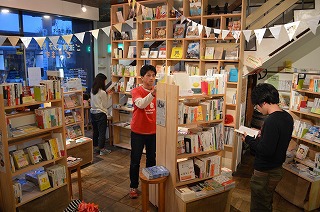

3 ツルハシブックス

2011年~2016年:新潟市西区内野駅前にあった本屋

ツルハシブックスでは、

「偶然」を演出することによって、

「心を開く」を実現してきたのではないか。

1 入店した瞬間に「こんにちは」と声をかける。

2 店内の説明をする。

3 お菓子を食べてもらう。

お菓子を食べてもらう際に

「差し入れでもらったんですけど」

とすすめるのがポイントだ。

差し入れでもらったのだけど、

甘いものが苦手で食べきれない。

とか言うと、たいていの場合は食べてくれる。

あとは、

「差し入れの来る本屋さん」であるという

いいイメージが湧く。

そこで出会う「偶然」が、

次のアクションへの背中を押す。

4 暗やみ本屋ハックツ

もともとは「地下古本コーナーHAKKUTSU」という名前で、

新潟市のツルハシブックスにあったのだけど、

今は、東京練馬区・上石神井と、大阪旭区・千林で行っている。

10代限定の暗やみで行っている古本屋さん。

こちらも10代の若者にとっては、

・暗やみであることで非日常感がある。

・寄贈者のメッセージを感じ取ることが求められる。

・ハックツし終わった後に話ができる、または自分もスタッフになれる。

また、こちらは寄贈する大人にとっても、

・10代に本を贈る読書会では、自分の10代のころの

エピソードを語ることになり、自己開示が起こる。

5 大学生×若手社会人の紙芝居プレゼンによるコミュニケーション力講座

「カタリバ」をモデルにした大学生のキャリア教育モデル。

社会人が紙芝居をつくり、

それをもとに、学生とコミュニケーションする。

その後、学生自身が自分の紙芝居を作成、プレゼンする。

紙芝居というツールが、距離を縮め、心を開くことになる。

番外 ミーティングファシリテーション

・アイスブレイクで「最近会ったよかったこと」

終わるときに「今日の感想」をいう

を繰り返すことで、気持ちを出す練習をする。

フルネームで名前をいうことがポイント。出身もあったらよい

・カタルタ:予想外のことを言うことができるツール

・1度は休憩を入れる。休憩の際はトイレに行く。

心を開く。

オープンマインドをつくる。

そこから始まるのだろうな。

以上の活動をしてきて、なんとなく見えてきた、

若者の心を開く方法。

・船に乗って離島に渡る。

・一緒につくって食べる。

・「偶然」をプロデュースする。

そして何より、僕が大切だと思うのは、

・いい加減な大人に出会う。

ことなのではないかな、と思う。

多様な、っていうよりは、

「ああ、そんなんでいいんだ。」

っていう安心感を与えてくれるような大人に出会うこと。

そうやって、心が開いていく。

そういう意味でも、僕は、その仕事、

向いているような気がします。

新しい肩書き、できました。

「オープン・マインド・デザイナー」

のニシダタクジです。

いや、あやしい。

あやしすぎる。

ココロヒラキストとかにしときますか。笑。

「心を開く」から始まる。

(17.4.20)

http://hero.niiblo.jp/e484560.html

本屋というプロセス・デザイン

(17.4.21)

のつづき。

結果論なのだけど、

僕がやってきたことは、

「心を開く」をデザインする。

だったのかもしれない、という仮説

そういう意味でのポートフォリオは

1 まきどき村の人生最高の朝ごはん。

1999年~現在。

毎週日曜日朝6時集合。

早すぎる。

まきどき村1年目の1999年8月1日。

神奈川県から来たお客さんに

竹炭焼きをするための竹割りをやってもらうため、

猛暑だったので朝7時集合したのが始まり。

あとは朝市が7時から近所でやっていたため、

そこの試食の漬物を食べるために、

そこでご飯を食べる、という活動が始まった。

現在でも

1 旧庄屋佐藤家に6時集合

2 畑作業

3 買い出し

4 朝食づくり

5 朝ごはん

でおおむね朝9時半には解散している。

ここのポイントは

・朝6時集合で化粧とかする暇がない。

・農作業とか囲炉裏の煙の匂いがつくので、いい服では来れない。

・農作業や朝食づくりなど、作業を共にするので、仲良くなる。

・一緒に食べる。

・地域のじいちゃんや歴史などがあって、話のネタがある。

うん。

こうやって書くと、なかなかできないデザインだなあと。

2 粟島での大学生向けプログラム

2012年~2014年

大学のプログラムや島開きの手伝い、カフェの工事など、

粟島で行った大学生向けのプログラム。

ここでのポイントは、なんといっても

1 船に乗り、離島に渡る

というところ。

ここには心を開くプロセスがあると思う。

そして人口300人の島、粟島では、

特にオフシーズンに行くと、村ですれ違う人がみな、話しかけてくる。

民宿に2泊しようものなら、

「今日はどうするんだ?」と聞かれて、

場合によっては車を貸してやる、って言われる。

民宿の代金にレンタカー代も入ってる。(笑)

そして2日目には

「ただいま~」と言って帰っていくのだろう。

自然、そして人。

本当の意味での「開放」がここにある。

「自分が好きになれない」

っていう悩みを抱える大学生や20代の人には

粟島に2泊することをおすすめしたい。

ご相談ください。

3 ツルハシブックス

2011年~2016年:新潟市西区内野駅前にあった本屋

ツルハシブックスでは、

「偶然」を演出することによって、

「心を開く」を実現してきたのではないか。

1 入店した瞬間に「こんにちは」と声をかける。

2 店内の説明をする。

3 お菓子を食べてもらう。

お菓子を食べてもらう際に

「差し入れでもらったんですけど」

とすすめるのがポイントだ。

差し入れでもらったのだけど、

甘いものが苦手で食べきれない。

とか言うと、たいていの場合は食べてくれる。

あとは、

「差し入れの来る本屋さん」であるという

いいイメージが湧く。

そこで出会う「偶然」が、

次のアクションへの背中を押す。

4 暗やみ本屋ハックツ

もともとは「地下古本コーナーHAKKUTSU」という名前で、

新潟市のツルハシブックスにあったのだけど、

今は、東京練馬区・上石神井と、大阪旭区・千林で行っている。

10代限定の暗やみで行っている古本屋さん。

こちらも10代の若者にとっては、

・暗やみであることで非日常感がある。

・寄贈者のメッセージを感じ取ることが求められる。

・ハックツし終わった後に話ができる、または自分もスタッフになれる。

また、こちらは寄贈する大人にとっても、

・10代に本を贈る読書会では、自分の10代のころの

エピソードを語ることになり、自己開示が起こる。

5 大学生×若手社会人の紙芝居プレゼンによるコミュニケーション力講座

「カタリバ」をモデルにした大学生のキャリア教育モデル。

社会人が紙芝居をつくり、

それをもとに、学生とコミュニケーションする。

その後、学生自身が自分の紙芝居を作成、プレゼンする。

紙芝居というツールが、距離を縮め、心を開くことになる。

番外 ミーティングファシリテーション

・アイスブレイクで「最近会ったよかったこと」

終わるときに「今日の感想」をいう

を繰り返すことで、気持ちを出す練習をする。

フルネームで名前をいうことがポイント。出身もあったらよい

・カタルタ:予想外のことを言うことができるツール

・1度は休憩を入れる。休憩の際はトイレに行く。

心を開く。

オープンマインドをつくる。

そこから始まるのだろうな。

以上の活動をしてきて、なんとなく見えてきた、

若者の心を開く方法。

・船に乗って離島に渡る。

・一緒につくって食べる。

・「偶然」をプロデュースする。

そして何より、僕が大切だと思うのは、

・いい加減な大人に出会う。

ことなのではないかな、と思う。

多様な、っていうよりは、

「ああ、そんなんでいいんだ。」

っていう安心感を与えてくれるような大人に出会うこと。

そうやって、心が開いていく。

そういう意味でも、僕は、その仕事、

向いているような気がします。

新しい肩書き、できました。

「オープン・マインド・デザイナー」

のニシダタクジです。

いや、あやしい。

あやしすぎる。

ココロヒラキストとかにしときますか。笑。

Posted by ニシダタクジ at 05:46│Comments(0)

│アイデア

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。