2015年02月28日

アイデアは降臨する

「考え方の考え方」(指南役 大和書房)

ブックオフで見つけてしまいましが、

いいですね、これ。

企画塾のネタに使えます。

「アイデアは降臨する」

やっぱこれですね。

「若い人の柔軟な発想で」

「学生の若者らしいアイデアを」

とか言っている人は読んだほうがいい1冊。

ジェームス・W・ヤングの名著

「アイデアのつくり方」によると

その工程は次のような流れになる

1 資料を集める

2 集めた資料を咀嚼する。

3 いったん、対象から離れ、他のことをやる。

4 アイデアが降臨する。

そしてヤングが残した言葉がこれ。

「アイデアとは、既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない」

つまり、アイデアとは、

「0から1を生み出す」行為ではなく、

自分の頭の中にある

「2つ以上の組み合わせ」に過ぎないと説いている。

0⇒1ではなく、X+Y=Zだと。

したがって、アイデアを降臨させるために

第一に求められるのは、

そのベースとなる知識の「蓄積」と「咀嚼」である。

ある分野のアイデアがほしければ、

まずはその分野の情報を徹底して仕入れ、

咀嚼すること。

そうして資料のストックが増えるほど、

その組み合わせのパターンも増え、

アイデアが降臨する機会が増えるのである。

これは経験則であるが、

脳科学者の池谷裕二さんによると、

アイデアが降臨する構造とは、

「記憶とは、脳の神経細胞が結びついた

神経回路、ネットワークに保存されています。

しかし、神経細胞には限りがあるので、

1つの神経細胞が複数のネットワークに参加しています。

このとき、ある神経細胞を介して2つのネットワーク(記憶)が

結びつくことがあり、それが創造という行為です。」

なのだという。

2つの記憶を出会わせるためには、

いったん寝かせる、というか

作業から離れることが重要なのだ言う。

頭の中をクリアにし、

脳の神経細胞の中の2人が出会う機会をつくる。

こうして、ある日突然、アイデアは降臨するのである。

なるほど。

だから、ワークショップで

アイデア出しをしているときは、

休憩を入れなければいけないのだなあ。

おせんべい食べたり、コーヒー飲んだり。

その場から離れることが重要なのだなあと思った。

意識的にそんな時間をつくっていこうかな。

2015年02月27日

「理解しえぬもの」という未来

「Communication Shift」(「モノを売る」から「社会をよくする」コミュニケーションへ 並河進 羽鳥書店)

4回目の登場。

いやあ、もったいなくて、

ちょっとずつ読んでます。

おもしろすぎる。

今回はココ

哲学者エマニュエル・レヴィナスの話。

ハイデガーが

「正義とは10000人の国があったら、10000人すべてが正しいと信じること」

だというのに対し、

レヴィナスは、たとえば

ここに10000人の国があって、10000人の人が「理解しえぬもの」が

その国に現れたとき、それでも「理解しえぬままに」それを受け入れよう、と。

それこそが本当の正義なんだ、と。

なぜ「理解しえぬもの」を受け入れるのかというと、

それが平和をもたらすからではなく、

人は本来的に、自分の「理解しえぬもの」に、

未来や可能性を感じるようにできている、

「理解しえぬもの」への渇望がある、からなんだそうです。

いやあ、そうなんだ。

すごいな、これは。

やっぱり正解か不正解かっていう

教育をずっと受けてきちゃうと、

「理解できるかできないか?」

みたいな話になっちゃうんだよね。

よく大学生が

「親や周囲の友達に理解してもらえない。」

とか悩んでいるのだけど、

やっぱり人間の言語化能力には限界があるから、

それって当然なんだよね。

理解されなければならないって

いうのを超えていかないといけないのだろうと思う。

いや、そもそも

未来とか希望とか可能性とかって

「理解しえぬもの」の中にあるんだって。

それに人間は本質的にワクワクしちゃうってことですよね。

いやあ。

ホントに素敵な本だなあ。

キャリア教育に携わる人も必読です。

2015年02月26日

カタリ場という即興劇

カタリバいばらき準備室

のデビュー戦を見学してきました。

実は初のカタリ場現場見学でした。

高校の体育館に

集まった1年生が

3,4人ずつに分かれ、センパイのもとに行く。

しばし座談会的な時間。

その後、4名の先輩による

紙芝居プレゼンテーション。

ここで行われる

強烈な自己開示。

生身の大学生が

等身大の言葉で自らの

葛藤を描いた紙芝居。

ここで一気に空気感が変わる。

このあと、2つに分かれて、

1つは引き続き紙芝居を聞く。

もう1つは、座談会のところに戻って振り返る。

最後にもう一度座談会のところに集まって、

振り返りをし、最後に約束カードを記入して

小さな行動につなげていく。

カタリ場とは、

「主体的に将来を考えるっきっかけを与える

動機付けキャリア学習プログラム」(カタリバパンフレットより)

このひとつひとつで

キャストと呼ばれるスタッフの大学生たちも

悩みながら、振り返りながら、

ひとつの「カタリ場」を作っていく。

きっとそういう感じが

あの空気感を生み出しているのだろうと思った。

本音と本音。

悩みと悩み。

少し年上の存在だからこそ、

響きあう何か。

そんな即興劇のような「カタリ場」を

見せてもらった。

僕自身の学びは、以下の3つ。

1 強烈な自己開示とそのタイミング

2 心に問いを残すということ。

3 価値観の揺らいだ瞬間を言語化して伝える

1 強烈な自己開示とそのタイミング

紙芝居をやるキャストから

それぞれ強烈な自己開示が行われる。

不安、満たされない気持ち、弱さ。

どうやって生きていけばいい?

わかんない。

大学生の生身の言葉が胸に突き刺さる。

自分も自分を出していいかもしれない、と思う。

それが座談会につながっていくのだろう。

そして、振り返りで気になったのは

その自己開示のタイミング。

座談会においては、

おもに高校生の話を引き出す、

ことが求められる。

その際にも関係性構築や

自身の自己開示もある程度必要になってくるだろう。

そのタイミングと量は、

回数を重ねても常に試行錯誤というか、ライブの中で

精一杯やるしかない。

2 心に問いを残すということ

わずか2時間。

そのあいだに残せることは、

なんだろうか。

それは、問いなのだろうと思う。

いま自分もまさに向き合っている問い。

それを全力で表現することで、

高校生に問いを残せたらいいと思う。

これは、カタリ場に限らず、

講演や勉強会など、すべての場で

心に留めておきたいなあと思う。

3 価値観の揺らいだ瞬間を言語化して伝える

今回。

これがもっとも大きかったのかもしれない。

高校生にとって

(おそらくは大学1年生にとっても)

一番大切なこと(だと僕が考えること)は、

「価値観が揺らぐ」ことではないかと思う。

今まで信じてきた価値観

(たとえば「勉強していい大学に入ると幸せになれる」や

「親の言うことを聞くことが一番大切」

あるいは「自分が一番努力をしてきた」など)

が揺るがされる瞬間。

これをどう言語化して伝えるか?

はすごく大切なことだと思った。

これまで、僕は

「機会提供」に価値があると言い続けてきた。

古本コーナー「HAKKUTSU」はまさに

機会提供そのものだ。そこに目的はない。

その機会提供の

「機会」のもっとも大切な部分のひとつは

この「価値観が揺らぐ」機会の提供ということになるのだと改めて思った。

それを学校現場の中で、

学年全体に向けて行う

カタリ場のパワフルさに、

僕は圧倒されていた。

僕自身はツルハシブックスという場で

機会提供しようと思ってきた。

そういう意味では、

カタリバが目指しているものと

究極的には同じものなのかもしれない。

カタリ場の魅力は、

自発的意志がなくても、

その学校に行っている限り、

それを享受できるということ。

ツルハシブックスの弱さは

駅前にあるとは言え、あのドアを

開けなければならないということ。

逆に強みは、

より多様性に富んだ人たちが

その空間には存在しているということ。

カタリ場のようなインパクトには欠けるけど、

じわじわと自己開示する瞬間を作れたらいいなと思う。

「機会提供」の「機会」のもっとも大きなものは、

「価値観の揺らぐ瞬間」であると

あらためて思ったカタリ場見学デビューでした。

それにしても、

いいお芝居を観た後のような感覚が

今朝も残っています。

カタリ場という

生涯1度限りの即興劇を一緒につくっていく。

この瞬間を燃焼すること。

僕もそんなふうに生きていきたいなあと思いました。

のデビュー戦を見学してきました。

実は初のカタリ場現場見学でした。

高校の体育館に

集まった1年生が

3,4人ずつに分かれ、センパイのもとに行く。

しばし座談会的な時間。

その後、4名の先輩による

紙芝居プレゼンテーション。

ここで行われる

強烈な自己開示。

生身の大学生が

等身大の言葉で自らの

葛藤を描いた紙芝居。

ここで一気に空気感が変わる。

このあと、2つに分かれて、

1つは引き続き紙芝居を聞く。

もう1つは、座談会のところに戻って振り返る。

最後にもう一度座談会のところに集まって、

振り返りをし、最後に約束カードを記入して

小さな行動につなげていく。

カタリ場とは、

「主体的に将来を考えるっきっかけを与える

動機付けキャリア学習プログラム」(カタリバパンフレットより)

このひとつひとつで

キャストと呼ばれるスタッフの大学生たちも

悩みながら、振り返りながら、

ひとつの「カタリ場」を作っていく。

きっとそういう感じが

あの空気感を生み出しているのだろうと思った。

本音と本音。

悩みと悩み。

少し年上の存在だからこそ、

響きあう何か。

そんな即興劇のような「カタリ場」を

見せてもらった。

僕自身の学びは、以下の3つ。

1 強烈な自己開示とそのタイミング

2 心に問いを残すということ。

3 価値観の揺らいだ瞬間を言語化して伝える

1 強烈な自己開示とそのタイミング

紙芝居をやるキャストから

それぞれ強烈な自己開示が行われる。

不安、満たされない気持ち、弱さ。

どうやって生きていけばいい?

わかんない。

大学生の生身の言葉が胸に突き刺さる。

自分も自分を出していいかもしれない、と思う。

それが座談会につながっていくのだろう。

そして、振り返りで気になったのは

その自己開示のタイミング。

座談会においては、

おもに高校生の話を引き出す、

ことが求められる。

その際にも関係性構築や

自身の自己開示もある程度必要になってくるだろう。

そのタイミングと量は、

回数を重ねても常に試行錯誤というか、ライブの中で

精一杯やるしかない。

2 心に問いを残すということ

わずか2時間。

そのあいだに残せることは、

なんだろうか。

それは、問いなのだろうと思う。

いま自分もまさに向き合っている問い。

それを全力で表現することで、

高校生に問いを残せたらいいと思う。

これは、カタリ場に限らず、

講演や勉強会など、すべての場で

心に留めておきたいなあと思う。

3 価値観の揺らいだ瞬間を言語化して伝える

今回。

これがもっとも大きかったのかもしれない。

高校生にとって

(おそらくは大学1年生にとっても)

一番大切なこと(だと僕が考えること)は、

「価値観が揺らぐ」ことではないかと思う。

今まで信じてきた価値観

(たとえば「勉強していい大学に入ると幸せになれる」や

「親の言うことを聞くことが一番大切」

あるいは「自分が一番努力をしてきた」など)

が揺るがされる瞬間。

これをどう言語化して伝えるか?

はすごく大切なことだと思った。

これまで、僕は

「機会提供」に価値があると言い続けてきた。

古本コーナー「HAKKUTSU」はまさに

機会提供そのものだ。そこに目的はない。

その機会提供の

「機会」のもっとも大切な部分のひとつは

この「価値観が揺らぐ」機会の提供ということになるのだと改めて思った。

それを学校現場の中で、

学年全体に向けて行う

カタリ場のパワフルさに、

僕は圧倒されていた。

僕自身はツルハシブックスという場で

機会提供しようと思ってきた。

そういう意味では、

カタリバが目指しているものと

究極的には同じものなのかもしれない。

カタリ場の魅力は、

自発的意志がなくても、

その学校に行っている限り、

それを享受できるということ。

ツルハシブックスの弱さは

駅前にあるとは言え、あのドアを

開けなければならないということ。

逆に強みは、

より多様性に富んだ人たちが

その空間には存在しているということ。

カタリ場のようなインパクトには欠けるけど、

じわじわと自己開示する瞬間を作れたらいいなと思う。

「機会提供」の「機会」のもっとも大きなものは、

「価値観の揺らぐ瞬間」であると

あらためて思ったカタリ場見学デビューでした。

それにしても、

いいお芝居を観た後のような感覚が

今朝も残っています。

カタリ場という

生涯1度限りの即興劇を一緒につくっていく。

この瞬間を燃焼すること。

僕もそんなふうに生きていきたいなあと思いました。

2015年02月25日

旗を立て、力を結集させていく。

「やるべきだけど、誰もやっていないこと」

を国、県、市町村、NPO、プロボノ、広告会社、メーカー、企業、メディア、生活者

そういったマルチステークホルダー(さまざまな利害関係者)

が一緒になって実現するということを僕はやりたいんです。

この人からは「アイデア」があるかもしれない、

この人からは「時間」があるかもしれない、と。

お金だけ出したい人。時間だけ出したい人。

スキルだけ出したい人。いろんな人がいる。

その人たちを、ミッションに向かって、

説明責任を果たすのが、プロデューサーの役目だから。

(並河進さんと石川淳哉 (株)ドリームデザインCEO プロデューサーの対談より)

「Communication Shift」(「モノを売る」から「社会をよくする」コミュニケーションへ 並河進 羽鳥書店)

は面白いなあ。

「伝える」ということに向き合える1冊。

新潟でやるのと、

東京でやるのとの違いは、

マルチステークホルダーにつながりやすいことかもしれない。

そういえば、今まで「プロボノ」っていう視点はあまりなかったなと。

共感できる旗が立てられれば、

いろんな力を結集して、

その世界の実現に向かって行けるんだなあと。

並河さんは、

これからの広告が目指すものについて、

こう語る。

これまで、広告は、

市場経済の中の

お金⇔モノ・サービス

の⇔の部分を促すものだったが、

これからは真ん中に

「社会をよくする!そのための何か」があり、

そこに向かって

お金や知恵、時間、アイデア、モノが結集していく⇒

その⇒を促すものにこれからの広告ははなっていくと言う。

なるほど。

広告という技術を

社会をよくするものに使っていく。

そんな並河さんの心意気が伝わる本。

これを読んで、

NPOとか企業とかっていう

くくりがどうでもいいなあと思った。

NPOも企業も自治体も

「箱」に過ぎない。

その箱の中にいるひとりひとりが

どんな世界を目指して、

いま、目の前の人とどう対話していくか、

どんな人とチームを組んでやっていくか、

そこに尽きるのではないかと思った。

その積み重ねが社会を少しずつ、

あるいは劇的に変えていく。

みんなが結集できる旗を立てる。

それがプロデューサーの役割。

将来に悩む15歳に「多様な価値観」を届ける。

まだうまく言語化できていないけど、

3月から動き出す「暗やみ本屋 ハックツ」は

きっとそういう場所。

副次的に

若者と地域の人たちのコミュニティが形成され、

そこは居場所になっていく。

そんな場所が東京に無数にできたら、

世の中はもっと楽しくなる、気がする。

広告会社の人、プロボノやってくれないかな。

ツルハシブックスでは劇団員を募集しています。

東京近郊の方、一緒にハックツを作りませんか?

http://tsuruhashi.skr.jp/boshu

を国、県、市町村、NPO、プロボノ、広告会社、メーカー、企業、メディア、生活者

そういったマルチステークホルダー(さまざまな利害関係者)

が一緒になって実現するということを僕はやりたいんです。

この人からは「アイデア」があるかもしれない、

この人からは「時間」があるかもしれない、と。

お金だけ出したい人。時間だけ出したい人。

スキルだけ出したい人。いろんな人がいる。

その人たちを、ミッションに向かって、

説明責任を果たすのが、プロデューサーの役目だから。

(並河進さんと石川淳哉 (株)ドリームデザインCEO プロデューサーの対談より)

「Communication Shift」(「モノを売る」から「社会をよくする」コミュニケーションへ 並河進 羽鳥書店)

は面白いなあ。

「伝える」ということに向き合える1冊。

新潟でやるのと、

東京でやるのとの違いは、

マルチステークホルダーにつながりやすいことかもしれない。

そういえば、今まで「プロボノ」っていう視点はあまりなかったなと。

共感できる旗が立てられれば、

いろんな力を結集して、

その世界の実現に向かって行けるんだなあと。

並河さんは、

これからの広告が目指すものについて、

こう語る。

これまで、広告は、

市場経済の中の

お金⇔モノ・サービス

の⇔の部分を促すものだったが、

これからは真ん中に

「社会をよくする!そのための何か」があり、

そこに向かって

お金や知恵、時間、アイデア、モノが結集していく⇒

その⇒を促すものにこれからの広告ははなっていくと言う。

なるほど。

広告という技術を

社会をよくするものに使っていく。

そんな並河さんの心意気が伝わる本。

これを読んで、

NPOとか企業とかっていう

くくりがどうでもいいなあと思った。

NPOも企業も自治体も

「箱」に過ぎない。

その箱の中にいるひとりひとりが

どんな世界を目指して、

いま、目の前の人とどう対話していくか、

どんな人とチームを組んでやっていくか、

そこに尽きるのではないかと思った。

その積み重ねが社会を少しずつ、

あるいは劇的に変えていく。

みんなが結集できる旗を立てる。

それがプロデューサーの役割。

将来に悩む15歳に「多様な価値観」を届ける。

まだうまく言語化できていないけど、

3月から動き出す「暗やみ本屋 ハックツ」は

きっとそういう場所。

副次的に

若者と地域の人たちのコミュニティが形成され、

そこは居場所になっていく。

そんな場所が東京に無数にできたら、

世の中はもっと楽しくなる、気がする。

広告会社の人、プロボノやってくれないかな。

ツルハシブックスでは劇団員を募集しています。

東京近郊の方、一緒にハックツを作りませんか?

http://tsuruhashi.skr.jp/boshu

2015年02月24日

「伝えたい」をカタチにする

「Communication Shift」(「モノを売る」から「社会をよくする」コミュニケーションへ 並河進 羽鳥書店)

昨日にひきつづき。

北九州にあるシャボン玉石けん。

CMディレクターの今村直樹さんは

北九州の情報誌で知った

シャボン玉石けんを使ってみたら

すごくよかったので、

工場見学に行き、

「オフコマーシャルを作らせてほしい」と

お願いした。

制作費は要らないから、と。

あやしい。

と当時は思われていたようだが、

できたHP限定のCMがこちら。

http://www.shabon.com/learn/cm_mutenka.html

試写会の必要なんてなかったのだけど、

お昼休みに試写会をした。

すると、最後のシーンで畑に立っている職人さんが

「俺の人生、そのものたい!」と叫んだ。

社長にも「ありがとうございました」と頭を下げて言ってもらった。

そんなシーンにスタッフ一同、

感動して泣いたのだという。

後日、感動した社長に制作費を払ってもらったのだという。

普段の広告の仕事って、

「仕事」が発生して「スケジュール」が決まり、

「撮影すること」が決まっていく。

オフコマーシャルは、

「これをどうしても伝えたい」からスタートして、

撮影することが決まり、スケジュールが決まっていく。

そして最後にお金をもらうと「仕事」になる。

(ならないかもしれない)

順序が逆になっているのではないか?

と今村さんは問いかける。

「伝えたい」をカタチにするってそういうことなのではないか?

僕も、そういうのやってみたいなあと思いました。

2015年02月23日

広告づくりを「みんなのもの」に解放すること

「Communication Shift」(「モノを売る」から「社会をよくする」コミュニケーションへ 並河進 羽鳥書店)

いいタイミングで素敵な本に出会った。

さすが、ツルハシブックス。

(自分で仕入れたのに。)

コミュニケーションシフト。

広告業界の一線で活躍する人たちが

これからの広告、マーケティングのあり方に

ついて語った書。

これは、面白い。

これからの広告は

「企業から消費者に向けて一方的にメッセージを発信する」

のではなく、

「企業と消費者がともに行動する」ことこそが

マーケティングにおいて重要になってくる。

うんうん。

そうだそうだ。

著者の並河さんは、

クライアントからオリエンテーション(広告の概要の説明)を受けた時に、

「どうやったら消費者が参加できる、

つまり消費者という立場を越えて、

プロジェクトの主体者になれる場」をつくれるか、

を考えるようになったと言う。

単にイベントに参加する、ではなく

単に商品を買うことで社会貢献につながる、ではなく

みんながプロジェクトの主語になるような場所や仕組みが

作れないだろうか?という模索です。

そんなコンセプトで

エスティマハイブリッドのムービーづくりのCMや

イケアのお店を使ったインフォグラフィックのCMができた。

みんながつくることに参加できる、

そんな仕組みをつくる、これがこれからの

広告ではないか?

と並河さんは言う。

~~~ここから引用

広告づくりを「みんなのもの」に解放すること。

どんな仕組みをつくれば、

それが達成できるかというその部分に、

自分で広告をつくってしまうよりも何倍、

何十倍ものアイデアとエネルギーと技術を

注ぎ込むことが、これからの広告づくりには

必要になってくるのかもしれません。

~~~ここまで引用

素敵ですね。

広告の「価値」とはいったいなんだろうか?

と問い続けた並河さんがたどりついた地平。

僕はこの「広告」というのを

「学校」に置き換えてみたいと思います。

学校づくりを「みんなのもの」に解放すること。

開放じゃなくて、「解放」なんだよね。

なぜ、今まで、一部の人たちだけが

「学校づくり」を握っていたのだろう?って。

こんなにもクリエイティブ(創造的)でインタラクティブ(双方向的)

な取組はないと思うのだけど。

吉田松陰先生の松下村塾はきっと

そういう場所だったんじゃないかなあと。

「教える」のではなく、「ともに学ぼう」

それを地域の大人と一緒に作っていくこと。

それがこれからの学校なのではないか。

土曜日に見に行った伊那の「まあるい学校」

http://www.inadani-maaruigakkou.com/

はまさにそういうところだと思った。

人はタイミングよく、人に出会い、

タイミングよく本に出会う。

学校づくりを「みんなのもの」に解放すること。

そのためのコミュニケーション・デザインが、

もしかしたら僕の仕事なのかもしれない。

まずは僕も自らのフィールド、ツルハシブックスで

学校づくりを「みんなのもの」に解放してみようと思う。

ツルハシブックスでは「劇団員」を募集しています。

月会費1,000円(半年一括、または一年一括払い)

であなたもツルハシブックスを創りませんか?

3月1日(日)10:00~第2期第3期劇団員を募集開始します。

http://tsuruhashi.skr.jp/boshu

2015年02月22日

「正しさ」より「対話」を

教育に関しては特に、

「正しい」ことなど、存在しないのかもしれない。

長野県伊那市高遠にある「まあるい学校」

http://www.inadani-maaruigakkou.com/

「学校」とは言いながら、

校舎はちいさなゲルだった。

いや、まあるいだからゲルしかないのかもしれない。

中から見るとこんな感じ。

代表の濱ちゃん。

魅力的な人に出会ってしまった。

松下村塾のような学びあう空間が、

きっとそこにはこれからできていくのだろう、と

僕の感性が反応していた。

「正しさ」など、存在しない。

学校も単なる「現時点での多数派」に過ぎない。

もちろん、オルタナティブスクールもそうだ。

正しい教育法などあるはずがない。

だから、対話をしていくのだ。

宮沢賢治が言ったように、

「永久の未完成、これ完成である」を地で行くことだ。

子どもたちと、親と、学校と、そして世間と

対話をしながらつくっていく。

それが「まあるい学校」だと

僕は勝手に思ってしまった。

素敵だなあと思う。

たくさんの対話が詰まっているような、

そんな本屋さんを僕もつくりたいと思った。

素敵な機会をありがとうございました。

濱ちゃんと「まあるい学校」、これからも注目していきます。

「正しい」ことなど、存在しないのかもしれない。

長野県伊那市高遠にある「まあるい学校」

http://www.inadani-maaruigakkou.com/

「学校」とは言いながら、

校舎はちいさなゲルだった。

いや、まあるいだからゲルしかないのかもしれない。

中から見るとこんな感じ。

代表の濱ちゃん。

魅力的な人に出会ってしまった。

松下村塾のような学びあう空間が、

きっとそこにはこれからできていくのだろう、と

僕の感性が反応していた。

「正しさ」など、存在しない。

学校も単なる「現時点での多数派」に過ぎない。

もちろん、オルタナティブスクールもそうだ。

正しい教育法などあるはずがない。

だから、対話をしていくのだ。

宮沢賢治が言ったように、

「永久の未完成、これ完成である」を地で行くことだ。

子どもたちと、親と、学校と、そして世間と

対話をしながらつくっていく。

それが「まあるい学校」だと

僕は勝手に思ってしまった。

素敵だなあと思う。

たくさんの対話が詰まっているような、

そんな本屋さんを僕もつくりたいと思った。

素敵な機会をありがとうございました。

濱ちゃんと「まあるい学校」、これからも注目していきます。

2015年02月21日

思考停止しない、させない

考え続けること。

思考停止しないこと。

思考停止させないこと。

きっとこれが大切なのだろうと思う。

「正しい」と確信した瞬間に、

思考は停まる。

大切なのは、

仮説にトライし、それを検証し続けること。

すべては仮説に過ぎないのだから。

かつて、思考を停止することに価値がある時代があった。

思考を停止するほうが効率的だったからだ。

その頃、

価値(≒利益)を生み出すのは、「効率化」

であると信じられてきた。

考えずにやれ、がむしゃらにやれ。

一心不乱にやることで、効率が上がり、

成果を上げることができた。

それって、

工業が中心の大量生産時代の

成功法則だったのではないか?

効率化ではもはや価値は産めない。

効率化のパワーゲームで戦えるのは

体力のある大企業だけだ。

小さな会社は考え続けて、

顧客と対話し続けて、

新しい商品を生まなければならない。

思考を停止しないこと、

思考を停止させないこと。

これからの価値はそこからしか生まれない。

思考停止しないこと。

思考停止させないこと。

きっとこれが大切なのだろうと思う。

「正しい」と確信した瞬間に、

思考は停まる。

大切なのは、

仮説にトライし、それを検証し続けること。

すべては仮説に過ぎないのだから。

かつて、思考を停止することに価値がある時代があった。

思考を停止するほうが効率的だったからだ。

その頃、

価値(≒利益)を生み出すのは、「効率化」

であると信じられてきた。

考えずにやれ、がむしゃらにやれ。

一心不乱にやることで、効率が上がり、

成果を上げることができた。

それって、

工業が中心の大量生産時代の

成功法則だったのではないか?

効率化ではもはや価値は産めない。

効率化のパワーゲームで戦えるのは

体力のある大企業だけだ。

小さな会社は考え続けて、

顧客と対話し続けて、

新しい商品を生まなければならない。

思考を停止しないこと、

思考を停止させないこと。

これからの価値はそこからしか生まれない。

2015年02月19日

楽しい仕事、とは興味を持てる仕事のこと

「僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?」(小暮太一 星海社新書)

いいですね。

経済学部の大学生必読の1冊。

ウソです。

すべての大学生が就職活動前に

読んでおいたほうがいい1冊です。

「使用価値ではなく価値を上げろ」

(=これはマルクスですね。経済学部の人は学んでいるのかも)

「損益分岐点は逃げていく。」

(=働けば働くほど支出が増えるので、満足は得られない)

「成長産業はすぐに技術が陳腐化するので

スキルが積み上がっていかない。」

(=変化が遅い業界のほうが積み上げにより「価値」が上がる)

などなど。

いろんなことが書いてあります。

注目すべきは

自己内利益を増やす。

ということ。

給料の金額がどのように決められているか?というと、

原則として、明日も同じように労働力を再生産してくれる

ギリギリのライン。

で設定されています。

だから、東京では当然、給料が高い。

家賃や食費、交通費など、

労働力を再生産(明日も元気にいってきまーす)

するためのコストが高いからです。

したがって、

東京で働くのと地方で働くのとでは、

「必要経費」が異なるので、給料が変わってくるのです。

つまり。

どちらにしても、金銭的余裕は生まれないということです。

再生産できるぎりぎりの給料でやっているのですから。

したがって、このような状況の時に

がむしゃらに頑張って、成績を上げようとするのには

あまり賛同できないと著者は言います。

なぜなら、頑張るほど、

再生産コスト(ストレス解消で飲みに行ったり、服を買ったり)

が上がっていくからです。

つまり、がんばっても、精神的余裕は生まれなくて

苦しいままです。

では、どうすればいいのか?

著者は「自己内利益を上げろ」

と言っています。

つまり「必要経費」を世間相場よりも下げるか、

「必要経費」を変えずに満足度を上げる

という方法が考えられます。

どういうことか?

世間相場よりも自分が精神的苦痛を感じない仕事

を選ぶということです。

つまり、ストレスを感じない仕事です。

それは「得意な仕事」をする、

というわけではありません。

得意な仕事は作業効率が上がってしまうので、

人の何倍も仕事ができてしまいます。

すると、会社はあくまで時間で雇っているので、

もっとたくさんの仕事がやってきます。

「給料分働いたので、休んでいいです」とはなりません。

企業としてはいい人材を雇ったと思い、

クビになることもないでしょう。

しかし、それで必要経費が下がるわけではないのです。

そして、それは

「好きな仕事」をするという意味でもありません。

「仕事を楽しめ」とよく言われますが、

実際は仕事は仕事であって、遊びではないからです。

ここでこの本のクライマックス(だと僕が思っている)

に突入します。

「楽しい仕事」というのは、「興味を持てる仕事」のことです。

「仕事を楽しもう」、というのは、「仕事に興味を持とう」ということです。

な、なるほど!!

楽しそうに仕事をしている人は、

仕事をゲームのように楽しんでいるというよりも

仕事に興味を持っています。

「このクライアントはどんな課題を持っているのだろう?」

「他社の商品はなぜあれほど売れているのだろう?」

「クレーマーにはどう対応すればスムーズに解決できるだろう」

反対に仕事をつまらないと思っている人は

「クライアントの課題なんて知らないよ。注文されたものを納品すればいいんでしょ」

「他社の商品なんでどうでもいい。自社の担当商品が問題なく売れて、怒られなければ」

「クレーマーとは一切かかわりたくない。担当ちがうし。」

この意識の差が仕事を面白いものにするか

つまらないものにするかの境目なのです。

ネガティブな要素がひとつもない仕事などありえません。

「楽しい仕事をしなさい」と言うと、

嫌なことがひとつでもある仕事は「楽しくない」ので

「そういう仕事はやめていい」となってしまいます。

そうではなく、

「仕事に興味を持つ」ことで、

世間相場よりも必要経費を下げていく。

それによって、自己内利益が確保されるのです。

うーむ。

いい。

全文読みたい方は是非ご購入を。

2015年02月18日

専業ではないから本質的なことができる

伊藤洋志さんの「ナリワイをつくる」

今井さんに教えてもらったこの本に、

これからの働き方のベースがあると思う。

http://hero.niiblo.jp/e441317.html

「専業の時代はわずかこの50年だけのことだ」

この言葉はあまりにも重い、と思う。

会社員的な生き方が大多数を占めた時代は、

わずかこの50年だけのことだと、伊藤さんは言う。

伊藤さんは様々な仕事を組み合わせる

「複業」の時代を提唱しているが、

まさにこれこそが「未来の」というよりは「本来の」

働き方なのだろうと思う。

そして、

「はたらく」という意味も多様化し、

「お金を稼ぐ」ことだけをもはや意味しなくなってきているのかもしれない。

そして、

伊藤さんの本のなかで

もっとも衝撃の一言がこれ。

「専業ではないから本質的なことができる」

あらためて見ても衝撃。

専業であることで、むしろ本質から外れていく、

というのはこの経済社会では起こりうる。

そもそも人は、

「好きなことをしてメシを食いたい」

のではなくて、

「本質的なことをしたい」のではないか?

ということは、

仕事とプライベートを分けることではなく、

仕事とプライベートの間に、

本質的な何かができる機会を得ていくことで、

(それがお金が得られるかどうかに関わらず)

人は人として人生を生きられるのではないかと思う。

そこでまた、

本質とは、いったいなんだろうか?

という問いが始まるのだなあ。

僕自身の「本質」は、

きっとコミュニケーションデザイン。

そのツールとして本がある。

地下古本コーナーHAKKUTSUも、

松本でやってる天空HAKKUTSUも、

さかのぼればまきどき村の人生最高の朝ごはんも、

(これは畑とか農作業とか食べる、がツールとなっている)

コミュニケーションデザインというものを

ただただ、追求したかったのではないか?

と思う。

あなたにとって、本質とはなんですか?

ツルハシブックスでは参画者をお待ちしています。

http://tsuruhashi.skr.jp/kifu

そしてついに、

3月14日(土)

「暗やみ本屋 ハックツ」が東京・練馬で旗揚げします。

日時 3月14日(土)14:00~16:00

場所 ブックスタマ上石神井店

参加費 500円+寄贈する本1冊

定員 15名(先着順)

内容(予定)

14:00~14:30 寄贈本の紹介

14:30~15:30 トークセッション

加藤勤(ブックスタマ)×金子仁哉(サンクチュアリ出版)×西田卓司(ツルハシブックス)

15:30~16:00 フリートーク

お楽しみに。

今井さんに教えてもらったこの本に、

これからの働き方のベースがあると思う。

http://hero.niiblo.jp/e441317.html

「専業の時代はわずかこの50年だけのことだ」

この言葉はあまりにも重い、と思う。

会社員的な生き方が大多数を占めた時代は、

わずかこの50年だけのことだと、伊藤さんは言う。

伊藤さんは様々な仕事を組み合わせる

「複業」の時代を提唱しているが、

まさにこれこそが「未来の」というよりは「本来の」

働き方なのだろうと思う。

そして、

「はたらく」という意味も多様化し、

「お金を稼ぐ」ことだけをもはや意味しなくなってきているのかもしれない。

そして、

伊藤さんの本のなかで

もっとも衝撃の一言がこれ。

「専業ではないから本質的なことができる」

あらためて見ても衝撃。

専業であることで、むしろ本質から外れていく、

というのはこの経済社会では起こりうる。

そもそも人は、

「好きなことをしてメシを食いたい」

のではなくて、

「本質的なことをしたい」のではないか?

ということは、

仕事とプライベートを分けることではなく、

仕事とプライベートの間に、

本質的な何かができる機会を得ていくことで、

(それがお金が得られるかどうかに関わらず)

人は人として人生を生きられるのではないかと思う。

そこでまた、

本質とは、いったいなんだろうか?

という問いが始まるのだなあ。

僕自身の「本質」は、

きっとコミュニケーションデザイン。

そのツールとして本がある。

地下古本コーナーHAKKUTSUも、

松本でやってる天空HAKKUTSUも、

さかのぼればまきどき村の人生最高の朝ごはんも、

(これは畑とか農作業とか食べる、がツールとなっている)

コミュニケーションデザインというものを

ただただ、追求したかったのではないか?

と思う。

あなたにとって、本質とはなんですか?

ツルハシブックスでは参画者をお待ちしています。

http://tsuruhashi.skr.jp/kifu

そしてついに、

3月14日(土)

「暗やみ本屋 ハックツ」が東京・練馬で旗揚げします。

日時 3月14日(土)14:00~16:00

場所 ブックスタマ上石神井店

参加費 500円+寄贈する本1冊

定員 15名(先着順)

内容(予定)

14:00~14:30 寄贈本の紹介

14:30~15:30 トークセッション

加藤勤(ブックスタマ)×金子仁哉(サンクチュアリ出版)×西田卓司(ツルハシブックス)

15:30~16:00 フリートーク

お楽しみに。

2015年02月17日

言語化できる、という喜び

なんのために本を読むのか?

と問われれば。

今なら

それは「言語化する喜び」を得るため

なのではないか?と思う。

「違和感」と

しか表現できないものを抱えていた20年間が

「言語化できる」ことによって、

それがしっくりとくる。

そうだったのか!

そういうことか!

と。

そして、自分の中で理解したことを

他者に説明するステージに行く。

きっとそれが楽しいのだろうと思う。

みんな共通の答えなど存在しない。

そういう意味では、

人生は哲学と科学のあいだに

あるんだろうと思う。

きっと仕事もそうだ。

上田信行さんが著書で

http://hero.niiblo.jp/e356203.html

科学とは、「計測できる」ということ。

ゴールを明確にしすぎると、

そこに向かってどう教育を配列するか?

という授業になっていまう。

はたして、その授業は楽しい授業なのか?

いい問い。

キャリアもきっとそうだ。

哲学と科学のあいだに、

いいキャリアがあるのだと思う。

どうなるかわからないからキャリアも人生も美しく、そして素晴らしいのではないか。

と問われれば。

今なら

それは「言語化する喜び」を得るため

なのではないか?と思う。

「違和感」と

しか表現できないものを抱えていた20年間が

「言語化できる」ことによって、

それがしっくりとくる。

そうだったのか!

そういうことか!

と。

そして、自分の中で理解したことを

他者に説明するステージに行く。

きっとそれが楽しいのだろうと思う。

みんな共通の答えなど存在しない。

そういう意味では、

人生は哲学と科学のあいだに

あるんだろうと思う。

きっと仕事もそうだ。

上田信行さんが著書で

http://hero.niiblo.jp/e356203.html

科学とは、「計測できる」ということ。

ゴールを明確にしすぎると、

そこに向かってどう教育を配列するか?

という授業になっていまう。

はたして、その授業は楽しい授業なのか?

いい問い。

キャリアもきっとそうだ。

哲学と科学のあいだに、

いいキャリアがあるのだと思う。

どうなるかわからないからキャリアも人生も美しく、そして素晴らしいのではないか。

2015年02月16日

目的から考えるという出発点

「西田さん、目的から考えてください。

子どものサッカーやってるんじゃないんですから。」

中村憲和さんがいつも言ってくれた。

7年前のことだ。

目的と手段は逆転する。

特に行政施策となったときにおこりやすい。

新潟市では、平成26年度からすべての小中学校に

「地域教育コーディネーター」を配備している。

数年前、その報告会に参加。

衝撃だった。

「わたしの学校では何回の行事をやり、

児童の参加人数は延べ何名でした。」

えっ。

そこ?

そう。いつの間にか、視点が

「子どもがどう変わったか?」ではなくて、

「地域の人が何回学校に来て、どのくらいの子どもが参加したか?」

に替わっている。

これが、目的と手段の逆転現象だ。

特に施策になると、「評価」、あるいは

「成果の見える化」が必要とされる。

しかも短期間(主に単年度)にだ。

客観的(第三者的)評価

をされるような成果を報告しないといけない。

すると、それはおのずから数値化されることになる。

すると、「子どもがどう変わったか?」を

数値化するのが難しいので、

事業を実施した回数や参加人数が指標となる。

すると今度は、

「回数や人数」が目的に替わってしまうのである。

これが目的と手段の逆転のメカニズムである。

「夢・目標を持て」と言うのも、

まったく同じことが言える。

本来は子どもが幸せになるために、

いい仕事に出会えることが必要で、

そのためには、夢・目標を持って進んでいったほうがいい。

だから、子どもたちよ、夢を持とう。

という論理だったと思う。

「第四の消費」(三浦展 朝日新書)を読むと、

そうではなくて、「家電を売るため」に夢を持てと

社会の要請として夢を持たされ、

ひとり暮らしをさせられたような気がするけど、

まあ、建前は子どもが幸せになるために、夢を、だ。

しかし、さっきの話と

同じメカニズムで、教育となった瞬間に

そこには「評価」が前提となる。

つまり、

夢・目標を持つことそのものが目的となり、

そこに向かって、今何をしているのか?

という行動が評価対象になるのだ。

「目的から考える」とは、

いや、そもそも、

何のために夢・目標が必要だったんだっけ?

と問うこと。

夢・目標を持つことは目的ではなく、

子どもたちが幸せに生きるための手段だった。

いま。

子どもたちが「夢・目標を持て」と言われて、

幸せになっている子どもや大人と

幸せになっていない子どもや大人は

どちらのほうが多いだろうか?

「夢・目標を持て」という教育は、

多くの敗北者(だと思い込んでいる)子どもや大人を

生んでいるだけだと思う。

大多数の人の夢・目標は達成されない。

そのときに、「自分は能力がないんだ」と

あきらめてしまうこと。

あるいはそれ以前に

「夢・目標の明確じゃない自分は何者なのだろう?」と不安になる。

そのことにいったいどんな意義や価値があるというのだろうか?

もちろん、

夢・目標が達成されないことは敗北ではない。

それは人生における機会に過ぎない。

しかし。

そもそもの前提が時代に合わなくなってきているのではないか?

夢・目標を持つことは、

人口が増え続け、世の中が成長を続ける場合にのみ

「多くの人が幸せになるための有効な方法論」だったのではないか?

そんな前提を疑ってみる。

そして、そもそも、子どもたちが幸せになるために、

夢・目標は本当に必要なのか?

を考える。

目的から考えること。

そこが出発点だなあと思う。

子どものサッカーやってるんじゃないんですから。」

中村憲和さんがいつも言ってくれた。

7年前のことだ。

目的と手段は逆転する。

特に行政施策となったときにおこりやすい。

新潟市では、平成26年度からすべての小中学校に

「地域教育コーディネーター」を配備している。

数年前、その報告会に参加。

衝撃だった。

「わたしの学校では何回の行事をやり、

児童の参加人数は延べ何名でした。」

えっ。

そこ?

そう。いつの間にか、視点が

「子どもがどう変わったか?」ではなくて、

「地域の人が何回学校に来て、どのくらいの子どもが参加したか?」

に替わっている。

これが、目的と手段の逆転現象だ。

特に施策になると、「評価」、あるいは

「成果の見える化」が必要とされる。

しかも短期間(主に単年度)にだ。

客観的(第三者的)評価

をされるような成果を報告しないといけない。

すると、それはおのずから数値化されることになる。

すると、「子どもがどう変わったか?」を

数値化するのが難しいので、

事業を実施した回数や参加人数が指標となる。

すると今度は、

「回数や人数」が目的に替わってしまうのである。

これが目的と手段の逆転のメカニズムである。

「夢・目標を持て」と言うのも、

まったく同じことが言える。

本来は子どもが幸せになるために、

いい仕事に出会えることが必要で、

そのためには、夢・目標を持って進んでいったほうがいい。

だから、子どもたちよ、夢を持とう。

という論理だったと思う。

「第四の消費」(三浦展 朝日新書)を読むと、

そうではなくて、「家電を売るため」に夢を持てと

社会の要請として夢を持たされ、

ひとり暮らしをさせられたような気がするけど、

まあ、建前は子どもが幸せになるために、夢を、だ。

しかし、さっきの話と

同じメカニズムで、教育となった瞬間に

そこには「評価」が前提となる。

つまり、

夢・目標を持つことそのものが目的となり、

そこに向かって、今何をしているのか?

という行動が評価対象になるのだ。

「目的から考える」とは、

いや、そもそも、

何のために夢・目標が必要だったんだっけ?

と問うこと。

夢・目標を持つことは目的ではなく、

子どもたちが幸せに生きるための手段だった。

いま。

子どもたちが「夢・目標を持て」と言われて、

幸せになっている子どもや大人と

幸せになっていない子どもや大人は

どちらのほうが多いだろうか?

「夢・目標を持て」という教育は、

多くの敗北者(だと思い込んでいる)子どもや大人を

生んでいるだけだと思う。

大多数の人の夢・目標は達成されない。

そのときに、「自分は能力がないんだ」と

あきらめてしまうこと。

あるいはそれ以前に

「夢・目標の明確じゃない自分は何者なのだろう?」と不安になる。

そのことにいったいどんな意義や価値があるというのだろうか?

もちろん、

夢・目標が達成されないことは敗北ではない。

それは人生における機会に過ぎない。

しかし。

そもそもの前提が時代に合わなくなってきているのではないか?

夢・目標を持つことは、

人口が増え続け、世の中が成長を続ける場合にのみ

「多くの人が幸せになるための有効な方法論」だったのではないか?

そんな前提を疑ってみる。

そして、そもそも、子どもたちが幸せになるために、

夢・目標は本当に必要なのか?

を考える。

目的から考えること。

そこが出発点だなあと思う。

2015年02月15日

キャリアドリフトのゴールは顧客に出会うこと

あいたくて(工藤直子)

だれかに あいたくて

なにかに あいたくて

生まれてきた

そんな気がするのだけれど

それが だれなのか なになのか

あえるのは いつなのか

おつかいの とちゅうで

迷ってしまった子どもみたい

とほうに くれている

それでも 手のなかに

みえないことづけを

にぎりしめているような気がするから

それを手わたさなくちゃ

だから

あいたくて

~~~ここまで

(新編 あいたくて 工藤直子 佐野洋子 新潮文庫)

「仕事観」と言われたら、真っ先に浮かぶ詩。

これも京都の塩見直紀さんに教えてもらった。

半農半Xという生き方。

を僕なりに英語訳すると、

small life with mission(使命と共にある小さな暮らし)

になる。

そしてきっと、

これからの世の中で必要となってくる思想であると思う。

わが国には哲学がないと言われる。

それはひとつの強烈な宗教がないということにも起因していると思うが、

それはそれで、受け入れる文化なので、いいも悪いもないと思う。

そしてそれは、

経済至上主義、つまり「効率化」という新たな宗教に出会ったときに、

多数派を形成したことの原因になったかもしれない。

そして、それは

広く教育にまで行きわたった。

「効率的に一定の能力の働き手を輩出する」

これが学校教育の使命であったと思う。

小中学校では、

一緒に授業を受けられないような子は

違う教室に集められた。

高校では偏差値で輪切りにされ、

同じ能力レベルの子が

同じ教室に集められた。

そして、ある一定程度以上の戦力が

量産されるようになった。

しかし。

それが計算通りにいったのは、

人口が増え続け、工業製品が順調に売れ続けた

ときだけだった。

僕たちは、その時代からしか生まれていないので、

それがスタンダードかと思っているかもしれないが、

「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)や

「第四の消費」(三浦展 朝日新書)を読めば、

それが幻想だということがわかる。

平川克美さん(「路地裏の資本主義」 角川SSC新書)

の言葉を借りれば、

資本主義そのものがフィクションであるという。

だとしたら、

これから社会に出ていく、

あるいはすでに社会に出ている若者たちは

どうすればいいのだろうか?

本当にキャリアデザインして目標設定をし、

そこに向かっていっていいのだろうか?

そもそも、キャリアデザインをして、

私たちはどこに向かっていくのだろうか?

僕自身がこのブログを

「20代の宿題」と名付けた2008年。

僕はキャリアデザインの信者だった。

「20代の宿題」とは、

やりたいこと、天職、ミッションを見つけること

だと思っていた。

29歳までにそれを見つけようというメッセージを込めた。

それは僕自身が29歳のときに

吉田松陰先生というモデルに出会えたからだ。

あれから7年の時が過ぎ、

たくさんの大学生と出会い、

仮説を検証してみると、

その仮説は間違いだったのではないかと思う。

キャリアデザインのゴールは、天職に出会うこと。

しかし、そもそも、人の喜びというか、

行動力の源泉はそれだけじゃないんじゃないだろうか。

僕がもっと大切だと思うのは、

顧客に出会うことだと思う。

「この人のために頑張りたい」

「この人を幸せにしたい」

「この人を苦しみを和らげたい」

そう思った時に、人の力は湧いてくるのではないか?

その顧客に出会うために、何をすればいいのか?

その方法論で有効なのが、

キャリア・ドリフトなのではないか。

いろんな現場で、いろんな人に出会い、何かを感じ取り、

その積み重ねによって、

いつか顧客に出会う。

そのときは気づかなかったとしても、

ある日、過去を振り返ると、

ああ、あの人が僕の顧客だったと思える。

僕だったら、27歳のときに出会った

不登校の中学校3年の少年が

まさに顧客そのものだった。

15歳の彼のために、

どんな地域社会が必要なのだろうか?

そのために自分は何ができるだろうか?

顧客さえ決まれば、

方法論は100万通りある。(福島正伸さん談)

それを実現する職業も山ほどある。

あとは、彼を幸せにするために、

効率的にキャリアデザインしていくことなのだと思う。

「キャリアドリフト」と「キャリアデザイン」

その組み合わせが激変を続ける世の中のなかで、

自分自身のキャリアを作っていくのだろう。

「20代の宿題」とは、

顧客に出会うこと。

そして、彼を幸せにするにはどうしたらいいのか?

という問いに向き合うこと。

その先に、もちろん天職はあるとは思うのだが、

それはひとつではないということ。

顧客を幸せにする方法は

100万通りあるということ。

そんなことを若い世代に伝えていけたらいいと思う。

あなたもツルハシブックスで、

若い世代にキャリアドリフトを伝えませんか?

ツルハシブックスへの参画はコチラから

http://tsuruhashi.skr.jp/kifu

「劇団員」第2期、3月1日(日)募集開始

http://tsuruhashi.skr.jp/boshu

あなたの手の中に握りしめられている「ことづけ」は

なんですか?

だれかに あいたくて

なにかに あいたくて

生まれてきた

そんな気がするのだけれど

それが だれなのか なになのか

あえるのは いつなのか

おつかいの とちゅうで

迷ってしまった子どもみたい

とほうに くれている

それでも 手のなかに

みえないことづけを

にぎりしめているような気がするから

それを手わたさなくちゃ

だから

あいたくて

~~~ここまで

(新編 あいたくて 工藤直子 佐野洋子 新潮文庫)

「仕事観」と言われたら、真っ先に浮かぶ詩。

これも京都の塩見直紀さんに教えてもらった。

半農半Xという生き方。

を僕なりに英語訳すると、

small life with mission(使命と共にある小さな暮らし)

になる。

そしてきっと、

これからの世の中で必要となってくる思想であると思う。

わが国には哲学がないと言われる。

それはひとつの強烈な宗教がないということにも起因していると思うが、

それはそれで、受け入れる文化なので、いいも悪いもないと思う。

そしてそれは、

経済至上主義、つまり「効率化」という新たな宗教に出会ったときに、

多数派を形成したことの原因になったかもしれない。

そして、それは

広く教育にまで行きわたった。

「効率的に一定の能力の働き手を輩出する」

これが学校教育の使命であったと思う。

小中学校では、

一緒に授業を受けられないような子は

違う教室に集められた。

高校では偏差値で輪切りにされ、

同じ能力レベルの子が

同じ教室に集められた。

そして、ある一定程度以上の戦力が

量産されるようになった。

しかし。

それが計算通りにいったのは、

人口が増え続け、工業製品が順調に売れ続けた

ときだけだった。

僕たちは、その時代からしか生まれていないので、

それがスタンダードかと思っているかもしれないが、

「ナリワイをつくる」(伊藤洋志 東京書籍)や

「第四の消費」(三浦展 朝日新書)を読めば、

それが幻想だということがわかる。

平川克美さん(「路地裏の資本主義」 角川SSC新書)

の言葉を借りれば、

資本主義そのものがフィクションであるという。

だとしたら、

これから社会に出ていく、

あるいはすでに社会に出ている若者たちは

どうすればいいのだろうか?

本当にキャリアデザインして目標設定をし、

そこに向かっていっていいのだろうか?

そもそも、キャリアデザインをして、

私たちはどこに向かっていくのだろうか?

僕自身がこのブログを

「20代の宿題」と名付けた2008年。

僕はキャリアデザインの信者だった。

「20代の宿題」とは、

やりたいこと、天職、ミッションを見つけること

だと思っていた。

29歳までにそれを見つけようというメッセージを込めた。

それは僕自身が29歳のときに

吉田松陰先生というモデルに出会えたからだ。

あれから7年の時が過ぎ、

たくさんの大学生と出会い、

仮説を検証してみると、

その仮説は間違いだったのではないかと思う。

キャリアデザインのゴールは、天職に出会うこと。

しかし、そもそも、人の喜びというか、

行動力の源泉はそれだけじゃないんじゃないだろうか。

僕がもっと大切だと思うのは、

顧客に出会うことだと思う。

「この人のために頑張りたい」

「この人を幸せにしたい」

「この人を苦しみを和らげたい」

そう思った時に、人の力は湧いてくるのではないか?

その顧客に出会うために、何をすればいいのか?

その方法論で有効なのが、

キャリア・ドリフトなのではないか。

いろんな現場で、いろんな人に出会い、何かを感じ取り、

その積み重ねによって、

いつか顧客に出会う。

そのときは気づかなかったとしても、

ある日、過去を振り返ると、

ああ、あの人が僕の顧客だったと思える。

僕だったら、27歳のときに出会った

不登校の中学校3年の少年が

まさに顧客そのものだった。

15歳の彼のために、

どんな地域社会が必要なのだろうか?

そのために自分は何ができるだろうか?

顧客さえ決まれば、

方法論は100万通りある。(福島正伸さん談)

それを実現する職業も山ほどある。

あとは、彼を幸せにするために、

効率的にキャリアデザインしていくことなのだと思う。

「キャリアドリフト」と「キャリアデザイン」

その組み合わせが激変を続ける世の中のなかで、

自分自身のキャリアを作っていくのだろう。

「20代の宿題」とは、

顧客に出会うこと。

そして、彼を幸せにするにはどうしたらいいのか?

という問いに向き合うこと。

その先に、もちろん天職はあるとは思うのだが、

それはひとつではないということ。

顧客を幸せにする方法は

100万通りあるということ。

そんなことを若い世代に伝えていけたらいいと思う。

あなたもツルハシブックスで、

若い世代にキャリアドリフトを伝えませんか?

ツルハシブックスへの参画はコチラから

http://tsuruhashi.skr.jp/kifu

「劇団員」第2期、3月1日(日)募集開始

http://tsuruhashi.skr.jp/boshu

あなたの手の中に握りしめられている「ことづけ」は

なんですか?

2015年02月14日

白か黒かで答えない、ということ

「白か黒で答えろ」という

難題を突き付けられ、

ぶち当たった壁の前で

僕らはまだ迷っている 迷ってるけど

白と黒のその間に

無限の色が広がっている

君に似合う色探して、

やさしい名前をつけたなら

ほら一番きれいな色 今君に贈るよ

(Mr.children 「Gift」より)

正しいか間違っているのか?

と世の中は聞いてくる。

多数派は自分たちが正しいと思っている。

しかし。

世の中をどう見ても、

世界は白か黒か、

正しいか間違っているかに

分けられるとは到底思えない。

つまり。

白か黒か?

という問いには、

生きる上では、特に個人の人生にとっては、

あまり意味がないと思う。

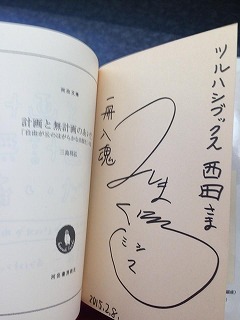

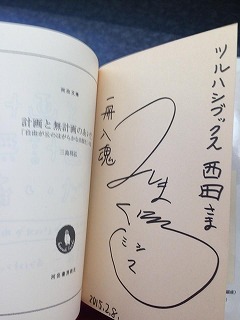

「計画と無計画のあいだ」

(三島邦弘 河出文庫)

を読むと、ものすごく共感する。

三島さんと記念写真(2.8ブックマーケットin蔵前)

「正しい」選択など、

できるはずがない。

答えは白と黒のあいだの無限の色の中にある。

つまり、答えはない。

そしてそれが答えなのかどうか?

を判断するのは、多数派ではなく、

自分自身なのだから。

もちろん世の中に評価されたい

という承認欲求はあるだろう。

世の中ともそれなりのコミュニケーションを取りながら、

白と黒のあいだに、自分自身の答えを探していく。

人生はそんな旅なのかもしれないね。

難題を突き付けられ、

ぶち当たった壁の前で

僕らはまだ迷っている 迷ってるけど

白と黒のその間に

無限の色が広がっている

君に似合う色探して、

やさしい名前をつけたなら

ほら一番きれいな色 今君に贈るよ

(Mr.children 「Gift」より)

正しいか間違っているのか?

と世の中は聞いてくる。

多数派は自分たちが正しいと思っている。

しかし。

世の中をどう見ても、

世界は白か黒か、

正しいか間違っているかに

分けられるとは到底思えない。

つまり。

白か黒か?

という問いには、

生きる上では、特に個人の人生にとっては、

あまり意味がないと思う。

「計画と無計画のあいだ」

(三島邦弘 河出文庫)

を読むと、ものすごく共感する。

三島さんと記念写真(2.8ブックマーケットin蔵前)

「正しい」選択など、

できるはずがない。

答えは白と黒のあいだの無限の色の中にある。

つまり、答えはない。

そしてそれが答えなのかどうか?

を判断するのは、多数派ではなく、

自分自身なのだから。

もちろん世の中に評価されたい

という承認欲求はあるだろう。

世の中ともそれなりのコミュニケーションを取りながら、

白と黒のあいだに、自分自身の答えを探していく。

人生はそんな旅なのかもしれないね。

2015年02月13日

「社会人もけっこう楽しい」

茨城大学で就職系イベント

「OB・OG懇談会」に参加。

全国各地から各業界のOB・OGが集まり、

(北九州や静岡からも来ていた)

トークセッション後、小部屋に分かれて後輩に座談会形式で

質問に答えていくというもの。

まず、プレゼンが

素晴らしかったのが

静岡市役所の牧野さん

およそ市役所らしからぬイケメンで、

(市役所の人、ごめんなさい)

趣味は海外旅行。

彼が7分プレゼンの開口一番、

こう言った。

「今日は社会人もけっこう楽しいということを伝えに来ました。」

いい。

かっこいい。

そしてプレゼンの最後も同じ言葉で締めくくった。

大手企業や銀行など多くの内定を

もらった後で、最終的に市役所に就職を決めた。

そのポイントは、「行動力」だったという。

「自分は行動できる人だ」というアピールをし続けた。

そして、最後に聞かれる

「何か質問ありますか?」という一言には、

何もなかったとしたら、

「今の学生に足りないものはなんだと思いますか?」と質問し、

その点を自分なりに改善するなど、していったという。

これでは就活は楽しくなるなあと思った。

そう言えば新潟県立大の野島さんも

「就活」を完全にコミュニケーション・ツールとして

使っていたなあと。

個別のブースで

一番印象に残ったのが

旅行代理店に就職した軍司さん。

やりたいことも漠然としていて、

なんとなく旅行とかもいいなあと思っていたそうだ。

なかなか内定が出ず、苦しんでいた時、

「就職しなくても、死ぬわけじゃない」と開き直り、

旅行代理店に内定。

最終1つ前の面接に行く途中、

糸井重里事務所が出している「はたらきたい。」

を読んでいたら、

「あなたがいちばん大切にしてきたことはなんですか?」

というあの有名な質問のところを立ち読み。

すると、なんとビックリ。

その面接で、まったく同じ質問ができて、

考えていたので心の準備ができて、答えられたという。

すごい。

キャリアドリフト的就職活動。

あとは採用担当者の人柄を見て、

この人と一緒に働きたいなあと

思えたのだという。

旅行代理店に限らず採用担当者にとって、

大切なのはいわゆる「人間力」になってくる。

つまり、

「この人からなら旅行商品を買ってもいい」

と思えるかどうか?

それは学生側も同じで、

この人と一緒に働きたい

と思えるかどうか?

きっと最終的にはそういうことなんだろう。

それをトレーニングするにはどうしたらよいか?

やっぱり、地域に出て、

さまざまな大人に出会い、

プロジェクトを遂行する中で

いろんな感性を磨いていくこと。

これは意外に就活に役立ちそうだなあと

感じた。

いいインスピレーションをありがとうございました。

「OB・OG懇談会」に参加。

全国各地から各業界のOB・OGが集まり、

(北九州や静岡からも来ていた)

トークセッション後、小部屋に分かれて後輩に座談会形式で

質問に答えていくというもの。

まず、プレゼンが

素晴らしかったのが

静岡市役所の牧野さん

およそ市役所らしからぬイケメンで、

(市役所の人、ごめんなさい)

趣味は海外旅行。

彼が7分プレゼンの開口一番、

こう言った。

「今日は社会人もけっこう楽しいということを伝えに来ました。」

いい。

かっこいい。

そしてプレゼンの最後も同じ言葉で締めくくった。

大手企業や銀行など多くの内定を

もらった後で、最終的に市役所に就職を決めた。

そのポイントは、「行動力」だったという。

「自分は行動できる人だ」というアピールをし続けた。

そして、最後に聞かれる

「何か質問ありますか?」という一言には、

何もなかったとしたら、

「今の学生に足りないものはなんだと思いますか?」と質問し、

その点を自分なりに改善するなど、していったという。

これでは就活は楽しくなるなあと思った。

そう言えば新潟県立大の野島さんも

「就活」を完全にコミュニケーション・ツールとして

使っていたなあと。

個別のブースで

一番印象に残ったのが

旅行代理店に就職した軍司さん。

やりたいことも漠然としていて、

なんとなく旅行とかもいいなあと思っていたそうだ。

なかなか内定が出ず、苦しんでいた時、

「就職しなくても、死ぬわけじゃない」と開き直り、

旅行代理店に内定。

最終1つ前の面接に行く途中、

糸井重里事務所が出している「はたらきたい。」

を読んでいたら、

「あなたがいちばん大切にしてきたことはなんですか?」

というあの有名な質問のところを立ち読み。

すると、なんとビックリ。

その面接で、まったく同じ質問ができて、

考えていたので心の準備ができて、答えられたという。

すごい。

キャリアドリフト的就職活動。

あとは採用担当者の人柄を見て、

この人と一緒に働きたいなあと

思えたのだという。

旅行代理店に限らず採用担当者にとって、

大切なのはいわゆる「人間力」になってくる。

つまり、

「この人からなら旅行商品を買ってもいい」

と思えるかどうか?

それは学生側も同じで、

この人と一緒に働きたい

と思えるかどうか?

きっと最終的にはそういうことなんだろう。

それをトレーニングするにはどうしたらよいか?

やっぱり、地域に出て、

さまざまな大人に出会い、

プロジェクトを遂行する中で

いろんな感性を磨いていくこと。

これは意外に就活に役立ちそうだなあと

感じた。

いいインスピレーションをありがとうございました。

2015年02月12日

天空HAKKUTSU~本を通じたコミュニケーション・デザイン

松本市・ブックカフェ「栞日」で

行われている「天空HAKKUTSU」

(入場は無料 10代は1冊200円20代は300円)

そこに寄贈する本を集めるために

あの有名なお隣の塩尻市の「nanoda」で

読書会的なイベントを開催。

前日の告知にかかわらず総勢11名が

集まりました。

天空HAKKUTSUで本を発掘した遥ちゃんの本の紹介から始まり、

みんなでメッセージを書いて、

発表しました。

その後、松本市へ移動して設営作業

なんだか楽しそう。

本を通じたコミュニケーションデザインの

ひとつの形がありました。

本を通じて、

自分のことや人のことを知ることができる。

そしてその本をまだ見ぬ誰かに

届けられるかもしれないということ。

リレーショナル・アートとは

きっと、そういうことなのかもしれません。

各地に広がっていく予感がしました。

山田さん、菊地さん、素敵な機会をありがとうございました。

行われている「天空HAKKUTSU」

(入場は無料 10代は1冊200円20代は300円)

そこに寄贈する本を集めるために

あの有名なお隣の塩尻市の「nanoda」で

読書会的なイベントを開催。

前日の告知にかかわらず総勢11名が

集まりました。

天空HAKKUTSUで本を発掘した遥ちゃんの本の紹介から始まり、

みんなでメッセージを書いて、

発表しました。

その後、松本市へ移動して設営作業

なんだか楽しそう。

本を通じたコミュニケーションデザインの

ひとつの形がありました。

本を通じて、

自分のことや人のことを知ることができる。

そしてその本をまだ見ぬ誰かに

届けられるかもしれないということ。

リレーショナル・アートとは

きっと、そういうことなのかもしれません。

各地に広がっていく予感がしました。

山田さん、菊地さん、素敵な機会をありがとうございました。

2015年02月11日

志を果たしに、いつの日にか帰らん

岐阜大学シンポジウム

「地域にとけこむ大学」に参加。

教育、研究、地域貢献という3本の柱を

どのように配置し、組み合わせていくか?

これが各大学にかかっているのだなあと

あらためて感じた。

連携自治体から

地域コーディネーターとして

大学に4名が出向するなど、

非常に興味深い取り組みが見られた。

地域貢献の柱として

「ぎふフューチャーセンター」を実施。

その前段階として

授業で「フューチャーセンター入門」がある。

そして、行政や住民を含んだ形で

フューチャーセンターが開催される。

フューチャーセンターとは、

「多様な」人たちが集まり、

複雑化したテーマ(課題)について

「未来志向」「未来の価値の創造」といった視点から

議論する「対話の場」である。(昨日のプレゼンから)

これまで月に1回のペースで

「ぎふフューチャーセンター」が

開催されてきた。

その中での課題は

「多様な意見の確保」(つまり、多様な参加者)と

「参加者の満足度」が比例していないということ、

つまり、

多様な人を集めたとき、

「フューチャーセンター」になりにくい。ということ

これは、プレゼンターの方が言っていたが、

フューチャーセンターという概念の理解が

まだまだ浸透していないということだ。

「結局どうするだ?」

「もっとも詳しいやつに聞け」

などと答えを求めてしまうと、

フューチャーセンターそのものが成り立たなくなる。

前半部分で

フューチャーセンターのことを説明するのだが、

なかなかそれを体感することは難しい。

そうだろうなあと思う。

工業社会を生きているとき、

そこには唯一の正解があった。

その多くは「効率化」であっただろう。

もっとも効率的にやるには、どうしたらよいか?

という問いがビジネスを加速させた。

しかし。

いまは答えのない時代だ。

専門家は答えを持っていない。

経験者だからと言って過去の成功体験をもとに、

これからやるべきことを見通せるわけではない。

だからこそ、場のチカラで

そのための会議手法としてフューチャーセンターがあるのだ。

岐阜大学で取り組まれているフューチャーセンターの

「場」づくり=グランドルールは、

みんなが未来志向で創造するために

1 対等な立場で話します

2 他の人の意見を尊重し、否定しません

3 話しやすい場づくりを心がけます

4 当事者意識を持ち、リーダーのみに負担をかけません。

となっている。

文章で書くと簡単だが、

実際はかなり難しいだろう。

ひとつ、思ったのは、「対等な立場」を演出するのに

「本名ではないニックネーム」をつける

というのはあり得るだろうと思った。

子ども向けのキャンプをやる団体が

ほとんど必ずやっていることは

「キャンプネームを持つ」こと。

キャンプネームは呼びやすく、

その人が呼ばれたい名前で呼ばれる。

ニックネームを付けることで

子どもやチームメイトと

対等な関係性が作れるのだ。

これは会議にも使えると思った。

たとえば、

今日の会議のニックネームは

「ジョブズ」で行こうと決める。

そうすると、普段とは

違う発想で(ジョブズが乗り移ったように)

革新的アイデアが続々出てくる、ような気がするのだ。

呼び名が変わると、見える世界が変わる。

そこから発想する会議は、もしかしたらすごく

楽しいものになっているのかもしれない。

シンポジウムのラストを

連携自治体である郡上市長が締めた。

唱歌「ふるさと」の情景は、

まさに私たちの思うふるさとを描いている。

しかし、そのとき、

歌い手は「ふるさと」にはいないのだ。

地方から都会に出て行って、

田舎であるふるさとを想う。

そんな歌になっている。

この歌が教科書に載ったのは、1914年のこと。

すでに100年以上前だ。

つまり、100年以上前から、

「田舎を捨てて、都会に出て行って、ふるさとを想う」

という思想がだんだんとスタンダードになっていっていた

と想像できる。

郡上市長は言う。

第3番の歌詞を

志を果たして、いつの日にか帰らん

を、

志を果たし「に」、いつの日にか帰らん

に変えてほしいと前から思っていたそうだ。

すると、島根県隠岐にある島前高校では

何年も前からそのように歌っているのだという。

都会で志を果たして、故郷に錦を飾るのではなく、

志を果たすために都会の大学を卒業して、

あるいは、数年就職した後に

志を果たすために地方に帰ってくる。

そんな時代を願っているという。

地方国立大学が果たすべき役割は

そういうことなのだろうと思う。

東京で働く地方出身の人たち、

志を果たしに、いつの日にかと言わず、

なるべき早く帰ろうぜ。

「地域にとけこむ大学」に参加。

教育、研究、地域貢献という3本の柱を

どのように配置し、組み合わせていくか?

これが各大学にかかっているのだなあと

あらためて感じた。

連携自治体から

地域コーディネーターとして

大学に4名が出向するなど、

非常に興味深い取り組みが見られた。

地域貢献の柱として

「ぎふフューチャーセンター」を実施。

その前段階として

授業で「フューチャーセンター入門」がある。

そして、行政や住民を含んだ形で

フューチャーセンターが開催される。

フューチャーセンターとは、

「多様な」人たちが集まり、

複雑化したテーマ(課題)について

「未来志向」「未来の価値の創造」といった視点から

議論する「対話の場」である。(昨日のプレゼンから)

これまで月に1回のペースで

「ぎふフューチャーセンター」が

開催されてきた。

その中での課題は

「多様な意見の確保」(つまり、多様な参加者)と

「参加者の満足度」が比例していないということ、

つまり、

多様な人を集めたとき、

「フューチャーセンター」になりにくい。ということ

これは、プレゼンターの方が言っていたが、

フューチャーセンターという概念の理解が

まだまだ浸透していないということだ。

「結局どうするだ?」

「もっとも詳しいやつに聞け」

などと答えを求めてしまうと、

フューチャーセンターそのものが成り立たなくなる。

前半部分で

フューチャーセンターのことを説明するのだが、

なかなかそれを体感することは難しい。

そうだろうなあと思う。

工業社会を生きているとき、

そこには唯一の正解があった。

その多くは「効率化」であっただろう。

もっとも効率的にやるには、どうしたらよいか?

という問いがビジネスを加速させた。

しかし。

いまは答えのない時代だ。

専門家は答えを持っていない。

経験者だからと言って過去の成功体験をもとに、

これからやるべきことを見通せるわけではない。

だからこそ、場のチカラで

そのための会議手法としてフューチャーセンターがあるのだ。

岐阜大学で取り組まれているフューチャーセンターの

「場」づくり=グランドルールは、

みんなが未来志向で創造するために

1 対等な立場で話します

2 他の人の意見を尊重し、否定しません

3 話しやすい場づくりを心がけます

4 当事者意識を持ち、リーダーのみに負担をかけません。

となっている。

文章で書くと簡単だが、

実際はかなり難しいだろう。

ひとつ、思ったのは、「対等な立場」を演出するのに

「本名ではないニックネーム」をつける

というのはあり得るだろうと思った。

子ども向けのキャンプをやる団体が

ほとんど必ずやっていることは

「キャンプネームを持つ」こと。

キャンプネームは呼びやすく、

その人が呼ばれたい名前で呼ばれる。

ニックネームを付けることで

子どもやチームメイトと

対等な関係性が作れるのだ。

これは会議にも使えると思った。

たとえば、

今日の会議のニックネームは

「ジョブズ」で行こうと決める。

そうすると、普段とは

違う発想で(ジョブズが乗り移ったように)

革新的アイデアが続々出てくる、ような気がするのだ。

呼び名が変わると、見える世界が変わる。

そこから発想する会議は、もしかしたらすごく

楽しいものになっているのかもしれない。

シンポジウムのラストを

連携自治体である郡上市長が締めた。

唱歌「ふるさと」の情景は、

まさに私たちの思うふるさとを描いている。

しかし、そのとき、

歌い手は「ふるさと」にはいないのだ。

地方から都会に出て行って、

田舎であるふるさとを想う。

そんな歌になっている。

この歌が教科書に載ったのは、1914年のこと。

すでに100年以上前だ。

つまり、100年以上前から、

「田舎を捨てて、都会に出て行って、ふるさとを想う」

という思想がだんだんとスタンダードになっていっていた

と想像できる。

郡上市長は言う。

第3番の歌詞を

志を果たして、いつの日にか帰らん

を、

志を果たし「に」、いつの日にか帰らん

に変えてほしいと前から思っていたそうだ。

すると、島根県隠岐にある島前高校では

何年も前からそのように歌っているのだという。

都会で志を果たして、故郷に錦を飾るのではなく、

志を果たすために都会の大学を卒業して、

あるいは、数年就職した後に

志を果たすために地方に帰ってくる。

そんな時代を願っているという。

地方国立大学が果たすべき役割は

そういうことなのだろうと思う。

東京で働く地方出身の人たち、

志を果たしに、いつの日にかと言わず、

なるべき早く帰ろうぜ。

2015年02月10日

感性と理性のあいだ

岐阜・G-net訪問。

複数企業取材型インターン「わらしべ」

を中心に話を聞いた。

さすが学生長期インターンのトップランナー。

しかも大学じゃなくて民間企業だからこその

顧客(企業、学生)を分析しつくした

プログラムだなあと思った。

「わらしべ」のウェブ

http://cyusyo-wrashibe.net/

ウェブから転載(わらしべとは?)

1

企業を数珠つなぎで訪問するわらしべ形式

2

経営者・社員それぞれの立場への取材を通じて

多面的に仕事を捉える

―同じ企業でも社員目線、経営者目線と異なる視点で取材することで、

企業を多面的に捉える機会となり、幅広い仕事観の醸成につながる

―複数社を取材することで、より仕事を身近に捉え、実感のある興味関心を見つける。

3

チーム制を導入することで、異なる視点を得る

―学生同士でチームを組むことで、異なる価値観や考え方に触れながら取り組める

―チームでの役割分担や事前準備など、他者と協調しながらプログラムを進める経験

4

取材毎にPDCAを回す中で確かに経験を積み重ね

―大人への対応、ビジネスマナー、取材の技術などを繰返し経験することで、

PDCAを回し、スキル、技術を磨く

5

仕事観が未熟、目標が定まらない低年次向けのインターンシップ

―G-netのコーディネーターや大学のサポートにより、低年次でも参加しやすく設計

具体的には、

事前研修でビジネスマナーや

インタビュー研修を行い、

実際に企業訪問して社長や社員にインタビューをして、

それを文章化してアウトプットする、というプログラムだ。

企業には、

学生が1日インタビューに行った時の

企業の印象をフィードバックする。

いやあ、すごい。

これは双方がお金を払ってもいい

と思えるモデルだなあと思う。

そして何より、

「視野を広げる」という視点においての

効果が大きいと思う。

したがって、ウェブにも書いてあるが、

大学1,2年向けのプログラムとして

たいへん魅力的だなあと。

機能はG-netでヒアリング。

このプログラムは、

「人」にフォーカスした企業訪問

学生が企業選びで重視する

・仕事内容

・やりがい

・職場の雰囲気

に関して、就職活動(合同企業説明会等)では

なかなか見えてこない企業の姿を

インタビューを通じて感じ取ることができ、

「やりがい」を軸にした企業選びの入り口をつくる。

いいなあ、これは。

こういうのを大学が本気になってやれば、

地域企業に目を向け、

就職の選択肢が増えていくことになると思うし、

なによりもこのプログラムが魅力的だと僕が感じるのは、

「キャリアデザイン」と「キャリアドリフト」の

あいだにあるようなプログラムだからかもしれない。

感性と理性のあいだに、

就職先があったら楽しいよね。

複数企業取材型インターン「わらしべ」

を中心に話を聞いた。

さすが学生長期インターンのトップランナー。

しかも大学じゃなくて民間企業だからこその

顧客(企業、学生)を分析しつくした

プログラムだなあと思った。

「わらしべ」のウェブ

http://cyusyo-wrashibe.net/

ウェブから転載(わらしべとは?)

1

企業を数珠つなぎで訪問するわらしべ形式

2

経営者・社員それぞれの立場への取材を通じて

多面的に仕事を捉える

―同じ企業でも社員目線、経営者目線と異なる視点で取材することで、

企業を多面的に捉える機会となり、幅広い仕事観の醸成につながる

―複数社を取材することで、より仕事を身近に捉え、実感のある興味関心を見つける。

3

チーム制を導入することで、異なる視点を得る

―学生同士でチームを組むことで、異なる価値観や考え方に触れながら取り組める

―チームでの役割分担や事前準備など、他者と協調しながらプログラムを進める経験

4

取材毎にPDCAを回す中で確かに経験を積み重ね

―大人への対応、ビジネスマナー、取材の技術などを繰返し経験することで、

PDCAを回し、スキル、技術を磨く

5

仕事観が未熟、目標が定まらない低年次向けのインターンシップ

―G-netのコーディネーターや大学のサポートにより、低年次でも参加しやすく設計

具体的には、

事前研修でビジネスマナーや

インタビュー研修を行い、

実際に企業訪問して社長や社員にインタビューをして、

それを文章化してアウトプットする、というプログラムだ。

企業には、

学生が1日インタビューに行った時の

企業の印象をフィードバックする。

いやあ、すごい。

これは双方がお金を払ってもいい

と思えるモデルだなあと思う。

そして何より、

「視野を広げる」という視点においての

効果が大きいと思う。

したがって、ウェブにも書いてあるが、

大学1,2年向けのプログラムとして

たいへん魅力的だなあと。

機能はG-netでヒアリング。

このプログラムは、

「人」にフォーカスした企業訪問

学生が企業選びで重視する

・仕事内容

・やりがい

・職場の雰囲気

に関して、就職活動(合同企業説明会等)では

なかなか見えてこない企業の姿を

インタビューを通じて感じ取ることができ、

「やりがい」を軸にした企業選びの入り口をつくる。

いいなあ、これは。

こういうのを大学が本気になってやれば、

地域企業に目を向け、

就職の選択肢が増えていくことになると思うし、

なによりもこのプログラムが魅力的だと僕が感じるのは、

「キャリアデザイン」と「キャリアドリフト」の

あいだにあるようなプログラムだからかもしれない。

感性と理性のあいだに、

就職先があったら楽しいよね。

2015年02月09日

ハックツ東京、始まります

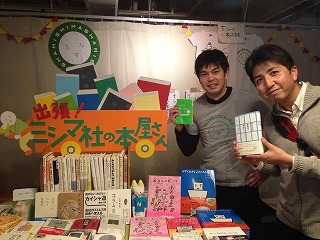

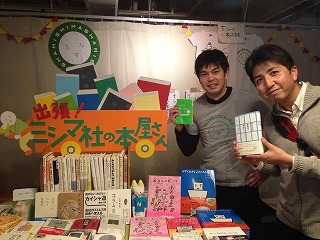

昨日、東京駅前KITTE内

マルノウチリーディングスタイルにて

「ハックツ東京ミーティング」が開催されました。

3月14日(土)にキックオフする

西武新宿線上石神井駅近くのブックスタマ

でのHAKKUTSUのミーティングです。

◎HAKKUTSU東京ミーティング(2015.2.8)◎

【ミーティングの目的】

ブックスタマ上石神井店にHAKKUTSU東京(仮)OPEN!

アイディアを出し合って、「みんなでやろう!」と盛り上がること。

【スケジュール】

3月14日(土)14:00~16:00くらい

場 所:上石神井のどこか(50名くらい入る会場)

参加費:500円+寄贈する本…予定

備 考:・「おすすめ本の紹介+トーク」の2部構成

・小冊子作成中

6月~

・みんなで改装工事!

※夏休みには学生にも参加してもらいたい

(・プレOPEM数回予定?)

9月19日(土)OPEN!

【コンセプト】

10代(主に中高生)に本の魅力、想いを伝える。

・入場は10代限定

・ツルハシ劇団員が運営

・土日のみ運営(スペースは土日以外でも利用可能)

・入場料制(中高生:100円、それ以外:200円)

・入場は一回15分くらいの時間制

・学園祭などに出張HAKKUTSU!

【アイディア】

・劇団員以外でも携われる仕組みにしてはどうか?

・「○○の日」制度(ex.アメの日、紙芝居の日)

・地域の先生が勧める本コーナー

・店番日誌で店番中にあったことを共有

・運営する人たちがわくわくできる場づくり

・土日以外のスペース利用もしたい

・来たお客さんがゆっくり話せるスペースがほしい

・プレオープンを数回行い、顧客の声を吸い上げ、チューニング

・劇団員の意見を集約できる仕組みづくり

とまあ、90分があっという間に過ぎていきました。

今後はミーティングを定期的に開催していきます。

ハックツ東京のバッチやノボリも作りたいですね

と話していました。

本を切り口にした

共創のプラットフォームづくり、始まります。

ツルハシブックスの原点である

中学生高校生に地域の大人との出会いを届ける。

そして、地域の大人が主体となった、

第三の場所、第三の大人づくりがこれから始まります。

大人たちが楽しめる場所になりそうで

とても楽しみです。

電車の中で、

あらためて三島邦弘さんの「計画と無計画のあいだ」を読み直して、

やっぱり幸せはあいだにあるなあと思いました。

午前中には念願の三島さんにもブックマーケットで

お会いしました。

サイン、ありがとうございます。

ハックツ東京チームのみなさんも

「計画と無計画のあいだ」で楽しく行きましょう。

マルノウチリーディングスタイルにて

「ハックツ東京ミーティング」が開催されました。

3月14日(土)にキックオフする

西武新宿線上石神井駅近くのブックスタマ

でのHAKKUTSUのミーティングです。

◎HAKKUTSU東京ミーティング(2015.2.8)◎

【ミーティングの目的】

ブックスタマ上石神井店にHAKKUTSU東京(仮)OPEN!

アイディアを出し合って、「みんなでやろう!」と盛り上がること。

【スケジュール】

3月14日(土)14:00~16:00くらい

場 所:上石神井のどこか(50名くらい入る会場)

参加費:500円+寄贈する本…予定

備 考:・「おすすめ本の紹介+トーク」の2部構成

・小冊子作成中

6月~

・みんなで改装工事!

※夏休みには学生にも参加してもらいたい

(・プレOPEM数回予定?)

9月19日(土)OPEN!

【コンセプト】

10代(主に中高生)に本の魅力、想いを伝える。

・入場は10代限定

・ツルハシ劇団員が運営

・土日のみ運営(スペースは土日以外でも利用可能)

・入場料制(中高生:100円、それ以外:200円)

・入場は一回15分くらいの時間制

・学園祭などに出張HAKKUTSU!

【アイディア】

・劇団員以外でも携われる仕組みにしてはどうか?

・「○○の日」制度(ex.アメの日、紙芝居の日)

・地域の先生が勧める本コーナー

・店番日誌で店番中にあったことを共有

・運営する人たちがわくわくできる場づくり

・土日以外のスペース利用もしたい

・来たお客さんがゆっくり話せるスペースがほしい

・プレオープンを数回行い、顧客の声を吸い上げ、チューニング

・劇団員の意見を集約できる仕組みづくり

とまあ、90分があっという間に過ぎていきました。

今後はミーティングを定期的に開催していきます。

ハックツ東京のバッチやノボリも作りたいですね

と話していました。

本を切り口にした

共創のプラットフォームづくり、始まります。

ツルハシブックスの原点である

中学生高校生に地域の大人との出会いを届ける。

そして、地域の大人が主体となった、

第三の場所、第三の大人づくりがこれから始まります。

大人たちが楽しめる場所になりそうで

とても楽しみです。

電車の中で、

あらためて三島邦弘さんの「計画と無計画のあいだ」を読み直して、

やっぱり幸せはあいだにあるなあと思いました。

午前中には念願の三島さんにもブックマーケットで

お会いしました。

サイン、ありがとうございます。

ハックツ東京チームのみなさんも

「計画と無計画のあいだ」で楽しく行きましょう。

2015年02月08日

プラットフォームからアリーナへ

笠間市での茨城大学人文学部の

卒論発表会に行ってきました。

つくばの農産物直売所や

笠間のクラインガルテン、

常陸太田でのファーム&キッチン

など、農業経済ゼミかと思うような発表は

たいへん興味深く聞かせてもらいました。

「どんな役割を学生に担ってもらうのか?」

というキーワードをいただきました。

受け入れ側にそのような仮説というか、

心構えが必要だということでした。

共創のまちづくりは、

5段階の状態を経て、

達成されていくのだという。

1 ネットワーク:つながる

2 フォーラム:課題を出してもらう

3 プラットフォーム:方向性を決める

4 アリーナ:演じる

5 パートナーシップ:連帯、連携する。

これらの段階を経て、共創という状況が出現する。

いま、笠間はプラットフォームからアリーナへと

移行しているとき。

アリーナとは、劇場のこと。

誰がどんな役を演じるのか?

それを地元の人も、行政も、大学も、大学生自身も

考えていかないといけない。

もうひとつのポイントは役割がある、ということ。

いま、ウケているものは、役割を感じられるもの。

AKB48のファンもある意味、そうかもしれない。

B級グルメも地元の人ひとりひとりが「当事者意識」

つまり役割感を持っているということ。

そういう、絶妙の

役割感をデザインできるか?

というのがプログラム設計のポイントとなる。

その際に重要になってくるのが

受け入れ先のキーマンだ。

キーマンが、そのような演出家であり、

なおかつ役者であること。

それこそが学生×地域のプロジェクトを

活気のあるものにしていく。

僕はこのアリーナで、何を演じていくのだろうか?

卒論発表会に行ってきました。

つくばの農産物直売所や

笠間のクラインガルテン、

常陸太田でのファーム&キッチン

など、農業経済ゼミかと思うような発表は

たいへん興味深く聞かせてもらいました。

「どんな役割を学生に担ってもらうのか?」

というキーワードをいただきました。

受け入れ側にそのような仮説というか、

心構えが必要だということでした。

共創のまちづくりは、

5段階の状態を経て、

達成されていくのだという。

1 ネットワーク:つながる

2 フォーラム:課題を出してもらう

3 プラットフォーム:方向性を決める

4 アリーナ:演じる

5 パートナーシップ:連帯、連携する。

これらの段階を経て、共創という状況が出現する。

いま、笠間はプラットフォームからアリーナへと

移行しているとき。

アリーナとは、劇場のこと。

誰がどんな役を演じるのか?

それを地元の人も、行政も、大学も、大学生自身も

考えていかないといけない。

もうひとつのポイントは役割がある、ということ。

いま、ウケているものは、役割を感じられるもの。

AKB48のファンもある意味、そうかもしれない。

B級グルメも地元の人ひとりひとりが「当事者意識」

つまり役割感を持っているということ。

そういう、絶妙の

役割感をデザインできるか?

というのがプログラム設計のポイントとなる。

その際に重要になってくるのが

受け入れ先のキーマンだ。

キーマンが、そのような演出家であり、

なおかつ役者であること。

それこそが学生×地域のプロジェクトを

活気のあるものにしていく。

僕はこのアリーナで、何を演じていくのだろうか?