2021年12月25日

パーソナライズ化という劇場

佐藤恒平さん。

2012年の「地域仕事づくりチャレンジ大賞」での東北ブロック代表だったウサヒプロジェクト。

当時の佐藤さんの雰囲気に圧倒された。

当時の僕は、新潟市のヒーローズファームとして地域の八百屋プロジェクトで北信越ブロック代表として出場していた。

あれからすでに10年が過ぎていた。

たまにTwitterで見かけるくらいだったのだけど、佐藤さんの活動には注目していた。

2018年、新潟から車で仙台に向かったときに、朝日町の道の駅で「ウサヒ」を見つけて、ああ、って思った。

今回、来春から宿を始めるための先進地見学として、佐藤さんが手がけている「松本亭一農舎」を訪ねた。

まず驚いたのは「弊社のオフィスに来てください」

と言われて行ったのが朝日中学校。

なんと、稼働中の公立中学校の中にオフィスがあるのだという。

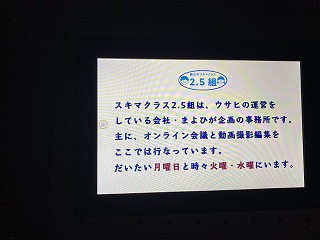

名付けて、スキマクラス2.5組。

今の本棚は冬のファッション特集。朝日町には高校が無く、中学卒業したら町外の高校に通うことになる。だから、今のうちにファッション知っておけよ、っていう感じ。

素敵なサードプレイス作っているなあ。

コミュニケーション・デザインがいちいち面白い。

その後、佐藤さんが手がけるゲストハウス松本亭一農舎へ。

長いようで短い夜を過ごすことになった。

~~~以下メモ

「石の魔力」

人の行動を動かすことができる石の魔力を引き出したかった。

⇒石を加工してアート作品をつくっている

⇒魔法使いとしての自分

町全体がゲームボードであり、自分(ウサヒ)はそのサイコロになりたい。

ゲームとは?

・不確定要素があり、確率があり、絶妙な予測不可能性の下に成り立っている。

ボードゲーム「タイムライン」「カタン」をローカルにつくる⇒高校生でもできる。

自分はどこまでもグレーな存在。

⇒偉い人に白って言ってもらう、ということ。

危機感ではなく未来へのワクワクが求心力になる

カタン:「ヒツジと鉄2枚を交換してください」

は常識的に考えたらあり得ないのだけどタイミングと状況によっては可能。

ブランド化とパーソナライズ化。

この人、今、この場所でしか届かないやり方がある。

「ローカル・リベラルアーツ」:この場で生きていくために必要な知識・技術

中学生・高校生への賞品は図書券ではなく現金5万円で人生が狂うまちづくりを。

「ゲーム探究」と「演劇探究」

・ゲーム探究:ルールの下で、いかに生きていくか。世の中を俯瞰(メタ認知)する。

・演劇探究:役として「場」に溶けだす。「場」との一体化。

⇒どっちも必要。

メタ・アプローチとエモーショナル・アプローチ

英雄譚を読んて、共通点を探す:メタ・アプローチ

英雄譚を読んで、感動ポイントを語る:エモーショナル・アプローチ

探究:穴を掘ること、その上で未来を描くこと。

ロールプレイング・シミュレーション

⇒「自分」と「未来」というフィクションの自覚

「謎の劇団」をつくる⇒複数の劇団に属さないと正気を保てない。

ルールの下(上)で「個人」は「個人」として存在する。

「ハウスマスターと寮生」という関係ではなく、どこまでも1人対1人。

ひとりの生活者としてフラットに対話すること。役割が違うだけ。

何者でもないけどハウスマスターを演じているに過ぎない。

コミュニケーションデザインの工夫:送迎時に音楽、you tubeの話題を教えてもらう。

マイプロジェクト⇒「衝動」を聞きたい。その「瞬間」を知りたい。

反主流ではなく、非主流として生きていくこと。

向かう場所は同じだけど、その道が違う。

世の中の「第2美術室」をつくる。

「今」「瞬間」「衝動」を大事にするマイプロ

~~~

ここまでメモ。

いちばん痛快だったのは、佐藤さんが出場した鯉釣り大会の話。

エサをオブラートに包んで川に投入する、という方法を思いついた佐藤さんは実際にやってみた。

すると毎年出場しているじいちゃんたちから「あれは違反なのではないか」とクレームがついた。

実際はルールに違反しているわけではないので、仲直りして缶コーヒーをもらったのだと。

在野のアーティスト。

僕が目指している世界を、佐藤さんはすでに生きていた。

町全体をゲームボードのように、自ら転がされるサイコロとなって、たくさんの機会と問いを生み出していた。

今回、インスパイアされたのは、

キーワードで言うと、

・パーソナライズ化

・ゲーム探究と演劇探究

・ローカル・リベラルアーツ

あたりかな。「演劇」の話では、僕がかかわってきた探究の授業がエモーショナル・アプローチに偏り過ぎていたことを実感し、反省した。(笑)

「いい大学進学⇒いい就職」という世の中を包む壮大なゲーム。

その前提が覆っている、もしくは機能しなくなっているのが今だ。

だから、ボードゲームを自分でつくるように、予測不可能性をデザインし、お客は誰かを問い、価値だと思うものを提供し、それをやっている自分は何が楽しく、うれしいのかを問いながらも、演者の一員として「場」に溶けだしている。

それを、瞬間瞬間、重ねていくこと。

素敵なプレゼントをありがとう、僕のサンタさん。