2021年12月12日

身体性と中動態

齋藤くんのマイプロPR用動画撮影でした。

鶏肉&豆腐&マイタケの薫製、美味すぎた。

先週、山崎さんと中動態の話で盛り上がったので「中動態の世界」(國分功一郎 医学書院)と過去ブログを読み直していました。

過去ブログ検索したら、なぜ本なのか、なぜ本屋なのか、っていう最近問われた問いに対して2018年に中動態の言葉を借りて、答えていました。

なぜ本なのか、なぜ本屋なのか?(18.8.24)

http://hero.niiblo.jp/e487983.html

なぜ本なのか?

それは、本がもっとも不確実に人に影響を及ぼすからだ。意図しない変化をもたらすから。

なぜ本屋なのか?

それは、本屋空間という場のチカラによって、予測不可能性が高まり、それによって相互の影響しあうから。

先日、とある高校の先生が慶応SFC・加藤文俊ゼミだったということで盛り上がった。

僕が茨城に行ってよかったなあと思ったひとつ、「予測不可能性」というキーワードをくれた人。

予測不可能な未来に対してフラットであること(19.2.7)

http://hero.niiblo.jp/e488852.html

ひとりひとりを「個人」として大事にするんじゃなくて、「存在」として大事にする。

場を主、人を従としてみる。

そして、もうひとつ。

僕がコロナ禍のおかげでふたたび注目したキーワード「身体性」

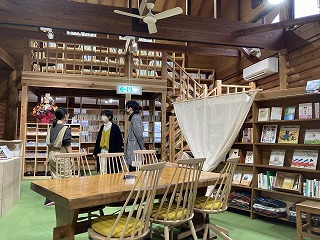

「風の通り道」のような本屋

http://hero.niiblo.jp/e490609.html

~~~

もし、現代において支配的な産業構造のメタファーを適用するとしたら、「離散的なネットワークの中で、さまざまなアクターが自由に出会うことでそのつど一回的に価値物が創造される」というイメージになるはずなんです。

だから、教育も遠からず、工業製品だけではなく、機能とか情報とか生命力とか、そういう「かたちのないもの」を原イメージとして組織化されるようになります。

だとしたら、これからの教育は学校で斉一的に教育されるのではなく、むしろ自己教育というものになると思います。自分のための教育環境を自分で手作りして、自己教育する。そういうかたちのものになると思います。必ず、なる。

その場合の自己教育の目標は一言で言えば、複雑化ということです、教育環境を選ぶ場合に、子どもたちは「自分がそのプロセスを経由することで、どれだけ複雑になれるか」、それを問う。

いまのこの社会の犯している最大の誤謬は「単純であるのはいいことだ」という信憑です。どんな場合でも、同じように考え、同じようなことを言い、同じようにふるまう首尾一貫したアイデンティティを持った人間でなければならないという強い自己同一化圧がかけられている。

~~~

自己教育かあ。

きっと高校生がやるマイプロってそういうことだよなあと。

そういう意味では「総合型選抜」とか「社会的スキルの向上」という言語化領域をゴールにするのではなくて、身体性(快不快、共感非共感)みたいなところを知っていく旅(過程)なのだろう。

大好きだった釣りを起点にして、好奇心を発動させまくり、薫製つくったり蕎麦打ったりって、なかなかいいセンいってると思うよ。

「中動態の世界」からこの一節を。

~~~

能動では、動詞は主語から出発して、主語の外で完遂する過程を指し示している。これに対立する態である中動では、主語がその座となるような過程を表している。つまり主語は過程の内部にある。

能動と受動の対立においては、するかされるかが問題になるのであった。それに対し、能動と中動の対立においては、主語が過程の外にあるか内にあるかが問題になる。

~~~

過程の外にあるか、内にあるか。

かつてはそれが(常識的に)重要だった。

ところが、いつのまにかその態は失われた。

能動と受動(という区分)の世界だけになってしまった。

(世界の言語には、そうではない言語もたくさんあるらしい)

孤独の始まり。

それは、能動と受動の世界を分けたこと始まっているのではないか。

人は、(偶然にも)場に出会い、場に溶けて、(スピノザ的に)変状していく。

それは身体性であり、中動態な世界だ。

そんな「場」を実践すること。

それが「風舟」という舟だし、この町の環境なのかもしれない。