2022年03月07日

届いていた手紙に気づくために、届いていた手紙を読むために

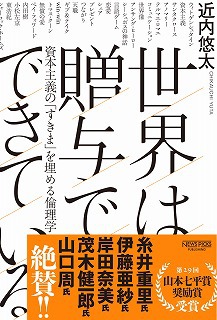

「世界は贈与でできている」(近内悠太 ニューズピックスパブリッシング)

2年ぶりの読み直し。

探究的な学びを駆動するものとは何か?

というテーマにおいて必要な気がしたので再読。

「贈与」を受けること。

「手紙」を受け取るために学ぶ(20.5.3)

http://hero.niiblo.jp/e490625.html

第4章「サンタクロースの正体」に、

時間軸に関することが書いてあったので、あらためて考察。

~~~ここから引用

サンタクロースは人ではありません。

見返りを求めない純粋贈与という非合理性を合理性へと回収するために要請される装置、昨日に与えられた名前であり、贈与の困難を切り抜ける方法だったのです。

サンタクロースの機能の本質がどこにあるかというと、「時間」です。名乗らないというのは時間を生み出すための装置なのです。

贈与は差出人に「届いてくれるといいな」という節度を要求するのです。贈与の呪いの正体は、その節度の無さ、祈りの不在だったのです。そしてその節度の無さとは、贈与は必ず届くという信念から生まれます。

贈与は届かないかもしれない。

贈与は本質的に偶然で、不合理なものだ―。

そう思えることが差出人に必要な資質なのです。

贈与は差出人にとっては、受け渡しが未来時制であり、受取人にとっては受け取りが過去時制になる。

贈与は未来にあると同時に過去にある。スローガン的に言いきればこのようになりますが、正確に言えば、ここでの正しい時制は未来完了時制と現在完了時制です。完了形とは、現在と未来あるいは現在と過去をつなぐ時制です。

「今-未来」「今-過去」が交錯するのが、贈与の本当の姿なのです。それに対し交換は無時間的、つまり、現在時制です。

贈与がどこから始まるかというと、第1章で見た通り、「受け取る」という地点からでした。僕らは受取人としてのポジションからゲームを始めるのです。

「過去そのもの」はもはや存在しません。だから、そこには想像力が要請されます。贈与は差出人に倫理を要求し、受取人に知性を要求する。そして、倫理と知性はどちらが先かと問われれば、それは知性です。つまり、受取人のポジションです。

なぜなら、過去の中に埋もれた贈与を受け取ることができた主体だけが、つまり、贈与に気づくことができた主体だけが、再び未来に向かって贈与を差し出すことができるからです。

この贈与は私のもとへ届かなかったかもしれない。

ということは、私がこれから行う贈与も他者へは届かないかもしれない。

贈与は差出人から見れば、たしかに「届かない手紙」かもしれません。ですが、受取人の視点に立つならば、贈与は「届いていた手紙」になるのではないでしょうか?それは、届いていたことに気づかなかった手紙、あるいは読むことができなかった手紙と言えます。

~~~

手紙、か。たぶん、そういうことなのだろうな、モチベーションの起点は。

手紙(贈与)を受け取ってしまったという自覚。次に渡さなければならない、という使命感。それをResponsibilityと呼ぶのかもしれません。

そして、実は「アイデンティティ」ってそこに生まれるのではないかなと。高校生や大学生が「地方」を目指すのは、直感的にそれを知っているからではないのか。

まず、贈与の受け手になる。そこからしか人生は始まらない。そう直感しているのではないか。

交換主体としての無時間モデルを生きていく自分には存在する価値がない(どこまでも交換可能である)、と。

キーワードは「時間軸」と「想像力」なのだろうと。

その手紙、確かに受け取った、と思うために、知性が必要だから、人は学ぶのだと思う。そして、その手紙を次につなぐためには行動が必要だから、人はプロジェクトに生きていくのだと思う。

起点は手紙(贈与)にあり、そのプロセスをゲーム化していくこと。大枠で言えば、そういうことが令和4年度のテーマになりそうです。