2024年05月03日

はじめの1割。最後の1割。

『すべての仕事はクリエイティブ・ディレクションである』(古川裕也 宣伝会議)

読書日記。

『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』に引用されていたので購入。

これは。

「地域みらい留学」新規参画校の皆様におススメしたい1冊です。

自分たちの学校(地域)の価値は何で、

どんな中学生に来てほしくて

どんなメッセージを中学生に伝えるのか

まずはメモ。クリエイティブディレクターができることすべきこと(P22)より

~~~

1 定義する:他者と共有するために、言葉にする

2 仮説を立てる:課題に対する仮説を提示する

3 プリンシプルをつくる:やっていいこととやってはいけないことを規定する

4 全体像を把握する:いちばんカメラを引いて眺める

5 ベストな悩み方を示す良い悩み、適切な悩みを提示する

6 アイデアの善し悪しがわかる:目的に対してアイデアの良い悪いを判断する

~~~

なるほど。

どれも大切だなあ。

そして第1章 クリエイティブディレクターがすべき4つのこと(P31)

1 ミッションの発見

2 コア・アイデアの確定

3 ゴールイメージの設定

4 アウトプットのクオリティ管理

これ以外のことはしなくていい。

1 ミッションの発見

「課題」ではなく「ミッション」。「課題」=「困っているコト」。

「その問題は本当の問題なのか?」と問いかけ、アイデアを考えるべき範囲を限定して、考えやすい状態にすること。それが、ミッションの発見という最初の仕事になる。

もうひとつ、ミッションを顧客側から観察し、確定すること。まだ、それほど顕在化・言語化されていないけれど、どうも確実に存在しそうな社会的・潜在的欲求を仮設することである。

ブランドがミッションとカスタマーの欲望とがミートする領域を想定しておかなくてはならない。

ボルボの夜中の自転車事故を無くすための塗料を開発したキャンペーン。自動車メーカーという原罪。世界から交通事故をなくすこと、それに対する持続的貢献こそがボルボのブランド価値を高める。

これから、これが来そう、とか、これが確実に儲かりそう、とか、この辺が空いている、とかではなく、世界にとって重要なミッションをいちばんのコアに置いて起業するのである。

2 コア・アイデアの確定

そのブランドは、そもそも何のためにこの世にあるのか。何をするために生まれてきたのか。誰にどんな種類の幸福をもたらす能力があるのか。どういうことに、どういう風に役に立つのか。

そのブランドの本質の本質の本質の本質は何か。

ミッションから生み出されたコア・アイデアが規定している範囲以外は考えさせてはいけない。なぜなら、その範囲にのみ、今回の宝は眠っているはずだから。コア・アイデアを確定するということは、他の可能性をすべて捨て去ることなのである。

コア・アイデアの果たす役割も2005年くらいから大きく変化した。深化したのだ。

それは、おそらく、企業が置かれている社会的位置の変化によるものだと思われる。すべての企業か、本業の利益だけでなく、企業としての社会的責任を明確に果たさなくてはならなくなってきている。

ブランドの価値を決めてコア・アイデアを確定することは、ひとつ以外の、他のすべての可能性を捨てることだ。ひとつの価値しか認めないということだ。やるべきことを限定するということだ。そういう意味で、「ブランドの存在意義⇒コア・アイデア」は、広告だけでなくすべての対外活動において決定的に重要な役割を果たすことになる。

世界的に評価されている仕事の多くが、人類にとって普遍的で受け取りやすい、反対できないコア・アイデアを設定している。

ブランドとは、哲学そのものであることがわかる。自分の価値を定義して、それを世界の中に、歴史の中に、置くこと。その時、重要なのは、近未来形のコンテキストで語ることだ。

ブランドメッセージは、現時点における自己紹介ではない。自分たち固有の哲学、存在意義という不変的なことから、これから世の中に向けて、どう作用することができるのか。世界のどのパートを変えていくことができるのか。未来についての意思表明が含まれていなければならない。

3 ゴールイメージの設定

このゲームで最も重要な登場人物は、カスタマー、あるいはみんな、あるいは世界である。すべては、そこで起こる。プレゼンテーション・ルームではない。彼らを、ゲームの共犯者に適切に巻き込むことが、ブランド・コミュニケーションには、不可欠なのである。

ゴールイメージの設定とは、ターゲットとの接触面を設計することである。ここで重要なのは、みんなが自分に関心があると感じること。この接触面は、もともとほぼ100%感覚的な場面で、左脳的な領域ではない。

あらゆる出会いは、ひたすら感覚的身体的なものであって、そこで受容してしまったブランドに対する「感じ」は、よほどのことがない限り、変わらない。

ゴールイメージの設定とは、アイデアの意味を超えて「こんな感じ」を設計し、共感を形成し、ヒトを動かすのが仕事である。肉体的直感的に受容されなければ、共感は形成できない。それは明らかに非論理的出来事だ。

4 アウトプットのクオリティ管理

「びっくり」と「はたひざ」(はたとひざをうつ、です)

surprise と make senseである。

Good Surpriseということになる。優れたアウトプットには、すべて、このふたつが含まれている。例外はない。

このふたつが含まれていない傑作は歴史上存在しない。

「びっくり」⇒異常値

表現は「対立」から生まれる。

「はたひざ」=最終的説得力

~~~

いいなあ。いい本。

ラストはこちら。

論理だけでは何もできない。仕事の最終的な「くる・こない」を決定するのは、残り2割の論理を超えた部分なのだ。はじめの1割。最後の1割。

そこだけは非論理的なのである。直観的本能的感覚的肉体的右脳的なのである。理性だけでは制御しきれないのである。どこから生まれるのか、どうしてこれがいいのか。実は誰にもわからない闇雲なゾーンなのである。

これ、地域みらい留学参画初年度校、いや、もちろん僕らのチームにも贈りたい本です。

2024年05月01日

「学習」ではなく「認知的変化」を「創発」する

『私たちはどう学んでいるのかー創発から見る認知の変化』(鈴木宏昭 ちくまプリマ―新書)

昨日の「衝動」に続いて、今日のテーマは「創発」。

長年、「場のチカラ」と言っていた「何か」をようやく掴める時がきた、そんな興奮がある。

この本のキーワードは「認知的変化」「無意識的なメカニズム」「創発」である。

まず「学習」と呼ばず、「認知的変化」と呼ぶ。

そして「認知的変化」が起こっているプロセスは意識的に進まなく、無意識的に起こるということ。

さらに「創発」ということは「還元不能性」「意図の不在」であるということ。

まずは「第2章 知識は構築される」より

~~~

知識は伝わらない。なぜならそれは主体が自らの持つ認知的リソース、環境の提供するリソースの中で創発するものだからだ。(中略)それらリソースを利用したネットワーキングとシミュレーションが行われる。また知識は環境の提供する情報をうまく組み込むことで生み出される。だから知識はモノのように捉えてはならず、絶えずその場で作り出されるという意味で、コトとして捉えなければならない。そうした性質を持つ知識は、粗雑な伝達メディアであるコトバで伝えることはとても困難だ。

モノ的知識観⇒コト的知識観

私たちの知識、それに基づく行動が場面、状況、環境の要素と切り離せない関係にあるという点だ。

~~~

なるほどね。10代の頃に聞いたヒットソングが突然流れてくると、あの頃にもっていかれて、胸が苦しくなるのと同じですね。(違うか)

さらに、「第5章 ひらめくー洞察による認知的変化」より「ひらめき」のところから意識と無意識について抜粋。

~~~

意識の知らない間に、寡黙で働き者の無意識的な学習のシステムが働き、それがよい配置の増大、つまり制約の緩和を支えているのだ。意識の方はボンクラだから、それにまったく気づけない。

そして無意識システムが学習を重ね、相当程度までよい配置のパターンを作り出す。すると、意識システムもさすがにそれに気づく。そして「わかった」と叫んで、成功を横取りしているのだ。

だから、ひらめきが突然訪れたかのような印象が生み出されるのは、意識システムがボンクラであることから生じる錯覚なのだ。

~~~

次に「身体性」についての言及を

~~~

環境の側から提供される視覚情報だけではなく、身体動作を環境に加えることにより、新たな視覚情報、場合によっては触覚、聴覚情報なども得られる。こうした情報が組み合わさって新たな環境が生成される。するとはじめとは異なった探索空間が生み出される。そうした中に、解決のためのヒントが潜んでいることもある。(P159)

また行為、身体動作というのは、単に手や足の動きだけにとどまらない。それと関連した認識、感情も一緒になって脳の中で活性化される。

~~~

そうそう。

きっと「場のチカラ」ってそういうことが言いたかったのだろうなあと。

「第6章 教育をどう考えるか」では、徒弟制について言及する。(生田久美子『「わざ」から知る』より)

~~~

徒弟制の学習の過程は、模倣、繰り返し、習熟という道筋を辿る。しかもそれらは非分割的である。

学習者=弟子は、師匠や先輩の振る舞いの要素化されない全体を観察し、それを模倣する。そこには基礎も応用も存在しない。つまり最初から目指すものの全体像が提示され、そこに向けて練習を重ねるのだ。これは学校での学習が、なんだかわからないけど将来ひつようになる(はず)という形で進められるのと対照的である。

もう一つの特徴として、評価が不透明であることが挙げられている。(中略)学習者は何が自分の問題であり、そのために何をなすべきかを自ら探索しなければならない。生田はこのプロセスを「学習者自らが習得のプロセスで目標を生成的に拡大し、豊かにしていき、自らが次々と生成していく目標に応じて段階を設定している」(前掲書)

弟子は師匠の作り出す世界に潜入しようとするが、はじめはうまくいかない。そこで自分の中のリソース、状況の提供する曖昧なリソースを揺らぎながら探索し、新たな目標を生成するという創発的な学習が行われていると思われる。

こうした観点からすると、大学教育でのルーブリックなどのように、達成の度合いを細かく定義し、それをわかりやすく学習者に伝える方法は、学習者自身による目標の生成的拡大を阻害するという側面を持つということがわかるだろう。

~~~

いいですね。

「ジェネレーター」にも通じる話です。

~~~

学習者の知的協力である。

教育はいうまでもなく、相互作用の場面である。だから教師が一方的に努力しても教育は成立しない。それは単に情報伝達にすぎない。学生が教師からの情報に対して自ら働きかける、そして掘り下げる=身体化する、拡げる=関連付ける、それを使いながら考える、そうした構築のための努力なしには知識は生み出されない。

またそうした協力によって、教師にも認知的変化が起こる。

~~~

「場のチカラ」の正体。

もう少しでつかめそうだ。

2024年04月30日

「奇跡」の目撃者となり、「奇跡」を体感し、「奇跡」のつくり手となること

『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』(谷川嘉浩 ちくまプリマ―新書)

これは高校生にも大学生にも20代にもおススメ。

僕の研究テーマであるアイデンティティと承認欲求に鋭く迫ります。

メモとして記録

キーワード、たくさんあるのだけど、まずは「偏愛」かなあ。

「強い欲望」と「深い欲望」についての言及も興味深い

~~~

「承認欲求」には2種類あって

(他者から)「承認される」欲求は強い欲望であり、「他人の視線」を介して生まれるが故に情動の高まりを伴い、

(自らを)「承認する」欲求は本書の深い欲望のことであり、自らを知ると同義なのかも

「承認される」欲求はSNSによって数値化を伴うことで強化され、ますます相互評価の檻の中へと自らを閉じ込めていく

「承認される」欲求を追い求めるのではなく自らを「承認する」ために「強い欲望」を発するもの(広告やSNS、相互評価ゲーム)から距離を置き、環境を活かしたプロジェクトを遂行する「わたしたち≒場」を形成し振り返りで承認することによって、その構成員である自分を承認するという方法論

二人が価値を置こうとしているのは、他人に移し替えられないほど「個人的」であり、文脈や対象を変えると成立しないくらい「細分化された」欲望です。

「欲しかった本」というのも、「深い欲望」を知るためのツールになるのかもしれない。本屋の役割って、きっとそういうことだ。欲しい本ではなく、欲しかった本を売りたい。

~~~

必要なのはその「深い欲望」に目を向けること。

そこへ到達するキーワードが「偏愛」なのだと。

~~~

「何かを理解したかのような気分」に浸り、「そうすることである種の安堵感」を得る

些細な部分についての質問や感想、細部を掘り下げる言葉こそが当人の性格を浮かび上がらせる。

効率的で、計算可能で、予測可能で、コントロールしやすいものを求める合理化された集団には、必ずこういう要素(外圧的アプローチ)があります。外圧的アプローチは、当事者の願望や欲望を無視します。

~~~

そっか。細部にこそ神は宿るんだ。

高校生や地域の大人へのインタビューはまさにその細部を浮かび上がらせるためにやっているんだなあと。それを掘り下げると。

~~~

一周回った爽やかさとは、「これさえ譲らなければ他はどうだっていいんだ」と言えるような根拠地を知っている人の自由さです。自分の衝動を知っている人には、大概のことには振り回されない泰然自若とした姿勢があります。

広告やSNSなど様々なメディアを通して色々な刺激を与えられ続けることで、自分の中で生まれた多数の強い欲望に感情を絡めとられて、小さく静かに動く深い欲望が見えなくなっている。そういうときに採用できるのは、状況全体を暗くすることです。

~~~

自分の衝動を知ること。

「〇〇がないと生きていけない」の〇〇が見つかった人は幸運だ。〇〇があれば生きていける(のに前進することを知っている)のだから。

次に、衝動と「目的」について

~~~

「衝動」は具体的な目的地ではなく大体の方向性を告げるもの

衝動は、直接私たちになすべきことを教えてくれません。具体的な行動を導くのは「衝動」ではなく、知性が試行錯誤しながら組み立てる達成可能な「目的」です。むしろ、今掲げている目的や戦略に固執せず、衝動に照らして、よりよい目的や戦略と出会ったらどんどん修正する貪欲さこそが、彼女の行動を特徴づけていると考えられます。衝動の力が続く限り、目的や戦略は変化し、成長していくものだということです。

~~~

さらには、「キャリアデザイン」についての痛烈な一矢を。

~~~

キャリアデザインを支えているのは、結局のところ、コントロール願望です。(中略)こうした人生設計は、自分の決定に自分自身が驚く可能性を考慮していません。考慮しないどころか、何か偶然の出会いを通して、自己がすっかり書き換えられてしまうなどという事態は、設計からは程遠いという点で許容しがたいのです。

キャリアデザインは「自分の人生を自分で設計する」ことを標榜しています。その役割を果たすために、未来の自分が過去や今の自分と本質的に同質的であると前提せざるをえません。そもそも、キャリア教育やキャリアデザインは、反設計的な衝動を悪魔祓いしたところに成立していると言えるかもしれません。

この姿勢が容認しがたいのは、キャリアデザインというコンセプトが「人生を『仕事』のように生きる」ことを要求しているところがあるからです。ここでいう「仕事」は、自分のすべての行動を目的に従属させ、それに向けて課題を分割して計画的にことに取り組み高いパフォーマンスや効率を出そうとする目的に駆動された生き方のことです。

目の前にある機会も多面的であり、私たち自身も多面性を持っている。そうしたものの組み合わせとして自分の人生を捉えた方がいいのに、リスクやキャリア、人生設計という言葉は、機会や自分を誰にとっても同じフラットで平均的なものとして捉えてしまう。

~~~

なるほど。

「キャリアデザイン」によって、むしろ僕たちは「個性」というか「固有性」、自分でなければいけない理由を失っているのかもしれませんね。

~~~

衝動の「持続性」は「特定の目的や戦略へのこだわり」という形をとりません、「手元の目的や戦略に色々な修正・変更を加えながら進む」という試行錯誤の形をとります。

自分の内側にモチベーションのきっかけがあるというよりも、環境のあちこちにモチベーションの芽が散らばっている。僕たちが心だと思っているものは記憶にせよ、行為の動機にせよ、意外と自分の周りにも広がっているのかもしれない。

~~~

モチベーションは本人の中にあるわけではない。ホントその通りだと思います。

最後に、「知性」と衝動について

~~~

「知性」:環境の観察と記憶の探索を行き来しながら、事柄の意味を判断し、具体的な行動の計画につなげる働きをするもの。

衝動は私たちの進むべき方向性を教えてくれるのに対して、知性は具体的なアクションのことを考え、判断する。

衝動と知性を行き来すること

~~~~

それって、場と個の往還に近いなあと。

中動態で動き、能動に落とし込んでいくこと。

なぜ、「衝動」が必要なのか、著者は次のように言います。

現代人の抱きがちな「寂しさ」は、私たちを抽象性や交換可能性へと導いています。「寂しさ」が導く生き方のレールを外れた先にあるのは、「衝動」が導く生き方です。

「寂しさ」を埋めるために、常に(ネット上を含め)「つながって」マルチタスクをこなし、「忙しい」状態をつくる。強い欲望を発するメディアによって行動を決められてしまう。

それによって、自分自身はますます抽象化され、交換可能になっていく。それってますます「寂しく」なっていってるんじゃないか。抜け出せない苦しさだろう。

「なんでそれを?その熱量で!?」と他人(合理的存在)が見たら、驚愕するようなこと、つまり自らの「偏愛」を知り、時間をかけて実践し、知性により言語化し、目的を定め、行動計画に落とし込むこと。

個別性と一回性と偶然性の中で、「奇跡」の目撃者となり「奇跡」を体感することいや、そこにたしかに自分が「存在」しているのだから「奇跡」のつくり手となっていると実感できること。

「衝動」と「知性」を行き来すること。

「場」と「個」を往還すること。

自らの「衝動」をつかむ。そんな1歩を踏み出せるプログラムがつくれないだろうか。

2024年04月10日

ベクトルの始点を合わせるというチューニング

ぼくの師匠、佐藤恒平さんに会いに山形県朝日町へ

話題のメインは、おとなり、西会津で撮った映画の話。

つぎの民話

https://minwa.listpage.jp/

昨年12月10日に西会津の奥川地区でやった上映会の様子(映画の予告編もあります)

https://mayoiga-k.jp/news/1589.html

滞在時間は2時間。

まずは、知る人ぞ知る地元人気食堂でモツ煮定食を頂きながら(モツ、大盛り過ぎる。笑)

その後朝日中学校内にある佐藤さんの会社「まよひが企画」オフィスにお邪魔し、恒平くんがウサヒに化けて中学校の授業に行くところの30分で映画を見せてもらって、その後、話をしました。

~~~以下メモ

1 中学校内のオフィスについて

・コミュニティスクール委員をやっているときに提案

・先生方が地域を題材にした、あるいは地域と連携した授業をしたいときに相談に行ける

・結果、働き方改革(先生の勤務超過を防ぐ)につながっている

⇒「地域連携」と「働き方改革」の文脈でNHKウイークエンド東北に

⇒次の先生にも映像で伝えられる

2 中学生の「総合的な学習の時間」について

・1年生の授業で、地元を題材にしたカルタをやる

・地元の集落ごとのジグソーパズルをつくってやってみる

⇒地理的な俯瞰をすることから始める。「地理」から始まる好奇心が歴史や人文や、理科や経済などにもつながっていく。

3 映画について

これについては、Xの投稿を貼っておきます。

地図は物理的、地理的に町を俯瞰し、ドキュメンタリー映画は、感情的、時間的に人生や関係性を俯瞰するのかもしれない。そこにナレーションというガイドは不要なのかもしれない。目的や意図を持つけど、解釈や感情の余白を残しておくこと。アートの領域だよなあ、と。

ワークショップの下ごしらえとしての30分のドキュメンタリー映画。リアルを見て、感情を動かして、自分だったら、と感じて考えて、同じ地平に立つ。仕組まれたアイスブレイクではなく、同じ地平に立つためにできることは何か?

マスに届けようとすると、背景説明を丁寧にしなければならない。その射程の半径を小さくすれば、コンテクストをある程度共有しているので、背景は説明せず、ナレーションというガイドも不要になる。結果、ダイレクトに登場人物の感情が心に響く。

映画上映会場という暗い空間の中で、俳優の一言一言との対話が起こる。それは話に応じるという意味では応話と呼べるのかも知れないし、近い暮らしを共有しているからこその共話でもあるのかもしれない。

~~~

と、こんな感じ。

僕の研究領域である、コミュニケーション・デザインとチューニング・ファシリテーションの観点からも、非常にインスパイアされるお話でした。

映画の中に、「未来型結(みらいがたゆい)」の話が出てくるのだけど

参考:未来型結について:http://kyodoshi.com/article/13015

未来型「結」にとって必要なのは、まず、同じ「座」に座り、ごはんを食べたり、農作業をしたりすることが大切なのだろう。同じ映像を見る、という方法もあるのだな、と。それもチューニング・ファシリテーションか。ベクトルの方向を合わせるのではなく、ベクトルの始点を合わせること

その「座」を共有していること。それが最大のチューニング、なのかもしれない。

たとえば、高校の授業の冒頭に、地域の人との4マス自己紹介で、出身と、最近あったよかったことを話すのも、地理的な俯瞰と、時間的な俯瞰、さらには(身近な)価値観をチューニングしているのだな、と。

ドキュメンタリー映画(映像)を見ること、あるいは探究的な文脈で言えば、生徒自身のリアルな声を聞くこと。評価をするのではなく、そこから自分は何を感じ、どんなことを思ったのか。それをシェアし、さらに深めていくこと。自分を自覚すること。

「機会として学ぶ」ってそういうことなのかもしれないなと思いました。そこでは「学ぼう」としなくても、勝手に「学び」という現象が立ち上がっていくのだと。

そういう「デザイン」をやってみたいのかもしれません。

恒平師匠、たくさんのヒントをありがとうございました。

2024年04月08日

アンサング・ヒーローの物語を紡ぐ

『チ。-地球の運動についてー』(魚豊 小学館)

話題のマンガ、一気読みしました。

題材は天動説⇒地動説へと変わるまでのフィクション。

なんというか、「アンサング・ヒーロー(歌われざる英雄)」の物語ですね。

「学ぶ」とは何か?

「生きる」とは?

そして、人はなぜ、本を読むのか?

いろいろ考えさせられます。

名言だらけなのでメモしておきます。

(ネタバレなので、マンガを読む人は読まないでください)

~~~

不正解は無意味を意味しない。

あなた方が相手にしているのは僕じゃない。異端者でもない。

ある種の想像力であり、好奇心であり逸脱で他者で外部で

畢竟、それは知性だ。

今夜君達はこれから少しの間だけ、恐らく人生で初めて、

自らの運命を変える挑戦権を得ている。

一生快適な自己否定に留まるか、

全てを捨てて自己肯定に賭けて出るか、どちらを選ぶも自由だ

思慮深くてはダメなんですよ、修道院長。

そんなヤワな姿勢じゃ時代に埋もれて終わる。

利口ではいざという時掴み取れない。

掴む?何を?

私がずっと待っている、

私を特別にする瞬間、私を偉大にする瞬間、私が歴史を動かす瞬間ですよ。

その一人とは、私ではなく君かもしれんからだ。

もし、過去の積み重ねの先に答えがないなら、真理にとって我々は無駄だったかもしれん。

しかしたとえ過ちでも何かを書き留めたことは、歴史にとって無意味ではない。と願ってる。

私達の人生はどうしようもなくこの時代に閉じ込められてる。

だけど、文字を読むときだけはかつていた偉人達が私に向かって口を開いてくれる。

その一瞬この時代から抜け出せる。

文字になった思考はこの世に残って、ずっと未来の誰かを動かすことだってある。

『自らが間違ってる可能性』を肯定する姿勢が、学術とか研究には大切なんじゃないかってことです。

第三者による反論が許されないならそれは信仰だ。

自分以外に託すって姿勢に希望を見出してた。

そしてあろうことかその姿勢を天国にいくより重視した。

そういう他者が引き起こす捩れが、現状を前に向かわせる希望なのかもしれない。

それは地動説の意味を知った時、多分、感動したからです。

君の文章は論文としての価値はない。-がそれ故、伝わる可能性は高いだろう。

伝わる? 何が? 感動だ。

それさえ残せば、後は自然と立ち上がる。

一見、無関係な情報と情報の間に関わりを見つけ出せ。

ただの情報を使える知識に変えるんだ。その過程に、知性が宿る。

それがあれば留まる勇気と踏み出す度胸が得られる。

タウマゼイン?

それは古代の哲学者曰く、知的探求の原始にある驚異。

簡単に言い換えるとこの世の美しさに痺れる肉体のこと。

そして、それに近づきたいと思う精神のこと

つまり、「?」と感じること

身体と魂、理性と信仰、哲学と神学、疑うことと信じること

これらの矛盾は両立します。何故か?

それが人間だからです。

人間は神でも獣でもない。人間はその中間に存在する。

でもだからこそ中間を、曖昧を、混乱を、受け入れられる。

むしろ矛盾で理性の息継ぎをする。

貴方は今、神を失っている。

この世界が存在するという奇跡を感じられないでいる。

奇跡とは、必然に満ちた領域で生まれる偶然のことです。

と同時に、偶然に満ちた領域で必然が生まれることです。

昔の貴方はそれを感じていた。この世のすべてが奇跡的だと知っていた。

しかし経験や記憶、過去や故郷、そして痛みと引き替えに、奇跡まで失ってしまった。

奇跡は、貴方が生きる場所だったのに・・・です。

~~~

このマンガには、ひたすらに、ただひたすらに

歌われざる英雄(アンサング・ヒーロー)が描かれています。

真実を求め、託して、死んでいくものたち。

そしてその好奇心は止められないのだ、と。

美しい人生ってなんだろう?

って考えさせられます。

2024年03月30日

SNSとアイデンティティ

『砂漠と異人たち』(宇野常寛 朝日新聞出版)

第四部 脱ゲーム的身体より

吉本隆明『共同幻想論』からの、アイデンティティ問題の考察がスルドいのでメモ

~~~

吉本の生きた20世紀が、共同幻想の肥大が個人を押しつぶしていた時代だったからだ。

イデオロギーによって思考を停止し、世界を善悪に二分してしまった人間たちが何をし得るのかは自明だ。20世紀とは、情報環境の進化に踊らされた人類が共同幻想を肥大化させ危うく自らを滅ぼしかけた時代だったのだ。だからこそ、吉本隆明はあらゆる共同幻想からの自立を唱えた。

3つの幻想は、自己幻想(自己に対する像)、対幻想(家族や恋人、友人など、1対1の関係に対する像)、共同幻想(集団に対する像)に分類され、これらは互いに独立して存在し、かつ反発し合う性質(逆立)があると吉本は考えた。

吉本が自立の根拠としたのが、対幻想-家族や友人などに発生する1対1の対の関係性-だった。家族を守ること、妻と子の生活を守ることをアイデンティティの中核に置き、政治的イデオロギーのもたらす共同幻想から「自立」すること。つまり吉本は半世紀前に、共産主義革命という20世紀最大の共同幻想からの自立のために、対幻想に依拠するという処方箋を提示したのだ。

その処方箋を提示された患者たちー全共闘の若き活動家たちーはたしかに、家庭という対幻想にアイデンティティの置き場を変えることで共同幻想から自立したのかもしれない。しかし、彼らの新しい依存先となった戦後的な核家族による家庭の多くは、かつての大家族に比して制度的には緩和されているが、その分精神的にはより依存の度合いを深めた性搾取の装置であったこと、そしてまた彼らの多くが私的な領域において対幻想に依存するからこそ、公的な場では思考を停止させ職場となる企業や団体のネジや歯車として埋没していったことは記憶に新しい。

前者は21世紀の今日においても性差別の根深いこの国の後進性そのものであり、そして後者は共同体の同調圧力として、個人の創造性を抑圧することでこの国の産業を20世紀的な工業社会に縛り付け、21世紀的な情報社会への対応を大きく遅らせている。

~~~

共同幻想とアイデンティティ問題。これ、僕のテーマでもあります。

著者は、この吉本の処方が失敗したプロジェクトだったと断じる。

~~~

吉本は、どこで誤ったのだろうか。吉本の失敗と、この国の長すぎた戦後史が証明することーそれはある幻想にアイデンティティを預けることがほかの幻想に取り込まれないことを保証しないということだ。

自分は妻子のために身を粉にしていることを誇りに〈対幻想への依拠〉、安心して職場ではネジや歯車となって思考を停止〈共同幻想へ埋没〉していった。

今日の情報社会においてそれは自明なことだが、むしろ人間はある領域の幻想にアイデンティティを確立することで、別の領域では安心してそれを明け渡すことができる。

資本主義と情報技術の発展は、人々に複数の場を生きることを可能にした。より正確には、人間が複数の場を生き得ることを、顕在化させた。このとき、吉本の自立論はその根底の部分で大きな修正を迫られる。三幻想はそれぞれ、別の欲望に根差して単に独立しているのであり、決して逆立はしていないのだ。

~~~

ある幻想にアイデンティティを依拠すること。それは、他の幻想が作用する場における思考停止を意味する。それで、はたして人は幸せになれるのだろうか。さらに、消費社会へと時代がシフトする中での吉本が変わっていくことを以下のように述べる。

~~~

その後の吉本は、80年代の消費社会の到来を経て、むしろ個人の単位でのアイデンティティの確立を志向するようになる。

大衆が一人ひとり生活の必需品ではなく、嗜好品を手に入れること。この国にはじめて訪れた消費社会は、日本人に消費することでの自己確認(自己表現)という回路を与えた。

モノとのコミュニケーション(所有)によって、他の誰かにも特定の共同体にも承認されることなく、アイデンティティを安定させること。モノの所有のもたらすアイデンティティは多くの場合一時的なもので、そして弱い。

実際に当時の消費社会下におけるモノの所有によるアイデンティの確認は、実質的にはそれを社会的に顕示することで、共同体からの承認を獲得することが目的とされていた。それは自己幻想による自立ではなく、実質的には共同幻想への埋没だったのだ。

そして、21世紀の今日において情報社会の到来とともに価値の中心は「モノ」から「コト」に移行した。現在ではアルマーニのシャツの袖口からロレックスの時計をチラつかせている人間に、現役世代の大半が軽蔑を感じるだろう。一方で「コト」は情報技術によって簡単に可視化され、そしてシェアされるようになっている。

そしてその結果として、多くの人々は「コト」を社会的に顕示している。この「コト」のシェアによる顕示の中心を占めるのが、SNSのプラットフォーム上の相互評価のゲームである。

情報技術はコトをシェアすることでの自己幻想の確認のコストを、大きく下げてくれる。意識の高いイベントへの参加を顕示するのは骨の折れる行為だが、タイムラインの潮目を読んで周囲の人間が石を投げつけている相手に自分も一撃を加えることには、能力もコストもそれほど必要ない。

~~~

いやあ、これはすごい。アイデンティティの確立がSNSへ依存していることがわかる。さらに著者は、現代の代表的SNSが、吉本の三幻想に対応していることを指摘する。

~~~

プロフィールとは自己幻想であり、メッセンジャーとは対幻想であり、そしてタイムラインとは共同幻想そのものだ。シリコンバレーの人々が吉本と参照したなどということがあるはずもない。彼らは人間の社会像の形成とコミュニケーションの様式を実際のユーザーの行動から分析し、そこから発見された欲望に工学的なアプローチで最適化していったにすぎない。

吉本隆明が提唱した三幻想が人間と人間の間に発生する関係のパターンを網羅し正確に分類するものであったことが、四半世紀後の情報技術によって証明されたと考えればよいだろう。

そして、いま僕たちはこれらの幻想をコントロールする情報技術によって、吉本隆明のいう「関係の絶対性」の内部に閉じ込められている。

たとえば、FacebookやTwitterのユーザーの多くが、対幻想(他のユーザーとの関係)や共同幻想(所属するコミュニティ)を誇示することでの自己幻想(プロフィール)の強化を日常的に試みている。21世紀の今日、吉本の三幻想はSNSというかたちで相互補完的に機能して、より強固に人類を関係の絶対性に縛り付け、動員のゲームのネットワークの中に閉じ込めているだ。

SNSとは情報技術を用いて人間間の社会関係のみを抽出する装置だ。人間間の関係のみを肥大させた結果としてSNSの与える社会的身体は「人と関わること」に特化し、そのために承認欲求以外の欲望が喚起されなくなっているのだ。

~~~

そっか。僕たちはまだ、吉本隆明が規定した世界の中で戸惑っているんだなあと。じゃあ、どうしたらいいのか。

「このゲームから降りる」ことだと宇野さんは言う。

~~~

かつてハンナ・アーレントが指摘したように、ゲームのプレイを目的にした主体はゲームの存在とその拡張を疑うことができなくなる。そしてゲームのプレイスタイルを変えること(所有から関係性へ)も、ゲームを複数化すること(プラットフォームとコミュニティの分散)も突破口になり得ない。では、どうするべきか。僕の解答はこの(関係性の絶対性のもたらす)ゲームから降りることだ。

それは外部に脱出するのではなく、内部に潜ることでなければいけない。

その手がかりは、日常の、暮らしの内部にある。

ロレンスも村上春樹もある時期から「走る」ことをその暮らしの中に取り入れていったことを。それも一定以上の「速さ」で走ることを彼らが求めたことを。

ランナーになったとき、住民と旅行客の差はなくなる。たとえその人がその街の住人だろうと、他の街からやってきた旅行客だろうと、走っている時間は、つまり「走る」ことそのものを目的に走っている時はその差はまったくなくなる。

僕が世界中の様々な街を訪れたときに、走ることでその街の一部になることができるように感じるのはそのためだ。街を走る人は、半ば匿名的になり、その街の風景の一部になっているのだ。

ランナーは走ることによってその街と、世界と対話する。しかし、速さを求めることは、その対話の可能性を閉ざす。純化されたスピードの追求は、その土地からの切断をもたらす。

「遅い」ランナーとは人間間の相互評価のゲームから降りた存在だ。しかしそれでいながら、人間を世界から切断する「速さ」の呪縛からも逃れ、「遅さ」を受け入れることで世界に対して開かれている存在だ。街を孤独に走るとき、僕たちは人間間の相互評価のゲームからは離脱しているが、その土地の事物に対しては開かれているのだ。

ここで重要なことはたった一つ。街を走るように、世界に接することだ。ただし、ゆっくりと。

~~~

じゃあ、どうやって脱ゲーム化していくのか?宇野さんは、京都に暮らした経験を基に「歴史に見られる」ことだと言う。

~~~

言い換えれば、個人の生の尺度で測ることができない巨大がものが、自分の生活の中に存在しているという感触だった。それは歴史を見るのではなく、歴史に見られる体験だった。自分がその物語の登場人物として、歴史の当事者として関与しているという実感はない。しかし確かに歴史は存在していて、自分の等身大の生活にも強く、深く影響している。そのことを僕はあの街で暮らしているときに、「見る」ことではなく「見られる」ことで感じていた。

そこには、「いま」自分が閉じたネットワークの相互評価のゲームでどのくらいスコアを挙げているかという問題を超越した、時間的な自立を与えてくれる感覚が、それも日常の、生活の内部に存在していた。人は歴史に見られながら暮らすことで、閉じたネットワークの時間的な外部の存在を意識するのだ。

京都のような古い街に暮らすとき、人はそれを意識することなくただ生活の中で歴史に見られることになる。このとき人間は時間をかけて、自己の存在よりも圧倒的に巨大な規模で、時間の流れが存在していることを無意識のうちに認識させられる。これがおそらく、物語化されない歴史へのアプローチのほぼ唯一の回路だ。

移住者としてその土地に接することが、そこを旅先として暮らしの外部に置くのではなく、暮らしの内部として受け止めることが、もっとも効果的に歴史に見られる身体を育むのだ。

その土地を無目的に「遅く」走るとき、僕たちの身体は無防備に歴史に見られることになる。このとき僕たちの身体は走ること以外に、自由な速度を用いてその土地に触れること以外に目的を持たない。セルフィーを撮るべき名所旧跡も、承認を交換すべき他の誰かも必要としていない。そしてそのために、接した場所において目的を持たない。

~~~

「歴史に見られる」という感覚。これはきっと、麒麟山米づくり大学に参加している人たち、Feel度Walkをしている人たち、もしかしたら地域みらい留学の高校生たちががうっすらと感じていることなのではないか。

180年続く酒蔵の米づくりを体感し、酒造りの細部を知る。そこに込められた想いを知る。そして、同時に、酒造りの歴史から見られているのだ。

本書のラストに著者は三つの知恵を提案する。

~~~

第一に、人間以外の事物と触れる時間を持つこと

第二に、人間以外の事物を「制作」すること

最後に、その「制作」を通じて、他者と接すること

人間は、人間外の事物に触れることで人間間の相互評価のゲームから一時的に逸脱する。プラットフォームによって画一化され、同じ身体を持つ他のプレイヤーとの承認の交換しかできなくなった身体がその多様な側面を回復する。ここで大事なのは、その事物を消費せずに、愛好することだ。ここで述べる消費とは、その事物を受け取り、用いることを指す。そして愛好とはその事物を単に受け取るのではなく、独自の問題を設定し、探求することを指す。

このとき僕たちは事物をただ単に見る、触れるのではなく、その事物を用いて何かを制作することが望ましい。そうすることで、僕たちは相互評価のネットワーク(世間)とは、切断されながら、世界と接続することができる。そして制作された事物により、僕たちは自立しながらも開かれることになる。そして制作された事物は、未来において人間たちを「見る」歴史的な主体になっていくのだ。

こうしてその人ではなく、制作された事物とのコミュニケーションに注力することで、情報技術に支援された人間間の相互評価のゲームとは異なるチャンネルでの対話が可能になる。

~~~

SNSによる相互評価ゲームの外部を、ひとりひとりは必要としている。そしてそれは、旅先のどこかではなく、暮らしの内部にあり、住んでいる町の歴史との相互作用にあるのかもしれない。

「いきている」と実感すること。それはひとえに、自分が交換不可能な存在であると認識できることなのだろうと思う。

人間以外の事物にふれ、事物を制作し、それを通じて他者と接すること。

そこに、アイデンティティを取り戻すヒントが詰まっていると思う。

第四部 脱ゲーム的身体より

吉本隆明『共同幻想論』からの、アイデンティティ問題の考察がスルドいのでメモ

~~~

吉本の生きた20世紀が、共同幻想の肥大が個人を押しつぶしていた時代だったからだ。

イデオロギーによって思考を停止し、世界を善悪に二分してしまった人間たちが何をし得るのかは自明だ。20世紀とは、情報環境の進化に踊らされた人類が共同幻想を肥大化させ危うく自らを滅ぼしかけた時代だったのだ。だからこそ、吉本隆明はあらゆる共同幻想からの自立を唱えた。

3つの幻想は、自己幻想(自己に対する像)、対幻想(家族や恋人、友人など、1対1の関係に対する像)、共同幻想(集団に対する像)に分類され、これらは互いに独立して存在し、かつ反発し合う性質(逆立)があると吉本は考えた。

吉本が自立の根拠としたのが、対幻想-家族や友人などに発生する1対1の対の関係性-だった。家族を守ること、妻と子の生活を守ることをアイデンティティの中核に置き、政治的イデオロギーのもたらす共同幻想から「自立」すること。つまり吉本は半世紀前に、共産主義革命という20世紀最大の共同幻想からの自立のために、対幻想に依拠するという処方箋を提示したのだ。

その処方箋を提示された患者たちー全共闘の若き活動家たちーはたしかに、家庭という対幻想にアイデンティティの置き場を変えることで共同幻想から自立したのかもしれない。しかし、彼らの新しい依存先となった戦後的な核家族による家庭の多くは、かつての大家族に比して制度的には緩和されているが、その分精神的にはより依存の度合いを深めた性搾取の装置であったこと、そしてまた彼らの多くが私的な領域において対幻想に依存するからこそ、公的な場では思考を停止させ職場となる企業や団体のネジや歯車として埋没していったことは記憶に新しい。

前者は21世紀の今日においても性差別の根深いこの国の後進性そのものであり、そして後者は共同体の同調圧力として、個人の創造性を抑圧することでこの国の産業を20世紀的な工業社会に縛り付け、21世紀的な情報社会への対応を大きく遅らせている。

~~~

共同幻想とアイデンティティ問題。これ、僕のテーマでもあります。

著者は、この吉本の処方が失敗したプロジェクトだったと断じる。

~~~

吉本は、どこで誤ったのだろうか。吉本の失敗と、この国の長すぎた戦後史が証明することーそれはある幻想にアイデンティティを預けることがほかの幻想に取り込まれないことを保証しないということだ。

自分は妻子のために身を粉にしていることを誇りに〈対幻想への依拠〉、安心して職場ではネジや歯車となって思考を停止〈共同幻想へ埋没〉していった。

今日の情報社会においてそれは自明なことだが、むしろ人間はある領域の幻想にアイデンティティを確立することで、別の領域では安心してそれを明け渡すことができる。

資本主義と情報技術の発展は、人々に複数の場を生きることを可能にした。より正確には、人間が複数の場を生き得ることを、顕在化させた。このとき、吉本の自立論はその根底の部分で大きな修正を迫られる。三幻想はそれぞれ、別の欲望に根差して単に独立しているのであり、決して逆立はしていないのだ。

~~~

ある幻想にアイデンティティを依拠すること。それは、他の幻想が作用する場における思考停止を意味する。それで、はたして人は幸せになれるのだろうか。さらに、消費社会へと時代がシフトする中での吉本が変わっていくことを以下のように述べる。

~~~

その後の吉本は、80年代の消費社会の到来を経て、むしろ個人の単位でのアイデンティティの確立を志向するようになる。

大衆が一人ひとり生活の必需品ではなく、嗜好品を手に入れること。この国にはじめて訪れた消費社会は、日本人に消費することでの自己確認(自己表現)という回路を与えた。

モノとのコミュニケーション(所有)によって、他の誰かにも特定の共同体にも承認されることなく、アイデンティティを安定させること。モノの所有のもたらすアイデンティティは多くの場合一時的なもので、そして弱い。

実際に当時の消費社会下におけるモノの所有によるアイデンティの確認は、実質的にはそれを社会的に顕示することで、共同体からの承認を獲得することが目的とされていた。それは自己幻想による自立ではなく、実質的には共同幻想への埋没だったのだ。

そして、21世紀の今日において情報社会の到来とともに価値の中心は「モノ」から「コト」に移行した。現在ではアルマーニのシャツの袖口からロレックスの時計をチラつかせている人間に、現役世代の大半が軽蔑を感じるだろう。一方で「コト」は情報技術によって簡単に可視化され、そしてシェアされるようになっている。

そしてその結果として、多くの人々は「コト」を社会的に顕示している。この「コト」のシェアによる顕示の中心を占めるのが、SNSのプラットフォーム上の相互評価のゲームである。

情報技術はコトをシェアすることでの自己幻想の確認のコストを、大きく下げてくれる。意識の高いイベントへの参加を顕示するのは骨の折れる行為だが、タイムラインの潮目を読んで周囲の人間が石を投げつけている相手に自分も一撃を加えることには、能力もコストもそれほど必要ない。

~~~

いやあ、これはすごい。アイデンティティの確立がSNSへ依存していることがわかる。さらに著者は、現代の代表的SNSが、吉本の三幻想に対応していることを指摘する。

~~~

プロフィールとは自己幻想であり、メッセンジャーとは対幻想であり、そしてタイムラインとは共同幻想そのものだ。シリコンバレーの人々が吉本と参照したなどということがあるはずもない。彼らは人間の社会像の形成とコミュニケーションの様式を実際のユーザーの行動から分析し、そこから発見された欲望に工学的なアプローチで最適化していったにすぎない。

吉本隆明が提唱した三幻想が人間と人間の間に発生する関係のパターンを網羅し正確に分類するものであったことが、四半世紀後の情報技術によって証明されたと考えればよいだろう。

そして、いま僕たちはこれらの幻想をコントロールする情報技術によって、吉本隆明のいう「関係の絶対性」の内部に閉じ込められている。

たとえば、FacebookやTwitterのユーザーの多くが、対幻想(他のユーザーとの関係)や共同幻想(所属するコミュニティ)を誇示することでの自己幻想(プロフィール)の強化を日常的に試みている。21世紀の今日、吉本の三幻想はSNSというかたちで相互補完的に機能して、より強固に人類を関係の絶対性に縛り付け、動員のゲームのネットワークの中に閉じ込めているだ。

SNSとは情報技術を用いて人間間の社会関係のみを抽出する装置だ。人間間の関係のみを肥大させた結果としてSNSの与える社会的身体は「人と関わること」に特化し、そのために承認欲求以外の欲望が喚起されなくなっているのだ。

~~~

そっか。僕たちはまだ、吉本隆明が規定した世界の中で戸惑っているんだなあと。じゃあ、どうしたらいいのか。

「このゲームから降りる」ことだと宇野さんは言う。

~~~

かつてハンナ・アーレントが指摘したように、ゲームのプレイを目的にした主体はゲームの存在とその拡張を疑うことができなくなる。そしてゲームのプレイスタイルを変えること(所有から関係性へ)も、ゲームを複数化すること(プラットフォームとコミュニティの分散)も突破口になり得ない。では、どうするべきか。僕の解答はこの(関係性の絶対性のもたらす)ゲームから降りることだ。

それは外部に脱出するのではなく、内部に潜ることでなければいけない。

その手がかりは、日常の、暮らしの内部にある。

ロレンスも村上春樹もある時期から「走る」ことをその暮らしの中に取り入れていったことを。それも一定以上の「速さ」で走ることを彼らが求めたことを。

ランナーになったとき、住民と旅行客の差はなくなる。たとえその人がその街の住人だろうと、他の街からやってきた旅行客だろうと、走っている時間は、つまり「走る」ことそのものを目的に走っている時はその差はまったくなくなる。

僕が世界中の様々な街を訪れたときに、走ることでその街の一部になることができるように感じるのはそのためだ。街を走る人は、半ば匿名的になり、その街の風景の一部になっているのだ。

ランナーは走ることによってその街と、世界と対話する。しかし、速さを求めることは、その対話の可能性を閉ざす。純化されたスピードの追求は、その土地からの切断をもたらす。

「遅い」ランナーとは人間間の相互評価のゲームから降りた存在だ。しかしそれでいながら、人間を世界から切断する「速さ」の呪縛からも逃れ、「遅さ」を受け入れることで世界に対して開かれている存在だ。街を孤独に走るとき、僕たちは人間間の相互評価のゲームからは離脱しているが、その土地の事物に対しては開かれているのだ。

ここで重要なことはたった一つ。街を走るように、世界に接することだ。ただし、ゆっくりと。

~~~

じゃあ、どうやって脱ゲーム化していくのか?宇野さんは、京都に暮らした経験を基に「歴史に見られる」ことだと言う。

~~~

言い換えれば、個人の生の尺度で測ることができない巨大がものが、自分の生活の中に存在しているという感触だった。それは歴史を見るのではなく、歴史に見られる体験だった。自分がその物語の登場人物として、歴史の当事者として関与しているという実感はない。しかし確かに歴史は存在していて、自分の等身大の生活にも強く、深く影響している。そのことを僕はあの街で暮らしているときに、「見る」ことではなく「見られる」ことで感じていた。

そこには、「いま」自分が閉じたネットワークの相互評価のゲームでどのくらいスコアを挙げているかという問題を超越した、時間的な自立を与えてくれる感覚が、それも日常の、生活の内部に存在していた。人は歴史に見られながら暮らすことで、閉じたネットワークの時間的な外部の存在を意識するのだ。

京都のような古い街に暮らすとき、人はそれを意識することなくただ生活の中で歴史に見られることになる。このとき人間は時間をかけて、自己の存在よりも圧倒的に巨大な規模で、時間の流れが存在していることを無意識のうちに認識させられる。これがおそらく、物語化されない歴史へのアプローチのほぼ唯一の回路だ。

移住者としてその土地に接することが、そこを旅先として暮らしの外部に置くのではなく、暮らしの内部として受け止めることが、もっとも効果的に歴史に見られる身体を育むのだ。

その土地を無目的に「遅く」走るとき、僕たちの身体は無防備に歴史に見られることになる。このとき僕たちの身体は走ること以外に、自由な速度を用いてその土地に触れること以外に目的を持たない。セルフィーを撮るべき名所旧跡も、承認を交換すべき他の誰かも必要としていない。そしてそのために、接した場所において目的を持たない。

~~~

「歴史に見られる」という感覚。これはきっと、麒麟山米づくり大学に参加している人たち、Feel度Walkをしている人たち、もしかしたら地域みらい留学の高校生たちががうっすらと感じていることなのではないか。

180年続く酒蔵の米づくりを体感し、酒造りの細部を知る。そこに込められた想いを知る。そして、同時に、酒造りの歴史から見られているのだ。

本書のラストに著者は三つの知恵を提案する。

~~~

第一に、人間以外の事物と触れる時間を持つこと

第二に、人間以外の事物を「制作」すること

最後に、その「制作」を通じて、他者と接すること

人間は、人間外の事物に触れることで人間間の相互評価のゲームから一時的に逸脱する。プラットフォームによって画一化され、同じ身体を持つ他のプレイヤーとの承認の交換しかできなくなった身体がその多様な側面を回復する。ここで大事なのは、その事物を消費せずに、愛好することだ。ここで述べる消費とは、その事物を受け取り、用いることを指す。そして愛好とはその事物を単に受け取るのではなく、独自の問題を設定し、探求することを指す。

このとき僕たちは事物をただ単に見る、触れるのではなく、その事物を用いて何かを制作することが望ましい。そうすることで、僕たちは相互評価のネットワーク(世間)とは、切断されながら、世界と接続することができる。そして制作された事物により、僕たちは自立しながらも開かれることになる。そして制作された事物は、未来において人間たちを「見る」歴史的な主体になっていくのだ。

こうしてその人ではなく、制作された事物とのコミュニケーションに注力することで、情報技術に支援された人間間の相互評価のゲームとは異なるチャンネルでの対話が可能になる。

~~~

SNSによる相互評価ゲームの外部を、ひとりひとりは必要としている。そしてそれは、旅先のどこかではなく、暮らしの内部にあり、住んでいる町の歴史との相互作用にあるのかもしれない。

「いきている」と実感すること。それはひとえに、自分が交換不可能な存在であると認識できることなのだろうと思う。

人間以外の事物にふれ、事物を制作し、それを通じて他者と接すること。

そこに、アイデンティティを取り戻すヒントが詰まっていると思う。

2024年03月27日

「相互評価」ゲームからの越境

『砂漠と異人たち』(宇野常寛 朝日新聞出版)

1年前に買っていたのですが、ようやく読み始め。

でも、タイムリーではあります。

僕たちは「評価」というものを問い直す必要があるのだと思う。

以下、引用。

まずはSNSによる「動員の革命」について

~~~

コロナ・ショックは人間をインターネットの中に、より正確にはSNSの作り出す人間同士の相互評価のゲームの中に閉じ込めたのだ。いつの間にか人々は問題を解決するためではなく不安を解消するために、考えるためではなく考えないために情報を検索し、受信し、そして発信するようになっていた。

マスメディアのもたらすものが他人の物語への感情移入であるのに対し、SNSのそれは自分の物語の発信である。その発信がほんの少しでも誰かを、社会を動かすと信じられるとき、人間は自己の存在が承認されたと感じる。ここにら「動員の革命」の特徴があった。「動員の革命」とは市民運動だけでなく、CDからライブやフェスへの収益構造の変化、「観る」アニメから「推す」アイドルへのサブカルチャーの中心の移動、「インスタ映え」による小売店や観光客の集客。サイバースペースの日常から、実空間の非日常に「動員」していた時代だった。

「動員の革命」とは、言い換えれば誰もが当事者として「自分の物語」を発信する快楽を得られる環境に依存した動員だ。しかし多くの人々が、その快楽の中毒となり、発信すること自体が目的化することでものを考える力を失ってしまっているのだ。彼ら、彼女らは自分が投稿した言葉が、画像が、動画が、他のプレイヤーの共感を集めたとき、自己の存在が承認されたと感じる。

このとき人間は、それがどんな小さなものであったとしても、確実に世界に素手で触れたと信じられる。この手触りは自分が存在していることを強く肯定してくれる。その結果として、今日の世界では世界中の人々が他のプレイヤーからの共感を競うこのゲームのプレイヤーになっている。プレイヤーの目的は問題の解決や再設定ではなく、問題についての応答による評価の獲得だ。他のユーザーからの評価を獲得するためには、その承認への欲求に訴えることがもっとも効果的であることを、いまやほとんどのプレイヤーが経験的に知っている。

~~~

「動員の革命」とは、SNSによって可能となった「自分の物語の発信」とそれに伴う「存在の承認」への欲求によって駆動されているのだと宇野さんは言う。

そして、いつのまにか、人はその「共感」の数を競うゲームのプレイヤーとして存在しているのだとも言う。まさに「評価経済」と呼ばれるものだ。

しかし、果たしてそれで、人は幸せになったのだろうか?

世界は進歩したのだろうか?

課題は解決したのだろうか?

「承認の欲求」という課題を含めて。

宇野さんは問いかける

~~~

しかし、僕は問いたい。この十年のあいだSNSによって動員されたそこは本当に外部だったのか。偶然目に映り、耳に入るものに溢れた出会いの場だったのだろうか。

~~~

それはむしろ、現実社会そのものがサーバー空間によって乗っ取られている、とも言えるだろう。しかしそれは「世界に素手で触れている」という感覚を喪失しているからこそ起こるのだ、と宇野さんは説明する。

~~~

グローバル資本主義というゲームをプレイし、そしてゲームそのものを内側から改変していくことが可能なメタプレイヤーキャラクターたちと、もはやこのゲームを主体的にプレイすることすら許されないノンプレイヤーキャラクターたちに世界は二分されているのだ。両者を隔てているのは、世界に素手で触れることができると信じられているかどうか、だ。

ヒッピーの脱社会性と反権威性にヤッピーたちの資本主義への過剰反応が合流したとき、シリコンバレーは生まれた。このとき、資本主義の外部に捏造するはずだったサイバースペースは、資本主義社会のあたらしいフロンティアとしてその内部に組み込まれた。

およそ百年前に、ロレンスが選択したゲームの目的(金銭や地位、そしてイデオロギーの追求など)を放棄し、ゲームのスコア自体を目的化するというアプローチこそが、帝国主義の無制限に自己拡大を試みるメカニズムの一部であるというアーレントの指摘は、情報社会を生きる僕たちに大きな示唆を与える

インターネットが、SNSのプラットフォームによって閉じた相互評価のゲームと化したとき、人々はアーレントの述べる〈グレート・ゲーム〉のプレイヤーに限りなく近い存在になる。

自分の発信が他のプレイヤーから評価されることで発生する承認の快楽の中毒になっていく。そして発信の目的は世界に影響を及ぼすことではなく、承認の獲得に変化していく。気がつけば、問題の解決や問い直しではなく、どのように回答すれば他のプレイヤーから関心を集めることができるかだけを考えて発信するようになる。

~~~

いやー。まさにまさに。

僕たちはSNSによって、現実社会を乗っ取られているのだ。

著者はそれを「アラビアのロレンス問題」として、解説するのが第2章だ。

ここは、なかなか難しかったのだけど、結論だけをメモする。

~~~

僕たちはロレンスよりもずっと簡単に物理的な身体を一時的に消滅させる一方で、社会的な身体のみを肥大させ、着飾ることができる世界に生きている。ロレンスほど徹底してその身体を痛めつけることなく、精神と身体を切り離し、メディアの中の虚像を手に入れることができる。

人びとは極めて無自覚に、単純化され、画一化された身体を用いることによって、その欲望も単純化され、画一化されている。プラットフォームはあらゆるプレイヤーの社会的身体を画一化する。現実の物理的な身体は多様だが、SNS上の社会的身体は一様なものになる。人間一人ひとりの身体は全く異なるが、SNSのアカウントの機能は同一だ。しかもその社会的身体(アカウント)の機能は、相互評価のゲームによる承認の交換のみを行うように設計されている。

その結果として人々は閉じたネットワークの内部に閉じ込められて、終わりのない21世紀の〈グレート・ゲーム〉に埋没している。そして今日となっては、SNSのプラットフォームの支配下にあると言っても過言ではない実空間にまで、その繭は拡大している。

~~~

新型コロナウイルスにより、生身の身体で「外部」に触れられなくなった私たちは、身体を拒絶して絶対的な外部を求めることによって、逆に閉じたネットワークに閉じ込められたのだと著者は説明する。

これこそがこの4年間で、起こったことなのではないか。

そう思った。

コロナショックによる外出制限によって、僕たちは(特に身体的に)「存在が承認される」機会を失った。その、根源的欲求に応えるために、SNSの世界へと時間を使うようになった。そこは、ひとりひとりが「1アカウント」でしかなく、平等な条件のもとの相互評価のゲームをプレイできる場だった。

「越境しよう」

そう高校生に呼びかけるとき、越えるべき「境界」とはいったいなんだろうか?

子どもと大人の境界。

学校内と学校外の境界。

地域内と地域外の境界。

日本と世界の境界。

または身体と精神の境界。

本当に越えなければならないのは「評価」の境界ではないのか。

SNSのプラットフォームが提供している相互評価のゲーム。

学校内外の活動のすべてを大学進学のネタとして「評価」しようとする入試ゲーム。

その外部に出る必要があるのではないか。

そして、「外部」を自ら構築する必要があるのではないか。

身体を伴ったリアルな実感として。

その「越境」のきっかけをつくること、コーディネートすることこそが私たちがここに存在している理由なのではないのか。

その「越境」を欲して、ロレンスのように高校生は地方を目指しているのではないのか。

そこに応えられる地域でありたい、そんな風に思った。

1年前に買っていたのですが、ようやく読み始め。

でも、タイムリーではあります。

僕たちは「評価」というものを問い直す必要があるのだと思う。

以下、引用。

まずはSNSによる「動員の革命」について

~~~

コロナ・ショックは人間をインターネットの中に、より正確にはSNSの作り出す人間同士の相互評価のゲームの中に閉じ込めたのだ。いつの間にか人々は問題を解決するためではなく不安を解消するために、考えるためではなく考えないために情報を検索し、受信し、そして発信するようになっていた。

マスメディアのもたらすものが他人の物語への感情移入であるのに対し、SNSのそれは自分の物語の発信である。その発信がほんの少しでも誰かを、社会を動かすと信じられるとき、人間は自己の存在が承認されたと感じる。ここにら「動員の革命」の特徴があった。「動員の革命」とは市民運動だけでなく、CDからライブやフェスへの収益構造の変化、「観る」アニメから「推す」アイドルへのサブカルチャーの中心の移動、「インスタ映え」による小売店や観光客の集客。サイバースペースの日常から、実空間の非日常に「動員」していた時代だった。

「動員の革命」とは、言い換えれば誰もが当事者として「自分の物語」を発信する快楽を得られる環境に依存した動員だ。しかし多くの人々が、その快楽の中毒となり、発信すること自体が目的化することでものを考える力を失ってしまっているのだ。彼ら、彼女らは自分が投稿した言葉が、画像が、動画が、他のプレイヤーの共感を集めたとき、自己の存在が承認されたと感じる。

このとき人間は、それがどんな小さなものであったとしても、確実に世界に素手で触れたと信じられる。この手触りは自分が存在していることを強く肯定してくれる。その結果として、今日の世界では世界中の人々が他のプレイヤーからの共感を競うこのゲームのプレイヤーになっている。プレイヤーの目的は問題の解決や再設定ではなく、問題についての応答による評価の獲得だ。他のユーザーからの評価を獲得するためには、その承認への欲求に訴えることがもっとも効果的であることを、いまやほとんどのプレイヤーが経験的に知っている。

~~~

「動員の革命」とは、SNSによって可能となった「自分の物語の発信」とそれに伴う「存在の承認」への欲求によって駆動されているのだと宇野さんは言う。

そして、いつのまにか、人はその「共感」の数を競うゲームのプレイヤーとして存在しているのだとも言う。まさに「評価経済」と呼ばれるものだ。

しかし、果たしてそれで、人は幸せになったのだろうか?

世界は進歩したのだろうか?

課題は解決したのだろうか?

「承認の欲求」という課題を含めて。

宇野さんは問いかける

~~~

しかし、僕は問いたい。この十年のあいだSNSによって動員されたそこは本当に外部だったのか。偶然目に映り、耳に入るものに溢れた出会いの場だったのだろうか。

~~~

それはむしろ、現実社会そのものがサーバー空間によって乗っ取られている、とも言えるだろう。しかしそれは「世界に素手で触れている」という感覚を喪失しているからこそ起こるのだ、と宇野さんは説明する。

~~~

グローバル資本主義というゲームをプレイし、そしてゲームそのものを内側から改変していくことが可能なメタプレイヤーキャラクターたちと、もはやこのゲームを主体的にプレイすることすら許されないノンプレイヤーキャラクターたちに世界は二分されているのだ。両者を隔てているのは、世界に素手で触れることができると信じられているかどうか、だ。

ヒッピーの脱社会性と反権威性にヤッピーたちの資本主義への過剰反応が合流したとき、シリコンバレーは生まれた。このとき、資本主義の外部に捏造するはずだったサイバースペースは、資本主義社会のあたらしいフロンティアとしてその内部に組み込まれた。

およそ百年前に、ロレンスが選択したゲームの目的(金銭や地位、そしてイデオロギーの追求など)を放棄し、ゲームのスコア自体を目的化するというアプローチこそが、帝国主義の無制限に自己拡大を試みるメカニズムの一部であるというアーレントの指摘は、情報社会を生きる僕たちに大きな示唆を与える

インターネットが、SNSのプラットフォームによって閉じた相互評価のゲームと化したとき、人々はアーレントの述べる〈グレート・ゲーム〉のプレイヤーに限りなく近い存在になる。

自分の発信が他のプレイヤーから評価されることで発生する承認の快楽の中毒になっていく。そして発信の目的は世界に影響を及ぼすことではなく、承認の獲得に変化していく。気がつけば、問題の解決や問い直しではなく、どのように回答すれば他のプレイヤーから関心を集めることができるかだけを考えて発信するようになる。

~~~

いやー。まさにまさに。

僕たちはSNSによって、現実社会を乗っ取られているのだ。

著者はそれを「アラビアのロレンス問題」として、解説するのが第2章だ。

ここは、なかなか難しかったのだけど、結論だけをメモする。

~~~

僕たちはロレンスよりもずっと簡単に物理的な身体を一時的に消滅させる一方で、社会的な身体のみを肥大させ、着飾ることができる世界に生きている。ロレンスほど徹底してその身体を痛めつけることなく、精神と身体を切り離し、メディアの中の虚像を手に入れることができる。

人びとは極めて無自覚に、単純化され、画一化された身体を用いることによって、その欲望も単純化され、画一化されている。プラットフォームはあらゆるプレイヤーの社会的身体を画一化する。現実の物理的な身体は多様だが、SNS上の社会的身体は一様なものになる。人間一人ひとりの身体は全く異なるが、SNSのアカウントの機能は同一だ。しかもその社会的身体(アカウント)の機能は、相互評価のゲームによる承認の交換のみを行うように設計されている。

その結果として人々は閉じたネットワークの内部に閉じ込められて、終わりのない21世紀の〈グレート・ゲーム〉に埋没している。そして今日となっては、SNSのプラットフォームの支配下にあると言っても過言ではない実空間にまで、その繭は拡大している。

~~~

新型コロナウイルスにより、生身の身体で「外部」に触れられなくなった私たちは、身体を拒絶して絶対的な外部を求めることによって、逆に閉じたネットワークに閉じ込められたのだと著者は説明する。

これこそがこの4年間で、起こったことなのではないか。

そう思った。

コロナショックによる外出制限によって、僕たちは(特に身体的に)「存在が承認される」機会を失った。その、根源的欲求に応えるために、SNSの世界へと時間を使うようになった。そこは、ひとりひとりが「1アカウント」でしかなく、平等な条件のもとの相互評価のゲームをプレイできる場だった。

「越境しよう」

そう高校生に呼びかけるとき、越えるべき「境界」とはいったいなんだろうか?

子どもと大人の境界。

学校内と学校外の境界。

地域内と地域外の境界。

日本と世界の境界。

または身体と精神の境界。

本当に越えなければならないのは「評価」の境界ではないのか。

SNSのプラットフォームが提供している相互評価のゲーム。

学校内外の活動のすべてを大学進学のネタとして「評価」しようとする入試ゲーム。

その外部に出る必要があるのではないか。

そして、「外部」を自ら構築する必要があるのではないか。

身体を伴ったリアルな実感として。

その「越境」のきっかけをつくること、コーディネートすることこそが私たちがここに存在している理由なのではないのか。

その「越境」を欲して、ロレンスのように高校生は地方を目指しているのではないのか。

そこに応えられる地域でありたい、そんな風に思った。

2024年03月23日

「自分とは何か?」に応えてくれる活動

『ごちゃまぜで社会は変えられる』(濱野将行 クリエイツかもがわ)

読みました。シビれました。こんなすごい人いるんだなあって。

さっそく本書に出てくるユースサポーターズネットワークの岩井さんに連絡して、5月くらいに行きます、って言いました。

舞台は栃木県大田原市。

濱野さんが代表を務める一般社団法人えんがおは、「誰もが人とのつながりを感じられる社会」を目指して、高齢者の孤立問題を中心とした地域課題・社会課題に向き合っています。

えんがおHP

https://www.engawa-smile.org/

徒歩2分圏内の6軒の空き家を活用し、10の事業を展開しています。

もともと濱野さんは作業療法士を志す大学生でした、それが大学1年次3月東日本大震災で大きく動き出しました。高齢者の生活支援事業から始まり、いまではさまざまな事業を展開しています。

そんな濱野さんの本からの抜粋を

~~~

「生活のお手伝いをする」という「手段」を用いて、人とのつながりが希薄な高齢者の生活に「つながり」と「会話」をつくる。それが僕たちの生活支援事業です。

地域サロンの運営で大切なのは、「役割をつくる」です。お茶飲み場が居場所になるわけではないんです。人にとって居場所とは「役割」です。

介護予防=運動+役割なんです。

~~~

なるほどな~。役割をつくること。

畑をやり続けるっていうのもある意味「役割」だよなあと。

つづいて「関係人口の増やし方」

~~~

関係人口の増やし方は主に2つです。

1つめ「相談」のくせをつけること。2つ目「発信」。

課題解決の力と「人を巻き込む力」の両方が必要です。

他人に対しては結果を求めなくていいけど、何かを変えたければ、自分に対しては結果主義になること。

「結果」とは、テレビに出ることやSNSのフォロワーが増えることではなく「誰が幸せになったのか」です。

「人を幸せにした事実や想い」が「発信されて」生まれるものが「信用」だと思っています

どんな人が来たのか、どんなことで困っていたのか、自分たちの活動の結果、どう喜んでくれたのか。それを発信してください。

それを第三者がみて初めて「へー。いいことしてんじゃん」となるわけです。

目の前の人を喜ばせることが、何より大切です。順番で言えば間違いなく、1番は「人を幸せにした事実を積み重ねる」ことです。だけど、これからの時代、それとセットで「発信して信用を貯める」ことも大切なんです。

~~~

まさに、まさに。「発信」することは大切で、さらに「発信」すべきは、活動そのものではなく、「その活動によって誰がどのように幸せになったのか」ということなのです。

いや、まさに本質

さらに、濱野さんたちがひたすらやってきたこと

~~~

・目の前のニーズを拾う。それが自分たちのもつ性質と合っているかを確認してできそうならやる。

・やるときはなるべく多くの人を巻き込む、つくる段階から巻き込む

・壁にぶつかって凹む

・とにかく相談する

・その活動で誰が喜ぶかを明確化して、発信する。

~~~

いいですね。シンプル。

つづいて、関わりやすさを示す「余白力」について

~~~

チーム運営において、もっとも大切なことは「メンバーのもっている強みを最大限に活かすこと」だと考えています。そのためにリーダーは「不完全」でいたほうがいいと考えています。

「意図的」に、自分の弱みをそのまま開放することで、「自然に発生する」余白。そこに人が集まる。

他者が入る余白があれば、一時的に混乱しても、リーダーである人の想像を超えた形で、チームは進化していきます。この「想像を超えた」もポイントです。予測できない変化(進化)が起きるチームです。

~~~

いいですね。

リーダー像。

さらに、この本のハイライトはP200からの若者の巻き込み方。

これは、授業の設計においてもまったくその通りなので、写経します。

1 活動の「体験価値」を高める

2 余白をつくる

3 存在を受け入れる(名前を呼ぶ、個人の物語を捉える・強みを見つけて言語化するなど)

4 信じる。活動に来ている時点で、もう最強。信じる。任せる。

5 放置する。失敗できる環境こそが価値。間違っていても正さない。失敗してもらう。常に、付かず離れずの距離で見ている。失敗して自分で気づき、学ぶ。その過程を見守る。相談には乗る。

6 本人の変化を本人より先に捉えて、言語化して手渡す。

7 参加者(学生)よりも自分が楽しむ。

8 活動の社会的意味を伝える。なぜ、その活動がなければいけないのか。それに対してどんな解決策を提示しているのか。

9 環境のせいにする時は声をかける(気づけるような問いを投げる)。自分で気づけないスパイラルに入っているのであれば、嫌われてもいいからそれを伝える。

10 10個もなかった。だめなところを見せる。2と被った

~~~

10。笑

すごいなあ、濱野さん。

文章からにじみ出る人間性。

そして、その前に書いてあることになるのですが、僕の研究領域であるアイデンティティ問題についての言及メモ

~~~

家族以外にも「自分の存在を心配してくれる人がいる」という感覚が、そういう日々の声かけで、潜在意識の中に刷り込まれていくのではないでしょうか。その小さな積み重ねで「自分はここにいていいんだ」と、言語化できない、心の深いところで感じていくのだと思うんです。

誰かに心配されているとか、気にかけられている、みたいな体験の積み重ねが、数年後の自分自身への「自信」につながるのではないかと考えているのです。

彼が変わったわけではなく、「もともとできる」ことが、いろいろなものに抑圧されて、それを「発揮できなくなって」いたんです。

それが、世代を超えた交流で認められたり、受け入れられたりして、徐々に発揮できるようになっただけなんです。自分らしさが戻ったんですね。この場合もえんがおがやったのは、もともと素敵な彼を受け入れて信じることだけでした。

今も昔も、「今時のワカモノ」自体は変わっていなくて、みんな超ステキですよ。優しいんです。彼らを取り巻き育てる「環境」が変わっているんですね。そうして自分を「発揮」しにくくなっているのだと思います。

~~~

いや、ホント、その通りだなあと思います。

「存在の承認」という出発点をどうデザインするか。

そこに若者との活動はかかっていると僕も思います。

介護予防は、運動+居場所(役割)だと濱野さんは言う。

その「役割」を感じられなくなった。

若者は本当は若いだけで価値があるのだ。

価値があるから、声をかけてくれるのだ。

話をするだけで元気もらえるからね。

「仕事でアイデンティティを形成せよ」とキャリア教育は言う。

でも、それができる人は一部の優秀な人だ。

その優秀な人だって、「経済社会」というフィクションの中における「役割」を果たしているに過ぎない。

「自分とは何か?」

その問いに応えてくれる活動を必要としている。

それは「生きる」に直結しているから。

それは若者であっても高齢者であっても私たちオジサンにとっても同じだ。

自分は、どんな共同体で、どんな役割を果たせるだろうか。どんな役を演じられるだろうか。

そんな根源的な問いを皆、かかえていて、

一般社団法人えんがおと濱野さんは、その問いに応え続けているのだと強く思った。

2024年03月23日

演劇のような本屋、劇団のような会社、劇場のようなまち

『ともに生きるための演劇』(平田オリザ NHK出版 学びのきほん)

ひさしぶりのオリザ節にシビれていました。

まずはひたすらメモを

~~~

「ある共同体に強い運命が降りかかったとき、共同体の一人ひとりから価値観の表出が始まる。そこに対話が生まれ、ドラマが生まれる」

私たちは、相手によってさまざまな態度をとり、「演じ分ける」ことができるのです。相手や場面によって、そして自分の社会的役割によって演じ分けることが、人間を人間たらしめる重要な能力なのです。人間にとって、身振り手振りや言葉によって人に何かを伝えること、演じ分けることは、共同体での生活を円滑にするためのごく自然の発達であり、これが芸術や演劇の萌芽だと私は考えています。

「演劇」は、「哲学」だけではすり合わせることのできない、異なる「感性」のすり合わせだと私は考えています。

イギリスが植民地を失っていく過程でイギリスの地方都市が急速に多国籍化し、人口の二、三割が外国から来た人にらなりました。そのため、他文化への理解や多様性理解が急速に必要となったのです。富国強兵、臥薪嘗胆、戦後復興、高度経済成長などの国家目標が掲げられ、その目標に向かって生きていけば、たいていの人が幸せになれると信じていた時代、そのような社会では、異なる価値観を理解することも、そのために必要な対話の言葉も必要ありませんでした。

~~~

まずは演劇とは何か?

人間を人間たらしめているもの、それは「演じ分ける」ことだとオリザさんは言います。

そして演劇とは、感性をすり合わせることなのだと説明します。

そしてまた「1つの目標に向かって皆が生きていける時代・社会」では、それは不要だったのだと説明します。

先日の只見高校の

「この授業を通して、自分が、只見町が、世の中が、〇〇になったらうれしい」

という問いは、まさに感性、あるいはベクトル感のチューニングだったのだろうと思います。

次に面白かったのは「かわいい」について

~~~

日本語には、対等なほめ言葉が少ないとよく言われます。日本語には、ほめ言葉にも上下の関係がどうしても入り込んでくる。たとえば、上司から部下への「よくやった」「がんばったな」、親から子への「いい子だね」「上手だね」という声かけには評価の成分が含まれています逆に部下から上司に対しては、「すごいですね」「さすがですね」など過度に持ち上げるようなほめ言葉が多い。

そこに汎用性のあるほめ言葉として登場したのが「かわいい」でした。中年のおじさんたちは、「今の若い子はなんでも『かわいい』で済ませる」とよく言っていましたが、ボキャブラリーが少ないのは、私たちおじさんのほうなのです。対等なほめ言葉がない日本語の欠落を、「かわいい」はずいぶん補ってきたことになります。このように、対等な関係性で使える言葉を、私たちはこれからも作っていかなければなりません。

長年硬直していたジェンダーや職場における関係性がいま、動き始めているのに、そこに言葉が追いついていないという状況があちこちで生まれています。これから私たちは、対等な関係を作りながら、対話の言葉を作っていかなければなりません。

~~~

若い人が言う、「かわいい」は、フラットなほめ言葉として、他の言葉が適切でないから、使われている、とオリザさんは言います。

なるほどな、と。

フラットなコミュニケーションを求めているんだよな、って。

直線的な人生を生きていないから。

その場その場で出会った人たちとフラットにつくりたいものがあるからね。

最後に演劇・劇団というチームについて

~~~

実は、演劇に限らず、「共同体の中で最も弱い人をどう活かすか」ということが、全体のパフォーマンスを上げる秘訣なのです。

黒澤明の『七人の侍』でも若くて弱い侍が登場するように、集団のドラマでは必ずその中に弱い人が含まれています。その人が力を発揮できるようにすることがとても重要なのだと、子どもたちは台本を作り、配役を決めながら気づくことができます。

その子の弱さを責めたり、克服させるのではなく、「弱さを活かす方法」を演劇の形式を借りて考えるのです。「この作品をいいものにしよう」という思いを全員が持っているという前提でしか劇団は成り立ちません。「俺はこんなに働いているのに、なんであいつはあんなにサボってるんだ」という疑念を誰かひとりでも抱き始めたら、劇団は崩壊します。

一つの作品に向かって、自分も、相手も、できる範囲の最大限の努力を払っているという合意がないと、演劇はできない。そのような前提は、本来、社会のどんな共同体にも必要です。「誰もが最適の努力をして今を生きている」という前提に立てば、エンパシー、想像力は生まれてくるはずです。

こうしたエンパシーを持ち、社会にも広めてゆくには、できるだけ多くの他者、異なる価値観を持つ他者と出会う体験を繰り返すことが必要です。そして、異なる他者と出会うことで、何か新しいことを生み出す喜びを繰り返し経験することです。その光明は、地方にあり、演劇にあると私は考えています。

「どんな人を育てたいですか?」と訊かれて「楽しく共同体を作れる人」と答えました。ここにどんなに多様な価値観が集まったとしても、それぞれの価値観を認めあいながら、対話をあきらめず、問題を解決して、楽しく共同体を作っていける自立した一人ひとりを育てたい。

~~~

「共同体の中で最も弱い人をどう活かすか」

「一つの作品に向かって、自分も、相手も、できる範囲の最大限の努力を払っているという合意がないと、演劇はできない。」

「異なる他者と出会うことで、何か新しいことを生み出す喜びを繰り返し経験することです。」

「楽しく共同体を作れる人」

いやあ、どれも金言すぎます。

しかもその光明が地方にあり、演劇にあるというのです。

まさに、地方の田舎町にこそ、「どんなに多様な価値観が集まったとしても、それぞれの価値観を認めあいながら、対話をあきらめず、問題を解決していく、楽しく共同体を作っていける自立した一人ひとり」になる機会がたくさん詰まってますもんね。それは「地域みらい留学」でも同じかも。

2014年1月、ツルハシブックスとは何なのか?を考えていた時、秋田のスターバックスで降りてきた「It's a theater」(劇場だ!)という言葉。心の中で叫んでいた。

あの言葉をふたたび思い出す。

僕がこの場所で実現したいのは、

演劇のような本屋

劇団のような会社

劇場のようなまち

なのかもしれない。

2024年03月20日

「課題から出発する」のではなく「場」から生まれる「直感」と「個性」から出発する

will(やりたいこと)

can(できること)

need(求められていること)

この3つの円が重なるところにプロジェクト(仕事)をつくるとうまくいく。

とよく言われる、ことに対しての違和感。

(いや、僕もそうやって高校生に説明しちゃってますが、、、)

それは3月15日の只見高校の授業を通して、少し見えてきた。

「WHYからはじめよ」とサイモン・シネックは言った。

参考:アイデアが生まれる場所(20.3.2)

http://hero.niiblo.jp/e490381.html

今回の

「この授業を通して、自分が、只見町が、世の中が、〇〇になったらいい」

という作文を書き出し、それをシェアすること。

それはまさに、個人個人のWHYを聞き出すことになる。

WHYとは、「どこからきて、どこへいくのか」だ。

探究の授業で言えば、チームに入った想いと描いている未来、だ。

それに向かうためのコンテンツを出していくこと。(ブレスト)

そこで注意しなければいけないのは、すぐに整理・分析をはじめない、ということ。

せっかく頭の中に考えているものが付箋によって出てきているのだから、

まずは3分間(1分間でもいいけど)それを眺めてみること。

そうすると、自分が言ったもの以外の「それ、いいな」が見えてくる。

まずはそれをシェアすること。

そこで出てきたものは「直感」だ。

「やりたいこと」とはまたちょっと違う、「なんかイイね」だ。

willとは「やりたいこと」=意志ではなく、直感なのではないか。

そのベースで行くと、

canはできること=能力・役割ではなく、個性なのではないか。

needとwillとcanは円の中央という固定的なものではなく、常に動き続けていて、その3者も相互作用している。つまり、動的平衡。

その動的平衡が回っている状態で、そのプロジェクトのWHYが見つかる。

近代社会に適応するための人材育成を目指した近代教育は、「課題」に適応しすぎた。

「課題解決」の手段としての個人、手段としてのビジョン・目標になってしまった。

そしてその方が、「見えやすい=計測可能」だから、採用され続けた。

「課題(求められていること)」を出発点にして「できること=能力・役割」「やりたいこと=意志」を決めている。

それって、「あなた」じゃなくても、「あなたたち」じゃなくてもいいですよね。

だって、課題を解決することが大事なのだったら、もっと時間とお金と大人の力を投入してやったら、解決はやくないですか?

え?解決しない?だから課題なんだって?

そんな解決しないプロジェクトを教育と称して高校生にやらせているんですか?

そんなリスペクトの無い話ありますか、って。

「課題」ではなく、「場」を出発点にする。

地域の人と、高校生と、計5人(4人・6人もありますが)でつくる「場」。

場を主語にする。

1 構成員の想いを確認する。(どこからきて、どこへいくのか)

2 このプロジェクトを通して、自分が、町が、世の中が、〇〇になったらいい

3 2を実現するためにやってみたいことのブレスト(数を出して乗っかる)

4 3で出たことの中で、自分が書いてない「それイイね!」付せんを選択し、発表

(できればこの付せんに関連するリサーチをひとつやってみる)

「場」によって、will=できたらいいね(直感)が生まれる。

他者との相互作用によってcan(個性)が見えてくる。

それを出発点にプロジェクトを作れないだろうか。

プロジェクトを進めていく中で、チームメイトやお客さんと対話を繰り返していく中で、「もしかしたらこのプロジェクトは、こんな課題を解決できるかもしれない」と思えることが出てきて、結果として課題を解決していた、ということが起こりうるかもしれない。

そんな風に、高校生に「価値創造アプローチ」について、説明していっていいのではないか、と思っている。

山口周さんは「市場は経済合理性限界曲線の内側の問題しか解決できない」と言う。

問題の難易度と普遍性のマトリクスにおいて、難易度が低く、普遍性が高いジャンルの課題は、概ね解決されてしまった。したがって、「課題解決」というパラダイムで価値(経済的価値)を生むことの難易度は非常に高くなっている。

参考:#043 なぜ市場原理だけではダメなのか?

https://note.com/shu_yamaguchi/n/nd295fd60fba0

世の中には「課題解決」じゃないアプローチもあるんだと伝えたい。そしてそのアプローチには、「場」によって現れてくるひとりひとりの「個性」と「直感」が必要なのだ、と実感できるようなプロジェクトになったらいいと思う。

自分がこのチームにいたからこそ生まれた企画・プロジェクトを今やっているのだ。

と感じられるような授業時間になったらいいな。

「課題を解決する」ために個人は何ができるか?

ではなく

「課題が解決している状態」を「創造」するために、場は、チームは、何ができるのだろうか?

can(できること)

need(求められていること)

この3つの円が重なるところにプロジェクト(仕事)をつくるとうまくいく。

とよく言われる、ことに対しての違和感。

(いや、僕もそうやって高校生に説明しちゃってますが、、、)

それは3月15日の只見高校の授業を通して、少し見えてきた。

「WHYからはじめよ」とサイモン・シネックは言った。

参考:アイデアが生まれる場所(20.3.2)

http://hero.niiblo.jp/e490381.html

今回の

「この授業を通して、自分が、只見町が、世の中が、〇〇になったらいい」

という作文を書き出し、それをシェアすること。

それはまさに、個人個人のWHYを聞き出すことになる。

WHYとは、「どこからきて、どこへいくのか」だ。

探究の授業で言えば、チームに入った想いと描いている未来、だ。

それに向かうためのコンテンツを出していくこと。(ブレスト)

そこで注意しなければいけないのは、すぐに整理・分析をはじめない、ということ。

せっかく頭の中に考えているものが付箋によって出てきているのだから、

まずは3分間(1分間でもいいけど)それを眺めてみること。

そうすると、自分が言ったもの以外の「それ、いいな」が見えてくる。

まずはそれをシェアすること。

そこで出てきたものは「直感」だ。

「やりたいこと」とはまたちょっと違う、「なんかイイね」だ。

willとは「やりたいこと」=意志ではなく、直感なのではないか。

そのベースで行くと、

canはできること=能力・役割ではなく、個性なのではないか。

needとwillとcanは円の中央という固定的なものではなく、常に動き続けていて、その3者も相互作用している。つまり、動的平衡。

その動的平衡が回っている状態で、そのプロジェクトのWHYが見つかる。

近代社会に適応するための人材育成を目指した近代教育は、「課題」に適応しすぎた。

「課題解決」の手段としての個人、手段としてのビジョン・目標になってしまった。

そしてその方が、「見えやすい=計測可能」だから、採用され続けた。

「課題(求められていること)」を出発点にして「できること=能力・役割」「やりたいこと=意志」を決めている。

それって、「あなた」じゃなくても、「あなたたち」じゃなくてもいいですよね。

だって、課題を解決することが大事なのだったら、もっと時間とお金と大人の力を投入してやったら、解決はやくないですか?

え?解決しない?だから課題なんだって?

そんな解決しないプロジェクトを教育と称して高校生にやらせているんですか?

そんなリスペクトの無い話ありますか、って。

「課題」ではなく、「場」を出発点にする。

地域の人と、高校生と、計5人(4人・6人もありますが)でつくる「場」。

場を主語にする。

1 構成員の想いを確認する。(どこからきて、どこへいくのか)

2 このプロジェクトを通して、自分が、町が、世の中が、〇〇になったらいい

3 2を実現するためにやってみたいことのブレスト(数を出して乗っかる)

4 3で出たことの中で、自分が書いてない「それイイね!」付せんを選択し、発表

(できればこの付せんに関連するリサーチをひとつやってみる)

「場」によって、will=できたらいいね(直感)が生まれる。

他者との相互作用によってcan(個性)が見えてくる。

それを出発点にプロジェクトを作れないだろうか。

プロジェクトを進めていく中で、チームメイトやお客さんと対話を繰り返していく中で、「もしかしたらこのプロジェクトは、こんな課題を解決できるかもしれない」と思えることが出てきて、結果として課題を解決していた、ということが起こりうるかもしれない。

そんな風に、高校生に「価値創造アプローチ」について、説明していっていいのではないか、と思っている。

山口周さんは「市場は経済合理性限界曲線の内側の問題しか解決できない」と言う。

問題の難易度と普遍性のマトリクスにおいて、難易度が低く、普遍性が高いジャンルの課題は、概ね解決されてしまった。したがって、「課題解決」というパラダイムで価値(経済的価値)を生むことの難易度は非常に高くなっている。

参考:#043 なぜ市場原理だけではダメなのか?

https://note.com/shu_yamaguchi/n/nd295fd60fba0

世の中には「課題解決」じゃないアプローチもあるんだと伝えたい。そしてそのアプローチには、「場」によって現れてくるひとりひとりの「個性」と「直感」が必要なのだ、と実感できるようなプロジェクトになったらいいと思う。

自分がこのチームにいたからこそ生まれた企画・プロジェクトを今やっているのだ。

と感じられるような授業時間になったらいいな。

「課題を解決する」ために個人は何ができるか?

ではなく

「課題が解決している状態」を「創造」するために、場は、チームは、何ができるのだろうか?

2024年03月17日

地域と伴奏する探究学習

福島県立只見高等学校「総合的な探究の時間」。令和3年に黎明学舎の丹羽さんが移籍してコーディネーターとなり、一緒に進めてきた授業。3月15日5・6限に2年次に行うプロジェクト顔合わせと、その後、令和6年度授業に向けた地域と教員の打ち合わせが行われました。

なんか、空気違うな、と。

先生方も、地域の方々も前のめりだ。

伏線があった。授業が始まる前の地域協力者キックオフ(打ち合わせ)で、新國農園の新國さんが言った。「具体的になにをするか?よりも、自分たちがなぜこの授業に関わって、どんな未来を描いているのか?を話したほうがいいんじゃないの?」

昨年度のキックオフは、1時間しか授業がなかったので、自己紹介⇒アイデア出し⇒年間計画づくりとあわただしくなってしまった反省もあり、今年はじっくりを時間をかけることにした。

1 授業の概要説明:個人⇒場(プロジェクト)、発見と変容、伴奏者としての地域の大人、

2 4マス自己紹介(名前・出身・私の好きな〇〇・只見町の〇〇がすごい)

⇒熱血自己紹介(郡山駅に降り立った人が行く場所決めていない時にプレゼンするとしたら)

3 この授業(プロジェクト)を通して、私が、只見町が、世の中が、〇〇になったらいい

4 3を実現するためにできること、アイデア30個出してみる(ブレスト)

(休み時間)

5 アイデアの中で、他人が言ったことで、あ、それいいな、と思ったものはどれか?印をつける

6 5を軸にして、年間計画に落とし込んでいく

7 春休みリサーチシートの記入

8 連絡先交換

こんな流れ。なかなかよかったなと。

想いの確認。WHYから始めよ。まさにそんな感じ。地域の人だけじゃなく、生徒も個人としての想いを語り、それをベースにアイデア出しをする。その「想い」には正解がないから。ひとりひとりに思いがある。これ、学期ごとにやってもいいなと思う。

春休みのリサーチは、その個人の想いや、5の他人が言ったアイデアでそれいいなって思ったものをリサーチしてみるのもいいのかもしれない。

感性が先にくるプロジェクト。それって、いわゆる「課題解決」とは違うアプローチなのだろうなと思った。

https://goodpatch.com/blog/product-value-solve-problem

検索すると、こんなページが。

課題解決型:ユーザーが認識し、顕在化している課題(Needs)を解決するためのアプローチ

価値提案型:ユーザーがまだ認識していない、顕在化する前の課題(Seeds)に対して、新たな価値や価値観を提案し、欲しいと思えるモノやコト(Wants)に変えるアプローチ

こちらも

https://www.daisuketsutsumi.com/entry/two-ways-of-NPO-strategic-thinking

課題解決型:

課題解決型とは字の通りですが「社会に存在する課題を解決する」ことを目的としたマイナスの状態を±0の状態に近づけることを目指す活動

価値創造型:

価値創造型とは、「社会に対して新しい価値を創造し、提供する活動」です。±0の状態から5にも10にも増やす活動

こちらに掲載されている表で見ると結構わかりやすい。

高校生が実行するプロジェクト文脈に落としていけば、

課題解決型:世の中に顕在化している課題に解決する。ex.防災の意識を高めるには?、子育てママを支援するには?

価値提案(創造)型:自分がやりたい、こんな町にしたい、から発想し、ひとまずやってみてから(それが結果的に課題を解決しているかどうか)検証する。

という風に分けてみると、商品開発とかPRのプロジェクトっていうのは、価値提案(創造)アプローチになっていくよなあと。

山口周さんが「ビジネスの未来」で言っていたけど

http://hero.niiblo.jp/e491394.html

参考:「自分」という共有財産(21.1.31)

上記ブログから引用

~~~

「問題の普遍性」と「問題の難易度」のマトリックスです。

問題の普遍性が高く、問題の難易度が低い領域には、多くの人が悩んでいる問題で、かつ、投資する資源は少なくて済むので、多くの企業はそこに参入します。松下電器が電化製品をつくり、トヨタが自動車を生産したわけです。

「課題を解決すること」がビジネスの本質であるとすると、困ったことに、問題(課題)はだんだんと解消されていきます。多くの家庭に洗濯機、冷蔵庫、テレビ、自家用車・・・が行き渡ってしまいました。それを解決したのが「地理的拡大」でした。アメリカに売り、ヨーロッパに売り、そしてアジア諸国に売ったわけです。

(中略)

したがって、企業が採用する選択肢は2つ。「普遍性が高いが、難易度の高い問題」へのアプローチか、「普遍性は低いが、難易度の低い問題」へのアプローチとなります。

~~~

「課題解決」というのが(大)企業だとしてもとても難しいアプローチなのだということがわかります。

だから、高校生のプロジェクトにおいて「課題解決」を前提として設計するのがナンセンスなことがわかります。

1 市役所にヒアリングして、課題を聞き

2 現場の人にインタビューして課題の現場を見て

3 自分なりに考えた解決策を提案する

で終わり。みたいなことをプロジェクト活動といって大学生になってもやっている新聞記事をいまだに見かけますけど、そこにどんな意味やスキルの向上があるのでしょうか。

せめて、4 自分でやってみる 5 ふりかえり 6 再設計があればいいのですけど。

それにしても、やっぱり世の中は「課題解決」という宗教に乗っ取られてしまっているように思います。山口さんのいうように、課題解決という手法では、よっぽどの大企業が「普遍性が高いが難易度の高い」課題(難しい疾病の治療など、莫大な投資が必要)もしくは中小企業が「普遍性は低いが難易度の低い」課題(いわゆるニッチな市場向けの課題解決商品・サービス開発)にいくしかないのです。

それかもしくは冒頭に説明した「価値創造(提案)」のアプローチと言うことになります。

高校生のときに、この実感をしていくことって大切なのではないかと思います。

自分(can)と社会(need)と未来(will)の真ん中にプロジェクトをつくっていくとうまくいく、と言われますけど、その3つの順番は、どこからでもいいのだと思いました。

なんとなくいいなと思った(will)から始めてもいいのです。

必ずしも社会課題(need)から始める必要ないのです。

やりながら自分(can)を発見し、変容していっていいのです。

あれは真ん中につくるのじゃなくて、三角形の「動的平衡」が機能しているときに、プロジェクトがうまくいく(変化し続ける)のだろうと思いました。

春休みリサーチにおいても、もしかしたらプロジェクトそのものも、「価値創造(提案)」アプローチっていうのがあってもいいのかなと思いました。個人の性格にもよると思いますけど。

授業後、令和6年度の打ち合わせを教員と地域の人で行った。熱量が過去最高に大きかったように思った。

その要因を振り返れば、コーディネーターの丹羽さんが夏に去り、自分たちでプロジェクトを回さなければいけなくなったこと。その中で「こういうときどうしたらいいんだろう?」ということや、他チームの状況が気になったこと。次年度に向けてどうやったらいいか?ということについて考えたこと。

教員サイドとしては、総探をやってきて、生徒が成長していることが実感できていること。いわゆる「手応え」が感じられてきていること。

1 アンケート調査での自己評価の伸びが数字として出たこと

2 最新の入試での総合型、学校推薦選抜の結果がある程度出たこと

3 学校長をはじめ管理職が「総探」に力を入れていくことを明言していること

地域サイドとしては

1 自分が担当している仕事に関連したプロジェクトであること

2 授業で、自分たちがなぜやっているのか?を語る機会があったこと

3 総探のプロジェクトが町のためにもなっていることが実感できていること

そんな要因から、50分の会議が終わっても、なかなか席を立たないアツい会議となった。

ようやくスタートラインに立った。

そんな実感があった。

令和6年度の発表会は学校を飛び出し、町の施設(公民館等)で公開で行うことになりそうです。

僕の役割はだんだんと少なくなっていきますが、引きつづきよろしくお願いします。

「地域と伴奏する探究学習」、始まります。

なんか、空気違うな、と。

先生方も、地域の方々も前のめりだ。

伏線があった。授業が始まる前の地域協力者キックオフ(打ち合わせ)で、新國農園の新國さんが言った。「具体的になにをするか?よりも、自分たちがなぜこの授業に関わって、どんな未来を描いているのか?を話したほうがいいんじゃないの?」

昨年度のキックオフは、1時間しか授業がなかったので、自己紹介⇒アイデア出し⇒年間計画づくりとあわただしくなってしまった反省もあり、今年はじっくりを時間をかけることにした。

1 授業の概要説明:個人⇒場(プロジェクト)、発見と変容、伴奏者としての地域の大人、

2 4マス自己紹介(名前・出身・私の好きな〇〇・只見町の〇〇がすごい)

⇒熱血自己紹介(郡山駅に降り立った人が行く場所決めていない時にプレゼンするとしたら)

3 この授業(プロジェクト)を通して、私が、只見町が、世の中が、〇〇になったらいい

4 3を実現するためにできること、アイデア30個出してみる(ブレスト)

(休み時間)

5 アイデアの中で、他人が言ったことで、あ、それいいな、と思ったものはどれか?印をつける

6 5を軸にして、年間計画に落とし込んでいく

7 春休みリサーチシートの記入

8 連絡先交換

こんな流れ。なかなかよかったなと。

想いの確認。WHYから始めよ。まさにそんな感じ。地域の人だけじゃなく、生徒も個人としての想いを語り、それをベースにアイデア出しをする。その「想い」には正解がないから。ひとりひとりに思いがある。これ、学期ごとにやってもいいなと思う。

春休みのリサーチは、その個人の想いや、5の他人が言ったアイデアでそれいいなって思ったものをリサーチしてみるのもいいのかもしれない。

感性が先にくるプロジェクト。それって、いわゆる「課題解決」とは違うアプローチなのだろうなと思った。

https://goodpatch.com/blog/product-value-solve-problem

検索すると、こんなページが。

課題解決型:ユーザーが認識し、顕在化している課題(Needs)を解決するためのアプローチ

価値提案型:ユーザーがまだ認識していない、顕在化する前の課題(Seeds)に対して、新たな価値や価値観を提案し、欲しいと思えるモノやコト(Wants)に変えるアプローチ

こちらも

https://www.daisuketsutsumi.com/entry/two-ways-of-NPO-strategic-thinking

課題解決型:

課題解決型とは字の通りですが「社会に存在する課題を解決する」ことを目的としたマイナスの状態を±0の状態に近づけることを目指す活動

価値創造型:

価値創造型とは、「社会に対して新しい価値を創造し、提供する活動」です。±0の状態から5にも10にも増やす活動

こちらに掲載されている表で見ると結構わかりやすい。

高校生が実行するプロジェクト文脈に落としていけば、

課題解決型:世の中に顕在化している課題に解決する。ex.防災の意識を高めるには?、子育てママを支援するには?

価値提案(創造)型:自分がやりたい、こんな町にしたい、から発想し、ひとまずやってみてから(それが結果的に課題を解決しているかどうか)検証する。

という風に分けてみると、商品開発とかPRのプロジェクトっていうのは、価値提案(創造)アプローチになっていくよなあと。

山口周さんが「ビジネスの未来」で言っていたけど

http://hero.niiblo.jp/e491394.html

参考:「自分」という共有財産(21.1.31)

上記ブログから引用

~~~

「問題の普遍性」と「問題の難易度」のマトリックスです。

問題の普遍性が高く、問題の難易度が低い領域には、多くの人が悩んでいる問題で、かつ、投資する資源は少なくて済むので、多くの企業はそこに参入します。松下電器が電化製品をつくり、トヨタが自動車を生産したわけです。

「課題を解決すること」がビジネスの本質であるとすると、困ったことに、問題(課題)はだんだんと解消されていきます。多くの家庭に洗濯機、冷蔵庫、テレビ、自家用車・・・が行き渡ってしまいました。それを解決したのが「地理的拡大」でした。アメリカに売り、ヨーロッパに売り、そしてアジア諸国に売ったわけです。

(中略)

したがって、企業が採用する選択肢は2つ。「普遍性が高いが、難易度の高い問題」へのアプローチか、「普遍性は低いが、難易度の低い問題」へのアプローチとなります。

~~~

「課題解決」というのが(大)企業だとしてもとても難しいアプローチなのだということがわかります。

だから、高校生のプロジェクトにおいて「課題解決」を前提として設計するのがナンセンスなことがわかります。

1 市役所にヒアリングして、課題を聞き

2 現場の人にインタビューして課題の現場を見て

3 自分なりに考えた解決策を提案する

で終わり。みたいなことをプロジェクト活動といって大学生になってもやっている新聞記事をいまだに見かけますけど、そこにどんな意味やスキルの向上があるのでしょうか。

せめて、4 自分でやってみる 5 ふりかえり 6 再設計があればいいのですけど。

それにしても、やっぱり世の中は「課題解決」という宗教に乗っ取られてしまっているように思います。山口さんのいうように、課題解決という手法では、よっぽどの大企業が「普遍性が高いが難易度の高い」課題(難しい疾病の治療など、莫大な投資が必要)もしくは中小企業が「普遍性は低いが難易度の低い」課題(いわゆるニッチな市場向けの課題解決商品・サービス開発)にいくしかないのです。

それかもしくは冒頭に説明した「価値創造(提案)」のアプローチと言うことになります。

高校生のときに、この実感をしていくことって大切なのではないかと思います。

自分(can)と社会(need)と未来(will)の真ん中にプロジェクトをつくっていくとうまくいく、と言われますけど、その3つの順番は、どこからでもいいのだと思いました。

なんとなくいいなと思った(will)から始めてもいいのです。

必ずしも社会課題(need)から始める必要ないのです。

やりながら自分(can)を発見し、変容していっていいのです。

あれは真ん中につくるのじゃなくて、三角形の「動的平衡」が機能しているときに、プロジェクトがうまくいく(変化し続ける)のだろうと思いました。

春休みリサーチにおいても、もしかしたらプロジェクトそのものも、「価値創造(提案)」アプローチっていうのがあってもいいのかなと思いました。個人の性格にもよると思いますけど。

授業後、令和6年度の打ち合わせを教員と地域の人で行った。熱量が過去最高に大きかったように思った。

その要因を振り返れば、コーディネーターの丹羽さんが夏に去り、自分たちでプロジェクトを回さなければいけなくなったこと。その中で「こういうときどうしたらいいんだろう?」ということや、他チームの状況が気になったこと。次年度に向けてどうやったらいいか?ということについて考えたこと。

教員サイドとしては、総探をやってきて、生徒が成長していることが実感できていること。いわゆる「手応え」が感じられてきていること。

1 アンケート調査での自己評価の伸びが数字として出たこと

2 最新の入試での総合型、学校推薦選抜の結果がある程度出たこと

3 学校長をはじめ管理職が「総探」に力を入れていくことを明言していること

地域サイドとしては

1 自分が担当している仕事に関連したプロジェクトであること

2 授業で、自分たちがなぜやっているのか?を語る機会があったこと

3 総探のプロジェクトが町のためにもなっていることが実感できていること

そんな要因から、50分の会議が終わっても、なかなか席を立たないアツい会議となった。

ようやくスタートラインに立った。

そんな実感があった。

令和6年度の発表会は学校を飛び出し、町の施設(公民館等)で公開で行うことになりそうです。

僕の役割はだんだんと少なくなっていきますが、引きつづきよろしくお願いします。

「地域と伴奏する探究学習」、始まります。

2024年02月11日

子どもたちは「仕事」と「遊ぶという行為」を失った

『あそびの生まれる場所』(西川正 ころから)

読み進めていたら、メモしたくなったのでメモ。

満足度アンケートによって、ますます「お客さん化」を促してしまっているのではないかと反省した。

~~~

高度成長以降の子どもたちは、2つのものを失った。一つは仕事、もう一つは遊ぶという行為である。かつては農業、自営業が多く、さまざまな子どもの仕事があり、具体的に子どもの手を必要としていた。

しかし、生業(稼ぐ場)と再生産(子どもの育つ場)の場が分離されて、子どもたちは仕事、すなわち家族や地域社会での役割を失った。かわりに大人たちが管理しやらせる時間、やってもらう時間が増え、自由に自分たちでつくる時間、すなわち遊びの時間を失った。普通に暮らしているだけでは多様な人々との豊かなかかわりが持てなくなってしまった。

他方で、サービスとして子どもたちに仕事でかかわる大人たちが激増した。彼らは、常に責任を取らされないように、ことが起こらないように子どもに接するようになった。

社会学者の宮台真司さんは、この半世紀の日本社会の変化を、「〈生活者会〉が空洞化し、〈システム〉に置き換わっていった」と説明している。

〈生活社会〉とは、「善意と自発性」に支配される、人間関係や人情が意味を持つようなコミュニケーション領域。個人が日常生活で、出会う、ヒト、モノ、コトの意味のつながりの世界の総体。

〈システム〉とは「役割とマニュアル」に支配されるコミュニケーション領域のこと。人の入れ替えが可能で、物事を計算可能にする手続きが一般化した領域のこと。

もともと〈システム〉は、〈生活世界〉を豊かにするための手段であったが、〈システム〉が広がって生活が空洞化すると、〈生活世界〉が〈システム〉に規定されるようになる、という。主従の転倒が起こる。

いま、「郊外型の暮らし」は、地理的に郊外とよばれる地域だけではなく、全国的に広がった。子ども、主婦、障害者、高齢者とそれぞれ、専門の施設やサービスのもとにおかれ、それぞれ時間単位の効率性を求められる世界=サービス産業の対象となった。

そこでは、隙間=〈あそび〉が許容されない。〈あそび〉のないところ、すなわちルールとマニュアルに支配される世界では、遊びは発生しない。

~~~

この章を、ミヒャエル・エンデ『モモ』を題材に説明しているが、まさに今、目の前で起こっていることだなあと。

「仕事」と「遊ぶという行為」を失い、システムに飲み込まれた生活世界こそが、アイデンティティ不安の原因なのではないか、と強く思った章でした。

2024年02月11日

「あそび」の復権

『あそびの生まれる場所』(西川正 ころから)

10月に読んだ『あそびの生まれる時』(ころから)

http://hero.niiblo.jp/e493287.html

参考:「遊ぶ」の土台としての「あそび」(23.10.21)

http://hero.niiblo.jp/e493290.html

参考:「あそびごころ」が生まれる放課後研究所(23.10.22)

の前作です。

いきなり前書きから本質的なので、メモに残します。

~~~

さて、そもそも、遊びとは何だろうか。

こんな幼稚園児のつぶやきがある。

「先生、この『大縄跳び』が終わったら、遊んでもいい?」

遊びとは、「大縄跳び」や「かくれんぼ」などの「メニュー」のことではない。

遊びは、心のありようを表す言葉である。

その子が、自分でやりたい(おもしろそう)と感じ、動き出すことが遊び。

したがって誰かにやらされていると感じているうちは、遊びとはならない。

また、最初から結果が見えていたら遊びにはならない。

どうなるかわからないという時、はじめてそれは遊びになる。

身体の動きは小さくても、「(その時の、その子にとって)何か違う世界が見えるかもしれないからやってみたい」という意味では、川に飛び込むことと同じ。「おもしろそう」であるかどうか、心がアクティブな状態かどうかなのだ。ゆえにいずれの場合も集中した表情になる。

あとさき考えず、何かをしてみて、未知の心の動きを味わう。それが遊ぶということ。

~~~

さらに、もうひとつの「あそび」について

~~~

ところで、日本語の「あそび」には、もうひとつの意味がある。

車のハンドルや、建築物で「意図してつくったゆるみ」などを表すことばも「あそび」という。一見、無駄に見えるが、それがなければ全体をうまく動かすことができないもの。こういうことに対して、私たちは「あそび」ということばを当てはめてきた。

私たちが気づかないうちに失くしてきたのはこちらの〈あそび〉かもしれない。

時間、空間、仲間

遊びが生まれやすいのはこの3つの「間」があるときだという。

すなわち、ひま=〈時間のあそび〉、すきま〈空間のあそび〉、そして、よい間合い=〈間柄/人と人の関係のあそび〉の3つの〈あそび〉があるとき、人の心が動きはじめる、と。

遊びの本質は、「想定外のドキドキ」だ。結果がわからないから、遊びになる。

~~~

「あそび」をデザインすることは、「あいだ」をデザインすること。

学びー遊び

目標に向かうー目標に向かわない

計測可能-計測不能

予測可能-予測不能

個人-場(共同体)

プロ(仕事)ー素人(遊び)

一元化されたモノサシー多様なモノサシ

序列があるー序列がなくフラット

適応するー個性を発揮する

このあいだを行き来できる道具や乗り物やかぶりものをつくりたい

まず最初に打つべき1点は、「あそび」の復権なのではないだろうか

2024年02月05日

n=1とどこで出会うのか?

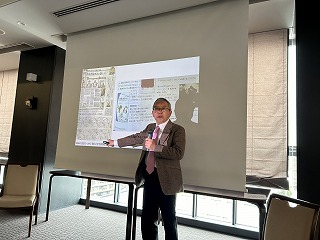

岩波書店 ジュニアスタートブックス「知図を描こう」(市川力)の出版記念セミナーに行ってきました。

「ジェネレーター」を読んでからずっとお会いしたかったのです。

市川さんの優しいオーラに包まれてきました。

昨日のセミナーのメモを残しておきます。

~~~

第1部

問題意識から出発するのではなく、「観察」から始めて、問題意識に辿りつく

「興味を感じた」⇒何か自分の中に響くものがあった

アーカイバーとしての知図師

「音楽と生命」(坂本龍一×福岡伸一)

ノイズ⇒シグナル⇒星座

雑を集める⇒知図を描く⇒表現・論文

「雑を集める」には、さまよいあるくこと、心がプルっとしたら撮る

⇒その中でもさらに気になるものをスケッチする

レオナルド・ダヴィンチ:これをやり続けて3万枚

■大学は研究するための場所:自分の星座をどうつくるのか?

まずは目的を持たずに歩くことから。

面白いものが必ずある⇒好奇心図鑑をつくる

それをすればみんながダヴィンチになれる。

⇒好奇心のかけらを図鑑として集める。

⇒ジャンプの土台になる。

遺伝子ではなくミーム(社会的遺伝子)のほう。

「誰かにとってのおっちゃんになりたい」

文化=チャンスがあるっていうこと。

図ばかり見ていないで、地を見ること。

小さいもの、ささやかなものを自然の中から発見することで自分の感性を発見していく

「ピュシスの中のノイズに内部観察者として入る」

ブルースリーの有名なセリフ「Don't think, feel.」の前に、「We need emotional content.」と言っている。

感情にまつわるもの(エモーショナルコンテンツ)が必要なのだと。

だから「心が動いたもの」は全部記録しておく

それをベースに学びを継続していく

そんなエモーショナルコンテンツをいかに見つけるか⇒学びにつながっている。

ジェネレーターの5G (ジェネレーターP129)

遇:出逢い

偶:偶然

隅:一隅を照らす

愚:ひたすらやる

寓:星座になる

いかにエモーショナルコンテンツをfeelできるか?

第2部

個の尊厳:グリーフケアワーク

30年度、死に直面した時にどうするか?

「し」の「し」と「し」

師の死と志:世代から世代へ渡される志というバトン

人生楽ありゃ苦もあるさ年表(30年分)を書く:大人が問われる。

苦が上/楽が下=苦のほうは当たる/楽の方は前倒しで叶う

グリーフケア:記憶のアップデート

教科書がない=体験しないと分からないこと

話すこと、表現することで記憶はアップデートされる

歩くこと:故人の行った場所を追体験する⇒アップデート

巡礼の道:四国八十八か所

「生きる」ことそのものを問う。

第3部

空き家問題=feel度walkを事業化

ベースキャンプツーリズム(machiyado network)

まちづくりの文脈で取り組む=事業になる

学校を変える、つくるとは別のアプローチ⇒空き家をベースキャンプに

通信制高校=地域をフィールドにできる。

「あいだ」に学びの場をつくる

n=1の出会い:高校時代に1人面白い人に出会えるか

どこで出会えるのか?学校のなかではなく、空き地(あわい)

まちそのものがジェネレーター化する⇒間接的に学校が変わっていく。

ゲストハウス:季節ごとの知図を描き、それがストックされていく。

泊まった宿によって、何か発見があり、人生が動いていく、そんなツーリズム。

宿がジェネレーター化していく。

「歴史」の重要性:伝えて、体験・体感していくこと

「学びをつくる」ことができれば、世界は広げていける。

まなび=教育(学校)と捉えると小さくなっちゃう。

市川さんの財産は、様々な大人と子どもに出会えた

文化:言葉でつくられる。

知図を描くから意味が分かる、言葉が豊かになる

~~~

知図を描くこと。

それは「まなび」の方法であり、

「生きる」ことを問うことでもあり、

「まちづくり」の手法でもある。

「まなび」と「あそび」のあいだにあり、

時間軸を超えていくことができるし、

ひとりひとりの個性の表現でもある。

高校生にとっては(もちろん大学生・20代にとっても)、

そのすべてが必要なのだろう。

それは、まなびのエンジンを駆動してくれる

「n=1」との出会いのためだ。

それは人かもしれないし、モノかもしれないし、観光や歴史などのコトかもしれない。ブルースリーの言葉を借りれば、自分自身に固有の「エモーショナルコンテンツ」と出会うことの先にn=1との出会いが待っているのだと思う。

そんな機会を提供するために、僕はいま、舞台づくりをしているのかもしれない。

ツルハシブックスより以前から「機会提供」と言い続けてきた自分の意味がようやく分かった気がする。

2024年01月20日

まだ途中なんですけど、、、

『知図を描こう~あるいてあつめておもしろがる』(市川力 岩波書店)

読み進めていると、市川さんの愛にあふれた取組に、泣きそうになりました。

たくさんメモしちゃいました。

~~~以下メモ

ゆるりと探検し続け、結論を急がずに考え続けるために、「なんとなく、とりあえず、あてもなく」歩き続けるfeel度walkでの発見・思いつきを「ひたすら」書き残したものが「知図」です。

「知図」の「知」が意味するのは、教科書にのるような一般的で常識的な「知」ではなく、私の好奇心がとらえた小さな感動のカケラです。私が発見し、思いついた「知」を自分なりに表現し、記録した「図」だから「知図」なのです。

私たちはアートのプロではなく、面白がるアマチュアとしてのfeel度を高めたいと考えています。

「へえ、こんなのあるんだ!」と思ったとき、発見した対象とその場で抱いた感動の記憶をとどめる装置として、写真は素晴らしい機能を発揮します。

現場では次々と発見し、いろいろな感情がわき起こります。それを逃さずに、反射的に記録しておくことができるのが写真なのです。

他の人の絵に触発された対話が自然に始まります。話しかけられた方は、自分の発見に関心を持ってもらえたことがうれしいうえに、自分の絵まで認められてさらによい気分になります。お互いの絵に興味を持つことで、結果的にみんなが自分の絵に対する自信を深めるのです。

こうしたムードが生まれるのは、描く絵が「なんとなく」の発見だからです。「なんとなく」の発見には、正解も優劣もありません。また、自分なりの発見を絵にするのだから、うまいか下手かを比較することもできません。

そのため、自分の絵を卑下したり、また反対に、誰かの絵をけなしたり、からかったりというようなことが起きないのです。模造紙がまるでいろりのようになり、そこを囲んでみんながそれぞれの発見を素直に出せるという安心で和やかな場が生み出されます。

~~~

それぞれの「発見」と「感動」を愛でること。

そこには「比較」や「評価」が不要だ。

Feel度Walkってそういうことなんだな、と。

「存在の承認」や「フラットなコミュニケーション」がキーワードの僕にとっては、感動的な一節。

こういうのを小学生や中学生と一緒にやりたいなと思いました。

さらに、Feel度Walkには、自己紹介やアイスブレイクも不要だといいます。

~~~

自己紹介やアイスブレイクを最初に行うのは、お互いが知り合うきっかけをつくり、緊張を解いて和やかになってから活動を始めるためです。

しかし、今、一緒にいる人がどんな名前で、職業や趣味は何で、今、関心がどこにあるのかを知ると、それに引っ張られて相手を見てしまいがちです。また、いきなり自分のことを語れと言われても、場の空気を読んで当たりさわりのないことを言ったり、無理して場の期待に合わせたことを言おうとしてしまいます。アイスブレイクも同様で、だんだんと知り合っていくという余白が与えられません。

そもそもFeel度Walkして知図を描くのは、知らず知らず抱いている思い込みをほどき、「なんとなくセンサー」を研ぎすますためです。だからこそ、ゆるりと歩き、ゆるりと描きます。ゆるやかな時間の流れの中でだんだんと知り合えばよいのですから、自己紹介もアイスブレイクも不要です。

Feel度Walkの間も、知図を描いている間も、お互いの名前を知らなくても対話がはずみます。なぜなら、「自分」のことや「相手」のことを語るではなく、発見したモノやコトについて語りあうからです。知図を仲立ちとして、描いた人と見ている人との間でお互いの素の思いをさらけ出す対話が始まります。知図を描いた側は、発見したことがどう面白いのかひたすら語ろうとします。相手にどう思われるかを一切気にせず、発見した対象への愛と喜びを素直に語ります。

こうした知図たちの間に優劣はなく、正解・不正解もありません。自分なりに世界を切りとって描いた「知」をみんなで愛であうと、自分にも世界を発見できる力があることを再認識できます。その結果、誰もが「自分にもできる」「きっとうまくいく」という自己効力感を取り戻して元気になるのです。それは、どうせ自分なんてという思いこみから逃れ、歩いて、描いて、みんなにシェアし続ければ、世界を見る目をどんどん研ぎすましてゆけると実感することであると言えるでしょう。

~~~

ステキです。自己紹介もアイスブレイクもせず、お互いをひとりの生きる人間として、知図を描き、お互いの発見を愛でること。

「発見の余白」を持って場をつくっているだろうか?と問いかけられます。

そして、最後、知図について

~~~

知図は、正しい知識が表現されたものでも、完成した作品でもありません。そこには間違っていることも、妄想に近い仮説も描かれています。しかし、それが真実であり、唯一の答えだと示しているわけではありません。

むしろ、私たちアマチュアが歩いて実体験したことをネタに、思いついたことを素直に表現した途中「経過物」です。「成果物」ではないからこそ、知図展に訪れた人は自由に考えを語りたくなります。

~~~

アマチュアリズム。「つながるカレー」の話を思い出した。

http://hero.niiblo.jp/e484808.html

参考:「予測できない」というモチベーション・デザイン(17.5.19)

知図は「成果物」ではなく「経過物」。いいですね。

高校生の「総合的な探究の時間」もそんな気持ちでできたらいいなと。

「まだ、途中なんですけど、、、」みたいな。

いいタイミングでいい本を目の前に差し出してくれるなあ、神様、って感じです。

本の神様を信じてしまう。

あと、存在の承認というか、「自尊感情」についてもふたたび

http://hero.niiblo.jp/e485809.html

参考:「ふりかえり」と「自己評価」(17.9.12)

http://hero.niiblo.jp/e484636.html

参考:「近代」という「旧パラダイム」(17.4.30)

~~~ここから引用

自分で自分の評価ができない、他人の目でしか自己評価できない

従属的な意識は、学校で叩きこまれてきた習い性のようなものです。

しかも、「だれかのために」「なにかのために」という

大義名分がないと、自分を肯定したり評価したりすることができない。

他人の価値を内面化せず、自分で自分を

受け入れることを「自尊感情」といいます。

(中略)

エリートたちが育った学校は、彼らの自尊感情を根こそぎにした

場所でもありました。

学校が自尊感情を奪うのは、劣位者だけとはかぎりません。

学校は優位者に対しても、彼らの人生を

なにかの目的のためのたんなる手段に変えることで、

条件つきでない自尊感情を育てることを不可能にする場所なのです。

~~~ここまで引用

「学校」というシステムが奪ってきたもの。それはまさに「自尊感情」であり、「自尊感情」を育むシステムでもあります。それは「他者から評価」という檻の中で、一生過ごすことになるという刑罰のようです。

Feel度Walkは、それを解きほぐす可能性があると思いました。

「評価」という壁を越える。

自尊感情、つまり自らの存在の承認は他者からの評価によって得ることができない。という前提において。

自分が発見したモノ・コトを承認し合うというコミュニケーション・プロセスの中で、自らを承認し始めるというのが知図づくりのポイントなのかもしれません。

高校生の総合的な探究の時間の設計で、「達成と成長」から「発見と変容」へと言っていた理由、その前提となる思想(の言語化)に出会えたような気がして、すごく嬉しい気持ちになりました。

まちをあるいて、写真を撮って、スケッチして、図にする。

そしてそれぞれの「発見」を愛であうこと。

それだけなのです。本当にそれだけなのだけど、何とも言えない愛と、子どもへのインパクトの可能性を感じています。素敵な1冊をありがとうございました。

2024年01月18日

「自分をひらく」面白がり屋を育むまち

「知図を描こう」(市川力 岩波書店)

「ジェネレーター」の著者、市川力さんの知図づくりの実践が書籍になった1冊。

これ、やってみたかったので、すごくうれしい。

「はじめに」からメモします。

~~~

大事なことは、あらかじめ「好き・得意」を定めることではありません。そうなると「好き・得意」が決まらないと行動できなくなってしまいます。最初から「好き・得意」を持つことより、とりあえず面白そうだからやってみよう!というフットワークの軽さがポイントです。

「好き・得意」は目指すべき「目標」と言い換えることができます。私たちは「目標」がはっきり決まっていれば行動しやすいでしょう。

~~~

好きは?

得意は?

ってたしかに聞いちゃっているかもなあ。

「好き」を表現することよりも、じぶんを「ひらく」ことから始めないといけないのだなと。

~~~

誰もが、幼児や小学校の中学年ぐらいまでは好奇心のフタがすぐに開きます。しかし、だんだんと身のまわりの物事への関心を失っていきます。とはいえ、フタは閉じられているだけで、好奇心自体は失われたわけではありません。再びこのフタを開けるきっかけさえつくれば、好奇心は再起動します。あとは、日々好奇心を動かし続けることが面白くて仕方がないと思えれば、自ずと習慣になります。

直感やこれまでの経験にもとづく先入観によって物事を判断し、自分の思い込みを裏づけるような情報しか受け入れなくなることを「認知バイアス」といいます。

~~~

いいですね、岩波ジュニアスタート。何歳に向けて書かれているんだろう。

SNSでフィルターバブルで認知バイアスなんですよ。(笑)

そして、「好奇心」へ言及されていきます。

~~~

「好奇心」は「なんか気になる」という「違和感」を抱く心の動きです。私たちが効率よく日常生活を送るためには、いちいち「好奇心」を抱いて物事を眺める余裕はありません。日々このように過ごしているうちに、だんだんと「好奇心」にフタがされてしまいます。さらにSNSでのつながりがメインになっていると、自分の好みに応じた情報にばかり触れて、「好きじゃない」モノ・コト・ヒトとのつきあいがなくなります。

実は、私たちに今、求められているのは、「好き探し」をすることではなく、出会ったモノ・コト・ヒトを見逃さないことなのです。自分が「好き」なのはこれしかないと簡単に決めつけるのではなく、また、「好き」が見つからないといたずらに嘆くのではありません。日々、出くわしているささやかな出来事に目を向けてみることから始めるのです。

小さな不思議を感じとるのが「好奇心」と言えるでしょう。「好奇心」をベースにした学びは、私たちヒトの根源的な学び方です。

~~~

まさに。

「好奇心」こそが「遊び」と「学び」の境界を無くしていくのかもしれない。

探究の入り口ってそういうことなんじゃないのか。

そして、最後に知図づくりの導入である「面白がり屋」へ

~~~

「好き」と「好奇心」が違うように、「面白い」と「面白がる」は異なります。

「面白がる」とは、一見、楽しそうでも、心地よさそうでもないことに対して、自分なりに「面白い」とい思える何かを発見することです。なかなかうまく結果が出ず、つらかったり、突然わけのわからない事態が起きたりしても、そこに「面白さ」を見出すのが「面白がる」ということです。

「面白がり屋」とは、特に楽しいことがない状況であっても、発見した何かに新たな「意味」を見出す人だと言えましょう。こうした「面白がり屋」が予期せぬ不確実な状況に登場すると、場の雰囲気が変わります。その雰囲気が他の人にも伝染し、ともに意味をとらえ直し始めるのです。すると、重苦しかった雰囲気が一変し、いろいろな可能性を素直に出して「面白がる」場が生まれるのです。

好きなことがない、得意なことがない、何から始めたらよいかわからないなどと思い悩む必要はありません。まずは歩いて、集めて、描いてみることから始めればよいのです。そうすると今まで見えなかった何かが見えてくる感覚をじわじわと取り戻します。

~~~

まずは面白がり屋になること。

「探究の出発点」は「自分を知る」「好きを知る」のではなくて、「面白がり屋になる」つまり、「自分をひらく」こと。

そのためには歩いて、集めて、描いてみる。

探究の出発点をそこにおきたいなと思いました。

2024年01月14日

「創造」の前提となる「存在の承認」

『ぼくは蒸留家になることにした』(江口宏志 世界文化社)

年末に購入しまして、いよいよ出番。

著者の江口さんは、10数年前に本屋を始めるときに

本屋特集などに多く掲載されていた「UTRECHT」を2002年に立ち上げた元本屋さん

第1章冒頭の「僕が本屋を辞めたわけ」がタイムリーだったのでメモ

~~~

それはこの先、本というフィールドのなかで、常に更新していけるものを発見できるのだろうか、という疑問だった。拠って立つべき居場所が曖昧で、自分の存在が希薄になり、マーケティングやら消費やら見えない何かに飲み込まれてしまうようなもどかしさ・・・とでも言うべきだろうか。

誌面で展開される、暮らしの上澄みをすくいとった、うっとりするような美しい情景。それはそれでいいのだけれど、その情景自体が自体がスタイルのようになってしまった。(中略)うわべだけの「ライフスタイル」が消費されていくのを横目で見ながら、ますます表現の下にあるしっかりとした「技術」の蓄積が自分にも欲しくなった。

農業に従事するということは、短期間のプロジェクトから距離を置くということでもある。そして時には経済活動からも。もし繁殖用の鶏を2.5ユーロで買うならば、その鶏自体の価値は限りなくゼロで、卵を産む装置こそが鶏の価値なんだ。それはホビーとかでもなければ、経済活動でもなく、そしてプロジェクトでもない。それは単に何かと生活をともにすることなのだ。

五感と自然が響き合う。植物だけでなく、土や苔も、環境そのものが豊かな香りを放っている。ぼくらは、こんな複雑で繊細な香りの世界に身を置いているのだ。

~~~

「アイデンティティ」のリアル。

かつて川喜田二郎は、ふるさとを「全力傾注して創造的な行為を行い、そのいくつかを達成した場所を人はふるさとだと認識する」と言ったが、その前提となる土台としての「存在の承認」はどのように得られるのだろうか。

「ホーム」と呼べるのような場所、あるいは関係性がないままに、創造性を発揮することは可能なのか。

あるいは、創造のプロセスの中で、「存在の承認」は徐々に得られていくのだろうか。

「未来から逆算する今」だけじゃなく、「過去を継ぎ、未来へつなげる今」が必要なのではないのか。

「わたしたち」を空間的ヨコ軸と時間的タテ軸の真ん中につくっていく必要があるのではないか。

個々の弱さこそを場のクリエイティビティの源泉にできないだろうか。

そんな問いが浮かびます。

2024年01月06日

「わたしたち」をデザインする「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」

『ウェルビーイングのつくりかた~「わたし」と「わたしたち」をつなぐデザインガイド』(渡邊淳司/ドミニク・チェン ビー・エヌ・エヌ)

第2章 わたしたちを支える3つのデザイン要素「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」

~~~

ゆらぎ:適時性、固有性⇒固有の文脈を踏まえたうえで、適切なタイミングの変化をもたらすか

ゆだね:自律性⇒自律性を尊重したうえで、望ましいゆだねのレベルになっているか

ゆとり:内在性⇒目的だけではなく経験そのものに価値を感じ取れるか

「ゆらぎ」:適切な変化を見定める

適時性:

人や生き物は固定されている存在ではなく、常にゆらぎ、変化する存在として理解するのが「ゆらぎ」という考え方の根底にあります。心身が不調のときに自分の意思で決める状況ばかり用意することは、かえってその人を疲れさせてしまいます。逆に調子のよければ自分で新しいことに挑戦したり、自分で決める状況を用意することがよいでしょう。このように、タイミングが適しているかどうかという「適時性」の視点が重要になります。

固有性:

年齢に加えて、当人のジェンダーや経済状況、性格やさまざまな嗜好性など、当人を当人たらしめている固有の文脈を理解することが重要になります。この側面を「固有性」と呼びましょう。

個々人のゆらぎとは、ある人が他者たちと関わる過程で、一緒に変化していける可能性を示しています。一人ひとりのウェルビーイングのかたちが重なり合うことで、わたしたちのウェルビーイングを作れるようになるにはどのような「ゆらぎ」が必要かを問うことが求められます。

「ゆだね」:他律と自律の望ましいバランス

誰かのウェルビーイングを支援しようとすることが、支援される人の自律性を損なう結果にもなりえるということです。このように、ウェルビーイングの支援では、対象となる人がその支援に積極的になってもらう、当人の意思を尊重する、複数の選択肢を提示するなど、自律性を担保することがとても重要な原理になります。

適切なゆだねを考えるうえでは、自律と他律の順番が重要です。まず個人としての望ましい自律のレベルを見定め、そのうえで他者にゆだねられることを探すこと。

「ゆとり」:目的ではなく経験そのものの価値

目標を設定したとしても現在を犠牲にすることなく、過程自体に価値を見出し、そこから未来の目標をいつでも柔軟に再設定できるためのゆとりを生み出す設計が大切になります。

★わたしたちの持続性

自律性(ゆだね)とプロセスの価値(ゆとり)、そしてそれぞれの人に固有のタイミングと文脈(ゆらぎ)にもどづいて設計された体験によって、ウェルビーイングを生み出す支援が可能になったとしても、最終的にはそれが一時的なものではなく、当人たちにとって持続される必要があります。

~~~

なるほどな~。

「探究的な学び」の究極的な目標を、わたしの、そして「わたしたち」のウェルビーイングとするならば、「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」はまさにそれだなああと思いますね。

このあとSNSのアルゴリズムがいかに「ウェルビーイング」の3要素を損なう可能性があるか、を説明しているのだけど、これがこれで怖いのでメモ。

~~~

私たちの心が充足するためには、回復、持続、発見という3つの行為が関係していると仮定してみましょう。心がダメージを負っており、休息を求めているときには、回復のプロセスが必要です。心が持ち直した後には、その良い状態を維持するための技法が求められます。そこからまた傷ついたり落ち込んだりすれば、再び回復が必要となります。この循環のなかで適宜、回復や持続のあたらしい方法を発見するプロセスが付随します。

SNSの設計原理としては、常に刺激の強い情報や、利用者の嗜好性にマッチする同質の情報を提示することで、利用時間を伸ばそうとするアルゴリズムが作用します。このループのなかで、利用者は徐々に自分とは異なる意見を許容できなくなるフィルターバブル現象が生じると考えられています。それは、大量の情報の一つひとつを時間をかけて検証するプロセスを省略し(ゆとりの欠落)、自分自身の思考によって判断をしたり、判断を保留することから遠ざける(過度のゆだね)状況を生み出し、結局は自分の考えが変化する機会を減らすこと(ゆらぎの欠如)を招きかねません。

~~~

なるほど。

これは、宇野さんが「遅いインターネット」で危惧した状況なのではないのか。

参考:未来に素手で触れている、というフロンティア(20.4.3)

http://hero.niiblo.jp/e490521.html

「ゆらぎ」「ゆだね」「ゆとり」をベースに、「場」や「授業」をデザインしていくこと。

それがウェルビーイング時代の「場づくり」なのだろうと強く感じた。

2024年01月05日

Self-as-We としての「わたしたち」

『ウェルビーイングのつくりかた~「わたし」と「わたしたち」をつなぐデザインガイド』(渡邊淳司/ドミニク・チェン ビー・エヌ・エヌ)

「わたし」でも「ひとびと」でもない「わたしたち」をいかに実現するか?

という問いを。

第1章 Q3ウェルビーイングには何が大事なのか?(P43)より

~~~

エドワード・デン/リチャード・ライアンの「自己決定理論」

・何かを自分の意思で行う自律性

・自分に成し遂げる能力があると感じる有能感

・他者との関係性

マーティン・セリグマンの「PERMA理論」

・ポジティブ感情

・没頭する経験

・良好な人間関係

・人生の意味や意義を感じること

・達成感をもつこと

~~~

同じくQ5 「わたしたち」をどう実現するのか?(P76)より

~~~

一体感:このグループの取り組みがうまくいくと、自分のことのようにうれしい

両動感:私はこのグループでの役割を自ら果たしている感覚と、担わされている感覚の両方を感じる

被委譲感:このグループでは、一定の期間の意思決定がメンバーに担わされていると感じる

開放性:このグループの活動は、このグループのメンバーだけで成立しているわけではない

全体性:このグループの取り組みで起きた失敗は、特定の誰かのせいにすることはない

脱中心性:このグループは、誰かがリーダー役を担わなくても、うまく活動を進められる

仲間性:このグループは意見が異なっていても尊重し合える

(共同行為の場を評価するSelf-as-We尺度 2023)

~~~

一人称でも三人称でもない、それらを合わせた

Self-as-Weとしての「わたしたち」を実現していくこと。

その1歩目をどのように踏み出すか、が大切だ、と。

2024年01月04日

「わたしたち」をデザインする

『ウェルビーイングのつくりかた~「わたし」と「わたしたち」をつなぐデザインガイド』(渡邊淳司/ドミニク・チェン ビー・エヌ・エヌ)

渡辺保史師匠の「自分たちごとのデザイン」を思い出した。

参考:「わたしたち」として歩む~「学び合い」から「見つけ合い」へ(20.7.21)

http://hero.niiblo.jp/e490894.html

昨日の『体はゆく』からの流れで、「はじめに」からテクノロジーの機能とは何か?

~~~

地球上で最も影響力の大きい生命種となった人類は、主に自分たちの利便性や効率性を求めてテクノロジーの開発に邁進してきました。それを支えてきたのは「人間は自然を制御できる」という思想です。(以下「制御の思想」)

この制御の思想を、自然に対してだけでなく、人類がお互いに対しても持つようになり、人(他者)をコントロールするテクノロジーが作られるようになりました。

実際、現代のデジタルテクノロジーの多くは制御の思想にもとづいて実装されています。ウェブ広告やマーケティングの分野では「関心経済・注意経済(アテンションエコノミー)」と呼ばれるように、人々の関心を吸い寄せ収益を上げることが中心的な話題となっています。

制御の思想には、自分の便益のために他者を利用する、「わたし」のための「あなた」という考えが根底にあります。

「わたし」のウェルビーイングのために「あなた」のウェルビーイングが損なわれる。それが意識的な無意識的かにかかわらず「わたし」のための「あなた」という考え方だけでは、人々は共によく生きる社会が実現できないのは明らかでしょう。

~~~

そこで筆者らは2つのことが重要だと説きます。

1 「わたし」のウェルビーイングの〈対象領域〉を他者との関係(WE)、社会との関係(SOCIETY)、自然や地球などより大きなものとの関係(UNIVERSE)という複数の要因にまで意識を広げ、多層的な関係性からウェルビーイングの選択肢を広げていく

2 〈関係者〉として、「わたし」個人だけでなく、他者や社会、自然を含めた全体を自分事としながら、個人と全体の両方のよいあり方(ウェルビーイング)を実現すること

ここで重要なのは、「わたし」と「わたしたち」は相互に補完的な関係だということです。自分とは、異質な存在たちとわたしたちという共通認識を築けない自己中心的な「わたし」ではなく、また、「わたし」が自由に存在できない呪縛としての「わたしたち」でもない、それら2つの充足が並立する世界の見方が求められるのです。

~~~

これは、只見高校の「総合的な探究の時間」のコンセプト

「個」と「場」の往還によるResponsibility(責任感)の醸成

の理論的な説明になっているのかもしれない。

「個」を「場」に委ね、「場の一員」として何か活動することによって、創造的な何かを達成し、それを個として振り返ることによって、Responsibility(=言語どおりに訳せば反応する力)を身につけ、只見というまちのプレイヤーとなっていく。

そんなストーリーだった。それって、個々の「アイデンティティ」の醸成に役立つんじゃないの?っていう話で計画していたのだけど、まさにそれはP43のさまざまな「ウェルビーイング」心理要因指標における自律性、有能感、良好な人間関係に当てはまっているのではないかな、と思った。

僕が目指していたのは「アイデンティティ」の確立ではなくて広い意味では「ウェルビーイング」なのかもな、と。

つづいて、第1章Q1:なぜウェルビーイングなのか?より

~~~P22より

「道具的価値(instrumental value)」から「内在的価値(intrinsic)」へのパラダイムシフト(もしくは回帰)という視点。

前者の道具的価値は、対象が役に立つか、何らかの機能を有するかという視点から判断される価値です。何かをうまく早くできるという機能性は社会を維持するうえで必要不可欠であり、この価値判断自体に問題があるわけではありません。経済が発展している時には、わかりやすい価値の捉え方でしょう。しかし、社会がこの価値判断のみにもとづいて営まれていたとすると、新しい機能を実現できる人や、特別な機能を実現できる人だけが価値あることになってしまいます。

一方で、内在的価値は、対象が役に立つかどうかではなく、対象の存在自体に価値を見出します。たとえば、人間の命の価値は、何かができるからあるのではなく、生きていること自体にあります。そして、それを尊び慈しむうえでその価値を比較することもできません。それぞれの人の存在やあり方を尊重するという意味で、ウェルビーイングは内在的価値がその根底にあるといえます。

~~~

まずは、ここからですね。

内在的価値から出発すること。

もうひとつQ4なぜわたしたちなのか?より

~~~

東洋的な思想では、自と他を完全に分けるのではなく、その中間領域である、物事の「あわい」を積極的に見出す傾向があると言われており、その「あわい」は、縁側という建築空間にも見てとれます。日本家屋の縁側とは、家の内でもあり、外でもある、中(なか)と呼ばれる空間であり、そこでは家人と客人が「仲間(なかま)」として出会う場だと説かれています。そのような場が「わたしたち」の醸成には重要になるのではないでしょうか。

オンラインのチャットで、話者同士が互いの打っているチャットを可視化することで、「能」の物語のような共話的な側面が生じているのだと考えられます。

重要なのは、「わたしたち」の意識が生まれるあわいの場は動的に生成されること、そしてその場が生まれるためのコミュニケーションのデザインが可能であるということです。

~~~

京都大学教授で哲学者の出口康夫さんが提唱されている「Self-as-We(われわれとしての自己)」という自己観です。自己観というのは、自分自身の存在や範囲をどう捉えるか、ということですが、この「Self-as-We」という考え方では、自己を個人主義的な独立した個ととらえるのではなく、ある行為にかかわるすべての人やモノを自己として捉え、同時にそこからゆだねられた個を考えるものです。

このような1つのシステムとして活動するグループ全体を自分事としつつ、それを構成する個の主体性を担保する考え方は、わたしたちのウェルビーイングと方向性を同じくするものです。

このような「わたしたち」の視点が持つ重要な示唆は、グループの中の関係性として、「わたし」と「あなた」に分かれて「する/される」の関係になるのではなく、グループとしての活動において、わたしでありながらもわたしたちとして一緒に活動や意味をつくり出していく「協働者」になるということです。

~~~

「ともにつくる」ってそういうことかな、と。

たぶんそれは、昨年読んでいた井庭先生シリーズにも通じているな、と。

参考:「プロジェクト」という創造の物語に身を委ねる(22.6.2)

http://hero.niiblo.jp/e492476.html

「ともにつくる」協働のデザイン、それは、「わたしたち」のつくり方だし、「わたしたちとしてのわたし」のつくり方だし、ウェルビーイングへの1歩なのだろうと感じる1冊です。読み進めます。