2014年10月11日

本を媒介とするだけで悩みが話せる

10月10日、松本の信州大学前の

旅行会社・コスモツーリストさんで

行われた「本の処方箋」イベントに

主治医出演してきました。

超盛り上がりのイベントでした。

自分の悩みをカルテに書いて、

それで本を処方してもらうという企画。

超盛り上がってました。

本を媒介にして、

本を解決策とするだけで、

あんなにもみんな、悩み相談ができちゃうんですね。

コミュニケーションデザイン

って大切だなあと思ったし、

本というコミュニケーションツールの

パワフルさを改めて感じたイベントとなりました。

松本に古本屋さん、

つくっちゃいますかね。

旅行会社・コスモツーリストさんで

行われた「本の処方箋」イベントに

主治医出演してきました。

超盛り上がりのイベントでした。

自分の悩みをカルテに書いて、

それで本を処方してもらうという企画。

超盛り上がってました。

本を媒介にして、

本を解決策とするだけで、

あんなにもみんな、悩み相談ができちゃうんですね。

コミュニケーションデザイン

って大切だなあと思ったし、

本というコミュニケーションツールの

パワフルさを改めて感じたイベントとなりました。

松本に古本屋さん、

つくっちゃいますかね。

2014年10月10日

It's a theater!

「It's a theater!」

と僕はそのとき、心の中で叫んでいた。

劇団員がつくる本屋を一緒につくろう。

昨年6月

スターバックス元CEOの岩田松雄さんの「ミッション」に衝撃を受けた。

「スターバックスはコーヒーを売っているのではない。」

この一言にシビれた。

同時に、問いが生まれた。

「ツルハシブックスは何を売っているのか?」

「ツルハシブックスは何屋さんなのか?」

昨年11月。

佐賀県・武雄市図書館に行った。

図書館とTSUTAYAとスターバックスコーヒーが

上から見下ろせる勉強机に衝撃を受けた。

ここでずっと勉強したいと思った。

居心地の良い空間とは、

きっとこういう空間だと思った。

違う目的の人が同じ空間を共有していること。

そしてその空間を楽しんでいること。

それこそが僕が思う居心地がいい空間であることを

実感・確信した。

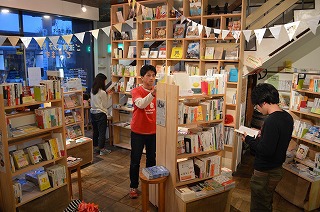

ツルハシブックスにも、そんな瞬間が何度か訪れる。

本棚の前で、ソファで、ギャラリーカラバコの前で、

地下古本コーナー「HAKKUTSU」で、

さまざまな目的の人たちが語り、笑いあっているとき、

ああ、この仕事は天職だなあって思う。

そして偶然が生まれたとき。

地下古本コーナーで発掘した本が

ソファにいる誰かの本だったり、

初対面の人たちがカタルタで自己紹介をしているとき、

ああ、こういう場があってよかった、って思う。

それは決して僕がつくった本屋ではない。

店舗デザインをした今井さんと

工事サポートをしてくれた桜井さん、

そして店番をしているサムライたち、

さらにはそれをサポートしてくれている一口オーナー「ヒーローズ」のみんな、

みんながつくった「ツルハシブックスという空間」という作品なのだと思う。

「ツルハシブックスは何を売っているのか?」

「ツルハシブックスは何屋なのか?」

に対する答えは、

今年1月。

青森⇒函館⇒秋田の函館蔦屋書店寄り道ツアーで降りてきた。

2冊の本を読んだ。

「文化の樹を植える~函館蔦屋書店という冒険」(ネコパブリッシング)

「僕たちはこれから何をつくっていくのだろう」(箭内道彦 宣伝会議)

「It’s a theater!」劇場だ!と心の中で叫んだ。

ツルハシブックスは劇場なんだ、と思った。

劇場のような本屋ではなく、本屋のような劇場なんだと。

劇場では、常に、何かが起こる。

そしてさまざまなキャストが劇場を共有している。

それこそがツルハシブックスの目指すところだと思った。

3月。

三周年記念イベントの初日に、

「ツルハシブックス公開経営会議」が開催された。

山田さんが言った。

「ツルハシブックスにもっと払いたいんだけど、その方法がないんだ。」

本を毎日買うわけにはいかず、

しかも利益率が低いとしたら、

ほかの方法で払うことはできないか?

こうして生まれたのが月額10,000円の一口オーナー「ヒーローズ」と

月額1,000円のファンクラブ会員制度だ。

ファンクラブ会員制度は「劇団員」制度へと変わった。

巷にあるような特典がつくわけではなく、

5冊以上の古本の寄贈など、

ツルハシブックスの運営に貢献するための制度だからだ。

特典は劇団員パスポートとハンコのみ。

これと劇団員名鑑を使って、劇団員をめぐる旅をする、

それが劇団員の唯一の特典だ。

また毎年3月には劇団員同士の小道具(プレゼント)交換を予定している。

これは全国(アメリカからも)からちょっとした贈り物を

いったんツルハシブックスに送ってもらい、

それをくじ引きで全国に発送していくというものだ。

これはワクワクする。

いろいろな試行錯誤を経て、

いま、第1期の劇団員を募集している。

半年ごとの区切りにして、

9月~3月と3月~9月にしていく。

9,10月と3,4月が更新月だ。

100人の劇団員ひとりひとりが創っていく、

そんなツルハシブックスという空間をつくる。

僕も店主ではなく、

劇団員のひとりとして運営にかかわる。

そんな本屋を創っていけたら、

今よりも楽しい本屋さんができるのではないだろうか。

「もっと真面目に本屋をやれ。」と怒られてしまうかもしれないが、

きっと僕は本屋さんがやりたかったわけではないのだ。

そういう空間をただ、作りたかったのだ。

そして目指している空間に少しずつ近づいていることを

確信している。

劇団員がつくる本屋。

それは、劇場のような本屋ではなく本屋のような劇場。

何かが起こる舞台のワンシーンがそこに詰まっている。

ビジネスとアートのあいだ。

いや、ビジネスとアートのあいだ、というアートを

いま、つくっているのだ。

あなたも、

「ツルハシブックスという舞台」

を一緒につくる共演者になりませんか?

☆ツルハシブックス第1期劇団員100名募集☆

ツルハシブックスでは、劇団員を募集しています。

第1期は2014年9月~2015年3月です。

募集締め切りは100名到達または10月31日(金)です。

月額 1,080円

支払方法

・クレジットカード決済

・店頭6か月払い6,000円、1年払い10,000円

・銀行振り込み

申し込み方法

店頭で申込書を記入

または

メール tsuruhashibooks@gmail.com へ「劇団員申込み」として以下の情報をお送りください。

・氏名(ふりがな)

・住所

・生年月日

・連絡先電話、メールアドレス

・希望支払方法(クレジットカード引落し/半年6,000円振込/年間10,000円振込)

・劇団員名鑑&パスポート用プロフィール画像

・劇団員名鑑に載せるプロフィール(※名鑑に公開してよい情報をご記入ください)

1 氏名(ニックネーム)

2 キャッチフレーズ

3 誕生日

4 居住地

5 好きな食べ物

6 人生を変えたこの1冊

7 出没スポット

8 他の劇団員との連絡希望方法(メールアドレス・SNS・「ここに行くと会えます」など)

※サンクチュアリ出版副社長金子仁哉さん(ニューヨーク在住)も

先月、第1期第2期劇団員に申し込みました。

注:金子さんに会いに行くときには、本物のパスポートも別途必要です。

「劇団員」募集の詳細は、コチラから。

http://tsuruhashi.skr.jp/boshu

と僕はそのとき、心の中で叫んでいた。

劇団員がつくる本屋を一緒につくろう。

昨年6月

スターバックス元CEOの岩田松雄さんの「ミッション」に衝撃を受けた。

「スターバックスはコーヒーを売っているのではない。」

この一言にシビれた。

同時に、問いが生まれた。

「ツルハシブックスは何を売っているのか?」

「ツルハシブックスは何屋さんなのか?」

昨年11月。

佐賀県・武雄市図書館に行った。

図書館とTSUTAYAとスターバックスコーヒーが

上から見下ろせる勉強机に衝撃を受けた。

ここでずっと勉強したいと思った。

居心地の良い空間とは、

きっとこういう空間だと思った。

違う目的の人が同じ空間を共有していること。

そしてその空間を楽しんでいること。

それこそが僕が思う居心地がいい空間であることを

実感・確信した。

ツルハシブックスにも、そんな瞬間が何度か訪れる。

本棚の前で、ソファで、ギャラリーカラバコの前で、

地下古本コーナー「HAKKUTSU」で、

さまざまな目的の人たちが語り、笑いあっているとき、

ああ、この仕事は天職だなあって思う。

そして偶然が生まれたとき。

地下古本コーナーで発掘した本が

ソファにいる誰かの本だったり、

初対面の人たちがカタルタで自己紹介をしているとき、

ああ、こういう場があってよかった、って思う。

それは決して僕がつくった本屋ではない。

店舗デザインをした今井さんと

工事サポートをしてくれた桜井さん、

そして店番をしているサムライたち、

さらにはそれをサポートしてくれている一口オーナー「ヒーローズ」のみんな、

みんながつくった「ツルハシブックスという空間」という作品なのだと思う。

「ツルハシブックスは何を売っているのか?」

「ツルハシブックスは何屋なのか?」

に対する答えは、

今年1月。

青森⇒函館⇒秋田の函館蔦屋書店寄り道ツアーで降りてきた。

2冊の本を読んだ。

「文化の樹を植える~函館蔦屋書店という冒険」(ネコパブリッシング)

「僕たちはこれから何をつくっていくのだろう」(箭内道彦 宣伝会議)

「It’s a theater!」劇場だ!と心の中で叫んだ。

ツルハシブックスは劇場なんだ、と思った。

劇場のような本屋ではなく、本屋のような劇場なんだと。

劇場では、常に、何かが起こる。

そしてさまざまなキャストが劇場を共有している。

それこそがツルハシブックスの目指すところだと思った。

3月。

三周年記念イベントの初日に、

「ツルハシブックス公開経営会議」が開催された。

山田さんが言った。

「ツルハシブックスにもっと払いたいんだけど、その方法がないんだ。」

本を毎日買うわけにはいかず、

しかも利益率が低いとしたら、

ほかの方法で払うことはできないか?

こうして生まれたのが月額10,000円の一口オーナー「ヒーローズ」と

月額1,000円のファンクラブ会員制度だ。

ファンクラブ会員制度は「劇団員」制度へと変わった。

巷にあるような特典がつくわけではなく、

5冊以上の古本の寄贈など、

ツルハシブックスの運営に貢献するための制度だからだ。

特典は劇団員パスポートとハンコのみ。

これと劇団員名鑑を使って、劇団員をめぐる旅をする、

それが劇団員の唯一の特典だ。

また毎年3月には劇団員同士の小道具(プレゼント)交換を予定している。

これは全国(アメリカからも)からちょっとした贈り物を

いったんツルハシブックスに送ってもらい、

それをくじ引きで全国に発送していくというものだ。

これはワクワクする。

いろいろな試行錯誤を経て、

いま、第1期の劇団員を募集している。

半年ごとの区切りにして、

9月~3月と3月~9月にしていく。

9,10月と3,4月が更新月だ。

100人の劇団員ひとりひとりが創っていく、

そんなツルハシブックスという空間をつくる。

僕も店主ではなく、

劇団員のひとりとして運営にかかわる。

そんな本屋を創っていけたら、

今よりも楽しい本屋さんができるのではないだろうか。

「もっと真面目に本屋をやれ。」と怒られてしまうかもしれないが、

きっと僕は本屋さんがやりたかったわけではないのだ。

そういう空間をただ、作りたかったのだ。

そして目指している空間に少しずつ近づいていることを

確信している。

劇団員がつくる本屋。

それは、劇場のような本屋ではなく本屋のような劇場。

何かが起こる舞台のワンシーンがそこに詰まっている。

ビジネスとアートのあいだ。

いや、ビジネスとアートのあいだ、というアートを

いま、つくっているのだ。

あなたも、

「ツルハシブックスという舞台」

を一緒につくる共演者になりませんか?

☆ツルハシブックス第1期劇団員100名募集☆

ツルハシブックスでは、劇団員を募集しています。

第1期は2014年9月~2015年3月です。

募集締め切りは100名到達または10月31日(金)です。

月額 1,080円

支払方法

・クレジットカード決済

・店頭6か月払い6,000円、1年払い10,000円

・銀行振り込み

申し込み方法

店頭で申込書を記入

または

メール tsuruhashibooks@gmail.com へ「劇団員申込み」として以下の情報をお送りください。

・氏名(ふりがな)

・住所

・生年月日

・連絡先電話、メールアドレス

・希望支払方法(クレジットカード引落し/半年6,000円振込/年間10,000円振込)

・劇団員名鑑&パスポート用プロフィール画像

・劇団員名鑑に載せるプロフィール(※名鑑に公開してよい情報をご記入ください)

1 氏名(ニックネーム)

2 キャッチフレーズ

3 誕生日

4 居住地

5 好きな食べ物

6 人生を変えたこの1冊

7 出没スポット

8 他の劇団員との連絡希望方法(メールアドレス・SNS・「ここに行くと会えます」など)

※サンクチュアリ出版副社長金子仁哉さん(ニューヨーク在住)も

先月、第1期第2期劇団員に申し込みました。

注:金子さんに会いに行くときには、本物のパスポートも別途必要です。

「劇団員」募集の詳細は、コチラから。

http://tsuruhashi.skr.jp/boshu

2014年10月08日

生きることは、輝かせること

ふと、浮かんだ言葉。

生きることは、働くこと。

生きることは、食べること。

生きることは、歌うこと。

生きることは、描くこと。

生きることは、つないでいくこと。

現代の「生きる」を一緒に考える本屋さんになりたい。

生きることは、哲学すること。

生きることは、アートすること。

生きることは、輝かせること。

「生きることは」で始まる言葉を考えること。

いろいろ出てくる。

生きることは、考えること。

生きることは、チャレンジすること。

これをみんなで語り合える本屋さんに

なれたら楽しいだろうなあと思う。

今の一言は、

生きることは、輝かせること。

やっぱりこれかな。

生きるからには、輝かせなきゃね。

生きることは、働くこと。

生きることは、食べること。

生きることは、歌うこと。

生きることは、描くこと。

生きることは、つないでいくこと。

現代の「生きる」を一緒に考える本屋さんになりたい。

生きることは、哲学すること。

生きることは、アートすること。

生きることは、輝かせること。

「生きることは」で始まる言葉を考えること。

いろいろ出てくる。

生きることは、考えること。

生きることは、チャレンジすること。

これをみんなで語り合える本屋さんに

なれたら楽しいだろうなあと思う。

今の一言は、

生きることは、輝かせること。

やっぱりこれかな。

生きるからには、輝かせなきゃね。

2014年10月07日

そう思った瞬間、本屋の景色が変わった

「重版出来」(松田奈緒子 ビックコミックス)

一箱古本市で買いました。

出版社の仕組みがわかる1冊。

熱いっす。

思い出してしまいました。

サンクチュアリ出版の営業。

1998年11月。

王子のバー「狐の木」の地下、「王子小劇場」で

サンクチュアリ出版主催のお芝居を偶然見に行って、

僕はサンクチュアリ出版に出会った。

「こんなアツイ本が新潟に売ってないなんて、ダメだ。」

と書店営業を志願して、2001年に

「LOVE&FREE」(高橋歩)で営業デビュー。

2004年の「夜回り先生」の大ヒット以降、

「サンクチュアリ出版」の名前は広く知られることになった。

その後、

僕はモチベーションを失っていった。

「サンクチュアリ出版」という会社をほとんど知らない

書店員さんにその存在を熱く伝えることこそ

僕の仕事だと思っていたからだ。

それを変えたのが、

2006年の「イツモイツマデモ」(高橋歩)の

新刊営業ミーティングでの、担当編集、滝本洋平の

言葉だった。

「凛とした感じを出すために、

このフォントで、このバランスで編集しました。」

今思えば、

当たり前のことなのだとと思うのだけど、

あの瞬間。

「そんなにも丁寧に本は作られているのか!!」

と思った。

著者である高橋歩さんの思いを

どうやって読者に伝えるか?

を考え、レイアウトし、本に仕上げていく。

それが編集者の仕事だ。

そしてその編集者の思いを受け取り、

書店員さんに渡すのが営業の仕事だ。

その思った瞬間。

本屋に並んでいる本が

前とは違って見えるようになった。

いままで。

本屋で本を選び、買うということは、

「著者の思い」に直接触れていると思っていた。

でも、そうじゃない。

そこには間に3人の「思いのリレー」を経て、

目の前にあるのだ。

著者の思いを受け取り、

それがどうやったら伝わるかを考え、

編集する編集者。

編集者の思いを受け取り、

どうやって書店に置いてもらうかを考え、

書店を回る営業。

営業の熱い話を聞いて、

お客さんにどうやったら手に取ってもらえるかを考え、

書店に並べる書店員。

この3人の「思いのリレー」を経て、

本たちは目の前にあるのだ。

そんな本だから、光って見えるのだ。

本という「生き物」が

売れるということはきっとそういうことだ。

だからこそ本屋という空間は魅力的なのだと思う。

ツルハシブックスは、

思いをリレーする本屋になりたい。

そしてその先をつくる本屋になりたい。

「劇団員」という仕組みは、

思いのリレーの先をつくっていくことになるのだと思う。

各地域にいるツルハシブックスの劇団員ひとりひとりが、

思いのリレーの最終走者として、

またその思いを誰かにつないでいく。

地下古本コーナー「HAKKUTSU」はきっとそういう仕組みだ。

そんな人たちが

劇団員パスポートを持って、各地を旅する。

そんなことが生まれていったら面白いと思う。

ツルハシブックスは、劇団員第1期生を募集しています。

締め切りは10月31日まで。

詳しくはHPをご確認ください。

http://tsuruhashi.skr.jp/boshu

※NHK総合「ドキュメント20min」の再放送が決まりました。

10月13日(月祝)4:40~5:00(早朝です)

全国放送ですので、皆様のチェックをお願いいたします。

寄贈本も募集しています。

2014年10月06日

自己表現できる場をつくる

表現者の時代。

人は、表現しなければ生きられない、と思う。

いや、今だから、じゃなくて、

おそらくはこの60年が

「表現しなくても生きていけた」

特殊な時代だったのだろうと思う。

みんなでひとつの夢を追いかけ、

そこに向かって一丸となった。

そしてそこには、

「効率化」という「唯一の正解」があった。

いつのまにか。

「効率化」の表舞台はアジア各国に移り、

「付加価値」の時代に突入した。

できるだけ「早く」

できるだけ「安く」

できるだけ「たくさん」

では価値を生めなくなった。

ひとつは、

アジア各国がより「早く」「安く」「たくさん」

作ることができるからである。

もうひとつは、

モノは行き届いた上に、人口減少という

購買層そのものの減少である。

「若者の車離れ」は意識の問題だけではなく、

それよりもはるかに、若者の実数が減っていることが課題である。

付加価値の時代。

それは個人にとっても同じだ。

自分の限られたお金や時間を何に使うのか?

何に投資すればいいのか?

そして、何をしているとき、

「自分は生きている」と体感できるのか?

それこそが自分を表現するということだと思う。

市職員になって、規則正しく働き、

土日に大好きなカフェめぐりをして暮らす、

という生き方も表現者として生きるということになるのだろう。

それは中学校高校生大学生にとっても同じだ。

特に中学生は、

勉強、部活(スポーツOR文化)

以外の表現の場、手段を持っていない。

社会教育は今まで何をしてきたのだろう?

と問いかけたくもなる。

そう考えると、

商店街の各商店の現場は、

表現にあふれた、素敵な空間であると

見えてこないだろうか?

こだわりを持って仕入れた商品や

作ったものを、

お客さんとのコミュニケーションを重ねながら

販売していく。

そこに「付加価値」をどうつけていくか?

という自己表現が可能だ。

そんな「第三の部活」

が作れるかもしれない。

表現したい中学生高校生のための

第三の部活、それが商店街部です。

人は、表現しなければ生きられない、と思う。

いや、今だから、じゃなくて、

おそらくはこの60年が

「表現しなくても生きていけた」

特殊な時代だったのだろうと思う。

みんなでひとつの夢を追いかけ、

そこに向かって一丸となった。

そしてそこには、

「効率化」という「唯一の正解」があった。

いつのまにか。

「効率化」の表舞台はアジア各国に移り、

「付加価値」の時代に突入した。

できるだけ「早く」

できるだけ「安く」

できるだけ「たくさん」

では価値を生めなくなった。

ひとつは、

アジア各国がより「早く」「安く」「たくさん」

作ることができるからである。

もうひとつは、

モノは行き届いた上に、人口減少という

購買層そのものの減少である。

「若者の車離れ」は意識の問題だけではなく、

それよりもはるかに、若者の実数が減っていることが課題である。

付加価値の時代。

それは個人にとっても同じだ。

自分の限られたお金や時間を何に使うのか?

何に投資すればいいのか?

そして、何をしているとき、

「自分は生きている」と体感できるのか?

それこそが自分を表現するということだと思う。

市職員になって、規則正しく働き、

土日に大好きなカフェめぐりをして暮らす、

という生き方も表現者として生きるということになるのだろう。

それは中学校高校生大学生にとっても同じだ。

特に中学生は、

勉強、部活(スポーツOR文化)

以外の表現の場、手段を持っていない。

社会教育は今まで何をしてきたのだろう?

と問いかけたくもなる。

そう考えると、

商店街の各商店の現場は、

表現にあふれた、素敵な空間であると

見えてこないだろうか?

こだわりを持って仕入れた商品や

作ったものを、

お客さんとのコミュニケーションを重ねながら

販売していく。

そこに「付加価値」をどうつけていくか?

という自己表現が可能だ。

そんな「第三の部活」

が作れるかもしれない。

表現したい中学生高校生のための

第三の部活、それが商店街部です。

2014年10月05日

商店街を部活のフィールドにする

社会で求められるチカラは、

「自分で考えること」

「自ら行動すること」

だということに異論はほとんどないだろう。

中学校・高校の学校の中、そして部活動ではどうだろうか?

今はどうなのかわからないけど、僕の時は、

絶対の権限のある顧問の先生がいて、

練習内容を決め、それをこなしていくと強くなれる。

もちろん、試合中に臨機応変に、

自分で考えて、行動することは強いチームは

みんなやっているのだろうが、

それはあくまで試合中の動きの話であって、

練習内容とか、

大会まで残り3か月の練習方法の検討とか、

そういうのをメンバー全員で議論し、共感し、共有している

部活ってあるのだろうか?

会津若松から始まった小学生が商売体験をする取組

「ジュニアエコノミーカレッジ」がある。

http://jec-net.com/

小学生が半年くらいかけて、屋台を出店するプログラムだ。

ここではリーダーを決め、

出店内容を決め、

準備をし、実行し、

収益を計算するという商売の基本的な流れを経験できる。

これは、

もはや部活ではないのか。

しかも、「考える部活」だ。

そんなのを日常的にできないだろうか?

昨日もツルハシブックスでは、

小学生が屋台をやっていた。

あれをもうちょっとプログラム化して、

商店街の他の店ともコラボしながら、

つくることができて、

かつ「和食と文化を伝える」「商店街のある暮らし」

「今日もていねいに」というようなコンセプトを加えて、

部活にすることはできるのではないか。

そしてそれが、

「うちのまち なじみのお店 ものがたり」

くらいの規模でできていったら、

素敵な地域づくりができるのではないか。

商店街を部活のフィールドにする。

これが次のステージなのかもしれない。

「自分で考えること」

「自ら行動すること」

だということに異論はほとんどないだろう。

中学校・高校の学校の中、そして部活動ではどうだろうか?

今はどうなのかわからないけど、僕の時は、

絶対の権限のある顧問の先生がいて、

練習内容を決め、それをこなしていくと強くなれる。

もちろん、試合中に臨機応変に、

自分で考えて、行動することは強いチームは

みんなやっているのだろうが、

それはあくまで試合中の動きの話であって、

練習内容とか、

大会まで残り3か月の練習方法の検討とか、

そういうのをメンバー全員で議論し、共感し、共有している

部活ってあるのだろうか?

会津若松から始まった小学生が商売体験をする取組

「ジュニアエコノミーカレッジ」がある。

http://jec-net.com/

小学生が半年くらいかけて、屋台を出店するプログラムだ。

ここではリーダーを決め、

出店内容を決め、

準備をし、実行し、

収益を計算するという商売の基本的な流れを経験できる。

これは、

もはや部活ではないのか。

しかも、「考える部活」だ。

そんなのを日常的にできないだろうか?

昨日もツルハシブックスでは、

小学生が屋台をやっていた。

あれをもうちょっとプログラム化して、

商店街の他の店ともコラボしながら、

つくることができて、

かつ「和食と文化を伝える」「商店街のある暮らし」

「今日もていねいに」というようなコンセプトを加えて、

部活にすることはできるのではないか。

そしてそれが、

「うちのまち なじみのお店 ものがたり」

くらいの規模でできていったら、

素敵な地域づくりができるのではないか。

商店街を部活のフィールドにする。

これが次のステージなのかもしれない。

2014年10月04日

戦闘力の代わりに表現力

「1%の自分革命」(平野秀典 プレジデント社)

ツルハシブックスに

「劇団員」や「共演者」っていう

言葉があるのは、平野さんの影響が大きい。

「感動力」「GIFT」

「共感力」(これが一番好き)

などなどの熱い本にシビれたことが何度もある。

今回はこの1冊。

共演者ってやっぱり熱いな。

では、ピンポイントで引用します。

~~~ここから引用

人類は今、

20世紀という戦いの世紀から、

21世紀という創造の世紀へ移行する

スタート地点に立っている。

戦略、戦術、戦闘力、ターゲット。

戦争用語でまみれた

経営やマーケティングの

潰しあいの世界から

創造の世界へシフトするとき。

劇的瞬間の創造は、

言葉使いのシフトから始まる。

戦略の代わりにシナリオ。

戦術の代わりにプロデュース。

戦闘力の代わりに表現力。

ターゲットの代わりに共演者。

(中略)

目標達成ではなく、ハッピーエンド。

目標を決める時に、

映画のような心躍るハッピーエンドの未来を

イメージできるか。

必要なのは、

前に進む馬力ではなく、

想像力とセンスと感受性。

~~~ここまで引用

いいですね。

シナリオ、プロデュース、表現力、そして共演者

そんなのを生んでいける場を創っていきましょう。

ツルハシブックスはお店を一緒に創っていく劇団員を募集しています。

詳しくは以下のページで。

http://tsuruhashi.skr.jp/fc.html

2014年10月03日

振り返ると、道ができる

「振り返ると道ができる。」

のかもしれない。

中村さんに再会して、

中村さんに出会ってからの7年を振り返る。

決断したことはいっぱいあったけど、

人生における最初の決断は

1997年。大学4年生の時。

周りの学生が就職活動を進める中で、いまいち、その波に乗れない自分。

それは畑をやりたかったから。

畑をみんなでやるような場を作れたら、

すごく楽しいだろうなと思った。

決めた。

畑をやる。

そして、就職しない。

あの恐怖は今でも覚えているけど、

「こっちの道のほうが楽しそうだけど、

こっちを選ぶともう、帰って来れないな」っていう。

結婚式に行くたびに、

「お前、いま何やっているの?」

という言葉が怖かった20代後半。

そして僕は、

中学校3年生の平井くんに出会い、

中学生と地域の大人が出会える場をつくりたい、とNPOを設立して、

2004年の中越地震をきっかけに、

「駄菓子屋楽校」という本に出会い、子どもの遊び場づくりをするようになった。

中村さんの心を動かしたのも

「駄菓子屋楽校」(松田道雄)という本だったという。

いま。

ツルハシブックスでは、屋台があって、

小学生・中学生・高校生がモノを売っている。

あれって、駄菓子屋楽校だよね、中村さん。

神社で子どもと遊ぶ、そんなゆるい活動をしていたら、

高澤さんが目の間に現れて、

ETIC.のインターンシップ事業の説明をしてくれた。

最初の僕のリアクションは冷たいものだった。

「そんな半年間もチャレンジする学生なんているのかなあ?」

みたいな。

でも。

その1年後に、

僕はETIC.の「チャレンジコミュニティプロジェクト」の特別研究員となり、

その1年半後に中村さんを大阪から連れてきて、

長期インターン事業を開始する。

3年半やってみて、つらかったのは、

「彼らは僕のお客なのか?」という問い。

NPOにとって、いや、人生にとって、

ドラッカーの「顧客は誰か?」

という問いはすごく重要だと思う。

悩める中学生・高校生・大学生に

何かヒントが得られるような場は作れないだろうか?

そうして、小さな本屋「ツルハシブックス」が誕生。

4か月後には地下古本コーナー「HAKKUTSU」が始まる。

その後も並行して、

大学生のキャリア形成支援のプログラムを行い、

地域というフィールド、地域人材という資源の魅力を感じている。

地域拠点となる小さな本屋。

そこからたくさんの若者が地域とつながって、

行動が始まっていく。

そんな場がたくさんできたらいい。

振り返ると、道ができる。

そんな気がした。

振り返って、歩んできた道を見ると、

これから歩んでいく道が見えてくる。

地域再生は、

そこにいる若者が行動することから始まる。

地域の力があるからこそ、行動が始まる。

そんな関係性を生んでいくこと。

それがこれからの僕の役割なのだろう。

ツルハシブックス 劇団員 月額1,000円

ツルハシブックス 一口オーナー 月額10,000円

これを集める10月にします。

ツルハシブックスは変わります。

僕のツルハシブックスからみんなのツルハシブックスに変わります。

今月、私はファンドレイザーになります。

のかもしれない。

中村さんに再会して、

中村さんに出会ってからの7年を振り返る。

決断したことはいっぱいあったけど、

人生における最初の決断は

1997年。大学4年生の時。

周りの学生が就職活動を進める中で、いまいち、その波に乗れない自分。

それは畑をやりたかったから。

畑をみんなでやるような場を作れたら、

すごく楽しいだろうなと思った。

決めた。

畑をやる。

そして、就職しない。

あの恐怖は今でも覚えているけど、

「こっちの道のほうが楽しそうだけど、

こっちを選ぶともう、帰って来れないな」っていう。

結婚式に行くたびに、

「お前、いま何やっているの?」

という言葉が怖かった20代後半。

そして僕は、

中学校3年生の平井くんに出会い、

中学生と地域の大人が出会える場をつくりたい、とNPOを設立して、

2004年の中越地震をきっかけに、

「駄菓子屋楽校」という本に出会い、子どもの遊び場づくりをするようになった。

中村さんの心を動かしたのも

「駄菓子屋楽校」(松田道雄)という本だったという。

いま。

ツルハシブックスでは、屋台があって、

小学生・中学生・高校生がモノを売っている。

あれって、駄菓子屋楽校だよね、中村さん。

神社で子どもと遊ぶ、そんなゆるい活動をしていたら、

高澤さんが目の間に現れて、

ETIC.のインターンシップ事業の説明をしてくれた。

最初の僕のリアクションは冷たいものだった。

「そんな半年間もチャレンジする学生なんているのかなあ?」

みたいな。

でも。

その1年後に、

僕はETIC.の「チャレンジコミュニティプロジェクト」の特別研究員となり、

その1年半後に中村さんを大阪から連れてきて、

長期インターン事業を開始する。

3年半やってみて、つらかったのは、

「彼らは僕のお客なのか?」という問い。

NPOにとって、いや、人生にとって、

ドラッカーの「顧客は誰か?」

という問いはすごく重要だと思う。

悩める中学生・高校生・大学生に

何かヒントが得られるような場は作れないだろうか?

そうして、小さな本屋「ツルハシブックス」が誕生。

4か月後には地下古本コーナー「HAKKUTSU」が始まる。

その後も並行して、

大学生のキャリア形成支援のプログラムを行い、

地域というフィールド、地域人材という資源の魅力を感じている。

地域拠点となる小さな本屋。

そこからたくさんの若者が地域とつながって、

行動が始まっていく。

そんな場がたくさんできたらいい。

振り返ると、道ができる。

そんな気がした。

振り返って、歩んできた道を見ると、

これから歩んでいく道が見えてくる。

地域再生は、

そこにいる若者が行動することから始まる。

地域の力があるからこそ、行動が始まる。

そんな関係性を生んでいくこと。

それがこれからの僕の役割なのだろう。

ツルハシブックス 劇団員 月額1,000円

ツルハシブックス 一口オーナー 月額10,000円

これを集める10月にします。

ツルハシブックスは変わります。

僕のツルハシブックスからみんなのツルハシブックスに変わります。

今月、私はファンドレイザーになります。

2014年10月02日

人生を賭けただけ、返ってくる

ナカムラノリカズ感謝祭。

たくさんの人に来ていただきました。

宮澤くんが22時に登場して内野駅で万歳三唱。

波田野くん、川崎くん、星田くんといった、

ノリカズチルドレンの方々。

あの空気感は久しぶりでよかったなあ。

中村さんの

人生を賭けた3年半は

たくさんの若者を新潟に残していったなあと

思います。

いい時間でした。

「人生を賭けただけ、返ってくる」

そんな教訓を胸に。

また今日から出発しましょう。

昨日はヒーローズファーム5周年の日でした。

ありがとう。ナカムラノリカズ。

たくさんの人に来ていただきました。

宮澤くんが22時に登場して内野駅で万歳三唱。

波田野くん、川崎くん、星田くんといった、

ノリカズチルドレンの方々。

あの空気感は久しぶりでよかったなあ。

中村さんの

人生を賭けた3年半は

たくさんの若者を新潟に残していったなあと

思います。

いい時間でした。

「人生を賭けただけ、返ってくる」

そんな教訓を胸に。

また今日から出発しましょう。

昨日はヒーローズファーム5周年の日でした。

ありがとう。ナカムラノリカズ。

2014年10月01日

ひとりひとりのおかげで今がある。

中村憲和さんのおかげ。

2007年春。

ETIC.の勉強会で

彼のピュアな心に出会ってから

「星野くんのために新潟に来ないか?」

と誘い、2007年10月から彼は新潟に来た。

その前。2005年。

僕に長期インターンの話を初めてしてくれたのは高澤くんだった。

次の年、2006年。

NEC社会起業塾に応募、落選した僕の前に

現れたのはETIC.フェローの広石さんだった。

こうやって、

ひとりひとりが、僕の歴史を作ってきた。

そう考えると、

人生というのは不思議な旅だなあと。

キャリアドリフトそのものを生きてきたんだなあと。

いつもいつも。

素敵な人たちがすぐそばにいた。

ナカムラノリカズ感謝祭。

本日17:00~22:00のんびりと開催です。

2007年春。

ETIC.の勉強会で

彼のピュアな心に出会ってから

「星野くんのために新潟に来ないか?」

と誘い、2007年10月から彼は新潟に来た。

その前。2005年。

僕に長期インターンの話を初めてしてくれたのは高澤くんだった。

次の年、2006年。

NEC社会起業塾に応募、落選した僕の前に

現れたのはETIC.フェローの広石さんだった。

こうやって、

ひとりひとりが、僕の歴史を作ってきた。

そう考えると、

人生というのは不思議な旅だなあと。

キャリアドリフトそのものを生きてきたんだなあと。

いつもいつも。

素敵な人たちがすぐそばにいた。

ナカムラノリカズ感謝祭。

本日17:00~22:00のんびりと開催です。